web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Schloss Greinburg

Grein, September 2023

Das älteste Wohnschloss Österreichs mit seinen Highlights – Renaissancearkadenhof, Diamantgewölbe, Sala Terrena, Großer Rittersaal mit Kapelle – ist einen Besuch wert. Schloss Greinburg ist im Besitz der herzoglichen Familie Sachsen-Coburg-Gotha. Hier ist auch das OÖ. Schifffahrtsmuseum beheimatet.„Die Perle des Strudengaus“ wird das alte Donaustädtchen Grein von den Dichtern genannt.

Der Flößer von Grein

Der Strudengau war jahrhundertelang der gefährlichste Donauabschnitt

für Schiffsleute und Flößer. Die Gestalt des unbekleideren Flößers, der

Strudel und Wirbel bezwingt, ist Sinnbild fur den im Lebenskampf

stehenden Menschen schlechthin. Durch die fehlende Kleidung ist die

Figur keiner bestimmten Epoche zugeordnet, Sie wird über das begrenzt

Zeitliche und Örtliche hinausgehoben. Freilich - der Kampf des Menschen

gegen die Urgewalten der Natur hat sich gewandelt, aber auch mit all

seiner Technik kann der Mensch die Natur nicht endgültig bezwingen, sie

nicht endlos ausbeuten und vergewaltigen. Er überlebt nur, wenn er

wieder lernt, sich selbst als Teil dieser Natur zu begreifen. In den

Jahren 1987/88 schuf der Bildhauer Magnus Angermeier diese Skulptur des

Flößers für die Raiffeisenbank Grein. 2014 wurde die Figur der Stadt

Grein als Leihgabe gewidmet.

Im Hintergrund: Die prachtvolle Herndl-Villa mit Nebengebäude und eigenem Donauzugang

Die Kalvarienbergkapelle wurde

1967 bis 1969 hier auf dem verbliebenen Teil des Schwalleck-Felsens

nach einem Entwurf von Architekt Rupert Bruckner errichtet. Früher

reichte dieses Felsplateau weit in die Donau hinein und wurde beim

Kraftwerksbau Ybbs-Persenbeug gesprengt. In der Kapelle stehen die

lebensgroßen Figuren des Gekreuzigten, der beiden Schächer sowie der

Hl. Maria, Hl. Magdalena und des Hl. Johannes. Die Figurengruppe gehört

zu den künstlerisch bedeutendsten dieser Art in Österreich und wurde

von Johann Worath um 1660 geschaffen. Im Jahr 2015 wurden die Figuren

restauriert. Die Figuren befanden sich ursprünglich im Bereich des

Franziskanerklosters, später an der Donaulände, ab 1893 waren sie in

der Kapelle in der Berggasse und seit 1967 sind sie in dieser Kapelle

aufgestellt.

Die historische Stadt Grein/Donau ist der Hauptort des Strudengaus. Sie

wurde 1491 zur Stadt erhoben und ist damit die drittälteste Stadt des

Mühlviertels. Das historische Stadttheater in Grein (1791) ist das

älteste erhaltene bürgerliche Theater Österreichs. Schloss Greinburg

wurde von 1488 bis 1493 erbaut und gilt als eine der ersten

Schlossbauten im deutschsprachigen Raum! Hochkarätige Veranstaltungen

wie die Donaufestwochen, Sommerspiele Grein, BrassFestival,

JazzFestival zeichnen Grein aus.

Die Kulturlandschaft des Strudengaus ist durch den Donaueinschnitt mit

den steil abfallenden Felsen geprägt. Wanderwege mit fulminanten

Ausblicken auf das Donautal und die Alpenkette im Süden, Kraftplätze

wie der Marienstein, Mondstein oder der Frauenstein, tiefe Schluchten,

hoch aufragende Felswände und nicht zuletzt die unberührte Natur machen

die Region einzigartig. Grein liegt in der Mitte, am Donauradweg von

Passau nach Wien, zusätzlich gibt es ein großes regionales Radwegenetz.

Der Donausteig endet knapp unterhalb von Grein. Viele Rundwanderwege

wie etwa in die Stillensteinklamm oder zur Gobelwarte laden zum Wandern

ein. Die Rad- und Personenfähre d'Überfuhr von Grein (OÖ) nach Wiesen

(NÖ), eine Kletter- und Boulderhalle, ein Freibad und Tennisplätze

runden das Freizeitangebot ab.

Panoramablick vom Kalvarienberg

auf Grein. Von diesem Aussichtspunkt kann man einen sehr schönen

Panoramablick auf Grein und die Donau genießen.

Petroglyphen am Kalvarienberg in Grein

In Granit gemeißelte Nachrichten vorchristlicher Kulturen waren für den

Mostviertler Bildhauer Miguel Horn die Motivation, Informationen über

unsere Zeit in einer einfachen Symbolsprache in Stein dauerhaft

festzuhalten. Laut Horn sollte es uns allen bewusst sein, dass die

Folgen unseres Umgangs mit Mensch und Natur von späteren Generationen

getragen werden müssen.

Miguel Horn

1948 in Passau geboren, lebte 20 Jahre in Chile, mehrjährige

Arbeitsaufenthalte in Italien, Frankreich und USA. Seit 1981 wohnhaft

in Neuhofen an der Ybbs. Mit seinen Arbeiten nimmt er zu den negativen

Auswirkungen unseres Wohlstands Stellung: Verlust der Individualität,

Zurückdrängung indigener Völker, Zerstörung letzter Naturreservate, um

nur einige zu nennen.

Das Halterkreuz wurde

seinerzeit vor dem Schwalleck, einem ehemals gefährlichen

Stromhindernis errichtet ("Greiner Wirbel"). Der Sage nach wohnte vor

vielen Jahren bei der Überfuhr über den Schwall ein Halter (Hirte) der

Stadt Grein. Dieser hütete bei Hochwasser in der Nähe des Schwalls das

Vieh. Während dieses weidete, versuchte der Hirte das Treibholz aus der

Donau aufzufangen. Mit dem schwimmenden Holz deckte er den

Brennholzbedarf im Winter. Als er einen langen Baumstamm ans Ufer

anheften wollte, rutschte er aus und fiel ins Wasser. Gerade noch

rechtzeitig konnte sich der Nichtschwimmer an dem Baumstamm anklammern

und trieb so hilflos im Schwall umher. In seiner Angst machte der

Halter das Gelöbnis, wenn er gerettet werde, am Ufer ein Kreuz zu

errichten. Da trieb die Strömung den Baum so nahe ans Ufer, daß der

Halter den Ast eines herabhängenden Baumes erreichen konnte und so

glücklich gerettet wurde. Der Halter hielt sein Gelöbnis, und seit

dieser Zeit steht dort das sogenannte Halterkreuz.

DAS HALTERKREUZ

VOR VIELEN VIELEN JAHREN STÜRZTE EIN HIRTE BEI DEM VERSUCHE EINEN

TREIBENDEN BAUMSTAMM AUFZUFANGEN, IN DIE HOCHGEHENDEN FLUTEN DES

DONAUSCHWALLES * IN SEINER TODESNOT GELOBTE ER DIE ERRICHTUNG EINES

KREUZES * ER WURDE GERETTET UND STIFTETE EIN SCHLICHTES KREUZ AUS HOLZ

- DAS "HALTERKREUZ" * DAS HOLZ WURDE MORSCH * EIN EHERN KREUZ WURDE

1937 AUFGESTELLT, UM WEITERHIN DES FROMMEN HALTERS SINN ZU KÜNDEN * DER

DONAUSCHWALL VERSCHWAND DURCH SPRENGUNG IN DEN JAHREN 1956-1958 * WO

DAS KREUZ STAND FLIESST BREITER JETZT DER STROM * EIN NEUES KREUZ WURDE

ERRICHTET, UM ALLEN DIE VORÜBERZIEHN, ZU ZEIGEN: SCHUTZ IST UND HALT IM

KREUZ DES HERRN *

Schon mehr als 500 Jahre wacht Schloss Greinburg majestätisch und

mächtig über der Stadt Grein und der Donau. Österreichs ältestes

Wohnschloss stammt aus dem Spätmittelalter. Im Inneren dominiert der

großzügige Renaissancehof mit schmuckvollen Arkadengängen. Weitere

Höhepunkte der Besichtigung sind der beeindruckende Rittersaal, die

Schlosskapelle mit ihrem frühbarocken Weihnachtsaltar, das einzigartige

Diamantgewölbe mit seinem faszinierenden Licht- und Schattenspiel und

die mit Donaukieseln dekorierte Sala Terrena. Seit 1823 gehört Schloss

Greinburg zum Besitz der herzoglichen Familie Sachsen-Coburg und Gotha.

Das Fürstengeschlecht erlangte im Laufe des 19. Jahrhunderts

europäische Bedeutung ihm entstammen die Königshäuser von England,

Belgien, Portugal und Bulgarien, sowie die Mutter des heutigen Königs

von Schweden. Die Festräume der Herzoglichen Familie von Sachsen-Coburg

und Gotha bieten noch heute einen glanzvollen Rahmen für

Feierlichkeiten der herzoglichen Familie. Die wertvolle Ausstattung mit

Möbeln und Porträts berühmter Familienmitglieder stammt aus dem

Privatbesitz der ehemaligen Herzöge und Queen Victoria von England.

Die Schifffahrt war bis vor 100 Jahren der bedeutendste

Wirtschaftsfaktor für die Stadt Grein. Grein war die letzte Station vor

dem gefährlichen Donautal, dem Strudengau. Mautgebühren, besondere

Lade- und Handelsrechte und der durchlaufende Händlerverkehr ließen die

Stadt florieren und begründeten den herrschaftlichen Bau des Schlosses.

Die OÖ Landes-Kultur GmbH präsentiert in einem Zweigmuseum die

Geschichte der verkehrstechnischen Nutzung der Donau und ihrer Zuflüsse

Inn, Salzach, Enns und Traun.

Die Kapelle am Kalvarienberg

beherbergt bemerkenswerte lebensgroße Figuren von Johann Worath aus der

Mitte des 17. Jahrhunderts (Christus und die Schächer auf den Kreuzen

sowie die Assistenzfiguren Johannes, Maria und Maria Magdalena).

Grein ist seit 1491 die drittälteste Stadt des Mühlviertels und

Hauptort des Strudengaus. Dank des regen Schiffsverkehrs auf der Donau,

blühte die Wirtschaft schon seit jeher in Grein. Auch heute noch ist

Grein Standort zahlreicher Gewerbebetriebe, Fachgeschäfte und

Dienstleistungsbetriebe, die mit Qualität und Persönlichkeit punkten.

Im Jahre 1622 gründete Leonhard Helfried Graf Meggau das Franziskanerkloster

als gegenreformatorisches Zentrum im oberösterreichischen Donautal. Die

stattliche Anlage umfasste neben dem Konvent mit der Klosterkirche nach

Osten hin die Lorettokirche, das Heilige Grab und den Kalvarienberg.

Über eine gedeckte Stiege konnten Pilger von der Donau her das

Klosterareal erreichen. Auf mehreren Ebenen verfügte das Kloster auch

über einen großen Nutzgarten, einen Ziergarten und einen Pavillon. 1784

wurde der Konvent von Joseph II. aufgehoben, hernach diente das Gebäude

als Armenhaus, Amtshaus und Gefängnis. Als „Haus St. Antonius" wird es

heute für Besinnungstage, Gebetstreffen und Exerzitien genutzt.

„Die Perle des Strudengaus“ wird das alte Donaustädtchen Grein von den

Dichtern genannt. Seit 1491 besitzen die Bürger von Grein die

Stadtrechte. Im Mittelalter als das „goldene Städtchen“ weithin

bekannt, bezaubert Grein heute mit seinem nostalgischen Charme.

Ackerbürgerhaus

Ein Bauernhaus innerhalb des beengten Stadtraumes ist selten.

Ackerbürgerhäuser sind historische Stadthäuser, die für einen

Landwirtschaftsbetrieb geeignet waren und über einen Hof und eigene

Wirtschaftsgebäude verfügten.

Das östlich freistehende Haus stammt aus dem Spätmittelalter und wurde

um 1500 erbaut. Im linken Gebäudeteil befand sich bis 1966 eine

Fleischerei während im rechten Teil bis 2002 ein Uhrmacher logierte.

Noch heute findet sich im rechts gelegenen Geschäftsraum eine mit 1642

bezeichnete Tramdecke, die nach dem großen Stadtbrand errichtet wurde.

Über lange Zeit bestimmend für das Ortsbild waren die beiden

Kastanienbäume, die der Fleischerei als Sonnenschutz dienten.

Nagelschmiede & Werkstätte

Eer im 16. Jahrhundert entstandene, breit gelagerte Bau wurde 1905 um

ein Stockwerk erhöht und mit einem viereckigen Erkertürmchen versehen.

Lange Zeit stand dahinter noch das Haus Nr. 9, bis es baufällig 1978

abgebrochen wurde. Im vorderen Gebäude befanden sich unter anderem eine

Bäckerei und eine Nagelschmiede. In der Zwischenkriegszeit beherbergte

es neben kleinen Wohnungen einen KFZ-Betrieb mit Tankstelle und

Mietwagenservice. Die Werkstätte lag im dahinterliegenden Haus, bis

dort anschließend ein Malerbetrieb einzog.

Seit 1946 versorgt eine charmante kleine Trafik ihre Kunden mit Tabakwaren, Zeitungen, Schreibutensilien und Ansichtskarten.

Wetterstation Grein - Wunderschönes Wetterhäuschen am Platz vor der Stadtpfarrkirche

ERRICHTET AUS ANLASS DES 25. JÄHRIGEN BESTANDES VERSCHÖNERUNGSVEREINES GREIN 1880-1905.

Druckerei & Zeitungsverlag

Ursprünglich war es ein Schul- und Mesnerhaus. Das nach Süden leicht

abgerundete Gebäude wurde im 15. Jahrhundert an den Turm der

Pfarrkirche angebaut. Städtebaulich schloss es damit den Stadtplatz

wirkungsvoll nach Osten hin ab. Um 1700 erfuhr das spätgotische Gebäude

kleinere Umbauten. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts beherbergte es eine

Lithographische Anstalt, Buchdruckerei, Papierhandlung, ein

Schreibwarengeschäft sowie die Wohnung seiner jeweiligen Besitzer. 1906

gründete der Buchdrucker Johann Michael Hiebl hier einen

Zeitungsverlag. Bis 1939 erschien samstäglich das „Greiner Wochenblatt"

mit lokalen Nachrichten, Kulturberichten, Kurzgeschichten und

Feuilltons.

Gasthof & Lichtspieltheater

Das mächtige Doppelhaus mit dem markanten Eckturm wurde in der ersten

Hälfte des 16. Jahrhunderts erbaut. In alter Zeit war der Turm

unterhalb des Daches mit Schießscharten versehen, die der Verteidigung

des Stadtplatzes dienten. Das breite Gebäude beherbergte den Gasthof

„Zum Goldenen Löwen" mit dazugehöriger Fleischerei. 1920 wurde im

ersten Stock ein Lichtspieltheater eingebaut, in dem anfänglich

Stummfilme zu sehen waren. Ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen

und Fahrradausflüge war das nach dem Besitzer Georg Laimer benannte

„Laimer-Eck". An der Hausfassade waren Hinweistafeln angebracht, die

Gästen wie Einheimischen die schönsten Routen markierten.

Historischer Stadtplatz und Stadtbrunnen

Am Stadtplatz, sowie entlang der Hauptstraße sehen wir vorwiegend zwei-

und dreigeschossige Ackerbürgerhäuser auf langgestreckten

mittelalterlichen Parzellen. In vielen dieser Häuser haben sich noch

zahlreiche spätmittelalterliche Bauteile erhalten, es fanden jedoch

viele Um- und Neubauten in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts und in

der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts, vor allem nach dem großen

Stadtbrand im Jahr 1642 statt. Besonders sehenswert das Alte Rathaus

mit dem Historischen Stadttheater (Stadtplatz 7), das ehemalige

Schiffsmeisterhaus mit dem Arkadenhof (Stadtplatz 6) und das ehemalige

Mesnerhaus (Hauptstraße 2).

Der Stadtbrunnen am Stadtplatz wird auch Meggaubrunnen genannt und

stammt aus dem Jahr 1872. Die Greiner Bürger setzten dem Grafen

Leonhard Helfrich Meggau — er war Besitzer der Greinburg und vielfältig

sozial engagiert — ein steinernes Denkmal.

Die Geschichte der Donaustadt Grein im Überblick

Im Jahre 1147 wurde Grein unter dem Namen „grine“ erstmals urkundlich

erwähnt. Die Donau prägte die Entwicklung der Stadt, da sie wie eine

Kulisse an ihrem Ufer liegt. Unterhalb von Grein verengt sich das

Donautal und die aus dem Flussbett aufragenden Felsen bildeten

Stromschnellen von größter Gefährlichkeit, die sogenannten „Strudel“

und „Wirbel“. Ortsunkundige konnten die Hindernisse nur mit der Hilfe

von Lotsen sicher passieren. Die erfahrenen Lotsen von Grein führten

die Flöße und Schiffe sicher durch diese Schifffahrtshindernisse, sehen

kann man das heute noch am Greiner Stadtwappen, verliehen im Jahre

1468. Es zeigt den Donaustrom mit den Felsen, ein Schiff (Klobzille)

mit drei Schiffsleuten, davon in der Mitte der Lotse.

Privilegien, Handelsrechte, blühendes Handwerk in Zusammenhang mit der

Schifffahrt führten zu einem wirtschaftlichen Aufschwungin Grein und

bildeten die Grundlage für den Wohlstand des Bürgertums. Der Habsburger

Kaiser Friedrich III. übertrug 1488 die Herrschaft Grein an die Brüder

Prüschenk und sie erhielten das Recht ein Schloss zu bauen. Der Markt

Grein wurde vom Kaiser 1491 zur Stadt erhoben. Grein schreibt demgemäß

eine über 500jährige Stadtgeschichte und ist heute mit über 3000

Einwohnern eine der kleinsten Städte in Oberösterreich.

Der Stadtbrunnen am Historischen Stadtplatz von Grein, auch

Meaggaubrunnen genannt, stammt aus dem Jahr 1872. Benannt wurde der

Brunnen nach dem Grafen Leonhard Helfrich Meggau - er war Besitzer der

Greinburg. Die Greiner Bürger setzten dem Grafen Meggau, der sich

sozial für die Greiner engagierte, am Stadtplatz ein steinernes Denkmal.

Altes Rathaus

Das Alte Rathaus von Grein wurde 1563 vom italienischen Baumeister Max

Canaval vom Comosee errichtet. Der Bau folgt architektonisch einem

Handelshaus des 16. Jahrhunderts und besteht heute noch in seiner

unveränderten Form. An regnerischen Markttagen wurden im

Eingangsbereich die Waren angeboten. Dem Rathaus war auch ein

Getreidespeicher angefügt, der 1791 zu einem Theater umgebaut wurde.

Historisches Stadttheater (1791) und Stadtmuseum

Das Historische Stadttheater in Grein ist das älteste erhaltene

bürgerliche Theater Österreichs und Teil der Europäischen Route

Historische Theater, ein Juwel, das von vielen Besuchern aus nah und

fern besichtigt wird. Begeisterte Amateurschauspieler richteten es im

Jahre 1791 im Getreidespeicher der Stadt ein. Das vorgelagerte Alte

Rathaus (um 1563) ist heute Museum. Nach der Generalsanierung 2020/2021

erstrahlt das Haus in vollem Glanz und ist barrierefrei erreichbar.

Viele Besonderheiten aus vergangener Zeit sind hier zu sehen: Original

erhaltene Sperrsitze, die man mit einem kleinen Schlüssel auf- und

zusperren konnte; ein Abort, nur durch einen Vorhang vom Zuschauerraum

abgetrennt, ein Gefängnisraum direkt neben dem Theatersaal; die

berühmte Napoleonloge und vieles mehr. Im neu gestalteten Stadtmuseum

erfahren Sie mehr über die wechselvolle Geschichte der Stadt und die

Theatergeschichte des Hauses. Es gibt eine lebendige Theatertradition,

die mit Unterbrechungen bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Das

Stadttheater ist ganzjährig bespielt.

SCHLOSS GREINBURG: 1488 bewilligte Kaiser Friedrich III. den Brüdern

Heinrich und Siegmund Prüschenk, Freiherrn von Stettenberg, ein Schloss

zu errichten. Das Schloss in Grein sollte der Sicherung des Machlandes

gegen feindliche Einfälle dienen. 1534 gelangte das Schloss in den

Besitz des kaiserlichen Pfennigmeisters Johann Loeble. Seine Tochter

vermählte sich mit Rudolf von Sprinzenstein, der 1621 das Schloss an

den Grafen Leonhard Helfried von Meggau verkaufte. Über Graf Meggaus

Tochter Anna kam Schloss Greinburg in den Besitz der Familie

Dietrichstein. 1709 erwarb Franz Ferdinand Graf von Salburg das

Schloss. Durch Erbschaft gelangte das Schloss 1810 an Josef Karl Fürst

von Dietrichstein, der es 1817 an den Armeelieferanten Michael Fink

verkaufte. 1823 erwarb Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg und Gotha

Schloss und Herrschaft Greinburg. Ihn beerbten seine Söhne Ernst II.

und Albert, Prinzgemahl der britischen Königin Victoria, so dass nach

dem frühen Tod ihres Gemahls auch Queen Victoria Mitbesitzerin von

Schloss Greinburg wurde. Heute befindet sich das Anwesen im Besitz der

Nachkommen des vierten Sohnes von Victoria und Albert - Prinz Leopold,

Duke of Albany. Derzeitiger Chef des Hauses ist Andreas Prinz von

Sachsen-Coburg und Gotha.

Zwei Gebäudekomplexe erheben sich auf dem schroff abfallenden

Donaufelsen. Das hohe Schlossgebäude stammt vorrangig aus der Zeit um

1500. Das niedrigere Wirtschaftsgebäude (nicht öffentlich zugänglich)

wurde während des 17. Jahrhunderts errichtet.

Donaublicke und Donaupromenade

Am Kalvarienberg und am Donaublick im Schlosspark bietet sich dem

Betrachter jeweils ein herrlicher Blick von oben auf die Stadt Grein

und die Donau. Direkt an der Donau lädt die neue Promenade — vom

Esperantoplatz im Westen bis zum Halterkreuz im Osten — zum Spazieren

und Verweilen ein. Am Esperantoplatz befindet sich neben der

Anlegestelle der Donauradfähre auch die Sonnenuhr des Greiner Physikers

Dr. Werner Riegler.

Die Erbauer von Schloss Greinburg waren die Brüder Heinrich und

Siegmund Prüschenk. Als wichtige Geldgeber von Kaiser Friedrich III.

erhielten sie im Gegenzug am 10. März 1488 die kaiserliche Erlaubnis

zum Bau des Schlosses. Nach nur vier Jahren Bauzeit (1491-1495) stand

das Gebäude in seinen heutigen Ausmaßen. Das imposante Gebäude mit

seiner großzügigen Konzeption ist nicht mehr als Burg zu bezeichnen,

sondern gilt als einer der ersten Schlossbauten im deutschsprachigen

Raum.

Schloss und Herrschaft Greinburg samt ausgedehnter Ländereien erfuhren einen häufigen Besitzerwechsel:

1533 kaiserlicher Rat Johann Löbl

1621 Graf Leonhard Helfrich von Meggau

1644 Graf Ludwig Sigmund von Dietrichstein

1709 Franz Ferdinand von Salburg und Prandegg

1810 Graf Joseph Karl von Dietrichstein

1816 Bürgermeister Michael Fink

1823 erwarb schließlich der deutsche Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg

und Gotha Schloss und Herrschaft Greinburg. Das Gebäude befindet sich

bis heute im Besitz der herzoglichen Familie, die für die Erhaltung und

öffentliche Zugänglichkeit Sorge trägt.

Der Zugang des Schlosses führt seitlich in einen mächtigen Torturm. Für

die Funktion dieses spätmittelalterlichen Wehrbaues sind dicke Mauern

mit schräg verlaufenden Außenflächen und der winkelige Verlauf des

Durchgangs typisch. Denn hier, an der einzigen leicht zugänglichen

Seite, war das Schloss in Kriegszeiten am stärksten gefährdet. Es

bedurfte daher einer zusätzlichen Befestigung zur Abwehr gegnerischer

Geschosse.

Das Innere des Schlosses empfängt den Eintretenden mit einem Blick in den prachtvollen Arkadenhof.

Von Säulen getragene Bogengänge schmücken die vier Gebäudeflügel

einheitlich über alle drei Geschoße. Die Arkaden wurden um 1600/1700

errichtet und bieten den repräsentativen Rahmen für große Feste und

Empfänge.

Zur Linken betreten Sie nun den Kutschenraum, in dessen Mitte die

Kutsche von Herzog Karl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha steht. Er

war der letzte regierende Herzog der Familie Sachsen-Coburg und Gotha.

Schloss Greinburg wurde von 1491 und 1495 von den Brüdern Heinrich und

Siegmund Prüschenk als eines der ersten Schlösser im deutschsprachigen

Raum errichtet. Das heutige Aussehen erhielt das Schloss unter Graf

Leonhard Helfrich von Meggau, welcher das Bauwerk 1621 erwarb. Das

Schloss wechselte in der Folge mehrmals seine Besitzer. Seit 1823 ist

es im Besitz der Herzöge von Sachsen-Coburg und Gotha. Viele imposante

Festräume sind hier zu entdecken: einer der größten und schönsten

Arkaden-Innenhöfe der Spät-Renaissance, ein gotisches Zellengewölbe,

der in seinem Ausmaß beeindruckende Große Rittersaal mit Schlosskapelle

und einem der schönsten Weihnachtsaltäre Österreichs und nicht zu

vergessen die mit Mosaiken aus Donaukieseln dekorierte Sala Terrena.

Nur mit Führung zu besichtigen sind die privaten Herzoglich

Sachsen-Coburg und Gotha‘schen Festräume. Auf Schloss Greinburg

befindet sich auch das OÖ Schifffahrtsmuseum. Viele Modelle und

Darstellungen zeigen den Transport auf der Donau und ihren Nebenflüssen.

Das Diamantgewölbe stammt aus

der spätmittelalterlichen Entstehungszeit des Gebäudes. Es ist in

Österreich das einzige seiner Art und beweist den außerordentlich hohen

Qualitätsstandard, der beim Bau von Schloss Greinburg angelegt wurde.

Das zarte Wunderwerk mit seinem faszinierenden Licht- und Schattenspiel

schuf vermutlich der sächsische Baumeister Hans Cölin von der Bauhütte

der Albrechtsburg in Meißen.

Gemälde der Kapellentür

Die Türflügel des Kapellenzugangs zeigen in offenem Zustand sechs

Szenen aus der Lebensgeschichte des heiligen Leonhard von Noblat. Graf

Meggau (1577-1644), der Erbauer von Rittersaal und Schlosskapelle, hieß

mit Vornamen Leonhard demnach ist die Kapelle seinem Namenspatron

gewidmet. Der hl. Leonhard gilt als Schutzpatron der Schwangeren, der

Gebrechlichen und derjenigen, "die in Ketten liegen" gemeint waren

nicht nur Gefangene, sondern auch psychisch Kranke (die früher

angekettet wurden), sowie Haustiere, v. a. Pferde; auf letztere bezieht

sich der sogen. „Leonhardiritt" am 6. Nov., dem Festtag des Heiligen

(gest. angebl. 6.11.559)

Die Flügeltüren zeigen folgende Szenen aus der Heiligen-Vita:

1 Die am Merowingerhof lebende fränkische Adelsfamilie lässt ihren um

500 n. Chr. geborenen Sohn Leonhard durch Erzbischof Remigius von Reims

taufen ...

2 und unterrichten.

3 Leonhard besucht täglich Gefangene und erreicht bei König Chlodwig ihre Freilassung.

4 Leonhard gewinnt an Ansehen, ihm wird ein Bistum angeboten, doch er

lehnt ab. Stattdessen zieht er sich in die Wald-einsamkeit bei Limoges

zurück, predigt von seiner Zelle aus und tut Wunder (heilt Gebrechen).

5 In das nahe gelegene Jagdschloss kommt König Chlodwig mit seiner

schwangeren Frau. Unerwartet setzen bei ihr die Wehen ein. Leonhard

betet auf Bitten des Königs an ihrem Lager. Die Königin gebiert den

ersehnten Sohn. Chlodwig will Leonhard reich entlohnen, doch Leonhard

erbittet sich nur ein Waldgelände von der Größe, wie er es in einer

Nacht mit einem Esel umreiten kann. In diesem Waldstück gründet

Leonhard das Kloster Noblac (bei Limoges).

6 Leonhard stirbt als Abt in seinem Kloster, wo er bis heute verehrt wird.

Graf Meggau war ein Anhänger der Gegenreformation und entschiedener

Verfechter der Rekatholisierung von Oberösterreich. Auf ihn ist wohl

auch der Einbau der Schlosskapelle zurückzuführen. Sie ist in einem der

mittelalterlichen Ecktürme untergebracht. Ganz ungewöhnlich ist die

räumliche Anordnung, denn die Kapelle ergänzt den Rittersaal — wie ein

Altarraum das Langhaus einer Kirche.

Die zweiflügelige Tür zeigt in geöffnetem Zustand die Geschichte des

Heiligen Leonhard (Namenspatron des Grafen Leonhard Helfrich Meggau).

Der Kapellenraum beherbergt einen außergewöhnlich qualitätvollen

Barockaltar mit Szenen aus der Weihnachtsgeschichte und der Anbetung

des Hirten als Mittelbild. Bemerkenswert ist auch die statische

Konstruktion an der Rückseite des Altars.

Der Große Rittersaal ist das Kernstück des Schlosses. Mit seinen

überwältigenden Dimensionen (33 m lang, 16 m breit und 14 m hoch) gilt

er als größter einheitlich gewölbter Renaissance-Saal Österreichs.

Seine Wände schmücken Portraits aus dem 17. Jahrhundert. Sie zeigen

unter anderem die vollständige Reihe der Habsburg-Herrscher von König

Rudolf (gest. 1291) bis Kaiser Ferdinand II. (gest. 1637). Der Erbauer

des Rittersaals, Graf Meggau, bekleidete als Obersthofmarschall am

kaiserlichen Hof Ferdinands II. die zweitmächtigste Stelle im Reich.

Schloss Greinburg: Rittersaal - Hof- & Zugangsseite

Kaiser Ferdinand II. (*1578, König/Kaiser 1619-1637)

Kaiser Matthias (*1557, König/Kaiser 1612-1619)

Ernst Rüdiger Graf Starhemberg (1638-1701) kaiserl. Feldmarschall

Kaiser Rudolf II. (*1552, König 1575, Kaiser 1576-1612)

Karl V. Herzog zu Lothringen (1643-1690) kaiserl. Generalleutnant

Die kostbare Ausstattung mit Möbeln und Gemälden aus dem Privatbesitz

der herzoglichen Familie vermittelt einen Einblick in den spannenden

Aufstieg des Herzogshauses Sachsen-Coburg und Gotha zur europäischen

Dynastie. Dem Adelsgeschlecht entstammen die Königshäuser von Belgien,

Portugal, Großbritannien und Bulgarien. Die letzte Königin von Italien

und die Mutter des heutigen schwedischen Königs sind Coburger

Prinzessinnen. Auch Kronprinz Rudolf wählte mit Prinzessin Stephanie

eine Coburgerin zur Gattin. Sein tragischer Freitod in Mayerling 1889

beendete jedoch jäh die Hoffnung auf ihre Krönung zur Kaiserin von

Österreich.

Schloss Greinburg: Rittersaal - Hof- & Zugangsseite

König Albrecht II. (*1397, König 1438-1439)

Herzog Friedrich IV. (*1382-1439; Herzog v. Österreich, Graf v. Tirol)

König Albrecht I. (*1255, König 1298-1308)

König Rudolf I. (*1218, König 1273-1291)

Raimondo Graf Montecúccoli (1609-1680) kaiserl. Feldmarschall

Leopold Philipp Fürst Montecúccoli (1663-1698) kaiserl. Feldmarschall

Nikolaus VI. Graf Pálffy zu Erdöd (1667-1732) kaiserl. Feldmarschall

Carl Graf Sereni kaiserl. Feldmarschall

Franz Sebastian Graf Thürheim (1665-1726) kaiserl. Feldmarschall

Unbekannt

Leonhard Helfried Graf von Meggau (1577-1644)

1621-1644 Besitzer von Schloss Greinburg

Erbauer des Rittersaals, der Kapelle mit Weihnachtsaltar und der Sala Terrena im EG

Graf Meggau war Obersthofmeister unter Kaiser Ferdinand II.

demzufolge ist Meggau vermutlich der Auftraggeber der 12 Habsburger-Reiterportraits

Max Emanuel Kurfürst von Bayern (1662-1726)

Unbekannt

Oberhalb der Stiege gelangt man links in den Kleinen Rittersaal. Hier

entfaltet sich an der Decke ein feines Beispiel frühbarocker

Stuckdekoration. In diesem und den beiden gegenüberliegenden Sälen

wurde 1970 das OÖ Schifffahrtsmuseum eingerichtet.

DAS OBERÖSTERREICHISCHE SCHIFFFAHRTSMUSEUM GREIN

Seit 1970 befindet sich der größte Teil der schifffahrtsgeschichtlichen

Bestände des OÖ. Landesmuseums in Schloss Greinburg. Das Museum, das

auf Initiative der Herzogin Viktoria Adelheid von Sachsen-Coburg und

Gotha eingerichtet wurde, beschäftigt sich mit der Schifffahrt auf

oberösterreichischen Gewässern. Die ausgestellten Objekte sind

detailgetreue Modelle der Floß-, Ruder- und Dampfschifffahrt. Neben

diesen finden sich auch solche, die dem Wasserbau gewidmet sind. Ein

Teil der Modelle wurde 1958 im Zuge einer Großausstellung hergestellt.

Sie veranschaulichen die Beschwernis des damaligen Berufsbildes um die

Schifffahrt. Besonders sehenswert ist die noch erhaltene originale

museale Einrichtung aus dem Jahr 1970, da diese quasi als „Museum im

Museum" anzusehen ist und einen selten in dieser Qualität greifbaren

Charme aufweist.

RAUM 1 - DIE DONAUSCHIFFFAHRT

Dieser Raum ist der heimischen Schifffahrt auf der Donau gewidmet.

Daneben werden die beiden Welten, die in der 1. H. 19. Jh. aufeinander

stießen, thematisiert: Tradition gegen Moderne. Mit Unterstützung von

englischem Know-how wurden Schiffe für die Binnenschifffahrt mit

Dampfmaschinen ausgerüstet. Da 1830 die überhitzten Dampfkessel häufig

explodierten, wurde der erste Donaudampfer Carolina noch nicht als

Personenschiff gebaut, sondern diente als Zugschiff für Lastkähne des

Personentransportes. 1837 konnten auf dem Dampfer Maria Anna erstmals

Personen transportiert werden. Dieser Meilenstein beeinflusste die

spätere Donauregulierung und leitete das Ende der traditionellen

Flößerei und Schifffahrt, des Handwerks und der Zunft ein. Die

Schiffleute hielten sich neben der Dampfschifffahrt bis etwa 1850, das

endgültige „Aus" brachte ein weiterer Konkurrent: die Eisenbahn.

Die außergewöhnliche Sammlung detailgetreuer Modelle ist eine Feingabe

des OÖ Landesmuseums. Thema ist die wirtschaftliche Nutzung der

Wasserstraßen von Donau, Inn, Enns, Salzach und Traun. Die

kleinformatigen Nachbauten zeigen eine Vielzahl unterschiedlichster

Schiffe, Boote und FIlöße sowie komplexe Konstruktionen zur

Wasserregulierung. Sie lassen das ungeheure Ausmaß an Mühe und

Einfallsreichtum erahnen, mit dem der Mensch den gefahrenvollen Fluten

zu trotzen versuchte.

Ansicht von Grein, Öl, um 1700, Öl auf Leinwand, Gemäldesammlung der Greinburg

Das Bild entstammt einer Serie von zehn Ansichten, auf denen zur

Greinburg gehörende Besitzungen dargestellt sind. Das Aussehen von

Schloss und Stadt entspricht hier noch weitgehend dem bekannten, 1649

erschienenen Kupferstich Matthäus Merians. So zeigt etwa der Kirchturm

noch seine barocke, erst 1804 veränderte Form. Besonders bemerkenswert

sind die Darstellungen verschiedener Fahrzeuge auf der Donau.

Modell der Urfahraner Schiff(s)mühle, einst an der Urfahrwänd gelegen, Holz, gefasst

Dieser Mühlentyp geht auf den römischen Bauingenieur Vitruv (1. Jh. v.

Chr.) zurück. Schiff(s)mühlen befanden sich auf größeren Flüssen

Österreichs. Sie bestanden aus dem, dem Land näher gelegenen,

Hausschiff und dem kleineren Weitschiff. Dieses beherbergte die

Antriebswelle des (unterschlächtigen) Mühlrades, das ständig mit

gleichbleibender Wassermenge versorgt wurde. Die Plattform, die an der

strömungsintensivsten Stelle des Flusses verankert und am Ufer od. an

Brückenpfeilern vertäut wurde, schwamm unabhängig vom sich ändernden

Wasserstand. Schiff(s) mühlen produzierten zu allen Jahreszeiten,

ausgenommen im Winter, wo sie ans Ufer gebracht wurden. In 24 Stunden

konnten sie etwa 1,5 Tonnen Getreide mahlen.

WUSSTEN SIE? Zwischen Urfahr und Ottensheim (km 9,4) befindet sich

heute die Bahn-haltestelle „Schiffmühle" bei km 2,4. Sie erinnert an

die Urfahraner Schiff(s)mühle.

Die Donaudampfschifffahrt

Obwohl das Kaiserreich Österreich als Donaumonarchie bezeichnet wurde,

hat man die Bedeutung der Donau als Verkehrsweg bis 1800 stark

unterschätzt. Österreich war der einzige christliche Staat, der laut

den Bestimmungen des Friedens von Passarowitz 1718 die untere Donau im

türkischen Einflussgebiet befahren durfte. Das Bewusstsein um die

Bedeutung der Donau änderte sich nach 1800: 1817 definierte man in

einem Hofdekret, dass fortan die Dampfmaschine als Schiffsantrieb

dienen sollte. Das erste Donaudampfschiff Carolina durfte ihre Fahrt

1830 antreten.

Modell des Raddampfers Franz Schubert

Originalmaße: L 67,2 x b 7,8; über den Radkasten 14,8 m × h 2,7 m

Typ: Fahrgastschiff, Dampfantrieb mit Heizölfeuerung, Raddampfer, Dampfmaschine: 740 PS

Eine neue Type stellten die 1912 von der DDSG auf der Linzer

Schiffswerft erbauten Eildampfer wie die „Franz Schubert" (in der

Monarchie als „Erzherzog Franz Ferdinand" bezeichnet) dar. Dieser

Dampfer wurde 1913 in Betrieb genommen und hatte im Unterschied zur

bisher gebräuchlichen Anordnung die 1. Klasse vorne. Dieses für 1250

Personen eingerichtete Fahrgastschiff wurde mit Heizöl befeuert.

Modell des k.k. privilegierten Seitenraddampfers Maria Anna der Ersten k.k. privilegierten Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft (DDSG)

Originalmaße: L 45 x b 6,70 x h 2,70 m, Tiefgang 0,87 m

Typ: Personenschiff, Transportschiff mit Dampfantrieb, Raddampfer

Dampfmaschine: 60 PS, Balancemaschine, Zwillingsmaschine

Modell Maßstab 1: 50, angefertigt von Karl Durst, 1956

Dieser Seitenraddampfer wurde 1831 in Alt-Ofen, wo die DDSG die

Schiffswerft Budapest errichtet hatte, von Engländern gebaut und befuhr

die obere Donau. Das Schiff besaß eine

Niederdruck-Kondensationsmaschine von 60 PS aus dem Hause Boulton Watt

& Co in Soho (London).

WUSSTEN SIE? Ursprünglich war die Maria Anna aus Holz angefertigt, 1845

wurde sie mit einem eisernen Schiffskörper ausgestattet. 1886 erhielt

sie eine oszillierende Zwillingsmaschine, die einfach gebaut war und

wenig bewegte Teile besaß. Die Herstellung war kostengünstig und

garantierte zudem eine längere Lebensdauer.

Modell des DDSG-Dampfers Suppan

Originalmaße L 65 x b 7,70 (über den Radkasten 15,90 m) x h 2,80 m

Typ: Remorker (Zugdampfer), Transportschiff mit Dampfantrieb, Raddampfer

Dampfmaschine: 800 PS, feste Diagonalmaschine, Compound Maschine

Dieser Dampfer wurde 1921 mit 800 PS von der Schiffswerft Budapest für

die DDSG gebaut. Die „Suppan" war ein Zweikaminer, der relativ schwer

zu manövrieren war. Nach 45 Jahren Dienstzeit wurde sie am 31. März

1966 außer Dienst gestellt und verschrottet.

Betriebsfähiges Modell des Donau-Rad-Zugschiffes Cyclop, Baujahr 1914

Originalmaße: L 66 x b 8,50 (über den Radkasten 16,50 m) x h 2,9 m Typ:

Remorker (Zugdampfer), Transportschiff mit Dampfbetrieb, Raddampfer

Dampfmaschine: 1000 PS, feste Diagonalmaschine, Triplexmaschine

Modell angefertigt 1945-1947, von Kapitän Herbert Regelsberg und

Kapitän Franz Fillner (nach Australien ausgewandert), Ankauf 1946 von

Kapitän Herbert Regelsberg, Wien II.

Dieses dampfbetriebene Kraftschiff wurde 1914 als eines der größten

Dampfer der DDSG in der Schiffswerft Budapest gebaut. In den 1930ern

wurde die Cyclop von Kohle- auf Ölfeuerung umgestellt. Das Schiff wurde

am 1.12.1963 außer Dienst gestellt. Es besaß 2 Schornsteine

(sogenannter „Zweikaminer").

Modell des Seitenraddampfers Linz

Originalmaße: L 34 x b 4,80, über den Radkasten: 9,80 m, Seitenhöhe 2,20 m

Das ehemalige Dienstschiff „Linz" der OÖ. Wasserbauverwaltung wurde

1903 auf der Linzer Schiffswerft gebaut und 1927 Eigentum der

Strombaudirektion Wien. 1950 wurde es außer Dienst gestellt und zu

einem Dieselfahrzeug umgebaut. Es besaß eine in der Anschaffung sehr

teure Verbundmaschine (oder Mehrfach-Expansionsmaschine, engl. compound

machine) von 140 PS, die weniger Brennstoff und Wasser verbrauchte.

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war die Schifffahrt mit ihren

Handelswegen ein bedeutender Wirtschaftszweig für Oberösterreich und

Motor technischer Entwicklungen. Auch war sie der Quell für den

legendären Reichtum der Stadt Grein und wohl der entscheidende Faktor

für den Bau von Schloss Greinburg. Denn das kaiserliche Privileg von

1488 beinhaltete auch ein ewiges Mautrecht am Donauufer.

Gemälde von Grein vor dem Brand 1642

In der Kartusche befindet sich folgender Text. „Anno 1642 // den 23.

May ist // die Statt Grein Sambt // dem Closter abgebra//nen Wie es in

// gegenwertiger//Taffel zusehen // ist".

Das Oberösterreichische Schifffahrtsmuseum ist über dem Donaustädtchen

Grein auf Schloss Greinburg beheimatet und in Oberösterreich das größte

Museum seiner Art.

Das Oberösterreichische Schifffahrtsmuseum wurde auf Initiative von

Herzogin Viktoria Adelheid von Sachsen- Coburg und Gotha im Juni 1970

in Anwesenheit von Landeshauptmann Dr. Heinrich Gleissner feierlich

eröffnet.

Das Museum wird von der Stiftung der Herzog von Sachsen-Coburg und

Gothaschen Familie getragen und fast ausschließlich aus Beständen des

Oberösterreichischen Landesmuseums ausgestattet. Das Museum beherbergt

eine beeindruckende Ausstellung an Exponaten, die die

verkehrstechnische Nutzung der Donau und ihrer Zuflüsse Salzach, Enns

und Traun als Binnenschifffahrtswege dokumentiert. Bis Mitte des 19.

Jahrhunderts waren die Schifffahrt und der Handel an diesen Wasserwegen

von großer Bedeutung für die Wirtschaft Oberösterreichs und eine Quelle

großen Wohlstandes für die Stadt Grein. Die drei Ausstellungssäle im

Schifffahrtsmuseum widmen sich der Darstellung der historischen

Schifffahrt auf den Flussläufen Oberösterreichs wie Donau, Traun und

Enns.

Im Donausaal beeindrucken besondere Modelle: Es gibt Modelle eines

Viechtwängerfloßes, eines Pesterfloßes und des Holzrechens von Au an

der Donau sowie unzählige andere, längst vergangene Zeugen der

Schifffahrt zu bestaunen. Natürlich dürfen auch Modelle von

Dampfschiffen nicht fehlen, so etwa jenes des ersten Donaudampfschiffes

"Maria Anna", das als erster Raddampfer seiner Art von der

Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, der größten Gesellschaft der

europäischen Binnenschifffahrt der damaligen Zeit, 1837 in Betrieb

genommen wurde. Dass die Donau bereits lange vor 1837 als Handels- und

Transportweg benutzt wurde, verdeutlichen weitere in der Ausstellung

gezeigte Objekte. So werden neben "Ulmer Schachteln", Waidzillen und

Plätten verschiedene Floßarten, die oft nach ihrem Abfahrts- und/oder

Herstellungsort benannt wurden, präsentiert. Der Salzhandel und der

Kohletransport standen neben dem Transport von Holz an vorderster

Stelle. Dass sich hinter diesen Aufgabenbereichen zahlreiche Berufe

verbargen, wird beim Betrachten der Ausstellung ebenfalls deutlich:

Schiffsreiter, Flößer, Schiffsbauer u. a. werden thematisiert. In

Zünften organisiert, wurde der Zusammenhalt dieser Handwerksbereiche

garantiert. Auch der Schiffahrtspatron St. Nikolaus taucht als zentrale

Figur des Schiffahrtswesens in unterschiedlichen Kontexten im Museum

auf. Die museale Präsentation der Ausstellungsstücke birgt einen

besonderen Charakter und entführt die Besucher in längst vergangene

Zeiten.

Gasthausschild aus Struden, Schmiedeeisen, Kopie

Angefertigt von Schlosser Buchberger und dem akademischen Maler Staudenherz, Grein, 1970 (?)

Das Schild zeigt eine mit drei Schiffleuten bemannte Kobelzille (?) und die Inschriften „1789 /1956/1856".

Gasthausschild aus Freistadt, Original: aus der Zeit von um 1800, Schmiedeeisen, Kopie

Angefertigt von Herrn Buchberger, Grein, 1970 (?)

Das Gasthausschild zeigt ein stark stilisiertes Schiff (Kelheimer) mit

zwei Ruderern und drei Fahrgästen. Die Vorlage stammt vom Gasthaus „Zum

goldenen Schiff" in Freistadt, das vermutlich von Salzfuhrleuten

besucht und bis 1982 betrieben wurde.

Fischer am Traunsee, Sign. Knörlein, 1930er/40er

Keramikrelief aus der Künstlerischen Werkstätte Franz und Emilie Schleiß

Gmunden ist seit dem 17. Jh. Zentrum der altösterreichischen Fein- und

Zierkeramik. Vor allem der Traunsee beeinflusste die Keramikkünstler im

Dekor. Dieses Relief stammt von Rudolf Knörlein (1902-1988). Er wurde

in Gmunden und Wien ausgebildet, arbeitete in deutschen und

italienischen keramischen Industrien und wurde schließlich Leiter der

Keramik Werkstatt in Gmunden.

WUSSTEN SIE? 1843 gründeten Franz und Emilie Schleiß die Künstlerische

Werkstätte in Gmunden, in der auch Künstler der Wiener Werkstätte tätig

waren. 1923 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft

umgewandelt und seit 1931 „Gmundner Keramik" genannt. Ab 1968 stellte

man Gebrauchsgeschirr anstelle figuraler Kunst her. Das grüngeflammte

Tafelgeschirr erlebte seine erste Hochblüte.

Wassertüchtiges Modell des k.k. privilegierten Raddampfers Maria Anna der DDSG

Nicht maßstabsgetreu, sondern verkürzt

Dauerleihgabe des Stiftes Schlägl, Oberösterreich an das OÖ. Landesmuseum

Am 13.09.1837 trat der nach der Ehefrau Kaiser Ferdinands I. (Ks. 1835

- 1848) benannte Dampfer Maria Anna seine erste Reise von Wien nach

Linz an. Er benötigte aufgrund widriger Witterung und Hochwasser 55

Stunden 22 Minuten (Rückreise: 9,5 Stunden). Das Ereignis wurde von der

Presse gefeiert, die Post gab sogar eine eigene Briefmarkenserie

heraus, die Schiffleute jedoch sahen ihren Berufsstand durch das

Aufkommen der Dampfschifffahrt gefährdet. Franz Josef I. widmete 1837

das mit einem Dampfkessel ausgestattete Modell dem Stift Schlägl, da

sein Abt die nachmalige Kaiserin Elisabeth mit diesem Schiff nach Linz

begleitete.

Gmundener Keramikschüssel, modern, Dm 34 cm

Die Majolika (weiß glasierte Keramik mit leuchtenden Farben bemalt) mit

der Ansicht von Urfahr, dem Pöstlingberg und der Pferdebahn zeigt den

ersten Seitenraddampfer Maria Anna der DDSG. Seit 1837 pendelte die

Maria Anna, die wegen ihrer luxuriösen Ausstattung gerühmt wurde,

zwischen Wien und Linz. Sie bot 250 Reisenden Platz und diente bis 1898.

Walzenförmiger Schifferkrug der Gmundener Fayence

Kopie nach Originalen im OÖ. Landesmuseum, angefertigt von der Fa. Schleiss in Gmunden, 1972

Dieser Krug stellt den Gegentrieb (Schiffzug) auf der Traun dar. Zwei

nebeneinander laufende Treidelpferde ziehen eine Zille in Bergrichtung

(flussaufwärts). Der Schiffsreiter sitzt auf einem der Pferde und hält

eine Peitsche in der Hand. In der abgebildeten Granselzille befinden

sich zwei Schiffsleute.

Walzenförmiger Schifferkrug der Gmundener Fayence

Kopie nach Originalen im OÖ. Landesmuseum, angefertigt von der Fa. Schleiss in Gmunden, 1972

Original: sign. TH.G. 1821, OÖ. Landesmuseum, Abt. Volkskunde

Der Krug zeigt einen Gebirgssee, auf welchem fünf Männer ein Schiff

rudern. Zwei Schiffsleute befinden sich im Stoir (Heck), drei weitere

im Gransel (Bug). Vermutlich sieht man einen Salztransport. Inschrift:

„Fünf Schifleut auf a Fuhr sand just recht a Stoira, a Fahra und dazu

drey Knecht. Wann mir san bey Bier und Wein, da wollen mir tapferne

Schifleut sein".

Birnenförmiger Schifferkrug der Gmundener Fayence

Kopie nach Originalen im OÖ. Landesmuseum, angefertigt von der Fa. Schleiss in Gmunden, 1972

Dieser Krug zeigt den Traunsee, der von einer Kobelzille von einem

Stoirer und zwei Schiffleuten befahren wird. Neben den Schiffsleuten

sitzt auch ein Mädchen mit rotem Kopftuch in der Zille. Die Inschrift

verweist auf die Gefahren der Schifffahrt hin: „Fahren wir auf der

Donau oder Traun, brauchen wir Gott vertraun".

Birnenförmiger Schifferkrug der Gmundener Fayence

Kopie nach Originalen im OÖ. Landesmuseum, angefertigt von der Fa. Schleiss in Gmunden, 1972

Dieser Krug zeigt einen von einer Zille befahrenen See. In der Zille

sitzen zwei Ruderer und drei weibliche Fahrgäste. Die Inschrift ist

anzüglich und derb: „O Wunder über Wunder, hat das Schiff so viele

Löcher und gehet doch nicht unter".

Modell Schwabenplätte

Plätten sind kastenförmige hölzerne Arbeitsschiffe ohne Kiel

(„Rückgrat"). Sie wurden traditionell im Alpen-Donauraum verwendet. Ihr

Kennzeichen ist das spitz zulaufende Gransel (Bug).

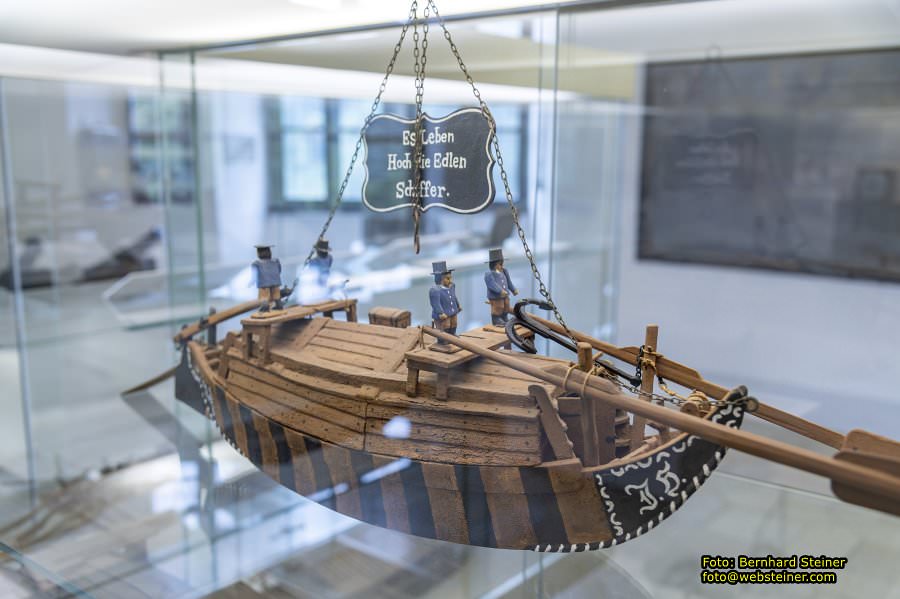

Kelheimer Tischzeichen, OӦ, 2. H. 19. Jh.

Spende von Dr. Schiller / Linz-Pöstlingberg, der es 1922 bei dem

Antiquitätenhändler Johann Hofinger in Lambach erworben hatte. Das

Tischzeichen wurde beim Antiquitätenhändler Johann Hofinger in Lambach

gekauft. Es zeigt vier Schiffleute zwei Ruderbäume und das Steuerruder

(Timon). Am Grans(e)l (Bug) befindet sich der Schriftzug „Jh.", am

Stoi(e)r (Heck) „1724". Das Schild weist beidseitig die Inschrift „Es

Leben // Hoch die Edlen // Schiffer" auf.

RAUM 2 - Fünf Themen charakterisieren diesen Raum: so wird über die

verschiedenen Floß- und Schiffarten berichtet, die dem Salz-, Holz- und

Kohletransport dienten. Hinter diesen Aufgaben verbergen sich

zahlreiche Berufe (Schiffsreiter, Flößer, Schiffsbauer u.a.). Einzelne

Standesvertreter werden mittels seltener Figurinen gezeigt, wobei diese

individuelle Gesichtszüge besitzen, die auf reale Persönlichkeiten

zurückgehen. Unwetter und Unachtsamkeit waren die Todfeinde dieser

Berufsgruppen, weshalb man mit Schifffahrtsprozessionen und kirchlichen

Aussegnungen die Unterstützung Gottes und des Schutzheiligen Nikolaus

erbat. Diese Volksfrömmigkeit wird durch verschiedene Bilder

verdeutlicht. Ansichten von Orten mit Schifffahrtstradition und Modelle

diverser Wasserbauten sind die beiden abschließenden Themen dieses

Raumes.

Figurinen der Schiffknechte von der Enns (mit Tabakspfeife), Inn (mit Bootshaken) und Traun (mit Beil, Seil und Decke)

Die Figurinen wurden nach einem Aquarell von Ludwig Haase aus dem Jahr

1902 im Atelier Krauhs, Wien angefertigt. Den Traditionen verbunden,

trugen viele Schiffer Federkielgürtel. Die Ledergürtel wurden mit

gespaltenen Pfauenfedern in kunstvoller Handarbeit bestickt. Besonders

in der 2. Н. 19. Jh. fanden diese Lederwaren im Salzkammergut, in

Salzburg, Tirol und in Süddeutschland weite Verbreitung. Umso feiner

der Kiel gespalten wurde, desto feiner und teurer wurde die

Stickarbeit. Fein gestickte Leibgurte konnten den Gegenwert eines

Pferdes erreichen und stellten daher Statussymbole dar.

RAUM 3 - Dass der Mensch sich die Natur Untertan gemacht hat, belegen

Meisterwerke der Technik in Modellen: die Gmundener Seeklause

symbolisiert die Kontrolle über den Wasserstand, der Traunfallkanal die

Umfahrung der gefährlichen Fälle, die Linzer Donaulände die künstliche

Aufschüttung eines Straßenzuges usf. Andere Modelle zeigen wie der

Mensch sein Wirtschaftsleben organisiert hat: so wird im Rettenbach

Rechen das Schwemmholz aufgefangen, in den Gmundener Salzstadeln das

Salz zwischengelagert oder mithilfe von Booten Fischfang betrieben.

Auch in der Volkskunde war der Salztransport Thema wie die Gmundener

Keramikkrüge zeigen. Die Traun galt als wichtiger Transportweg des

Salzes zur Donau. Modelle von Schiffstypen geben davon Zeugnis. Auf der

Weiterfahrt nach Wien und Pest überwanden sie die gefährlichste Stelle,

den Struden bei Grein, der in mehreren Ansichten gezeigt wird.

Gmundener Schifferkrug mit Kobelzille, Majolika, Kopie, Fa. Schleiß, Gmunden 1970

Gmundener Schifferkrug mit Doppeladler und Salzschiff, Majolika, Kopie, Fa. Schleiß, Gmunden 1970

Gmundener Schifferkrug mit Kobelzille, Majolika, Kopie, Fa. Schleiß, Gmunden 1970

Schiffertruhe des Paul Stadlmann aus Bad Goisern, Bad Goisern 1816

durch Tausch für die Abt. Volkskunde / OÖ. Landesmuseen erworben, übergeben von Familie Pilz aus Steeg / Hallstättersee

Wappen von Grein

Urkundlich wird die Pfarre Grein das erste Mal 1147, die Burg 1215 als

„burgensisi in Grine" erwähnt. 1469 erhielt Grein ein eigenes Wappen.

Am 27. August 1491 erhob Kaiser Friedrich III. Grein zur Stadt, was

eine wirtschaftliche Blüte zur Folge hatte.

WUSSTEN SIE? Laut Wappenbrief vom 2. Jänner 1468 wird das Wappen wie

folgt beschrieben: „...ainen Schilde, der ist ganntz überflossen mit

wasser, in dem grunde des schilldes mit ettlichen swarzen schrofen, und

dann in der mitte des Schilldes ain hohenawerinn in irer gewöndlichen

farbe und form, mit ainem gelben dach, und in yedem ortt des schiffs

ain mndel, ziehend an einem ruder und in der mitte des schiffs ain

mendel auf dem verdegk steend, hinder sich und für sich zaigende, wie

man sulle faren, darnach in der höhe desselben schilldes aber mitt

swartzen schroven zu gleicher weys, als ob das scheff zwischen den

schrofen hindurchgeen were..."

Modell der Seeklause bei Gmunden, Angefertigt von R. Schober und Hans Pertlwieser, Linz 1969/70

Die Seeklause diente zur Regulierung der Wassermenge. Diese alte

Hochwasser-Wehranlage schützte Gmunden vor Überschwemmungen (sie

bewältigte 120 m³ Wasser pro Sekunde). Die Klause diente aber auch zur

Regulierung der Wasserhöhe, da die Schifffahrt eine Mindestanforderung

besaß, die durch den Bau des „fahrbaren Traunfalls" nicht immer

gewährleistet werden konnte.

Modell der Donau bei Linz, Zustand ca. 1837, Nicht maßstabsgetreu, Angefertigt von Hans Pertlwieser, Linz 1969/70

Die Biegung der Donau war namengebend für die Stadt (keltisch lentos =

Kurve, Biegung). Die vorgelagerte Insel hieß Strasserinsel (Bereich

Parkbad). Der Seitenarm der Donau wurde 1889/91 aufgeschüttet und dient

als einer der Hauptstraßenzüge der Stadt. Die Donaulände war ehemals

Landeplatz für Schiffe. Der heutige Hafen wurde stromabwärts verlagert

(Winter-, Stadt-, Handels und Voesthafen). Er ist der größte Hafen in

Österreich.

Kopie eines Gmundener Birnkruges mit Doppeladler und Schoppern bei der Arbeit, Majolika, Fa. Schleiß, Gmunden 1970

Sechs Schopper arbeiten gemeinsam am Abdichten einer Zille, die mit

Seilzügen am Ufer gesichert ist. Unter Schoppen versteht man das

Abdichten der Fugen zwischen den Holzpfosten mit Moos, Zain (Holzspäne)

und Klampfeln (eine Art Eisenbügel). Es galt als der schwierigste

Arbeitsgang beim Schiffsbau.

Kopie eines Gmundener Schifferkruges mit bemannter Kobelzille, Majolika, Fa. Schleiß, Gmunden 1970

Nach einem Original aus der Sammlung Dr. Langer, Weißenbach / A.

Gmundener Birnkrug mit Zinndeckel und Zinnrand, Majolika, 18. Jh.

Auf der Leibung des Kruges erkennt man eine schlecht gezeichnete Zille,

die von einem Ruderer und einem Herz besetzt ist. Im See befindet sich

ein großer Anker. Das Spruchband lautet: „Mit der Zeit und mit den

Jahre, solst du meine / Treu erfahre"

Eine spätmittelalterliche Spindeltreppe führt vom Arkadenhof in den

ersten Stock. Hier beginnt bereits die Dauerausstellung des

Oberösterreichischen Schifffahrtsmuseums. Entlang der Stiege

präsentieren Ortswappen aus Bayern, Salzburg, Oberösterreich,

Niederösterreich und Wien Gegenstände mit schifffahrtskundlichem Inhalt.

Wappen von Urfahr (Linz), Oberösterreich, Reproduktion

1497 wurde nach Genehmigung Kaiser Maximilians I. eine Donaubrücke

zwischen Linz und Urfahr errichtet. Urfahr erhielt 1808 das Marktrecht

und wurde 1882 zur Stadt erhoben. 1919 wurde die nördlich gelegene

Stadt Urfahr von Linz eingemeindet.

WUSSTEN SIE? Der Name „Urfahr" bezeichnet eine Art Monopol des

Fährverkehrs. Sowohl Adelsgeschlechter, als auch Klöster, konnten voll

oder teilweise in ihrem Besitz sein. Die Ortsbezeichnung „Urfahr"

benennt daher eine alte Überfuhrstelle im Fährverkehr, das dem

Eigentümer alle damit verbundenen Einnahmen garantierte. Die Urfahr,

die Querschifffahrt, dürfte bereits lange vor der Längsschifffahrt

existiert haben.

Die Sala Terrena entlehnt ihren

Namen „Steinernes Theater“ von ihrer ungewöhnlichen Innendekoration.

Ein Mosaik aus Donaukieseln zeichnet über die gesamte Wand- und

Deckenfläche eine Scheinarchitektur. Sie spiegelt die Fortsetzung des

Arkadenhofs und die Vorstellung eines Gartenpavillons mit Ausblick ins

Freie vor. Die Raumausstattung wurde von Graf Meggau (gest. 1644)

veranlasst. Sein Wappen ist an der Decke abgebildet. Die Sala Terrena

ist für Österreich ein seltenes Beispiel der kuriosen Gattung

künstlicher Grotten. Diese waren an den Höfen Italiens seit dem 16.

Jahrhundert in Mode und Ausdruck eines luxuriösen und höchst

raffinierten Lebensstils.

Ein besonderer Höhepunkt bei der Besichtigung von Schloss Greinburg ist

die “Sala Terrena” auch “Steinernes Theater” genannt, das 1625 unter

der Leitung des Grafen von Meggau gebaut wurde (sein Wappen ist Teil

des Deckenschmucks). Der Raum erhielt seinen Namen aufgrund des Mosaiks

aus Donaukieseln, die die gesamte Fläche der Wände und des

Deckengewölbes überziehen. Dieser Saal mit der angeschlossenen

Rustikagrotte ist einzigartig in Österreich als eines der frühesten

Beispiele derartiger Raumausstattung nördlich der Alpen. Diese

bemerkenswerte Art der Ausstattung war in italienischen Hofkreisen seit

dem 16. Jahrhundert Mode und spiegelte einen luxuriösen und überaus

raffinierten Lebensstil wider.

Stadtpfarrkirche Grein - Als

spätgotischer Bau errichtet, dem heiligen Ägidius geweiht. Altarbild

von Bartolomeo Altomonte geschaffen stellt den heiligen Ägidius mit der

Hirschkuh dar und wird voneinem schwungvollen Barockaufbau umrahmt.

Prachtvolle Kanzel mit den vier Kirchenvätern, die 1679 von der

Schlossherrin Anna von Dietrichstein gestiftet wurde. Interessante

Grabsteine und Grabmale.

Die Stadtpfarrkirche ist ein spätgotischer Bau und dem Hl. Ägidius

geweiht. Das Altarbild von Bartolomeo Altomonte aus dem Jahr 1749

stellt den Kirchenpatron mit der Hirschkuh dar und wird von einem

schwungvollen Barockaufbau umrahmt. Deutlich älter als der Hochaltar

sind die beiden Seitenaltäre. Die prachtvolle Kanzel zeigt die vier

Kirchenväter (Augustinus, Ambrosius, Gregor und Hieronymus) und die

vier Evangelisten und wurde von der ehemaligen Schlossherrin Anna von

Dietrichstein gestiftet. Die Glasfenster im Langhaus sind jüngeren

Datums und zeigen unter anderem den Hl. Nikolaus, Schutzpatron der

Schiffsleute. Der mächtige Kirchturm ist 55 m hoch. Besonders dekorativ

bemalt ist die Südwand des Turms mit Wappen und Uhr.

1476 diente die Kirche den Einheiten des späteren Landeshauptmanns

Bernhard von Scherffenberg als Wehrkirche zur Abwehr der Truppen des

Matthias Corvinus, wobei das Gebäude schwer beschädigt wurde. Im

vierten Viertel des 15. Jahrhunderts wurde das Langhaus im

spätgotischen Stil wieder aufgebaut und vergrößert. Damit entstand die

Anbindung des älteren, wohl aus dem 14. Jahrhundert stammenden

Westturmes an das Kirchenschiff.

Die Ausstattung der Kirche ist eine bemerkenswerte barocke Einrichtung

aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Der Hochaltar aus dem Jahr 1749 zeigt

ein Gemälde von Bartolomeo Altomonte. Die Kanzel mit den vier

Kirchenvätern wurde 1679 von der Schlossherrin der Greinburg gestiftet.

Die Pfarrkirche ist eine spätgotische, jedoch stark erneuerte

Hallenkirche. Die dreischiffige vierjochige Langhaushalle ist mit

Kreuzrippen gewölbt.

Der Westturm besitzt einen spitzbogigen kreuzrippengewölbten Durchgang.

Nach dem Stadtbrand von 1642 wurde er im Aufbau umgestaltet. Der im

Durchgang befindliche große Rittergrabstein des Schlossbesitzers,

dessen gleichnamiger Neffe Hans Jakob Löbl oberösterreichischer

Landeshauptmann wurde, ist mit einer Zusatztafel versehen: Anno 1560 am 21 tag May starb der Edel Ervest Herr Hans Jacob Löbl zue Greinburg Hie begraben dem Got genadt

Grabstein von Hans Jakob Löbl

Zwischen der Mündung des Greinerbaches und der Donaubrücke erstreckt sich entlang der Donaubucht ein neu errichteter Planetenweg.

Idee und Ausführung stammen vom am CERN beschäftigten Greiner Physiker

Dr. Werner Riegler. Das Sonnensystem ist im Maßstab 1:2,8 Milliarden

ausgeführt. Somit hat die Sonne einen Durchmesser von einem halben

Meter und alle Planeten und Monde sind im entsprechenden

Größenverhältnis dargestellt. Nach Sonne, Merkur, Venus, Erde, Mars und

dem Asteroidengürtel passieren Sie Jupiter. Saturn entdecken Sie am

Esperantoplatz/Ecke Campingplatz. Am Hafen vorbei und weiter am Radweg

erreichen Sie Uranus und nach 1,7 km kurz vor der Donaubrücke Neptun.

Genießen Sie nun den Blick zurück zur Sonne und staunen Sie über die

Weite und Distanzen unseres Sonnensystems.

Ein einzigartiger Zeitmesser ziert seit 1993 das Donauufer im Bereich

des Esperantoplatzes, entworfen und gebaut vom damaligen Physik- u.

Astronomiestudenten Werner Riegler aus Grein. Es handelt sich bei

dieser Sonnenuhr um eine

Äquatorialsonnenuhr, bei der der Schatten eines erdachsenparallel

gespannten Drahtseiles auf eine Skala fällt. Von einem

halbzylinderförmigen Ziffernblatt ist es dann möglich, die Zeit mit

einer Genauigkeit von rund zwei Minuten abzulesen. Das Gerüst dieser

Uhr besteht aus Chrom-Nickel-Stahl, das Ziffernblatt und die Skalen aus

Messing. Zusätzlich zu der Zeitangabe ist im vorderen Teil noch eine

Granitkugel angebracht. Dieser Globus mit den eingravierten Kontinenten

wird von der Sonne in gleicher Weise beschienen wie die Erde selbst.

Man kann daher an den Schattengrenzen ersehen, in welchen Ländern die

Sonne gerade scheint. Das Faszinierende an einer solchen Uhr ist, daß

man die Funktionsweise leicht versteht und somit auch Zusammenhänge

zwischen Erd- und Sonnenbewegung einfach kennen lernt.

Im antiken Rom wurde schon bald eine Rechtsordnung definiert, die für

die Zivilbevölkerung verbindlich war. Eine Rechtswissenschaft wurde

entwickelt, bei der es sich um eine originäre Schöpfung der Römer

handelt. Ziel war die Schaffung einer Rechtssicherheit, wobei die

Gleichheit eines jeden römischen Bürgers (nicht aber von Frauen,

Fremden, Sklaven etc.) vor dem Gesetz ein wesentlicher Bestandteil war.

Das römische Recht galt bis in das 19. Jahrhundert in den meisten

europäischen Staaten Europas als maßgebliche Quelle. Auch das moderne

bürgerliche Recht ist nach wie vor davon geprägt. Das österreichische

Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) ist zwar stärker vom

Vernunftrecht des 18. Jahrhunderts beeinflusst, römische Wurzeln sind

jedoch noch deutlich erkennbar.

Berühmte Römer: Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, Historiker, fähiger Verwalter

(* 1. August 10 v. Chr., Kaiser ab 41 n. Chr., + 13. Oktober 54 n. Chr.)

Claudius galt auf Grund körperlicher Gebrechen als ungeeignet für das

Kaiseramt. Dadurch überlebte er die politischen Säuberungsaktionen

durch Tiberius und Caligula und konnte sich historischen Studien

zuwenden. Sein Interesse galt unter anderem der römischen

Rechtsprechung. Nach der Ermordung seines Neffen Caligula wurde er im

Alter von über 50 Jahren dessen Nachfolger. Unter seiner Herrschaft

wurde Britannien erobert, Noricum und Pannonien erhielten den

Provinzstatus. Um die Versorgung Roms sicherzustellen, ließ er in Ostia

einen großen, künstlichen Seehafen für die Getreideschiffe aus Ägypten

anlegen. Von Ostia wurden dann die Nahrungsmittel tiberaufwärts nach

Rom transportiert.

In Favianis, der heutigen Stadt Mautern, war in der zweiten Hälfte des

5. Jahrhunderts eine Hungersnot ausgebrochen. Durch Lebensmittel aus

der Provinz Raetien, über Inn und Donau herangebracht, wurde diese

gemildert. Flüsse stellten in der Antike wichtige Verkehrsverbindungen

dar, da über sie verschiedenste Güter auf Schiffen oder Flößen schnell

und preiswert transportiert werden konnten. Dies galt vor allem

natürlich flussabwärts. Gegen den Strom musste getreidelt, die Boote

durch Mensch oder Tier vom Ufer aus gezogen werden. Die Donau war die

wichtigste Ost-West-Verbindung der römischen Provinz Noricum und

verband diese mit den Nachbarprovinzen Raetia und Pannonia. Da die

Donau zugleich die Grenze zum nördlichen „Barbaricum" war, wurde sie

durch einen militärischen Flottenverband, die classis Pannonica, später

classis Histricae, kontrolliert. Eine entsprechende Infrastruktur mit

Häfen, Werften etc. war erforderlich. Felsen und Untiefen stellten

ernstzunehmende Bedrohungen dar. So war der Strudengau aufgrund

„Strudel und Wirbel" erzeugender Felsenriffe einer der gefährlichsten

Donauabschnitte. Es ist davon auszugehen, dass derartige Stellen

zumindest bei Niedrigwasser umgangen wurden. Bei der Regulierung von

dieser Passage Mitte des 19. Jahrhunderts kamen sowohl urgeschichtliche

als auch römische Funde zu Tage, die vielleicht auf Unfälle und/oder

Opfergaben für eine glückliche Durchquerung hinweisen.

Bei der Zillen-Überfuhr zwischen Schwalleck am oberösterreichischen und

Wiesen am niederösterreichischen Ufer war das Schild mit den gekreuzten

Rudern das offizielle Zeichen für das Vorliegen der behördlichen

Zulassung.

Am gegenüberliegenden Ufer in Wiesen befand sich ein gleichartiges

Schild, das alle 4 Wochen (am Sonntag um 0:00 Uhr) alternierend bei

verschiedenen Nachbarhäusern ausgehängt wurde, weil in Wiesen die

Überfuhr-Zulassung auf vier Familien aufgeteilt war. Das Schild musste

erkennbar machen, wer der jeweils diensthabende Überführer war. Sollte

man den zuständigen Überführer nicht angetroffen haben, so war es noch

bis etwa 1955 üblich, durch lautes Zurufen über die Donau („Überfuhr")

auf sich aufmerksam zu machen und sich abholen zu lassen.

Entstehung der Donau: Die

Heraushebung der sogenannten Böhmischen Masse begann vor rund 18

Millionen Jahren. Vor 3 Millionen Jahren fand die Donau ihr jetziges

Bett. Während des Eiszeitalters hob sich die Böhmische Masse wiederum

und gleichzeitig konnte sich die Donau stark eintiefen. Die Donau in

Oberösterreich ist das Herzstück der Lebensader Europas.

Die Region bietet neben dem Donauradweg den Donausteig für Wanderer,

auf dem der außergewöhnliche Naturraum erlebt werden kann. Hier findet

man Entschleunigung und erholt und inspiriert von dem sagenhaften

Kulturleben, das tief in der bewegten Geschichte des Flusses verwurzelt

ist, fahren Gäste um viele unvergessliche Eindrücke reicher nach Hause.

Wussten Sie, dass...

... die Donau 2888 Kilometer lang ist und durch 10 Staaten fließt?

... die Kilometer der Donau und ihres gesamten Flusssystems

flussaufwärts gezählt werden, was sonst unüblich ist? Offizieller

Nullpunkt der Kilometrierung ist der alte Leuchtturm von Sulina am

Schwarzen Meer.

... Sie hier bei Kilometer 2079 der Donau stehen?

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: