web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Lipizzanergestüt Piber

Piber bei Köflach, September 2023

In der sanften Hügellandschaft der Weststeiermark liegt der malerische Ort Piber, seit 1920 Geburtsort der berühmten Lipizzanerhengste der Spanischen Hofreitschule. In Piber versteht man schnell, warum die Lipizzaner Lieblinge der Habsburger waren: Sie sind überaus intelligent, lebhaft und menschenbezogen. Als nationales immaterielles Kulturerbe der UNESCO sichert das Lipizzanergestüt Piber zudem das jahrhundertealte Wissen rund um Zucht und Aufzucht der Lipizzaner. Jährlich kommen ca. 40 Fohlen zur Welt und verbringen ihre Kindheits- und Jugendtage im Lipizzanergestüt, auf seinen Außenhöfen sowie auf den umliegenden Almen zur Sommerfrische.

Besucher:innen erstreckt sich mit Stallungen, Koppeln, dem idyllischen

Schloss, dem Museum mit interaktiven Stationen zu Zucht und Aufzucht

der Lipizzaner in Piber, der Wagenremise mit den historischen Kutschen,

dem Café-Restaurant und der Veranstaltungs-Arena ein herrliches

Ausflugsziel. Erleben Sie die weltberühmten Lipizzaner hautnah bei

geführten Gestütsbesichtigungen, Kutschenfahrten, Almführungen oder bei

einer der Veranstaltungen in der großen Arena mit Vorführungen der

Reit- und Fahrabteilung des Lipizzanergestüts Piber.

Das Barockschloss Piber wurde

im Zeitraum von 1696 - 1728 von den Benediktinern als Abtei (Gutshof

des Stiftes St. Lambrecht) erbaut. Es hat einen quadratischen

Grundriss. Der dreigeschossige Arkadenhof folgt dem Stil des Domanico

Sciassia. 1798 wurde es unter militärische Verwaltung gestellt. Über

dem Hauptportal des Schlosses befindet sich eine lateinische Inschrift,

welche übersetzt bedeutet: Dieses Gebäude erbaute FRANCISCUS, ANTONIUS

ließ es vergrößern und vervollkommnen - KILIAN schmückte das Gebäude

aus. Die Vornamen bezeichnen die Namen der damaligen St. Lambrechter

Äbte, die in Piber Pfarrherren waren. Das Schloss beherbergt die

Verwaltung des Gestüts, Veranstaltungs-und Seminarräume und Wohnungen.

Das Schloss befindet sich in der Ortschaft Piber, etwa 2 Kilometer

nordöstlich der Stadtgemeinde Köflach, neben der Pfarrkirche Piber. Es

befindet sich dort auf einem niedrigen Hügel mit relativ steilen

Hängen, die teilweise künstlich abgeböscht wurden.

Die Ursprünge des Schlosses gehen bis auf das frühe 11. Jahrhundert

zurück. Seit 1952 befindet sich im Schloss die Verwaltung des

Bundesgestüts Piber. Außerdem dient das Schloss heute als kultureller

Ausstellungsraum sowie als Veranstaltungsort für Konzerte.

Beim Schloss handelt es sich um einen dreigeschoßigen barocken Bau mit

vier regelmäßigen Gebäudeflügeln sowie einem annähernd quadratischen

Grundriss. Die vier Flügel umgeben einen großen Arkadenhof mit über

alle Geschoße reichenden Pfeilerarkaden und weisen dreiachsige

Eckrisalite auf. Die Fassade wird durch gemalte Pilaster gegliedert,

welche über alle Geschoße reichen. Die Fenster haben gemalte

Umrandungen. Die einzelnen Geschoße werden durch Zierfelder unterhalb

der Fenster voneinander getrennt. Das Gebäude kann durch ein auf das

Jahr 1726 datiertes Haupttor im Westen oder durch ein auf das Jahr 1728

datiertes Seitenportal betreten werden. Ein über dem Haupttor

angebrachtes Chronogramm verweist auf die Fertigstellung des Neubaus im

Jahr 1728 sowie auf die Lambrechter Äbte Franz von Kaltenhausen und

Anton Stroz als Bauherren.

Das Exterieur - oder das

äußerliche Erscheinungsbild des Lipizzaners

Der Typ des Lipizzaners wirkt elegant, mittelgroß und kompakt.

Charakteristisch für den Lipizzaner ist der ausdrucksvolle und lang

gestreckte Kopf mit dem mehr oder minder stark geramsten Profil, den

großen, lebhaften und klugen Augen und kurzen, gut angesetzten Ohren.

Der markante Ramskopf ist auf den altspanischen Einfluss zurückzuführen.

Die Ganaschen sind stark ausgeprägt, der Hals ist ziemlich hoch

aufgesetzt, stark, nicht sehr lang und nicht selten mit deutlichem

Unterhals.

Wie der Hals sind auch die Beine kurz und kräftig gebaut.

Der Körper ist gedrungen, die Brust breit, die Schulter oft ein wenig

steil, mit wenig ausgeprägtem Widerrist.

Die kleinen, schmalen Hufe sind von harter Hornbeschaffenheit.

Die Bewegungen wirken graziös und sind durch einen federnden Gang

ausgezeichnet.

Bei Gestütspferden ist die Schimmelfarbe dominierend, sie ist mit etwa

10 Jahren ausgefärbt, oft mit Krötenmaul und gelegentlich nackten

Ringen um die Augen.

Die Widerristhöhe variiert im Idealfall um 153 bis 158 cm Stockmaß.

SICHERES AUFSCHIRREN

Geschirr und Leine beim linken und rechten Pferd passend vorbereiten

und dem Pferd ein Halfter anlegen.

Brustblatt oder Kumt über den Kopf heben und den Kammdeckel von der

mähnenfreien Seite auf den Rücken drehen. Den Kammdeckel mit

Schweifriemen nach hinten ziehen und Schweifriemen vorsichtig über die

Schweifrübe ziehen. Den Kammdeckel in die richtige Lage heben, großen

und kleinen Bauchgurt schließen (nicht zu fest). Erst Innenstrang, dann

Außenstrang unter den Schweifriemen über den Rücken legen. Halfter

abnehmen, Fahrzaum anlegen, Kehl- und Nasenriemen schließen, Kinnkette

ausgedreht einhängen. Leinen beim rechten Pferd rechts und beim linken

Pferd links stehend von hinten nach vorne einziehen. Außenleine durch

Schlüsselring und Leinenauge führen und im Gebiss einschnallen,

Innenleine nur durch Schlüsselring führen und im Kehlriemen von hinten

nach vorne einhängen. Das Handstück der Leine mit einer Schlaufe von

hinten nach vorne durch den Schlüsselring am Kammdeckel schieben und

mit einer Sicherheitsschlaufe befestigen. Pferde am Backenstück führen

und in die betriebsbereite Kutsche einspannen.

Die Pfarrkirche Piber ist eine

der urkundlich am frühesten nachweisbaren Pfarrkirchen der Steiermark

(seit 1060 Pfarrrecht, erbaut als typische „romanische Landkirche" Ende

12./Anfang 13. Jh.). Piber war „Mutterpfarre" der gesamten

weststeirischen Umgebung und bis 1760 Verwaltungsmittelpunkt des

Klosters St. Lambrecht, d.h. Jahrhunderte lang geistiges und

kulturelles Zentrum. Diese römisch-katholische Kirche ist dem Hl.

Apostel Andreas geweiht. Besonderheiten bilden der mächtige romanische

Wehrturm mit barocker Zwiebelhaube sowie die romanische Apsis mit einem

typischen Zahnschnittfries. Zahlreiche Römersteine, sowohl außen wie

auch im Inneren des bedeutenden Sakralbaues sichtbar, zeugen von früher

Besiedlung.

Die Kirche ist eine typische romanische Landkirche und wird von einer

ursprünglich wehrhaften Kirchhofmauer umgeben. Der mächtige, romanische

Kirchturm befindet sich über dem Chorquadrat, und hat einen barocken

Zwiebelhelm mit Laterne. Er hat gekuppelte, rundbogige Schallfenster

und drei Glocken, von denen eine im Jahr 1528 gegossen wurde. Die

Außenseite der niedrigen, halbkreisförmigen Apsis ist mit einem Bogen-

und einem Zahnschnittfries versehen. An der Apsis ist ein Grabstein mit

der Darstellung eines in Rüstung knienden Herren von Kainach aus dem

Ende des 16. Jahrhunderts eingemauert. An der Außenseite der gotischen

Sakristei befinden sich Strebepfeiler. Bei der Kreuzkapelle befindet

sich ein überlebensgroßes Kruzifix aus dem zweiten Viertel des 18.

Jahrhunderts.

Der Hochaltar füllt die gesamte Apsis aus. Er wurde in der Zeit um 1710

bis 1720 aufgestellt. Das in das Jahr 1627 datierte und mit I. S.

fecit. signierte Altarblatt zeigt den heiligen Andreas sowie das Wappen

des Lambrechter Abtes Johann Heinrich Stattfeld. Der rechte

Seitenaltar, ein Anna-Altar mit Statuen von Balthasar Prandstätter

wurde um 1752 aufgestellt. Der linke Seitenaltar stammt ungefähr aus

derselben Zeit wie der Anna-Altar. Der Kreuzaltar wurde zu Beginn des

18. Jahrhunderts und das Tabernakel um 1730 errichtet. Die mit Reliefs

versehene Kanzel wurde um 1752 von Johann Piringer gefertigt. Der

Taufstein stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die Orgel wurde 2002 von dem

Orgelbauer Walter Vonbank aufgestellt. Sie besitzt 20 Register auf zwei

Manualen und Pedal.

Das romanische, fünfjochige Kirchenschiff wird von einem

Netzrippengewölbe überspannt, welches auf abgefasten, barockisierten

Wandpfeilern ruht. An das Langhaus schließt das Chorquadrat mit

niedrigen Rundbögen aus Quadersteinen mit Kämpferprofilen. An der

nördlichen Mauer des Chorquadrates befinden sich die Reste eines

verstäbten, spätgotischen Portals mit gedrehten Basen. An das

Chorquadrat schließt die niedrige Halbkreisapsis, welche fast gleich

breit wie der Kirchturm ist. Unter der Apsis befindet sich eine kleine,

achteckige Krypta. Nördlich an das Chorquadrat ist eine einjochige,

gotische, ehemalige Kapelle angebaut, welche heute als Sakristei

genutzt wird. Diese hat einen Fünfachtelschluss und wird von einem auf

Halbkreisdiensten sitzenden Kreuzrippengewölbe überwölbt. Eine

zweijochigeTaufkapelle mit einem Kreuzgratgewölbe schließt nördlich an

das Langhaus an. An der südlichen Langhausmauer befindet sich der Anbau

einer rechteckigen Kreuzkapelle mit Kreuzrippengewölbe und

Eierstab-Stuckleisten aus dem 17. Jahrhundert. Im westlichen Teil des

Langhauses befindet sich die dreiachsige, von einem Kreuzgratgewölbe

unterwölbte Empore. Der Zugang zur Kirche erfolgt im Westen durch ein

einmal gestuftes, romanisches Rundbogenportal mit zwei

Knospenkapitellen. Alle Fenster im Kirchenschiff sind barockisiert, mit

der Ausnahme eines romanischen Fensters an der Südseite. Die

Rundbogenfenster in der Apsis weisen leichte, heute teilweise

vermauerte Ansätze zum Spitzbogen auf.

Am Fronbogen stehen zwei aus dem zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts

stammende Statuen der Heiligen Bernhard und Benedikt. In den

Fensterlaibungen der Sakristei zur Chorschräge findet man Fresken aus

dem Anfang des 15. Jahrhunderts. In der Kirche befinden sich einige

Bilder, so etwa eine Darstellung der Anbetung der Könige aus dem ersten

Drittel des 17. Jahrhunderts, ein Bildnis der heiligen Anna mit Maria

und Joachim aus der Mitte des 17. Jahrhunderts so wie zwei ebenfalls

aus dem 17. Jahrhundert stammende Apostelbilder und ein gleichzeitiges

Bild des heiligen Joseph. Die ovalen Passionsbilder stammen aus dem

dritten Viertel des 18. Jahrhunderts, die Kreuzwegbilder aus der Zeit

um 1800. Ein gläserner Hängeleuchter wurde in der Mitte des 19.

Jahrhunderts gefertigt. In der Sakristei stehen ein Paramentenschrank

aus dem Jahr 1631 sowie ein in das Jahr 1725 datierter, eingelegter

Sakristeischrank mit geschnitzter Bekrönung. Über das gesamte

Kirchengebäude verteilt findet man einige figürliche Römersteine.

Die Kirche wird erstmals 1066 als Pfarre erwähnt. 1103 wurde sie dem

Stift St. Lambrecht geschenkt, in dessen Besitz sie sich mit

Unterbrechungen bis in das Jahr 1786 befand. Die heutige Kirche wurde

zu Beginn des 13. Jahrhunderts errichtet und in der Zeit der Spätgotik

sowie um 1629 bis 1631 umgebaut. Um 1400 wurde eine Kapelle angebaut.

Im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts wurde die romanische Flachdecke

des Kirchenschiffes durch ein spätgotisches Netzrippengewölbe ersetzt.

1955 fand eine Außen-, 1960 eine Innenrestaurierung statt.[2] Im Jahr

2002 wurde die alte Orgel durch eine neue Orgel von Walter Vonbank mit

12 Registern ersetzt.

Die römisch-katholische Pfarrkirche St. Andreas der Pfarre Piber steht

in dem zur Stadtgemeinde Köflach gehörenden Ort Piber in der

Steiermark. Sie ist eine typische, romanische, teilweise gotisierte

Landkirche. Ihre Geschichte geht bis in die Mitte des 11. Jahrhunderts

zurück. Sie ist die Mutterpfarre der nördlichen Weststeiermark.

MUSEUM/SCHÜTTKASTEN - VERTEIDIGUNGSANLAGE & GETREIDELAGER

Dieser altertümliche Zweckbau - der sogenannte Schüttkasten - ist eine

Befestigungsanlage, die in der Zeit der Türkenbelagerung um 1490 erbaut

wurde. Er diente zur Verteidigung und als Getreidelager. In früheren

Zeiten galt ein Schüttkasten, oder auch Schüttboden genannt, als

Schatzkammer der Region, in der Weizen, Hafer, und Roggen gelagert

wurden. Heute steht der im Jahre 2002 renovierte Schüttkasten unter

Denkmalschutz und beherbergt das Gestütsmuseum.

Die Führung des Pferdes

Der Zaum oder das Zaumzeug dient zur Führung der Pferde und besteht aus

Riemen für den Kopf und aus den Zügeln. Die Kopfteile können mit einem

Mundstück verbunden sein, werden an den Riemen befestigt und durch das

Maul geführt. Diese Teile nennt man Trensen und Kandare. Bereits im 4.

Jahrtausend v. Chr. wurde Zaumzeug fürs Reiten in den weiten Steppen

nördlich des Schwarzen Meeres verwendet. Die bisher ältesten Teile von

Zaumzeug in Mitteleuropa sind Trensen aus Hirschgeweih, Knochen oder

Bronze und stammen aus der Bronzezeit um 2000 v. Chr. Ob die Pferde als

Reittiere oder als Zugtiere dienten ist nicht klar.

Die Winterreitschule in Wien

Am 20. September 1565 wurden 100 Gulden verwendet zum Bau des

„Thumblplatz im Garten an der Purgkhalhie": eine offene Reit- und

Turnierbahn am heutigen Josefsplatz, die leider keinen Schutz vor

schlechter Witterung bot. Der Grundstein für die Stallburg in Wien war

gelegt. Die Burg wurde als Residenz für Ferdinand I. nach spanischen

Plänen gebaut, aber nie benutzt. Bis 1569 wurde sie daher zu Stallungen

umgebaut; bis heute das Heim der Leibpferde der Habsburger. Der

Baumeister Johann Bernhard Fischer von Erlach entwarf die

lichtdurchflutete Winterreitschule in Wien. Kaiser Karl VI., Vater

Maria Theresias, ließ von 1729-1735 den weltweit schönsten Reitsaal

bauen.

Bei Betreten der Reitbahn in der Winterreitschule ziehen die Bereiter

ihren Hut, den Zweispitz, nicht vor dem Publikum, sondern vor dem

Bildnis Kaiser Karls VI, das in der Kaiserloge hängt, als Dank für den

Bau der Winterreitschule in Wien.

Die Steppenkrieger

Seit fast einem halben Jahrtausend wird an der Hofreitschule mit den

Lipizzanern eine militärisch begründete Reitkunst gepflegt. Bereits

Jahrtausende davor hat die Kunst des Reitens zahlreichen Völkern aus

den weiten Steppen Eurasiens immer wieder zu Siegen und Eroberungen

verholfen und zu politischen und sozialen Umwälzungen in Europa

geführt. Die Skythen, Hunnen, Awaren, Magyaren und Mongolen haben vor

dem Beginn der Tradition in Österreich vorgelebt, wie die profunde

Ausbildung von Pferden und der enge Zusammenhalt zwischen Tier und

Reiter eine erfolgreiche Kriegsführung ermöglichen.

Die Skythen - Krieger aus dem Osten

Vor 2700 Jahren tauchten rund um das Schwarze Meer plötzlich Skythen

auf. Zahlreiche Funde belegen ihre vom Reiten bestimmte Kultur. Sie

ritten ohne Steigbügel und nur mit leichten Sätteln oder Satteldecken.

Die skythischen Reiter waren gefürchtete Bogenschützen. Mit ihren

jederzeit griffbereiten kleinen Reflexbögen konnten sie ihre Pfeile

auch im Reiten abschießen. Am Gürtel links trugen sie einen Köcher, den

„Goryt", überzogen mit üppigen goldenen Beschlägen. Bei der Pflege

ihrer Pferde ließen sie sich durch nichts stören. Es wird in Quellen

berichtet, dass ein skythischer König. während er in Ruhe sein Pferd

bürstete, einen hohen Gast empfing. Die Skythen bestatteten ihre Toten

in ihrer Tracht und Schmuck zusammen mit ihren Pferden und dem reichen

Pferdegeschirr. Die skythischen Pferde begleiteten ihren Reiter bis ins

Jenseits.

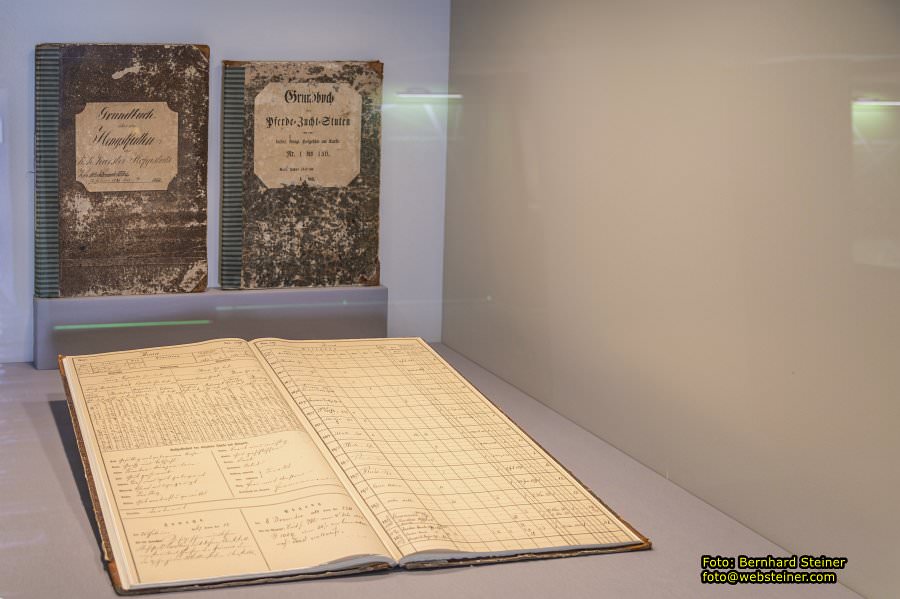

Die Zuchtbücher in Piber

In Piber wird nach den klassischen Richtlinien des barocken

Lipizzanertyps gezüchtet, in der direkten Nachfolge der alten

kaiserlichen Herde. Die Dokumentation der Abstammung hat in der

Pferdezucht große Bedeutung, und wird in Zuchtbüchern dokumentiert, die

bis heute von Hand geführt werden und im Archiv in Piber aufbewahrt

sind. Eine erfolgreiche Zucht gelingt aber nur mit sorgfältig

ausgesuchten Stutenfamilien. Durch die konsequente Zucht konnten die

Lipizzaner als eigene Rasse über so lange Zeit erhalten werden.

Pferde und Kutschen

Das Geschirr oder Schirrung dient der Anspannung von Tieren vor einem

Wagen oder einem anderen fahrbaren Gerät. Das Joch gilt als die älteste

Anspannung und ist seit 5500 Jahren im Nahen Osten und in Europa durch

archäologische Funde nachgewiesen. In Mitteleuropa werden heute fast

nur noch Pferde als Zugtiere eingesetzt und zwar meist mit dem

Kumtgeschirr oder dem Brustblattgeschirr. In Piber werden die

Lipizzaner im Reiten und Fahren ausgebildet und präsentieren ihre

Fähigkeiten bei besonderen Vorführungen. Piber beherbergt auch eine

eigene Fahrschule, bei der die Kunst des Gespannfahrens von

Interessierten erlernt werden kann. In der Geschirrkammer im Schloss

Piber sind historische Geschirre, Zaumzeuge und Sättel ausgestellt,

welche bis heute, wie auch die historischen Wagen, erhalten und

eingesetzt werden.

Imperialwagen des Wiener Hofes mit einer berittenen Kutsche. Die

Prunkgeschirre der Pferde stammen aus dem 18. Jahrhundert, die Lakaien

und die Reiter tragen die schwarz-gelbe Spanische Livree aus Samt der

höchstrangigen Bediensteten des Oberststallmeisters. Sie wurde nur bei

außerordentlich feierlichen Anlässen getragen.

Imperialwagen mit Achterzug vor dem Wiener Stephansdom, Johann Erdmann

Prestel um/nach 1851

Die Ausstattung der Bereiter

Die Empire-Uniform der Bereiter ist seit 200 Jahren fast unverändert.

Der Bereiter trägt einen kaffeebraunen hochgeschlossenen Reitfrack mit

versteckter Zuckertasche, eine weiße Hirschlederhose, Stulpstiefel,

Schwanenhalssporen, einen Zweispitz am Kopf, und weiße Handschuhe aus

Rehleder. Oberbereiter und Bereiter haben als Rangabzeichen eine breite

Goldborte, Bereiter-Anwärter haben nur eine schmale Goldborte am

Zweispitz. Der Oberbereiter hat drei Goldbordüren, der Bereiter zwei

und der Bereiter-Anwärter nur eine an seiner Schabracke. Die Bereiter

in Wien verwenden eine traditionelle Birkengerte. Verwendet wird nur

der Stamm einer 6 bis 8 Jahre alten Birke. Vor der Verwendung wird die

Gerte einen Tag ins Wasser gelegt. Sie wird jedes Jahr im Jänner von

den Bereitern selbst geschnitten.

Gebisse für Wagenpferde, Spanische Hofreitschule Gestüt Piber

Das Gestüt Piber ist die Wiege der weltberühmten Lipizzanerhengste der

Spanischen Hofreitschule in Wien. Die weißen Stars können bei geführten

Gestütsbesichtigungen, Kutschenfahrten, Galaveranstaltungen sowie bei

der Sommerfrische auf der Alm in all ihren Facetten erlebt werden.

Die Lipizzaner Zucht in Piber

Das Lipizzanergestüt Piber ist weltweit das einzige Gestüt, in dem

Nachkommen aller noch existierender klassischen Lipizzaner

Stutenfamilien und Hengstlinien gezogen werden. Die für die Zucht

ausgesuchten Hengste sind die Besten der Spanischen Hofreitschule. Sie

kommen, nach einer intensiven Ausbildung, für eine Saison zurück in das

Gestüt nach Piber, um ihre hervorragenden Eigenschaften an ihre

Nachkommen weiterzugeben. Von Jänner bis Juni werden die dunkel

gefärbten Fohlen geboren. Sie bleiben mit ihrer Mutter zwei Wochen fern

von der Herde und werden dann vorsichtig wieder in die Herde

eingegliedert. Das Fohlen darf jederzeit bei der Mutterstute trinken.

Historische Zucht- und Ausbildungsstätte für die berühmten Lipizzaner

der Spanischen Hofreitschule.

GESTÜTSEINGANG - HEIMAT DER ÖSTERREICHISCHEN LIPIZZANER

Nach Auflösung des Hofgestüts Lipica (im heutigen Slowenien fand die in

Österreich verbliebene Lipizzanerherde 1920 hier ihre neue Heimat Alle

Schulhengste der Spanischen Hofreitschule in Wien stammen aus dem

Lipizzanergestüt Piber. Hierher kehren sie auch nach der Ende ihrer

erfolgreichen Laufbahn für einen geruhsamen „Ruheabend" zurück.

Piber - der Beginn

Der römisch-deutsche Kaiser Otto III. schenkte im Jahr 1000 etwa 520

km² Land um Piber dem Markgrafen Adalbero von Eppenstein, der mit der

Neubesiedlung des Landes begann. Bereits 1020 entstand in Piber ein

befestigter Hof gemeinsam mit der romanischen Kirche St. Andreas. Den

Hof und das umliegende Land in Piber schenkte Herzog Heinrich III. von

Kärnten dem 1103 gegründeten Stift St. Lambrecht. Das Schloss wurde

1696-1728 als Residenz für die Äbte und Mönche des Stifts erbaut. Über

3000 Menschen in 405 zinsbaren Häusern, und 3663 Schafe gehörten im

Jahre 1792 zur Herrschaft.

Die jungen Lipizzaner

Die ersten vier Monate seines Lebens ist die kräftigende Stutenmilch

die wichtigste Ernährung für das Fohlen. Ab der ersten Woche knabbert

das Fohlen am Heu und kostet ab der zweiten bereits den frischen Hafer.

Nach ca. 6 Monaten wird das Fohlen von der Mutter abgespänt und wächst

bis zum Alter von einem Jahr mit den anderen gleichaltrigen Fohlen

beiderlei Geschlechts in der Herde am Aufzuchtshof für Fohlen in Kampl

auf. Bevor die jungen Pferde geschlechtsreif sind, werden sie getrennt

und auf gestütseigene Höfe in der Umgebung aufgeteilt. Die Hengste

verbringen ihre Jugend am Außenhof Wilhelm, die Jungstuten auf dem

Reinthalerhof.

Piber und die Lipizzaner

Im Ersten Weltkrieg wurde ein Teil der Lipizzanerherde vom

habsburgischen Lipizza nach Laxenburg verlegt. Piber wurde nach dem

Krieg 1920 als geeigneter Ersatz für das jetzt zu Italien gehörige

Gestüt Lipizza gesehen. Die lange Tradition der Pferdezucht, das Klima

und die Natur, wie die weiten Almen in der nahen Umgebung, schienen für

die Lipizzanerzucht in Österreich optimal. Mehrere Umsiedlungen führten

die Lipizzaner und ihre Betreuer durch die stürmische Zeit des Zweiten

Weltkrieges. Nach langwierigen Verhandlungen konnte 1952 ein Teil der

Pferde nach Piber zurückgeholt werden. Heute kommen die weißen Hengste

in Wien ausschließlich aus dem Gestüt in Piber.

Die Hohe Schule der Reitkunst

Vom 15. bis zum 16. Jahrhundert wurde die Hohe Schule der Reitkunst an

den Fürstenhöfen Europas beliebt. Ritterliche Ideale und die Tradition

des Zeremoniellen kamen der Schulreiterei sehr entgegen. Dies traf

besonders auf den Kaiserhof in Wien zu. Das Pferd bekam eine neue

Bedeutung. Neben seiner Wichtigkeit im Einsatz im Krieg wird das Pferd

zum Prestigeobjekt für den Adel. Reitunterricht und Ausbildung in der

Pferdedressur werden Teil der adeligen Erziehungsaufgaben. In der

Ausbildungsstufe der Hohen Schule bringt der Reiter sein Pferd zur

Perfektion. Der Hengst lernt Piaffe, Passage, Galopppirouetten und

Galoppwechsel von Sprung zu Sprung. Begabte Hengste lernen die

Schulsprünge Levade, Kapriole und Courbette.

Der Wagenschimmel

Auf den fürstlichen Höfen kamen Wagenfahrten in Mode. Ausflüge in die

Parkanlagen wurden zum beliebten Zeitvertreib. Die damals schweren und

schwerfälligen Stadtfahrzeuge wichen wendigen, gefederten Kutschen mit

aufklappbarem Verdeck, selber kutschieren wurde zum Sport. Dafür

brauchte es aber auch das geeignete Pferd. In Lipizza wurden nicht nur

die Reitpferde für den Hof, sondern auch repräsentative Wagenschimmel

gezüchtet. Der österreichische Kaiserhof bevorzugte Pferdegespanne mit

gleichartigen Haarfarben.

Ein Damenkarussel in Wien

Anlässlich der Wiedereroberung Prags richtete Maria Theresia am 2.

Januar 1743 in der Winterreitschule der Hofburg ein Fest aus. Dabei

wurde ein „Damenkarussell" ausgetragen: Die Herrscherin führte die

erste Quadrille von Reiterinnen an. Die Wagen wurden von Kavalieren

gelenkt. Nach dem Fest fuhr Maria Theresia mit ihren Hofdamen in den

Karussell-Wagen rund um den Michaelerplatz. Die Wiener Bevölkerung

bestaunte die Festgesellschaft. Im Rahmen des Wiener Kongresses wurde

ein aufwendig geplantes und ausgestattetes Karussell in der

Hofreitschule veranstaltet. Es fanden ritterliche

Geschicklichkeitsspiele und ein Scheingefecht statt.

Karusselle, im Mittelalter bei ritterlichen Turnierveranstaltungen

abgehalten, wurden in der Barockzeit sehr beliebt. Sie waren ein Teil

der Pferdeballette, die vor allem zu Hochzeiten aufgeführt wurden. Beim

„Damenkarussell" Maria Theresias, der Tochter von Kaiser Karl VI,

tanzten die Herrscherin und ihre Hofdamen mit Pferd und Wagen die

Quadrille und nahmen in der Winterreitschule an

Geschicklichkeitsbewerben teil.

Zeit für die Ausbildung

Mit 3,5 Jahren beginnt für die Pferde der Ernst des Lebens. Nach der

Rückkehr von der Sommerfrische auf den Almen werden sie auf ihre

Eignungen und Talente getestet. Dabei wird entschieden welche der

Hengste für eine Ausbildung übernommen werden sollen und welche Stuten

zur weiteren Zucht geeignet sind. Die Zuchtstuten aus Piber bekommen

mit sechs Jahren ihr erstes Fohlen. Jene Hengste, die nicht zur

Ausbildung kommen, werden als Repräsentationspferde ausgebildet. Sie

absolvieren eine Ausbildung im Gespann und unter dem Sattel und stellen

dabei ihren Charakter, ihre Lernfähigkeit und Leistungen unter Beweis.

Zu besonderen festlichen Anlässen in Piber führen sie ihre Reit- und

Fahrkünste vor.

Weiße und dunkle Lipizzaner

In den Hofgestüten werden ab Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem

„Kaiserschimmel" gezüchtet, eine bis heute feste Tradition. Die weiße

Farbe der Lipizzaner gilt auch als Rassestandard und ist heute zum

Markenzeichen geworden. Verantwortlich dafür ist das sogenannte

Grey-Gen, eine Mutation, welche ein sehr schnelles Ergrauen des

Pferdefells verursacht. Mit etwa sechs bis acht Jahren sind die Pferde

komplett weiß. Alle Schimmel erben diese identische Mutation von einem

einzigen gemeinsamen Vorfahren. Trotzdem gibt es bis heute auch farbige

Lipizzaner. Ein Sprichwort besagt: „So lange es mindestens einen

dunklen Lipizzaner in Wien gibt, wird es die Spanische Hofreitschule

geben".

Der Sommer auf der Alm

Die jungen Hengste und Stuten verbringen den Sommer auf den Hochalmen

in 1600 Metern Höhe. Dort üben die Jungtiere Trittsicherheit im steilen

Gelände. Sehnen, Gelenke, und Muskulatur werden trainiert und gestärkt.

Das rauhe Bergklima kräftigt die Tiere allgemein und steigert ihre

Widerstandskraft. Nach drei Monaten Sommerfrische auf der Stubalm,

werden die jungen Pferde wieder nach Piber geholt. Die feierliche

Rückkehr startet früh am Morgen. Bei der ersten Station werden die

Tiere festlich geschmückt und vor der Wallfahrtskirche Maria Lankowitz

bzw. Kainach gesegnet für den weiteren Abstieg ins Tal. Dort werden sie

mit einem Fest von begeisterten Lipizzanerfreunden empfangen, bevor sie

in ihre Stallungen zurückgeführt werden.

FOHLENSTATION - DER

GEBURTENBEREICH

Im Geburtenbereich können die werdenden Pferde-Mütter Tag und Nacht

betreut werden. Die Stute trägt ihr Fohlen 333 Tage. Bereits einige

Minuten nach der Geburt steht das Fohlen auf eigenen Beinen.

Mutterstute und Fohlen bleiben bis zu zwei Wochen nach der Geburt in

diesem geschützten Bereich. Bereits in den ersten Lebenstagen

unternimmt das junge Fohlen kleine Ausflüge an der Seite seiner Mutter.

In der ersten Lebenswoche werden die züchterischen Daten des Fohlens

erhoben und dokumentiert. Besondere Abzeichen an Kopf und Beinen, sowie

der Körperbau und die Vitalität werden beschrieben.

LAUFSTALL - MUTTERSTUTEN MIT

IHREN FOHLEN

Hier befinden sich die Mutterstuten mit ihren Fohlen. Sie stehen auf

einem weichen Strohbett. Wenn man die Stutenherde genau betrachtet,

sind Unterschiede in der Färbung des Fells zu erkennen. Einige Monate

nach der Geburt beginnt beim Fohlen der erste Haarwechsel und somit die

erste Verfärbung. In der Lipizzanerzucht gibt es reinweiße

Milchschimmel, Fliegenschimmel (schwarze Punktierung), Forellenschimmel

(braune Punktierung) und Mischschimmel. Sechs Monate bleibt das Fohlen

bei der Mutter. Dann wird es von ihr getrennt („abgespänt") und

übersiedelt gemeinsam mit der gesamten Fohlenherde auf den Aufzuchthof.

UNESCO Kulturerbe

Seit einem Jahrhundert wird im Gestüt in Piber das vierhundertjährige

Wissen um die Zucht der Lipizzaner von einer Generation an die nächste

nur mündlich weitergegeben und in Zuchtbüchern, die bis heute händisch

geführt werden, dokumentiert. Das Herz der Lipizzanerzucht in Piber

sind die Mutterstuten. Jährlich werden in Piber rund 40 Fohlen geboren

und zwar nicht in ihrem berühmten Weiß, sondern in Schwarz, in Grau

oder in Braun.

UNESCO Kulturerbe der Menschheit

Das Wissen um die klassische Reitkunst und ihre traditionelle

Darstellung als Hohe Schule wird bis heute an der Spanischen

Hofreitschule in Wien von einer Bereitergeneration an die nächste nur

mündlich weitergegeben; in nationalen wie internationalen

Reitvorführungen der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei lernen die

jungen Eleven und Bereiteranwärter die Kunst nicht nur von ihren

älteren Kollegen, sondern auch von den Schulhengsten selbst.

Das Lipizzanergestüt Piber beherbergt die Lipizzanerfohlen bis zu ihrem

sechsten Lebensmonat.

Dann werden sie von ihren Müttern abgespänt und verbringen die nächsten

sechs Monate am Außenhof Kampl - unserem „Kindergarten". Da Pferde mit

einem Jahr geschlechtsreif werden, gehen die Stuten und Hengste von da

an ihre eigenen Wege.

HENGSTSTALL - DIE JUNGEN HENGSTE

Die am besten geeigneten Junghengste übersiedeln im Alter von knapp 4

Jahren zur Ausbildung auf den Heldenberg (Niederösterreich). Dort

werden sie nach den Regeln der Klassischen Reitkunst ausgebildet. Im

Alter von ca. 10 Jahren haben die Hengste ihre Ausbildung

abgeschlossen. Während der Ausbildung stellen sie ihren Charakter sowie

ihre Lern- und Leistungsbereitschaft unter Beweis. Meist kommen sie

auch für eine Decksaison nach Piber, um ihr edles Erbgut an ihre

Nachkommen weiterzugeben. Im Alter zwischen 20 und 25 Jahren treten die

Schulhengste aus der Spanischen Hofreitschule in Wien ihren

wohlverdienten Ruhestand an und kehren an ihre Geburtsstätte, in das

Lipizzanergestüt Piber, zurück. Die Hengste führen einen Doppelnamen,

der von ihrer Abstammung abgeleitet wird. Er setzt sich aus dem Namen

der Stammlinie des Vaters und dem Namen der Mutter zusammen. Gezüchtet

wird nach sechs klassischen Hengststammbäumen.

Am Kopf links (der „Ganasche") ist das „L" zu sehen. Dieses Zeichen

wird im Gestüt als Reinrassigkeitsbrand vergeben und geht historisch

auf Kaiser Leopold I. zurück, der alle Pferde mit seinem

Anfangsbuchstaben versehen ließ. In der linken Sattellage berindet sich

der Abstammungsbrand, in der rechten der Fohlenbrand.

WAGENREMISE - HISTORISCHE

KUTSCHEN UND SCHLITTEN

Die historischen Kutschen und Schlitten, die sich in der Wagenremise

befinden, sind zwischen 100 und 140 Jahre alt und voll

funktionstüchtig. Sie werden nicht für den täglichen Fahr- und

Ausbildungsbetrieb verwendet, sondern kommen nur bei repräsentativen

Anlässen zum Einsatz. Verschiedene Bauarten machen die

unterschiedlichen Verwendungszwecke deutlich - ob es sich z. B. um

einen Herren- oder Kutschierwagen oder eine Gebrauchskutsche für

Transporte handelt. Größe und Gewicht entscheiden, ob die Kutsche ein-,

zwei- oder mehrspännig gefahren wird. Zu einer stilvollen Anspannung,

auch „Equipage" genannt, gehören neben der passenden Kutsche und dem

Geschirr auch geeignete Pferde bis hin zur richtigen Kleidung des

Kutschers und seines Beifahrers.

LANDAUER

Glaslandauer mit Lederverdeck, nach hinten abzuklappen

Verglaste Vorderfront ist unter den Kutschersitz zu klappen

Gebaut von S. Ambruster, K. u. K. Hofwagenfabrik in Wien um 1910

Vierspännig zu fahren

VICTORIA

Der mittleren Größe

War als Hofwagen in Verwendung

Gebaut um 1880

Zweispännig zu fahren

CHAR-Á-BANCS

Gebaut von Jacob Lohner & Co in Wien um 1890 (Hofwagen)

Hoher Gesellschafts- und Jagdwagen nach englischem Vorbild

Mindestens vier- oder mehrspännig zu fahren

PARKWAGEN

Gebaut von der K. u. K. Hofwagenfabrik Armbruster in Wien um 1910

Damenkutschierwagen vom Typ des Duc

Ausführung eines Korbwagens

Zweispännig zu fahren

JAGDWAGEN

Gebaut um 1880 vom Typ Sandschneider Esterhazy

War als Kutschierwagen des Kronprinzen Rudolf in Verwendung

Kaiserkrone in den Laternengläsern eingeschliffen

Zwei- und mehrspännig zu fahren

VIS-A-VIS

Gebaut um 1900

Offener viersitziger Hofwagen

Vergoldetes Doppeladlerwappen auf den Türen

Kaiserkrone in den Laternengläsern eingeschliffen

Zwei- und mehrspännig zu fahren

KLASSISCHER BUGGY

Mit breitem Radstand, dünnen Speichen und schmalem Wagenkasten

Ein äußerst leichtes Fahrzeug mit großer Spurbreite aus extrem zähen

und leichtem Hickory-Holz gefertigt.

Verdeck nach hinten aufklappbar

Leihgabe der Familie Dobretsberger

AUSBILDUNGSSTALL - ZUKÜNFTIGE ZUCHTSTUTEN

Einige ausgewählte Junghengste werden jedes Jahr zur Ausbildung auf den

Heldenberg (Niederösterreich) und an die Spanische Hofreitschule

entsandt. Die Jungstuten, welche zur Zucht vorgesehen sind, werden im

Gestüt 2 Jahre ausgebildet und einer Leistungsprüfung unterzogen, bevor

sie in die Zuchtstufenherde übernommen werden. Diese Leistungsprüfung

umfasst eine Grundausbildung im Gespannfahren und unter dem Sattel.

Lipizzaner als Skulpturen aus Hufeisen zieren die Zufahrtsstraße zum

Gestüt.

Künstler Sascha Exenberger hat Geschäftsführerin Sonja Klima einen

Wunsch erfüllt und 2020 zwei Pferde nach dem Abbild des legendären

Neapolitano Nima I. gestaltet.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: