web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Palais Niederösterreich

Tag des Denkmals, September 2023

Das alte Niederösterreichische Landhaus im ersten

Wiener Gemeindebezirk ist eines der geschichtsträchtigsten und

traditionsreichsten Gebäude des Landes Niederösterreich. Im Jahr 1513

erwarben die Stände Niederösterreichs, Vorläufer des heutigen

Niederösterreichischen Landtags, unweit der Hofburg eine Realität von

den Brüdern Liechtenstein, um hier ihre Landtage abhalten zu können. Ab

1835 erfolgte ein umfassender Umbau im klassizistischen Stil. Im

Inneren haben sich bedeutende Ausstattungen aus allen Bauphasen

erhalten.

Für Kulturinteressierte werden am Tag des Denkmals wieder spezielle

Führungen durch die Prunkräume angeboten, bei denen auch die eine oder

andere Anekdote erzählt wird. Es besteht die Möglichkeit, die

Räumlichkeiten auf eigene Faust zu erkunden.

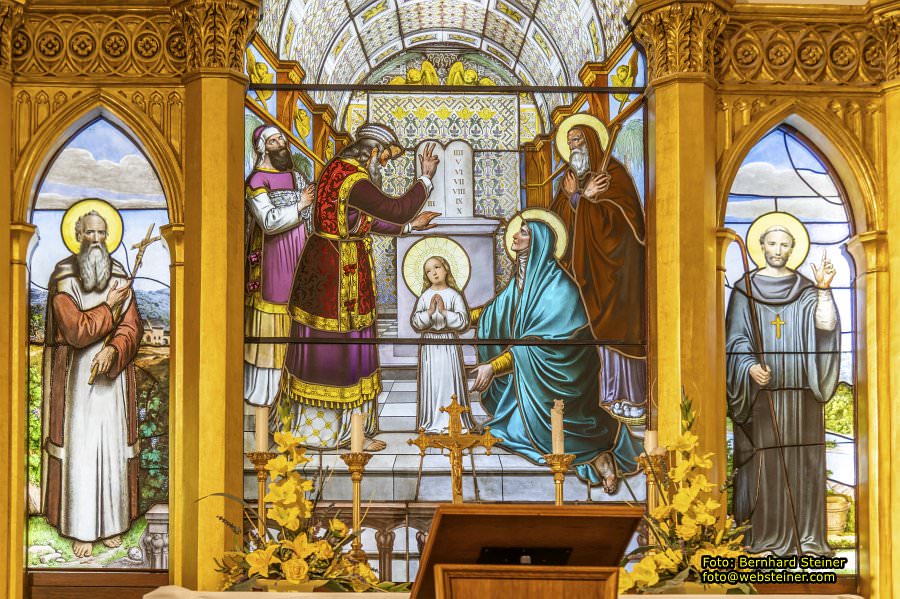

Landhauskapelle - Ursprünglich

Torhalle mit prächtigem spätgotischen Schlingrippengewölbe, errichtet

1514/15; 1845/46 im Zuge des Umbaues des Landhauses von Architekt

Ludwig Pichl zur Landhauskapelle umfunktioniert; neues Altarbild

entworfen von Ludwig Schnorr von Carolsfeld, ausgeführt vom Glasmaler

Carl Geyling.

Heute wird das Palais Niederösterreich erfolgreich als

Veranstaltungszentrum geführt. Unter der Dachmarke „Event Residenzen

Niederösterreich“, zu der das Palais Niederösterreich gehört, befinden

sich auch das historische Conference Center Laxenburg und die neu

renovierte Villa Schönthaler am Semmering.

Marschallstiege - Die

sogenannte „Marschallstiege", die allein das Hauptgeschoss erschließt,

wurde als repräsentative Feststiege vor dem Großen Sitzungssaal

1845/1846 nach Plänen von Architekt Ludwig Pichl errichtet. Sie ist

nach dem Landmarschall, dem Vorsitzenden des ständischen Landtages,

benannt und gilt als das schönste klassizistische Stiegenhaus Wiens.

Die Wappenwand an der Stirnseite der Marschallstiege zeigt das

historische und heutige Wappen Niederösterreichs sowie die Wappen jener

landesfürstlichen Städte und Märkte, die als „Vierter Stand" im Landtag

Sitz und Stimme hatten, ergänzt durch die Wappen jener Städte, in denen

sich heute Bezirkshauptmannschaften befinden.

Rittersaal -

Renaissance-Sitzungszimmer für den Ritterstand, errichtet 1573/74 von

Hans Saphoy; heutige Innenausstattung 1845/47 von Architekt Leopold

Ernst; 1725 Aufstellung des prachtvollen barocken „Justitia-Throns";

Verwendung des Saales: als Beratungszimmer des Ritterstandes, für

Gerichtssitzungen des „Landmarschallischen Gerichtes", als Sitzungs-

und Festsaal.

Justitia-Thron von 1725

Herrensaal -

Renaissance-Sitzungszimmer für den Herrenstand, errichtet 1572/73 von

Hans Saphoy; heutige Innenausstattung 1845/47 von Architekt Leopold

Ernst; Holzschnitzarbeiten an Wänden und Türen von Bildhauer Christian

Schneider; Verwendung des Saales: als Beratungszimmer des

Herrenstandes, für Ausschußsitzungen des Landtages, als Sitzungs- und

Festsaal.

Landtagssaal = Großer Saal -

Renaissance-Saal mit mächtigem Muldengewölbe, errichtet 1572 von Hans

Saphoy; 1710 barockes Deckenfresko von Antonio Beduzzi, Darstellung der

Größe des „Hauses Österreich", der Dynastie der Habsburger; Verwendung

vom 16.-20. Jh. als Sitzungssaal des NÖ Landtages, als Festsaal und

Konzertsaal.

Die Säle des Niederösterreichischen Landhauses waren ab dem 16.

Jahrhundert nicht nur Schauplatz politischer Beratungen, sondern

dienten auch der Abhaltung von höfischen und adeligen Festlichkeiten.

Der Große Sitzungssaal spielte im musikalischen Leben Wiens eine

wesentliche Rolle und steht mit Händel (Aufführung des Oratoriums

„Timotheus"), Schubert (Uraufführung von „Geist der Liebe"), Liszt

(1823 Auftritt im Alter von elf Jahren) und Beethoven in Zusammenhang.

Schon früh fanden hier musikalische Akademien und symphonische Konzerte

statt.

Prälatensaal -

Renaissance-Sitzungszimmer für den Prälatenstand, errichtet 1572 von

Hans Saphoy; heutige Innenausstattung 1845/47 von Architekt Leopold

Ernst; Die Wappen der vierzehn niederösterreichischen Stifte und

Propsteien an der Decke schuf der Maler Karl Taege; Verwendung des

Saales: als Beratungszimmer des Prälatenstandes, als Sitzungs- und

Festsaal.

Gotisches Zimmer - Ursprünglich

eine Art Vorhalle zwischen der ehemaligen Bürgerstube und dem

Prälatensaal, ausgestattet mit prächtigem spätgotischem

Sternrippengewölbe, errichtet 1515/1516; Das sogenannte

„Leopoldfenster" ist 1885 anlässlich des 400-Jahr-Jubiläums der

Heiligsprechung des Markgrafen Leopold III., des niederösterreichischen

Landespatrons, entstanden. Das Glasbild wurde von der Glasmalerfirma

Carl Geyling ausgeführt.

ZEITTAFEL ZUR GESCHICHTE DES NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDHAUSES

1513 Die oberen Stände

Niederösterreichs erwarben unweit der Hofburg ein Haus von den Brüdern

Liechtenstein, um hier ein Gebäude zu errichten, das als fester

Amtssitz für die ständische Administration und als Versammlungsort für

die ständischen Landtage dienen sollte.

1513-1533 Erste Bauphase, Im

spätgotischen Stil unter der Bauleitung der Dombaumeister Anton Pilgram

und Jörg Öchsel. Errichtung eines einstöckigen Quertraktes gegen den

Minoritenplatz mit einem großen Sitzungssaal und kurzen Flügeln

Richtung Herrengasse. Die Torhalle, jetzt Landhauskapelle, die

Pförtnerstube und das Gotische Zimmer mit ihren bedeutenden

spätgolischen Gewölben sind heute noch in ursprünglicher Form erhalten.

1562-1586 Zweite Bauphase. Im

Renaissanceslil unter der künstlerischen Leitung von Dombaumeister Hans

Saphoy. Völlige Neugestaltung des Hauptgeschosses mit dem Landtagssaal

und den Beratungssälen der Stände sowie Aufstockung des Gebäudes und

Vorziehen der Flügel bis zur Herrengasse. Heute noch original erhalten

ist die Verordnetenratsstube, der schönste Renaissance-Innenraum Wiens.

1710 Ausgestaltung des Großen

Saales (heute Landtagssaal) durch ein parockes Deckenfresko von Antonio

Beduzzi, Darstellung der Größe des „Hauses Österreich", der Dynastie

der Habsburger.

1837-1848 Dritte Bauphase.

Neukassizistischer Umbau des Landhauses unter größtmöglicher Erhaltung

der historischen Bausubstanz durch Architekt Ludwig Pichl. Verlegung

der Hauptfassade vom Minoritenplatz zur Herrengasse.

1848 Die Revolution von 1848, die auch die Ständische Volksvertretung beseitigte, nahm vom Landhaus ihren Ausgang.

1861 Der erste gewählte Landtag

von Niederösterreich, der aufgrund des „Februarpatentes" von 1861 nach

einem Zensuswahlrecht Im März desselben Jahres gewählt worden war trat

am 6. April 1861 zusammen. Brennpunkte der Tätigkeit des Landtages

waren die Schulpolitik, die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und

das Wasserbauwesen, wie die Regulierung der Donau.

1907 Die Änderung der

Landtagswahlordnung 1907 brachte eine Erhöhung der Landtagssilze aut

127 und das Wahlrecht für alle männlichen Staatsbürger über 24 Jahre.

Das Frauenwahlrecht wurde erst 1919 eingeführt.

1918 Am 21. Oktober 1918 fand

im NÖ Landhaus durch die deutschsprachigen Reichsratsabgeordneten unter

Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker die Konstituerung

der „Provisorischer Nationalversammlung des selbständigen

Deutsch-Österreichischen Staates" statt, war also hier die

Geburtsstunde der 1. Republik.

1920/1921 Mit dem Inkrafttreten

der Bundesverfassung vom 10. November 1920 wurde das bisherige Kronland

Österreich unter der Enns in Niederösterreich-Land und Wien geteilt

sowie der Landtag in zwei Kurien gegliedert. Mit dem Trennungsgesetz

vom 29. Dezember 1921 beschluss der „Gemeinsame Landtag" die Teilung in

die zwei selbständigen Bundesländer Wien und Niederösterreich, die am

1. Jänner 1922 in Kraft trat. Damit war die lange Geschichte des

gemeinsamen Landtages von Wien und Niederösterreich zu Ende.

1945 Die drei Länderkonferenzen

im September und Oktober 1945 im NÖ Landhaus führten zur

österreichweiten Anerkennung der Regierung Renner und verhinderten so

eine Teilung des Landes in Ost- und Westösterreich.

1986 In der Festsitzung vom 10.

Juli 1986 beschloss der NÖ Landtag einstimmig die Erhebung St. Pöltens

zur Landeshauptstadt von Niederösterreich.

1997 Die NÖ Landesregierung und der NÖ Landtag übersiedelten von Wien in das neu errichtete Regierungsviertel in St. Pölten.

2002-2005 Renovierung des Alten Landhauses durch die Via Dominorum Grundstückverwertungsgesellschaft m.b.H.

2005 Am 8. September 2005 wurde

im Alten Landhaus das Veranstaltungszentrum „Palais Niederösterreich"

und am 6. Oktober 2005 die Galerie für zeitgenössische Kunst „Kunstraum

Niederösterreich" eröffnet.

Im Zentrum von Wien, da, wo einst die Geschicke des Landes

Niederösterreichs gelenkt wurden, befindet sich das Palais

Niederösterreich. Über die Prunkstiege erreichen Sie die 4 historischen

Prunkräume im Obergeschoss. Im Erdgeschoss befindet sich der

herrschaftliche Innenhof, die kleine Kapelle, sowie ein Seminarraum.

Insgesamt gibt es viel Raum für stilvolle Events — für bis zu 680

Personen drinnen und 980 Personen draussen. Internationale Kongresse,

Galadinner, Seminare, Produktpräsentationen, Pressekonferenzen,

Weihnachtsfeiern sowie private Feste finden im Palais Niederösterreich

eine prunkvolle Umgebung.

Die Erbhuldigung für Ferdinand I. (14. Juni 1835) war das letzte Fest

im traditionellen Rahmen ständischen Prunks. Die Revolutionsereignisse

1848 nahmen im Niederösterreichischen Landhaus ihren Ausgang: Am 13.

März 1848 berieten die Stände hier über drei Adressen, im Hof des

Landhauses wurde eine Rede von Lajos Kossuth verlesen, in der er eine

parlamentarische Verfassung forderte. In den Hof des Landhauses

drängten immer mehr Menschen und der aus Ungarn stammende Adolf

Fischhof hielt eine mit stürmischem Beifall aufgenommen Rede. Noch am

Vormittag fielen die ersten Schüsse vor dem Landhaus, die zahlreiche

Opfer forderten (sog. Märztage). Im Hof befindet sich eine Gedenktafel

für Hans Kudlich, der am 13. März 1848 vor dem Niederösterreichischen

Landhaus durch einen Bajonettstich verletzt worden war.

Die von der Konstituierenden Nationalversammlung am 1. Oktober 1920

beschlossene und am 10. November 1920 in Kraft getretene

Bundesverfassung definierte Wien als eigenständiges Bundesland, weshalb

an diesem Tag vom Wiener Gemeinderat, erstmals als Landtag tätig, die

Wiener Stadtverfassung beschlossen wurde. Wien schied damit

verfassungsrechtlich aus dem Land Niederösterreich aus.

Das in der Folge zur materiellen Seite der Scheidung verhandelte und am

29. Dezember 1921 erlassene Trennungsgesetz, vom Wiener und vom

Niederösterreichischen Landtag gleichlautend beschlossen, ging davon

aus, dass das Landhaus nun zur Hälfte Eigentum Wiens sein würde,

übertrug es aber zur Gänze dem neuen Land Niederösterreich, so lange

Landtag und Landesregierung hier amtieren würden. Würde der Sitz der

politischen Vertreter Niederösterreichs anderswohin verlegt, würde das

Hälfteeigentum der Stadt Wien am Landhaus aufleben.

Manuskriptenzimmer

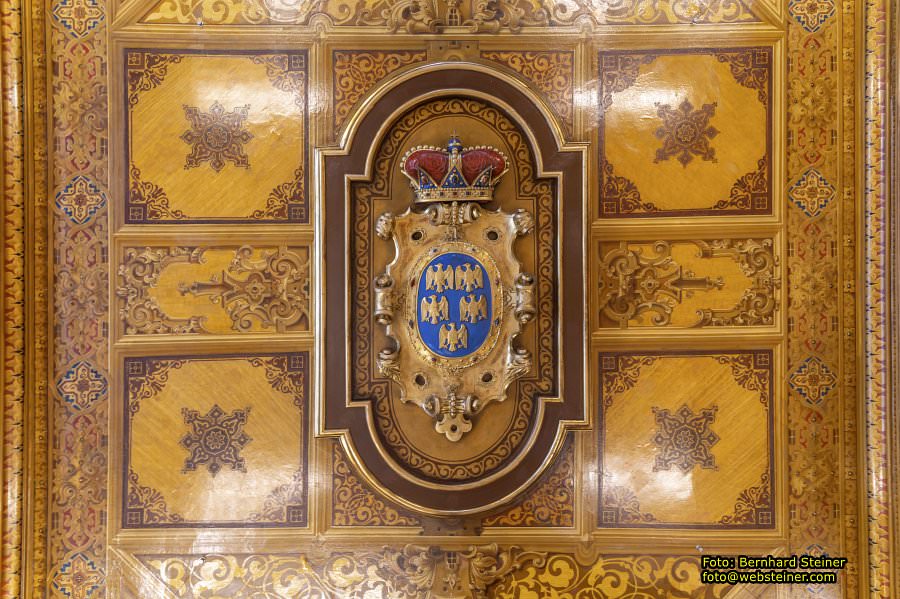

Verordnetenratsstube

Verordnetenratsstube (1572) mit kunstvoller Kassettendecke,

selbstbewusstem heraldischem Programm und reichgeschnitzter Tür des

Hoftischlers Georg Haas (mit Karyatiden, im Aufsatz der von Symbolen

weltlichen Tugenden umgebene Kaiseradler)

1997 wurde der Sitz des niederösterreichischen Landtages in die neue

Hauptstadt St. Pölten verlegt. Nach einer aufwendigen Renovierung von

2002 bis 2004 wird das Gebäude, nunmehr als "Palais Niederösterreich"

bezeichnet, vom Land Niederösterreich für Konferenzen, Sitzungen und

Feierlichkeiten öffentlicher und privater Institutionen genutzt und

kann auch für private Zwecke gemietet werden.