web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Basilika Sonntagberg

Sonntagberg, Mai 2023

Die Basilika Sonntagberg mit besonderer Bedeutung für

die Umgebung ist die auf dem 704 Meter hohen Sonntagberg gelegene

weithin sichtbare barocke Wallfahrtskirche. Im Jahre 1964 wurde der

Kirche von Papst Paul VI. der Titel einer päpstlichen Basilica minor

verliehen. Die Schatzkammer in der Basilika Sonntagberg zeigt wertvolle Schätze und Gaben von Pilgern im Museum.

Die Basilika Sonntagberg ist dem öffentlichen Nahverkehr NICHT

angeschlossen und macht somit eine ansteigende Wanderung zB von der

Bahnhaltestelle Sonntagberg (57 min bei 2,7 km) und retour zur

Bahnhaltestelle Rosenau (47 min bei 3,2 km) erforderlich.

Steinernes Kreuz: Das Steinerne Kreuz wurde um 1850 - vermutlich von

den Steinbruchbesitzern, die an den Abhängen des Sonntagberges Wetz-

und Schleifsteine gebrochen haben - als Andachtsstätte errichtet. Im

Jahre 1995 wurde das alte Steinerne Kreuz abgetragen und ein völlig

neues errichtet. Nur das Giebelkreuz und das Relief des alten

Bildstocks sind noch im Original erhalten.

Abt Benedikt I von Seitenstetten ließ im Jahre 1440 neben dem

sogenannten Zeichenstein, den die christliche Legende mit wundertätigen

Kräften in Verbindung bringt, eine Kapelle, die dem Erlöser (Salvator)

geweiht war, im gotischen Stile erbauen. Einige Jahre später – um 1448

– erfolgte der Anbau einer Dreifaltigkeitskapelle. 1490 entstand hier

eine spätgotische Kirche.

In den Jahren 1706–1732 wurde von Jakob Prandtauer und Joseph

Munggenast das heutige Gotteshaus erbaut. Hochaltar (1755) und Kanzel

(1757) stammen von Melchior Hefele, die Altarplastiken (1752–1756) von

Jakob Schletterer und die Deckenfresken von Daniel Gran (1738–1743).

Die 1774–1776 von Franz Xaver Christoph († 1793) gebaute Orgel ist eine

der bedeutendsten spätbarocken Orgeln Österreichs. Die Kirche ist der

heiligsten Dreifaltigkeit geweiht, ebenso die an die Errettung vor den

Türken erinnernde Türkenbrunnenkapelle.

Die der Heiligsten Dreifaltigkeit geweihte Wallfahrtsbasilika wurde in

den Jahren 1706 bis 1732 von Jakob Prandtauer und Josef Munggenast

erbaut, die Fresken stammen von Daniel Gran. Die Kirche auf dem

Sonntagberg, das Wahrzeichen des Mostviertels, ist seit Jahrhunderten

für Tausende von Gläubigen ein Ort der Besinnung und erfreut

Kunstfreunde aus nah und fern. 1964 wurde die Kirche von Papst Paul I.

zur Basilika minor erhoben. Ein Kirchenführer liegt im Gotteshaus auf.

Führungen sind nach Anmeldung im Pfarrhof möglich.

Die am nordwestlichen Vierungspfeiler angebrachte, vergoldete Kanzel

entstand nach dem Entwurf Melchior Hefeles im Jahre 1757. Der mit

Akanthusranken und Girlanden geschmückte Korb zeigt Reliefs mit

Darstellungen der Bergpredigt und der Bekehrung des Saulus. Den

Schalldeckel besetzen Figuren der drei christlichen Tugenden Glaube,

Liebe und Hoffnung. An der Rückwand ist das Wappen des Passauer

Fürstbischofs Joseph Dominikus von Lamberg angebracht, der 1.000 Gulden

zu dem Werk stiftete.

Das hier verehrte Gnadenbild aus dem Jahr 1614, der sogenannte

Sonntagberger Gnadenstuhl, geht auf mittelalterliche Vorbilder zurück.

Eine sehr bekannte Darstellung dieser Art stammt von Albrecht Dürer. Ab

dem 17. Jahrhundert war der Sonntagberg eine der bedeutendsten

Wallfahrtsstätten Österreichs, was dazu führte, dass die Darstellung

des Gnadenstuhles weit verbreitet wurde und vor allem in

Niederösterreich zu den häufigsten und bekanntesten

Dreifaltigkeitsdarstellungen gehört.

Die Pfarr- und Wallfahrtskirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit thront

weithin sichtbar auf der Kuppe des Sonntagbergs und bietet dem Besucher

am Ziel seiner Reise einen einzigartigen Blick über die Hügel des

Mostviertels bis ins Donautal und in das Voralpenland. Sie ist umgeben

von mehreren mit der Wallfahrt in Zusammenhang stehenden Baulichkeiten,

die teilweise schon vor dem barocken Kirchenbau bestanden, wie etwa der

1652-79 erbaute Pfarrhof, der sich im Osten an das Gotteshaus

anschließt und über einen Brückengang mit diesem verbunden ist. Der

barocke Kirchenbau erhebt sich auf einem über Stiegen zu erreichenden

Plateau von 1758 mit Belüftungs- und Entwässerungssystem, das einen

Umgang um den gesamten Bau ermöglicht. Dieser zeigt sich als

kreuzförmige Basilika mit Doppelturmfassade und gerundetem Chorschluss,

über dem sich ein Dachreiter erhebt. Die in einer Flucht mit den

Seitenschiffen des Langhauses errichteten Anbauten zu Seiten des Chores

beherbergen im Norden die Hl.-Grab-Kapelle und im Süden die Sakristei.

Sie binden den ohnehin sehr kompakt gestalteten Baukörper zusammen und

geben ihm eine feste Basis. Das nur wenig über das Langhaus

hinausreichende Querhaus, dessen in der Mitte erhöhtes Dach auf die

Kuppel im Inneren verweist, verstärkt diese Tendenz noch. Die

Gliederung des Außenbaus bestimmen zusammen mit dem schwach verkröpften

Gebälk die Kolossalpilaster, die auch paarweise erscheinen und die

durchwegs abgerundeten Kanten des Bauwerks kennzeichnen. Außerdem

markieren sie an Langhaus und Chor die Jochtrennung im Inneren der

Kirche.

Bauplastische Zierelemente finden sich lediglich an der Westfassade.

Deren konkav einschwingende Portalachse bekrönen Skulpturen des

Erzengels und zweiten Kirchenpatrons Michael, der Luzifer niederringt,

sowie der Wetterheiligen Johannes und Paulus von 1719. Sie stammen von

dem Bildhauer und Schwiegersohn Prandtauers Peter Widerin (1684-1760),

der auch die Darstellung des von Engeln flankierten Sonntagberger

Gnadenbildes über dem Hauptportal geschaffen hat. Durch das schwere

Eisenplattentor im Westen mit Darstellungen einer Türkin und eines

Türken gelangt man in den Kirchenraum. Dieser präsentiert sich als

kreuzförmige Basilika mit seitlichen Kapellenräumen. Dem vierjochigen

Langhaus, dessen westlichstes Joch als Eingangsraum mit

darüberliegender Orgelempore gestaltet ist, schließt sich im Osten das

Querschiff an. Die Vierung ist mit einer Pendentifkuppel überwölbt,

während die Querarme ebenso wie Langhaus und Presbyterium Tonnengewölbe

mit Stichkappen aufweisen. Der zweijochige, gering eingezogene Chor

schließt in einer flachbogigen Apsis. Hier wie auch im Langhaus

übernehmen korinthische Kolossalpilaster die Gliederung der Wand, die

durch ein verkröpftes Gesims nach oben hin abgeschlossen ist. Darüber

erhebt sich die Wölbzone, die durch weite Fensteröffnungen eine

großzügige Belichtung erfährt. Der Grundriss der Sonntagberger

Wallfahrtskirche ist eng verwandt mit dem Bauplan der Melker

Stiftskirche. Im Aufriss jedoch zeigen sich einige Abweichungen. So

verfügt Melk z.B. über Emporen im Langhaus und eine Tambourkuppel. Ein

wichtiger Unterschied besteht auch in der Wandgestaltung, die in Melk

durch vor- und zurückschwingende Emporenbrüstungen und Gesimse

gekennzeichnet wird, während in Sonntagberg die Flächigkeit der Wand

raumprägend ist.

Die beiden grauen Altäre aus Ybbsitzer Marmor in den Querschiff-armen

sind als Pendants gestaltet und beziehen die Wand in ihren Aufbau mit

ein. Während sich die Sockelzone noch über die ganze Tiefe des

Querhauses erstreckt, nimmt das Säulenretabel darüber nur noch die

Hälfte der Wandfläche ein. Der Marienaltar auf der Nord-seite zeigt

Figuren der Eltern Mariens, Anna und Joachim, von dem Wiener Bildhauer

Johann Georg Dorfmeister (1736-86). Sie flan-kieren eine Darstellung

der Aufnahme Mariens in den Himmel von Martin Johann Schmidt

(1718-1801), dem sog. Kremser Schmidt, aus dem Jahr 1767.

Der in Grafenwörth östlich von Krems geborene Schmidt gilt als der

überragende Meister des spätbarocken Altar- und Andachtsbildes in

Österreich. Er und seine Werkstatt hinterließen ein außerordentlich

umfangreiches Oeuvre an Ölbildern, Zeichnungen und Druckgrafiken. Eine

Vielzahl österreichischer Stifte, darunter Göttweig, St. Peter in

Salzburg und Seitenstetten, sowie eine noch größere Anzahl

österreichischer Pfarrkirchen besitzen Werke aus der Hand des Kremser

Schmidt.

Der erst 1837 fertig gestellte Sakramentsaltar

gegenüber zeigt ebenfalls ein Werk des Kremser Schmidt: die auf 1773

datierte Darstellung der Taufe Christi. Die beiden Skulpturen der

Ordensheiligen Benedikt und Dominikus entstanden 1655 und stammen vom

ehemaligen Hochaltar der ebenfalls zu Seitenstetten gehörenden

Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Krenstetten.

Der Sonntagberg gehört mit Mariazell und Maria Taferl zu den

bedeutendsten und ehrwürdigsten Wallfahrtsstätten Österreichs. Die

Strahl-kraft des Gnadenbildes der Heiligsten Dreifaltigkeit zog Pilger

von weither an und führte das Wallfahrtswesen zu einer Blüte, die in

der Errichtung des barocken Kirchenbaus durch Jakob Prandtauer ihren

Höhepunkt fand. Dessen Ausgestaltung übernahmen bedeutende

österreichische Künstler wie Daniel Gran und Melchior Hefele, die auf

der Grundlage eines theologischen Programms ein barockes

Gesamtkunstwerk erschufen. Künstlerisches Können und benediktinische

Gelehrsamkeit vereinten sich so in vollendeter Weise zum Lob der

Heiligsten Dreifaltigkeit.

Die malerische Ausgestaltung der Wallfahrtskirche ist das kirchliche

Hauptwerk des Malers und Freskanten Daniel Gran (1694-1757), der sein

Werk an der Wölbung des südlichen Querarmes signiert hat. Der in Wien

geborene Künstler weilte im Auftrag seines Förderers, des Fürsten von

Schwarzenberg, in Italien und nahm dort Einflüsse venezianischer und

neapolitanischer Meister auf. Zu seinen Auftraggebern gehörten neben

den Schwarzenberg und dem kaiserlichen Hof zahlreiche geistliche

Institutionen, u.a. die Stifte Herzogenburg, Lilienfeld und

Klosterneuburg. Gran arbeitete von 1738 bis 1743 an der Ausmalung der

Wallfahrtskirche Sonntagberg und schuf sämtliche figuralen Fresken. Mit

der Darstellung unter der Musikempore schloss er sein Werk im Jahre

1754 ab. Die Umrahmung der Fresken mit Architekturmalerei, die

geschickt eine Stuckierung vortäuscht, schufen Antonio Tassi und

Kürchmayr 1740, die Dekormalerei an den Wänden 1748 und 1750 Franz

Josef Wiedon (1703 - um 1782), der auch in Stift Seitenstetten

arbeitete.

Die Fresken thematisieren die Offenbarung des Dreifaltigen Gottes, der

in den drei Kreuzarmen der Kirche - Presbyterium und Querhausarme -

versinnbildlicht ist. Östlich über dem Altarraum ist das erste

Menschenpaar Adam und Eva inmitten der Pflanzen- und Tierwelt des

Paradieses dargestellt; sie stützen sich auf einen Felsen, in dem man

den Zeichenstein der Sonntagberger Wallfahrt erkennen könnte. Über

ihnen schwebt auf einer von Engeln getragenen Wolkenbank der

Schöpfergott. Das Unheil des Sündenfalls deutet sich in der Schlange

mit Menschenkopf am linken Bildrand an. Im nördlichen Querhausgewölbe

sieht man die Menschwerdung Gottes, die Geburt Christi, im südlichen

Querhausgewölbe die Herabkunft des Heiligen Geistes auf Maria und die

Apostel zu Pfingsten. Als Zeugen des Geschehens fungieren die jeweils

an den Gewölbefüßen dargestellten Prophetenpaare.

Überhöht wird das Thema im Kuppelfresko, das Engel, Apostel und

Propheten, Heilige und Märtyrer in Verehrung der Dreifaltigkeit zeigt,

symbolisiert durch das Strahlendreieck im Zentrum. In den

Kuppelpendentifs wohnen dem Geschehen die vier Evangelisten bei. In der

westlichen Bildzone leitet der Erzengel Michael, der die gefallenen

Engel aus dem Himmel vertreibt, thematisch zum Langhausfresko über.

Dieses zeigt die Allegorie der herrschenden und der streitenden Kirche.

Unter den allegorischen Frauenfiguren erkennt man zuoberst die Kirche,

Ecclesia, ausgewiesen durch Tiara und Petrusschlüssel sowie Engel, die

Kreuz und Glocke tragen. Links darunter schließen sich die christlichen

Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung sowie rechts daneben der Alte und

der Neue Bund an. Unterhalb sitzen auf Wolkenbänken links die

Standhaftigkeit, rechts die Stärke, die den Wahlspruch Kaiser Karls VI.

versinnbildlichen: CONSTANTIA ET FORTITUDINE.

In der Mitte triumphiert die streitbare Kirche über ihre Widersacher.

Im übertragenen Sinne als „Stützen“ des Geschehens fungieren die

seitlich in die Architekturmalerei eingefügten vier abendländischen

Kirchenväter. Das chronologisch letzte Fresko aus der Hand Daniel Grans

ist der Traum des alttestamentlichen Patriarchen Jakob von der

Himmelsleiter unter der Empore, das 1754 entstand. Es stellt den Bezug

zur Sonntagberger Wallfahrtslegende her. Verbindendes Element ist der

Stein, auf dem Jakob sein Haupt während des Schlafes bettete und den er

nach dem Aufwachen zum Altarstein salbte.

Das 1774-76 in der Werkstatt des Franz. Xaver Christoph (um 1728-1793)

in Wien gefertigte Orgelwerk hat sich seine klangliche Substanz und

seinen typischen Klangcharakter über die Zeiten relativ unverändert

bewahrt. Es verfügte ursprünglich über 25 Register auf 2 Manualen und

war als reines Begleitinstrument für den Gottesdienst gedacht. Um die

Orgel auch für Konzerte nutzbar zu machen, hat man 1872 und 1959 zwei

zusätzliche Register eingefügt, die jedoch bei einer gründlichen

Restaurierung 2000/01 wieder entfernt wurden. Der um die Westfenster

gruppierte, sechsteilige Rokokoprospekt mit seitlichen Pfeifentürmen

sowie das Brüstungspositiv wurden von den Gebr. Pichler aus Wien mit

Schleierbrettern, Vasen und Girlanden reich verziert. Die vergoldeten

musizierenden Engel und Putten stammen von dem Bildhauer Kögler.

Pfarr- und Wallfahrtskirche zu Ehren der Heiligsten Dreifaltigkeit

Patrozinium: Trinitatis (Sonntag nach Pfingsten) und St. Michael (29. September)

Diözese St. Pölten — Bezirk Amstetten

Der bemerkenswerte, den Kirchenraum beherrschende Hochaltar

entstand in den Jahren 1751-57 nach einem Entwurf des aus Tirol

stammenden Architekten und Erzgießers Melchior Hefele (1716-94).

Ausführender Steinmetz war Gabriel Steinbock aus Wien. Das als

Grundlage für den Vertrag mit dem Künstler dienende Holzmodell hat sich

erhalten und befindet sich heute in den Sammlungen des Stiftes

Seitenstetten. Der Aufbau ist in Form eines frei stehenden Rundtempels

mit zwölf Säulen gestaltet, die das Gnadenbild in ihrem Inneren

umschließen. Als Altar einer Wallfahrtskirche verfügt er im hinteren

Bereich über einen Durchgang für Prozessionen. Den eigentlichen

Altartisch aus Marmor zieren die Leidenswerkzeuge und ein Relief, das

den Auferstandenen vor den Frauen am offenen Grab zeigt. Über der Mensa

erhebt sich der mit Wein- und Blütenranken gezierte Säulentabernakel

aus weißem Marmor, der ein Strahlendreieck als Symbol der

Dreifaltigkeit birgt und von dem Apokalyptischen Lamm, das auf dem Buch

mit den sieben Siegeln ruht, bekrönt wird. Zu dessen Seiten knien zwei

Cherubim in innigster Anbetung, die der Hand des Bildhauers und Wiener

Akademieprofessors Jakob Christoph Schletterer (1699-1774) entstammen.

Schletterer zeichnete auch für die übrige figurale Ausstattung des

Altares verantwortlich. Lediglich die vier vergoldeten Bleireliefs der

Sockelzone und die Tabernakelverzierungen sind Melchior Hefele selbst

zuzurechnen. Die Reliefs zeigen von links nach rechts die Predigt

Johannes' des Täufers, die Verkündigung des Herrn, Christus auf dem

Ölberg und Johannes, der das Himmlische Jerusalem schaut.

Diesen dem Neuen Testament entstammenden Motiven steht der im Zeichen

des Alten Bundes gestaltete Rundtempel gegenüber. Die zwölf

kannelierten, rosafarbenen Marmorsäulen symbolisieren die zwölf Stämme

Israels, die in einer Kartusche auf dem Gebälk jeweils genannt sind.

Die Inschrift in der Mitte schlägt den Bogen zum Fresko Daniel Grans

unter der Orgelempore. Sie nennt eine Stelle aus dem ersten Buch Mose

(Gen 28,17), die sich unmittelbar an Jakobs Traum von der Himmelsleiter

anschließt. Die Säulen tragen den abschließenden Baldachin, auf dessen

Voluten Engel mit Sinnbildern der Eigenschaften Gottes sitzen; von

links: Weisheit (Davidstern), Unendlichkeit (Blattkranz) und Allmacht

(Blitzbündel und Schild). Bekrönt wird der Altar von einer

Strahlenscheibe mit den Initialen Jahwes. Das Gehäuse des Altarauszugs

umschließt eine silberne Wolkenbank, die das in den Himmel aufsteigende

Gebet symbolisiert und vom Gnadenbild im Zentrum des Altars ihren

Ausgang nimmt.

Die als Gnadenstuhl angelegte Darstellung der Dreifaltigkeit zeigt

Gottvater mit der Tiara auf dem Haupt, der den Gläubigen den

gekreuzigten Menschensohn präsentiert. Darunter schwebt der Heilige

Geist in Gestalt der Taube. Das 1614 entstandene, auf eine Kupfertafel

aufgebrachte Gemälde ruht auf einem Teil des Zeichensteins, der bei der

Errichtung des Hochaltars von dem Felsblock abgetrennt wurde. Umgeben

ist es von einem reich gezierten silbernen Rahmen, der von Engeln

getragen und von einer Strahlenglorie hinterfangen wird. Dieser

entstammt der Hand des Goldschmieds Josef Wilhelm Riedl (1714-90), der

auch die berühmte Sonntagberger Monstranz geschaffen hat (heute in den

Sammlungen des Stiftes Seitenstetten). Die vier vergoldeten

Holzskulpturen alttestamentlicher Propheten, die links Mose mit den

Gesetzestafeln und Aaron mit dem Rauchfass, rechts Ezechiel mit den

Tempelmaßen und Melchisedek beim Opferritual darstellen, stammen

wiederum von Jakob Christoph Schletterer. Einen weiteren Zusammenhang

mit dem Alten Testament bildet der kunstvoll geschnitzte siebenarmige

Leuchter über dem Baldachintabernakel. Er wurde 1967 von der Wiener

Kunstschmiedin Traudl Reimers nach Plänen Hefeles angefertigt.

Pilgerreisen brachten Geld in Umlauf und waren deshalb für die

Wirtschaft eine unerlässliche Einnahmequelle. Rund um die Gnadenorte

bildeten sich auf die Bedürfnisse der Pilger spezialisierte Angebote

aus: Von der Unterkunft und Verpflegung über die seelsorgerische

Betreuung am Wallfahrtsort bis hin zu den Andenken und Mitbringseln für

zu Hause wurde der Pilger rundum umsorgt. Viele sozial schlechter

gestellte Pilger verdienten sich auf der Reise durch Gelegenheitsarbeit

ihre Reisekosten. Gesteigerte Pilgerzahlen waren zwar für die Statistik

und die Einnahmen des Gnadenortes von Vorteil, benötigten aber auch

mehr Betreuungspersonal (Klerus, Personal vor Ort) und ‚eine

verbesserte Infrastruktur (Erhaltung von Straßen, Herbergen, Brücken

etc.).

Diebe und Wegelagerer betrachteten die bekannten Pilgerrouten als

attraktives Jagdrevier, sodass ein zusätzlicher Schutz für die

Reisenden nötig war. Vielfach übernahmen Bruderschaften diese Funktion

und kontrollierten Wege und Brücken. Sie förderten die Wallfahrt auch

maßgeblich, indem sie u. a. die Veranstaltung von Prozessionen, das

Ausschmücken von Kirchen und Kapellen, die Förderung von Gottesdiensten

und bestimmten Andachten übernahmen. 1651 erfolgte die Gründung der

Sonntagberger Dreifaltigkeitsbruderschaft. Vor Ort mussten die Pilger

kanalisiert und weitergeleitet werden. Da vor allem im Barock die

Gemeinschaftswallfahrt in einer Art Prozession genauen Richtlinien und

einem festgelegten Zeremoniell folgte, musste am Wallfahrtsort für

einen reibungslosen Ablauf der Prozessionen und Umgänge gesorgt werden.

Der Pilger sollte neben der Teilnahme an Gottesdiensten die Möglichkeit

zu Einzelgebeten und Beichte finden.

Die Statue des heiligen Johannes von Nepomuk auf dem Platz vor der

Wallfahrtsbasilika und dem Pfarrhof ist eine der zahlreichen

Darstellungen des Heiligen in unserer Gegend. Neben den Kreuzes- und

Mariendarstellungen ist es Johannes von Nepomuk, der außerhalb des

Kirchenraums am häufigsten als Heiligenfigur anzutreffen ist. Er gilt

vor allem als Brückenheiliger, wird aber auch sonst gern dargestellt.

Hier ist es allerdings nicht die übliche Plastik mit den fünf Sternen

im Heiligenschein, sondern der Heilige ist von Engeln umgeben und hält

ihnen das Kreuz zur Verehrung hin. Geboren wurde der heilige Johannes

von Nepomuk um 1350 in Pomuk in Südböhmen. Den größten Teil seines

Lebens war er Priester in Prag, und 1393 wurde er von König Wenzel IV.

gefangen genommen, grausam gefoltert und - der Legende nach wegen

seiner standhaften Weigerung, das Beichtgeheimnis preiszugeben - von

der Karlsbrücke in die Moldau gestürzt.

Vom Werden einer Schatzkammer...

Die große und zunehmend unüberschaubare Zahl von Votivgaben, die in der

Nähe des Gnadenbildes niedergelegt wurden, machte es notwendig, eigene

Räume zur Deponierung und zur Aufbewahrung zu schaffen. Dem Stellenwert

der Opfergaben entspricht es, dass sie in einem eigens dafür

eingerichteten und kunstvoll ausgestatteten Raum präsentiert werden.

Wie „funktioniert" Wallfahrt? Votivgaben als Zeichen der Bitte und des Dankes

Der Wallfahrer trifft dabei vielfach aus einer Notsituation heraus mit

dem Heiligen als Fürsprecher vor Gott eine persönliche Abmachung. Die

Gründe dafür sind unterschiedlich und vielfältig. Meistens sind die

Auslöser Krankheit, Kriege, Unfälle, Viehseuchen, Naturkatastrophen

oder Folgen eines Verbrechens. Mit einem Opfer, dessen Größe dem

sozialen Stand und der Lebenssituation des Bittstellers angepasst

werden kann, bittet der Votant um die Beseitigung oder zumindest

Linderung der entsprechenden Not. Um die Bitte zu verdeutlichen,

hinterlässt der Wallfahrer als Zeichen seiner Wertschätzung eine

Votivgabe am Gnadenort. So sind mit den Schatzkammern Räume der

kollektiven sowie der persönlichen Erinnerung entstanden. Sie bewahren

Votivgaben auf, die das ganze Spektrum an Votationsanlässen eines

Einzelnen oder einer Gruppe repräsentieren.

Ziborium - Silber getrieben,

vergoldet, Franz Carl Glockseissen (Meistermarke FCG), Wiener

Beschauzeichen 1751, Wiener Repunzierungszeichen 1806/07 bzw.

Freistempel 1809/10

Durchgehend reiche Rocaille-Ornamentik an Fuß, Cuppa und Deckel. Auf

dem Fuß Darstellungen aus dem Leben des Hl. Benedikt, auf der Cuppa

Fischzug, Predigt Jesu im Tempel, Bergpredigt sowie am Deckel

eucharistische Symbole. Die steigende Pilgerzahl ab der 2. H. 18. Jhs.

machte für die Vielzahl an Kommunionen ein Gefäß mit dementsprechendem

Fassungsvermögen notwendig. Das hier gezeigt Objekt misst eine Höhe von

49 cm und wurde vermutlich für diesen Zweck in Auftrag gegeben.

Kelch - Silber getrieben, vergoldet, Emailmedaillons, Freistempel 1809/10

Sechspässiger Fuß und Cuppa mit reichem Bandlwerk, Engel mit den

Leidenswerkzeugen. Die Emailmedaillons auf dem Fuß und der Cuppa

stellen die wichtigsten Stationen der Leidensgeschichte Christis dar

(Fuß: Abendmahl, Christus am Kreuz, Grablegung; Cuppa: Ölberg,

Dornenkrönung, Kreuzweg). Die Ybbsitzer Bürger und Bauern schenkten den

Kelch Abt Benedikt anlässlich seines Goldenen Priesterjubiläums 1711.

Sonntagberger Monstranz -

Joseph Wilhelm Riedl (Meistermarke IWR), Wiener Beschauzeichen 1762,

Wiener Repunzierungszeichen 1806/07 bzw. Freistempel 1809/10, Silber

vergoldet, mit verschiedenen Edelsteinen besetzt, Fassung der

Edelsteine von Franz Kick

Anders als bei vielen Goldschmiedearbeiten ist die

Entstehungsgeschichte der Sonntagberger Monstranz fast lückenlos

gesichert: 1759 beauftragte der Seitenstettener Abt Dominik Gußmann den

Wiener Goldschmied Joseph Wilhelm Riedl mit der Fertigung der Monstranz

laut vorgelegter Entwurfszeichnung. Der Steinbesatz stammt vom Juwelier

und Goldschmied Franz Kick. Die originale Lunula (sichelförmige

Halterung für die Hostie) wurde gegen ein mit Rubinen besetztes

Exemplar ausgetauscht (Prager Beschauzeichen 1756), das Gräfin Wrbna

aus Prag stiftete.

Das reiche Figurenprogramm der Monstranz thematisiert die Verklärung

Christi auf dem Berg Tabor in Verbindung mit der Heiligen

Dreifaltigkeit. Die Inschrift auf der Rückseite des Fußes weist

zusätzlich auf die entsprechenden Stellen in der Bibel hin (Matth. 17,

1-9, 2 Petrus 1, 18), die von der Verklärung erzählen. Vom Fuße der

Monstranz blicken die Apostel zum verklärten Licht empor. Rechts neben

dem Schaugehäuse steht Elias auf einer Wolkenbank, aus der ein Wagen

mit Feuerrädern fährt. Auf der linken Seite schwebt Moses mit den

Gesetzestafeln, darüber thront die Heilige Dreifaltigkeit. Durch das

Einsetzen der Hostie wird die barocke Komposition vollendet und

versinnbildlicht wie sich das christliche Mysterium mit der

künstlerischen Ausführung zu einer Einheit verbindet.

Der gut dokumentierte Entstehungsprozess der Sonntagberger Monstranz

beinhaltet auch einen Riss (Entwurfszeichnung), der verglichen mit der

Ausführung kaum abweicht. Vor allem in der Barockzeit begannen die

Künstler für die Auftraggeber Risse anzufertigen, die sich in der Folge

zu einer eigenen Kunstgattung entwickelten. Der Autor der Sonntagberger

Risszeichnung ist nicht bekannt. Aufgrund stilistischer Vergleiche mit

gesicherten Werken von Joseph Wilhelm Riedl ist dessen Urheberschaft

eher unwahrscheinlich. Möglicherweise stammen das Figurenprogramm und

der Riss der Monstranz von Pater Joseph Schaukegl, da er unmittelbar am

Entstehungsprozess beteiligt war. So reiste er auch 1760 nach Wien um

mit dem Juwelier Franz Kick den Vertrag für die Fassung der Steine zu

fixieren.

Der Sonntagberg war ab dem 18. Jahrhundert neben Mariazell der

wichtigste Wallfahrtsort der Donaumonarchie. Rund 120.000 Wallfahrer

kamen aus Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Deutschland und natürlich

aus Österreich auf den Berg im Mostviertel. Der Sonntagberger

Gnadenstuhl — die Darstellung der Dreifaltigkeit, die Sonntagberger

Fraisensteine, die Türkenquelle und die barocke Basilika ließen

europäische Tradition und Geschichte entstehen.

Neben den Gnadenbildern und liturgischen Geräten wie der barocken

Sonntagberger Monstranz präsentierten die Wallfahrtsorte den Pilgern

Reliquien, die sich zum Teil in der Schatzkammer, aber auch in der

Basilika befanden. Das Wort Reliquie leitet sich vom lateinischen Wort

reliquiae ab und bezeichnet Zurückgelassenes und Übergebliebenes.

Unterschieden werden dabei Reliquien erster Klasse (Körper oder Teile

davon) und Reliquien zweiter Klasse (Gegenstände, mit denen der

Verehrte oder sein Leichnam Kontakt hatte). Reliquien dritter Klasse

spielen vor allem für die Wallfahrt eine große Rolle, da es sich

hierbei um Gegenstände handelt, die mit einer Reliquie erster Klasse in

Berührung gekommen sind und dadurch die Heilkraft des Original

übertragen erhalten. Durch das Küssen oder Berühren von Reliquien

übermittelt der Bittende seine Sorgen und Anliegen an den Heiligen. Um

die immer stärkere Schau- und Berührungsfrömmigkeit der Menschen zu

erfüllen, wurden die Reliquien in eigenen Behältnissen in eine äußerst

kostbare und kunstfertige Ausstattung eingebettet und mit Perlen,

Edelsteinen und teuersten Stoffen verziert.

Entstehung des Gnadenortes und Gnadenbildes

In der sogenannten Ursprungslegende - der überlieferten

Entstehungsgeschichte - wird das Werden des heiligen Ortes erläutert.

Laut Gründungslegende des Sonntagberges verliert ein Hirte seine Herde.

Im Traum sieht er den Platz, an dem sich seine Schafe befinden. Als er

erwacht, liegt auf dem Stein neben ihm ein Laib Brot, und er findet

seine Herde wieder. Sehr bald nach dieser Begebenheit beginnen die

Menschen mit ihren Anliegen zum „Zeichenstein" zu wandern. Über dem

Stein wurde bald darauf eine hölzerne Kapelle errichtet. Die

Reformation ließ den Vorwurf laut werden, man bete am Sonntagberg ein

heidnisches Kultobjekt an. Daraufhin gab Abt Kaspar Plautz 1614 das

Gnadenbild mit einer Darstellung der Dreifaltigkeit in Auftrag. Heute

ist das Gnadenbild in einem prächtigen Silberrahmen über einem Teil des

Steines aufgehängt und wird vom barocken Hochaltar umfangen. Im Rahmen

einer Führung ist es möglich, auf die Rückseite des Hochaltares zu

gelangen um einen exklusiven Blick auf den Zeichenstein zu werfen.

Die Schatzkammer am Sonntagberg: Seit Jahrhunderten bringen Wallfahrer

und Pilger ihre Anliegen, Geschichten und ihren Dank auf den

Sonntagberg. Diese Votivgaben werden hinter dem Hochaltar der barocken

Basilika in der Schatzkammer verwahrt. Der von außen zugängliche

Ausstellungsbereich zeigt in beeindruckender Weise seltene und seltsame

Votivgaben der Pilger, wertvolle Priestergewänder sowie spannende

Einblicke in die Mirakelbücher der Bibliothek.

Viele Votivtafeln erzählen die Geschichte von Unfällen. Die Bandbreite

reicht dabei von Hundebissen bis hin zu Arbeitsunfällen. In den meisten

Verkehrsunfällen bis in das 19. Jh. ist ein Pferd involviert.

Reitunfälle oder Unfälle mit Gespannen standen an der Tagesordnung. Das

schlecht ausgebaute Straßennetz, der Zustand der Straßen und Wege, die

Witterungsbedingungen und die Beschaffenheit der Kutschen begünstigten

die Unfälle. Auch das Überqueren von Flüssen war äußerst gefährlich, da

es nur an den wichtigsten Straßen Brücken gab. Unfälle auf dem Wasser

waren meist für alle Beteiligten tödlich, da nur wenige schwimmen

konnten. Im Zeitalter der Motorisierung berichten Votivtafeln auch

immer wieder von Verkehrsunfällen oder Unfällen mit

Landwirtschaftsmaschinen.

Paramentenraum

Paramente bezeichnen die im Kirchenraum und in der Liturgie verwendeten

Textilien. Gemäß der Definition Papst Benedikts XVI. trägt die

liturgische Kleidung auch eine Botschaft in sich: Sie verweist auf

Grund ihrer hohen symbolischen Bedeutung auf zentrale Inhalte des

christlichen Glaubens. Denn nicht die Person, die die Paramente trägt,

ist wesentlich, sondern die sakramentale Handlung, die sie

stellvertretend für Christus vollzieht. Die Verwendung edler

Materialien und das technische Können bei der Herstellung der Paramente

entsprechen den hohen Anforderungen der Liturgie. Form und Aussehen

änderten sich über die Jahrhunderte hinweg. Die feine und prunkvolle

Ausgestaltung der Oberbekleidung erreichte im Barock ihren Höhepunkt.

Im Zuge der liturgischen Erneuerung im 20. Jh. fand eine Rückbesinnung

auf den ursprünglichen mittelalterlichen Gewandcharakter statt, wodurch

viele der wertvollen historischen Paramente ihre liturgische Funktion

verloren.

Die Vorschriften bezüglich der Verwendung und der Verarbeitung von

Stoffen sowie die Zuordnung der Farben zum liturgischen Jahreskreis

entwickelten sich erst langsam. Bis ins 16. Jh. war es mehr Brauch als

Gesetz, welche Farben verwendet wurden - vielfach war es die Qualität

des Paraments, die den Einsatz bestimmte. Papst Pius V. (1566-1572)

nahm 1570 den römischen Farbkanon unter die allgemeinen Rubriken des

römischen Missales auf. Damit wurde der römische Farbkanon für die

gesamte katholische Kirche verbindlich. Es gab somit die Beschränkung

auf die Farben Weiß, Rot, Grün, Violett und Schwarz. Gelb, Grau, Blau

und bunt kamen nicht mehr vor.

Kasel mit Zubehör, weiß, 1860-1890

Seitenteile Seidendamast mit Vierpassmotiv, Kreuz und Stab

Kreuzstichtechnik in Wolle, gewebte Goldborten, zwei Wappen auf der

Rückseite unten, Baumwollfutter, Originalzustand

Kasel, weiß, 1910-1940

Seitenteile Seidensatin, Stäbe Muste-rung in Tamburiertechnik mit

groben Seidengarnen, ältere geklöppelte Goldborten, Seidentaftfutter,

überarbeitet

Kasel, weiß, 1880-1890

Seitenteile Seidensatin, Stäbe Kreuzstichtechnik in Wolle, gewebte Goldborten, Baumwollfutter, überarbeitet

Kasel mit Zubehör, weiß, um 1870

gesamte Kasel gestickt, Muster in feiner Petit Point Technik mit

Seidengarnen, gewebte Goldborten, Baumwollfutter, Originalzustand

Kardinal Carlo Borromeo (1538-1584) verfasste sein Werk Instructiones

fabricae et supellectilis ecclesiasticae, in dem genaue Angaben über

Form und Ausschmückung liturgischer Gewänder gemacht wurden.

Diese Angaben wurden schließlich auch überregional verbreitet und

verpflichtend, schon bald nach 1600 war es in allen deutschsprachigen

Bistümern im Süden eingeführt. In den letzten Jahrzehnten ging vor

allem das 2. Vatikanische Konzil auf die liturgische Gewandung ein,

außerdem das Messbuch von 1970 und das Zeremoniale für die Bischöfe von

1984.

Kasel mit Zubehör, Ende 18. Jh.

Seidengewebe mit broschierten Blüten, Seitenteile mit Silberfäden im

Grund, Kaselstäbe mit Goldfäden im Grund, Seidentaftfutter,

Überarbeitet - tlw. neue Goldborten, Velum mit originaler

Goldklöppelspitze

Kasel mit Zubehör, Ende 18. Jh.

Seidengewebe mit floraler Musterung und Landschaft, Überarbeitet neue Silberborten und Baumwollfutter, Velum Originalzustand

Die Schatzkammer als eigens eingerichteter und prachtvoll

ausgestatteter Raum sollte den Votivgaben einen würdigen Platz bieten.

Ihre direkte Lage neben der Basilika ist bezeichnend für den

Stellenwert des Raumes und seine Ausstattung im barocken Gesamtkonzept.

Primäre Aufgabe einer Schatzkammerist es nicht, Reichtümer anzuhäufen,

sondern das Geweihte zu bewahren und zur Schau zu stellen, um damit dem

Betrachter bewusst zu machen, mit welcher Hingabe die Menschen Gott

verehrten und wie sehr dieser Gott geholfen hat.

Fiakerkreuz, 1720-1730, Kupferblech versilbert, vergoldet, Steinbesatz

1731 spendeten die Wiener Fiaker dieses Kreuz mit der Darstellung des

Sonntagberger Gnadenstuhles. Bei besonders festlichen Prozessionen wird

es auch heute noch verwendet.

Bischof im Pontifikalornat

Die Einheit von Kasel, Dalmatika, Pluviale und Zubehör in gleicher

Farbe und Ausführung nennt man Ornat (lat. ornatus = Ausrüstung,

Ausstattung, Schmuck), früher auch „Kapelle". Vor allem in der

Barockzeit sind hier umfangreiche Ensembles entstanden, mit denen große

Hochämter mit vielen Beteiligten gefeiert werden konnten.

Mitra, Humerale, Pallium (für den Bischof eine besondere Auszeichnung,

sonst nur dem Papst und Erzbischöfen vorbehalten),

Pontifikalhandschuhe, Kasel, Manipel, Dalmatika, Tunika, Stola, Albe,

Pontifikalschuhe

Die Kasel (lat. casula =

kleines Häuschen) geht auf die antike Paenula zurück. Erst nachdem im

10. Jh. der Chormantel als liturgische Kleidung hinzukam, war die Kasel

als Gewand ausschließlich für die Messe vorgesehen. Im Schnitt wandelte

sich vor allem die Kasel stark die anderen liturgischen Kleidungsstücke

blieben im Wesentlichen gleich. Die Kasel war ursprünglich ein Mantel

nur mit einem Kopfdurchlass, der den Träger ganz umschloss. Sie umgab

ihn wie eine Glockenform, daher wurde sie auch „Glockenkasel" genannt.

Nach dem 13. Jh. wurde der Halbkreisschnitt zu einem

Viertelkreisschnitt. Ab dann wurde diese Armfreiheit immer mehr

vergrößert, bis es im Barock zur sogenannten „Bassgeigenkasel" kam.

Dadurch bekam der Priester mehr Bewegungsfreiheit bei den rituellen

Handlungen (etwa bei der seit dem Mittelalter praktizierten Elevation

der Hostie). Erst im Laufe des 20. Jh.s kehrte die sogenannte „gotische

Form" der Glockenkasel zurück.

Die Dalmatika ist das

Obergewand des Diakons, kann aber auch dem Bischof als Untergewand

unter der Kasel, seit dem 10. Jh. auch unter dem Pluviale, dienen. Ab

dem 15. Jh. sind Quastenbehänge als Zierrat entstanden.

Das Pluviale (lat. pluvia

Regen), auch Vespermantel oder Chormantel, wird seit dem 10. Jh.

außerhalb der Messe in vielen liturgischen Feiern vom Priester getragen

(bei Segnungen, Prozessionen, Begräbnissen etc.). Seine Form leitet

sich vom antiken Pluviale (Regenmantel) ab. Heute ist das liturgische

Pluviale ein beinahe im Halbkreis geschnittener, mantelartiger Umhang,

meist durch eine Schnalle vorne geschlossen. Am Rücken ist es als

„Überbleibsel" der Kapuze mit einer schildförmigen cappa (Kappe)

geschmückt; auch bei der Kasel gab es diesen Besatz bis ins hohe

Mittelalter.

Die Stola (lat. für langes

Gewand der vornehmen Römerin) ist das Abzeichen für Bischöfe, Priester

und Diakone; sie wird um den Hals getragen. Man unterscheidet jene, die

unter der Kasel getragen werden von den sogenannten Außenstolen.

Zu den Paramenten gehört noch der Manipel

(lat. manus Hand, Arm), der ursprünglich von den Diakonen am linken

Unterarm getragen wurde und sich aus dem römischen Etikettetuch

entwickelt hat. Er wurde bis zur liturgischen Reform nach dem 2.

Vatikanischen Konzil (1962-1965) verwendet und ist noch vielfach

erhalten. Der Manipel besteht aus einer Schlaufe und zwei meist

schaufelförmigen Enden.

Das Sakraments- bzw. Segens- oder Schultervelum (lat. velare verhüllen) wird für Prozessionen verwendet. Gleich gestaltet wie die liturgischen Gewänder, gehört es zum Ornat.

Für Privatmessen sowie Messen an gestifteten Altären der Zünfte,

Patrizier oder Bruderschaften wurde auch passende textile Ausstattung

benötigt. Daher muss es schon im Spätmittelalter eine Fülle von

sakralen Textilien gegeben haben. Stilistisch wandelte sich die Kasel

nach und nach. Auf den meist aus profanem Umfeld stammenden Grundstoff

wurden die Besätze appliziert. Diese waren das Schmuckelement mit

theologischem Inhalt. Formal an der Rückseite als Kreuz (lateinisch

oder Gabelkreuz) und vorne als Stab. Die Rückseite wurde zur Schauseite.

Glaubensgegenwart im Alltag

Vor allem im ländlichen Bereich bestimmte der kirchliche Jahresablauf

das Leben der Menschen bis weit in das 20. Jh. Dazu gehörte auch, dass

man das Haus, die Wohnung oder den Hof religiös schmückte. Mit

religiösen Symbolen versehene Gebrauchsgegenstände, Verzierungen an

Häusern und Möbeln, religiöse Andenken und segenspendende Devotionalien

waren ein fester Bestandteil in der häuslichen Umgebung. Religion war

immer und überall präsent: ob im Herrgottswinkel über dem Esstisch oder

in Form des Rituals, auf einem frischen Laib Brot ein Kreuz zu machen,

bevor man es anschnitt. Diese zwei Beispiele zeigen exemplarisch, wie

religiöses Denken im Alltag der Menschen verankert war.

Im Ausstellungsraum wird der Besucher auf die Reise geschickt: Der

Mensch soll sich selbst erkennen zwischen Himmel und Erde, zwischen dem

irdischen und himmlischen Reich. Vielleicht ist ein Ausruhen bei Gott

ein Anreiz zur Wallfahrt, den wir in der hektischen Alltagswelt

dringender denn je brauchen.

SONNTAGBERG

48°0′ nördl. Breite 14°46' östl. Länge, 712m über dem Meeresspiegel

Einwohner: 3.824 (Stand: 1. Jän. 2016)

Namensherleitung: vom Wochentag Sonntag (in der kath. Kirche besonders der Verehrung der Hl. Dreifaltigkeit gewidmet)

WALLFAHRER IN ZAHLEN

um 1700: 70-90 Prozessionen jährl., an hohen Feiertagen

3.000-4.000 Wallfahrer

um 1750: 268 Prozessionen jährlich

1752: 8.000 Kommunionen am Dreifaltigkeitssonntag

1757: Wallfahrtshöhepunkt! 132.000 Kommunionen

um 1830: 97.000 Kommunionen jährlich

1857: 38.000 Wallfahrer

1929: 5.000 Pilger feiern den 200. Kirchweihetag

1941: Wallfahrtstiefpunkt: 9 Prozessionen

1988-1991: 370-390 angemeldete Wallfahrergruppen

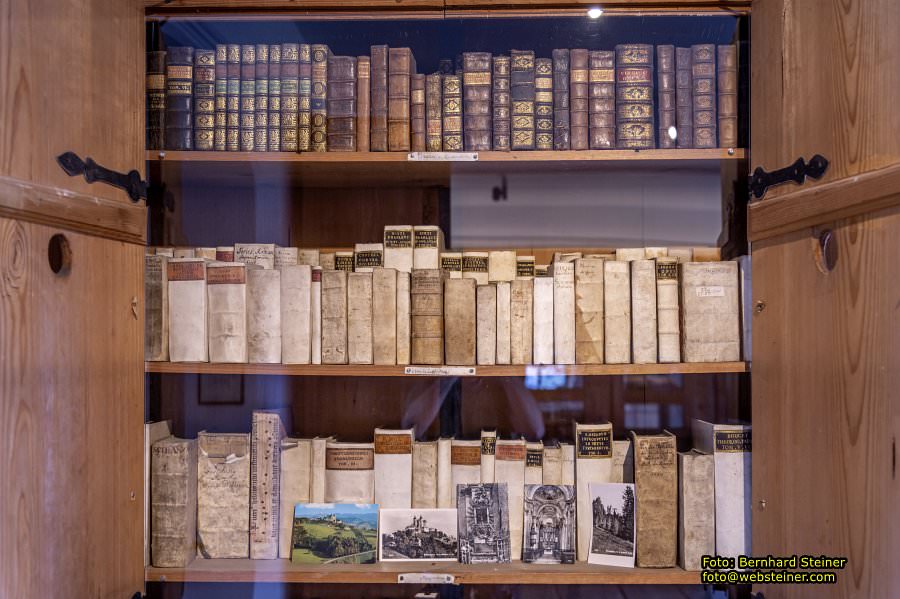

Bibliotheken bilden vielfach neben Kirche und Refektorium das Herzstück

im klösterlichen Gemeinschaftsleben. In einer Bibliothek verbinden sich

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Wissens und Erkennens. Eine

Bibliothek ist keine museale Vergangenheitsschau, sondern ein Ort, der

zu verschiedenen Themen Informationen sammelt und systematisiert.

Diesem Motto gemäß sollte die Neuadaptierung des Bibliotheksraumes mit

den alten Bücherkästen einen Ausstellungsraum schaffen, in dem Themen

rund um die Wallfahrt präsentiert werden. Neben schriftlichen

Zeugnissen der Wallfahrtsgeschichte wird auch der große Bereich der

wirtschaftlichen Komponente der Wallfahrt beleuchtet.

Die Bibliothek als Zentrum des Wissens, Lesens und Schreibens soll im

neu ausgestatteten Ausstellungsraum durch Erhaltung der originalen

Bücherkästen das Flair des ehemaligen Bibliotheksraumes vermitteln.

Hier werden neben der wirtschaftlichen und finanziellen Seite der

Wallfahrt die schriftlichen Zeugnisse der Wallfahrtsgeschichte gezeigt.

Einen weiteren wichtigen Bereich für Werbe- und Marketingzwecke

stellten die Devotionalien und Andenken dar, die man vom Sonntagberg

mit nach Hause brachte.

Die wichtigste Quelle der Wundertätigkeit des Gnadenbildes vor Ort

stellt das Mirakelbuch dar. Die darin aufgeführten Mirakel (= Wunder)

geben den Büchern ihren Namen. Die Tradition der Mirakelbücher lässt

sich wie das gesamte Wallfahrtswesen bis in die vorchristliche Zeit

zurückverfolgen. Schon in ägyptischen Tempeln wurden Wundererlebnisse

der Betenden schriftlich für die Nachwelt festgehalten. Im Christentum

setzte sich diese Tradition fort. Die ältesten Mirakelberichte stammen

aus dem 5. Jh. und beinhalten schon das Eintragungsschema, das fortan

Gültigkeit besitzt: Namen und Herkunft des Votanten, Ursache des

Gelöbnisses, Beschreibung des Wunders und Dank dafür.

In den meisten Büchern findet sich darüber hinaus eine Vorrede, in der

die Verehrung des Gnadenbildes gerechtfertigt wird. Weitere

Informationen beziehen sich auf die wunderbare Herkunft des

Gnadenbildes und auf Wunder, die schon früher an diesem Gnadenort

gewirkt wurden. Diesem einführenden Bericht ist oftmals ein Gebetsteil

angefügt. Die Hochblüte erlebte das Mirakelbuch im 17. und 18. Jh., wie

die erhaltenen Bücher am Sonntagberg zeigen. Während die Mirakelbücher

vor allem die gebildeteren und lesekundigen Schichten der Bevölkerung

ansprachen, versuchte man durch das Andachtsbild auch die einfachen

Leute für die Wallfahrt zu gewinnen.

Das Andachtsbild entstand aus dem mittelalterlichen Brauch heraus, für

den rechtlichen Nachweis der Buß- und Sühnewallfahrt ein Pilgerzeichen

als Beglaubigung mit nach Hause zu bringen. Bereits im 14. Jh. gibt es

Hinweise, dass Nonnen miniaturgemalte kleine Andachtsbilder hergestellt

haben. Die Erfindung der Druckgrafik ermöglichte eine neue Dimension

der Verbreitung, da eine viel höhere Auflage hergestellt werden konnte.

So wurden im 17. und 18. Jh. tausende Andachtsbilder gedruckt. Wegen

ihrer weitläufigen Verbreitung erfüllten sie eine wichtige

Werbefunktion. Auch wenn das Grundmotiv der Andachtsbilder über die

Jahrhunderte gleich blieb, sind Unterschiede im Lauf der Zeit in

Material und Technik erkennbar. Im Laufe des 18. Jhs. wurde das

Andachtsbild auch als Heilmittel eingesetzt. Dabei übertrug sich die

Heilkraft des Gnadenbildes durch Berührung auf das Bildchen. Auf kranke

Körperteile gelegt, sollte dieses Linderung verschaffen. Andachtsbilder

wurden auch zur Abhaltung von Unglück, Krankheit und Katastrophen an

der Haustüre oder im Stall angebracht.

Eine Spezialität dieser Wallfahrt sind die Sonntagberger Fraisensteine

(ovale Tafeln aus gebranntem Ton, versehen mit einer reliefartigen

Darstellung des Gnadenstuhles), die vor allem im 18. und 19.

Jahrhundert ausgegeben wurden und als heilkräftig galten.

Was von der Wallfahrt bleibt... Devotionalien - Andachtsbildchen, Talismane, Andenken, Mitbringsel

Nichts ist naheliegender, als dass die Menschen das Heil und die Bitte

um Gebetserhörung, die sie sich am Wallfahrtsort erhofften, auch in

materialisierter Form mit nach Hause nahmen. Die Möglichkeiten an

„Mitbringseln" waren schier unüberschaubar und reichten von

Betpfennigen, Weihemünzen, Rosenkränzen, Wachsstöcken, Gebetbüchern

über Bildchen, Kupferstiche bis hin zu den verschiedensten Kreuzen.

Wegen der starken Nachfrage entstand eine Andenken- und

Devotionalienproduktion, die an den Wallfahrtsorten einen zusätzlichen

Wirtschaftszweig schuf.

Matrikelbuch der Sonntagberger Dreifaltigkeitsbruderschaft

Wolf Nicolaus Thurmann, 1685, Miniatur, Tempera auf Pergament Leihgabe Stiftsarchiv Seitenstetten

Bruderschaften, wie die 1651 am Sonntagberg gegründete, erfüllten im

Wallfahrtswesen eine wichtige Aufgabe, zu der vor allem die

Organisation von Wallfahrten und Prozessionen zählte. Im Matrikelbuch

wurden die Mitglieder nach Jahren geordnet angeführt.

Das Doppelblatt, das ursprünglich aus einem älteren Matrikelbuch der

Bruderschaft stammt, wurde 1707 im Zuge des Besuches von Kaiserinwitwe

Eleonore Magdalene Therese in ein neues Buch eingebunden. Kirchliche

und weltliche Vertreter der Christenheit - darunter als prominenteste

Personen Papst Innozenz XI. sowie Kaiser Leopold I., der Polenkönig

Johann Sobierski und Kurfürst Max Emanuel von Bayern (jeweils mit

Ehefrau) - beten den Sonntagberger Gnadenstuhl, der von Heiligen

umgeben ist, an.

Sonntagberger Fraisensteine

19./20. Jh., Terrakotta, Leihgabe Stiftsarchiv Seitenstetten

Wie der Name - Fraisenstein - schon verrät, versuchte man damit

hauptsächlich die Fraisen (Epilepsie oder Krampfanfälle, die besonders

für Kleinkinder sehr gefährlich waren) zu heilen. Da dem Zeichenstein

eine besondere Heilkraft zugesagt wurde, begann im 18. Jh. die

Produktion der Steine, bei der kleine Teile des Zeichensteines mit Lehm

vermischt in Modeln gegossen und mit dem Dreifaltigkeitssymbol versehen

wurden. In Wasser eingelegte Steine sollten als Trank genossen gegen

Fieberschübe helfen. Aber auch bei zahlreichen anderen Krankheiten

erhoffte man sich Heilung, indem man die Steine auf die erkrankten

Körperteile legte. Bis ins 19. Jh. war in jeder guten Hausapotheke ein

Fraisenstein enthalten.

Breverl - 19./20. Jh., Papier bedruckt und gefaltet

Eine besondere Form des Andachtsbildes waren die sogenannten Breverl:

Die kleinen kissenartigen Gegenstände waren mehrmals gefaltet und

geklappt. Sie wurden wie ein Amulett um den Hals getragen oder in die

Kleidung eingenäht. Erst nach der Segnung konnten sie ihre Wirkung

entfalten. Aber nur ein verschlossenes Breverl besaß eine helfende

Kraft. Geöffnet und auseinandergefaltet zeigte es meist Kupferstiche

mit Heiligendarstellungen oder ein bestimmtes Gnadenbild, das von einer

„geistlichen Hausapotheke" in der Form von Miniaturen wie

Schluckbildchen, Sebastianspfeilen, Nepomukszungen etc. umgeben war.

Hl. Benedikt von Nursia

Diese Darstellung des Heiligen ist eine Nachbildung der 1735

vollendeten Benediktus-Statue des italienischen Bildhauers Pietro Paolo

Campi in Monte Cassino. Der heilige Benedikt ist der Gründer des

Benediktinerordens und der Vater des abendländischen Mönchtums. Der

Stab weist auf seine Abtwürde hin, das Buch auf die benediktinische

Ordensregel ora et labora - bete und arbeite. Der Rabe hat ihn der

Legende nach vor dem Genuß eines vergifteten Brotes bewahrt. Geboren

wurde der heilige Benedikt um 480 in Nursia, gestorben ist er um 547 in

Monte Cassino. Er ist der Patron der Schulkinder und der Lehrer und

wird als Fürbitter um eine gute Sterbestunde angerufen. Papst Paul VI.

proklamierte ihn 1964 zum Patron Europas - im selben Jahr in dem er die

Wallfahrtskirche auf dem Sonntagbe zur Basilika erhob.

Die älteste Kapelle auf dem Sonntagberg wurde im Jahr 1440 errichtet.

Sie unterstand dem Stift Seitenstetten. Bald darauf wurde eine zweite

Kapelle angebaut. Um 1490 entstand eine größere gotische Kirche. Sie

faßte ungefähr 700 Gläubige. Mit der steigenden Bedeutung der Wallfahrt

in der Barockzeit wurde dieses Gotteshaus bald zu klein. So errichtete

man ab 1706 nach den Plänen des Baumeisters der Melker Stiftskirche,

Jakob Prandtauer, eine barocke Kirche. Fertiggebaut wurde sie von Josef

Munggenast, eingeweiht am 28. Juli 1729 vom Passauer Fürstbischof Josef

Dominik Graf von Lamberg. Die Wallfahrtskirche auf dem Sonntagberg gilt

heute als eine der bedeutendsten Schöpfungen der österreichischen

Barockkunst.

Sandsteinbögen - Im 18. und 19.

Jahrhundert hatte die Sandsteingewinnung auf dem Sonntagberg

überregionale Bedeutung. An der Westflanke des Berges befinden sich

noch heute Stollen, in welchen in früheren Zeiten Sandstein für

Schleif- und Wetzsteine gebrochen worden ist. Um 1900 wurde die

Wetzsteinerzeugung auf dem Sonntagberg jedoch völlig eingestellt. Die

Ursache war die Erfindung des künstlich erzeugten Carborundums, aus dem

man die Wetzsteine preislich und qualitativ günstiger herstellen

konnte. Der heimische Sandstein wurde auch schon zum Bau der

Wallfahrtskirche ver-wendet. Bei den hier zu sehenden Sandsteinbögen

wurden die Sandsteine ohne Mörtel mit großer Geschicklichkeit händisch

zu Rundbögen verlegt, die durch ihre gediegene Verarbeitung

beeindrucken.

Der Prandtauer-Brunnen wurde

zur Erinnerung an den Erbauer der Wallfahrtsbasilika 1994 von der

Marktgemeinde Sonntagberg im Rahmen der Dorferneuerung errichtet. Jakob

Prandtauer wurde 1660 in Stanz bei Landeck in Tirol geboren, lebte

später als Baumeister und Architekt in St. Pölten und gilt als einer

der bedeutendsten Kloster - u. Kirchenbaumeister des österreichischen

Barock. Sein Hauptwerk ist das Stift Melk, an der Kirche am Sonntagberg

arbeitete er von 1706 bis 1718. Fertiggestellt wurde der Bau von dem

mit ihm verwandten Josef Munggenast. Jakob Prandtauer starb 1726 in St.

Pölten.

Die barocke Basilika am Sonntagberg zählt zu den markanten Wahrzeichen

des Mostviertels. Ihre Lage ist außergewöhnlich: Von oben reicht der

Blick nahezu übers ganze Mostviertel und weit darüber hinaus. Vom Tal

aus bewundern Besucher und Durchreisende die Kirche schon von weitem.

Der Sonntagberg ist Wallfahrtsort, Ausflugsziel und Ort mit Geschichte.

Schon 1440 wurde hier die erste Kapelle gebaut. Die heutige Basilika

minor stammt von den Barockbaumeistern Jakob Prandtauer und Josef

Mungenast. Der Sonntagberg ist ein außergewöhnlicher Ort: Dem Himmel

näher! Wer die letzten Meter durch das schmale Gässchen zur Basilika

empor steigt, erreicht die Pilgerinformation Sonntagberg. Pilger,

Besucher und Wallfahrer werden dort herzlich willkommen geheißen und

erhalten Auskunft zu Führungen und der Umgebung, können sich bei einer

Tasse Kaffee und den bekannten Mohnzelten stärken oder finden ein

kleines Andenken für zu Hause.

Die Niederösterreichische Eisenstraße

führt durch jene Gebiete im Ybbs- und Erlauftal, die früher durch ein

intensives Kleineisengewerbe geprägt waren. Der alte Begriff

"Eisenwurzen", zuerst nur für die "Wurzel des Eisens", den steirischen

Erzberg, gebräuchlich, ging ab dem 17. Jahrhundert auch auf die

angrenzenden Gebiete der Steiermark, Nieder- und Oberösterreichs über.

Südlich von hier schließen sich hinter den Ybbstaler Alpen das

Innerberger (= Eisenerzer) und das Vordernberger Bergbaurevier an. Im

westlich benachbarten Oberösterreich reicht die Eisenwurzen über die

Enns bis ins Steyr- und Almtal. Seit dem 15. Jahrhundert genoß diese

Region als kaiserliches "Kammergut" die besondere Förderung des

Staates. Seine einstige wirtschaftliche Bedeutung drückt sich bis heute

in der ersten Strophe unserer Bundeshymne aus.

In Waidhofen lebten schon um 1300 zahlreiche Klingen- und

Messerschmiede sowie Schleifer. Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert blühte

das Eisenhandwerk auf. Die Hammerherren, die "Schwarzen Grafen",

erhielten große Bedeutung - sie wirkten neben den Kaufleuten sogar in

der Stadtverwaltung mit. Um 1500 bestanden allein in Waidhofen und

seinen Vororten etwa 290 Betriebe des Kleineisengewerbes. Das "eiserne

Gewerbe" entwickelte sich jedoch nicht nur an Ybbs und Erlauf, sondern

vor allem auch an zahlreichen kleinen Bächen in der

Eisenstraßen-Region. Während der Gegenreformation wanderten viele

Schmiede vor allem in die süddeutschen Reichsstädte ab. Waidhofen

konnte die damals verlorene wirtschaftliche Bedeutung nie wieder ganz

zurückerlangen. Dafür entstand im 19. Jahrhundert Großindustrie am Fuße

des Sonntagberges.

Bergfriedhof - Der nach der

Errichtung der Pfarre Sonntagberg (1783) angelegte Friedhof

(Benediktion 1785) ist einer der höchstgelegenen Bergfriedhöfe

Niederösterreichs. Er hat seinen ursprünglichen Charakter als Friedhof

der überwiegend bäuerlichen Bevölkerung weitgehend erhalten und ist mit

seinen schlichten Kreuzen und gepflegten Gräbern ein wunderschön

gelegener Ort der Beschaulichkeit und Besinnung.

Die Türkenbrunnenkapelle und die Quelle

Der Sonntagberg als großer Kraft- und Wallfahrtsort verfügt auch über

besonders segensreiche und kraftspendende Plätze. Neben dem

Zeichenstein in der Basilika zählt besonders die Quelle bei der

Türkenbrunnenkapelle dazu. Seit jeher holen Menschen von ihr das

Wasser, Besonders die Heilung von Augenleiden wird der Quelle

zugesprochen. Die barocke Kapelle aus dem Jahr 1745 ist üppig mit

Muscheln und Skulpturen ausgestattet und liegt östlich der Basilika

idyllisch auf einer Waldlichtung, nur einen kurzen Spaziergang entfernt.

Die nordöstlich der Wallfahrtskirche in einem Waldstück gelegene

Brunnenkapelle erinnert an das sagenhafte Rosswunder des Jahres 1529.

Hier sollen die Pferde der türkischen Heerschar, die den Sonntagberg

erstürmen wollte, ihren Herren den Dienst verweigert und ihre Knie

gebeugt haben. Den kurz danach errichteten Bildstock ersetzte man 1677

durch eine Kapelle, an deren Stelle 1745 der heutige Bau entstand. Der

gebänderte, mit Pilastern belegte Rechteckbau wird von einer Skulptur

des Erzengels Michael von Peter Widerin bekrönt, von dem auch die

Madonnenfigur vor der Kapelle stammt. Der als künstliche Grotte

ausgestaltete Innenraum birgt eine plastische Darstellung des

Sonntagberger Gnadenbildes aus der 1. Hälfte des 18. Jh.s, das von

Engeln und den hll. Petrus und Hieronymus flankiert wird. Das

Stirnwandfresko von Franz Josef Wiedon aus dem Jahre 1748 schildert das

Rosswunder.

Sandsteinbruch - Zur Errichtung

des Panoramaweges wurden große Mengen heimischen Sandsteins benötigt.

Für dieses Vorhaben wurde dieser Sandsteinbruch geöffnet, wo nun der

früher weithin bekannte Sonntagberger Sandstein wieder gewonnen werden

kann. Solche Sandsteinbrüche gab es bis um 1900 bei einer Reihe von

Höfen am Sonntagberg. Die Gewinnung des Sandsteins und dessen

Verarbeitung zu Wetz- und Schleifsteinen war seinerzeit für die Bauern

ein willkommener Nebenerwerb. Bei der Grundsteinlegung für das

Regierungsviertel in der Landeshauptstadt St. Pölten wurde 1992 als

Beitrag des Mostviertels Sonntagberger Sandstein aus diesem Steinbruch

verwendet.

Der 714 Meter hohe Sonntagberg dürfte vor 1250 gerodet worden sein.

Damals hieß der Höhenrücken noch "Ruznik". Dieser Name geht auf das

slawische Wort "ruda" (= Erz) zurück und weist auf das Vorkommen von

Sumpfeisen hin. Der Sonntagberg erhebt sich zwischen dem Alpenvorland

und den Kalkalpen. Bei gutem Wetter genießt man hier eine prächtige

Fernsicht über beide Gebiete, die für die Entwicklung der

Eisenstraßen-Region von besonderer Bedeutung waren: Im Süden boten Wald

und Wildwasser die nötigen Energiequellen für die Eisenverarbeitung;

aus dem fruchtbaren Norden kamen die Lebensmittel zur Versorgung der

Bergknappen und Hammerschmiede in der historischen "Eisenwurzen".

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: