web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Drosendorf

im Bezirk Horn, Niederösterreich, Mai 2023

Drosendorf-Zissersdorf ist eine Stadtgemeinde im

Bezirk Horn, liegt an der Thaya im nördlichen Waldviertel in

Niederösterreich und damit an der Grenze zu Tschechien. Im Juli 1278

widerstand die Stadt 16 Tage lang der Belagerung durch den böhmischen

König Ottokar II., der damit wertvolle Zeit verlor, währenddessen sich

sein Kontrahent Rudolf I. gut auf die Schlacht bei Dürnkrut und

Jedenspeigen vorbereiten konnte. Drosendorf zählt zu den wenigen österreichischen Städte, die noch von einer vollständig erhaltenen Stadtmauer umgeben sind. Und außerdem ist dort die Endstation vom Reblaus-Express, der Lokalbahn Retz–Drosendorf der NÖVOG.

Die 1,7 km lange Stadtmauer der Stadtbefestigung Drosendorf umfasst die

ganze Altstadt von Drosendorf, die sich auf einem Bergstock in einer

Thayaschleife befindet. In der Mauer befanden sich zwei Stadttore, das

Horner Tor und das Raabser Tor, wovon das Raabser Tor noch erhalten

ist. Die Mauer bindet auch die ehemalige Burg, das Schloss Drosendorf,

mit ein. Auf der Terrasse der Mauern führt heute ein Themenwanderweg

rund um die Stadt.

Links des Horner Tores, dem südlichen Stadttor von Drosendorf, steht an

der Stadtmauer auf einem Granitquader der sogenannte Wappenstein von

Drosendorf. Der scheibenförmige Stein besteht aus Zogelsdorfer

Kalksandstein und zeigt außen noch Ansätze von Kreuzrippen. Aus der

erhabenen profilierten Umrahmung des Steins lösen sich nach innen drei

profilierte Bögen in Halbkreisform (Maßwerk), die ein Wappenschild

umrahmen bzw. halten: ein einfacher Bogen oben, zwei weitere im Winkel

von ca. 120 Grad dazu im unteren Drittel des Steins. Diese beiden Bögen

sind spiegelgleich angelegt und laufen mit dem oberen Bogenteil in das

Wappenschild hinein, um in spitzem Winkel zurück zum Rand und wieder

zum Schild zu laufen. Diese Maßwerkteile erinnert ein wenig an die

Ziffer 3.

Der Wappenstein war ursprünglich einer der gotischen Schlusssteine der

Altstadtkirche von Drosendorf, die Ansatzstellen von acht Kreuzrippen

sind heute noch erkennbar. Die Altstadtkirche wurde im 30jährigen Krieg

1620 und 1648 verwüstet und danach im barocken Stil wieder aufgebaut.

Der Schlussstein mit dem Stadtwappen wurde zuerst bei der Richtstätte

an der Friedhofsmauer eingemauert, wechselte 1959 in das

Freilichtmuseum und steht seit den1980er Jahren beim Horner Tor.

Frühe Darstellung des Stadtwappens (gotischer Schlußstein aus der Altstadtkirche)

Oberes Torwartlhaus - Wohnhaus des Torwächters (bis etwa 1840)

Das Bürgerspital wurde 1536 von Johann Mrakes von Noskau für zehn

hausarme, fromme Leute, fünf Männer und fünf Frauen, gestiftet. Die

Stiftung war reich mit Feldern, Wäldern, einer Mühle und zwei Dörfern

ausgestattet und bestand in der vom Stifter bedachten Weise bis in das

20. Jahrhundert. Heute wird das Stiftungsgut von der Gemeinde

verwaltet. Der Ertrag der Stiftung wird an das Altersheim in Horn

abgegeben, also immer noch zweckgebunden verwendet. Ein Teil des

leerstehenden Spitalgebäudes wurde dem um Drosendorf sehr verdienten

Heimatforscher Ingenieur Franz Kießling zur Verfügung gestellt. Dieser

richtete hier 1925 das nach ihm benannte Drosendorfer Heimatmuseum ein.

Gegenwärtig wird das Museum neu eingerichtet.

1981-82 wurde das gesamte Gebäude renoviert. In der Spitalskapelle war

eine Galerie untergebracht. In den Jahren 2005 bis 2007 wurden mithilfe

der Dorf- und Stadterneuerung Seminarräume eingerichtet. Auch

Hochzeiten, Ausstellungen und andere Veranstaltungen können hier

abgehalten werden. Eine schwarze Kuchel wurde zugänglich gemacht.

Weiters wurde die Infrastruktur im ganzen Gebäude erneuert, das Dach

neu gedeckt und der Hof gepflastert. Damals wurde der barocke Hochaltar

aus der Kapelle in die Wallfahrtskirche Maria Schnee gebracht. Diese

Kirche steht an der Straße nach Zissersdorf in einem kleinen Wald und

gehört auch zur Spitalsstiftung.

Stefan von Maisau konnte 1278 die Stadt gegen das Heer des

Böhmenkönigs Ottokar II. Přemysl 16 Tage lang verteidigen. So konnte

Rudolf von Habsburg sein Heer bei Dürmkrut sammeln und formieren.

Ottokar verlor die Schlacht und auch das Leben. Die Habsburger

regierten fortan mehr als 600 Jahre in Österreich. Drosendorf bekam für

diese Hilfe verschiedene Privilegien, zum Beispiel das Recht, den

Doppeladler im Wappen zu führen.

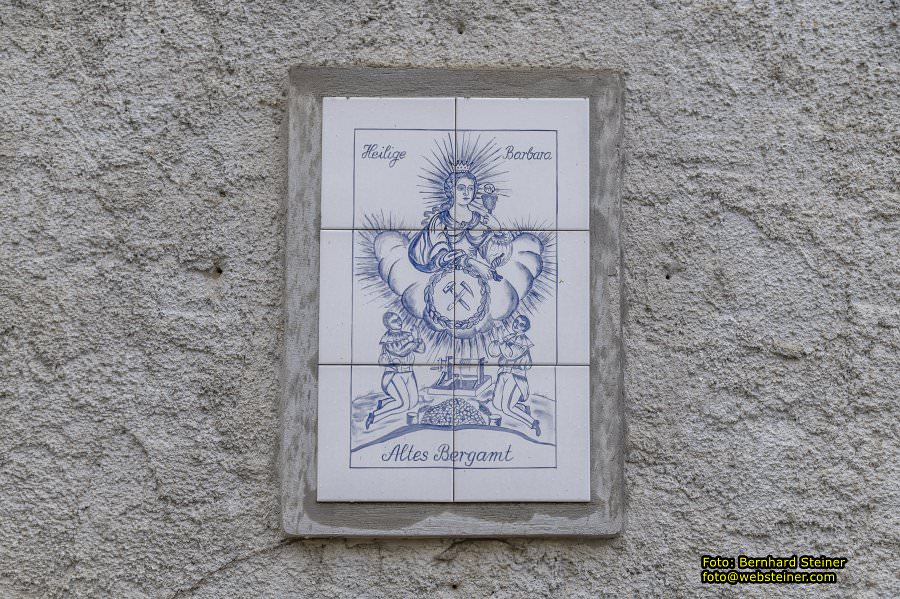

Barbara von Nikomedien ist eine populäre christliche Heilige. Der

Überlieferung zufolge war sie eine christliche Jungfrau, Märtyrerin des

3. Jahrhunderts. Sie wurde demnach von ihrem Vater Dioscuros

enthauptet, weil sie sich weigerte, ihren christlichen Glauben und ihre

jungfräuliche Hingabe an Gott aufzugeben. Die heilige Barbara zählt zu

den Vierzehn Nothelfern und ist Schutzpatronin der Artillerie und der

Bergleute.

Etwa in der Mitte der Bürgerspitalgasse, direkt hinter dem Rathaus steht das Bürgerspital mit der Spitalskapelle.

Es wurde 1536 von Johann Mrakesch von Noskau (er war auch Herr von

Litschau) für "Zehen Haußarm fromb Leuth" gestiftet. Die Stiftung war

reich an Wäldern, Feldern, einer Mühle und zwei Dörfern versehen und

bestand in der vom Stifter gedachten Weise bis etwas zur

Jahrhundertwende. Ein Teil des nun leerstehenden Gebäudes wurde später

dem um Drosendorf sehr verdienten Heimatforscher Ing. Franz Kiesling

zur Verfügung gestellt. Dieser richtete hier 1925 das nach ihm benannte

Drosendorfer Heimatmuseum ein.

Bürgerspital, gestiftet von Johann Mrakesch v. Noskau im Jahre 1536 für

10 verarmte Bürger. Die Kapelle war der heiligen Dreifaltigkeit geweiht.

Zum Dank dafür, dass Drosendorf von der Pest verschont geblieben ist, wurde 1714 am Hauptplatz die barocke Pestsäule

errichtet. Sie zeigt die drei Pestheiligen Rochus, Sebastian sowie den

Brückenheiligen Johannes Nepomuk. Auf dem Sockel befindet sich ein

Relief der Heiligen Rosalia, ebenfalls eine Pestheilige. Darüber die

Madonna und die Dreifaltigkeit. Die Inschrift auf dem Sockel enthält

ein sogenanntes Chronogramm, das heißt, die Großbuchstaben ergeben,

wenn man sie als römische Ziffern liest, das Jahr der Errichtung 1714.

Dreifaltigkeitssäule - Pestsäule im barocken Stil erbaut durch die Herrschaft und Stadt Drosendorf 1714

Im Rathaus ist heute das

Gemeindeamt untergebracht. 1542 wurde es vom Rat dem Besitzer der

Hofmühle abgekauft. Das Dach trug einen Glockenturm, mit dessen Geläute

die Ratsherren zu den Sitzungen gerufen wurden. Er verbrannte beim

großen Brand 1846. 1933 wurde die Fassade von dem akademischen Maler

August Hoffmann aus Wien mit Sgraffitomalerei versehen (restauriert

1982 und 2008).

Die Abbildungen zwischen den Fenstern des 1. Stockes zeigen

- Stefan von Maissau (Verteidiger gegen Ottokars Herr 1278)

- Bildnis des Hl. Martin, Schutzpatron der Stadtkirchen

- Ehrentafel für viele ungenannt gebliebene Bürger, die der Stadt im Lauf der Jahrhunderte gedient haben.

- Oswald von Eitzing, 1453, der sich bei der Errichtung der Martinskirche große Verdienste erwarb.

Rechts und links vom Tor sind der Stadtschreiber und der Nachtwächter

abgebildet, über dem Tor das Stadtwappen mit dem Doppeladler (1560). In

der Einfahrt des Rathauses sind die Modelle der Ruine Kollmitz und des

Schlosses Frain (Vranov) zu sehen. Das sind maßgetreue Anfertigungen

vom Drosendorfer Spenglermeister Suchy in der 30iger Jahren.

Das "Bergamtshaus" mit den

beiden Ecktürmen liegt rechts neben dem Rathaus. Es soll früher dem

Besitzer eines Alaunbergwerkes gehört haben. Eine Sage erzählt, dass

sich in Notzeiten oder wenn Gefahr droht, in dem Haus eine "weiße Frau"

zeigt. Das Haus befindet sich im Privatbesitz. Wo genau dieses

Alauenbergwerk war, ist nicht bekannt. Alauenstein war in der Medizin

als Blutstiller begehrt und daher wertvoll. 1846 gab es einen großen

Stadtbrand in Drosendorf. Damals brannte die gesamte Stadt ab bis auf

sieben Häuser, die bereits mit Tonziegeln gedeckt waren. Der

fürchterliche Brand war übrigens im Hinterhof dieses Hauses, in dem

sich eine Seifensiederei befand, ausgebrochen. Mit dem Haus ist die

Sage von der weißen Frau verbunden. Diese Gestalt erscheint in

Notzeiten oder wenn Gefahr droht.

Bergamtshaus - Patrizierhaus aus dem Jahre 1576. Es gehörte dem Besitzer eines Alaun-Bergwerkes.

Die Prangersäule, das Wahrzeichen der Gerichtsbarkeit und des

Marktrechts. Sie wurde um 1500 erbaut und ist eine der höchsten noch

bestehenden Säulen (8,30 m). Der untere Teil zeigt gotische Kielbögen.

Der obere Teil mit dem steinernen Mann wurde 1616 neu angefertigt, da

die alte Figur von einem großen Sturmwind heruntergeworfen worden war.

Der Ritter hielt ein Schwert im Arm. Das war das Zeichen der

Blutgerichtsbarkeit. Das heißt, der Stadtrichter hatte das Recht, auch

Todesurteile zu verhängen.

Der Arm mit dem Schwert brach später ab, sodass an Markttagen ein

Ersatzschwert an einer langen Stange an den Pranger gelehnt wurde. Das

Schwert sollte ja als Zeichen der Gerichtsbarkeit sichtbar sein. Im

Jahr 2000 wurde der Pranger renoviert. Der Ritter bekam ein neues

Schwert, auf das er sich nun stützt. Die an der Säule befestigte

Steinkugel ist ca. 40 kg schwer. Das ist ein sogenannter Parkstein. Für

kleinere Vergehen musste dieser Stein vom Rathaustor über die damals

unbepflanzte Angerwiese zum Pranger getragen werden. Für jedes Mal

Absetzen musste Bußgeld bezahlt werden. Mit der Prangersäule sind viele

Bräuche verbunden. Man machte Maissteige in der Walburgisnacht,

Brautpaare gingen nach der kirchlichen Trauung dreimal um den Pranger

herum, als Zeichen der staatlichen Anerkennung der Ehe.

Rolandsäule "Pranger" - Sittenlose Weiber und trunksüchtige Männer wurden hier angeprangert.

Der Stadtbrunnen befindet sich

im Stadtpark. Er ist 52,5 Meter tief in den Felsen gebaut. Es stand ein

Brunnenhaus darüber und das Wasser wurde mit Hilfe eines Rades

heraufgeschöpft. Der Drehbrunnen war bist Mitte der Zwanzigerjahre in

Betrieb. Der Brunnenrand wurde 1985 neu aufgemauert. Der über 50 Meter

tiefe Brunnen wurde von Bauleuten aus Jamnitz, heute Jemnitze, aus dem

Felsgestein gehauen. Unter dem Hauptplatz befindet sich ja Felsen. Der

Brunnen war ein Drehbrunnen. Mithilfe eines Rades wurde der Kübel an

einer eisernen Kette hinuntergelassen. 1925 wurde das Pumpwerk für den

elektrischen Betrieb eingerichtet. Bereits vorher waren die hölzernen

Röhren der städtischen Wasserleitung durch Eisenrohre ersetzt worden.

Alter Stadtbrunnen - Dieser Ziehbrunnen ist 52,5 m tief und wurde bis um 1926 benützt.

Die Stadtkirche wurde 1461-1464

im gotischen Stil an Stelle einer hölzernen Kapelle erbaut. Sie ist dem

Hl. Martin geweiht. Der Hochaltar und die Kanzel sind barock, ebenso

die Seitenaltäre und die Kreuzwegbilder. Der rechte Seitenalter zeigt

die Hl. Mutter Anna. Links ist der Hl. Antonius von Padua abgebildet,

er hilft, Verlorenes wiederzufinden. Die Statue des Hl. Martin auf dem

Hochaltar stammt aus der Zeit um 1900. Die Pfarre Drosendorf wird seit

der Gründung des Stiftes Geras im Jahr 1153 von den Prämonstratenser

Chorherren aus dem Stift Geras betreut. Die Gebeine der Hl. Valentina

stehen in einem barocken Glassarg in einer Fensternische.

Sehenswert ist auch das Heilige Grab in der Stadtkirche - es befindet

sich ganz hinten unter der Orgelempore. Dieses Grab wurde aus

handgeschliffenen Gablonzer Glassteinen von der in der ganzen Monarchie

berühmten Firma Zbitek aus Olmütz/Olomouc in Mähren hergestellt. Seit

1881 steht es in diesem Raum und war früher nur in den Tagen der

Karwoche zu besichtigen.

Marktkirche St. Martin in Drosendorf an der Thaya

Nachdem die Altstadtkirche, die schutzlos auf einem kleinen Hügel

liegt, durch die Errichtung der befestigten Burg auf dem Plateau

jenseits der Thaya immer mehr ihre ursprüngliche Bedeutung verlor, und

nachdem sich um die Burg reges Leben aufbaute, wurde es als

selbstverständlich empfunden, in der Stadt eigene Gottesdienste zu

feiern. So wurde schon bald, vermutlich im 13. Jahrhundert, eine

Martinskapelle errichtet, die „ausgestattet" wurde mit Priestern,

bestiftet mit einem Altar. Das Alter dieser Kapelle ist unbekannt, die

erste Erwähnung einer Stiftung finden wir aber bereits um 1408 beim

Barbaraaltar (diesen Altar gibt es nicht mehr). Die Kapelle hatte eine

eigene Meßlizenz, aber alle pfarrlichen Agenden (Sakramentenspendung,

Beerdigungen und vieles mehr) wurden in der Altstadtkirche vollzogen.

Drei bzw. vier Chorherren wurden der Pfarre vom Stift Geras zur

seelsorglichen Betreuung zur Verfügung gestellt.

Die Martinskapelle wurde zwischen 1461 und 1464 zu einem spätgotischen

Hallenbau erweitert. Feierlich konsekriert wurde diese neue Kirche am

2. Dezember 1464. Ein besonderer Gönner der Martinskirche war Oswald

von Eytzing (gestorben 1476), Inhaber der Herrschaft Drosendorf, der

testamentarisch eine reiche Stiftung verfügte, die sein Bruder Stephan

vollziehen mußte. Sie erstreckte sich auf die Altäre der Lieben Frau,

der hl. Barbara und der Zwölf Boten (1413 wird bereits ein

Achazienaltar, 1569 ein Georgsaltar erwähnt). Von den früher

zahlreichen Altären sind heute nur mehr zwei erhalten: Antoniusaltar

und Annaaltar, die beiden Seitenaltäre.

Besonders erwähnenswert ist der Glasschrein (links vorne im

Kirchenschiff) mit den kostbaren Reliquien der hl. Märtyrerin

Valentina, die 36jährig in Rom starb. Diese Reliquien sind ein Geschenk

der Gemahlin des kaiserlich österreichischen Botschafters am

päpstlichen Hof. Sie stammen von der römischen Katakombe San Lorenzo di

Ciriaca. Die Gräfin wiederum hatte diese Reliquien als Geschenk vom

Papst bekommen. Die Echtheit ist beurkundet in Rom am 1. Mai 1702. Die

kleine Marmorsteinplatte, die vorne links im Schrein liegt, war

ursprünglich am Grab der Heiligen angebracht. Die Inschrift lautet

übersetzt: Gebeine der Valentina, welche 36 Jahre lebte und starb am

Freitag den 18. März. Der rechts unten in die Tafel eingeritzte Fisch

war schon im Urchristentum Symbol und Bezeichnung für Christus und gilt

überhaupt als Symbol der Christen. Die „Fischblase", ein Ornament, u.

a. im Maßwerk gotischer Kirchenfenster, deutet ebenfalls darauf hin.

Der barocke Glassarg wurde zuerst in der Schloßkapelle aufbewahrt. Am

15. Mai 1704 ist er dann, laut Gedenkbuch der Pfarre, feierlich in die

Martinskirche übertragen worden.

Heilige Valentina - In einer

Nische in der Kirche am Hauptplatz befindet sich in einem barocken

Glassarg mit Akanthusdekor (um 1700) die sterblichen Überreste der

Heiligen Valentina mit einer Inschrift Tafel aus dem 3. Jahrhundert aus

einer römischen Katakombe. Auf der kleinen Steintafel stehen die

Sterbedaten der Toten. Sie starb mit 37 Jahren im Jahr 317. Diese Tafel

ist der älteste beschriftete Stein in Drosendorf. Diese wurden von

Papst Clemens XI. Katharina Eleonora Gräfin Lamberg zum Geschenk

gemacht und 1702 nach Drosendorf gebracht, wo sie zunächst in der

Schlosskapelle ausgestellt war. 1704 wurde Sie hierher in die Kirche

gebracht.

Das Innere ist ein vierjochiger Saalbau mit einfachem

Kreuzrippengewölbe und Wappen an den Schlußsteinen (Stadtwappen, Oswald

von Eytzing, Bindenschild). Zwischen den nach innen gestellten

Strebepfeilern wölben sich breite Arkaden mit verstäbtem Steingewände,

darüber liegen die Emporengänge. In den durch die Strebepfeiler

entstandenen Nischen befanden sich die zahlreichen Altäre der früheren

Zeiten. Den Chor überwölbt ein Kreuzgratgewölbe, an seiner rechten

Seite ist ein Oratorium eingebaut.

Die beiden Seitenaltäre kamen um 1783, nach Schließung der

Wallfahrtskirche Maria Schnee (im Wald zwischen Zissersdorf und

Drosendorf) unter Kaiser Joseph II., dem Sohn Maria Theresias, in die

Martinskirche. Die beiden sehr fein geformten, graziös und beschwingt

gestalteten Seitenaltäre sind mit qualitätvollen Bildern geschmückt:

links der hl. Antonius von Padua mit dem Jesuskind (im Oberbild der hl.

Petrus), rechts die hl. Anna, wie sie sich ihrem Kind, der

Gottesmutter, in typisch mütterlicher Haltung zuwendet (im Oberbild die

hl. Magdalena).

Diese Seitenaltarbilder wurden vermutlich vom berühmten Barockmaler

Franz Anton Maulpertsch oder von einem seiner Schüler angefertigt. Dies

trifft auch auf die an den Seitenwänden angebrachten Kreuzwegbilder zu,

die farblich und kompositorisch sehr dramatisch angelegt sind. Von

gleicher Qualität wie der Aufbau der Seitenaltäre ist die Rokokokanzel.

Der monumentale Hochaltar aus marmoriertem Holz erstreckt sich mit

Säulen und Pilastern über die ganze Apsiswand. Im erneuerten Mittelteil

steht unter dem Baldachin eine um 1900 entstandene Skulptur des hl.

Martin. In den Räumen zwischen den Säulen stehen große, bemalte

Holzfiguren der hll. Joachim, Joseph, Anna und Johannes des Täufers.

Davor, auf dem freistehenden Altartisch, der kuppelartige Tabernakel

mit einem Relief des hl. Norbert in der gerundeten Tür. Norbert von

Xanten, ca. 1082-1134, ist der Gründer des Prämonstratenserordens,

dessen Lebensform die Chorherren des Klosters Geras heute noch zu

verwirklichen suchen. Von Norberts Stammkloster Premontré bei Laon in

Frankreich kommt der Ordensname.

Hinzuweisen wäre noch auf das Taufbecken aus Sandstein, das Formen der

Spätrenaissance aufweist und anfangs des 17. Jahrhunderts entstanden

ist, sowie auf die 1896 vom Wiener Orgelbauer Kaufmann aufgestellte

Orgel.

Der spätgotische, einschiffige Bau wurde im ersten Drittel des 18.

Jahrhunderts außen und innen barockisiert. Damals wurden die Außenwände

des Langhauses mit einer barocken Dekoration überzogen, die jeweils die

zum Teil noch mit qualitätvollem gotischem Maßwerk versehenen Fenster

mit den darüberliegenden kleineren Rundfenstern zu einer Einheit

zusammenfaßt. Nord- und Südportal blieben unverändert gotisch. Am

Südportal befindet sich ein spätgotischer Griffring mit barockem

Beschlagstern und barocker Klinke. Der Chor mit 5/8-Schluß ist stark

einspringend und niedriger, mit Anbauten in den Zwickeln zum Langhaus:

im Norden die Sakristei, im Süden ein Stiegenhaus zum Oratorium der

Herrschaftsinhaber. Der Turm steht vor der westlichen Giebelfront und

ist in diese mit einer Seite integriert.

Vermutlich in den Jahren um 1180/1200 ließen die Grafen von Pernegg auf

einem von der Thaya ausgebildeten, felsigen Geländesporn eine

befestigte Siedlung anlegen. Dieses so genannte forum Drozendorf

wurde mit einer neuen Burg ausgestattet, dürfte aber zunächst nur von

Palisaden und Wällen umgeben gewesen sein. Da der letzte Pernegger Erbe

ein narre unt ein tore war,

kam Drosendorf bereits um 1220 in landesfürstlichen Besitz. In den

folgenden Jahrzehnten entstand der erste, von Zinnen bekrönte Mauerring.

Als 1278 der Entscheidungskampf zwischen den

Königen Rudolf I. von Habsburg und Premysl Ottokar II. entbrannte,

erwartete Stephan von Maissau das Heer König Ottokars in Drosendorf.

Ottokar verlor vor den gut verteidigten Mauern wertvolle 16 Tage.

Rudolf konnte diese unverhoffte Atempause zu weiteren Vorbereitungen

nützen und bald darauf die Schlacht von Dürnkrut für sich entscheiden.

Ohne den Drosendorfer Mauerring des 13. Jahrhunderts hätten vielleicht

niemals Habsburger in Österreich regiert!

Vor allem dank seiner Hochlage zählte Drosendorf über Jahrhunderte zu

den wehrhaftesten Städten des Herzogtums. Zudem kam es wiederholt zu

aufwändigen Ausbauten der Befestigungsanlagen, die ab dem 15.

Jahrhundert auf den Einsatz von Feuerwaffen ausgerichtet wurden. Damit

konnte die Stadt auch ihre letzte große Belagerung während des

30-jährigen Krieges glücklich überstehen. Als 1620 ein feindliches Heer

11 Tage lang vor den Mauern ausharrte, wurde - wie eine Hausinschrift

spöttisch bemerkt - nur ein Schwein am Rüssel verletzt.

Das Raabser Tor war das zweite

der beiden Stadttore. Hier ist noch der Torbogen erhalten. Links und

rechts oberhalb des Torbogens befinden sich die rechteckigen Öffnungen

für die Rollen der Zugbrücke, die über den Stadtgraben führte und bei

Gefahr aufgezogen werden konnte. Über dem Tor befand sich ein mächtiger

Torturm. Er brannte 1846 beim großen Stadtbrand ab und wurde nicht mehr

aufgebaut. Innerhalb des Tores befindet sich ein Graffito des

akademischen Malers August Hoffmann, der auch die Fassade des Rathauses

gestaltete. Der Mann auf dem Bild begrüßt die Hereinkommenden. Neben

dem Bild steht ein Hinweis auf die Geschichte des Tores und ein

sinnvoller Willkommensgruß.

Jahrhunderte bei Tag und Nacht, das Raabser Tor hielt treue Wacht.

Ließ niemals einen Feind herein, Das heißt fürwahr ehrwürdig sein.

Drum, Wanderer, kommst du vor das Tor, Bleib stehen und denk daran zuvor.

Bist du dem Städtchen Feind, kehr um, Hier ist das Tor, es wehrt dir stumm.

Doch bist du gut ihm, wie wir hoffen. Willkommen, Freund, das Tor steht offen.

Das Haus an der Stadtmauer rechts vom Raabser Tor war das Torwärterhaus

(Nr 3). Im Haus links vor dem Raabser Tor war einige Zeit die Schule

untergebracht. Vor dem Tor finden Sie Reste des Stadtgrabens. Die

Häuser jenseits des Grabens sind direkt in den Mauern der Vorwerke

hineingebaut. Das kleine Haus ganz rechts am Weg zur Promenade (Raabser

Tor 7) war das Mauthaus.

Elf reizvolle Städte liegen im

Schutz historischer Stadtmauern: Drosendorf, Eggenburg,

Groß-Enzersdorf, Horn, Hainburg an der Donau, Laa an der Thaya,

Marchegg, Retz, Waidhofen an der Thaya, Weitra und Zwettl - die Stadtmauerstädte Niederösterreich.

Sie bezaubern mit ihrem historischen Flair und laden ein zu

Entdeckungen und kulinarischen Genüssen. In allen Städten können Sie

die Stadtmauern entlang von Themenwegen bei einem Spaziergang oder

einer Stadtmauernführung erkunden.

Das Vorwerk (um 1550/1620)

Außerhalb der Stadtgräben waren an den beiden Torseiten mächtige

Vorwerke angelegt. Angreifer konnten so auf Distanz gehalten werden.

Von dem vor dem Raabsertor gelegenen Vorwerk blieb an der Straße die

Nordmauer mit dem Ansatz des Torbogens erhalten.

Entlang der Drosendorfer Stadtmauer bringt Sie ein Erlebnisweg in

müßige Urlaubsstimmung; lädt zum Nichtstun ein, aber auch zu bewährten

Straßenspielen und zeigt einen nostalgischen Rückblick auf die

Sommerfrische von Anno dazumal. Ein Spaziergang mit Ausblicken in die

Natur des Thayatales und auf ein Bollwerk mittelalterlicher

Stadtbefestigung.

Wegecharakteristik: 2 km; nahezu ebener Gehweg; Beleuchtung: Juli und August bis 23.00 Uhr, ansonsten bis 22.00 Uhr

Die Stadtmauer umschließt

Drosendorf noch vollkommen. Sie ist 1.750 m lang und mit 12 Türmen, an

einigen Stellen noch mit Zinnen, versehen. Umwandern Sie auf den beiden

Promenaden, Sommerpromenade und Winterpromenade Drosendorf und genießen

Sie den Anblick und Ausblick rund um Drosendorf.

Drosendorf gehört zu den elf reizvollen Städten, die im Schutz

historischer Stadtmauern liegen: Drosendorf, Eggenburg,

Groß-Enzersdorf, Horn, Hainburg an der Donau, Laa an der Thaya,

Marchegg, Retz, Waidhofen an der Thaya, Weitra und Zwettl - die

Stadtmauernstädte Niederösterreichs.

Das Schloss Drosendorf wurde an

der östlichen Ecke des Stadtgebietes angelegt, um die ungeschützte

Seite des Umlaufberges verteidigen zu können. Das Schloss besteht aus

vier dreigeschoßigen Flügeln, die einen viereckigen Innenhof bilden.

Das Schloss beherbergt auch eine Kapelle, die 1681 barockisiert wurde.

Die heutige Form des Schlosses erhielt es nach einem Brand im Jahr

1694, als das gesamte Gebäude abbrannte. Das Schloss Drosendorf ist in

Privatbesitz der Familie DI Markus Hoyos, seit März 2022 verpachtet und

seither wieder öffentlich zugängig. Der Pächter Baudouin de

Troostembergh betreibt eine Frühstückspension.

Die Stadt Drosendorf wurde auf einem Umlaufberg der Thaya erbaut. Der

Fluss schützt die Stadt also an drei Seiten. Die ungeschützte Ostseite

wurde besonders befestigt. Hier errichtete man eine mittelalterliche

Burg, an deren Stelle sich jetzt das Schloss befindet. Die heutige Form

erhielt es nach einem Brand 1694, bei dem nach einem Blitzschlag das

ganze Gebäude abgebrannt war. Der romanisch-gotische Gebäudekern wurde

im Renaissance-Stil ausgebaut. Das Schloss hatte auch einen Turm, der

aber schon 1710 abgetragen wurde. Weiters ein Wappenstein mit der

Jahreszahl 1548. Es ist der älteste Wappenstein im Hof und das ist das

Wappen der Grafen Mrakesch. An der Westseite ist eine Sonnenuhr zu

sehen. Am Südtrakt des Schlosses sehen wir das gemalte Wappen der

jetzigen Schlossbesitzer, der Grafen Hoyos. Es ist in den Farben

Blau-Weiß gehalten und mit goldenen Drachenköpfen versehen. Die

Schlosskapelle wurde 1681 in den damals noch tiefen Burggraben gebaut.

Sie ist Maria Himmelfahrt geweiht, jedoch derzeit nicht allgemein

zugänglich.

Gleich nach der Schlacht auf dem Machfeld 1278 ging die Herrschaft

Rosendorf in den Besitz der Habsburger über, wurde aber immer

verpachtet, und zwar zuerst an die Herren von Kapellen, die Rudolf in

der Schlacht gegen Ottokar entscheidend unterstützt hatten, und an die

Herren von Wallsee, dann an die Eizinger. 1534 für 40 Jahre an Johann

Mrakesch von Noskau. Er war der Gründer der Bürgerspitalstiftung im

Jahr 1536. Ab 1606 folgten die Grafen Mollard, die die Herrschaft als

Eigentum erwarben, also keine Pächter mehr waren. Seither ist das

Schloss in Privatbesitz. Die nächsten Besitzer waren die Reichskrafen

Kurz, die auch Horn besaßen. Durch Heirat gelangte der Besitz an

Ferdinand von Sprinzenstein, ab 1704 ebenfalls durch Heirat an die

Familie Lamberg. Seit 1822 ist das Schloss im Besitz der Familie

Hoyos-Sprinzenstein.

Im geräumigen, rechteckigen Hof befindet sich ein stimmungsvoller Brunnen mit dem Wappen der Grafen Lamberg.

Wappen der Hoyos an der Südfassade des Schlosshofes

Schloß: Alte Wehranlage aus dem 11. Jhdt. Babenberger-Besitz bis 1246.

Im Besitz der Habsburger 1278-1606. Die ehemals romanisch-gotische

Burganlage wurde im 16. Jhdt. im Renaissancestil ausgebaut und nach

einem Brand 1694 teilweise barockisiert. Über dem Tor das Wappen des

Reichsgrafen Kurz. Kapelle 1681. 1972-1981 Gesamtrenovierung Dipl. Ing.

Hans Graf Hoyos.

Drosendorf zählte über Jahrhunderte zu den wehrhaftesten Städten des

Herzogtums. Noch heute sind die ehemaligen Befestigungsanlagen in

beeindruckender Vollständigkeit erhalten. Freilich geht das weitläufige

Ensemble von Mauern, Türmen, Toren und Gräben auf unterschiedliche

Bauzeiten zurück: Die erste Stadtmauer wurde um die Mitte des 13.

Jahrhunderts errichtet. In den folgenden Jahrzehnten erhielt das

Hornertor zwei mächtige frühgotische Türme mit bewohnbaren

Obergeschoßen. Vor allem im 14. Jahrhundert wurde die alte Stadtmauer

verstärkt bzw. durch eine neue, rund 10 m hohe und bis zu 1,9 m starke

Mauer ersetzt, hinter der sich die Drosendorfer wieder sicher fühlen

durften. Im 15. Jahrhundert musste auf das Aufkommen der Feuerwaffen

reagiert werden, wobej die spätgotische Zwingerbefestigung mit ihren

Flankierungstürmen hervorzuheben ist. In der Renaissance wurden weitere

Modernisierungen vorgenommen und starke Vorwerke errichtet. Daher

konnte sich die Stadtbefestigung auch bei ihrem letzten großen „Test" -

der Belagerung von 1620 - bestens bewähren.

THUMERITZBACH-BRÜCKE, INSTANDSETZUNG 1998

ZUL. BELASTUNG: LKW MIT 25 t UND GLEICHLAST 500 kg/m² ODER 1 RFZ 60t IM ALLEINGANG

Wenn man von Zissersdorf nach Geras fährt, quert man im Johannesthal

den Thumeritzbach. Auf dem Pfeiler des rechten Brückengeländers steht

eine barocke Statue des Hl. Johannes Nepomuk. Der Heilige trägt - wie

in üblicher Ausführung - ein Priestergewand und Birret und hält ein

Kreuz mit Corpus Christi in seinen Händen. Die Sandsteinplastik wirkt

etwas disproportioniert., Oberkörper, Arme und Hände sind im Vergleich

zum übrigen Körper zu klein. Die Statue aus Zogelsdorfer Sandstein

steht auf einer quaderförmigen Platte, vom ursprünglichen Postament ist

nur noch die Abdeckplatte, ebenfalls aus Zogelsdorfer Stein, vorhanden.

Der derzeitige Pfeiler, auf dem die Heiligenstatue steht, ist aus

Betonguss und zeigt allseitig eingetiefte Kartuschen, auf der

Vorderseite ist eine Metalltafel angebracht.

Die Statue des Brückenheiligen wurde an der Querung des Thumeritzbaches

1755 aufgestellt. Zur Renovierung im 20. Jahrhundert gibt es folgende

überlieferte Geschichte: In den Kriegswirren des 2. Weltkriegs wurde

der Heiligenfigur der Kopf abgeschlagen und später unter der Brücke im

Bach gefunden. Als bei einem schrecklichen Verkehrsunfall an der Brücke

niemand 'wie durch ein Wunder' zu Schaden kam, wurde von den

Betroffenen dies zum Anlass genommen, die Statue als Dank renovieren zu

lassen. Mit dem Neubau der Thumeritzbachbrücke 1973 erhielt der Heilige

das heutige Postament, im Jahr 2000 wurden die Brücke und auch die

Figur saniert.

Altstadtkirche St. Peter und Paul in Drosendorf an der Thaya

Bei der Gründung des Stiftes Geras durch den Grafen Ulrich von Pernegg

um 1153 wurde die schon bestehende Pfarre Drosendorf dem Stift

einverleibt, es muß also, vermutlich an Stelle der heutigen Peter- und

Paulkirche, ein Vorgängerbau vorhanden gewesen sein. Die heutige

Pfarrkirche wurde aber viel später, im ersten Viertel des 16.

Jahrhunderts, als dreischiffige Anlage mit höherem Mittelschiff und

niedrigeren Seitenschiffen unter einem gemeinsamen Dach (Staffelkirche)

erbaut. Der Chor mit 5/8-Schluß ist eine Verlängerung des Mittelschiffs

in Breite und Höhe nach Osten. Die Chorfenster, die bei der

Barockisierung im 18. Jahrhundert verschieden hoch abgekappt wurden,

tragen noch Reste des ursprünglich gotischen Gewändes. Vor der Mitte

der Westwand, an einer Seite mit ihr verbunden, steht der quadratische

Turm. An jeder Langhauswand stehen fünf zweifach gestufte Strebepfeiler

mit geschweiften Giebeldächern, an der Westkante jeweils über Eck

gestellt, und an der Südwand des Langhauses befindet sich ein reich

verstäbtes, spätgotisches Kielbogenportal. In der Ecke zwischen dem

Chor und der Südwand des Langhauses steht der rechteckige

Sakristeianbau mit einem kleinen Fensterchen, ebenfalls aus der

Spätgotik. An der Südseite der Sakristei findet man ein Blechkästchen

mit einer Exvoto-Tafel „1816".

Im Inneren sind Mittel- und Seitenschiffe durch auf Pfeilern ruhende

Rundbogen miteinander verbunden (17. Jahrhundert). Die Seitenschiffe

sind bedeutend schmäler als das Mittelschiff. Der Chor ist um drei

Stufen höher, er ist gegenüber dem Mittelschiff durch zwei

vorspringende Halbpfeiler und einen darüber liegenden Rundbogen optisch

abgeteilt. Gemalte Pilaster flankieren die Fenster des Chores.

In den Gewölben sind eindrucksvolle Fresken vom Trogerschüler Lukas

Stipperger zu sehen, entstanden um 1780. Im Langhaus Szenen aus dem

Leben der beiden Kirchenpatrone, von Ost nach West: Wunderbarer

Fischfang; Petrus vor dem hohen Rat; Paulus vor dem Statthalter. Über

der Orgelempore: König David mit der Harfe. Im Chor von Ost nach West:

die drei göttlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung, dargestellt durch

zwei Frauengestalten und einen Putto; über einem stürzenden Dämon der

Triumph der Religion, von Putten umgeben. Die Seitenschiffe sind

ornamental und floral bemalt.

Beim Hochaltar mit seinem gemalten Aufbau, neobarockem Tabernakel und

der freistehenden Mensa beeindruckt vor allem das zwischen zwei

gemalten Pilastern hängende, qualitätvolle, monumentale Bild. Es zeigt

die beiden Kirchenpatrone: Paulus vor dem knienden Petrus - darüber die

thronende Dreifaltigkeit in Freskomalerei - und könnte eventuell eine Arbeit

Paul Trogers oder von einem seiner Schüler sein.

Im Chorraum steht links vom Hauptaltar ein kunstvoll gemeißeltes

spätgotisches Sakramentshäuschen (um 1515), das sich vom Boden bis zur

Decke erstreckt, mit Astwerk, Fialen und krabbenbesetzten Kielbögen

sowie zwei spätgotischen Eisentürchen. Es ist eine Meisterleistung der

Steinmetzarbeit. Gegenüber eine ebenfalls spätgotische Sitznische sowie

die reich verstäbte Tür zur Sakristei.

Die historisch wertvolle Orgel stammt aus dem Spätbarock und mit

ziemlicher Sicherheit aus der Werkstatt des berühmten Orgelbauers

Casparides aus Znaim, der sie um das Jahr 1729 hergestellt hat. Es ist

eine mechanische, zweimanualige Schleifladenorgel. 1978 wurde sie

restauriert.

Die marmorierte Holzkanzel ist mit Bandlwerkdekor aus der Zeit um 1730 geschmückt.

Links und rechts vom Triumphbogen stehen auf

Konsolen kunstvoll gearbeitete, überlebensgroße, polychromierte und

vergoldete, spätbarocke Statuen der hll. Florian und Johannes Nepomuk.

Auf dem linken der beiden illusionistisch gemalten Seitenaltäre, die

anfangs des 19. Jahrhunderts entstanden sind, eine ausdrucksvolle

barocke Pietà in einer Rokokovitrine. Das Altarbild mit der Darstellung

der Taufe Christi schuf M. Reis 1856.

Auf dem rechten Seitenaltar

ebenfalls ein Altarbild von M. Reis, das St. Ulrich darstellt.

Im linken hinteren Seitenschiff steht ein zehneckiger, spätgotischer Taufstein aus rotem Marmor.

Die römisch-katholische Pfarrkirche Drosendorf, auch Altstadtkirche

genannt, steht in der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf im Bezirk

Horn in Niederösterreich. Die Pfarrkirche Peter und Paul – dem Stift

Geras inkorporiert – gehört zum Dekanat Geras in der Diözese St. Pölten.

Die demnach schon früher bestehende Pfarre wurde um 1153 dem Stift

Geras inkorporiert. 1517 wird eine Weihe des Chores berichtet. 1597

wurde der Kirchturm erbaut. Im Gegensatz zur bestehenden Kirche war die

ursprüngliche Kirche in gotischem Stil errichtet, Reste sind in Form

eines gotischen Sakramentshäuschens (um 1515) im Chor links vom Altar

und des spätgotischen Südportals erhalten. In den Jahren 1620 und 1645

wurde die Kirche im Dreißigjährigen Krieg verwüstet und danach als

dreischiffige Kirche mit höherem Mittelschiff unter gemeinsamem Dach

(Pseudobasilika) wiederaufgebaut. Im Zuge der Barockisierung im 18.

Jahrhundert wurden die gotischen Fenster des offenbar noch erhaltenen

gotischen Chors vermauert oder verschieden hoch abgekappt.

Die Baugeschichte der Stadtbefestigung

Aus der Gründungszeit der befestigten Siedlung haben sich nur die

ehemalige romanische Filialkirche - heute ein Wohnhaus - und Teile der

Burg erhalten. Die Burg besaß einen im 18. Jahrhundert abgetragenen

Turm, der weithin sichtbar den Sitz der Herrschaft markierte. Die Stadt

selbst dürfte damals eine Holz-Erde-Befestigung geschützt haben. Die

erste Stadtmauer wurde um die Mitte des 13. Jahrhunderts errichtet. Sie

war an den beiden Torseiten rund 8 m hoch und erreichte Mauerstärken

von mehr als 1,5 m. Wo sie durch das zur Thaya abfallende Vorgelände

geschützt war, wurde sie schwächer ausgeführt und musste später der

gotischen Stadtmauer weichen. Daher findet sie sich heute vor allem an

den Torseiten erhalten. Sie zeigt uns hier noch spätromanisch geprägte

Mauertechnik.

In den Jahren um 1260/1300 wurde die südliche Stadtansicht in

spektakulärer Weise aufgewertet: Das Hornertor erhielt zwei mächtige,

den Torweg flankierende Türme mit bewohnbaren Obergeschoßen.

Mauertechnik, Detailformen und Steinmetzzeichen verweisen auf die

frühgotische Bauzeit. Nicht lange danach entstand auch an der Westseite

der Stadt ein hoher Turm. Er befand sich seitlich des Raabsertors und

wurde leider im 19. Jahrhundert abgetragen. Als nächste große

Unternehmung stand der Ausbau der bereits in die Jahre gekommenen

Stadtmauer an. Sie wurde an den Torseiten erhöht bzw. an den

Längsseiten verstärkt oder abgetragen und durch eine neue, rund 10 m

hohe und bis zu 1,9 m starke Mauer ersetzt, hinter der sich die

Drosendorfer wieder sicher fühlen durften. Die Bauarbeiten waren

spätestens in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts abgeschlossen.

1405 war Drosendorf von schweren Kämpfen betroffen, bei denen die Burg

mit Steinen und Pfeilen mannhaft verteidigt wurde. Auch die folgenden

Hussitenkriege boten reichlich Anlass, weitere Investitionen in die

Stadtbefestigung ins Auge zu fassen. So ist etwa der Rundturm an der

Südwestecke mit seinen rund 3 m dicken Mauern als frühe Antwort auf die

zunehmende Bedeutung von Belagerungsgeschützen zu sehen. Eine gewaltige

Bauleistung stellt die starke spätgotische Zwingerbefestigung dar. Sie

wurde der Stadtmauer mit Ausnahme der Südwestseite durchgehend

vorgelegt. Die zahlreichen Rondelle und anderen Flankierungsbauten des

Zwingers sind bereits mit Schießscharten für den Einsatz von

Feuerwaffen eingerichtet.

Im 16. und 17. Jahrhundert musste der zerstörenden Wirkung der

Geschütze weiter Rechnung getragen werden. Dies zeigen etwa die

massiven Verstärkungen des südöstlichen Zwingers. An den beiden durch

ebenes Vorgelände gefährdeten Torseiten entstanden starke Vorwerke, die

heute großteils verschwunden sind. 1667 wurde südwestlich des Schlosses

eine Schießstätte angelegt. Bald danach traten die militärischen

Interessen immer mehr in den Hintergrund. Die Zwingerbereiche wurden in

Gärten verwandelt und auf den Rondellen des seiner Wehreinrichtungen

beraubten Schlosses standen nun statt der Kriegsknechte schmückende

Steinvasen.

Die unerschütterliche Standfestigkeit der mittelalterlichen Stadtmauer von Drosendorf bis heute

In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts entsteht an der Mündung des

Thumeritzbaches in die Thaya ein Dorf. Die Grafen von Pernegg gründen

um 1100 dort eine Pfarre. Hiermit beginnt die Besiedlung des Hausberges

über dem Kirchenort. Bald entsteht daraus eine neue Burgstadt. Ein

Mauerring, 1,5 Meter dick und 8 Meter hoch, wird errichtet. In die

Stadt hinein führen zwei Tore. Drosendorf ist nun eine der

Festungsstädte an der Grenze zu Böhmen, wie auch Raabs oder Hardegg.

1240 wird Drosendorf zur Stadt erklärt. Ihre große Stunde kommt dann

1278, als die Stadt unter Stephan von Maissau über 16 Tage gegen die

Truppen von Böhmenkönig Ottokar II. verteidigt wird. Damit gewinnt

König Rudolf von Habsburg Zeit für das Sammeln seines Heeres für seine

siegreiche Schlacht gegen Böhmen im Marchfeld. Als Dank dafür wird

Drosendorf zur kaiserlichen Stadt erhoben. Da im 15. Jahrhundert die

Hussitenkriege aufflammen und die Feuerkraft der Geschütze zunimmt,

wird die Stadtmauer auf fast 2 Meter Dicke und 10 Meter Höhe verstärkt.

Zusätzlich erhält sie Zwinger mit Schießscharten. Im Dreißigjährigen

Krieg ziehen die Schweden an der Festungsstadt vorbei. Vermutlich hat

ihnen die Mauer zu viel Respekt abverlangt. Heute steht sie als einzige

noch vollkommen geschlossene Stadtmauer Österreichs unter

Denkmalschutz. Sie bietet vorzügliche Ausblicke auf die Thayaschleife,

und Stadtführungen bieten interessante Einblicke in ihre bewegte

Geschichte.

Wandert man vom Horner Tor entlang der Horner Straße zur Schule, kommt man nach dem Kreisverkehr zum Drosendorfer Kriegerdenkmal.

Man erreicht den in die Böschung eingelassenen Standplatz über vier

Stufen, die Seiten des Platzels sind mit Bruchsteinmauerwerk armiert.

Auf einem Sockel, der zur Nischenöffnung hin mit drei Stufen

unterbrochen ist, setzt eine Fassade aus Steinquadern an, die

Eckpilaster an den Kanten und der Nischenöffnung und dazwischen

vertikale stabförmige Verzierungen ausweist. Über diesen befindet sich

je ein Lorbeerkranz mit den Jahreszahlen beider Weltkriege. Auf den

Pilastern der Nischenöffnung setzt ein gestelzter Bogen an, der auf den

Kapitellen in einer kantigen Spirale ausläuft. Darüber wölbt sich ein

Scheingiebel in abgesetzter Bogenform mit seitlichen Voluten. Den

Nischenbogen begleitet ein verschlungenes Spruchband mit der Inschrift:

'Unseren Helden zur Ehre'.

Das Kriegerdenkmal wurde 1922 errichtet; davor wurde die 1905 dorthin

versetzte Pestmarter abgetragen und auf der anderen Straßenseite wieder

errichtet. Nach dem 2. Weltkrieg wurden die Tafeln mit den Gefallenen

und vermissten dieses Krieges ergänzt. Auf der rechten Seitenwand wurde

1995 über den Marmortafeln eine verzierte Holztafel mit der Inschrift

'Sie haben den Kampf gekämpft den Lauf vollendet und den Glauben

bewahrt' von K. Ruscha, 1995, angebracht.

Der Reblaus Express verbindet auf einer Strecke von 40 km die

rebenbewachsenen Hügel des Weinviertels mit den stillen Wäldern und

Teichen des Waldviertels. Mitunter weitab von Straßen und Siedlungen

geht die Reise durch ausgedehnte Wälder und kleinräumige Feldflure,

über Hügelland und Flussniederungen. Zehn Bahnstationen (Retz, Hofern,

Niederfladnitz, Pleißing-Waschbach, Weitersfeld, Hessendorf

Anglerparadies, Langau, Geras-Kottaun, Zissersdorf, Drosendorf) laden

zum Verweilen und Entdecken ein.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: