web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Friedensburg Schlaining

Stadtschlaining, Juli 2024

Die Friedensburg Schlaining diente einst als Verteidigungsfestung und ist heute ein bedeutendes Symbol des Friedens. Die Burg lädt unter dem Leitgedanken „Von der Wehrburg zur Friedensburg“ zu sechs neuen faszinierenden Ausstellungen ein, die Geschichte, Frieden und Demokratie in den Mittelpunkt rücken. In der malerischen Kulisse der Friedensburg werden Besucherinnen und Besucher auf eine packende Zeitreise von der mittelalterlichen Festung bis hin zu einem Zentrum des Friedens eingeladen.

Eine kurze Geschichte

Die Region um Stadtschlaining war schon 1200 v. Chr. für seine reichen

Antimonvorkommen bekannt. Eisengewinnung lässt sich bis 200 n. Chr.

nachweisen. Aus der darauf folgenden Zeit bis ins frühe Mittelalter

sind keine nennenswerten Funde aus dieser Gegend bekannt. Die

Geschichte von Stadtschlaining ist nicht untypisch für Kleinstädte

entlang der heutigen österreichisch-ungarischen Grenze. Damals im

Grenzraum des ungarischen Königreiches zum Heiligen Römischen Reich

gelegen, war für die Herrschaftsbesitzer die Gefahr groß, zwischen

benachbarten Mächten zerrieben und für politisch-militärische

Interessen vereinnahmt zu werden. Sie konnten sich aber auch durch

geschicktes Paktieren mit diesen Mächten arrangieren und so eigene

Vorteile und Rechte sichern. Im Friedensvertrag des Jahres 1271

zwischen König Stefan V. von Ungam und König Ottokar II. von Böhmen

wird erstmals der Name Schlaining („Zloynuk/Slomuk") genannt. Zu dieser

Zeit war die Befestigung im Besitz des Adelsgeschlechts der Güssinger.

Der in Wiener Neustadt residierende König Friedrich IV - besser bekannt

als der spätere Deutsche Kaiser Friedrich III. (Vater von Maximilian

I., bekannt als der „letzte Ritter") - ließ 1445 eine Reihe von Burgen

in Westungarm erobern, darunter auch Schlaining. Er verpfändete den

Besitz Schlaining an seinen Gefolgsmann und Heerführer Andreas

Baumkircher, der ihn in den nächsten Jahren von den ehemaligen Besitzen

käuflich erwarb. Baumkircher baute die Herrschaft aus und gründete die

an die Burg anschließende, befestigte Stadt. Als Anführer des

steirischen Adelsbundes wandte sich Andreas Baumkircher jedoch gegen

Friedrich III. Er wurde dafür 1471 in Graz hingerichtet.

Im Jahr 1544 fiel der gesamte Besitz der Herrschaft Schlaining an die

Familie Batthyány. Von der Eroberung durch die Türken blieb der Ort

zwar verschont, geriet aber in die Pufferzone zwischen Osmanischem

Reich und den Habsburger Ländern. Gemeinsam mit anderen Festungen hatte

die Herrschaft Schlaining nun eine strategische Bedeutung in der

Verteidigungslinie der österreichischen Länder gegen Osten. Nach dem

Ende der Türkenkriege ging diese Bedeutung verloren. In der Zeit der

Türkenkriege erlangten die Burgen der Familie Batthyány auch Bedeutung

durch ihr höfisches Leben. Mit der Berufung von Carolus Clusius an den

Hof Balthasar III. Batthyány in den Jahren 1577-1582 kam der

bedeutendste Botaniker seiner Zeit auf die Burg Schlaining. Innerhalb

der Stadtmauern von Stadtschlaining lebten Familien mit verschiedenen

religiösen Bekerintnissen und prägten den Ort durch ihre

unterschiedlichen Lebens- und Glaubenswelten. Neben Katholiken lebten

Protestanten in der Stadt, die in der Zeit der Reformation das

Wohlwollen der Familie Batthyány genossen. Mit der Ansiedlung jüdischer

Familien im 17. Jahrhundert entwickeite Stadtschlaining ein für diese

Region charakteristisches Merkmal religiöser Vielfalt.

Wirtschaftlich wurde Stadtschlaining während der Herrschaft der Familie

Batthyány zu einem lokal bedeutenden Ort mit einem großen Anteil an

Handwerkern unter den Stadtbewohnern. Mit der ungarischen Revolution

1848 endete die Zeit des Feudalsystems endgültig und damit auch die

Dienstleistungspflicht der Untertanen und die grundherrschaftliche

Gerichtsbarkeit. Die Familie Batthyány stellte den ersten

Ministerpräsidenten des neuen, nachfeudalen Königreichs Ungarn, das

sich vom Kaiserhaus in Wien nationale Selbstständigkeit sichern wollte,

Graf Ludwig Batthyány wurde jedoch im Jahr 1849, nach der

Niederschlagung der ungarischen Revolution in Budapest, hingerichtet.

Oberwart begann im 19. Jahrfiundert Stadtschlaining den Rang als

Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum abzulaufen. Dies auch deshalb, weil

die damals errichtete Bahnlinie Szombathely - Pinkafeld einige

Kilometer an Stadtschlaining vorbei führte.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges verior Ungam zwei Drittel seines

Staatsgebietes. Darunter auch Teile Westungarns, die als Bundesland

Burgenland an Österreich angegliedert wurden. Abseits von den Zentren

und darüber hinaus nun auch in einem wirtschaftlich rückständigen

österreichischen Bundesland gelegen, verzeichnete der Ort einen

stetigen Bevölkerungsrückgang. Der Beginn der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft leitete das endgültige Aus des jüdischen Lebens in

Stadtschlaining ein. Von den um 1850 etwa 650 im Ort lebenden Juden und

Jüdinnen wurden die wenigen hier verbliebenen Familien - 1934 waren es

19 Personen - im März 1938 aus ihrer Heimatstadt vertriebern. Die Burg

wurde zwischen 1939 und 1945 als Zwangsarbeitslager für etwa 300

Zwangsarbeiterinnen verwendet. Zwischen 1945 und 1947 war sie ein Lager

für Entnazifizierungsmaßnahmen für ehemalige SS-Angehörige und führende

Parteimitglieder der NSDAP.

Nach der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstandes im November

1956 wurde die Burg Schlaining eines der vielen Auffanglager für die

Flüchtlinge. Knapp 1.400 von ihnen waren hier untergebracht.

Bundesminister a. D. DDDr. Udo Illig erwarb die Burg 1957 und begann

mit den Renovierungsarbeiten. 1980 kaufte das Land Burgenland sie und

setzte die Renovierung fort. Nach dem Beitritt Ungarns zur Europäischen

Union (2004) liegt Stadtschlaining nach jahrzehntelanger Randlage am

Eisernen Vorhang nun in einer wieder zusammenwachsenden Region mit

offenen Grenzen, deren gemeinsame Wurzeln und Geschichte über 800 Jahre

zurückreichen. Heute ist die Burg Sitz des „Österreichischen

Studienzentrums für Konflikt- und Friedensforschung". Nach sehr

umfangreichen Sanierungsarbeiten in den Jahren 2020 und 2021 beheimatet

die Friedensburg Schlaining nun die Jubiläumsausstellung „Wir sind 100.

Burgenland schreibt Geschichte", die in multimedialer Weise die

100-jährige Geschichte des Burgenlandes beleuchtet und erlebbar macht.

ZUR JUBILÄUMSAUSSTELLUNG „100 JAHRE BURGENLAND. WIR SCHREIBEN GESCHICHTE"

Die Tore der Friedensburg Schlaining stehen seit dem 15. August 2021

offen und die Jubiläumsausstellung lockt mit einem breit gefächerten

Wissensangebot über das Burgenland. Ein historischer Anlass ganz im

Zeichen des Miteinanders. Das Burgenland hat sich im vergangenen

Jahrhundert von einer der ärmsten Gegenden Europas zu einer

Vorzeigeregion in Österreich, aber auch innerhalb der gesamten

Europäischen Union entwickelt. Wesentlich dazu beigetragen haben der

starke Zusammenhalt und das positive Wir-Gefühl in der Bevölkerung.

Besucherinnen erfahren auf rund 1.300 m² barrierefreier Fläche,

gegliedert in 12 Themenbereiche, Wissenswertes, Kurioses, aber auch

Nachdenkliches über die Entstehung, politische Geschichte, Identität

und Heimat, Wirtschaft und Umwelt, Auswanderung und die

Fluchtbewegungen sowie über kulturelle, sprachliche und religiöse

Vielfalt des Burgenlandes. Mit 850 Objekten von über 120 LeihgeberInnen

in 160 Vitrinen sowie 30 Medienstationen wird die burgenländische

Geschichte anschaulich erzählt. In den Mittelpunkt gerückt werden

packende Lebensgeschichten und Erinnerungen burgenländischer

Persönlichkeiten ebenso wie interessante Fakten zu landestypischer

Kulinarik und zu Genuss.

* * *

Der Burggraben

Die Burg steht auf einem Felssporn über dem Tauchental und war im

Mittelalter wegen der steilen Hänge von Norden und Osten kaum

anzugreifen. Im Süden und Westen trennt ein bis zu 10 m tiefer Graben

die Burg von der Stadt. Die ungewöhnliche Tiefe des Grabens ist ebenso

wie seine Breite von 80 m darauf zurückzuführen, dass im 15.

Jahrhundert das Baumaterial für die Errichtung der Burg aus dem Graben

gewonnen wurde. Gleichzeitig entstand dadurch ein eindrucksvolles

Annäherungshindernis, das insofern von fortifikatorischer Bedeutung

war, als sich knapp südlich der Burg ein kleiner Hügel befindet, von

dem es möglich gewesen wäre, die Burg zu beschießen. Die Breite des

Grabens trug demnach dazu bei, die Wucht der Geschosse zu reduzieren.

Die Außenbefestigung

Die Brücke über den Burggraben endet am äußeren Burgtor, das in dieser

Form seit der Mitte des 17. Jahrhunderts einen älteren Durchlass

ersetzt. Beidseits des Tores sowie dahinter sind weitere Teile der

Befestigung staffelartig zu sehen: Im Vordergrund verbindet eine

zweigeschoßige Zwingermauer mit Schartenöffnungen das Burgtor mit einem

halbrunden Batterieturm, dessen beide untere Geschoße im 15.

Jahrhundert entstanden. Im Hintergrund ragt der Torturm aus der Mitte

des 15. Jahrhunderts auf. An den Torturm schließt rechts der Bering der

Vorburg aus dem späten 13. Jahrhundert an, der im 15. und 16.

Jahrhundert erhöht wurde. Links sind im Hintergrund ein Stück des

Vorburgberings, der Bergfried und der Bering der Kernburg zu sehen, die

in zwei Ausbauphasen im 15. Jahrhundert errichtet wurden. Der Bering

der Kernburg erhielt dabei als Zierde umlaufend zwei Gesimsbänder aus

flachen Steinen. Über dem oberen Gesims sind abgeschnittene Holzbalken

für Konsolen zu sehen, die einen außenliegenden Wehrgang (eine

sogenannte Hurde), trugen, von dem der Mauerfuß verteidigt werden

konnte. Die in der Höhe gestaffelte Befestigung erlaubte es nicht nur,

die Burg aus allen Winkeln zu verteidigen, sondern sollte auch die

Bedeutung des Burgherrn demonstrieren.

Das Äußere und das Innere Burgtor

1648 errichtete Johannes de la Torre das äußere Rustikaportal, dessen

Inschrift C. A. 1. 6. / .4 .8 .D .B für Comes (Graf) Adamus de Batthyán

steht. Im Giebelfeld erscheint das von Genien mit Grafenkrone gerahmte

Familienwappen - oben auf dem Gipfel eines Felsens der Pelikan, der

seine Brust aufreißt, um seine hungrigen Jungen im Nest zu nähren, und

in der Höhle darunter ein wachsender Löwe, im Rachen einen Türkensäbel

haltend. Am Tor konnten die letzten Meter der Brücke hochgezogen

werden, wie die nischenartigen Rücksprünge und kleinen Ausnehmungen

belegen, in denen sich Flaschenzüge befanden. Aus der Zeit eines

früheren Burgbesitzers, Veit von Fladnitz, stammen zwei Wappensteine,

die neben dem äußeren Burgtor und einige Meter weiter innen über dem

Tor der Vorburg eingelassen sind.

In der Ausstellung „Burggeschichte“ auf der Burg Schlaining können die

BesucherInnen mittelalterliche Geschichte entdecken. In mehreren Räumen

im Untergeschoss der Burg erhalten sie einen umfassenden Einblick in

die verschiedenen Aspekte der Burg und ihre einstigen Bewohner. Von der

Gründung der Burg über den ersten Burgherrn Andreas Baumkircher bis hin

zu den Grafen Batthyány und dem Gelehrten und Botaniker Carolus Clusius

werden die vielfältigen Facetten dieser historischen Stätte beleuchtet.

Die Transformation der Burg Schlaining von einer militärischen Festung

zu einem Symbol des Friedens ist eine der bemerkenswertesten Episoden

ihrer

Geschichte. Heute beherbergt die Burg das „Austrian Centre for Peace“,

das sich der Förderung von Frieden durch Bildung und wissenschaft liche

Forschung widmet. Neben der reichen Geschichte bietet die Ausstellung

„Burggeschichte“ auch eine Reihe von interaktiven Stationen.

BesucherInnen können ihr Können im Schwertschwingen und

Armbrustschießen testen, ihr Wissen in einem botanischen Quiz unter

Beweis stellen und durch ein Heraldik-Memory spielerisch mehr über die

Wappenkunde lernen.

Der Hof der Vorburg

Nach der Durchquerung des inneren Burgtors gelangt man seit dem späten

13. Jahrhundert in die sogenannte Vorburg, in der das Alltagsleben der

meisten Burgbewohner stattfand: Hier wohnte die Besatzung der Burg,

lagerten die Waffen im Zeughaus, befand sich die nicht mehr

lokalisierbare Küche mit ihrem Lebensmittellager und stand die

Schmiede, in der die Werkzeuge und Waffen gewartet wurden. Von den

spätmittelalterlichen Häusern der Vorburg ist nichts erhalten geblieben

- die heutigen Gebäude stammen aus dem 16. und 18. Jahrhundert.

Lediglich der in der Mitte des 15. Jahrhunderts errichtete quadratische

Glockenturm steht noch, der 1646 bis 1649 möglicherweise nach Plänen

von Filiberto Lucchese zu einem Uhrturm ausgebaut wurde. Der sogenannte

Tiefe Graben trennt die Vorburg von der Kernburg, in der im 13.

Jahrhundert die Herrschaftsinhaber, die Güns-Güssinger, ab der Mitte

des 15. Jahrhunderts Andreas Baumkircher und in der Neuzeit die

Batthyány lebten. Die Brücke über den Graben befindet sich unmittelbar

neben dem Bergfried, der unter Baumkircher erneuert und erhöht wurde.

Die umfassende Ausstellung „Burgenland ab 1921“ ist eine Zeitreise

durch die politischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen dieser

einzigartigen Region Österreichs. Die Tour erstreckt sich über zwei

Stockwerke und acht Räume und beginnt im 1. Obergeschoss mit dem Raum

„Land der Dörfer“, in dem alle 171 Gemeinden des Burgenlandes

repräsentiert werden. „Das Werden des Burgenlandes“ beschreibt die

entscheidenden diplomatischen Verhandlungen und Verträge von

Saint-Germain und Trianon, die zur Entstehung des Burgenlands geführt

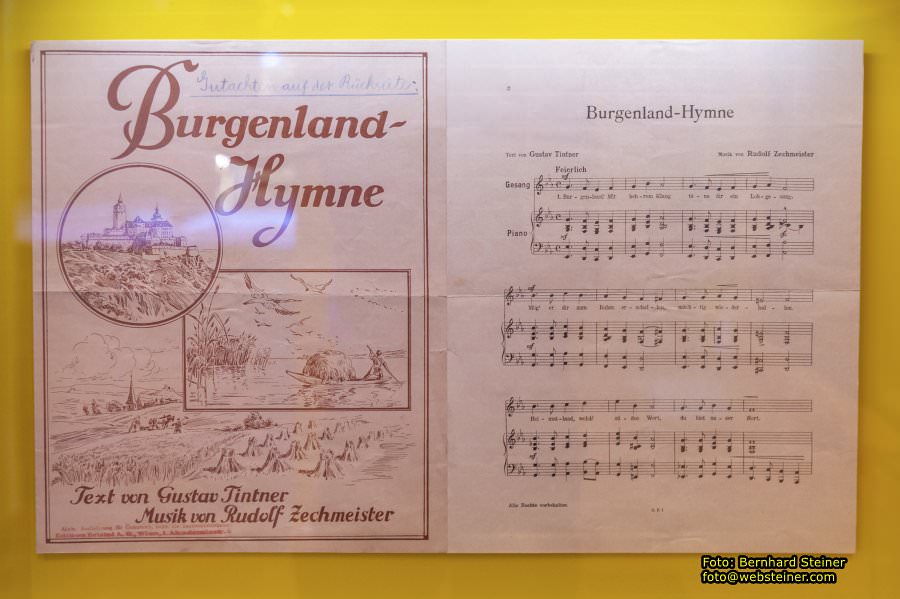

haben. Im Raum „Identitätssuche“ wird die Landesgründung, von der

Entwicklung eines Landeswappens bis hin zur Komposition einer

Landeshymne beleuchtet. Der „Kleine Engelsaal“ gibt unterschiedliche

Einblicke in das gesellschaftliche und soziale Leben der Burgenländer

und Burgenländerinnen. „Die politische Geschichte ab 1921“ befasst sich

mit der ersten Sitzung der burgenländischen Landesregierung, über die

Herausforderungen der beiden Weltkriege und der Nachkriegszeit. Ein

besonderer Fokus wird auf das dunkelste Kapitel bis hin zur Gegenwart

der Geschichte gelegt. „Verfolgt, vertrieben, vernichtet“ gedenkt der

Opfer des Nationalsozialismus und erinnert an das Massaker von Rechnitz.

Besitzer der Burg Schlaining

Die 1271 erstmals urkundlich genannte Burg wurde von den

Güns-Güssingern erbaut. In deren Besitz befand sie sich bis in das

erste Drittel des 14. Jahrhunderts und wurde vom ungarischen König

eingezogen. 1342 überließ König Ludwig I. die Burg der Familie

Kanizsai, nahm sie aber bereits 1371 wieder zurück. Nach 30 Jahren in

königlichem Besitz übertrug König Sigismund die Herrschaft an die

Familie Tompek von Oroszvár, von der sie Andreas Baumkircher erwarb.

Franz Batthyány erhielt Schlaining 1527 von König Ferdinand I.

übertragen, musste seine Rechte gegenüber den Baumkircher Erben jedoch

erst durchsetzen. Die Familie Batthyány teilte sich ab 1659 in mehrere

Linien, wobei die Schlaininger Linie ab 1778 gleichzeitig zwei

Burgbesitzer stellte. Die eine Hälfte ging nach dem Hochverratsprozess

gegen Ludwig Batthyány 1849 an den Staat und wurde vom Eisenbahnpionier

Franz Schmidt erworben. Diesen Teil erwarb 1911 Dr. Demeter Selesky,

der auch die andere Hälfte von der zweiten Batthyány Linie kaufte.

Kurzzeitig im Besitz des Gemeindeverbandes Oberwart ging die Burg 1956

an DDDr. Udo Illig über, der sie schließlich 1980 an das Land

Burgenland verkaufte.

Das Rondell

Andreas Baumkircher ließ in den 1450er Jahren ein viergeschoßiges

Rondell an der Ostseite des Palas errichten. Über Schlüsselscharten in

den unteren Geschoßen konnte man den schmalen Bereich südlich und

nördlich der Bastion einsehen und verteidigen. Im heutigen 1.

Obergeschoß blieben an der Fassade Entlastungsbögen von zwei hohen

Lanzettfenstern erhalten. Bauzeitlich trennten Holzdecken die Geschoße

(nur das halbe Klostergewölbe im heutigen Keller stammt aus dem 15.

Jahrhundert). Eine oberste Geschützplattform zeugte zwar von modernster

Waffentechnik, doch, da das Rondell an einem steilen, somit kaum

bezwingbaren Abhang stand, besaß es nur wenig fortifikatorische

Bedeutung - für den im Tauchental Vorbeiziehenden war es allerdings

weithin sichtbar und somit ein repräsentatives Zeichen des

Herrschaftsanspruchs des Burgherrn.

Gerald Mader (* 1. April 1926 in Payerbach; † 6. Mai 2019 in

Mattersburg) war ein österreichischer Politiker (SPÖ) und Rechtsanwalt.

Er war von 1971 bis 1984 Landesrat in der Burgenländischen

Landesregierung (Kery II, III, IV und V). Mader war ab 1983 Präsident

des Österreichischen Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung in

Stadtschlaining aktiv. 1988 gründete er die European Peace University.

Dr. Gerald Mader (1926-2019)

Gründer des Friedenszentrums Schlaining

Carolus Clusius Biografie

Am 19. Feber 1526 in Atrecht/Arras in der Grafschaft Artois in eine

kinderreiche und wohlhabende Familie geboren, wuchs Charles de

l'Escluse, wie er ursprünglich hieß, vielsprachig auf. Nach der

Lateinschule in Gent studierte er Rechtswissenschaften in Löwen sowie

Medizin in Marburg. Während eines kurzen Philosophiestudiums in

Wittenberg traf er 1549 mit Philipp Melanchthon, auf einer Reise nach

Genf 1550 mit Johannes Calvin die Spitzen der deutschen Reformation.

Sein Medizinstudium setzte er in Montpellier, wo er Zoologie und

Botanik bei Guillaume Rondelet hörte, und Paris fort. Von 1564 bis 1565

bereiste er mit Jakob III. Fugger Spanien und Portugal. Das Ergebnis

seiner dortigen Forschungen ist die „Spanische Flora". Darin legte er

das Grundschema für seine späteren Werke an. 1573 wurde er als Präfekt

der kaiserlichen Gärten an den Wiener Hof berufen. Nach dem Tod von

Maximilian II. 1576 entließ sein Nachfolger Rudolf II. den Protestanten

Clusius, der daraufhin auf Einladung von Balthasar Batthyány von 1576

bis 1588 Aufnahme in Güssing, Schlaining und Rechnitz fand. In dieser

Zeit entstanden die Hauptwerke von Clusius: der „Nomenclator", die

„Pannonische Flora" und die „Pilze Pannoniens". 1588 ging Clusius nach

Deutschland. Ab 1593 wirkte er in Leiden, wo er am 4. April 1609 starb.

Der Hauptsaal des Palas

Der von Andreas Baumkircher ab 1463/64 errichtete Palas wurde an den

nur wenig älteren Bering angestellt, weshalb der ehemals ungeteilte und

von einer Holzdecke überspannte Saal an seiner Ost- und Südseite tiefe

Nischen in Mauerstärke erhielt, über welche man im Osten auf hölzerne

Erker gelangte. An der Westseite der westlichen Nische der Südwand ist

ein Fragment der ursprünglichen Wandbemalung zu sehen - grünes

Rankenwerk mit einem Vogel sowie im oberen Bereich links einem Hirsch,

der sich zu einem Jäger zurückwendet, der gerade mit Pfeil und Bogen

auf das Tier zielt. Weiter unten rechts zeugt das Fragment eines

weiteren Hirsches (Hinterbeine), dass die Jagd offensichtlich das

Leitmotiv der Malerei war. Inhaltlich drängt sich ein Zusammenhang mit

der lokalen Legende vom Hirschenstein auf - dem höchsten Berg des

Burgenlands. Andreas Baumkircher und König Matthias Corvinus hätten

dort gemeinsam einen Hirsch gejagt und erlegt. Das enge Verhältnis

zwischen dem König und seinem Gespan in den Jahren zwischen 1463 und

1465 lässt es möglich erscheinen, dass in der Sage ein wahrer Kern

steckt, den Baumkircher als Demonstration seines Stellenwertes im

Hauptraum der Burg hätte verbildlichen lassen können.

Das Werden des Burgenlandes

Die deutschsprachigen Einwohner der drei westungarischen Komitate

Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg hatten enge kulturelle, ökonomische

und ethnische Verbindungen zum angrenzenden, nach dem Ersten Weltkrieg

1919 neu entstandenen Staat Deutschösterreich. Der Wunsch nach einer

Angliederung an diesen wurde mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker

begründet und in den Friedensverträgen von Saint Germain-en-Laye und

Trianon verankert. Ungarn versuchte die Durchführung der Landnahme

durch Deutschösterreich mittels paramilitärischer Freiwilligenverbände,

den sogenannten Freischärlern, zu verhindern. Erst nach zähen

Verhandlungen unter italienischer Vermittlung gab Ungarn im sogenannten

Venediger Protokoll dem internationalen Druck nach. Allerdings musste

Österreich seine Ansprüche auf Ödenburg fallen lassen. Eine

Verbesserung der zwischenstaatlichen Beziehungen begann mit der

burgenländischen Flüchtlingshilfe im Zuge des Ungarn-Aufstandes 1956

und intensivierte sich nach dem Fall des Eisernen Vorhanges sowie dem

Beitritt beider Staaten zur Europäischen Union.

Der Saal im ehemaligen zweiten Obergeschoß des Palas

Der von Baumkircher ab 1463/64 errichtete Palas wurde an den kurze Zeit

davor fertiggestellten Bering angestellt, weshalb ein zunächst

ungeteilter und von einer Holzdecke überspannter Saal im 1. Obergeschoß

(im mittelalterlichen 2. Obergeschoß) wie schon im Geschoß darunter an

der Ostseite tiefe Nischen in Mauerstärke erhielt. Der Saal war über

einen innenhofseitigen, hölzernen Gang und ein Portal im Süden der

Westwand zu betreten. Sonst blieben an der Westseite tiefe

Fensternischen mit Sitzbänken erhalten, die zu Kreuzstockfenstern

gehörten, deren Werksteinrahmen fassadenseitig noch zu sehen sind. Der

Saal wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts eingewölbt, während die

heutigen Zwischenwände für Wohnräume erst in der Mitte des 17.

Jahrhunderts eingestellt wurden.

Die Kapelle

Im späten 16. Jahrhundert wurden die Geschoße des Rondells mit

Muldengewölben mit Stichkappenkränzen versehen. Der damals hoch

aktuelle Gewölbetypus wurde erst kurz zuvor im Sitzungssaal des

Niederösterreichischen Landhauses in Wien in die regionale Architektur

eingeführt. Im Erd- und 1. Obergeschoß entstand dabei die Kapelle, die

man zunächst als protestantische und seit der Gegenreformation als

katholische Kapelle nutzte. Der Hochaltar wurde im frühen 18.

Jahrhundert angefertigt und zeigt das Allianzwappen von Graf Sigmund I.

Batthyány (1673-1726) und seiner Gemahlin Isabella Rosina von

Gallenberg (1670-1731). Die Geburt Christi des Grazer Malers Johann

Baptist Raunacher (unter dem Hl. Josef im Aufsatz, bekrönt von der

Heiligsten Dreifaltigkeit) dürfte später hinzugekommen sein. Das

Manuale der Orgel auf der Empore wurde 1695 vom Grazer Orgelbauer Jakob

Hochinger geschaffen und erhielt im 3. Viertel des 18. Jahrhunderts ein

neues Gehäuse. Seit dem 2. Viertel des 18. Jahrhunderts konnte die

Empore für die Familie Batthyány mit dem bestehenden Ofen beheizt

werden.

Familienwappen der Batthyánys

Im Jahre 1481 wurde Balthasar I von König Matthias I Corvinus das

Familienwappen verliehen. Balthasar I (†1520) – dessen Großvater Albert

(† 1435) sich erstmals Batthyány nannte, nach dem Gut Batthyán, welches

die Familie im Jahre 1398 von König Sigmund für die Verdienste im Kampf

gegen die Türken erhielt – war Obersthofmeister unter König Matthias I

Corvinus.

Die Darstellung des Wappen läst sich folgender Maßen im kurzen beschreiben:

Auf dem Gipfel eines natürlichen Felsens befindet sich ein silberner

Pelikan mit seinen Jungen im Nest sitzend. Diese werden vom Pelikan

durch sein eigenes Blut genährt. In der Höhle im Felsen darunter sieht

man einen aus natürlichem Wasser wachsenden goldenen Löwen, im Rachen

einen gold-begrifften Türkensäbel haltend. Die Familien Farben sind

blau-gelb.

Über den Eingang zum Rittersaal, der bereits zur Zeit von Andreas

Baumkirchner (15. Jh.) als Repräsentationsraum diente, befindet sich

eine Dekorationsmalerei aus dem Jahr 1740. Die Freskendarstellungen,

die zu den ältesten profanen Raumausschmückungen des Burgenlandes

zählen, zeigen weltliche, geistliche und dekorative Schwerpunkte. In

der Kapelle befindet sich eine kleine Orgel aus 1695 von Jakob

Häcklinger.

Der Abort

In Ermangelung einer Kanalisation auf der Burg entsorgte man Unrat

meist auf Misthaufen oder kippte ihn über die Burgmauer. Für die

tägliche Notdurft der Burgbewohner wurden Aborte in oft

schwindelerregenden Höhen an der Außenmauer der Burg errichtet, in

Schlaining befinden sie sich seit 1463/64 jeweils im Norden der drei

mittelalterlichen Obergeschoße. Diese Abtritte besaßen Abfallschächte,

die innerhalb der Mauerstärke geführt wurden und nicht in eine Latrine

mündeten, sondern am Fuß der Mauer ins Freie traten. Die Schächte

mussten daher nicht regelmäßig entleert werden. Neben menschlichen

Exkrementen fanden auch Abfälle über das „Plumpsklo" ihren Weg in den

Burggraben und geben heute oft noch Aufschluss über den Konsum in der

Burg. Unmittelbar neben dem Abort blieb eine kleine Nische zum

Abstellen von Kerzen oder Talglampen erhalten.

Kulinarische Identität

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. - Auch die Liebe zu einem Land.

Der Geschmack einer Region weckt Emotionen bis hin zur

Heimatverbundenheit. Die Kulinarik ist Teil der Identität. Heiß

umkämpft war nicht nur das uralte Grenzland, sondern auch der Platz am

pannonischen Herd. Im Burgenland treffen die alpenländisch-bäuerliche

Sterz-Region und die ungarische Gulaschtradition der Viehhirten

aufeinander. Unterschiedliche kulturelle Einflüsse haben die

kulinarische Identität des burgenländischen Raumes geprägt. Dazu kommt

das besondere Klima. Nicht nur die Zutaten für die Küche reifen

besonders gut, sondern vor allem auch jene für den Keller. Die Vielfalt

macht sich auch in den Weinregionen des Landes mit ihren

unterschiedlichen Böden bemerkbar. Im Hügelland des Südburgenlandes

musste der Wein vielerorts dem Apfel- und Birnenmost weichen.

Aufgespritzt mit Mineralwasser aus den Tiefen des Landes sorgen sie

nicht nur im Sommer für Erfrischung.

Ein fast vergessenes Kunsthandwerk ist das Flechten mit Weidenzweigen.

Das Korbflechten war in vielen burgenländischen Häusern eine typische

Winterarbeit. Als Material dienten Maisblätter, Weiden und Stroh. Für

die Ausstellung wurden poetische symbolhafte Objekte in

unterschiedlichen Techniken aus verschiedenen Rohstoffen geflochten.

Wir sehen einen Zander als Zeichen für die traditionsreiche Küche, ein

Segelschiff, für das auch Blaudruckstoffe verwendet wurden,

burgenländische Gänse für den Landespatron, den Heiligen Martin,

Windräder für das Heute. Alles bewegt sich auf die Sonne des

Burgenlandes zu. So finden Elemente und Techniken aus der Vergangenheit

mit dem Heute zusammen.

Die barocken Festräume

Sigmund II. Batthyány (1712-1777), war der Begründer des Schlaininger

Zweigs, wurde 1736 in den Herrenstand der Steiermark aufgenommen und

war ab 1746 Alleinbesitzer der Burg und Herrschaft Schlaining. Auf der

Burg sind ihm weitreichende Baumaßnahmen zuzuschreiben, wobei die

Adaptierungen vor allem der Erhöhung des Wohnkomforts dienten. Die

Wohnräume erhielten neue Fensteröffnungen, Türstöcke und Stuckdecken

sowie barocke Tafelparkettböden, die in den barocken Festräumen

erhalten geblieben sind. Die Decken der beiden Festräume zeigen

Bandelwerkstuck mit Laubwerk und können in die 1730er Jahre datiert

werden, also in jene Zeit, als Sigmund II. Rosalia Lengheim (1737)

heiratete.

Die figürlichen Elemente unterscheiden sich Raum für Raum inhaltlich

voneinander: Während sich im ersten, kleineren Saal Genien in liebender

Treue einander umarmen und küssen, lüften im großen Saal Genien

Vorhänge, hinter denen Trophäen und Soldaten in Erscheinung treten.

Damit kommt der zweiteilige Wahlspruch der Familie Batthyány zum

Ausdruck: „Fidelitate et Fortitudine" - mit Treue und Tapferkeit.

Der Ritter Andreas Baumkircher

Kein anderer Burgherr ist mit Schlaining so verbunden als der

Söldnerführer Andreas Baumkircher. In der Zeit des ausgehenden

Mittelalters als die Ritterheere allmählich von Söldnertruppen mit

Schusswaffen abgelöst wurden war er einer der verlässlichsten

Gefolgsleute von Kaiser Friedrich III. Als einer der letzten Ritter

konnte er als kaiserlicher Heerführer seinen Herrn zweimal aus fast

aussichtsloser Lage befreien. Durch die Thronwirren in Ungarn um die

Mitte des 15. Jahrhunderts war vor allem der westungarische Raum heiß

umkämpft. Davon profitierte nicht zuletzt Baumkircher, der hier mehrere

Herrschaften erwerben konnte. Schlaining machte er zu seinem Zentrum.

Im Konflikt zwischen Kaiser Friedrich III. und dem ungarischen König

Matthias Corvinus geriet er als Diener zweier Herren letztendlich

zwischen die Fronten. In der sogenannten Baumkircher-Fehde rebellierte

er ab 1469 gegen den Kaiser, was ihm 1471 den Kopf kostete.

Die Baumkircher und Schlaining

Andreas Baumkircher erfuhr durch die Gunst des Kaisers einen enormen

gesellschaftlichen Aufstieg, unter anderem als Burghauptmann und Gespan

von Pressburg. Er bekam nicht nur das Privileg sich Freiherr von

Schlaining zu nennen, sondern auch die Erlaubnis die Burg auszubauen

sowie eine Stadt und ein Kloster zu gründen. Ebenso erhielt er das

Recht zur Münzprägung. Seine Nachkommen konnten den Ausbau der

Herrschaft Schlaining durch den Erwerb weiterer Herrschaften sowie

einzelner Dörfer fortführen. Bereits nach zwei Generationen drohte

seine Familie auszusterben. Seine Enkeltochter versuchte den

eigentümlichen Besitz zu verteidigen und zu erhalten. Letztendlich

musste sich deren Tochter geschlagen geben und die noch verbliebenen

Teile von Burg und Herrschaft nach einem jahrzehntelangen Rechtsstreit

an die Familie Batthyány abgeben.

Der Kampf um das Erbe der Baumkircher

Barbara Baumkircher musste nach dem Tod ihres Onkels jedoch erst

nachweisen, dass die Besitzungen der Baumkircher erkauft und somit nach

ungarischem Recht auch an die weiblichen Linien vererbbar waren. Um

ihre Rechte abzusichern, setzte sie auf männliche Unterstützung. So ist

es zu erklären, dass sie drei weitere Male heiratete. Sie setzte auch

ihre Ehemänner Seifried von Polheim, Veit von Fladnitz und Longinus von

Puchheim als Mitbesitzer ein. Veit von Fladnitz wurde diese Strategie

insofern zum Verhängnis, als er sich 1526 von der Schlacht bei Mohács

fernhielt und trotz Aufforderung des Königs nicht teilnahm. Wegen

Untreue wurde ihm der Prozess gemacht und er seiner Güter für verlustig

erklärt. Der neue König Ferdinand I. übertrug deshalb die

Herrschaftsrechte für Schlaining an Franz Batthyány. Fladnitz konnte

jedoch die Besitzeinweisung verhindern. Der Prozess zwischen Batthyány

und den Baumkircher Erben dauerte mehrere Jahre an. Erst nach dem Tod

von Barbaras Tochter Magdalena, verehelichte von Radmannsdorf, konnte

Batthyány die letzten Anteile erwerben.

Von der Wehrburg zur Friedensburg

Die Gründung der Burg Schlaining fiel in eine Zeit, als das ungarische

Königreich im Mongolensturm des Jahres 1241 beinahe untergegangen war.

König Béla IV. förderte den allgemeinen Burgenbau zur Sicherung seines

Reichs. Der Adelige Heinrich II. von Güns-Güssing errichtete eine

dieser neuen Wehrburgen auf dem Schlaininger Felssporn und konnte damit

das Tauchental kontrollieren. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die

Burg oftmals ihre Besitzer, wurde vor allem unter den Familien

Baumkircher und Batthyány großzügig ausgebaut als auch erweitert und

verlor letztendlich ihre Funktion als Verteidigungsanlage und

Herrschaftszentrum. Vom 19. zum 20. Jahrhundert wandelte sie sich von

einem Wohnsitz über ein Gefangenenlager bis hin zu einer musealen und

öffentlichen Einrichtung, die sich letztendlich stark der

Friedensarbeit verschrieben hat. Aus der Wehrburg Zloynuk wurde die

Friedensburg Schlaining.

Rund 800 Jahre Burg Schlaining

Während Andreas Baumkircher Stadt und Kloster neu gründete, setzte er

für den Bau der Burg zwar wesentliche Akzente, doch gehen bei weitem

nicht alle Baukörper der Anlage auf seine Zeit zurück. Deren

vielschichtiger Entstehungsprozess kann in diesem Ausstellungsraum auf

mehreren Ebenen nachvollzogen werden. Die drei Modelle der Burg um

1300, um 1500 und um 1900 vermitteln einen Überblick über die Genese

der Anlage, das fliegende Modell im benachbarten Rondell gibt Einblick

in das Innenleben der Burg, die Digitalstation verschafft einen

Tiefblick in die neun Hauptbauphasen der Burg sowie ihre künstlerische

und handwerkliche Ausstattung, während der Film einen über die

Jahrhunderte kontinuierlichen Rundblick auf die Anlage mit ihren neu

errichteten und wieder abgekommenen Bauteilen gewährt. Über die

Wohnkultur auf der Burg legen archäologische Fundstücke beredtes

Zeugnis ab.

Burg Schlaining - um 1300

Burg Schlaining geht auf ein „Festes Haus" der Familie Héder aus dem

frühen 13. Jahrhundert zurück. Infolge des Mongolensturms des Jahres

1241 errichtete man zusätzlich einen Bergfried, der eine wesentliche

Steigerung der Verteidigungsfähigkeit brachte, sowie einen durchgehend

gemauerten Bering um die Kernburg. Nach der Güssinger Fehde 1289

erhielt auch die Vorburg einen Bering, der teilweise einen

außenliegenden Wehrgang aufwies. Gleichzeitig wurde das „Feste Haus"

abgebrochen, an seiner Stelle eine für den Fall einer Belagerung

lebensnotwendige Zisterne geschaffen und ein neuer Palas errichtet. Der

Bergfried ist im Modell als Baustelle nach den Zerstörungen von 1289

dargestellt.

Burg Schlaining - um 1500

Der für Schlaining wohl wichtigste Bauherr, Andreas Baumkircher, baute

die Burg massiv aus und vollzog damit die für die Zeit so typische

Wandlung zu einem wehrhaften Schloss, einem „gslos". Mit einzelnen

Baumaßnahmen wurde die Burg des 13. Jahrhunderts gegen die

Waffentechnik des 15. Jahrhunderts gesichert (Bastionen, Rondell, neuer

Bergfried, breiter Zwinger) und gleichzeitig ein neuer Palas mit einer

künstlerisch hochwertigen Ausstattung und gehobenem Wohnkomfort

(Festräume, Schatzkammer, Studierzimmer) geschaffen. Singulär ist das

sogenannte Baumkirchermonument, das ursprünglich vermutlich als

Wächterfigur am Tor der Vorburg angebracht gewesen ist (heute seitlich

des Tors der Kernburg).

Burg Schlaining – um 1900

Unter der Familie Batthyány wurde die Burg intensiv ausgebaut, indem

die Kubatur der Innenräume durch Aufstockungen und Zubauten deutlich

vergrößert wurde. Wandmalereien und Stuckausstattungen liefern

Zeugnisse für die renaissancezeitliche und barocke Wohnkultur. Auch das

äußere Erscheinungsbild wurde durch die Erhöhung des Südturms, die

Errichtung des äußeren Torbaus und der Brücke über den Graben in ihrem

Anspruch, den Status der Familie Batthyány zu repräsentieren, mehrfach

gesteigert. Die fortifikatorische Stärke der Anlage wurde zuzeiten der

Türkenkriege ausgebaut, danach jedoch geschwächt und damit das heutige

Bild der Burg geschaffen.

Das Erdgeschoß des Palas

Das Erdgeschoß des von Andreas Baumkircher ab 1463/64 errichteten Palas

ist seit der Anhebung des Bodenniveaus im Innenhof in der Mitte des 16.

Jahrhunderts ein Souterrainraum. An seiner West-, Nord- und Ostwand

blieben Mauerabschnitte von zwei unterschiedlichen Vorgängerbauten des

13. Jahrhunderts erhalten, die in den Neubau einbezogen wurden. Zu

Baumkirchers Zeit war der damals noch ungeteilte, mit einer Holzdecke

überspannte Raum vom Innenhof über einen Zugang südlich der heutigen

Eingangstreppe zu erreichen. Das Gewölbe wurde erst um 1586 über einem

Freipfeiler und Wandpfeilern errichtet, die vor den älteren Außenmauern

stehen und diese damit nicht belasten. Der Bodenbelag bestand ehemals

entweder aus Steinplatten oder aus gebrannten Ziegeln. Die

ursprüngliche Funktion des Saals ist zwar nicht überliefert, doch

könnte er wie im Burgenbau dieser Zeit üblich als Dürnitz (Speise- und

Gemeinschaftsraum) gedient haben. Im Süden wurde der Saal durch eine

Mauer von einem zweigeschoßigen Kellerraum getrennt, der einen eigenen

Zugang vom Innenhof besaß und als kühler Lagerraum für Lebensmittel

genutzt werden konnte.

NACHBAU DER WALLARMBRUST VON ANDREAS BAUMKIRCHER

ARMBRUSTBOLZEN (NACHBAU)

WINDE ZUM SPANNEN DER ARMBRUST (NACHBAU)

Alle Nachbauten wurden von Andreas Bichler angefertigt.

Was blieb von der Familie Baumkircher?

Die Familie Baumkircher war beinahe ein Jahrhundert im Besitz der Burg

Schlaining. Ihr Verdienst ist heute am deutlichsten in der Stadt selbst

und der Burg sichtbar. Im Burgbereich geben einige Stellen direkt

Einblick in die spätmittelalterliche Ausgestaltung. Vieles wurde durch

die anschließenden Jahrhunderte der Batthyány-Herrschaft wortwörtlich

übertüncht. Dennoch geben kleinere, im Boden des Burgbereichs zu Tage

geförderte Artefakte Hinweise auf das Leben der Menschen auf der Burg.

Meist ist es Gebrauchskeramik, die sie in der Küche ebenso verwendeten

wie bei Tisch. Tontöpfe dienten zum Kochen und als Vorratsgefäße,

Trinkbecher aus Ton waren das Alltagstrinkgeschirr sowohl an der Tafel

des Burgherrn als auch am Gesindetisch. Das Fragment eines Gusstiegels

aus Ton verweist auf den Bergbau um Schlaining und die Verarbeitung der

daraus gewonnenen Metalle. Die Produktion der Keramik dürfte ebenso in

der Nähe der Burg angesiedelt gewesen sein. Das eindrucksvollste Relikt

ist jedoch das Relief des Andreas Baumkircher am inneren Burgtor, mit

dem ihm ein immerwährendes Denkmal gesetzt wurde.

WAHLPLAKAT ZUR VOLKSABSTIMMUNG: „BURGENLÄNDER, ÖDENBURGER WEHRT EUCH

GEGEN DIE WIRTSCHAFTLICHE ABSCHNÜRUNG! SIE IST EUER UNTERGANG"

VERGRÖSSERTE POSTKARTE ZUR VOLKSABSTIMMUNG IN SOPRON/ÖDENBURG (PRO ÖSTERREICH) / 1921

Burgenland-Hymne

Text von Gustav Tintner, Musik von Rudolf Zechmeister

Identität suchen

Bei seiner Entstehung war das Burgenland kein einheitliches Gefüge. Es

gab kaum Straßen, die den Norden mit dem Süden verbanden und kein

geographisches Zentrum in dem schmalen Landstreifen. Auch die Menschen

entwickelten erst nach und nach ein „Burgenland-Bewusstsein". Die

Landessymbole wie das Landeswappen, die Landeshymne, der Landespatron

und der Landesfeiertag entstanden aus dem Wunsch nach einer

burgenländischen Identität. Sie repräsentieren die Zusammengehörigkeit

nach innen und außen. Heute können wir von einem Burgenland-Gefühl in

der Bevölkerung ausgehen. Die Volksgruppen des Burgenlandes

unterscheiden sich in ihren Alltagsroutinen als auch in ihrer Kleidung

kaum. Sprache, Tracht, Musik, Brauchtum sind Zeichen mehrfacher

Identitäten. So lässt sich die Gemeinsamkeit in der Vielfalt als das

burgenländische Identitätsmerkmal beschreiben.

Das Burgenland in 9 Einblicken

1921 hat das Burgenland in vielen Bereichen des Lebens einen Neustart

vollzogen. In den ersten 100 Jahren seines Bestehens konnte durch das

Engagement und den Willen der Burgenländerinnen und Burgenländer ein

Aufholprozess in Gang gesetzt und verwirklicht werden. Im Bildungs- und

Gesundheitswesen sowie in der Kultur lag das Burgenland zu Beginn

abgeschlagen im Reigen der österreichischen Bundesländer. Der Tourismus

steckte noch in seinen Kinderschuhen. Industrie, Landwirtschaft,

Weinbau waren kleinstrukturiert mit großen Wettbewerbsnachteilen. In

mehreren Etappen von Rückschlägen und äußeren Einflüssen begleitet

wurden diese Bereiche weiterentwickelt. Das Sicherheitswesen konnte

ständig den technischen Errungenschaften angepasst werden. Eine neue

Sicht auf Natur und Umwelt führte zu einer Neubewertung dieser

Lebensbereiche als Erholungs- und Schutzgebiet. Der allgemeine

gesellschaftliche Wandel hat zu einem veränderten Freizeitverhalten mit

intensiven Sport- und Vereinsleben geführt.

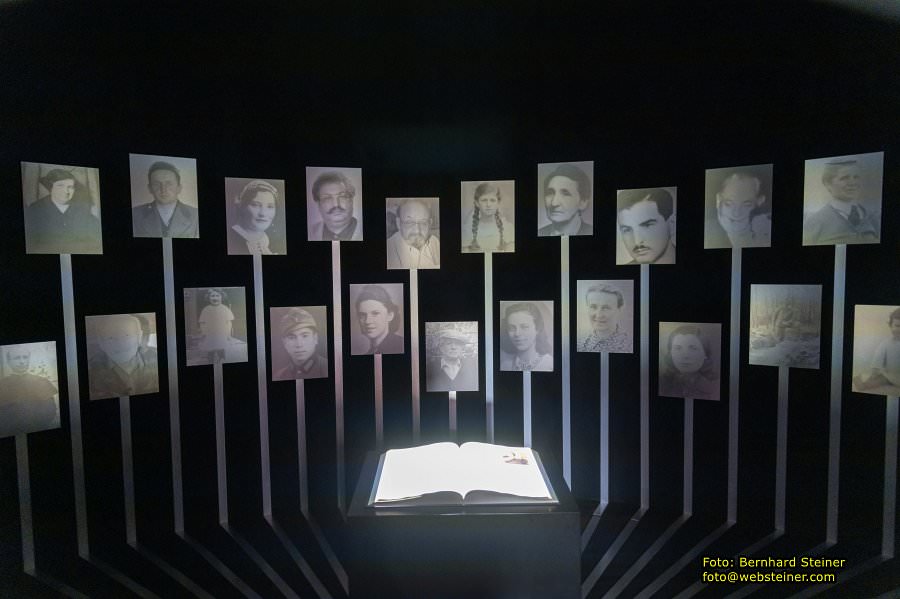

Verfolgt, vertrieben, vernichtet

Unmittelbar nach der nationalsozialistischen Machtübernahme im

Burgenland setzten brutaler Terror und Verfolgung ein. Die

Nationalsozialisten vertrieben, verhafteten und ermordeten tausende

Burgenländerinnen und Burgenländer - allein aufgrund ihres Glaubens,

ihrer Herkunft, ihrer Sexualität oder ihrer politischen Gesinnung. Die

mit Abstand größte Opfergruppe ist jene der Romnija und Roma.

Ausgewählte Biographien der Opfer sollen ihre Schicksale eindrücklich

schildern und unser Bewusstsein für bedrohliche Gefahren Tag für Tag

schärfen. Die jahrzehntelang ausgeblendete Rolle der Täter wird näher

beleuchtet und wir zeigen ihre Verantwortung im NS-Terrorsystem

deutlich auf. Das Burgenland verfügte mit 15.161

NSDAP-Parteimitgliedern (5,8% der Bevölkerung) über eine der geringsten

Organisierungsraten der Partei in Österreich. Nach Kriegsende wurden

rund 1.100 Burgenländerinnen und Burgenländer wegen ihrer Vergehen

während der NS-Zeit verhaftet und gegen 876 Personen wurden

Volksgerichtsverfahren eingeleitet, 196 Prozesse (22%) führten zu

Verurteilungen.

Das NS-Terrorsystem

Das Terrorsystem des NS-Staates wurde maßgeblich bestimmt durch das

Zusammenspiel der örtlichen NSDAP-Stellen mit der Gestapo, dem

Sicherheitsdienst der SS (SD), der Kriminalpolizei und der lokalen

Gendarmerie. "Vorbereitung zum Hochverrat", Vergehen nach dem

"Heimtücke Gesetz" und "Wehrkraftzersetzung" waren die häufigsten

Delikte, die zur Hinrichtung von Burgenländern und Burgenländerinnen

führten. Der NS-Staat bestrafte aber auch "Fahnenflucht" im Rahmen von

Standrechtsverfahren der Feldgendarmerie mit dem Tode. Nach den

Aufzeichnungen des Dokumentationsarchivs des österreichischen

Widerstandes wurden 512 Burgenländerinnen und Burgenländer Opfer von

politischen Verfolgungsmaßnahmen. 130 Personen aus dem Burgenland

wurden aufgrund von Widerstandstätigkeiten hingerichtet oder kamen

infolge von Misshandlungen oder katastrophalen Lebensumständen in

Konzentrationslagern zu Tode. Davon wurden 25 Männer und Frauen aus dem

Burgenland im Rahmen von Volksgerichtshofprozessen zum Tode verurteilt

und im Landesgericht Wien hingerichtet.

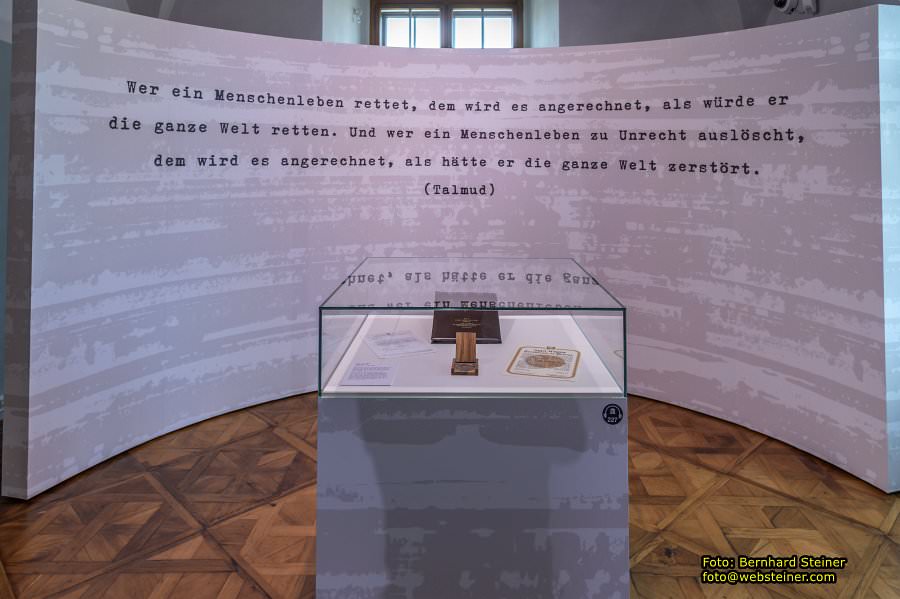

Dunkle Jahre - Von Tätern und Gerechten

Die Jahre 1938 bis 1945 gelten auch im Burgenland als das dunkelste

Kapitel der Geschichte. Die Sonderausstellung beleuchtet die Zeit des

Nationalsozialismus und die Schicksale der Menschen jener Epoche. Im

Mittelpunkt stehen Biografien von Tätern und Gerechten, die

eindrucksvoll das menschliche Handeln in diesen Jahren darstellen. Ein

Teil der Ausstellung widmet sich dem Rechtsextremismus und

Antisemitismus in der Gegenwart.

Der nationalsozialistische Terror im Burgenland dauerte vom 11. März

1938 bis 8. Mai 1945. Diese mehr als sieben Jahre stellen das dunkelste

Kapitel unserer Geschichte dar. Die Ausstellung „Dunkle Jahre. Von

Tätern und Gerechten.“ erzählt von Menschen, die sich in diesen Jahren

dem NS-Regime anpassten, sich an der Not anderer bereicherten, sie

misshandelten, verfolgten oder sogar ermordeten. Die Ausstellung

erzählt aber auch von denjenigen, die sich dem NSSystem nicht

unterordnen wollten, die Widerstand leisteten, Verfolgten halfen und

sich dabei selbst in Gefahr brachten. Diese Menschen handelten nach

ihrem individuellen Wertekompass. Manchmal widersetzen sich die

vorgestellten Biografien der eindeutigen Einordnung in die Kategorien

der TäterInnen oder Widerständigen. Auch auf diese Graubereiche möchte

die Ausstellung den Blick lenken und Uneindeutigkeiten thematisieren.

Aber die Schau richtet den Blick auch in die Gegenwart, eine

abschließende Medienstation dient der Darstellung dem Themenfeldes

Rechtsextremismus heute.

Täterschaft hat viele Gesichter

Die in diesem Ausstellungsteil beschriebenen Personen hatten einen

persönlichen Bezug zum Burgenland, weil sie hier zur Welt kamen oder

beruflich tätig waren. Viele von ihnen machten in NS-Staat Karrieren.

Sie waren Verhetzer, Schreibtischtäter, Denunzianten, Polterer - ja

sogar Mörder. Männer und Frauen dienten freiwillig und mit Überzeugung

einem grausamen und menschenverachtenden System. Ihre Opfer waren

Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, Juden und Jüdinnen, Roma und

Romnija, Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen,

KZ-Häftlinge, Kommunisten und Kommunistinnen, Kriegsgefangene...

Nicht alle Täter und Täterinnen mussten nach dem Krieg für ihre

Verbrechen Verantwortung übernehmen. Zuständig für die Ahndung von

Kriegsverbrechen waren die österreichischen Volksgerichte. Diese

handelten in den Jahren zwischen 1945 und 1955 ca. 20.000 Fälle ab und

fällten 23.477 Urteile, davon 13.607 Schuldsprüche und 43 Todesurteile.

30 Todesurteile wurden tatsächlich vollstreckt. Eine Vielzahl dieser

Strafprozesse befasste sich mit den im Burgenland begangenen

Endphaseverbrechen, mit den Verbrechen in Konzentrationslagern und

Haftanstalten sowie mit den Massenmorden in den Euthanasiestationen.

Viele der Angeklagten argumentierten bei ihren Gerichtsverfahren damit,

nur "Befehle" ausgeführt zu haben und wiesen jegliche persönliche

Verantwortung für ihre Taten von sich. Tatsächlich ist jedoch kein Fall

dokumentiert, wonach die Nichtbefolgung eines verbrecherischen Befehls

schwerwiegende persönliche Konsequenzen nach sich gezogen hätte. Die

Lebensgeschichten analysieren das soziale Milieu der Täter und

Täterinnen, beschreiben ihre Verbrechen und befassen sich mit ihren

Schicksalen nach Ende den Kriegen. Dabei zeigt sich, dase viele

NS-Täter wieder rasch den Weg in die Mitte der österreichischen

Nachkriegsgesellschaft fanden.

Das 17. Jahrhundert in Schlaining

Adam I. Graf Batthyány (1610-1659) gilt den heute noch lebenden

Batthyánys „als Stammvater der Familie im engeren Sinn". Als Calvinist

erzogen konvertierte er 1629 zum katholischen Glauben, wurde 1630 in

den Grafenstand erhoben sowie zum „wirklichen kaiserlichen Kämmerer"

ernannt. Hauptresidenz Batthyánys war Güssing, 1636 übernahm er auch

die Herrschaft Schlaining. Der Bereich zwischen Palas und Bergfried

wurde damals durch die Erstellung neuer Fußbodenniveaus verändert. Es

entstand ein großer Saal, dessen nördliche Hälfte auf einer

zweiteiligen Pfeilerstellung im Innenhof der Burg ruht, um den Raum

über die Breite des Berings hinausbauen und sie von beiden Seiten

belichten zu können. Der Saal wurde mit einer Stichkappentonne

überspannt, die auf mächtigen Wandpfeilern mit profilierten Kämpfern

steht. Zur Erschließung wurde hofseitig ein neuer Wendeltreppenturm

errichtet.

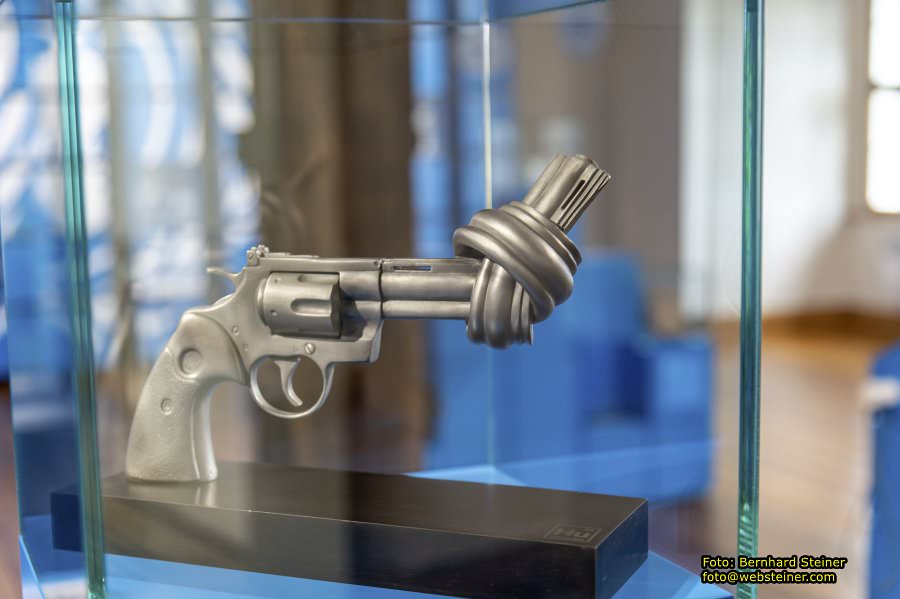

Die Ausstellung „Schlaining & Frieden“

erstreckt sich über mehrere Räume im dritten Obergeschoss und bietet

einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Facetten von

Friedensbildung und -erhaltung. Diese reichen von der bewegenden

Geschichte Sadakos und ihren Kranichen über die friedensbildenden

Methoden bis hin zur globalen Perspektive auf unserer Erde als

gemeinsames Heimatland. Gerald Mader, der Gründer des Schlaininger

Friedenszentrums, vertrat die Überzeugung, dass Friedens-Visionen nicht

nur notwendig, sondern auch realistisch sind. Dieser Raum erzählt von

den Anfängen des Friedenszentrums in den 1980er Jahren, einer Zeit, in

der die Welt vom Kalten Krieg und der ständigen Drohung eines

Atomkriegs geprägt war. Das Friedenszentrum Schlaining hat sich dank

der Initiative von Gerald Mader zu einem Ort entwickelt, an dem

führende Friedensdenker weltweit zusammenkommen. Zusammengefasst bietet

„Schlaining & Frieden“ einen tiefen Einblick in die Komplexität und

Vielfalt von Friedensprozessen und zeigt auf, wie wichtig es ist, dass

jeder von uns aktiv an diesem Firedensprozess beitragen soll.

Die interaktive Ausstellung des ACP (Austrian Centre for Peace) bietet

einen umfassenden Einblick in die Entwicklung und Arbeit der

Friedensbewegung seit den 1970er Jahren bis hin zu den aktuellen

Konflikten unserer Zeit. BesucherInnen können sich intensiv mit den

verschiedenen Aspekten von Frieden, Friedenserziehung und

gesellschaftlich-politischer Partizipation auseinandersetzen.

Sadakos Kraniche

6. August 1945: Ein US-amerikanisches Flugzeug wirft über Hiroshima

eine Atombombe ab. Die Folgen sind fatal: 80.000 Menschen sterben

sofort oder wenige Tage darauf. Auch ein kleines Mädchen namens Sadako

wird Zeugin. Zunächst scheint es, als ob sie den Anschlag unbeschwert

überstanden hätte. Doch mit zwölf Jahren erkrankt sie an Leukämie –

eine Spätfolge des Atombomben-Abwurfs. Ihre einzige Hoffnung liegt in

einem alten japanischen Glauben: Wer 1000 Papierkraniche faltet, hat

einen Herzenswunsch frei. So macht sich Sadako daran und faltet Kranich

für Kranich. Doch als die 1000 Kraniche fertig sind, geht es ihr

schlechter als zuvor und letztendlich stirbt sie kurz vor ihrem 13.

Geburtstag. Ihre Familie beschließt, die Kraniche des kleinen Mädchens

hinaus in die Welt zu tragen und mit ihnen die Botschaft des Friedens.

Einer dieser Kraniche wird auf der Friedensburg Schlaining aufbewahrt

und findet sich auch im Logo wieder.

Ich schreibe den Frieden auf eure Flügel.

Und ihr werdet über die ganze Welt fliegen.

SADAKO SASAKI

Der Hof der Kernburg

Der innere Burghof (Schwarzer Hof) geht auf Andreas Baumkircher zurück,

der auf der gegenüberliegenden Seite ab 1463/64 seinen neuen Wohnbau,

den Palas, errichten ließ. Das mittelalterliche Erd- sowie 1. und 2.

Obergeschoß werden heute als Halbkeller, Erd- und 1. Obergeschoß.

wahrgenommen, da der Boden im Innenhof im 16. Jahrhundert angehoben

wurde. In den drei von Baumkircher erbauten Geschoßen entstand je ein

großer Raum, der jeweils über Kreuzstockfenster belichtet und über

einen an der Fassade liegenden hölzernen Gang erschlossen wurde. Die

Außengänge mündeten links in einen ursprünglich breiteren Treppenturm.

Bei einem Umbau im 16. Jahrhundert wurden die Türen auf die Außengänge

durch Fenster ersetzt. Der Palas wurde dabei um ein Geschoß aufgestockt

und erhielt neue, schwarz gefasste, für den Hof namensgebende

Fensterrahmen. An den Treppenturm schließt im Norden und Westen die

über 6 m breite Umfassungsmauer, der Bering, an, der seit dem 17.

Jahrhundert als Rückwand für einen Gang dient, der auf hohen Bögen

erbaut wurde und in einen neu errichteten Treppenturm vor dem Bergfried

mündete. Bereits im 16. Jahrhundert wurde der Bering mit Wohnräumen im

zweiten Obergeschoß überbaut.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten im Sommer 2020 wurden Fragmente einer

spätmittelalterlichen Wandgestaltung an der Ostwand des heutigen

Treppenhauses freigelegt. Zutage traten im oberen Teil Rankenmalerei,

die nach unten mit einem schwarzen Strich abgeschlossen ist, und im

unteren Teil zwei einander zugewandte Pferde, von denen links der

Vorderkörper und Reste eines Reiters (Arm) sowie rechts ein Kopf

erhalten sind. Möglicherweise handelt es sich dabei um die Reste einer

Schlachtenszene. Diese hochwertige freskale Ausstattung an einem

Geschoßpodest des mittelalterlichen Treppenturms steht in Zusammenhang

mit einem turmartigen Bauteil, der damals nördlich des Treppenhauses

neu entstand und etwas später ebenfalls malerisch ausgestaltet wurde.

Hier dürfte sich jener Raum befunden haben (Gewölbe im Turm), in dem

1539 nachweislich Urkunden und Kleinodien untergebracht waren.

Das Baumkircher-Monument

Neben dem Eingang zur Kernburg sind in die Mauer eine Bauinschrift

sowie das Relief eines Ritters eingelassen. Die Inschrift besagt: Nos

Andreas Pemkircher de Zolo / nok Comes posonien [sis] hoc magnificu[m]

/opus fortissimor[um] muroru [m] erig[i] feci / mus Inceptu[m] Anno dni

M / CCCCL/1450 (Wir Andreas Baumkircher von Schlaining, Burggraf zu

Pressburg, haben veranlasst, dass dieses großartige Werk mächtiger

Mauern errichtet wird, begonnen im Jahr 1450). Darüber steht eine

ritterliche Figur in Rüstung mit Schild und Fahne jeweils mit dem

sprechenden Wappen der Baumkircher, einem Kirchengebäude. Gesichert

ist, dass Inschrift und Relief hier in Zweitverwendung versetzt sind

und anfänglich nicht übereinander angeordnet waren. Über die

ursprüngliche Funktion und Platzierung herrschten bislang

unterschiedliche Meinungen. Nach neuesten Forschungen könnte es sich um

eine Wächterfigur am Burgtor gehandelt haben, zumal Baumkircher 1450

noch nicht in Besitz, sondern nur Pfandnehmer der landesfürstlichen

Burg war und sich in dieser Funktion im Sinne seiner Heldentat von

Wiener Neustadt als Wahrer der kaiserlichen Macht inszeniert hätte -

Baumkirchers Ruhm basierte darauf, 1452 ein Stadttor von Wiener

Neustadt vor den Feinden Friedrichs III. im Kampf geschlossen zu haben.

Die Bebauung innerhalb der Vorburg

Die Gebäude der Vorburg wurden in allen Jahrhunderten neuen

Bedürfnissen angepasst, wobei man den älteren Baubestand meist nicht

abriss, sondern integrierte. Links sieht man die Innenseite des unter

Andreas Baumkircher 1463/64 verstärkten Berings der Vorburg, der mit

fast 5 m Mauerstärke bis auf die Höhe des 1. Obergeschoßes

durchgemauert wurde. Erst darüber ließ der Bauherr ein zweites

Obergeschoß mit Innenräumen errichten. Auf Hofniveau entstanden kleine

Nischen. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts verstellt ein

zweigeschoßiges Gebäude die südliche Hälfte des Berings und den Zugang

zum Glockenturm. Rechts vom inneren Burgtor entstand ebenfalls in der

Mitte des 16. Jahrhunderts ein zweigeschoßiges Haus, in dessen

Erdgeschoß heute das Kaffeehaus untergebracht ist. In der 1. Hälfte des

18. Jahrhunderts wurde das zweite Obergeschoß aufgestockt. Vom 16. bis

in das frühe 20. Jahrhundert stand auch ein zweigeschoßiges Haus im

Tiefen Graben rechts der Brücke zur Kernburg, das schmale Haus rechts

daneben stammt aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Die Glocken

Vom Turm der Vorburg blieb eine Glocke des 15. Jahrhunderts erhalten.

Am Mantel befindet sich ein Relief mit Christus am Kreuz (Astkreuz) mit

den Hll. Maria und Johannes sowie die Inschrift „O rex glorie veni

nobis cum pace, Hilf Got Dv ebgis" [ewig] in Gotischen Minuskeln. Das

im gesamten europäischen Mittelalter häufig auf Glocken wiederkehrende

Gebet König der Herrlichkeit, komm zu uns mit Frieden! könnte sich im

konkreten Fall auf die Eroberung der Burg im Jahr 1445 durch Friedrich

III. und die Hoffnung auf eine zukünftig friedliche Besitznahme durch

den neuen Pfandinhaber Andreas Baumkircher bezogen haben. Im Barock

erhielt der Uhrturm eine weitere Glocke. Signiert mit Martin Feltl hat

mich gegossen in Graz 1755 zeigt sie vier Reliefbilder, die auf Wolken

thronende Madonna mit Kind, den knienden hl. Donatus, Christus am Kreuz

und die Hl. Katharina.

Die Topografie

Die Burg wurde erst unter Andreas Baumkircher in den 1460er Jahren zu

einem Teil der damals neu gegründeten Stadt Schlaining. Bis dahin stand

sie isoliert auf einem Felsen über dem Tauchental (der Tauchenbach

entspringt in Niederösterreich in der Buckligen Welt) und sicherte die

dort verlaufende Verkehrsverbindung, die nach Süden durch die

Vorgängersiedlung der Stadt, das heutige Altschlaining, führte. In

Goberling nördlich der Burg lagen Erzabbaustätten, die ab dem frühen

15. Jahrhundert konsequent ausgebeutet wurden. Die Burg garantierte den

sicheren Abbau der Erze und ihren ungefährdeten Transport in das

südliche Flachland. Dadurch konnte der Erzabbau zum Wohlstand in der

gesamten Region beitragen.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: