web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Krems an der Donau

am Ende der Wachau, Juni 2023

Krems an der Donau ist die fünftgrößte Stadt

Niederösterreichs und liegt als Statutarstadt 70 km westlich von Wien.

Am Ende der Wachau ist sie auch Anfangs- und Endpunkt der Wachaubahn.

Besucht wurde diesmal Dominikanerkirche, museumkrems, Kremser Senf,

Stadtpfarrkirche St. Veit (Dom der Wachau) und Piaristenkirche Unsere

liebe Frau.

Im Zentrum der historischen Altstadt von Krems steht, weithin sichtbar,

das ehemalige Dominikanerkloster, das seit mehr als 130 Jahren das

museumkrems beherbergt. Neben der Dauerpräsentation zu Geschichte,

Kunst und Kultur der Stadt an der Donau werden auch regelmäßig

Sonderausstellungen gezeigt.

Die Dominikanerkirche Krems ist eine ehemalige Klosterkirche der

Dominikaner mit dem Patrozinium Peter und Paul in der Stadt Krems an

der Donau in Niederösterreich. Die Kirche dient seit 2011/2012 der

Landesgalerie für zeitgenössische Kunst für temporäre Ausstellungen im

Sommer.

An das dreischiffige, fünfjochige, Langhaus schließt im Osten der

vierjochige Chor mit 5/8-Schluss an. Die weitgehend schmucklosen

Fassaden zeigen Elemente von der Spätromanik bis zur Gotik. Über dem

Satteldach des Chors erhebt sich ein zierlicher Dachreiter. Das

Mittelschiff ist durch spitzbogige Arkaden zu den niedrigeren

Seitenschiffen geöffnet. Die nach der Profanierung eingezogenen

Zwischendecken und Trennwände wurden bei der Wiederherstellung in den

1960er Jahren entfernt.

Im Herzen der Altstadt von Krems an der Donau liegt das museumkrems –

im denkmalgeschützten Ambiente eines ehemaligen Dominikanerklosters aus

dem 13. Jahrhundert. Zum Museum gehören nicht nur der barocke Innenhof

und die Ordenskirche, sondern auch ein historischer Weinkeller.

In einer permanenten Schau werden Geschichte und Kultur der Donaustadt

gezeigt – bestehend aus umfangreichen Stadt- und Privat-Sammlungen.

Wechselnde Sonderausstellungen laden dabei zu immer neuen

Entdeckungsreisen ein. Mit ausgewählten Exponaten und archäologischen

Funden wird das „Leben mit dem Strom“ präsentiert. Die wirtschaftliche,

künstlerische und soziale Bedeutung der Stadt Krems seit dem

Mittelalter wird lebendig nachgezeichnet. Besondere Bedeutung kommt

dabei dem Kremser Barockmaler Martin Johann Schmidt zu.

STADTWAPPEN 1463

KAISER FRIEDRICH III. VERLEIHT DEN STÄDTEN KREMS UND STEIN DEN DOPPELADLER ALS STADTWAPPEN

WIENER NEUSTADT, 1. APRIL 1463

Als sich die Streitigkeiten zwischen Kaiser Friedrich III. und seinem

Bruder Albrecht VI. um die Nachfolge des 1457 verstorbenen Herzogs

Ladislaus Postumus entzündeten, kündigten die Wiener im Jahr 1462 dem

Kaiser den Gehorsam, was in der Belagerung der kaiserlichen Familie in

der Hofburg gipfelte. Auch Krems und Stein gehörten zunächst zu den

antikaiserlichen Städten, wechselten aber schließlich die Seiten und

unterstützten Friedrich III.

Als Dank erhielt die Doppelstadt 1463 das Recht, einen gekrönten

doppelköpfigen Adler in Wappen und Siegel zu führen und für die

Besiegelung von Urkunden rotes Wachs zu verwenden.

Der Rundgang durch den Kreuzgang des ehemaligen Klosters führt entlang

einer Reihe von eindrucksvollen Skulpturen aus den Sammlungen des

Museums. Sie bieten stilistisch einen zeitlichen Bogen von der Romanik

bis zum Barock. Die erste Figur wird in das 13. Jahrhundert datiert,

ist also rund 700 Jahre alt. Fachleute erkennen in der Kopfbedeckung,

dass sie einen Bischof oder gar den Papst darstellte. Sie stammt ebenso

aus einer Kirche wie alle weiteren Schnitzarbeiten, konkret aus der

Pfarrkirche von Weitra im Waldviertel.

Ein wenig jünger ist die Hl. Muttergottes mit dem Jesuskind, ebenfalls

eine beeindruckende Arbeit aus der Romanik. Der Apfel in der Hand

Mariens gibt Hinweis auf den Sündenfall, noch mehr aber auf die Frucht

ihres Leibes und damit den Sohn Gottes. Die Betrachter des

Mittelalters, meist Gläubige im Gebet, flehten sie wie alle

Heiligendarstellungen als Fürsprecher bei Gott für ihre Sorgen und Nöte

um Hilfe an. Die Künstler hatten sie in mühevoller Arbeit mit

einfachstem Werkzeug zum Lob Gottes und der Schöpfung, manchmal auch

zur Ermahnung der Gläubigen, geschaffen. Sie bewiesen für ihre Zeit

große Kunstfertigkeit und hohes Talent.

Die Art der Darstellung verändert sich im Laufe der Jahrhunderte. Neben

stilistischen Veränderungen sind auch theologische Einflüsse deutlich

zu erkennen. Beides - die steigende Kunstfertigkeit der Holzschnitzer

und die kirchliche Auslegung der dargestellten Figur und ihrer

Heilsgeschichte - führten dazu, dass sich der zunächst entrückt

wirkende Heilige oder der Gottessohn immer direkter an den Betrachter

wandte. Die Christusfigur am Ende des östlichen Kreuzganges ist 100

Jahre jünger als die erste Skulptur. Christus blickt auf die Gläubigen

und zeigt seine Wunden, wobei der Körper noch durch ein großes,

fließendes Tuch umhüllt ist. Sein Leiden als Mensch wird in der Kunst

immer stärker betont.

VENUS VOM GALGENBERG, Genannt „Fanny", Kreuzgang

ÄLTESTE VENUSSTATUETTE ÖSTERREICHS - Replik

Alter: über 32.000 Jahre, Größe: 7,2 cm, Gewicht: 10 Gramm

Am 7. Dezember 1988 wurde auf einer Pressekonferenz erstmals eine

kleine, unscheinbare Statuette präsentiert, die vor über 32.000 Jahren

geschaffen worden ist. Die nach der Tänzerin Fanny Elßler benannte,

„Fanny vom Galgenberg" ist nicht nur das bisher älteste Kunstwerk

Österreichs, sie ist weltweit als weibliche Plastik des Aurignacien

einmalig. Gefunden wurde sie in einem Ortsteil von Krems, in Rehberg.

Die Archäologen hatten auf dem Galgenberg zwischen Rehberg und der

Gemeinde Stratzing eine Lagerstelle von Eiszeitjägern entdeckt, die

unter anderem diesen Schatz freigab.

Zwischen Steingeräten und Knochensplittern fanden die Wissenschaftler

unter Leitung von Christine Neugebauer-Maresch acht Schieferstückchen,

die sie in akribischer Kleinarbeit zu der Frauenfigur zusammenfügen

konnten. An der Rückseite sind Reste einer Vorzeichnung zu erkennen.

Der rechte Arm scheint einen stabförmigen Gegenstand zu halten, an der

linken Körperseite sind ein gehobener Arm und die linke Brust in

Seitenansicht zu erkennen. Der Kopf ist leicht zur rechten Seite

geneigt. Das Spitzoval als Gravur und die Ausnehmung zwischen den

Beinen lassen an ein Vaginasymbol denken so die erklärenden

Interpretationen der Archäologen, die damit die Plastik in die Reihe

der Venusstatuetten aufnahmen. Die „Fanny vom Galgenberg" ist damit dem

kultisch-religiösen Bereich zuzuordnen, ebenso wie die viel jüngere

„Venus von Willendorf", die bekannte Kalksteinfigur aus der Wachau. Die

Originale beider Venusdarstellungen werden im Naturhistorischen Museum

in Wien in einem eigenen „Venuskabinett" präsentiert.

Zentrum der Altsteinzeitforschung: Das Alter der Stadt Krems und ihrer

Ortsteile ist mit diesem Fund natürlich noch nicht festzulegen: Die

altsteinzeitlichen Nomaden gaben ihren Lagerplatz über dem Kremsfluss

wieder auf und zogen weiter. Vier große altsteinzeitliche Fundstätten

sind bisher auf dem Stadtgebiet von Krems entdeckt worden, neben dem

Galgenberg sind dies der Hundssteig, der Wachtberg und die Ziegelei

Stein. In den Depots des museumkrems lagern über 70.000 Fundstücke,

darunter auch bemerkenswerte Tierknochenmaterialien wie die Reste eines

Mammuts und seltene paläolithische Tierfigürchen aus Lehm. Der Raum

Krems zählt damit zu den bedeutendsten Zentren der

Altsteinzeitforschung in Österreich. Die Archäologen sprechen ihm einen

Rang zu, der mit dem kunstgeschichtlichen und dem auf dem Gebiet der

Altstadterhaltung und des Denkmalschutzes durchaus vergleichbar ist.

Fanny vom Galgenberg, 30.000 v. Chr. Kopie, H 7,3 cm

Thronende Muttergottes mit Jesuskind, 2.H. 13.Jh./Holz, H 93 cm

DONAUBRÜCKE 1463

KAISER FRIEDRICH BEWILLIGT DEN STÄDTEN KREMS UND STEIN DEN BAU EINER NEUEN BRÜCKE ÜBER DIE DONAU

17. JUNI 1463

...daz sy daselbs zu Krembs oder

Stain, zwischen beden Steten oder wo in das an denselben ennden am

pesten fuget, ain prugken uber die Tunaw von newem zurichten und slahen

und die hinfur mit meutten, prugkrechten und allen anndern freyhaiten,

rechten und gerechtikaiten inmassen als die Tunawprugk daselbs zu Wienn

gehalten wirdet, haben und halten sullen ...

Die Erlaubnis des österreichischen Landesfürsten, Friedrich III., eine

Brücke über die Donau zu errichten, stellte einen wichtigen Meilenstein

im Ausbau der überregionalen Verkehrsverbindungen dar. Die konkrete

Umsetzung, sowohl was die Positionierung der Brückenköpfe als auch die

technische Ausführung betraf, oblag den beiden Städten Krems und Stein.

Die Brücke selbst wurde wohl erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts

errichtet.

Weinbau als Wirtschaftsmotor

Der Weinbau war der Anlass und Motor für die intensive Erschließung der

Wachau Am Ende des Wettlaufes um die begehrten Flächen hatten über 50

Klöster hier ihre Lesehöfe. Sie exportierten den Wein mit Schiffen die

Donau aufwärts. Als Gegenfuhren kamen wertvolle Handelswaren wie Eisen,

Salz und bald auch Luxusgüter nach Krems-Stein, dem urbanen Zentrum der

Region. Der Wirtschaftsboom lockte viele Handwerker hierher. Sie

betrieben bald erfolgreich die Werkstätten in Krems und Stein. Die hier

ansässigen Meisterbetriebe waren weit über die Region hinaus angesehen.

So kam es, dass Handwerksverbände, sogenannte Innungen, aus weiten

Teilen des heutigen Niederösterreich hier ihre jährlichen Treffen

abhielten und ihre Zunftladen aufbewahrten. In den Truhen wurden die

Urkunden, Privilegien und Siegel verschlossen. Die traditionellen

Zunfttreffen dienten vor allem der Festlegung der Preise und Löhne für

das kommende Jahr.

Beispielhaft für die Handwerke sind die Insignien der Fassbinder

ausgestellt. Das Holzfass war der ideale Transportcontainer des

Mittelalters. Nicht nur Wein, sondern auch Salz, Eisen, Stoffe, sogar

Bücher wurden in Fässern verstaut. Fasszieher zogen sie mit Pferden

oder mit Manneskraft zu den Schiffen, die schwer beladen ankamen und

ebenso schwer beladen Krems wieder verließen. Die Holzfässer schwemmten

- auch das war ein Vorteil - so manche Ladung nach einem Schiffsunglück

an das rettende Ufer. Die mächtige Baumpresse wurde um 1930 in das

ehemalige Weinbaumuseum im Kloster gebracht. Sie wurde als reines

Schaustück aufgestellt und konnte hier nicht betrieben werden. Das

historische Filmdokument „Weinbau unter dem Hüterstern" aus 1943 zeigt

die mühevolle Weinlese in den Weinbergen bei Dürnstein und die Arbeit

der Hüter. Beeindruckend daran sind auch im Gegensatz zu manchen

Textpassagen die Kameraführung und die Lichtstimmung.

Zunftlade der Faßbindergesellen, 17. Jh./Holz, 60 x 57,5 x 38 cm

Das Dominikanerkloster beherbergte zeitweise neben den Mönchen eine

Vielzahl von Mitbewohnern und Gästen, die alle versorgt werden mussten.

Dementsprechend groß war der Bedarf an Wirtschaftsräumen für die

Insassen der großen Klosteranlage. Die Raumgruppen im Westen und Norden

des Kreuzganges wurden bis heute nicht auf ihre ursprünglichen

Funktionen im Mittelalter untersucht. Die Klosterküche, die Vorrats-

und andere Wirtschafträume waren unter anderem hier untergebracht. Im

Nordostbereich des Kreuzganges neben den Stiegen bei den Freskenresten

findet man bei genauem Hinsehen die Spuren eines heute vermauerten

Tores. Hier wurden die umfangreichen Mengen an Traubenmost in Bottichen

und Fässern in den Kreuzgang und zu den Kellerabgängen transportiert.

Kruzifixus aus Sandstein, 18. Jh.

Schmerz und Erlösung

Die Betrachter waren zutiefst irritiert, man könnte fast vermuten

geschockt von der drastischen Darstellung des Leidens in der Skulptur

„Christus als Schmerzensmann" (um 1490). Die künstlerische Umsetzung

der beeindruckenden Figur war neu. Der Sohn Gottes wurde für den

Betrachter zum leidenden Menschen. Die ganze Grausamkeit der

Misshandlungen Christi wurde als Ausdruck der Frömmigkeit des

Spatmittelalters gezeigt. Nicht mehr die spirituelle Betrachtung von

Kreuzestod und Auferstehung stand im Zentrum der Darstellung, sondern

das bittere Leiden Jesu.

Der unbekannte Künstler schaffte es, die Schmerzen

der gesamten Passion in seinem Werk zu verdeutlichen. Dargestellt ist

der Leichnam, der gleichsam zum Leben erweckt wird, mit all seinen

Leidensmalen Dornenkrone und die Wunden ziehen den Blick der Betrachter

auf sich. Es entsteht der Eindruck, die bleiche in sich gewundene

Gestalt zeigt ihre Wunden in verklarter Agonie Schmerz und Erlösung

liegen in der ausdrucksstarken Arbeit des unbekannten Künstlers nahe

beieinander.

Die nun folgenden Skulpturen beginnend mit Johannes den Täufer (um

1500) führen stilistisch durch die Darstellungsformen der Gotik. Ganz

im Gegensatz zur Figur des Schmerzensmannes prasentiert die Darstellung

der Hl. Margarethe auf dem Drachen (um 1510) eine modisch gekleidete,

über das Böse triumphierende Frau. Die Hl. Barbara stammt aus einer

Werkstatt des Alpenlandes. Sie offenbart ebenso wie die Hl. Anna

Selbtritt eine enge Verbindung zum bäuerlichen Leben, wobei sie an

Stelle des üblichen Apfels eine schwarze Traube reicht vermutlich als

Hinweis auf die Region und auch die enge Verbindung von Wein und dem

Blut Gottes in der Eucharistie des Mittelalters.

Wir stehen hier im Nordflügel des Klosters. Von hier aus führt ein

enger, 500 Jahre alter Stiegenabgang in die historischen Klosterkeller.

Bei einer bauhistorischen Befundung aus Anlass des Umbaues 1995 wurde

er in das 16. Jahrhundert datiert. Die Weinkeller wurden etwa 200 Jahre

nach der Errichtung des Klosters wie Stollen unterirdisch eingebaut.

Die alten Klosterkeller faszinieren durch ihre enormen Ausmaße. Nur ein

Teil davon ist heute dem museumkrems angeschlossen und öffentlich

zugänglich. Auch aus zwei weiteren Klosterräumen um den Kreuzgang gibt

es Abgänge in die Kelleranlagen, die es den Mönchen erleichterten, zu

den Weinfässern zu kommen. Sie mussten den Traubenmost bis zur Reife

des Weines intensiv betreuen und suchten wohl auch den raschen Zugang

vom Speisesaal aus.

Die Hüter des Weines

Der mittlerweile verschwundene Beruf des Weingartenhüters ist für Krems

erstmals um 1340 urkundlich fassbar. Ihre Aufgabe war es, die

Weingärten beim Reifen der Trauben im August zu „schließen" und bis zu

Martini versperrt zu halten. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie

wurde dabei dem Ortsvorsteher der Schlüssel zu den Weingärten

übergeben. Weithin sichtbare „Hutsäulen" mit Disteln, Strohkreuzen oder

kunstvollen Sternen signalisierten das Verbot für Fremde, die

Weingärten zu betreten. Eher symbolisch gemeinte Waffen unterstrichen

die Gewalt der Hüter.

„Der süße Wein" und „der Saure Wein", so nannte Josef Kinzel seine

beiden Porträts, in denen er einen Weinverkoster gekonnt karikierte.

Der Weinliebhaber, der ihm als Vorbild diente, ist unbekannt. Wilhelm

Gause dagegen hat einen Steiner Bürger im Kreise seiner Familie

dargestellt, der in einer Art Abendmahlszene den Wein segnet. Dominik

Kottula wiederum zeigt eine Männergruppe bei der hohen Kunst" der

Weinverkostung, sozusagen als Hüter des guten Geschmackes.

Hüterstern, 1913/Holz, Glasperlen, Dm. 99 cm

2 Weingartenschlüssel, 1935, 1937/Holz, 101 cm, 96 cm

Heurigenanzeiger, 17. Jh./Stroh und Eisenblech, Dm.79 cm

Die Wachau wurde durch den Fund der Venus von Willendorf als Zentrum

der österreichischen Altstein-zeitforschung bekannt. Auch im engeren

Raum von Krems belegen eine Vielzahl von Funden Siedlungen aus der Zeit

der Urgeschichte. Nur ausgewählte Einzelstücke werden in den beiden

Vitrinen gezeigt, sie weisen auf Umfang und Bedeutung der Sammlungen

des WEINSTADTmuseums hin. Die Bodenvitrine zeigt die bekannten

Fundplätze.

Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus errichteten die römischen

Soldaten aus Erde und Holz ein Kastell am Ausgang der Wachau, das sie

bald zu einem Steinkastell ausbauten. Es war zirka 180 mal 240 Meter

groß und ein wesentlicher Stützpunkt im Rahmen des Limes, der

Nordgrenze entlang der Donau. In der "Vita Severini" wird es als

"FAVIANIS" genannt, es stand auf dem Boden des heutigen Mautern.

Slawische Gräber, 9. Jhdt., Stein / Flur Altenburg

Die Räume westlich des Kreuzganges dienten unter anderem als

Refektorium und Kapitelsaal. Das Refektorium war der Speisesaal für die

Mönche und die Mitbewohner des Klosters. Auch dieser Raum war im

Mittelalter farbenprächtig bemalt. Die Stiegenabgänge in die

historischen Klosterkeller vom Refektorium und vom Kapitelsaal aus

wurden im 17. und 18. Jahrhundert nachträglich eingebaut.

Das Dominikanerkloster mit der Kirche war durch viele Jahrhunderte

einer der größten öffentlichen Bauten in der Stadt Krems. Daher diente

es auch als Versammlungsraum für große Veranstaltungen, darunter sogar

für Sitzungen des Landtages im Spätmittelalter. An einer der Säulen im

Refektorium und an der Mittelsäule im Kapitelsaal können wir eine

Bäckerbrezel entdecken. Sie erinnert daran, dass sich auch die Meister

der Bäckerzeichen des Landes hier regelmäßig trafen.

Der Kreuzgang ist ebenfalls

schon im 13. Jahrhundert entstanden. Bei der Restaurierung in den

1960er Jahren wurden gotische Architekturfragmente freigelegt, die an

der Ostseite des Hofes die Rekonstruktion der mittelalterlichen Bauform

ermöglichten. Bei der Datierung des Kreuzganges halfen die Reste der

Wandmalereien. Sie erinnern an die auf über 300 geschätzten

Grablegungen im Innenbereich des mittelalterlichen Klosters. Rund um

den Kreuzgang waren die Versammlungsräume der Mönche angeordnet. Der

Kapitelsaal war ursprünglich ebenfalls terrakottafarben ausgemalt. Die

weitläufigen Kellergewölbe dürften ab dem 16. Jahrhundert entstanden

sein, drei historische Abgänge aus dem Innenbereich des Klosters wurden

zuletzt freigelegt. Die Keller wurden in der Art von Stollen

vorangetrieben und laufen nur zum Teil unter dem Kloster, ein Teil

liegt unter den Grünflächen im Norden und Osten der Anlage. An den

Kapitelsaal schließt die Fraterie (Aufenthaltsraum der Mönche) an,

ursprünglich der einzige geheizte Raum des Klosters, darüber befanden

sich die Wohn- und Schlafzellen der Mönche. Der letzte ebenerdige Raum

im Osttrakt ist das Refektorium (Speisesaal). Der Westtrakt des

Kreuzganges wurde Mitte des 16. Jahrhunderts durch eine Explosion von

eingelagertem Pulver zerstört.

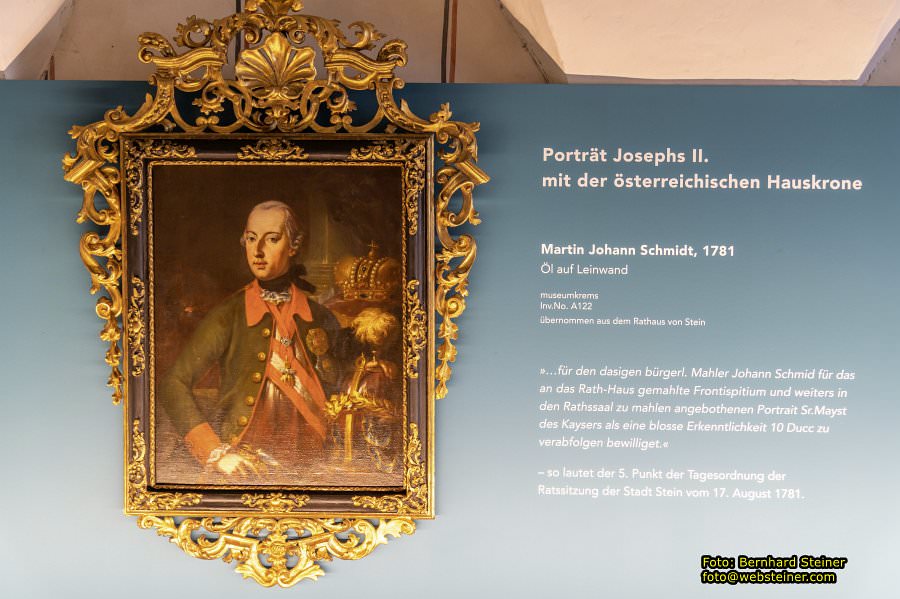

Joseph II. (1741-1790), ältester Sohn der Regentin Maria Theresia

(1717-1780), war ab 1765 Mitregent seiner Mutter und nach ihrem Tod

Erzherzog von Österreich und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Von

den vielen Reformen, die er in seiner Regierungszeit umsetzte, ist eine

für das museumKrems von besonderer Bedeutung: 1782 veranlasste Kaiser

Joseph II. per Hofdekret die Aufhebung der kontemplativen Orden, also

all jener Klöster, die sich nicht der Krankenpflege dem Schulwesen oder

anderen sozialen Aufgaben widmeten. In Krems und Stein betraf das die

Klöster der Minoriten, der Kapuziner und der Dominikaner. 1786

verließen die letzten Mönche das Haus, Kloster und Kirche wurden

geräumt und verkauft Wenig mehr als 100 Jahr später, am 4. Oktober

1891, wurde das Kremser Stadtmuseum in der Dominikanerkirche eröffnet

und damit der Grundstein für das heutige museumkrems gelegt.

Martin Johann Schmidt erhielt für den Auftrag eines Giebelfreskos und

eines Porträts des Kaisers für die Ausstattung des Steiner Rathauses

nach barockem Usus ein Anerkennungshonorar, dessen Höhe durchaus

angemessen war. Während sich das Fresko an der Giebelwand des Steiner

Rathauses nicht erhalten hat, wurde das Porträt Josephs II. mit seinem

prächtigen originalen Rahmen dem städtischen Museum von Krems

übertragen.

Porträt Josephs II. mit der österreichischen Hauskrone

Martin Johann Schmidt, 1781, Öl auf Leinwand

„...für den dasigen bürgerl. Mahler Johann Schmid für das an das

Rath-Haus gemahlte Frontispitium und weiters in den Rathssaal zu mahlen

angebothenen Portrait Sr.Mayst des Kaysers als eine blosse

Erkenntlichkeit 10 Ducc zu verabfolgen bewilliget."

- so lautet der 5. Punkt der Tagesordnung der Ratssitzung der Stadt Stein vom 17. August 1781.

Steinfigur Sommer, 1573

Diese Figur stand ursprünglich an der Hausecke der „Mohrenapotheke",

dort befindet sich heute eine Kopie. Eine weitere

Jahreszeiten-Personifikation, der „Winter", ist ebenfalls an der

Kreuzung Täglicher Markt - Landstraße zu sehen. Wahrscheinlich

schmückten im 16. Jahrhundert Darstellungen aller vier Jahreszeiten

diesen wichtigen innerstädtischen Ort.

Zweigeschossiger Schrank, Augsburg (?), um 1540-1552

Der aufwändig gestaltete, zweigeschossige Schrank stammt aus dem Besitz

des Kremser Apothekers Wolfgang Kappler. Die auffällige

Schrankbekrönung mit Ranken, Füllhörnern, Blüten und Delphinen hält in

der Mitte eine weibliche Portraitdarstellung in einem Medaillon, die

möglicherweise Magdalena Kappler skizziert. Bemerkenswert sind die

aufwändigen Intarsien an den Schranktüren, die perspektivische

Raumeinblicke sowie Pflanzen- und Tierdarstellungen zeigen.

Fast 12.000 Liter Wein füllten einst das große Fass mit dem prächtigen

Fassboden, der das Motiv mit den biblischen Kundschaftern zeigt. Es

wurde vor einigen Jahrzehnten als kleines Kellerstüberl eingerichtet.

Auch die übrigen Fässer und Fassbodenteile sind mit aufwendigen

Schnitzereien verziert. Die „schwarze Katze" wurde auf jenes Fass

gesetzt, das den besten Wein des Jahrganges enthielt. Die Fassböden

zeigen biblische Motive, sehr im Gegensatz zu den Fassspunden in der

großen Vitrine.

Most gärt zum Wein

Die alte, historische Holzpresse beim Kreuzgang des Dominikanerklosters

war zuletzt im Weingut Stadt Krems in Verwendung. Die beiden

Pressstützen „der alte" und „der junge Wein" sind Schnitzarbeiten aus

dem 17. Jahrhundert und zeigen zwei Männer auf Löwen reitend. Ebenso

beeindruckend sind die Brustriegel, die zum Bewegen und Stabilisieren

des schweren Pressbaumes dienten. Sie zeigen teils apodiktische, also

geisterabwehrende Motive wie die „Verschreifaust" mit dem durch die

Faust gestreckten Daumen, teils Fabeltierköpfe, aber auch das Antlitz

eines Gastwirtes, der laut einer Aufschrift die Kriege gegen Napoleon

überstanden hat. Früher wurden Holzröhrensysteme verwendet, um den Most

in den tiefer gelegenen Keller zu leiten, heute dienen

Schlauchleitungen dazu. Die barock anmutende Mostpumpe des museumkrems

wurde 1910 von Lutz Lischka kunstvoll gestaltet, dessen Gesichtszüge

angeblich die Pressbaumverzierung der großen Baumpresse des Museums

zieren.

Reinheit ist oberstes Gebot

Die Umwandlung des trüben Mostes zu Wein erfolgt durch die Gärung, bei

der Hefen den natürlichen Zucker in Alkohol und Kohlendioxid umwandeln.

Nach etwa zehn Tagen setzt sich die Hefe am Fassboden als Geläger ab,

der grüne „Staubige" wird erstmals verkostet und analysiert. Der

Jungwein wird nun weg vom „Geläger" in andere Fässer oder Tanks

umgefüllt, die Klärung der Weine in den Fässern geschieht durch

Umpumpen über Kieselgurfilter. Zu Martini, am 11. November, wird der

Wein getauft und dabei erstmals öffentlich vorgestellt. Tatsächlich

werden die Weine aber noch einige Monate in der Fässern und Tanks

gelagert. Der Winzer entscheidet darüber, ob und wie lange seine Weine

nun reifen sollen und wann sie in Flaschen abgefüllt werden. Flaschen

und Korken müssen absolut steril sein, heute werden moderne

Füllmaschinen eingesetzt, die gewährleisten, dass möglichst wenig

Sauerstoff an den Wein kommt. Die Fässer werden gereinigt, die

„Fasstürln" der Holzfässer mit ihrem schweren Riegeln aus Eisen

geöffnet, und warten auf die nächste Lese.

Weinfaß "Die Kundschafter"

Holz, mit geschnitztem Vorderboden Fassungsvermögen 11.890 Liter

Sonderausstellung Kremser Senf

Seine Geschichte führt über 500 Jahre zurück in das mittelalterliche

Krems. Schon damals wurde in der Weinstadt an der Donau auch Senf

erzeugt. Der „Echte Kremser Senf" eroberte die Donaumonarchie und wurde

bis 1967 in Krems produziert. Der „Original Kremser Senf" trägt heute

neben dem Kremser Wein den Namen von Krems als Stadt des Genusses fast

in die ganze Welt.

Wir kennen ihn aus den Regalen der Supermärkte, aus der Werbung und in vielen Varianten, den „Kremser Senf".

Er trägt auch heute den Namen der Wachaustadt weit über die Region

hinaus und steht für besonderen Geschmack und Genuss. Zunächst wurde er

ausschließlich in Krems produziert. Schon vor 150 Jahren war der süße

Kremser Senf aus dem Hause Hietzgern ein begehrter Artikel. So begehrt,

dass er unter anderem auf einer Weltausstellung in London 1862 mit

einer Medaille prämiiert wurde. Sie zierte von da an neben vielen

anderen Auszeichnungen die Geschäftspapiere der „Kremser Senf-, Obst-

und Gemüsekonservenfabrik, gegr. 1851". Das Rezept für den „Echten

Kremser Senf" ist bis heute ein gut gehütetes Geheimnis der Familie

Hietzgern.

Bis zum Jahr 1967 wurde der „Echte Kremser Senf" hergestellt, er wurde

im Gebiet der ganzen Donaumonarchie geschätzt, wobei die Beliebtheit

des süßen „Kremser" den Namen der Donaustadt noch immer in die

ehemaligen Kronländer trägt. Auch wenn er heute nicht mehr aus dem

Hause Hietzgern und direkt aus Krems kommt. Die Geschichte der

erfolgreichen Fabrik Hietzgern war jedenfalls auch für lange Zeit die

Erfolgsgeschichte des süßen Senfs aus Krems an der Donau.

Die Geschichte der Kremser Fabrik Hietzgern reicht zurück bis ins Jahr

1851. Von Anfang an war die Produktion des „Kremser Senf" auf Basis von

Most neben anderen Senfsorten auf Essigbasis ein Hauptzweig des rasch

expandierenden Familienunternehmens. Grundlage war zunächst der

landwirtschaftliche Betrieb rund um das Weingut. Dazu kam nun unter

anderem die Produktion von Gewürzmitteln.

Die Tradition der Herstellung von Senf in der Donaustadt Krems reicht

zurück bis ins Mittelalter. Schon vor mehr als 500 Jahren berichten die

Ratsprotokolle der Stadt über Senffässer, die von Krems aus exportiert

wurden. Sogar Kaiser Maximilian I. soll den Senf aus Krems geschätzt

haben. Bereits vor mehr als 3000 Jahren wurde in China Senf verwendet,

in unseren Raum brachten ihn - wie den Weinbau - die Römer.

Ursprünglich wurde nicht nur der süße Kremser Senf aus unvergorenem

Weinmost an Stelle von Essig hergestellt. Auch andere Senfarten hatten

Most als Basis, daher auch die alternative Bezeichnung „Mostrich" für

Senf. Wasser, Zucker, Weinessig oder Most, Salz und Gewürze waren und

sind die traditionellen und unverfälschten Zutaten der Senfproduktion.

Mautner Markhof prägt seit 180 Jahren wie kaum ein anderer Betrieb den

österreichischen Geschmack. Feinkost-Klassiker wie der süße Kremser

oder der scharfe Estragon Senf, würziger Tafelkren, Hesperiden Essig

oder die beliebten Fruchtsirupe finden sich seit Generationen in nahezu

jeder heimischen Küche

Weinbauern aus der Region Krems, so berichtet die Firmenchronik des

Wiener Traditionsunternehmens Mautner Markhof, haben dem

Feinkosthersteller ihren Most angeboten, um daraus süßen Senf

herzustellen. Im Laufe der Entwicklung des neuen Feinkostproduktes

stellten die Fachleute des Unternehmens fest, dass der

süßlich-fruchtige Geschmack des Kremser Senf auch durch einen wohl

abgelagerten Weinessig erreicht werden kann. Auch wenn im 20.

Jahrhundert ein scharfer Wettbewerb um den süßen Senf mit der

Bezeichnung „Kremser Senf" lief, so setzte sich die Mautner Markhof

Feinkost GmbH mit dem „Original Kremser Senf" an die Spitze der

Konkurrenten. Für den „Original Kremser Senf" werden die Senfkörner

gröber gemahlen, ausgesuchte Gewürze machen seinen besonderen und

unverwechselbaren Geschmack aus.

Neben dem würzig-scharfen Estragon Senf zählt der „süße" Kremser Senf

heute mit Abstand zu den Lieblingssorten der Österreicher. Beide

Senf-Klassiker von Mautner Markhof sind weder aus den privaten

Haushalten noch aus der Gastronomie wegzudenken und fester Bestandteil

der Österreichischen Genusskultur. Mautner Markhof betont weiterhin die

regionalen Zutaten. Seit 2010 kommt die Gelbsenfsaat für den „Original

Kremser Senf" zu 100 Prozent aus österreichischem Anbau. Anbaupartner

für die Senfsaat finden wir unter anderem im niederösterreichischen

Wald- und Weinviertel sowie im Burgenland.

Die Senfpflanze zählt zu der Familie der Kreuzblütler (Brassicaceae)

und ist somit mit Raps, Rettich, Kresse und Kohl verwandt. Die

einjährigen, krautartigen und schnell wachsenden Pflanzen werden bis zu

80 cm hoch. Die gelbe Senfblüte dauert meist nur zwei Tage, dann bilden

sich an den Dolden Schoten, in denen bis zu zehn Samenkörner

heranreifen. Der intensive Geruch der Senfpflanze schützt sie übrigens

vor vielen Schädlingen - Bienen und manche Schmetterlingsarten schätzen

den Nektar der Senfpflanze. Geerntet wird die Senfsaat im Herbst.

Neben Senfkörnern, Wasser und Gewürzen war lange Zeit süßer Traubenmost

das Geheimnis des süßen Kremser Senf. Ob am Anfang der Entwicklung

überreiche Weinernten und eine Überproduktion an Most standen oder ein

findiger Senfsieder aus Krems, der eine neue Geschmacksvariante

entwickelte, ist nicht belegt. Senfkörner und Senfpulver (gemahlene

Körner) waren schon in China vor über 3000 Jahren als Gewürzmittel

bekannt. Die Griechen nutzten die Eigenschaften der Senfpflanze als

Heilmittel. Senfpaste wird aus Kräutern, Getreidemehl und Gewürzen

erzeugt. Im Mittelalter eroberten die Senfkörner von Spanien aus die

europäischen Tische.

Früher wurde Senf in Ton-, Glas- oder Emailgefäßen abgefüllt und

verkauft. Diese Art der Verpackung und Aufbewahrung ist heute - neben

Kunststoff - international noch am meisten verbreitet. Die Bedienung

großer Märkte erfordert auch entsprechende Verpackungen und Logistik.

Seit 1921 produziert Mautner Markhof in Wien-Simmering auch Tafelsenf

und wurde zum österreichischen Marktführer in der Branche. Die

hauseigene Abpackungs-Anlage ermöglichte die Großproduktion. Die

technische Herausforderung, Senf in Tuben abzufüllen, war groß.

Mautner Markhof meisterte sie und schuf damit eine Besonderheit für

Österreich: hier wird Senf in Tuben bei Weitem bevorzugt. Sie verbindet

Licht- und Wärmeschutz mit optimaler Dosierbarkeit.

Neben dem „Echten Kremser Senf" wurden auch eingelegte Früchte - süß

und sauer, Marmeladen, Wein, Essig und viele weitere Feinkostprodukte

aus dem Hause Hietzgern viel gefragte Spezialitäten aus Krems. Das

erfolgreiche Familienunternehmen aus Krems produzierte vor allem für

den Export, stellte seine beliebten Produkte jedoch auch auf der

niederösterreichischen Landesausstellung in Krems vor. Jährlich werden

weltweit 660.000 kg Kremser Senf von Mautner Markhof verkauft. Die

wichtigsten ausländischen Märkte, neben Mittel- und Osteuropa sind

dabei Südafrika, Australien, Kanada und die USA. Würde man diese Menge

in 200g-Tuben füllen, dann ergeben diese Tuben aneinander gereiht eine

Länge von ca. 700 km - das entspricht der Distanz von Krems nach Verona.

MARTIN JOHANN SCHMIDT - Sein Leben

25. September 1718 Taufe in der Pfarrkirche Grafenwörth

1753 Erste Wohnung in Stein

1756 Erwerb des Hauses Steiner Landstraße 202

30. August 1756 Schmidt emält das Bürgerrecht.

17. April 1757 Schmidt wird zum Himmelsführer ernannt

1758 Vermählung mit Elisabeth Müller

1759 Geburt der Tochter Thekla

4. Februar 1760 Geburt des Sohnes Vincentius Ferrerius Thomas

10. Dezember 1760 Mitglied des Äußeren Rates der Stadt Stein

25. November 1761 Geburt der Tochter Maria Anna Katharina

7. Februar 1761 Emennung zum Schul-Commisarius

10. Dezember 1761 Ernennung zum Allmosen-Commisarius

18. April 1763 Ernennung zum Mitglied einer Quartiers-Commission

26. Oktober 1763 Geburt des Sohnes Franz de Paula Thomas

1764/1765 Die Kinder sterben bei der Pockebnepidemie.

20. Dezember 1765 Geburt des Sohnes Joseph Johann Nepomuk

1767 Mitglied des Inneren Rates oer Stadt Stein

23. Dezember 1767 Geburt der Tochter Viktoria Elisabeth

22. August 1769 Geburt des Sohnes Johann Martin Karl

14. März 1771 Mitglied des Bürgerausschusses

13. Januar 1780 Mitcommissär zur Revidierung des Kirchensilbers

1. September 1785 Seine Tätigkeit als Rat der Stadt Stein endet durch Zusammenlegung der Verwaltungen von Krems und Stein.

28. Juni 1801 Eintrag in den Sterbematriken Stein Herrn Martin Johann

Schmid, Kunstmaler alhier, 83 Jahre, Sand und Steinschmerzen. Mit hl.

Sakrament versehen worden.

Martin Johann Schmidt, Selbstbildnis, 1754, Öl auf Leinwand, 56 x 43,5 cm

Hl. Benediktus, 18. Jh. / Schmidt- Schule, Öl auf Leinen

Martin Joa. Schmidt Pinxit. 1765.

P Haubenstricker. Scj 778.

S. Hieronymus.

Martin Joh. Schmidt pinxit 1774.

iry. Paul Haubenstricker foulp.

Ein Blat in Ungarn zu Warzen in Dom, hoch 24 Schuch

Meisterwerke der Bildhauerkunst

Das museumkrems beherbergt an die 100 Skulpturen, die aus zwei großen

Sammlungen und als Spenden in seinen Besitz kamen. 17 Objekte aus

diesem Bestand sind im Kreuzgang zu sehen und spannen einen Bogen von

der Romanik bis zum Barock. Aus dem 13. Jahrhundert stammt die mächtige

Figur eines unbekannten Bischofs aus Lindenholz, die den Besucher im

Kreuzgang des Dominikanerklosters empfängt. Die Mitra als Kopfbedeckung

und das Pallium zeichnen sie als Gestalt eines Erzbischofs oder gar

Papstes aus. Die übernächste Figur, eine Darstellung der Hl.

Muttergottes mit dem Jesuskind, wurde von einem Bildhauer geschaffen,

dessen Handschrift bereits auf das späte 13. Jahrhundert verweist, vor

allem die Faltengebung des Gewandes führte zu einer Neudatierung der

wunderschönen romanischen Arbeit.

Gotik und Donauschule

Darstellungen der Hl. Maria mit dem Jesuskind aus dem 15. Jahrhundert

aus Südtirol und aus Wien ermöglichen Stilvergleiche, die beiden

Christusfiguren beeindrucken durch den realistischen Ausdruck der

Schmerzen und des Leidens am Ende des Jahrhunderts. Die folgenden

sieben Figuren wurden alle um 1500 bis 1530 geschaffen, die Hl. Anna

Selbdritt lässt die enge Verbindung zum bäuerlichen Leben der Region

spüren, anstelle eines Apfels wird hier eine Weintraube gereicht. Die

Hl. Margarethe dagegen ist modisch gekleidet und triumphiert stolz über

den Drachen ein ausdrucksstarkes gotisches Werk. Der asketische Hl.

Johannes trägt eine üppige Haar- und Barttracht Stilmittel der

Spätgotik in hervorragender Ausprägung. Um 1520 schnitzte ein

unbekannter Meister den Patron der Stadtpfarrkirche, den Hl.

Vitus/Veit, eine Skulptur ganz im Einfluss der Donauschule. Auch der

Hl. Leopold, die letzte Skulptur dieser Gruppe, ist eine ausdruckstarke

Arbeit mit typischen Merkmalen der Donauschule im Übergang von der

Gotik zur Renaissance.

Barocke Kunstwerke

Ebenso wie der prächtige Kreuzgang des Klosters gotische und barocke

Bauelemente vereint, zeigen die drei letzten ausgestellten Skulpturen

die Ausdruckskraft barocker Meister. Der Hl. Paulus soll von Joseph

Mattias Goetz stammen, die Hl. Katharina wird nach der

Hausüberlieferung des Museums dem Barockbildhauer Matthias Schwanthaler

zugeschrieben.

Hl. Vitus im Kessel, um 1520/Holz, H 104,5 cm

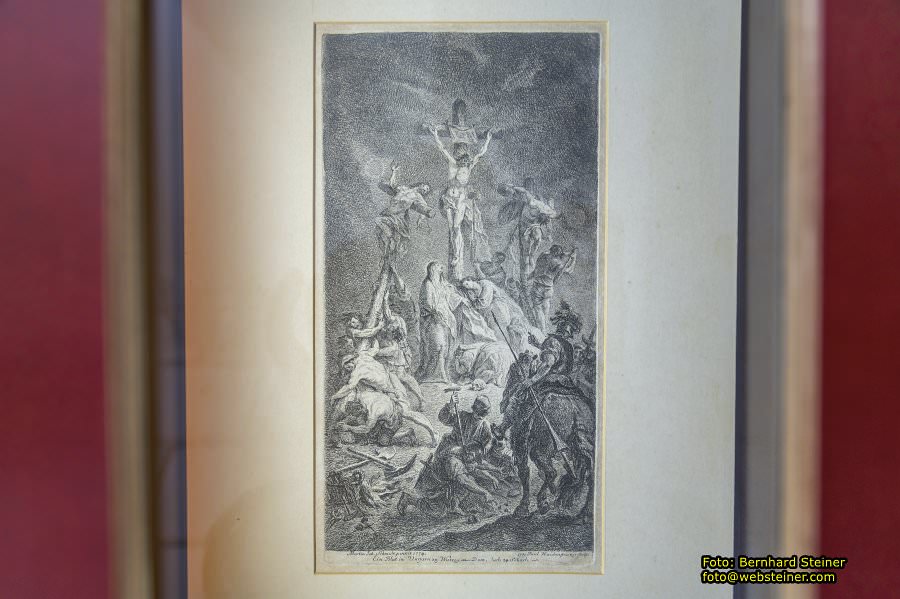

Eine kurze Geschichte der Druckgrafik

Mit der im späten 14. Jahrhundert einsetzenden maschinellen

Papierproduktion und der Erfindung des Buchdruckes Mitte des 15.

Jahrhunderts wird der Grundstein für den Siegeszug der Druckgrafik

gelegt. Bilder und Texte können von jetzt an in großer Zahl und guter

Qualität vervielfältigt werden. Entstanden zunächst einfache

Einblattholzschnitte - wie Andachtsbilder - in Hochdrucktechnik, so

wurden schon bald mehrfärbige, räumlich wirkende Blätter gedruckt. Die

Möglichkeiten des Holzschnitts waren begrenzt, die Bildwirkung war

eingeschränkt und die Anzahl der Abzüge, die von einem Druckstock

angefertigt werden konnten, limitiert. Die Erfindung von

Tiefdruckverfahren wie dem Kupferstich oder der weniger aufwändigen

Radierung im Laufe des 15. Jahrhunderts führten zu technischen und

künstlerischen Innovationen.

Künstler wie Albrecht Dürer (1471-1528), Martin Schongauer (um

1440/45-1491) oder Andrea Mantegna (1431-1506) machten die Druckgrafik

zur eigenständigen Kunstgattung und erreichten ein großes Publikum. Am

Übergang zum 19. Jahrhundert perfektionierte der spanische Künstler

Francisco de Goya das Aquatintaverfahren, eine Technik, durch die

flächige Farbabstufungen und Schattierungen im Tiefdruck möglich

wurden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert wurden Drucksorten

durch neue Techniken wie Holzstich, Stahlstich oder Lithografie

illustriert. Infolge gelang es, die Fotografie mit industrialisierten

Druckverfahren zu kombinieren. Mit der Idee der Originalgrafik

entwickelte sich am Ende des 19. Jahrhunderts eine Gegenbewegung zur

industriellen Massen-Druckgrafik. Künstler wie Paul Gauguin (1848-1903)

oder Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) limitierten ihre Drucke

durch persönliche Signaturen und das Durchnummerieren der Blätter.

Holzschnitt, Radierung, Kupferstich oder Lithografie konnten so als

künstlerische Techniken „überleben". Unter ökonomischen Gesichtspunkten

waren sie gegenüber dem Offsetdruck, der sich am Beginn des 20.

Jahrhunderts durchgesetzt hatte, unrentabel geworden.

In den 1960er Jahren wurden fotomechanische Methoden eingesetzt.

Vertreter der Pop Art, wie Andy Warhol oder Roy Lichtenstein und

Künstler der Op Art, wie Victor Vasarely, nutzten den Siebdruck als

neue ästhetische Ausdrucksform. Heute führen die schier unendlichen und

sich rasant weiterentwickelnden Möglichkeiten der Digitalisierung zu

einer völligen Neudefinition der Begriffe Originalgrafik oder

Reproduktion. Die künstlerische Urheberschaft ist im digitalen Raum

oftmals unklar und die Materialität analoger Druckgrafiken wird

zusehends durch neue Formen digitaler „Bildträger" konterkariert.

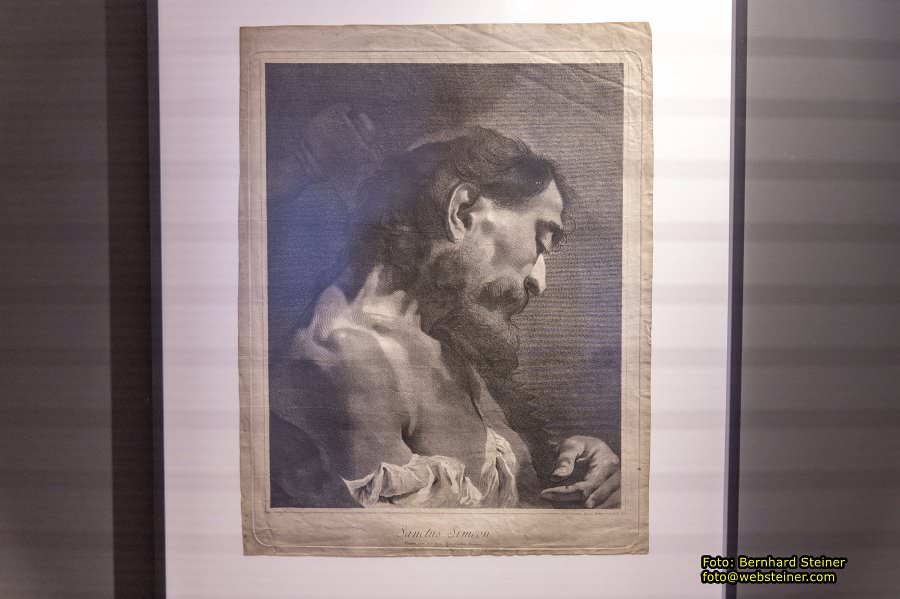

Der Hl. Simon aus der Serie der zwölf Apostel, Kupferstich und Radierung

Ausführung: Marco Alvise Pitteri, um 1742, Entwurf: Giovanni Battista Piazzetta

Ausblick vom museumkrems auf Piaristenkirche Unsere liebe Frauund und

Stadtpfarrkirche St. Veit, Dom der Wachau. In der Mitte die

Ursulakapelle.

offline_online - Arbeiten mit und ohne Papier

Die Ausstellung bietet einen Einblick in die umfangreiche

druckgrafische Sammlung des museumkrems und spannt den Bogen von

Arbeiten des „Kremser Schmidt" aus dem 18. Jahrhundert bis zu den

preisgekrönten Blättern der Kremser Grafikwettbewerbe der frühen 1970er

Jahre.

Die Grundlagen der verschiedenen Drucktechniken werden mit Beispielen

aus dem Museumsbestand anschaulich dargestellt. Historische Ansichten

der Stadt Krems treten in Dialog mit dem Blick der Künstler auf die

Stadt, während die Arbeiten der Kremser Grafikwettbewerbe die

druckgrafischen Strömungen der 1960er und 1970er Jahre repräsentieren.

Inmitten von grafischen Werken des Kremser Barockmalers Martin Johann

Schmidt platziert der Medienkünstler Thomas Wagensommerer seine

künstlerische Installation, Digitalisierte Werke des Kremser Schmidt

dienen einer künstlichen Intelligenz als Ausgangspunkt für die

Produktion neuer Bilder. Gleichzeitig wird das Depot des museumkrems

als Ort der Speicherung von kulturellem Gedächtnis in den Mittelpunkt

einer multimedialen Arbeit gestellt.

Abschied Ludwig XVI. von seiner Familie, Radierung in Mischtechnik

Ausführung von P. Koloman Fellner nach einer Skizze Martin Johann Schmidts, 1793

Pater Koloman Fellner, * 1750 in Aichkirchen/OÖ † 1818 in Lambach/OÖ

P. Kolomann Fellner war Benediktinermönch des Stiftes Lambach. Ab 1778

hielt er sich zur Ausbildung in der Werkstatt Martin Johann Schmidts in

Stein auf, später besuchte er auch die Wiener Kupferstecherakademie bei

Jakob Schmutzer. 1796 erlernte er in München beim Erfinder der

Lithografie, Alois Senefelder, diese neue Drucktechnik und gilt als

erster Ausführender der Lithografie in Österreich. Mit seiner

umfangreichen Sammlungstätigkeit legte er den Grundstein für die

heutige grafische Sammlung des Stiftes Lambach.

Die Versuchung Christi in der Wüste, Radierung in Mischtechnik

Entwurf Martin Johann Schmidt, Ausführung Ferdinand Landerer, 1760

Ferdinand Landerer, * 1730 in Stein † 1796 in Wien

Die Landerers waren „bürgerliche Kupferdrucker und Bilderhändler". Die

Familie betrieb bereits seit 1715 das Kupferdruckgewerbe in Stein und

hatte ihren Verkaufsstand beim Kapuzinerkloster in Und. Ferdinand

Landerer lernte sein Handwerk bei Jakob Schmutzer in Wien. Ab 1760

finden sich in seinem Werk rund 30 Radierungen nach Vorlagen Martin

Johann Schmidts.

Innenhof der Dominikanerkirche Krems

Die Pfarrkirche St. Veit in der Stadt Krems an der Donau ist eine

römisch-katholische Kirche und geht auf eine Schenkung Kaiser Heinrichs

II. von 1014 zurück. Erst 1178 wird Sankt Veit (Vitus) als

Titelheiliger der Kirche genannt.

Die Pfarrkirche St. Veit in der Stadt Krems an der Donau ist eine

römisch-katholische Kirche. Sie wird auch „Dom der Wachau“ genannt. Sie

geht auf eine Schenkung Kaiser Heinrichs II. von 1014 zurück und besaß

zunächst als sogenannte „Mutterpfarre“ eine beträchtliche Ausdehnung.

Erst 1178 wurde Sankt Veit (Vitus) als Titelheiliger der Kirche genannt.

BAUGESCHICHTE der STADTPFARRKIRCHE KREMS - ST. VEIT

1111 Kirche St. Veit vermutlich schon vorhanden

Ende 13. Jh. Gotischer Umbau der vermutlich romanischen Basilika

1630 Abschluß eines Neubaues,

der eine der interessantesten frühbarocken Anlagen Niederösterreichs

darstellt (Baumeister Cypriano Biasino).

18. Jh. Angesehene Künstler

arbeiteten an der Ausgestaltung der Kirche, so Matthias Steinl, Martin

Altomonte, Johann Georg Schmidt, Joseph Matthias Götz, Jakob Christoph

Schletterer und Martin Johann Schmidt („Kremser Schmidt").

Kanzel von Joseph Matthias

Götz, auf Schalldeckel Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor, an Laibung

und Stiege Gleichnisse aus dem Evangelium

Hochaltar von Joseph Matthias

Götz (1733). Altarblatt (Martyrium des Hl. Veit) von Johann Georg

Schmidt. Vor den Säulen vergoldete Holzstatuen: Johannes der Täufer,

Josef, Petrus und Paulus, Laurentius und Florian. In der Koncha

Himmelfahrt Mariens und Heilige Dreifaltigkeit.

Chorgestühl mit geschnitzten vergoldeten Reliefs (Martyrium der Apostel) von Joseph Matthias Götz (1735)

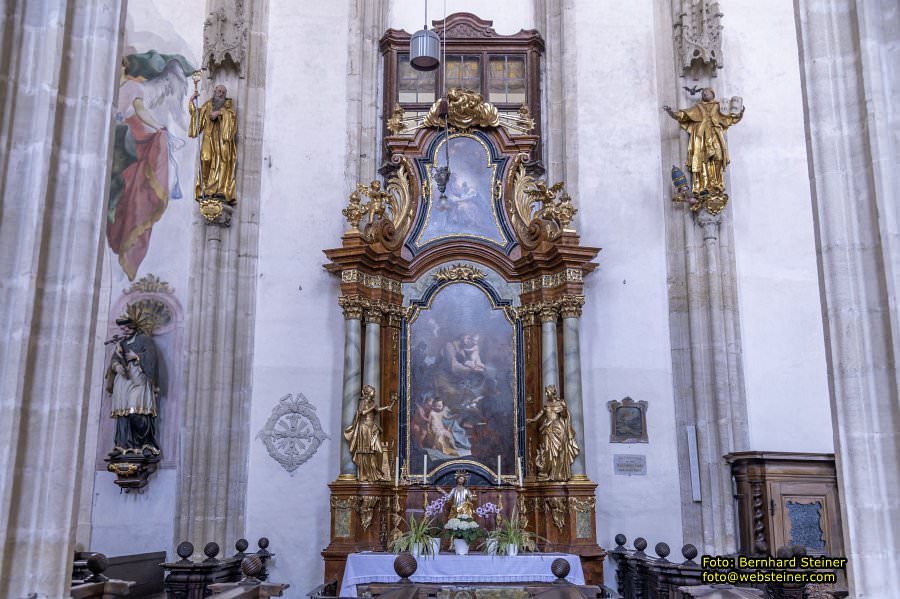

ANNA-ALTAR

Das Altarbild stammt aus der Schule des M.J.Schmidt und stellt die hl.

Anna dar, wie üblicherweise auf ein Buch zeigend, aus dem die Jungfrau

Maria liest. Lilie und Rose in den Händen des Engels bedeuten

Jungfrauschaft und Vermählung. Neben dem Kruzifix 2 Märtyrerinnen: Hl.

Katharina von Alexandrien (l.) und Hl. Dorothea (r.).

MARIEN-ALTAR

Marmoraltar mit Marienbild und eisernem Speisegitter - auch „Maria

Bründl" Altar genannt - wurde 1796 aus dem aufgelassenen

Kapuzinerkloster UND hierher übersiedelt. Die Tumba, die beiden Säulen

und der Aufsatz sind aus schwarzem Lilienfelder Marmor. Über der hl.

Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm (um 1420), ein Ölbild „Pieta" aus

dem 17. Jh. und darüber eine von 2 Engeln getragene Krone, etwas höher

ein Schild mit dem Namen Maria, darüber der hl. Geist in Taubengestalt

und ganz oben Gott Vater, umgeben von Engeln.

JOSEF-ALTAR

Das Altarbild vom Kremser Schmid, zeigt den hl. Josef auf dem

Sterbebett. Daneben stehen Maria und Jesus. Letzterer zeigt mit der

Rechten gegen Himmel. Neben dem Kruzifix auf dem Altar ist die Statue

des hl. Franz von Paula in Mönchsgewand, den Stab mit dem Wort

„Christus" im Strahlenkranz in der Rechten und gegenüber der hl.

Donatus mit Schale, Ähren u. Trauben.

KREUZ-ALTAR

Diesen ließ 1704 der Kremser Magistrat als Einlösung eines Gelübdes

„wegen der sich ereigneten und sehr gefährlichen Conjuncturen und

angedrungenen Feindsgefahren" durch den Kremser Bildhauer Andreas

Krimmer nach Zeichnungen des Wiener Ingenieurs Mathias Steindl

errichten. Die Tischlerarbeiten machte Laurenz Teigl. Hinter dem großen

Kruzifix ein Ölgemälde, die Kreuzerrichtung darstellend. Statue links:

Apostel Simon mit Säge; rechts: der Apostel Judas Thaddäus mit Buch und

Keule.

HOCHALTAR

Das ca. 8 Meter hohe Altarbild von Johann Georg Schmidt aus 1734 stellt

den hl. Vitus dar, wie er in einen Kessel mit siedendem Öl geworfen

wird. Römische Soldaten vollführen die Hinrichtung, während oben der

Engel mit der Siegespalme schwebt.

Das Altarbild flankieren vergoldete Holzfiguren bedeutender Heiliger:

Johannes der Täufer, Petrus, Stephanus sowie Josef, Paulus und Florian.

Der Hl. Vitus ist der Pfarrpatron.

MAGDALENA–ALTAR

Das Altarbild mit der hl. Magdalena ist ein Werk aus 1866, gemalt von

Oswald Horst, Prof. an der Realschule Krems und ein Schüler Führichs.

Die Tischgesellschaft betrachtet die Büßerin, wie sie mit ihren Haaren

die tränenbenetzten Füße des Heilands trocknet. Die beiden Statuen

zeigen die Äbtissin Walpurga und die hl. Maria Magdalena de Pazzi. Die

Fresken geben Darstellungen aus der Lebensgeschichte Maria Magdalenas

wieder.

JOHANNES ΝΕΡΟMUK–ALTAR

Das Altarbild zeigt den hl. Johannes von Nepomuk, wie er bei

Fackelbeleuchtung zur Moldau geführt wird. Bei den Säulen stehen

Plastiken des hl. Karl Borromäus und des hl. Ambrosius, dem eine Frau

ein todkrankes Kind entgegenhält. Der Altar wurde von Wohltätern

gestiftet und vom Bildhauer J.M. Götz geplant. Unter dem Bogen der

Nische der hl. Johannes Nepomuk als Pilger vor einem Muttergottesbild.

Stattlicher Langhausraum mit je vier unverbundenen Seitenkapellen,

Querschiff und langem, im Halbkreis abschließendem Presbyterium

MICHAELIS–ALTAR

Das Altarbild von Anton Maulbertsch zeigt den Kampf des Erzengels

Michael mit dem Satan und dessen Sturz. Die Inschrift: Quis ut Deus?

(Wer ist wie Gott?) ist Ausdruck für die Überheblichkeit des Bösen. Die

Engelstatuen neben dem Bild zeigen die Erzengel Gabriel und Raphael.

ALTAR-JOHANNES ENTHAUPTUNG

Tumba, Antritt und Postamente sind aus Marmor, die Säulen zu beiden

Seiten aus Stuckmarmor. Das Altarbild (von M.J. Schmidt) stellt die

Enthauptung des Verkünders Christi dar. Der hl. Franziskus Seraphikus

mit Kruzifix und Totenkopf in Händen steht links, der hl. Franz Xaver

als Prediger rechts.

ALLERSEELEN–ALTAR

Das Altarbild (M.J. Schmidt) zeigt die armen Seelen im Fegefeuer. Sie

heben flehentlich ihre Hände empor und vom Himmel reichen schwebende

Engel Kreuz und Rosenkränze, um anzudeuten, dass ihnen durch Gebet und

Opfer Hilfe zuteil wird. Statuen: der hl. Dominikus mit der Ordensregel

in der Hand und die hl. Katharina von Siena, eine Lilie haltend.

PETRUS UND PAULUS-ALTAR

Er ist den Apostelfürsten geweiht (Schild über dem Bogen der Nische).

Auf dem Altarbild (M.J. Schmidt) umarmen einander Petrus und Paulus,

ehe sie zur Hinrichtung geführt werden. Der Altar wurde von Dechant

Gregory 1701 in Auftrag gegeben und aus Mitteln einiger Legate und aus

der Petri- und Pauli- Bruderschaftskasse bezahlt.

Barbara-ALTAR

Das Altarbild wird in der neueren Literatur M.J.Schmidt zugeschrieben.

Es stellt die Enthauptung der hl. Barbara dar. Außerhalb der Säulen:

Statuen der Jungfrau Thekla mit Löwen und der hl. Apollonia mit Zange

und Feuer. Die rechts und links angebrachten Schilder weisen auf die

Stifterin des Altares, die Kremser Bürgerin Barbara Sophia Höltzlin,

hin.

SEBASTIAN-ALTAR

Altarbild von Martin Altomonte. Darunter ruht die Statue der hl.

Rosalia. Neben den Säulen Statuen des hl. Leopold (l.) und des hl.

Rochus (r.). Zwei ovale Freskos zeigen, wie der Heilige erschlagen wird

und wie die hl. Irene Sebastian die Pfeile aus der Wunde zieht. Auf dem

Fresko unter dem Bogen geht der Heilige in die Glorie des Himmels ein.

Nach außen stellt sich die Kirche als strenger, frühbarocker Bau dar,

die Inneneinrichtung stammt aber erst aus dem 18. Jahrhundert.

Wesentlich war die Tätigkeit des Passauer Bildhauers und Architekten

Joseph Matthias Götz (Hochaltar, Chorgestühl, Kanzel) ab 1733 und die

Ausgestaltung der Kirche mit Deckenfresken. Sie stammen von Martin

Johann Schmidt („Kremser Schmidt“ ) und wurden im Jahre 1787

geschaffen, das Hochaltarbild dagegen (1734) stammt von Johann Georg

Schmidt („Wiener Schmidt“), einem älteren Zeitgenossen, wobei aber

keine verwandtschaftliche Beziehung besteht. Besonders soll der

Seitenaltar aus schwarzem Marmor im linken Querschiff hervorgehoben

werden. Er befand sich ursprünglich in der „Bründlkapelle“ des

Kapuzinerklosters Und, die 1796 bei der Klosteraufhebung hierher

übertragen wurde. In ihm fand auch die kleine Marienstatuette

(böhmisch, um 1420) ihre Aufstellung, die als Gnadenbild „Maria Bründl“

den Mittelpunkt der Marienverehrung im Kloster Und bildete.

Neue Orgel erbaut 1986 von

Orgelbau Oberbergern - OBM Gerhard Hradetzky. Rein mechanische

Schleifladenorgel, 3 Manuale, 40 Register, Hauptwerk, Rückpositiv,

Continuo- und Pedalwerk, 2932 Pfeifen.

Deckenfresken von Martin Johann Schmidt, 1787

Presbyterium: Anbetung des Altarssakramentes

Langhaus: Tugend der Liebe, Sieg des Glaubens über den Unglauben, die Hoffnung

Über der Orgelempore: Hl. Cäcilia

Marienaltar: im Querschiff links, mit Muttergottesstatue böhmischer Herkunft (um 1420)

Kreuzaltar: im Querschiff rechts, nach einem Entwurf von Matthias Steinl

Annenaltar: am Triumphbogen links, mit Ölbild aus der Schule des Kremser Schmidt

Josefsaltar: am Triumphbogen rechts, mit Ölgemälde von Künstlern der Paul Troger-Nachfolge

Linke Seitenkapellen (von vorne nach hinten)

Sebastiansaltar: Altarblatt von Martin Altomonte

Barbaraaltar: Ölbild von P. Poli

Peter- und Paulaltar: Altarblatt ein Spätwerk des Kremser Schmidt

Allerseelenaltar: Ölbild von Martin Johann Schmidt aus 1768

Rechte Seitenkapellen (von vorne nach hinten)

Magdalenenaltar: Altarblatt von Oswald Horst, 1866

Nepomukaltar: Altarblatt vermutlich von P. Poli

Michaelsaltar: mit Ölbild von Franz Anton Maulpertsch, 1775

Johannesaltar: von Martin Johann Schmidt, 1768

Der Turm an der Westfront der Piaristenkirche, dessen untere Stockwerke

aus der Romanik stammen, wovon noch Doppelfenster auf halber Höhe

zeugen, ist mit seinen vier sechseckigen gotischen Ecktürmchen sowie

seinem barocken Helm charakteristisch für die Silhouette der Stadt.

1514 deckte man den Turm mit Zinn. 1709 wurde eine Turmuhr mit bemaltem

Zifferblatt und vergoldeten Zeigern angeschafft.

Die römisch-katholische Piaristenkirche in Krems an der Donau, auch Kremser Frauenbergkirche, ist die älteste Kirche der Stadt.

Das Kircheninnere, eine weiträumig hohe Halle, wirkt durch die großen

Spitzbogenfenster sehr hell. Das annähernd quadratische Langhaus

verfügt über elegante, hoch gestreckte und tief profilierte

Bündelpfeiler, die mit spätgotischen Maßwerkbaldachinen versehen sind.

Sowohl die Baldachine als auch die bemerkenswerten Rankenkapitelle und

das darüber befindliche herrliche Netzrippengewölbe, welches teilweise

auf figuralen Rippenkonsolen ruht, stellen den Einfluss der Wiener

Dombauhütte von St. Stephan unter Beweis. Der erhöhte feingliedrige

Chor besitzt ein elegantes Sternrippengewölbe (1457). Die Westseite des

Kirchenraumes wird mit einer Empore (1520) abgeschlossen, die durch

eine spitzbogenähnliche, durchbrochene, in der Form jeweils variierte

Brüstung geschmückt ist.

1616 wurde die Kirche den Jesuiten übergeben, die im Anschluss Kloster

und Gymnasium errichteten. Von der Übergabe ausgenommen war der von

vier Ecktürmchen bekrönte Frauenbergturm, da er der Bürgerschaft als

Stadtturm (Brandwache, Glockensignal) diente. Als Hinweis darauf trägt

er – als einziger Kirchturm Österreichs – auf seiner Spitze noch heute

kein Kreuz, sondern das Stadtwappen.

Die barocke Innenausstattung zeigt eine große Anzahl an Werken des

bedeutenden österreichischen Barockmalers Martin Johann Schmidt,

genannt der Kremser Schmidt. Zu den wichtigsten zählen das

Hochaltarbild Himmelfahrt Mariä (1756), der rechte Seitenaltar, das den

Gründer des Piaristenordens, den hl. Josef Calasanz darstellt, und die

Altäre an den nördlichen und südlichen Langhauswänden (hl. Josef, bzw.

hl. Aloysius) sowie das Fresko am Eingang zur Franz-Xaver-Kapelle

gegenüber dem Hauptportal. Diese ließen die Jesuiten 1640 an die Kirche

anbauen.

Der Hochaltar wurde 1756 in

Ausführung eines Planes von Jakob Christoph Schletterer errichtet. Auf

vier Postamenten ruhen Säulen mit gekröpftem Gebälk und gebrochenem

Flachbogengiebel, darüber ein baldachinartiger Aufbau, unter dem die

Dreieinigkeit dargestellt ist. Zwischen den Säulen befinden sich die

qualitätsvollen Skulpturen der vier Evangelisten. Johannes und Lukas

stammen vermutlich von der Hand des Kremser Bildhauers Johann Baptist

Peran. Das eindrucksvolle, künstlerisch hervorragende Altarblatt mit

der Himmelfahrt Mariens schuf Martin Johann Schmidt im Jahr 1756.

Oberhalb des Tabernakels befindet sich das von einem vergoldeten

Prunkrahmen umgebene Gnadenbild des Piaristenordens.

Mit der Tätigkeit der Jesuiten setzte in unserem Raum die barocke

Kirchenmusikpflege ein. Bedingung dafür war eine gute Orgel.

Diese

erhielten sie bereits 1626. 1678 wurde abermals eine Orgel mit zwölf

Registern angekauft, welche mit bemalten Flügeltüren sowie mit

versilberten und vergoldeten Zierraten versehen war. Schon 1749 wurde

neuerlich eine Orgel aufgestellt. Die Jesuiten konnten darauf

hinweisen, diese Orgel erklinge so mächtig, dass sie nicht nur in der

Kirche, sondern auch in der Nachbarschaft zu hören sei. Die Orgel ist

nicht erhalten, wohl aber ihr Gehäuse, in das der Kremser

Orgelbaumeister Franz Capek d. Ä. 1892 ein neues Orgelwerk mit 18

Stimmen auf zwei Manualen mit Pedal einbaute.

Orgel mit Gehäuse aus 1749, darüber hl. Cäcilia von Martin Johann Schmidt

Der Seitenaltar links aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit

getürmten Aufbauten zeigt die Figuren der hll. Sebastian, Franz Xaver,

Aloysius und Rochus sowie ein Ölgemälde: Hl. Ignatius heilt einen

Besessenen. Der hl. Ignatius von Loyola, 1491-1556, war spanischer

Offizier und gründete 1534 in Paris den Orden der Jesuiten, nachdem er

nach innerer Wandlung das Priesteramt angetreten hatte.

Der rechte Seitenaltar aus derselben Zeit besitzt ein Altarblatt von

Martin Johann Schmidt, 1784, mit dem Thema „Joseph Calasanz erweckt ein

Kind zum Leben". Die Figuren des Erzengels Michael, der hl. Elisabeth

von Thüringen und der hl. Katharina sowie des Erzengels Raphael mit dem

jungen Tobias stammen wahrscheinlich aus der Werkstatt Matthias

Schwanthalers.

Die Franz-Xaver-Kapelle: Der Kapelle vorgelagert ist ein Fresko von Martin Johann Schmidt. Es

beschreibt den Tod des hl. Franz Xaver (1506-1552). Dieser war Jesuit

und gründete eine Christengemeinde in Japan. Er starb auf einer

weiteren Missionsreise auf Sancian. 1616 bestand hier nach Eintragungen

der Jesuiten das Nordtor. Der Vorbau trägt außen unter dem Dachgesimse

einen in Rot und Schwarz gehaltenen Buchstabenfries, der ins Deutsche

übersetzt lautet: Das über dieses Tor gestellte T schrecke die Feinde!

Jesus von Nazareth, König der Juden, König der Glorie, komme mit dem

Frieden! 1483.

1776 trat an die Stelle der Jesuiten der Schulorden der Piaristen.

Diese hatten 1749 in St. Pölten ihre erste Niederlassung gegründet und

wurden nach der Aufhebung des Jesuitenordens von der Kaiserin Maria

Theresia ersucht, das von den Jesuiten geräumte Kollegium und die

Kirche in Krems zu übernehmen.

Der Altar an der Nordseite wurde 1755 errichtet. Das Altarblatt „hl.

Josef mit dem Christuskind" wurde ebenfalls vom Kremser Schmidt

geschaffen. Oberhalb ist die hl. Anna, die ihre Tochter Maria das Lesen

lehrt, dargestellt. Die Figuren zeigen links die hl. Barbara und rechts

die hl. Margarethe.

Das Altarblatt des südseitigen Altares

mit dem Thema „hl. Aloysius geleitet einen Knaben zum Altar" stammt von

Martin Johann Schmidt, 1755. Das Oberbild stellt die Hl. Dreifaltigkeit

dar. Die Figuren zeigen den hl. Ignatius und den hl. Stanislaus Kostka

mit dem Jesuskind.

Die unter den Baldachinen stehenden polychromierten Heiligenfiguren

gehören dem Rokoko an (um 1756). Die Wandpfeiler im Chorraum zeigen

Heilige des Alten Testaments. Die abendländischen Kirchenlehrer mit

Gregorius, Ambrosius, Hieronymus und Augustinus finden sich an der

östlichen Strebepfeilerreihe. Die Figuren der Ordensgründer Benedictus,

Bernardus, Dominikus und Franziskus sind an der mittleren

Strebepfeilerreihe aufgestellt. Der Wetterheilige Donatus und die

beiden Landespatrone Leopoldus und Florianus stehen im Hauptschiff. Der

Bildschnitzer stand wohl in Verbindung mit Johann Baptist Peran (+1767

in Krems) - möglicherweise ein Mitarbeiter.