web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Festung Kufstein

Kufstein, November 2024

Kufstein ist eine Stadtgemeinde in Tirol an der

Grenze zum Freistaat Bayern und Verwaltungssitz des Bezirks Kufstein.

Die Stadt liegt im Tiroler Unterland und Unterinntal und ist mit über

20.000 Einwohnern nach Innsbruck die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes

Tirol. Die Festung Kufstein ist das Wahrzeichen der Stadt Kufstein und

zählt zu den imposantesten mittelalterlichen Bauwerken Tirols. Heute

ist sie ein Museum und eine Veranstaltungsstätte.

Als Margarete von Tirol-Görz (1318-1369) sich im Jahre 1342 mit Ludwig

I. von Bayern-Brandenburg vermählte, wurde Kufstein zum ersten Mal in

der Geschichte ein Teil Tirols. Diese Hochzeit erfuhr im ganzen Land

große Zustimmung und dies obwohl Papst Clemens VI. sie nicht anerkennen

wollte und deshalb ein „Interdikt“ über das Land Tirol verhängte.

Margarete und Ludwig wurden vom Papst „bannt". Davon unbeeindruckt

blieben sie sich treu und herrschten gemeinsam noch neunzehn Jahre lang

über Tirol.

Teile der Altstadt (Römerhofgasse, Kirchgasse, Unterer Stadtplatz,

Innpromenade) sind als touristische Ziele beliebt, so das Weinhaus

Batzenhäusl und das ehemalige Wirtshaus und heutige Weinhaus &

Hotel Auracher Löchl, wo Karl Ganzer das Kufsteinlied schrieb. Den

typischen Inn-Salzach-Stil hat Kufstein bei einem großen Brand im

Mittelalter, dem fast die gesamte damalige Stadt zum Opfer fiel, zum

Großteil verloren. Am Unteren Stadtplatz weisen aber dennoch einige

Gebäude Merkmale wie Stirnmauern, Laubengänge (allerdings verbaut) und

große Erker auf.

Das Kufsteinlied (auch das Kufsteiner Lied) ist ein bekanntes

volkstümliches Lied des deutschen Sprachraums. Es wurde 1947 von dem

Tiroler Karl Ganzer komponiert. Durch die Schallplattenaufnahme des

bayerischen Sängers und Jodlers Franzl Lang im Jahr 1968 wurde das Lied

zu einem der größten Hits des volkstümlichen Schlagers. Das

Kufsteinlied begründete den häufig zitierten Beinamen Kufsteins als

Perle Tirols bzw. Stadt am grünen Inn und ist ein Werbeträger für die

Tourismusstadt Kufstein.

Das aus drei Strophen bestehende Kufsteinlied mit gejodeltem Refrain

handelt von einem Urlaub in Kufstein und besingt volkstümlich

verklärend Landschaft, Berge, das „Maderl“ und den Wein. In der dritten

Strophe beschreibt der Text das Ende des Urlaubs und die Heimfahrt. Das

Stück wird häufig fälschlich als ein Tiroler Volkslied oder als

Regionalhymne angesehen.

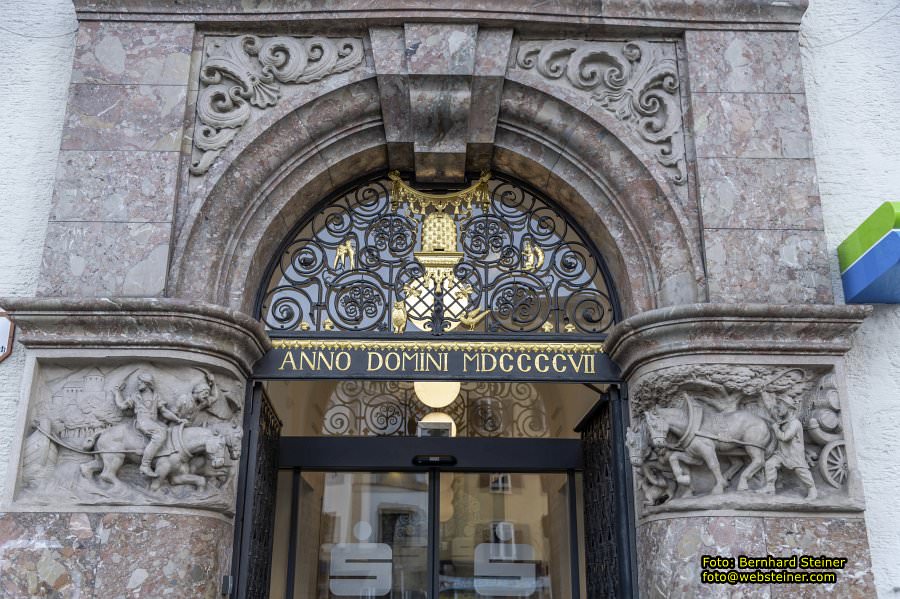

Kühl, erfrischend und kristallklar strömt das Wasser aus Kufsteins

Brunnen und Wasserhähnen. Was heute selbstverständlich anmutet, mag

noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts als Sensation gegolten haben -

schließlich war die Trinkwasserbeschaffung bis dahin unweigerlich mit

dem Gang zu einem der zahlreichen öffentlichen Brunnen verknüpft. Von

den drei Brunnen, die einst die Wasserversorgung der Innenstadt

gewährleisteten, ist nur noch der um das Jahr 1861 erbaute neogotische

Marienbrunnen übrig. Im Jahr 2015 wurde er vom Heimatverein Kufstein

mit einer originalgetreuen Nachbildung der seit etwa hundert Jahren

verschollenen Brunnenspitze versehen.

Das Rathaus Kufstein steht am Unteren Stadtplatz der Stadtgemeinde

Kufstein im Bundesland Tirol. Das Rathaus aus der ersten Hälfte des 16.

Jahrhunderts ist im Kern erhalten. 1923 entstand mit einem Umbau die

Treppengiebelfassade. Das spätgotische Netzgratgewölbe wurde 1965

renoviert.

RATHAUS

Um 1500 als Haus des Baumgartnerischen Benefiziaten hat um 1511 "ein

Rath und gemein Stadt Kuefstein daselbshin ein Rathaus gebauen."

1923/24 erfolgte die Erweiterung und der Aufbau des Stufengiebels

1974 Ausbau des Rathaussaales mit gotischem Gewölbe

Auf dem Weg vom unteren Stadtplatz hinauf zur Kirche sieht man das

Denkmal für den verdienstvollen Stadtpfarrer Dr. Matthias Hörfarter

(1859-1896). Dieses schuf 1899 der Berliner Bildhauer NORBERT

PFRETSCHNER. Wegen ihrer Lage auf dem schmalen Vorsprung des

Festungsberges war die Kirche nie auf Fernwirkung angelegt und besitzt

deshalb auch keine betonte Schaufassade. Das einfache Hauptportal mit

der Jahreszahl 1666 wurde bei der Erweiterung 1840 hierher versetzt.

Der Turm trug bis 1703 einen Spitzhelm, der nach dem Brand aus

militärischen Gründen nur mehr als Zwiebelhaube erneuert werden durfte.

Das Rathaus zeigt seit 1925 die Wappen der Tiroler Städte Innsbruck,

Sterzing, Imst, Vils, Lienz, Rattenberg, Brixen, Bruneck, Schwaz,

Klausen, Kitzbühel, Glurns, Bozen, Landeck, Meran, Hall und unter der

Giebelspitze Kufstein.

In seinen Grundzügen stammt das Rathaus aus der ersten Hälfte des 16.

Jahrhunderts. Damals wie heute bildet es den Sitz der Stadtregierung

und -verwaltung. In der Zwischenkriegszeit erfolgte der Umbau des einst

gotischen Gebäudes, im Zuge dessen die charakteristische

Treppengiebel-Fassade entstand. Die 2011 durchgeführte Sanierung wurde

im Folgejahr unter anderem mit dem Österreichischen Bauherrenpreis

ausgezeichnet. Denen, die genau hinhören, weiß die Fassade des

Rathauses jedoch nicht nur Erfolgsgeschichten zu erzählen...

Bis ins 19. Jahrhundert befand sich an einem Balkon im ersten Stock an

der Ecke des Rathauses der Kufsteiner Pranger. Hier wurden Verurteilte

angekettet und zur Schau gestellt. Mitfühlende Menschen hatten die

Möglichkeit, den Gepeinigten Münzen in einen bereitgestellten Hut zu

legen. Im Anschluss an das Prangerstehen wurden die Verurteilten mit

Rutenhieben unter dem Spott der Schaulustigen über den Marktplatz

getrieben. Zuletzt beförderte man sie mit einem Fußtritt aus dem Oberen

Stadttor. Der Hut mit den Münzen wurde ihnen hinterhergeworfen. Die

Zeit, in der Menschen an Häuserfassaden an den Pranger gestellt wurden,

ist glücklicherweise vorbei; heute aber dienen nicht selten virtuelle

Räume als Schauplätze dieser niederträchtigen Praxis.

Das Matthäus-Hörfarter-Denkmal

Wohl kaum ein Mensch hat sich in Kufstein so beherzt und erfolgreich

für Belange wie Frühförderung, Bildung und Chancengleichheit

eingesetzt, wie Matthäus Hörfarter. Dabei lagen zahlreiche Hindernisse

auf dem bewegten Lebensweg des Geistlichen. Matthäus Hörfarter wurde

1817 als Sohn eines Bauern in Kössen geboren. Der als kränklich

beschriebene Junge eignete sich wohl nicht für die harte körperliche

Arbeit am Hof und wurde von der Kirche in Bildungsobhut genommen. Mit

nur 25 Jahren wurde Hörfarter zum Priester geweiht. Nach seinem

Doktoratsstudium in Rom trat er eine Professur in Salzburg an. Als

Anhänger des liberalen Reformkatholizismus wurde der junge Geistliche

dort jedoch angefeindet. So verschlug es ihn als Pfarrer und Dekan nach

Kufstein. Hier gründete er 1870 den ersten Kindergarten Tirols und

finanzierte später die erste Ausbildungsstätte für Kindergärtnerinnen

in ganz Österreich. Zudem reformierte er die Volksschule und gründete

eine Fortbildungsschule für Mädchen. Neben der Bildung hatte sich der

umtriebige Pfarrer auch der Natur verschrieben; im Jahr 1877 rief er

die Alpenvereinssektion Kufstein ins Leben. Hörfarter förderte unter

anderem die Erschließung des Kaisergebirges und war somit ein Pionier

des Fremdenverkehrs in Kufstein.

Die Stadtpfarrkirche St. Vitus wurde Anfang des 15. Jahrhunderts im

Stil der Gotik errichtet und um 1660 im Stil des frühen Barocks

renoviert. Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte eine Ausstattung mit

klassizistischem Mobiliar, um dem Geschmack der damaligen Zeit gerecht

zu werden. In der gegenüberliegenden Dreifaltigkeitskirche hatten von

1681 bis 1810 Mitglieder des Augustinerordens eine Niederlassung. Auch

diese Kirche wurde einst in gotischem Stil erbaut und verfügt heute

über eine Rokoko-Ausstattung. Darunter befindet sich die ehemalige

Grabkirche.

Die Pfarrkirche ist dem Heiligen St. Vitus geweiht. Dieser Märtyrer

wurde der Legende nach an der Südwestküste Siziliens geboren und um das

Jahr 300 als erst Siebenjähriger in siedendes Öl geworfen. Er gilt

unter anderem als Patron der Bierbrauer, Apotheker, Schauspieler, der

Lahmen, Tauben und Blinden sowie der Haustiere.

Auf den ersten Blick bietet sich der Innenraum als dreischiffige

gotische Hallenkirche mit einem Chor im 3/8-Schluss dar. Aus den

schlanken, in den ersten drei Jochen sechseckigen Tuffsteinsäulen

wachsen schön profilierte Gurtbogen ohne den Übergang eines Kapitells

heraus: Kennzeichen der späten Gotik. Die lichten Maße: 34,3 m lang,

15,5 m breit, 9,8 m hoch.

Die Altaraufbauten in Stucco lustro schuf der heimische Bildhauers

Josef Stumpf. Das Hochaltarblatt thematisiert die Glorie des

Kirchenpatrons St. Vitus, am linken Seitenaltar thront die Gottesmutter

mit Jesuskind zwischen den hll. Barbara und Katharina, während das

rechte Altarblatt die Losbindung des toten Märtyrers Sebastian vom Baum

zeigt. Die der besten Schaffensperiode Josef Arnolds zugehörigen Bilder

zeigen den führenden Tiroler Maler des Spätklassizismus. Josef Arnold

der Ältere (1788-1879) aus Stans bei. Schwaz, in Innsbruck ansässig,

war sowohl Fresken- als auch Tafelbildmaler.

Die erneuerten liturgischen Orte Volksaltar (gespendet von der Baufirma

Anton Rieder) und Ambo schuf Steinmetz J. GUGGENBERGER, Kramsach, nach

Entwürfen von Architekt PETER SCHUH, Salzburg.

Der Tabernakel wurde 1911 bei Bildhauer FRANZ EGG, Innsbruck, und Goldschmied JAKOB PHILIPP RAPPEL, Schwaz, bestellt.

1976 wurde durch die Tiroler Orgelbauanstalt REINISCH-PIRCHNER,

Steinach, eine neue Orgel errichtet. Das Werk hat 21 Register, verteilt

auf Hauptwerk, Rückpositiv und Pedal.

Das älteste Mobiliarstück, welches heute in der Kirche zu finden ist, stellt der klassizistische Hochaltar

des Tiroler Bildhauers Josef Stumpf dar. Dar Altaraufbau besteht im

Wesentlichen aus zwei auf Postamenten stehenden Säulen mit ionischen

Kapitellen, welchen einen Dreiecksgiebel tragen. Direkt unterhalb des

Giebels findet sich ein ornamentaler Zierfries mit floralen Motiven und

Engelsköpfen. Der Giebel selbst trägt in seinem Zentrum das aus dem

Barock stammende Symbol für Gott: ein Dreieck mit einem Auge in der

Mitte, umgeben von einem Strahlenkranz. Flankiert wird der Altar von

zwei Apostelstatuen, welche vermutlich vom Kufsteiner Bildhauer Kaspar

Bichler (19. Jahrhundert) stammen. Vom Altar aus gesehen rechts findet

sich Petrus, erkennbar an den Schlüsseln in seiner Hand, und links

Paulus, zu identifizieren anhand des Schwertes und des Evangeliums in

seinen Händen.

Das Altargemälde stammt vom Tiroler Künstler Josef Arnold dem Älteren

(1788–1879) und zeigt den Titelheiligen der Kirche (Hl. Vitus) als

Märtyrer vor Maria und Christus. Als Märtyrer weist ihn neben dem

Lorbeerkranz über seinem Haupt auch eines seiner Attribute aus – der

Kessel mit siedend heißem Öl. Arnolds Stil ist eine Mischung aus

klassizistischen und romantischen Elementen: Kleidung, Haltung, Mimik

und Gestik der Figuren erinnern an Heinrich Friedrich Füger, das

Kolorit hingegen an die Nazarener.

Deckenbilder - Den Schmuck der

Decke erhielt die Kirche 1929 durch den akad. Maler RUDOLF STOLZ

(1874-1960) aus Bozen, Vertreter einer neusachlich-expressiven

Stilrichtung, der sich bei einem Wettbewerb gegen die neobarock

geprägten Entwürfe des Innsbrucker Malers Raffael Thaler durchsetzte.

Die Bilder mit einem umfangreichen ikonographischen Programm des

führenden Tiroler Meisters der monumentalen Wandmalerei hatten sich

ursprünglich über die gesamte Gewölbefläche erstreckt, wurden aber bei

der Innenrestaurierung 1959/60 teilweise übermalt. 2009 konnte der

Großteil der mit sensibler Einfühlung geschaffenen Secco-Begleitmalerei

wieder freigelegt werden, ebenso die Deckenmalerei im Chor. Die

eindrucksvollen Gestalten versinnbildlichen im ersten Gewölbe des

Hauptschiffs die vier großen Propheten des Alten Bundes (Isaias,

Jeremias, Daniel und David), im zweiten Gewölbe die vier Evangelisten

(Matthäus, Markus, Lukas und Johannes) und im dritten Gewölbe die vier

letzten Dinge des Menschen (Tod, Gericht, Himmel und Hölle). Ebenso

stammt das Bild des „Göttlichen Kinderfreundes" unter der Orgelempore

von Stolz.

Das zweite Joch zeigt die vier Evangelisten anhand der ihnen

zugeordneten Symbolen und namentlichen Inschriften. Zudem finden sich

darüber verschiedene Darstellungen. Im Zentrum dieses Joches,

eingelassen in ein Loch, findet sich eine Heiliggeist-Taube, umgeben

von einem goldenen Strahlenkranz. Über dem Evangelisten Markus (Löwe)

findet sich der Heilige Johannes der Täufer, ihm gegenüber – oberhalb

des Evangelisten Lukas (Stier) – sein Vater, Zacharias. Über dem

Evangelisten Matthäus (geflügelter Mensch) erkennt man Maria an der

Wiege Christi, hinterfangen vom bethlehemitischen Stern und als

Letztes, ihr gegenüber, oberhalb des Evangelisten Johannes (Adler)

Christus mit einem offenen Buch in der Hand, auf welchem die

griechischen Buchstaben Alpha und Omega zu lesen sind. Diese beziehen

sich auf einen biblischen Vers nach Off. 22,13: „Ich bin das Alpha und

das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende“.

2. Gewölbejoch: Die Evangelisten

Der gotische Bau der St. Vitus-Kirche wurde spätestens 1420 vollendet

und bildete den Nachfolgebau einer bereits bestehenden Kirche. Es

handelt sich dabei um eine dreischiffige Hallenkirche mit polygonalem

Chorabschluss.

In den Jahren 1660 bis 1661 wurde sie barockisiert, um sie dem

Geschmack der Zeit anzupassen. Diese Änderungen sind noch heute

sichtbar: Fassade, Turmabschluss, Zwiebelhelm und Außengestaltung sowie

Farbgebung entstammen haben mit der gotischen Erscheinung der Kirche

nichts mehr gemein. Auch die Betonung der Fassadenmitte durch einen

Risalit und die Unterteilung mittels farblich abgesetzter Pilaster und

Lisenen ist charakteristisch für den frühen, noch relativ streng

wirkenden Barock.

Kreuzweg

DREIFALTIGKEITSKIRCHE UND TOTENGRUFT

Diese schmucke Kapelle verdankt ihr Entstehen dem frommen Sinn des

Kufsteiner Bürgers Christian Weinränntl, der 1502 „in der Gruft seiner

Neuen Capellen neben St. Veits Kirchen eine ewige und tägliche Meß"

stiften ließ. Dort befindet sich noch sein Grabstein. Wappengrabsteine

aus dem 16. Jahrhundert sind auch an der Nordfassade erhalten. In ihrem

heutigen Aussehen stammt die Kapelle aus dem Jahr 1705, als nach dem

verheerenden Brand das Netzgratgewölbe samt dem Chorschluss neu

aufgeführt werden musste. Den Umbau leitete damals Stadtbaumeister

MARTIN BOCK. Die Augustiner benützten während ihrer Wirksamkeit in

Kufstein die Dreifaltigkeitskirche als Hauskapelle.

Der herrliche Rokoko-Baldachinaltar stellt die Krönung der Gottesmutter

durch die Hl. Dreifaltigkeit dar. Der grazile Aufbau und der plastische

Schmuck rechtfertigen eine Zuschreibung der Arbeit an den Bildhauer

FRANZ STITZ (Zell bei Kufstein, um 1765). Das Bild Mariens findet sich

in der Mitte in einem reich getriebenen Rocaillerahmen. Es ist ein

Maria-Trost-Bild der Madonna vom schwarz-ledernen Gürtel, vom Orden der

Augustiner (sowohl Eremiten als auch Chorherren) in

Maria-vom-Trost-Bruderschaften und „Gürtelbruderschaften Maria vom

Trost" besonders verehrt. Vermutlich schuf dieses vorzügliche Ölbild

der aus Tarrenz bei Imst gebürtige Maler JOHANN MICHAEL GREITER

(1736-1786), der vornehmlich für Augustinerklöster arbeitete (vgl.

Seefeld, Rattenberg und Salzburg-Mülln).

Unter dem Marienbild gruppieren sich um den Tabernakel die Heiligen des

Augustinerordens, in der oberen Reihe (v. I. n. r.): hl. Augustinus,

Ordenspatron (+ 431); hl. Nikolaus von Tolentino, Bekenner (+ 1306);

hl. Johannes a. S. Facundo, Bekenner (+ 1479); hl. Clara von

Montefalco, Äbtissin und Mystikerin (+ 1308); in der unteren Reihe: hl.

Thomas von Villanova, Bischof und großer Wohltäter (+ 1555); hl.

Gelasius, Papst (+ 496); sel. Johannes Bonus, Ordensstifter (+ 1249);

hl. Wilhelm von Maleval, Ordensstifter († 1157).

Innenraum der Dreifaltigkeitskirche, links vom Altar die barocke Kreuzgruppe, rechts ein Herz-Jesu-Bild aus dem 19. Jahrhundert

Das wichtigste Wahrzeichen ist ohne Zweifel die Festung Kufstein auf

dem 90 m hohen Festungsberg im Zentrum der Stadt, die erstmals im 13.

Jahrhundert erwähnt wurde. Weithin sichtbar ist der repräsentative

Kaiserturm, der 1518–1522 errichtet wurde. Im 18. Jahrhundert und

während der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg diente die

Festung als Gefängnis.

Orgel der Festung Kufstein: Auf der Festung Kufstein befinden sich mit

der stadtweit hörbaren Heldenorgel die größte Freiluftorgel der Welt

und ein Heimatmuseum.

Urkundlich erwähnt wurde die Festung erstmals im Jahre 1205. Vermutlich

wurde jedoch spätestens im 12. Jahrhundert eine einfache romanische

Burganlage am höchsten Punkt des Felsens erbaut. Seit jeher bestand

eine der Hauptaufgaben der Anlage darin, Angriffe abzuwehren; lange

Zeit aber befand sich auf der Burg auch der Verwaltungssitz des

Gerichtes Kufstein. Zahlreiche Belagerungen und Kriege musste die

Festung zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert über sich ergehen lassen.

Immer wieder mussten Teile von ihr als Gefängnis herhalten. Von den

Nationalsozialisten wurde sie darüber hinaus für NS-Propagandazwecke

vereinnahmt. Seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts scheint

nun aber endlich der Frieden Einzug in die mitgenommenen Gemäuer

gehalten zu haben.

Die Festung Kufstein hat wahrlich viele Gesichter. Heutzutage aber muss

sie sich nicht mehr so grimmig und wehrhaft zeigen wie früher. Die

Menschen, die nun zwischen ihren geschichtsträchtigen Mauern wandeln,

wollen sie nicht mehr bezwingen oder zerstören. Sie wollen von ihrer

bewegenden Geschichte lernen, auf ihren breiten Schultern dramatische

Ausblicke ins Umland genießen, sich beim Ritterfest oder

Operettensommer vergnügen oder am Weihnachtsmarkt verzaubern lassen.

Dabei zeigt sich die Festung heute wohl so vielseitig, charmant und

eindrucksvoll, wie noch nie in ihrer über 800 Jahre langen Geschichte.

800 Jahre Geschichte auf 24.000 m²

In einer Urkunde aus dem Jahr 1205 findet sich die Burg Kufstein zum

ersten Mal erwähnt. Aus diesem „chastrum choufstain" ging im Lauf der

Jahrhunderte jene Festung hevor, die sich heute auf einem Dolomitfelsen

in drei Terrassen von Norden nach Süden erstreckt. Ihre Ausmaße sind

gewaltig: Die Festung nimmt eine Länge von 400 Metern und eine Fläche

von mehr als 24.000 Quadratmetern ein. Als Werk von mehreren

Generationen trägt sie die Stempel unterschiedlicher Epochen,

Zeitumstände und Einflüsse ... und macht so 800 Jahre Geschichte

anschaulich.

Auf Ihrem Rundgang durch das imposante Festungsgelände erleben Sie das

Geschehen von Jahrhunderten wie im Zeitraffer. Lassen Sie sich dabei

ganz von Ihren Interessen leiten! In vier Abschnitten gibt der

Festungsparcours Einblicke in unterschiedliche Kapitel der

Festungsgeschichte. Ausstellungen und Multimedia-Installationen laden

Sie dazu ein, sich Ihr eigenes Bild zu machen: vom Kräftemessen der

Herrscherhäuser, von bahnbrechenden Entwicklungen im Festungsbau, vom

Leben auf einer Festung... und von einer Region, in der es über

politische Grenzen hinweg regen wirtschaftlichen und kulturellen

Austausch gab.

Aufstieg zur Grenzfestung -Kufstein kommt zu Tirol

Waren zu Beginn des 13. Jahrhunderts noch der Herzog von Bayern und das

Bistum Regensburg Besitzer der Burg Kufstein, konnten sich bis 1213 die

bayerischen Herzöge als alleinige Herrscher durchsetzen. Auch die

Grafschaft Tirol lag damals in ihrem Herrschaftsbereich, begann sich

aber unter den Grafen von Tirol zunehmend von Bayern zu lösen. Im Lauf

des 13. Jahrhunderts etablierte sich Tirol als selbstständiges Land.

Mitte des 14. Jahrhunderts vermachte dann die damalige Landesherrin

Tirols, Margarete „Maultasch", ihren Besitz mangels Erben noch zu

Lebzeiten ihren nächsten Verwandten, den Habsburgern.

Doch auch die bayerischen Wittelsbacher erhoben Erbansprüche an dem

wirtschaftlich und strategisch bedeutenden Land - schließlich war

Margarete in zweiter Ehe mit einem der Ihren verheiratet gewesen. Die

bayerischen Angriffe blieben indes erfolglos, und 1369 fiel Tirol im

Frieden von Schärding endgültig an die Habsburger. Nicht jedoch

Kufstein, Kitzbühel und Rattenberg - diese standen weiterhin im

Einflussbereich Bayerns. Im bayerischen Erbfolgekrieg witterte der

Habsburger Maximilian I. dann aber die Chance, die drei Herrschaften

für Tirol zu gewinnen. Die Eroberung Kufsteins 1504 machte ihn zum

Herrn des Unterinntales und Kufstein zur Grenzfestung.

Kaiserturm - Nach Vorstellungen

Kaiser Maximilians I. von 1518 bis 1522 unter Baumeister Michael Zeller

errichteter und den neuesten militärischen Anforderungen laufend

angepasster Kanonenturm. An der Basis sind die Mauern 7,5 Meter stark.

Seit Kaiser Maximilian I. die Festung Kufstein umbauen ließ, prägt der

Kaiserturm die Wehranlage hoch über der Stadt. Ursprünglich als

Geschützturm erbaut, war er im 18./19. Jahrhundert Teil des

Staatsgefängnisses auf der Festung Kufstein. Der Kaiserturm erhielt

damit eine andere Funktion: Nach dem Einbau von 13 Zellen waren hier

vor allem politische Häftlinge inhaftiert. 1865 wurde das

Staatsgefängnis aufgelassen.

Erbauung: 1518-1522

Baumeister: Michael Zeller

Grundrissform: kreisrund

Mauerdicke: rd. 4 bis 7,5 m

Innerer Durchmesser: ca. 21 m

1734-1745: Sein heutiges Aussehen verdankt der

Kaiserturm einem barocken Umbau. Johann Martin Gumpp d. J. gestaltete

das oberste Geschoss neu und veränderte dabei auch den Dachstuhl.

1745-1760: In den Turm wurden im dritten Stock 13 Gefängniszellen eingebaut.

Die Festung Kufstein – ein Staatsgefängnis in revolutionären Zeiten

Gleich drei große Revolutionen erfassten Europa im ausgehenden 18. und

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: 1789 stellte die Französische

Revolution die Welt auf den Kopf auch 1830 und 1848 nahmen große

Revolutionswellen ihren Ausgang in Frankreich. Bürgerinnen und Bürger

verlangten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, forderten

Mitbestimmung und Reformen. In der Habsburgermonarchie, dem

„Vielvölkerstaat", drängten Volksgruppen wie Ungarn, Tschechen oder

Italiener auf „nationale" Unabhängigkeit. Auch die deutschsprachigen

Österreicher strebten einen deutschen Nationalstaat an.

In allen diesen Zeiten ging die Obrigkeit hart gegen Andersdenkende

vor, schlug Aufstände nieder und brachte jene, die sich regimekritisch

äußerten, hinter Gitter. Auch im Kufsteiner Staatsgefängnis büßten

Menschen für ihre Überzeugungen mit langjährigen Haftstrafen.

Ausgewählte Biografien dieser Häftlinge geben Einblick in den

Gefängnisalltag und die Haftbedingungen zu verschiedenen Zeiten in der

etwa hundertjährigen Gefängnisgeschichte.

Die Festungshaft galt als eine besondere Form der Freiheitsstrafe, die

vor allem über Angehörige höherer Stände und bei politischen Vergehen

wie Landes- und Hochverrat verhängt wurde. Im 18. Jahrhundert waren

wichtige Festungen der Habsburgermonarchie in Gefängnisse umgewandelt

worden, wie Spielberg bei Brünn, Munkács im heutigen Ungarn und eben

auch Kufstein. Die Verurteilten waren ohne Beschäftigung sich selbst

überlassen. Sie saßen ihre Strafe möglichst weit von ihren Heimatorten

entfernt ab, was eine Flucht verhindern oder zumindest erschweren

sollte. Art und Umfang der Strafen waren im Strafgesetzbuch geregelt.

Verurteilungen waren jedoch sehr langwierig. Oft saßen die Angeklagten

jahrelang in Untersuchungshaft bis das Urteil von mehreren Instanzen

geprüft und vom Kaiser bestätigt wurde.

Im Laufe der etwa hundertjährigen Geschichte des Staatsgefängnisses

Kufstein erlebte das Strafgesetz mehrere Reformen. Dabei stand das

Bemühen um humanere Bestimmungen (Abschaffung der Folter) gegen den

Wunsch, möglichst abschreckende Strafen androhen zu können. 1787

unterschied man unter Josef II. zwischen kriminellen und politischen

Straftaten und beschrieb diese in 82 Paragraphen. Er schaffte die

Todesstrafe ab und setzte stattdessen auf harte, lange Haftstrafen.

Franz II. führte nur acht Jahre später die Todesstrafe wieder ein und

unterteilte die Haft nach der Schwere der Haftbedingungen in drei

Grade. Aus diesem Strafgesetzbuch von 1803 wurde 50 Jahre später die in

Teilen aktualisierte Fassung von 1852. Dieses blieb faktisch über das

Ende der Monarchie bis in die 1970er-Jahre in Kraft.

Nach dem damals geltenden Strafgesetz mussten auch politische Gefangene

Fußfesseln tragen. Ferenc Kazinczy wurde 1799 sogar angedroht, dass man

ihm eine große Kugel anschmieden werde, wenn er sich nicht ordentlich

verhalte. Als Haftkleidung dienten eine Wolljacke mit Zinnknöpfen und

eine Wollhose mit Lederknöpfen an den Seiten. Ihre Privatkleidung

konnten in Kufstein jene Häftlinge tragen, die mehr als ein Gewand

besaßen. Alle anderen mussten ihre Kleidung bei Haftantritt abgeben und

erhielten sie erst bei der Entlassung zurück.

Sándor Rózsa in Ketten auf der Festung Kufstein. Darauf ist zu erkennen, wie das Kettenband am Hüftgurt befestigt wurde.

Diese Fußfessel wurde von einem Häftling in der Festung Kufstein

getragen. Das lange Kettenband wurde dabei um den Hüftgurt geschlungen,

um leichter gehen zu können.

In Kufstein kontrollierte und bewachte das Militär die Gefangenen. Das

Festungs-kommando - abwechselnd von verschiedenen Regimentern gestellt

- musste in regelmäßigen Abständen dem Hofkriegsrat bzw. dem

Ministerium mit Sitz in Wien berichten: Es wurde über die Gefangenen

detailliert Protokoll geführt und ihr Verhalten in sogenannten

Standesausweisen festgehalten. Zeitweise wurden die Gefangenen -

möglichweise zur Geheimhaltung - ohne Angabe der Namen nur unter einer

Nummer geführt.

Im Staatsgefängnis auf der Festung Kufstein waren sowohl politische als

auch kriminelle Gefangene inhaftiert. Sie waren entweder im dritten

Stock des Kaiserturms, im Stabsstockhaus (1938/39 abgerissen) oder auch

in Räumen der Oberen Schlosskaserne untergebracht. Doch wer waren die

Gefangenen, die in Kufstein einsaßen? Ihre Namen und die Strafen, die

sie verbüßten, lassen sich heute nur mehr schwer herausfinden.

Originaldokumente wie „Standesausweise", in denen Personaldaten

vermerkt waren, sind nur aus wenigen Jahren erhalten. So führt die

Spurensuche über die Originalquellen hinaus zu Abschriften aus jüngerer

Zeit.

In der Festung Kufstein waren Männer und Frauen aus vielen Regionen des

Habsburgerreichs inhaftiert, darunter viele Gefangene nicht deutscher

Muttersprache. Bis ins 19. Jahrhundert war es üblich, ihre Namen nach

Gehör zu notieren. Erst später gab es Versuche, beim Abschreiben der

„eingedeutschten" Namen zur Herkunftssprache zurückzukehren. Aus diesem

Grund liegen verschiedene Schreibweisen vor. Hinzukommt, dass nicht zu

jedem Gefangenen die Haftursache vorliegt.

Sándor Rózsa

*13.7.1813 in Szegedin/Ungarn; † 22.11.1878 in Szamosújvár/Siebenbürgen

Haftdauer: um 1858-1868

In Kufstein inhaftiert: 7.1859-8.1865

Ein Räuberhauptmann in Kufstein

Der gefürchtete Bandenchef Sándor Rózsa unterstützte 1848 mit einer

Reiterschar die ungarische Revolution. Nach deren Niederschlagung nahm

er sein Räuberleben wieder auf. Ab 1856 wurde er auch wegen unzähliger

Mord- und Raubzuge gesucht und geriet um 1858 in Haft. Rósza wurde zum

Tod durch den Strang verurteilt und später zu lebenslänglicher

Festungshaft mit schwerem Eisen begnadigt Die Haft musste er in

Kufstein absitzen möglichst weit weg von seinen bisherigen

Wirkungsorten und damit mit geringer Aussicht auf Flucht. Nach acht

Jahren Haft, in denen er sich vorbildlich verhalten haben soll, wurde

er 1868 begnadigt. Kurz darauf betätigte er sich jedoch wieder als

Räuberhauptmann, wurde 1869 verhaftet und starb 1878 in einem

ungarischen Gefängnis.

Sándor Rózsa - Held oder Verbrecher?

Rózsa übte auch über seinen Tod hinaus eine große Anziehungskraft auf

Menschen aus. Diese Berühmtheit ließ wohl auch den 1880 auf der Festung

stationierten Soldaten Baier zum Pinsel greifen und Rózsa malen. Das

Gemälde, das Rózsa im Gewand eines Pferdehirten zeigt, wurde später

zerstört. Die Kopie, die sich heute an der Zellenwand befindet, konnte

nach einer Fotografie angefertigt werden. Bereits zu Lebzeiten rankten

sich um Sándor Rozsa etliche Mythen. So trug auch literarische

Verklärung dazu bei, dass aus dem Rauberhauptmann eine romantische

Figur à la Robin Hood wurde. Das führte zu mancher Diskussion darüber,

ob Rózsa als Held oder Verbrecher wahrzunehmen ist.

Eine gelungene Flucht aus dem Kaiserturm ist nicht bekannt. Den

spektakulärsten Versuch wagten die Polen Stanisław Marynowski und

Kaspar Cięglewicz 1842 von dieser Zelle aus. Mit einem Stück Blech des

Ofens gruben sie unter dem Fenster ein Loch, um dann mit einem Band aus

Leintuchstreifen die knapp darunter liegende Mauer zu erreichen.

Marynowski schaffte es, Cięglewicz passte nicht durch das Loch. Weit

kam aber auch Marynowski nicht, weil ein Geräusch die Wachen

alarmierte. Auch bei Rózsa befürchtete man einen Ausbruch. Als die Wachen hinter

einem nachts aufblitzenden Licht im Wald den Versuch vermuteten,

Kontakt mit ihm aufzunehmen, ließ man sein Zellenfenster mit Holz

verschlagen. So verblieb er in der Festung bis zu seiner Verlegung.

Die Ideen der Französischen Revolution verbreiten sich

Österreich blieb nicht unberührt von den Entwicklungen in Frankreich.

Forderungen nach Menschen- und Bürgerrechten, einer konstitutionellen

Monarchie oder gar der Ausrufung einer Republik waren auch in der

Habsburgermonarchie zu hören. Doch die Obrigkeit ging rücksichtslos

gegen die Anhänger einer neuen Ordnung vor. Der Kaiser, der sich einer

möglichen Gefahr durch französische Agenten bewusst war, ließ

verdächtige Ausländer, insbesondere Franzosen und Italiener,

überwachen. Einige von ihnen wurden verhaftet, aus Sorge, das

Gedankengut könnte „überspringen“.

Unter Verdacht -„Jakobiner" in Österreich

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Schlagworte der Französischen

Revolution, fanden auch in Österreich vielfach Anklang. Und wie die

Jakobiner in Frankreich machten sich auch in Wien und Ungarn Menschen

für die Einführung der Demokratie stark. Für sie hatte es

schwerwiegende Folgen, dass sich die französischen Jakobiner 1793

radikalisierten und ein Terrorregime errichteten. Als „habsburgische

Jakobiner" eingestuft, wurden sie den revolutionären Kräften in

Frankreich gleichgesetzt und des „Landesverrats" verdächtigt. Damit

drohte ihnen die Todesstrafe oder jahrelange Festungshaft.

Aufruf zu einem antiaristokratischen Gleichheitsbund

Mitte 1792 formulierte Andreas Riedel einen „Aufruf an alle Deutsche zu

einem antiaristokratischen Gleichheitsbund", schrieb ihn 22 Mal ab und

versandte den Text anonym an bekannte Persönlichkeiten in deutschen

Städten. Damit wollte er sie dafür gewinnen, gemeinsam mit ihm die

Situation der unteren Schichten zu verbessern. Ursprünglich überzeugt,

den Übergang zur Demokratie ohne Gewalt verwirklichen zu können, begann

er unter den besonders restriktiven Bedingungen in der Ära Franz II.

sogar über einen gewaltsamen Umsturz nachzudenken.

Dem Tod nur knapp entronnen

Als die „Jakobiner-Gruppe" um den Demokratieanhänger Riedel gefasst

wurde, verlangte Kaiser Franz II. für ihre Mitglieder die Todesstrafe,

obwohl diese im Strafgesetzbuch für Zivilisten nicht mehr vorgesehen

war. Die übermäßige Härte hat vermutlich einen persönlichen Grund.

Riedel hatte ab 1779 den damals elfjährigen späteren Kaiser und dessen

Bruder Ferdinand in Mathematik unterrichtet - sehr zum Missfallen des

kleinen Franz. Zwar konnte der Kaiser für Riedel die Todesstrafe nicht

durchsetzen, er erreichte aber seine Verurteilung zu 60 Jahren im

schwersten Gefängnis zweiten Grades auf einer Festung.

Obere Schlosskaserne

Bereich der "Ur"-Burganlage mit Wohn- und Verwaltungsräumen, entstanden

vermutlich im 12. Jahrhundert. Die heutigen Bauten stammen aus der

Barockzeit (17./18. Jh.). In diesem Teil der Oberen Schlosskaserne

befand sich das 1939 abgerissene Stabsstockhaus, das um 1800 als

Gefängnis diente. Zuvor stand hier ein Holzbau aus dem Mittelalter mit

Bäckerstube, Küche und einer Zisterne.

Maximilian I. – ein Meister der Militärtechnik

Mittelalterliche Ritterturniere waren Maximilians Leidenschaft. Auf dem

Schlachtfeld ging die Zeit der Ritter freilich zu Ende. Im Wissen darum

nutzte Maximilian I. neue Erkenntnisse des Kriegswesens. Er setzte

verstärkt auf bewegliche Fußtruppen aus Söldnern, sogenannte

Landsknechte. Bewaffnet mit Spießen und Hellebarden, revolutionierten

diese die Kriegsführung und brachten Maximilian den Beinamen „Vater der

Landsknechte" ein. Besonders angetan hatten es ihm aber die modernen

Feuerwaffen, deren Entwicklung und Einsatzmöglichkeiten. Im Raum

Innsbruck fand Maximilian ideale Voraussetzungen für den Aufbau eigener

Produktionsstätten vor: Neben einem bereits bestehenden Geschützpark

und dem hier vorhandenen Know-how waren in Tirol jene Rohstoffe im

Überfluss vorhanden, die es für die Herstellung der Kanonen brauchte.

So schuf Maximilian I. hier das modernste Artilleriewesen Europas.

Maximilian – der erste Kanonier des Reiches

Von Jugendtagen an beschäftigte sich Maximilian mit der Artillerie. In

Burgund bekam er Einblick in den damaligen Stand der Technik in Sachen

Kanonenherstellung. Fortan erwies er sich als innovativer Vordenker auf

diesem Gebiet. Der Herstellung von Geschützen in seinen Tiroler

Werkstätten wohnte Maximilian häufig persönlich bei. Er tauschte sich

mit den Meistern aus und legte in der Gusshütte selbst Hand an. Auch

brachte er eigene Ideen ein: So war der im Hintergrund der Gusshütte

abgebildete Flaschenzug für Kanonenrohre eine Erfindung Maximilians.

Auch im Feld kannte er keine Berührungsängste: Maximilian inspizierte

die Geschütze aus nächster Nähe und soll sie bisweilen sogar selbst

bedient haben mit großer Treffsicherheit. Zu Maximilians Zeiten waren

die Geschütze oftmals reich dekoriert. Sie sollten nicht nur durch ihre

Feuerkraft Wirkung zeigen, sondern auch durch ihr Aussehen: Die

Verzierungen der Kanonen setzten Maximilian als Herrscher kunstvoll in

Szene. Auch auf der hier abgebildeten Kartaune lassen sich interessante

Details erkennen.

Maximilian I. und die Plattnerkunst

„Was gibt es für einen König Größeres als einen Harnisch?", meinte

Maximilian I. Entsprechend große Bedeutung maß er der Kunst der

Rüstungsschmiede zu: In sogenannten Plattnereien wurden die

Körperpanzer aus Eisen oder Stahl gefertigt. In seiner Hofwerkstatt in

Innsbruck, die europaweit für ihre Qualität bekannt war, entstanden

nach Maximilians Wünschen und Anregungen prunkvolle Rüstungen aller

Art. Auch die Ausstattung für seine Landsknechtheere wurde hier im

Akkord hergestellt.

Die Rüstungsmode zur Zeit Maximilians I.

Die hier ausgestellten Rüstungen und Kostüme wurden nach historischen

Vorlagen angefertigt. Einmal jährlich sind sie „in Aktion" zu erleben:

Beim traditionellen Ritterfest auf der Festung Kufstein werden sie von

Mitgliedern des Heimatkundevereins Kufstein getragen, in dessen Besitz

sie stehen. Diese Beispiele zeigen, welche Elemente eine Rüstung um

1500 auszeichneten. Außerdem führen sie vor Augen, dass ihr Aussehen

immer auch Ausdruck des Zeitgeistes war: Veränderungen in der

Kriegsführung beeinflussten Machart und Stil der Rüstungen ebenso wie

die Kleidermode. In Maximilians Regierungszeit fällt die Entwicklung

des Riefelharnischs, auch „Maximiliansharnisch" genannt. Die

Riffelungen ahmen die faltenreiche Mode von damals nach, erwiesen sich

letztlich aber auch als wirkungsvoller Schutz: Sie machten das Metall

wider-standsfähiger.

Maximilian I. und Tirol

Maximilian I. gilt bis heute als eine der großen Herrschergestalten

Europas. Als römisch-deutscher König und später Kaiser trug er

Verantwortung für ein riesiges Reich. Als Oberhaupt des Hauses Habsburg

wiederum hatte er die Machtansprüche seiner Familie fest im Blick.

Zeitlebens führte Maximilian I. Krieg. Dass die Habsburger zur

Weltmacht aufstiegen, war jedoch vor allem seiner klugen Heirats- und

Erbvertragspolitik zu verdanken. 1490 wurde Maximilian I. Landesherr

von Tirol und erkor Innsbruck zu seiner Residenz. Unter den vielen

Ländern, die er regierte, kam der Grafschaft besondere Bedeutung zu und

das nicht nur, weil sich der begeisterte Jäger und Bergsteiger gern

hier aufhielt: Tirol lag strategisch günstig im Zentrum seines Reiches.

Über die Alpen eröffnete es zudem den Weg nach Süden. Mit den Gewinnen

aus dem Tiroler Bergbau finanzierte Maximilian I. seine Kriege um die

Vormachtstellung in Europa. Auch Waffen und Ausrüstung seiner Armee

stammten zum Großteil aus hiesigen Werkstätten. Die ursprünglich

bayerischen Gerichte Rattenberg und Kitzbühel wurden unter Maximilians

Herrschaft ebenso ein Teil von Tirol wie Kufstein. Die hoch über der

Stadt thronende Burg ließ er zur Grenzfestung ausbauen.

Das Herrschaftsgebiet der Habsburger wuchs stetig und erstreckte sich

bald über den gesamten Kontinent: Die von seinem Vater eingefädelte Ehe

zwischen Maximilian und Maria, der Erbin des Herzogtums Burgund, im

Jahr 1477 bescherte den Habsburgern Territorien im Nordwesten Europas.

Mit der Verheiratung seiner Kinder nach Spanien und seiner Enkel nach

Ungarn und Böhmen begründete Maximilian schließlich das habsburgische

Weltreich, in dem die Sonne nie unterging«.

Revolution im geteilten Polen

1815, nach vielen Jahren von Revolution und Krieg, war Napoleon

vernichtend geschlagen. Europa ordnete sich auf dem Wiener Kongress

1814/15 neu. Zensur und Spitzelwesen sollten eine Rückkehr

revolutionärer und nationalistischer Umtriebe verhindern, was aber ohne

nachhaltigen Erfolg blieb: Schon 1830 kam es erneut zu Revolutionen.

Polen-Litauen war bereits zwischen 1772 bis 1795 von der Landkarte

verschwunden, nachdem Russland, Preußen und Österreich das Gebiet unter

sich aufgeteilt hatten. Unter Napoleon hatte es für kurze Zeit wieder

ein polnisches Königreich gegeben, doch war auch dieses der Neuordnung

von 1815 zum Opfer gefallen. 1830/31 kam es im russischen Teil Polens

zum „Novemberaufstand". Nach dessen Niederschlagung flohen viele

Aufständische über die Grenze nach Galizien, in den österreichisch

regierten Teil Polens. Als sie zwischen 1833 und 1846 von dort aus

versuchten, neue Aufstände im russischen Teil zu organisieren,

verfolgte sie Österreich aus Solidarität mit dem Zarenreich. Einige der

polnischen Aufständischen waren in der Folge in der Festung Kufstein

inhaftiert.

Der lange Arm Russlands

Ab 1795 war Polen zwischen Russland, Preußen und Österreich aufgeteilt.

Im russischen Teil kam es 1830/31 zum Novemberaufstand, den die Russen

niederschlugen. Viele Aufständische gingen ins Exil nach Frankreich,

Deutschland und Österreich, einige versuchten von dort aus, neue

Aufstände zu organisieren. 1833 rief etwa Oberst Józef Zaliwski in

Galizien, dem österreichischen Teil Polens, andere polnische Offiziere

zum Partisanenkrieg gegen Russland auf. Doch die habsburgischen

Behörden arbeiteten in Galizien eng mit Russland zusammen. Zwischen

1833 und 1846 verhafteten sie Tausende, verurteilten sie zu fünf bis

zwanzig Jahren Kerker und verteilten sie auf verschiedene Gefängnisse.

Die Gruppe um Zaliwski kam so nach Kufstein. Aus den Erinnerungen des

ebenfalls in Kufstein inhaftierten Adolf Roliński wird deutlich, dass

die österreichischen Behörden einige Anstrengungen unternahmen, um

Informationen über Aufständische in Galizien zu erhalten. Sie spielten

Gefangene gegeneinander aus, setzten sie unter Druck und verleiteten

sie mit falschen Versprechungen zu Denunziationen und Falschaussagen.

„6-jähriger Festungsarrest in Eisen" für ein Gedicht

Höchst angespannt war die politische Situation in der

Habsburgermonarchie 1848/49, als der ungarische Benediktinerpater und

Schriftsteller Gergely Czúczór das Gedicht „Riadó" (auf Deutsch: Alarm)

veröffentlichte. Die Ungarn rebellierten gegen die österreichische

Herrschaft, diese reagierte mit besonderer Härte und wertete das

Gedicht als Aufruf zum bewaffneten Aufstand. Czúczór wurde zu

„6-jährigem Festungsarrest in Eisen" verurteilt.

In Kufstein kam der Dichter in Einzelhaft, die er zur Arbeit an

Übersetzungen und einem Wörterbuch nutzte. Freunde konnten ihm -

zensierte - Bücher und Schreibzeug zukommen lassen. Den Druck der Haft

konnte dies aber nur zum Teil mildern.

„Was das Dichten anbelangt", schrieb Czúczór, „habe ich nicht das Gemüt

des Vogels, der im Käfig ebenso singt und schlägt, wie unter dem freien

schattigen Himmel. (...) Ein einziges Gedicht hatte ich ja mit

befangenem Gemüt, aus unruhiger Seele geschrieben und ... das hab' ich

gebüsst."

1848/49 - Revolutionen im „Vielvölkerstaat"

1848 erfasste wieder eine Revolutionswelle von Frankreich aus fast ganz

Europa: Überall forderten die Bürger soziale, wirtschaftliche und

politische Reformen. Im „Vielvölkerstaat" Österreich brannte es an

allen Ecken und Enden: In der Hauptstadt Wien stritt man um eine

liberale Verfassung und parlamentarische Einrichtungen. Die

deutschsprachigen Österreicher wollten einen deutschen Nationalstaat.

Ungarn machte sich selbstständig und setzte die Habsburger ab. Die

Tschechen kämpften für die Gleichberechtigung der Slawen in der

Monarchie. Volksaufstände in Mailand und Venedig eröffneten den Ersten

Italienischen Unabhängigkeitskrieg. Am Ende standen einmal mehr die

Niederschlagung der Aufstände und in der Folge ein deutlicher Zuwachs

an Gefangenen auf der Festung Kufstein.

Beim Anblick der imposanten Festung, der sich während der Überquerung

der Innbrücke bietet, lässt sich leicht übersehen, welch

geschichtsträchtigen Weg man gerade beschreitet. Für die Menschen im

Mittelalter war diese Brücke von enormer Bedeutung; immerhin bildete

sie zwischen den je über 30 km entfernten Orten Rattenberg und

Rosenheim den einzigen festen Verbindungsweg über den Inn. Die erste

urkundliche Erwähnung einer hölzernen überdachten Brücke an dieser

Stelle geht auf das Jahr 1339 zurück. Aufgrund von Hochwasserschäden

und anderen Widrigkeiten musste die Holzbrücke im Laufe der

Jahrhunderte von den Kufsteiner Bürger:innen mehrmals ausgebessert und

erneuert werden. Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde statt der

hölzernen Brücke eine Stahlbogenbrücke errichtet, die jedoch „wegen

ihrer allzu schmalen Fahrbahn und wegen ihrer hässlichen, Stadtbild und

Landschaft verschadelnden Form" wenig Zuspruch in der Bevölkerung fand,

wie eine Lokalzeitung berichtete. 1969 wurde sie von der immer noch

bestehenden Brücke ersetzt. Heutzutage ist die Überquerung des Inns

gleich an mehreren Stellen gewährleistet.

Maximilian I. - „letzter Ritter" und Herrscher an einer Zeitenwende

Maximilian I. lebte in einer Zeit großer Umbrüche: Bahnbrechende

Neuerungen brachten jahrhundertealte Überzeugungen ins Wanken.

Mittelalterliche Denkweisen waren im Begriff, von einem neuen Blick auf

die Welt abgelöst zu werden. Diese Phase des Übergangs verkörperte

Maximilian wie kaum ein anderer: Als „letzter Ritter", wie man ihn oft

bezeichnet, hielt er die Tugenden des mittelalterlichen Rittertums

hoch. Zugleich war er reformfreudig und konsequent dem Fortschritt

verschrieben.

Ebenso umfassend gebildet wie praktisch veranlagt, verstand sich

Maximilian I. als Visionär. Er dachte und handelte stets in großen

Dimensionen. Das brachte ihn freilich in Geldnot. Durch die Ausgaben

für seine Kriege und politischen Schachzüge geriet selbst seine

Schatzkammer Tirol in Bedrängnis. Maximilian war aber auch ein Meister

der Selbstinszenierung. Durch autobiografische Werke, Porträts und

kostspielige Bauwerke schuf er ein Idealbild von sich, das er mithilfe

der „modernen Medien" seiner Zeit - allen voran des Buchdrucks -

verbreiten ließ.

Maximilian I.

Die Lebenszeit Maximilians L. fällt in die Übergangsphase zwischen

Mittelalter und Neuzeit. Diese ist von bedeutsamen Erfindungen,

Entdeckungen und historischen Ereignissen geprägt, die das Leben der

Menschen stark veränderten.

Um 1450 - Johannes Gutenberg erfindet den modernen Buchdruck.

Maximilian wird am 22. März 1459 in Wiener Neustadt geboren.

Durch seine Heirat 1477 wird Maximilian Herzog von Burgund

Maximilian wird 1486 zum römisch-deutschen König gewählt

Maximilian ist 1490 nun Landesherr in Tirol und den Vorlanden.

Christoph Kolumbus entdeckt 1492 Amerika.

Maximilian wird 1493 Herr der Habsburgischen Erblande.

Unter Maximilian I, werden die 1504 vormals bayerischen Gerichte Kufstein, Kitzbühel und Rattenk Rattenberg zu einem Teil Tirols.

Maximilian wird 1508 römisch-deutscher Kaiser.

Um 1510 - Nikolaus Kopernikus erkennt als Erster: Die Erde dreht sich um die Sonne.

Martin Luthers 95 Thesen erschüttern 1517 die Einheit der Kirche, Die Reformation beginnt.

Kaiser Maximilian I. stirbt am 12. Jänner 1519 in Wels.

Als Inquisition (lateinisch inquisitio: gerichtliche Untersuchung) bezeichnet man seit dem Mittelalter kirchliche

Institutionen zur Verfolgung, Anklage und Verurteilung von so genannten

Ketzern oder Häretikern. Die Inquisition wurde meist mit staatlicher

Hilfe betrieben. Die Strafen und Urteile für diejenigen, die ihre

Schuld bekannten (diese wurde nicht selten unter Folter erpresst) oder

die man der Ketzerei überführte, wurden am Ende aller Prozesse in einer

öffentlichen Zeremonie verkündet. Diese wurde Sermo generalis oder

Autodafé genannt. Die Strafe konnte in einer Wallfahrt bestehen, in

einer öffentlichen Auspeitschung, einem Bußgeld oder darin, dass der

Verurteilte ein Kreuz durch die Straßen seines Orts tragen musste. Wer

falsche Anklage erhob, musste ein Gewand tragen, auf

das zwei rote Stoffzungen aufgenäht waren. In schwereren Fällen konnten

die Angeklagten auch mit der Konfiszierung ihres Eigentums oder mit

Gefängnis bestraft werden. Da die Inquisitoren selbst keine Todesstrafe

verhängen konnten, überstellten sie in besonders schweren Fällen den

Schuldigen den weltlichen Behörden, die dann das Todesurteil

aussprachen und vollstreckten.

* * *

STORCH - Metall, 16. Jahrhundert (Replik)

Als Storch wird ein Gerät zur Fesselung bezeichnet. Die Fessel

umschließt. Kopf, Arme und Beine und verursacht nach kurzer Zeit

schwere Krämpfe.

SCHÄDELPRESSE, KOPFSCHRAUBEN - Metall, 16. Jahrhundert (Replik)

Der Kopf des Delingquenten wurde in einem Schraubstock fixiert. Die

Schraube wurde anschließend meißt so lange gedreht, bis die

Schädelknochen brachen. Andere Kopfschrauben waren wie ein Stirnband

mit Metallspitzen gefertigt. Die Kopfschrauben wurden um den Kopf

gelegt und so lange festgeschraubt, bis sich die Zacken in den Schädel

bohrten.

SPANISCHES PFERD Holz, 15. Jahrhundert (Replik)

Die Fantasie der Folterknechte war grenzenlos. Zu den grausamsten und

auch wirkungsvollsten Methoden der „Wahrheitsfindung" zählte das

Spanische Pferd, das aus zwei im Winkel von 30 - 45 °

zusammengezimmerten Brettern bestand. Der Angeklagte musste sich -

meist nackt - auf den Grat setzen. Langes Sitzen verursachte

unerträgliche Schmerzen, die oft noch durch an die Füße gehängte

Gewichte verschärft wurden. Diese Folter konnte mehrere Tage dauern,

sodass der Gefolterte oft schon nach kurzer Zeit aufgrund der

Unerträglichkeit der Schmerzen um den Tod bat.

Die Geschichte der Folter ist so alt wie die Menschheit selbst. Von

jeher war der Mensch bestrebt, Macht über andere Menschen auszuüben und

diese Macht mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln auszuüben und

durchzusetzen. Obwohl die Zeiten sich verändert haben, sind Folterungen

heute noch aktuell und in vielen Ländern der Erde durchaus gängige

Instrumente, um Macht zu demonstrieren und den Willen Andersdenkender

zu brechen.

Der historische Hintergrund von Folterungen war häufig politischer oder

religiöser Natur. Heute geht es dabei meistens darum, Informationen

über Gleichgesinnte (Mittäter, Sympathisanten), Verbindungsstrukturen

etc. in Erfahrung zu bringen, seltener um die Erpressung eines

(objektiv ohnehin wertlosen) Geständnisses. Der Tod des Gefolterten (an

den körperlichen Verletzungen, Entkräftung oder durch Selbstmord) wird

häufig in Kauf genommen oder ist sogar Bestandteil des Verfahrens. Die

Opfer verschwinden oft spurlos (so z. B. Zehntausende von Menschen zur

Zeit der Militärdiktatur in Argentinien).

* * *

AUFZIEHEN - Holz, Metall, Seil 15. Jahrhundert (Replik)

An Armen und Beinen gefesselt, wurden die Delinquenten so mittels

Flaschenzug nach oben gezogen. Durch den Druck, der so auf den Körper

ausgeübt wurde, dass die Schultern dabei, ohne sichtbare Anzeichen der

Folterung, ausgerenkt wurden. Die Folter wurde so oft wiederholt, bis

der so Maltretierte seine Schuld gestand.

ZANGEN - Holz, Metall, 14./15. Jahrhundert (Replik)

Vielfältige Formen von Zangen wurden im Bereich der Folter verwendet,

um den Verurteilten Schmerzen zuzufügen. Mittels der Zangen wurde der

Körper so bearbeitet, um aus dem so Misshandelten entsprechende

Geständnisse zu erzwingen.

Die Folterungen dienten dazu, aus ihnen Geständnisse entweder gegen

sich selbst oder gegen andere herauszupressen. Werkzeuge hierbei waren

Daumenschrauben und spanische Stiefel, mit denen Finger und Waden

gequetscht werden konnten, der mit spitzen Nägeln bestückte Folterstuhl

sowie Winde und Rad. Der perversen Phantasie der Folterknechte

entsprangen darüber hinaus sexuelle Misshandlungen aller Art. Während

des Mittelalters trug der Einfluss der römisch-katholischen Kirche dazu

bei, dass Folterungen auch zum Instrument staatlicher Gerichte wurden.

Die italienischen Stadtverwaltungen übernahmen die Folter früh, andere

europäische Länder zogen nach, als Frankreich im 13. Jahrhundert ihren

Gebrauch legalisierte. Schließlich gehörte die Folter zum Rechtssystem

jedes europäischen Landes mit Ausnahme von Schweden.

* * *

BRENNEN - Holz, Metall, 15. Jahrhundert (Replik)

Das Brennen war eine der grausamsten Arten, Geständnisse zu erpressen.

Dabei wurde der Angeklagte entweder auf einen Rost fixiert und darunter

ein Feuer entzündet, oder wie hier dargestellt, auf ein bettartiges

Gestell gebunden und nur die Füße über einer Feuerstelle gelagert.

Nicht selten dauerte die Folter so lange, bis die Fußknochen zum

Vorschein kamen.

SCHANDFLÖTE - Holz, Metall, 15. Jahrhundert (Replik)

Der Name des Foltergerätes leitet sich von seinem Aussehen her, das

Ähnlichkeit mit einer Flöte hat. Der Strafgefangene wird dabei so in

das Gerät eingespannt, dass seine Finger durch auf dem „Flötenkorpus“

befindliche Zwingen eingespannt werden. Der dadurch verursachte Schmerz

führte zu Verkrümmungen des Körpers, die an einen Musiker erinnerten.

Der Spott der Umstehenden war dem Verurteilten garantiert.

Als Mittel der Gerichtsbarkeit kam der Folter vor allem seit dem

Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert erhöhte Bedeutung zu, da zur

Verurteilung eines Verdächtigen dessen Geständnis nötig war (im

Mittelalter galt die Fofter als Instrument des Gottesurteils).

Grausamste Verfahren wurden angewandt: Brennen, Daumenschraube,

Spanische Stiefel ... uvm. Am Ende stand, nach dem schmerzhaft

erpressten Geständnis, meist der Tod. Auch hier gab es die

unterschiedlichsten Methoden: Scheiterhaufen, Enthauptung, Häutung,

Pfählung oder Kreuzigung, um nur einige zu nennen. Bis zum 13.

Jahrhundert war die Folter nicht ausdrücklich durch das Kirchenrecht

verboten. Dann jedoch begann man das Gesetz über den Hochverrat auf die

Häresie als „crimen laesae maiestatis Divinae" (Verbrechen der

Verletzung der göttlichen Hoheit) anzuwenden. Im Zuge der Inquisition

erließ Papst Innozenz IV., durch das Römische Recht beeinflusst, ein

Dekret (1252), das den Gerichtsbeamten gestattete, der Häresie

Angeklagte zu foltern.

* * *

WASSERFOLTER - Holz, Metall, 16. Jahrhundert (Replik)

Dabei wurde der Verurteilte mit dem Bauch nach oben auf ein Brett oder

ein Gestell fixiert und musste Unmengen an Flüssigkeit trinken. Bei der

kleinen Wasserfolter waren es sechs Liter, bei der großen zwölf. Die

Unterlage wurde nun so gedreht, dass der Kopf des Verurteilten nach

unten zeigte. Die Flüssigkeit drückte dabei auf Magen und Herz sowie

Lunge, dass Erstickungssymptome auftraten. Es konnte durchaus

passieren, dass die Opfer wirklich erstickten.

ZANKGEIGE - Holz, Metall, 15. Jahrhundert (Replik)

Zu den „harmlosen" Foltergeräten zählt die sogenannte Zank- oder

Schandgeige. Hände und Kopf werden dabei im einen Holzblock gespannt

und der Angeklagte so am Pranger vorgeführt. Gesellschaftliche

Demütigungen wurden damals wie heute als massive seelische Qual

empfunden.

MUNDBIRNE - Holz, Metall, 15. Jahrhundert (Replik)

Die Mundbirne war ein äußerst schmerzhaftes Folterinstrument, das dem

Angeklagten durch Dehnung schließlich die Zähne und den Kiefer brach.

Der Fantasie der Folterknechte war beim Einsatz des Instrumentes keine

Grenze gesetzt, sodass die Mund- oder Dehnbirne schließlich zu einem

der gefürchtetsten Utensilien der Folterkammer wurde.

EISERNE MASKE - Metall, 15, Jahrhundert (Replik)

Im Strafvollzug wurde die Eiserne Maske vorrangig dafür verwendet, um

Delinquenten zum Pranger zu führen und sie dort zu fixieren. Die

Eiserne Maske war daher mehr ein Instrumentarium, das der Beschneidung

der Ehre diente.

Im 15. Jahrhundert kam der Folter vor allem in Hexenprozessen große

Bedeutung zu. Die von den unter fadenscheinigen Vorwürfen denunzierten

Frauen (seltener Männern, so genannten Zauberern oder Hexern) im Rahmen

der „peinlichen Befragung" erpressten Geständnisse waren natürlich bar

jeglicher Wahrheitsfindung, da die Gefolterten unter diesen

Grausamkeiten alles gestanden hätten, um damit ein Ende der Schmerzen

herbeizuführen. Sie trugen dazu bei, dass der Hexenwahn immer weiter um

sich griff. Massenhaft fanden Hinrichtungen durch Verbrennen,

Vierteilen, Kreuzigen, Erhängen und Köpfen statt.

Die Gräuel der Inquisition führten in Europa letztlich zur Abschaffung

der Folter. Bereits im 14. und 15. Jahrhundert waren in Italien Gesetze

zu ihrer Einschränkung erlassen worden. Hinzu kam, dass durch das im

Zuge der Aufklärung geänderte Rechtssystem, das das Geständnis nicht

mehr zum zentralen Entscheidungsmoment erklärte und den Zeugen- bzw.

Indizienprozess etablierte, die Folter an Bedeutung verlor. Ein

päpstlicher Erlass von 1816 verbot den Einsatz von Folter in den

römisch-katholischen Ländern. In Österreich wurden Folter und

Todesstrafe 1787 unter Kaiser Josef II. abgeschafft.

* * *

GARROTTE - Holz, Metall, 18. Jahrhundert (Replik)

Eine Garrotte ist ein Hinrichtungsinstrument, bei dem der Verurteilte

an einen Holzpfahl gefesselt und ein Seil (später ein Metallband) um

den Hals gelegt wurde. Der Delinquent wurde durch langsames Ziehen an

beiden Enden des Seiles erdrosselt. Die Garrotte wurde in Spanien im

18. Jahrhundert eingeführt und bis zum Jahr 1974 angewandt.

KOCHEN - Kessel aus Metall, 16. Jahrhundert (Replik)

Die Vita des Mārtyrers Vitus schildert sehr anschaulich diese Form des

Folterns. Der Verurteilte wurde bei lebendigem Leib gesotten. Meist

wurde diese Foltermethode soweit angewandt, bis der Angeklagte seine

Schuld gestand, oft führte sie allerdings auch zum Tod durch

Kreislaufversagen.

JUDASWIEGE - Holz, Metall, 15. Jahrhundert (Replik)

Die Judaswiege ist ein Folterinstrument, das mit besonderer Grausamkeit

Geständnisse erpressen sollte. Das Holzegestellt, das auf drei oder

vier Beinen steht, läuft nach oben hin spitz zusammen. Mittels einer

Seilwinde wurde der Gefangene auf die Spitze niedergelassen.

KÄFIG - Holz, Metall, 16. Jahrhundert (Replik)

Als besonders grausam galt der Käfig, der verschiedene Anwendungen

fand. Zunächst diente er dem Mürbemachen des Angeklagten. Er wurde aber

auch als Mittel zur Vollstreckung der Todesstrafe eingesetzt, indem der

Delinquent eingesperrt wurde und buchstäblich verhungerte und

verdurstete.

Die Anfänge der Burg Kufstein reichen in die Mitte des 11. Jahrhunderts

zurück. Auf dem höchsten, nördlichsten Teil des Berges lag eine

Höhenburg, die vermutlich nur aus einem Wohngebäude, dem „Palas", sowie

einem Wehrturm, dem „Bergfried", bestand. Ihr Ausbau zur Festung

erfolgte in vier großen Etappen. Schon vor 1500 verstärkte man die

Anlage zum Schutz vor den neu aufkommenden Feuerwaffen mit Rondellen

(rund ummauerten Geschützstellungen) und Vorwerken. Der endgültige

Übergang von der Burg zur Festung vollzog sich nach der Übernahme durch

Maximilian I. 1504. In den folgenden Jahrzehnten erhielt die Anlage

weitgehend ihr heutiges Aussehen. Sie wurde erweitert und mit

Einführung des Bastionärsystems zu einer starken und modernen

Grenzfestung ausgebaut. Damals entstand auch der Kaiserturm, ein

Geschützturm neuesten Typs. Die großzügige Erweiterung nach Südwesten

in Richtung Josefsburg geht hingegen auf das 18. Jahrhundert zurück. Um

eine annähernd ebene Fläche zu gewinnen, wurde damals die natürliche

Felskuppe nahezu vollständig abgetragen.

Die Handhabung der frühen Kanonen war eine extrem gefährliche

Angelegenheit. Immer wieder kam es vor, dass ein Rohr explodierte. Nur

erfahrene Büchsenmeister wussten, wie das Pulver dosiert werden musste

und in welchem Winkel die Kanonen zu positionieren waren, um die

bestmögliche Wirkung zu erzielen. Zum Abfeuern einer Kanonenkugel war

Schießpulver notwendig. Dieses wurde im Artillerielaboratorium

hergestellt - aus drei Zutaten: Holzkohle, Schwefel und Salpeter. Das

Mahlen und Mischen der Zutaten war ein komplizierter Prozess und

dauerte viele Stunden.

Elisabethbatterie - Im 17.

Jahrhundert entstandene Geschützstellung. Benannt wurde sie

wahrscheinlich nach der Gattin Kaiser Karls VI. und Mutter Maria

Theresias.

Zeit ihres Bestehens war die Festung Kufstein nie Wohnsitz einer

Adelsfamilie oder Residenz eines Herrschers. Sie diente vielmehr stets

militärischen Zwecken. Auf der Festung lebte vor allem die dort

stationierte Besatzung - in Friedenszeiten kamen Handwerker und

Arbeiter hinzu, die für die Instandhaltung und den Ausbau der Festung

sorgten. Die Befehlsgewalt über die Festung hatte der

Festungskommandant oder „Schlosshauptmann", wie er ab dem 16.

Jahrhundert genannt wurde. Er nahm auch die Aufgaben eines obersten

Richters wahr. Oft stellten bekannte Adelsfamilien den

Festungskommandanten: etwa die Schurff oder die Fuchs von Fuchsberg,

die dem Fuchsturm seinen Namen gaben. Die Zahl der Festungsbesatzung

schwankte über die Jahrhunderte stark - je nach Bedarf. So wurde sie

etwa im Falle kriegerischer Auseinandersetzungen aufgestockt. Knapp 50

Mann zählte man während der Belagerung durch Maximilian I. 1504, im

Tiroler Volksaufstand von 1809 waren es hingegen über 600.

Felsengang - Vermutlich unter

Baumeister Degen Salapart im 16. Jahrhundert entstandene

beschusssichere Verbindung zum südlichen Teil der Festung. Im Zweiten

Weltkrieg diente der Felsengang als Luftschutzkeller.

Fuchsturm - Im 16. Jahrhundert

errichteter Kanonenturm. Benannt ist er nach der Familie Fuchs von

Fuchsberg, die 1506 bis 1549 zwei Festungskommandanten stellte.

Über das große Tretrad wurde Wasser in einem Kübel nach oben

transportiert und hinter dem Brunnen in eine Rinne geschüttet. Von dort

wurde es in das gemauerte Becken am Eingang geleitet und schließlich

mithilfe einer Pumpe über die ganze Festung verteilt.

Wasser auf die Festung zu transportieren, war mit großen Anstrengungen

verbunden. Leichter kam man an Regenwasser. Dieses wurde in großen

Wasserspeichern, sogenannten Zisternen, aufgefangen. Doch was, wenn die

Festung belagert wurde und es mehrere Wochen nicht regnete? Maximilian

I. entschied deshalb, dass die Festung einen eigenen Brunnen bekommen

sollte: den „Tiefen Brunnen".

Tiefer Brunnen - Unter

Baumeister Michael Zeller 1512 bis 1537 geschlagener Brunnen von

ursprünglich 65 und heute 57 Metern Tiefe. Mit zwei Eimern, die

gegenläufig auf- und abliefen, ließen sich in einer Viertelstunde rund

50 Liter Wasser heben.

„Ich breche eine Lanze für dich" - Die Wurzeln dieser Redewendung

liegen im ritterlichen Kampf. Mit ihr drücken wir aus, dass wir uns für

eine Person einsetzen. Oft genug ging die Lanze eines Ritters zu Bruch,

wenn sie auf die Rüstung oder den Schild des Gegners traf. Ein wahrer

Ritter brach seine Lanze aber nie für sich selbst. Er widmete seinen

Kampf einer Dame oder seinem Herrn. Die Lanze gehörte zu den

wichtigsten Waffen eines Ritters. Der richtige Umgang mit der langen

Stange musste aber geübt werden - und zwar auf dem Turnierplatz. Um den

Gegner vom Pferd zu stoßen, brauchte es Kraft, Geschicklichkeit und

jede Menge Mut.

Kaiser Maximilian I. – zwischen Ritter-Ideal und Landsknecht-Realität

Im ausgehenden Mittelalter hatten die Ritter ihre Vormachtstellung auf

dem Schlachtfeld bereits verloren. Die Entwicklung von Feuerwaffen ab

dem 14. Jahrhundert hatte die traditionelle Kriegsführung von Grund auf

revolutioniert: Von den Kämpfern der Zukunft wurde mehr Wendigkeit

verlangt. Maximilian I. war einer der Vorreiter auf diesem Gebiet: Er

setzte für seine Heere verstärkt auf beweglichere Fußtruppen, die

sogenannten Landsknechte. In seinem Herzen aber war Maximilian dem

Ritterideal nach wie vor eng verbunden. Bis heute kennt man ihn unter

dem Namen „Der letzte Ritter" - unter anderem wegen seiner großen

Leidenschaft für Ritterturniere. Während Turniere ursprünglich als

Training für die Schlacht dienten, entwickelten sie sich immer mehr zu

sportlichen Wettkämpfen und prachtvollen Spektakeln. Eingebettet in

mehrtägige höfische Feste dienten sie repräsentativen Zwecken.

* * *

Untere Schlosskaserne - Aus dem 18. Jahrhundert stammende Anlage, die den Soldaten als Unterkunft diente.

Die neue Welt der Landsknechte

Die Landsknechte verkörperten eine neue Art der Kriegsführung. Sie

kämpften zu Fuß mit Stangenwaffen wie Spießen und Hellebarden und

zeichneten sich auch durch die geschickte Handhabung von Kurzschwertern

(genannt „Katzbalger") oder Schusswaffen wie der Hakenbüchse aus.

Anders als die „Mann gegen Mann" kämpfenden Ritter bewegten sich die

Landsknechte Schulter an Schulter in engen Formationen. Dadurch

erreichten sie auf dem Schlachtfeld ein wirkungsvolles Zusammenspiel.

Unter den Landsknechten gab es auch keine sozialen Schranken. Als

Landsknecht konnte jeder Mann anheuern.

Die Landsknechte entwickelten sich nach dem Vorbild

der „Reisläufer" - Schweizer Söldnertruppen, die im späten Mittelalter

in ganz Europa bekannt waren. Söldnerheere hatten einen zweifelhaften

Ruf: Durch ihre fortschrittliche und disziplinierte Kampfkraft errangen

sie für ihren Feldherren bedeutende Siege. Wurden sie jedoch nicht

pünktlich bezahlt oder waren unzufrieden mit den ausgehandelten

Verträgen, verweigerten sie den Gehorsam. Sie liefen zum Feind über

oder verwüsteten und plünderten ganze Landstriche.

Die Kleidung der Landsknechte unterschied sich deutlich von jener der

Ritter. So auffällig und so originell wie möglich lautete ihr Motto.

Die Landsknechte trugen bunte Farben und grelle Muster, ihre Jacken

waren häufig geschlitzt und hatten als modisches Detail gepuffte Ärmel.

Da ihre jeweiligen Herren keine einheitliche Kleidung vorschrieben,

trug jeder das, was ihm gefiel. Wie gut sich ein Landsknecht kleidete,

hing von seinem sozialen Status und der Höhe seines Soldes ab. Die

Landsknechte entwickelten so einen eigenen Stil, der jedem Einzelnen

ein gewisses Maß an Individualität ermöglichte, diese aber auch als

Gruppe erkennbar machte. Für den Kampf ergänzten die Landsknechte ihre

Kleidung durch einzelne Harnischteile wie beispielsweise Helme und

Brustpanzer.

Über Jahrhunderte war die Festung Kufstein Zankapfel zwischen Bayern

und Tirol, zwischen den Herrscherfamilien der Wittelsbacher und der

Habsburger. Kein Wunder, denn wer Macht über die Festung hatte,

kontrollierte den Zugang zum reichen und strategisch wichtigen Passland

Tirol. Auf bayerischer Seite war man wohl auch von schmerzvollen

Verlusten getrieben: Kufstein und Tirol hatten ursprünglich zu Bayern

gehört, ehe zunächst Tirol und 1504 auch Kufstein an die Habsburger

verloren gingen. In den folgenden Jahrhunderten versuchten die Bayern

zwei Mal, die Gebiete zurückzugewinnen. Hintergrund waren in beiden

Fällen Konflikte um die Vormachtstellung in Europa, vorrangig zwischen

Frankreich und dem Haus Habsburg-Österreich. Bayern verbündete sich

jeweils mit Frankreich. Und Kufstein geriet beide Male zwischen die

Fronten. Die Folgen: Zerstörung, Hunger, Seuchen und Tod. Dazwischen

lagen allerdings Zeiten guter nachbarschaftlicher Beziehungen, in denen

man regen wirtschaftlichen, kulturel-len und religiösen Austausch pflog.

* * *

Bürgerturm - Aus einem Rondell

des 15. Jahrhunderts hervorgegangen. Im Zuge des Barockumbaus erhielt

er bis 1744 seine heutige Gestalt. Im Turm lagerten die Bürger ihre

Waffen. Seit 1931 birgt der Bürgerturm eine der größten Freiluftorgeln

der Welt.

Im Jahr 1931 wurde der Festung eine Stimme geschenkt. Die Freiorgel

wurde ursprünglich zum Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs

errichtet. Zu Mittag tönen ihre beinahe 5.000 Pfeifen weit hörbar über

die Dächer Kufsteins und darüber hinaus. Die täglichen Orgelkonzerte,

bei denen klassische Werke ebenso wie zeitgenössische Songs gespielt

werden, erfreuen sich großer Beliebtheit.

Die Heldenorgel Kufstein

Die Idee, auf der Festung Kufstein eine Freiorgel zum Gedenken an die

Gefallenen des Ersten Weltkrieges zu errichten, geht auf den

Volksdichter und Kaiserjägeroffizier Max Depolo zurück. 1924 stellt er

diese Idee der Öffentlichkeit vor. Die neue Orgel soll nicht zuletzt

Kufsteins Attraktivität als Tourismusziel erhöhen. Mit Unterstützung

aus dem gesamten deutschsprachigen Raum kann das ambitionierte

Bauprojekt in reduzierter Form (zweimanualig mit 26 Registern und 1.813

Pfeifen) realisiert werden. Der Auftrag geht an die Firma Walcker in

Ludwigsburg (Deutschland). Die Einweihungsfeierlichkeiten im Mai 1931

geraten zu einer Beschwörung der Einheit und Waffenbruderschaft

Österreichs und Deutschlands.

Von Anfang an ertönt die Heldenorgel täglich um die Mittagszeit, im

Sommer auch um 18 Uhr. Sie ist in der Stadt, aber auch kilometerweit

bis ins benachbarte Bayern zu hören. Nach dem Willen ihrer von

völkischem, deutschnationalem Gedankengut durchdrungenen Initiatoren

soll das Instrument ein „Heldenmal des deutschen Volkes" sein, das

ausschließlich für die „Gefallenen deutscher Zunge" erklingt und tönend

die nahe Grenze überwindet. Mit der Annexion Österreichs 1938 wird die

Heldenorgel von den nationalsozialistischen Machthabern ideologisch

vereinnahmt; das „Heldengedenken" ist ein zentrales Element der

NS-Feiergestaltung. Pläne zur Vergrößerung der Heldenorgel gibt es

schon vor 1945, aber erst 1971 kann das von der Erbauerfirma

substanziell erweiterte Instrument, das nunmehr 46 klingenden Registern

und 4.307 Orgelpfeifen umfasst, eingeweiht werden. 1981 wird die

Zweckbestimmung des Instrumentes modifiziert; sie erklang fortan für

„alle Opfer von Gewalt".

Im Jahr 2009 erfolgt eine Generalsanierung. Die Orgel wird von der Fa.

Eisenbarth auf 65 Register und 4948 Pfeifen erweitert. Seit einigen

Jahrzehnten konkurriert die Heldenorgel Kufstein mit der „Spreckels

Organ" in San Diego/USA um den Titel „größte Freiorgel der Welt";

aktuell hat das amerikanische Instrument mit 80 Registern und 5017

Pfeifen knapp die Nase vorn. Im Zuge der Sanierung der Kufsteiner

Heldenorgel 2009 werden Maßnahmen getroffen, um technische

Schwierigkeiten zu beheben. Von Anfang an ist die enorme Distanz

zwischen dem Spieltisch im Festungsneuhof und dem Pfeifenwerk im

Bürgerturm der Festung ein Problem. Die Tonerzeugung (elektrische

Traktur) erfolgt mit zeitlicher Verzögerung. Inzwischen sind Spieltisch

und Orgelwerk durch ein rund 100 m langes Glasfaserkabel verbunden.

Weiterhin sind die Pfeifen der Witterung ausgesetzt, enorme

Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ergeben einen hohen

Stimmbedarf. Als Ergebnis öffentlicher und politischer Debatten erfolgt

2022 auf Beschluss des Kufsteiner Gemeinderates eine Neuwidmung des

Instrumentes; seit 2023 erklingt nicht mehr das soldatische „Lied vom

guten Kameraden" als Abschluss des täglichen Heldenorgelspiels, sondern

ein anderes, jährlich wechselndes Lied.

GESCHICHTE DER TIROLER KAISERJÄGER

Aus den 1511 normierten "Tiroler Landmilizen" war 1730 als erste

stehende Truppe das "Tiroler Landbataillon" und daraus 1745 das

"Tiroler Feld- und Landregiment" hervorgegangen, welches bei Aufnahme

des Ende 18. Jhs. errichteten "Tiroler Scharfschützenkorps" 1801 als

"Tiroler Jäger-Regiment Nr. 64", ab 1813 als "Tiroler

(Fenner-)Jägerkorps" geführt wurde. 1815 erließ Kaiser Franz I. die

Anordnung, in Tirol und Vorarlberg ein Jäger-Regiment zu 4 Bataillonen

á 6 Kompagnien zu errichten, dem als Stamm das Fennersche Jägerkorps

dienen sollte und in dem nur Tiroler und Voralberger ihren Dienst

erfüllen sollten. Es sollte den Namen "TIROLER KAISERJÄGER" führen und

stellte sich selbst als Oberst-Inhaber an die Spitze dieser neuen

Truppe. Es war dies der Dank für zahlreiche Beweise der Liebe und Treue

zu Kaiser und Reich, durch die sich das Land Tirol in der ganzen Welt

bekannt und berühmt gemacht hatte.

Am 16. Jänner 1816 begann die Aufstellung der Regimenter, die, bester

Tiroler Verteidigungstradtitionen entsprechend, ihre Pflicht für das

Vaterland in besonderem Maße erfüllt haben. Dieser Tag wird als

Geburtstag der "Tiroler Kaiserjäger" gefeiert. Als Tiroler

Kaiserjägerregiment wurde es im hechtgrauen Jägerrock und dem stolzen

Jägerhut mit wehendem Federbusch zum weithin bekannten Symbol Tiroler

Treue und österreichischem Heldentum. Die Jahre 1848, 1849, 1859, 1866,

1878 und 1882 sind mit den Kaiserjägern innig verbunden, wie die Namen

Mailand, Goito, Castell Toblino, Pastrengo, Curtatone-Montanara,

Vicenza, Sommacampagna, Olengo, Raab, Komorn, Magenta, Solferino,

Spundalunga, Custoza, Monte Suello, Vezza, Lodrone, Cimègo, Fort

Ampola, Bezzecca, Kremenac, Cernice, Stolac, Klobus und Krivosije. Sie

künden immerwährend, wann und wo Tiroler Kaiserjäger gekämpft und

gesiegt haben. Im Jahre 1895 wurden aus dem großen Regiment, das bis

dahin aus 16 Bataillonen bestand, vier Regimenter gebildet und diese

zogen unter der Fahne des allerhöchsten Kriegsherrn in den Weltkrieg

1914-1918 und kämpften bei wechselvollem Schicksal bis zum

schrecklichen Ende. Mit Ende des I. Weltkrieges (Nov. 1918) wurden die

Tiroler Kaiserjäger-Regimenter aufgelöst.

Hoch über dem Inn und der Stadt thront eines der beeindruckendsten

mittelalterlichen Bauwerke Tirols: die Festung Kufstein. Heute ein

weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt, nahm die Festung über

Jahrhunderte eine Schlüsselrolle ein: Von hier aus ließ sich der Zugang

zum Inntal und damit nach Tirol kontrollieren, das mit seinen reichen

Bodenschätzen ebenso lockte wie mit den niedrigsten Alpenübergän-gen in

Richtung Italien. Kein Wunder also, dass Kufstein oft als „Tor zu den

Alpen" und als „Schlüssel Tirols" bezeichnet wurde.

Untrennbar verbunden ist die Festung mit dem Namen Maximilians I., der

die ursprünglich bayerische Burg 1504 eroberte. Von da an wachte sie

über die Grenzen Tirols. Diese Schutzfunktion hat die Burg von Beginn

an erfüllt: Sie war nie als Residenz eines Fürsten geplant, sondern

diente als Bollwerk, als Garnison und später als berüchtigtes

Staatsgefängnis. Erst im 19. Jahrhundert verlor die Festung ihre

militärische Bedeutung. Heute steht sie als Erlebniswelt, Festsaal,

Konzertarena und Museum für Besucher offen.

DREIFALTIGKEITSKIRCHE

1502 als Weinränntt-Gründung erstmals erwähnt

nach 1681 Hausoratorium der Augustiner-Eremiten

1703 Zerstörung durch Stadtbrand

1705-1730 Erneuerung als einschiffiger Bau mit Netzgradgewölbe über Stichkappen und mit 3/8 Chorschluß

1765 Rokoko-Baldachinaltar Gruftkapelle mit neugotischem Altar um 1860

1988/89 vollständige Erneuerung der Kirche und Grabdenkmäler

Blick über Kufstein aus der Festung Richtung Norden (Bayern)

Gedeckter Aufgang - Im 16.

Jahrhundert unter Baumeister Balthasar Lavianello als »Ganngsteig«

anstelle eines früheren steilen Felsenpfads errichtet.

Barrikadennischen und eine Zugbrücke am Ende erschwerten den Zugang.

Wann genau der gedeckte Stiegenaufgang entstand, ist nicht überliefert. Erwähnung fand er erstmals 1836.

Panoramabahn „Kaiser Maximilian"

Die heutige Panoramabahn ist nicht die erste Verbindung zwischen

Festungsneuhof und dem Schlossrondell. Ein historischer Vorgänger, in

Form eines mechanischen Aufzugs, existierte vermutlich schon im 17.

Jahrhundert, anderen Quellen zufolge seit dem 18. Jahrhundert. Dieser

ursprüngliche Aufzug, der den Namen „Bayerisch Maschin" getragen haben

soll, wurde u. a. verwendet, um Proviant, Geschütze und Munition auf

die Festung zu befördern. Zeitgleich waren zwei Transportwägen im

Einsatz. Während einer von ihnen den Berg hinaufgezogen wurde, fuhr ein

anderer hinab in den Festungsneuhof. Angetrieben wurde der Aufzug durch

reine Muskelkraft: Mehrere Männer mussten gut einen Kilometer in einem

großen Laufrad zurücklegen, bis die hunderte Kilogramm schwere Ladung

den Festungsberg erreichte. 1965 wurde dieser Aufzug abgerissen.

Geblieben sind die alten Mauern, auf denen auch die Schienen des

heutigen Schrägaufzugs aufliegen, sowie das Laufrad. Dieses befindet

sich noch immer in der Bergstation.

Aufzugtyp Schrägaufzug

Erbaut 1999

Schienenlänge 73 m

Steigung über 46°

Fahrtdauer von Tal- zu Bergstation, ca. 1,5 Min.

Einst befand sich etwa an dieser Stelle das Obere Stadttor. Zusammen

mit dem Unteren Stadttor, der Stadtmauer samt Basteien und dem

Stadtgraben bildete es eine umfassende Verteidigungsanlage. Im Laufe

der Geschichte gestaltete sich die einst starre Grenze zwischen

Stadtkern und Vorstadt immer durchlässiger. In der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts wurde das Tor abgetragen, 1865 schließlich der Graben

zugeschüttet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand hier das