web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Lübeck

die Hansestadt an der Trave, September 2024

Die Hansestadt Lübeck ist eine kreisfreie Großstadt

im Norden Deutschlands. Sie liegt im Südosten Schleswig-Holsteins an

der Lübecker Bucht, einer Meeresbucht der Ostsee. Zugang zur Altstadtinsel und Wahrzeichen ist das Holstentor.

Bismarckdenkmal - Dem

Reiterstandbild des Kaisers gegenüber steht unweit vom Lübecker Bahnhof

in der Parkanlage des Lindenplatzes das Denkmal des ehemaligen

Reichskanzlers Otto von Bismarck. Die von Hans Hundrieser nach seinem

zweitplatzierten Entwurf für das Hamburger Bismarck-Denkmal geschaffene

Statue wurde am Sedantag des Jahres 1903 auf dem heutigen

Holstentorplatz vom Bürgermeister Heinrich Klug enthüllt und im Namen

des Senates und der Bürgerschaft entgegengenommen. Es wurde von der

Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer gegossen.

Der Holstentorplatz, etwa 170 Meter lang und 70 Meter breit, erstreckt

sich in Ost-West-Richtung. Er beginnt in Verlängerung der Holstenstraße

an der Kreuzung mit Obertrave und Untertrave und reicht bis zur

Puppenbrücke. Das Innere des länglichen Platzes ist als Grünanlage

gestaltet, deren zentraler Weg direkt auf das am östlichen Ende

befindliche Holstentor zuläuft.

Das Holstentor („Holstein-Tor“) ist ein Stadttor, das die Altstadt der

Hansestadt Lübeck nach Westen begrenzt. Es ist das Wahrzeichen der

Stadt und wurde 1478 fertiggestellt. Das spätgotische Gebäude gehört zu

den Überresten der Lübecker Stadtbefestigung. Das Holstentor ist neben

dem Burgtor das einzige erhaltene Stadttor Lübecks. Mehr als 300 Jahre

lang stand es als „Mittleres Holstentor“ in einer Reihe mit drei

weiteren Holstentoren, die im 19. Jahrhundert abgerissen wurden. Das

Mittlere Holstentor, das heute als „Holstentor“ bekannt ist, wurde

hingegen mehrmals restauriert, zuletzt in den Jahren 2005/2006. Seit

1950 befindet sich in den Räumen des Holstentores das

Stadtgeschichtliche Museum von Lübeck.

Das Holstentor besteht aus Südturm, Nordturm und Mittelbau. Es hat vier

Stockwerke, wobei das Erdgeschoss im Mittelbau entfällt, da sich hier

der Durchgang (das Tor) befindet. Die nach Westen (stadtauswärts)

zeigende Seite wird als die Feldseite bezeichnet; die stadteinwärts

weisende Seite ist die Stadtseite.

Die beiden Türme und der Mittelbau bilden von der Stadtseite gesehen

eine Einheit mit einer durchgängigen, geraden Front. Zur Feldseite sind

die Gebäudeteile deutlich voneinander abgesetzt. Die beiden Türme

stehen hier halbkreisförmig vor und liegen am weitesten Punkt ihres

Radius 3,5 Meter vor dem Mittelbau. Auf den Türmen sitzt je ein

kegelförmiges Dach; der Mittelbau ist von einem Giebel besetzt.

SALZSPEICHERGRUPPE

Erbaut 16.- 18. Jahrhundert an der Stelle älterer Heringshäuser.

Ursprünglich verwendet zur Lagerung des aus Lüneburg angefahrenen

Salzes, später Kornspeicher und Holzlager.

Salzspeicher Lübeck ist eine am Fluss gelegene Gruppe von

Salzlagerhallen aus Backstein, die 1579–1745 im Renaissancestil erbaut

wurden.

Promenade an der Obertrave mit St. Petri zu Lübeck und Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Marien zu Lübeck

Katholische Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern - Katholische Propsteikirche "Herz Jesu" Eingeweiht 1891

Die Krypta ist Gedenkstätte für die vier Lübecker Geistlichen, die am 10. November 1943 hingerichtet wurden.

Die Herz-Jesu-Kirche ist eine vollständig in Backstein ausgeführte

querschifflose Stutzbasilika mit Kreuzgewölben und einen apsidialen

Chor mit Fünfachtelschluss. Aufgrund der Grundstückssituation ist die

Kirche nicht geostet, sondern der Altar befindet sich im Westen.

Östlich dem Kirchenschiff vorgelagert ist ein Turm, der zur Wahrung des

von den sieben Türmen der mittelalterlichen Kirchen Lübecks geprägten

Stadtbildes nur einen verkürzten, Dachreiter-artigen Turmhelm hat.

Als erste römisch-katholische Kirche Lübecks wurde die Herz-Jesu-Kirche

nach der Reformation neu errichtet und 1891 eingeweiht. Zur gleichen

Zeit wurden in Deutschland und in Europa sehr viele Herz-Jesu-Kirchen

gebaut, zum Beispiel Sacre Coeur in Paris und Jesu Hjerte Kirke in

Kopenhagen. Der Name Herz-Jesu soll die religiöse Situation der

Entstehungszeit widerspiegeln und ist Ausdruck für die Mitte der Person

Jesu.

Am 10. November 1943 wurden im Hamburger Gefängnis am Holstenglacis

vier Lübecker Geistliche durch das Fallbeil hingerichtet. Im Abstand

von jeweils nur drei Minuten sterben die katholischen Kapläne Eduard

Müller, Johannes Prassek und Hermann Lange sowie der evangelische

Pastor Karl Friedrich Stellbrink. Sie hatten öffentlich und bei den

ihnen anvertrauten Gläubigen gegen die Verbrechen des Nazi-Regimes

Stellung bezogen. In einem Anbau an die Propsteikirche Herz Jesu

befindet sich seit 2013 die Gedenkstätte Lübecker Märtyrer.

Die Kirche hat eine Gesamtlänge von 46,5 m, wovon auf das Schiff 32 m,

auf den Chorraum 6,7 m und auf den Turm 7,8 m entfallen. Die Breite des

Kirchenschiffes beträgt 18,7 m, während der Turm eine Breite von 7,2 m

und der Chor von 9 m aufweist. Die Schlusssteine des Mittelgewölbes

sind 14 m über dem Kirchenfußboden, während die Seitenschiffe ca. 1,5 m

niedriger bleiben. Die Firstlinie des Daches erreicht eine Höhe von

etwa 23 m. Die Höhe des Turmes beträgt bis zum Fußboden der Galerie 27

m, bis zu den Spitzen der Schildgiebel 40 m und bis zum Turmkreuz ca.

60 m.

Neben einer Truhenorgel der niederländischen Orgelbaufirma Henk Kloop

befindet sich in der Propsteikirche eine Orgel der Firma Orgelbau Kuhn

(Männedorf, Schweiz) aus dem Jahre 1998.

Über dem Altar hängt das 1930 von Ernst Barlach geschaffene Kreuz

(Gips, bronziert), das viele Jahre seinen Platz unter der Orgelempore

in der Lübecker Kirche St. Vicelin hatte. Dort befindet sich nun eine

Ikone der Lübecker Märtyrer. Das Barlach-Kreuz

wurde von dem Lübecker Architekten Emil Steffann vor dem Hitlerregime

gerettet, das Barlachs Werke als "entartet" verboten hatte. Nach dem 2.

Weltkrieg wurde es restauriert und kam nach St. Vicelin. Im Zuge der

Renovierung der Propsteikirche fand es in Herz Jesu einen neuen Platz

und hier entfaltet es seither als Altarkreuz - wie von Barlach

intendiert - eine große Wirkung.

In der Krypta der Kirche befindet sich seit 1955 eine Gedenkstätte für

die Lübecker Märtyrer, die drei an der Herz-Jesu-Kirche tätigen Kapläne

Hermann Lange, Eduard Müller und Johannes Prassek sowie den

evangelischen Pastor Karl Friedrich Stellbrink, die 1943 gemeinsam

hingerichtet wurden.

Die Lübecker Märtyrer

Am 10. November 1943 werden in einem Hamburger Gefängnis vier

Geistliche mit dem Fallbeil hingerichtet. Die drei katholischen Kapläne

Hermann Lange, Eduard Müller und Johannes Prassek haben in Lübeck in

der Pfarrei Herz Jesu und der evangelische Pastor Karl Friedrich

Stellbrink in der Lutherkirche gewirkt, bevor sie 1942 verhaftet und

1943 vom Volksgerichtshof in einem Prozess in Lübeck zum Tode

verurteilt werden. Wer sind diese vier Männer, die 1934 bzw. 1939/40 nach Lübeck gekommen

sind? Warum geraten sie in Konflikt mit der national-sozialistischen

Diktatur und werden schließlich ermordet? Und warum werden sie als

Gruppe der vier Lübecker Märtyrer seit 1943 verehrt und die drei

katholischen Kapläne 2011 selig gesprochen?

Vorgeschichte: Vom Kaiserreich zum Nationalsozialismus

Geboren werden die vier Männer im Deutschen Kaiserreich, in einer Zeit,

die wesentlich von Nationalismus, Militarismus und Antisemitismus

geprägt ist. In Deutschland kommt es 1918 nach der Niederlage im

Ersten Weltkrieg zu einer Revolution, in deren Verlauf eine Demokratie

entsteht: Die Weimarer Republik. Sie steht jedoch von Anfang an unter

starkem Druck und wird von so gegensätzlichen Kräften wie Kommunisten

oder Anhängern des Kaiserreichs bekämpft. Die deutsche Bevölkerung

leidet große Not in Folge der dramatischen Geldentwertung von 1923.

Dieses und andere Probleme werden der jungen Demokratie angelastet,

obwohl sie vom Kaiserreich zu verantworten sind. Das Vertrauen in die

neue Staatsform schwindet. Viele Menschen bleiben von Unterordnung und

Autoritätsglauben bestimmt. Eine demokratische Mentalität in der

Mehrheit der Bevölkerung bildet sich deshalb nicht heran. Ab 1930

gelingt es der rechtsextremistischen Partei der Nationalsozialisten,

nicht zuletzt wegen der 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise, die

Unzufriedenheit der Menschen zu nutzen und immer mehr Wähler auf ihre

Seite zu ziehen. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler

ernannt, die Diktatur der Nationalsozialisten bahnt sich an.

Nach der Hinrichtung der Lübecker Märtyrer am 10. November 1943

beginnen zunächst Menschen aus dem unmittelbaren Umfeld, vor allem die

mitverhafte-ten Laien, mit dem dankbaren Gedenken. Daraus entwickelt

sich in den Folgejahren bis heute - weit über Lübeck hinaus - eine

vielgestaltige Kultur der Erinnerung und Verehrung. Besonders

ausgeprägt ist diese Kultur an Orten, die einen direkten Bezug zu einem

der Geistlichen haben.

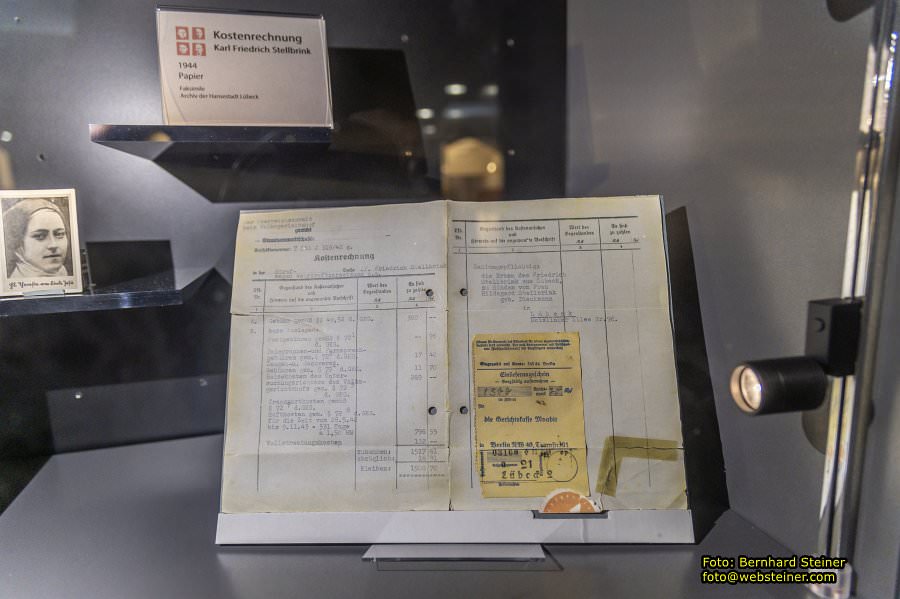

Kostenrechnung Karl Friedrich Stellbrink in der Strafsache wegen

Wehrkraftzersetzung in der die Gerichts-, Transport- und

Vollstreckungskosten den Erben in Rechnung gestellt werden.

Palais Rantzau - ein Haus der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Das Palais ist die einzige von ursprünglich 13 Domherrenkurien in

Lübeck, die nicht der Säkularisation von 1803 zum Opfer fiel, die

übrigen wurden abgerissen. Sie ging in den Besitz der Stadt über, wurde

später verkauft. Der letzte Erwerber der Immobilie war ein Graf zu

Rantzau-Breitenburg, der das Haus nach 1858 in romantisierendem Stil

umbauen ließ. Deshalb wird das Gebäude auch oft Schloß Rantzau genannt

. Es gehört heute der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die hat es an

die Verwaltung des Schleswig-Holstein Musik Festivals vermietet.

Lübecker Dom - Schlichter Dom von 1173 mit Zwillingstürmen, die nach dem Bombenangriff von 1942 wieder aufgebaut wurden.

Der Lübecker Dom (auch Dom zu Lübeck) ist der erste große

Backsteinkirchbau an der Ostsee und mit fast 132 Metern Länge eine der

längsten Backsteinkirchen. 1173 wurde der Lübecker Dom von Heinrich dem

Löwen begründet und 1247 geweiht. Patrone der evangelischen Kirche sind

die Heiligen Johannes der Täufer und Blasius (wie im Braunschweiger

Dom), Maria und Nikolaus.

Im Dom befindet sich das auffallende, das Hauptschiff beherrschende, 17 Meter hohe Triumphkreuz

des Lübecker Künstlers Bernt Notke. Es wurde von dem Lübecker Bischof

Albert II. Krummendiek gestiftet und 1477 im Kirchenschiff aufgerichtet.

Die Renaissance-Kanzel wurde

1586 vom damaligen Pastor Dionysius Schünemann gestiftet und von dem

flämischen Steinmetz Hans Fleming errichtet. Sie erhebt sich über einem

Untersatz, der von einer Mose-Statue getragen wird. Der Kanzelkorb ist

mit sieben Alabaster-Reliefs geschmückt, die Szenen aus dem Leben Jesu

zeigen, die alle von dem flämischen Bildhauer Willem van den Broeck

gearbeitet wurden. Der Schalldeckel mit einer Statue des Auferstandenen

stammt von 1570, der Aufgang wurde 1731 im spätbarocken Stil erneuert.

Ein besonderes Kunstwerk ist das schmiedeeiserne Gitter in

verschlungenen Formen, das 1572 von der Bruderschaft der

Stecknitzfahrer gestiftet wurde.

Die heutige Domorgel wurde 1970 von der dänischen Orgelbaufirma

Marcussen & Søn aus Apenrade erbaut. Das Instrument wurde nicht im

Westwerk aufgestellt, wo sich bis 1942 die große Schnitger-Orgel

befand, sondern an der Wand des nördlichen Seitenschiffes erbaut, weil

man das Westwerk freihalten wollte. Der schlichte, symmetrische

Prospekt mit klassischer Werkanordnung wurde von dem Hamburger

Architekten Friedhelm Grundmann entworfen. Das Schleifladen-Instrument

hat 47 Register und zwei Nebenregister auf drei Manualen und Pedal. Die

Spieltrakturen sind mechanisch, die Registertrakturen sind elektrisch.

Grabkapellen im südlichen Seitenschiff

Bernt Notke (1435-1509) war der wohl bedeutendste Kunstmaler und

Bildschnitzer des ausgehenden Mittelalters im Ostseeraum und schuf das

17 Meter hohe, den Kirchenraum des Lübecker Doms prägende Triumphkreuz.

Bischof Albert Krummediek stiftete die aufwändige Kreuzanlage und ließ

sich prominent und selbstbewußt auf dem Trabesbalken zu Füßen des

gekreuzigten Jesus Christus knieend neben den Heiligen Maria, Maria

Magdalena und Johannes abbilden.

Altar der kanonischen Tageszeiten, 1. Drittel des 15. Jahrh., unbekannter Lübecker Meister

Flügelaltar (144 × 133 cm), die Bilderfolge veranschaulicht das

Aegidius Romanus zugeschriebene Tageszeitengedicht Patris Sapientia und

gibt es unter den einzelnen Passionsszenen wider.

Die Tageszeiten, auch Hore genannt, sind selbständige Teile des

Stundengebetes und Bestandteil der christlich-katholischen Liturgie.

Ziel des Stundengebetes ist die Heiligung des Tages. Die Besonderheit

der einzelnen Tageszeiten wird hervorgehoben und geehrt. Durch sieben

Gebete wird der Tag ungefähr in einen 3-Stunden-Rhythmus strukturiert.

Das Stundengebet ist am Zyklus des Tageslaufs, dem Wechsel von Wachen

und Schlafen, Licht und Dunkelheit, Arbeit und Ruhe orientiert. Die

zyklische Zeiterfahrung des Menschen wird, genauso wie die lineare

Erfahrung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in die

Glaubenspraxis einbezogen. Herausgehoben sind Sonnenaufgang und

Sonnenuntergang. (canonicus, lat. „regelgerecht"; kanonisch: den Regeln

entsprechend)

Das Kreuzigungsretabel zeigt 11 Szenen der Passion Christi. Das

Bildprogramm zwischen der Außen- und Innenseite weist chronologische

Sprünge auf. Dies lässt sich dadurch erklären, dass sich die sieben

dargestellten Leiden Christi auf der geöffneten Festtagsseite an den

Gebetszeiten des Tages orientieren.

Auch die Bildschnitzereien der Außenverkleidung des Lettners wurden von

Bernt Notke geschaffen. Es handelt sich dabei um eine Stiftung des

Lübecker Bürgermeisters Andreas Geverdes, die 1477 zusammen mit dem

Triumphkreuz fertiggestellt wurde. Vorbild war der Lettner im

Magdeburger Dom, Geverdes ursprünglicher Heimatstadt. Die vier Statuen

zeigen die Patrone des Doms; von Nord nach Süd sind es die Heiligen

Nikolaus, Maria, Johannes der Täufer und Blasius. Die Kirchenuhr am

Südende des Lettners stammt aus dem Jahr 1628.

Marienaltar mit der Einhornjagd, 1506

Flügelaltar (201 × 101 cm), in dessen Mittelschrein ein Relief eine

Einhornjagd darstellt, bei der die Jungfrau Maria das von Hunden und

dem als Jäger mit Horn dargestellten Erzengel Gabriel verfolgte Einhorn

in ihrem Schoß schützt. Die Einhornjagd symbolisiert dabei die

Verkündigung. Darüber befindet sich Gottvater in einer Wolke und ein in

eine Stadtmauer integrierter Gnadenstuhl. Ursprünglich mit

Doppelflügeln; die Innenseiten der Flügel zeigen mit Geburt Christi,

Heimsuchung, Anbetung der Könige und Darstellung Jesu im Tempel vier

Szenen aus der Geburtsgeschichte; die äußeren Altarflügel dieser

Stiftung des Domvikars Johannes Parchem sind verloren.

Das zentrale Schnitzrelief im Mittelschrein des Marienretabels zeigt

die in Lübeck einzigartige Darstellung der unbefleckten Empfängnis

Mariens, die „Immaculata conceptio". Das Einhorn symbolisiert den

Heiland, Christus. Er wird von dem Erzengel Gabriel, dargestellt als

Jäger mit Horn und Spieß, in den Schoß Mariens getrieben. Nach einer

Episode aus einer Schrift des 2. Jahrhunderts n. Chr., ließ sich das

wilde Tier nur von einer reinen Jungfrau fangen, indem es sich ihr

vertraulich angenähert und seinen Kopf in ihren Schoß gelegt habe.

Diese Episode wurde allegorisch als Hinweis auf Christus ausgelegt:

Auch er war im Schoß Mariens empfangen worden und dann später verraten

und getötet worden. Die Hunde symbolisieren die vier christlichen

Tugenden Wahrheit, Friede, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Die Szene

befindet sich im „hortus con-clusus", dem verschlossenen Garten, ein

mit der Mariensymbolik fest verbundenes Bildmotiv. Es geht auf eine

Bibelstelle des Alten Testamentes zurück: HLD 4, 12: „Meine Schwester,

liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschlossene

Quelle, ein versiegelter Born".

Die eherne Fünte von Lorenz Grove aus dem Jahr 1455 ersetzte die heute

in der Kirche von Klein Wesenberg befindliche alte steinerne Fünte aus

Kalkstein von der schwedischen Insel Gotland. Die Taufe stand bis 1942

vor der Orgel im Westen der Kirche nahe dem Eingang, dem früher

traditionellen Standort von Taufbecken in Kirchen. Beim Wiederaufbau

nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie in eine von Sandtmann und

Grundmann neu gestaltete Taufkapelle zwischen Lettner und Ostchor

versetzt und erhielt einen von Rolf Koolman gefertigten Einsatz.

St. Petri Kirche - Lübecks Kulturkirche mit Aussichtsturm und Café.

Gotische Backsteinhallenkirche. Erbaut unter abschnittsweiser Abtragung

der um 1220-40 errichteten spätromanischen Kirche vom Ende 13. Jh. bis

gegen Mitte 14. Jh., erweitert im 15. und 16. Jh. zu der heutigen

fünfschiffigen Anlage. 1942 durch Brand zerstört. Wiederaufbau des

Äußeren mit der Wiederherstellung des Daches 1966 abgeschlossen.

Ausblick von der St. Petri Kirche auf den Lübecker Dom

Ausblick von der St. Petri Kirche auf St. Marien zu Lübeck und den Markt

Ausblick von der St. Petri Kirche auf das Holstentor

Stadtverwaltung Hansestadt Lübeck - Dieses Rathaus aus dem 13.

Jahrhundert mit mehreren prunkvollen Arkaden bietet Geschäfte und

Führungen. Das Rathaus der Hansestadt Lübeck zählt zu den bekanntesten

Bauwerken der Backsteingotik. Es ist eines der größten

mittelalterlichen Rathäuser in Deutschland.

Neues Gemach vom Markt, Wappenschilde aus Blech überdecken gotische Originale aus Eichenholz

Das Rathaus der Hansestadt Lübeck - seit fast 800 Jahren werden von

hier aus die Geschicke der Stadt gelenkt. Es ist Sitz der Verwaltung

und Tagungsort des Senats sowie der Bürgerschaft und ihrer Ausschüsse.

Renaissancelaube und gotische Schildwand

Hauptbau. Vorbild für Rathausbauten der hansischen Ostseestädte.

Älteste Teile 1230-40 und nach 1251, Umbau 1340-50, Schaugiebelwand zum

Markt 1435 umgestaltet. 1887-91 durchgreifende Erneuerung des Inneren

und Rekonstruktion der Nordfassade. Hauptportal mit Beischlagwangen von

1452. Hölzerner Erker 1586 gearbeitet.

Gleich hinter der Eingangstür befinden sich das im

19. Jahrhundert geschaffene riesige Foyer und ein Treppenaufgang, in

dem zahlreiche Bilder hängen, die Szenen aus der Stadtgründung zum

Thema haben.

Marzipan-Tisch im Marzipanmuseum Niederegger

Die zwölf Figuren an diesem Tisch sind das bislang größte Kunstwerk aus

Marzipan. Die Skulpturen stammen aus dem Atelier des 1964 geborenen

Bildhauers Johannes Kiefer. Von der Idee bis zur Realisierung benötigte

er 3500 Arbeitsstunden, als Modelliermasse hat der Künstler 500

Kilogramm Niederegger-Marzipan verarbeitet mit eigens dafür

entwickelten Werkzeugen.

Das Lübecker Holstentor aus original NIEDEREGGER Marzipan.

Zwei Konditoren aus dem Hause NIEDEREGGER verwirklichten dieses „süße Holstentor" in 350 Stunden Handarbeit.

Die J. G. Niederegger GmbH & Co. KG ist einer der bekanntesten

Hersteller von Lübecker Marzipan und anderer Konditoreiprodukte. Nach

Firmenangaben werden täglich bis zu 30.000 kg Marzipan hergestellt. Die

Produktpalette umfasst 300 Spezialitäten wie Marzipan und Nougat sowie

Pralinen, Trüffel, Baumkuchen, Stollen und Gebäck. Außerdem werden

Sonderfertigungen nach Wunsch ausgeführt. Die Produkte werden in

weltweit mehr als 40 Länder versandt.

ST.-MARIEN-KIRCHE

Hauptbau der norddeutschen Backsteinarchitektur. Durch erstmalige

Umsetzung des Systems der französischen Kathedralgotik in das

Backsteinmaterial. Vorbild für die großen Kirchen im Ostseeraum. Erbaut

zwischen 1260 und 1350 nach Abbruch der gegen 1200 errichteten, um 1250

zur Halle umgeformten vorhergehenden Anlage. 1942 vollständig

ausgebrannt. Wiederaufbau bis 1959, Dachreiter 1978/80

wiederhergestellt.

Von der mittelalterlichen Kirchenausstattung sind zahlreiche

Inventarstücke erhalten: Das bronzene Taufbecken wurde 1337 von Hans

Apengeter gegossen. Es stand bis 1942 im Westen der Kirche, danach

befand es sich in der Mitte des Chorraums. Im Zusammenhang mit

umfassenden Sanierungsarbeiten 2023, bei denen auch das Altarretabel

zurückversetzt wurde, wurde das Taufbecken wieder im Westen der Kirche

aufgestellt. Sein Inhalt von 406 Litern entspricht dem Hamburger bzw.

Bremer Bierfass (405 Liter).

Das historische Geläut der Marienkirche bestand aus elf Glocken und

hing im Südturm in einer Glockenstube in rund 55 m Höhe. Es wurde

schließlich im Zweiten Weltkrieg zerstört, als die Marienkirche nach

dem Luftangriff auf Lübeck am 29. März 1942 ausbrannte. Bei

Temperaturen von ca. 1000 °C schmolzen die sieben noch im Turm

hängenden Glocken und stürzten herab. Vorher sollen sie in dem durch

das Feuer verursachten Luftzug noch einmal angeschlagen haben. Die

Trümmer der größten Glocke, der Pulsglocke des Lübecker Ratsgießers

Albert Benningk von 1669 (7.134 kg, Durchmesser 2260 mm, Schlagton

fis0), und der drittgrößten Glocke von 1508, der Sonntagsglocke von

Hinrik van Campen (2.875 kg, Durchmesser 1710 mm, Schlagton a0) blieben

als Mahnmal in der ehemaligen Schinkel-Kapelle unter dem Südturm

erhalten.

Beim Brand des Jahres 1942 heruntergestürzte Glocken am Boden des südlichen Turms

Die Lübecker Marienkirche (offiziell St. Marien zu Lübeck) wurde

zwischen 1265 und 1351 errichtet. Die Lübecker Markt- und

Hauptpfarrkirche befindet sich auf dem höchsten Punkt der Lübecker

Altstadtinsel, ist Teil des UNESCO-Welterbes Lübecker Altstadt und eine

der größten Backsteinkirchen. Sie wird als „Mutterkirche der

Backsteingotik“ bezeichnet und gilt als ein Hauptwerk des Kirchenbaus

im Ostseeraum. St. Marien gehört zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in

Norddeutschland.

Die Lübecker Marienkirche war Vorbild für rund 70 Kirchen dieses Stils

im Ostseeraum. Daher wird dem Bauwerk eine herausragende

architektonische Bedeutung beigemessen. Mit der Marienkirche wurde in

Lübeck der hochaufstrebende Gotik-Stil aus Frankreich mit norddeutschem

Backstein umgesetzt. Der Gewölbescheitel befindet sich im Mittelschiff

38,5 Meter über dem Boden. Es ist damit das höchste Backsteingewölbe

der Welt.

Blick zum 38,5 m hohen Gewölbe des Hauptschiffes

Marienkirche in Lübeck, Totentanzfenster an der Nordwand des nördlichen Querhauses.

Die neue Astronomische Uhr, die an der Ostseite des nördlichen

Querschiffes in der Totentanzkapelle aufgestellt wurde, ist das Werk

von Paul Behrens, einem Lübecker Uhrmachermeister, der es als

Lebenswerk von 1960 bis 1967 plante, dafür Spenden sammelte, es in den

Uhrteilen selbst herstellte und es bis an sein Lebensende wartete. Die

Fassade ist eine vereinfachte Kopie des Originals. Von komplizierter

Mechanik bewegte Kalender- und Planetenscheiben zeigen Tag und Monat,

Sonnen- und Mondstand, die Tierkreiszeichen, das Osterdatum und die

Goldene Zahl. Um 12 Uhr mittags erklingt das Glockenspiel und der Lauf

der Figuren vor dem segnenden Christus (ursprünglich Kurfürsten, seit

dem Neuaufbau nach dem Krieg acht Vertreter der Völker der Erde) setzt

sich in Gang.

Zum Lübecker Totentanz in St. Marien

(geschaffen 1463, durch Kopie ersetzt 1701, zerstört 1942)

Den berühmten Lübecker Totentanz schuf der junge Bernt Notke 1463 nach

dem Vorbild der Danse Macabre in Paris aus dem Jahr 1424/25 für die

Beichtkapelle im Norden der Marienkirche. Diese lichtabgewandte Seite

legt den Gedanken an den Tod nahe und erinnert den Menschen daran,

durch Reue, Beichte und Buße sein Leben entsprechend der christlichen

Lehre zu ordnen. Damals erwartete man die sich von Süden ausbreitende

Pest, die Lübeck tatsächlich zu Ostern 1464 erreichen sollte.

Der Totentanz war nicht auf Holztafeln, sondern auf eine 26 Meter lange

und fast zwei Meter hohe Wandbespannung aus Leinen gemalt, die sich

oberhalb des Beichtgestühls entlang den Wänden der Kapelle als

fortlaufende Bildsequenz erstreckte. Der Fries zeigte, angeführt von

einem Flöte spielenden und einem Sarg tragenden Tod, 24 nahezu

lebensgroße Paare. Sie bestanden jeweils aus einer Todesfigur und einem

(noch) Lebenden, angefangen mit dem Papst und dem Kaiser, über den

Bürgermeister und Kaufmann bis hin zum Bauern und zum Wiegenkind. Der

Reigen umfasste Vertreter aller Stände und schloss einzelne weibliche

Figuren und verschiedene Altersstufen ein. In den Tanz des Todes fügten

sich die Lebenden nur starr und widerstrebend ein, dagegen sprangen die

Totengerippe wild und ausgelassen. Am Ende aber mähte ein Sense

schwingender Tod alles Leben nieder.

Ein Merkmal des Lübecker Totentanzes, das ihn von allen anderen

überlieferten Totentänzen unterscheidet, ist der Umstand, dass sich der

makabre Reigen unmittelbar vor der heimischen Landschaft mit der

repräsentativen Stadtkulisse Lübecks in ihrer Mitte abspielt. So kann

sich der Betrachter mit den Figuren im Reigen identifizieren und

erkennen, dass ihm hier und jetzt ein Spiegel vor Augen gehalten wird,

in dem er sich selbst im Tarız mit dem Tod erblickt. Danit erweist sich

angesichts des Todes die Vergänglichkeit von Macht, Reichtum und

Schönheit dieser Welt. Ähnlich kunstvoll verknüpft wie die

farbenprächtige Bilderfolge auf dem Gemälde, entfaltete sich unterhalb

der Figuren der niederdeutsche Text mit dem Dialog zwischen den

Todesfiguren und den Lebenden. Der Totentanz gemahnte hier den

einzelnen, sein Leben einerseits auf das Jenseits und die Erlösung

auszurichten und sich andererseits für seine persönliche Aufgabe

innerhalb der sozialen Gemeinschaft im Diesseits einzusetzen.

Der Totentanz von St. Marien hat in der St. Nikolaikirche in Tallinn

ein, Schwesterstück, den Revaler Totentanz, den Bernt Notke um 1500

nach dem Vorbild seines Lübecker Totentanzfrieses anfertigte. Dieses

ebenfalls auf Leinwand gemalte Fragment bildet mit 13 Figuren den

Anfang eines ursprünglich vollständigen Totentanzes. Die Dynamik der

Figuren und die Leuchtkraft seiner Farben lassen noch heute erahnen,

wie ausdrucksstark auch das alte Gemälde in Lübeck gewesen sein muss.

Die empfindliche Wandbespannung des Lübecker Frieses wurde im Laufe der

Jahre häufig repariert und war 1701 schließlich so verschlissen, dass

man das gesamte Gemälde durch eine Kopie des Kirchenmalers Anton

Wortmann ersetzen ließ. Zugleich schuf der verdiente Stadtpoet

Nathanael Schlott eine zeitgemäß stilisierte Neudichtung, die wie beim

alten Totentanz an die Stelle unterhalb der Figuren trat. Die neuen

Verse vermittelten ein gewandeltes Todesverständnis; denn die barocke

Sehnsucht nach dem Tod verdrängte die Lebensfreude und die Angst vor

dem Tod und dem Jüngsten Gericht, wie sie vielen Figuren des

spätmittelalterlichen Werks eigen war.

Der Totentanz von St. Marien wirkt seit seinem Entstehen bis in unsere

jüngste Gegenwart. Hiervon zeugen traditionelle und neue Formen des

Kunsttypus, zumal wenn Kriege, Seuchen und andere Katastrophen ein

Gefühl von Angst und Ohnmacht angesichts übermächtiger Gewalten

hervorrufen. Gerade zu solchen Zeiten suchen und finden Menschen im

Totentanz einen Ausdruck für ihre existenzielle Grundstimmung. Im

Zweiten Weltkrieg wurde der Lübecker Totentanz vollständig zerstört.

Heute halten in der Totentanzkapelle zwei Jüngere künstlerische

Umsetzungen das Thema Tod und Totentanz wach. Zum einen sind es die

zwei hoch aufragenden Totentanzfenster von Alfred Mahlau in der

Nordwand und zum andern ist es das halbrunde Fenster von Markus Lüpertz

über dem Nordportal der Kapelle. Mahlau entwarf sein Werk in den Jahren

1956/57 in Erinnerung an den vernichteten Fries. Dabei ließ er sich von

den alten Figuren anregen. Als Mahnmal des Zweiten Weltkriegs

platzierte er den Todesreigen über den brennenden Häusern und Türmen

der Stadt Lübeck. Dieses katastrophale Szenario deutet der Maler

jedoch, Trost spendend, in eine Vision des Friedens um; denn er

interpretiert das Wiegenkind am Ende des Totenreigens als das

Christuskind in der Krippe, das den Tod überwindet und die Rechte zum

Segensgestus erhebt. Die Aussage gipfelt in den Worten GLORIA IN

EXCELSIS DEO. AMEN" (Ehre sei Gott in der Höhe. Amen). Das von Lüpertz

2002 gestaltete Fenster kombiniert vertraute christliche Zeichen von

Tod und Auferstehung: den Fisch als Symbol für Christus, den

Totenschädel im Gespräch mit der Friedenstaube, die in den Krallen eine

aufblühende rote Rose als Symbol der Liebe und des Lebens hält, den

blauen Krug mit dem Wasser des Lebens, die Schnecke als Symbol für Tod

und Wiedergeburt und die sieben Fackeln der Apokalypse, die das Jüngste

Gericht ankündigen. So gesehen versteht sich das Bildfenster nicht als

Vision des Schreckens, sondern als Hoffnung und Trost spendende Deutung

des Todes.

Totentanzorgel (Chororgel) von 1986

Mit der Beweinung Christi hängt eines der Hauptwerke des Nazareners

Friedrich Overbeck in der Gebetskapelle im nördlichen Chorumgang.

Heinrich Brabender: Passionsrelief aus Baumberger Sandstein von 1500-1520

Abendmahlsrelief im Chorumgang, der dunkle Fleck links unten ist die Maus, ein Lübecker Wahrzeichen

Die Umgestaltung des Innenraums nach Bonivers Entwurf wurde 1958/1959

durchgeführt, der Chorraum wurde durch drei Meter hohe weißgekalkte

Mauern vom Chorumgang abgetrennt. An die Stelle des Fredenhagenaltars

traten ein schlichter Altarblock aus Muschelkalk und ein vom Gurtbogen

herabhängendes Kruzifix von Gerhard Marcks. Am 20. Dezember 1959 fand

die Einweihung des neugestalteten Chorraums statt.

1955 wurde die Totentanzorgel von der Orgelbaufirma Kemper & Sohn

nach den Abmessungen von 1937 wiederhergestellt, allerdings nun im

nördlichen Chorumgang, zum Hochchor hin ausgerichtet. Ihren

ursprünglichen Platz nahm die neue Astronomische Uhr ein. Diese

Nachkriegsorgel, stark reparaturanfällig, wurde 1986 an gleicher Stelle

ersetzt durch die neue Totentanzorgel, erbaut von der Firma Führer in

Wilhelmshaven. Sie verfügt bei mechanischer Spieltraktur auf vier

Manualen und Pedal über insgesamt 56 Register mit ca. 5.000 Pfeifen.

Anstelle dieser 1942 beim Bombenangriff verbrannten Großen Orgel wurde

1968 die nach Registerzahl zu dieser Zeit (nach der Orgel der

Dreifaltigkeitskathedrale Liepāja) zweitgrößte Orgel der Welt mit

mechanischer Spieltraktur von der Orgelbaufirma Kemper & Sohn

geschaffen. Sie besaß auf fünf Manualen und Pedal 100 Register mit

8.512 Pfeifen; die längste mass elf Meter, die kleinste hatte etwa die

Größe eines Bleistiftes, wobei die klingende Länge nur wenige

Millimeter beträgt. Die Registertraktur arbeitete elektrisch und

verfügte über Freikombinationen; das Registertableau war doppelt

angelegt. Nach fachlichen Beurteilungen wurde entschieden, die

Kemper-Orgel im Zuge der bis etwa 2030 andauernden Sanierungsarbeiten

im Innenraum der Kirche abzubauen und zu ersetzen.

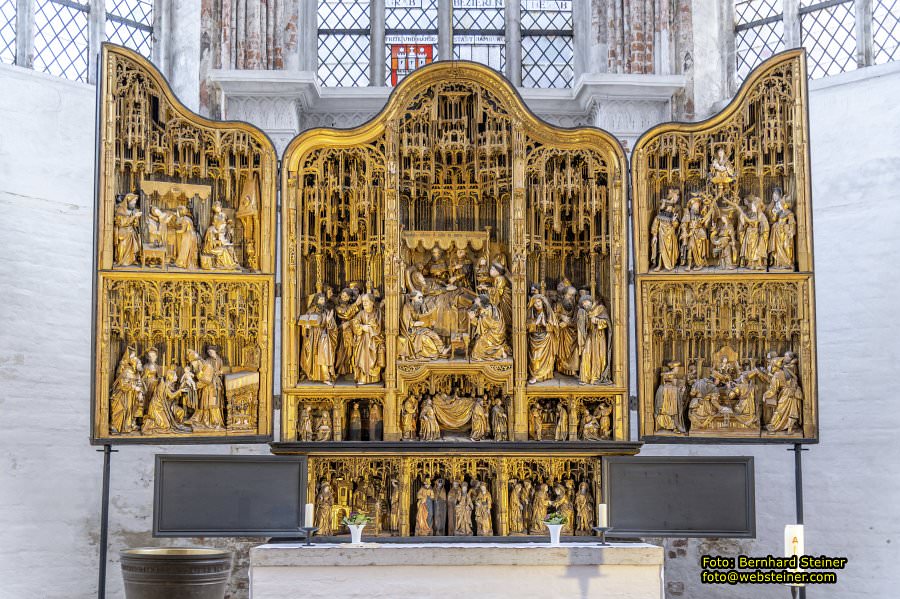

Das in der

Marientidenkapelle wurde 1518 geschaffen. 1522 stiftete es der aus

Geldern stammende Kaufmann Johann Bone für die Kapelle. Nach deren

Umbau zur Beichtkapelle 1790 wurde der Altar mehrfach in der Kirche

umgestellt. Während des Zweiten Weltkriegs stand er in der Briefkapelle

und entging so der Zerstörung. Der doppelflügelige Altar zeigt in 26

gemalten und geschnitzten Szenen das Marienleben, im Zentrum der

geschnitzten Festtagsseite den Marientod (die kleine zugehörige Gruppe

der Himmelfahrt Mariens darüber wurde 1945 gestohlen), darunter ihr

Begräbniszug, links die Verkündigung und rechts ihre Grablegung. Die

geschnitzten Flügel dieser Wandlung zeigen links oben die Geburt

Marias, darunter die Darstellung Jesu im Tempel, und rechts oben eine

verkürzte Wurzel Jesse und darunter den zwölfjährigen Jesus im Tempel.

Der Teufel an der Marienkirche in Lübeck, Plastik von Rolf Goerler, 1999

Als man die Grundmauern der Marienkirche legte, glaubte der Teufel, daß

man dabei sei, ein Weinhaus zu errichten. Das gefiel ihm, denn schon

manche Seele hatte über einen solchen Ort den Weg zu ihm genommen. Er

mischte sich deshalb unter die Arbeiter und half. Kein Wunder, daß

der Bau staunenswert schnell in die Höhe wuchs. Doch mußte der Teufel

eines Tages erkennen, worauf es hinauslief mit dem Bau, und voller Wut

schleppte er einen gewaltigen Felsbrocken herbei, die angefangene

Kirche damit zu zertrümmern. Schon brauste er durch die Lüfte heran, da

rief ihm ein kecker Geselle zu: "Haltet ein, Herr Teufel! Laßt stehn,

was steht! Wir bauen Euch dafür neben der Kirche ein Weinhaus!" Das

schien dem Teufel geratener; er ließ den Stein hart vor der Mauer der

Kirche fallen. Dort liegt er noch und zeigt deutlich die Eindrücke der

Teufelskrallen, und gleich neben der Kirche wurde der Ratsweinkeller

erbaut.

Buddenbrookhaus - Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum

Wohnhaus der Großeltern von Thomas Mann, Literaturnobelpreisträger 1929.

Erbaut 1289. Fassade und Erweiterungsbau von 1758. Im Besitz der

Familie Mann von 1841-91. Schauplatz des „Buddenbrooks"-Romans. Seit

1993 Literaturmuseum, Spezial-bibliothek, Archiv, Forschungsstätte,

Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum.

BUDDENBROOK-HAUS

Wohn- und Geschäftshaus der Familie Mann 1842-1891. Schauplatz des

Romans "Buddenbrooks" (1901) von Thomas Mann. Kriegszerstört 1942. Als

Geschäftshaus wiedererrichtet 1957. Fassade und Keller Reste eines

spätbarocken Neubaus von 1758. Fragmente eines mittelalterlichen Hauses

im nördlichen und westlichen Bereich des Kellers (vor 1289).

St.-Jakobi-Kirche Lübeck - Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Jakobi Lübeck

Gotische Kirche aus rotem Backstein von 1334 mit hohem Uhrturm und einer Orgel aus dem 16. Jahrhundert.

St. Jakobi ist eine der fünf evangelisch-lutherischen Hauptpfarrkirchen

in der Lübecker Altstadt. Sie wurde im Jahre 1334 als Kirche der

Seefahrer und Fischer geweiht, die ihr „Schütting“ (von norwegisch

Skotting – heute Schøttstuene – für Versammlungshaus) noch heute in der

gegenüberliegenden Schiffergesellschaft haben. Ihr Patron ist der

Heilige Jakobus der Ältere.

ST.-JAKOBI-KIRCHE

1227 erstmals erwähnt. Die jetzige Stufenhallenkirche hervorgegangen

aus der Umgestaltung eines älteren, spätromanischen Hallenbaus des

mittleren 13. Jh; 1334 mit dem Chor vollendet, später durch

Kapellenanbauten erweitert. Dachreiter 1622/23 dem bis dahin

bestehenden gotischen nachgebildet. 1658 Erneuerung des Turmhelms durch

Ratsbaumeister Kaspar Walter. Inneres 1964/65 renoviert.

Der heute zu sehende Hochaltar wurde 1717 von Hieronymus Hassenberg

geschaffen. Er ist eine Stiftung des Bürgermeisters Hermann Rodde,

dessen Büste sich am Altar befindet.

Neben der Großen Orgel befand sich bereits in gotischer Zeit eine

zweite Orgel in der Kirche. 1467/1515 wurde an der Nordwand eine

einmanualige Schwalbennestorgel errichtet. Friederich Stellwagen führte

1636–1637 einen Erweiterungsumbau durch und ergänzte Rückpositiv,

Brustwerk und ein kleines Pedalwerk hinter dem Hauptwerkgehäuse. Er

baute die geteilte gotische Windlade in eine Schleiflade mit zwei

Pedaltransmissionen um.

Rückpositiv der Stellwagen-Orgel

Erste Nachrichten über Orgelmusik in Lübeck datieren aus dem 14.

Jahrhundert. Die ältesten Bestandteile der heutigen Großen Orgel in St.

Jakobi stammen aus der gotischen Blockwerk-Orgel von 1465/66. Erhalten

ist auch der gotische Prospekt von 1504. Er bildet das heutige

Hauptwerk und wird mit Peter Lasur in Verbindung gebracht. Hans Köster

fügte 1573 ein reich verziertes Rückpositiv im Stil der Renaissance

hinzu. Genau 100 Jahre später führte Jochim Richborn einen

Erweiterungsumbau durch und ergänzte die Orgel um ein Brustwerk und

zwei barocke Pedaltürme (1673). Die Orgel verfügte nun über 51 Register

und war Richborns größtes Werk. Im Laufe der Jahrhunderte erfolgten

verschiedene Anpassungen und klangliche Veränderungen. So platzierte

Christoph Julius Bünting in den Jahren 1739 bis 1741 das Brustwerk als

Oberwerk hinter dem Hauptwerkgehäuse und erweiterte es um drei

Register. Im Pedal ergänzte er eine Posaune 32′.

Ins Auge fällt das Gehäuse, das mit reichem Schnitzwerk verziert ist.

Alle Prospektpfeifen sind mit goldfarbenen Gesichtern und Ornamenten um

die Labien herum bemalt. Im Rückpositiv sind einige Pfeifen zudem

ziseliert oder mit goldenen Masken versehen. In den Pedaltürmen füllen

Flammenornamente die Zwischenräume zwischen den Pfeifenfüßen aus.

In der Kirche befindet sich in der nördlichen Turmkapelle, der

inzwischen als „Pamirkapelle“ bezeichneten Nische eine Gedenkstätte für

die auf See gebliebenen Lübecker Seeleute. Hier steht auch das Wrack

eines Rettungsboots der 1957 gesunkenen Viermastbark Pamir, bei deren

Untergang 80 der 86 Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Die

Gedenkstätte wurde am 21. September 2007 nach dem Willen der

Kirchengemeinde, der Landes- und der Bundesregierung zur Nationalen

Gedenkstätte für die zivile Seefahrt erklärt.

Der Brömsenaltar wurde um 1490 bis 1500 von dem Bürgermeister Heinrich

Brömse gestiftet. Das Relief im Mittelteil wird seit einigen Jahren der

Werkstatt des westfälischen Bildhauers Evert van Roden zugeschrieben.

Das Kunstwerk zählt aufgrund seiner virtuosen Bildgestaltung zu den

wichtigsten Lübecks. Die Darstellung der Familie Brömse auf den

Altarflügeln entstand etwas später um 1515.

Das im Jahr 1286 vollendete Heiligen-Geist-Hospital

am Koberg in Lübeck ist eine der ältesten bestehenden

Sozialeinrichtungen der Welt und eines der bedeutendsten Bauwerke der

Stadt. Es steht in der Tradition der Heilig-Geist-Spitäler nach dem

Vorbild von Santo Spirito in Sassia in Rom. Betreut wurden die Spitäler

von den Brüdern vom Orden des Heiligen Geistes.

HL. - GEIST - HOSPITAL

Eine der ältesten bürgerlichen Hospitalanlagen des Mittelalters, mit

Kirche, großer Hospitalhalle und verschiedenen Nebenbauten, bestehend

aus Quer- und Parallelflügel mit Kreuzgang um kleinen Innenhof.

Errichtet seit den 60er Jahren des 13. Jh., später mehrfach erweitert

und verändert.

Querhalle mit Lettner: An der Brüstung des Lettners befindet sich auf

23 Tafeln eine der umfangreichsten Darstellungen der Elisabeth-Legende.

Die Darstellung des unbekannten westfälischen Künstlers aus der ersten

Hälfte des 15. Jahrhunderts orientiert sich an der Überlieferung des

Dominikaners Dietrich von Apolda. Daher fehlt die später hinzugekommene

Legende des Rosenwunders in diesem Zyklus.

Raumbestimmend in der Kirchenhalle sind die beiden großformatigen

mittelalterlichen Wandgemälde an der Nordseite, die auf ca. 1320–1325

datiert werden. Das westliche Bogenfeld zeigt eine komplexe

typologische Szene: den salomonischen Thron. Über dem von zwölf Löwen

umgebenen Thron, auf dem König Salomo mit seiner Frau und seiner Mutter

sitzt, erhebt sich ein weiterer Thron mit Christus und seiner Mutter

Maria, umgeben von Engeln. Christus lässt seine gekrönte Mutter als

Königin des Himmels bzw. der Engel an seiner Herrschaft teilhaben und

übergibt ihr ein Lilienzepter.

Marienaltar an der Nordseite

des Kirchenraumes unterhalb des westlichen Schildbogenfeldes. Der

geschnitzte Flügelaltar stammt aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Im

Mittelteil ist Maria als Schutzmantelmadonna zu sehen, die von einem

Strahlenkranz umgeben ist. Im linken Seitenflügel wird die Wurzel Jesse

dargestellt, im rechten Flügel die Ausgießung des Heiligen Geistes.

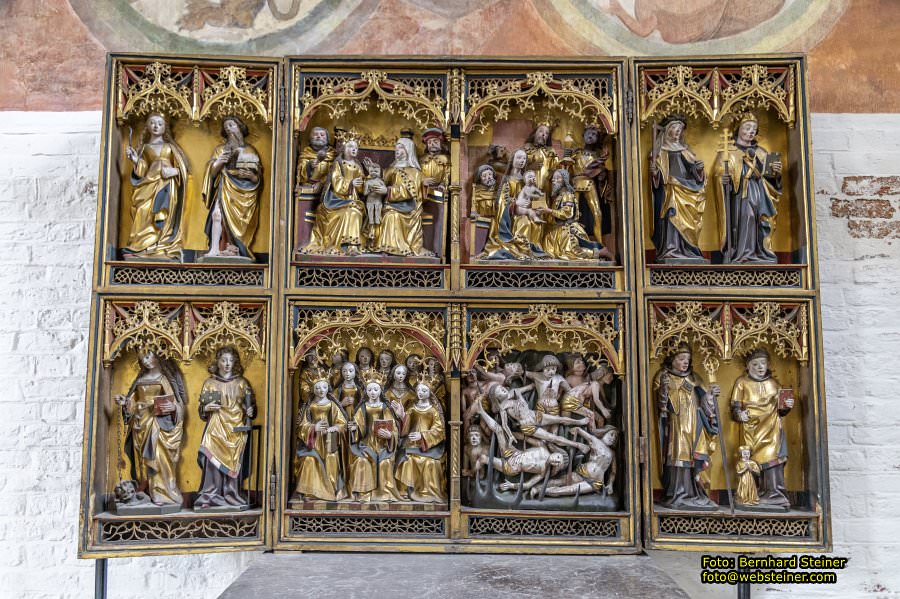

Allerheiligenaltar an der

Nordseite des Kirchenraumes unterhalb des östlichen Schildbogenfeldes.

Dieter Altar ist ebenfalls ein geschnitzter Flügelaltar aus dem Ende

des 15. Jahrhunderts. Im Mittelschrein sind szenische Darstellungen zu

sehen. Auf den Seitenflügeln sind je vier Heiligenfiguren dargestellt.

Allerheiligenaltar, Flügelaltar, Lübeck, Ende des 15. Jahrhunderts

Mittelschrein: Der Mittelschrein zeigt vier voneinander unabhängige Szenen.

links oben: die Heilige Familie mit Maria, dem Christuskind und Anna

(der Mutter Marias), dahinter die Ehemänner Joseph und Joachim

rechts oben: die Anbetung des Kindes durch die Heiligen Drei Könige

links unten: elf weibliche Heilige, die als Ursula mit ihren Jungfrauen gedeutet werden

rechts unten: die zehntausend Märtyrer, die durch den Sturz in die Dornen sterben

Seitenflügel: Die geschnitzten Seitenflügel flankieren den Mittelschrein mit Darstellungen von Heiligen.

links oben: Apollonia und Johannes der Täufer

links unten: Margarete und Laurentius

rechts oben: Katharina von Siena und Stillentin (durch Inschrift auf dem Heiligenschein so bezeichnet)

rechts unten: Utlentin (= Valentin) und Cilliacus (= Cyriacus)

Rückseite (nicht zu sehen): Die Malerei auf den geschlossenen Flügeln stellt weitere acht Heiligengestalten dar.

Marienaltar (Altar der Schutzmantelmadonna) Flügelaltar, Lübeck, Ende des 15. Jahrhunderts

Mittelschrein: Der geschnitzte

Mittelschrein ist Maria mit dem Kind und dem Rosen-kranz geweiht: Die

Gottesmutter ist als "Schutzmantelmadonna" dargestellt, unter ihrem

Mantel knien Kleriker und Laien, denen Maria eine Rosenkranzschnur

reicht. Auch das Kind hält einen Rosenkranz in der Hand. Maria ist

umgeben von einem Strahlenkranz, dessen Enden mit Rosenblüten und

Medaillons mit den Kreuzeswunden Christi geschmückt sind ebenfalls ein

Hinweis auf den Rosenkranz. Engel umschwärmen und krönen Maria, die

über dem Halbmond steht; sein großes grimmiges Männergesicht ist an der

Unterseite des Mond-streifens erkennbar. In dem kleinen Streifen

unterhalb der Gottesmutter ist - winzig - die Geburt Christi

dargestellt: Engel wiegen das Kind in Tüchern, Maria und Joseph knien

anbetend daneben, die Hirten nähern sich von links und rechts, am Rand

liegt der Ochse; der Esel hingegen fehlt.

Seitenflügel: Der linke

geschnitzte Seitenflügel stellt die Wurzel Jesse dar. Auf dem Thron

ruht der Stammvater Jesse; aus seiner Brust wächst der Stammbaum Jesu

empor. Er wird durch Maria mit dem Christuskind bekrönt. In der Mitte

des Baumes ist König David mit der Harfe erkennbar. Die seitlich neben

dem Thron stehenden Propheten sagen die Ankunft des Messias voraus. Der

rechte geschnitzte Seitenflügel zeigt das Pfingstwunder mit der

Ausgießung des Hl. Geistes. Gottvater und -sohn senden die Taube des

Hl. Geistes auf die Apostel herab; in ihrer Mitte sitzt Maria.

Rückseite (nicht zu sehen): Über die gemalten Außenflügel erstreckt sich ebenfalls das Pfingstwunder.

Das Heiligen-Geist-Hospital ist noch heute eine Stiftung. Sie wird als

Stiftung des öffentlichen Rechts von der Hansestadt Lübeck verwaltet.

Die laufende Unterhaltung der Gesamtanlage ist wie schon in der

Vergangenheit gesichert durch Einkünfte verschiedenster Art.

Pachteinnahmen aus den Ländereien vor den Toren Lübecks (Stiftsgüter

Behlendorf, Albsfelde und Krumbeck) und Erbbauzinsen aus zahlreichen

stiftungseigenen Grundstücken zählen ebenso dazu wie Einnahmen aus der

Vermietung von Wohnungen und gewerblich genutzten Gebäudeflächen.

Während der Reformationszeit wurde das Hospital in ein „weltliches“

Altenheim umgewandelt, das bis heute erhalten blieb. Ursprünglich

standen die Betten der Hospitalbewohner in der Halle. Im 18.

Jahrhundert dienten der erste und zweite Stock als Hospital. 1820

wurden vier Quadratmeter große, hölzerne Kammern gebaut, getrennt nach

Geschlechtern. Die Abteilungen sind nach oben offen. Es gibt zwei

Längsgänge zwischen den Reihen der aneinander gebauten Kammern. Es gab

zusätzlich eine kleine Bücherei und Apotheke. An den Türen der Kammern

kann man noch heute Namen und Nummern der damaligen Bewohner sehen. Bis

1970 waren die Kammern bewohnt.

Landesamt für soziale Dienste Schleswig-Holstein Dienstsitz Lübeck

ZÖLLNERHAUS

Erbaut 1571. Terrakottafriese mit lübischen und mecklenburgischen

Wappen aus der Werkstatt des Statius van Düren. 1912-1928 Wohnhaus der

Schriftstellerin Ida Boy-Ed.

Burgtor in Lübeck - Zur

Blütezeit Lübecks als Hauptstadt der Hanse erbauter Turm mit Kuppel und

Blick auf die Altstadt. Das im spätgotischen Stil erbaute Burgtor in

Lübeck ist das nördliche von ehemals vier Stadttoren der Lübecker

Stadtbefestigung und neben dem Holstentor das einzige, das noch heute

erhalten ist. Es hat seinen Namen nach der alten, hoch über der Trave

gelegenen Lübecker Burg, die 1227 zum Burgkloster umgebaut wurde. Durch

das Tor führt die Große Burgstraße zum Stadtzentrum.

Anfang des 13. Jahrhunderts werden ausgedehnte Befestigungsanlagen um

die Stadt Lübeck errichtet. Anstelle der um 1227 zum Kloster umgebauten

Burg schützen fortan eine Stadtmauer und vier Tore das gesamte

Stadtge-biet. Das Burgtor sichert den Zugang zur Halbinsel im Norden.

1444 wird das Tor in der Form umgebaut, in der es noch heute erhalten

ist.

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee, An der Untertrave / Kanalstraße

Gaffelschooner „Samsara"

Samsara ist ein Maine-Schooner aus der Traditionswerft Bültjer,

Ostfriesland. Gebaut Eiche auf Eiche wurde das Schiff 1989 komplett mit

neuen Spanten und Planken ausgestattet. Der Schiffsdiesel aus dem Jahr

1956 hat 4 Zylnder und leistet 138 PS bei 600 U/min. Die beiden

Gaffelsegel und die 3 Vorsegel lassen zügige Reisen zu. Die Samsara

dient dem traditionellen Segeln und damit den Freunden des

Gaffelsegels.

Typ: Maine Schooner

Verdrängung: 52 t

Länge ü.A: 22,25 m

Segelfläche: 230m²

Breite ü.A: 4,60 m

Wert: Bültjer, Ditzum

Tiefgang: 2,50 m

Rufzeichen: DDRY

Takelung: 2-Mast Gaffelschooner mit Topsegel

Holstentor Feldseite / Westseite

Holstentor Stadtseite / Ostseite

Marktplatz Lübeck mit Historisches Rathaus von Lübeck und Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Marien zu Lübeck

Herr Ribbeck von Ribbeck auf Ribbeck aus original NIEDEREGGER Marzipan.

Eine Konditorin aus dem Hause NIEDEREGGER verwirklichte diese „süße

Szene" in 61,5 Stunden Handarbeit.

Burgtor in Lübeck

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee, An der Untertrave / Kanalstraße

Museumshafen Lübeck - Hafen mit mehr als 20 historischen Schiffen,

darunter eine Karavelle des 15. Jh. und ein Schlepper von 1910.

Marktplatz Lübeck mit Historisches Rathaus von Lübeck und Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Marien zu Lübeck

Bevor man das Zunfthaus der Schiffergesellschaft durch die Rokokotür

betritt, kann man auf den beiden bemalten Außenstelen lesen: „Allen zu

gefallen, ist unmöglich!“ Das Haus der Schiffergesellschaft gegenüber

der Jakobikirche in Lübeck wurde 1535 als Zunfthaus gekauft und bis

1538 umgebaut und ist bis heute so erhalten. Das Gebäude der Schiffergesellschaft zu Lübeck in der Breiten Straße 2 wurde im Frührenaissancestil gebaut.

Schiffergesellschaft am Koberg mit Blick in die Engelsgrube

Die Schiffergesellschaft zu Lübeck bezeichnet einen seit der Frühen

Neuzeit existierenden Kapitäns- (Schiffer-) verband und ein Sozialwerk

sowie gleichzeitig ein historisches Gebäude, das heute eine Gaststätte

beherbergt. Die Schiffergesellschaft zu Lübeck wurde am 26. Dezember

1401 als St.-Nikolaus-Bruderschaft gegründet. Sinn und Zweck dieser

Vereinigung ist folgenden Worten aus der Gründungsurkunde zu entnehmen:

„Zu Hilfe und Trost der Lebenden und Toten und aller, die ihren

ehrlichen Unterhalt in der Schifffahrt suchen.“ Da sich im Zuge der

Reformation fast alle religiösen Bruderschaften auflösten, vereinigte

sich die St-Nikolaus-Bruderschaft mit der St.-Annen-Bruderschaft. Man

nannte sich die Schippern Selschup und erwarb 1535 für 940 Lübische

Mark ein im 13. Jahrhundert erbautes Haus an der Ecke Breite

Straße/Engelsgrube gegenüber von der Lübecker Jakobikirche.

Vor dem Eingang hat man einen Blick auf den vorgebauten sogenannten

Gotteskeller, eine goldene Wetterfahne mit einem Segelschiff als Motiv

auf dem Giebel und ein Gemälde mit dem Adler von Lübeck.

Europäisches Hansemuseum - Interaktives Museum zur Geschichte der Hanse mit Aufführungen und Ausstellungen.

Seit dem 12. Jahrhundert spannen Kaufleute aus dem niederdeutschen

Sprachgebiet über politische Grenzen hinweg ein weitreichendes

Handelsnetz. Im Ostseeraum dominieren sie im Mittelalter die Märkte, im

Westen erstreckt sich ihr Handelsgebiet bis England und an die

französische Atlantikküste, im Süden sind sie in den Küstenstädten

Spaniens, Portugals und Italiens präsent. An ihren wichtigsten

Handelsplätzen im Ausland gründen die Kaufleute Niederlassungen, die

seit dem 16. Jahrhundert als Kontore bezeichnet werden. Die vier

größten Kontore entstehen in Nowgorod, Brügge, London und Bergen.

Zeitweise zählen Kaufleute aus rund 200 Städten zu dem Verbund, der

sich selbst erstmals im 14. Jahrhundert als Hanse bezeichnet. Der

Begriff Hanse leitet sich von dem althochdeutschen Wort für Schar ab

und wird bereits seit dem 12. Jahrhundert für Gemeinschaften von

Fernhändlern verwendet. Neben dem gegenseitigen Vertrauen und einer

gleichen Rechtskultur verbindet die niederdeutschen Kaufleute vor allem

ihre gemeinsame Sprache. Führende Schriftsprache des Fernhandels ist in

den Regionen an der südlichen Nord- und Ostseeküste bis Ende des 16.

Jahrhunderts Mittelniederdeutsch.

Zur Reise nach Nowgorod starten die niederdeutschen Kaufleute in Visby

auf Gotland. Sie schließen sich Gotländern an, die schon länger in

Russ-land handeln und die Seewege über die Ostsee gut kennen.

Zweimal im Jahr kommen die niederdeutschen Kaufleute in das russische

Handelszentrum. Die sogenannten Winterfahrer erreichen die Mündung der

Newa im Herbst, noch bevor die Flüsse und Seen vereisen, und bleiben

etwa sechs Monate. Wenn sie die Stadt im Frühjahr wieder verlassen,

sind die Sommerfahrer bereits auf dem Weg. Sie bleiben dann wiederum

bis zum Herbst in Nowgorod.

Die Kogge ist nach ihrem Fundort in der Nähe von Kollerup an der

Nordwestküste Jütlands in Dänemark benannt. Sie ist zu Beginn des 13.

Jahrhunderts auf eine Sandbank gelaufen und wurde 1978 entdeckt. Eine

wissenschaftliche Analyse des Schiffbaumaterials hat ergeben, dass das

Holz vermutlich um 1150 bei Schleswig geschlagen wurde. Das Wrack ist

das früheste Exemplar einer Kogge mit Heck- oder Stevenruder - eine

technische Neuerung, mit der sich das Schiff deutlich besser

manövrieren lässt als mit dem bis dahin verwendeten Seitenruder.

Gibt es den Schiffstyp Kogge überhaupt?

Diese Frage diskutieren Seefahrthistoriker und Schiffsarchäologen

aktuell. Ergebnisse aus der jüngeren Forschung zeigen, dass die Kogge

europaweit genutzt wurde. Der Begriff Hansekogge wurde erst zu Beginn

des 20. Jahrhunderts von deutschnational geprägten Forschern

eingeführt. Sprach- und Namensforscher haben Spuren des Begriffs Kogge

bis in das Jahr 862 zurückverfolgt. Allerdings bezeichnete Kogge damals

vermutlich keinen bestimmten Schiffstyp, sondern ganz allgemein ein

Schiff mit großer Tragfähigkeit. Die Bestimmung von Schiffstypen ist

für die Zeit des Mittelalters generell schwierig, denn jede

Schiffbautradition war Veränderungen unterworfen. Häufig wurden neue

Techniken und Konstruktionen übernommen, ohne dass sie die älteren

Bauweisen vollständig verdrängten oder ablösten.

Modell der Kollerup-Kogge im Maßstab 1:20

Im 12. Jahrhundert schließen niederdeutsche und gotländische

Fernhändler sich zu Fahrtgemeinschaften zusammen. Gemeinsam segeln sie

über die Ostsee in den Nordwesten Russlands. Gotland ist zu dieser Zeit

die Drehscheibe des regen Ostseehandels. Auf der strategisch günstig

gelegenen Insel treffen sich u. a. russische, schwedische, dänische und

zunehmend deutsche Kaufleute. Die Herkunft der Münzen im gotländischen

Schatzfund zeigt, dass sich Händler aus allen Teilen Europas für die

Waren interessieren, die auf der Insel umgeschlagen werden. Die

Gotländer dominieren zudem den lukrativen Handel mit Pelzen und Wachs

aus Russland. Die niederdeutschen Kaufleute nutzen die bereits

bestehenden Handelsverbindungen der Gotländer und schließen sich ihnen

an. Zwar gibt es bereits seit Langem Gemeinschaften von Kaufleuten, die

aus der gleichen Stadt oder dem gleichen Herrschaftsgebiet kommen. Ein

Zusammenschluss, bei dem die Herkunft der Bündnispartner eine

untergeordnete Rolle spielt, ist hingegen sehr ungewöhnlich. Er gilt

heute als wegweisend für die Entwicklung der späteren Hanse. Im

Herrschaftsgebiet von Nowgorod angekommen bilden die

Fahrtgemeinschaften für die Weiterreise einen neuen Verband. Sie wählen

einen gemeinsamen Ältermann, der die Gruppe anführt und ihre Interessen

bei Konflikten und Verhandlungen mit den örtlichen Herrschern vertritt.

Mit dem St. Peterhof in Nowgorod gründen niederdeutsche Kaufleute aus

verschiedenen Städten ihre erste gemeinsame Niederlassung. Weitere

große Handelsstützpunkte entstehen in London, Brügge und Bergen.

Gemeinsam ist diesen Städten, dass sie über ein weites Hinterland

verfügen, aus dem viele Handelsgüter in die Stadt gelangen. Sie bieten

den Fernhändlern ein gutes Einkaufs- und Absatzgebiet für ihre Waren.

Auch sind die örtlichen Herrscher hier bereit, den Kaufleuten

weitreichende Handelsprivilegien einzuräumen. Seit dem 16. Jahrhundert

werden die Niederlassungen als Kontore bezeichnet, kleinere Stützpunkte

entstehen beispielsweise in Lynn und Boston in England, in Bourgneuf

und La Rochelle in Frankreich oder in Pleskau und Kaunas in Russland

und Litauen.

In den Kontoren wachen gewählte Älterleute darüber, dass die

Privilegien weder von den Kaufleuten selbst noch von ihren

Handelspartnern verletzt werden. Zudem steht die Kontorsgemeinschaft

einzelnen Fernhändlern in Notlagen bei und gewährleistet die geistliche

Versorgung ihrer Mitglieder. Die vier großen Kontore verfügen alle über

einen gewählten Vorsteher, ein eigenes Siegel, eine eigene Satzung,

eine eigene Gerichtsbarkeit für interne Streitfälle und eine gemeinsame

Kasse. Die Rechtslage innerhalb der Gaststädte ist allerdings

unterschiedlich. Das Areal des St. Peterhofs ist aus der

Gerichtsbarkeit der Stadt Nowgorod herausgelöst.

Niederdeutsche und gotländische Kaufleute schließen gemeinsam Verträge

mit den örtlichen Herrschern. So sichern sie ihre Geschäfte rechtlich

ab, verschaffen sich wirtschaftliche Vorteile und erhalten Schutz auf

den Verkehrswegen. Ein erster Handelsvertrag mit dem Fürsten von

Nowgorod ist aus dem Jahr 1191/1192 überliefert. Ihm folgen zahlreiche

weitere Urkunden, in denen den organisierten Kaufleuten immer wieder

Sonderrechte verbrieft werden. Sie erhalten rechtliche Sicherheit,

beispielsweise vor willkürlichen Verhaftungen oder überteuerten

Gebühren. Dadurch können sie die Risiken für ihre Geschäfte, die sie

auf fremdem Territorium tätigen, deutlich verringern und sich

wirtschaftliche Vorteile gegenüber anderen Kaufleuten verschaffen. Nur

dort, wo die örtlichen Herrscher bereit sind, den fremden Händlern

Sonderrechte einzuräumen, beginnen sie eigene Niederlassungen zu

errichten. In Nowgorod beziehen die niederdeutschen Kaufleute

vermutlich 1193 ihren eigenen Hof. Zuvor sind sie auf dem Hof der

Gotländer zu Gast. Im Laufe des 13. Jahrhunderts geraten die

niederdeutschen Händler zunehmend mit den gotländischen Kaufleuten in

Konkurrenz um die Vorherrschaft in Nowgorod. Vermutlich Anfang des 14.

Jahrhunderts verdrängen sie ihre einstigen Verbündeten aus der Stadt

und übernehmen auch ihren Hof.

Auf dem Markt in Nowgorod gelten die örtlichen Maß- und

Gewichtseinheiten. Niederdeutsche Händler müssen ihre Waren daher stets

umrechnen und kämpfen für die Einführung eigener Gewichte. In Nowgorod

treten die Kaufleute vor allem als Großhändler auf. Die Handelswaren

werden zu dieser Zeit nicht mit Münzen bezahlt, sondern gegen andere

Güter getauscht. Die unterschiedlichen Maß-, Gewichts- und

Werteinheiten machen den Tausch zu einer komplizierten Rechenaufgabe.

Mit dem Handelsvertrag von 1191/1192 werden deutsche Gewichte

eingeführt. Die Niederdeutschen können den Handel jetzt besser

kontrollieren. Die eigenen Einheiten nutzen sie vermutlich auch, um

zusätzlichen Gewinn zu erwirtschaften. Die Kaufleute müssen sich selbst

Grundkenntnisse des Russischen aneignen. Dolmetscher sind rar und

kommen vor allem bei politisch-diplomatischen Verhandlungen zum

Einsatz. Übersetzen sie dabei fehlerhaft, müssen sie mit hohen Strafen

rechnen. Bei ihren Handelsgeschäften verständigen sich die Kaufleute

bald auch mithilfe von Sprachbüchern. Um unabhängiger agieren zu

können, lassen die Fernhändler ihre Kinder in den ausländischen

Niederlassungen oder an den Höfen der Bojaren, des Nowgoroder

Stadtadels, ausbilden. Als Sprachschüler verbringen sie vermutlich

einige Monate im Land. Andere Händler versuchen die Niederdeutschen vom

Erlernen der russischen Sprache auszuschließen. Durch ihren

Wissensvorsprung verschaffen sie sich Vorteile gegenüber der Konkurrenz.

Anfang des 13. Jahrhunderts hat sich in Lübeck durch den lukrativen

Fernhandel eine wohlhabende Oberschicht entwickelt. Zudem profitiert

die Stadt als Durchgangshafen für die Kreuzfahrer von der gewaltsamen

Missionierung im Ostseeraum. Teile einer Reiter- und Militärausrüstung,

die bei der archäologischen Grabung während der Bauarbeiten für das

Europäische Hansemuseum gefunden wurden, belegen die Anwesenheit von

Rittern. 1226 verbrieft Papst Honorius III. in einer Urkunde den

besonderen Status der Stadt Lübeck als Ausgangshafen für die Kreuzzüge

in den Ostseeraum. Weitere Objekte, die bei früheren Grabungen in

Lübeck gefunden wurden, erzählen vom Leben in der Stadt. Anfang des 13.

Jahrhunderts wird das einst sumpfige Gelände an der Großen Petersgrube

trocken gelegt und abwechselnd mit Erdschichten und Abfällen

aufgefüllt. Die in den Füllschichten entdeckten Fundstücke stammen

ursprünglich also aus unterschiedlichen Stadtbereichen. Ein

Adlermedaillon zeugt von der adelsähnlichen Kultur der Kaufleute. Das

Fragment einer Gürtelschnalle sowie ein Bernsteinrohling weisen

ebenfalls darauf hin, dass die Oberschicht in Lübeck zu dieser Zeit

einen gehobenen Lebensstil pflegt.

Städte werden im Heiligen Römischen Reich meist von Landesherren

gegründet. Sie sorgen für eine Infrastruktur, bieten Schutz und werben

mit Sonderrechten um neue Bewohner. Im Gegenzug entrichten die Bürger

Steuern und sind ihrem Stadtherrn rechtlich unterstellt. Lübeck

untersteht Anfang des 13. Jahrhunderts dem dänischen König Waldemar II.

Unter seiner Herrschaft bauen die Kaufleute ihr Handelsgebiet im

Ostseeraum aus. Als der Dänenkönig in Gefangenschaft gerät, nutzen die

Lübecker das entstandene Machtvakuum, um sich von ihrem Stadtherrn zu

befreien. 1226 wird Lübeck durch Kaiser Friedrich II. zur Reichsstadt

(civitas imperii) erhoben. Damit hat die Stadt ihre Steuern nun direkt

an den Kaiser abzuführen. Reichsstädte sind dem Reich unmittelbar

zugehörig und niemand anderem untertan. Sie genießen eine Reihe von

Freiheiten und Privilegien: Die Städte sind im Inneren weitgehend

autonom und besitzen eine eigene Gerichtsbarkeit. Meist dürfen sie

nicht nur über geringfügige Delikte, sondern auch über schwere Vergehen

befinden, die mit Verstümmelungen oder dem Tod bestraft werden. Verfügt

eine Stadt über diese sogenannte Hoch-oder Blutgerichtsbarkeit, ist sie

politisch selbstständig. Das schützt sie insbesondere vor der

Einflussnahme benachbarter Fürsten auf ihre Stadtpolitik und ihre

Handelsinteressen.

Im 13. Jahrhundert steigen die Fernhändler in die politische

Führungsriege ihrer Heimatstädte auf. Als Ratsmitglieder können sie die

politischen, wirtschaftlichen und militärischen Ressourcen der Stadt

für die Interessen ihrer Gruppe einsetzen. Vor allem in Seestädten wie

Lübeck bilden Kaufleute die Mehrheit im Rat. In Lübeck ist ein Rat

erstmals aus dem Jahr 1201 überliefert. Ihm gehören zumeist 24

Ratsherren (consules) an. Als Kollegium gleichberechtigter Mitglieder

repräsentiert der Rat die Stadt als weitgehend autonome

Rechtspersönlichkeit. Er setzt sich in der Regel aus den wirtschaftlich

und politisch einflussreichsten Bürgern der Stadt zusammen. Das sind

vor allem die Fernhändler. Sie bilden zu dieser Zeit jedoch keine

einheitliche soziale Gruppe: Nicht nur Kaufleute, auch Angehörige des

Niederadels zählen dazu. So wundert es nicht, dass die bürgerliche

Führungsgruppe der Stadt den gleichen Lebensstil pflegt, wie ihre

adligen Verwandten auf dem Land.

In der entstehenden Marktökonomie gelangen auch Handwerker zu

Wohlstand, sie bleiben jedoch in den meisten Städten politisch

machtlos. In einigen Städten gelingt es den Handwerkern sich seit der

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ein politisches Mitspracherecht zu

erkämpfen. In Lübeck fälschen die Ratsherren eine Ratswahlordnung,

sodass Handwerker und andere soziale Gruppen über Jahrhunderte von der

Wahl in den Rat ausgeschlossen bleiben.

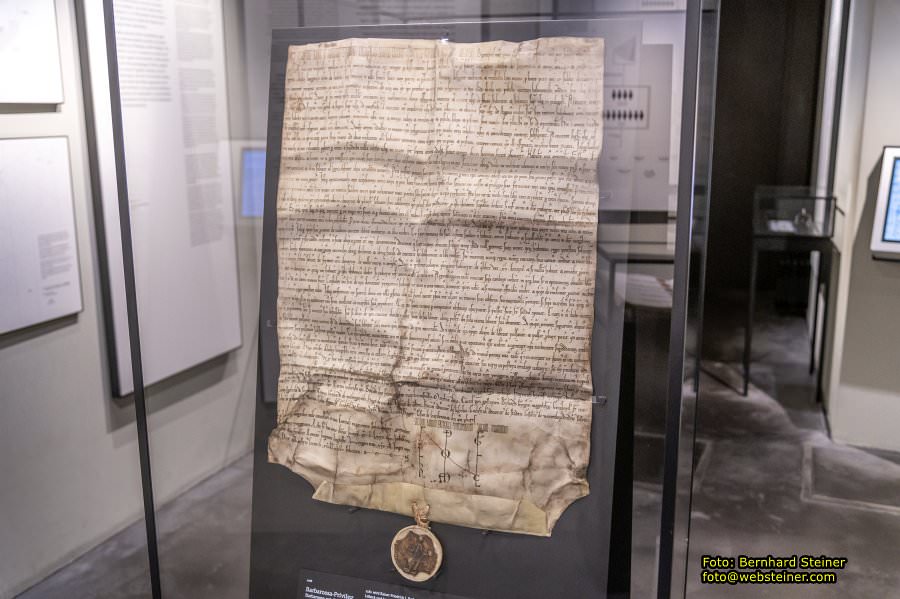

1181 wird Kaiser Friedrich I. Barbarossa Stadtherr von Lübeck und

bestätigt den Lübeckern mündlich die ihnen von Heinrich dem Löwen

erteilten Stadtprivilegien. In einer Urkunde aus dem Jahr 1188 werden

diese Rechte schriftlich fixiert:

„Da also Unsere Getreuen, Graf Adolf

von Schauenburg und Graf Bernhard von Ratzebury, Klage führen gegen

Unsere Bürger von Lübeck über die Grenzen und die Nutzung ihres

Gebiets, haben Wir die vor Uns stehenden Parteien aufmerk-sam angehört

und, nach Einblick in den Sachverhalt bei dem Streit, um das Gut des

Friedens unter ihnen zu bewahren, genannte Grafen dazu veranlaßt, daß

beide aus Ehrfurcht vor der Wahrheit und durch eine rechtsgültige

Übereinkunft auf das Recht, das sie suchten, in Unsere Hand

verzichteten und Wir es mit ihrer Zustimmung den Einwohnern dieser

Stadt verliehen zu Besitz ohne irgendwelche spätere Anfechtung."

Das Original der Urkunde ist nicht mehr erhalten. Wahrscheinlich wird

sie 1225 neu verfasst und anschließend vernichtet. Der alte Text wird

dabei zwar größtenteils wieder verwendet, aber auch durch neue Teile

ergänzt. So entsteht eine Fassung, die alle für die Selbstbehauptung

der Stadt notwendigen Rechte enthält: die neue Urkunde bescheinigt den

Lübeckern die Nutzungsrechte von Wegen, Wald und Wiesen, sie enthält

Artikel zur Förderung des Handels und regelt die Rechte und Freiheiten

der Lübecker Bürger und Einwohner.

Barbarossa-Privileg (1188), Faksimile, Original im Archiv der Hansestadt Lübeck

Krisen in Europa verschlechtern die Lage am Handelsplatz Brügge. Die

niederdeutschen Kaufleute setzen ihre wirtschaftlichen Interessen Mitte

des 14. Jahrhunderts mit einem umfassenden Handelsboykott durch. Als

einzige der Städte in Flandern, in denen Tuche produziert werden,

verfügt Brügge über eine direkte Verbindung zur Nordsee. So entwickelt

sich die ohnehin stark urbanisierte Region zur Drehscheibe des

internationalen Handels. Die Kaufleute kommen vor allem wegen der

Stoffe in die Stadt und bringen Waren aus allen Teilen der damals

bekannten Welt mit, die von hier aus wieder exportiert werden. Die

niederdeutschen Kaufleute führen neben Luxusgütern wie Pelzen und Wachs

auch wichtige Zulieferprodukte für die einheimische Tuchproduktion

sowie Getreide, Hering und Stockfisch ein. Zudem zählen sie zu den

Hauptexporteuren teurer Stoffe aus der Region. Als die Stadt Brügge von

ihnen höhere Abgaben fordert und ihre Handelsrechte einschränkt,

stellen die niederdeutschen Kaufleute von 1358 bis 1360 ihre gesamte

Ein- und Ausfuhr nach und aus Flandern ein. Die Tuchproduktion bricht

ein. Arbeitslosigkeit und Hunger sind die Folgen. Eine Missernte in der

Region sowie ein Ausbruch der Pest verschärfen die Auswirkungen der

ausbleibenden Getreideimporte.

Im Januar 1358 beschließen Ratsherren niederdeutscher Städte einen

gemeinsamen Handelsboykott der gesamten Grafschaft Flandern. Ihr Ziel

ist es, die Wirtschaft der stark urbanisierten Region zu schwächen und

durch ausbleibende Getreidelieferungen Unruhen in der Bevölkerung

auszulösen. Mit dem Embargo wollen sie bessere Handels-und

Aufenthaltskonditionen für die niederdeutschen Kaufleute in Brügge

erzwingen. Das Ausmaß der Handelssperre gefährdet allerdings auch die

wirtschaftliche Existenz einzelner Händler. Daher drohen die Ratsherren

in ihrem Aufruf zum Handelsboykott

allen Blockadebrechern mit dem Ausschluss aus der Gemeinschaft, die

sich nun erstmals selbst als Deutsche Hanse bezeichnet. Der Name Hanse

wird zum Kampfnamen. Er soll eine gemeinsame Identität stiften und zu

geschlossenem Auftreten verpflichten. Bereits im Juni 1358 reisen

Gesandte der Grafschaft und der Städte Flanderns nach Lübeck. Ihr

Versuch einzulenken bleibt jedoch ergebnislos. Im März 1360 weitet die

Hanse ihren Einfuhrstopp für Getreide sogar bis an den Rhein aus. Die

Situation zwingt die Flamen schließlich, den niederdeutschen Kaufleuten

ihre früheren Privilegien zu bestätigen und ihnen darüber hinaus mehr

Sonderrechte zuzugestehen als allen anderen Fernhändlern in Flandern.

Im Mittelalter sind Handelsunternehmen entweder hie-rarchisch oder

partnerschaftlich organisiert. Die Kaufleute der Hanse schließen sich

zu partnerschaftlichen Gesellschaften zusammen. Mit verschiedenen

Partnern knüpfen sie ein meist weitreichendes Netzwerk. An einer

Handelsgesellschaft sind in der Regel nur zwei Kaufleute beteiligt, die

rechtlich voneinander unabhängig bleiben. Nicht immer schließen

Handelspartner einen Vertrag ab. Besonders häufig sind

Familiengesellschaften überliefert. Durch gezielte Eheschließungen

verdichtet sich das Netzwerk. Hildebrand Veckinchusen tätigt zu Beginn

des 15. Jahrhunderts beispielsweise Handelsgeschäfte mit seinen

Brüdern, seinem Schwiegervater, seinen Neffen sowie mit Freunden in

London, Lübeck, Danzig, Riga, Reval und Dorpat. Über sein Netzwerk

erhält Veckinchusen wertvolle Informationen, beispielsweise über die

Warenpreise in Bordeaux. Im Vergleich zu den hierarchisch aufgebauten

Handelsunternehmen der oberdeutschen und italienischen Kaufleute kann

der gut vernetzte Hansekaufmann vor allem seine Such- und

Informationskosten senken. Gut informiert kann schnell und flexibel auf

veränderte Marktlagen reagiert werden. Ein Kaufmann in Reval kann so

beispielsweise ein Gebiet im Blick behalten, das von Nowgorod und

Mitteleuropa bis nach Brügge, England und Spanien reicht.

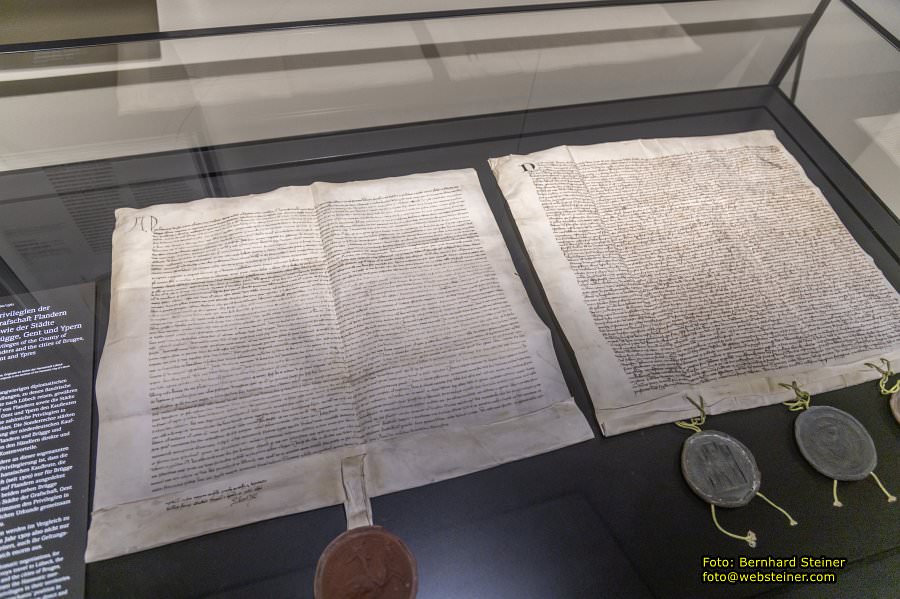

Privilegien der Grafschaft Flandern sowie der Städte Brügge, Gent und Ypern (1360/1361)

Faksimiles, Originale im Archiv der Hansestadt Lübeck

Nach langwierigen diplomatischen Verhandlungen, zu denen flandrische

Gesandte nach Lübeck reisen, gewähren der Graf von Flandern sowie die

Städte Brügge, Gent und Ypern den Kaufleuten der Hanse zahlreiche

Privilegien in ihrem Gebiet. Die Sonderrechte stärken die Stellung der

niederdeutschen Kaufleute in Flandern und Brügge und verschaffen den

Händlern direkte und indirekte Kostenvorteile. Das besondere an dieser

sogenannten doppelten Privilegierung ist, dass die Rechte der

hansischen Kaufleute, die ursprünglich (seit 1309) nur für Brügge

galten, nun auf Flandern ausgedehnt werden. Die beiden neben Brügge

mächtigsten Städte der Grafschaft, Gent und Ypern, stimmen den

Privilegien in einer zusätzlichen Urkunde gemeinsam mit Brügge zu. Die

Privilegien werden im Vergleich zu denen aus dem Jahr 1309 also nicht

nur inhaltlich erweitert, auch ihr Geltungsbereich dehnt sich enorm aus.

Die Pest sehen viele Menschen im Mittelalter als eine Strafe Gottes an,

die medizinischen Hintergründe sind unbekannt. Durch Spenden und

Stiftungen an geistliche oder wohltätige Einrichtungen versuchen sie

den Zorn Gottes zu besänftigen. In den Jahren, in denen die Seuche in

Europa wütet, steigt die Anzahl der Testamente erheblich. In Lübeck

wächst der Besitz der Kirche durch Spenden und Hinterlassenschaften

immens. Einige werfen „geldt, sulver unnd goldt aver de muren up den kerckhoff"

(Geld, Silber und Gold über die Mauern in den Kirchhof), wie es in der

Chronik des Reimer Kock heißt. Auch das Beichthaus des Burgklosters

entsteht zu dieser Zeit mit Hilfe der Stiftungsgelder. Viele versuchen

sich durch Pilgerfahrten und Bußübungen ihrer Sünden zu entledigen. Wer

die Pest überlebt, gelangt durch Erbschaften nicht selten zu größerem

Wohlstand als zuvor. Die Gesellschaft verändert sich, zahlreiche

Immobilien und Ländereien wechseln ihre Besitzer. Im späten 14.

Jahrhundert beginnt der soziale Aufstieg der Handwerker. Relativ

gesehen ist die Oberschicht stärker von der Seuche betroffen als andere

soziale Gruppen, auch wenn in absoluten Zahlen wesentlich mehr Menschen

aus der Unterschicht sterben. Schätzungsweise jeder Dritte erliegt in

Europa den Folgen der Krankheit.

Der Stalhof ist ein rund 4.000 m² großes Gelände am Ufer der Themse.

Bereits 1176 erhalten Kaufleute aus Köln vom englischen König Heinrich

II. hier ein Stück Land und das Recht, eine Niederlassung zu gründen -

ein Areal mitten in London, in dem die Kaufleute nach eigenen Gesetzen

leben. Die Große Halle ist das älteste und imposanteste Gebäude auf dem

Areal und dient mehrere Jahrhunderte als Stützpunkt der Hansekaufleute

in der Stadt. Erst 1475 geht auch der Rest des Geländes in ihren Besitz

über. Meist leben hier rund 30 Kaufleute, in Spitzenzeiten bis zu 90.

Jedes Jahr am Neujahrsabend wählen alle anwesenden Kaufleute den

Kontorvorstand. Er besteht aus einem Ältermann, zwei Beisitzern und

einem Rat aus neun Kaufleuten. Dem Vorstand zur Seite steht mindestens

ein Sekretär. Er verlässt London nur, wenn das Kontor ihn zu einem

Treffen der Hansestädte entsendet. Dort, auf den Hansetagen, vertritt

er die Interessen der Kaufleute des Stalhofs.

Die englischen Tuchhändler sind für die Hansekaufleute Handelspartner

und Konkurrenten zugleich. Durch ihre Privilegien haben die

Hansekaufleute in London Wettbewerbsvorteile. Diese werden den

englischen Kaufleuten in den Hansestädten allerdings verwehrt. Das

führt seit dem 15. Jahrhundert immer wieder zu Konflikten. Vor allem

die englische Kaufleutegilde der Merchant Adventurers fordert zunehmend

gleiche Rechte auch in London. Denn hier zahlen Hansekaufleute

beispielsweise seit 1327 auf die Ausfuhr von Tuchen sogar einen

geringeren Zollsatz als Einheimische: 12 Pence pro Laken. Will ein

Engländer hingegen Tuche exportieren, muss er beim Zöllner noch zwei

Pence dazulegen. Nach zahlreichen Konfrontationen bestätigt König

Eduard VI. der Hanse 1547 noch einmal alle Privilegien in einem

prachtvoll verzierten Dokument. Doch der Streit um die Handelsrechte

der Hansekaufleute und Engländer geht weiter. 1598 lässt Elisabeth I.

den Stalhof letztlich schließen. Das Gelände bleibt jedoch im Besitz

der Hanse und auch der Handel geht weiter - aber ohne Privilegien.

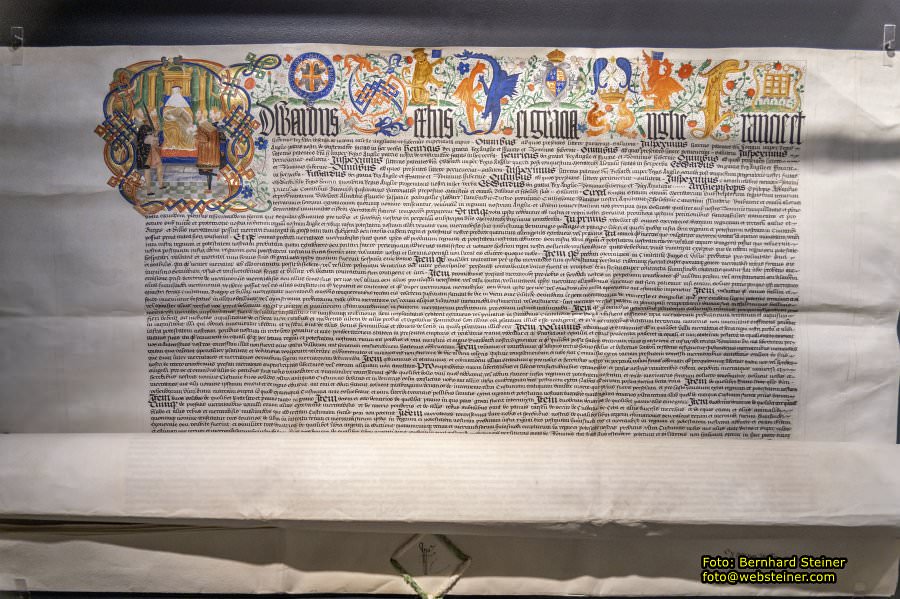

In diesem Privileg sind alle Sonderrechte aufgelistet, die

Hansekaufleute seit der carta mercatoria im Jahr 1303 in England

erhalten haben. König Eduard VI. erklärt darin, er wolle den Kaufleuten

„Ungestörtheit und völlige Sicherheit verschaffen" und sie in seinem

Königreich unter seinen „Schutz und Schirm" stellen. Mit ihren Waren

sollen sie „frei und ledig sein von Mauergeld, Brückenzoll und Wegzoll"

und dürfen Handel treiben, „wie man es zuvor zu tun pflegte". Das

gesamte Dokument umfasst acht große Pergamentblätter. Die prachtvolle

Ausführung mit aufwändigen Verzierungen ist Teil der politischen

Strategie des Königs und der Hanse. Die Hansekaufleute wollen damit

ihre Bedeutung für das englische Wirtschaftsleben unterstreichen.

Bereits fünf Jahre später aber widerruft der König diese Privilegien.

Privileg König Eduard VI. von England (*1537, † 1553), 1547

Faksimile, Sammlung Europäisches Hansemuseum, Original im Archiv der Hansestadt Lübeck

Auf dem Hansetag besprechen die Vertreter der Städte aktuelle Themen,

die den hansischen Handel betreffen. Verlauf und Ergebnis der Sitzungen

werden protokolliert. 1518 stehen insgesamt 41 Themen auf der

Tagesordnung. Die Sitzungen finden vom 19. Juni bis zum 14. Juli in

Lübeck statt. 21 Städte senden ihre Vertreter, die Ratsendeboten, zu

der Versammlung. Sie beraten über allgemeine Handelsangelegenheiten,

Probleme in den Auslandskontoren oder Konflikte zwischen einzelnen

Hansestädten. Die Tagesordnung muss bereits im Vorfeld im Rat einer

jeden Stadt besprochen werden. Erst danach sind die Ratsendeboten

befugt, im Rahmen der ihnen erteilten Richtlinien auf dem Hansetag

mitzuentscheiden. 1518 wird unter anderem diskutiert, wie mit dem

Machtzuwachs der Landesfürsten umzugehen ist. Die Autonomie vor allem

der kleineren Hansestädte ist davon zunehmend bedroht. Die

Ratsendeboten beschließen, dass Städte, die sehr eng an ihren

jeweiligen Landesfürsten gebunden sind, nicht mehr zu den Hansetagen

eingeladen werden. Ihre Beschlüsse müssen die Gesandten nach dem

Prinzip der Einigkeit fassen. Es gibt keine Mehrheitsentscheidung.

Wirtschaftlich sind die Teilnehmer zugleich oft erbitterte

Konkurrenten. In der Sitzordnung wird die Rangfolge der Städte

untereinander festgelegt, worüber es oft Streit gibt.

Auf dem Weg zurück in Richtung des Geschosses der Empfangshalle wird

eine Versammlung von Dominikaner-Mönchen gezeigt. Der zweite Teil der

Ausstellung zur europäischen Hanse befindet sich in den Räumen des

alten Burgklosters. Hier erhält man einen Einblick in das Bergener

Kontor und dessen wichtigstes Exportgut Stockfisch. Außerdem ist das

zwischen 1893 und 1896 entstandene Schöffengericht zu besichtigen.

Ein Tag im Dominikanerkloster

Ein Gebet bei Sonnenaufgang, die Matutin oder Vigil, läutet den Tag der

Mönche im Burgkloster ein. Die Brüder versammeln sich im Chor, dem

Bereich um den Hauptaltar. Dort verneigen sie sich vor dem Altar und

nehmen dann ihre Plätze auf beiden Seiten des Chorraums ein. Wie in

allen Mönchsorden ist ihr Tagesablauf durch Stundengebete, die Horen,

strukturiert. Im Zentrum ihres Klosterlebens stehen zudem das Studium

und die Predigt zu den Menschen. Zu den Mahlzeiten versammeln sich die

Mönche im Refektorium. Fleisch landet dabei nicht auf dem Teller, denn

die Speisevorschriften fordern von den Dominikanern Verzicht. Das gilt

allerdings nur innerhalb der Klostermauern. Unterwegs ist es den

Brüdern durchaus erlaubt „gekochte Speisen mit Fleisch zu essen, damit

sie niemandem zur Last fallen". Bei Tisch herrscht striktes Redeverbot

und auch sonst fallen im Kloster nur wenige Worte. Schweigen gilt den

Dominikanern als wichtige Übung und soll der Kontemplation, also der

inneren Einkehr, dienen. Nach dem gemeinsamen Abendessen und einem