web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Magdeburg

die Ottostadt, Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, September 2024

Magdeburg ist die Hauptstadt des Landes

Sachsen-Anhalt. Die Stadt liegt an der Elbe und mit über 240.000

Einwohnern die größte Stadt Sachsen-Anhalts. Sie war im Spätmittelalter

eine der größten deutschen Städte und ein Zentrum der Reformation. Im

Mai 1631 wurde sie im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges nahezu

vollständig zerstört. Zu den historisch bedeutendsten Persönlichkeiten

der Stadt gehören der erste Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Otto

I., sowie ihr Bürgermeister Otto von Guericke. Sie dienen der

Stadt-Kampagne „Ottostadt Magdeburg“ als Namenspatrone. Im

Dreißigjährigen Krieg wurde Magdeburg durch kaiserlich-katholische

Truppen 1631 erobert und verwüstet („Magdeburger Hochzeit“).

* * *

Das Projekt „Erdachse“

im Maßstab 1:1.000.000 war das Siegerprojekt eines Wettbewerbs der

Philipp Holzmann AG für ein Kunstwerk am Eingang des neuen City Carré

in Magdeburg. Fast

zwei Drittel der 12 m langen und 10 t schweren, vorgespannten Achse aus

Nero-Assoluto-Granit ragen aus einem verglasten unterirdischen Schacht. Zusammen

mit der massiven Granitscheibe auf Äquatorhöhe bildet die Skulptur den

Abstand zwischen den Polen im Maßstab 1:1.000.000.

Die vorgespannte Granitskulptur ist nicht nur parallel zur Erdachse

positioniert, sondern rotiert auch mit derselben Geschwindigkeit,

sodass die genaue Uhrzeit von der rotierenden Scheibe abgelesen werden

kann. Der Uhrzeiger besteht aus einem Edelstahlband im Bodenbelag, das von Nord nach Süd über den gesamten Platz verläuft. Die Granitscheibe auf Äquatorhöhe ist aus einem Stück gefertigt, 30 cm dick und hat einen Durchmesser von 250 cm.

Axis of the Earth, Bahnhofsvorplatz Magdeburg, 1999

Otto von Guericke (1602-1686)

war ein deutscher Politiker, Jurist, Physiker und Erfinder. Bekannt ist

er vor allem für seine Experimente zum Luftdruck mit den Magdeburger

Halbkugeln. Er gilt als Begründer der Vakuumtechnik.

Guericke legte zwei Halbkugelschalen aus Kupfer mit etwa 42 cm

Durchmesser so aneinander, dass sie eine Kugel bildeten. Zwischen den

Kugelschalen diente ein mit Wachs und Terpentin getränkter

Lederstreifen als Dichtung. Anschließend entzog er dem so entstandenen

Hohlraum mit der von ihm erfundenen Kolbenpumpe über ein Ventil die

Luft. Der Luftdruck, der nun nur von außen auf die Kugel wirkte,

drückte diese so stark zusammen, dass sich diese selbst mit 30 (in

Regensburg, zwei Gespanne mit je 15) bzw. 16 (in Magdeburg, zwei

Gespanne mit je acht) Pferden nicht mehr auseinanderziehen ließ. Die

Halbkugeln konnten erst wieder getrennt werden, nachdem durch das

Ventil wieder Umgebungsluft zurück in die Kugel gelassen worden war.

Denkmal am Ratswaageplatz in Magdeburg

Rathaus der Landeshauptstadt Magdeburg

Das Alte Rathaus von Magdeburg befindet sich am Alten Markt im Zentrum

der Stadt. Neben der Gesamtfassade des Alten Rathauses sind einige

Details sehenswert. So zeigt die Bronzetür des Bildhauers Heinrich Apel

Szenen aus der Geschichte Magdeburgs. Im linken Bereich der Fassade

steht der 2005 errichtete Magdeburger Roland. Direkt vor dem Rathaus

steht das vergoldete Standbild des Magdeburger Reiters. Nahe der

Südwestecke des Alten Rathauses steht seit 2012 eine Säule mit einem

Hirsch darauf.

Rathaus - Erbaut 1691-98 im Stil der niederländischen Renaissance von

Ingenieurhauptmann Schmutze. Gotischer Vorgängerbau im 30-jährigen

Krieg zerstört, Gewölbe der Kürschner-Innung aus dem 12./13.

Jahrhundert als „Ratskeller" erhalten.

Die Bronzetür des Bildhauers Heinrich Apel zeigt Szenen aus der Geschichte Magdeburgs.

Der Magdeburger Roland ist eine

Rolandsfigur vor dem Rathaus auf dem Alten Markt in Magdeburg. Die

Tradition der Rolandsfiguren stammt aus dem Mittelalter. Die Figuren

symbolisierten die städtischen Freiheiten und die Unabhängigkeit der

jeweiligen Stadt. Der jetzige Magdeburger Roland entstand im Jahr 2005.

Die 4,80 Meter große Figur wurde aus Cottaer Sandstein geschaffen. Auf

der Rückseite des Rolands befindet sich eine kleine Figur Till

Eulenspiegels, unter welcher sich die Inschrift Roland ano 778

gestorben befindet. Eulenspiegel, der auch in Magdeburg gewirkt haben

soll, konterkariert so das ernste militärische Auftreten des Rolands.

Die erste urkundliche Erwähnung eines Magdeburger Rolands geht auf das

Jahr 1419 zurück.

MAGDEBURGER ROLAND NACH JOHANNES POMARIUS VON 1589 wiedererrichtet im

Jahre 2005 durch den Freundeskreis historischer Roland zur Zeit

des Oberbürgermeisters Dr. Lutz Trümper

Der Magdeburger Reiter ist ein

Reiterstandbild, das um 1240 in der jüngeren Magdeburger Werkstatt

angefertigt wurde. Es handelt sich um ein frühes lebensgroßes

rundplastisches Reiterstandbild der mittelalterlichen Skulptur und

gehört zu den erstrangigen Werken der europäischen Kunstgeschichte.

Zwei Jungfrauen ergänzen ihn zu einer Figurengruppe. Die drei Statuen

bestehen aus mehreren Blöcken eines feinkörnigen Sandsteins. Auf dem

Alten Markt steht eine Kopie, das Original kann man im Kaiser-Otto-Saal

im Kulturhistorischen Museum Magdeburg sehen.

Der Reiter sitzt aufrecht auf seinem Pferd und pariert es mit der

linken Hand. Die Zügel sind nicht erhalten. Die rechte Hand ist mit

einer hoheitsvollen Geste ausgestreckt; prunkvolle Kleidung und Krone

weisen den Reiter als Herrscher aus. Er trägt Stiefel, sitzt auf einem

Sattel, beide Füße sind in Steigbügel gestellt. Unter dem Gürtel trägt

er ein Wehrgehänge mit Scheide und Schwert.

Die beiden Frauenfiguren erreichen nur eine Höhe von 1,45 m, sind also

dem Reiter untergeordnet dargestellt. Jungfrauen gehörten zum Auftritt

des Herrschers vor seinem Volk. Die Falten der schweren Kleider sind

auf dem Boden drapiert. Die Ärmel sind eng. Das Haar der beiden

Jungfrauen ist im Nacken zum Zopf gebunden, sie tragen Stirnbänder. Die

Gesichter der Begleiterinnen sind ausdrucksstark und stolz.

Die Hirschsäule in Magdeburg

ist ein Standbild auf dem Alten Markt der Stadt. Sie befindet sich seit

2012 wenige Meter neben der südwestlichen Ecke des Magdeburger

Rathauses, geht jedoch auf eine ältere Tradition zurück. Eine erste

Erwähnung erfolgte bereits 1429. Das historische Standbild wurde als

Hirsch mit goldenem Halsband beschrieben, der auf einer wohl runden

Säule steht und zum Roland hinübersieht. Die Säule könnte aus Holz oder

Stein gefertigt gewesen sein. Für den Hirsch wird angenommen, dass er

aus Metall gegossen war.

Die Fünf Sinne ist der Name

einer Figurengruppe südlich neben dem Magdeburger Rathaus am

Martin-Luther-Platz in der westlichen Verlängerung der

Johannisbergstraße südöstlich der Hirschsäule. In Magdeburg entstand im

Jahr 1969 eine bildhauerische Umsetzung durch den von Gustav Weidanz

ausgebildeten Heinrich Apel, der in Magdeburg zahlreiche Kunstwerke

schuf. Im Jahr 1972 wurde sie in der Nähe des Alten Marktes südlich des

Rathauses aufgestellt, wo sie sich in direkter Nachbarschaft zu einigen

der wichtigsten Plastiken Magdeburgs, wie dem Roland, dem Magdeburger

Reiter oder der Hirschsäule, befand.

Apel entschied sich für eine Säule aus Muschelkalkstein, auf der er

eine Figurengruppe anordnete, bei der jede der Figuren einen der Sinne

darstellen soll und auf einer eigenen – von der Säule abstehenden –

Plattform steht. Die Figur für den Geruch steckt ihren Kopf in einen

Blumenstrauß, die Figur für das Fühlen hält ein Tier im Arm, die Figur

für das Schmecken führt gerade die Hand an den Mund, die Figur für das

Sehen schaut mit niedergeschlagenen Lidern auf etwas, das sie in der

Hand hält, und auch die Figur für das Hören versucht den Sinn bildlich

darzustellen. In die Mitte zwischen die Figuren installierte Apel einen

Pinienzapfen, dem sie den Rücken zukehren.

Prämonstratenserberg vor dem Gebäude Regierungsstraße 37C

Hundertwassers "Grüne Zitadelle" von Magdeburg

Das Haus befindet sich in der Innenstadt am Breiten Weg in

unmittelbarer Nähe des Domplatzes und des Landtages. Östlich des Hauses

verläuft die Kreuzgangstraße. Der Bau an dieser Stelle war umstritten.

Die Kosten beliefen sich auf etwa 27 Millionen Euro.

Die Grüne Zitadelle ist ein von Friedensreich Hundertwasser entworfenes

Gebäude in Magdeburg. Fertiggestellt wurde es im Jahr 2005. Es handelt

sich dabei um eines der letzten Projekte, an denen Hundertwasser vor

seinem Tod im Jahr 2000 arbeitete. Mit der Hundertwasserschule in der

Lutherstadt Wittenberg hat er ein weiteres Gebäude in Sachsen-Anhalt

künstlerisch gestaltet.

Die Nutzfläche beträgt 11.300 m². Im Erdgeschoss befinden sich mehrere

Läden, ein Café und ein Restaurant. Unter anderem steht hier in der

„Information in der Grünen Zitadelle“ auch das originale Baumodell. Im

Gebäude befindet sich das Theater, ein ART-Hotel und die

Kindertagesstätte „FriedensReich“. In den oberen Etagen des Hauses

befinden sich 53 Wohnungen sowie Praxen und Büros.

FAUNENBRUNNEN von Heinrich Apel entworfen; 1986 errichtet - der aus

Bronze gefertigte Brunnen wird umgangssprachlich auch "Teufelsbrunnen"

genannt; dargestellt werden eine Vielzahl von wasserspeienden Faunen,

gutmütige Fabelwesen, die allerlei Schabernack treiben

Davor die bekannten Halbkugeln von Magdeburg

Der Faunbrunnen, auch als Faunenbrunnen oder Teufelsbrunnen bezeichnet, ist ein Brunnen in der Magdeburger Altstadt.

Der in der Leiterstraße stehende Brunnen wurde durch den Magdeburger

Bildhauer Heinrich Apel geschaffen und bildet den Mittelpunkt einer

platzartigen Erweiterung der als Fußgängerzone ausgestalteten Straße.

Der als großer Topf aus Bronze gestaltete Brunnen steht auf einem mit

mehreren Stufen versehenen, kreisrunden Podest aus Backsteinen. Der

Bronzekessel weist einen Umfang von 3,2 Metern auf und trägt an seiner

Ostseite das Wappen der Stadt Magdeburg. Um den Bronzetopf verläuft

eine Wasserrinne. Bemerkenswert sind die vielen Figuren, die am Rande

des Topfes das Podest bevölkern oder aus dem Topf heraus agieren. Zwei

miteinander kämpfende Jungen, zwei sich gegenseitig abtrocknende

Frauen, eine Frau auf einem Hocker und ein von dieser abgewandt

blickender junge Mann sind wie zufällig auf dem Podest platziert. Neben

dem Frauenpaar, welches wie alle Figuren nackt dargestellt ist, finden

sich auch eine Katze und eine Schildkröte. Ein Hund uriniert an die

Außenseite des Topfes.

Leiterstraße 5a, 39104 Magdeburg, Deutschland

Gebäude der Hauptpost (Ostseite)

1895–1899 im späthistorischen Stil errichteter Gebäudekomplex,

entstanden im Zuge des von v. Stephan initiierten Programms zur

Unterbringung der Post- und Telegraphenverwaltungen, wie der

Oberpostdirektion Magdeburg. Für den Bau wurden Gebäude des 17. und 18.

Jahrhunderts abgerissen. Die Ostfassade ist in ihrer Gestaltung der

niederländischen Spätgotik nachempfunden.

Postbank Filiale im Justizzentrum Eike von Repgow

Röm.-kath. Kathedrale (Bischofskirche) Sankt Sebastian

Um 1015 Gründung dieser Kirche durch Erzbischof Gero als Kollegiatsstift zu Ehren der Hl.Sebastian und Johannes

Um 1150 Neubau einer kreuzförmigen Basilika; in Westwerk und Vierung heute noch erhalten

Anfang 15.Jahrhundert: Umbau zur gotischen Hallenkirche; Chor und

nördliche Seitenkapelle vollendet. Weiterbau ab Vierung sparsam auf

alten Mauern

1489 Einweihung der neuen Hallenkirche durch Erzbischof Ernst von Sachsen

1631 Zerstörung der Stadt durch Tilly; alle Kirchen beschädigt;

St.Sebastian bekommt eine provisorische Holzdecke (bis1876); die

zerstörten Türme werden in der heutigen Form aufgebaut

1810 Säkularisierung: das Kollegiatsstift fällt an den Staat; Kirche wird Lagerhaus und Feldschmiede in der Franzosenzeit

1823 Verkauf der Kirche an die Stadt; Wollmagazin

1876 wurde die Kirche der röm.-kath.Gemeinde übereignet und gründlich renoviert; seit 1878 werden wieder Gottesdienste gefeiert

1945 durch Bomben erheblich beschädigt

1953-1959 und 1980-1990 gründliche Renovierungen

Seit 1949 Bischofskirche eines Weihbischofs von Paderborn mit Sitz in Magdeburg

Seit 1994 Kathedrale des neuen Bistums Magdeburg

Bronzeportal (1987) von Jürgen Suberg, Olsberg-Elleringhausen / Sauerland

Außenseite:

Das Paradies: Friedliches Miteinander von Mensch und Kreatur. Adam und Eva unter dem Baum der Erkenntnis.

Der Sündenfall: Der Mensch will sein wie Gott.

Vertreibung aus dem Paradies.

Der Brudermord des Kain an Abel: Die Brutalität unter den Menschen nimmt zu.

Die Arche Noach: Gott bietet Rettung an; er will nicht den Untergang der Menschen.

Alles überspannt vom Regenbogen (= alttestamentliches Zeichen des

Bundes Gottes mit den Menschen), gehalten von der Vaterhand Gottes.

Bronzeportal (1987) von Jürgen Suberg, Olsberg-Elleringhausen / Sauerland

Innenseite:

Kreuzigungsgruppe: Endgültige Erlösung durch den Kreuzestod Jesu. An

den Armen Jesu hängen die Schächer: Der eine sucht Hilfe in inniger

Zuneigung. Der andere wendet sich ab. Er tritt Jesus buchstäblich vors

Schienbein.

Links oben: Hilflos-nackt liegt das Christuskind zwischen Ochs und

Esel. Es klammert sich an die duldende weltliche Kreatur. Jedes Kind

sucht Halt - auch heute.

Links unten: Hochzeit zu Kana. Aus Wasser wird Wein. Jesus erregt

Aufsehen und Neid. Die Menschen haben sich in 2000 Jahren nicht

verändert.

Rechts unten: Der österliche Engel mit den ungläubigen Frauen am leeren

Grab - wie dicht liegen Tränen und Hoffnung beieinander!

Rechts oben: Der Weltenrichter: Hier mündet alles irdisch Bewegte. ER

verkündet, garantiert und fordert die ewige Wahrheit. Bei IHM werden

Maßstäbe zurechtgerückt. Die Strenge des Urteils läßt (hoffentlich)

Raum für Barmherzigkeit und Gnade.

Grabplatte als Abdeckung der darunter befindlichen Gruft von Jürgen Suberg, Olsberg-Elleringhausen / Sauerland

Abbildung des himmlischen Jerusalem als Zeichen der Vollendung der

Schöpfung, - Ziel aller irdischen Wanderschaft. Christus, der

Auferstandene, „das geschlachtete Lamm" ist Mittelpunkt dieser Stadt,

des neuen Himmels und der neuen Erde. Von dieser Stadt aus fließt durch

die Stadttore in alle Himmelsrichtungen das Wasser des Lebens.

KATHOLISCHE BISCHOFSKIRCHE ST. SEBASTIAN

um 1015 Erzbischof Gero

(1012-1022) gründet ein Kollegiatsstift, das den Heiligen Johannes Ev.,

Fabian und Sebastian geweiht wird. Von diesen Gründungsbau, in dem

Erzbischof Gero 1022 bestattet wird, ist nichts erhalten.

1169 Bau und Weihe einer

kreuzförmigen dreischiffigen Basilika mit doppeltürmiger West-front.

Von dieser aus Bruchsteinen aufgeführten Kirche blieb die

Doppelturmanlage und Teile des Querschiffes mit zeittypischen Baudekor

erhalten.

um 1400 Der romanische Chor

wird nach Osten verlängert und mit einem neuen polygonalen Schluss

versehen. Zeitgleich wird die Sakristei auf der Nordseite des Chores

errichtet.

um 1489 Die Basilika wird zur

Hallenkirche umgebaut und geweiht. Sie ist heute weitgehend erhalten.

Über den Fundamenten der romanischen Basilika errichtet, integriert der

Neu-bau die Doppelturmanlage und Teile des alten Querschiffes. Eine

Besonderheit der Hallenkirche liegt in der unterschiedlichen Gestalt

der Langhausstützen.

1663 Nach dem 30jährigen Krieg

wird der Chor wiederhergestellt und eine hölzerne Decke als

Gewölbeersatz eingebaut. Die Westtürme erhalten barocke Hauben. Der

zerstörte Kreuzgang auf der Nordseite wird nicht wieder aufgebaut.

1876 St. Sebastian wird katholische Pfarrkirche. Das Langhaus wird neu gewölbt und das Westportal in die Turmfront gebrochen.

1946 Mit Ausnahme der

Turmhauben ist die Kirche als einzige im Stadtzentrum schon wenige

Monate nach Kriegsende wieder hergestellt. Ab 1949 ist St. Sebastian

Katholische Bischofskirche eines Weihbischofs von Paderborn mit Sitz in

Magdeburg.

1982-1991 Die Kirche wird

erneut saniert und mit Ausstattungsstücken zeitgenössischer Künstler

versehen, wie mit der Bronzetür des Westportals, dem Altar und der

Farbverglasung der Chorfenster.

1994 St. Sebastian wir zur Kathedrale (Bischofskirche) des wiedererrichteten Bistums Magdeburg erhoben.

2003 Auf der Nordseite der

Kirche werden ein neues Sakristeigebäude mit einem Kapitel-saal und ein

Kreuzgang mit Kapitelfriedhof angebaut.

2003-2004 Die Kathedrale wird saniert und umgestaltet. Sie erhält einen neuen Glockenstuhl.

2005 Einweihung der neuen Orgel auf der Westempore.

Von der mittelalterlichen Ausstattung der bedeutenden Stiftskirche ist

nichts erhalten. Mit der Umwandlung zur katholischen Bischofskirche

brachte man hier kostbare Kunstwerke aus anderen Kirchen zusammen. Dazu

gehören die zwei Marienaltäre und das lebensgroße Kruzifix aus dem 15.

Jahrhundert.

Gotischer Flügelaltar von 1510/20 im Chor, die neuen Fenster im Chorraum von Alois Plum

Die Kathedrale St. Sebastian (vollständig Kathedral- und Propsteikirche

St. Sebastian) in Magdeburg ist die römisch-katholische Propsteikirche

der Stadt Magdeburg und Kathedralkirche des Bistums Magdeburg. Sie ist

Teil der Straße der Romanik. Patron der Kirche ist Sebastian. Die Grundsteinlegung erfolgte um 1015 durch Erzbischof Gero, der nach seinem Tod 1022 in der Kirche beigesetzt wurde.

Nach einem Umbau der Westempore errichtete die Firma Eule im Jahr 2005

eine neue Orgel auf dieser. Das Instrument (op. 637) wurde maßgeblich

in mitteldeutsch-klassischem und mitteldeutsch-romantischem Stil

disponiert, ergänzt um einige Register im französisch-symphonischen

Stil. Es hat 56 Register auf drei Manualen und Pedal. Eine neckische

Spielerei ist im Rückpositiv installiert: In dessen rechter Seitenwand

befindet sich eine Luke. Diese geht beim Ziehen des Registers „Vox

strigis“ auf, und eine lebensgroße Nachbildung einer Eule kommt, in

Anlehnung an die Erbauer, aus dieser hervor.

Weiterhin steht eine zunächst an der Westwand des nördlichen

Querschiffs aufgestellte und 2004 an die Nordwand des Hohen Chores

umgesetzte Chororgel in der Kirche. Diese sollte 19 Register auf zwei

Manualen und Pedal bekommen. Ihr Bau wurde 1992 von der Firma A.

Schuster & Sohn, Zittau begonnen, verharrte jedoch bei einem

Ausbaustand von zunächst 11 und ab dem Jahr 1999 dann bei 13 Registern.

Infolge des Verkaufs der verschlissenen Hauptorgel konnte der Bau der

Chororgel 2001 von der Schuster-Nachfolgefirma Welde abgeschlossen

werden. Bei der Umsetzung in den Chorraum ergänzte Fa. Welde das Werk

durch ein an der Außenseite der Gehäuserückwand installiertes, offenes

16′-Register, sodass die Orgel mit mechanischer Spiel- und

Registertraktur und einem ebenfalls von Fritz Leweke gestalteten

Prospekt nun 20 Register hat.

Die Erstürmung und Verwüstung der Stadt durch Graf Tilly und seinem

General Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim am 20. Mai 1631 ließ auch

von St. Sebastian nur Ruinen übrig. Wem der Name Pappenheim bekannt

vorkommt, kennt bestimmt das Sprichwort „Ich kenne meine Pappenheimer“.

Dieses Sprichwort geht tatsächlich zurück auf den Grafen von

Pappenheim. Im Drama „Wallensteins Tod“ lässt Schiller Wallenstein

diesen Spruch sagen. Wallenstein erkennt hiermit die Treue der Truppen

von Pappenheim an, indem er Gerüchten über eine Untreue hiermit eine

Abfuhr erteilt. Schiller verbindet diesen Satz also mit etwas

Positivem. Wogegen im Laufe der Zeit der Spruch „Ich kenne meine

Pappenheimer“ eher negativ besetzt wurde.

Die Kirche erhielt um 1959 auch einige kostbare Ausstattungstücke. Zu

nennen sind vor allem die beiden mittelalterlichen Flügelaltäre, aber

auch die moderne Figur des heiligen Sebastian, der Taufbrunnen und der

in Freskomalerei gefertigte Kreuzweg. Bereits 1951 war Weihbischof

Weskamm zum Bischof von Berlin ernannt worden. Sein Nachfolger wurde

der Paderborner Generalvikar Friedrich Maria Rintelen. Am 24. Januar

1952 empfing er in St. Sebastian die Bischofsweihe.

DOMKIRCHE ST. MAURITIUS UND ST. KATHARINA

805 Magdeburg wird im

Diedenhofener Kapitular erstmals erwähnt. In dieser Gesetz Karls des

Großen (768-814) werden Bestimmungen über den Handel mit den Slawen

getroffen, die auch für das an der Grenze des karolingischen Reiches

liegende Magdeburg gelten. Archäologische Befunde deuten auf eine

karolingische Befestigung auf dem heutigen Domplatz

929 Otto der Große überträgt im

Rahmen seiner Heirat mit der angelsächsischen Königstochter Editha

Magdeburg als Morgengabe an seine Gemahlin. Bis zum Beginn seiner

Herrschaft (936) sollen sich Otto und Editha in Magdeburg aufgehalten

haben.

937 Otto der Große gründet mit Zustimmung seiner Gemahlin Editha das Benediktinerkloster St. Mauritius.

942 Das Kloster St. Mauritius

erhält von Otto dem Großen das Recht auf die Einnahmen aus Zoll und

Münze. Dies weist auf schon vorhande erl Handel in Magdeburg hin. In

diesem Jahr wird erstmals auch die Pfalz in Magdeburg urkundlich

genannt.

26. Januar 946 Königin Editha stirbt und wird in der Klosterkirche beigesetzt.

955 Nach der erfolgreichen

Schlacht gegen die Ungarn auf dem Lechfeld lässt Otto der Große den Bau

einer Kirche beginnen. Beabsichtigt ist, in Magdeburg ein Erzbistum zu

errichten. Auf Befehl Ottos des Großen werden in den folgenden Jahren

aus Italien antike Säulen, Reliquien und andere Kostbarkeiten für die

Ausstattung der Kirche herbeigebracht.

965 Otto der Große erteilt dem

Abt des Klosters St. Mauritius das Markt-, Münz- und Zollrecht für alle

nach Magdeburg ziehenden Händler. Ebenso werden die in Magdeburg

ansässigen Kaufleute unterschiedlichster Herkunft, zu denen auch Juden

gehören, dem Abt unterstellt. Der wirtschaftliche Aufschwung macht eine

weitere Siedlung für Kaufleute notwendig, die sich im Bereich des

heutigen Alten Marktes zu entwickeln beginnt.

968 Das Erzbistum Magdeburg

wird gegründet, dem die schon 948 entstandenen Bistümer Havelberg und

Brandenburg sowie die ebenfalls neugegründeten Bistümer Merseburg,

Meißen und Zeitz unterstellt werden. Erster Erzbischof wird Adalbert

(968-981).

7. Mai 973 Otto der Große stirbt und wird im ottonischen Dom beigesetzt.

Der ottonische Dom fällt 1207 einem Brand zum Opfer. Noch im selben

Jahr wird mit dem Neubau begonnen. In den gotischen Dom werden einige

als besonders kostbar geltende Gegenstände aus dem ottonischen Dom

einbezogen: so etwa die aus Italien stammenden Säulen und die antike

Marmorplatte, die das Grab Ottos des Großen bis heute bedeckt.

Das ottonische Magdeburg - Eine Stadt in Kaisernähe

Otto I. (936-973) rückte den fränkischen Grenzhandelsplatz und

militärischen Stützpunkt gegenüber den elbslawischen Gebieten in den

Mittelpunkt des Interesses. Politisch und wirtschaftlich förderte er

Magdeburg mit all seiner königlichen und kaiserlichen Gewalt. Die

frühstädtische Siedlung zog eine Bevölkerung unterschiedlichster

Herkunft an, die sich schnell auf einem Gebiet ausbreitete, das fast

die heutige Altstadt und vermutlich Teile Sudenburgs einschloss.

Seit 942 erscheint auf den Urkunden Magdeburg als palatium, als

königliche Pfalz. Zu einer mittelalterlichen Pfalz gehörte eine

angemessene Ausstattung mit repräsentativen weltlichen und geistlichen

Gebäuden, um den umherziehenden König mit seinem Hof aufnehmen und

verpflegen zu können. Spätestens ab 955 verfolgte Otto den Plan, hier

ein Erzbistum einzurichten. Ein prächtiger Dombau entstand vermutlich

an der Stelle des Moritzklosters, wo seine erste Frau Editha (um

910/912-946) bestattet lag. Im ehemaligen Pfalzbereich stand - wie die

archäologischen Ausgrabungen ergaben - möglicherweise zu Zeiten Ottos

eine weitere Kirche, deren Identifizierung mit den schriftlich

überlieferten Kirchen noch nicht gelungen ist. Bisher unentdeckt ist

der königliche Palast, die aula regia Ottos des Großen. Nach der

zeitgenössischen Überlieferung scheinen die königlichen

Repräsentativgebäude im Bereich des späteren erzbischöflichen Sitzes

südlich der heutigen Staatskanzlei gelegen haben.

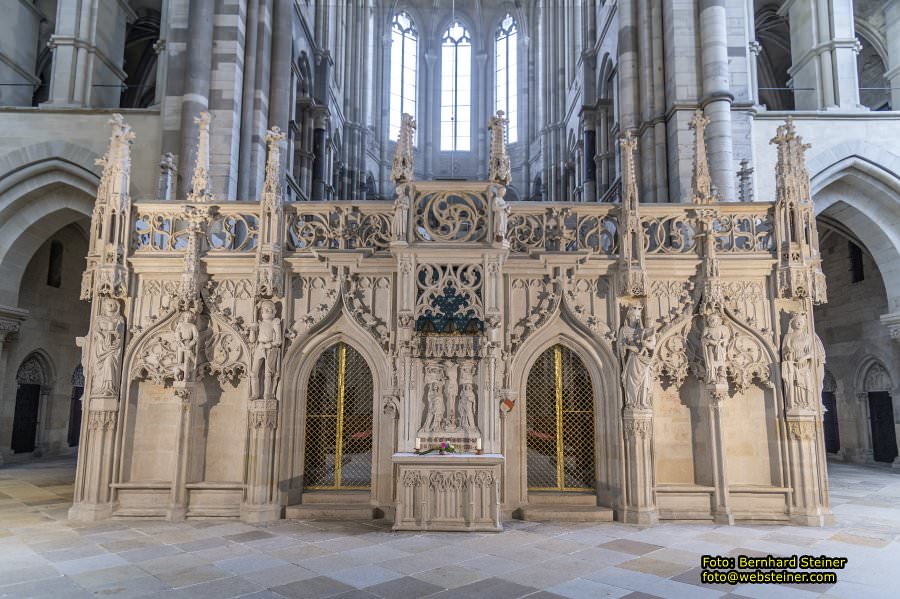

Der Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg, kurz Magdeburger Dom,

ist Predigtkirche des Landesbischofs der Evangelischen Kirche in

Mitteldeutschland, evangelische Pfarrkirche und zugleich das

Wahrzeichen der Stadt Magdeburg. Der Dom ist die erste von Anfang an

gotisch konzipierte und die am frühesten fertiggestellte Kathedrale der

Gotik auf deutschem Boden sowie der größte Sakralbau Ostdeutschlands.

Der Dom ist Grabkirche Ottos des Großen und seiner ersten Gemahlin

Editha. Nach schweren Beschädigungen durch alliierte Luftangriffe auf

Magdeburg 1944/1945 und Restaurierung nach dem Krieg wurde der Dom 1955

wieder eröffnet. Er wurde ab 1209 als Kathedrale des Erzbistums

Magdeburg gebaut, im Jahr 1363 geweiht und 1520 fertiggestellt

(Vollendung der Westtürme).

Der Magdeburger Dom ist eine dreischiffige Kreuzbasilika mit

Umgangschor. Er besteht aus Sandstein. Die Errichtung des gotischen

Neubaus der Kathedrale dauerte über 300 Jahre vom Baubeginn 1207/09 bis

zur Vollendung der Türme im Jahre 1520. Der Dom hat eine

Gesamtinnenlänge von 118 m und eine Innenbreite über alle drei Schiffe

von 33 m. Die Innenhöhe des Mittelschiffs bis zum Gewölbescheitel

beträgt 32 m. Der Querschnitt der Dachkonstruktion auf Mittelschiff und

Querhaus entspricht einem gleichseitigen Dreieck.

Der Dom weist eine sehr lange, reichhaltige und wechselvolle

Orgelgeschichte auf, die schon ab dem 14. Jahrhundert nachweisbar ist.

Im Jahr 1377 ist bereits von „orgelen“ im Plural die Rede. Die Fa.

Schuke begann im Frühjahr 2006 mit der Errichtung der größten Orgel

Sachsen-Anhalts. Am 18. Mai 2008 wurde sie eingeweiht.

Das Instrument ist 14,75 m hoch, 10,75 m breit, 9,15 m tief, 37 Tonnen

schwer und enthält 93 Register (92 echte Register und eine

Transmission). Die 6139 Pfeifen, von denen 5124 aus Metall und 1015 aus

Holz gefertigt sind, lassen sich über vier Manuale und ein Pedal

spielen. Die größte Pfeife ist die 10,37 m hohe Holzpfeife C des

Principal 32′, das Fis des gleichen Registers ist die größte

Prospektpfeife.

Hauptorgel auf der Westempore von Firma Alexander Schuke Potsdam Orgelbau

Das klanglich überzeugende Instrument Querhausorgel befindet sich auf

dem Sims eines Ganges über der „Paradiespforte“. Die Orgel kann mit

ihren 37 Registern auf drei Manualen und Pedal allenfalls das Querhaus

klanglich füllen und ist in den anderen Bereichen des Doms nur

verschwommen hörbar. Im Querhaus hält sich zudem während normaler

Gottesdienste niemand auf, da der Liturgiealtar und die

Standardbestuhlung im Hauptschiff westlich der Vierung stehen. Auch der

Chorraum wird von der Orgel nur indirekt erreicht.

Querhausorgel („Paradiesorgel“)

Otto I. der Große gründete 937 das Mauritiuskloster, im Jahre 946 wurde

dort seine erste Gemahlin Edith bestattet. Offenbar hatte Otto schon

damals Magdeburg auch als seinen eigenen Begräbnisort bestimmt. Im

Zusammenhang damit betrieb er bereits in den 950er Jahren die

Einrichtung eines Erzbistums in Magdeburg. Vor der Schlacht auf dem

Lechfeld 955 gelobte Otto, noch vor seiner Krönung zum Kaiser am 2.

Februar 962 für den Fall seines Sieges in Merseburg ein Bistum zu

errichten – offenbar sollte dieses Bistum zu dem noch zu gründenden

Magdeburger Erzbistum gehören. In den 950er Jahren begann er

nachweislich einen großartigen Neubau. Um seinen imperialen Anspruch in

der Nachfolge der römischen Kaiser zu unterstreichen, ließ er

zahlreiche Kostbarkeiten nach Magdeburg bringen, so auch den Codex

Wittekindeus, ein Evangelistar, das im Kloster Fulda entstanden war,

und Spolien wie antike Säulen, die später im Chor des

spätromanisch-gotischen Domneubaus aufgestellt wurden.

Zur Zeit der Reformation war Magdeburg eine Hochburg des

Protestantismus, nicht zuletzt weil Erzbischof Albrecht von Brandenburg

einen regen Ablasshandel betrieb und dadurch den Unmut der Bürger auf

sich zog. Während des Dreißigjährigen Krieges eroberten am 20. Mai 1631

die Truppen Kaiser Ferdinands II. unter General Tilly und seinem

Truppenführer Pappenheim Magdeburg. Über das anschließende Massaker,

bei dem mit rund 20.000 Menschen fast zwei Drittel der Bevölkerung

umkamen und die Stadt nicht nur ausgeplündert, sondern durch einen

Brand fast vollständig zerstört wurde, die sogenannte „Magdeburger

Hochzeit“, waren die Zeitgenossen in ganz Europa entsetzt. Zwischen

2000 und 4000 Menschen hatten sich drei Tage lang ohne Essen im Dom,

der vom Feuer verschont blieb, verschanzt und sollen ihr Überleben dem

Domprediger Reinhard Bake verdankt haben, der mit einem Kniefall vor

Tilly um das Leben der Insassen bat, was gewährt wurde.

Grabstätte Ottos I. im Magdeburger Dom

Im Magdeburger Dom erstahlt seit dem Reformationstag 2021 ein

Radleuchter! Über dem schlichten Sarkophag des Kaisers Otto bringt ein

Leuchter mit farbigen Gläsern ein vergangenes Element in den Dom

zurück.

Die Glasapplikationen der Künstlerin Christiane Budig aus Halle an der

Saale verbinden die Himmelsrichtungen mit den Jahreszeiten. Im Osten

deuten Knospen in den Zweigen den Frühling an. Im Norden leuchten

stilisierte Fische, das Geheimzeichen der ersten Christen. Im Süden

strahlt das Licht in einer Zentralperspektive und die Westrichtung

bildet mit Äpfeln die Früchte der Erde ab. Damit nehmen wir die

mittelalterliche Tradition der Radleuchter in Kathedralen auf und

führen diese in moderner Form weiter.

Es ist ein Jerusalemleuchter, denn: Die zwölf Tore des himmlischen

Jerusalems sind weit geöffnet und dienen als Lichtquellen. Drei Tore,

dem Morgenlicht zugewandt, schauen nach Osten, drei der Kühle

vertrauend, nach Norden, drei Tore, dem Mittagslicht zu, blicken nach

Süden, drei, im Leuchten des purpurnen Abends, schauen nach Westen. Den

Ring zieren zwei Bibelworte in der Sprache des Propheten und des Sehers.

Die 8 neuen Glocken des Magdeburger Domes der ältesten und bedeutendsten gotischen Kaiser-Kathedrale Deutschlands

Gert Weber umkleidet die Glockenzier mit einer Klammer des spiritualen

Worts an der Haube mit einem Bibelspruch und dem philosophischen Verb

im Schlagring. Die Glocken-Flanke nutzt er dazu, die Glockenzier mit

graphischen Elementen zu gestalten. Hier nutzt er drei Ebenen: die

vitale Ebene mit Glocken-Wolm bis zum Glockenhals, die transzendentale

Ebene in der Glocken-Flanke und die spirituelle Ebene im Glocken-Hals.

Auf der Rückseite der Glocken, dem Revers, hat er den stilisierten

ersten Dom von der Grabplatte Friedrichs von Wettin übernommen, die

Bibelstelle und das Gussjahr eingefügt. Die verzierenden Elemente am

Schlagring verbinden die heutigen Glocken mit den vorhandenen alten

Glocken und dem Domgebäude, da sie von dem Grab Friedrichs von Wettin

mit dem stilisierten ersten Dom abgenommen wurden. Wir finden auf jeder

Glocke eine vitale Gruppe von Menschen, die mit ihrer Lage am Wolm, der

Flanke oder dem Hals eine Bedeutungsebene erhalten. Die Glockenzier

verbindet, illustriert und deutet das spirituelle mit dem

philosophischen Wort. Sie nimmt die immateriellen Obertöne des

Glockenklanges mit auf, indem sie den Schlagton mit seinen Obertönen in

die Höhe führt und so den Klang der Glocke als Ruf und Mahnung zur

Verbindung für die Menschen in der vitalen Ebene in die Höhe der

transzendenten und spirituellen Ebene führt. So verbinden die Glocken

mit ihrem Klang, ihrer Form und ihrer Zier DIESE mit JENER WELT.

Die im Jahr 2023 stattfindenden Feierlichkeiten und Ausstellungen

anlässlich des 1050. Todestages von Kaiser Otto („dem Großen“)

haben den Magdeburger Dom als Grablege des Kaisers und seiner Frau

Editha (oder auch Edgitha, Edgith) wieder mehr bekannt gemacht.

Tatsächlich befinden sich beide Gräber im Dom. Ein weiteres

Ausstattungsstück, welches gern mit dem Kaiserpaar in Verbindung

gebracht wird, ist die sogenannte „Sechzehneckige Kapelle“ oder auch

„Heilig-Grab-Kapelle“ genannt. Dieses eindrückliche Bauwerk befindet

sich im Langhaus des Domes, unmittelbar vor der Kanzel. Doch was hat es

damit auf sich und woher kommendie unterschiedlichen Bezeichnungen?

Diese Kapelle bildet ein Sechzehneck mit ca. 3,75 m Durchmesser und 72

cm Seitenlänge und besitzt ein spitzes Zeltdach. Das Baumaterial des

Zentralbaues ist durchweg Sandstein, nur für den Zugang wurde Holz

verwendet. Damit gleicht diese Anlage ganz auffallend dem Heiligen Grab

in Konstanz. Leider gibt es keinerlei schriftliche Aufzeichnungen, die

uns etwas von der Entstehung dieser Kapelle berichten. Man nimmt an,

dass das äußere Bauwerk wie auch die sich im Inneren befindliche

Figurengruppe um das Jahr 1250 entstanden sind. Auch diese Datierung

ist ähnlich des Heiligen Grabes in Konstanz. Wir hätten damit eine

Nachbildung des Jerusalemer Grabes noch vor der Kreuzfahrerzeit. Die im

Inneren befindliche Figurengruppe wird im Volksglauben als Kaiser Otto

mit seiner Gemahlin gedeutet. Doch die Aufstellung dieser Gruppe ist

nicht ursprünglich, und sehr wahrscheinlich handelt es sich eben nicht

um das Kaiserpaar, sondern eher um eine Darstellung des himmlischen

Brautpaares: Christus und seine Kirche („ecclesia“). Die zwölf

Sternzeichen und sieben Planeten in der Hand des Herrschers deuten

darauf hin. Zusätzlich ist die Figurengruppe auf leichte Untersicht

gearbeitet, war also ursprünglich nicht für die jetzige Aufstellung

vorgesehen.

Der Nordturm ist 100,98 m, der Südturm 99,25 m hoch. Die

Aussichtsplattform in 81,5 m Höhe auf dem Oktogon des Nordturms kann im

Rahmen von Führungen über 433 Stufen bestiegen werden.

Der Kreuzgang hat eine Romanische Südseite und eine Gotische Nordseite

Die Magdeburger Hochzeit (auch

Bluthochzeit oder Magdeburgs Opfergang) bezeichnet die Eroberung und

vollständige Verwüstung der Stadt Magdeburg am 20. Mai 1631 durch

kaiserliche Truppen unter Tilly und Pappenheim im Verlauf des

Dreißigjährigen Krieges. Die sarkastische Bezeichnung „Magdeburger

Hochzeit“ wurde schon unmittelbar danach geprägt und soll die

erzwungene Vermählung zwischen dem Kaiser und der Jungfrau Magdeburg

beschreiben, die auf dem Wappenschild der Stadt abgebildet ist, welche

sich schon über 100 Jahre lang gegen Zahlungen an den Kaiser gewehrt

hatte.

Zur Zeit der Reformation wurde Magdeburg eine Hochburg des

Protestantismus, nicht zuletzt weil der Magdeburger Erzbischof Albrecht

von Brandenburg einen regen Ablasshandel betrieb und dadurch den Unmut

der Bürger auf sich zog. Der Dreißigjährige Krieg begann 1618 mit dem

Ständeaufstand in Böhmen, nach dessen Niederschlagung das Land durch

Kaiser Ferdinand II. gewaltsam rekatholisiert wurde; glaubensflüchtige

Exulanten gelangten auch nach Magdeburg.

Den Kaiserlichen galten die widerspenstigen Magdeburger Bürger als

vogelfrei; die nie besoldeten und daher hemmungslos plündernden

Landsknechte kümmerten sich nicht um die Feinheiten politischer

Einstellungen der verschiedenen Parteien. Alle Häuser wurden

ausgeraubt, die Frauen vergewaltigt, Tausende von Einwohnern ohne

Rücksicht auf Alter oder Geschlecht totgeschlagen – was zwar nach

Reichsrecht bei Todesstrafe verboten war, aber weder von der Soldateska

noch von ihren Truppenführern beachtet wurde, wobei besonders die

Truppen Pappenheims wüteten. Die Gräueltaten waren so zahlreich und in

ihrer Ausführung so entsetzlich, dass sogar einige Angehörige der

Kaiserlichen Armee darüber erschrockene Berichte verfassten.

Die zehn Skulpturen der klugen und törichten Jungfrauen der

Paradiespforte von 1240/50 wurden später an das Gewände des

Nordportales platziert. Es ist die erste monumentale Gestaltung dieses

Themas, voll drastischer Direktheit im Vergleich zu den wesentlich

verhalteneren Schilderungen des gleichen Themas in der Zeit davor, die

wesentlich kleiner waren. Die Figuren sind in der Tracht des 13.

Jahrhunderts dargestellt.

Kluge Jungfrauen, freudig - Törichte Jungfrauen, traurig

Die Kriegshandlungen und Plünderungen zogen sich noch über mehrere Tage

hin, bis sie auf Tillys Befehl am 24. Mai 1631 eingestellt wurden.

Durch die Kriegshandlungen vom 20. Mai 1631 starben rund 20.000

Magdeburger Bürger. Die „Magdeburger Hochzeit“ gilt als das größte und

schlimmste Massaker während des Dreißigjährigen Krieges, das in ganz

Europa Entsetzen hervorrief. Es hieß, die Taten und der Schrecken seien

in ihrer Entsetzlichkeit „nicht in Worte zu fassen und nicht mit Tränen

zu beweinen“. Die meisten der Überlebenden mussten die Stadt verlassen,

da ihnen auf Grund der Zerstörungen die Lebensgrundlage genommen war.

Seuchen, die in der Folge auftraten, forderten weitere Todesopfer. Am

9. Mai 1631 hatte Magdeburg noch rund 35.000 Einwohner, 1639 waren es

nur noch 450. Die Stadt, vor dem Krieg eine der bedeutendsten in

Deutschland, verlor schlagartig ihren Einfluss und wurde in ihrer

Entwicklung um mehrere Jahrhunderte zurückgeworfen. Erst im 19.

Jahrhundert erreichte und überschritt Magdeburg wieder die alte

Einwohnerzahl.

Nach der Zerstörung Magdeburgs war lange Zeit der Begriff

„magdeburgisieren“ als Synonym für „völlig zerstören, auslöschen“ oder

als Sinnbild für „größtmöglichen Schrecken“ in die deutsche Sprache

eingegangen.

Die archäologische Forschung zum Domplatz geht bis in das Jahr 1876

zurück, als erste Schürfungen im Dom stattfanden. Magdeburg wurde durch

die Ausgrabungen Ernst Nickels (1902-1989) im Auftrag der Deutschen

Akademie der Wissenschaften zu Berlin von 1948 bis 1968 zum

Pionierprojekt der Stadtkernarchäologie. Der Domplatz selbst bildete in

den Jahren 1959 bis 1968 den Schwerpunkt der Untersuchungen.

Aufsehenerregendes Ergebnis sind die Überreste eines monumentalen

Steingebäudes auf einer Fläche von mehr als 2000 qm, dessen

Gesamtausdehnung nach Osten wegen der bestehenden Bebauung nicht

ausgegraben werden kann. Die Fundamentmauern, mit Schutt verfüllten

Ausbruchgräben, wenige Reste des aufgehenden Mauerwerks und ihre

umschließenden Erd- und Schuttschichten spiegeln die vermutlich

400-jährige Geschichte eines mittelalterlichen Bauwerkes wider. Bisher

ging die Forschung davon aus, in dem Grundriss den Palast der Pfalz

Magdeburgs entdeckt zu haben. Nach neueren Erkenntnissen stammt der

Grundriss offensichtlich von zwei sich ablösenden Kirchenbauten, von

denen jeweils der westliche Vorbau freigelegt war. Fragmente aus weißem

Marmor, Reste von mehrfach bemaltem Wandputz und Mosaiksteinchen sind

Hinweise auf ihre einstmals prachtvolle Ausgestaltung.

Domplatz Magdeburg und Landtag von Sachsen-Anhalt

Die Hubbrücke in Magdeburg ist

eine alte eingleisige Eisenbahnbrücke, die bei Stromkilometer 325,47

über die Elbe führt. Sie ist eine der ältesten und größten Hubbrücken

in Deutschland. Die Brücke ist heute fest arretiert und ein beliebter

Ort, um die Elbe im Zentrum von Magdeburg zu Fuß oder mit dem Rad zu

überqueren. Die denkmalgeschützte Hubbrücke verbindet die Altstadt von

Magdeburg mit der Elbinsel Werder. Besucher der Hubbrücke haben von

hier einen hervorragenden Blick über die Stromelbe auf die Altstadt und

den Fürstenwall.

Auf einem gepflasterten Platz in der Nähe des Elbufers scheint sie als

Balanceakt den sprichwörtlichen Boden der Tatsachen erreicht zu haben,

obenauf, wie das Kreuz auf dem Reichsapfel, ein sitzender Mann mit

einer großen Normaluhr zwischen den Händen. Das Ziffernblatt zeigt in

Richtung möglicher Passanten, wobei unklar ist, ob diese Situation

absichtlich oder durch Zufall entsteht. Vielleicht, dass es etwas zu

lesen gibt auf der Rückseite der Uhr, vielleicht - und das ist die

surreale Variante - will er sich die Uhr gleichsam als Gesicht

anpassen. Im Werk Gloria Friedmanns erscheint nämlich parallel zum

Zeitzähler eine Figur, die die Künstlerin Unabomber nennt und

"allmächtigen Zeitling". Statt eines Gesichts trägt sie das Zifferblatt

einer Normaluhr im vermeintlichen Kopf.

Zeitzähler Magdeburg, Gloria Friedmann, 2008

Das Theater Magdeburg ist ein Viersparten-Theater mit eigenen Ensembles

für Musiktheater, Ballett, Konzert und Schauspiel in Magdeburg. Es

entstand 2004 aus der Fusion des Theaters der Landeshauptstadt und der

Freien Kammerspiele. Es verfügt mit einem Opern- und einem

Schauspielhaus über zwei Standorte in Magdeburg.

Opernhaus Magdeburg - Bühnenhaus mit Opern-, Ballett- und Philharmonieaufführungen

Bundesverwaltungsamt Magdeburg

FESTUNG MARK

- in der letzten Phase des Ausbaus der Festung Magdeburg als Defensionskaserne Mark an der Nordfront des inneren Verteidigungsringes der Stadt erbaut (1863-1865)

- diente einerseits der Unterbringung von 800 Soldaten und andererseits der aktiven Verteidigung als letztes stadtseitiges Hindernis

- in den 20er Jahren zum Arbeitsamt umgebaut und als Gesundheitsamt genutzt

- diente während des Zweiten Weltkrieges als Unterkunft für 600 italienische Zwangsarbeiter der Firma Krupp-Gruson

- nach 1945 Abriss des teilweise zerstörten Ostflügels

- verbliebene Gebäude bis Anfang der 90er Jahre gewerblich genutzt

- seit 2001 Umbau und Sanierung als Kulturzentrum durch die Stadt Magdeburg sowie die "KulturSzeneMagdeburg e.V."

- seit 2005 in Trägerschaft der "KulturStiftung Festung Mark"

Kunstmuseum Magdeburg - Kloster Unser Lieben Frauen

WALLONERKIRCHE

- 1285 Baubeginn der hochgotischen Hallenkirche des Augustinerordens in Magdeburg mit dem für Bettelorden-Kirchen typischen kleinen Turm neben dem Chor

- im 18. Jahrhundert Kirche der wallonischen Glaubensflüchtlinge

- seit 1968 evangelische Kirche und Gemeindezentrum

- Station des St. Jakobus Pilgerweges

Leider ist die Kirche wegen Baumaßnahmen nicht frei zugänglich.

JAKOBSTRASSE - ehemals dicht besiedeltes Stadtviertel, um 1230 im Rahmen einer Stadterweiterung erstmals bebaut

dominantes Bauwerk des Stadtviertels war St. Jakobi, die größte Pfarrkirche Magdeburgs

heute dominieren dieses Wohngebiet zwei Hochhäuser sowie drei Kirchen (Johanniskirche, St. Petri und Wallonerkirche)

Petrikirche - 1150 Wehrturm der

Schifferkirche Frose. Gotische Hallenkirche nach 1380. Maßwerke

böhmisch. Südliche Vorhalle Backsteingotik. Zerstörungen 1631 / 1945.

Wiederaufbau mit gotischem Dach (Aktion Sühnezeichen) Weihe 1970 als

kath. Kirche

Zur Geschichte der St.-Petri-Kirche

um 1150 romanischer Turm, ältester Teil der Kirche, Turm der früheren Kirche des Fischerdorfes Frose vor den Stadtmauern von Magdeburg

1219 erste urkundliche Erwähnung von St. Petri

ab 1380 dreischiffige gotische Hallenkirche

Ende des 15. Jh. südliche Vorhalle im Stile der Backsteingotik

1524 wurde St. Petri protestantische Kirche

10. Mai 1631 Petri-Kirche bei der Zerstörung Magdeburgs unter Tilly im Dreißigjährigen Krieg schwer beschädigt

1689 Abschluß des Wiederaufbaus

1712 erhielt die Kirche ein neues Mansarddach

16. Jan. 1945 beim schwersten Luftangriff auf Magdeburg im Zweiten Weltkrieg wurde die Petri-Kirche bis auf die Grundmauern zerstört

1958 kaufte die Katholische Kirche die Ruine

1962-1970 Wiederaufbau der Kirche

22. Nov.1970 erneute Weihe der St.-Petri-Kirche als katholische Kirche

ST. PETRI

romanischer Westturm um 1150

dreischiffige gotische Hallenkirche mit aufwendigen Maßwerkfenstern im Chorbereich

südliche Vorhalle in Backsteingotik

Station des St. Jakobus Pilgerweges

ST. PETRI

um 1150 Die Kirche ist als

Pfarrkirche des Fischerdörfchens Frose unmittelbar vor der Stadtmauer

entstanden. Aus dieser Zeit ist noch der breite, gedrungene romanische

Westturm erhalten.

1285 Die Petrikirche, erstmals

1285 urkundlich erwähnt, wird seit der ersten Stadterweiterung im 13.

Jahrhundert mit in den Mauerring der Stadt Magdeburg einbezogen.

um 1480 Die Bauarbeiten zur

Errichtung einer Vorhalle mit Backsteingiebel auf der Südseite des

Schiffes (heutige Marienkapelle) werden abgeschlossen.

1631 Beim Stadtbrand von

Magdeburg brennt die Pfarrkirche võllig aus. Bis 1689 wird die

Pfarrkirche wieder vollständig aufgebaut. Das ursprüngliche Dach wird

1712 zum Mansarddach umgebaut.

ab 1962 Nach der Teilzerstörung

1945 wird im Rahmen der Aktion Sühnezeichen die Kirche von der

katholischen Pfarrgemeinde wieder aufgebaut. Die Dächer werden dabei

nach der mutmaßlichen Form des 15. Jahrhunderts gestaltet.

1970 Die Pfarrkirche St. Petri wird geweiht.

1997 Übernahme der Betreuung durch den Orden der Prämonstratenser

1999 Am 28. August wird St. Petri katholische Universitätskirche.

Ausstattung: Glasfenster von 1970 nach einem Entwurf von Charles Crodel

(1894-1973); liturgische Gegenstände im Altarraum; Konsolen und

Gewölbeabschluss der Marienkapelle nach einem Entwurf von Heinrich Apel.

MAGDALENENKAPELLE

hochgotische Sühnekapelle am ehemaligen Peterssteig

Gedenkort für Mechthild von Magdeburg (1207/10-1282/94), Begine und Mystikerin

1315 Die Magdalenenkapelle wird

der Sage nach aufgrund eines Frevels an der geweihten Hostie (heiliger

Leichnam Jesu Christi), die an dieser Stelle nach einem Diebstahl

ausgeschüttet wurde, als Zeichen der Sühne errichtet und als

Fronleichnamskapelle bezeichnet.

1385 Die Kapelle wird an das benachbarte Kloster St. Mariae Magdalenae überantwortet. Seitdem trägt sie den Namen Magdalenenkapelle.

1631 Beim Stadtbrand wird die Kapelle erheblich beschädigt.

1846-1847 Die Kapelle wird vollständig restauriert, wobei Gewölbe eingebaut wurden.

1966-1969 Die Kapelle wird nach der Kriegszerstörung 1945 wieder hergestellt.

Ein Steildach in Anlehnung an das mittelalterliche Erscheinungsbild wird aufgebracht.

seit 1991 Das katholische Hilfswerk "Subsidiaris" nutzt die Kirche.

JAKOBSTRASSE

Das heutige Jakobsviertel, bestehend aus den alten Pfarreien St. Petri,

St. Jakobi sowie Teilen der Pfarreien St. Katharinen und St. Johannis,

wurde unter Einbeziehung des ehemaligen Fischerdorfes Frose um 1230

unter Erzbischof Albrecht von Kevernburg angelegt und besiedelt.

Prägendes Bauwerk war bis 1959 die größte Pfarrkirche Magdeburgs: die

um 1381-1438 neu errichtete dreischiffige Hallenkirche St. Jakobi. Das

besonders dicht bebaute Stadtviertel um St. Jakobi, im Volksmund

„Knattergebirge" genannt, war weniger durch prunkvolle Bürgerhäuser

geprägt, vermittelte jedoch mit den engen verwinkelten Gassen einen

besonders malerischen Anblick. Von den Zerstörungen am 16. Januar 1945

war das Jakobsviertel mit Ausnahme kleinerer Bereiche am Wallonerberg

vollständig betroffen. Die nach der Zerstörung noch in ihren

Umfassungsmauern weitgehend erhaltene Ruine der St. Jakobikirche an der

Jakobstraße wurde 1959 abgerissen.

Danach entstand in den Jahren 1961-1964 nach Wettbewerbsentwürfen von

G. Funk die Siedlung Jakobstraße als erstes altstädtisches Baugebiet

unter Anwendung typisierter Bauweisen (Großblock- und Plattenbau). Ohne

jegliche Anlehnung an die historische Straßenstruktur errichtete man in

aufgelockerter Bauweise fünfgeschossige sowie achtgeschossige

Wohnscheiben. Einbezogen wurden nur die randlich gelegenen Ruinen der

Johanniskirche, der Petrikirche, der Wallonerkirche und der

Magdalenenkapelle. Das Gebiet wurde 1968 durch drei Wohnscheiben am

Elbhang und 1974 durch das neunzehngeschossige Hochhaus in

Gleitbauweise an der Jakobstraße nach Entwürfen von W. Schmutzler und

G. Preil ergänzt.

Johanniskirche - Älteste

Magdeburger Pfarrkirche, Vorgängerbauten: 2 Saalkirchen der

Karolingerzeit, 1131 romanische Basilika, Westfront nach 1207, Langhaus

15. Jh., spätgotische Vorhalle 1453, Predigt Luthers 1524. Wiederaufbau

als Kulturzentrum.

Die Geschichte der Johanniskirche geht bis in das Jahr 941 zurück. Nach

dem großen Stadtbrand von 1188 entsteht mit dem Aufbau der beiden

Westtürme 1207 bis 1238 zum ersten Mal die später für Magdeburgs

Pfarrkirchen typische Doppelturmfront. Mit der Zerstörung Magdeburgs

1631 versinkt mit der Stadt auch ihre Bürgerkirche in Schutt und Asche.

Der Nachfolgebau wird erst 1670 eingeweiht. Aus der Innenausstattung

der Kirche ist die von Tobias Wilhelmi 1669 geschaffene barocke Kanzel

hervorzuheben, die leider den Bombardierungen Magdeburgs 1944 und 1945

zum Opfer fiel. Nur der Kanzelträger blieb erhalten. Nach dem Zweiten

Weltkrieg fungierte die stark beschädigte Johanniskirche als Denkmal.

Erst 46 Jahre nach der Zerstörung begann der Wiederaufbau. Seit 1999

ist die Johanniskirche wieder für die Öffentlichkeit zugänglich und

macht als außergewöhnlicher Konzert-, Fest- und Tagungsort von sich

Reden.

* * *

Der Magdeburger Bildhauer Heinrich Apel fertigte 1983 die Bronzetür mit

den Plastiken „Krieg“ und „Frieden“. Die Plastiken erinnern an die

beiden Zerstörungen Magdeburgs 1631 im Dreißigjährigen Krieg und 1945

im Zweiten Weltkrieg.

Davor: Skulptur „Mutter mit Kind" und „Trümmerfrau" 1982 von Heinrich Apel (1935-2020)

JOHANNISKIRCHE - älteste Magdeburger Pfarrkirche, spätromanisches

Westwerk, gotische Hallenkirche, Ruhestätte Otto von Guerickes, seit

1999 Kulturzentrum

941 Die Pfarrkirche wird

erstmalig als eine Volkskirche (plebejam ecclesiam) erwähnt, die im 12.

Jahrhundert dem Schutzheiligen St. Johannis (evangelista) gewidmet

wird.

1131 Mit dem Bau einer romanischen Basilika wird begonnen.

1238 Nach dem Niederbrand der

Kirche beginnt im Jahr 1207 der Wiederaufbau. Die Westtürme, die noch

bis zur Balustrade erhalten sind, werden errichtet und 1238

fertiggestellt. Deren Westfenster werden später noch einmal verändert.

1451 Nach einem Blitzeinschlag

brennt die Kirche erneut aus. Innerhalb weniger Jahre wird das

Kirchenschiff ab 1452 als spätgotische Hallenkirche wieder aufgebaut

und eine neue Vorhalle aus Werkstein 1453 errichtet.

1524 Martin Luther predigt in

der Johanniskirche (daher das Denkmal vor der Kirche), kurz darauf

treten fast alle Magdeburger Kirchengemeinden zum Protestantismus über.

Magdeburg wird eine der wichtigsten protestantischen Hochburgen

Deutschlands.

1631 Nach einem Turmeinsturz

1630 brennt die Johanniskirche beim großen Brand von Magdeburg 1631

vollständig aus. Erst 1662-1669 wird sie im wesentlichen in alter Form

vereinfacht wieder aufgebaut.

1672-1675 Die Turmspitzen

werden erneuert. In der Johanniskirche fanden berühmte Magdeburger

Patrizier ihre Ruhestätte, der Magdeburger Bürgermeister und

Naturforscher Otto von Guericke soll in der Familiengruft in der Kirche

beigesetzt sein, auch wenn das Grab nicht exakt nachweisbar ist; auch

ein Vertreter der Großen Französischen Revolution, General Lazare

Carnot, war zeitweilig hier beigesetzt.

1886 Ein von Emil Hundrieser gestaltetes Lutherdenkmal wird vor der Kirche errichtet.

1945 Das Kirchenschiff wird am

16. Januar 1945 beim Bombenangriff auf Magdeburg zerstört. Nach dem

Krieg werden die Reste des Kirchenbaus als Ruine gesichert.

1997-1999 Die Kirche wird als Kulturzentrum wieder aufgebaut.

Feurige Farben, flammendes Licht, großes Drama. Der renommierte

Künstler Max Uhlig hat mit der Gestaltung der sechs Langhaus- und

sieben Chorfenster in der Johanniskirche zwischen 2014 und 2017 ein

epochales Kunstwerk von Zerstörung und Neuanfang erschaffen, das weit

über die Elbestadt hinausstrahlt. Es gehört nach Anspruch und

räumlicher Dimension zu den größten Werken dieser Art in Deutschland,

die nach dem zweiten Weltkrieg entstanden. Initiiert wurde es vom

Magdeburger Kuratorium für den Wiederaufbau der Johanniskirche.

Uhligs Fenstergestaltung basiert auf zwei Themen, die für Uhligs Werke

grundlegend und immer wiederkehrend sind: Vegetation und Landschaft

erscheinen in stark abstrahierter Form. In den Langhausfenstern an der

Südseite erscheint Uhligs Komposition von tiefen Erd- zu leuchtenden

Gelb- und Grüntönen, durchsetzt mit flammendem Rot. Den Kontrast dazu

bilden die ganz in Schwarz gehaltenen Weinstöcke, die sich in den

Chorfenstern nach oben ranken. Der Betrachter ist eingeladen, sich der

Faszination hinzugeben und eine eigene freie Deutung zu finden. In den

intensiven feurigen Farben der Landschaft kann man aber auch die

Flammen sehen, die Magdeburg in der Vergangenheit mehrmals zerstörten.

In gleicher Weise stehen die stilisierten, in die Höhe wachsenden

Rebstöcke für neues Leben. Es ist für die Johanniskirche ein mehr als

passendes Werk: Als Ausgangspunkt der Reformation durch die Predigt

Martin Luthers am 26. Juni 1524 steht sie selbst als steinerner

Zeitzeuge unweigerlich für Erneuerung und Veränderung.

Johanniskirche Guericke-Gedenkstätte

1658 übernahm Otto von Guericke das Erbbegräbnis der Familie seiner

ersten Frau, Margarethe Alemann, in der damaligen Ratskirche. Neben

Guericke selbst (1686) wurden in der Alemann/Guericke-Gruft von 1658

bis 1704 weitere Familienmitglieder beigesetzt. 1674 wurden sowohl das

Stadt- als auch sein Familienwappen vom Bildhauer T. Wilhelmi gefertigt

und in der Kirche angebracht. Diese Würdigung erhielten nur wenige

Magdeburger. Seit 2000 erinnert eine Gedenkstätte an das Universalgenie

Otto von Guericke.

Ausblick von der Johanniskirche auf Rathaus und Alter Markt

Ausblick von der Johanniskirche auf Allee-Center Magdeburg und Dom zu Magdeburg

Ausblick von der Johanniskirche auf Neue Strombrücke, Zollbrücke, Königin-Editha-Brücke, Kaiser-Otto-Brücke

Am Schleinufer das Monument der Völkerfreundschaft

Ausblick von der Johanniskirche auf Jerusalembrücke und Jahrtausendturm Magdeburg

Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg, kurz Magdeburger Dom

Davor: Kunstmuseum Magdeburg - Kloster Unser Lieben Frauen

Hubbrücke Magdeburg über die Elbe und Magdeburger Dom

Die Sternbrücke über die Elbe

im südlichen Teil Magdeburgs am Flusskilometer 325,10 verbindet die

Altstadt mit der Elbinsel Rotehorn und dem dort befindlichen

Rotehornpark.

Wie auch die Ottostadt trägt die Hubbrücke eine bewegte Geschichte in

sich. Erbaut im Jahr 1848 als Teil der Magdeburger Hafenbahn, diente

sie ursprünglich dem wachsenden Güterverkehr zwischen dem

Industriehafen und den umliegenden Eisenbahnnetzen. Ein Meilenstein in

der Ingenieurskunst war der Umbau der Brücke im Jahr 1894, bei dem sie

zur Hubbrücke umgestaltet wurde. Diese Konstruktion ermöglichte es, den

mittleren Abschnitt der Brücke anzuheben, um Schiffen auf der Elbe eine

problemlose Durchfahrt zu gewähren. Der einzigartige Mechanismus machte

sie zu einer der modernsten Brücken ihrer Zeit und stärkte die

wirtschaftliche Bedeutung Magdeburgs als Verkehrsknotenpunkt.

Obwohl die Brücke im Laufe des 20. Jahrhunderts ihre ursprüngliche

Funktion verlor, blieb sie als bedeutendes Wahrzeichen erhalten. Nach

einer schweren Beschädigung im Zweiten Weltkrieg wurde sie restauriert

und steht heute unter Denkmalschutz. Eine umfassende Sanierung erfolgte

im Jahr 2013. Heute dient sie als beliebter Fuß- und Radweg, der einen

beeindruckenden Ausblick auf die Elbe und die Magdeburger Skyline

bietet. Die Brücke bleibt somit als ein Relikt industrieller Innovation

erhalten und erinnert an die Blütezeit des Hafenverkehrs in Magdeburg.

Dom zu Magdeburg - Protestantisches Gotteshaus und Deutschlands ältester gotischer Dom von 1520.

Das mdr Landesfunkhaus befindet sich am westlichen Ufer der Elbinsel,

von der aus sich ein Ausblick auf die Stadtsilhouette Magdeburgs

bietet. In unmittelbarer Nähe zur 1927 errichteten Stadthalle und dem

Messegelände setzt es damit die Tradition der kulturellen und

öffentlichkeitswirksamen Bauten an diesem Ort fort. Der

halbkreisförmige, dreigeschossige Büroring mit einer regelmäßigen

Lochfassade aus dunkelblau glasierten Klinkersteinen umfasst die sich

zur Stadt öffnenden Produktions- und Sendebereiche. Auf der Parkseite

erreicht man über eine Rampen- bzw. Treppenanlage den oberhalb des

Technikgeschosses liegenden Mitarbeitereingang zu den Büro-,

Redaktions- und Konferenzräumen.

Dieses Betonfragment war Teil der Mauer, die Berlin und Deutschland

teilte. 28 Jahre lang war sie Mittel und Zeichen der Unterdrückung.

Überwunden durch die friedliche Revolution in Ostdeutschland am 9.

November 1989, sind ihre Teile heute Symbol für die Kraft von Freiheit

und Selbstbestimmung - aber auch ein Mahnmal für deren immerwährende

Gefährdung.

Ein Geschenk von BILD an das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt

Magdeburg zum 20. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 2009 - in

Erinnerung an den Zeitungsgründer Axel Springer (1912-1985), der gegen

alle Widerstände an seinem Traum von der Einheit Deutschlands festhielt.

Dom zu Magdeburg - Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg, kurz Magdeburger Dom

Dom zu Magdeburg - Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg, kurz Magdeburger Dom

Dom zu Magdeburg - Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg, kurz Magdeburger Dom

Dom zu Magdeburg - Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg, kurz Magdeburger Dom

Hundertwassers "Grüne Zitadelle" von Magdeburg

Alter Markt, Magdeburger Reiter, Rathaus der Landeshauptstadt Magdeburg

GALERIA Magdeburg am Breiter Weg

Hubbrücke Magdeburg - von soweit her bis hier hin

Opernhaus Magdeburg am Universitätsplatz: Freudig trete herein und froh entferne dich wieder

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: