web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

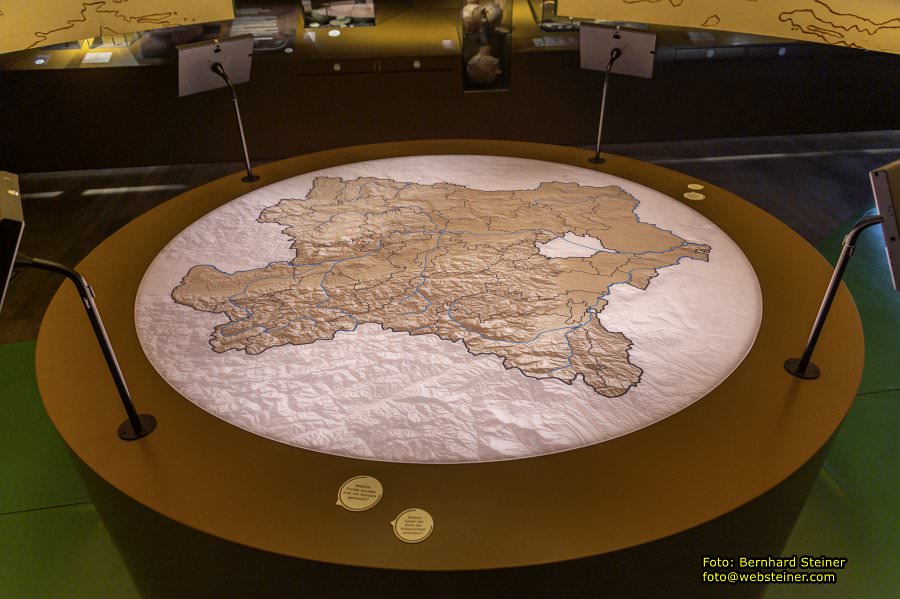

MAMUZ Schloss Asparn/Zaya

Asparn an der Zaya, September 2023

Im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya

werden 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte zu einem Erlebnis! Die

Ausstellungen und das archäologische Freigelände mit Nachbauten von

historischen Gebäuden lassen tief in unsere Entwicklung von der

Steinzeit bis ins Mittelalter blicken. Sonderschau 2023:

„Aufgezeichnet! Von der Höhlenmalerei zum modernen Comic“.

Vor etwa 70.000 Jahren lassen sich Menschen in Niederösterreich nieder und leben heute noch hier.

Während der letzten Eiszeit liegt ein dicker Eisschild über den Alpen

und dem heutigen Skandinavien. Dazwischen gibt es eisfreie Gebiete, wo

Pflanzen, Tiere und Menschen leben. Sie sind großen Klimaschwankungen

ausgesetzt. In Abschnitten mit gemäßigtem Klima breiten sich Wälder

aus, in kalten Perioden kann nur eine karge Tundrenvegetation

überleben. In Niederösterreich finden die Menschen jagdbare Tiere, wie

Mammuts, Wollnashörner, Rentiere, Wildpferde und Höhlenbären.

Unterstand suchen sie in Höhlen und bauen sich zeltartige Behausungen

im freien Gelände oder unter Felsdächern. Sie richten sich ein und

nutzen die vorgefundenen Bedingungen für ihr Überleben. Und sie suchen

nach Neuem und erweitern ihr Wissen. Ihre Erfahrungen überdauern durch

Kommunikation und Weitergabe von einer Generation an die nächste.

Wir stoßen heute auf die Spuren ihres längst vergangenen Alltags. Ihre

Werkzeuge, Waffen, Schmuck, Gräber machen uns zu Zeugen eines Lebens,

zu dem, wie heute, auch Freud und Leid gehören. Die Trauer um den Tod

zweier Säuglinge scheint in der pietätvollen Bestattung spürbar zu

sein. Dem steht das Rätsel um etwa hundert gewaltsam zu Tode gekommene

und scheinbar achtlos verscharrte Menschen gegenüber. Nicht nur Höhlen

bieten ein schützendes Dach über dem Kopf. Der Mensch nutzt die

vorhandenen Ressourcen von Anfang an und baut sie aus. Neben Wohnraum

in Höhlen baut er stabile Hütten im Freiland. Im Neolithikum werden

dann erstmals große Holzhäuser errichtet, die ersten Tiere gezüchtet

und Getreide angebaut. Die gedankliche Welt können wir heute nur

versuchen zu erahnen. Die riesigen Kreisgrabenanlagen, deren Funktion

für uns heute nicht ersichtlich ist, liefern uns Hinweise dafür. Sind

sie nach den Sternen ausgerichtete Versammlungsplätze, eine Art Tempel

oder doch Funktionsbauten?

Der Ackerbau und die Viehzucht bedeuten eine große Errungenschaft für

den Menschen. Etwa um 5.500 v. Chr. erreichen sie Mitteleuropa und

breiten sich langsam und kontinuierlich aus. Damit etablieren sich

Sesshaftigkeit, stabiler und langlebiger Hausbau sowie die

Keramik-Produktion. Der künstlerische Ausdruck scheint dem Menschen

seit vielen Jahrzehntausenden ein Bedürfnis zu sein. Allerdings wissen

wir heute nicht, welchen Stellenwert und welche Rolle die von uns als

Kunst interpretierten Objekte hatten. Die Kunst zu überleben, die Kunst

sich mit vorhandenen Gegebenheiten auseinanderzusetzen, sie zu nutzen

und weiterzuentwickeln, sind die Pfeiler, auf denen wir heute stehen.

Wir bauen auf diesen auf.

WENN MAUERN SPRECHEN KÖNNTEN. DER GASTGEBER SCHLOSS ASPARN/ZAYA ERZÄHLT VON SICH

Das Schloss Asparn steht wahrscheinlich auf einem ehemaligen Hausberg.

Urkundlich wird erstmals im Jahr 1108 ein Herr Poto de Asparn genannt.

Dieses Geschlecht wird als Begründer des kolportierten Hausberges

angenommen. 1286 soll Hademar III. von Sonnberg neben einer Holzburg

ein „prächtiges Schloss" erbaut haben.

In den folgenden Jahrhunderten wechselt das Schloss immer wieder seine

Besitzer. Reinprecht von Wallsee lässt 1421 neben anderen Umbauten die

beiden Ecktürme errichten. Von 1610 bis 1894 bleibt Schloss Asparn im

Besitz der Grafen Breuner, dann fällt es an das Haus Ratibor. Während

des 30-jährigen Krieges (1618-1648) wird es von den Schweden zerstört.

Neben Plünderungen und Abgaben leiden die Asparner zu dieser Zeit auch

unter der Pest. Ungefähr 30 Jahre später dokumentiert eine Zeichnung

das Schloss wieder als mächtigen Bau. Eine neuerliche Zerstörung

erfährt es mitsamt dem Ort im frühen 18. Jh. durch die ungarischen

Kuruzzen. Kurze Zeit später baut Max Ludwig Breuner das Schloss um. Im

frühen 19. Jh. wird ein Flügel des Schlosses geschleift, seither ist

der Innenhof zum Schlosspark hin geöffnet. Der Umbau, der die Funde aus

der Gewölbebeschüttung erbrachte, fand 2001/2002 für die damalige

Neugestaltung der Schausammlung statt. Seit 1964 in Pacht und seit 2010

im Besitz des Landes Niederösterreich, beherbergt das Schloss Asparn

das Museum für Urgeschichte. Ab 2014 werden hier anhand der Archäologie

Niederösterreichs 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte erzählt.

EINE KLEINE BEMALTE STATUETTE

Die Haut gelb, die Schürze ist aus schwarzen schräg gestellten Mäandern

aufgemalt. Die Haare, ebenfalls schwarz und gewellt, scheinen auch auf

Hals und Brust vorhanden zu sein. Ein roter Gürtel sitzt über dem

schwarzen Rock, unter der Brust eine große Doppelspirale. Ein kleiner

roter Punkt am Kopf wird auch als Schmuck gedeutet. Die Form des Kopfes

wirkt eher abstrakt, aufgesetzt auf einen sehr langen Hals.

AUS DEM NEOLITHIKUM

Solche Frauenstatuetten, bemalt und unbemalt, sind häufig in der mittleren Jungsteinzeit Niederösterreichs.

Meist kommen sie in Siedlungen vor. Daher weist ihr die Archäologie

gerne das Wesen eines Schutzsymboles für Haus und Hof, für Geborgenheit

zu.

WEIBLICHES IDOL VON FALKENSTEIN (moderne Replik), Fundort des Originals: Falkenstein (Bez. Mistelbach)

Kein Fund sieht heute noch so aus wie vor Tausenden von Jahren. Farben

verändern sich oder blättern ab. Diese neu geformte Replik der „Venus von Falkenstein" soll zeigen, wie die jungsteinzeitlichen Farben ursprünglich ausgesehen haben könnten.

Vom Stein zu Metall. Der Schritt ist zweifellos groß. Ohne Metall wären

keine effizienten Werkzeuge, keine wirksamen Waffen und erst recht

keine komplizierten Maschinen möglich. Aber es waren mehrere Schritte,

die am Ende zu dem führten, was wir in der Archäologie fassen. Wie es

sich abgespielt hat, versuchen wir aufgrund der archäologischen Funde

nachzuvollziehen. Wir kennen die ältesten Metallobjekte und beobachten

die schrittweise Entwicklung. Die einzelnen Epochen der Metallzeiten

sind nach den jeweils neuen Werkstoffen Kupferzeit (ca. 4000-2200

v.Chr.), Bronzezeit (ca. 2200-800 v.Chr.) und Eisenzeit (ca. 800-15

v.Chr.) benannt. Vermutlich breitete sich das metallurgische Wissen von

Vorderasien Über den Balkan nach Mitteleuropa aus.

Bereits in der vorangehenden Jungsteinzeit waren den Menschen

gediegenes Gold, Kupfer oder Eisen als seltene Materialien bekannt. Der

entscheidende Durchbruch war jedoch die Entdeckung, wie man reines

Kupfer aus Kupfererzen schmelzen konnte. In der Kupferzeit gelangen die

ersten Kupfergeräte nach Österreich. Sie stammen vermutlich aus

Südosteuropa. Jene Menschen, welche die Kunst der Kupfergewinnung

beherrschten, waren zweifellos gefragte Spezialisten. Das Kupfererz

wurde ab dem Beginn des 4. Jahrtausends v.Chr. in Bergwerken abgebaut.

Die Verarbeitung des Metalls führte auf Dauer zu einer Arbeitsteilung

innerhalb der Gesellschaft und zur Herausbildung von Berufen. Dennoch

dauert es fast zwei Jahrtausende, bis das weiche Kupfer von der

härteren Bronze abgelöst wird. Die Bronzezeit definiert sich durch eine

neue Entdeckung: die Legierung von Kupfer mit Zinn, wodurch Bronze

entsteht. Die handwerkliche und künstlerische Bronzetechnologle

steigert sich zur Perfektion. Dieser Werkstoff lässt sich leichter

gießen, besser schmieden und einfacher härten. So entstehen in der

Bronzezeit prächtige Schmuckformen, bessere Werkzeuge und völlig neue

Waffen.

Weiträumige Kontakte sind notwendig, um den hohen Bedarf an Rohstoff zu

decken. Die Erze sind ja nicht so einfach verfügbar, vor allem

Zinnlagerstätten sind selten. Am Ende der Bronzezeit und am Beginn der Eisenzeit

scheint das hohe Niveau der Bronzeverarbeitung schon fast Routine zu

sein. Zusätzlich kommt ein neues Material ins Spiel, das Eisen. Wie bei

der Bronze breitet sich auch das Wissen um die Eisenverhüttung zu

Beginn des 1. Jahrtausends v.Chr. aus dem Nahen Osten nach Mitteleuropa

aus. Schnell erreicht man auch damit höchstes handwerkliches und

künstlerisches Niveau. Von den ersten Kupferbeilen der Kupferzeit zu

den fein verzierten Kunstwerken der Kelten in der jüngeren Eisenzeit

vergehen einige Jahrtausende. Aber jedes Stück auf diesem Weg stellt

einen Meilenstein der Geschichte dar.

HAUSRAT IN SCHUTT UND ASCHE

Fundort: Kleiner Anzingerberg (Bez. Krems-Land), Datierung: ca. 2900 v. Chr.

SCHMUCK - Perlen wurden aus den unterschiedlichsten Materialien hergestellt.

TEXTILHERSTELLUNG - Die Spinnwirtel belegen die Herstellung von Fäden

auf Handspindeln. Die Webgewichte dienen zum Spannen der Kettfäden auf

einem Gewichtswebstuhl.

MUSCHELN UND SCHNECKEN - EINE DELIKATESSE - Wo sich Gewässer in der

Nähe befanden, wurden Flussmuscheln gesammelt. Auch Schnecken waren in

der Jungsteinzeit und Kupferzeit beliebte Delikatessen.

KNOCHEN- UND GEWEIHGERÄTE - Aus Tierknochen und Hirschgeweihen wurden

Geräte für viele Zwecke hergestellt: Spitzen zum Durchstechen von Leder

oder Rinde, Spateln zum Glätten von Leder, Meißel für feine

Holzarbeiten, Äxte zum Holzfällen und Hacken zur Bodenbearbeitung.

KERAMIKGEFÄSSE - Die Keramik der Jevišovice-Kultur ist häufig mit

Kerbleisten und Einstichen verziert. Auch die flächige Bemalung mit

Graphit ist üblich und verlieh den Gefäßen einen metallischen Glanz.

IN DER KUPFERZEIT: VERBRENNUNG DER TOTEN NEBEN GRÄBERN MIT SKELETTEN

Ihre Gefäße haben die Form einer auf den Kopf gestellten Glocke. Die

Archäologie nennt sie „Glockenbecherkultur". Ihr Verbreitungsgebiet

liegt von Marokko bis Polen, von Schottland bis Sizilien. Ihre

Hinterlassenschaften stammen sehr selten aus Siedlungen, vor allem aus

Gräbern. Beide Grabsitten, sowohl die der Körperbestattung als auch die

der Verbrennung, kommen nebeneinander vor. Neben dem typischen

Glockenbecher gehören Feuersteinpfeilspitzen, Armschutzplatten, oft

Kupferdolche zum Grabinventar der Männer. Die Frauengräber enthalten

neben Bernsteinobjekten oft Stirnbänder aus Kupfer, Silber und Gold.

Woher kommt diese neue und weiträumige Kultur? Das ist eine viel

diskutierte und bis heute unbeantwortete Frage. Von einem fremden

nomadisierenden „Volk (von) Bogenschützen" bis zu einer „einheimischen"

Kultur reichen die Meinungen. In Lichtenwörth, Wr. Neustadt, birgt eine

Grube acht Tote. Fünf Erwachsene und drei Kinder, 4, 5 und 8 Jahre alt,

deren Körper zum Teil übereinander liegen. Die Todesumstände sind

unbekannt. Zwei Äxte, fünf Pfeilspitzen, drei vollständige

Ösenhalsreifen und vier Fragmente befinden sich im Grab. Die

Ösenhalsreifen aus Kupfer sind Boten des neuen Werkstoffes Kupfer.

DOPPELBESTATTUNG ZWEIER KINDER

Sterbealter: 2 und 6 Jahre, Fundort: Unterhautzental (Bez. Korneuburg), Datierung: ca. 2200 bis 1550 v. Chr.

ZWEI KINDER IM GRAB, IN LIEBEVOLLER UMARMUNG

Die Siedlung Unterhautzental liegt bei Stockerau auf einem nach Süden

ausgerichteten Hang. Der Friedhof zur Siedlung enthielt einst

wahrscheinlich etwa 50 Gräber, 42 davon können noch geborgen werden.

Einige Tote liegen in Holzsärgen, in einem Fall, sogar in einem

Baumsarg. Die Bestatteten sind in ihrer Tracht niedergelegt, auf ihrer

rechten Seite in Hockerposition. An Beigaben erhalten sie Gefäße,

wahrscheinlich einst gefüllt mit Speisen und Getränken und

Fleischportionen von Hausschwein, Hausrind und Schaf. In einer kleinen

Grabgruppe am Rande der Siedlung werden auch zwei Kinder in äußerst

liebevoller Weise bestattet. Ein zweijähriges und ein ca.

siebenjähriges Kind liegen einander zugewandt in Hockerlage in einem

Grab. Die beiden Kinder scheinen sich an Schultern und Oberarmen

festzuhalten, sich zu umarmen. Die Todesursache ist unbekannt, die

Verletzung am Schädel des älteren Kindes könnte aber ein Hinweis sein.

BRONZEZEITLICHE WAFFEN

GRIFFPLATTENSCHWERT - Von der Länge her handelt es sich um eine

Übergangsform zwischen Langdolch und Kurzschwert. Fundort:

Vorder-Hainbach (Wien 14.), Datierung: ca. 1550 bis 1400 v. Chr.

VOLLGRIFFSCHWERT - Der Griffteil wurde in einem komplizierten

Gussverfahren separat an die Schwertklinge angegossen. Fundort: Ybbs an

der Donau (Bez. Melk), Datierung: ca. 1250 bis 1050 v. Chr.

ANTENNENGRIFFSCHWERT

GRIFFDORNMESSER MIT VERZIERTER KLINGE - Das Schwert wurde zusammen mit

dem Griffdornmesser gefunden, wahrscheinlich handelt es sich um eine

Deponierung oder um Grabbeigaben. Fundort: Leopoldsberg (Wien 19.),

Datierung: ca. 1050 bis 900 v. Chr.

AUFBRUCHSTIMMUNG IN DER SPÄTBRONZEZEIT?

Die Landwirtschaft bleibt unverändert die Lebensgrundlage, wie in den

vorangegangenen Abschnitten. Ein Anwachsen der Bevölkerung benötigt

aber neue Strukturen und Organisationen. Neue Gebiete, bis dahin

unbewohnt, werden jetzt erschlossen. Im offenen Flachland breiten sich

große Dörfer aus. Lange hallenartige Wohnhäuser, kleine Bauten für

Handwerker und Speicher in Pfostenbauweise verteilen sich über die

Siedlung. Diese großen bäuerlichen Dörfer sind vermutlich imstande,

mehr als ihre eigenen Gemeinschaften zu ernähren. Dies ermöglicht eine

gewisse Arbeitsteilung und Spezialisierung in der Gesellschaft. Von

zentraler Bedeutung sind die Ortschaften auf den Anhöhen.

Strategisch günstige Plätze, immer natürlich geschützt, werden mit

starken Wällen befestigt und mit Toranlagen versehen. Auf den Wällen

steigern oft noch zusätzliche Palisadenreihen das Gefühl der

Sicherheit. Unruhige Zeiten scheinen solche Maßnahmen zu fordern. Auf

der anderen Seite formen sich auch Kommunikationsnetze mit einem Fluss

von Wissen und Waren. Die große befestigte Höhensiedlung Schanzberg bel

Thunau am Kamp im Waldviertel liegt auf einem Höhenrücken mit gutem

Überblick über das umliegende Land. Ein steiler Abbruch sichert das

Gelände im Osten und Süden, ein mächtiger Wall schützt an den anderen

Seiten. Über zwei Tore ist die Siedlung zu betreten. In den Wohnhäusern

garantieren Backöfen, Webstühle, Vorratsgruben und Kellerbereiche die

Versorgung im Alltag. Gussformen aus Stein und Ton belegen sogar eine

Bronzeverarbeitung in der Siedlung.

Eine Brandkatastrophe lässt die Bewohner und Bewohnerinnen all das

aufgeben. Im Hanghaus 01 erhält sich durch den Brand ein Teil des

Hausinventars in Originallage. In der Hausecke im Inneren bleibt eine

Herdplatte erhalten, an der Außenwand der Rest eines Backofens.

Zahlreiche Gefäße beim Herd bilden das Spektrum von Behältern in einem

spätbronzezeitlichen Haushalt ab. Sogar eine Reibplatte mit Reibstein

zum Mahlen von Getreide lehnt noch an der Hauswand. Durch den Brand ist

auch Getreide verkohlt, das uns wertvolle Informationen über den

spätbronzezeitlichen Ackerbau liefert. Gerste dominiert neben Emmer,

Einkorn, Dinkel, Nacktweizen und Rispenhirse. Zu den bereits bekannten

eiweißhaltigen Pflanzen Erbse und Linse gesellen sich jetzt Ackerbohne

und Linsenwicke. Leindotter und Mohn dienen als wichtige Quelle

pflanzlicher Fette. Wo sind die Menschen wohl hingezogen, nachdem sie

Haus und Hof überstürzt verlassen mussten?

DAS PHANOMEN DEPOTFUND

Die Deponierungen werden als Teil des Lebens und des

Gemeinschaftsempfindens gedeutet. Das Vergraben in der Nähe oder sogar

in Siedlungen scheint diese Interpretation zu stützen. Die

unterschiedlichen Zusammensetzungen der Depots könnten dabei die

möglichen Motivationen und Hintergründe für die Deponierung ausdrücken.

Mit den Gefäßdepots werden in erster Linie Speise- und Trankopfer

verbunden, mit einer anschließenden „Entsorgung" der Gefäße. Diese Art

von Opferungen wird oft von Ackerbaukulturen gepflegt, im Rahmen von

zyklisch wiederkehrenden Jahresereignissen. Auch hinter den sogenannten

Metallwertdepots werden rituelle Handlungen vermutet. Vielleicht sollte

der Erde symbolisch ein Teil von dem zurückgegeben werden, was ihr

vorher aus den Bergwerken „geraubt" worden war.

Trotzdem sind manche Depots auch als reine Materiallager oder

vielleicht sogar Verstecke in Betracht zu ziehen. Merkwürdig aber, dass

diese Lager in vielen Fällen nicht mehr abgeholt werden. Die

sogenannten Ausstattungsdepots verfolgen vielleicht ähnliche Ziele wie

die Metallwertdepots. Dabei könnte man bei einigen Ausstattungsdepots

und den Schmuckdepots auch an verstecktes „Familiensilber" denken. Ein

Depot vereint alle Elemente der archäologischen Erforschung vergangener

Kulturen in sich. Es enthält den sakralen Aspekt der Bestattung, den

profanen Aspekt des Alltags, den technischen Aspekt des Handwerks, auch

wenn der Grund für die Deponierung oft nicht eindeutig ist.

NUR DAS BESTE GUT GENUG FÜR DIE REISE INS JENSEITS?

Die Archäologie versucht Alltag, Leben und Sterben anhand von Dingen

nachzuzeichnen, die sich bis heute erhalten haben. Die meisten und am

besten erhaltenen Objekte stammen dabei aus Gräbern. Oft wird

angenommen, dass die Grabausstattungen eine soziale Ordnung abbilden,

dass sie wie ein „Spiegel" des Lebens wirken. Sie sollen nicht nur den

Reichtum oder die Armut der Toten zu Lebzeiten, sondern auch ihren

Status in der Gemeinschaft verdeutlichen. Die Gedankenwelt der

Gesellschaft verraten die Gräber zwar nicht, aber sie bezeugen Sitten

im Umgang mit dem Tod. Welche Änderung in der Vorstellungswelt bedeuten

die Verbrennung der Toten auf einem Scheiterhaufen und die Bestattung

der Überreste in Urnen? Die Ausbreitung dieses Brauches ist bald über

weite Teile des heutigen Mitteleuropas zu beobachten. Die Archäologie

nennt diesen Abschnitt der Bronzezeit auch Urnenfelderzeit.

Warum und von wo startet dieser Grabbrauch? Warum wird der Leichnam

„vernichtet"? Auf welche Weise breitet sich diese Bestattungssitte aus?

Vielleicht ist es Ausdruck eines Kommunikationsnetzes, das auch für die

Verbreitung der Rohstoffe Kupfer und Zinn angenommen wird. Der Leichnam

wird vermutlich in seiner besten Kleidung, mit dem Schmuck, den Waffen

aus Bronze und anderen persönlichen Dingen auf dem Scheiterhaufen

verbrannt, die Überreste bestattet. Aber oft liegen im Grab auch

unverbrannte Gegenstände aus Bronze neben ganzen Serien von Gefäßen,

die ebenfalls nicht im Feuer lagen. Dabei wissen wir nicht, wessen

Eigentum die Objekte in den Gräbern sind: Gehörten sie den Bestatteten

oder den Hinterbliebenen?

Auch wenn wir die Lebensanschauung hinter den Grabbräuchen nicht

kennen, versuchen wir die Menschen zu sehen und ihre Trauer zu erahnen.

„Sich Mühe machen um ein Begräbnis,

eine würdige Beerdigung, einen großartigen Leichenzug zu haben: All

dies ist mehr zum Trost der Lebenden als von Nutzen für die Toten."

Augustinus von Hippo, 354-430, Bischof von Hippo Regius, im heutigen Algerien

MÄCHTIGE HÜGEL PRÄGEN DIE LANDSCHAFT DES WEINVIERTELS

Es sind Grabstätten, die seit etwa 2.500 Jahren an die Toten erinnern,

die unter ihnen bestattet sind. In der älteren Eisenzeit, der

Hallstattzeit, sind die Grabsitten vielfältig. Die Toten werden unter

einem Hügel oder in einem Flachgrab bestattet. In Niederösterreich ist

die Verbrennung der Toten, gemeinsam mit Schmuck, Waffen und

Werkzeugen, üblich. Die Ausstattung mit Trink- und Speisegeschirr ist

von großer Bedeutung. Dient sie für das letzte Festmahl im Diesseits

oder für die Versorgung im Jenseits? Beeindruckend sind die mächtigen

Hügelgräber, einzeln oder in Dreiergruppen, wie in Gemeinlebarn,

Bernhardsthal, Rabensburg, Oberweiden. Das größte unter ihnen ist der

Großmugi, 14 m hoch und 46 m im Durchmesser. Er steht jetzt allein, war

ursprünglich aber auch Teil einer kleinen Gruppe, die heute leider

eingeebnet und nur mehr im Luftbild als Umriss zu sehen ist. In

Absdorf, Gaisruck, Niederhollabrunn, Niederfellabrunn stehen die

einzelnen imposanten Hügel auf einer Geländeerhebung und wirken dadurch

noch majestätischer.

„LEBERN" ODER „LEWARN" BEDEUTET ERDHÜGEL

Der „Ort, wo Grabhügel sind" wird Langenlebarn im Jahr 836 n. Chr. in

einer Urkunde genannt. Die Grabhügel stammen aus der Hallstattzeit.

Einer davon, der Tumulus 3, enthält eine große Grabkammer aus Holz mit

einem reichen Trink- und Speiseservice. Fast genau in der Mitte des

Grabes wurden die verbrannten Knochenreste des Tofen, ursprünglich wohl

in einem Holzkistchen niedergelegt. Mindestens sieben Tonfiguren

begleiten den Verstorbenen, drei davon zur Hälfte schwarz und rot

bemalt. Wie diese Figuren sind wohl auch die Reiterfigur und das Gefäß

mit aufgesetzten Stierköpfen Ausdruck der Zeremonien bei diesem

prunkvollen Begräbnis.

AUFGEZEICHNET. VON DER HÖHLENMALEREI ZUM MODERNEN COMIC

Wussten Sie, dass die steinzeitliche Höhlenmalerei auch als Vorgänger

unserer Comics gilt? Urgeschichte und Archäologie faszinieren bis heute

viele Menschen, deshalb gab es immer auch eine populäre Aufarbeitung in

Bildgeschichten und Illustrationen. Tatsächlich gibt es

altsteinzeitliche Darstellungen, die offenbar karikaturhaften Charakter

besitzen. Die meisten Höhlenbilder lassen sich aber wohl mit

religiös-magischen Vorstellungen und Zeremonien verbinden Die

dargestellten Tiere und Fabelwesen bevölkerten sicherlich auch die

Geschichten, die man sich am Lagerfeuer erzählte. Gute Erzählungen

begeistern uns Menschen aber immer noch nicht nur am Lagerfeuer. Stoff

für gute, satirische Geschichten und Karikaturen bieten auch unsere

Vorstellungen vom Lebensalltag unserer Vorfahren und von der Arbeit der

Archäolog:innen. Es geht aber keineswegs darum, bloß zu spotten - sie

sind ein Mittel, die gängige Praxis und Interpretation humorvoll zu

hinterfragen. Wissenschaftscomics und archäologische Zeichnungen sind

wichtige Ausdrucksmittel der Forschung und Vermittlung.

DIE STÄDTE BILDUNG, HANDWERK, FORTSCHRITT, HUNGER, KRANKHEIT

Im 12. Jh. kommt es zu einem starken Anstieg der Bevölkerungszahl, es

entwickeln sich größere Siedlungen mit städtischem Charakter. Sie

liegen meist an wichtigen Verkehrswegen, wie etwa der Donau, sowie an

Verkehrsknotenpunkten. Beispiele für Städte aus dieser Zeit sind Tulin,

Wien oder Krems, die bereits in der Römerzeit eine wichtige Stellung

eingenommen hatten. Um 1200 erhalten nach und nach auch abgelegene

Siedlungen wie etwa Zwettl ein städtisches Gepräge. Im 13. Jh. kommt es

zu einem weiteren Aufschwung der Städte. Besonders die größeren

landesfürstlichen Zentren gewinnen zunehmend an Selbstständigkeit. Zu

nennen sind hier etwa Wien, Wiener Neustadt, Krems und Tulin. 1365

gründet Rudolf der IV. die Universität Wien. Bevor Universitäten und

Privatschulen aufkamen, war das Bildungswesen von der Kirche getragen

worden.

Die Städte sind also Zentren für Bildung und Kultur, aber auch für

Handel und Geldwirtschaft. Gemeinsam mit der steigenden Produktion und

der wachsenden Spezialisierung der Handwerke bringt das Aufblühen der

Städte gute Absatzmärkte mit sich. Besonders ab dem 13. Jh.

organisieren sich die freien Handwerker in Zünften, in Österreich

Zechen genannt. Es herrscht Beitrittspflicht, wobei die Anzahl der

Meister beschränkt bleibt. Als rechtliche Grundlage gilt die

Zunftordnung, die Rechte und Pflichten der Mitglieder regelt, wie die

Unterstützung kranker Mitglieder. Die Vertreter der Zünfte

konzentrieren sich oft in gewissen Straßen und Vierteln, die auch nach

ihnen benannt werden. Auf der anderen Seite hat die große

Bevölkerungskonzentration auch negative Auswirkungen: Seuchen breiten

sich in den Städten aus. Die medizinische Versorgung ist gering,

teilweise werden Kranke in Quarantäne genommen. Im besten Fall erfolgt

eine Behandlung, Hilfe erhofft man sich besonders durch das Gebet als

auch durch abergläubische Handlungen.

Anfang des 14. Jhs. kommt es in weiten Teilen Europas zu einer fast

zwanzig Jahre währenden Hungersnot. Durch die weltweiten

Handelsbeziehungen eingeschleppt, verbreitet sich die Pest über ganz

Europa. Sie wütet zwischen 1347 und 1353, ungefähr 25 Millionen

Menschen sterben. Das ist ein Drittel der damaligen Bevölkerung

Europas. Aber es beginnt auch eine Zelt der Aufbrüche und der

wissenschaftlichen und künstlerischen Fortschritte. Die Erfindung des

modernen Buchdrucks durch Gutenberg in der Mitte des 15. Jhs. gilt als

eine der Errungenschaften, die mit dem Übergang vom Mittelalter in die

Neuzeit verbunden werden. Die Renaissance führt zu einer Wiederbelebung

antiker kultureller Errungenschaften; im Humanismus spiegelt sich die

veränderte Auffassung des Menschen wieder. Die großen

Entdeckungsfahrten bringen neue naturwissenschaftliche und geografische

Erkenntnisse und damit verbunden die Nutzbarkeit neuer Handelswege.

ÜBERLIEFERN MIT UND OHNE SCHRIFT

Viele Tausende von Jahren geschieht Weitergabe von kulturellem Wissen

über mündlichen Austausch. Wahrscheinlich oft über Symbole, die nur

Eingeweihte verstehen und deuten können. Viele Völker schreiben nichts

über sich selbst nieder. Wir erfahren von ihrer Existenz aus

Schriftquellen von Kulturen, die über

sie schreiben. Diese Berichte sind natürlich subjektiv, teils

wurden sie gar mit einer besonderen Absicht, etwa zu Propagandazwecken,

verfasst. So sind die Darstellungen oft wohlgesinnt wohlgesinnt

gegenüber gegenüber Freunden, Freunden, abwertend gegenüber Gegnern.

In die Gebiete nördlich der Alpen kommt die Schrift erst mit den

Römern. Inschriften auf Grabsteinen, Bauinschriften und Meilensteine

zeugen davon. Im Laufe des Frühmittelalters und mit der

fortschreitenden Christianisierung werden Klöster zu Zentren der

Schriftkultur. In den Scriptorien vervielfältigen Mönche Schriften und

Bücher und füllen damit die Bibliotheken der Klöster. Lebensgeschichten

von Heiligen sind etwa aussagekräftige Dokumente dieser Zeit. Lange

Zeit sind es nur wenige, die lesen und schreiben können.

Schriftkundigkeit bedeutet auch Macht. Zugang zu Bildung und damit zu

Unterricht in Lese- und Schreibkunst war lange Zeit vor allem dem

Nachwuchs der Kirche, den Novizen in den Klöstern zugänglich.

Die karolingische Bildungsreform Karls des Großen bringt kulturellen

Aufschwung. Die sogenannte „karolingische Minuskel", eine Erneuerung

der Schriftart, breitet sich ab der Zeit um die Mitte des 8. Jhs. von

der Hofschule Karls des Großen aus. Im Verlauf des Mittelalters werden

in den Städten Domschulen und schließlich private Schulen und

Universitäten gegründet. Es kommt zu einem Anstieg des allgemeinen

Bildungsgrades. Mit der Einrichtung der Unterrichtspflicht unter Maria

Theresia 1774 wird Schulbildung einer größeren Anzahl von Kindern

zugänglich. Trotzdem werden Teile der Bevölkerung, wie Mädchen und

Arme, noch immer von Bildung ferngehalten. ferngehalten.

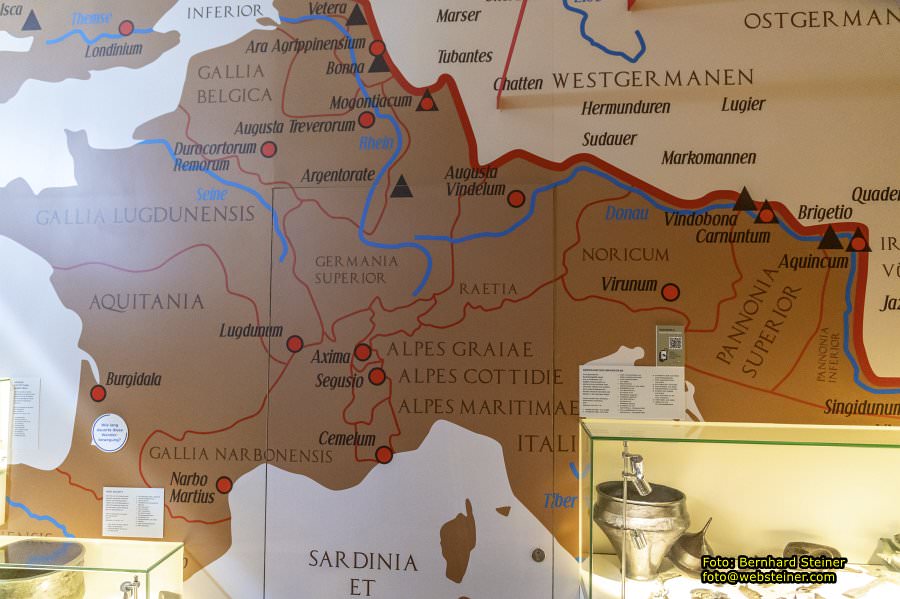

DER RÖMISCHE LIMES - 5.500 KM GRENZE

Entlang der römischen Grenze - hier symbolisiert durch die Palisade aus

Holz - existierten rege Handelsbeziehungen zwischen dem Süden und dem

Norden, angedeutet durch die roten Bänder. Mit dem Limes markieren und

sichern die Römer die Außengrenzen ihres Reiches. Seine Gestaltung

richtet sich nach den örtlichen Bedingungen. Einzelne Kastelle und

Wachttürme bis zu durchgehende Steinmauern, wie der Hadrianswall in

Großbritannien, sichern und schützen die Grenze. Große Flüsse wie Donau

und Rhein werden als natürliche Grenze genutzt.

Das Königreich Noricum wird im Jahr 15 v. Chr., unter Kaiser Augustus,

Teil des Römischen Reiches. Zur römischen Provinz wird es 45 n. Chr.

unter Kaiser Claudius. Zu dieser Provinz gehören Niederösterreich,

Kärnten, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Teile Tirols im

heutigen Österreich. Im heutigen Nieder- und Oberösterreich bildet der

norische Limesabschnitt vom 1. bis zum 5. Jh. n. Chr. einen Teil der

nördlichen Grenze des Römischen Reiches. Er verläuft die Donau entlang

von Passau (Batava) bis Zeiselmauer (Cannabiaca). Östlich liegt die

Provinz Pannonien. Der Limes an der Donau wird nach und nach durch

verschiedene Befestigungsanlagen gesichert. Erste Holzkastelle mit

Palisaden, Erdwällen und Gräben werden im fortschreitenden 1. Jh. n.

Chr. errichtet. Im frühen 2. Jh. n. Chr. kommen weitere Kastelle dazu,

einige Lager werden in Steinbauweise ausgebaut. Während der

Markomannenkriege, von 166-180 n. Chr., wird der norische Limes weiter

verstärkt.

Unter Kaiser Trajan (98 bis 117 n. Chr.) findet das Imperium Romanum

seine größte Ausdehnung. Der Limes hat eine Länge von ca. 5.500 km. Am

Ende des 2. Jhs. n. Chr. findet der Umbau von Holz-Erde-Lagern zu

Steinkastellen am norischen und pannonischen Limes statt. Im 4. Jh. n.

Chr. schließlich schwächt eine Heeresreform die Grenzheere in den

Provinzen. Die Kastelle an den Grenzen werden in der Folge von reinen

Militäranlagen auch zu zivilen Städten. Es kommt zu einer Bauoffensive;

viele Kastelle werden massiv verstärkt. In Mautern, Traismauer, Tulln,

Zeiselmauer werden Ecktürme und Zwischentürme zu Fächer- und

Hufeisentürmen umgebaut. Bürgerkriege innerhalb des Imperiums und ins

Reich drängende Völker aus dem Norden und dem Osten erschüttern Rom ab

der Mitte des 4. Jhs. Spezielle Truppen sichern jetzt die Grenzen, die

reguläre Armee wird in das Landesinnere verlegt. Die Anlagen werden zu

Restkastellen verkleinert. Die Soldaten leben mit ihren Angehörigen

innerhalb der Militäranlagen, die Zivilsiedlungen rund um die Lager

werden aufgegeben. 395 n. Chr. kommt es zur Teilung in ein Ost- und

Weströmisches Reich. Diese politischen Umstellungen führen in der

Provinz Noricum zu wirtschaftlichen Krisen. Die militärische Sicherung

der nördlichen Reichsgrenzen wird unmöglich. Verschiedene Völker

belagern, plündern und zerstören die Limesorte an der Donau. Das Jahr

476 bringt das Ende des Weströmischen Reiches. Im Jahr 488 zieht ein

Teil der romanischen Bevölkerung, vor allem die wirtschaftliche,

politische und militärische Elite, aus der Provinz Ufernoricum nach

Italien ab. Die nicht abgewanderten Bevölkerungsgruppen richten sich

mit den germanischen Zuwanderern ein.

TONGEFÄSSE AUS HÜGELGRÄBERN

Die Grabzusammenhänge sind nicht überliefert. Die Gefäße zeigen lokale und römische Einflüsse.

Fundort: Niederhausleithen (Bez. Amstetten), Datierung: ca. O bis 150 n. Chr.

GESICHTSURNE - Einzigartiges Gefäß mit Gesicht und drei aufgesetzten Nebengefäßen.

BARBARICUM NENNEN DIE RÖMER DIE GEBIETE AUSSERHALB IHRES REICHES

Der Begriff Barbaricum geht auf die Griechen zurück, die alle nicht

Griechisch Sprechenden als bárbaroi bezeichneten. Die Römer übernehmen

diesen Ausdruck und nennen die Gebiete östlich des Rheins und nördlich

der Donau, außerhalb des Römischen Reiches, Barbaricum. Unter Kaiser

Augustus, dem ersten Kaiser Roms, werden diese Gebiete zur römischen

Provinz Germania. Auch die Markomannen unter ihrem König Marbod im

heutigen Böhmen siedeln in diesem Gebiet. Mit der Niederlage in der

Varusschlacht 9 n. Chr. muss dieses expansive Vorhaben fallengelassen

werden. Kaiser Augustus beschränkt sich jetzt auf die Stabilisierung

bestehender Grenzen. Ein reger Austausch zwischen dem Barbaricum und

dem Römischen Reich ist zum Vorteil für beide. Römer, Germanen und

Angehörige anderer Völker gehen ihren Geschäften nach und reisen

zwischen dem Römischen Reich und dem Barbaricum hin und her.

DER LIMES, EINE DURCHLÄSSIGE „GRENZE" ZUR KONTROLLE DES GRENZVERKEHRS

Der Limes stellt weniger eine durchgehende Mauer oder Trennlinie als

vielmehr ein System der Überwachung und Kontrolle der Grenzen des

Reiches dar. Die Verbindungen zwischen den Wachposten dienen auch der

schnellen Nachrichtenübermittlung. Reger Austausch und Verkehr mit

Waren aller Art über den Limes hinweg findet statt. Rom beobachtet das

Geschehen, nimmt Steuern ein, reguliert aber auch den Zuzug von

Völkerschaften. Germanische Völker aus dem Norden und Völkerverbände

aus dem Osten drängen im Laufe der Jahrhunderte ins Römische Reich. Im

fortgeschrittenen 4. Jh. n. Chr. nehmen kriegerische Einfälle

germanischer Gruppen zu. Gleichzeitig werden Germanen immer mehr in die

spätrömische Militärorganisation integriert und auf Reichsgebiet oder

in der Grenzzone angesiedelt..

GERMANISCHE PRÄSENZ IN NIEDERÖSTERREICH NÖRDLICH DER DONAU IM 1. JH. N. CHR.

Die früheste Präsenz von Germanen in Niederösterreich fällt in die

Regierungszeit von Tiberius (14-37 n. Chr.) und Claudius (41-54 n.

Chr.). Die germanischen Markomannen unter ihrem König Marbod kommen vom

main-fränkischen Raum kurz vor Christi Geburt ins heutige Böhmen. Die

Quaden lassen sich in den Gebieten östlich davon nieder. Marbod wird

vom Stammesadeligen Catualda gestürzt, der bald darauf selbst

vertrieben wird. Kaiser Tiberius siedelt die Gefolgschaften Marbods und

Catualdas im Gebiet zwischen Waag und March neu an. Er unterstellt sie

Vannius, dem romfreundlichen König der Quaden.

Die frühe Anwesenheit der Germanen in Niederösterreich ist

archäologisch anhand ihrer Gräber nachzuweisen. Aus der 1. Hälfte des

1. Jhs. stammt das älteste bis jetzt bekannte germanische Brandgrab

Niederösterreichs, gefunden in Mannersdorf/March. Die verbrannten

Überreste des Toten und seine Ausstattung werden in einen Bronzekessel

gelegt, die Waffen vorher unbrauchbar gemacht. Reste eines Trinkhornes,

Kasserollen und Bronzegefäße aus rätischen oder norischen Werkstätten

weisen den Bestatteten einer sozialen Oberschicht mit weiträumigen

Kontakten zu. Eine Körperbestattung einer 35-45-jährigen Frau aus

derselben Zeit wurde in Baumgarten/March entdeckt. Diese mag mit dem

quadischen Vanniusreich zu verbinden sein. Besonders erwähnenswert sind

die Bestandteile eines norischen Gürtels. Ein Spiegel aus Silber stellt

aufgrund seines Materials eine Seltenheit dar. Das Marchtal dient

einmal mehr als wichtiger Verkehrsweg von der römischen Provinz nach

Norden.

ΕΙΝ ΚΟΜMEN UND GEHEN - MIT UND OHNE GEWALT

Die dynamische Wanderschaft der Völker auf (dem heutigen)

niederösterreichischem Territorium wird durch die keilförmig in den

Raum ragenden Gestaltungselemente verdeutlicht: Auch hier basieren die

Wandgrafiken auf ausgewählten Fundstücken aus der Frühgeschichte

Niederösterreichs. Um 375 n. Chr. löst der Druck der Hunnen in Richtung

Westen die große Völkerwanderung" aus. Der Grund dafür ist nicht

gesichert. Eine mögliche Erklärung wird in einer starken Klimaänderung

gesehen, die viehzüchtende Nomaden zur Suche nach neuen Weidegründen

zwingt. Mit der Ankunft der Hunnen 375/376 n. Chr. im Schwarzmeerraum

und der Zerschlagung des Gotenreiches des Ermanerich lässt die

Forschung die Völkerwanderungszeit beginnen. 433 n. Chr. erhalten die

Hunnen als Dank für ihre Unterstützung einen Teil der römischen Provinz

Pannonien, wo sie langsam sesshaft werden. 445 wird Attila alleiniger

Herrscher über die Hunnen. Sein Herrschaftszentrum liegt in der

Pannonischen Tiefebene. 453 stirbt Attila, nur kurze Zeit darauf

zerfällt das Hunnische Reich. Die Periode der Völkerwanderungszeit ist

geprägt von Konflikten zwischen den vom Schwarzmeergebiet bis Spanien

und Nordafrika bis Skandinavien wohnenden Völkern. Bündnisse und

Allianzen zwischen allen Seiten wechseln sich mit gegenseitigen

Angriffen ab.

Die Wanderbewegungen östlicher sowie germanischer Völkerverbände,

darunter Hunnen, Goten, Vandalen und Alanen, bringen das bestehende

Gefüge durcheinander und führen zum Teil in Folge zu Reichsbildungen.

Der durch die Bevölkerungsverschiebungen ausgelöste „Domino-Effekt"

erhöht den Druck auf die Grenzen des Römischen Reiches. Viele der

spätantiken Städte werden zerstört, neue Zentren entstehen und vergehen

wieder im Laufe der folgenden Jahrhunderte. Zeitgenossen berichten über

und beschreiben die verschiedenen Völker, die ihnen manchmal nur aus

Erzählungen und Beschreibungen bekannt sind, oft voller Vorurteile und

zu „Propagandazwecken". In Niederösterreich, Teil der römischen

Provinzen Noricum und Pannonien, leidet die Bevölkerung unter dem

Verfall des Römischen Reiches. Die Unruhen an den Grenzen und die

Überforderung der römischen Armee wirken sich auf die gesamte Provinz

aus. Die Verwaltung löst sich auf, Städte verwahrlosen, sodass

Ammiannus Marcellinus über die Provinzhauptstadt Carnuntum sagen kann,

sie sei „ein verlassenes und verwahrlostes Nest". Mit der Abwanderung

der Langobarden von Pannonien nach Italien im Jahr 568 n. Chr. endet

nach allgemeiner Übereinkunft die Völkerwanderungszeit.

ZWEI POLYEDEROHRRINGE, GOLD MIT GRANATEINLAGEN

BESTATTUNG MIT DEFORMIERTEM SCHÄDEL

Grab einer reich ausgestatteten 25-30-jährigen Frau, deren Schädel

künstlich verformt wurde. Einzelne Bestattungen und kleine Grabgruppen

in der Nähe von Weilern sind in diesem Zeithorizont häufig zu

beobachten.

Fundort: Ladendorf (Bez, Mistelbach), Datierung: ca. 470-500/510 n. Chr.

DIE LANGOBARDEN ZIEHEN IN DAS EHEMALIGE LAND DER RUGIER

487/488 n. Chr. wird das Rugierreich im Auftrag des weströmischen

patricius und rex italicae Odoaker zerschlagen. Teile der romanischen

und romanisierten Bevölkerung ziehen gegen Süden ab. Danach siedeln

sich die Langobarden noch unter der Oberherrschaft der Heruler - im

„Rugiland", dem heutigen westlichen Weinviertel und Südmähren, an.

Paulus Diaconus, ein langobardischer Geschichtsschreiber, berichtet

darüber. Die Langobarden gehören zur großen Gruppe der Elbgermanen und

siedelten zuvor wohl im nördlichen Mitteldeutschland.

Etwa 505 überschreiten sie die Donau. Laut Paulus Diaconus halten sie

sich im „feld", wohl das heutige Tullnerfeld, auf. Nachdem sie ihr

Siedlungsgebiet auf das nordöstliche Weinviertel und Teile Panonniens

ausgedehnt haben, ziehen die Langobarden 568 n. Chr. nach Italien ab.

Ein Vertrag mit den Awaren räumt ihnen ein Rückkehrrecht auf 200 Jahre

ein.

Die frühesten Gräber der Langobarden finden sich in Niederösterreich in

der Gegend von Krems und Hollabrunn, dem einstigen „Rugiland". Auf

ihrer Reise vom Norden Europas in den Süden nehmen sie verschiedene

Einflüsse auf, diese sind in ihren Gräbern wiederzufinden. In Freundorf

im Tullnerfeld enthalten zwei nebeneinander liegende und gleich alte

Gräber die Skelette eines Hundes und eines Pferdes sowie eines

erwachsenen Mannes. Auf seinem Sarg sind eine Lanze und eine fränkische

Wurflanze, ein Ango, deponiert. Die Kombination von Waffenausstattung

und Tierbestattung weist ihn als vornehmen berittenen Krieger des 6.

Jhs. aus. Er könnte ein Langobarde oder auch ein Mann aus dem

Frankenreich gewesen sein.

NEUE GERMANISCHE KÖNIGREICHE AM NÖRDLICHEN DONAUUFER IM 5. JH. N. CHR.

Nach dem Untergang des Attilareiches 453 n. Chr. entsteht im östlichen

Wald- und Weinviertel „Rugiland", das Königreich der ostgermanischen

Rugier. Der Handel mit den Römern spielt sich auf eigenen Märkten ab.

Archäologische Hinweise sind Münzen mit Monogrammen rugischer Könige.

487-488 wird das Rugierreich von den Römern unter Odoaker zerschlagen.

Ab Mitte des 5. Jhs. gründen die ostgermanischen Heruler ein Reich

nordöstlich des „Rugilandes". Sie siedeln an der March, in Südmähren

und im östlichen Weinviertel. Im Jahr 508 befreien sich die Langobarden

von der herulischen Vorherrschaft, deren Reich sich auflöst.

Vermutlich steht in Asparn/Schletz ein Dorf der Heruler, gleich daneben

liegen auch die dazugehörigen Gräber. Der Platz ist wohl aufgrund

seiner Nähe zu einer Kreuzung der Bernsteinstraße gewählt worden. Ein

hier bestatteter Mann wird durch seinen silbernen Ohrring als ein

Vornehmer, wohl Mitglied einer Kriegerschicht, identifiziert. In einem

Mädchengrab bleiben eine kleine Fibel vom Mantelverschluss und Perlen,

wohl ihres bestickten Kleides erhalten. In Ladendorf findet man das

Grab einer reich ausgestatteten 25-30-jährigen Frau, vermutlich einer

Herulerin. Auffallend ist die künstliche Deformation ihres Schädels.

Dies ist eine Sitte, die sich mit den Hunnen und ostgermanischen

Völkern im 5. Jh. bis nach Mitteleuropa ausbreitet und im 6. Jh. wieder

verschwindet. Um den Schädel in diese Form zu bringen, muss er schon im

Kindesalter so bandagiert werden, dass er sich turmartig nach oben

verlängert.

EIN HERRSCHAFTSZENTRUM NACH RÖMISCHEM VORBILD

Auf der Hochfläche des Oberleiserberges bei Ernstbrunn, Bezirk

Korneuburg befindet sich in der Völkerwanderungszeit wahrscheinlich ein

Herrschaftssitz eines suebischen Königs. Die germanischen Sueben gelten

als die Nachfahren der Markomannen und Quaden. Es handelt sich offenbar

um einen Ort besonderer politischer Bedeutung am Rand des Römischen

Reiches. Im Zentrum der Siedlung liegt ein Herrenhof. Er besteht etwas

über hundert Jahre, in denen er vier Ausbauphasen erlebt. Mit römischer

Fußbodenheizung, Steinfundament, Fachwerkwänden, Prunkfassade und

römischen Dachziegeln aus Ton dient er als großes Wohnhaus,

Wirtschaftsgebäude und Repräsentationsbau.

Um 450 n. Chr. wird er ein letztes Mal ausgebaut. Die Architektur

spätantiker Paläste ist besonders in der Gestaltung der Fassade des

Herrenhofes erkennbar. Im Römischen Reich ausgebildete Handwerker

führen wohl den Auftrag aus. Werkzeuge zur Holzbearbeitung, wie Dechsel

und Löffelbohrer, sind bei den Ausgrabungen gefunden worden.

Glasgefäße, Fensterglas, Ziegel und römische Keramik sind zum Teil aus

dem Imperium importierte Luxusgüter, die die hohe soziale Stellung und

den Grad der Romanisierung anzeigen. Die Romanitas, die römische

Lebensart, Wohnkultur und gehobene Tischkultur wird in hohem Maße

imitiert. Wahrscheinlich wird die Anlage in der 2. Hälfte des 5. Jhs.

n. Chr. gewaltsam zerstört. Vielleicht ist dieses Ereignis in der

Gotengeschichte des Jordanes beschrieben: Der ostgotische König

Thiudimir, Vater Theoderichs des Großen, besiegt den Suebenkönig

Hunimund an einem „hochgeschützten Ort".

DIE AWARISCHEN REITERNOMADEN ERREGEN GROSSES AUFSEHEN IN ΒΥΖΑNZ

Der byzantinische Chronist Theophanes (760-817/818) berichtet: „Die

ganze Stadt lief zusammen, um sie zu betrachten, da man ein solches

Volk noch nie gesehen hatte. Denn sie trugen die Haare hinten ganz

lang, gebunden mit Bändern und geflochten, während die übrige Tracht

den anderen Hunnen ähnlich war." Das trägt sich 558/559 in

Konstantinopel/Byzanz zu, und es ist eine awarische und keine hunnische

Gesandtschaft, die beim römischen Kaiser Justinian I. vorspricht. Die

Awaren, eine Stammeskonföderation von nomadischen Steppenreitern,

erbitten die Erlaubnis, sich im byzantinischen Reich niederlassen zu

dürfen. Im Gegenzug versprechen sie militärische Unterstützung. Und

wirklich besiegen sie in wenigen Jahren die „Barbarenreiche" an der

Nordschwarzmeerküste.

Als der Kaiser vertragsbrüchig wird, verbünden sich die Awaren mit den

Langobarden. Sie suchen Unterstützung gegen die germanischen Gepiden,

Verbündete von Byzanz. Der awarische Khagan Baian muss erst zum Bündnis

überredet werden. „Die langobardischen Gesandten betonten ferner, ein

Krieg gegen die Römer liege im eigensten Interesse der Awaren, weil

ihnen andernfalls jene zuvorkommen und mit allen Mitteln die Macht der

Awaren niederwerfen würden, wo immer auf Erden sie sich befänden",

schreibt dazu Menandros Protector, ein griechischer

Geschichtsschreiber. Der awarische Khagan Baian ist ein geschickter

Verhandler. Bei einem Sieg sollen die Awaren die Hälfte der Beute, das

gesamte Gepidenland und ein Zehntel des gesamten Viehbestandes der

Langobarden erhalten. Die Gepiden werden besiegt, die Langobarden

überlassen den Awaren ihr Land und ziehen 568 n. Chr. nach Italien. Mit

diesem Ereignis endet nach allgemeiner Lehrmeinung die Periode der

Völkerwanderung.

Im Karpatenbecken wird das Awarenreich 200 Jahre lang eine ernst zu

nehmende politische Kraft im Europa des frühen Mittelalters. Mit klarer

Strategie sowie einem gut organisierten und disziplinierten Heer

verschaffen sich die Awaren Respekt und Prestige. Sowohl durch

Tributzahlungen vom Frankenreich und von Byzanz als auch durch

Plünderungen sichert der Khagan seine Machtposition an der Peripherie

des byzantinischen Reiches. Karl der Große bringt schließlich das

Khaganat zu Fall und plündert seine Reichtümer. Zum Völkerverbund der

Awaren gehören neben Resten von Langobarden, Gepiden und vielleicht

sogar Romanen und Slawen. Im Lauf der Zeit werden die Awaren sesshaft.

Sie bestatten ihre Toten auf großen Friedhöfen mit reihenförmig

angeordneten Gräbern. Über die Anfangszeit ist wenig bekannt.

Wahrscheinlich sind die frühen Gräber Brandbestattungen, die

Bestattungssitte ändert sich aber bald zu Körpergräbern so bleibt es

bis zum Ende des Awarenreiches.

DIE AWARISCHE FRAUENTRACHT REPRÄSENTIERT WEITRÄUMIGE KONTAKTE

Eine Rekonstruktion der awarischen Bekleidung ist vor allem aufgrund

der erhaltenen Trachtbestandteile möglich. Für die Vorstellung der

Frauentracht sind damit Grabfunde fast die einzigen Quellen. Die

Trachtbestandteile aus Metall, Glas oder Bein erhalten sich im

Gegensatz zu organischen Materialien im Boden besser. Das Obergewand

der Frauen kann mit einer Mantelschließe zusammengehalten werden, wie

im Kindergrab 82c von Leobersdorf. Aus den Grabfunden können wir

erkennen, dass die awarische Frauentracht vielfältige Kultureinflüsse

aufweist, mit einer starken Kontinuität bis in die Spätawarenzeit.

Spinnwirtel liegen in den Frauengräbern, sowie auch Messer und

Nadelbüchsen an der linken Körperseite. Kleine Metallringe weisen

darauf hin, dass sie wohl an das Gewand angenäht waren. Frauen der

Mittelawarenzeit (650-710 n. Chr.) tragen Halsketten mit sogenannten

Hirsekornperlen. In der Spätzeit sind die Ohrringe oval und es kommen

Armreifen aus Bronze und Drahtfingerringe hinzu. Typische Perlen sind

Melonenkernperlen. Eine Besonderheit sind Perlenketten aus

Mosaikaugenperlen, Augenperlen und Mehrfachüberfangperlen. Sie sind von

Irland im Westen bis zum Kaspischen Meer im Osten, von Oberägypten im

Süden bis nach Skandinavien im Norden bekannt. Dabei ist es noch nicht

gelungen, die Produktionszentren zu lokalisieren.

DIE SLAWISCHE LEBENSART BREITET SICH SCHNELL AUS

Die früheste slawische Besiedlung in Niederösterreich nördlich der

Donau ist durch Grabfunde belegt. Es sind einfache Brandbestattungen in

Urnen, die vor allem im Gebiet zwischen Manhartsberg und

Dunkelsteinerwald geborgen wurden. Schriftliche Quellen und

archäologische Funde der frühen Slawen allgemein zeichnen ein Bild

einer stark landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft. Sie scheinen in

dezentral organisierten Strukturen mit geringen sozialen Unterschieden

zu leben. Zeitlich ist die Ankunft der Slawen in Niederösterreich nicht

sicher fassbar. Sie mag mit dem Rückzug der Langobarden aus den

Gebieten nördlich der Donau, In der zweiten Hälfte des 6. Jhs.

zusammenhängen. Die Slawen sind auch Teil des awarischen

Völkerverbandes und kommen mit diesen in unseren Raum. In schriftlichen

Quellen wird außerdem von einem Verband slawischer Völker berichtet. Er

bildet sich Anfang des 7. Jhs. im Zuge einer Rebellion gegen die Awaren

unter dem fränkischen Kaufmann Samo heraus. Dieses „Samo-Reich" soll an

der Peripherie des awarischen Herrschaftsgebietes liegen, wobei aber

seine genaue Lokalisierung umstritten ist. Frühe slawische Siedlungen

in Niederösterreich wurden beispielsweise in Mitterretzbach und

Michelstetten im Weinviertel ergraben. Die Grubenhäuser weisen meist

Feuerstellen auf, zum Teil regelrechte Öfen. Tiefe luftdicht

verschließbare Speichergruben zur Getreidelagerung, Mühlsteine zum

Mahlen von Getreide sowie Spuren von Geweihbearbeitung sind in den

Siedlungen nachzuweisen. Die Keramik erlaubt aufgrund ihrer technischen

Veränderungen und Verzierungsweise eine zeitliche Einordnung.

VERGOLDETE SCHEIBENFIBEL AUS PRESSBLECH, VERZIERT MIT TIERWIRBEL UND ZENTRALER GLASEINLAGE

Fundort: Pitten (Bez. Neunkirchen), Grab 43A, Datierung: 700 bis 800 n. Chr.

Der Geschmack der Awaren verändert sich im Laufe der Zeit. Dies zeigt

sich eindrucksvoll an der Art, wie sie die verschiedenen Bestandteile

ihrer prunkvollen Gürtel sowie ihre Zopfspangen herstellen und

verzieren.

GÜRTELGARNITUR, ZWEITEILIG AUS BUNTMETALL GEGOSSEN, DURCHBROCHEN Der

vielteilige Gürtel mit gegossenen Einzelteilen ist typisch für die

Spätawarenzeit. Die Hauptriemenzunge ist zweiteilig gearbeitet und

zeigt ein stilisiertes Rankenmotiv. Awarische Männer flochten ihre

langen Haare und hielten sie mit Zopfspangen zusammen.

Fundort: Leobersdorf (Bez. Baden), Grab 81, Datierung: vor 800 n. Chr.

MIT GOTTES HILFE - KARL DER GROSSE UND DAS AWARENREICH

Die Raumarchitektur zeigt, wie Karl der Große seine Pranke nach dem

Gold anderer Völker ausstreckt. Die auf heutigem niederösterreichischem

Gebiet vorherrschende Volksgruppe der Awaren wird dabei besiegt und ihr

Reich zerschlagen. Das Frühmittelalter in Europa ist geprägt durch den

Niedergang des Weströmischen Reiches und das Entstehen neuer Reiche auf

dessen Gebieten. Bis 795/796 n. Chr. stellt das awarische Reich,

Khaganat genannt, eine starke Macht in Europa dar. Große Teile Mittel-

und Westeuropas beherrschen die Franken unter Karl dem Großen. Im Osten

bleibt das Oströmische Reich eine stabile Größe. Seine Hauptstadt

Byzanz ist eine alte griechische Stadt, die im 1. Jh. n. Chr. Teil

einer römischen Provinz wird. Kaiser Konstantin der Große macht sie 330

n. Chr. offiziell zur Hauptstadt. Schließlich erhebt Kaiser Theodosius

I im Jahr 380 n. Chr. das Christentum, das bis 311 n. Chr. - dem Jahr

der offiziellen Erlaubnis seiner Ausübung - verfolgt wurde, zur

Staatsreligion.

Im Lauf der Völkerwanderungszeit werden germanische Völker auf

römischem Reichsgebiet angesiedelt. Viele germanische Anführer sind

Anhänger des Arianismus, einer vom Katholizismus abweichenden

christlichen Lehre. Die Karolinger, ein Herrschergeschlecht der

Franken, bauen auf ein katholisches Königtum. 751 kommen sie im

Frankenreich an die Macht. Karl der Große ist ab 768 König und wird zu

Weihnachten im Jahr 800 in Rom von Papst Leo III. zum Kaiser gekrönt.

Schon 788 wird das Herzogtum Baiern Teil des Frankenreiches. Karl

bringt das Frankenreich zu seiner größten Ausdehnung und macht es zu

einem Großreich neben Byzanz und dem arabischen Kalifat im Osten.

Daneben ist er ein vehementer Streiter für das Christentum. Er erobert

das (nunmehr schon fast vollständig katholische) Langobardenreich in

Italien, führt Krieg gegen die islamischen „Mauren" in Spanien, kämpft

erbittert gegen die heidnischen Sachsen und zerstört das Reich der

Awaren. Gleichzeitig bemüht er sich um einen kulturellen Aufschwung in

seinem Frankenreich. Er sorgt für eine Bildungsreform und stabilisiert

die Verwaltung. Kaiser Karl ist einer der größten Herrscher des

Mittelalters. 1165 wird er sogar von Gegenpapst Paschalis III. im

Auftrag Friedrichs I., genannt Barbarossa, heiliggesprochen. In

Nordeuropa beginnt die Wikingerzeit 793 n. Chr. mit dem Überfall auf

das Kloster Lindisfarne an der Nordostküste Englands. Bis 1066 sind die

Skandinavier ein wichtiger Faktor. Neben Überfällen unterhalten sie

Handelsbeziehungen mit dem Frankenreich, sie sind begehrte

Geschäftspartner im Osten und bekleiden Ämter als Garden in Byzanz.

ZERSTÖRTES REITERGRAB

Ein awarischer Reiter wurde bei Drasenhofen mit seinem aufgezäumten

Reitpferd bestattet. Die genauen Fundumstände sind heute nicht mehr

nachvollziehbar, Gräber dieser Art wurden im östlichen Weinviertel aber

erst im 8. Jh. angelegt.

Fundort: Drasenhofen (Bez. Mistelbach) Datierung: 700 bis 800n. Chr.

ZWEI SCHMUCKSCHEIBEN (PHALEREN) AUS EISEN, GOLDPLATTIERT; TRENSE AUS EISEN

IN HOC SIGNO VINCES - DIE AUSBREITUNG DES CHRISTENTUMS

Der rote Ausstellungsraum ist geprägt durch Kreuz und Taufschale,

beides Symbole für die Ausbreitung des Christentums. Auszüge aus den

vier Evangelien des Neuen Testamentes, geschrieben in der

karolingischen Minuskel, lassen zusammen ein Kreuz entstehen. Im Juni

172 n. Chr. werden die römischen Truppen bei einem Feldzug gegen die

germanischen Markomannen von diesen eingeschlossen. Hitze und

Wassermangel scheinen sie zum Aufgeben zu zwingen. Da bricht ein

Gewitter mit starkem Regen los und rettet sie aus ihrer ausweglosen

Situation. Dieses Ereignis wird einem Wunder zugeschrieben, das

betenden christlichen Soldaten zu verdanken sei. Während der Römischen

Kaiserzeit bringen Soldaten den christlichen Glauben, den sie im Orient

kennengelernt haben, in den Donauraum. Die Verbreitung der christlichen

Religion im Römischen Reich ist ein lange währender Prozess. Unter

immer größer werdendem gesellschaftlichen Druck konvertieren immer mehr

Heiden zum Christentum. Kaiser Konstantin schließlich macht das

Christentum zur offiziellen Staatsreligion. Vor allem in den Städten

findet das Christentum zahlreiche Anhänger und es entstehen kirchliche

Organisationsstrukturen. Diese zerbrechen mit dem Niedergang des

Weströmischen Reiches 476 n. Chr. Möglicherweise hielt sich jedoch in

der darauffolgenden Zeit ein „Restchristentum", das von der

verbleibenden romanischen Bevölkerung getragen wurde. Nachdem Karl der

Große den Krieg gegen die Awaren gewonnen hat, wird auch östlich der

Enns die Missionierung verstärkt. Kirchliche Institutionen und

fränkisch-bairische Adelige werden gezielt mit Ländereien im Osten

belehnt oder nehmen diese auch ohne ausdrückliche Zustimmung des

Kaisers in Besitz. Zuständig ist vor allem das Bistum Passau. Kyrill

und Method, die sogenannten „Slawenapostel", wirken im angrenzenden

Mährischen Reich.

KÖNIG KARL ZERSTÖRT DAS AWARENREICH

Die Enns ist der „limes certus", die Grenze zwischen den Awaren und den

Baiern. Dennoch werden im 8. Jh. im niederösterreichischen Donauraum

rege Kontakte gepflegt. Die Franken bauen unter Karl I. ihre

Vormachtstellung aus. Acht Jahre lang kämpft Karl I., später der Große,

gegen die Awaren. Einhard, sein Biograf, meint, der Awarenkrieg sei

Karls größter Sieg, neben dem gegen die Sachsen. Es geht um die

Ausdehnung des Fränkischen Reiches, aber er führt den Krieg auch gegen

den heidnischen Glauben. Mitte September 791 findet der erste Angriff

gegen die Awaren statt. Davor schlägt Karls Heer bei Enns/Lorch sein

Lager auf. Es wird mehrere Tage gefastet, gebetet und es werden

zahlreiche Messen gefeiert, wie Einhard berichtet. Der Feldzug soll

durch göttlichen Segen gestützt erfolgreich sein. Aber erst 796 sollte

Karl das awarische Khaganat endgültig zerstören können. Durch

Bürgerkriege geschwächt unterwirft sich der Khagan dem fränkischen

König ohne Widerstand. Die awarische Residenz wird zerstört und

geplündert, die Reichtümer ins Frankenreich gebracht. Die Missionierung

der heidnischen Awaren wird jetzt mit großem Eifer betrieben.

UNGARISCHER REITERKRIEGER

Mit Säbel und Pferd wurde ein junger ungarischer Reiterkrieger wohl um

das Jahr 1.000 in Gnadendorf bestattet. Zwischen 14 und 18 Jahren

dürfte er alt gewesen sein.

DER REITER VON GNADENDORF - UNGARISCHE STEPPENREITER IN NIEDERÖSTERREICH

Der Völkerverbund der Magyaren oder Ungarn lässt sich gegen Ende des 9.

Jhs. im Karpatenbecken nieder. Sie kommen aus den östlichen

Steppengebieten, anderen Gruppen ausweichend. Bereits im 9. Jh. sind

sie einerseits kurzfristige Bündnispartner für Baiern oder Mährer,

andererseits unternehmen sie zahlreiche Beutezüge und Überfälle oder

handeln Verträge für Tributzahlungen aus. Bereits 881 wird über eine

Schlacht gegen die Ungarn bei Wien/am Wienfluss berichtet. Um 900

plündern die ungarischen Reiter unter ihrem Führer Árpád Norditalien im

Auftrag Kaiser Arnulfs. Nach bewährter Methode werden den Ungarn

Greueltaten zugeschrieben. Dies geschieht mit eindeutig

propagandistischer Ausrichtung.

Im Jahre 907 erlebt das Frankenreich bei Pressburg gegen die Ungarn

eine empfindliche Niederlage und bedeutende territoriale Verluste. Das

bairische Ostland geht an die Ungarn verloren, die Grenze wird an die

Enns zurückverlegt. Für die Bevölkerung scheint sich durch die

Herrschaft der Ungarn nicht viel verändert zu haben.

Verwaltungsstrukturen und Grundherrschaften sind offenbar von den

Ungarn nicht zerstört worden. In den darauffolgenden Jahren mehren sich

ungarische Überfälle und Beutezüge, bis König Otto I. 955 in der

Schlacht am Lechfeld das ungarische Heer aufreibt. Dieser Sieg beendet

die Periode der ungarischen Überfälle. 962 lässt sich König Otto I. zum

Kaiser krönen. Die Herrscherdynastie der Liudolfinger wird daraufhin

auch als Ottonen bezeichnet. Sie stellt für die folgenden zwei

Jahrhunderte den Kaiser. Im Osten entwickelt sich das Königreich Ungarn

unter Stephan I. der 1001 formell gekrönt wird. Anlässlich von

Aushubarbeiten stößt man in Gnadendorf auf einen menschlichen Schädel

und ein Stück eines Schwertes. Eine rasch eingeleitete Rettungsgrabung

birgt das Grab eines jungen Mannes, der mit Säbel und Schwert bestattet

wurde.

RÄTSEL UM EINEN JUNGEN UNGARISCHEN REITER

2000 wird bei Aushubarbeiten in Gnadendorf ein Grab entdeckt. Auf dem

rechten Arm des Skelettes liegt ein eiserner Säbel in seiner Scheide,

eine Besonderheit an Prunk und Kunstfertigkeit. Im Bauchbereich finden

sich Gürtelbeschläge. Bei den Beinen des Toten erhielten sich Schädel

und Teile der Beine eines Pferdes. Eine Trense und Steigbügel stammen

vom Reitzubehör. Zur Fleischbeigabe, dem Oberschenkel eines Pferdes,

gehört ein Messer. Mehrfach gelochte Silbermünzen dienten wohl der Zier

der Kleidung oder des Zaumzeuges.

Laut Untersuchungen handelt es sich um einen jungen Mann, zwischen 14

und 18 Jahren, kräftig, gut trainiert und ein geübter Reiter. Eine

nicht verheilte Wunde in der Armbeuge und eine Monate alte

Kopfverletzung könnten zum Tod geführt haben. Außergewöhnlich ist der

Nachweis des sogenannten „Klippel-Feil-Syndroms". Eine angeborene

Krankheit mit Verwachsungen der Wirbelkörper, einer Deformation der

Schädelbasis und vermutlicher Schwerhörigkeit. Der junge Mann bekommt

eine veraltete Ausstattung aus der sogenannten Landnahmezeit zwischen

ca. 895-940 n. Chr. mit ins Grab. Ist sie ein Statussymbol und stammt

von einem Vorfahren? Die archäologischen Objekte sind also mehr als 50

Jahre älter als das Radiokarbondatum ergibt. Diese Situation wirft neue

Fragen zur Anwesenheit der Ungarn nach 955 auf. Zu dieser Zeit liegt

das Siedlungsgebiet der Ungarn weit östlich der Grabstelle. Stirbt er

an einem der historisch belegten Ungarneinfälle und wird im

„Niemandsland" begraben?

DER EINFLUSS DER KIRCHE IN POLITIK UND BILDUNG WÄCHST

Die Kirche hat im Mittelalter großen Einfluss auf Kultur und

Wirtschaft. Der Wein findet vor allem durch seine Rolle in der

christlichen Liturgie sowie als Genussmittel bald in den Klöstern

seinen festen Platz. Bibliotheken in den Klöstern sind Hüter der

Schriftkultur. Im Scriptorium, der Schreibstube, werden Bücher

geschrieben und durch Abschreiben vervielfältigt. Hier findet die

Ausbildung der Novizen, aber auch die Unterweisung von Laien im Lesen

und Schreiben statt. Das verleiht der Kirche großen Einfluss auf das

Bildungswesen und die Schriftkultur. Städtische Domschulen übernehmen

eine wichtige Rolle in der Bildung, im Verlauf des Mittelalters werden

sie nach und nach von Universitäten und Privatschulen abgelöst.

In der Zeit nach 1000 n. Chr. entstehen neue geistliche Orden wie jene

der Zisterzienser und der Kartäuser. Das hochmittelalterliche Ideal

eines strikt kontemplativen Ordens haben sich die Kartäuser bis heute

erhalten. Bodenfliesen in den Klöstern und manchmal auch in

Profanbauten, wie der Gozzoburg in Krems, tragen Darstellungen mit

christlicher Symbolik, immer eng verbunden mit der Vorstellungswelt des

Mittelalters. Im Hochmittelalter unternahm man Pilgerfahrten aufgrund

von Gelübden, speziellen Privilegien im Kirchenrecht oder in der

Hoffnung auf Heilung körperlicher Gebrechen. Im Spätmittelalter pilgert

man vor allem zum Erwerb von Ablässen, also dem Erlassen von zeitlichen

Sündenstrafen, zum Gnadenort. Pilgerandenken, wie die Pilgermuschel aus

Grafendorf oder das winzige Pilgerzeichen aus Drösing, sind begehrte

Erinnerungen an Pilgerreisen.

Zu einem langjährigen Machtkampf zwischen Kirche und Kaiser kommt es,

als sich der Papst im 11. Jh. gegen die Ernennung eines Erzbischofes

durch den Kaiser zur Wehr setzt. Diese Auseinandersetzung fällt in die

Zeit einer allgemeinen Kirchenreform, eine Rückbesinnung auf die

ursprüngliche Aufgabe der Heilsverkündung mit Betonung der Autorität

des Papstes findet statt. Der sogenannte Investiturstreit (Investitur =

Einsetzung von Bischöfen und Reichsäbten) gipfelt im bekannten

„Canossa-Gang". Der vom Papst mit dem Bann belegte und von ihm sogar

abgesetzte Kaiser muss Abbitte leisten. Nach dreitägigem Bitten im

leichten Bußgewand mitten im Winter befreit ihn der Papst am 28. Jänner

1077 vom Bann. Der Streit zwischen Kaiser und Kirche um die Macht ist

damit nicht beigelegt. Erst 1122, also 45 Jahre später kommt es zu

einer Einigung, dem Wormser Konkordat. Der Kaiser verzichtet in Folge

auf die Einflussnahme bei der Einsetzung von Bischöfen.

Eine bedeutende Folge dieser Konflikte ist die Auflösung der

traditionellen Einheit von Kaisertum und Papsttum; das Verhältnis

zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt wird neu bestimmt. Die

Konkurrenz zwischen weltlicher und geistlicher Vorherrschaft wird bis

ins Spätmittelalter erhalten bleiben. Ein weiterer, epochenprägender

Streit ist jener innerhalb der Kirche, der sich im fortgeschrittenen

14. Jh. an der Frage nach dem rechtmässigen Papst entzündet. Hierbei

spielen auch politische Aspekte eine große Rolle. Es kommt zu einer

jahrzehntelangen Spaltung der lateinischen Kirche, die Sitze der beiden

Päpste befinden sich in Rom und Avignon. Teils erheben sogar mehrere

Päpste gleichzeitig den Anspruch, das legitime Oberhaupt der Kirche zu

sein. Schließlich führten Abdankungen beziehungsweise Absetzungen der

Päpste und eine Wahl zur Existenz eines einzigen, allgemein anerkannten

Papstes.

ARM UND REICH IM HEILIGEN RÖMISCHEN REICH

Die Idee des strategischen Schachspiels wird in diesem Raum der

mittelalterlichen Ständestruktur in einem Spannungsfeld

gegenübergestellt. Inspiriert vom Boden des Raumes spiegelt die Decke

ein schachbrettartiges Muster, wobei die Vitrinen wie mittelalterliche

Schachfiguren im Raum verortet sind. 962 n. Chr. lässt sich Otto der

Große durch den Papst krönen und ist somit der erste Kaiser des

„Heiligen Römischen Reiches". Davor hatte er sich bereits mit dem Sieg

über die Ungarn 955 am Lechfeld als Beschützer der Christenheit und der

Kirche bestätigt. Das Reich sollte eine von Gott gewollte Fortsetzung

des antiken Römischen Reiches sein, das „Heilig" im Titel betont das

Kaisertum von Gottes Gnaden.

1095/1096 folgt Papst Urban II. einem Hilferuf des byzantinischen

Kaisers und initiiert den Kriegszug zur Rückeroberung des islamisch

eroberten Palästinas. Es kommt zwischen 1096 und 1101 zu mehreren

großen Kreuzzugswellen, dem sogenannten Ersten Kreuzzug. Das Ziel, die

Eroberung Jerusalems, wird um 1099 erreicht, das Kreuzritterheer

plündert und verwüstet die Stadt. 1273 wird Rudolf von Habsburg zum

König des „Heiligen Römischen Reiches". 1282 erwirbt er Österreich,

Steiermark und die Krain und leitet so den Aufstieg der Habsburger zu

einem der mächtigsten Herrscherhäuser ein.

Die Gesellschaft im Europa des Mittelalters ist in Ständen organisiert,

in die man überwiegend hineingeboren wird. Diese Ordnung wird als fest

und von Gott gegeben angenommen. Als erster Stand gilt der Klerus, als

zweiter der Adel und als dritter das Bürgertum und der Bauernstand, dem

die meisten Menschen angehören. Die Aufgaben der Stände sind klar

definiert. Dem Klerus obliegt das Seelenheil und die moralische und

sittliche Erziehung. Die Adeligen verpflichten sich zu Schutz und

Verteidigung von Volk und Land. Die Bauern sorgen für die

Lebensgrundlage der oberen Stände. Die Schicht der einfachen Bürger

lebt vor allem in den Städten. Der Wechsel von einem Stand in den

anderen ist zwar möglich, geschieht aber selten. Die Zugehörigkeit zum

Adel und dem dritten Stand hängt von der Abstammung, nicht vom Reichtum

ab. So kann ein Bürger aus dem dritten Stand vermögender sein als ein

verarmter Adeliger des zweiten Standes. Die Angehörigen des ersten

Standes, des Klerus, entstammen fast ausschließlich dem Adel. Sie

besitzen Rechte und Pflichten und genießen Privilegien gegenüber dem

dritten Stand der Bürger und Bauern.

ADEL VERPFLICHTET - HERRSCHAFTSDEMONSTRATION

Adel, so wie wir ihn heute verstehen, bildet sich im Mittelalter

heraus. Er beruht auf dem feudalistischen Prinzip, für das die

Abstammung und das Lehenswesen wichtige Merkmale sind. Daraus erwächst

Macht und Herrschaft über Land und Menschen, die als von Gott gegeben

legitimiert werden. Diese Machtposition bringt Einfluss auf politische

Entscheidungen und verpflichtet zur Übernahme von Verantwortung für das

Gemeinwohl. Die Erblichkeit überträgt den gehobenen gesellschaftlichen

Status auf die gesamte Familie. Eine eigene Erziehung bereitet den

Nachkommen auf seine Position in der Gesellschaft und seine Aufgaben

als Adeliger vor. Die Erhebung von Personen mit besonderen Verdiensten

in den Adelsstand kann nur vom Adel selbst vorgenommen werden, meist

sogar nur von ihren höchsten Vertretern, wie dem König oder Kaiser. Die

Herausbildung des mittelalterlichen Adelsstandes ist umstritten.

Bereits im Frühmittelalter bestehen durch Grundbesitz und

Grundherrschaft soziale Unterschiede. Die moderne Forschung betrachtet

den politischen Einfluss durch die Herrschaft über Menschen als einen

wichtigen Faktor für die Herausbildung des Adels. In Niederösterreich

richten unter anderem Adelige aus dem Frankenreich infolge des Sieges

Karls des Großen über die Awaren im Jahr 796 n. Chr. Grundherrschaften

ein.

Ein Merkmal des Adels nach außen ist die Repräsentationskultur. Das

äußert sich in einem besonderen Lebensstil mit eigenem Ehrenkodex,

Kleidung, sogar eigener Esskultur und dem Leben in großen

repräsentativen Wohngebäuden. Die Jagd als Freizeitvergnügen und

„Sport" ist dem Adel vorbehalten, Würfelspiele dienen zum Zeitvertreib.

Eine Ausrüstung mit Waffen und Pferden sind wichtiger Bestandteil des

aufwändigen Lebensstils. Die ersten Burgen mit Steinarchitektur

entstehen im heutigen Niederösterreich ab dem Übergang vom Früh- zum

Hochmittelalter, ungefähr im 11. Jh. Sie werden auf Anhöhen erbaut wie

die Burg Raabs, oder als Niederungsburgen, wie ein turmartiger Steinbau

in Sachsendorf. Handwerkliche Tätigkeiten werden sowohl auf den

Burganlagen als auch in den umliegenden waldfreien Flächen (sogenannten

Rodungsinseln) oder Siedlungen ausgeführt. Zwei wichtige Funktionen von

Burgen waren Repräsentation und Schutz. Daneben wird ihnen eine

gewichtige Rolle im mittelalterlichen Wirtschaftsleben zugeschrieben.

Das archäologische Freigelände des MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya

gibt einen einzigartigen Einblick in mehr als 20.000 Jahre europäische

Siedlungsgeschichte. Die Entwicklungen der Menschheit von der

Altsteinzeit bis ins frühe Mittelalter werden durch die Wohn- und

Wirtschaftsgebäude sowie deren Inneneinrichtung erlebbar. Die im

Maßstab 1:1 errichteten Gebäude beruhen allesamt auf archäologischen

Befunden, wie etwa Balkengräben, Pfostenlöcher und Feuerstellen.

Aufgrund der oftmals spärlichen archäologischen Evidenz sind die

aufgehende Architektur sowie die Innenausstattung der Gebäude als

Idealrekonstruktionen zu verstehen. Denn schriftliche Überlieferungen

aus dem Zeitalter der Urgeschichte gibt es nicht. Sämtliche Modelle

wurden unter experimental-archäologischen Aspekten errichtet. Das heißt

die Gebäude entstanden unter Berücksichtigung urgeschichtlicher

Handwerkstechniken ebenso wie unter Verwendung von Materialien und

nachgeformten Werkzeugen der jeweiligen Zeitepoche. Der durch das

Gelände verlaufende Hauptweg führt direkt in die einzelnen

Siedlungsbereiche und verbindet die unterschiedlichen Gebäude-Ensembles

miteinander.

JUNGSTEINZEITLICHE SIEDLUNG ab ca. 5.600/5.500 v. Chr.

Das Ensemble besteht aus dem Nachbau eines Langhauses, in dem etwa 25

Personen wohnten, einem Backhaus und einem bereits 1995 errichteten,

neolithischen Brunnen. Im Zuge der Errichtung 2012 ergab sich die

Möglichkeit, nachgebaute Werkzeuge des Neolithikums aus Stein, Knochen

und Holz zu erproben. Die Kunst der Holzbearbeitung war schon in der

Linearbandkeramik hoch entwickelt.

Der Bau des Langhauses (Befund: Schwechat) hat gezeigt, dass ein derart

großer Bau in der damaligen Zeit viel Planung erforderte, schon allein

wegen der Bereitstellung der Baumaterialien. Langhäuser sind ein

Glücksfall für die Archäologie, da die aufgehenden Pfosten tief in den

Boden eingegraben wurden und sich somit deren Spuren gut nachweisen

lassen. Die Pfostensetzung des 28,75 Meter langen Hauses basiert auf

den archäologischen Ergebnissen. Dieses Langhaus ist dreigeteilt und

besteht aus Vor- und Arbeitsraum, Wohn- und Schlafraum und einem stark

gesicherten - möglicherweise auch sakralen - Bereich. In den

Langhäusern dürften etwa 25 Personen im Familien- oder Sippenverband

gelebt haben. Dieses Haus, wohl eine Sonderform, stellt möglicherweise

den Wohnbereich eines Häuptlings dar.

Eine Backhütte (Befund: Traisental) sowie Acker- und Gartenflächen

ergänzen das Ensemble. Der neolithische Brunnen (Befund:

Asparn-Schletz) wurde bereits 1995 als archäologisches Experiment

errichtet. Etwa 2.000-2.500 Stunden Arbeitszeit dürften die Menschen

der Steinzeit benötigt haben um einen derartigen Brunnen zu bauen. Die

Pflanzen, die auf den angrenzenden Feldern wachsen, fanden auch schon

in der Jungsteinzeit Verwendung.

ACKER & GARTEN DER BRONZEZEIT

In der Bronzezeit erfolgten massive Umbrüche in der Landwirtschaft: Die

Aufstallung des Viehs ermöglichte das gezielte Sammeln von Mist und

dessen Ausbringung als Dünger, die Ernteerträge stiegen. Rinder wurden

nun häufig zum Pflügen eingesetzt, die Äcker nahmen deutlich an Größe

zu: 400 bis 2.000 m² waren keine Seltenheit. Natürlich musste der Acker

auf diesem Gelände aus Platzgründen deutlich kleiner ausfallen. Da die

landwirtschaftlichen Techniken der späten Bronzezeit annähernd

vergleichbar waren mit denen der beginnenden Eisenzeit, kann dieser

Acker auch als Beispiel für eisenzeitlichen Ackerbau dienen.

Der Acker ist mit Dinkel (Triticum spelta) bepflanzt, der ab der

jüngeren Bronzezeit große Bedeutung in Teilen Mitteleuropas hatte.

Entsprechend den archäobotanischen Daten ist ein buntes Spektrum von

Ackerbeikräutern ausgesät: Sommer-Adonisröschen, Kornrade,

Österreichische Hundskamille, Roggen-Trespe, Rundblatt-Hasenohr,

Kornblume, Ackerrittersporn, Stängelumfassende Taubnessel,

Venusspiegel, Acker-Steinsame, Acker-Schwarzkümmel, Klatschmohn,

Einjahrs-Ziest und Wildes Stiefmütterchen.

Im Garten wird das Spektrum der Hülsenfrüchte bereichert durch die

Saubohne (Vicia faba), die Ölpflanzen werden erweitert durch den

Leindotter (Camelina sativa), der ursprünglich als Unkraut in

Flachsfeldern vorkam. Die aus Zentralasien stammenden Hirsearten

(Rispenhirse Panicum miliaceum und Kolbenhirse Setaria italica) werden

in der späten Bronzezeit zu einem der wichtigsten Grundnahrungsmittel

und bleiben es bis ins 18. Jahrhundert.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: