web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

MAMUZ Museum Mistelbach

Museumszentrum, September 2023

Das MAMUZ Museum Mistelbach widmet sich 2023 mit der

Ausstellung KELTEN einer außergewöhnlichen Kultur. Dabei stehen Alltag,

Kunst und Rituale im Mittelpunkt, die uns die Lebenswelten der Kelten

näherbringen und gängige Klischees widerlegen. Besucher:innen freuen

sich auf neue Funde, die durch Forschungen der vergangenen zwanzig

Jahre zutage gekommen sind.

Kelten - Fantasie & Wirklichkeit

„Kelten" oder „Gallier" so benannten antike Schriftsteller im 5.

Jahrhundert v. Chr. die Bevölkerung in Mittel- und Westeuropa. Griechen

und Römer verwendeten diese Namen als Sammelbezeichnung für die aus

ihrer Sicht barbarischen Gruppen. Rund 2000 Jahre später bezeichneten

die europäischen Entdecker auf ähnliche Art und Weise die

Ureinwohner:innen Amerikas als „Indianer" - obwohl auf dem

amerikanischen Kontinent eine große Vielfalt an menschlichen Kulturen

und Sprachen existierte. Ist diese Pauschalisierung gerechtfertigt? Wie

lebten die „Barbaren" der späten Eisenzeit wirklich, die von den

anderen als „Kelten" betrachtet wurden?

In dieser Ausstellung hinterfragen wir die fantastischen Vorstellungen

über die „Kelten" und versuchen die Lebenswelt in Mitteleuropa in der

Zeit von ca. 450 v. Chr. bis Christi Geburt zu rekonstruieren. Was

drückten die Menschen in ihren Kunst-werken aus? Was war ihnen heilig

und wie traten sie mit den Göttern in Kontakt? Für das Gebiet des

heutigen Nieder-österreichs sind dazu keinerlei antike Schriftquellen

überliefert. Die Ausstellung zeigt daher eine Vielzahl an

archäologischen Funden, die in den letzten Jahren bei zahlreichen

Ausgrabungen entdeckt wurden. Sie vermitteln ein detailreiches Bild vom

Leben und Alltag der Menschen, die vor mehr als 80 Generationen in

Niederösterreich lebten - auch wenn wir nie erfahren werden, wie sie

sich selbst nannten.

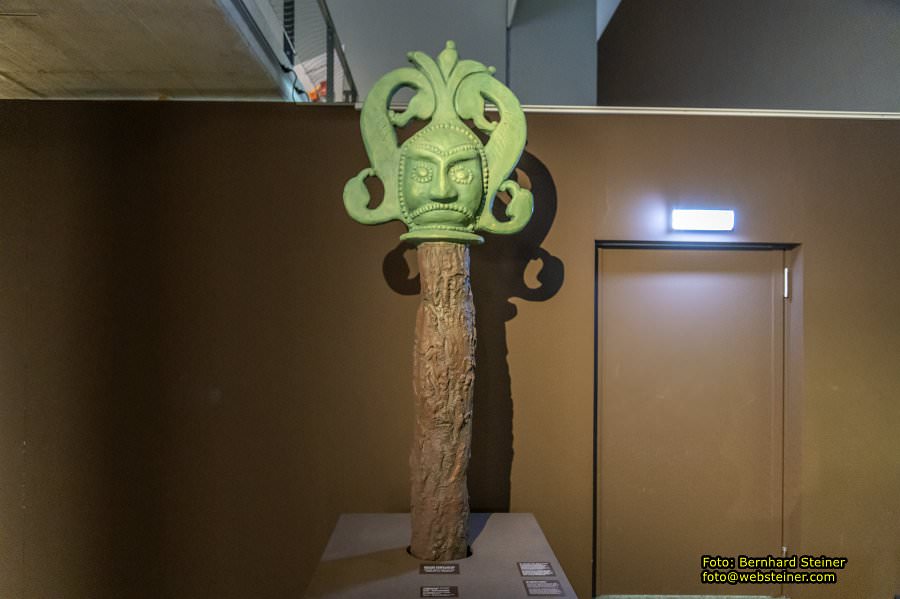

Der „Herr der Tiere" groß auf Achse

Der Achsnagel aus Unterradlberg in St. Pölten zeigt die keltische

Abwandlung eines antiken Motivs. Dargestellt ist der „Herr der Tiere",

ein Motiv, das seine Ursprünge im Vorderen Orient hat und über

Griechenland nach Europa gelangte. Auf dem Achsnagel wird der Herrscher

von zwei Raubvogelpaaren flankiert. Der Achsnagel ist ein wichtiger

Bestandteil des Wagens, denn er verhindert, dass das Rad von der Achse

abrutscht. Die Verzierung des Nagels sollte Glück bei der Wagenfahrt

bringen. In Bewegung - bei rotierenden Rädern - war der dargestellte

„Herr der Tiere" allerdings nicht erkennbar.

Kunst & Mythos

Die Namen der Künstler:innen sind Schall und Rauch. Aber ihre Werke

faszinieren bis heute. Um die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr.

entsteht im Gebiet der Kelten ein võllig neuer Kunststil, der sich in

kürzester Zeit von Frankreich bis Ungarn verbreitet. Die

Kunsthandwerker:innen stellen mit Vorliebe menschliche Figuren und

Gesichter, Tiere und Mischwesen dar. Sie verwenden zum Teil Vorlagen

und Ornamente aus dem Mittelmeergebiet, wandeln diese ab und entwickeln

daraus eigene originelle Motive. Das Wesen mit Menschenkopf und

Vogelkörper, der Herr zwischen den Tieren, die Masken mit

Doppelspiralen - all diese fantasievollen Motive stammen aus Mythen,

deren Inhalt den einstigen Betrachter:innen sicherlich aus Gedichten

oder Gesängen bekannt war. Besonders prunkvoll sind goldene Halsreifen

mit Maskendarstellungen, die nur die ranghöchsten Mitglieder der

Gesellschaft tragen durften. Auch Gürtelschnallen oder kleine

Gewandspangen (Fibeln) zeigen kunstvolle Verzierungen mit Fantasiewesen.

Die künstlerischen Darstellungen stehen nicht für sich allein, sondern

dienen als Verzierung von persönlichen Schmuck-gegenständen, von Waffen

oder von Trinkgeschirr. Die Motive sind in erster Linie für die

Besitzer:innen dieser Gegenstände von Bedeutung, denn sie sind nur aus

nächster Nähe sichtbar. In der Ausstellung wird diese Sichtweise

verändert, indem zwei herausragende Kunstobjekte als Kopie stark

vergrößert sind - machen Sie sich selbst einen Eindruck davon!

Rekonstruktion eines Streitwagens im Maßstab 1:1

(nach einem Vorbild aus dem 5. Jhdt. v. Chr.) Holz, Leder, Eisen

Achsnagel mit figürlicher Verzierung, 5. Jhdt. v. Chr., Bronze, Eisen, Fundort Unterradiberg, Niederösterreich

In der Mitte der Verzierung auf dem eisernen Achsnagel steht der ovale

Menschenkopf mit nach unten gebogenen Mundwinkeln. Darüber ist eine

Palmette mit drei Blättern aufrecht dargestellt ein Motiv, das aus der

Kunst des Mittelmeergebiets stammt. Links und rechts des Kopfes

befinden sich zwei S-förmige Körper, aus denen sich Vogelköpfe

entwickeln. Sie bilden zusammen ein Leiermotiv.

Situla von Kuffern (Kopie), 5. Jhdt. v. Chr., Bronze, Fundort Kuffern (Grab 1), Niederösterreich

Kleine Maskenfibel in groß

Die winzige Fibel (Gewandspange) wurde im Grab einer Frau in Ossarn

gefunden - für die Ausstellung wurde sie im Maßstab 1:90 vergrößert.

Das Mischwesen besitzt Raubtierpfoten, den Körper eines Vogels und

einen menschlichen Kopf. Auf dem Kopf trägt das Wesen einen Helm mit

aufgestellten Wangenklappen. Auf den Flügeln sind sorgfältig die Federn

herausgearbeitet, die sich aus einer Spirale entwickeln. Die Attribute

Helm und Flügel verweisen auf die etruskische Göttin Minerva.

Vergrößerung der figürlichen Fibel im Maßstab 1:90

Material Styropor, Glasfaserbeton, Hersteller Atelier Macala, Salzburg

Festmahl

Gemeinsam zu essen und zu trinken war sicher zu allen Zeiten üblich.

Bei den Kelten kam den Festmahlen vermutlich aber auch eine tiefere

religiöse, soziale oder politische Bedeutung zu. Feierlichkeiten, bei

denen ein Festmahl das zentrale Ereignis war, sind von vielen

Bilddenkmalen der Eisenzeit überliefert. Die Pflicht, Gäste zu bewirten

und zu unterhalten, findet sich auch als Thema im - wahrscheinlich auf

älteren Traditionen beruhenden - altirischen Epos „Táin Bó Cúailnge"

(„Der Rinderdiebstahl von Cooley") wieder. Bei archäologischen

Grabungen fanden sich folglich auch vielfach Trinkgeschirre,

Speiseservice und Tranchiermesser, die bei realen oder symbolischen

Festmahlen verwendet wurden. Bei gehobenen Tafeln benutzte man auch

importierte griechische Luxusware. Analysen ergaben, dass aus den

hochwertigen Weinschalen jedoch auch ganz bodenständig einheimisches

Bier getrunken wurde.

Keltische Namen aus Pannonien und Noricum

Aus dem Gebiet des heutigen Ostösterreichs, Tell der römischen Provinz

Pannonia, sind aus römischen Inschriften immer wieder keltische Namen

überliefert. Sie weisen einerseits in die vorrömische Zelt zurück,

zeigen aber auch das Welterleben keltischer Sprache und Traditionen

unter römischer Herrschaft. Die Kelten trugen meist sprechende Namen,

die eine konkrete Bedeutung haben und etwa auf bestimmte Elgenschaften

hinweisen. Die Deutung durch die Sprachwissenschaft erfolgt aufgrund

von Vergleichen mit anderen indogermanischen Sprachen, wie Latein,

Griechisch oder Altirisch.

Aptomarus - Eine verkürzte Form von Atepomarus, was vermutlich

als „der im Kampf zu Hilfe eilt" zu deuten ist. Der Name Aptomarus ist

von einer Inschrift aus Maria Lanzendorf überliefert.

Bella - Vermutlich mit dem

lateinischen „bellum" (Krieg) verwandt, ist wahrscheinlich eine

Kurzform von zusammengesetzten Namen wie „Bela-gentus" oder

„Bello-vesus", die als „Zum Töten geboren" oder „der geborene Krieger"

gedeutet werden.

Biturix - Setzt sich aus den

Silben „Bitu" („Welt" oder „Leben", von altirisch „bith") und „rix"

(König, lateinisch „rex") zusammen und bedeutet so viel wie „König der

Welt". Wir kennen konkret einen Titus Flavius Biturix aus Mannersdorf

an der Leitha, der offenbar ein boischer Aristokrat war, der das

römische Bürgerrecht besaß.

Brogimarus - Setzt sich aus den

Silben „Brogi" (Land) und „marus" (groß, altirisch „mór") zusammen, was

als „groß (= reich) an Landbesitz" gedeutet werden kann. Ein Brogimarus

ist aus Maria Lanzendorf, als Bruder des Aptomarus, überliefert.

Bussumarus - Setzt sich aus den

Silben „Bussu" (Lippe, mittelirisch „bus") und,marus" (groß, altirisch

„mór") zusammen, was in etwa „Mit großer Lippe" bedeutet.

Dibugius - Die Bedeutung

dieses, aus Ebreichsdorf überlieferten Namens ist sehr unsicher.

Möglicherweise bedeutet er „Der in die Flucht schlägt".

Imrinn - Name eines berühmten

Druiden aus dem altirischen Epos „Táin Bó Cuailnge" (Der

Rinderdiebstahl von Cooley), er bezeichnet ein poetisches Versmaß.

Matugenta - Die Deutung ist

nicht ganz sicher, vermutlich ist die Silbe „Matu" mit „gut" zu

übersetzen, in Kombination mit „genta" (lateinisch „genus", Geschlecht,

Sippe) könnte es „aus gutem Geschlecht" oder „Wohlgeboren" bedeuten.

Nemetomara - Setzt sich aus den

Silben „Nemeto" (Heiligtum, Hain, abgegrenzter heiliger Bereich) und

„mara" („groß", altirisch „mór") zusammen und lässt sich als „groß in

der Verehrung des Göttlichen" deuten.

Verclovus - Setzt sich aus den

Silben „ver" (überaus) und „clovus", („Ruhm", altirisch cló) zusammen

und wird daher als „überaus berühmt" gedeutet.

Ein Gastgeber im Jenseits

Im Grab sollte der Tote von Rodenbach als Gastgeber inszeniert werden,

der nach italischer Sitte seine Gäste mit Wein oder anderen

alkoholischen Getränken bewirtet. Zum umfangreichen Trinkservice, das

im Prunkgrab von Rodenbach (Rheinland-Pfalz) gefunden wurde, gehören

ein attisch-rot-figuriger Kantharos, eine bronzene Schnabelkanne, eine

Feldflasche, ein Becken mit Henkeln und eine Schale sowie der Griff

vermutlich eines Weinsiebs. Der hohe Rang des Verstorbenen zeigt sich

an dem goldenen Arm- und dem goldenen Fingerring.

Grabbeigaben eines Prunkgrabes, 5. Jhdt. v. Chr., Fundort Rodenbach, Deutschland

Die flache Schale und das Henkelbecken dienten zum Servieren von Speisen oder zur Waschung vor dem Gastmahl.

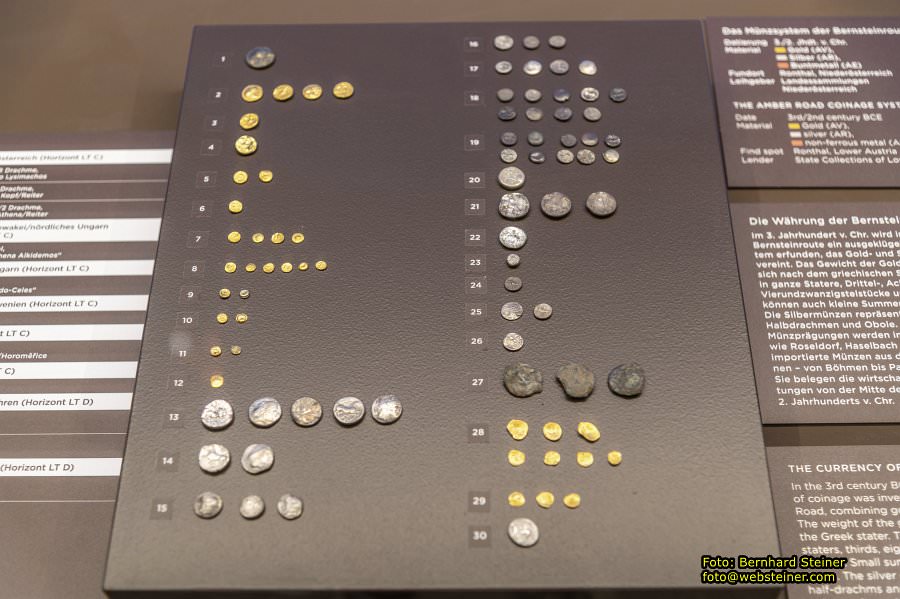

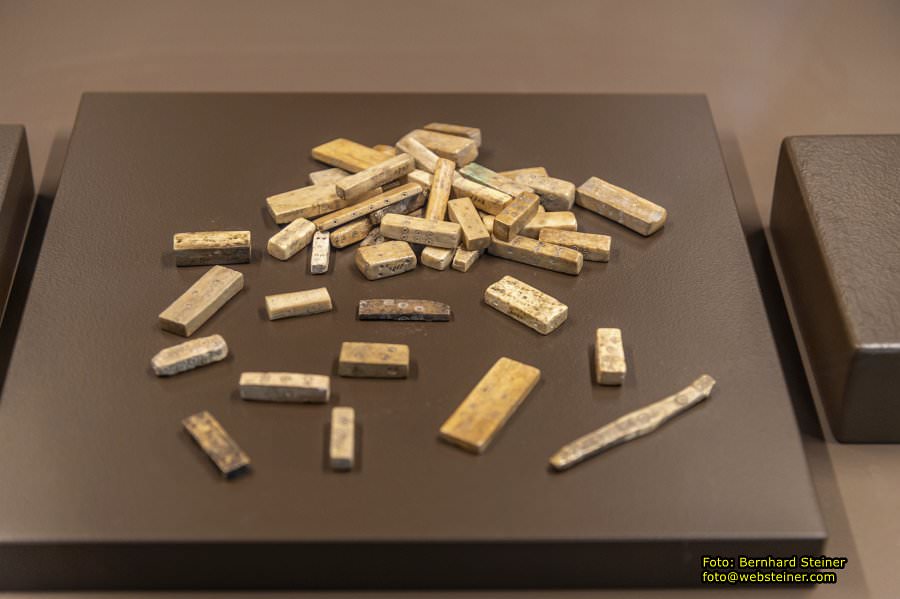

Geld regiert die Welt - in

Mitteleuropa seit der Keltenzeit. Es sind keltische Söldner, die auf

Sizilien, in Ägypten oder Syrien für hellenistische Herrscher kämpfen

und mit Münzen bezahlt werden. So lernen sie die Verwendung ebendieser

kennen. Sie kehren mit diesem Wissen und ihrem Sold zurück in die

Heimat. Die Vorteile der Geldwirtschaft werden allgemein rasch

akzeptiert. Nur so ist es zu erklären, dass die keltische Elite

beginnt, eigene Münzen aus Gold und Silber zu prägen.

Als Vorbild für die keltischen Prägungen dienen die Münzen, die der

makedonische König Alexander der Große und seine Nachfolger als

Zahlungsmittel eingeführt hatten. Die keltischen Münzmeister übernehmen

die Gewichtsstandards und die Münzbilder und wandeln sie im Laufe der

Zeit ab. So entsteht um 250 v. Chr. ein komplexes Münzsystem aus Gold-

und Silberprägungen im Bereich der Bernsteinroute. Die einheitliche

Währung ist von Schlesien über Mähren bis nach Niederösterreich

verbreitet, was den großräumigen Handel stark vereinfacht. Viele

Rohstoffe (Eisen, Kupfer, Gold, Silber, Grafit) müssen über weite

Distanzen beschafft werden. Weitere begehrte Handelsgüter sind

Glasschmuck, qualitätvolle Mühlsteine oder Bronzegefäße aus dem

Mittelmeerraum. So manch prunkvolles Gefäß könnte aber auch als Beute

von den Raubzügen nach Italien oder Griechenland in das Gebiet nördlich

der Alpen gelangt sein.

Vom Acker in die Schüssel

Selbstversorgung aus eigenem Anbau das ist das Motto in der

eisenzeitlichen Landwirtschaft. Durch den Anbau mehrerer Getreidearten

(Gerste, Einkorn, Dinkel, Hirse) versuchen die Bauern, das Risiko von

Ernteausfällen zu verringern. Auf den Feldern wachsen abwechselnd

Sommer- und Wintergetreide sowie Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen) und

Ölpflanzen wie Lein oder Schlafmohn. Dank technischer Fortschritte

gelingt es mit der Zeit, den Ertrag zu steigern und Überschüsse zu

produzieren. Die wichtigste Neuerung ist die eiserne Pflugschar, die

auf den hölzernen Hakenpflug montiert wird. Mit diesem Gerät ist es

möglich, auch schwere Böden zu bearbeiten. Der Speisezettel wird

ergänzt durch Milchprodukte, süße Beeren, wildes Obst und Kräuter,

manchmal auch Fisch und selten Jagdwild. Fleisch kommt nicht jeden Tag

auf den Tisch, sondern nur anlässlich von Festen, Opferritualen oder

Totenfeiern. Zu diesen besonderen Anlässen werden Rinder, Schweine,

Schafe und Ziegen geschlachtet. Als besondere Delikatesse gelten Hunde-

und Pferdefleisch. Gegessen wird aus großen Schüsseln, getrunken aus

flachen Schalen. Spezielle Gefäßformen wie Linsenflaschen und

Röhrenkannen dienen zum Ausschenken von alkoholischen Getränken wie

Wein, Bier oder Met. Nur wenige können sich Tafelgeschirr aus Bronze

leisten, das von weither aus Werkstätten in Italien oder Griechenland

importiert wird.

Aufbruch, Blütezeit und Krise

Zu Beginn der späten Eisenzeit (5. und 4. Jahrhundert v. Chr.) leben

die Menschen in kleinen Dörfern oder in verstreuten Einzelgehöften. Die

Dörfer liegen in der Nähe von Flüssen oder Bächen und sind von guten

Ackerböden umgeben. In einem Dorf wohnen höchstens 100 bis 200

Menschen. Das 3. Jahrhundert v. Chr. ist die Blütezeit der keltischen

Kulturen wie aus dem Nichts entstehen plötzlich größere Siedlungen.

Entweder wandern größere Menschengruppen ein und gründen eine neue

Siedlung oder die Einwohner:innen ziehen aus mehreren kleinen Dörfern

zusammen. Manche neu gegründeten Orte sind genau nach einem

rechteckigen Raster geplant. Die Einwohner:innenzahlen vervielfachen

sich auf 500 bis 2000 Menschen. An den größeren Orten finden regelmäßig

Märkte statt. Hier prägt man Münzen, der Handel und das Handwerk

florieren. Gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. kommt es aufgrund von

inneren Konflikten und äußeren Bedrohungen zu einer Krise. Viele

Menschen übersiedeln an geschützte Orte, auch wenn sie dafür ihre

besten Ackerflächen verlassen müssen. Zum Schutz vor Angreifern

errichten die Einwohner:innen Befestigungsmauern aus Holz und Steinen.

Gleichzeitig dienen die Mauern zur Repräsentation der Bewohnerschaft.

Die größten Befestigungen liegen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten und

Flussübergängen, wo sie den Handel und Verkehr kontrollieren.

Schneller, schärfer, bunter

In jedem größeren Dorf sind spezialisierte Handwerker:innen ansässig,

die Geschirr, Werkzeuge, Geräte und Schmuck herstellen. Während in der

Frühzeit die meisten Gegenstände individuell angefertigt werden, setzt

sich ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. in vielen Bereichen eine

einheitliche Massenproduktion durch. Die Serienproduktion hält auch

Einzug in die Töpferwerkstätten. Unter den Töpfern:innen breiten sich

neue Techniken wie die schnelle Drehscheibe aus. Auf der Töpferscheibe

können neue Formen wie Linsenflaschen hergestellt werden. Ein begehrtes

Produkt sind feuerfeste Töpfe aus Grafitton, die sich besonders gut zum

Kochen eignen.

Eine erfolgreiche Erfindung gelingt den Glashandwerker:innen. Sie

stellen Armringe in verschiedenen Farben mit unterschiedlichen

Verzierungen her, die vor allem von Frauen gerne als Schmuck getragen

werden. Die Zerbrechlichkeit der Glasringe sorgt für ständige Nachfrage

und steigenden Absatz. Schmiede werden in jeder Siedlung benötigt, um

Reparaturen an den Pflugscharen, Sicheln oder Beilen durchzuführen. Die

Herstellung der eisernen Schwertklingen und der kunstvoll verzierten

Schwertscheiden beherrschen aber nur spezialisierte Waffenschmiede.

Schritt für Schritt ersetzt der Werkstoff Schmiedestahl die

althergebrachte Bronze. Komplizierte Schmuckformen oder figürliche

Darstellungen werden dennoch weiterhin in Bronze gegossen.

Stabwürfel, 2. Jhdt. v. Chr., Geweih, Knochen, Sandstein, Fundort Oppidum Stradonice, Tschechien

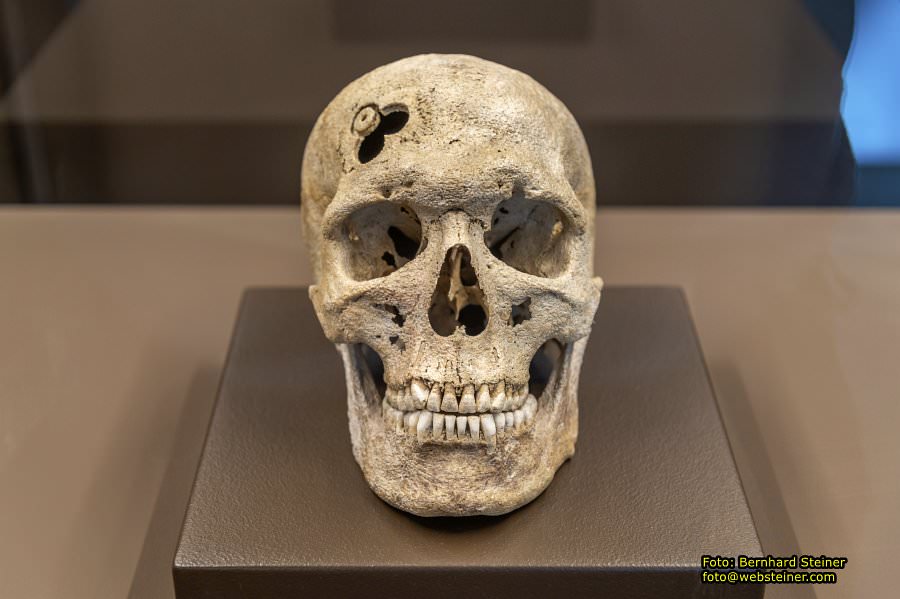

Schädel eines Kriegers mit Operationsspuren, 3. Jhdt. v. Chr., Knochen, Fundort Katzelsdorf, Niederösterreich

Rituale und Heiligtümer

Profaner Alltag und Religion sind in der Eisenzeit eng miteinander

verknüpft. Wichtige Ereignisse im Leben der Menschen werden von

Ritualen begleitet. Der Bau eines Hauses ist ein solcher Anlass, ein

Opfer darzubringen. Es sollte die künftigen Bewohner:innen vor Unglück

bewahren beziehungsweise über- oder unterirdische Mächte besänftigen.

Man bringt ein Trankopfer in einer Schale dar oder legt ein Amulett in

die Pfostengrube - dort, wo später der tragende Pfosten des Hauses

stehen sollte. Sicherlich gibt es viele weitere Rituale, wie zum

Beispiel Gebete, die für uns heute schwierig verständlich sind, weil

sie wenige oder gar keine Spuren hinterlassen haben.

Im 3. Jahrhundert v. Chr. entstehen Heiligtümer, in denen verschiedene

Gottheiten verehrt werden. In der Großsiedlung von Roseldorf im

Weinviertel befinden sich sogar mehrere Kultbezirke. Die Heiligtümer

sind durch Gräben und Holzpalisaden von der Außenwelt abgegrenzt. Hier

werden Opfer dargebracht, um das Wohlwollen der Götter zu erlangen oder

ein Gelübde einzulösen. In den Heiligtümern werden geopferte Waffen zur

Schau gestellt, Knochen der verstorbenen Krieger aufbewahrt und die

Reste von Tieropfern deponiert. Ein Teil der geschlachteten Tiere

gebührt den Göttern, den anderen Teil verspeisen die

Kultteilnehmer:innen im Zuge der Opferfeste selbst.

Jupiterstatuette, 1. Jhdt. n. Chr., Bronze, Fundort Lienz - Klosterfrauenbichl, Tirol

Kontakt oder Konfrontation

Der Kontakt mit der Militärmacht der Römer verläuft in den Alpen und

östlich davon entlang der Bernsteinroute sehr unterschiedlich. An der

Bernsteinroute verfolgt Rom im 1. Jahrhundert v. Chr. zunächst

wirtschaftliche Interessen. Hier wird nicht nur Bernstein von der

Ostsee bis zur oberen Adria gehandelt. Auch Schmiedestahl aus dem

mittleren Burgenland und Sklaven werden gegen römisches Silbergeld,

Wein und das zugehörige Trinkgeschirr verkauft.

Weniger friedlich verläuft der Kontakt Roms mit den keltischen Stämmen

in den Alpen. Sie werden in zwei Feldzügen 16 und 15 v. Chr.

militärisch unterworfen. Aus diesem Anlass erfahren wir erstmals die

Namen der besiegten Stämme: Norici, Ambilini, Ambidravi, Uperaci,

Saevates, Laianci, Ambisontes und Elveti. Das Gebiet zwischen Osttirol,

Salzburg und dem Wiener Becken wird als Provinz Noricum dem römischen

Reich eingegliedert. Im frühen 1. Jahrhundert n. Chr. sichern die Römer

schließlich auch die Aufmarschroute der Bernsteinstraße militärisch.

Dieses Gebiet wird Teil der Provinz Pannonien. Nördlich der Donau

siedeln sich die germanischen Stämme der Markomannen und Quaden an,

deren Könige von Rom kontrolliert werden und eine militärische

Pufferzone entlang des Limes sichern. Die einheimische

keltischsprachige Bevölkerung lebt zwar in den römischen Provinzen

weiter. Ihre politische Macht und kulturelle Eigenständigkeit gehen

aber mit der Zeitenwende zu Ende.

Nachbildung einer Carnyx, Bronze, Hersteller Stefan Jaroschinski, Frankenberg, Deutschland

Die Carnyx ist ein Blasinstrument, das aufrecht über dem Kopf gehalten

wird. Der Schalltrichter ist in Form eines Wildschweinkopfes gestaltet.

Aus dem geöffneten Maul des Ebers erschallen die Töne. Die Musik

stachelte im Kampf die Krieger an oder begleitete in Heiligtümern die

Kulthandlungen.

Die Kultbezirke von Roseldorf

Am Sandberg liegt die größte keltische Zentralsiedlung Österreichs.

Sieben zeitgleiche quadratische Heiligtümer, verteilt auf drei

Kultbezirke, zeichnen sie vor allem als kultisches Zentrum mit

unterschiedlichen Ritualen aus. Geopfert wurden materielle Güter, vor

allem Kriegsausrüstung wie Waffen, Streitwägen und Pferdegeschirre,

aber auch blutige Opfer von Menschen und Tieren. Vor ihrer Deponierung

im Opfergraben wurden die Opfer meist rituell zerstört und auch

öffentlich zur Schau gestellt.

Opfergaben aus Kultbezirk 2, 3./2. Jhdt. v. Chr., Eisen, Fundort Roseldorf, Niederösterreich

Im Kultbezirk 2 sind hingegen Nabenringe, Felgenklammern, Radbeschläge,

Achsnägel, Zweiknopfstifte, Ösenstifte, Haken und Beschläge von

Streitwägen sowie Ringtrensen, Phaleren aus Eisen und Bronze und

Riementeiler von Pferdegeschirren vorherrschend.