web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Marchegg

die Storchenstadt im Marchfeld im Weinviertel, Mai 2023

Marchegg ist eine als Storchenstadt bekannte

Stadtgemeinde im Bezirk Gänserndorf und gehört formal zum Weinviertel,

einem der vier Landesteile Niederösterreichs. Marchegg ist das Beispiel

für „Vergangenheit mit der Brücke in die Zukunft“. Die Stadt wurde im

Jahr 1268 von König Przemysl Ottokar an der schon damals natürlichen

Grenze Marchfluss als Bollwerk gegen die Magyaren erbaut. Aktuelle

Forschungsergebnisse beweisen, dass Marchegg im Mittelalter die größte,

geplante Stadt im Osten Österreichs war.

Davon zeugen eine Reihe von gut erhaltenen Sehenswürdigkeiten. Die

Reste der 8 Meter hohen Stadtmauern rund um Marchegg geben einen

Überblick, wie ernst es König Ottokar mit seinen Bestrebungen war, sich

und seine Untertanen gegen Feinde abzusichern – rund zehn Jahre vor der

letzten großen Ritterschlacht auf heute österreichischem Boden (bei

Jedenspeigen). Erhalten sind auch Wiener Tor und Ungartor, ehemals

Wachtürme und Zugänge in die Stadt.

VON DER STADTBURG ZUM WOHNSCHLOSS

Die kastellartige Stadtburg von Marchegg entstand im 13. Jahrhundert

innerhalb der wehrhaften Stadtanlage. Die Burg wurde bis ins 16.

Jahrhundert zu einer Befestigung ausgebaut, wobei die Grafenfamilie

Salm erstmals Wohnräume errichtete. In der Barockzeit diente das

Schloss der Adelsfamilie Pálffy als Lust- und Jagdschloss. Es erhielt

die Merkmale eines fürstlich-barocken Repräsentationsbaus. Nach dem 2.

Weltkrieg erwarb die Stadtgemeinde Marchegg Schloss Marchegg. Wohnungen

und ein Jagdmuseum entstanden. In den Jahren 2020 bis 2022 wurde das

Schloss für die heutige Nutzung generalsaniert.

Schloss Marchegg liegt am Naturreservat Marchauen. Weitläufige

Auwälder, Wiesen und Augewässer sind Heimat von über 500 gefährdeten

Tier- und Pflanzenarten, die hier oft ihr letztes Refugium finden.

Jahrhundertelang wurde das Gebiet intensiv forstwirtschaftlich genutzt.

Nach dem Erwerb durch den WWF und der Ausweisung als Schutzgebiet wurde

diese Nutzung zurückgenommen. Große Waldgebiete können sich seitdem

natürlich entwickeln und altern. In einem intakten Ökosystem stehen

sich Räuber und Beutetiere gegenüber. Weil Beutegreifer wie Wolf oder

Luchs fehlen, greift der Mensch ein, um größere Wildschäden an Wald und

Wiesen zu verhindern.

WEISSSTORCH, STEHEND (ciconia ciconia)

Der Weißstorch ist unverkennbar elegant. Bis auf die schwarzen

Schwungfedern und Teile der schwarzen Flügeloberseiten ist er weiß.

Seine Beine und der lange Schnabel sind auffällig rot. Bei Jungstörchen

sind Beine und Schnäbel noch grau-rosa. Erst mit der Geschlechtsreife

bekommen sie die rote Farbe.

EIN KÖNIG, ADELIGE & FÜRSTEN

Im 13. Jahrhundert errichtete König Ottokar II. Přemysl als Grenzschutz

eine befestigte Burg in Marchegg, die fortan von Adeligen im Dienste

der habsburgischen Herrscher verwaltet wurde. Im 16. Jahrhundert wurde

Schloss Marchegg erstmals von der Adelsfamilie Salm als Wohnsitz

gewählt. 1630 erwarb die ungarische Adelsfamilie Pálffy von Erdöd das

Schloss, die es fortan nur für besondere Gelegenheiten nutzte und erst

nach dem 1. Weltkrieg dort ständig wohnte. In den 1950er Jahren

bewahrte eine Initiative der Marchegger Bevölkerung Schloss Marchegg

vor dem Abriss. Seitdem im Besitz der Stadtgemeinde dient es wieder als

Verwaltungssitz und Veranstaltungsort wie bereits Jahrhunderte zuvor.

1268: KÖNIG OTTOKAR II. PREMYSL

König Ottokar II. Přemysl, dem Franz Grillparzer im Trauerspiel „König

Ottokars Glück und Ende" ein Denkmal setzte, gehört zu den bekanntesten

österreichischen Herrschern. Als Herzog von Österreich konnte er nach

seiner Machtübernahme die einflussreichen Landherren für sich gewinnen

und sein Reich von Böhmen bis zur Adria ausdehnen. Eine geschickte

Finanzpolitik, die Förderung von Städten, Handel und Verkehr ließen

Ottokar zum reichsten Fürsten seiner Zeit werden. 1268 gründete er an

der Reichsgrenze die Stadt Marchegg mit einer dazugehörigen Stadtburg.

Durch die harte Unterdrückung politischer Gegner im eigenen Reich schuf

sich Ottokar persönliche Gegner. Deshalb könnte ein Vergeltungsakt der

Grund für die Ermordung Ottokars in der Schlacht bei Dürnkrut und

Jedenspeigen im Jahr 1278 gewesen sein.

1451: BERNHARD VON MITTERNDORF

Die Habsburger, als neue Landesherren ständig in Geldnot, verpfändeten

die Burg Marchegg bis ins 17. Jahrhundert an treu ergebene

Landesfürsten. So wurde Schloss Marchegg im Laufe der Jahrhunderte an

viele unterschiedliche Verwalter übergeben, die die Burg in Stand

halten mussten. Besonders nach kriegerischen Zerstörungen oder

Naturkatastrophen war dies für den jeweiligen Pfandinhaber eine teure

Angelegenheit, weil die Burg als Grenzsicherung für zukünftige

feindliche Angriffe gerüstet sein musste. 1451 erhielt der königliche

Rat und Kämmerer Bernhard von Mitterndorf und sein Sohn Stephan von

Kaiser Friedrich III. die Herrschaft Marchegg. Es ist überliefert, dass

das Schloss in dieser Zeit „erheblich verbessert" wurde.

1568: NIKLAS III. GRAF ZU SALM

1568 übersiedelte Niklas III. Graf Salm von seinem bisherigen

Hauptwohnsitz Schloss Orth nach Schloss Marchegg. Die Grafen zu Salm

gehörten zu den bedeutendsten Herrschaftsgeschlechtern am

habsburgischen Hof.

Für diese hochadelige Familie mit besten internationalen Verbindungen

musste Schloss Marchegg repräsentativ ausgestattet werden. Deshalb

wurde die mittelalterliche Burg zu einem Wohnschloss mit modernsten

renaissancezeitlichen Architekturformen umgebaut. Eine eigene Treppe

für den Empfang von Gästen, ein Wohntrakt für die Gräfin und ein

Studierzimmer für den Grafen gehörten zur typischen Ausstattung. Dieser

Prunk stand ganz im Gegensatz zu den Untertanen von Graf Salm. Deren

Häuser, Gärten und Äcker waren durch ständige Hochwässer und Kriege

verödet und wurden deshalb von der Adelsfamilie neu gestiftet.

1621-1948: FAMILIE PÁLFFY VON ERDÖD

Mit der Verschreibung als Lehen an die Familie Pálffy von Erdöd, einem

der ältesten ungarischen Adelshäuser, beginnt in Schloss Marchegg eine

neue Ära. Graf Paul IV. Pálffy erhielt im Jahr 1630 die Herrschaft

Marchegg als erbliches Eigentum, womit das Ende des landesfürstlichen

Besitztums besiegelt wurde. Der hohe Wildbestand in den Donau- und

Marchauen ermöglichte die Jagd, weshalb das Schloss im 17. und 18.

Jahrhundert nur für repräsentative Festivitäten als Jagd- und

Lustschloss genutzt wurde. Unter Graf Nikolaus VII. Pálffy, geheimer

Rat und ungarischer Hofkanzler, erhielt Schloss Marchegg mit der großen

Barockfassade sein heutiges Aussehen. Eine Gartenanlage mit Nutzgärten

und Orangerie vervollständigte die typisch barocke Schlossanlage.

Kaiserin Maria Theresia war mehrfach in Marchegg zu Gast. Zu ihrer

Freude wurde im Festsaal 1766 ein Theater eingerichtet, welches bis

1843 bestand. Nach dem 1. Weltkrieg musste die Familie Pálffy ihren

Stammsitz im slowakischen Schloss Malacky verlassen und übersiedelte

ins Schloss Marchegg. Nach drei Jahrhunderten im Besitz der Familie

wurde das Schloss erstmals zu ihrem Hauptwohnsitz. Mit dem Tod von

Fürst Ladislaus Pálffy erlischt die fürstliche Linie und ihre

Herrschaft über Schloss Marchegg.

SEIT 1953: STADTGEMEINDE MARCHEGG

Schloss Marchegg war nach Ende des 2. Weltkriegs schwer beschädigt und

geplündert worden. Die Erbin, Anna Elisabeth Schönauer, wollte das

Schloss veräußern. Als sich kein Käufer fand, stimmte das

Bundesdenkmalamt einem Abriss zu. Dagegen regte sich Widerstand in der

Marchegger Bevölkerung und Pressemeldungen kritisierten diese

Entscheidung. Die Proteste hatten Erfolg: Im Jahr 1957 erwarb die

Stadtgemeinde Marchegg mit Hilfe des Landes Niederösterreich und einer

Spendenaktion das Schloss. Es folgte die Sanierung und der Einbau von

18 Wohnungen, eines Jagdmuseums als Außenstelle des NÖ-Landesmuseums

und kulturhistorischer Ausstellungen.

Nach Schließung des Jagdmuseums wurde es ruhig im Schloss. Erst

anlässlich der NÖ-Landesausstellung 2022 wurde Schloss Marchegg aus dem

Dornröschenschlaf geholt.

BAROCKE JAGD

Die Jagd diente zunächst einzig der Nahrungsversorgung. Mit dem

Aufkommen der Landwirtschaft veränderte sich ihr Stellenwert

grundlegend. Herrschaftliche Repräsentation oder bloßes Vergnügen

rückten zunehmend ins Zentrum. Die Jagd wurde im Mittelalter zum

herrschaftlichen Privileg - weite Teile der Natur entzogen sich einer

Nutzung durch das „gemeine Volk". Im Barock erreichten der Ausbau

dieses Hoheitsrechts und die höfische Jagdkultur ihren Höhepunkt. Dass

sich Reste der Aulandschaft in der Nähe zu Wien bis heute erhalten

haben, ist der adeligen Jagdlust zu verdanken, denn die kaiserlichen

Jagdreviere waren von einer landwirtschaftlichen Nutzung ausgenommen.

Jagdhorn / Krickerl auf Holztrophäenplatten / Rothirschgeweih

TREIBJAGD AUF ROT- UND SCHWARZWILD IN DEN DONAUAUEN

Das Wild wurde von Treibern und Meute verfolgt und in ein mit Tüchern

oder Netzen abgesperrtes Gebiet getrieben. Am Jagdtag wurde es durch

einen Gang, den sogenannten „Lauf", direkt vor die Visiere der

Jagdgesellschaft gehetzt. Um weniger treffsicheren Schützen einen

Erfolg zu garantieren, führte Kaiser Leopold I. aufwendige Wasserjagden

ein, in welchen das Wild durch einen Flusslauf getrieben wurde. Die zur

Jagd verwendeten Steinschlossgewehre waren in der Manipulation behäbig.

Das langsamer vorankommende Wild gab den Schützen mehr Zeit bei

Fehlschüssen nachzuladen oder eine neue Flinte zu nehmen.

MARCHEGGER STADTWAPPEN

Das Stadtwappen von Marchegg beruht auf dem ältesten bekannten Siegel

der Stadt, das die Heilige Margareta mit einem Drachen zeigt. Auch die

Stadtpfarrkirche ist ihr geweiht.

Südwestlicher Rundturm (13. Jahrhundert)

Durch die begleitenden archäologischen Forschungen war es möglich,

einen Großteil der mittelalterlichen Mauern und Türme der Wasserburg im

archäologischen Befund zu erfassen. Die erhaltenen Mauerstrukturen des

südwestlichen Rundturmes konnten vollständig freigelegt werden. Die

beachtlichen Dimensionen des Turmes mit Außendurchmesser von fast 9

Metern und einer Wandstärke von rund 3 Metern kamen erst bei der

Freilegung ans Tageslicht.

Mittelalterliche Chroniken berichten von der Stadtgründung durch den

böhmischen König Ottokar II. Přemysl im Jahr 1268. Es entstand nach

Wien auf 62 Hektar die flächenmäßig größte, mittelalterliche Stadt des

Herzogtums Österreich. Diese außergewöhnliche Ausdehnung wird mit der

Funktion eines im Grenzgebiet zu Ungarn günstig gelegenen Truppen- und

Proviantsammelplatzes erklärt. Über die Jahrhunderte entwickelte sich

die Storchenstadt Marchegg zu einem Ort der historischen Schätze, des

naturnahen Lebensraumes und zu einem touristischen Geheimtipp.

Das störchigste Schloss Österreichs am Rande der Unteren Marchauen

verbindet Natur & Kultur auf ganz besondere Weise und bietet

vielfältige Möglichkeiten für abwechslungsreiche Besuche und Ausflüge.

Die Planungen der Stadt Marchegg begannen in den Jahren um 1260 nach

dem Sieg des Böhmenkönigs Ottokar II. Přemysl über die Ungarn. Als

strategische Befestigungsanlage mit einer Stadtmauer von 3 km Länge und

drei Stadttoren kam dieser Stadt eine große Bedeutung zu. Heute kann

man über den historischen Rundwanderweg die beeindruckenden, bis heute

erhaltenen Anlagen besichtigen, sowie das Schloss Marchegg, welches im

Zuge der Niederösterreichischen Landesausstellung 2022 generalsaniert

wurde.

Das barocke Schloss, welches bis in die 1940er Jahre im Besitz der

Fürstenfamilie Pálffy war, zeugt an zahlreichen Stellen von seiner über

750-jährigen Baugeschichte. Teile aus der mittelalterlichen Burganlage

um 1268 können im Inneren des Schlosses (Zugang über das Storchenhaus)

aus nächster Nähe besichtigt werden.

SCHLOSSPARK

Erst mit der Herrschaft der Familie Pálffy ab Anfang des 17.

Jahrhunderts ist die systematische Anlage von Gartenanlagen um Schloss

Marchegg historisch belegt. Bei Bodenradaruntersuchungen wurde

festgestellt, dass der Schlosspark neben Nutzgärten und einem

Landschaftsgarten im 18. Jahrhundert eine für die damalige Zeit

ungewöhnlich große Orangerie hatte, die heute nicht mehr erhalten ist.

Marchegg war im Mittelalter von einer imposanten Stadtmauer mit Wall

und Stadtgraben umgeben. Drei Tore führten in die Stadt: das um 1900

abgetragene Groißenbrunnertor (Hainburgertor), das Wienertor und das

Ungartor mit seinen gotischen Sitznischen. Die Stadtmauer war mit

Zinnen circa 10m hoch und 2m dick. Über 50.000 Ochsenkarren mit Steinen

mussten herbeigeschafft werden. Die Mauersteine wurden über

Jahrhunderte für Hausfundamente und Straßenbau verwendet.

WIENERTORTURM

Reste des seitlichen Rundturmes des ehemaligen WIENERTORES.

Ursprünglich enthielt die Wehranlage 3 befestigte Stadttore mit

angebauten Rundtürmen und Zugbrücken. Die Rundtürme dienten als

Aufgänge zu den eckigen Tortürmen und als Wohnraum für die Turmwärter.

1802 wurde der letzte Türmer (Brandmelder) entlassen.

HAUPTPLATZ: STÄDTISCHES FLAIR

Mit der Anlage einer Lindenallee und eines Parks am Hauptplatz zu

Beginn des 20. Jahrhunderts und der Aufnahme des gemeindeeigenen

Autobusverkehrs im Jahr 1926 wurde das Ortsbild von Marchegg immer

städtischer.

Am Hauptplatz von Marchegg befindet sich eines der ältesten Denkmale

der Stadt, die Mariensäule. Ursprünglich ein Pranger für die niedere

Gerichtsbarkeit, wurde sie erst Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer

Mariensäule umgewandelt.

Der einst größte Hauptplatz Mitteleuropas war wahrscheinlich als

Truppensammelplatz oder/und Warenumschlagplatz konzipiert. Daraus ist

auch die spezielle Lage der Kirche in dessen Ecke erklärbar. Der

Marchegger Heimatforscher Emil Mück vermutete, dass sich bereits vor

der Stadtgründung eine kleine Kirche an diesem Ort befunden haben

könnte.

DAS EHEMALIGE MARCHEGGER RATHAUS

Von 1968 bis 2023 diente das ehemalige Schulgebäude der Stadtgemeinde Marchegg als Amtssitz.

Weitere Sehenswürdigkeiten bieten die Stadtkirche Marchegg zur heiligen

Margareta mit Ihrem frühgotischen Chor, sowie der Hauptplatz mit dem

Ottokar Denkmal. Auf dem Rundweg um die Stadt gelegen befindet sich

zudem ein Reihe an interessanten Naturschauplätzen. Der Pulverturm

umgeben von Tümpelwiesen, welche heute ein strenges Naturschutzgebiet

darstellen, beherbergt wahre Raritäten, wie die Urzeitkrebse, der

Triops oder der Feenkrebs.

Ein ganz besonderes Highlight bieten unsere Störche, welche von März

bis August direkt auf dem Schlossdach sowie im Schlossareal, in der

Stadt Marchegg und auf alten Eichen ihren Nachwuchs großziehen. Die

Marchauen entlang des Gebietes von Marchegg beherbergen die größte auf

Bäumen brütende Weißstorch-Kolonie Mitteleuropas.

JOHANNESSTATUE Hl. Johannes Nepomuk

Im Volksmund früher „Hansl am Weg" genannt, stand dieser BRÜCKENHEILIGE

bis ins 19. Jhdt. bei der Marchüberfuhr (Urfahr). Seit 1271 (König

Ottokar) befand sich an jener Stelle bis zumindest 1584 eine Brücke.

Sockel: Wappen der Palffys und Stadtrichterwappen (leider zerstört).

Die zweistufige Grundplatte liegt jetzt unterhalb der Erde.

HOCHWASSER IN MARCHEGG, 1899

Am sogenannten Hochwasserstein sind die Daten der schwersten Hochwässer in Marchegg vermerkt.

Unsere grössten Hochwässer

Errichtet von der Stadtgemeinde Marchegg 1949

5,41 ... 1.XI.1787

5,21 ... 7.II.1862

5,15 ... 1768

5,01 ... 7.III.1830

4,98 ... 7.III.1838

4,84 ... 19.IX.1899

DENKMAL KÖNIG OTTOKAR II. PŘEMYSL

Anläßlich der 750-Jahre Feier der Stadtgründung von Marchegg wurde im

Jahr 2018 ein Denkmal zu Ehren des Stadtgründers König Ottokar II.

Přemysl errichtet.

REX PRZEMYSL

II OTTAKARVS

CONDITOR

VRBIS MARCHEGG

MCCLXVIII

Freiwillige Feuerwehr Marchegg

mit Abschleppanhänger, Marke/Typ: Humer, Baujahr: 2021

Die Statue der Heiligen Elisabeth wurde 1953 in Marchegg aufgestellt

und 1969 geweiht. Sie war ein Geschenk des Bundesdenkmalamtes. Die

Heilige Elisabeth wurde 1207 als Tochter des ungarischen Königs Andreas

II. und seiner Frau Gertrud von Kärnten geboren und ist eine der

berühmtesten Heiligen des Mittelalters. Sie war schon mit vier Jahren

ausersehen, sich mit dem damals zwölfjährigen Erbprinzen Ludwig zu

verloben und mußte bereits mit vier Jahren ihre Heimat Ungarn

verlassen. Nach dem Tod des Vaters rückte Ludwig nach und trat das Erbe

an. Ludwig liebte Elisabeth und ging mit ihr den Bund der Ehe ein. Das

Fundament für eine wahrhaft herausragende Ehe war gelegt. Für die

Landgräfin Elisabeth galt das Jesuswort: „Was ihr einem meiner

geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.“

(Mt 25, 40)

Die bekannteste Elisabeth-Legende entstand erst im 15. Jahrhundert und

erzählt vom „Rosenwunder“: Als Elisabeth mit einem Korb voll Brot zu

den Armen gehen wollte, kam ihr Mann hinterher – aufgestachelt von

Leuten, die sie als Verschwenderin bezeichnet hatten. Ludwig deckte den

Korb auf, doch dieser war voll blühender Rosen.

Hl. Elisabeth am Kirchenplatz

STADTPFARRKIRCHE ZUR HEILIGEN MARGARETA

Der Kirchenbau wurde wie die Stadt Marchegg von König Ottokar

gegründet. Am 15. August 1268 übergab er dem Johanniterorden von

Mailberg das Patronatsrecht über die Kirche. 1790 erhielt die Kirche

den Zubau des niederen Langhauses und 1856 den Kirchturm und damit ihr

heutiges Erscheinungsbild.

Der sporadische Besucher ist oft etwas irritiert, die Kirche in der

mittelalterlichen Stadt nicht sofort zu entdecken und danach nochmals

wegen ihres nicht alltäglichen Erscheinungsbildes. Ersteres erklärt

sich durch die spätere Verbauung des einst riesigen Hauptplatzes. Die

unterschiedlichen Höhen des Kirchenschiffes werden durch den erst 1790

erfolgten Anbau eines stark verkürzten Langhauses verständlich. Davor

war nur der Chorraum nutzbar und durch eine Brustmauer abgeschlossen.

Die Architektur eines Gotteshauses aus sehr unterschiedlichen Epochen,

wobei der hohe gotische Teil (Chor) als eines der letzten erhaltenen

Bauwerke aus der Marchegger Gründungszeit des 13. Jh. zu bewundern ist.

Die Kirche als zentraler Punkt bei der Stadtplanung

Durch die Erfahrungen bei der siegreichen Schlacht 1260 gegen den

Ungarkönig Bela IV. war der Bau einer befestigten Stadtanlage für

Ottokar II. eine strategische Notwendigkeit. Damals waren Leben und

Glauben ebenso eine Einheit wie Staat und Kirche. Daher ist auch die

Planung der Stadt mit jener der Marchegger Kirche eng verknüpft.

Der Kirchturm (1853-1856) ruht auf 170 Eichenstämmen (Sandboden), da

der vorherige Glockenturm nach wenigen Jahrzehnten einzustürzen drohte.

Bis 1776 waren die Glocken auch die älteste und größte von 1409 - im

Dachreiterturm montiert.

Das Mosaik über dem Kirchentor stellt Christus Pantokrator (= Allherrscher) dar.

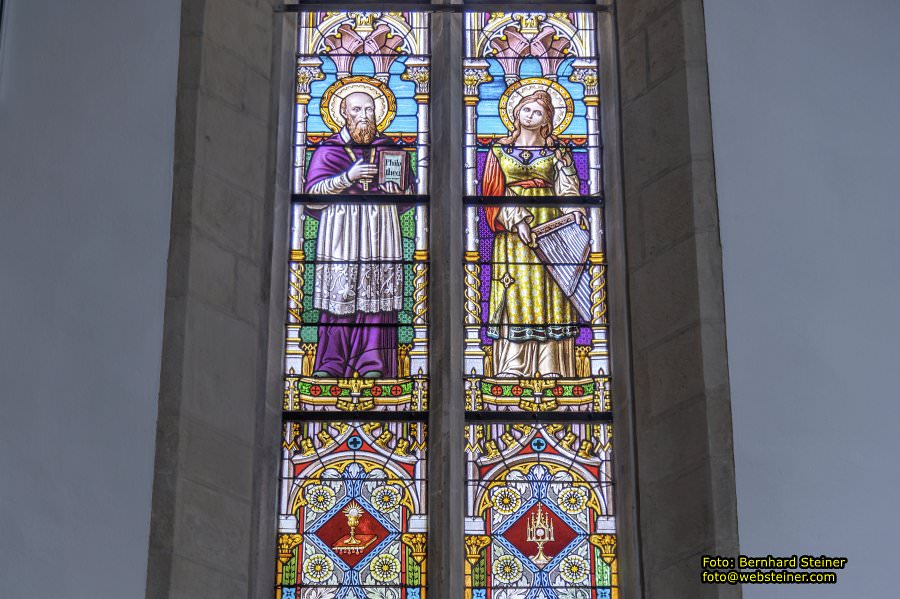

Glasmalerei Flügeltüre - Die verglaste Flügeltüre wurde 1929 als Windfang eingebaut.

Im Mittelalter war es bekanntlich üblich, Kirchen nach der aufgehenden

Sonne zu orientieren. (Sonne = Symbol für Christus). Die Ausrichtung

erfolgte in 2 Stufen: Zuerst wurde das Langhaus an einem Wochentag

vermessen (= weltliche Achse), an einem Sonn- oder Feiertag die

Orientierung des Chores (= himmlische, göttliche Achse). Der Knickpunkt

als Grenze zwischen Tod und Auferstehung. E. Reidinger errechnet für

Marchegg die Daten 5. und 8. April. - Ostern 1268. Bedeutung: Während

der Auferstehungsliturgie in den Morgenstunden des Ostersonntags

strahlt die aufgehende Sonne durch das hohe Mittelfenster in den

dunklen Kirchenraum! Christus ist auferstanden!

Beim Blick vom Eingangsbereich in Richtung Hochaltar ist die Abweichung nach links (Kirchenknick) erkennbar.

Der hohe Chor aus den 1260er Jahren zählt kunstgeschichtlich zu den

wichtigsten frühgotischen Bauwerken in Österreich. Die Kirche wurde

etwa gleichzeitig mit der Stadt von Ottokar II. Přemysl gegründet. Das

Vorhaben einer imposanten Kirche könnte auch ein Indiz dafür sein, dass

vielleicht Bischof Bruno von Schauenburg hier eine Kathedrale der

Diözese Olmütz plante. Die befestigte Stadtanlage samt Kirche ist die

einzige des Böhmenkönigs in Österreich und gilt als größte Neugründung

im Mittelalter. Urkundlicher Beleg für den Kirchenbau ist folgender

Passus in der Patronatsurkunde von 1268: „...deshalb haben wir das

Patronatsrecht der Kirche zu Marchegg (apud Marchek), das uns aus dem

Titel der Gründung der Kirche zusteht..."

Die Kreuzwegbilder stammen von Josef Kessler, einem Schüler Leopold Kupelwiesers aus der Zeit um 1850.

Nordseitige Fenster im Langhaus: Hl. Notburga

Südseitige Fenster im Langhaus: Hl. Paul vom Kreuz

Beim Betreten der Kirche ist man durch das schmucklose, niedrige

Langhaus nicht sehr beeindruckt, umso mehr aber beim Gang nach vorne.

Der schlanke, hoch aufragende gotische Chorraum lässt sofort erahnen,

welch monumentale Kathedrale hier entstehen sollte! Die

lichtdurchflutete, dem Himmel zustrebende Architektur der frühen Gotik

eine überwältigende emotionale Erfahrung bei den Menschen der damaligen

Zeit. Größe und Form ist mit jener des Wr. Neustädter Domes identisch -

der weitere Ausbau der Kirche kam aber nach dem Tod des Böhmenkönigs

ins Stocken. Das gotische Presbyterium wurde erst um 1330 von den

Habsburgern fertiggestellt. Rudolf I. hat bekanntlich 1278 nach der

Rettung aus Todesgefahr den künftigen Schutz über die Marchegger Kirche

gelobt.

Die Altarnische (Apsis) wird von 5 Seiten eines Achtecks begrenzt. Das

Kreuzrippengewölbe endet in einer Höhe von über 14 m. Die Schlusssteine

zeigen die hl. Margareta, das Lamm Gottes, ein Blattornament und eine

Blattmaske. Von besonderer Wertigkeit auch die beiden erhaltenen

Fresken, die den hl. Petrus und den hl. Johannes den Täufer darstellen.

Die Mauern und Säulen stammen noch aus dem 13. Jh., das Gewölbe wurde

erst im frühen Folgejahrhundert aufgesetzt.

Der mächtige barocke Hochaltar aus dem Jahr 1688 weist eine imposante

Höhe auf. Das Schwert des hl. Michael berührt sogar das Deckengewölbe

und stützt damit auch die Statue. Verblüffend die hohe handwerkliche

Schnitzkunst und alte Maltechnik. Der Eindruck eines steinernen

Aufbaues mit zierendem Marmor ist nur Illusion! Der Hochaltar ruht auf

dem ehemaligen Altartisch, der von einer alten Grabplatte abgedeckt

ist. Inschrift und Herkunft sind leider noch nicht erforscht.

Kanzel

Dieser Balkon für den Prediger wurde erst Jahre nach dem Hochaltar um

1725 errichtet. Über dem Schalldeckel ist eine eher seltene

Gottvater-Pietà zu sehen -zusammen mit der Taube darunter die

ungewöhnliche Darstellung der Hl. Dreifaltigkeit (Trinität). Am

Kanzelkorb die Attribute der 4 Evangelisten als Zeichen, dass der

Prediger Gottes Wort zu verkünden hat. Löwe (Auferstehung Markus),

Adler (Himmelfahrt, Johannes), Mensch (Menschwerdung, Matthäus), Stier

(Opfertod, Lukas)

Seltener Seitenaltar im Jugendstil

Eine kunsthistorische Rarität ist dieser secessionistische Altar, der

von Pfarrer Franz Groiß 1909 anlässlich seines 25jährigen Jubiläums als

Marchegger Pfarrer errichtet wurde. Gebaut von Hans Prutscher, einem

Schüler Otto Wagners. Vergoldete Statuen von Josef und Maria sowie

deren Eltern Anna und Joachim. Die Christusstatue stammt vom ehemaligen

Herz-Jesu-Altar. Neben Gotik und Barock ist als dritte Kunstrichtung

damit auch der Wiener Jugendstil in der Kirche vertreten.

Oratorium

Dieser Gebetsraum entstand 1790 im Zuge der Errichtung des Langhauses

unter Karl Graf Pàlffy ab Erdöd (ab 1807 Fürst). Da die Adelsfamilie

nur nach besonderer Genehmigung Messen in der Schlosskapelle feiern

durfte, baute man diesen komfortablen Nebenraum, der sogar beheizt

werden konnte. (Umgekehrt wurden bei Hochwasser Gemeindemessen im

Schloss gefeiert - legendär Kaplan Schwartz als Prediger hinter einem

Paravent auf einer Holzkiste!)

Für die Ausstattung des Oratoriums wurden auch Teile eines

aufgelassenen Altares verwendet. Samtbezogene Kniebänke sind noch

erhalten, ebenso die Abzugsöffnung für das Rauchrohr. Bis in die

Nachkriegszeit war der untere Bereich noch offen (hl. Grab)

möglicherweise befand sich in diesem höheren Kirchenanbau ursprünglich

eine in alten Schriften erwähnte St. Petri-Kapelle.

Auch an den gotischen Spitzbogenfenstern ist eine Bauunterbrechung

erkennbar. Die schlichte Fensterform stammt aus dem 13. Jh., während

die Maßwerke aus späterer Zeit stammen. (Sphärische Dreipässe tauchen

erst im 14. Jh. auf!) Die ursprüngliche Glasmalerei ist nicht mehr

erhalten, die Fenster wurden in den letzten Kriegstagen zerstört. Nur

die farbprächtigen Scheiben in den oberen Maßwerken stammen noch aus

älterer Zeit. Die nördlichen Fenster waren für längere Zeit vermauert,

die Glasmalerei von 1890 ist als einzige erhalten. Die späte Öffnung

des Spitzbogenfensters ist an den hier kreisförmigen Dreipässen

erkennbar. Das Mittelfenster wurde nach Errichtung des Hochaltares

vermauert.

Das dominierende Altarbild der hl. Margareta stammt von Karl Wurzinger,

einem Schüler des bekannten österreichischen Malers Leopold

Kupelwieser, und stammt aus dem Jahre 1855. Davor befand sich an dieser

Stelle das Bild „Erlöser am Kreuze". Bei der Errichtung des Hochaltares

1688, in der Ära des Grafen Johann Pàlffy ab Erdöd, wurde auch oberhalb

des Altarbildes das Pálffy-Wappen montiert. Das ovale Marienbild wurde

erst später hier angebracht und hing früher an der nördlichen

Seitenwand.

An den Seiten links: Hl. Florian, rechts: Hl. Johannes der Täufer

Langhaus

Der schmucklose und niedrige Zubau von 1790 ist kunsthistorisch kaum

beachtenswert und ist aus rein praktischen Gründen entstanden. An der

Südseite, gegenüber dem Seiteneingang, befand sich früher ein

Seitenaltar mit den Heiligen Leonhard und Wendelin (Schutzpatrone für

Bauern und Vieh), der wahrscheinlich aus einer der Seitenkapellen

stammte. Altarteile wurden 2009 bei der Glockenreparatur im Turm

entdeckt und gesichert. Das ehemalige Altarbild hängt heute im

Eingangsbereich der Kirche.

Die einmanualige Orgel ist klangmäßig der Frühromantik zuzuordnen. Sie

ist ausgestattet mit pneumatischer Kegellade, 10 Registern und über

vierhundert Pfeifen aus Holz sowie Metall mit unterschiedlichen

Anteilen an Blei. Dokumentiert ist der Umbau des Instrumentes im Jahre

1890 durch den Orgelbauer Johann Drabek (Slowakei, damals Ungarn). 1970

war die Orgel nicht mehr bespielbar. Wieder in Betrieb erst ab 2018,

nach einer Generalreinigung durch Matthias Müller (D). Unter Mitarbeit

freiwilliger Helfer wurden dafür hunderte Arbeitsstunden aufgewendet.

Hl. Petrus / Lamm Gottes / Hl. Johannes der Täufer

Die hl. Margareta als Kirchenpatronin

Für die Bestimmung der Kirchenheiligen können 3 Gründe maßgebend gewesen sein:

a) Margareta von Babenberg, die erste Ehefrau Ottokars und Schwester

Friedrichs II., da zwischen ihnen auch noch nach deren Trennung eine

gute Beziehung bestanden haben soll.

b) Sehr wahrscheinlich ist die Danksagung für den glorreichen Sieg

Ottokars gegen den ungarischen König Bela IV. im Jahre 1260. Vereinbart

war der damals sehr wichtige Margaretentag, der im Prager Bistum am 13.

Juli gefeiert wurde. Für den Ungarkönig war es aber der 12. Juli des

Passauer Bistums, wodurch sein verfrühter Angriff den Böhmenkönig

anfangs in große Bedrängnis brachte.

c) Möglich auch die Entscheidung für die hl. Margareta als

Schutzpatronin für Landwirtschaft und Fruchtbarkeit, da das umliegende

Gebiet noch urbar gemacht werden musste.

Die Heilige wird zumeist dargestellt mit einem Drachen oder einer

großen Schlange zu ihren Füßen als Symbol für die Versuchung durch den

Teufel sowie einem Kreuz als Zeichen ihrer Standhaftigkeit. Manchmal

sind die Attribute auch Fackel und Kamm (Folterwerkzeuge).

Ausrichtung der Kirche

Zum Verständnis muss man sich wieder bewusst machen, dass es ein

zentrales Anliegen der Menschen im 13. Jh. war, Bauwerke sichtbar in

die göttliche Ordnung der Schöpfung einzubetten. Darum wurden Kirchen

in dieser Zeit vorzugsweise Richtung Osten orientiert („Orientierung"

von „Orient" im Osten), weil dort nach den Schriften das himmlische

Jerusalem oder das Paradies liegen sollte. Der Sonnenaufgang als Symbol

für die Auferstehung Christi bietet ebenfalls eine einleuchtende und

nachvollziehbare Erklärung für die Anordnung des Altarraumes an der

Ostseite der Kirche.

Die Fragen nach dem „Wie" und „Wann" sind recht bald geklärt: Der

Zeitpunkt der Absteckung des Grundrisses lässt sich mit etwas

Rechenaufwand genau nachvollziehen: Am Gründonnerstag 1268 wurde die

Längsachse des Langhauses (weltliche Achse für Laien und

Pfarrgemeinde), am Ostersonntag jene des Chorraumes (göttliche Achse

Altar, Klerus) bestimmt. Bei Sonnenaufgang wurde ein Pflock in den

Boden geschlagen, dessen Schatten die Richtung vorgab. (Bei bedecktem

Himmel wurde ein Kompass verwendet.)

Für die Ausrichtung wurde ein besonderer Termin (Tag des

Kirchenheiligen, besonderer Festtag) gewählt, in Marchegg war es sogar

das kirchliche Hochfest der Auferstehung des Herrn! Rein praktische, ja

profane Gründe sprechen für die Vermessung im Frühjahr, da die

Bausaison normalerweise nach dem Winter ihren Anfang nahm.

Warum der Chorraum erst drei Tage später abgesteckt wurde, wird ein

Geheimnis bleiben! Überliefert ist nur, dass die Vermessung des

Presbyteriums grundsätzlich in Anwesenheit eines kirchlichen

Würdenträgers stattfand. Der dadurch entstandene Knick in der

Kirchenachse ist nichts Einmaliges bei Gründungen in dieser Zeit - eine

theologische Begründung ist bislang aber nicht bekannt.

UNGARTOR, erbaut um 1268

Das einzige Stadttor, bei dem der Rundturm LINKS angebaut wurde.

Beachtenswert das zierliche Spitzbogenfenster an der Innenseite, die

gotischen Nischen an der Außenseite sowie die Steinfuge für das

Fallgitter.

Mit den üppigen Auwäldern, nordwestlich der Stadt gelegen und der March

als Grenzfluss zur Slowakei, bietet die Stadt Marchegg mit nur 30 km

zur Stadtgrenze Wien oder Bratislava ein kulturelles Ausflugsziel sowie

ein Naturparadies mit hohem Naherholungswert. Die neu eröffneten Fuß-

und Fahrradbrücke bietet die Möglichkeit die March zu überqueren und in

das Nachbarland, die Slowakei zu gelangen. Hier kommt die March als

Grenzfluss, eingebettet in die Auenlandschaft als verbindendes Element

besonders gut zur Geltung. Um die Region Marchfeld kennen zu lernen,

ist die Stadt Marchegg, mit der Anbindung an Rad- und Fußwege ein

idealer Ausgangspunkt.

Das Zollwachedenkmal - „Der Adler" - weist auf die Bedeutung der March

als Grenzfluss hin. Einst war die Flussmitte die Grenze zu Ungarn,

heute ist sie Staatsgrenze zur Slowakei. Über Jahrhunderte ermöglichte

an dieser Stelle eine Überfuhr regen Handel. Der zweite Weltkrieg

brachte eine hermetische Abriegelung der Grenze, 1989 wurde die March

wieder eine grüne, unbewachte Grenze.

Zur Erinnerung an den 125. Jahrestag der Gründung der Österreichischen Zollwache, 1830-1955

Die March ist eine der ältesten natürlichen Grenzen Mitteleuropas und

Österreichs einziger naturnaher Tieflandfluss pannonischer Prägung. Bis

ihr Flusslauf reguliert wurde, floss sie in weiten Mäandern durch eine

Landschaft aus Auwäldern und Wiesen. Diese natürliche Flussdynamik wird

nun wiederhergestellt: Wie einst soll sie sich Richtung Donau

schlängeln, gesäumt von Auen, Wiesen und Feldern, die oft für viele

Wochen überflutet sind. Die periodischen Hochwässer sind für das

Funktionieren der Marchauen mit ihrer außerordentlich vielfältigen

Tier- und Pflanzenwelt (über-)lebensnotwendig.

Die Stadt liegt an der March, die die Grenze zur Slowakei bildet, und

somit am Ostrand des Marchfeldes. In die Slowakei führen eine

Bahnbrücke der Ostbahn (Marchegger Ast) und eine kombinierte

Fahrrad-Fußgängerbrücke. Eine Straßenbrücke besteht nicht. Die weiten

Marchauen, bei Hochwasser überschwemmt, sind wegen ihrer Flora und

Fauna geschützt.

Österreich fungierte Anfang der 1970er Jahre als Transitland für

auswandernde jüdische Sowjetbürger. Die Auswandererzüge erreichten

Österreich an der Grenzstation Marchegg. Hier fand am 28. September

1973 der erste Terrorakt von Palästinensern in Österreich statt. Aus

einem Zug mit jüdischen Emigranten wurden vier Geiseln (drei Emigranten

und ein österreichischer Zollbeamter) entführt und zum Flughafen Wien

gebracht. Nach Zusicherung der Bundesregierung zur Auflösung des

Transitlagers in Schloss Schönau wurden die Terroristen am 29.

September 1973 ausgeflogen.

Die Bedeutung des Ortes

König Ottokar II. ist nachweislich der Gründer von Marchegg und dass er

gerade hier eine Stadt anlegen ließ, hat sicher strategisch-politische

Gründe. Welche Bedeutung aber das Gründen einer Stadt für die Menschen

dieser Zeit darüber hinaus hatte, kann man nur erahnen, wenn man sich

bewusst macht, dass Kirche und Gesellschaft - anders als in anderen

Epochen eine unauflösliche Einheit bildeten.

Ob jemand gläubig oder ungläubig, religiös war oder nicht, entsprang

keiner persönlichen Entscheidung, sondern es galt allgemein als

absolute Sicherheit, dass das Leben im Himmel oder in der Hölle endete.

Gott war der Schöpfer von Raum und Zeit und wer diese bemessen konnte,

konnte sie auch beherrschen.

Wer also ein so großes Gebiet wie König Ottokar in Marchegg vermessen

und abstecken konnte, gründete seinen Machtanspruch nicht nur auf rein

irdische Argumente, sondern zeigte sich auch in der Lage, die Schöpfung

selbst zu beherrschen. Mit seiner Anlage schuf er einen neuen Ort der

Sicherheit in einem gefährlichen Umfeld, denn Gottes Schöpfung war -

für alle klar sichtbar - auf Gegensätzen aufgebaut: Er schuf die Erde

und die Gestirne. Diese Polarität setzt sich fort im Oben, dem ewigen

Gottesreich, und im Unten, wo die Menschen in ihrer Vergänglichkeit

lebten. Zentrum und Peripherie, geistig und fleischlich, männlich und

weiblich - die logische Fortsetzung dieser als Naturgesetze

verstandenen Gegensätze.

Auf die Landschaft übertragen bedeutete das: Die Stadt mit ihrer Mauer

ist das positive Gegenstück zur davor liegenden Wildnis, dem Wald und

der Au mit seinen wilden Tieren und vielen anderen Gefahren. Die Kirche

bildete dabei den Mittelpunkt der Stadt und wehrte ihrerseits alles

Böse durch monströse steinerne Wächter an der Fassade ab (die in

Marchegg leider nicht realisiert wurden). In ihrem Schatten drängen

sich die schutzbedürftigen Häuser. Vor diesem geistigen Hintergrund

wird klar, warum trotz aufwändiger Rekonstruktionsversuche viele Fragen

zur Wahl des Ortes, der Lage der Kirche usw. ein Geheimnis bleiben

dürften, denn sie sind sicher nicht zufällig gewählt. Neben den Fragen

nach dem „Was" und „Wann" bleibt auch die Frage: „Was war zuerst?"

Marchegg gilt als erste geplante mittelalterliche Stadtanlage

Österreichs. In Zeiten der Superlative, wo es aus marketingtechnischer

Sicht immer wichtiger wird, in irgendeiner Form größer, älter, stärker

oder sonst wie besser sein zu müssen als alles andere, hat diese Stadt

also einen gewissen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Städten

im Land. Worin aber besteht das „Besondere" für die Besucherinnen und

Besucher dieses Präzedenzfalles von Stadtentwicklung, wenn man - wie

man zugeben muss - von dieser Einmaligkeit auf den ersten Blick nur

wenig bis gar nichts sieht?

Dem unbefangenen Blick eines Gastes bietet sich ein dörflich anmutendes

Städtchen mit einer nicht vollständig erhaltenen Stadtmauer, einer im

18. Jh. zum Barockschloss umgestalteten Burg und einer Pfarrkirche,

deren Äußeres im ersten Moment auch kein einmaliges Kulturjuwel

vermuten lässt. Und trotzdem - oder gerade deswegen - kann uns dieser

Ort Einblicke in das Leben und Denken einer Kultur geben, die von

vielen rückständig, altertümlich, rätselhaft oder - mit anderen Worten

- eben als mittelalterlich bezeichnet wird.

Dieses Mittelalter beginnt mit dem Ende der Antike mit ihrer römischen

Hochkultur und endet zuerst im Italien des 15. Jh. mit der Renaissance,

die sich künstlerisch auf antike Vorbilder bezieht und diese noch zu

übertreffen versucht. Erst die Menschen dieser späteren Kultur drückten

dem Mittelalter den Stempel des kulturell Mittelmäßigen auf. Einigen

Geheimnissen dieser oft zu Unrecht als „dunkles Zeitalter" bezeichneten

Epoche können wir beim Besuch der wenigen steinernen Zeugen in Marchegg

- allen voran der Pfarrkirche - auf die Spur kommen.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: