web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Basilika Mariazell

Mariazellerbahn: Ötscherbär & Himmelstreppe, Mai 2023

Die römisch-katholische Basilika Mariazell mit dem

Patrozinium Mariä Geburt im steirischen Mariazell ist der bedeutendste

Wallfahrtsort in Österreich, einer der wichtigsten Europas und der

einzige mit dem Titel eines Nationalheiligtums im deutschsprachigen

Raum. In dem im 12. Jahrhundert gegründeten Gnadenort wird ein

hölzernes Mariengnadenbild verehrt.

* * *

Die Mariazellerbahn, auch abgekürzt mit MzB, ist eine elektrifizierte

Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 760 Millimeter (bosnische

Spurweite) in Österreich. Die Gebirgsbahn verbindet die

niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten mit dem steirischen

Wallfahrtsort Mariazell. Eigentümer und Betreiber sind seit Dezember

2010 die NÖVOG, die sie seit 2019 unter der Dachmarke Niederösterreich

Bahnen betreibt. Die Mariazellerbahn ist Teil des Verkehrsverbundes

Ost-Region. Die Mariazellerbahn ist mit ihren 85 km die längste

Schmalspurbahn Österreichs. Die Strecke verläuft von der

Landeshauptstadt St. Pölten durch das malerische Dirndltal, vorbei am

Naturpark Ötscher-Tormäuer bis zum Wallfahrtsort Mariazell.

Der Fahrbetrieb auf der Stammstrecke wurde bis 27. Oktober 2013 noch

hauptsächlich von den fast einhundert Jahre alten Elektrolokomotiven

der Reihe 1099 zusammen mit den praktisch gleich alten Reisezugwagen

bewältigt. Die 1099 war somit die älteste elektrische Lokomotive der

Welt, die bis dahin noch im täglichen Einsatz auf jener Strecke stand,

für die sie ursprünglich gebaut wurde. Ab 2013 wurden sie durch die

Elektrotriebwagen der zweiten Generation ersetzt, nur die Loks 7, 10,

11, 13 und 14 verblieben bei der NÖVOG. Um eine passende Garnitur für

den gleichnamigen Markenzug der Mariazellerbahn zu haben, wurden 2007

elf Personenwagen, zwei Fahrradtransportwagen und drei

Elektrolokomotiven der Baureihe 1099 in das Ötscherbär-Design

umlackiert.

Die Basilika Mariazell ist das einzige Nationalheiligtum im deutschen

Sprachraum und dominiert das Ortsbild. Sie beherbergt die Gnadenmutter,

eine Marienstatue aus Lindenholz, die seit dem 12. Jahrhundert ein

wichtiger Bezugspunkt für Pilger aus aller Welt ist. Ein Blickfang sind

auch die historischen Häuser rund um den Hauptplatz. Im Sommer laden

zahlreiche Gastgärten zum Verweilen ein. Bei einem Stadtspaziergang

erfährt man mehr über die Geschichte des berühmten Wallfahrtsortes.

Das Bauwerk entstand im 14. Jahrhundert als gotische Kirche mit einem

Spitzbogenportal und dem heutigen Mittelturm (Höhe 90 Meter) und wurde

im 17. Jahrhundert erweitert und barockisiert: Neben dem gotischen Turm

wurde links und rechts je ein barocker Turm errichtet; das Langhaus

wurde verlängert und verbreitert und im Norden und Süden mit je sechs

Seitenkapellen versehen. Bis heute gehört der Wallfahrtsort zum

steirischen Stift St. Lambrecht.

Im Tympanon über dem Hauptportal befnden sich zwei Reliefs, die zu den

besten Arbeiten der spätgotischen Bauplastik in Österreich zählen. Im

Bogenfeld ist eine eindrucksvolle Kreuzigungsszene zu sehen, gefertigt

im frühen 15. Jh., darunter ein um 1435-40 entstandenes Relief, auf dem

wichtige Ereignisse aus der Wallfahrtsgeschichte gezeigt werden: Links

der thronenden Schutzmantelmadonna, die Hilfe suchenden Pilgern Schutz

gewährt, knien Abt Heinrich Moyker, in dessen Zeit das Relief

geschaffen wurde, daneben Markgraf Heinrich von Mähren und seine Frau,

die vom hl. Wenzel nach Mariazell gewiesen werden. Der im Schutz des

Mantels kniende König ist Herzog Albrecht V., König von Böhmen,

dahinter seine Gemahlin Elisabeth. Vermutlich waren sie die Votanten

der Relieftafel.

Außerhalb des Mantels kniet König Ludwig I. von Ungarn, welcher der

Gnadenmutter das „Schatzkammerbild" überreicht, rechts davon die

legendäre „Türkenschlacht", ganz rechts eine Teufelsaustreibung an

einer Frau, die ihr neugeborenes Kind geköpft haben soll. Die drei

Wappenschilde in der Reliefmitte zeigen die Allianzwappen Albrechts V.

von Österreich und dessen Gemahlin Elisabeth, sowie das auf König

Ludwig I. von Ungarn Bezug nehmende ungarische Doppelkreuz.

Die überlebensgroßen barocken Bleistatuen von Balthasar Moll seitlich

des Hauptportals erinnern an die beiden Stifter, Markgraf Heinrich von

Mähren und König Ludwig I. von Ungarn. Sie wurden anlässlich der

600-Jahr-Feier 1757 geschaffen.

Das überlieferte Gründungsjahr von Mariazell 1157 lässt sich historisch

nicht eindeutig belegen, aber eine päpstliche Urkunde weist in diese

Zeit. Die erste schriftliche Erwähnung unter dem Namen „Cella" im Jahr

1243 deutet bereits auf ein größeres Gotteshaus hin. Eine

selbstständige Pfarre ist ab 1269 urkundlich dokumentiert. Im Jahre

1330 bezeugt eine Ablassurkunde des Salzburger Erzbischofs Friedrich

III. Mariazell als viel besuchten Gnadenort. Die wachsende

Anziehungskraft bedingte die Vergrößerung der bestehenden romanischen

Kirche zu einem großen dreischiffigen gotischen Gotteshaus. Bereits

sehr früh sind auch schon zahlreiche Gewerbetreibende in Mariazell

nachweisbar, darunter die ersten Krämer entlang der Kirchhofmauer.

Die im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgestaltete Gnadenkapelle steht

noch heute an der Stelle der ursprünglichen „Zelle" im Zentrum der

Basilika. Der heutige trapezförmige Grundriss stammt von 1690, ältere

Teile aus dem 14. Jahrhundert wurden in diesen Bau integriert. Das

Steinrelief über dem Eingang, aus der Zeit um 1369, soll die

Porträtbüsten König Ludwigs I. von Ungarn und seiner Gemahlin Elisabeth

als Stifter der gotischen Kapelle darstellen.

Im Jahre 1756 stifteten Kaiser Franz I. und Kaiserin Maria Theresia

anlässlich des 600-jährigen Bestehens der Wallfahrtskirche 1757 das

wertvolle, von den Wiener Goldschmieden Joseph Würth und Joseph Moser

gefertigte Silbergitter. Bewegte Statuen des heiligen Josef sowie der

Eltern Mariens - Joachim und Anna - bekrönen die Gnadenkapelle. Die

Figuren sind Werke von Lorenzo Mattielli aus dem Jahr 1734.

Der heutige Aufsatz des Gnadenaltares wurde 1726 von Abt Kilian Werlein

von St. Lambrecht in Auftrag gegeben. Der Entwurf stammt von Joseph

Emanuel Fischer von Erlach, dem Sohn von Johann Bernhard Fischers von

Erlach. Die Silberschmiedearbeiten wurden von Philipp Jakob Drentwett

in Augsburg ausgeführt.

Die Geschichte der Wallfahrt nach Mariazell ist eng mit der

Baugeschichte des Gotteshauses verbunden. Auffallend ist, dass alle

Erweiterungsphasen auf den Standort des Gnadenaltars Rücksicht nahmen,

sodass sich die Mariazeller Gnadenstatue vermutlich noch heute an ihrer

ursprünglichen Stelle befindet.

Nach der ersten hölzernen „Zelle" wurde, laut Tympanoninschrift am

Hauptportal, im Jahre 1200 mit dem Bau einer romanischen Kirche

begonnen. Stiftschronist Johannes Menestarfer berichtet, dass der

Markgraf von Mähren und seine Gattin, von einer Krankheit geheilt, aus

Dankbarkeit die Mittel zur Erbauung dieser Kirche nach Zell sandten.

Ab 1340 stellten Päpste, Kardinäle und Bischöfe Ablassurkunden aus, die

die Wallfahrt nach Mariazell förderten. Der wachsende Zustrom der

Pilger erforderte die Vergrößerung der romanischen Kirche, vermutlich

vorerst durch den Anbau eines gotischen Chores, danach durch den Neubau

eines dreischiffigen Langhauses.

Die Kirche hatte im Osten, im Anschluss an die gotische Vierung, eine

polygonale Chorkapelle, welche vermutlich König Ludwig I. (1342-1382)

von Ungarn gespendet hat. Das steile Satteldach des Langhauses ist an

der dem Chor zugewandten Seite von einem kleinen Dachreiter bekrönt.

Ein hoher gotischer Mittelturm sowie viergeschossige Treppentürmchen

befanden sich am westlichen Ende des Langhauses.

Die Muttergottes auf der Frauensäule wird ebenfalls als Gnadenbild

verehrt. Die spätgotische Holzstatue von 1520/30 steht auf einer 1682

errichteten fünf Meter hohen Marmorsäule im barocken Erweiterungsbau

hinter der Gnadenkapelle. Am Sockel der Frauensäule wurden von alters

her Kerzenopfer und Votivgaben aus Wachs dargebracht. Hier fanden auch

Bußandachten und Bußübungen, die Palmweihe, die Fußwaschung und das

fastenzeitliche Rosenkranzgebet statt.

Die überlebensgroße Marienfgur mit dem Kind auf dem rechten Arm ist als

Himmelskönigin dargestellt. In der linken Hand trägt Maria ein Zepter,

während das Kind die Sphaira hält und seine rechte Hand segnend erhoben

hat. Maria und das Christuskind sind mit Metallkronen, eine Stiftung

von Baron Nemet, vor einem 1709 gefertigten Strahlenkranz dargestellt.

Nicht ganz klar ist, wo die Marienstatue vor dem Erweiterungsbau der

Kirche aufgestellt war.

Die Gründung von Mariazell wird auf den Benediktinermönch Magnus zurück

geführt, der von seinem Mutterkloster St. Lambrecht im Jahre 1157 als

Seelsorger für die Hirten in die Umgebung des heutigen Ortes Mariazell

ausgesandt wurde. Hier angekommen soll er die mitgebrachte Marienstatue

auf einen Baumstumpf gestellt haben und darüber eine einfache

Holzkapelle errichtet sowie für sich selbst eine cella als Unterkunft

gebaut haben. Maria in der Zelle gab also diesem Ort seinen

Namen. Schon bald - so wird berichtet - kam es hier zu

Gebetserhörungen und Mariazell wurde zum Ziel zahlreicher

hilfesuchender Menschen.

Am Beginn der Geschichte von Mariazell steht eine einfache Marienstatue

aus Lindenholz um die eine Zelle gebaut wurde. In 850 Jahren wurde

daraus ein bedeutendes Zentrum des Glaubens und ein kunsthistorisch

unvergleichlicher Raum des Gebetes und des Gottesdienstes. Die

Mariazeller Gnadenstatue ist 48 cm hoch und aus Lindenholz geschnitzt.

Die frühgotische thronende Marienfigur hält an ihrer rechten Seite das

auf ihrem Schoß sitzende Jesuskind. Das Kind hält einen Apfel, mit der

linken Hand greift es nach einer Frucht, die ihm Maria reicht. Die

beiden Früchte sind Symbole für die Erlösung vom Sündenfall. Seit dem

16. Jahrhundert war es üblich, Gnadenbilder mit kostbaren gestickten

Gewändern zu schmücken. Nur an zwei Tagen ist die Gnadenstatue ohne

sogenanntes Liebfrauenkleid zu sehen nämlich am Gründungstag von

Mariazell, dem 21. Dezember und am Tag des Patroziniums der Basilika,

zu Maria Geburt am 8. September. Über 1,5 Millionen Gläubige pilgern

pro Jahr aus nah und fern zur Mariazeller Gnadenstatue, die auch unter

den Namen Magna Mater Austriae, „Große Mutter Österreichs",

sowie als Magna Domina Hungarorum, „Großherrin der Ungarn" und Mater

Gentium Slavorum, „Mutter der slawischen Völker" angerufen wird.

Der kostbare Hochaltar bildet den östlichen Abschluss der Kirche. Im

Jahre 1692 beauftragte Abt Franz von Kaltenhausen den berühmten

Baukünstler Johann Bernhard Fischer von Erlach mit dem Entwurf dieses

imposanten Werkes. Geweiht wurde der Altar 1704.

Der Mariazeller Hochaltar zählt zu den Initialwerken hochbarocker

Inszenierungskunst. Er ist nicht nur für unser Empfinden eine

beeindruckende künstlerische Darstellung der göttlichen Dreifaltigkeit,

sondern wurde bereits unmittelbar nach seiner Entstehung bewundert und

Fischer selbst nannte ihn nicht ohne Stolz „..... ein Werk dergleichen

wenig zu sehen sein...".

Im Kuppelraum wurde eine neue Chororgel die sog. Mariazeller Orgel, von

dem schweizer Orgelbauer Hermann Mathis im Jahre 2000 mit 29 Registern

auf 2 Manualen und Pedal erbaut. Das Architektenteam Wolfgang Feyferlik

/ Susi Fritzer entwarf einen plastisch betonten Hauptprospekt mit der

weichen Linienführung horizontaler, farbig lasierter Schalbretter aus

Fichtenholz. Dem Hauptprospekt wurde die schlichte Grundgeometrie des

12m hoch aufragenden, schlanken Körpers mit der Verkleidung in Form

eines Strichcode-Musters aus schmalen Eichenleisten gegenübergestellt.

Gefasst werden der Längsquader und der gefaltete Querkörper in ihrer

doch sehr unterschiedlichen Gestaltung durch die Nordwand des

Kuppelraumes. Das Klangkonzept dieser Orgel ist inspiriert vom

österreichischen Orgeltypus des ausgehenden 18. Jahrhunderts, der in

seiner Farbigkeit und dynamischen Breite von der stillen Andacht bis

zum brausenden Jubel die Messen begleiten kann. Chororgel und

Hauptorgel können nicht nur selbstständig mechanisch gespielt werden,

sondern auch gemeinsam von einem Zentralspieltisch aus, was mittels

einer integrierten Doppeltraktur in beiden Orgeln ermöglicht wird.

Über der aus einem Block geschaffenen Altarmensa schwebt der Tabernakel

als silberne Weltkugel, umwunden von einer Schlange als Sinnbild der

Sünde. Darüber erhebt sich eine überlebensgroße Gnadenstuhlszene. Die

Figuren von Gottvater und Christus entstanden nach Modellen von Lorenzo

Mattielli und wurden vom Wiener Goldschmied Johann Kanischbauer aus

Silber getrieben. Maria, Johannes sowie die adorierenden Engel

entstammen nicht mehr der Entstehungszeit des Altares, da sie 1806

einer Silberablieferung zur Finanzierung der Franzosenkriege zum Opfer

fielen und durch versilberte Holzstatuen ersetzt wurden. Die gesamte

Szene wird von einem monumentalen Triumphbogen eingefasst. Darüber

erhebt sich die himmlische Engelsglorie mit der Heilig-Geist-Taube.

Nach der spätmittelalterlichen Blütezeit erlitt das Wallfahrtswesen

während der Reformation einen starken Rückgang. Für die katholischen

Landesfürsten und Betreiber der Gegenreformation wurde aber gerade

Mariazell als Heiligtum der Gottesmutter zum Symbol ihrer religiösen

Ideale. Der Zustrom der Wallfahrer nahm daher im 17. Jahrhundert durch

den wieder erstarkten Katholizismus rasch zu. Dies machte einen

gänzlichen Um- und Neubau der alten Kirche notwendig, der mit

Unterstützung Kaiser Ferdinands III. realisiert wurde.

Der barocke Erweiterungsbau entstand ab 1644 nach Plänen des St.

Lambrechter Stiftsbaumeisters Domenico Sciassia und dauerte insgesamt

fast 40 Jahre. Zu Beginn wurde das dreischiffge Langhaus barockisiert.

Die gotischen Pfeiler wurden ummantelt und die Gewölbe mit barockem

Stuck und Deckenmalerei versehen. Anschließend wurden Seitenkapellen

mit darüber liegenden Emporen angefügt. Zuletzt wurde der gotische Chor

abgebrochen und durch eine barocke Raumfolge erweitert, deren Höhepunkt

die längsovale Hochkuppel ist. Wandgliederungen, Deckengemälde und

Stuckaturen lassen alle Bauteile auf den ersten Blick wie aus einem

Guss erscheinen und verschleifen die Grenzen zwischen erneuertem Altbau

und barocker Erweiterung. Baumeister Sciassia ist es gelungen, einen

großzügigen und architektonisch beispielgebenden Raum zu schaffen, der

bis heute den vielfältigen Anforderungen der zahlreichen

Wallfahrergruppen entspricht.

Diese zur Zeit der Errichtung größte Kuppel nördlich der Alpen (10 x 15

x 50m) entstand nachdem Baumeister Sciassia mit seinem Auftraggeber Abt

Kaltenhausen nach Rom gereist war, um dort die neuesten Kirchenbauten

zu studieren und zeichnerisch zu erfassen. Ein weiteres Vorbild für die

den Ostteil der Kirche dominierende Ovalkuppel dürfte die auf den

Berechnungen Keplers basierende Kuppel des Grazer Mausoleums gewesen

sein. Wie in der Barockzeit beliebt, sind unter der Kuppel in

Dreieckkartuschen die Allegorien der vier damals bekannten Weltteile in

Form von weiblichen Figuren dargestellt: hier Amerika mit einem Papagei

und Europa mit einem Rind. Im Hintergrund jedes Bildes ist die

Mariazeller Gnadenmutter und der Schriftzug „Salve Maria Cellensis" zu

sehen. Darunter befnden sich die Stuckfguren des Markgrafen Heinrich

von Mähren und seiner Gattin. Die Fresken im Zentrum zeigen das an

Gicht erkrankte Paar im Bett liegend. Rechts schräg gegenüber ist im

Presbyterium in Freskotechnik die Ankunft von Mönch Magnus mit der

Gnadenstatue in Mariazell dargestellt.

Im 15. Jahrhundert war der Wallfahrtsort bereits international so

bekannt und beliebt, dass sich Könige und Kaiser veranlasst sahen, zum

Schutz der Wallfahrer Geleitbriefe auszustellen. Pilger aus dem Gebiet

des heutigen Bayern, Böhmen, Frankreich, Oberitalien, Kroatien, Polen,

Deutschland und der Schweiz, vor allem aber aus Österreich und Ungarn,

suchten die Hilfe der Mariazeller Gnadenmutter.

Mariazell ist seit dieser Zeit der zentrale Wallfahrtsort der

Donauländer. Seit dem Fall des Eisernen Vorhanges 1989 ist es auch den

Pilgern aus den östlichen und südöstlichen Staaten Europas wieder

ungehindert möglich, Mariazell aufzusuchen. Zunehmend kommen aber auch

Gruppen aus anderen Erdteilen. Pro Jahr besuchen etwa 1,5 bis 2

Millionen Pilger den Gnadenort, der damit zu den größten

Wallfahrtszentren Mitteleuropas zählt. Fußwallfahrten aus Österreich

und den Nachbarländern nehmen dabei stark zu. Immer mehr Gläubige

kommen aber auch per Fahrrad, mit dem Motorrad oder sogar zu Pferd

hierher.

Geschenke und Drucke aus neuerer Zeit können die Pilger bereits fertig

an einem der Devotionalienstände erwerben. Durch die Widmung an die

Gnadenmutter, das Anbringen einer persönlichen Inschrift oder das

versteckte Einschieben eines Briefes werden diese Gegenstände zu

Votivgaben und gehören somit zum Schatz von Mariazell.

Die neue Orgel im Barocktrakt wurde im September 2000 geweiht. Sie

stammt aus der Werkstätte des Schweizer Orgelbauers Hermann Mathis, die

Schauseite wurde von den Grazer Architekten Wolfgang Feyferlik und Susi

Fritzer gestaltet. Erst durch diese Orgel ist es möglich geworden, den

Hochaltarraum für große Messen ausreichend zu beschallen. Von einem

Generalspieltisch aus können alle vier Orgeln angesteuert und somit die

gesamte Basilika mit festlichem Klang erfüllt werden. Dies ist

besonders wichtig bei großen Wallfahrten, an denen mehrere tausend

Pilger teilnehmen.

Die Neukonzeption des Liturgiebezirkes erfolgte durch

Feyferlik/Fritzer, die Gestaltung des aus einem Stück gezogenen Altars

aus Anröchter Dolomit ist ein Werk des deutschen Bildhauers Ulrich

Rückriem.

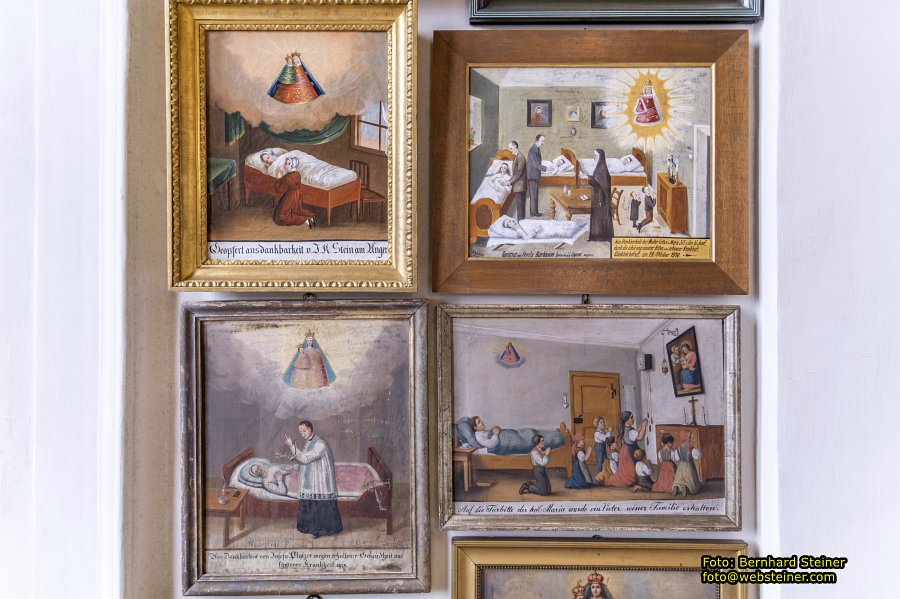

Die Basilika Mariazell bewahrt derzeit etwa 2500 Votivbilder und somit

die größte und bedeutendste derartige Sammlung in Österreich.

Votivgemälde dokumentieren eindrucksvoll die individuellen Beweggründe

der Pilger für ihre Wallfahrt. Während der Blüte in der Barockzeit,

also zwischen 1600 und 1780. wurden tausende Bilder nach Mariazell

gebracht. Da sie jedoch keinen hohen materiellen Wert darstellten,

wurden sie in der Vergangenheit nicht restauriert, sondern es wurden

verschmutzte oder beschädigte Bilder weggegeben. So stammt der

überwiegende Teil der Mariazeller Votivgemälde aus der Zeit nach dem

Josephinismus und dem großen Brand von Mariazell im Jahre 1827. Auf

Ihrem Weg durch die Emporen sehen Sie diese Bilder in chronologischer

Reihenfolge und nach Themenschwerpunkten geordnet.

An der gegenüber liegenden Wand unter der Kuppel stellen theatralisch

inszenierte Stuckfguren den ungarischen Herrscher König Ludwig I. und

seine Gattin Elisabeth dar. Die umgebenden Fresken schildern Szenen aus

der Ludwigslegende.

Der Überlieferung nach betete König Ludwig in der Nacht vor einer

entscheidenden Schlacht im Kriegszelt vor seinem kostbaren

Madonnenbild. Am nächsten Morgen erwachte er mit dem Bild auf seiner

Brust, kämpfte im Namen Mariens gegen das zahlenmäßig überlegene,

feindliche Heer und blieb siegreich. Als Dank dafür pilgerte er nach

Mariazell, opferte das wundertätige Gemälde und lies eine Kapelle

erbauen. Unterhalb der Kuppel in den Kartuschen sind zwei

personifzierte Erdteile erkennbar: Afrika mit einem Kamel und Asien mit

einem Elefanten.

Über dem südlichen Sakristeieingang und der Stiege erkennbar sind seit

Jahrhunderten einige der größten und ältesten Votivbilder der Basilika

positioniert: so das von Fürst Paul Esterházy im Jahr 1689 gestiftete

Gemälde und jenes der Stadtbewohner von Pressburg aus dem Jahr 1852.

Pilgerkapelle

Die Beziehung der Habsburger zum Wallfahrtsort Mariazell beginnt im 14.

Jh. als Albrecht II. 1342 einen Altar stiftete und dem Ort das

Marktrecht verlieh. Um 1438 stiftete Albrecht V. vermutlich das

Tympanonrelief. Karl II. und seine Gattin Maria von Bayern suchten 1572

die Wallfahrtskirche Mariazell auf und begründeten damit eine

Familientradition. Im Zuge der Rekatholisierung entwickelte sich

Mariazell dann zum Nationalheiligtum des Hauses Habsburg, welches die

barocke Erweiterung mit hohen Summen unterstützte. Eine besondere

Verehrerin der „Magna Mater Austriae" war Kaiserin Maria Theresia, die

wiederholt in Mariazell den Schutz Mariens sowohl für ihre Familie als

auch für ihr Reich erbat.

Der steirische Maler Markus Weiß schuf ab 1622 die großformatigen

Gemälde über den Emporendurchgängen. Sie stellen die Entstehung und

Entwicklung des Wallfahrtsortes Mariazell dar sowie eine Reihe von

wunderbaren Begebenheiten von der Zeit der Gründung bis zum Anfang des

17. Jahrhunderts. Solche Mirakelzyklen wurden in allen Wallfahrtsorten

in Auftrag gegeben, um den Ruf des Ortes zu mehren und die zahlreichen

Gebetserhörungen öffentlich darzustellen.

Die Muttergottes auf der Frauensäule wird ebenfalls als

Gnadenbild verehrt. Die bemerkenswerte Statue mit einer Höhe von fast

zwei Metern entstand um 1520 und steht seit der Vollendung des barocken

Kirchenbaues auf einer fünf Meter hohen Marmorsäule. Der Strahlenkranz

wurde erst 1709 hinzugefügt. Die Madonna ist als gekrönte

Himmelskönigin dargestellt und trägt auf dem rechten Arm das segnende

Jesuskind. In der Linken hält sie ein Zepter. Früher war diese

Marienstatue, die auch den Namen „Pilgermadonna" trägt, das Zentrum

vielfältiger Bußrituale, heute werden bei ihr Andachtsgegenstände

gesegnet.

Unter ihrem Sohn Kaiser Josef II. folgten schwere Zeiten für den

Gnadenort. Besonderen Unwillen in der Bevölkerung bewirkte das Verbot

von

Wallfahrten zwischen 1786 und 1792. Ein schwerer Schlag war auch die

Aufhebung des Mutterklosters St. Lambrecht in den Jahren 1786 bis 1802,

eines von insgesamt 40 aufgehobenen Klöstern in der Steiermark, deren

Besitz versteigert und für Neuordnungen im kirchlichen Bereich

verwendet wurde. Ein Teil der Reformen Josefs II. wurde zwar nach

seinem Tod wieder aufgehoben, die Folgen für Mariazell waren dennoch

schwerwiegend. Im Unterschied zu den meisten anderen Klöstern hat das

Stift St. Lambrecht den zu Mariazell gehörigen Grundstücks- und

Kirchenbesitz nie wieder zurückerhalten. Bis heute ist Mariazell daher

auf die Gaben der Pilger angewiesen.

Das Prager Jesulein

(tschechisch Pražské Jezulátko), auch Prager Jesuskind genannt, ist

weltweit eines der bekanntesten Gnadenbilder Jesu. Es gilt als

wundertätig und befindet sich in der Kirche Maria vom Siege (Kostel

Panny Marie Vítězné) im Karmelitenkloster in Prag. Die 47 cm große

bekleidete Figur stellt das Jesuskind im Alter von etwa drei Jahren

dar. Es trägt eine Krone und hat die rechte Hand zum Segensgestus

erhoben, während es in der linken den Reichsapfel als Symbol der

Weltherrschaft hält. Die Holzfigur eines unbekannten Künstlers im Stil

der Renaissance stammt aus dem 16. Jahrhundert und ist mit einer

farbigen Wachsschicht überzogen. Sein Gesichtsausdruck und die lockigen

Haare weisen auf die Herkunft aus Spanien und den von dort eingeführten

Jesuskind-Kult hin, der aus der Mystik der spanischen Karmeliten

hervorging.

Die Hauptorgel hat ihre eigene aufregende Geschichte: Umbauten,

Neubauten, Vergrößerungen bis zum Einbau eines Fernwerkes hinter dem

Hochaltar kennzeichnen die Orgelgeschichte seit 1509. Das Orgelwerk

wurde in den Jahren 1740, 1912 und 1929 umgebaut und 2003 erneuert.

Dazu kam die großzügige Spende der Stadt Wien, so dass die Schweizer

Orgelbaufirma Mathis unter Verwendung des barocken Orgelgehäuses und

der Prospektpfeifen der Orgel des Johann Gottfried Sonnholz aus dem

Jahr 1739, ein neues Orgelwerk mit 54 Registern auf drei Manualen und

Pedal schaffen konnte. Auch das 1868 abgetragene Rückpositiv wurde

rekonstruiert und schmückt nun wieder in der ursprünglich vorgesehenen

Konzeption die prächtige Orgelempore.

Nach dem Entwurf des Architekten Wolfgang Feyferlik und Susi Fritzer

kamen die größten Pfeifen direkt hinter der Orgel frei auf einem

geschweiften Architrav zu stehen. Die Pfeifen des Prinzipals 16'

befinden sich auf beiden Seiten der außergewöhnlichen, 11,5 m langen

Windlade. Der Westempore zugewandte Teil der Orgel sollte nicht bloß

eine Rückseite sein, denn schließlich ist er ebenso funktioneller Teil

des Instruments als auch ein großes raumbestimmendes Element der

Westempore; deshalb wurde dieser Orgelteil architektonisch besonders

gestaltet. Holzpfeifen (Fichte) mit unterschiedlichen Längen und

Querschnitten stehen auf einem geschwungenen Eichenbalken, der über dem

Zugang zum kirchenschiffseitigen Teil der Westempore zu schweben

scheint.

Die Basilika Mariazell bewahrt derzeit etwa 2500 Votivbilder und somit

die größte und bedeutendste derartige Sammlung in Österreich.

Votivgemälde dokumentieren eindrucksvoll die individuellen Beweggründe

der Pilger für ihre Wallfahrt. Während der Blüte in der Barockzeit,

also zwischen 1600 und 1780, wurden tausende Bilder nach Mariazell

gebracht. Da sie jedoch keinen hohen materiellen Wert darstellten,

wurden sie in der Vergangenheit nicht restauriert, sondern es wurden

verschmutzte oder beschädigte Bilder weggegeben. So stammt der

überwiegende Teil der Mariazeller Votivgemälde aus der Zeit nach dem

Josephinismus und dem großen Brand von Mariazellim Jahre 1827. Auf

Ihrem Weg durch die Emporen sehen Sie diese Bilder in chronologischer

Reihenfolge und nach Themenschwerpunkten geordnet.

Der steirische Maler Markus Weiss schuf ab 1622 die großformatigen

Gemälde über den Emporendurchgängen. Sie stellen die Entstehung und

Entwicklung des Wallfahrtsortes Mariazell sowie eine Reihe von

wunderbaren Begebenheiten aus der Zeit der Gründung bis zum Anfang des

17. Jahrhunderts dar. Solche Mirakelzyklen wurden in allen bedeutenden

Wallfahrtsorten in Auftrag gegeben, um die zahlreichen Gebetserhörungen

öffentlich darzustellen und den Ruf des Ortes zu mehren. Unter diesen

Gemälden erkennbar ist auch die siegreiche Schlacht König Ludwigs I.

von Ungarn gegen die Türken" und seine Dankwallfahrt nach Mariazell.

Aber auch die zahlreichen kleinformatigen Deckenfresken auf beiden

Emporen erzählen Mirakelgeschichten, in denen die Fürsprache der

Gottesmutter Maria den Menschen geholfen hat. Im ersten Joch ist die

Muttergottes als Beschützerin einer in Gefahr geratenen

Wallfahrergruppe und die Datierung 1640 zu erkennen, dem gegenüber die

Heilung eines Mannes mit Schussverletzungen; an der Deckenmitte wird

eine an Händen und Füßen gelähmte Frau wieder gesund; rechts davon

bleibt ein vom Pferd abgeworfener Mann unversehrt.

Die ältesten Votivbilder von Mariazell stammen aus der Barockzeit. Die

noch älteren gotischen Tafelbilder, der kleine Mariazeller Wunderaltar

von 1512 und der große Mariazeller Wunderaltar von 1520, befinden sich

im Landesmuseum Joanneum in Graz. Das älteste hier erhaltene Bild

stammt aus 1633. Jakob Schirich von Eberstorff stiftete es aus Dank für

die Heilung seiner an den Fraisen erkrankten Tochter.

Grundsätzlich war die Barockzeit die Blütezeit vieler

Wallfahrtsbräuche, wie auch dem, des Stiftens von Votivbildern und

Votivgaben und man kann davon ausgehen, dass in dieser Zeit unzählige

Votivtafeln nach Mariazell gebracht wurden. Dass heute

bedauerlicherweise nur mehr knapp 20 Votivbilder des 17. und 18. Jhs.

erhalten sind, ist vor allem den Verboten Kaiser Josephs II.

(1780-1790) zuzuschreiben. Zwischen 1797 und 1809 beeinträchtigten dann

die ..Franzosenkriege" das Wallfahrtswesen und in der Nacht des 1.

November 1827 fiel schließlich fast der gesamte Ort Mariazell den

Flammen zum Opfer, wobei auch die Basilika schwer beschädigt wurde.

Die mächtige Kanzel aus rotem und schwarzem Marmor wurde 1689-1691 vom

Türnitzer Bildhauer Andreas Grabmayr gefertigt. Am Kanzelkorb befnden

sich die Statuen der vier Evangelisten, über dem Aufgangsportal die

Figur des hl. Paulus.

Die Basilika besitzt seit der barocken Erweiterung an der Nord- und

Südsseite je sechs Seitenkapellen. Diese Kapellen wurden zwischen 1650

und 1680 vermutlich nach Entwürfen des Baumeisters Sciassia mit

einheitlichen Altären aus rotem Marmor ausgestattet, als Steinbildhauer

ist Carlo Gianollo bekannt. Die Kapellennischen werden zum Langhaus hin

durch bemerkenswerte, kunstvoll gearbeitete Schmiedeeisengitter

abgeschlossen. Sie sind um 1675 entstanden und stammen wohl von Blasius

Lackner, der auch in St. Lambrecht tätig war.

Kollektive Verlöbnisse von ganzen Städten beziehen sich meist auf

Epidemien, wie die Pest, auf kriegerische Auseinandersetzungen oder auf

Naturereignisse, wie zum Beispiel das Erdbeben in Györ im Jahre 1763.

Zu den größten Gefahren für die Kommunen gehörten aber Brände. Der

große Brand von Eisenerz im Jahr 1807 beispielsweise war Anlass für

eine noch heute praktizierte Gemeindewallfahrt nach Mariazell.

Diese Gemälde stellen ein wichtiges stadthistorisches Quellenmaterial

dar, handelt es sich doch oft um die ältesten genauen und zeitlich

exakt datierbaren stadttopografischen Darstellungen. Waren die Maler

der kleinformatigen, von einzelnen Votanten gestifteten Votivbilder

auch oft wenig bedeutende Künstler, so konnten es sich die

Stadtgemeinden leisten, bei bekannten und anerkannten Künstlern Werke

in Auftrag zu geben. So beauftragte beispielsweise die Stadt Eisenerz

den bekannten Künstler der Biedermeierzeit und Kammermaler des

Erzherzogs Johann, Johann Tendler, und die Gemeinde Mariazell den

verschiedentlich in der Basilika beschäftigten Michael Stattin.

Die häufgsten Darstellungen auf Votivbildern schildern die Heilung von

Krankheiten. Die Anzahl der Gemälde mit der Bitte um Gesundheit

übertrifft naturgemäß alle anderen Anliegen bei weitem. Votivgemälde

sind meist nach einem dreiteiligen Schema aufgebaut: Der Bildteil

stellt in diesem Fall die Krankheitsszene dar. Die gesellschaftliche

Stellung der Spender ist an der Kleidung und an der Ausstattung der

Räume sehr gut ablesbar. Darunter befndet sich eine Inschrift mit der

namentlichen Nennung des Überbringers, also des Votanten, und dem Dank

an Maria für die Erhörung der Bitten. Über der Szene schwebt eine

Abbildung der Gottesmutter. Hier muss es sich jedoch nicht immer um die

Mariazeller Gnadenstatue handeln. Es sind manchmal auch andere

Mariengnadenbilder bzw. Heilige abgebildet.

Die Schilderung von Unfällen ist das zweithäufgste Thema von

Votivgemälden. Es begegnen uns teilweise dramatische Darstellungen von

Verkehrsunfällen aller Art, etwa Kutschenunfälle wegen gebrochener

Wagenräder. Die große Bedeutung der Flussschifffahrt im 19. Jahrhundert

spiegelt sich in Bildern von Schiffsunglücken wider. Kinder in

gefährlichen Situationen nehmen einen weiteren wichtigen Platz unter

den Unfalldarstellungen ein. Die detailreichen Darstellungen geben guten Einblick in technische

Entwicklungen auf dem Sektor des Personenverkehrs, in verschiedene

Handwerkstechniken und Gefahren in Zusammenhang mit dem Ausüben

unterschiedlicher Berufe.

Technisch ist der Großteil der Mariazeller Votivbilder, im Unterschied

zu süddeutschen und italienischen Wallfahrtsorten, auf Leinwand gemalt.

Die zweitgrößte Gruppe machen die auf Eisenblech, teilweise verzinktem

Blech, gemalten Bilder aus, wobei diese Technik vor allem bei den

kleinformatigen Bildern des 19. Jhs. anzutreffen ist und durch die

naheliegenden Walzwerke bedingt ist. Die teurere Technik Öl auf Kupfer

kommt, außer bei einigen wenigen Schatzkammerstücken, nicht vor.

Im Gegensatz zu vielen anderen Wallfahrtsorten Europas, die ihre

Entstehung einem besonderen Ereignis verdanken, tritt Mariazell erst

allmählich als Gnadenstätte in Erscheinung. Die mit dem Gnadenort

verbundenen Legenden spielten dabei eine wichtige Rolle. In dem um 1622

vom Abt des Stiftes St. Lambrecht beauftragten Mirakelzyklus des Malers

Markus Weiss werden diese Legenden in umfassender und detailgenauer

Darstellung abgebildet. Der Bilderzyklus befand sich vorerst im

Kirchenraum an den Säulen des gotischen Längsschiffes, seit der

barocken Erweiterung auf den Emporen.

Der hier abgebildete Markgraf Heinrich von Mähren und seine Gemahlin

waren die ersten bekannten Pilger, welche entsprechend den Berichten zu

der abgelegenen Mönchszelle pilgerten. Der Überlieferung entsprechend

litten sie an schwerer, von den Ärzten als unheilbar bezeichneten

Gicht. Im Traum erschien ihnen der hl. Wenzel, der die Heilung durch

Gottes Hilfe zusagte und eine Wallfahrt nach Mariazell empfahl. Auf dem

Weg dahin soll Markgraf Heinrich durch den Heiligen selbst geführt

worden sein. So schwer verifzierbar diese Legende im Detail auch ist,

sie belegt, dass im Laufe des 13. Jhs. der Ruf Mariazells die lokalen

Grenzen zu sprengen begann.

Gegenüber, oberhalb der Ladislaus-Kapelle und dem Seiteneingang sehen

Sie großformatige Stuckplastiken mit allegorischer Darstellungen der

christlichen Tugenden: „Der Glaube" mit Kelch und Kreuz; „Die Hoffnung"

mit Anker; „Die Gerechtigkeit" mit verbundenen Augen und Waage, sowie

„Die Wahrheit" mit Spiegel und Schlange.

An der Wand daneben befnden sich in Nischen über den Durchgängen die

aus Holz gefertigten monumentalen Kirchenväter: der hl. Augustinus mit

einem kleinem Kind der hl. Ambrosius mit einem Bienenkorb und über den

Emporen der Hl. Gregor mit einer Taube. Im Zentrum des stuckierten

Vierungsgewölbes sind in Freskotechnik die Himmelfahrt Mariens umgeben

von musizierenden Engeln und seitlich in kreuzförmigen Kartuschen die

zwölf Aposteln dargestellt.

Die Zusammenstellung von verschiedenen plastischen Gegenständen zu

Kastenbildern zeigt die Votivanliegen sehr direkt. Die Menschen

stellten Kränze, Schleier, Haarteile, Trockenblumen, ein Stück eines

Knochens, einen eingetretenen Nagel und ähnliches in Form einer Collage

in einem individuell gestalteten Bildkasten aus.

Besonders beliebt war um 1900 die Opferung von Brautschleiern,

verbunden mit der Bitte um eine glückliche Ehe. Häufg stifteten

dankbare Frauen aus bäuerlicher Herkunft sogar ihren Haarzopf, also

ihren kostbarsten und persönlichsten Schmuck. Dies in einer Zeit, als

man sich ein Leben lang das Haar wachsen ließ und vor allem in

ländlichen Gesellschaften langes Haar bei Frauen eine festgesetzte Norm

darstellte.

Gegenüber, oberhalb der Benedikt-Kapelle sind großformatige

Stuckplastiken mit allegorischen Darstellungen der christlichen

Tugenden zu sehen: „die Mäßigung" mit zwei Krügen, ..die Tapferkeit" in

der Ausrüstung eines Kriegers neben einer Säule,..die Liebe" ein Kind

stillend und „die Sanftmut" mit dem Schaf.

Über den Emporen stehen die monumentalen Holzskulpturen der

Kirchenväter: der hl. Hieronymus mit dem Löwen und rechts in einer

Nische der hl. Augustinus mit dem Kind. Im Zentrum des stuckierten

Vierungsgewölbes ist in Freskotechnik die Himmelfahrt Mariens umgeben

von musizierenden Engeln und den Aposteln dargestellt.

Die Form des Schatzkammeraltars im Zentrum der Kapelle erinnert an das

Kriegszelt König Ludwigs von Ungarn, wie es auch auf dem Gemälde über

der Eingangstüre zu sehen ist. Das silberne Antependium war

ursprünglich eine Gabe von Kaiserin Maria Theresia aus dem Jahre 1769.

Es zeigte den Stammbaum des Hauses Habsburg-Lothringen mit

Porträtmedaillons. Im Zuge einer staatlich verordneten

Silberablieferung zur Finanzierung der Franzosenkriege wurde das

Antependium 1794 eingeschmolzen. 9 Jahre später vom Wiener Goldschmied

Joseph Würth im Auftrag von Königin Maria Carolina von Neapel-Sizilien,

einer Tochter Maria Theresias, nach dem alten Vorbild erneuert. Dem

Stammbaum wurden die Medaillons der königlich-neapolitanischen Dynastie

hinzugefügt. Ganz aus Silber gefertigt waren ursprünglich auch der

Tabernakel und der Baldachin über dem Schatzkammerbild.

Das Schatzkammerbild ist eines der kostbarsten Kunstobjekte und

gleichzeitig neben der Gnadenstatue das zweite Gnadenbild von

Mariazell. Es ist mit Eitempera auf Holz gemalt und zeigt Maria mit dem

Jesuskind. König Ludwig der Erste von Ungarn stiftete es aus

Dankbarkeit für den Sieg in einer entscheidenden Schlacht.

Das Bild wurde 1360 von Andrea Vanni aus Siena geschaffen. Der aus

Silber und Email gefertigte Rahmen stammt von einem Goldschmied aus

Neapel. Die Wappen nehmen Bezug auf Ludwig als König von Polen und

Ungarn. Die Bildtafel selbst ist mit vier dunkelblau emaillierten

Silberblechen mit den goldenen heraldischen Lilien von Anjou

verkleidet. Väterlicherseits entstammte König Ludwig der

neapolitanischen Linie des Hauses Anjou. Die dreireihige Perlenkette

wurde von Luise Gräfin Batthyani an ihrem Hochzeitstag im Jahr 1861

gestiftet. Das Gnadenbild ist hinter Glas mit einem spätbarocken

Strahlenkranz mit Engeln montiert, der 1764 zum 400-jährigen Jubiläum

der Ludwigsschlacht angefertigt wurde.

Über der Sakristei und der Sakramentskapelle befnden sich die beiden

Schatzkammern der Wallfahrtskirche. Hier sind die wertvollsten

Votivgaben, welche der Gottesmutter im Laufe der Jahrhunderte von den

Gläubigen dargebracht wurden, aufbewahrt. Zum „Schatz" werden diese

Opfergaben jedoch nicht durch ihre materielle, künstlerische oder

historische Bedeutung, vielmehr sind sie „Glaubensschatz", öffentlich

gezeigte Gottesverehrung und Dankbarkeit der Menschen.

Die heutige Sammlung besteht aus ca. 3200 plastischen Votivgaben. Diese

stellen dennoch nur einen Bruchteil dessen dar, was im Laufe der

Jahrhunderte gespendet wurde, denn auf staatliche Anordnung mussten

immer wieder wertvolle Stücke eingeschmolzen werden. Selbstverständlich

bleiben die Gaben heute unangetastet. Sie werden hier sorgfältig

verwahrt, nach Möglichkeit den Besuchern gezeigt und dürfen nicht

veräußert werden.

Enkolpion, Geschenk von Erzbischof Michael Staikos, Metropolit von Austria 1998

Anlässlich des 400-Jahr-Jubiläums des Schatzkammerbildes im Jahr 1764

wurde beim Aufgang zur Schatzkammer an der Nordseite des Kuppelraums

ein hölzerner Triumphbogen errichtet. Dieser wurde später in etwas

veränderter Form hier am Eingang der Nordschatzkammer aufgestellt und

ist dadurch noch erhalten. Über den Schöpfer des Entwurfs sind keine

Angaben überliefert, aber stilistische Untersuchungen verweisen auf den

Künstler Theodor Vallery.

Über dem Eingangsbogen ist das Wappen des Stiftes St. Lambrecht

erkennbar, am Giebel das Wappen Ungarns, mit zwei auf Türken stehenden

Kriegern als Wappenhalter. Darüber im Hintergrund sind, als Hinweis auf

die Ludwigslegende, gegen Türken kämpfende Soldaten in ungarischer

Uniform dargestellt, einer von ihnen trägt eine Fahne mit dem

Schatzkammerbild. Die Inschrift, die als Chronogramm die Jahreszahl

1864 zeigt, wurde zum 500-Jahr-Jubiläum angebracht.

Die Stuckaturen der Schatzkammer von 1666 stammen von Giovanni Rocco

Bertoletti. Die aus der selben Zeit stammenden Deckenfresken schuf

Giovanni Battista Colomba. Sie zeigen Szenen aus dem Leben Mariens.

Die beiden großen Reliquienschreine gehören zu den bemerkenswertesten

Exponaten der Mariazeller Schatzkammer. Im Jahre 1650 machte Papst

Innozenz X. die Gebeine der römischen Katakombenheiligen Cyrillus und

Eleutherius dem damaligen Abt von St. Lambrecht, Benedikt Pierin, zum

Geschenk. Um den Wert dieser besonderen Gabe zu unterstreichen, wurde

jeder einzelne Knochen mit feinster Seide umhüllt und anschließend mit,

bereits in der Mariazeller Schatzkammer befindlichem, Schmuck gefasst.

Es handelt sich um Renaissance-Emailschmuck, wie er zu jener Zeit auf

kostbare Gewänder aufgenäht getragen wurde. Insgesamt sind durch diese

Zweitverwendung eine Viertelmillion Süßwasserperlen aus

österreichischen Flüssen und mehr als tausend kunstvolle Schmuckstücke

erhalten geblieben. Die Schreine selbst stammen aus der Barockzeit.

In der Basilika werden neben der Gnadenstatue auch noch andere

Marienbilder verehrt: das wichtigste unter ihnen ist das von König

Ludwig I. von Ungarn geschenkte „Schatzkammerbild", welches sich

während des 15. Jahrhunderts zum zweiten Gnadenbild von Mariazell

entwickelte. Es befindet sich auf einem eigenen Altar in der

Nordschatzkammer.

Seit 1358 ist eine Verbindung von König Ludwig I. von Ungarn

(1342-1382) mit dem Gnadenort belegt. Er hat wahrscheinlich die

gotische Chorkapelle von Mariazell nach dem Vorbild des Aachener Chores

erbauen lassen. Von der großzügigen, durch seinen Biographen bezeugten

Ausstattung dieser Kapelle, hat sich in Mariazell aber nur das

Schatzkammerbild erhalten. Die Stiftung kann als eine diplomatische

Geste gegenüber den Habsburgern gedeutet werden, mit denen Ludwig

zeitweise durch Bündnisse und verwandtschaftliche Beziehungen verbunden

war. Der mit den Herrscherwappen geschmückte Rahmen und der mit Anjou-Lilien

verzierte Emaillebeschlag des Schatzkammerbildes weisen darauf hin,

dass dieses Bild der Machtrepräsentation des Königs diente, um seine

Stellung im Reich zu dokumentieren. Der König schenkte mehrmals

Mariendarstellungen als Bildreliquien, Kopien der vom Evanglisten Lukas

„gemalten" Bilder.

Die Legenden und die Fülle der wunderbaren Gebetserhörungen in

Mariazell wurden hier, wie auch an anderen Wallfahrtsorten, in Form von

Bilderserien, so genannten „Mirakelzyklen" dargestellt. Zur Förderung

des Rufes als Gnadenort wurden diese Serien ab dem 16. Jahrhundert in

gedruckter Form verbreitet. Hier zu sehen ist die Reproduktion eines

Holzschnittzyklus aus dem Jahr 1520.

Dargestellt sind die wichtigsten auf das Gebet zur Gnadenmutter

zurückführbaren ..Wunderheilungen" sowie Errettungen aus großer Gefahr

bis zu dieser Zeit. Durch die Vielfalt der Sorgen und Nöte einfacher

Bürger, des Klerus und des Adels ist ein tiefer Einblick in das Leben

und die Vorstellungswelt der Zeit vor 500 Jahren möglich. In den Wunderdarstellungen dominiert fast ausnahmslos das irrationale

Geschehen, das von Menschen nicht nachvollzogen werden kann. Ursache

und Wirkung werden in verkürzter Form dargestellt. Viele mögliche

psychologische Momente und Situationen werden geschildert: zunächst

fast immer Angst, Entsetzen, vielleicht unbestimmte Erwartung, dann

aber schließlich - nach Eintreten des Wunders - Überraschung und Freude.

Die Mariazeller Gnadenstatue ist 48 cm hoch und aus Lindenholz

geschnitzt. Die frühgotische, thronende Marienfgur hält an ihrer

rechten Seite das auf ihrem Schoß sitzende Christuskind. Das Kind hält

in der rechten Hand einen Apfel, mit der linken greift es nach einer

Frucht (Feige?), die ihm Maria reicht. Die Früchte symbolisieren die

Erlösung vom Sündenfall.

Seit dem 16. Jahrhundert war es üblich, Gnadenbilder mit kostbaren

gestickten Gewändern zu schmücken. Nur an zwei Tagen im Jahr ist die

Gnadenstatue ohne so genanntes Liebfrauenkleid zu sehen, nämlich am

Gründungstag von Mariazell, dem 21. Dezember, und am Tag des

Patroziniums der Basilika, zu Maria Geburt, am 8. September. Über 1,5

Millionen Gläubige pilgern derzeit pro Jahr zur Mariazeller

Gnadenstatue, die auch unter den Namen Magna Mater Austriae „Große

Mutter Österreichs", Magna Domina Hungarorum „Große Herrin der Ungarn"

und Mater Gentium Slavorum „Mutter der slawischen Völker" angerufen

wird.

Die „Mahlerische Reise von Wien nach Mariazell" stellt die wichtigsten

Stationen der mehrtägigen Fußwallfahrt entlang der „via sacra" von Wien

nach Mariazell dar. Bis heute folgen die Pilger diesem Weg. Dieser aus

40 Aquarellen bestehende Bilderzyklus des Wiener Malers Eduard Gurk

entstand im Anschluss an eine Wallfahrt von König Ferdinand V. von

Ungarn im Jahr 1833.

Es handelt sich um eine historisch sehr wertvolle, äußerst

detailgetreue und exakte Darstellungen der Landschaft, der Gebäude und

der Pilger auf der Strecke von der „Spinnerin am Kreuz" am Rande Wiens

bis zur Ankunft in Mariazell. Die Basilika, die Kirchenausstattung aber

auch die Schatzkammer zu Beginn des 19. Jahrhunderts sind darauf in

allen Einzelheiten zu erkennen. Die Originalaquarelle befnden sich im

Niederösterreichischen Landesmuseum in St. Pölten.

Im Jahre 1752 wurden auf den seitlichen Emporen in Höhe des

Gnadenaltars zwei gleich gestaltete Seitenorgeln errichtet. Mit diesen

beiden Seitenorgeln war nun gemeinsam mit dem Rückpositiv der

Hauptorgel jenes Spiel an drei Orgeln möglich, wie es vor allem für das

18. Jahrhundert überliefert ist. Dafür gab es einige Kompositionen, wie

z. B. jene Pastorella eines unbekannten Meisters, welche am

Dreikönigstag gespielt werden konnte.

Das neue Orgelkonzept von 2003 sah die Wiedererrichtung von klanglich

eigenständigen Werken in den Seitenorgeln vor. Die nördliche

Seitenorgel bekam ein völlig neues Werk der Vorarlberger Orgelbaufirma

Pflüger aus Feldkirch, die südliche Orgel wurde mit dem restaurierten

Pfeifenwerk des 18. Jahrhunderts bestückt. Beide Seitenorgeln wurden in

die restaurierten Gehäuse von 1752 eingebaut.

Die nördliche Seitenorgel mit 9 Registern auf 1 Manuale und Pedal ist

eine Stiftung der Freunde des Raiffeisen-Generalanwaltes Dr. Christian

Konrad und trägt nun den Namen Konrad-Orgel.

Die südliche Seitenorgel mit 6 Registern auf 1 Manuale mit dem alten

Pfeifenwerk wurde von der Österreichischen Nationalbank gestiftet und

trägt den Namen Marien-Orgel.

In der Südschatzkammer sind die von Königen und Fürsten gestifteten,

besonders kostbaren und wertvollen Gaben zu sehen. Die wertvollsten

unter ihnen stammen aus dem eng mit Mariazell verbundenen Hause

Habsburg, wie eine Ewiglichtampel von Ferdinand III. aus dem Jahr 1652,

das Kokosnussziborium und Altarleuchter aus Bergkristall als Votivgabe

von Kaiser Leopold I., die Leuchtergarnitur von Karl VI. und eine Ampel

der Kaiserin Maria Theresia.

Die südliche Schatzkammer ist Maria als Himmelskönigin gewidmet. Die

Stuckaturen (nach 1665) stammen von Giovanni Rocco Bertoletti. Zur

selben Zeit schuf Giovanni Battista Colomba die Deckenfresken. Es

begegnen uns Szenen aus dem Leben Mariens: die Verkündigung an Anna,

die Geburt Mariens, die Verkündigung an Maria, die Geburt Christi, die

Anbetung der Heiligen Drei Könige, die Darstellung im Tempel und die

Flucht nach Ägypten. Die Schubladen der geschnitzten barocken Kästen

bergen wertvolle Messgewänder, die teilweise auch heute noch in

liturgischer Verwendung sind.

Marienkleider, auch Liebfrauenkleider genannt, dienen ebenso wie die

Kronen seit um 1500 dem Schmuck der Gnadenstatue. Die Kleider wurden

meist von adeligen Damen gestiftet und in einigen Fällen auch von ihren

Stifterinnen eigenhändig aus kostbarem Material angefertigt, oft sogar

unter Verwendung des eigenen Brautkleides. Der heutige Bestand stammt

überwiegend aus dem 19. und 20. Jahrhundert, da unter Kaiser Joseph II.

ab 1786 ein Bekleidungsverbot für die Gnadenstatue verfügt und der

Verkauf von mehr als 50 Kleidern und der Kronen erzwungen wurde. Erst

1797 erreichte Hofrat Franz von Zwerenz von Kaiser Franz II. die

Erlaubnis, die Statue wieder einzukleiden und mit Kronen zu schmücken.

150 Liebfrauenkleider und die dazugehörigen Baldachine werden in der

Mariazeller Schatzkammer aufbewahrt. Sie werden in regelmäßigen

Abständen - den Farben des liturgischen Jahres entsprechend - vom

Mesner ausgewechselt.

Der Brauch der Bekrönung von Marienstatuen reicht bis in das

Mittelalter zurück, als Könige und Königinnen an großen Festen neu

gekrönt wurden. Neben den Liebfrauenkleidern sind Kronen und Schmuck

Ausdruck der Verehrung und ein Zeichen der besonderen Stellung der

Gottesmutter als Königin des Himmels. Im Zuge der Einschränkungen der

Wallfahrt unter Joseph II. wurde 1786 die Krönung des Gnadenbildes

untersagt und die 17 vorhandenen barocken Kronen eingeschmolzen. Die

heute in der Schatzkammer aufbewahrten, aus Gold oder Silber

gefertigten und mit Edelsteinen und Perlen geschmückten Krönchen

entstammen dem 19. und 20. Jahrhundert.

Büste der Kaiserin Elisabeth (geb. 24. Dezember 1837 in München,

ermordet am 10. September 1898 in Genf). Sie pilgerte oftmals nach

Mariazell und brachte Gaben in die Schatzkammer. Die Büste wurde 1903

von der Wiener Männerwallfahrt gewidmet und 1902 als Denkmalentwurf vom

Wiener Bildhauer Robert Weigl geschaffen.

Zugang und Rückseite der Hauptorgel

Ursprünglich entwarf der bedeutende Baumeister Domenico Sciassia eine

barocke Dreiturmfassade, welche eine völlige Umgestaltung des gotischen

Mittelturmes vorsah. Aus Rücksicht auf die Bedeutung Mariazells für die

Ungarn, deren König Ludwig I. der Überlieferung zufolge den gotischen

Turm errichten ließ, wurde dieser Plan jedoch verworfen. Es entstand

die charakteristische Dreiturmfassade der Mariazeller Basilika, aus

heutiger Sicht ein unverwechselbares Wahrzeichen.

Domenico Sciassia starb 1679, nach 40 Jahre Wirken für das Stift

St.

Lambrecht und vier Jahre vor der Vollendung seines Werkes in Mariazell.

Seine Gruft befndet sich im südlichen Seitenschiff der Basilika. Mit

einer Gesamtlänge von 84 Metern und einer Breite von 30 Metern ist

die Basilika Mariazell die größte Kirche der Steiermark und somit der

Diözese Graz-Seckau.

Der Wallfahrtsort Mariazell war im 19. Jahrhundert einer der am

stärksten besuchten Fremdenverkehrsorte Österreich-Ungarns.

Überlegungen zur Errichtung einer Bahn von St. Pölten nach Mariazell

gab es daher schon seit Eröffnung der Westbahn im Jahr 1858. Mehrere

Varianten als Verlängerung einer der normalspurigen Strecken im

niederösterreichischen Alpenvorland wurden in den folgenden Jahrzehnten

ins Auge gefasst. Wegen des schwierigen Terrains sollte die Bahn als

Schmalspurbahn zur Ausführung gelangen. Die Spurweite von 760

Millimetern war, wie bei allen Schmalspurbahnprojekten in der

Donaumonarchie von der Militärverwaltung vorgegeben, da bei Bedarf

Fahrzeuge zum Kriegsdienst auf den Bahnen in Bosnien-Herzegowina

eingezogen werden sollten.

Für die Erneuerung der Mariazellerbahn wurden durch das Land

Niederösterreich ab Dezember 2012 neun neue Gelenktriebwagen (NÖVOG

ET1–ET9) angeschafft, die unter dem Namen Himmelstreppe bekannt wurden.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: