web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Münster

in Westfalen, September 2024

Die kreisfreie Stadt Münster in Westfalen ist Sitz

des nach ihr benannten Regierungsbezirks in Nordrhein-Westfalen. Von

1815 bis 1946 war Münster Hauptstadt der preußischen Provinz Westfalen.

Die Stadt an der Münsterschen Aa liegt zwischen dem Ruhrgebiet und

Osnabrück im Zentrum des Münsterlandes.

1534 begann die dramatische Episode des Täuferreichs von Münster.

Sie gipfelte in der Proklamation des Königreichs Zion im September 1534

durch Jan van Leiden mit sich selbst als König. Dieses Königreich hatte

jedoch nur bis zum 24. Juni 1535 Bestand, als Truppen des Bischofs

Franz von Waldeck die belagerte Stadt einnahmen. Die gefolterten und

hingerichteten Anführer der Täufer wurden anschließend in drei eisernen

Körben an der Lambertikirche zur Abschreckung aufgehängt. Die Originale

der Körbe aus dem Jahre 1535 hängen dort noch immer.

1648 fand in Münster und Osnabrück ein Ereignis von europäischem Rang statt. Der Westfälische Friede

wurde geschlossen, mit dem der Dreißigjährige Krieg und der

Achtzigjährige Krieg beendet wurden. Als „Stätte des Westfälischen

Friedens“ wurde das Rathaus in Münster neben dem in Osnabrück Mitte

2015 von der Europäischen Kommission mit dem Europäischen

Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet.

Erbdrostenhof - Private Villa

aus den 1750er‑Jahren, entworfen von dem bekannten Barockarchitekten

Johann Conrad Schlaun. Der Erbdrostenhof ist ein barockes Adelspalais

in Münster, gelegen an der Salzstraße 38. Er wurde nach Plänen von

Johann Conrad Schlaun für den münsterschen Erbdrosten Adolf Heidenreich

Freiherr Droste zu Vischering von 1753 bis 1757 erbaut. Bemerkenswert

ist der dreiflügelige Bau durch seine hoch repräsentative Gestaltung

auf sehr beengter Grundfläche.

Clemenskirche, leider geschlossen

Die Dominikanerkirche war Teil einer Klosteranlage, von der als Ruine

nur noch eine Wand erhalten ist, die an die Sandsteinfassade der Kirche

angrenzt. Im Zuge der Säkularisation wurde das Dominikanerkloster 1811

aufgehoben. Die Klosteranlage ging in staatlichen (preußischen) Besitz

über, die Kirche wurde ab 1826 für militärische Zwecke genutzt.

Tomitaro Nachi Windspiele vor der Dominikanerkirche

Das Foucaultsche Pendel in Münster befindet sich in der

Dominikanerkirche. Die Installation mit dem Titel „Zwei Graue

Doppelspiegel für ein Pendel“ wurde von dem Künstler Gerhard Richter

geschaffen und 2018 der Stadt Münster übergeben. Sie ist in der

profanierten barocken Kirche unter der Vierungskuppel installiert und

zeigt die Erdrotation auf eindrucksvolle Weise.

Details zur Installation

Pendelkugel: 48 kg schwere Messingkugel mit 22 cm Durchmesser

Seillänge: 28,75 Meter langes Edelstahlseil

Bodenplatte: 5,6 Meter Durchmesser, aus 380 Millionen Jahre altem

Grauwacke-Sedimentgestein

Magnetfeldantrieb: Sorgt für die kontinuierliche Bewegung des

Pendels

Bewegung: Die Schwingungsebene des Pendels dreht sich innerhalb

von etwa 30 Stunden einmal vollständig um 360 Grad, was die Erdrotation

sichtbar macht

St. Lamberti ist eine römisch-katholische Pfarrkirche im Stadtkern von

Münster (Westfalen). Sie wurde zwischen 1375 und 1525 als Markt- und

Bürgerkirche erbaut und bildet den nördlichen Abschluss des

Prinzipalmarktes; örtliche Kaufleute finanzierten den Bau. St. Lamberti

ist das bedeutendste sakrale Gebäude der westfälischen Spätgotik.

Namensgeber ist der heilige Lambert von Lüttich.

St. Lamberti - Für ihren gotischen Turm mit 3 Eisenkörben über der Uhr berühmte Kirche.

Eine Besonderheit sind drei am Turm befestigte Eisenkörbe. In ihnen

wurden 1536 die Leichname der drei Anführer des Täuferreichs von

Münster Jan van Leiden, Bernd Krechting und Bernd Knipperdolling zur

Schau gestellt, nachdem sie auf dem Platz vor der Kirche öffentlich

gefoltert und hingerichtet worden waren.

Nach ihrer Verurteilung am 16. Januar 1536 erfolgte zu Füßen der

Lambertikirche am 22. Januar des gleichen Jahres die öffentliche

Marterung und Hinrichtung der drei verbliebenen Anführer des

Täuferreichs von Münster, Jan van Leiden, Bernd Krechting und Bernd

Knipperdolling. Die Leichen wurden am Turm der Kirche in drei eisernen

Körben aufgehängt, „daß sie allen unruhigen Geistern zur Warnung und

zum Schrecken dienten, daß sie nicht etwas Ähnliches in Zukunft

versuchten oder wagten“. Im oberen der im Dreieck angebrachten Körbe

befand sich der Leichnam von Jan van Leiden, im linken von

Knipperdolling und im rechten von Krechting. Noch 50 Jahre lang sollen

Knochenreste in den Körben zu sehen gewesen sein.

Die Lambertikirche steht am Kreuzungspunkt alter Straßen: Sie markiert

das nördliche Ende des Prinzipalmarkts, weiter schließt sich nahtlos

der Roggenmarkt an. In direkter Nachbarschaft der Kirche befand sich,

inmitten des Roggenmarktes, bis Anfang des 20. Jahrhunderts die

Häuseransammlung des Drubbels. Nach Osten liegen der Alte Fischmarkt

und die Salzstraße.

St. Lamberti, die »Wurzel Jesse« (Stammbaum Jesu) über dem Südportal

Über dem Hauptportal an der Südseite ist im Hochrelief die »Wurzel

Jesse« zu sehen, also jene in der Schrift erwähnte Gruppe leiblicher

und symbolisch zu verstehender Vorgänger Jesu Christi.

Das Innere der Lamberti-Kirche ist überwältigend schön. Die

hochragenden Säulen tragen das kunstvoll gestaltete Gewölbe – ein

Abbild des Himmels. Da das mittlere Schiff und die beiden Seitenschiffe

gleich hoch sind, nennt man den Raum „Gotische Hallenkirche“. Die

zahlreichen Fenster lassen am Tag das Licht hereinfluten. Darum wird es

dem Besucher „leicht um das Herz“, so dass es ihn – wenn er glaubt –

zum Beten drängt. Nicht wenige Menschen suchen die Stille und Weite des

Raumes auf, setzen sich oder knien in den Bänken und finden im Getriebe

des Alltags hier ihre Ruhe, wenn sie ihr Leben Gott hinhalten und in

seiner unsichtbaren Gegenwart verweilen. Sie wissen dann: Gott schaut

mich in seiner Liebe voller Sehnsucht an und will mein Innerstes mit

sich selbst reich machen.

Am zweiten Pfeiler auf der linken Seite des Kirchenraumes steht die

sogenannte „Kanzel“, versehen mit einem Schalldeckel. Hier wurde früher

die Predigt gehalten, als es noch keine Mikrophonanlagen gab. Von hier

aus hat auch der bekannte Bischof von Galen öffentlich gesprochen, als

er während der nationalsozialistischen Zeit die Vernichtung der geistig

und körperlich Behinderten unter Hitler verurteilt hat. Sein Bronzebild

hängt auf der Außenwand der Kirche zur Südseite hin.

Die farblich und als Bilder gestalteten 3 Fenster in der Achse des

Hochchores zeigen in der Mitte den gekreuzigten Jesus Christus. Unter

dem Kreuz stehen Maria und der Evangelist Johannes, der in der Bibel

des Neuen Testamentes das kostbare Johannes-Evangelium geschrieben hat.

Er hat die Worte Jesu festgehalten: „Ich bin gekommen, damit sie das

Leben haben und es in Fülle haben“. Und: „Wenn ich am Kreuz erhöht bin,

werde ich alle an mich ziehen“. Denn das Kreuz lässt den, der glaubt,

erkennen: Gott ist die Liebe. Und in seiner Liebe rettet er uns, obwohl

wir Sünder und endliche, sterbliche Menschen sind. – Das linke Fenster

erinnert an die Auferstehung Jesu zu Ostern. Das rechte Fenster

erinnert an die Himmelfahrt Jesu, der in die unsichtbare Herrlichkeit

des himmlischen Vaters heimgekehrt ist und den Menschen – überall auf

der Erde – nun noch näher gekommen ist, da er in der Kraft seines

Geistes in das menschliche Herz kommen will.

Ebenfalls in der Achse der Kirche steht am Übergang des Hochchores der

steinerne Altar. Dorthin werden im Gottesdienst die Gaben von Brot und

Wein gebracht, über die der Priester die Worte Jesu aus dem letzten

Mahl Jesu mit seinen Jüngern spricht: „Das ist mein Leib, der für euch

hingegeben wird“. „Das ist mein Blut zur Vergebung der Sünden“. Wenn

die Gläubigen diese Gaben empfangen, kommt Jesus Christus mit seiner

ganzen Liebe und Hingabe zu den Gläubigen, um mit ihnen eins zu werden,

aber auch, um sie miteinander eins zu machen. So werden sie zur

Gemeinschaft der Kirche.

Die Orgel schwebt leicht wie ein Vogelnest am Ende des Westwerkes im

Kirchenraum. Die Klangmöglichkeiten der Orgel sind so reichhaltig, dass

diese zu den berühmtesten Instrumenten in der Stadt zählt. Mit ihrer

Musik will sie Glanz in den Gottesdienst bringen, da Gott nicht nur mit

dem menschlichen Herzen gelobt werden kann, sondern auch mit all den

Klängen, die Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Vor allem

unterstützt die Orgel den Gesang der Gemeinde.

Die große Orgel von der Berliner Orgelbaufirma Karl Schuke wurde 1989

ohne Empore und Bodenstütze gleichsam schwebend in den Mittelraum des

Turmjochs eingehängt. Der gesamte Orgelkörper ist aus Eiche, wobei die

beiden tragenden Arme mit den beiden Emporen verbunden sind. Sie bilden

die Brücke zwischen Emporen und der Orgel,

über welche manin das Innere der Orgel gelangt, wo sich der Spieltisch

befindet. Die Disposition des 53-Register-Werks, verteilt auf 3

Manuale/Pedal, schuf Prof. Ludwig Doerr, Freiburg/Brsg.

Auf der dem Altar gegenüberliegenden Seite zum Westwerk hin steht unter

der Orgel der Taufbrunnen. Hier werden alle mit Wasser getauft, die zum

Glauben an Jesus Christus gekommen sind, und damit in seine

Gemeinschaft und die der Kirche eintreten. Man kann nur einmal getauft

werden. Bei der Kindertaufe übernehmen die Eltern und Paten

stellvertretend das Taufbekenntnis. (Wenn die Kinder etwa 10 Jahre alt

sind, bekennen sie selbst und öffentlich vor der Gemeinde den Glauben.)

St. Lamberti, Flügelaltar mit Szenen aus dem Leben Mariens, um 1500

Das Landesmuseum hat den um 1500 im Schlesischen Raum entstandenen

Flügelaltar an der Stirnwand des nördlichen Seitenschiffes der Kirche

als Leihgabe überlassen. Im Mittelfeld ist die Madonna mit dem Kind

dargestellt, welche auf der linken Seite Maria Magdalena, erkennbar an

der Salbendose, und auf der rechten Seite die hl. Barbara, erkennbar an

dem kleinen Turm, als Begleiterinnen hat. Die Seitentafeln zeigen von

links nach rechts in den oberen Feldern die Verkündigung und die

Begegnung mit ihrer Base Elisabeth und in den unteren Feldern die

Geburt und die Anbetung der Könige. Die Rückseiten der Tafeln sind noch

nicht ausgemalt.

Im vorderen Teil der Kirche gibt es am Ende des rechten Seitenschiffs

einen kleinen Raum. Dort brennt in einer Ampel ein rotes Licht. Es hat

seinen Platz über dem „Tabernakel“, einem in Gold gefassten kleinen

Häuschen, einem Tresor, in dem die Gaben des Brotes aufbewahrt werden,

in dem Jesus den Menschen nahe bleiben will. Die Beter kommen an diesen

Ort, um in einer „Privataudienz“ ihr Herz Jesus zu schenken, ihre

Sorgen zu sagen, aber auch Jesus anzubeten, weil er – so glauben

katholische Christen – „wahrer Gott“ ist.

St. Lamberti, Silberexpositorium im Chor, 1782

Aus dem wohlverwahrten Kirchenschatz, dem Gerät, das bei feierlichen Gottesdiensten Verwendung fand und auch

noch findet, sei ein in gotisierenden Formen gearbeitetes,

silbervergoldetes Turmziborium mit plastischen Figürchen der Apostel an

der Kuppe und einem Doppelkruzifix auf der Spitze (15. Jh.?) erwähnt,

eine barocke Sonnenmonstranz Augsburger Herkunft (um 1730) sowie

mehrere barocke Messgewänder aus dem 17. und 18. Jh. Das wertvolle

klassizistische Silberexpositorium, nach einem Entwurf des

münsterischen Baumeisters und

Schlaunnachfolgers Wilhelm Ferdinand Lipper 1782 gearbeitet, eigentlich

nur zum Gebet vor dem Altarsakrament auf den alten Hochaltar gestellt,

steht heute im Scheitelpunkt des Hochchores.

Im Jahr 2022 wurde die sogenannte Himmelsleiter der österreichischen

Künstlerin Billi Thanner in zwei Teilen über dem Taufstein im Innenraum

der Kirche und am Maßwerk des Lambertikirchturms befestigt.

Die Wiener Künstlerin Billi Thanner hat während der Corona-Pandemie am

Stephansdom eine Himmelsleiter installiert, die ein Zeichen der

Hoffnung und des Lichtes für die Stadt Wien in dieser Zeit war. Danach

ist dieses Kunstwerk der Hoffnung auf und in der Lambertikirche in

Münster gezeigt worden. Die innere Leiter ist noch heute durch eine

großzügige Spende der Kaufmannschaft zu sehen.

Der Prinzipalmarkt ist ein Straßenzug in Münster. Der Name bedeutet

Hauptmarkt, im Unterschied zum Roggenmarkt und Fischmarkt, die im

weiteren Verlauf der Straße folgen. Der Prinzipalmarkt dokumentiert mit

seinem Grundriss und der Bebauung die geschichtliche und bauliche

Entwicklung des wirtschaftlichen und politischen Zentrums von Münster.

Als Denkmalbereich hat der Prinzipalmarkt objektübergreifenden

Ensembleschutz. Er wird auch als „gute Stube“ Münsters bezeichnet.

Der Stadthausturm im westfälischen Münster ist der einzige noch

erhaltene Teil des ehemaligen Stadthauses. Er befindet sich am

südlichen Ende des Prinzipalmarkts. Das Haus und somit auch der Turm

wurden in den Jahren von 1902 bis 1907 durch Alfred Hensen im Stil der

Neorenaissance entworfen.

Kirschensäule - Auf dem Harsewinkelplatz wurde 1987 im Rahmen der

Skulptur Projekte Münster mit der Kirschensäule von Thomas Schütte

eines der bekanntesten Kunstwerke aus Münsters Innenstadt aufgestellt.

Die sechs Meter hohe Skulptur besteht aus einer Säule, die aus einem

Sockel und Schaft aus Sandstein besteht und von zwei großen, rot

lackierten Aluminiumkirschen gekrönt wird. Die Kirschensäule wurde 1987

von der Stadt angekauft und blieb dem Stadtbild damit bis heute

erhalten.

St. Ludgeri - 1180 im Stil der Romanik erbaute Kirche mit 1383 erweiterten gotischen Etagen und Glocke aus dem Jahr 1493.

Das Mittelschiff von St. Ludgeri besteht aus zwei Jochen, denen auf

westlicher Seite ein quadratisches Halbjoch vorgelagert ist. Auf

östlicher Seite schließt sich das Vierungsquadrat an, dem außen der

Vierungsturm aufgesetzt ist. Die Deckenkonstruktion besteht hier aus

einem abgeflachten Kuppelgewölbe. Zu beiden Seiten des Mittelschiffes

befinden sich Seitenschiffe. Aufgrund ihrer Höhe erlauben sie keine

zusätzlichen Fenster im Mittelschiff (Bautypus der dreischiffigen

spätromanischen Hallenkirche westfälischer Prägung).

Dem auf Höhe der Querschiffe angeordneten Vierungsquadrat folgten beim

ursprünglichen Bau drei Apsiden. Die mittlere war größer als die beiden

äußeren, da sie den Altar und das Chorgestühl aufnehmen musste. Nach

dem Stadtbrand von 1383 wurden die Apsiden abgetragen und durch einen

großen Chor im Stile der Gotik ersetzt, der zusammen mit dem Chor von

St. Lamberti zu den bedeutendsten Werken der Gotik im Münsterland

zählt. Neben den Fenstern mit eigenwilliger Farbgebung aus dem Jahre

1961 von Vincenz Pieper lässt die besondere Architektur ihn größer

erscheinen, als er eigentlich ist. Während der im Westen eine Breite

von 9,64 m aufweist, beträgt sie im Osten 10,15 m und erweckt so den

Eindruck, als ob die perspektivische Verengung aufgehoben wird. Dem

Chor schließt sich die nach dem Stadtbrand neu geschaffene Apsis an,

deren Form aus sieben Kanten eines Zehnecks besteht.

In den sieben Wänden des Chors befinden sich die Fenster von Vincenz

Pieper. In der Gesamtbetrachtung vereinen sie sich zu einem Gesamtbild,

in dem die Pfeiler zwischen den einzelnen Fenstern zu verschwinden

scheinen. Im mittleren, direkt nach Osten gerichteten Fenster wird der

Heilsweg Jesu Christi aufgezeigt, das heißt seine Geburt, sein Leiden

und Sterben, seine Auferstehung und Himmelfahrt sowie seine

Wiedergeburt. In den beiden sich direkt anschließenden Fenstern sind

die Zeugen des Herrn zu sehen.

Im Zentrum der Apsis befindet sich seit 1998 ein gegen Ende des 15.

Jahrhunderts in Tirol gefertigter Flügelaltar, in dessen Mitte die

Anbetung des Jesuskindes durch die Heiligen drei Könige dargestellt

ist. Im linken Flügel sind die heilige Margareta sowie Laurentius

abgebildet, im rechten Flügel Katharina von Alexandrien und der

Evangelist Johannes. Die Außenseite des Altars zeigt Paulus, Petrus,

Urbanus und Bartholomäus.

Die Orgel befindet sich an der Ostwand des nördlichen Seitenschiffes.

Das Instrument steht ebenerdig. Das barocke Orgelgehäuse wurde 1750 von

einem anonymen Meister für die Marienkirche in Warendorf erbaut. Es

befindet sich erst seit 1966 in der St. Ludgeri-Kirche. Das Orgelwerk

wurde 1966 von dem Orgelbauer Matthias Kreienbrink in Osnabrück erbaut.

Das Schleifladen-Instrument hat 24 Register auf zwei Manualen und

Pedal. Die Spiel- und Registertrakturen sind mechanisch.

Auf der Westseite ist ein handgeschnitztes Bildnis des gekreuzigten

Jesus Christus angebracht, das 1929 vom Bildhauer Heinrich Bäumer

gefertigt und bei einem Bombenangriff 1944 beschädigt wurde. Auf

Beschluss der Kirchengemeinde blieb das Werk nach Ende des Zweiten

Weltkrieges in dieser beschädigten Form, bei der der Figur beide Arme

fehlen. An der Stelle, wo sich zuvor die Arme befanden, ist nun eine

Inschrift mit den Worten „ICH HABE KEINE ANDEREN HAENDE ALS DIE EUEREN“

angebracht. Direkt unter dem Kreuz hängen die Medaillons zweier

Persönlichkeiten, die in besonderen Beziehungen zur Kirchengemeinde St.

Ludgeri stehen. Dabei handelt es sich um Niels Stensen und Edith Stein.

Marienplatz in Münster, Deutschland

Für seine Skulptur '100 Arme der Guan-yin'

in Münster ließ sich Huang Yong Ping (1954-2019) sowohl von Duchamps

ikonischem Werk, dem Flaschentrockner (1914), als auch von der

Christusfigur in der Kirche St. Ludgeri, die bei einem Bombenangriff im

Zweiten Weltkrieg die Arme verlor, inspirieren. Der sechs Meter hohe

Flaschentrockner ist anstelle von Flaschen mit 50 modellierten Armen

bestückt, die wiederum auf die buddhistische Göttin Guanyin verweisen.2

Während in den 1000 Händen der Göttin religiöse Gegenstände liegen,

versieht Huang Yong Ping seine Hände mit Alltagsgegenständen, die einem

europäischen Publikum geläufig sind.

100 Arme der Guanyin, 1997

Stahlgerüst in Form eines Flaschentrockners, 50 modellierte Abgüsse von 3 Armformen, Höhe 6 m

Historisches Rathaus Münster - Symbolträchtiges Rathaus aus dem 14.

Jh., berühmt für seinen aufragenden kunstvollen gotischen Giebel.

Münsters Rathaus, ein gotischer Bau aus der Mitte des 14. Jahrhunderts

mit seinem hohen Giebel, sucht in Deutschland seinesgleichen. Das

charakteristische Bogenhaus wurde in den fünfziger Jahren

originalgetreu wieder aufgebaut. Als "Stätte des Westfälischen

Friedens" wurde das Rathaus am 15. April 2015 mit dem Europäischen

Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet.

1927, anlässlich des Besuchs des Hansischen Geschäftsvereins, schenkte

der 1835 gegründete Verein der Kaufmannschaft dem Rat der Stadt das

Modell eines alten Hanseschiffes. Es soll im Rathaus an Münsters

400-jährige Zugehörigkeit zur Hanse erinnern. Das Modell zeigt eine

Kraweel (mndt. von portug. = Caravela), im Lübecker Schifferhaus nach

dortigem Vorbild angefertigt. Im ausgehenden Mittelalter wurde sie zum

bekanntesten Schiffstyp Nordeuropas und löste mit ihren nebeneinander

liegenden Planken die Hansekogge ab, die im Klinkerbau überlappende

Planken hatte. Die Kraweel, die bereits im alten Ägypten bekannt war,

ermöglichte größere Rümpfe für bis zu 400 Tonnen Ladung und sorgte

durch die glatte Oberfläche und mit sechs bis acht Segelflächen auch

für mehr Wendigkeit und höhere Geschwindigkeiten.

Bürgerhalle mit dem Schiffsmodell und der Replik des Sendschwertes

Der Friedenssaal war 1648 Schauplatz der Beschwörung des

Spanisch-Niederländischen Friedens, der Teil des Westfälischen Friedens

war. Anfang 2003 wurde der Saal komplett restauriert.

Die Ratskammer, seit dem 18. Jahrhundert auch als Friedenssaal bekannt,

ist ein knapp 10 m × 15 m großer Saal, der rundherum in Holz im Stile

der Renaissance getäfelt ist. Der Boden ist als Kontrast zum warmen

Holz grau gefliest. Die Vertäfelungen an den Längsseiten des Saals, d.

h. die Westwand sowie die östliche Fensterwand, entstanden im Jahre

1577, ersichtlich an einer Füllung an der Eingangstür zum Saal.

Unter der Decke des Saals befindet sich aufgehängt ein massiver Kronleuchter,

der von flämischen Kunstschmieden geschaffen wurde. Er ruht auf dem

Geweih eines ungeraden Achtenders und ist mit Jagdszenen und

Tierdarstellungen verziert. Weitere Verzierungen bestehen aus dem

Stadtwappen, einer spätgotischen Madonnenfigur, einer goldenen Krone

sowie zwei goldenen Kugeln und einer geschnitzten Rose, aus der die

Deckenaufhängung entspringt. Der äußere Ring um die geschnitzte Rose

ist mit einer Umschrift aus Goldbuchstaben aus dem „Buch der Weisheit“,

Kapitel 1, Vers 1, versehen. Sie lautet „Diligite iustitiam, qui

iudicatis terram“ und bedeutet in der Übersetzung „Liebet die

Gerechtigkeit, ihr, die ihr über die Erde richtet.“

1648 fand in Münster und Osnabrück ein Ereignis von europäischem Rang

statt. Der Westfälische Friede wurde geschlossen, mit dem der

Dreißigjährige Krieg und der Achtzigjährige Krieg beendet wurden. Als

„Stätte des Westfälischen Friedens“ wurde das Rathaus in Münster neben

dem in Osnabrück Mitte 2015 von der Europäischen Kommission mit dem

Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet.

Die Nordwand wird maßgeblich

durch eine große Schrankwand dominiert. Vor der Schrankwand befindet

sich ein Richtertisch und die Bürgermeisterbank, auf der die beiden

Bürgermeister, also der Stadtsyndikus und der Stadtschreiber saßen. In

die Schrankwand sind insgesamt 22 kleine Fächer in zwei Reihen

übereinander eingelassen. Diese sind aufgeteilt in zwölf Fächer auf der

linken sowie zehn Fächer auf der rechten Seite und mit Abbildungen

verziert. Vier von ihnen zeigen biblische Szenen, sechs zeigen

Heiligenfiguren als Patrone münsterscher Pfarrkirchen, drei sind mit

heraldischen Abbildungen versehen und sieben mit menschlichen Lastern

verziert. Zwei weitere lassen sich keiner bestimmten Gruppe zuordnen.

Der Westfälische Friede

(Latein: Pax Westphalica) oder der Westfälische Friedensschluss besteht

aus zwei Friedensverträgen, die am 24. Oktober 1648 in Münster und

Osnabrück geschlossen wurden und den Dreißigjährigen Krieg beendeten.

Zusammen mit dem am 15. Mai desselben Jahres ratifizierten Frieden von

Münster, der parallel verhandelt wurde, aber nicht als Teil des

Westfälischen Friedens gilt, fand damit der erste große

Friedenskongress der Neuzeit seinen Abschluss. Beide Verträge wurden

schließlich am selben Tag, dem 24. Oktober 1648, in Münster im Namen

von Kaiser Ferdinand III. und König Ludwig XIV. von Frankreich bzw.

Königin Christina von Schweden unterzeichnet.

An der Südwand befindet sich ein mächtiger Kamin.

Allerdings handelt es sich hierbei nicht um das Original aus dem Jahre

1577, da jener zusammen mit dem Rathaus im Oktober 1944 zerstört wurde.

Stattdessen befindet sich an dieser Stelle nun der Kamin des

Krameramtshauses aus dem Jahre 1621. Dieser zeigt das Gleichnis des

Reichen und des armen Lazaraus (Evangelium nach Lukas, Kapitel 16,

Verse 19–31). Der Kamin besitzt im oberen Teil einen großen Giebel, der

mit der Person der Justitia mit Schwert und Waage verziert wurde.

Vor dem Kunstmuseum Pablo Picasso Münster befindet sich der

Picassoplatz. Zentrales Element und zugleich die Besonderheit des

Platzes ist ein überlebensgroßes Konterfei von Pablo Picasso aus

Pflastersteinen, das sich ausgehend vom Graphikmuseum quer über die

Königstraße und den Platz erstreckt. Für die Pflasterung wurde roter

Granit aus Vietnam, Basalt aus der Eifel sowie Betonstein aus Münster

selbst verwendet. Sämtliche verwendeten Steine weisen dieselbe Größe

von 23,9 × 23,9 cm auf.

Die Errichtung der Münsteraner Weltzeituhr

an der Rothenburg geht auf die Initiative des Uhrmachermeisters Wilhelm

Nonhoff zurück. Bei dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg wollte

er endlich die mehr als zwanzig Jahre alte Idee realisieren, an der

Fassade seines Geschäftshauses eine große Außenuhr zu installieren.

Die Hauptuhr ist von insgesamt zehn weiteren Zeitanzeigen umgeben: Ganz

oben sieht man die azurblaue Mondscheibe, die sowohl die Stellung des

Mondes im Monatslauf als auch einige Sternbilder wiedergibt. In sie

eingefügt sind die beiden Erdhalbkugeln. Im Ziffernkranz der Normaluhr

befinden sich drei weitere Anzeigen. Links die Monatsscheibe: Sie

besteht aus drei Abschnitten, die zunächst die Anzahl der Tage eines

Monats, dann ein Monatssymbol entsprechend der Jahreszeit und

schließlich den Monatsnamen selbst zeigen. inks und rechts neben der

Normaluhr zeigen sechs kleinere Nebenuhren eine Auswahl verschiedener

Erdzeiten. Sie werden durch jeweils eine Stadt mit ihren

charakteristischen Bauwerken repräsentiert. Über der eigentlichen

Weltzeituhr sind zwölf Bronzeglocken aufgehängt. Fünf Mal am Tag – um

12:00, 16:00, 17:00, 18:00 und 19:00 Uhr – ertönen zunächst der

Westminsterschlag und dann die jeweiligen Stundenschläge. Danach

erklingt jahreszeitlich wechselnd eine volkstümliche Melodie. Das obere

Drittel der Fassade wird bestimmt von dem steil emporstrebenden

Erkerhaus.

Weltzeituhr mit Glockenspiel an der Rothenburg

St.-Paulus-Dom - Mittelalterliche, romanische Kathedrale mit

bedeutender astronomischer Uhr, die gegen den Uhrzeigersinn läuft - am

Domplatz Münster

Die Kathedrale zu Münster geht auf eine Kirchengründung des Heiligen

Ludgerus aus dem Jahre 792/93 zurück. Ludgerus hat die Kirche dem

Völkerapostel Paulus geweiht. Von dieser Kirche aus wurde den Sachsen

das Evangelium verkündet und das kirchliche Leben geordnet; mit der

Bischofsweihe des Ludgerus in Köln im Jahre 805 wurde sie Mutterkirche

des neuen Bistums Münster. Der spätromanische Kirchenbau ist der dritte

an dieser Stelle und wurde im Jahre 1264 geweiht.

Im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der

Alte Chor komplett zum Westquerschiff hin geöffnet. Neben dem bereits

im 18. Jahrhundert dort befindlichen Taufstein mit dem Taufbecken wurde

der barocke Hochaltar vor die neugestaltete, nunmehr geschlossene

Westwand des Alten Chores, unterhalb der neuen Rundfenster-Rosette

gesetzt.

Blick in den Alten Chor, mit barockem Hochaltar - Barocker Paulusaltar im Westchor

An das Westwerk mit dem Alten Chor, dem Westquerschiff und den Türmen

schließen sich nach Osten das Langhaus, das östliche Querschiff mit

Altarinsel unter der Vierung und der Chor an. Mit einer Gesamtlänge von

108,95 m und einer Breite des westlichen Querschiffes von 44,55 m und

des östlichen Querschiffes von 43,30 m beeindruckt das monumentale

Gotteshaus in seinem hellen Baumberger Sandstein als die größte der

westfälischen Kathedralen. Der Paulusdom ist ein spätromanischer Bau.

Der vordere Teil der Paradiesvorhalle, der Salvatorgiebel sowie die

Fenster des südlichen und nördlichen Seitenschiffes wurden später in

der Epoche der Gotik geschaffen.

Unter der Vierung befindet sich die Altarinsel, die ein wenig westlich

in das Langhaus hineinragt. Sie wurde 1956, zusammen mit dem Chor und

dem Chorhaupt, wo sich der Bischofssitz befindet, von dem Künstler Emil

Stephan (um)gestaltet. Der barocke Hochaltar wurde aus dem Chorhaupt

entfernt. Der heutige Hochaltar ist aus Sandstein gefertigt. Er enthält

Vitrinen, in denen Apostelstatuen des 14. Jahrhunderts aus dem

Reliquienschrein des ehemaligen barocken Hochaltars ausgestellt sind.

Die gesamte, an den Chorraum angrenzende Altarinsel ist durch eine

hölzerne Chorschranke zum Langhaus und durch die beiden Arme des

nördlichen Querhauses abgegrenzt.

In einem Joch zwischen Hochchor und (südlichem) Chorumgang befindet

sich eine astronomische Uhr mit Glockenspiel. Die Uhr aus den Jahren

1540 bis 1542 ist eine der bedeutendsten Monumentaluhren des

deutschsprachigen Raums. Sie zählt zur sogenannten „Familie der

hansischen Uhren“, von denen ansonsten nur noch die Uhren in Danzig,

Rostock, Stralsund und Stendal relativ original erhalten sind (die

Uhren von Lübeck und Wismar wurden 1942 bzw. 1945 zerstört). Sie weist

mit den Uhren dieser Uhrenfamilie eine Reihe von gemeinsamen

Charakteristika auf. Die Uhr ist zudem eine der wenigen noch

existierenden, entgegen dem Uhrzeigersinn drehenden öffentlichen

Großuhren.

Die Schauseite der Uhr weist, wie im Mittelalter nicht unüblich, eine

Dreiteilung auf. Die Dreiteilung in Kalenderteil (unten), Astrolabium

mit weiteren Anzeigen (Mitte) und einer großen Schautafel mit

Figurenumlauf (oben) versinnbildlicht eine Sicht auf die Vorstellungen

des Universums. Die beiden oberen Teile der Uhr sind in ein Bildkonzept

eingebunden, das nach den Himmelsrichtungen am Standort der Uhr im

Südlichen Chorumgang ausgerichtet ist. Im oberen Teil befindet sich

eine Bildtafel im Renaissance-Stil. Im mittleren Bereich der Uhr

befindet sich ein Astrolabium mit der „eigentlichen“ Uhr, das die

Mondphasen und Planetenstellungen anzeigt.

Im unteren Bereich befindet sich ein Kalendarium, das durch ein

spätgotisches Gitter geschützt ist. Es handelt sich dabei um einen

ewigen Kalender, der für die Jahre 1540 bis 2071 eingerichtet ist.

Durch diesen Zeitraum wird eine 532 Jahre umfassende, sogenannte

Dionysische Ära dargestellt, nach deren Ablauf alle Angaben über den

19-jährigen Mond- und 28-jährigen Sonnenzyklus wieder an demselben

Monats- und Wochentag eintreffen, wie im ersten Jahr der 532-jährigen

Periode (1540).

Im Nordarm des Ostquerhauses (Stephanus-Chor) befindet sich das

Grabmonument für den Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg.

Es wurde erst nach dessen Tod am 5. Mai 1706 in den Jahren 1707–1708

errichtet und von dem Bildhauer Johann Mauritz Gröninger gestaltet. Das

Grabmonument besteht aus einer rückwärtigen Portikusarchitektur,

flankiert durch Figuren der Namenspatrone von Plettenbergs in

bischöflichem Ornat mit Mitra und Hirtenstab. Es handelt sich dabei um

die Bischofsgestalt des hl. Friedrich auf der linken Seite und die

Gestalt des Bischofs Christian. Im Zentrum des Monuments befindet sich

ein Sarkophagsockel, auf dem sich die Gestalt des Fürstbischofs

befindet. Über der Portikusarchitektur ist das von Putten begleitete

Fürstenwappen angebracht. An der Vorderseite des Sarkophages und der

Rückwand sind Titel und Würdigung Plettenbergs eingemeißelt.

Der Fürstbischof auf dem Sarkophag ist in halb sitzender, halb

liegender Position dargestellt, mit leicht emporgerichtetem Haupt. Zu

seinen Füßen steht ein Engel, der ein geöffnetes Buch hält.

Ursprünglich waren auf den Seiten des Buches die Worte „Diligite

iustitiam, qui iudicatis terram…“ („Liebet die Gerechtigkeit, die Ihr

auf Erden richtet“, Weish 1, 1) eingemeißelt. Hinter dem Kardinal steht

ein zweiter himmlischer Assistent, der die Insignien des Fürstbischofs

hält. Im oberen Bereich der rückwärtigen Marmorwand befindet sich eine

große Uhr. Sie wird von einem Spruchband mit den Worten „Consilio et

Constantia“ und seitlichen Tuchdraperien umrahmt. Die Uhr selbst wurde

von dem Uhrmacher Joachim Münnig geschaffen und von dem Maler Wolff

Henrich Schmorck bemalt. Das Monument besteht aus schwarzem und weißem

Marmor. Es stand zunächst im Hochchor, rückwändig zur Astronomischen

Uhr, mit deren Uhrwerk die Uhr des Grabmonuments verbunden werden

sollte. Heute befindet sich das Monument an der Westwand des nördlichen

Ostquerhausarmes.

Grabmal des Fürstbischofs Friedrich Christian von Plettenberg

An der Ostwand des Stephanuschores befindet sich ein Vortragskreuz aus

dem späten 14. Jahrhundert. Es wird als „Pestkreuz“ bezeichnet, weil

angenommen wird, dass sich die Pestnöte der Zeit um 1350 in der

Darstellung des leidvollen Gekreuzigten widerspiegeln. Das hölzerne

Kreuz und der vollplastisch gestaltete Körper des Gekreuzigten wurden

zusammengehörig geschaffen. Das Antlitz des Gekreuzigten ist vergrämt

und zeigt die Züge erlittenen Leids. Seine halbgeöffneten Augen sind

geschwollen, seine Wangen eingefallen, seine Lippen leicht geöffnet.

Der ausgemergelte Körper hängt aufrecht am Kreuz.

Stephanus-Altar

Das „Triumphkreuz“ ist ein monumentales Holzkruzifix, das über dem

Hauptaltar im Hochchor hängt. Es zeigt den Gekreuzigten als den zum

Gericht wiederkehrenden Erlöser, ähnlich dem auferstandenen Christus

gekleidet in eine lange, durch rillenförmige Parallelfalten

gegliederte, gegürtete Ärmeltunika. Die Christusgestalt ist in

hieratischer Symmetrie dargestellt. Kopf, Rumpf, Beine und Füße sind

vertikal gerichtet, die Arme waagerecht ausgebreitet. Die offenen

Handteller sind an das Kreuz genagelt. Die Füße stehen auf einem

Suppedaneum und sind nicht angenagelt.

Die Hauptorgel steht im Ostquerhaus (Johannischor). Das Pfeifenwerk

stammt weitgehend aus der Orgel, die 1956 von Hans Klais erbaut und in

einer Orgelnische über dem Kapitelsaal (T), seitlich des Stephanschores

(nördliches Querschiff) aufgestellt wurde. 1987 hat man das Instrument

abgebaut und mit geringfügig geänderter Disposition in einem neuen

Gehäuse vor dem Südfenster des östlichen Querschiffs aufgestellt. Die

Disposition wurde zuletzt im Jahre 2002 geringfügig geändert.

Blick auf die Orgel im südlichen Ost-Querhaus

Eine wichtige Persönlichkeit, die die Geschichte des Bistums

Münster prägte, war Clemens August Graf von Galen. Er wurde 1933

Bischof von Münster, trat während der Nazizeit ab 1934 für die Freiheit

der Kirche ein und klagte in seinen großen Predigten das

nationalsozialistische Regime an. Als Anerkennung für seine mutige

Haltung wurde er 1946 zum Kardinal ernannt. Er starb wenige Tage nach

seiner Ernennung am 22. März 1946 und wurde im Dom zu Münster

beigesetzt. Eine Porträtbüste aus dem Jahre 1951 und die Grabkapelle

mit Grabplatte erinnern noch heute an ihn. 2005 wurde Bischof Clemens

August Kardinal von Galen in Rom selig gesprochen.

Im Inneren des umschlossenen Kreuzganges befindet sich der Friedhof der

Domherren. Der Friedhof wird heute noch für Begräbnisse genutzt.

Die erste Domkirche wurde zur Zeit des Heiligen Liudger um 805

errichtet. Als erster Bischof von Münster verbreitete er das Evangelium

und stellte die erste Domkirche unter den Schutz des Apostels Paulus.

Die Lebensgeschichte des Apostels ist auf dem ehemaligen Hochaltar, der

von dem Bildhauer Gerhard Gröninger und dem Maler Adrian van den Bogart

um 1619/22 gestaltet wurde, zu sehen. Im Jahre 1225 wurde der

Grundstein für den heutigen, dritten Dom gelegt. Der vorherige Dom

wurde größtenteils abgerissen. Nur der Westbau mit den beiden Türmen

aus dem Jahre 1190 wurde in den Neubau einbezogen. Schon nach weniger

als 40 Jahren Bauzeit wurde am 30. September 1264 der neue Dom

eingeweiht.

Marienkapelle mit Gemmenkreuz, 2. Viertel des 13. Jh. und Epitaph des

Weihbischofs Johann Bischopinck (+1543), von Johann Brabender, 1537/43

Nördlich des Doms liegt der Kreuzgang, der durch die Türen der

nördlichen Querhausarme erreicht werden kann. Der Kreuzgang entstand in

den Jahren 1390–1395. Vom Kreuzgang aus erreicht man die Sakristei, die

Marienkapelle, die angebaute Domkammer und den Gartensaal.

Große Zerstörungen richteten 1534/35 die Täufer an. Diese Sekte, die in

Münster einen Gottesstaat gründen wollte, rief zu einem „Bildersturm”

auf. Einige beschädigte Bildnisse aus Sandstein, wie das der adeligen

Dame und die Epitaphien (Grabdenkmäler) im Kreuzgang, erinnern an jene

Zeit.

Nördlich des Doms, auf dem Horsteberg, an der Rückwand der Domkammer,

befindet sich seit 2004 eine neue bronzene Kreuzigungsgruppe, die von

dem Künstler Bert Gerresheim (Düsseldorf) geschaffen wurde. Anders als

bei üblichen Darstellungen des Golgatha-Geschehens finden sich unter

dem Kreuz nicht Darstellungen der Gottesmutter Maria und des Johannes,

sondern Gestalten der älteren und jüngeren Geschichte. Dargestellt sind

insbesondere die selige Anna Katharina Emmerick, die selige Schwester

Maria Euthymia und ihnen gegenüber Kardinal von Galen, der in seinen

Händen die Predigtaufzeichnungen „Wachrufe in einer politisch

gefährlichen Welt“ hält. Am Fuß des Kreuzes befindet sich ein Stein mit

dem Ordenssiegel des Karmels, als ein Verweis auf die heilige Edith

Stein. Zudem sieht man eine sitzende Figur, die den „König“ des

Täuferreichs von Münster Jan van Leiden darstellt, so wie zahlreiche

zerbrochene Zeichen und Embleme (u. a. das Hakenkreuz, den Judenstern,

das Hammer- und Sichel-Emblem des Weltkommunismus), die auf dunkle

Zeiten der Menschheitsgeschichte hinweisen sollen.

Kiepenkerl-Denkmal am Spiekerhof - Der Kiepenkerl ist die Darstellung

eines Kiepenkerls als bronzenes Denkmal in Münster (Westfalen).

Der Verschönerungsverein der Stadt Münster beauftragte Ende des 19.

Jahrhunderts den Bildhauer August Schmiemann zur Schaffung eines

Kiepenkerl-Denkmals. Für den Betrag von 2960 Mark schuf Schmiemann eine

1,75 m hohe Statue aus Gips mit Galvanoüberzug, die am 16. Oktober 1896

feierlich eingeweiht wurde. Es zeigt einen wandernden Handelsmann im

Münsterland mit seiner Rückentrage, der so genannten Kiepe, in

typischer Montur mit Leinenkittel, Halstuch, Mütze, Knotenstock und

Pfeife.

Buddenturm - Restaurierter, ca. 30 m hoher Wehrturm aus dem 12. Jh.,

der einst auch als Gefängnis, Wasser- und Pulverturm diente.

Büste Annette-von-Droste-Hülshoff

Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) war eine deutsche

Schriftstellerin und Komponistin. Unter den deutschsprachigen

Dichterinnen und Dichtern des 19. Jahrhunderts ist sie eine der

bedeutendsten.

Nicole Eisenman, Sketch for a Fountain [Skizze für einen Brunnen]

Das Werk der New Yorker Künstlerin Nicole Eisenman war Teil der

Skulptur Projekte 2017. Im September 2021 wurde es am alten Standort

dauerhaft installiert. Dass aus der provisorischen "Skizze" (sketch)

eine dauerhafte Installation wurde, ist dem Verein "Dein Brunnen für

Münster" zu verdanken, der über mehrere Jahre Spenden für Anschaffung

und Betrieb des Kunstwerks gesammelt hatte. Die fünf nackten Figuren

aus Gips und Bronze, die nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen

sind und sich zwanglos und entspannt um den Brunnen gruppieren, hatten

2017 viel Publikum angezogen – und es polarisiert.

Liebfrauen-Überwasserkirche - Restaurierte gotische Kirche aus dem 14.

Jahrhundert mit hohem Schiff, Bodenfliesen und einer Orgel.

Neben dem Paulusdom ist die Liebfrauen-Überwasser Kirche die älteste

Kirche der Stadt Münster. Grabungen haben ergeben, dass an diesem Ort

schon in der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts wahrscheinlich eine kleine

Kirche gestanden haben wird, da sich in unmittelbarer Nähe der heutigen

Kirche Grabstellen aus dieser Zeit nachweisen lassen.

Die Überwasserkirche, auch Liebfrauenkirche oder Liebfrauen-Überwasser

genannt, ist eine gotische Hallenkirche mit einem 64,5 Meter hohen Turm

in der westlichen Innenstadt von Münster in Westfalen. Ihr Name leitet

sich von „Über dem Wasser“ ab, da sie westlich des St.-Paulus-Doms auf

der gegenüberliegenden Seite der Aa liegt.

Die jetzige Kirche wurde seit dem Jahr 1340 errichtet, belegt durch

eine Inschrift über dem Westportal. Die Bauzeit des Turms zog sich von

1363 bis wahrscheinlich zum Beginn des 15. Jahrhunderts hin.

Am 20. Juli 1941 hielt der damalige Bischof von Münster, Clemens August

Graf von Galen, in der Überwasserkirche eine seiner berühmt gewordenen

Predigten gegen den Nationalsozialismus. Die Neugestaltung von

Buntglasfenstern im Chor und den Ostwänden der Seitenschiffe 1972–1975

übernahm der Glasmaler Valentin Peter Feuerstein.

Schwester-Laudeberta-Weg an der Münsterschen Aa

Benannt nach Schwester Laudeberta (1887-1971), eine Ordensschwester der

Clemensschwestern in Münster. Seit 1910 arbeitete sie als

Krankenschwester in der Provinzialheilanstalt Marienthal (heute

LWL-Klinik Münster).

In der NS-Zeit waren dort rund 1.000 Menschen mit Krankheiten und

Behinderungen untergebracht. Für die Nationalsozialisten galten diese

Menschen als „lebensunwert". Hitler selbst ordnete deshalb 1939 ihre

Ermordung im Rahmen der „Aktion T 4" an. Das war Massenmord per

Giftgas.

Im Juli 1941 erfuhr Schwester Laudeberta die Namen von Patienten, die

aus Marienthal in Tötungsanstalten deportiert werden sollten. Sofort

sprach sie Angehörige an und legte ihnen nahe, die Patienten nach Hause

zu holen. Parallel dazu informierte sie persönlich unter hohem Risiko

den münsterschen Bischof Clemens August Graf von Galen. Ins

Bischofspalais gelangte sie über den Weg entlang der Aa, der heute

ihren Namen trägt.

Für den Bischof war ihr Besuch ein entscheidender Anstoß zu seiner

berühmten Predigt vom 3. August 1941, die zum Stopp der Aktion T4

beitrug.

St. Petri, auch Petrikirche, ist eine katholische Kirche in Münster.

Als Kirche des ehemaligen Jesuitenkollegs ist die Petrikirche Keimzelle

der Universität Münster. Sie liegt unweit des Doms im

Universitäts-Gelände zwischen Fürstenberghaus, juristischer und

katholisch-theologischer Fakultät an der Aa und dient heute als Kirche

der Katholischen Studierenden- und Hochschulgemeinde Münster (KSHG)

sowie als Schulkirche des Gymnasiums Paulinum. Wegen der guten Akustik

gilt die Kirche als bevorzugter Raum für geistliche Konzerte; außerdem

wird die Petrikirche als Hochzeitskirche sehr geschätzt.

Die Petrikirche entstand zwischen 1590 und 1597 als Kirche des

Münsterschen Jesuitenkollegs. Sie war die erste Jesuitenkirche der

Rheinischen Ordensprovinz. Architekt und Bauleiter war Johann Roßkott.

Die Kirche ist der einzige Teil des Kollegs, der heute noch besteht.

...Und leider geschlossen.

Rudolf Breilmann: Johannes Nepomuk, 1993, Bronze - Münster, Altstadt, Aabrücke Bispinghof

Geomuseum der Universität Münster, Eintritt kostenfrei

Leider war ich erst 4 Minuten vor Schließung vor Ort. Schade.

Stadtmuseum Münster - Museum der Geschichte von Münster mit einzigartigen interaktiven Ausstellungen

Die Haager Landkriegsordnungen

sahen im Kriegsfall eine Weiterbezahlung des Solds der gefangenen

Soldaten ebenso wie eine Entlohnung für deren Arbeitseinsätze in der

Landwirtschaft, der Industrie oder in Zechen vor, so dass bankähnliche

Einrichtungen (Bankabteilungen) zur Verwaltung dieser enormen Summen

notwendig wurden.

1915 führte man auf Erlass des preußischen Kriegsministeriums eigene Geldscheine und Münzen in Form von sogenanntem Lagergeld

ein, die außerhalb der Lager keine Gültigkeit besaßen. Auf diese Weise

war den Gefangenen eine wichtige Grundlage zur Flucht, nämlich die

finanzielle Möglichkeit z. B. Eisenbahnfahrkarten oder Lebensmittel zu

erwerben, entzogen.

In den drei münsterischen Lagern gab es daher jeweils eigenes

Lagergeid, das an das übliche deutsche Währungssystem angepasst war. Es

gab Münzen aus Zink oder Eisen zu 1, 2, 5, 10 und 50 Pfennig sowie

Geldscheine zu 1, 2, 5 und 10 sowie im Lager II sogar zu 20 und 50

Mark. Die oft von Verwandten aus der Heimat in der jeweiligen

Landeswährung per Post oder Paket zugesendeten Geldmittel wurden

umgerechnet und umgetauscht. Bis zu 50 Mark durfte jeder Gefangene an

Bargeld je Monat erhalten oder bei Arbeitseinsätzen pro Tag 50 Pfennig

verdienen, der Rest wurde einem Konto gutgeschrieben. Dieses Geld

sollte nach der Entlassung wieder umgerechnet in die Landeswährung

ausgezahlt werden. In den Lagern gab es Kantinen, in denen z. B.

Lebensmittel, Tabak, Süßigkeiten, Schreibwaren, Seife und viele andere

Dinge erworben werden konnten. Nach der Auflösung der Lager Ende 1918

nahmen viele Gefangene Münzen oder Geldscheine zur Erinnerung an die

Lagerzeit mit nach Hause. Die Restbestände des Lagergeldes wurden aber

auch an Notgeldhändler und Sammler verkauft, so dass sie heute in

vielen Sammlungen vorhanden sind.

Modell der St. Lamberti-kirche um 1775

Münster, Lambertikirche am Prinzipalmarkt, Modell, M. 1:100; Münster 1998

Die Hauptpfarrkirche der Stadt ist als Marktpfarrkirche gegründet

worden. Urkundlich erwähnt wird St. Lamberti erstmals im Jahr 1190,

doch muss die Gründung der Pfarrei schon früher, spätestens im 11.

Jahrhundert erfolgt sein. Das Modell zeigt den Zustand der bestehenden

spätgotischen Hallenkirche mit dem alten, 1881 abgebrochenen Turm und

der eng bebauten mittelalterlichen Umgebung.

Altar- und Messstiftungen

Im Leben einer mittelalterlichen Stadt waren christliche Motive und

Intentionen in allen Aspekten des Alltags präsent. Dies galt für das

Individuum genauso wie für die städtische Gesellschaft insgesamt. Was

das mittelalterliche Weltbild vom heutigen grundlegend unterscheidet,

ist die besondere Sorge um die Zeit nach dem Tod, die in verschiedene

Formen der Jenseitsvorsorge umgesetzt wurde. Eine herausragende

Bedeutung nahmen dabei die Messe und das Gebet ein. Mit Hilfe von

Stiftungen verpflichtete der Wohltäter die Lebenden, zu seinem Gedenken

über den Tod hinaus zu beten und Messen abzuhalten, um seine

Leidenszeit im Fegefeuer zu verkürzen. Das Wort Messe (Lateinisch

„missa") dient in der Sprache der christlichen Liturgie seit dem 6.

Jahrhundert als Bezeichnung für die Eucharistiefeier. Basierend auf der

so genannten Römischen Messe hat sich im Laufe des Mittelalters die

Messe als zweiteiliger, in Latein gehaltener Gottesdienst ausgebildet,

bestehend aus Wortgottesdienst und Sakramentsteil. Letzterer umfasst

die Wandlung, die Opferung (Gabenbereitung) und gegebenenfalls die

Gläubigenkommunion. Im Sakramentsteil „wandelt" der Priester Brot und

Wein in Leib und Blut Christi.

Viel zahlreicher als die öffentlichen Messen waren im Mittelalter die

Privatmessen, die dem Seelenheil der Stifterin oder des Stifters nützen

sollten. Um eine Messe halten zu können, waren ein Altar - damit war

der Tisch gemeint, auf dem die Messe zelebriert wurde und das

Altargerät liturgische Bücher und Gewandung, Kelch usw. - notwendig.

Man benötigte einen Priester, der für seine Dienste mit einer Pfründe

entlohnt werden musste. Darüber hinaus war im Spätmittelalter die

Ausstattung des Altars mit einem Retabel Altaraufsatz üblich geworden,

so dass von dem Stifter eines funktionierenden neuen Altars oder sogar

einer gesamten Kapelle eine überaus große Summe aufgebracht werden

musste. Aber sogar die Stiftung von Seelenmessen und einzelnen

liturgischen Geräten konnte sich nur eine Minderheit leisten. Diese

umfangreiche Stiftertätigkeit führte zu einer Förderung der Handwerke.

Es entstanden großformatige Flügelaltäre; das Goldschmiedehandwerk

blühte, und aufwändige Textilien wurden zu liturgischen Gewändern und

Altartüchern verarbeitet.

Altarflügel mit Marien- und Passionsszenen

Öl/Tempera auf Eichenholz von Jan Baegert, 1505-1510, (14 von 16 Tafeln) Stadtmuseum Münster

Diese aus dem Clemenshospital in den Besitz der Stadt gelangten beiden

Flügel eines großen Altarauf-satzes stammen von dem Maler Jan Baegert

aus Wesel. Baegert hat auch für westfälische Auftraggeber gearbeitet.

Der Mittelteil des Flügelaltares ist verschollen. Im geschlossenen

Zustand sieht man den Marienzyklus, der auf dem ersten Bild „Geburt

Mariens" auch die Stifterin - eine Benediktinerin - mit Kerze zeigt.

Reformation in Münster

1525 kam es vor dem Hintergrund des Bauernkrieges in vielen Städten zu

Unruhen. Auch in Münster wurde Kritik an der Geistlichkeit laut. Die

ersten evangelischen Prediger, die in dieser Zeit in der Stadt

aufgetreten waren, wurden bald wieder vertrieben. Im Jahre 1530 begann

Bernhard Rothmann als Kaplan an der Mauritzkirche vor den Toren

Münsters, gegen die Missbräuche der päpstlichen Kirche und im Sinne

lutherischer Lehren zu predigen. Er fand viele Zuhörer. Im Februar 1532

erzwangen seine Anhänger seine Einsetzung als Prediger an St. Lamberti,

der Hauptpfarrkirche der Stadt. Die Bürgerschaft wandte sich mit einer

Bittschrift an den Rat: Man habe Bernhard Rothmanns Lehre als richtig

erkannt und fordere um des Seelenheils willen Freiheit von der

Bevormundung in Glaubensdingen. Die Obrigkeit müsse dafür Sorge tragen,

dass in Münster an allen Pfarrkirchen in der neuen Lehre unterwiesen

werde. Im Sommer gab der Rat dem Drängen der Bürgerschaft nach.

Ab Oktober versuchte der seit Juni amtierende Bischof Franz von

Waldeck, die Rücknahme der Reformation mit wirtschaftlichen

Repressalien zu erreichen. Landgraf Philipp von Hessen, einer der

politischen Führer der Protestanten im Reich, wurde um Vermittlung

gebeten. Den von ihm gesandten Räten gelang ein Kompromiss. Im

„Dülmener Vertrag" vom Februar 1533 gestand der Bischof die

evangelische Predigt in allen Pfarrkirchen der Stadt zu. Der Dom blieb

katholisch. Eine im Zusammenhang des Vertrages geforderte

Kirchenordnung für Münster wurde schließlich von dem hessischen

Theologen Dietrich Fabricius verfasst, da Rothmann sich unterdessen

theologisch von der Kindertaufe distanziert hatte und seine

Abendmahlsauffassung nicht mehr der allgemein verbreiteten

protestantischen Lehrmeinung entsprach. Der Rat aber wollte für Münster

nur reichsrechtlich anerkannte Bestimmungen. Die Kirchenordnung wurde

zwar von großen Teilen der Bürgerschaft angenommen, aber nicht

gedruckt. Stattdessen gab der Rat eine „Zuchtordnung" heraus, um die

Bürger auf ein Leben nach den Geboten Gottes zu verpflichten. Schmähung

der Kindertaufe und Verunglimpfung des Abendmahls wurden mit Strafe

bedroht. Auf dem Titelblatt dokumentierte die Zuchtordnung" mit dem

Stadtwappen und dem protestantischen Motto „VD MIE": Münster ist

evangelisch.

Beginn der Täuferherrschaft

Anfang 1534 begann die Erwachsenentaufe in Münster. Bei der Ratswahl am

23. Februar wurden ausschließlich Täufer und ihnen wohlgesonnene Bürger

gewählt und somit ihre Herrschaft besiegelt. Bereits im März begann die

Belagerung durch Bischof Franz von Waldeck. Der holländische

Täuferführer Jan Matthijs kam mit zahlreichen Anhängern in das in

Münster entstehende „Neue Jerusalem", in dem die Wiederkunft Christi -

u.a. angekündigt durch Himmelserscheinungen - in naher Zukunft erwartet

wurde. Alle Taufunwilligen wurden der Stadt verwiesen, und die

Pflichttaufe wurde eingeführt. In den Kirchen und Klöstern kam es zu

einem Bildersturm, das Ratsarchiv wurde vernichtet und die

Geldwirtschaft abgeschafft. Nach dem Tode Matthijs' setzte Jan van

Leiden als neuer Prophet die Ratsverfassung außer Kraft, ernannte einen

Rat der zwölf Ältesten und führte die Vielfrauenehe ein. Unter seiner

Führung gelang die Abwehr der anstürmenden Truppen des Bischofs.

Das Königreich der Täufer

Anfang September 1534 wurde Jan van Leiden zum König ausgerufen und

umgab sich mit einem prunkvollen Hofstaat. In seinem Selbstverständnis

war er König der gesamten Welt und bereitete die Herrschaft Christi auf

Erden vor. Nach und nach heiratete Jan van Leiden neben der Königin

Diewer von Haarlem 15 Nebenfrauen. Der Belagerungsring um die Stadt

wurde seit Februar 1535 immer enger, Hunger breitete sich aus. Mit der

Eroberung Münsters endete die Täuferherrschaft am 25. Juni 1535. Unter

den etwa 650 Toten auf Seiten der Täufer waren zahlreiche Anführer,

Bernhard Rothmann hingegen gelang die Flucht. Die wichtigsten

Gefangenen, Jan van Leiden, Bernd Knipperdollinck und Bernd Krechtinck,

wurden mehrfach verhört und zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung fand

am 22. Januar 1536 auf dem Prinzipalmarkt statt. Die Leichname wurden

zur ewigen Abschreckung in drei eisernen Körben am Turm der

Lambertikirche aufgehängt. Nach der Eroberung enteignete Bischof Franz

von Waldeck allen täuferischen Besitz, der Stadt wurden zahlreiche

Rechte aberkannt und die Gilden aufgelöst. Im Jahr 1541 erhielt Münster

vom Bischof zunächst einige Rechte zurück, die vollständige Restitution

aller Stadtrechte, die Zulassung der Gilden und freier Ratswahlen,

erfolgte 1553.

Jan van Leiden (1509-1536)

Heliogravüre von Erhard Schmidt, 1982, nach dem Kupferstich von

Heinrich Aldegrever, 1536, aus dem Besitz des Stadtmuseums Münster

Staatsrobe, Ringe und Ketten sollen auf den königlichen Rang hinweisen,

der Wahlspruch unten auf seine Überlegenheit gegenüber Erb- und

Wahlfürsten. Buch und Schriftrolle sind Zeichen des Prophetenamtes. Der

Widerspruch zwischen dem Anspruch auf irdische Allmacht und der

bevorstehenden Hinrichtung des Königs macht die Unterschrift deutlich:

„Ich war es nur kurze Zeit."

Bernd Knipperdollinck (um 1490-1536)

Heliogravüre von Erhard Schmidt, 1982, nach dem Kupferstich von

Heinrich Aldegrever, 1536, aus dem Besitz des Stadtmuseums Münster

Als Pendant zu dem Stich des Königs Jan van Leiden schuf Heinrich

Aldegrever 1536 auch das Porträt des Bürgermeisters, „Statthalters" und

„Schwertträgers" der Täufer. Die Angabe, dass Knipperdollinck einer der

im Mai 1535 ernannten zwölf Herzöge gewesen sein soll, ist historisch

falsch. In der rechten oberen Ecke des Blattes erscheint sein Wappen.

Es zeigt in einem Lorbeerkranz eine Hand mit einem Schwert, die aus

einer Wolke hervorragt.

Königskette des Jan van Leiden

Halskette mit einem goldenen Abschlag eines Taler der Täufer unter der

Königsherrschaft des Jan van Leiden, Gold, 16. Jahrhundert Leihgabe aus

Privatbesitz

Bei dieser goldenen Kette soll es sich um jene aus dem Besitz des

Königs Jan van Leiden handeln. Da es sich bei dem Anhänger tatsächlich

um einen goldenen Abschlag von den Originalstempeln aus der Täuferzeit

handelt, ist dies möglich, jedoch nicht einwandfrei zu beweisen. Die

Stempel wurden auch nach der Eroberung der Stadt zur Prägung von

Andenkenmünzen verwendet.

Hinrichtung der Anführer der Täufer

Reproduktion einer Federzeichnung aus der Handschrift von G. Berger,

Contrafractur der Osnabrügkshen Biscöffe, Osnabrück 1607 Original:

Kulturgeschichtliches Museum, Osnabrück

Nach Gefangennahme und Verhören wurden Jan van Leiden, Bernd

Knipperdollinck und Bernd Krechtinck am 6. Januar 1536 zum Tode

verurteilt. Als Aufrührer wurden ihnen nach dem geltenden Strafrecht

mit glühenden Zangen Fleischstücke vom Körper gerissen, bevor sie

erdolcht wurden. Das Urteil wurde am 22. Januar 1536 auf dem

Prinzipalmarkt öffentlich vollstreckt.

Folterzangen

Eisen, 1. Drittel 16. Jahrhundert Stadtmuseum Münster

Am 22. Januar 1536 wurden die drei Täuferanführer auf dem

Prinzipalmarkt mit glühenden Zangen gefoltert und durch einen Dolchstoß

getötet. Es dürfte sich bei den ausgestellten Zangen um die Originale

handeln, da ihr Überlieferungsweg über die Jahrhunderte hinweg

nachvollzogen werden kann. Sie hingen bis etwa 1848 zur Abschreckung

und Erinnerung an die Ereignisse 1535/1536 am Rathaus.

Drei eiserne Körbe

Eisen, Nachbildungen der 1535 entstandenen Originale, angefertigt 1888 Stadtmuseum Münster

Nach der Hinrichtung wurden die Leichen der drei Anführer der Täufer in

eisernen Körben festgebunden und zur Abschreckung am Turm der

Lambertikirche, auf der Seite zum Prinzipalmarkt hin, aufgehängt. Die

Leichen wurden nie bestattet. Noch heute befinden sich dort die

Originalkörbe. Die ursprünglich als Ersatz 1888 angefertigten Kopien

kaufte der Zoogründer Prof. Dr. Hermann Landois und hängte sie neben

seinem Haus im Zoo auf. Nach dem Umzug des Zoos 1977 gelangten die

Körbe 1982 als Geschenk an das Stadtmuseum Münster.

Die Hängung der drei Körbe an der Lambertikirche 1536

Titelseite der Flugschrift „Des Münsterischen Königreichs und Widertauf

an und abgang...", Buchdruck, ohne Ort (Augsburg), ohne Jahr (1536)

Original: Stadtmuseum Münster

Unmittelbar nach der Hinrichtung der drei Anführer der Täufer entstand

diese illustrierte Flugschrift. Der Holzschnitt auf der Titelseite

zeigt die alte Hängung der drei Körbe am Turm der Lambertikirche mit

den festgebundenen Leichnamen. Der Korb mit dem König Jan van Leiden in

der Mitte hängt etwas höher als die seiner beiden Mitstreiter,

angeblich auf eigenen Wunsch.

Die Täufer im Spiegel der Nachwelt

Schon ihre Zeitgenossen hatten großes Interesse an den in Münster

wütenden „Wiedertäufern". Reale oder vermeintliche Hinterlassenschaften

ihrer Herrschaft waren als Souvenirs begehrt. Von den bei der Eroberung

der Stadt 1535 erbeuteten Münzstempeln der täuferischen Taler wurden

über Jahrzehnte hinweg immer wieder neue Abschläge produziert. Als die

alten Stempel verbraucht waren, wurden neue gefertigt und die geprägten

Münzen als Andenken und Sammlerstücke verkauft. Auch das Porträt des

Königs der Täufer zierte zahlreiche Erinnerungsmedaillen. Die Bildnisse

Jan van Leidens und Bernd Knipperdollincks wurden vielfach

nachgestochen und „abgekupfert", ihre Porträts erschienen sogar auf

Kacheln und Fliesen. Bücher zur Geschichte der Täufer fanden über die

Jahrhunderte in vielen Sprachen reißenden Absatz. Oft waren sie mit

erdachten Illustrationen zu den Ereignissen in Münster versehen. Im 19.

Jahrhundert entstanden große Historiengemälde, die vielfach als

Reproduktionen verbreitet wurden.

Schon seit dem 16. Jahrhundert wurden Romane verfasst, welche die

Ereignisse rund um die Täuferherrschaft in Münster thematisierten. Bis

in die Gegenwart sind über 80 derartige Bücher erschienen. Es folgten

Theaterstücke und Opern und schließlich sogar ein zweiteiliger

Fernsehfilm. Die Stadt Münster selbst hatte lange ein zwiespältiges

Verhältnis zur Herrschaft der Täufer. Einerseits wollte man nicht an

die „unrühmliche" Geschichte erinnert werden, andererseits erkannte man

zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass sich die Täuferepisode

werbewirksam für den Tourismus vermarkten ließ. In der

Wiedertäuferstadt" wurden 1921 offiziell Notgeldscheine mit den

Bildnissen der Täufer ausgegeben. Außerdem konnte man

Wiedertäuferschokolade" oder „Wiedertäuferschnaps" erwerben. Eine

damals neu gegründete Karnevalsgesellschaft nannte sich

„Fastnachstkumpanei Die Wiedertäufer am Buddenturm".

Schankgefäße zum Thema Täufer in Münster

Drei Krüge für „Wiederdäuper-Water"

Feinsteinzeug, Stöpsel mit den Köpfen von Jan van Leiden, Bernd

Krechting und Bernd Knipperdollinck, Entwurf Hermann Kissenkötter,

Münster, 1930, Ausführung ab 1931 für die Brennerei Lördemann, Münster,

durch die Kunststeinzeugfabrik Dümler & Breiden, Höhr Leihgabe aus

Privatbesitz

Kanne „Wiedertäufer am Buddenturm"

Irdenware, herausgegeben von der Fastnachstkumpanei „Die Wiedertäufer

am Buddenturm", Töpferei Schäfer, Telgte, um 2000 Stadtmuseum Münster

Kacheln und Fliesen zum Thema Täufer in Münster

Kachel mit dem Porträt des Jan van Leiden

Blattkachel, Irdenware, glasiert, um 1550/1560 Stadtmuseum Münster

Drei Fliesen

Fayence, mit dem Porträt des Jan van Leiden, dem Wappen des Jan van

Leiden und dem Porträt des Bernd Knipperdol-linck, gefertigt 2000 nach

Vorbildern aus dem 17. Jahrhundert Stadtmuseum Münster

Münsteranerin mit „Felken"

Figurine, Nachbildung einer Tracht aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Ausführung 1998 Stadtmuseum Münster

Diese Tracht einer münsterischen Bürgerin wurde nach einer Zeichnung

von Wenzel Hollar aus den Jahren um 1634 rekonstruiert.

Charakteristisch ist neben der Samtjacke, dem weiten Rock und dem

spitzenbesetzten großen Kragen die „Feileken" genannte ungewöhnliche

Haube, die sowohl dem Sonnen- als auch dem Regenschutz dienen konnte.

Die Bezeichnung leitet sich als Verkleinerungsform vom dem

mittelniederdeutschen Wort „feyle" (auch falie, felie, vele, veile) ab,

das einen Mantel oder Schleier bezeichnet und sich als „Kopfmäntelchen"

übersetzen lässt.

Der Maler Johann Bockhorst

Nur wenige Quellen liefern gesicherte Daten über Leben und Werk von

Johann Bockhorst. Um 1604 geboren, besuchte er das von Jesuiten

geführte Gymnasium Paulinum in Münster. Um 1626 ging er nach Antwerpen

- einem Zentrum der europäischen Barockmalerei -, um Maler zu werden.

Als Schüler von Jacob Jordaens kam er in engen Kontakt zu Peter Paul

Rubens und Anton van Dyck. 1633/1634 wurde er in die Malergilde von

Antwerpen aufgenommen. Auch in seiner Heimatstadt Münster unterhielt

Johann Bockhorst ein Atelier und fertigte mehrere noch heute erhaltene

Altarbilder für münsterische Kirchen an wie etwa das für die

Martinikirche. 1668 starb Johann Bockhorst in Antwerpen als bedeutender

und geschätzter Maler. Bockhorsts Malweise, Bildkomposition und

-inhalte sind stark von Rubens und van Dyck geprägt. Vor wenigen Jahren

noch weitgehend unbekannt, gilt Johann Bockhorst heute als ein

führender Vertreter der flämischen Barockmalerei.

Apollon als Gott von Delphi

Gemälde von Johann Bockhorst, Öl auf Leinwand, unsigniert und undatiert, um 1660/1668 Stadtmuseum Münster

In der Mitte des Bildes steht die Priesterin Apollons, die Pythia, mit

erhobenen Armen. Sie steht vor der Statue des Gottes Apollon, der in

seiner Linken die Lyra, in seiner Rechten den Bogen hält. Hinter ihm

sitzt ein Greif, mit Flügeln, Vogelkopf und dem Körper eines Hundes. Es

sind antike Attribute Apollons. Für das Verständnis des Gemäldes ist

wesentlich, dass es durchgehend spiegelbildlich angelegt ist, da es als

Vorlage für einen Wandteppich dienen sollte. Am auffälligsten ist die

spiegelbildliche Inschrift am Altar.

Die Messe des Hl. Martinus

Gemälde, Öl auf Leinwand, von Johann Bockhorst, um 1654, unsigniert und undatiert Kirchengemeinde St. Martini, Münster

Der Legende nach gab der Hl. Martinus auf dem Weg in seine

Bischofskirche einem Bettler sein Untergewand. Als er danach die Messe

zelebrierte, sahen die Anwesenden über seinem Haupt die Erscheinung

einer feurigen Kugel, die man als göttliches Zeichen deutete. Diese

Legende hat Johann Bockhorst auf dem Altargemälde des früheren

Hochaltars von St. Martini in Münster dargestellt. Der Maler hat sich

vermutlich in dem Kleriker am rechten Bildrand selbst porträtiert.

Arithmetica

Gemälde von Johann Bockhorst, Öl auf Leinwand, unsigniert und undatiert, um 1655 Stadtmuseum Münste

Arithmetica ist hervorgehoben durch ihren leuchtend goldgelben Rock und

ihr durchscheinendes weißes Schultertuch. Sie betrachtet eine

Schiefertafel mit arabischen Ziffern, die sie in ihrer Rechten hält.

Neben ihr ist vermutlich Diophantos von Alexandria dargestellt, der im

3. Jahrhundert n. Chr. ein Lehrbuch der Mathematik schrieb, das bis in

die Neuzeit maßgeblich war. Er deutet auf die 3, weil Arithmetica zur

Dreiergruppe der Sieben Freien Künste, dem Trivium, gehört.

Grammatica

Gemälde von Johann Bockhorst, Öl auf Leinwand, unsigniert und undatiert, um 1655 Stadtmuseum Münster

Die Greisin Grammatica sitzt auf einem Lehrstuhl. Neben ihr sieht man

die Göttin Athena, die hier die Wissenschaft verkörpert. Sie trägt als

Attribut ihren Helm, bekrönt vom goldenen Pegasus. Vor den beiden steht

ein Knabe, der von dem Blatt das in römischen Großbuchstaben

dargestellte ABC liest. In der Darstellung der Henne und ihrer Küken,

die sich unter dem Sessel der Grammatica niedergelassen haben,

wiederholt sich das Bild von Grammatica und dem Knaben.

Rhetorica

Gemälde von Johann Bockhorst, Öl auf Leinwand, unsigniert und undatiert, um 1655 Stadtmuseum Münster

Rhetorica in Frauengestalt thront vor einem Säulenporticus, der von

einem Kreuzgratgewölbe überwölbt ist. Bei dem Gebäude handelt es sich

um eine Laube, etwa eine Gerichtslaube, wie sie auf antiken Foren

anzutreffen waren. Rhetorica hat ihren Mund zur Rede geöffnet, ihre

Rechte ist im Rednergestus ausgestreckt und geöffnet. In ihrer Linken

hält sie das Schwert, Zeichen der Rechtsprechung, bzw. den Caduceus

oder Hermesstab, das Zeichen des Gottes Hermes als Musenführer.

Die Schrecken und der Jammer des Krieges

Die Menschen in den Städten und auf dem Land litten an den Morden,

Plünderungen und Übergriffen durch Truppen und Trupps egal welcher

Kriegspartei oder Konfession. Die Kontrolle und Disziplinierung der

Soldaten wurden durch das System der Eintreibung von Naturalien und

Geld in den besetzten Gebieten sowie die Verteilung der Truppenteile

auf die Winterquartiere erschwert. Auch wenn Heerführer sich bemühten,

die Disziplin der Soldaten aufrechtzuerhalten und Marodeure durch harte

Bestrafung abzuschrecken, blieb die Gefährdung von Leben und Besitz der

Menschen in den von den Truppen heimgesuchten Gebieten immer bestehen.

Das Maß der Verwüstung nahm ab 1635 deutlich zu, als die Kriegsführung

jegliche geregelten Bahnen verließ. Die Zahl der Marodeure, die sich

ganz von ihrer Truppe absetzten und zu Banden zusammenschlossen,

erhöhte sich in den letzten Kriegsjahren immer mehr. Aufgrund

ausbleibenden Solds oder geringer Versorgung mit Lebensmitteln, aber

auch aus reiner Habgier, Zerstörungswut und Mordlust wurden Dörfer

überfallen, Häuser geplündert und gebrandschatzt, Viehherden

weggetrieben, Männer mit grausamer Folter zum Verrat von Geldverstecken

gezwungen und Frauen vergewaltigt.

Zu den Opfern unmittelbarer Gewalttaten durch Söldner kam noch eine

erheblich höhere Zahl von Toten durch Seuchen und Hunger hinzu. Vor

allem die Pest und die Verwüstung ganzer Landstriche führten als

direkte Auswirkungen des Krieges zu hohen Verlusten innerhalb der

Bevölkerung. Man schätzt, dass sich die Bevölkerung in Deutschland

durch den Krieg um 1650 etwa um ein Drittel verringert hatte. Bei

näherer Betrachtung einzelner Regionen ergibt sich dabei ein recht

unterschiedliches Bild: Die am meisten betroffenen Gebiete lagen

entlang einer „Zerstörungsdiagonale" von Nordosten nach Südwesten.

Münster wurde von Zerstörung und Plünderung vollständig verschont,

wodurch es sich als Hauptverhandlungsort des Friedenskongresses empfahl.

30-jähriger Krieg und Friedenskongress

Politische und konfessionelle Auseinandersetzungen überlagerten sich

bei Ausbruch des 30-jährigen Krieges im Jahr 1618. Zunächst auf das

Reich beschränkt, weitete sich der Krieg schnell aus: Die Erfolge der

katholischen Seite unter Führung von Kaiser Ferdinand II. wie etwa bei

der Schlacht von Stadtlohn bewirkten nacheinander das Eingreifen

Dänemarks (1624), Schwedens (1630) und Frankreichs (1635) zugunsten der

Protestanten. Die Heere der Kriegsparteien versorgten sich aus dem

besetzten Land nach der Devise, dass der Krieg den Krieg ernähren soll.

Zudem kämpften Marodeure, herrenlose Soldaten, auf eigene Rechnung. Dem

Krieg folgten Hunger und Seuchen. 1636/1637 begannen erste

Verhandlungen zur Beendigung des Krieges. 1643/1644 trat in Münster und

Osnabrück der Friedenskongress zusammen. Münster, vom Krieg fast

verschont, wurde für die Dauer des Kongresses für neutral erklärt.

Der Westfälische Frieden

Seit 1643 tagten die Gesandten aus über 150 europäischen Staaten und

Territorien des Reiches in Münster. Zu den Friedensverhandlungen

erschienen auch bedeutende Porträtmaler wie Anselm van Hulle und Gerard

Ter Borch in Münster, die die Diplomaten und wichtige Ereignisse in

Gemälden darstellten. Nach fünfjährigen Verhandlungen wurden die

Verträge 1648 unterzeichnet. Schweden und Frankreich, an einer

Schwächung des Kaisers interessiert, erzwangen die Beschränkung der

kaiserlichen und die Ausweitung der landesfürstlichen Gewalt im Reich

sowie die rechtliche Gleichstellung der Konfessionen. Die Schweiz und

die Niederlande erhielten die Anerkennung ihrer staatlichen

Souveränität. 1649/1650 wurde in Nürnberg die Ausführung der

Friedensbestimmungen geregelt. Nach der langen Kriegszeit war die

Freude über den Frieden groß.

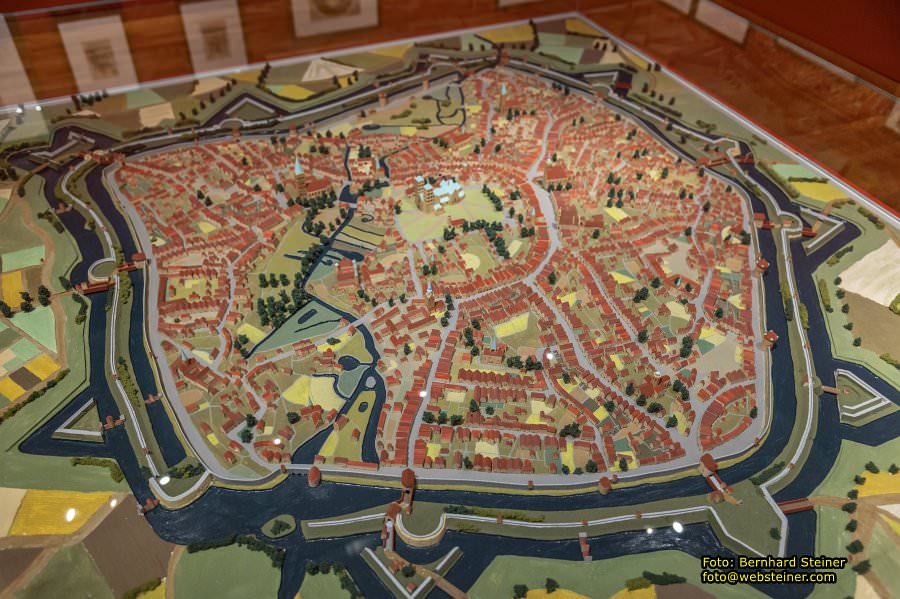

Modell der Stadt Münster 1678

Gips und Holz, 1:1000, Stadtmuseum Münster

Unmittelbar nach der Einnahme Münsters 1661 begann Christoph Bernhard

von Galen im Westen der Stadt mit dem Bau einer modernen Zitadelle, der

„Paulusburg", mit der er ein deutliches Zeichen für die Beendigung des

Selbstständigkeitsstrebens der Stadt setzte. Die Zitadelle sollte

einerseits die Herrschaft des Fürstbischofs in der Stadt sichern,

andererseits Münster auch für auswärtige Feinde uneinnehmbar machen.

Ähnliche Festungen entstanden in Coesfeld ab 1655 und in Vechta ab 1667

gegen die Niederlande, Dänemark und Schweden.

Doppelbureau

Hochpoliertes Furnier aus verschiedenen Hölzern auf Korpus aus

Eichenholz, Kanten und Füße mit Messingdekor, von dem Ebenisten

Tillmans, um 1760/1761 (fertiggestellt 1768?), Stadtmuseum Münster

Das kostbar ausgestattete, überaus seltene Möbelstück ist ein

Schreibtisch für zwei Personen. Es wurde 1760/1761 für einen

rheinischen Prälaten gearbeitet und ist ein Beleg dafür, wie der Bonner

Hof des Kurfürsten Clemens August die kunsthandwerkliche Produktion in

seinen Landen beflügelte und hohe Qualitätsstandards setzte.

Kamin- oder Tischuhr aus dem Palais auf der Engelenschanze

Holzkorpus, vergoldet, mit 14-Tage-Schlagwerk, Wien, um 1780/1790 Stadtmuseum Münster

Die mit antikischen Säulen, Vasen, Lanzettblattfriesen und Ranken

ausgestattete Uhr ist ein schönes Beispiel für frühklassizistische

Formensprache. Der Sonnengott Apollo hinter dem Pendel symbolisiert den

Tag, der schlafende Putto die Nacht.

Kaiser Wilhelm II. (1859-1941, reg. 1888-1918)

Gemälde, Öl auf Leinwand, von Th. Klaas, 1905, signiert und datiert, im Originalrahmen, Stadtmuseum Münster

Für das Dienstzimmer des Oberbürgermeisters im neuen Stadthaus stiftete

der münsterische Kaufmann und Mäzen Joseph Hötte 1905 dieses Bildnis

des Kaisers. Zu dieser Zeit hatte sich das durch den Kulturkampf

belastete Verhältnis zwischen dem preußischen Herrscherhaus und den

katholischen Bevölkerung entspannt. 1902 gestattete der Kaiser die

Gründung einer westfälischen Landesuniversität in Münster.

Annette von Droste-Hülshoff - Zwischen Fügsamkeit und Selbstverwirklichung

Annette von Droste-Hülshoff wurde am 12. Januar 1797 auf Burg Hülshoff

bei Münster geboren. Nach dem Tod des Vaters 1826 lebte sie mit ihrer

Mutter und der Schwester Jenny auf Haus Rüschhaus. Erst als 41-Jährige

wagte sie es 1838 zum ersten Mal, Gedichte zu veröffentlichen. Das Buch

hatte keinen Erfolg. Vor allem von der Familie und in Adelskreisen

wurde es abgelehnt. In dieser Zeit begann ihre enge Freundschaft mit

dem 17 Jahre jüngeren Levin Schücking, der sie in ihrer Arbeit

bestärkte. Als sie im Winter 1841/1842 mit ihm bei ihrer Schwester in

Meersburg am Bodensee weilte, entstanden innerhalb kurzer Zeit viele

ihrer bekanntesten Gedichte. Schücking kümmerte sich auch um die

Veröffentlichung ihrer Werke in dem renommierten Stuttgarter Cotta

Verlag. Hier erschien 1842 die Erzählung „Die Judenbuche", die den

Erfolg der Dichterin begründete. Der zweite Gedichtband der Droste,

1844 ebenfalls bei Cotta erschienen, fand in der literarischen Welt

Beachtung. Die letzten Jahre der Dichterin waren von Krankheit

überschattet. Sie starb am 24. Mai 1848 in Meersburg. Die

Verpflichtungen, die ihr durch Familie und Gesellschaft auferlegt

waren, hat sie immer selbstverständlich auf sich genommen. Ihre

schriftstellerische Arbeit betrieb sie daneben beharrlich, auch wenn

sie sich die Zeit dafür manchmal erlisten und ertrotzen musste.

Münster und Preußen

Durch den Wiener Kongress erhielt Preußen 1815 endgültig Münster und

große Teile des ehemaligen Fürstbistums zugesprochen. 1816 wurde

Münster Hauptstadt der preußischen Provinz Westfalen und damit Sitz

zahlreicher Behörden sowie eines Korpskommandos. Da die führenden

Posten jedoch von auswärtigen Personen, meist Protestanten, eingenommen

wurden, empfand man die preußische Verwaltung als Fremdherrschaft. Das

Streben der Kirche, Einfluss und Unabhängigkeit zu behaupten, führte

1837 zum ersten schweren Konflikt zwischen Kirche und Staat. Die

münsterischen Bürger stellten sich auf die Seite der Kirche in

Opposition zum Staat. 1848 wählten sie den Bischof zum Abgeordneten in

der Frankfurter Nationalversammlung. Im „Kulturkampf" des preußischen

Staates gegen die katholische Kirche (1871-1884) war Münster eine

Hochburg der Zentrumspartei. Erst das Anwachsen der Bevölkerungszahl

und die wirtschaftliche Blüte Münsters ab 1890/1900 milderten die

Distanz zu Preußen. Bei seinem ersten Besuch in Münster wurde der König

von Preußen und Deutsche Kaiser Wilhelm II. 1907 begeistert begrüßt.

Modell der Stadt Münster 1839

Holz und Gips, angefertigt durch die Firma Janka, Ulm, 1984, Maßstab 1:1000, Stadtmuseum Münster

Das Modell zeigt die Stadt Münster im Jahre 1839. Mit gut 18.000 Einwohnern war Münster die größte Stadt der Provinz Westfalen.

Kunst des 19. Jahrhunderts

Entscheidend für die Entwicklung der Kunst im 19. Jahrhundert waren

nicht mehr allein die einzelnen Künstler. Staatliche Lenkung und

bürgerliche Initiative nahmen zunehmend Einfluss auf die künstlerische

Tätigkeit. Stilprägend waren die Akademien, für die münsterischen Maler

vor allem die Düsseldorfer Malerschule. Die Düsseldorfer Akademie

besuchten die münsterischen Landschaftsmaler Alexander Michelis

(1823-1868), Heinrich Deiters (1840-1916) und Otto Modersohn

(1865-1943). Bernhard Pankok (1872-1943) war wie Fritz Grotemeyer

(1864-1947) auch Schüler in Berlin. Überregionale Bedeutung erlangten

vor allem Otto Modersohn und Bernhard Pankok. Sie hielten am Ende des

19. Jahrhunderts die Landschaft in der Umgebung von Münster in Gemälden

fest, die eine Verbindung von Realismus und Impressionismus zeigen.

Fritz Grotemeyer hingegen war ein Vertreter der akademischen

Historienmalerei. Elisabet Ney (1833-1907) war die einzige Bildhauerin

aus Münster, die überregionale Bedeutung erlangte, und darüber hinaus

die einzige Frau im Deutschen Reich, die im 19. Jahrhundert eine

akademische Ausbildung für sich durchsetzen konnte.

„Die Friedensverhandlungen im Rathaussaale zu Münster 1648"

Fritz Grotemeyer (1864-1947) 1895-1902, Öl auf Leinwand Stadtmuseum Münster

Der aus Münster stammende Maler Fritz Grotemeyer fertigte das Gemälde

in den Jahren von 1895 bis 1902 in Berlin an, wo er Meisterschüler des

dortigen Akademiedirektors Anton von Werner war. Das bühnenartig

aufgebaute Gemälde zeigt einen fiktiven Moment der Verhandlungen

zwischen den Gesandten im Friedenssaal. Insgesamt hat Grotemeyer 27

Personen der münsterischen Gesellschaft einschließlich sich selbst in

dem Gemälde als Modelle historischer Gesandter wiedergegeben. Als

Vorbild diente offensichtlich das Gemälde der Friedensbeschwörung von

Gerard ter Borch (1617-1681).

Das Biedermeier

Als nach 1815 demokratische Ideen und Reformansätze zurückgedrängt

wurden, erlosch die Hoffnung des Bürgertums auf politischen Einfluss.

Es zog sich in den privaten, häuslichen Bereich zurück, gründete

Vereine und wandte sich Schöngeistigem zu. Auf diese Haltung bezieht

sich die spöttisch gemeinte Bezeichnung „Biedermeier", die in den