web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Pöchlarn

die Nibelungenstadt, Juni 2023

Pöchlarn ist eine Stadtgemeinde im Bezirk Melk in

Niederösterreich (Österreich), liegt im Mostviertel, am rechten

(südlichen) Ufer der Donau direkt an der Mündung der Erlauf, im

Nibelungengau, und wird auch als Nibelungenstadt bezeichnet. Besuchenswert sind die katholische Pfarrkirche Pöchlarn Maria Himmelfahrt, das Geburtshaus von Oskar Kokoschka (Kokoschka-Haus) und das Nibelungendenkmal mit den Wappen der Nibelungenstädte.

Die Pfarrkirche Pöchlarn steht frei eng umstellt vom ehemaligen Karner

und dem Haus Wiener Straße und mit dem Westturm am Haus Kirchenplatz

Nr. 1 anschließend am Standort des ehemaligen römischen Prätoriums am

Kirchplatz und auf engem Raum an der Pfarrgasse in der Stadtgemeinde

Pöchlarn im Bezirk Melk in Niederösterreich. Die auf das Fest Mariä

Himmelfahrt geweihte römisch-katholische Pfarrkirche gehört zum Dekanat

Ybbs in der Diözese St. Pölten.

Das Kirchenäußere zeigt ein hoches breites ungegliedertes Langhaus mit

Rundbogenfenster unter einem Schopfwalmdach, ein Steinquader zeigt die

Ritzung 1496. Die Portalvorhalle mit einem Kreuzgratgewölbe schützt das

schlichte spätgotische Schulterportal. Der mächtige hohe vorgestellte

viergeschoßige Westturm hat eine ausgewogene barocke Gliederung mit

Eckpilaster, Putzfeldschichtung, Rundbogennischen und Rundbogenfenster,

ein zweigeschoßiges Schallhaus mit Uhrengiebeln, er trägt eine stark

eingeschnürten Zwiebelhelm mit hoher Zwiebellaterne.

Das Kircheninnere zeigt eine weite dreischiffige Halle über einer

annähernd quadratischen Grundfläche, das Mittelschiff ist breiter, über

hohen schlanken abgefasten Pfeilern und Halbpfeilern an der Wand mit

Pilastern und Gebälk mit Platzlgewölben auf Gurt- und Scheidbögen. Im

Westjoch befindet sich eine dreischiffige kreuzgratunterwölbte Empore,

der Zugang erfolgt über zwei in der Westwand eingebaute spätgotische

Wendeltreppen, deren Portale sind gefast bzw. haben eine spätgotische

Stabrahmung. Der Triumphbogen ist leicht eingezogen spätgotische

gekehlt und profiliert, im Osten mit 1486. An das quadratische Chorjoch

mit einem Kreuzrippengewölbe schließt ein Fünfachtelschluss an, die

polygonalen und halbrunden Dienste reichen bis zum Boden, um 1486.

Barocke Portale führen in die Choranbauten, im Süden unter einer

barocken Stichkappentonne, im Norden mit einer Tonne mit unregelmäßig

gesetzten Stichkappen um 1500, die Oratorienfenster zeigen geohrte

Rahmungen.

Die beiden Statuen an den Säulen im Kirchenschiff stellen den hl. Mönch

Franz von Assisi und die hl. Nonne Theresia von Avila dar (von Jakob

Schletterer, 1772).

Die Orgel aus 1905 mit 20 Registern stammt von Johann Lachmayr.

Die ornamentalen Glasmalereien zeigen im Polygon Mariä Verkündigung und

Begegnung an der Goldenen Pforte um 1900, im Langhaus Herz Jesu aus

1908, vielfigurige Kreuzigung aus 1911, hl. Monika um 1911, hl.

Antonius um 1911, Christus in der Werkstatt Josefs aus 1911, Herz Mariä

aus 1908, alle von Ostermann und Hartwein.

Die spätbarocke Kanzel an der

nördlichen Seite des Triumphbogens schuf ein unbekannter Künstler im

Jahr 1740; sie wurde 1774 von anderorts in die Kirche übertragen und

1778 mit zusätzlichem spätbarocken Dekor verziert. Ebenfalls 1778

erhielt sie von Tischlermeister Michael Gschwind einen neuen

Schalldeckel mit dem Bildnis des Guten Hirten.

Der Kreuzweg nach Fugel wurde um 1920 vom Maler Hugo Jäckl aus Zell bei Waidhofen an der Ybbs verfertigt.

Der neugotische Hochaltar wurde

von dem Bildhauer Leopold Hofer aus St. Pölten angefertigt und 1903

aufgestellt. Er zeigt im Mittelfeld über dem Tabernakel die

Statuengruppe „Maria, Heil der Kranken", darüber die Heiligste

Dreifaltigkeit, seitwärts die Figuren der hll. Johannes Evangelist und

Josef, darüber die hll. Barbara und Katharina; an der Predella ein

Relief, das die Geburt Christi und die Grablegung darstellt.

Johannes, Apostel und

Evangelist (mit Kelch). Gestorben um das Jahr 100 n. Chr. Sohn des

Fischers Zebedäus und der Salome, jüngerer Bruder des hl. Jakobus d. Ä.

(„Donnersöhne"). Kam über Johannes den Täufer zu Jesus. Ruhte im

Abendmahl an der Brust Jesu; stand unter dem Kreuz neben Maria. Wirkte

zuerst mit Petrus in Jerusalem und Samaria, ging dann nach Ephesus.

Unter Kaiser Domitian (81-96) auf die Insel Patmos verbannt, wo er die

„Geheime Offenbarung" (Apokalypse) schrieb. Kehrte unter Kaiser Nerva

(96-98) nach Ephesus zurück. Er und sein Kreis hinterließen das vierte

Evangelium und drei Johannesbriefe. Sein Gedenktag ist der 27. Dezember.

Barbara, die Fremde

(Nichtgriechin). Gestorben angeblich 306. Nach der Legende ist sie die

Tochter eines Heiden in Nikomedien (Ismid) gewesen, der sie als

Christin angezeigt habe. Martyrium angeblich 306. Ihre Verehrung ist

früh nachweisbar. Gedenktag 4. Dezember.

Das ehem. Hochaltarbild „Maria Himmelfahrt" des großen Malers Martin

Johann Schmidt (Kremser Schmidt) aus dem Jahr 1796 ist heute an der

Nordwand des Chores angebracht.

Mittelfeld des neugotischen Hochaltares von Leopold Hofer aus St.

Pölten, 1903. Statuengruppe „Maria, Heil der Kranken", begleitet von

den Figuren der hll. Johannes Evangelist und Josef, darüber die hll.

Barbara und Katharina.

Die beiden Seitenaltäre mit spätbarocken Aufbauten, die

frühklassizistische Anklänge aufweisen, tragen ebenfalls Ölbilder des

berühmten Martin Johann Schmidt (Kremser Schmidt).

Auf dem rechten Seitenaltarbild

ist der hl. Nepomuk zu sehen. Ein 1753 entstandenes, frühes Gemälde des

Kremser Schmidt, in dem er „zum ersten Mal ein Himmelfahrtsthema

gestaltet. Das Emporschweben wird durch fliegende, stützende und

begleitende Engel glaubhaft gemacht. Licht und Farbe aber sind die

eigentlichen Träger dieser Vision" (Feuchtmüller, Der Kremser Schmidt).

Die beiden Seitenaltäre wurden 1772 aufgestellt und 1912 und 1920 vergrößert.

Auf dem linken Seitenaltar ist

der hl. Sebastian (1773) dargestellt, dem Frauen die Pfeile entfernen

und ihn umsorgen. Die Bildkomposition zieht sich links vorne in den

Raum des Bildes hinein. Die Dramatik des Geschehens wird weniger durch

innere Stimmungen als durch Gesten erzielt.

In der Mitte steht die Statue des hl. Josef, der das Jesuskind und eine

Lilie hält. Nachdem der hl. Bernhard von Clairvaux (t 1153) in seinen

Schriften die Stellung des hl. Josef zu Maria und Jesus ausführlich

dargelegt hatte, setzte die Verehrung des Heiligen im 14. Jh. ein und

wurde besonders von den Bettelorden gefördert. Er wurde Patron der

Kranken und Sterbenden und ist seit 1870 auch der Schutzpatron der

ganzen Kirche. Sein Hochfest wird am 19. März gefeiert.

Zu beiden Seiten stehen die Eltern der Gottesmutter, Joachim und Anna.

Diese Namen der Eltern Mariä und der Großeltern Jesu stammen aus einer

legendären, frühchristlichen Schrift, dem apokryphen Jakobusevangelium.

Die Verehrung der hl. Anna reicht im Osten bis ins 6. Jh. Im Westen

breitete sie sich seit dem 10. Jh. aus. In neuerer Zeit wurde auch der

hl. Joachim verehrt. Der Gedenktag dieser beiden Heiligen wird am 26.

Juli begangen.

Chor. Der spätgotische, überaus breite Chorraum

mit seinem feinen Netzrippengewölbe, dem 5/8-Schluß und den vier

zweiteiligen Fenstern schließt gegen das westlich angebaute dreijochige

Langhaus hin mit einem gotischen, tiefkehlig profilierten Triumphbogen

ab.

Vor der Apsis steht eine vom Schiffmeister Wallnpöck gestiftete

Steinplastik des hl. Johannes Nepomuk (1725) mit verziertem

Rokoko-Sockel.

Beachtlich ist die spätbarocke Gliederung und Dekoration des

viergeschoßigen, 52 m hohen Turmes (1775-1781), mit kräftigen,

bisweilen schon plattenförmigen, übereinandergelegten Putzfaschen, mit

Dreiecksgiebelchen und im Zopfmustergeformten Blindbalustraden. Der

Stil ist genau in den Übergang von Rokoko zum beginnenden Klassizismus,

„Plattenstil", zu datieren.

Manche nennen sie „Nibelungenstadt". Andere die „charmanteste Stadt

zwischen Wien und Linz". Auch Begriffe wie „klein aber fein" und „Perle

an der Donau" kennt man. Pöchlarn hat viele Beinamen und Bezeichnungen.

Und irgendwie wird die Stadtgemeinde auch allen gerecht - ein

attraktiver Ort an der mächtigen Donau mit interessanter Vergangenheit

und spannender Zukunft. Von Arelape zur Römerzeit über Bechelaren im

Mittelalter bis zum Pöchlarn der Neuzeit - mit dem Wechsel der Namen

spannt sich ein Bogen über 2000 Jahre Kulturgeschichte. Die

750-Jahr-Feier der Stadt (2017) markierte den Weg in die Zukunft.

Im 15. und 16. Jahrhundert erlebte Pöchlarn eine Blütezeit durch regen

Handel, vor allem mit Eisen und Eisenwaren aus dem Erzberg. Weil dieses

auf der Donau verschifft wurde, entwickelte sich Pöchlarn zu einem

wichtigen Umschlagplatz. Auch heute ist die Donau ein Garant für die

Weiterentwicklung der Stadt: zur Ansiedlung von Unternehmen und

Menschen, als Touristenmagnet und für Freizeitzwecke der Bewohner. Der

Zugang zum Wasser krönt die optimale Erreichbarkeit der Stadt durch

Anschluss an die Westautobahn (A1), an die Bundesstraße B1, an die

Westbahn sowie den Zugang zum Waldviertel über die Donaubrücke.

Pöchlarn ist mit rund 4000 Einwohnern und ca. 2500 Arbeitsplätzen gut

aufgestellt. Die Wirtschaft strotzt vor Vitalität und Vielseitigkeit.

Aus touristischer Sicht ist die Stadt das Tor zum berühmten Weltnatur-

und Weltkulturerbe Wachau; außerdem ist sie Etappenziel vieler Gäste,

die auf dem Donau-Radweg unterwegs sind. In dem Ort stehen mehrere

Schulen und das Geburtshaus deş berühmten Malers Oskar Kokoschka

(1886-1980), dazu gibt es ein breites Kultur- und Vereinsleben sowie

engagierte Menschen, die positiv nach vorn blicken. Wohnen in Pöchlarn

ist begehrt, weil es eine (Klein-)Stadt mit einer Prise Landromantik

ist. „Pöchlarn zum (Er-)Leben" - so lautet zu Recht das Motto der

Stadt, die auf eine interessante Geschichte zurück- und auf eine

verheißungsvolle Zukunft blickt.

Sowohl im Norden, bei Klein Pöchlarn, als auch im Süden des Pöchlarner

Beckens bei Harlanden siedelten in der Jungsteinzeit, etwa um 4000 vor

Christus, Menschen, welche bereits mit Produkten aus den

Serpentinsteinbrüchen von Klein Pöchlarn Tauschhandel betrieben. Das

heutige Stadtgebiet dagegen war von Donau und Erlauf umflossen und

bildete eine Insel mit einem sehr wichtigen Donauübergang. Die

Siedlungen am Südrand unseres Raumes blieben auch nach der Einwanderung

der Illyrer, um ca. 1800 vor Christus, weiter bestehen. Illyrischer

Herkunft ist auch der Name der Erlauf, Arilapa" (Adlerfluss), der

später abgewandelt als „Arelape" das römische Kastell und die römische

Zivilstadt bezeichnet.

Durch die Eroberung des Königreiches Noricum um 15 v. Chr. drangen die

Römer bis zur Donau vor und sicherten die Donaugrenze, den „Limes", mit

dem Bau von Straßen und Kastellen gegen die im Norden wohnenden

Germanen. Als eines dieser neuen Kastelle entsteht zur Zeit des Kaisers

Tiberius auf der Donauinsel ein kleines Infanterielager, dessen Umrisse

wahrscheinlich den Bereich Thörringplatz, Kirchenplatz,

Weigelspergergasse umfasste. Die Markomannen brachen im Jahre 166 nach

Christus über die Donau nach Süden vor und zerstörten die

Grenzbefestigungen. Kaiser Mark Aurel gelang bis 180 nach Christus die

Rückeroberung und konnte die Markomannen wieder über die Donau

zurücktreiben. Die Donau- bzw. Limesbefestigungen wurden neu und

stärker wiedererrichtet. Die 2. Legion „Italica" wurde an die Donau

verlegt und bezog Quartiere von Schlögen, ÖO., bis Tulln mit dem

Hauptstützpunkt Lorch (Enns-Albing). Das Kastell Arelape wurde nach

Westen erweitert, anstatt der Infanterie garnisonierte nun hier eine

Kavallerieeinheit.

Mit dem Verfall des Römischen Reiches und dem Verlust von Gebieten in

Pannonien wird „Arelape" 395 auch Sitz des Kommandanten der

Donauflottille. Im 5. Jahrhundert wird das Gebiet immer mehr zum

Durchzugsland der verschiedenartigsten germanischen Völker, die von den

Hunnen nach Westen getrieben werden. Um die Mitte des 6. Jahrhunderts

bricht ein neues mongolisches Reitervolk, die Awaren, in unseren Raum

vor. Von Süden und Osten sickern die Slawen in Niederösterreich ein. Um

670 beginnt der Gegenstoß der Bayern von Westen her, sie erreichen die

Erlauf und Melk um ca. 700. Um diese Zeit entsteht wahrscheinlich das

Dorf Ornding als bayerische Siedlung. Als Karl der Große um 800 die

awarische Herrschaft vernichten kann, wird die erste - karolingische -

Ostmark errichtet. Am 6. Oktober 832 schenkte der Enkel Karl des

Großen, König Ludwig der Deutsche, dem Bistum Regensburg (St. Emmeram)

das Gebiet um die,Herilungoburg" die spätere Hofmark Pöchlarn mit den

Orten Pöchlarn, Brunn, Harlanden, Steinwand, Röhrapoint, Knocking,

Ornding und Wörth.

Das 16. Jahrhundert bringt die Blütezeit der Stadt durch regen Handel,

vor allem mit Eisen aus dem Erzberg, das über die „Dreimärktestraße"

Gresten, Scheibbs und Purgstall nach Pöchlarn gelangt und mautfrei auf

dem Land- und Wasserweg weiterbefördert wurde. Auch der Weinhandel

spielt bis ins 19. Jahrhundert für Pöchlarn eine wichtige Rolle. Der

Raum Melk-Ybbs war vom 14. bis ins 19. Jahrhundert ein ergiebiges

Weinbaugebiet. Die Türkeneinfälle von 1529 und 1532 brachten der Stadt

selbst kaum Schäden, wohl aber den umliegenden Orten der Hofmark. Die

Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges auf Pöchlarn waren durch

Truppendurchmärsche, ungeheure Steuerlasten, starken Rückgang des

Handels und einer enormen Geldentwertung gekennzeichnet. 1632 flüchtet

der Regensburger Bischof Albert IV., Graf Thörring zu Stein und

Pertenstein, vor den Schweden in die Hofmark Pöchlarn. Für seine

freundliche Aufnahme lässt er als Dank 1640 den Wolfgangs- und den

Marienbrunnen errichten und die Stadtmauer instand setzen.

Im Spanischen Erbfolgekrieg stellte sich der Regensburger Bischof auf

die Seite der Gegner Österreichs, dadurch wurde die Hofmark 1703 bis

1708 Kriegsbeute des Kaisers. Misswirtschaft der Beschlagnehmer nahm

den Bürgern den Wohlstand fast vollkommen. Hochwässer, Eisstöße und

Brände machten der Stadt arg zu schaffen, so auch der Großbrand 1766,

bei welchem die Stadt, die untere Vorstadt, die Pfarrkirche, der

Karner, das Schloss und die Peterskirche eingeäschert wurden. Die

Bevölkerung hatte Jahre mit dem Wiederaufbau zu kämpfen. 1805 und 1809

wurde Pöchlarn von den Franzosen besetzt, hohe Kriegssteuern und

Plünderungen schädigten die Stadt und ihre Umgebung schwer. 1803 bzw.

1810 endete die fast tausendjährige Herrschaft des Bistums Regensburg

durch den Reichsdeputationshauptschluss. Die Herrschaft Pöchlarn wurde

1811 vom k.u.k Cameralfonds eingezogen und nach unwirtschaftlicher

Verwaltung 1823 an den Baron Bors von Borsod abgegeben, welcher 1900

die Herrschaft an Baron Tinti weiterverkaufte. Durch die Märzrevolution

1848 wurde der Untertanenverband aufgehoben und die Stadt wurde eine

autonome Gemeinde.

Mit der Eröffnung der Westbahn 1858 beginnt ein langsamer

Wiederaufstieg. 1877 wurde die Bahnstrecke Pöchlarn-Kienberg-Gaming in

Betrieb genommen, so wurde Pöchlarn Umschlagplatz für

landwirtschaftliche und industrielle Produkte des Erlauftales. Am 1.

März 1886 erblickt der große Maler Oskar Kokoschka in Pöchlarn das

Licht der Welt. Der 1. Weltkrieg brachte mit dem Zerfall der

Donaumonarchie und dem Verlust des östlichen Wirtschaftsraumes die

erste Republik in eine schlechte Ausgangslage, die eine Krisensituation

heraufbeschwor, welche auch den Aufstieg der Stadt in Grenzen hielt.

Der Anschluss ans „Deutsche Reich" brachte für die Stadt Pöchlarn kaum

Aufschwung, sondern viel Kummer und Leid durch den 2. Weltkrieg. Am 8.

Mai 1945 besetzten russische Truppen Pöchlarn und trafen in Erlauf auf

amerikanische Truppen. Nach 10-jähriger Besatzung war 1955 Österreich

wieder frei und der begonnene Wiederaufbau konnte rascher

voranschreiten. Der wirtschaftliche Aufstieg der Stadt Pöchlarn ging

stetig voran, Gewerbe- und Industriebetriebe siedelten sich im Raum

Pöchlarn an und bauten ihre Kapazitäten rasch aus. Durch den Bau des

Donaukraftwerkes Melk in den Jahren 1979 bis 1981 änderte sich Pöchlarn

enorm und die gefürchteten Überschwemmungskatastrophen werden in

Hinkunft von Pöchlarn ferngehalten werden. Auch die verbesserten

Verkehrsbedingungen durch Bahnunterführungen, Autobahnanschluss und die

im Herbst 2001 freigegebene Donaubrücke werden wesentlich zur steten

Weiterentwicklung Pöchlarns beitragen.

Der Welserturm, ein Wahrzeichen

der Stadt Pöchlarn, war Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung und

wurde im Jahre 1484 vom Regensburger Bischof Heinrich IV. von Absberg

als Wehrturm gebaut. Seit 1999 hat der Turm ein modernes Dach. Das

Stadtmuseum im Welserturm beherbergt die Funde aus dem „Römischen

Pöchlarn".

Der hl. Nepomuk am Donauufer (Nähe Motorfährschiff)

Johannes Nepomuk. Er wurde um

1350 in Pomuk geboren, war seit 1370 Kleriker der Diözese Prag und

später Generalvikar. Als solcher wurde er in

Jurisdiktionsstreitigkeiten mit König Wenzel verwickelt, festgenommen,

gefoltert und 1393 von der Karlsbrücke in die Moldau gestürzt. Er gilt

deshalb als Helfer in Wassernot und bei schuldloser Verdächtigung. Sein

1693 auf der Prager Karlsbrücke errichtetes Standbild fand viele

Nachbildungen. Sein Gedenktag ist der 16. Mai.

Warum Pöchlarn im Nibelungenlied erwähnt wird

Rund 2400 Strophen hat das Nibelungenlied ein Heldenepos aus dem

12./13. Jahrhundert, das Ereignisse und Personen aus dem 5. bis 10.

Jahrhundert reflektiert. In einer Strophe wird Pöchlarn erwähnt - ein

unbezahlbares Geschenk für den Bekanntheitsgrad der Stadt. Doch wie kam

es dazu? Die burgundische Königstochter Kriemhild, die am Hof zu Worm

lebte, machte sich der Sage nach auf den Weg ins Hunnenland (heute

Ungarn), um den dortigen König Etzel zu heiraten. In Pöchlarn, das

damals Bechelaren hieß, wurden sie und ihr Gefolge vom Markgrafen

Rüdiger von Bechelaren freundlich empfangen sowie einige Tage großzügig

beherbergt und bewirtet. Als Dank für die Gastfreundschaft wurde die

Strophe über die Stadt gedichtet.

Das Nibelungendenkmal in Pöchlarn verdeutlicht mit 16 Mosaikwappen die

Handlungsorte aus dem Heldenepos. Entlang des Donaudammes stehen

außerdem vier Figuren aus der Nibelungensage, die ihre Geschichte

erzählen und in die Stadt einladen. Im Nibelungenlied wird die

Gastfreundschaft Pöchlarns beschrieben. Diesem Lob bzw. Anspruch fühlt

sich die Stadt heute noch verpflichtet.

Nibelungendenkmal mit den Wappen der Nibelungenstädte

Eine Nibelungenstadt ist eine Stadt oder allgemeiner ein Ort, der einen

Bezug zu den Nibelungen oder zum Nibelungenlied hat (z. B.

ausdrückliche Nennung im Text) oder einen Anspruch darauf erhebt.

Die Römer erbauten in Pöchlarn eine Befestigungsanlage. Sie war Teil

des hunderte Kilometer langen Grenzwalls (Limes), errichtet zum Schutz

vor den aus Norden eindringenden germanischen Völkern. Hier im

Welserturm zeigt eine permanente Ausstellung interessante Funde aus der

Römerzeit. In mehreren Ausbauphasen errichteten hier römische Soldaten

Legionslager, Kastelle und Wachtürme. Pöchlarn war ein wichtiger Teil

des Donau-Limes Mit der Liburne, einem wendigen Kriegsschiff,

kontrollierten die Römer die Schifffahrt auf der Donau.

Vom 1. bis ins 5. Jahrhundert n. Chr. war das Kastell ARELAPE, das in

dieser Zeit mehrmals aus- und umgebaut wurde, vermutlich durchgehend

mit römischen Soldaten belegt und ab dem 4. Jh. ein Stützpunkt der

römischen Donauflotte. Das Kastell und die angrenzende Siedlung trugen

den Namen „Arelape". Dieser verschwand im Laufe der Zeit und wurde als

„Erlauf" nur für den Fluss gebraucht.

Der Nibelungengau (dazu gehören die Gemeinden Krummnußbaum und

Pöchlarn) gehört wohl zu den geschichtsträchtigsten Talschaften der

Donau in Österreich. Die Nibelungen hatten ihren Weg zum Hunnenkönig

Etzel auf der alten Heeresstraße genommen und dabei die aus der

Römerzeit überlieferten Orte besucht. Durch die Erwähnung im berühmten

Heldenlied bürgerte sich für den Abschnitt zwischen Ybbs und Pöchlarn

die Bezeichnung Nibelungengau ein.

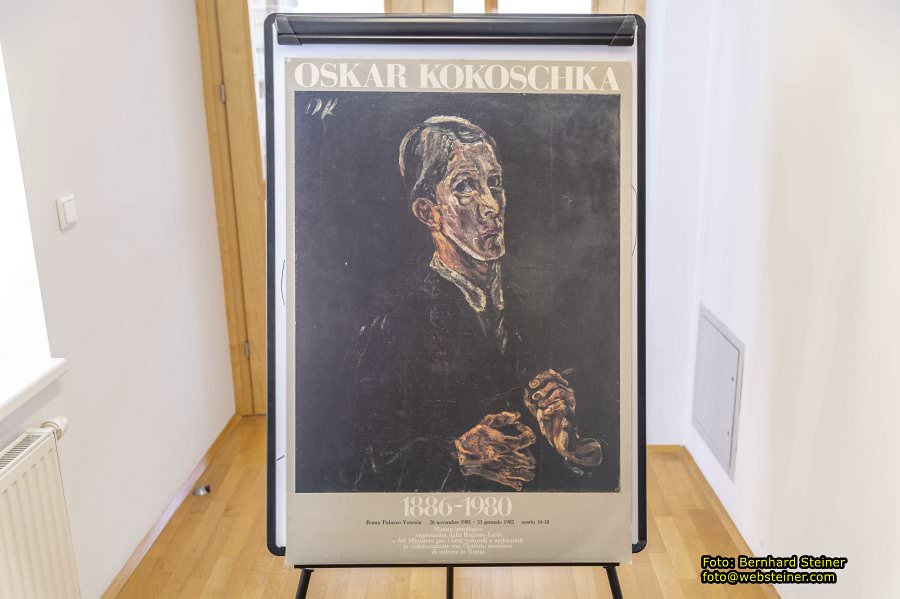

Am 1. März 1886 kam Oskar Kokoschka in dem Haus mit der Adresse

Regensburger Straße 29 in Pöchlarn zur Welt. Das Kokoschka-Haus in

Pöchlarn, Niederösterreich, ist das Geburtshaus des Künstlers Oskar

Kokoschka und beherbergt das Oskar-Kokoschka-Dokumentationszentrum.

Die Ausstellung „Oskar Kokoschka. Stürmische Jahre in Berlin“ widmet

sich Oskar Kokoschkas (1886-1980) Arbeiten für die Berliner Zeitschrift

Der Sturm, einem wichtigen

Künstlernetzwerk der europäischen Avantgarde. Kokoschkas

Porträtzeichnungen, die erstmals hier veröffentlichten Blätter seines

Dramas „Mörder, Hoffnung der Frauen“ sowie die Darstellungen aus der

Welt des Zirkus und Varietes hatten wesentlichen Anteil am

künstlerischen Durchbruch Kokoschkas und zeigen parallel dazu die

vielfältige Kunst- und Kulturszene Berlins der 1910er-Jahre.

Oskar Kokoschka - ein großer Pöchlarner

Kokoschka wurde am 1. März 1886 in Pöchlarn geboren. Sein Geburtshaus

in der Regensburger Straße wurde zu einer Gedenkstätte mit moderner

Galerie ausgebaut. Sehr früh erwarb Kokoschka sich weltweite Aufmerksam

keit als Maler und Dichter. Schwerpunkt seines Schaffens sind

Landschafts- und Städtebilder, Porträts und mytho-logische

Darstellungen. Die Beziehung mit Alma Mahler und der große Bekannten-

und Freundeskreis fanden ihren Niederschlag in Por-träts, die

zweifellos zu den intensivsten Menschenbildern der Moderne zählen. Ab

2021 kommt Kokoschka groß raus, denn auf zwölf Hausfassaden im Zentrum

werden Bilder des Malers im XXL-Format gezeigt. „Der große Kokoschka

2.0" ist eine Neuauflage der Erfolgspremiere von 2019 mit neuen Motiven.

Oskar Kokoschka

1886 Oskar Kokoschka wird am 1. März in Pöchlarn / Niederösterreich geboren. 1887 lässt sich die Familie in Wien nieder.

1904-1909 Studium an der Wiener Kunstgewerbeschule Arbeiten für die Wiener Werkstätte

1908 Beteiligung an der „Kunstschau" in Wien; Uraufführung seines Dramas „Mörder, Hoffnung der Frauen"

1909 Teilnahme an der „Internationalen Kunstschau" in Wien Bekanntschaft mit Adolf Loos und der Wiener Avantgarde.

1910 Aufenthalte in Berlin und Mitarbeit an Herwarth Waldens Avantgardezeitschrift „Der Sturm"

1911 Rückkehr nach Wien und Teilnahme an der Hagenbund-Ausstellung; gibt Kunstunterricht an der privaten Schwarzwald-Schule

1912 Assistent an der

Kunstgewerbeschule für „Allgemeines Aktzeichnen" Erste Begegnung und

Beginn der Liebesbeziehung mit Alma Mahler

1913 Ausstellungsbeteiligungen in Budapest, Zürich, München, Stuttgart

1914/1915 Trennung von Alma Mahler

1915/1916 Freiwillige Meldung zum Kriegsdienst, schwere Verwundungen bei Einsätzen in Galizien (Ukraine) und am Isonzo (Italien)

1916-1919 September bis November 1916 in Berlin bei Herwarth Walden, Aufenthalte in Stockholm und Dresden

1919-1924 Professor an der Dresdner Akademie

1924-1933 Ausgedehnte Reisen durch Europa, Nordafrika und Vorderasien, Längere Aufenthalte in Paris und Wien

1934 Tod der Mutter, Übersiedlung nach Prag, antifaschistisches Engagement, Lernt seine spätere Frau Olda Palkovská kennen.

1937 Erste große Einzelausstellung in Wien im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie (heute: MAK),

Diffamierung als „entarteter" Künstler durch die Nationalsozialisten

1938 Erhalt der tschechischen Staatsbürgerschaft

1938-1953 Emigration mit Olda

Palkovská nach England, Heirat 1941 Das Ehepaar lebt in London,

Aufenthalte in Schottland und Cornwall. Kokoschka wird britischer

Staatsbürger (1947)

1953 Gründung der Internationalen Sommerakademie und seiner „Schule des Sehens" in Salzburg (bis 1962),

Übersiedlung nach Villeneuve am Genfer See

1971 Veröffentlichung seiner Autobiografie „Mein Leben"

1973 Gründung der Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn

1975 Kokoschka nimmt wieder die österreichische Staatsbürgerschaft an.

1980 Oskar Kokoschka stirbt am 22. Februar in Montreux/Schweiz.

Oskar Kokoschka. Stürmische Jahre in Berlin

Die Ausstellung widmet sich Oskar Kokoschkas (1886-1980) Arbeiten für

die Berliner Zeitschrift Der Sturm, einem wichtigen Künstlernetzwerk

der europäischen Moderne. Der in Pöchlarn geborene Maler, Grafiker und

Dramatiker war ab 1910, dem Gründungsjahr, für das von Herwarth Walden

herausgegebene Avantgardeblatt tätig. Kokoschka porträtierte wichtige

Persönlichkeiten aus den Bereichen Architektur, Schauspiel, Musik oder

Literatur. Die Bildnisse hatten gemeinsam mit den erstmals in der

Zeitschrift veröffentlichten Illustrationen seines expressionistischen

Dramas "Mörder, Hoffnung der Frauen" sowie den Darstellungen aus der

Welt des Zirkus und Varietès wesentlichen Anteil am künstlerischen

Durchbruch Kokoschkas und zeigen parallel dazu die vielfältige Kunst-

und Kulturszene Berlins der 1910er-Jahre. Unter dem Titel" Zwanzig

Zeichnungen" und "Menschenköpfe" wurden Kokoschkas Zeichnungen für den

Sturm auch als eigene Mappenwerke von Herwarth Waldens Sturm-Verlag

herausgegeben.

Kokoschka im Dialog

Oskar Kokoschkas explizite Darstellungen von Femiziden und

struktureller patriarchaler Gewalt sind von erschreckender Aktualität.

Seine radikale Formensprache in Malerei und Grafik fasziniert

Kunstschaffende seit vielen Generationen, wie auch das

Ausstellungsprojekt "Kokoschka im Dialog" mit Studierenden der

Abteilung für Malerei und Animationsfilm der Universität für angewandte

Kunst Wien zeigt. Die Arbeiten sind in der Ausstellung in direkter

Gegenüberstellung mit den Werken Oskar Kokoschkas präsentiert.

50 Jahre Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn

Anlässlich des Jubiläums werden zudem die Entstehung und wechselvolle

Geschichte der Forschungseinrichtung und des Ausstellungsbetriebs im

Geburtshaus Oskar Kokoschkas in Pöchlarn näher beleuchtet.

Oskar Kokoschka und die Zeitschrift Der Sturm

Im Jahr 1910 gründete der deutsche Verleger Herwarth Walden (1874 -1941) eine neue Zeitschrift, die unter dem Titel Der Sturm

schon bald zur führenden Plattform der internationalen Avantgarde

werden sollte. Sie setzte sich mit Literatur, Kunst, Musik,

Kunsttheorie und Kulturpolitik auseinander und widmete sich

ästhetischen, philosophischen und moralischen Fragen. Sowohl die

Zeitschrift, in der unter anderem Else Lasker-Schüler, Peter Altenberg,

Adolf Loos, Max Brod, Heinrich Mann oder Selma Lagerlöf publizierten,

als auch die von Herwarth Walden 1912 gegründete Sturm-Galerie bildeten

ein wichtiges Sprachrohr des Expressionismus, Futurismus und Kubismus.

Auf Vermittlung von Karl Kraus und Adolf Loos wurde Oskar Kokoschka

zwei Jahre nach seinem skandalreichen Debüt bei der "Kunstschau Wien

1908" die Möglichkeit geboten, bei Herwarth Walden mitzuarbeiten. 1910

übersiedelte der junge Künstler für ein Jahr nach Berlin und prägte mit

seinen frühexpressionistischen Zeichnungen vor allem den ersten

Jahrgang der Zeitschrift maßgeblich. Allein in dieser Zeit entstanden

28 Arbeiten für das progressive Medium, doch auch die nächsten Jahre

war Kokoschka mit Porträts und szenischen Darstellungen auf den

Titelseiten und im Blattinneren vertreten. Die Auswahl an

Sturm-Ausgaben aus den Jahren 1910 bis 1916 zeigt auch eine

stilistische Entwicklung. Im Gegensatz zu den frühen Darstellungen, die

von der starken Binnenzeichnung, nervösen Strichen und dichten

Schraffuren geprägt sind, weist das Selbstporträt aus dem Jahr 1916

bereits eine viel größere Ruhe auf.

Beziehungen und Verflechtungen

Herwarth Walden, der umtriebige und leidenschaftliche Pianist,

Komponist, Schriftsteller, Verleger und Galerist, gilt als eine der

einflussreichsten und prägendsten Persönlichkeiten im Berlin der

1910er-Jahre. 1878 als Georg Lewin geboren, war er in erster Ehe mit

Else Lasker-Schüler verheiratet, von der möglicherweise auch sein

Pseudonym stammt. Die Dichterin und Zeichnerin veröffentlichte

zahlreiche Gedichte und Texte sowie auch die beiden

Kokoschka-Karikaturen im Sturm

- der Künstler als gesuchter, aber netter Ganove. Gemeinsam mit seiner

zweiten Frau, der schwedischen Malerin und Schriftstellerin Nell

Roslund, baute Walden die Zeitschrift zum transnationalen "Unternehmen

Sturm" aus. Neben dem Verlag gab es eine Galerie, eine Bühne, eine

Schule, musikalische Abende und Lesungen sowie eine Buchhandlung und

Postkartenproduktion, wobei der Aufschwung auch im Zusammen-hang mit

geheimdienstlichen Schattengeschäften mit dem deutschen Kriegspresseamt

gestanden haben dürfte. Im Gegensatz dazu war die Anfangszeit des

Sturms von ständigen finanziellen Engpässen geprägt. Karl Kraus, der

Herausgeber der Wiener Satirezeitschrift Die Fackel, unterstützte

Waldens Zeitschriftengründung sowohl inhaltlich als auch finanziell.

Sein Porträt sowie jenes von Adolf Loos, beide waren wichtige Mentoren

Kokoschkas, bildeten den Auftakt zu einer Serie von Porträtzeichnungen

im Sturm, zu der auch die Bildnisse Nell und Herwarth Waldens gehören.

"Mörder, Hoffnung der Frauen"

In der Zeitschrift Der Sturm wurden 1910 erstmals die Druckfassung

sowie die vier expressionistischen, radikalen Illustrationen zu Oskar

Kokoschkas Drama" Mörder, Hoffnung der Frauen" publiziert, welches bei

der "Internationalen Kunstschau Wien 1909" zur Uraufführung kam. Wie in

zahlreichen frühen Arbeiten des Künstlers steht das Thema der - oftmals

sexuellen - Gewalt gegen Frauen im Mittelpunkt, ein

Geschlechterkonflikt, der sich in den Zeichnungen zu einem

dramatischen, blutigen Kampf steigert und im brutalen Femizid gipfelt.

In dem Drama hat Kokoschka eine Vielzahl an Geschichten, Rückgriffen

und Motiven verarbeitet. Der Text weist mehrere Bedeutungsebenen auf:

Neben der Antike und Kleists Penthesilea spielt das Christentum ebenso

herein wie der in dieser Zeit immer wieder thematisierte Vampirismus

bis hin zum Lustmörder-Motiv, das damals nicht zuletzt durch Frank

Wedekinds Drama" Lulu" in den Intellektuellenzirkeln beständiges Thema

war. Gleichermaßen können die frühen Dramen nicht ohne Johann Jakob

Bachofen (sein Buch Das Mutterrecht befand sich in der Bibliothek

Kokoschkas) und die misogynen Theorien von Otto Weininger gesehen

werden. Die vier Blätter, die zum Zeitpunkt ihres Erscheinens im Sturm

vielfach für Unverständnis gesorgt haben, waren auch Teil des von

Herwarth Walden 1913 verlegten Kokoschka-Mappenwerks "Zwanzig

Zeichnungen". Nell Walden schreibt in ihrem 1963 erschienenen Buch Herwarth Walden. Ein Lebensbild

zu Kokoschkas Zeichnungen: "Herwarth Walden erklärte mir: ,Ich kann dir

keine Hochzeitsgeschenke geben, aber du kannst die Zeichnungen von

Kokoschka haben!' Ich verbannte nun natürlich die eingerahmten

Reproduktionen aus Schweden, und wir hängten die schönen, starken,

damals verfemten Zeichnungen von Kokoschka aus den ersten

,Sturm'-Jahrgängen auf. Darunter waren die jetzt so berühmten

Frühzeichnungen, Mörder, Hoffnung der Frauen."

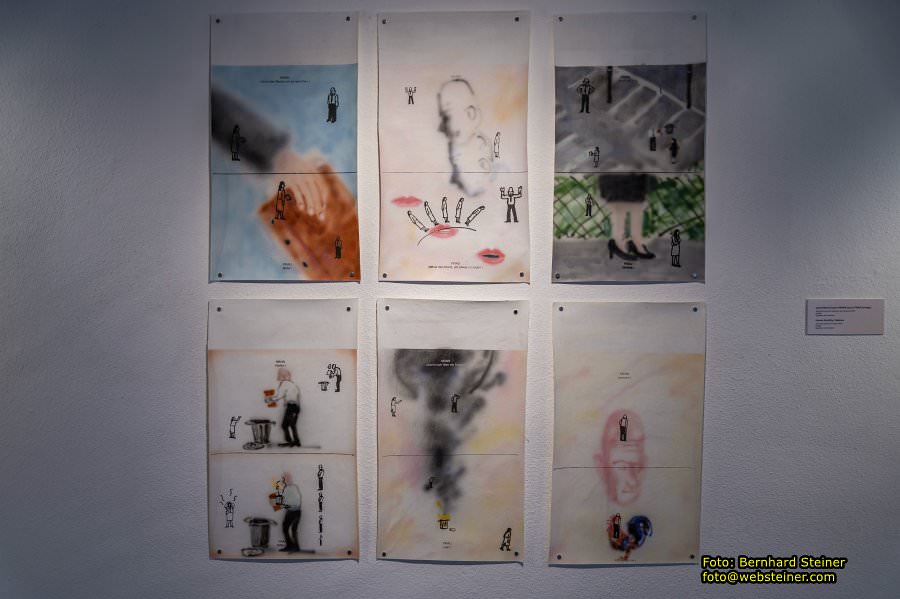

Kokoschka im Dialog - Reflexionen zu "Mörder, Hoffnung der Frauen"

Oskar Kokoschkas radikale Formensprache in Malerei und Grafik,

Konzeption und Komposition von Bildmotiven ist immer wieder

Ausgangspunkt für eine lebendige künstlerische Auseinandersetzung. Aus

Anlass des 50-Jahr-Jubiläums der Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn

findet 2023 eine Kooperation mit der Abteilung für Malerei und

Animationsfilm der Universität für angewandte Kunst Wien statt.

Kokoschka war selbst von 1904 bis 1909 Student der Angewandten, der

früheren Wiener Kunstgewerbeschule, mit der er sich zeitlebens eng

verbunden fühlte. Neun Studierende aus unterschiedlichen Semestern

haben sich Kokoschkas Zeichnungen für die Zeitschrift Der Sturm, die in den Jahren 1910 bis 1916 entstanden sind, als Grundlage für eigene Arbeiten genommen.

Aspekte des nach 1900 omnipräsenten Geschlechterkampfs sowie Kokoschkas

explizite Darstellungen von Femiziden und struktureller patriarchaler

Gewalt erscheinen in aktuellen Diskursen mehr denn je virulent. Hanna

Skultéty reflektiert über die der Gesellschaft immanente Gewalt und

nähert sich dem Thema mit einer ausdrucksstarken, farbkräftigen Arbeit

in einem eher kindlich illustrativen Stil. In dem Triptychon ist nicht

mehr die Frau das Opfer, sondern es ist die tätliche/tödliche

Auseinandersetzung zwischen Männern in einem abstrakten Raum

wiedergegeben. Auch Janne Marie Dauers mehrteilige Arbeit entstand vor

dem Hintergrund von Kokoschkas "Mörder, Hoffnung der Frauen". Sie

greift das Drama auf spielerisch abstrakte Weise auf, indem sie die

Regieanweisungen des Stücks mithilfe eines Comics in einen neuen

Kontext - ein Scheidungsdrama - setzt und die gewaltsame Situation ad

absurdum führt. Aus Kokoschkas brutaler männlicher Figur, im Text nur

als "Der Mann" bezeichnet, wird laut Dauer ein "lächerlicher, hilfloser

Büroangestellter", der von einer Frau einen Ordner mit Papieren

überreicht bekommt und diese dann verbrennt.

Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn - Ein halbes Jahrhundert 1973-2023

Vor 50 Jahren konstituierte sich in Pöchlarn der von einem

international besetzten Kuratorium begleitete "Verein zur Erforschung

und Dokumentation des Werkes Oskar Kokoschkas", am 14. Juli 1973 fand

im Geburtshaus Oskar Kokoschkas die offizielle Eröffnung der

Gedenkstätte statt. Zum Leiter der von Oskar und Olda Kokoschka

unterstützten wissenschaftlichen Einrichtung wurde Johann Winkler

ernannt, der diese während seiner Tätigkeit bis Mitte der 1990er-Jahre

zu einer der wesentlichsten Anlaufstellen der Kokoschka-Forschung

machte und zahlreiche nationale und internationale Ausstellungen und

Publikationen realisieren konnte. Ende der 1990er-Jahre bot sich der

Stadtgemeinde Pöchlarn die Möglichkeit, das Haus zu kaufen und zu einem

allen Museumsstandards gerecht werdenden Ausstellungszentrum umzubauen.

Wie sich das Kokoschka Museum Pöchlarn heute präsentiert, ist

maßgeblich den ehemaligen Bürgermeistern und Vorsitzenden des Vereins -

Rupert Strauß, Hans Klimmer sowie Georg Fuchs zu verdanken.

Unvergesslicher Spiritus Rector der Oskar Kokoschka Dokumentation war

bis zu seinem Tod im Jahr 2018 Franz Eder. Parallel dazu sichert die

über 25-jährige Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst

Wien die wissenschaftliche Bearbeitung und Kuratierung der jährlich

stattfindenden Ausstellungen. Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der

Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn erschien eine Festschrift mit

dem Titel "Kokoschka im Fokus. Stürmische Jahre in Berlin / Oskar

Kokoschka Dokumentation Pöchlarn. Ein halbes Jahrhundert 1973-2023".

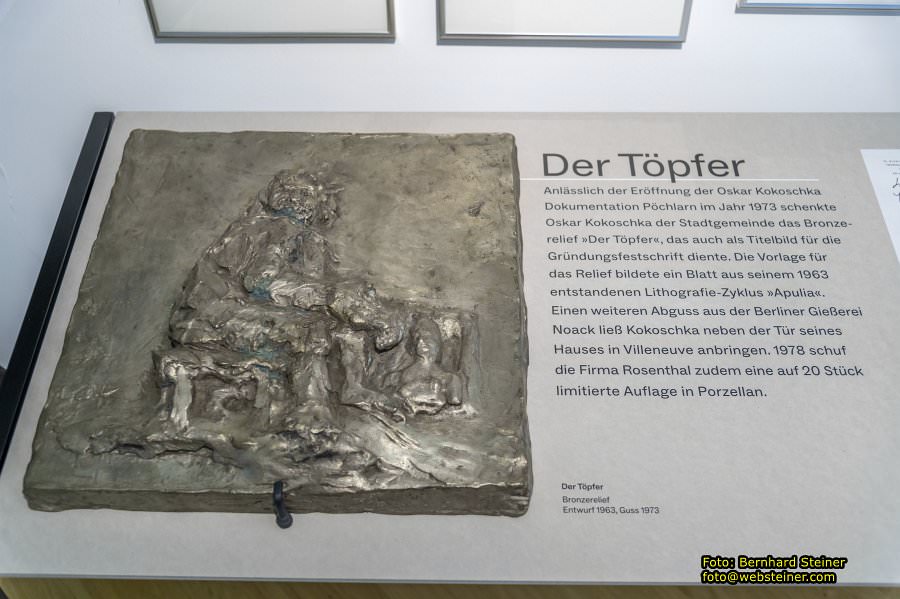

Der Töpfer

Anlässlich der Eröffnung der Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn im

Jahr 1973 schenkte Oskar Kokoschka der Stadtgemeinde das Bronzerelief

„Der Töpfer", das auch als Titelbild für die Gründungsfestschrift

diente. Die Vorlage für das Relief bildete ein Blatt aus seinem 1963

entstandenen Lithografie-Zyklus »Apulia«. Einen weiteren Abguss aus der

Berliner Gießerei Noack ließ Kokoschka neben der Tür seines Hauses in

Villeneuve anbringen. 1978 schuf die Firma Rosenthal zudem eine auf 20

Stück limitierte Auflage in Porzellan.

Ehrenbürgerschafts-Urkunde

Im Jahr 1951 wurde Oskar Kokoschka (in Abwesenheit) die

Ehrenbürgerschaft Pöchlarns durch den Gemeinderat unter Bürgermeister

Friedrich Stifsohn verliehen. Nach 1945 hatte der in Golling bei

Pöchlarn aufgewachsene, akademische Maler Sepp Mayrhuber den

Gemeinderat auf Oskar Kokoschka, ihren wohl berühmtesten Sohn,

aufmerksam gemacht. In Folge war es zur Kontaktaufnahme mit dem damals

noch in England lebenden Künstler gekommen.

Ehrenring der Stadt Pöchlarn („Nibelungenring")

1956, anlässlich des 70. Geburtstags Oskar Kokoschkas, beschloss der

Gemeinderat den Künstler mit dem neu geschaffenen Ehrenring der Stadt,

dem Nibelungenring, zu ehren. Oskar Kokoschka nahm diese Ehrung am 16.

August 1956 persönlich durch Bürgermeister Franz Leeb entgegen. Sein

Besuch wurde in Pöchlarn zu einem Festtag, an dem nicht nur sämtliche

Würdenträger der Stadt, sondern auch die Bevölkerung lebhaft teilnahm.

Varieté und Nachtleben

Oskar Kokoschkas Zeichnungen für die wöchentlich erscheinenden

Sturm-Ausgaben, die dem Blatt sein spezifisches künstlerisches Profil

verleihen, unterscheiden sich stilistisch stark von seinen noch

secessionistisch geprägten Arbeiten für die Wiener Werkstätte und das

Cabaret Fledermaus aus der Zeit an der Wiener Kunstgewerbeschule. In

den expressionistischen Porträts und Darstellungen dominieren nun

scharfe Linien, Schraffuren und gekreuzte Strichlagen. Besonders

eindrucksvoll zeigt sich der Stil in jenen Zeichnungen, die im Zuge von

Kokoschkas Rezensionstätigkeit für den Sturm

entstanden. Die nach 1900 boomenden Zirkus-, Tanz- und

Varietéaufführungen in Berlin übten eine große Faszination auf den

Künstler aus. Die Redaktion des Sturms hatte Freikarten für den

Wintergarten, eines der seinerzeit beliebtesten Varietés Berlins mit

internationalen Künstler:innen und Sensationsnummern. Oskar Kokoschka

verbrachte manche Abende im Varieté und hielt die teils waghalsigen

Vorführungen der Artist:innen für den Sturm in Zeichnungen fest, zudem

berichtete er in einigen kurzen Textbeiträgen über die Attraktionen.

Andere Blätter aus diesem Zeitungsjahrgang, aufgrund der dichten

Zeichnung und dem expressiv-nervösen Strichgefüge teils schwer lesbar,

geben Szenen aus dem Prostituierten-Milieu sowie das nächtliche Treiben

in der Großstadt wieder. Die ursprünglich für die Wochenschrift für

Kultur und die Künste entstandenen Darstellungen, wie der Untertitel

des Sturms lautete, gab Herwarth Walden 1913 als Mappenwerk unter dem

Titel "Zwanzig Zeichnungen" heraus. In der drei Jahre später verlegten

Mappe mit dem bezeichnenden Titel " Menschenköpfe" sind die Porträts

zweier damaliger Größen des Varietés enthalten, die beide wiederholt im

Berliner Wintergarten auftraten: Die aus Paris bekannte Diseuse Yvette

Guilbert sowie die beliebte Berliner Volkssängerin Claire Waldoff.

Menschenköpfe

Die Mappe der " Menschenköpfe" versammelt eine lose Serie von Porträts

Oskar Kokoschkas, die vorwiegend 1910/1911 und dann 1916 für die

Zeitschrift Der Sturm

entstanden sind. Den Auftakt machten Adolf Loos und Karl Kraus, zwei

der wichtigsten Vertreter des Wiener Kunst- und Kulturlebens nach 1900.

Es folgten die Bildnisse von Herwarth Walden sowie den engen Vertrauten

und Mitarbeitern des Verlegers, wie jenes des Architekten Paul

Scheerbart, des Schauspielers und Rezitators Rudolf Blümner oder des

Lyrikers Richard Dehmel. Diese frühen Darstellungen heben sich

stilistisch deutlich von Kokoschkas fünf Jahre später im Sturm

publizierten Porträts ab, etwa dem der Schauspielerin Gertrud Eysoldt

oder der Schriftstellerin Mechtild Lichnowsky. Kokoschka war nach

zweimaliger Verwundung im Ersten Weltkrieg für drei Monate zur

Rekonvaleszenz in Berlin. Herwarth und Nell Walden stellten ihm einen

Arbeitsraum in der Sturm-Zentrale in der Potsdamer Straße zur

Verfügung, wo neben drei Illustrationen zu einem Text seines Bruders

Bohuslav auch die neuen Porträts entstanden. Die Gesichter sind nun

durch wenige Striche und einen kräftigen Zeichenduktus geformt. Die

harte Feder wurde von einem weichen Tuschpinsel abgelöst, die

Porträtierten wirken natürlicher. Die Zeichnungen stehen in einem

starken Kontrast zu den frühen sogenannten psychologischen Porträts.

Oskar Kokoschka wird am 1. März 1886 in diesem Haus, damals Haus

Vorstadt Nr. 5, geboren. Seine Kindheit und Jugend verbringt er jedoch

weitgehend in Wien. Schon als junger Künstler verlässt er Österreich

eine internationale Karriere beginnt. Zahlreiche Lebensstationen

folgen, darunter Berlin, Dresden, Paris, Prag und London. Nach 1945

nimmt seine Geburtsstadt Pöchlarn wieder Kontakt mit ihm auf. 1951 wird

er zum Ehrenbürger ernannt und 1954 spendet Kokoschka großzügig für die

Pöchlarner Opfer einer Hochwasserkatastrophe. 1956 erhält er den

Ehrenring der Stadt Pöchlarn, den der Künstler bei einem persönlichen

Besuch entgegennimmt. Im Jahr 1973 wird der Verein zur Erforschung und

Dokumentation des Werkes Oskar Kokoschkas, kurz: die Oskar Kokoschka

Dokumentation, unter der Patronanz von Oskar und Olda Kokoschka

gegründet. Neben der Förderung der Kokoschka-Forschung zählt die

Präsentation seines Werkes in jährlich wechselnden Sonderausstellungen

im Geburtshaus zu ihren Hauptaufgaben.

Kokoschka wird am 1. März 1886 bei einem Aufenthalt der Mutter in

Pöchlarn im Haus Vorstadt Nr. 5 geboren. Sein Vater Gustav stammt aus

einer alten Prager Goldschmiedefamilie und arbeitet wirtschaftsbedingt

als Handelsreisender, seine Mutter Romana, geb. Loidl, hat ihre Wurzeln

in einer steirischen Bauernfamilie. Kokoschkas Familie, mit der er

lebenslang eng verbunden bleibt, übersiedelt bald nach Wien. Dort

wächst er in einfachen Verhältnissen auf. Schon in der Schulzeit zeigt

sich sein außergewöhnliches künstlerisches Talent.

Von 1904 bis 1909 studiert Kokoschka an der k. k. Kunstgewerbeschule in

Wien, wo er ursprünglich als „Zeichenlehrer" u. a. von Bertold Löffler

ausgebildet wird. Noch als Student wird er Mitarbeiter der Wiener

Werkstätte, wo er u.a. Postkarten sowie sein Märchenbuch „Die

träumenden Knaben" (1908) gestaltet. Bildlich steht es noch dem

Jugendstil nahe, seine Texte zählen jedoch zu den frühesten

expressionistischen Dichtungen. Er widmet es Gustav Klimt, der ihm die

Chance gibt, erstmals bei der prominenten „Kunstschau" 1908

auszustellen.

Kokoschkas Ausstellungsdebüt 1908 wird zum Skandal, er selbst als „Oberwildling" bezeichnet.

Zugleich wird der Architekt Adolf Loos sein Förderer und der junge

Künstler im künstlerisch-intellektuellen Kreis des „Wien um 1900" um

Karl Kraus und Peter Altenberg aufgenommen. Kokoschkas schonungslose

Porträts, die radikal Seelenzustände zeigen, werden von der Kunstkritik

mit teils wüsten Beschimpfungen abgelehnt. Die Uraufführung seines

Dramas „Mörder, Hoffnung der Frauen" 1909 endet im Tumult. OK - die

Initialen, mit denen er seine Arbeiten signiert - stilisiert sich in

Folge als „Wilder" und Dandy, kahl rasiert und in nobler Garderobe.

1909 ist Kokoschka auch bei der „Internationalen Kunstschau" in Wien

vertreten. Mit Adolf Loos reist er in die Schweiz. Ab 1910 arbeitet er

mit Herwarth Walden in Berlin für die Avantgarde-Zeitschrift „Der

Sturm". In Wien scheiden sich die Geister: Bei einer

Hagenbund-Ausstellung 1911 erntet er sowohl heftige Kritik als auch

große Anerkennung. Die Schulbehörde erzwingt seine Entlassung als

Zeichenlehrer von der privaten Mädchenschule der Eugenie Schwarzwald

wegen seines fantasievollen, kindgerechten Unterrichts. Sein Vortrag

„Das Bewußtsein der Gesichte" endet 1912 mit Polizeieinsatz.

Von 1912 bis 1914 ist Kokoschka mit Alma Mahler, der jungen Witwe des

Komponisten Gustav Mahler in einer leidenschaftlichen Beziehung

verbunden. In Bildern, Bildzyklen und Dramen verarbeitet er sein

Liebesglück, aber auch seine Eifersucht sowie den Schmerz nach der

Abtreibung eines gemeinsamen Kindes. Das berühmte Gemälde „Die

Windsbraut", als Verlobungsbild gedacht, zeigt das Paar in bedrohlicher

Meereswoge. Alma beendet die Beziehung 1914. Kokoschka meldet sich zum

Kriegsdienst und „Die Windsbraut" wird verkauft. Noch 1919 lässt er

eine Puppe nach Almas Vorbild herstellen, die er mehrfach malt.

Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs meldet sich Kokoschka freiwillig

zur Armee und beginnt Anfang 1915 seinen Kriegsdienst in einem

Dragonerregiment. Im Sommer erleidet er an der galizischen Front einen

Nackenschuss und einen Lungenstich. Im Lazarett entwirft er sein Drama

„Orpheus und Eurydike". Im Sommer 1916 ist er als Kriegsmaler an der

Isonzofront, gilt aber bald wegen eines schweren Schocks nach einer in

unmittelbarer Nähe erlebten Explosion als „kriegsuntauglich".

Zeichnungen mit pazifistischen und kriegsverdammenden Motiven entstehen.

Ab Ende 1916 ist Kokoschka im Sanatorium „Weißer Hirsch" in Dresden, wo

er Anschluss an Literaten- und Theaterkreise findet: sein berühmtes

Gemälde „Die Freunde" entsteht. 1919 erfüllt sich sein Wunsch nach

einer Professur an der Akademie in Dresden, ein Vertrag mit der Galerie

Cassirer Berlin sichert ihn zusätzlich ab. Etliche Dramen erfahren ihre

Uraufführung, seine Arbeiten werden international ausgestellt und von

Museen angekauft. Er malt zahlreiche Städtebilder, vor allem von

Dresden. Diese Schaffensphase ist durch eine flächige, farbintensive

Malweise geprägt.

Ab 1923 ist Kokoschka von seiner Professur in Dresden beurlaubt und

kehrt nicht mehr zurück, intensive Reisejahre beginnen, Porträts,

Landschafts- und Städtebilder entstehen. Er lebt zeitweilig in Paris

und London, wo er im Zoo u. a. den „Mandrill" malt. Ausgedehnte

Aufenthalte in Südfrankreich, Holland und 1928/29 eine große

Afrika-Reise finden fruchtbaren Niederschlag in seiner Arbeit.

Bereits 1920 kauft Kokoschka für seine Familie ein Haus im Liebhartstal

am Rande des Wienerwalds. Als 1923 sein Vater stirbt, fühlt er sich

mehr denn je für das Wohl seiner Mutter und Geschwister verantwortlich.

So lebt und arbeitet er ab 1924 immer wieder auch in Wien. Viele

bekannte Bilder entstehen, u. a. in seinem Wiener Dachatelier. Im

Februar 1934 radikalisiert sich durch die Bürgerkriegsunruhen das

politische Klima in Österreich, Kokoschkas Mutter stirbt. Kokoschka

verlässt Wien im Herbst 1934 endgültig.

Schon als Student schreibt Kokoschka Dramen, die wie „Mörder, Hoffnung

der Frauen" (1908/09) zur frühexpressionistischen Literatur zählen und

meist Skandale provozieren. Im Cabaret Voltaire (Zürich), dem

Geburtsort des Dadaismus, wird sein Stück „Sphinx und Strohmann (Hiob)"

1917 uraufgeführt. Kokoschka führt wiederholt auch Regie und entwirft

bis ins hohe Alter Bühnenbilder für seine eigenen Stücke sowie von

anderen, z. B. von Ferdinand Raimund. Kokoschkas Drama „Comenius" wird

nach seinen Anweisungen 1974 für das Fernsehen verfilmt.

Musik zieht sich wie ein roter Faden durch OKs Lebenswerk. Er ist mit

Komponisten (u. a. Arnold Schönberg, Anton von Webern, Ernst Křenek)

und Musikern befreundet und porträtiert sie. Seine Literatur wird

vertont: 1919 „Mörder, Hoffnung der Frauen" (Oper von Paul Hindemith),

1923 „Orpheus und Eurydike" (Oper von Křenek), 1972 „Die träumenden

Knaben" (Kantate von Gottfried von Einem). Sein Zyklus „Das Konzert"

(1920/21) befasst sich mit den Emotionen beim Musikhören. Für

zahlreiche Opern, u. a. von Mozart und Verdi, erhält er Aufträge für

Bühnenbild- und Kostümentwürfe.

Schon bei seiner ersten Schweiz-Reise 1909 hat die Landschaft rund um

den Genfer See OK sehr beeindruckt. 1953 kauft er mit seiner Frau Olda

ein Grundstück in Villeneuve, ein einfaches Haus wird nach seinen

Wünschen gebaut. Es ist von einem riesigen Garten mit Blick auf den See

umgeben. Der „unstete Wanderer" wird hier zum begeisterten Gärtner und

legt seine vielen Reisen so, dass er die Blütezeit im Frühjahr nicht

verpasst. In seinem Atelier, das er „Bibliothek" nennt, entstehen viele

Blumenaquarelle und sein wichtiges Spätwerk.

Im Herbst 1934 verlässt Kokoschka Wien und zieht nach Prag, wo er u. a.

den Staatspräsidenten Thomas Masaryk malt sowie eine Vielzahl von

Prager Stadtansichten. Er lernt die junge Juristin Olda Palkovská,

seine spätere Frau, kennen. Er ist ein engagierter Antifaschist und

Pazifist und fordert (erfolglos) ein übernationales Schulsystem, das er

als Grundlage für eine friedliche Zukunft sieht. Ähnlich wie Picasso

versucht er mit einem Plakat auf die Massaker im Spanischen Bürgerkrieg

aufmerksam zu machen. 1935 wird er tschechoslowakischer Staatsbürger.

1937 ist Kokoschka in der national-sozialistischen Hetzschau „Entartete

Kunst" mit mehreren Arbeiten vertreten. Insgesamt 456 seiner Werke

werden als „entartet" aus deutschen Museen entfernt und teilweise im

bekannten Schweizer Auktionshaus Fischer für das Naziregime

gewinnbringend versteigert. Er selbst flieht im Oktober 1938 mit Olda

nach London. Er beginnt eine Serie von politischen Allegorien, wie „Das

rote Ei": Hitlers und Mussolinis Machthunger und die (teils

schweigende, teils aktive) Zustimmung Englands und Frankreichs sind

wiederholt Themen seiner „Bildrätsel".

Kokoschka bleibt nach dem Krieg in England und wird 1947 britischer

Staatsbürger. Die Sorge um seine in Wien und Prag verbliebene Familie

ist weiterhin groß. Er ist vielfältig humanitär engagiert, so lässt er

u. a. 5.000 Plakate seiner Grafik „Christus hilft den hungernden

Kindern" als Appell in London affichieren. Ab 1948 wird sein Werk in

mehreren amerikanischen Städten (u. a. New York, Boston) gezeigt. In

Europa, etwa in Basel (1947) oder bei der XXIV. Biennale in Venedig

1948, wird er als moderner „Altmeister" gefeiert. Auch in Österreich

finden große Sonderschauen statt, zu einer dauernden „Rückkehr" kommt

es jedoch nicht. 1953 lassen sich Kokoschka und seine Frau Olda in

Villeneuve am Genfer See nieder.

Kokoschka ist ein unkonventioneller, stets begeisterter und

begeisternder Lehrer - schon an der Mädchenschule Eugenie Schwarzwalds

(1911) und als Leiter des „Aktkurses" an der k. k. Kunstgewerbeschule

(1912/13). Nach 1945 unterrichtet er in den USA (Boston, Minneapolis),

in der Schweiz (Sion) und nicht zuletzt in Salzburg. Dort gründet er

seine „Schule des Sehens" (heute: „Internationale Sommerakademie"), die

er von 1953-1963 leitet. Seine „Schule" ist für alle, nicht nur für

„akademische" Maler, offen. „Sehen" hat für ihn in einem tieferen Sinne

mit menschlicher Erkenntnis und Reifung zu tun.

Kokoschka ist sein Leben lang sehr an der Antike interessiert. Im

Mittelmeerraum sieht er die Wiege der (westlichen) Kultur, die

Grundlage des Humanismus. Seine Triptychen mit antiken Themen greifen

auch aktuelle politische Inhalte auf. Grafikzyklen wie „Bekenntnis zu

Hellas" sowie Illustrationen zu antiker Literatur von Homer, Euripides

oder Aristophanes („Odyssee", „Die Troerinnen“, „Die Frösche")

entstehen. Mit dem Geschichtsschreiber Herodot identifiziert er sich

vielfach. Sein (unausgeführter) Entwurf für die Münchner Olympiade 1972

mit einer „Kouros"-Figur steht sinngemäß für Kunst und Sport.

Kokoschka hat unzählige Porträts von Künstlern, Wissenschaftlern,

Unternehmern und Politikern geschaffen. In der Nachkriegszeit wird er

zu einem der gefragtesten Porträtmaler, darunter Politiker wie der

österreichische Bundespräsident Theodor Körner, der deutsche

Bundespräsident Theodor Heuss sowie die deutschen Kanzler Konrad

Adenauer und Helmut Schmidt. Im Zyklus „Jerusalem Faces" porträtiert er

politische und religiöse Vertreter (u.a. Golda Meir, Teddy Kollek).

Anregende Gespräche um Frieden, Humanismus und Kunst finden dabei statt.

Kokoschka ist stets viel gereist. Auch in den mittleren und späten

Lebensjahren malt er zahlreiche, sehr bekannte Städtebilder. Er wählt

dabei oft verschiedene, aber immer erhöhte Standpunkte für seine

Motive. Es wäre nicht Kokoschka, wenn nicht auch auf vielen dieser

Bilder (politische) Botschaften mitschwingen würden, so etwa bei der

wiedereröffneten Wiener Staatsoper, einem Symbol österreichischer

Identität. Das Berliner Bild entsteht genau fünf Jahre nach dem

Berliner Mauerbau. Was auf den ersten Blick wie ein Fisch-Stillleben

(1962) aussieht, entpuppt sich als Reaktion auf eine

Hochwasserkatastrophe in Hamburg („Sturmflut").

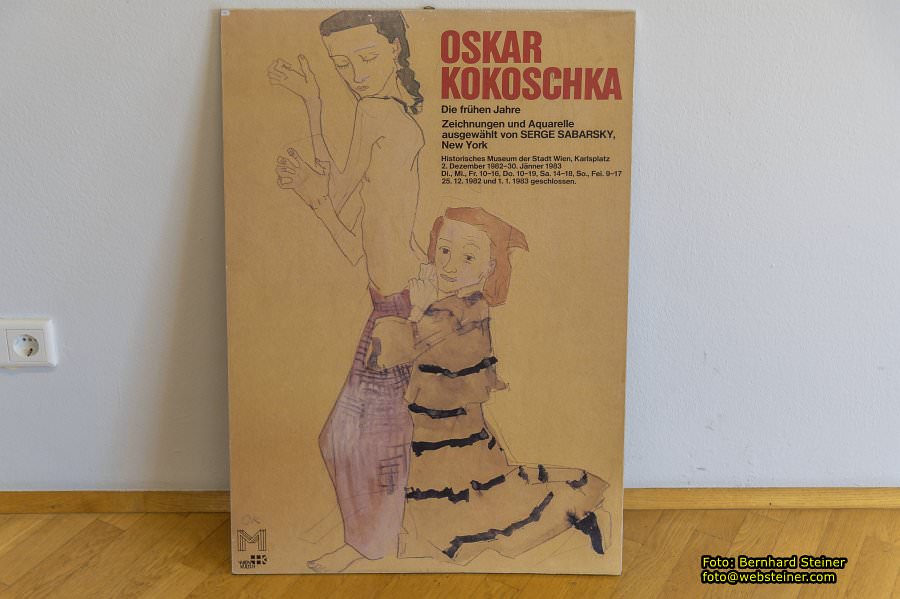

OSKAR KOKOSCHKA - Die frühen Jahre

Zeichnungen und Aquarelle ausgewählt von SERGE SABARSKY, New York

Historisches Museum der Stadt Wien, Karlsplatz 2. Dezember 1982-30.

Jänner 1983 Di., Mi., Fr. 10-16, Do. 10-19, Sa. 14-18, So., Fei. 9-17

25. 12. 1982 und 1. 1. 1983 geschlossen.