web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Schloss Pöggstall

Pöggstall, September 2023

Das Kulturjuwel, eine ehemalige Wasserburg, stammt aus dem mittleren 13. Jahrhundert und wurde für die Landesausstellung 2017 renoviert. Ausstellungen „Schloss Pöggstall – zwischen Region und Kaiserhof“, Museum für Rechtsgeschichte, Folterkammer, Franz-Traunfellner-Dokumentation.

Um 1480 ließ Caspar von Rogendorf beim Schloss die Sankt-Gilgen-Kirche

als Schloss- und Begräbniskirche errichten. In der Reformationszeit

diente die zweischiffige spätgotische Hallenkirche mit geradem

Chorabschluss als protestantisches Bethaus. 1659 wurde das Gotteshaus

in feierlicher Zeremonie der Öffentlichkeit für den katholischen

Gottesdienst zugänglich gemacht. Nach Auflassung der Pfarrkirche St.

Anna im Felde wurde die Schlosskirche 1810 zur Pfarrkirche erhoben, der

hl. Anna geweiht und mit einem neugotischen Turm versehen. Die Kirche

birgt bedeutende Werke der Spätgotik: Hochaltar mit bemalten Flügeln

und einer Kreuzigungsgruppe im Schrein, Maria mit dem Kind,

Figurengruppe „Anna Selbdritt“, Westempore mit Seccomalereien, hölzerne

Seitenemporen, Ratsherrenstühle u. a. An der südlichen Außenwand

befindet sich ein mächtiges Sankt-Christophorus-Fresko.

Der zweischiffige und dreijochige Hallenraum verfügt über

Netzrippengewölbe auf zwei mächtigen Bündelpfeilern über niedrigen

Sockeln mit profilierten, spitzbogigen Scheidebögen, die an der Ost-

und Westwand konsolartig abgestuft sind. Die gemauerte,

netzrippenunterwölbte Empore aus dem Jahr 1480 nimmt das halbe Westjoch

ein. Sie ist in vier gleich breiten, auf Achtseitpfeilern ruhenden,

profilierten Spitzbogenarkaden zur Halle hin geöffnet. Ihre gemauerte

Brüstung ist in quadratische Felder unterteilt und mit bedeutenden

Seccomalereien geschmückt. Über dem Mittelpfeiler befindet sich eine

profilierte, polygonale Konsole und eine seichte Rechtecknische.

Oberhalb der seitlichen Pfeiler liegen ausschwingende Konsolen mit

Stabprofil. Die entlang der Seitenwände des Langhauses verlaufenden

Holzemporen sind durch Rechteckfelder gegliedert und im Norden mit

reichem, unterschiedlich durchbrochenem, geschnitztem Blendmaßwerk und

einem gemalten Wappenschild Rogendorf aus dem vierten Viertel des 15.

Jahrhunderts versehen. Die Emporen im Süden sind mit stilisierten

Pflanzenornamenten und zwei Wappen versehen. In der Mitte der Westwand

erhebt sich ein vorspringender Wandpfeiler. Daran ist nördlich oberhalb

der Empore ein runder Treppenturm mit Rechteckportal in durchkreuzter

Stabrahmung angesetzt.

An der Nordseite führt ein Rechteckportal zur tonnengewölbten

Sakristei. Darüber wurden um 1900 drei spitzbogige Oratoriumsfenster

mit einer gemeinsamen Sohlbank eingebaut. In einem der südlichen

Langhausfenster sind zwei mittelalterliche Glasfenster erhalten, die

1984/1985 restauriert wurden. Die Darstellung der beiden Apostel

(rechts ist der hl. Johannes erkennbar) entstand um 1400, die des hl.

Wolfgang wurde um 1450 geschaffen.

Der Hochaltar ist ein bemerkenswerter spätgotischer Flügelaltar aus der

Zeit um 1490. Er hat einen rechteckigen Schrein mit Rankenschnitzereien

Im Schrein befindet sich eine gotische Kreuzigungsgruppe, bestehend aus

dem Gekreuzigten, sowie aus Maria und Johannes unter dem Kreuz und drei

Engeln, die das Blut des Gekreuzigten auffangen. Diese

Kreuzigungsgruppe folgt dem um 1480 entstandenen Kupferstich von Martin

Schongauer. Die bemalten Flügel zeigen in geschlossenem Zustand die

acht Heiligen Georg, Vitus, Sebastian, Mauritius sowie Florian,

Ägidius, Leonhard und Achatius. In geöffnetem Zustand sind vier Szenen

der Passion Christi: Christus vor Pilatus, Dornenkrönung, Geißelung und

Ecce Homo zu sehen. An der bemalten Predella sind links und rechtes

Wappen der Familie Rogendorf zu sehen; auf den Tabernakeltüren außen

Maria und Johannes, innen Maria Magdalena und Maria Salome.

Pfarrkirche hl. Anna, vormals Schlosskapelle hl. Ägidius, Einblick nach

Westen: Die zweischiffige Hallenkirche mit geradem Ostabschluss wurde

um 1480/90 erbaut. Reich profilierte Bündelpfeiler bzw. Konsolen tragen

spätgotische Netzrippengewölbe.

Auf der Mittelkonsole der Westempore befindet sich eine

Herz-Jesu-Statue vom Anfang des 20. Jahrhunderts; an den

Emporenpfeilern die gotischen Statuen des hl. Leopold und des hl.

Erzengels Michael (um 1500), unter der Empore die Hll. Antonius Eremita

und Wendelin aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Die beiden neugotischen Seitenaltäre stellen die „Enthauptung der hl.

Barbara‘“ und die „Krönung Mariens“‘ dar. Die rundbogig geschlossenen

Bilder (Georg Srna, 1847) sind von Säulen und Fialen flankiert, ein

Kielbogen mit eingeblendetem Maßwerk, Krabben und Kreuzblume schließen

den Aufbau ab. In den Tabernakeln werden jetzt die Heiligen Öle bzw.

ein schönes Kreuzreliquiar (1749) aufbewahrt.

Zur weiteren Ausstattung zählen unter anderem 14 Kreuzwegbilder, das

Chorgestühl aus dem Jahr 1492, ein Weihwasserbecken aus dem Jahr 1659,

zwei Vortragestangen aus dem 18. Jahrhundert und eine Glocke aus dem

14. Jahrhundert. Die 14 Kreuzwegbilder entstammen der Schule des Kremser Schmidt und werden Johann Georg Wambacher zugeschrieben (um 1780).

Der Hochaltar (um 1490) ist ein

herrlicher Flügelaltar, der die Passion Christi zum Inhalt hat und

besonders die um diese Zeit verbreitete Heilig-Blut-Verehrung betont.

Die Kreuzigungsgruppe im Schrein folgt dem um 1480 entstandenen

Kupferstich von Martin Schongauer. Die christliche Blutmystik der

Engel, die das Blut des Gekreuzigten auffangen, ist in Beziehung

gesetzt mit den Weintrauben und -ranken im Schleierbrett. Die

Schreinflügel zeigen geöffnet vier Szenen aus der Leidensgeschichte

(Jesus vor Pilatus, Dornenkörnung, Geißelung, Pilatus führt Jesus vor

das Volk), in geschlossenem Zustand acht männliche Heilige (Vitus,

Georg, Mauritius, Sebastian, Ägidius, Florian, Achaz, Leonhard). Auf

den Tabernakeltüren sind Maria und Johannes dargestellt, rechts und

links davon das Wappen der Rogendorfer.

Links vom Hochaltar befindet sich ein weiteres bedeutendes Kunstwerk

aus der Gotik: Maria mit dem Kind, auf der Mondsichel stehend mit

kleinen Engeln zu ihren Füßen (um 1480, Abb. S. 13). Beachtenswert sind

die Perlenkette im Haar der Gottesmutter und die Korallenkette

(„Fraisenkette“) des Kindes.

Rechts vom Hochaltar steht auf einem Postament die spätgotische

Figurengruppe „Anna Selbdritt“ (hl. Mutter Anna mit der erwachsenen

Maria, dazwischen das Jesuskind, um 1480).

Die Orgel wurde 1996 von Sebastian Blank neu gebaut. Sie besitzt 2

Manuale (Rückpositiv und Hauptwerk) und Pedal mit insgesamt 20

Registern und wurde 2010 nach Pilzbefall saniert.

Das Weihwasserbecken beim Haupteingang stammt aus dem Jahr 1659.

Schloss Rogendorf in Pöggstall blickt auf eine etwa 750-jährige

Geschichte mit wechselnden Besitzern zurück. Ebenso lange wird an der

Anlage schon gebaut - zuletzt erfolgte eine Adaptierung im Vorfeld der

Niederösterreichischen Landesausstellung 2017. Vom Bergfried, dem

ältesten Teil, bis hin zum Lifteinbau der Gegenwart entspricht jede

Umgestaltung einem veränderten Nutzungskonzept für das Gebäude. Vor den

jüngsten Bauarbeiten wurde die vielschichtige Geschichte des Schlosses

erstmals wissenschaftlich bearbeitet. Die Ausstellung gibt einerseits

einen Überblick über die sich wandelnden Vorstellungen der Pöggstaller

Schlossherren von zeitgemäßem und repräsentativem Wohnen. Sie

veranschaulicht jene Bauphasen, die am nachhaltigsten zur Entwicklung

des heutigen Ensembles beigetragen haben. Andererseits wird ein Blick

über die Schultern der an der Dokumentation beteiligten Fachleute

geworfen. Ob Bauforschung und Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte

und Archäologie, Konservierung und Restaurierung: Methoden und

Arbeitsfelder verschiedener Disziplinen werden ebenso vorgestellt wie

die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Restaurierung eines

kulturhistorisch bedeutenden Baudenkmals.

"Schloss Pöggstall - zwischen Region und Kaiserhof'

Diese Ausstellung widmet sich in der Barbakane (Rondell) den

sensationellen Erkenntnissen, die bei der Generalsanierung im Zuge der

NÖ Landesausstellung 2017 zu Tage traten - die gesamte neu entdeckte

Baugeschichte - von Anbeginn des Baus bis hin zu den Um- und Ausbauten

der jeweiligen Besitzer.

Schloss Pöggstall ist 750 Jahre alt. Das Schloss hat in dieser Zeit

verschiedenen Familien gehört. Die Familien haben das Schloss immer

wieder umgebaut und anders genutzt. In dieser Sonder-Ausstellung finden

Sie Antworten auf die Fragen: Wem hat das Schloss gehört? Wann hat man

die einzelnen Schloss-Teile gebaut und umgebaut? Wofür hat man das

Schloss genutzt? Wie untersucht man die Geschichte von Gebäuden?

Die Niederösterreichische Landes-Ausstellung im Jahr 2017 ist eine gute

Gelegenheit für die Erforschung von Schloss Pöggstall gewesen. Denn

dafür hat man die Gebäude renovieren müssen. Dabei haben

Wissenschaftler aus mehreren Fach-Bereichen die Gebäude genau

untersucht. So haben sie herausgefunden, wie sich das Schloss im Lauf

der Zeit verändert hat. In dieser Sonder-Ausstellung können Sie auch

sehen, wie Expertinnen und Experten für Bau-Forschung, Geschichte und

Kunst-Geschichte arbeiten. Außerdem erfahren Sie, was man alles

beachten muss, wenn man wertvolle alte Gebäude renoviert.

Andachtsbild Kaspars von Rogendorf (Trinitarische Marienkrönung)

Tempera auf Holz, 1493 (Reproduktion) Rosenburg, Renaissanceschloss Rosenburg

Kaspar von Rogendorf kniet mit seiner ersten Frau Margarete von

Wildhaus (gest. 1492) und den gemeinsamen Kindern im Gebet vor der

Gottesmutter. Diese wird von den drei Personen Gottes - Vater, Sohn und

Heiliger Geist, als männliche Figuren wiedergegeben - gekrönt. Von den

fünf abgebildeten Söhnen Kaspars überlebten nur drei den Vater um mehr

als ein Jahr. Dessen prunkvoller Harnisch erinnert an ein ähnliches

Exemplar für Kaiser Maximilian I. Ursprünglich befand sich das

Tafelbild auf der Empore der Pöggstaller Schlosskapelle. 1869 gelangte

es über Umwege auf die Rosenburg.

Porträts der Brüder Wolfgang (links) und Georg von Rogendorf (rechts)

Kopien zweier 1540 bzw. 1541 datierter Tafelbilder, Tempera auf Holz,

2. Hälfte 16. Jh. (Reproduktion) Eferding, Schloss Starhemberg

Einer oberösterreichischen Sammlung entstammen die Kopien zweier

großformatiger, offenbar als Gegenstücke entstandener Porträts der

Brüder Wolfgang und Georg. Sie sind mit 1540 bzw. 1541 datiert. Mit den

auf den Rahmeninschriften angeführten Lebensdaten der Dargestellten ist

das allerdings nicht vereinbar - zudem starb Georg in der ersten

Jahreshälfte 1537.

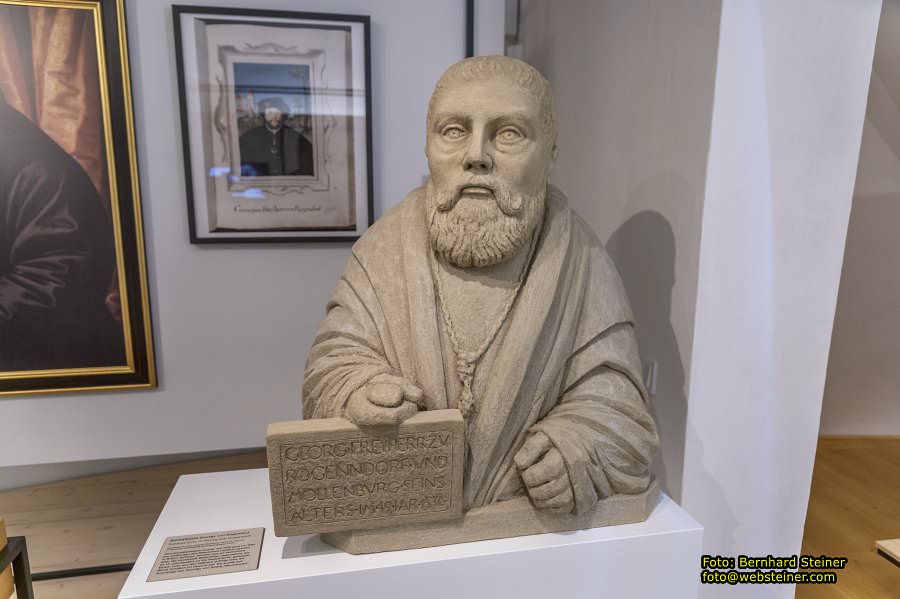

Porträtbüste Georgs von Rogendorf

Nachbildung, 2017; Original: Sandstein, verloren, 1536 (R) Schallaburg, Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H.

Eine Sandsteinbüste Georgs von 1536 ging um 1995 bei Umbauten des

Mährischen Landesmuseums in Brünn verloren. Dorthin war sie vermutlich

über die Herrschaft Raitz/Rajec gekommen, die im 17. Jahrhundert an die

Rogendorfer gelangte. Einem Foto aus den 1990ern zufolge wies die Büste

Schäden im Gesicht auf. Sie wurde auf Grundlage des Porträts von Georg

rekonstruiert.

Die älteste Urkunde, die einst im Archiv des Schlosses Pöggstall

aufbewahrt wurde, stammte vom 8. September 1255. Ausgestellt hatte sie

Přemysl Otakar II., König von Böhmen, der auch als österreichischer

Landesfürst regierte. Die Urkunde dürfte die Belehnung der

Landherrenfamilie der Maissauer mit den Herrschaften Pöggstall, Horn,

Staatz und Ottenschlag zum Inhalt gehabt haben. Otto von Maissau zählte

von etwa 1251 bis zu seiner Entmachtung 1265 zu den politisch

einflussreichsten Adeligen Österreichs. Unmittelbar nach dem Erwerb der

Herrschaft scheint er mit der Errichtung einer neuen Burg in Pöggstall

begonnen zu haben.

Die ältesten Bauteile der Pöggstaller Burg sind im Bereich des oberen

Burghofes erhalten - wie etwa der romanische Bergfried, der

ursprünglich nur durch einen Hocheingang im 1. Obergeschoß zugänglich

war. Noch heute führt die in der Außenmauer gelegene Stiege bis in das

abschließende Zinnengeschoß. Als zusätzliches Wehrelement besaß der

Bergfried einen hölzernen Außenwehrgang, der aber bereits im 15.

Jahrhundert abgetragen wurde. Die spätromanische Mantelmauer ist nur

mehr an der Ostseite mit vermauerten Zinnen und somit in originaler

Höhe vorhanden. Im Zuge barocker Bautätigkeit wurde der südliche Teil

der Mantelmauer mit dem spätromanischen Burgtor entfernt, um einen

größeren Hof zu schaffen.

Bald nach 1300 nahm eine Vergrößerung der Burg nach Süden ihren

Ausgang. In zumindest zwei Bauphasen wurde die umbaute Grundfläche

nahezu verdoppelt. Das neue Areal war von einer hohen Ringmauer

umschlossen. An der West- und Südseite entstanden Wohnbauten, an der

Ostseite lag vermutlich die Burgküche. In der südöstlichen Ecke wurde

erst nachträglich ein mächtiger Torturm hochgezogen. Zeitgleich mit der

Burg wuchs auch der Ort, der bald nach 1400 als Markt bezeichnet wurde.

Pöggstall bildete das Zentrum eines ausgedehnten Landgerichtsbezirks.

Aus dem späten 14. Jahrhundert sind auch die Namen jener

Funktionsträger überliefert, die im Burgareal im Namen der Herrschaft

Recht sprachen.

Bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts galt das Interesse der Maissauer

vor allem dem Horner Becken als der Basis ihrer Besitzungen. Nach dem

Aussterben der Dürnsteiner Kuenringer nahmen sie deren Machtposition in

der Wachau ein. Vielleicht aufgrund dieser Neuorientierung gewannen

auch die maissauischen Herrschaften im Südlichen Waldviertel neue

Bedeutung vor allem Pöggstall. Offenbar machten von da an Angehörige

der Familie, etwa Konrad von Maissau (gest. 1396) und später sein Sohn

Otto (IV., gest. 1440), Pöggstall zu ihrem persönlichen Wohnsitz. Die

Komfortansprüche der Burgherren erforderten nun einen zeitgemäßen

Ausbau der Burganlage.

Kaspar von Rogendorf war es ein großes Anliegen, seinen Herrschaftssitz

der Weiterentwicklung von Belagerungsgeschützen anzupassen. Er ließ

Erdwerke anlegen und an der Westseite einen Portalturm errichten, von

dem aus diese über eine Brücke zugänglich waren. Zudem investierte er

in die repräsentative bauliche Ausgestaltung der Burg. So entstand etwa

im Westtrakt eine Halle mit Netzrippengewölbe. Östlich der Burg ließ er

eine monumentale Schlosskapelle - die heutige Pfarrkirche - errichten,

die das hohe Selbstbewusstsein und den Wohlstand des Bauherrn

verdeutlicht.

Schon 50 Jahre nach dem Bau war die Burg zu klein. Die Besitzer haben

die Burg mindestens 2 Mal umgebaut und vergrößert. Auch der Ort

Pöggstall ist gewachsen und wichtiger geworden. Dann ist Pöggstall

sogar das Zentrum von einem großen Land-Gerichts-Bezirk geworden. Das

heißt: Dort haben Gerichts-Verhandlungen stattgefunden. Nach den

Umbauten war die Burg etwa doppelt so groß wie vorher. Eine hohe Mauer

hat die neue Anlage vor Feinden geschützt. Direkt an der Mauer hat es

Wohn-Bauten gegeben, und wahrscheinlich war im Osten die Burg-Küche.

Auch der Tor-Turm war neu. Über das Land-Gericht sind genaue Unterlagen

erhalten geblieben. Darin stehen die Namen der Männer, die als Richter

tätig waren. Die Männer haben als Vertreter der Herrscher entschieden,

ob jemand ein Verbrechen begangen hat oder nicht. Die Männer haben auch

entschieden, wie ein Verbrecher bestraft werden sollte.

Wie die archäologischen Untersuchungen ergaben, wurde der romanischen

Burg um 1300 ein gotischer Zwinger vorgelagert. Dieses offene, von

Mauern begrenzte Areal sollte die Wehrhaftigkeit erhöhen. Im weiteren

Verlauf entstand eine aufwendige Vorburg mit zeitgemäßen Wohngebäuden,

die das gestiegene Interesse der Maissauer an ihrem Herrschaftssitz

belegen. In dieses Ensemble wurde nachträglich ein mächtiger Torturm

eingestellt, dessen Obergeschoße im späten 19. Jahrhundert abgetragen

wurden. Reste seines gotischen Mauerwerks liegen im Dachraum des

Südtraktes frei.

Zur Baugeschichte von Schloss Pöggstall - Arkadenhof

Unter Wilhelm von Rogendorf entstand um 1530/40 der ehemals

vierflügelige zweigeschoßige Arkadengang im Bereich des unteren

Burghofes. Er wird über einen Wendeltreppenturm mit reich gestaltetem

Renaissanceportal erschlossen. Im Auftrag seines Sohnes Christoph

entstanden 1546 die qualitätsvollen Malereien Pietro Ferraboscos, die

in den 1990ern freigelegt wurden. Sie imitieren eine in

verschiedenfarbigem Steinmaterial gefertigte und mit figuralem sowie

vegetabilem Dekor besetzte noble Renaissancefassade.

Der aus der Steiermark stammende Kaspar von Rogendorf (gest. 1506)

diente Kaiser Friedrich III. als Söldnerführer und Rat. Zuletzt

bekleidete er als Küchenmeister an dessen Hof ein prestigeträchtiges

Amt. Unter Maximilian I. gehörte er zu den führenden Finanzfachleuten

der österreichischen Zentralverwaltung. Im Südlichen Waldviertel schuf

Kaspar einen dichten Besitzkomplex. Schloss Pöggstall, 1478 erworben,

ließ er zu einer modernen Residenz zwischen Region und Kaiserhof

umgestalten. Mit seinem Sohn Wilhelm (gest. 1541) setzte sich der

Aufstieg der Familie fort: Er wurde erster Obersthofmeister Ferdinands

I. und einer der engsten Ratgeber des Hauses Habsburg. Eindrücke aus

den kulturellen Zentren der Niederlande und Oberitaliens, die er als

kaiserlicher Statthalter und Oberstfeldhauptmann kennengelernt hatte,

flossen in den Pöggstaller Bau ein. Wilhelms Sohn Christoph, der 1537

zum Reichsgrafen erhoben wurde, pflog einen luxuriösen Lebensstil.

Dieser endete mit einem Bankrott und der skandalumwitterten Desertion

in das Osmanische Reich 1546. Die Rogendorfer waren nicht nur für etwa

120 Jahre Inhaber der Herrschaft Pöggstall, sie übertrugen auch ihren

Namen auf das Schloss, das sein heutiges Erscheinungsbild weitgehend

ihnen verdankt.

Im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts stellte ein Besitzerwechsel die

Weichen für eine weitreichende Umgestaltung, die sich über 60 Jahre

erstreckte. Drei Generationen der neuen Inhaberfamilie betätigten sich

als Bauherren. Ihre Erfahrungen aus dem habsburgischen Kriegsdienst

flossen in eine Neukonzeption des Befestigungs- und

Verteidigungssystems der alten Burganlage ein. Auch die Wohnbauten

wurden mehrfach neu gestaltet, um den Vorstellungen der weltläufigen

und kunstbegeisterten Besitzer zu entsprechen. Aus der

mittelalterlichen Burg Pöggstall wurde so ein spätmittelalterliches

Burgschloss und schließlich ein Renaissanceschloss, bei dem die

tatsächliche Wehrhaftigkeit kaum mehr eine Rolle spielte. Fürstliche

Anlagen dieser Zeit wirkten offenkundig inspirierend: Standen anderswo

auf dem flachen Land Profan-, Wirtschafts- und Sakralgebäude kaum

verbunden nebeneinander, verdichtete sich die Pöggstaller Anlage nun zu

einer eindrucksvollen geschlossenen Residenz. Schloss „Rogendorf in

Pöggstall", wie es nach den Inhabern genannt wurde, bildete das Zentrum

des gleichnamigen Marktes und stellte um 1550 ein weitum einzigartiges

Beispiel modernster Herrschaftsarchitektur dar.

Im Jahr 1478 hat die Familie Rogendorf das Schloss Pöggstall gekauft.

Der neue Besitzer war Kaspar von Rogendorf. Kaspar, seine Söhne und

seine Enkel haben das Schloss ganz neu gestaltet. Sie haben aus der

Mittelalter-Burg ein prachtvolles Schloss gemacht. Schloss Pöggstall

hat gar nicht wie ein normales Schloss auf dem Land gewirkt. Es hat

mehr wie ein teures Schloss in einer modernen Hauptstadt ausgesehen.

Die Familie Rogendorf stammt

aus der Steiermark. Kaspar von Rogendorf hat für den Kaiser gearbeitet.

Im südlichen Waldviertel hat ihm viel Land gehört. Im Jahr 1478 hat er

Schloss Pöggstall gekauft. Seit damals heißt das Schloss auch Schloss

Rogendorf. Das Schloss hat der Familie Rogendorf etwa 130 Jahre lang

gehört Kaspar von Rogendorf hat Schloss Pöggstall zum Familien-Wohnsitz

gemacht. Sein Sohn Wilhelm von Rogendorf war der Vertreter des Kaisers

in den Niederlanden und in Italien. Dort hat er fremde Kulturen kennen

gelernt. Wilhelm hat Kunst und Kultur nach Schloss Pöggstall gebracht.

Nach Wilhelm hat sein Sohn Christoph das Schloss geerbt. Er hat vom

Kaiser sogar den Titel Reichs-Graf erhalten. Christoph hat zu viel Geld

ausgegeben und ist pleite gegangen. Dann ist er in die Türkei

geflüchtet. Schloss Pöggstall hat aber weiter der Familie Rogendorf

gehört. Erst nach dem Jahr 1600 hat die Familie das Schloss verkauft.

Die Malereien des Arkadenhofes von Schloss Pöggstall wurden im Rahmen

einer Lehrrestaurierung durch das Bundesdenkmalamt freigelegt. Fünf in-

und ausländische Universitäten waren daran beteiligt. Dadurch konnten

das Wissen, die Technik und das Handwerk an die Forscher und

Restauratoren von morgen weitergegeben werden. Das Bundesdenkmalamt

kommt hier mit seiner Fachabteilung für Restaurierung und Konservierung

sowie dem dazugehörigen naturwissenschaftlichen Labor auch der

Vermittlung und Weiterbildung nach - neben seiner Aufgabe, das

kulturelle Erbe zu erforschen, zu schützen und zu pflegen.

Wilhelm trat in die Fußstapfen seines baufreudigen Vaters Kaspar. Auf

ihn gehen die Malereien in einem spätgotischen Festsaal zurück, deren

Reste im Dachraum des Südtraktes freiliegen. In einer weiteren Bauphase

entstanden ab den 1530er-Jahren die Arkadengänge des großen Burghofes.

Sie wurden über einen neuen Wendeltreppenturm mit aufwendig gestaltetem

Renaissanceportal erschlossen. Herausragende Visitenkarte von Wilhelms

Bautätigkeit ist das italienischen Vorbildern folgende große Rondell

(Barbakane), das vermutlich auch auf Anregungen Albrecht Dürers

zurückging. Der repräsentativ-funktionelle Wehrbau wurde 1548 erstmals

als „newe passtey" genannt und diente auch als Stall für die edlen

Rösser des Feldherrn.

Graf Christoph strebte nach architektonischer Innovation und

Repräsentation. Für die Umsetzung sorgten namhafte italienische

Künstler und Handwerker. Obwohl die Last der Schulden immer größer

wurde, ließ Christoph die von seinem Vater Wilhelm begonnenen

Bauprojekte fertigstellen, zahlreiche bauliche Adaptierungen ausführen

und die Fassaden des Schlosses neu gestalten. Seine bedeutendste

Hinterlassenschaft stellt jedoch die 1546 erfolgte malerische

Ausgestaltung des Arkadenhofes dar, die von bemerkenswerter Qualität

ist. Sie schuf der auch am königlichen Hof tätige Meister Pietro

Ferrabosco.

Die Rogendorfer räumten Kunst

und Architektur einen hohen Rang ein - darin brachten sie nicht zuletzt

ihre Stellung zum Ausdruck. So ließ Kaspar die an Sakralbauten Kaiser

Friedrichs III. orientierte Kapelle mit modernen Altar- und anderen

Bildern ausstatten. Sein Sohn Wilhelm hielt mit Künstlern wie Albrecht

Dürer Kontakt. Die Brüder Wolfgang und Georg wiederum gaben mehrere

Porträts in Auftrag. Zudem setzten sie der Familie mit den nahen

Schlössern Ottenschlag und Mollenburg weitere Denkmäler. In den 1520ern

entstand in Pöggstall eine Sammlung vom damals innovativen Typ der

fürstlichen Kunst- und Wunderkammer. Die Kunstpatronage der Rogendorfer

hatte somit weit überregionales, europäisch-höfisches Format.

Bald nach 1610 wechselte Pöggstall neuerlich seinen Besitzer. Eine

Generalsanierung des Schlosses folgte. Dabei wurde die Außenmauer des

Rondells erhöht und an der Südwestecke ein neuer Baukörper errichtet.

Dieser verband die dem Markt zugewandte südliche Schauseite mit dem

westseitigen Torbau aus dem späten 15. Jahrhundert. Durch eine

einheitliche Sgraffito-Gliederung wurden die Außenfassaden

zusammengefasst. Auch im Inneren setzte man neue Akzente, etwa durch

eine moderne Stuckdecke, die nun den Kaisersaal so sein heutiger Name

schmückte. Mehrere Bestattungen von Familienmitgliedern in der Gruft

der Schlosskapelle unterstreichen die starke persönliche Bindung der

neuen Inhaber an ihr Schloss.

1601 trennten sich die Rogendorfer von ihrem ältesten Besitz in

Niederösterreich. Über Umwege gelangte Pöggstall 1610 als gleichsam

mündelsichere Anlage an die teils minderjährigen Erben Joachims von

Sinzendorf. Im Gegensatz zu den politisch hochaktiven Angehörigen

anderer Zweige ihrer Familie waren die neuen Inhaber von Pöggstall

wenig karrierebewusst. Sie engagierten sich lieber abseits des Hofes in

der Ausgestaltung ihres ländlichen Sitzes Pöggstall. Schon bald nach

dem Erwerb wurden nachhaltige Adaptierungsmaßnahmen gesetzt. Die

Sinzendorfer Herrschaft über Pöggstall endete Mitte des 18.

Jahrhunderts. Wieder einmal führte ein Bankrott dazu, dass der Besitz

in andere Hände überging.

Die baulichen Maßnahmen, die unter den Sinzendorfern

erfolgten, hatten die Modernisierung und Monumentalisierung der Anlage

zum Ziel. Durch Aufstockung des südwestlichen Baukörpers konnte eine

repräsentative Südfassade mit neuer Sgraffitogliederung geschaffen

werden, die ein mächtiges Dachwerk abschloss. Denselben Intentionen

dienten auch die Erhöhung des großen Rondells durch Übermauerung des

renaissancezeitlichen Zinnenkranzes und dessen Neufassadierung. Neben

den repräsentativen Fassaden belegt die mondän gestaltete Stuckdecke

des neuen Festsaales das künstlerische Selbstverständnis der neuen

Herrschaftsinhaber.

1795 erwarben die Habsburger die Herrschaft. Sie ließen schadhafte

Dachwerke reparieren und die Wirtschaftsgebäude im nördlichen

Schlosshof ausbauen. Baupläne von 1812 geben Aufschluss darüber, dass

Kaiser Franz I. die Räume des Südtrakts als Appartement nutzte. Zum

ersten Mal wurde das Gebäude nun Gegenstand historischer Betrachtung

durch seine Inhaber. Zur selben Zeit errichtete das Kaiserhaus in

Laxenburg einen romantischen Burgenneubau, in dem spätgotische

Holzteile aus Pöggstall verbaut wurden - „anonym", also ohne Verweis

auf ihre Herkunft. In Pöggstall dagegen erinnerte man bewusst an die

Rogendorfer: etwa in Form einer Sonnenuhr, in der die Wortdevise - der

Wahlspruch -Graf Christophs Platz fand.

Als die Habsburger 1795 das Schloss erwarben, befand es sich in

schlechtem baulichen Zustand. Zwei Jahrzehnte dauerte die

Generalsanierung, welche die Instandsetzung von Dachwerken, die

umfangreiche Schaffung und Adaptierung von Wohnraum sowie die

Neufassadierung der gesamten Anlage umfasste. In Erinnerung an die

Rogendorfer wurden zudem spätgotische Werksteine aus dem Südtrakt - wie

etwa die Portale im großen Rondell - hier wiederverwendet. Die zur

Pfarrkirche erhobene Schlosskapelle erhielt um 1800/10 ihren heutigen

in gotischen Formen erbauten Glockenturm.

1795 erwarb die k.k. Familiengüterdirektion Pöggstall als Teil eines

ausgedehnten Herrschaftskomplexes im Südlichen Waldviertel, den Joseph

Edler von Fürnberg aufgebaut hatte. Man erhoffte sich gute Geschäfte

mit Bau- und Brennholz in Wien - eine Idee, die aber nicht realisiert

wurde. Im Schloss inszenierte man den Bergfried im Sinn der Romantik

als „mittelalterliche" Folterkammer - sie fand im gleichzeitig erbauten

Verlies der Laxenburger Franzensburg ein unmittelbares Gegenstück. Die

Einrichtung der Folterkammer folgte jedoch pedantisch einem damals noch

eher modernen Vorbild: den Abbildungen in der Strafprozessordnung Maria

Theresias von 1768.

* * *

Franz Traunfellner Dokumentation - Leben und Werk des bedeutenden Künstlers stehen im Mittelpunkt der Dokumentation.

Franz Traunfellner (1913-1986) war ein Maler und Grafiker, dessen

Atelier sich in Gerersdorf bei Pöggstall befand. Die Franz Traunfellner

Dokumentation hat in vier Räumen des Schlosses Pöggstall einen würdigen

Rahmen gefunden und präsentiert in ansprechendem Ambiente, gestaltet

von Designerin Doris Zichtl, sowohl Druckgrafiken als auch Gemälde. Sie

folgt einem wohldurchdachten Ausstellungskonzept, das auch Aufschluss

über die Technik der Druckgrafik gibt. Werkzeuge, eine Tiefdruckpresse

und eine Lithopresse sowie ein Kurzfilm und Fotos erlauben Einblick in

das Umfeld, in dem Traunfellner gelebt hat.

Franz Traunfellner lebte auf einem kleinen Bauernhof in Gerersdorf bei

Pöggstall. Als Maler und Holzschneider Autodidakt, erlernte er die

Radiertechniken bei Professor Kromar von Hohenwolf (Melk) und die

Lithographie als Gastschüler der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt

in Wien. Ab 1963 lebte er als freischaffender Künstler.

Mitglied der Gesellschaft Bildender Künstler (Künstlerhaus) Wien, des

Kunstvereines Salzburg und anderer namhafter Kunstvereine. Werke unter

anderem im Besitz der Albertina Wien, der Österreichischen Galerie

Belvedere sowie in in- und ausländischen Sammlungen. Zahlreiche

Ausstellungen im In- und Ausland, Publikationen in Büchern, Rundfunk

und Fernsehen. Studienreisen in mehrere europäische Länder.

Verschiedene Ehrungen, darunter erster Kulturpreis des Landes

Niederösterreich 1960, Berufstitel Professor, Ehrenkreuz für

Wissenschaft und Kunst, Goldener Lorbeer des Künstlerhauses Wien.

Traunfellners Werk umfasst Zeichnungen, Aquarelle und Ölbilder, vor

allem aber Grafiken in den verschiedensten Techniken, wo vor allem

Holzschnitt und Holzstich besonders zu erwähnen sind. Mensch, Tier und

Natur, meist aus seiner näheren Umgebung, sind seine bevorzugten

Motive. Wenn Traunfellner der Landschaft als Maler und Holzschneider

antwortet, so dokumentiert er damit ihr Sinnbildhaftes, ihre Melodik,

ihre Schönheit und Kraft.

"Die Geschichte der Rechtsprechung mit Folterkammer"

Das "Museum für Rechtsgeschichte" lädt seine BesucherInnen mit einem

neuen wissenschaftlichen Konzept zur Vermittlung zum Thema

Rechtsprechung ein.

Die 1532 erlassene „Constitutio Criminalis Carolina" enthält einen Katalog von Leibesstrafen,

die nicht zum Tod führen sollten. Neben dem Ausstreichen mit Ruten sind

Verstümmelungen angeführt: Abschneiden der Zunge und der Ohren,

Abtrennen von zwei Fingern der rechten Hand. Zu den Leibesstrafen

zählten hier außerdem öffentliche Arbeit und der Verweis des „Leibes"

von einem bestimmten Ort oder des Landes. Als öffentliche Arbeiten

galten die „Wartung der Kranken" im Spital, das Kehren der Gassen,

Schanz- und Zuchthausarbeit. Verstümmeln wurde nur mehr als

Strafverschärfung vor einer Hinrichtung empfohlen. Die - stets in der

Öffentlichkeit vollzogene - Prügelstrafe konnte allein oder als

Verschärfung einer Haftstrafe sowie einer öffentlichen Arbeit verhängt

werden. Das Josephinische Strafgesetz setzte die Höchstzahl der Schläge

mit 100 fest.

Prügelbank, Preßburg, 18. Jh.

Prügelstrafen kamen sowohl bei Verurteilungen wegen Verbrechen als auch

bei Übertretungen zur Anwendung. Außerdem dienten die „Stock-,

Karbatsch- und Ruthenstreiche" dazu, Freiheitsstrafen zu verschärfen.

Bis 1848 praktizierte man Prügelstrafen, ehe sie kurzfristig

abgeschafft und dann wieder eingeführt wurden. 1867 verschwanden sie

endgültig aus dem Strafkatalog.

Zange zum glühenden Zwicken, 18. Jh.

Jenen, die sich einer besonders schändlichen Tat schuldig gemacht

hatten, drohten vor der Hinrichtung noch Strafverschärfungen: Man

schleifte sie zur Richtstatt, schnitt ihnen Riemen aus der Haut, riss

ihnen die Zunge heraus oder zwickte sie mit glühenden Zangen.

Zange zum Herausreißen der Zunge, Schlesien, 17. Jh.

Noch die „Constitutio Criminalis Theresiana" sah als strafverschärfende

Maßnahme vor einer Hinrichtung das Herausreißen der Zunge vor. Im

fünften Artikel heißt es unter § 3: „Bey diesen Todesstraffen kann nach

Maß der unterwaltend schwereren Umständen die Pein noch weiters [...]

durch Zungenabschneid [...] vermehret" werden.

Zange zum glühenden Zwicken, Scheibbs, 18. Jh.

Der Letzte, der vor der Hinrichtung noch mit glühenden Zangen gezwickt

wurde, war Franz von Zahlheim. Für einen „höchst abscheulichen

Meuchelmord" wurde der adelige Beamte 1786 in Wien durch Rädern

hingerichtet - und das, obwohl die Todesstrafe zu diesem Zeitpunkt

bereits abgeschafft war. Im Urteil heißt es: „auf den hohen Wagen

gesetzet, und ihm in die rechte Brust ein Zwick mit glühenden Zangen,

sodann auf der Freiung eben ein gleicher Zwick in die linke Brust

gegeben".

LEBENSSTRAFEN

Die Todesstrafen im Mittelalter standen aus heutiger Sicht in keinem

Verhältnis zur Schwere des Deliktes: So wurde etwa Diebstahl mit dem

Tod geahndet. In der Frühen Neuzeit reduzierte man die Vollzugsmethoden

auf Feuer, Rad, Schwert und Galgen. Bis dahin noch mögliche Strafen wie

das Einmauern bei lebendigem Leib wurden aus dem Strafkatalog

gestrichen. Allerdings hatte man diese Strafen auch zuvor nur selten

verhängt. Nach Maria Theresia waren nur mehr Hinrichtungen durch den

Strang üblich. Bis 1873 fanden sie in der Öffentlichkeit statt. 1919

wurde in Österreich die Todesstrafe im ordentlichen Verfahren

aufgehoben und durch lebenslangen schweren Kerker ersetzt. 1933 wieder

eingeführt, erfolgte 1950 ihre Abschaffung im ordentlichen Verfahren.

Im Verfassungsgesetz von 1968 verschwand sie mit dem Verbot von

Ausnahmegerichten aus der Gesetzgebung.

Richtschwert, 17. Jh. (?)

Die Klinge ist reich mit Barockornamentik und symbolischen

Darstellungen geschmückt: Auf einer Seite finden sich ein Richtrad und

ein Spruch, der durch häufiges Schleifen teils unleserlich ist:,,[...]

Das Schwert füer Ich in meiner Handt, Der Justitia Ich es gebrauch

[...]". Die andere Seite zeigt den Spruch,,Ein Unrechtes Und Gestolnes

Gut niemals Erspriessen tuet", darüber einen Galgen, dann den Spruch:

„Wer findt, ehe das der eine verliert, der Stirbt, Ehe das Er Kranck

Wirt."

Richtschwert des Jacob Beyer, 1737

Die Klinge zeigt in vergoldeter Ätzung auf einer Seite den Spruch:

„Wann dem Armen sünder wirdt Abgesprochen Dass leben, so wirdt Er Mir

unter meine handt gegeben". Darunter finden sich der Name Jacob Beyer,

die Jahreszahl 1737 und die Darstellung eines Bischofs. Auf der anderen

Seite ist zu lesen: „Hier Stehe ich, hoffe nebst godt zu Richten Recht,

Jesu Christe Du bist Richter und Ich der Knecht", darüber wieder der

Name, die Jahreszahl und eine Darstellung des heiligen Georg.

Richtschwert, 17. Jh.

Die Ätzung der Klinge weist typische Ornamentformen der Spätrenaissance

auf. Auf einer Seite findet sich der Spruch: „Wan ich dhue das Schwert

aufheben, so geb Got dem Sünder das ewige Leben". Die andere Seite

zeigt unter der Zeichnung eines Richtrads und Galgens den Spruch: „Et

verbum caro factum est." Am verlaufenden Ende der Blutrinne sind in

Kupfer der Reichsapfel und ein stehender Löwe eingelegt. Die

Klingenschmiedemarke stellt eine Biene dar.

FOLTERWERKZEUG

Schon die „Constitutio Criminalis Carolina" (1532) und die „Peinliche

Halsgerichtsordnung" Kaiser Ferdinands III. (1656) regelten den Ablauf

der Folter und die anzuwendenden Geräte bis ins Detail. Damit wollte

man der Willkür einzelner Scharfrichter und der Landgerichte vorbeugen.

Der Richter hatte zu kontrollieren, ob die vom Scharfrichter

verwendeten Werkzeuge auch rechtens seien. Die 1768 erschienene

„Constitutio Criminalis Theresiana" ergänzte den Wortlaut um präzise

bildliche Darstellungen. Detailgetreu sind die in Wien und Prag

anzuwendenden Peinigungsarten sowie die hierfür verwendeten

Gerätschaften mittels Bildern illustriert. Unterschieden wurden drei

Grade der Tortur: der Daumenstock (erster Grad), die Schnürung (zweiter

Grad) und das Aufziehen (dritter Grad). Die Beinschraube war nur

gelegentlich anzuwenden.

Beinschraube (Spanischer Stiefel), 17. oder 18. Jh.

Zwar waren der „Constitutio Criminalis Theresiana" Kupferstiche mit

der Darstellung der Beinschraube beigegeben. Sie stellte allerdings

keinen eigenen Grad der Tortur dar, sondern sollte nur als Ersatz für

ein anderes Martergerät dienen. Wie viele Rechtsvorgänge fand diese Art

der Folter Eingang in die Umgangssprache, und zwar in der Redewendung

„die Wadln viererichten“: Hierzulande heißt das nichts anderes, als

jemanden zur Vernunft zu bringen.

Daumen- und Fingerschrauben, 17. und 18. Jh.

Laut „Constitutio Criminalis Theresiana" bestand im Anlegen der

Daumenschrauben mit und ohne Anschlagen die erste Stufe der Folter. Bei

der im § 9 beschriebenen „Territion" (Androhung der Folter) zeigte der

Scharfrichter dem Delinquenten die Daumenschrauben zur Abschreckung.

„Jemandem die Daumenschrauben anlegen" ist noch heute eine

gebräuchliche Phrase, um auszudrücken, dass eine Person auf unangenehme

Art unter Druck gesetzt wird.

DIE GESCHICHTE DER FOLTER

Im Spätmittelalter begann die Obrigkeit, Straftaten aus eigenem Antrieb

zu verfolgen. Wurde der Täter nicht auf frischer Tat ertappt, benötigte

der Richter nun im Inquisitionsprozess für die Verurteilung ein

Geständnis. Lag kein solches vor, versuchte man, es durch Androhung

oder Anwendung von Folter zu erzwingen. Vom 16. Jahrhundert an

enthielten die gedruckten Strafgesetzbücher Artikel, die den Einsatz

der Folter und ihre Durchführung regelten. Die Tortur konnte bis zu

drei Mal in verschiedenen Härtegraden - wiederholt werden. 1776 hob

Kaiserin Maria Theresia die Folter de facto auf. Österreich war damit

nach Preußen (1756) der zweite Staat in Europa, der auf die Folter

verzichtete.

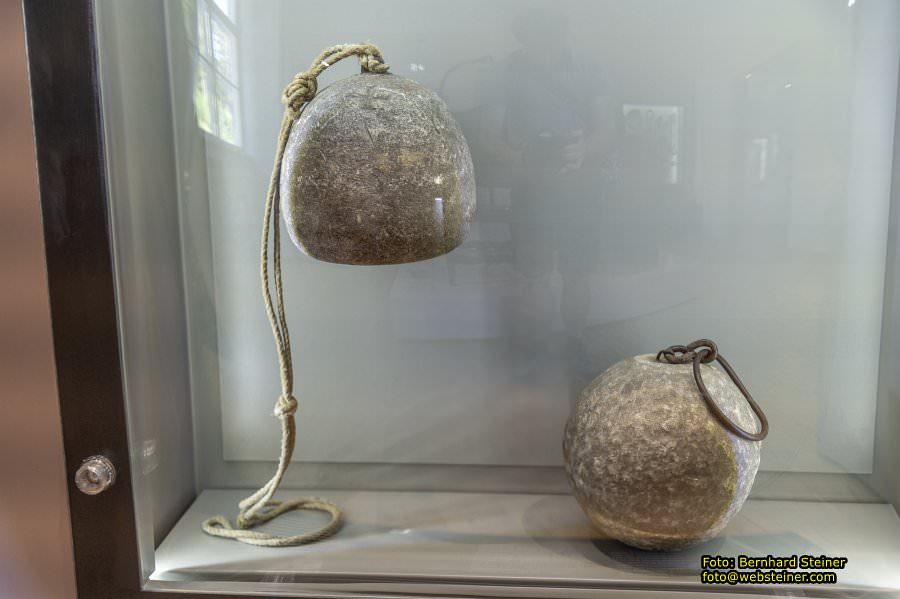

Mundbirnen

In den diversen Anleitungen zur Durchführung der Folter fanden die

Mund-, Graus- oder Folterbirnen keine Erwähnung als Folterinstrumente.

Sie dienten dazu, das Schreien während der Folter zu verhindern. Den

aus mehreren löffelförmigen Schalen beweglich zusammengesetzten Körper

steckte man der verdächtigen Person in den Mund und schraubte ihn dann

auf. Mundbirnen kamen im 18. Jahrhundert auch in der Psychiatrie zum

Einsatz, um die Patienten am Sprechen zu hindern.

Mundbirne mit Halsring

Nach Abschaffung der Folter 1776 blieb die Mundbirne im Strafvollzug

weiter in Gebrauch. Schreienden und tobenden Gefangenen wurde sie als

Zwangsmittel angelegt. Erst mit einem Erlass des Justizministeriums vom

3. November 1896 wurde die Verwendung der Mundbirne endgültig

abgeschafft.

SCHARFRICHTER - EIN HANDWERK

Was die Rolle des Scharfrichters oder „Freimannes" betraf, war die

Gesellschaft gespalten: Zwar benötigte sie seine Dienste, doch seine

Tätigkeit machte ihn zum Außenseiter. Er und seine Familie galten als

„Ehrlose" und waren bis zur Zeit Maria Theresias aus der Gemeinschaft

ausgeschlossen. Da seine Söhne kein Handwerk erlernen durften, traten

viele in die väterlichen Fußstapfen. So entstanden Dynastien von

Scharfrichtern. Wie Handwerker erlernten sie ihren Beruf, führten Buch

und stellten Rechnungen aus. Die Aufgaben des Freimannes waren

vielfältig: An den Verdächtigen vollzog er die Folter, die Verurteilten

musste er gemäß Urteil abstrafen, die Selbstmörder bestatten - ihnen

blieb ja ein kirchliches Begräbnis verwehrt. In manchen Herrschaften

lagen auch das Reinigen der Kloaken sowie die Verwertung und Entsorgung

der Tierkadaver in seiner Zuständigkeit. Im Geheimen bediente man sich

seiner Kenntnisse der menschlichen Anatomie auch bei schweren

Verletzungen oder Knochenbrüchen. Eine weitere Einnahmequelle bot der

Verkauf von Leichenteilen: In getrockneter und pulverisierter Form

spielten sie ebenso wie das Arme-Sünder-Fett eine wichtige Rolle in der

Volksmedizin.

Beinschraube (Spanischer Stiefel), 17. oder 18. Jh.

Eisenplatte und gebogene Eisenspange der Beinschraube wurden um den

Unterschenkel gelegt und mithilfe der seitlich angebrachten

Gewindestäbe immer stärker zusammengedreht. Durch Klopfen und

wiederholtes Anziehen der Schrauben ließ sich die Wirkung verstärken.

Die Landgerichtsordnung Ferdinands III. führte den Spanischen Stiefel

als vierten Grad der Folter an – einzusetzen bei Personen, die zu

schwach zum Aufziehen waren.

Finger- und Daumenschrauben, 17. und 18. Jh.

Die einfachen Finger- oder Daumenschrauben bestanden aus zwei

Eisenplatten, die an zwei, manchmal auch drei Schraubenspindeln

zusammengedreht wurden - dazwischen lagen die Daumen der beiden Hände.

Die Druckflächen waren oft rautenförmig eingefeilt, um den Schmerz zu

verstärken. Durch Klopfen, Lockern und Wiederanziehen der Schrauben

steigerte man die Wirkung. In der Landgerichtsordnung Ferdinands III.

waren die Daumenschrauben der dritte Grad der Tortur.

Schandmantel mit Schandkopf, Brunn am Walde, 18. Jh. (?)

Die verurteilte Person saß im Schandmantel am Pranger oder musste

diesen durch den Ort tragen. Manche erhaltene Exemplare weisen reiche

Bemalungen auf. Sie erzählen von den Verbrechen, für die jemand den

Schandmantel tragen musste. Es waren dies etwa kleine Diebstähle,

Schlägereien, Spielsucht, Trunksucht, Müßiggang oder Fluchen. Die

jeweils zutreffende Szene wurde dem Publikum zugewandt. So ersparte man

sich die Schandtafeln.

JEDEM BERUF SEINE STRAFE

Verstöße in Gewerbe und Handwerk ahndete die Obrigkeit mit großer

Strenge. Schuldigen drohten Geldstrafen, eine Beschlagnahme der

mangelhaften Ware, der Entzug des Gewerberechts, Schandstrafen oder

Stadtverweis. Für gewisse Berufsgruppen gab es eigene Strafen. Bäcker,

die zu kleine Brote gebacken hatten, wurden ab dem Mittelalter

mancherorts mit dem „Bäckerschupfen" belegt. In Wien fand die Prozedur

zunächst am Graben und am Neuen Markt statt, wo die Verkaufsstände der

Bäcker standen. Später verlegte man sie in die Roßau, an einen Nebenarm

der damals noch nicht regulierten Donau. Zum letzten Mal wurde dort

1773 ein Bäcker „geschupft". Kaiser Joseph II. schaffte diese Art der

Bestrafung ab.

Stuhl einer Bäckerwippe, Hainburg, 18. Jh. (?)

Die Konstruktion der Bäckerwippen erinnert an den Hebel eines Brunnens:

Dafür wurde ein Pfahl in den Boden geschlagen und daran ein beweglicher

Arm angebracht. An einem Ende hing ein Korb, ein Käfig oder ein Stuhl,

am anderen ein Stein, dessen Gewicht in etwa dem eines Menschen

entsprach. Mithilfe der Wippe wurde der Beschuldigte zum Gaudium der

Zuseher in Jauche, Kot oder einen Fluss getaucht. Die Strafe lässt sich

in unterschiedlicher Ausformung in nahezu allen Ländern Europas

nachweisen.

Schandmasken wurden aus

Eisenblech in den unterschiedlichsten Formen gefertigt. Inschriften auf

der Schandmaske nahmen auf die Tat Bezug. Schweinsrüssel, Pfeife oder

Glöckchen symbolisierten das Delikt des Trägers und verstärkten den

herabwürdigenden Charakter der Strafe. Die bestrafte Person hatte die

Maske, die Teile des Gesichts mehr oder minder stark umschloss, in der

Öffentlichkeit am Pranger oder - strafmildernd - zu Hause zu tragen.

Schandmaske mit Pfeiferl, Engelberg, Schlesien, 18. Jh.

Schandmaske in Form einer Teufelsfratze, Oberösterreich, um 1700

Schandmaske mit langem Rüssel, Niederösterreich, um 1700

Schandmaske mit Glöckchen, Stift Zwettl, 1755

Schandmaske in Form einer Teufelsfratze mit Pfeiferl, Schloss Plauder, Mähren, 18. Jh.

Schandmaske, vermutlich Bayern, 18. Jh.

Ehe 1787 das Josephinische Strafgesetz in Kraft trat, spielten Freiheitsstrafen

eine geringe Rolle. Die von Behörden der niederen Gerichtsbarkeit

verhängte Haft war nur von kurzer Dauer. Man leistete sie als

Hausarrest oder im Gemeindekotter ab. Darüber hinaus wurden in

Gefängnissen Beschuldigte während der Untersuchung und zum Tode

Verurteilte verwahrt sowie Landstreicher oder sonstige Angehörige von

Randgruppen vor ihrer Abschiebung festgesetzt. Als im Lauf des 18.

Jahrhunderts Zahl und Dauer der Haftstrafen stiegen, stand man vor

einem Problem: Es brauchte Gefängnisse. Doch dafür fehlte das Geld, und

so behalf man sich zunächst mit den vorhandenen Zucht- und

Arbeitshäusern - eine auf Dauer wenig zufriedenstellende Lösung. Das

Strafgesetz von 1803 schuf den Kerker als neuen Anstaltstypus. Er

sollte nur mehr verurteilte Verbrecher beherbergen.

Doppelschandfiedel, Mühlviertel, 18. Jh.

Mit dem Tragen dieses Instruments wurden zwei Personen bestraft, die

miteinander in Streit geraten waren meist Frauen. In die

Doppelschandfiedel eingespannt, standen sie einander gegenüber und

mussten sich während der Strafdauer ständig in die Augen schauen. Ob

das der verlangten Versöhnung förderlich war, sei dahingestellt...

Schandfiedel, Niederösterreich (?), 18. Jh. (?)

Das Tragen der Schandfiedel war eine typische Frauenstrafe, die in den

niederösterreichischen Weistümern erstmals 1579 für Drosendorf belegt

ist. Hals und Hände wurden eingespannt, ehe die Verurteilte einige

Stunden am Pranger ausgestellt oder vom Gerichtsdiener durch den Ort

geführt wurde.

Bagsteine, Niederösterreich (?), 17./18. Jh.

Geringfügige Vergehen ahndete die niedere Gerichtsbarkeit auch mit dem

Tragen des Bagsteins. Diese Ehrenstrafe traf vorwiegend Frauen, die

über andere lästerten. Die Verurteilte musste den schweren Bagstein,

der sonst meist am Pranger hing, durch den Ort tragen. In manchen

Weistümern wurde sogar der Weg dafür genau festgelegt. Er verlief

beispielsweise vom Pranger zum Haus der Bestraften.

EHRENSTRAFEN

Bis in die Neuzeit hatte die Ehre hohen Stellenwert in der

Gesellschaft. Ihr Verlust wog schwer. Dem System der Ehrenstrafen kam

daher eine umso wichtigere Rolle zu: Sie wirkten ehrmindernd und

sollten so disziplinieren. Mit Ehrenstrafen geahndet wurden Raufhändel,

Trunkenheitsexzesse, Ehrenbeleidigungen oder Sittlichkeitsdelikte.

Männer verbüßten die Ehrenstrafe zumeist angekettet und mit einer

Schandtafel versehen am Pranger, der - als Plattform, Säule oder

Holzpfosten - an einem prominenten Platz im Ort stand. Mancherorts gab

es dafür auch das Schandeck an einem öffentlichen Gebäude. Straffällige

Frauen hingegen mussten mit dem Bagstein oder der Schandfiedel auf

einem festgelegten Weg durch den Ort gehen. Erst mit der

Strafrechtsreform von 1848 verschwanden Pranger und Ehrenstrafen aus

dem Gesetzbuch und damit aus dem Alltag der Menschen.

Schandmaske mit Federaufsatz, Niederösterreich (?), 17. Jh. (?)

Schandmaske mit kurzem Pfeiferl, Grafenegg, 17. Jh.

Schandmaske in Gitterform, Niederösterreich (?), 18. Jh. (?)

Schandmaske in Form eines Pappenheimer Helms, Niederösterreich (?), 17. Jh.

VERBRECHEN UND STRAFE

Die Strafe hatte vorrangig zwei Funktionen: Sie diente der Abschreckung

und sollte das verletzte Rechtsempfinden vergelten. Bis zum 10./11.

Jahrhundert bestanden Strafen vielfach in Geldleistungen. Ihre Höhe

richtete sich nach der Schwere der Tat und der Stellung des Opfers.

Fehlten dem Täter die Mittel, trat an die Stelle der Geldleistungen

eine Strafe an Leib und Leben oder der Verlust des Status als Freier.

Zunehmend verlor die Geldstrafe jedoch an Bedeutung. Nun kamen Strafen

zur Anwendung, die heute noch schockieren: Erhängen, Enthaupten,

Rädern, Verbrennen, Ertränken, Einmauern, Pfählen etc. Allerdings

schöpften die Richter das Strafausmaß häufig nicht aus: Gnade galt als

Stärke, nicht als Schwäche des Richters. Die Zahl der Hinrichtungen

nahm im Lauf der Frühen Neuzeit ab. Die Schaffung des „Rechtsstaats" im

18. Jahrhundert zielte auf Einheitlichkeit in der Straffestsetzung ab.

Die Josephinische Gesetzgebung nahm den Richtern freilich das

Gnadenmittel: Fortan mussten sie Strafen laut Gesetzbuch festsetzen.

Die Todesstrafe wurde abgeschafft, doch an ihre Stelle trat schwerste

körperliche Arbeit: In Bergwerken, auf Galeeren oder als Schiffszieher

an der Donau fanden die Delinquenten einen frühen Tod.

Die „Folterkammer"

Im ersten Obergeschoß des Bergfrieds liegt die sogenannte Folterkammer,

in die früher einzig ein Hocheinstieg führte. Die erhaltenen

Schlossinventare geben indes keinerlei Hinweise auf eine Folterkammer.

Erst 1882 taucht in den Pöggstaller Quellen die Bezeichnung

„Marterturm" für den Bergfried auf. Der Historiker Andreas Zajic nimmt

an, dass die „Folterkammer" im Zusammenhang mit den Aktivitäten Kaiser

Franz' II./I. stand: Ganz im Sinne des romantischen Burgenbaus ließ er

ja eine solche auch in der Laxenburger Franzensburg einrichten.

Gesichert ist hingegen, dass das Landgericht Pöggstall seit 1521,

vielleicht auch schon früher, die hohe Gerichtsbarkeit innehatte. Daran

knüpfte sich zumindest seit der „Carolina" (1532) die Verpflichtung, im

Gerichtsverfahren die „peinliche Frage" - also die Folter anzuwenden.

Welcher Raum in Schloss Pöggstall dafür bestimmt war, ist noch unklar.

Gerichtszeichen in Form eines Doppeladlers, Mannersdorf, 16. Jh. (?)

Alle mit Recht, Rechtsprechung und Vollzug verbundenen Handlungen,

Gerätschaften und Gebäude waren in der Vergangenheit von Symbolik

bestimmt. Zeichen markierten die Orte, an denen Recht verkündet und

gesprochen wurde.

Gerichtsschild, Grenzgebiet zu Mähren, Mitte 17. Jh.

Rolandfigur, Kopie, Original: St. Aegyd am Neuwalde, 16./17. Jh.

Den Pranger in St. Aegyd am Neuwalde 1886 zerstört und 1955 als

Rekonstruktion am Weg zur Kirche wieder aufgerichtet - krönt eine

Rolandfigur, die allerdings nur als Blechschnitt ausgeführt ist.

Benannt wurden diese Figuren nach dem sagenhaften Paladin Karls des

Großen. Ob die niederösterreichischen Rolande mit jenen in

Norddeutschland in Zusammenhang stehen, ist noch ungeklärt. Dort

dienten sie, freilich in monumentaler Form, als Zeichen der

Hochgerichtsbarkeit, des Markt- und Stadtrechtes oder anderer

Privilegien.

VOM WORT ZUR SCHRIFT

Recht wurde zunächst ausschließlich gesprochen - im wahrsten Sinne des

Wortes. Um die Rechtsprechung und den Verlauf der Verfahren zu

vereinheitlichen, begann man schließlich damit, das mündlich

weitergegebene Recht in Rechtsbüchern aufzuzeichnen. Das erste

Rechtsbuch in deutscher Sprache war der „Sachsenspiegel" (1220-1235).

Das „gesetzte" Recht konnten unterschiedliche Personen oder Gruppen

erlassen: Kaiser wie Fürsten, Kirche wie Grundherrschaft, Städte wie

autonome Verbände. Handelte es sich bei den frühen Rechtsbüchern noch

um private Aufzeichnungen, änderte sich das mit dem Ende des

Mittelalters: In „Landgerichtsordnungen" oder „Halsgerichtsordnungen"

wurden Straf- und Prozessrecht niedergeschrieben. Das 18. Jahrhundert

brachte schließlich länderübergreifende Ordnungen - und damit eine

Vereinheitlichung des Rechts.

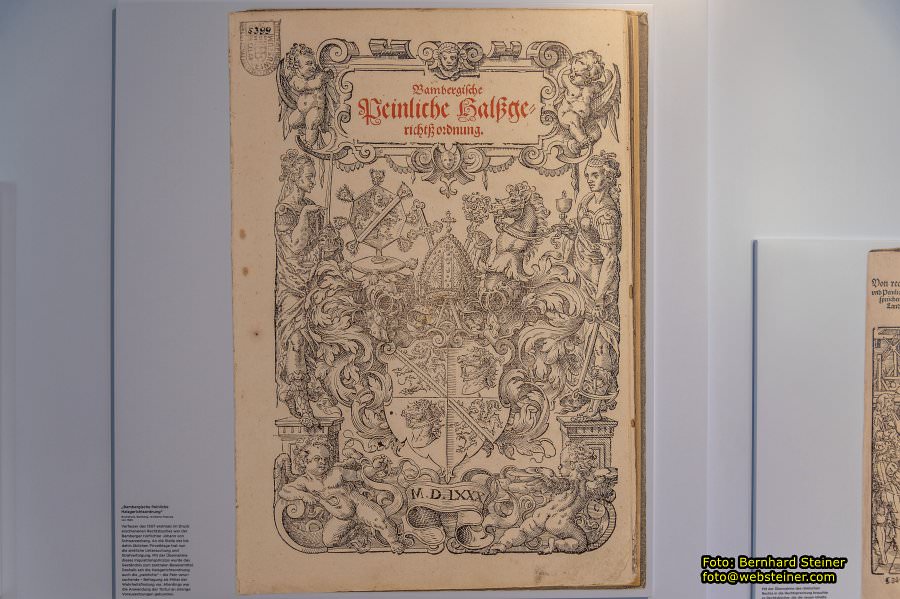

„Bambergische Peinliche Halsgerichtsordnung"

Buchdruck, Bamberg, revidierte Fassung von 1580

Verfasser des 1507 erstmals im Druck erschienenen Rechtsbuches war der

Bamberger Hofrichter Johann von Schwarzenberg. An die Stelle der bis

dahin üblichen Privatklage trat nun die amtliche Untersuchung und

Strafverfolgung. Mit der Übernahme dieses Inquisitionsprinzips wurde

das Geständnis zum zentralen Beweismittel. Deshalb sah die

Halsgerichtsordnung auch die „peinliche" - die Pein verursachende -

Befragung als Mittel der Wahrheitsfindung vor. Allerdings war die

Anwendung der Tortur an strenge Voraussetzungen gebunden.

IM NAMEN DES GESETZES

Zu Beginn des Mittelalters hatte im heutigen Österreich eine Vielzahl

von Rechtsordnungen Gültigkeit. Einen Staat in unserem Sinn und

rechtsprechende Instanzen gab es noch nicht. Das einzige Mittel, seine

Ansprüche durchzusetzen, war die Selbsthilfe. Um Unruhen zu verhindern,

bildete sich ein geregeltes Verfahren für die Verfolgung von

Rechtsverletzungen aus. Noch galt der Grundsatz „Wo kein Kläger, da

kein Richter": Erst wenn man privat Anklage erhob, wurde die

Rechtsprechung aktiv. Im 13. Jahrhundert entwickelte sich im

kirchlichen Bereich der Inquisitionsprozess zur Bekämpfung der Ketzer.

Diesen übernahm nun die weltliche Rechtsprechung: Ein Vertreter der

Obrigkeit erhob Anklage, ermittelte und verhaftete den Verdächtigen.

Ziel war es, die „Wahrheit" zu ermitteln, und das möglichst durch ein

Geständnis. Dafür kam die aus dem römischen Recht übernommene Folter

zum Einsatz. Das Verfahren - nun nicht mehr öffentlich - führten lokale

Instanzen durch, die Entscheidung lag bei einer Juristenfakultät oder

einem Obergericht. Auf einem „endlichen Rechtstag" erfolgte die

öffentliche Vollstreckung des Urteils. Weiterhin zeichnete sich die

Gerichtslandschaft durch eine bunte Vielfalt aus. Erst im aufgeklärten

Absolutismus machte man sich an die Schaffung eines einheitlichen

Straf- und Zivilrechtes.

RICHTER UND URTEILER

Bis 1848 war die Gerichtslandschaft zersplittert. Die Gerichtsbarkeit

oblag Landgerichten, Stadt- und Grundgerichten sowie für bestimmte

Berufe und Stände eingerichteten Sondergerichten. Ein Kriterium für die

Zuständigkeit war die Schwere des Deliktes. Die hohe Gerichtsbarkeit -

der „Blutbann" kam zunächst allein dem Landesherrn zu. Durch

Privilegien wurde sie auch Städten oder Märkten zuerkannt und mit der

Formel „Pranger, Stock und Galgen" in Stadt- und Marktrechten

verankert. Grundherren übten die niedere Gerichtsbarkeit aus. Um

geringfügige Übertretungen und Zivilstreitsachen im Dorf kümmerte sich

die Dorfobrigkeit. Im 17. Jahrhundert gab es in Niederösterreich 403

Landgerichte, noch 1848 waren es um die 200. Nach der Revolution von

1848 lag die Gerichtsbarkeit nur mehr in den Händen des Staates.

Schwurkreuz der Herrschaft Paasdorf, 18. Jh.

Schwurkreuze gehörten einst zum Inventar von Gerichtsstuben. Noch heute

stehen sie bisweilen auf den Richtertischen. Und noch heute schwören

Zeugen „bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden" und sollen den Eid,

so sie der christlichen Religion angehören, „vor einem Crucifixe und

zwei brennenden Kerzen" ablegen. Die Herrschaft Paasdorf - heute zu

Mistelbach gehörig - umfasste das gleichnamige Dorf sowie die Orte

Schrick und Gaunersdorf.

Zeremonialschwert eines Stadtrichters, Toledaner Klinge, Mitte 16. Jh.

Gerichtsschwerter waren Hoheitszeichen für die richterliche Gewalt. Sie

standen allerdings alleine Gerichten zu, die die Blutgerichtsbarkeit

innehatten, also Todesurteile fällen durften. Man verwendete sie bei

gerichtlichen Handlungen oder bei Zeremonien - etwa wenn ein neuer

Richter eingesetzt wurde. Die prunkvolle Ausgestaltung zeugt davon,

dass das Schwert dem jeweiligen Auftraggeber auch zur Repräsentation

diente: Seht her, wer ich bin!

ORTE DER RECHTSPRECHUNG

Nach altem germanischen Recht hielt man die „Thing" oder „Taiding"

genannte Gerichtsversammlung unter freiem Himmel an ehrwürdigen Plätzen

ab. Alte Bäume - die „Gerichtslinden" -, große Steine oder Gewässer

wurden eigens dafür eingehegt. Bereits Karl der Große erlaubte im 8.

Jahrhundert, bei schlechtem Wetter in die Vorhallen von Kirchen oder

andere Hallen zu übersiedeln. Während die Dorfgerichte weiterhin unter

freiem Himmel tagten, entstanden in anderen Bereichen eigene

Räumlichkeiten. Grundherren richteten Gerichtsstuben in Burgen,

Schlössern und Klöstern ein. Städte bauten Gerichtslauben oder

statteten die Rathäuser mit Gerichtssälen aus. Als Einrichtung dienten

Tische und Bänke. In der Gestaltung der Wände, dem Deckenschmuck, der

Fensterdekoration, in Gemälden und Statuen wurden Rechtssymbole und

-allegorien aufgegriffen.

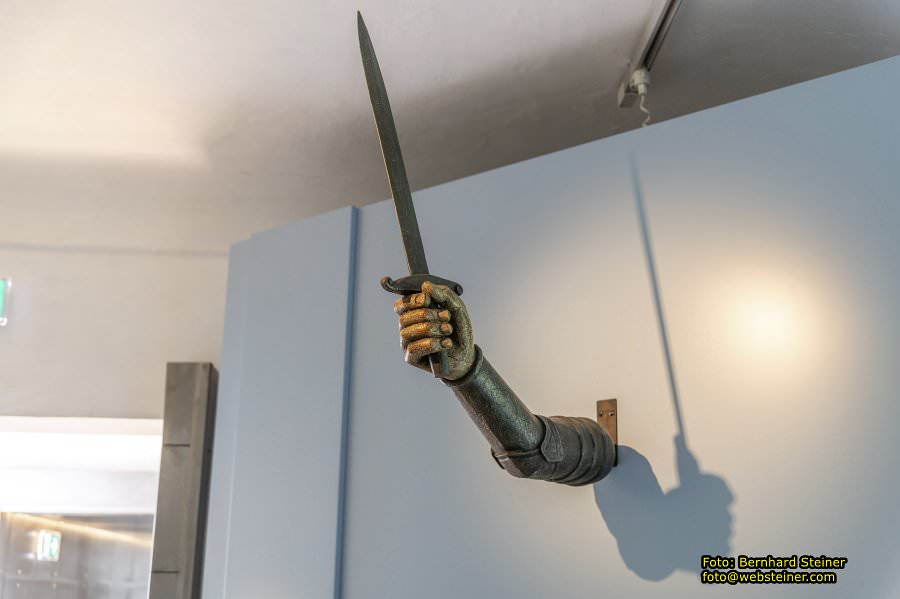

Freiung, Umgebung von Aspang, 17. Jh.

Aus der Verbindung der uralten Hoheitssymbole Hand und Schwert

entstanden speziell in Österreich die Schwerthände bzw. -arme. Zunächst

war die Freiung ein Zeichen für die Blutgerichtsbarkeit. Erst später

markierte sie einen privilegierten Jahrmarkt, an den Vorrechte geknüpft

waren: etwa erweiterter Rechtsfrieden, erhöhter strafrechtlicher Schutz

oder wirtschaftliche Privilegien. Vor Beginn des Marktes wurde die

Freiung bei einer feierlichen Zeremonie ausgesteckt.

Schandblock für drei Verurteilte

Kopie, Original: Neunkirchen, 1698 (Stadtmuseum Neunkirchen)

Dieser Schandblock ist ein Unikum. Er erinnert an die ähnlich aufwändig

bemalte „Wiege der Alten" des Marchtrenker Richters Kötzinger, die auf

1702 datiert wird. Dargestellt ist ein Ehepaar an einem Tisch mit

Spielkarten, Würfeln und Weinglas. Das lässt vermuten, dass mit

Einspannen in diesen Block Männer bestraft wurden, die ihr Vermögen im

Wirtshaus bei Spiel und Trank verschleuderten.

Pranger mit Bagstein und zwei Handfesseln, Rekonstruktion, 1988

Der Pranger stand stets auf einem Platz im Zentrum des Ortes. Er war

mit Zeichen der Strafgerichtsbarkeit wie Bagsteinen, Hals- und

Handfesseln ebenso versehen wie mit jenen der „Markgerechtigkeit", etwa

der Freiung, dem Marktschwert. Ursprünglich bestanden die Pranger meist

aus Holz. Von den später aus Stein errichteten Prangersäulen hat sich

eine große Zahl vor allem im Waldviertel erhalten. Eine Besonderheit

stellt deren Bekrönung mit Ritterfiguren dar, „Prangermandl",

„Prangerhansl" oder „Roland" genannt. Ob diese Figuren in Zusammenhang

mit dem norddeutschen Stadtrechts-Roland stehen, ist bislang ungeklärt.

Die erhaltenen Prangersäulen stammen vor allem aus der Renaissance- und

der Barockzeit. Noch gotische Elemente weist die 8,3 Meter hohe

Prangersäule in Drosendorf auf. Auch in den Weistümern finden sich

immer wieder Hinweise auf Prangersäulen, meist in Zusammenhang mit

verhängten Strafen.

Seit jeher rufen Schauergeschichten wohliges Gruseln hervor. Die

Erfindung des Buchdrucks machte es möglich, günstig hergestellte

Flugblätter mit kurzen, meist illustrierten Texten unter die Leute zu

bringen. Sie handelten von unerhörten Geschehnissen aus aller Welt.

Bereits 1516 berichtete der Nürnberger Meistersinger Kunz Has von einer

Gräueltat: In Wien hatte ein Knecht seinen Meister und dessen Familie

ermordet. Im 18. Jahrhundert verkauften in Wiens Straßen sogenannte

Urteil- oder Liederweiber Druckschriften, die unter anderem Verbrechen,

„Urthel" (Urteil) und Bestrafung behandelten. Das lag durchaus im

Interesse der Behörden: Das Volk sollte von ihrer erfolgreichen Arbeit

erfahren. Bei Hinrichtungen wurden die Urteile gedruckt verteilt. Das

diente der Warnung und Abschreckung, man wollte aber auch ein Gefühl

von Sicherheit vermitteln.

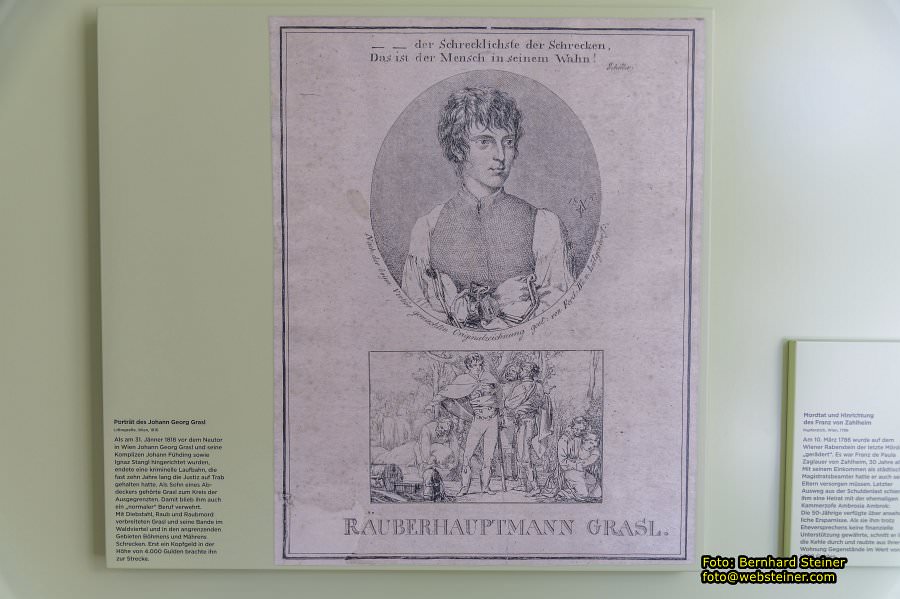

Porträt des Johann Georg Grasl, Lithografie, Wien, 1816

Als am 31. Jänner 1818 vor dem Neutor in Wien Johann Georg Grasl und

seine Komplizen Johann Fühding sowie Ignaz Stangl hingerichtet wurden,

endete eine kriminelle Laufbahn, die fast zehn Jahre lang die Justiz

auf Trab gehalten hatte. Als Sohn eines Abdeckers gehörte Grasl zum

Kreis der Ausgegrenzten. Damit blieb ihm auch ein „normaler" Beruf

verwehrt. Mit Diebstahl, Raub und Raubmord verbreiteten Grasl und seine

Bande im Waldviertel und in den angrenzenden Gebieten Böhmens und

Mährens Schrecken. Erst ein Kopfgeld in der Höhe von 4.000 Gulden

brachte ihn zur Strecke.

Der mächtige Bergfried entstand

in der ersten Bauphase der Burg. Obwohl in der Niederung errichtet,

machten ihn seine markante Höhe und der sorgfältig gestaltete

Zinnenkranz weithin sichtbar. Nicht zuletzt drückten seine Erbauer

damit ihre Herrschaftsansprüche aus. Schlüssige Hinweise auf die

Entstehungszeit der ersten kleinen Burg geben historische Quellen und

eine naturwissenschaftliche Untersuchung des verbauten Holzes: Demnach

wurde es in den 1250er-Jahren gefällt. Eine hohe Mantelmauer umschloss

ein bescheidenes Wohngebäude im Westen. Der Wirtschaftsbereich mit

Holzbauten lag südlich der Burg. Diese bewohnten die Inhaber nicht

selbst: Sie residierten zunächst noch anderswo in Niederösterreich.

Ein Turm war im Mittelalter ein

Zeichen von Macht. Der Besitzer hat damit gezeigt: Dieses Land gehört

einem mächtigen Herrscher. Der Turm von Burg Pöggstall war sehr hoch,

und er war auch besonders schön gebaut. Der Turm war mit Zinnen

verziert. Aus den Holz-Teilen in einem Gebäude kann man das Alter

bestimmen.

Die Forscher haben herausgefunden: Die Bäume für den Pöggstaller Turm

sind im Jahr 1256 gefällt worden. In dieser Zeit hat man wahrscheinlich

mit dem Bau der Burg begonnen. Dieses Datum passt auch zu den Urkunden

aus dieser Zeit. Die Erbauer der Burg haben damals nicht selbst in

Pöggstall gelebt. Sie haben in anderen Burgen in Niederösterreich

gewohnt. In der Burg in Pöggstall hat es daher nur ein bescheidenes

Wohn-Gebäude für das Personal gegeben. Das Wohn-Gebäude war an eine

Außen-Mauer angebaut. Diese Mauer hat die Burg wie ein Mantel

geschützt. Darum heißen solche Mauern Mantel-Mauern. Im Süden vor der

Mauer waren die Wirtschafts-Gebäude. Die Wirtschafts-Gebäude waren aus

Holz gebaut.

Ab 1478 kam es zu einer umfassenden Neugestaltung des Herrschaftssitzes

in mehreren Bauphasen. Sie sind der Spätgotik und Renaissance

zuzurechnen. Zunächst wurde das Verteidigungssystem umgestellt: Man

legte riesige Erdwerke an den Hangseiten an und erschloss sie durch

einen Portalturm an der Westseite der Burg. Auch ein zusätzlicher

Zwinger wurde errichtet. Zeitgleich erfolgte eine Erhöhung der beiden

bestehenden Türme. Ein Wohnbau an der Ost- und der Nordseite veränderte

die Kernburg. Im südlichen Teil des Areals entstand ein neuer Osttrakt,

während der Westtrakt durch repräsentative Innenräume wie eine gewölbte

Halle aufgewertet wurde. Eine große freistehende Kapelle an der

Ostseite - die heutige Pfarrkirche - ergänzte die Residenz ebenso wie

ein Meierhof. Zuletzt wurde der große Schlosshof durch einen

Arkadengang neu erschlossen. In die 1540er fällt die Fertigstellung des

im Süden vorgelagerten großen Rondells (Barbakane). Außerdem wurde der

Arkadenhof mit hochwertigen Renaissancefresken ausgestattet.

Seit 1986 ist die Marktgemeinde Pöggstall Besitzerin des Schlosses. Mit

dem Zuschlag zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2017 ließ

sich auch die längst notwendige Sanierung des Kulturjuwels in Angriff

nehmen. In enger Zusammenarbeit von Land Niederösterreich, Gemeinde,

Bundesdenkmalamt und dem Architekturbüro W30 wurden Schloss und

Kanonenrondell behutsam restauriert und die Außenbereiche neu

gestaltet. Was lange Zeit einen Fremdkörper im Ort darstellte, steht

nun im Mittelpunkt der Gemeinde und ihrer Bewohner. Ab 2018 sorgt das

Schloss als kulturelles und kommunales Zentrum mit Gemeindeamt,

Veranstaltungs- und Ausstellungsräumen, Gastronomie und Shop dafür,

dass seine historischen Mauern auch künftig mit Leben erfüllt sind.

Bei der jüngsten Restaurierung wurde die Schlossanlage behutsam

instandgesetzt. Wo Neues notwendig war, bieten Stahl, Beton und Holz

einen reizvollen Kontrast zum Altbestand. So etwa im neuen

Stiegenhausblock, dessen Kern eine renaissancezeitliche Wendeltreppe

bildet - eine überraschende Entdeckung. Und nicht die einzige: So legte

man unter anderem einen Saal mit spätgotischem Netzrippengewölbe frei.

Offenkundig wird die Neubelebung schon bei der Ankunft: Diente das

große Rondell einst der Abwehr, so laden die heute offen stehenden Tore

der einst durch Zugbrücken gesicherten Portale zum Besuch ein.

Rechtliche Aufarbeitung der NS-Zeit - chronologisch auf Tafeln im Schloss Pöggstall

Drittes Rückstellungsgesetz, 6. Februar 1947

Zwischen 1946 und 1949 werden sieben Rückstellungsgesetze erlassen.

Das dritte bezieht sich erstmals auf Vermögen in privatem Besitz.

Rückerstattet wird jedoch nur, was tatsächlich noch vorhanden ist. Für

aufgelösten Besitz oder solchen, der nicht eindeutig zuordenbar ist,

wird man bis in die 1960er-Jahre nicht entschädigt. Bis dahin

beschränkt sich die Erbfolge auch auf die engsten Familienmitglieder.

Beträchtliche Vermögen bleiben so unberührt.

Opferfürsorgegesetz, 4. Juli 1947

Bedürftige Menschen, die nachweisen können, in der NS-Zeit Widerstand

geleistet zu haben, sollen finanziell unterstützt werden. Voraussetzung

dafür ist zunächst die österreichische Staatsbürgerschaft. Jene, die

man aus rassistischen oder religiösen Gründen verfolgte, sind im

ursprünglichen Gesetz nicht berücksichtigt. Später werden sie als

„passive" Opfer geführt und schlechtergestellt. Bis heute ist diese

Unterscheidung der NS-Opfer im Gesetzestext erhalten geblieben - nach

über 70 Novellen.

Zum Umgang mit erblosem jüdischen Vermögen, 9. November 1948

„Ich sehe überall nur jüdische Ausbreitung [...] Auch den Nazis ist im

Jahre 1945 alles weggenommen worden [...] Ich wäre dafür, dass man die

Sache in die Länge zieht [...]."

Innenminister Oskar Helmer in der 132. Ministerratssitzung

Kriegsopferversorgungsgesetz, 14. Juli 1949

§ 1. (1) Wer für die Republik Österreich, die vormalige

österreichisch-ungarische Monarchie oder deren Verbündete oder nach dem

13. März 1938 als Soldat der ehemaligen deutschen Wehrmacht

militärische Dienste geleistet und hiedurch eine Gesundheitsschädigung

(Dienstbeschädigung) erlitten hat, ist versorgungsberechtigt. Hat das

schädigende Ereignis den Tod verursacht, sind die Hinterbliebenen

versorgungsberechtigt."

Gesetz über die Aufhebung der Volksgerichte, 20. Dezember 1955

Die Tätigkeit der Volksgerichte wird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes

beendet. Für Verfahren nach dem NS-Verbotsgesetz und dem

Kriegsverbrechergesetz (beide aus dem Jahr 1945) werden ab sofort

ordentliche Gerichte zuständig. Meist sitzen nun Geschworene über die

NS-Verbrecher zu Gericht. Sie sprechen mutmaßliche Täter mehrheitlich

frei, oft trotz belastender Beweise.

NS-Amnestiegesetz, 14. März 1957

„Unmittelbar nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags war Österreich

endlich frei, das zu tun, was man schon immer wollte: Der Nationalrat

verabschiedete ein Gesetz, das eine Amnestie für den Großteil der von

den Volksgerichten verurteilten NS-Verbrecher brachte, denen auch noch

die Bezüge nachbezahlt wurden und deren Haftzeit als Dienstzeit

angerechnet wurde. Ebenso wurde die Dienstzeit von SS-Männern voll für

den Pensionsanspruch gewertet."

Walter Manoschek, Politikwissenschaftler, 1995

Gesetz zur Abgeltung von Vermögensverlusten, 22. März 1961

Erstmals entschädigt man jüdische Opfer für finanzielle Verluste.

Darunter fallen auch Steuern, die ihnen während der NS-Zeit

aufgezwungen wurden. Die politisch Verfolgten sind bereit zuzustimmen –

vorausgesetzt, man behandelt ihre Opferschaft ab sofort großzügiger.

Erst als Deutschland finanzielle Unterstützung - auch für die

Integration der 1945 vertriebenen „Volksdeutschen" - zusagt, wird das

Gesetz erlassen.

Kunst- und Kulturgutbereinigungsgesetz, 27. Juni 1969

Im Staatsvertrag von 1955 verpflichtet sich Österreich, mit dem Erlös

aus nicht rückerstatteten Vermögenswerten künftig NS-Opfer zu

unterstützen. 1969 werden auf Druck von Simon Wiesenthal 8.400 solcher

Objekte - sie lagern zu diesem Zeitpunkt in der Kartause Mauerbach -

auf einer Liste einsehbar, darunter etwa 2.000 Kunstgegenstände. 269

davon werden rückgestellt. Der Rest kommt gegen eine Abschlagszahlung

von fünf Millionen Schilling in den Besitz der Republik Österreich.

Zweites Kunst- und Kulturgutbereinigungsgesetz, 13. Dezember 1985

1984 erscheint in der Kunstzeitschrift „Art news" ein Beitrag über

Österreichs Umgang mit „arisierten" und herrenlosen Gütern. „A Legacy

of Shame" - „Ein Vermächtnis der Schande" betitelt ihn der Autor Andrew

Decker. Öffentlicher Druck führt dazu, dass im Jahr darauf ein zweites

Kunstbereinigungsgesetz verabschiedet und erneut eine Liste

veröffentlich wird. 3.300 Anträge auf Rückstellung werden eingebracht,

22 Werke ausgefolgt.

Nationalfondsgesetz, 30. Juni 1995

Basierend auf einer Idee von Albert Sternfeld soll der Nationalfonds

Österreichs „besondere Verantwortung gegenüber den Opfern des

Nationalsozialismus zum Ausdruck bringen". Erstmals werden dazu auch

jene gezählt, die wegen ihrer sexuellen Orientierung, als „Asoziale"

oder aufgrund einer Behinderung verfolgt wurden. Als Geste zahlt man

bislang an 28.000 antragstellende Personen je 5.000 Euro aus.

Mauerbach-Auktion, 29. und 30. Oktober 1996

In Wien werden die restlichen Kunstobjekte versteigert, die noch in

Mauerbach lagern. Mit der Versicherung, sie seien „erblos", hat die

Republik sie zuvor der Israelitischen Kultusgemeinde überantwortet. Der

Erlös von 120 Millionen Schilling kommt auftragsgemäß Opfern des

NS-Regimes zugute. Im Zuge der Versteigerung entdeckt die

Kunsthistorikerin Sophie Lillie Etiketten, Stempel und Siegel auf den

Rückseiten der Gemälde. In den Folgejahren wird sie Dutzende

rechtmäßige Besitzer nachweisen können.

Kunstrückgabegesetz, 4. Dezember 1998

Im Jänner 1998 werden in New York zwei Schiele-Bilder beschlagnahmt. Es

handle sich um Raubkunst, so der Verdacht. Kurz darauf erteilt die

zuständige Ministerin die Weisung, Archive und Sammlungen der Republik

zu überprüfen. Mit dem in der Folge beschlossenen Gesetz wird die

Herkunft von Kunstwerken zum ersten Mal systematisch untersucht. Bis

heute unterliegen Privatsammlungen nicht dem Gesetz, es existiert kein

Rechtsanspruch, und die Betroffenen haben im Verfahren keine

Parteienstellung.

Versöhnungsfondsgesetz, 8. August 2000

Im April 2000 reicht US-Opferanwalt Ed Fagan eine Sammelklage gegen die

Republik Österreich und gegen heimische Unternehmen in der Gesamthöhe

von etwa 260 Milliarden Schilling ein. Daraufhin wird ein mit sechs

Milliarden Schilling dotierter Fonds errichtet, der diese Ansprüche

beantworten soll. Entschädigt werden ehemalige Zwangsarbeiter, die vor

allem aus Osteuropa stammen. Deren Erben erhalten nur dann Geld, wenn

ihr Angehöriger frühestens am 15. Februar 2000 verstorben ist.

Washingtoner Abkommen, 17. Jänner 2001

Die Zahlungen aus dem Versöhnungsfonds fließen erst, nachdem alle mit

Zwangsarbeit zusammenhängenden Klagen abgewiesen sind. Außerdem wird

ein mit 210 Millionen Dollar ausgestatteter „Allgemeiner

Entschädigungsfonds" vereinbart. Erstmals sind davon zerschlagene

jüdische Kleinbetriebe und „arisierte" Mietwohnungen erfasst. Auch hier

wird die letzte offene Klage abgewartet, ehe es ab dem Jahr 2005 zu

Auszahlungen kommt.

Anerkennungsgesetz, 10. August 2005

Mit dem Anerkennungsgesetz werden die Sprüche der NS-Militärjustiz

endgültig für nichtig erklärt. Zwar ist damit die Gruppe der

Wehrmachtsdeserteure angesprochen, allerdings nur indirekt. Geklärt

sind vor allem die sozialrechtlichen Aspekte: Deserteure werden

erstmals in das Opferfürsorgegesetz aufgenommen ebenso wie Menschen,

die in der NS-Zeit zwangsweise unfruchtbar gemacht wurden.

Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz, 17. November 2009

Anders als das Anerkennungsgesetz von 2005 erklärt das neue Gesetz nun

klar alle Urteile aus der NS-Zeit für nichtig, die Deserteure und

zwangsweise sterilisierte Menschen betreffen. Die Prüfung des einzelnen

Falls ist dafür nicht mehr nötig. Opfer und Opferangehörige können

seitdem ihre Anträge auf Aufhebung der Urteile beim Straflandesgericht

Wien einbringen.

Und heute 2017?

Wie zieht man nach 70 Jahren zäher Anerkennung und bescheidener

Zahlungen Bilanz? Noch immer werden NS-Opfer rechtlich ausgeblendet -

so wie die KZ-Häftlinge, die oft geehrt, aber von der Republik nie

entschädigt wurden. Forschungen zu den Insassen von NS-Gefängnissen

sind bislang nicht erfolgt. Und der Anteil von Sklaven- und

Zwangsarbeit am industriellen Grundstock der Zweiten Republik wurde nie

adäquat bemessen. Die Ausforschung von Tätern bleibt bis heute

mangelhaft.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: