web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Erlauftaler Feuerwehrmuseum

Purgstall an der Erlauf, Juni 2023

Purgstall an der Erlauf im Bezirk Scheibbs liegt im

Mostviertel in der niederösterreichischen Eisenwurzen und bezeichnet

sich selbst als das Tor zum Ötscherland. Die katholische Pfarrkirche

Purgstall hl. Petrus wurde im 14. Jahrhundert errichtet, das

Erlauftaler Feuerwehrmuseum im Feuerwehrhaus zeigt die geschichtliche

Entwicklung des Feuerwehrwesens in Niederösterreich.

Der Wehrturm: Um 1380 erwirkten die Walseer von Landesherrn Albrecht

III die Erlaubnis, den Markt von Purgstall mit einer Ringmauer umgeben

zu dürfen. Um 1850 wurde der erste der 5 Türme bei Abriss der Markttore

demoliert. Der letzte verbliebene Wehrturm steht heute beim

„Feichsengassl“. Dieser Wehrturm und die Wehrmauer in diesem „Gassl“

neben der Feichsen stehen unter Denkmalschutz. Der Turm wurde

mittlerweile renoviert und wird für Veranstaltungen verwendet.

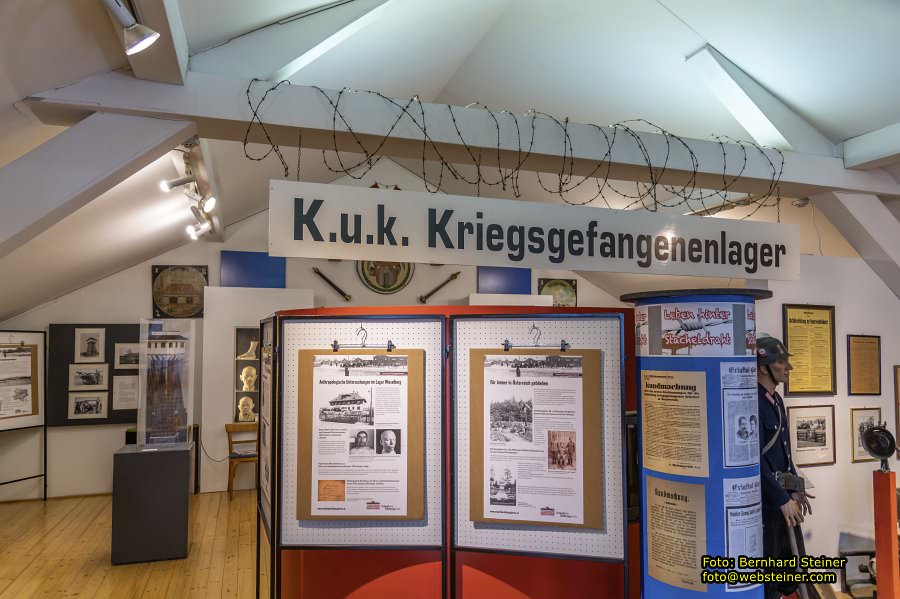

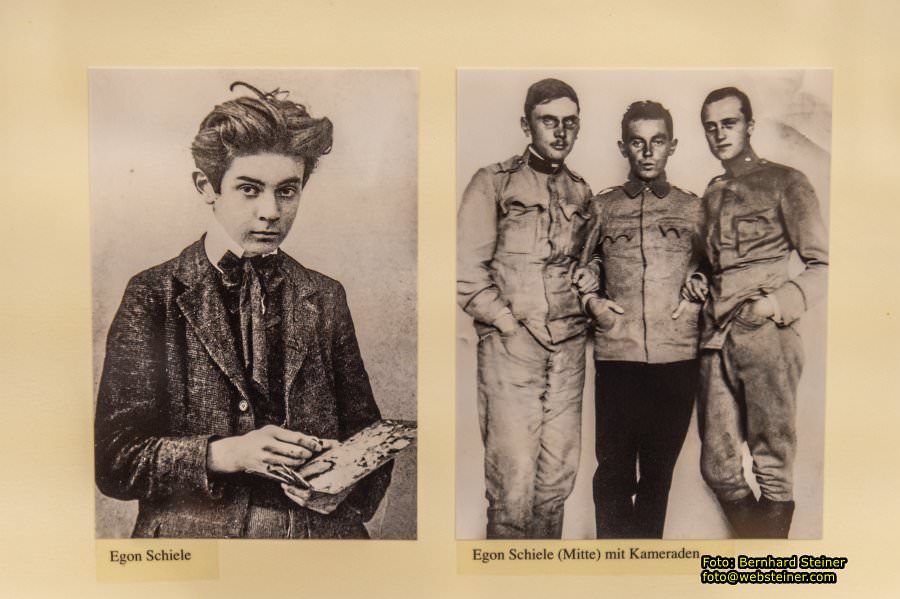

Im ehemaligen Kriegsgefangenenlager Purgstall von 1915 bis 1918 wurden

Personen der damaligen „Feindstaaten“ unter Bewachung gehalten. Unter

dem Bewachungspersonal befand sich kurze Zeit auch der Maler Egon

Schiele, der einige bekannte Werke im Erlauftal schuf.

Die Erlaufschlucht in Purgstall ist ein besonderes Naturjuwel innerhalb

des Europaschutzgebietes „Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse“.

Der Fluss hat sich hier im Laufe der Jahrtausende tief (bis 17 m) in

dem seit der letzten Eiszeit aufgelandeten Schotter (Konglomerat)

eingegraben und gilt bereits seit 1972 aufgrund seiner geologischen und

landschaftlichen Besonderheiten als Naturdenkmal. Den Besitzern der

Grundstücke, auf denen dieses Naherholungsgebiet (insbesondere der

Florian'schen Gutsverwaltung) verläuft, ist es zu danken, dass durch

eine sehr naturschonende Betriebsweise diese wunderbaren Struktu-ren

erhalten geblieben sind.

Vom Quellgebiet westlich des Erlaufsees bis zur Mündung in die Donau

bei Pöchlarn durchfließt die Erlauf ca. 75 Kilometer. Im Ortsgebiet

Purgstalls befindet sich ein 6 km langer, einmaliger Flussabschnitt -

das Naturdenkmal „Erlaufschlucht", im Volksmund auch „Praterschlucht"

genannt. Entsprechend der Bodenverhältnisse siedelten sich auch alpine

Pflanzen und Tiere an. Einige fremdländische Pflanzen sind schon zu

Beginn des 20. Jhdt. aus dem gräflichen botanischen Schlossgarten

ausgewildert und bereichern die Flora.

Gasthof Hörhan, Zum Goldenen Löwen

Cafe am Platz, Schulgasse 2, 3251 Purgstall an der Erlauf

Pfarrkirche Purgstall an der Erlauf

Die Kirche steht in der Ortsmitte von Purgstall. Sie wird im Süden von

Pfarrhof und Pfarrheim umgeben, im Westen von der hohen ehemaligen

Friedhofsmauer und im Osten vom alten Schulhaus (bis 1908) und von

Teilen der Friedhofsmauer. Gegen Nordenbildet der Kirchenplatz mit der

Kirchenstraße eine durchgehende Begegnungszone. Durch den großzügigen

Freiraum um die Kirche kommt der eindrucksvolle Baukörper auch in

unmittelbarer Nähe sehr gut zur Wirkung und verliert kaum etwas von der

wuchtigen und beherrschenden Erscheinung, die er nach allen Richtungen

hin zeigt. Die Fernwirkung ist vor allem durch das große Giebeldach mit

einer Firsthöhe von durchschnittlich 28 Metern und durch den wuchtigen

Turm an der Westfassade mit der schwungvollen barocken Zwiebelhaube

bestimmt. Der Turm weist eine Höhe von 49,96 Metern auf und ist somit

der höchste Kirchenturm des Bezirkes Scheibbs.

Katholische Pfarrkirche Purgstall hl. Petrus: Der erste Bau wurde im

14. Jahrhundert errichtet, davon sind heute noch der untere Teil des

Turmes und das jetzige nördliche Seitenportal erhalten. Am Anfang des

15. Jahrhunderts wurde die heute noch bestehende dreischiffige

spätgotische Hallenkirche erbaut. Der Chorschluss dieser spätgotischen

Kirche und die arkadenartigen Emporen wurden in den Jahren 1712–1719

neu errichtet. Aus dem Jahre 1711 liegt eine Rechnung für Kirchenrisse

vor, die Jakob Prandtauer nach Purgstall liefern ließ. Es darf daher

angenommen werden, dass der bekannte Baumeister des Barock an der

Kirche mitgeplant hat. 1871, 1980, 1985 und zuletzt 1996 erfolgten

Renovierungsarbeiten. Das Innere der Kirche ist im Wesentlichen ein

dreischiffiger Raum aus der Spätgotik, dessen Decke von einem

Netzrippengewölbe gebildet ist. Die Ausstattung stammt im Unterschied

zum spätgotischen Raum aus der Barockzeit.

Zu den bemerkenswertesten Ausstattungsstücken zählt schließlich die Orgel,

die noch das barocke Gehäuse mit einem klassischen fünfteiligen

Prospekt und einer Uhr als Bekrönung besitzt. In ihrem Werk wurde sie

jedoch mehrfach verändert. Bereits im Jahr 1650 ist der Kauf eines

Positivs von Meister Michael in Lahr am Spessart erwähnt. Die barocke

Orgel wird auf das Jahr 1730 datiert und war mit 21 Registern

ausgestattet. Der ausführende Orgelbaumeister war Gottfried Sonnholz

aus Wien. 1792 wurde die Orgel durch den Kremser Orgelbauer Ignaz Gatto

d.]. mit 22 neuen Registern ausgestattet, wobei das alte Orgelgehäuse

übernommen wurde.

Die letzte Erneuerung und Restaurierung erfolgte schließlich 1980 durch

den Orgelbaumeister Gerhard Hradetzky aus Oberbergern. Die Orgel wurde

unter Verwendung von elf noch vorhandenen barocken Registern auf den

alten Zustand von 20 klingenden Registern rückgeführt. Bei der

Kirchenneugestaltung 2019 wurde die Orgel von der Firma Pieringer,

Stadt Haag, gereinigt und neu intoniert.

Ein beherrschendes Ausstattungsstück im vorderen Teil des Kirchenschiffes ist die Kanzel,

errichtet um 1760, die am vorletzten Mittelschiffpfeiler auf der linken

Seite angebracht ist. Auf dem breit ausladenden Kanzelkorb mit leicht

geschwungenem Umriss sind vorne sitzend die vier Evangelisten mit ihren

Symbolen dargestellt. Dazwischen sind ovale Reliefs angebracht, von

denen das mittlere den zwölfjährigen Jesus im Tempel, das linke die

Taufe Christi im Jordan und das rechte die Predigt Johannes des Täufers

zeigt. Auf dem Schalldeckel, der die geschwungene Form des Kanzelkorbes

aufnimmt, ist Christus als „Guter Hirte“, umgeben von fünf schwebenden

Engelsputti, dargestellt. An der Vorderkante sitzen zwei große Engel

mit ausgebreiteten Armen. Dazwischen ist eine Inschriftkartusche mit

folgendem Zitat aus dem Lukasevangelium angebracht: „Selig, die das

Wort Gottes hören und dasselbe beachten. Lk 11,28“ Dem reichen

Kanzelschmuck entsprechend, besitzt der Aufgang sogar ein eigenes

Portal mit Türblatt.

Der Hochaltar Malers Karl Frister (1742-1783). Der

nimmt in nahezu voller Breite und Höhe den Abschluss des Mittelschiffes

ein und ist sowohl durch seine Größe als auch durch seine reiche

Goldfassung als zentrales Ausstattungsstück entsprechend hervorgehoben.

Die Altarstufen und die Altarmensa bestehen aus rotem Marmor, während

der Aufbau selbst aus Holz besteht und eine entsprechende Marmorierung

aufweist. Alle Figuren und sämtliche ornamentalen Teile sind vergoldet.

Das Altarbild ist dem Kirchenpatron gewidmet undzeigt Petrus, wie er

von Christus die Schlüssel des Himmelreiches überreicht bekommt. Das

Gemälde ist ein Werk des an der Wiener Akademie tätig gewesenen

Künstler greift in diesem Werk auf eine Komposition des Venezianers

Giovanni Battista Pittoni zurück. Als Vorlage dürfte entweder das heute

nicht mehr erhaltene Altarbild Pittonis selbst gedient haben oder

Skizzen, von denen sich unter anderem auch zwei in der Albertina in

Wien erhalten haben. Flankiert wird das prächtige Altarbild von den

Statuen der Apostel Andreas und Jakobus sowie — auBerhalb der

Altarsäulen — von den Statuen des hl. Augustinus auf der linken und des

hl. Karl Borromäus auf der rechten Seite.

Über dem Altarbild nehmen die zwei schwebenden Engel mit dem

Kirchenmodell und den Schlüsseln nochmals auf den Kirchenpatron Bezug.

Am gesprengten Dreiecksgiebel des Aufsatzes sitzt jeweils ein großer

Engel. Den Abschluss bildet die Heilig-Geist-Taube in der Glorie.

Besonders reich und durch die vollständige Vergoldung auch entsprechend

kostbar ist der Tabernakelaufbau gestaltet, der eine tempiettoartige

Form mit jeweils drei Säulchen seitlich und als Bekränzung des

kuppelförmigen Abschlusses das Lamm auf dem Buch mit den sieben Siegeln

zeigt. Seitlich des Tabernakels sind zwei anbetende Engel angeordnet.

Auf den Sockeln der seitlichen Tabernakelteile sind als Relief links

die Manna-Lese und rechts das Opfer des Hohenpriesters Melchisedech

dargestellt. Die Mitte des Tabernakels zeigt das letzte Abendmahl. Der

Entwurf zu diesem prachtvollen Hochaltar stammt vom

niederösterreichischen Regierungsbaumeister Andreas Zach (1737-1797).

Ausgeführt wurde der Altaraufbau von Ignaz Tempes. Die

Bildhauerarbeiten stammen von dem in den Kirchenrechnungen genannten

Simon Reindl aus Wien. Als Vergolder wird Herr Kirschner aus Wien

genannt.

Im Zuge der Renovierung 2019 erhielt auch die historische

Ewig-Licht-Lampe wieder ihren Platz im Zentrum vor dem Hochaltar. Die

aus der Zeit des barocken Hochaltars stammende Ampel wurde im Zuge

einer vorangegangenen Renovierung entfernt. Diese Lampe aus

getriebenem, versilbertem Messing mit reichlichen Goldauflagen und

einer kunstvoll ausgefertigten Aufhängung wurde von Mag. Pina Klonner

restauriert und verweist auf den Platz des Allerheiligsten, den

Tabernakel.

Das Herz Jesu- und das Herz Mariä-Fenster über den beiden Seitenaltären

wurden im Jahr 1893 auf Kosten einer Wohltäterin von der Mayer‘schen

königlichen Hofkunstanstalt in München bestellt.

Der Aufbau des linken Seitenaltars

entspricht optisch dem rechten Seitenaltar, ist jedoch nicht aus echtem

Marmor, sondern aus Holz gebaut und mit einer roten Marmorfassung

versehen. Das Altarbild zeigt den Tod der hl. Anna und ist ein Werk des

Martin Johann Schmidt, genannt Kremser Schmidt (1718 — 1801). Ihm ist

auch das Aufsatzbild der hl. Barbara zuzuschreiben. Die das Altarbild

flankierenden Figuren stellen links den hl. Johannes den Evangelisten

und rechts den hl. Judas Thaddäus dar. Entsprechend dem rechten

Seitenaltar ziert diesen Altar auch ein reich geschnitzter und

vergoldeter Aufsatz für die Kanontafeln.

Den rechten Seitenaltar ließ

die Verwaltung des Vogel‘schen Benefiziums 1762-65 errichten. Er war

für den Benefiziaten zum Lesen der heiligen Messenfür die Stifter des

Benefiziums bestimmt. Der Altaraufbau besteht zur Gänze aus Marmor und

soll vom Mariazeller Steinmetz Stephan Schittner in der Kartause Gaming

gefertigt worden sein. Das Altarbild stellt den Tod des hl. Josef dar

und ist das Werk des in Niederösterreich noch anderweitig

anzutreffenden Wiener Malers Franz Xaver Wagenschön (1726-1790). Die

seitlichen Figuren zeigen links den hl. Ferdinand und rechts den hl.

Leopold, Werke des Melker Bildhauers Andreas Stolz. Der hl. Ferdinand

dürfte hier in Bezug zum Hauptstifter Johann Ferdinand Vogel stehen.

Das Aufsatzbild, das dem Stil nach auch von Wagenschön stammt, zeigt

die hl. Katharina in Erinnerung an den Vorgängeraltar, der der hl.

Katharina gewidmet war.

Das Kirchenschiff hat Ausmaße von zirka 36 Meter Länge, das Langhaus

ist 18 Meter breit und 11 Meter hoch und im Querschiff beträgt die

Breite 21 Meter. Das Innere der Kirche präsentiert sich im Wesentlichen

als dreischiffiger, spätgotischer Raum. Die drei Schiffe des Langhauses

sind fast gleich hoch und mit verschiedenartigen, zum Teil recht

bizarren Netzrippengewölben eingedeckt. Die Gewölberippen sind unter

Vermittlung von Konsolen auf die Achteckpfeiler aufgesetzt.

Bemerkenswert sind die unterschiedliche‘ Ausführung der Netzrippen im

Gewölbe des Nordschiffes (im Vergleich zum Haupt- und Südschiff) sowie

die Trennung dieser Schiffe durch einen Schildbogen. Dies deutet darauf

hin, dass das nördliche Seitenschiff (aus der Erbauungszeit der Herren

von Wallsee um 1418/1450) offenbar in den Neubau des südlichen Hauptund

Seitenschiffes (erbaut um 1510 durch die Herren von Auersperg)

integriert wurde. Das Rippennetz im nördlichen Seitenschiff trägt im

Osten bemalte Wappenschildchen.

Die Kirche besitzt eine Reihe von Grabdenkmälern, unter denen wohl auf

Grund seiner Größe wie auch seines künstlerischen Ranges vor allem das Tumbagrab

des Volkhard und der Elisabeth von Auersperg unter der Orgelempore

hervorragt. Die Verstorbenen sind als Vollplastiken in Lebensgröße,

einander gegenüberliegend, aus weißem Marmor auf dem mächtigen

Tumbagrab dargestellt. An derlinken Seite der Frau ist auch noch ein

kleines Wickelkind zu sehen. Der Tod des ersten seiner vier Kinder

(1587) war für Volkhard von Auersperg der Anlass, noch zu Lebzeiten für

sich, seine Frau und seine Kinder dieses Grabmal errichten zu lassen,

wie den an der Längsseite der Tumba angebrachten Inschriftentafeln zu

entnehmen ist. Bis 1792 stand dieses Grabmonument frei rechts neben dem

Hochaltar und kam dort zweifellos mehr zur Wirkung, als es auf dem doch

etwas beengten Platz unter der Orgelempore der Fall ist. Diese Art der

Grabmalplastik ist in Niederösterreich eher ein Einzelfall. Als

Künstler ist der Regensburger Bildhauer Hans Pötzlinger anzusehen, der

diesen Auftrag über Vermittlung der Grafen von Ortenburg erhielt.

Tumbagrab des Volkhard und der Elisabeth von Auersperg

Die Kreuzwegbilder werden in der Literatur durchwegs in das Jahr 1843

datiert. In Wirklichkeit dürften sie jedoch älter sein, wahrscheinlich

handelt es sich sogar um die nachweislich 1734 gestifteten

Kreuzwegbilder. Laut Bericht der Pfarrchronik wurden 1843 die in der

Kirche befindlichen Kreuzwegbilder vom Wiener Maler und Restaurator

Johann Beltram in vergrößertem Maßstab mit neuen Rahmen hergestellt.

Anlässlich der Innenrestaurierung im Jahr 1970 wurden die

Kreuzwegbilder wieder auf die ursprüngliche Größe rückgeführt. Als

interessantes Detail zum Kreuzweg sei noch angemerkt, dass der Zyklus

15 Bilder umfasst, wobei die 15. Station die Auffindung des Kreuzes

Christi durch die hl. Helena zeigt. Seit der Neugestaltung 2019 werden

die Kreuzwegbilder nur in der Fastenzeit unter den Emporen präsentiert,

in der Osterzeit befindet sich dort ein Lichtweg und während des Jahres

die Apostelkreuze mit Leuchtern.

Die dreiseitig umlaufende Empore aus der Bauzeit um 1418/1450 mit einer

Kassettenbrüstung auf Pfeilerarkaden ist westseitig

kreuzrippenunterwölbt und im Mittelschiff mit Spitzbogenarkaden

geöffnet. Die längsseitigen Emporen aus der 1. Hälfte des 16.

Jahrhunderts sind kreuzgratunterwölbt und rundbogig geöffnet und wurden

1848 um zwei korbbogige Achsen ostwärts erweitert. Die drei

Triumphbögen am Übergang vom Langhaus zum Chor sind spätgotisch

profiliert. Der hallenartige Chor ist mit einem Kreuzgratgewölbe auf

schlanken Quadratpfeilern und Pilastern überwölbt. Die an Chorhaupt

angebaute Sakristei hat in beiden Geschoßen ein barockes

Kreuzgratgewölbe, eine spätgotische Eisenplattentüre und zwei

Lavabonischen mit Muscheldekor.

Im westlichen Chorjoch an der Nordseite hängt noch ein weiteres, etwas

kleineres Gemälde mit der Darstellung der Verkündigung an Maria. Dieses

Bild ist ein Werk des in Wien und Niederösterreich mehrfach

anzutreffenden venezianischen Wanderkünstlers Andrea Celesti

(1637-1712). Hier ist die Herkunft aus der Kartause Gaming

wahrscheinlich; denn für die dortige Klosterkirche malte Celesti das

Hochaltarbild, das sich heute zusammen mit dem gesamten Hochaltar in

der Pfarrkirche von Ybbsitz befindet.

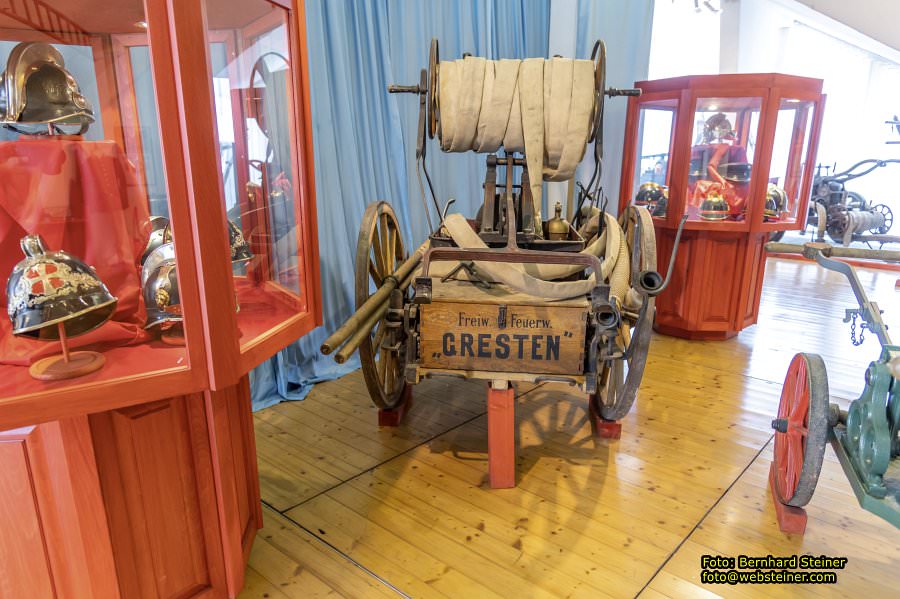

Im Erlauftaler Feuerwehrmuseum wird die Entwicklung des

niederösterreichischen Feuerwehrwesens dargestellt. Sie können

Feuerwehr nicht nur sehen, sondern auch erleben – von den

pferdegezogenen Wagenspritzen bis hin zu den modernen Einsatzfahrzeugen

von heute.

Einsatzdarstellung um 1900

HAUPTMANN: Helm mit Schuppenband, Dienstgrade: um 1892

STEIGER: Aufgabe des Steigers: Retten und Vorbrechen, Lederhelm, Steigergurt, Steigerbeil und Steigerleine

HORNIST: Aufgabe des Hornisten: Weiterleitung der Befehle mit dem Signalhorn. Helm mit rotem Federbusch und Signalhorn

Angehöriger der PUMPENMANNSCHAFT: Dienstgrade ab 1928

KAISERJUBILÄUMSSPRITZE: Firma Czermack 1908, Leihgabe der FF Gaming

ABPROTZSPRITZE mit VORDERWAGEN: Firma Knaust, Leihgabe der FF Göstling/Y.

HYDROPHOR: Firma Hekele 1887, FF Purgstall

Das Erlauftaler Feuerwehrmuseum im Feuerwehrhaus in der Pöchlarner

Straße 56 zeigt die geschichtliche Entwicklung des Feuerwehrwesens in

Niederösterreich. Neben einer umfassenden Ausstellung historischer

Feuerwehrgeräte werden jeden ersten Samstag im Monat

Feuerwehr-Oldtimerfahrten angeboten. Für Kinder steht eine alte

Karrenspritze bereit, mit der sie einen „Löschangriff“ durchführen

dürfen.

Feuerwehr - Motorrad: Puch 250 SGS - 1954, Leihgabe - FF Wang

Die Benzinmotorspritzen der ersten Jahre waren durchwegs Unikate. Der

Unterbau entstand meist in den örtlichen Schmiede- oder

Schlosserwerkstätten.

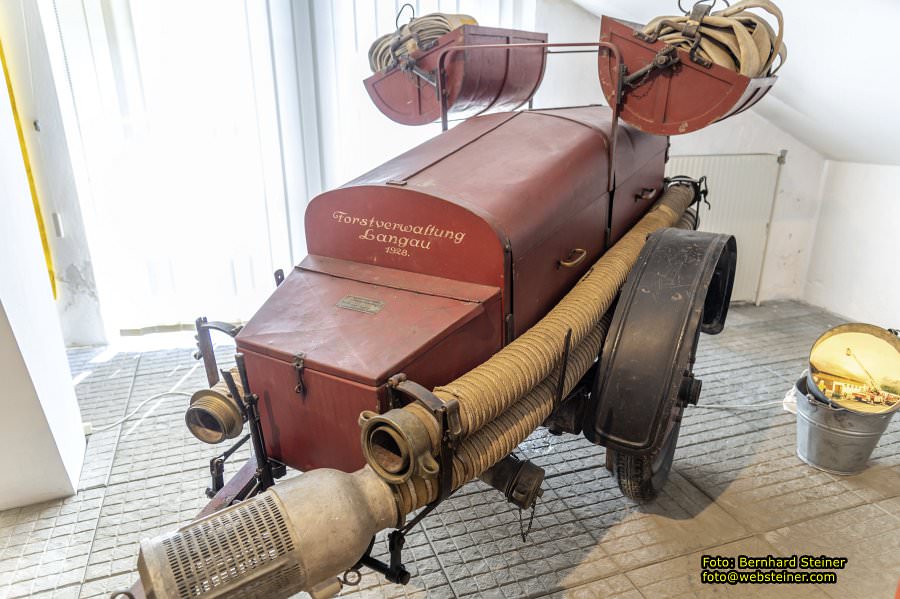

Anhängemotorspritze, Rosenbauer - 1928

Deutscher Stahlhelm, nach dem 2. Weltkrieg mit Spinne weiterverwendet

ATEMSCHUTZ

Die größte Gefährdung bei Bränden stellen Atemgifte und Rauchgase dar.

Die Feuerwehrmänner versuchten sich seit je her mit feuchten Tüchern

oder Mundschwämmen und zu schützen. Dies war nur vorgetäuschter

Atemschutz und so gut wie wirkungslos. Erst durch die Einführung von

Gasmasken, von Sauerstoffschutzgeräten und des Pressluftatmers, war ein

wirkungsvoller Atemschutz gegeben. Diese Geräte ermöglichten ein

gezieltes Arbeiten in brennenden und verrauchten Gebäuden.

Gas- oder Atemmasken

Gasmaske für leichtem Atemschutz, S[Schutz]-Maske 1936

Gasmaske mit Kohlendioxid-Filter

Volksgasmaske, Firma Dräger

Mundschwamm

Kreislaufgerät, SSG Dräger/Auer Typ: Heeresatmer, um 1940

Pressluftatmer, um 1955, Leihgabe der FF Gresten-Land

Schlauchgerät, um 1937, Leihgabe der Betriebsfeuerwehr Kienberg

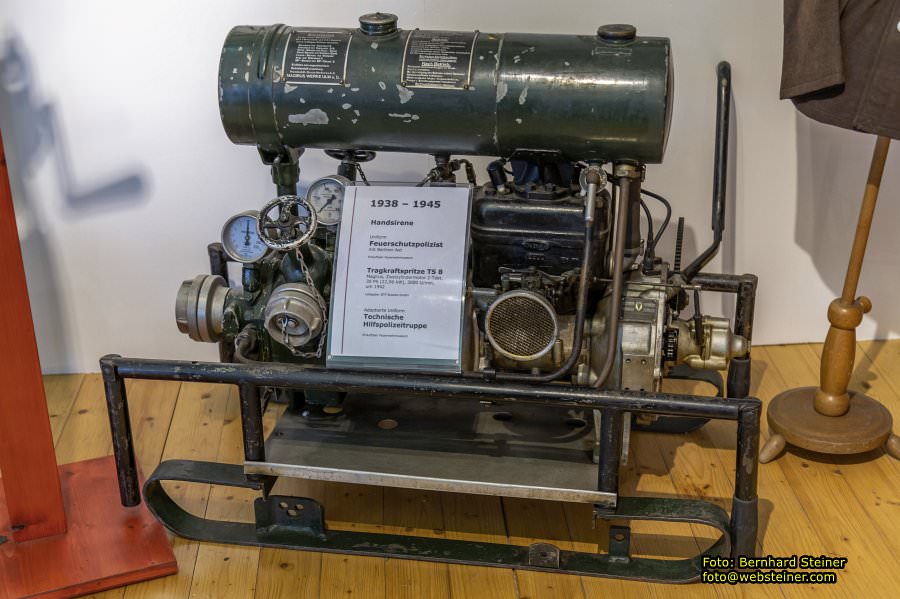

1938-1945

Handsirene

Uniform Feuerschutzpolizist mit Berliner Axt

Tragkraftspritze TS 8, Magirus, Zweizylindermotor 2-Takt, 30 PS (22,06 kW), 3000 U/min, um 1942

Adaptierte Uniform Technische Hilfspolizeitruppe

1938-1945

Nach der Angliederung Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938

waren die Feuerwehren von einschneidenden Veränderungen betroffen:

Auflösung der Feuerwehren als Vereine und Umwandlung in eine technische

Hilfspolizeitruppe, basierend auf Freiwillige; Übernahme des

Feuerwehrvermögens in das Gemeindeeigentum; Sirenen durften für den

normalen Brandeinsatz nicht verwendet werden; 1942 Aufstellung einer

Hitlerjugend-Feuerwehrschar; Ab 1943 waren die Feuerwehren laufend bei

Einsätzen nach Bombenangriffen eingesetzt.

Bezirksfunkstelle Florian Purgstall

Die Bezirksfunkstelle Florian Purgstall wurde ab dem Jahr 1960 von

Purgstaller Feuerwehrmännern und deren Frauen betreut. Tägliche

Proberufe, Einsatz- und Einsatz-Sofortmeldungen wurden von den zwei

Funkstationen, „Florian 118" und „Florian 218" rund um die Uhr

freiwillig von den Feuerwehrangehörigen betreut. Regelmäßig mussten

Proberufe nach Tulln und nach Mariazell durchgeführt werden.

ALARMIERUNG

Besondere Bedeutung kam von Anbeginn an der Warnung der Bevölkerung und

der Verständigung der Einsatzkräfte zu. Kirchenglocken wurden von

Signalhörnern und diese später von Sirenen abgelöst. Viele Feuerwehren

besaßen elektrische Klingelleitungen. An der Einsatzstelle erfolgte die

Nachrichtenübermittlung durch Hörner und Pfeifen (einzelne Kommandos -

Ortsrufe). Seit den Siebzigerjahren ist es möglich die Feuerwehrmänner

mit Funkmeldeempfänger (Pager) zu verständigen. Heute ist der

Digitalfunk wichtigstes Verbindungsmittel der Feuerwehren im Einsatz.

Alarmierungsanlage von 1889

1883 bestand bereits die Linie von Gresten-Steinakirchen/F.-Purgstall,

1884 Purgstall-Scheibbs-Neubruck und ab 1889 wurde sie bis

Ruprechtshofen erweitert.

Helmabzeichen und Dienstzeichen

Die Republik Armenien ist ein

Binnenstaat in Vorderasien und im Kaukasus mit rund 3 Millionen

Einwohnern. Die Gesamtfläche beträgt 29.800 Quadratkilometer. Armenien

grenzt im Norden an Georgien, im Osten an Aserbaidschan, im Süden an

die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan und den Iran und im Westen

an die Türkei. Hauptstadt und mit rund einer Million Einwohnern größte

Stadt Armeniens ist Jerewan. Weitere wichtige Städte sind Gjumri,

Wanadsor und Wagharschapat mit der Kathedrale von Etschmiadsin

(UNESCO-Weltkulturerbe). Unter den dokumentierten Kriegsgefangenen der

russischen Armee befanden sich 191 Armenier. Diese stammten aus

verschiedenen Teilen des Russischen Reiches, vorwiegend aus den

Bezirken Erivan, Elisabetpol, Tiflis und Baku. Die 191 Armenier wurden

in den Lagern Eger, Reichenberg, Theresienstadt, Bruck-Kiralyhida,

Grödig, Wieselburg an der Erlauf, Hart und Spratzern dokumentiert. Von

ihnen sind unterschiedliche Listen, Messblätter, ethnographische

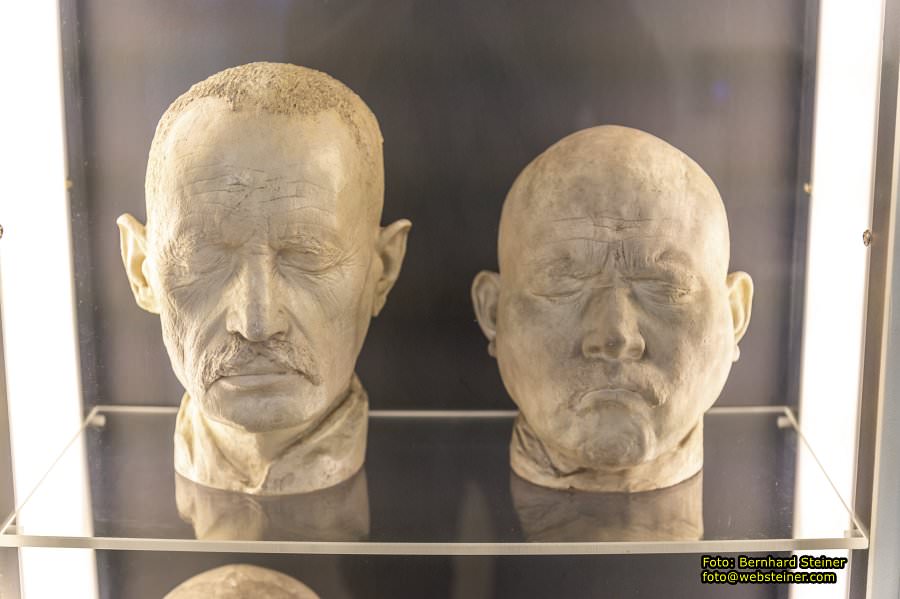

Aufzeichnungen und Fotografien erhalten, sowie auch acht Gipse. Drei

Kriegsgefangenen wurden mit dem Phonographen aufgenommen. Josef

Weninger veröffentlichte 1951 den Band „Armenier. Ein Beitrag zur

Anthropologie der Kaukasusvölker", in dem er die Ergebnisse der

Forschung, sowie Fotografien ausgewählter armenischer Kriegsgefangener

anonymisiert präsentierte.

Die Frage nach dem Menschen hinter einer Archivnummer stand im

Mittelpunkt eines österreichisch-armenischen Forschungsprojekts unter

der Leitung von Univ. Doz. Dr. Dr. h.c. Jasmine Dum-Tragut

Bakk.rer.nat., Armenologin an der Universität Salzburg. Eine

Spurensuche, die ihren Anfang im Archiv Pöch in Wien nahm, über

österreichische, russische und armenische Archive und schlussendlich in

die Heimat der Kriegsgefangenen, nach Armenien, führte. Die Ergebnisse

der Forschung wurden 2019 in einer Ausstellung am Genozidmuseum in

Jerevan (Armenien) präsentiert. Fotos, Pläne und Leihgaben von den

Kriegsgefangenenlagern Wieselburg, Mühling und Purgstall bereicherten

die Ausstellung in Armenien.

Auf den Lagerfriedhöfen in Wieselburg und Purgstall fanden in den

Jahren des Ersten Weltkriegs auch armenische Kriegsgefangene ihre

letzte Ruhestätte. Im Lagerfriedhof in Purgstall befinden sich sechs

Armenier. Jasmine Dum-Tragut hat die aus dem Sterberegister zur

Verfügung stehenden Informationen durch weiteres Archivmaterial

ergänzt.

Anthropologische Forschungen an Kriegsgefangenen

Der Erste Weltkrieg bot Forschern unterschiedlichster Disziplinen die

Gelegenheit ihren Forschungsinteressen in den Kriegsgefangenenlagern

nachzugehen. Rudolf Pöch (1870-1921) war ein österreichischer

Mediziner, Ethnograph, Anthropologe und Forschungsreisender. Nach dem

Pöch 1897 in Bombay und 1902 in Afrika gedient hatte, unternahm er ab

1904 Expeditionen nach Neu-Guinea, Indonesien, Australien und in die

Kalahari. 1913 wurde er zum Professor für Anthropologie und Völkerkunde

ernannt und leitete das Institut für Anthropologie und Ethnographie an

der Universität Wien. Im Auftrag der Anthropologischen Gesellschaft

Wien und der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften führte er

umfangreiche Studien in den Kriegsgefangenenlagern durch. Zwischen 1915

und 1918 dokumentierte Pöch etwa 7.000 Kriegsgefangene. 5.000

Fotografien, Phonogrammaufnahmen, Kurzfilme und etwa 300 Gipsformen

wurden hergestellt.

Rudolf Pöch führte auch im Lager Wieselburg anthropologische

Untersuchungen an russischen und serbischen Kriegsgefangenen vom 18.

bis 24. Dezember 1916 und vom 1. bis 6. Jänner 1917 durch und

dokumentierte dabei insgesamt 117 Personen, darunter 104 russische

Kriegsgefangene (25 Slawen, 4 Balten, 33 Finno-Ugrier, 23 Turkstämmige,

5 Balkanvölker und 14 Kaukasier). Unter den letzteren befanden sich 12

Armenier, die alle am 3. Jänner 1917 vermessen und befragt wurden.

Der Erste Weltkrieg

Der wachsende Gegensatz zwischen den europäischen Großmächten gegen

Ende des 19. Jahrhunderts führte zur Bildung von militärischen

Bündnissystemen: der Dreibund (Mittelmächte) - Deutsches Reich,

Österreich-Ungarn und Italien (allerdings mit wechselnden Interessen)

stand der Entente Frankreich, Russland, Großbritannien gegenüber. Der

Gegensatz Deutsches Reich zu Frankreich war noch durch den Krieg von

1870 bestimmt, der Konflikt mit dem Britischen Königreich vor allem

durch die Frage nach der Vormachtstellung zur See. Österreich-Ungarn

stritt mit Russland um die Vormachtstellung am Balkan. Der junge Staat

Serbien, mit dem mächtigen Russland verbündet, versuchte alle Südslawen

in einem Staat zu vereinigen. Dadurch zog er sich die Feindschaft der

Donaumonarchie zu, weil vor allem die slawische Bevölkerung des

Vielvölkerstaates vehement auf eine, wie auch immer definierte,

Loslösung von Wien drängte. Als 1908 Österreich-Ungarn das bereits

besetzte, mehrheitlich von Südslawen bewohnte Bosnien annektierte,

schien ein Krieg bereits unvermeidlich. Doch erst das Attentat auf das

österreichische Thronfolgerpaar Franz Ferdinand und Sophie am 28. Juni

1914 in Sarajewo wurde zum Auslöser des Krieges, wobei die Ausweitung

des Konfliktes zu einem Weltkrieg nicht im Interesse Österreichs lag.

Die Mitglieder der Bündnissysteme hatten den Weltkonflikt nicht gerade

gewollt, aber ihn doch auch keineswegs gescheut.

Kriegsgefangenenlager in der österreichisch-ungarischen Monarchie

Der Erste Weltkrieg führte schon bald nach seinem Ausbruch zu

Verhältnissen, wie sie in der Kriegsgeschichte zuvor niemals

vorgekommen waren. Dies traf auch auf die ungeheuer große Zahl der

Kriegsgefangenen zu. Hat sich schon die bloße Unterbringung dieser

Menschenmengen als ein schwer zu lösendes Problem dargestellt, so

gesellte sich als besonders erschwerendes Moment die Entstehung

verheerender Seuchen hinzu, die bald nach Kriegsbeginn im Kriegsgebiet

auftraten und durch Übertragung der Krankheitserreger sich auch in den

im ersten Ansturm für die Kriegsgefangenen geschaffenen, notdürftigen

Provisorien und Barackenbauten in großem Maße auszubreiten drohten. Die

Kriegsgefangenen sollen in großen Lagern zusammen gefasst werden, um

sie einerseits einfach zu bewachen und verwalten zu können.

Andererseits um die Zivilbevölkerung vor jenen Seuchen, deren Träger

die Kriegsgefangenen anfangs waren, dauernd und sicher zu schützen. Es

entstanden somit in kürzester Zeit große Barackenstädte, bei deren Bau

die modernsten Errungenschaften der Technik und die neuesten

Erfahrungen auf dem Gebiet der Hygiene verwertet wurden. Mehr als

80.000 Gefangene und Bewachungssoldaten lebten von 1915 bis 1918 in

solchen Lagern in den niederösterreichischen Gemeinden Wieselburg,

Mühling und Purgstall.

Lagerfeuerwehren

Auf feuerpolizeiliche Vorkehrungen wurde auf Grund der vielen

Holzbaracken in allen drei Lagern großer Wert gelegt. In den Lagern

Wieselburg und Purgstall befanden sich zwei, in der Offiziersstation

Mühling eine Feuerspritze. Überdies befand sich im Lager Wieselburg für

alle Lager eine Benzinmotorspritze. Im Lager Purgstall standen 43

Hydranten und sechs Wasserbetonreservoirs mit je 25 Kubikmeter

Wasserinhalt zur Verfügung. Im März 1918 bestand die Lagerfeuerwehr

Purgstall aus 30 Mann eigener Mannschaft sowie 52 kriegsgefangene

Russen, die gut ausgebildet waren.

Brände im Lager

In den Lagern fanden verschiedene lokale Brände statt, die aber rasch

von den Lagerfeuerwehren gelöscht werden konnten. Der folgenschwerste

Brand fand im Kriegsgefangenenlager Wieselburg in der Nacht vom 24.

Dezember auf den 25. Dezember 1917 statt, dem das Verwaltungsgebäude im

Lager I zum Opfer fiel. Dieser Brand war sehr mysteriös und warf viele

Fragen auf.

Brände außerhalb der Lager

Am 2. April 1916 stand ein Teil des Sägewerkes des Herrn Emanuel

Angerer in Purgstall in Brand. Weiters brannte ein gefüllter Schuppen

mit trockenen Brettern sowie das angebaute Wohngebäude des

Sägearbeiters. Die Feuerwehr Purgstall war durch die Kriegslage

ziemlich dezimiert und dadurch war die Mithilfe durch die

Lagerfeuerwehr von großer Bedeutung.

Lagerablauf

Die Kriegsgefangenen wurden mit der Eisenbahn in das Erlauftal gebracht

und bei ihrem Eintreffen im Lager Wieselburg zuerst im Kontumazlager

(Quarantänelager) untergebracht und nach längerer Kontumazierung und

Beobachtung in der Zentral-reinigungsanstalt, in welcher binnen 24

Stunden 3.000 Mann gebadet, gereinigt sowie deren Kleider und Wäsche

desinfiziert werden konnten, untergebracht. Erst nach gründlicher

Reinigung, Desinfizierung und ärztlicher Untersuchung kamen sie in das

eigentliche Lager. Die Kriegsgefangenen waren in Baracken mit einem

Fassungs-raum von 200 Mann untergebracht und lagen auf Holzpritschen.

Entlausung

Die ankommenden Transporte wurden nach ihrem Einlangen einer ärztlichen

Musterung unterzogen, verköstigt und unmittelbar nachher partienweise

entlaust. Den Gefangenen wurden die Haare geschnitten und jeder erhielt

reine Wäsche. Die Bekleidungsstücke der Kriegsgefangenen wurden

inzwischen der Dampfdesinfektion unterzogen. Pelze und Kappen wurden in

die Schwefelungskammern gebracht. Wertlose Gegenstände, unbrauchbare

Kleider und Wäschestücke wurden im Verbrennungsofen verbrannt. Der

gebadete Mann wurde nackt einer neuerlichen ärztlichen Untersuchung

unterzogen und im Anschluss mit Schutzpockenlymphe geimpft.

Proteste der Bevölkerung

Nach Dienstschluss verbrachten manche Offiziere einen vergnügten Abend

mit Musik in den umliegenden Gasthäusern. Die Bevölkerung reagierte

daraufhin mit Protesten in diversen Zeitungen, da ihre Angehörigen im

Fronteinsatz waren, während sich die Offiziere zu Hause vergnügten.

Originalgipsabguss von einem russischen Kriegsgefangenen anlässlich anthropologischer Untersuchungen von Dr. Rudolf Pöch

Im Mai 1916 wurde der Maler Egon Schiele

von Wien nach Mühling in die Provianturkanzlei der Station für

kriegsgefangene Offiziere versetzt. Am 3. Mai 1916 traf er in Mühling

ein. Bis Jänner 1917 lebte Schiele, teilweise mit seiner Gattin Edith

und seinem Hund Lord, im Erlauftal. Egon Schiele führte minuziös ein

Kriegstagebuch.

Egon Schiele & Egon Schiele (Mitte) mit Kameraden

Bau von Kriegsgefangenenlagern

In der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie offenbarten sich

bald nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges auf allen Gebieten der

Kriegsführung Verhältnisse, wie sie in der Kriegsgeschichte niemals

zuvor vorgekommen waren, so auch hinsichtlich der ungeheuer großen Zahl

von Kriegsgefangenen. Im Verlauf des Ersten Weltkrieges gerieten rund 8

bis 9 Millionen Soldaten in feindliches Gewahrsam, die Mehrheit der

Kriegsgefangenen, etwa 5 Millionen bis zum Jahr 1917, allein an der

„östlichen" Front. Vertraut man offiziellen Schätzungen, so befanden

sich rund 2,9 Millionen Soldaten in Lagern des Russischen Zarenreichs,

2,5 Millionen im Deutschen Reich und rund 1,9 Millionen in

Österreich-Ungarn. In Lagern des Russischen Zarenreichs waren ungefähr

160.000 Deutsche und mehr als 2 Millionen österreich-ungarische

Heeresangehörige interniert. Umgekehrt befanden sich 1,4 Millionen

Soldaten des Russischen Zarenreichs im Deutschen Reich und etwa 1,27

Millionen in Österreich-Ungarn. Von den etwa 1,9 Millionen

Kriegsgefangenen in der Habsburgermonarchie stellten daher Angehörige

der Zarenarmee weit mehr als die Hälfte, gefolgt von rund 369.000

Italienern, 155.000 Serben und anderen. Ein schwer zu lösendes Problem

war, die Entstehung verheerender Seuchen zu verhindern, die bald nach

Kriegsbeginn auftraten. In den notdürftigen Provisorien und

Barackenbauten für die Kriegsgefangenen konnten sich die

Krankheitserreger rasch ausbreiten.

Um die Zivilbevölkerung vor jenen Seuchen zu schützen, entstanden in

kürzester Zeit in den einzelnen Militärkommandobereichen große

Barackenstädte, bei deren Bau die modernsten Errungenschaften der

Technik und die neuesten Erfahrungen auf dem Gebiet der Hygiene

angewendet wurden. In Niederösterreich wurden im Jahr 1915 unter

anderem Kriegsgefangenenlager im Erlauftal, in den Gemeinden

Wieselburg, Mühling und Purgstall, errichtet. Durch die erfolgreich

bekämpfte Seuchengefahr und die dadurch erreichte Gesundheit der

Kriegsgefangenen konnten diese als Arbeitskräfte in den verschiedenen

Betrieben des Hinterlandes wie auch im Bereich der Armee eingesetzt

werden. Die Kriegsgefangenenlager leerten sich allmählich wieder, bis

auf die Schonungsbedürftigen, Kranken und den Beschäftigten in den

Eigenbetrieben der Lager. Die Kriegsgefangenenlager des Erlauftales

sind im Hinblick auf ihre grundsätzlichen Strukturen nicht mit jenen

des Zweiten Weltkrieges zu vergleichen.

Originalgipsabgüsse von russischen Kriegsgefangenen anlässlich anthropologischer Untersuchungen von Dr. Rudolf Pöch

Bewachung - Fluchtversuche

Auf die Bewachung der Kriegsgefangenenlager wurde großer Wert gelegt.

Jede Wohn-, Werkstätten- und Verpflegsgruppe war eingefriedet.

Insgesamt wurden 21 Hochstände und 18 Schilderhäuser für die äußere

Bewachung errichtet. Viele Fluchtversuche fanden nur deshalb statt, um

an Lebensmitteln zu kommen.

Mitrailleusen-Abteilung

Für den Fall eines Aufruhrs im Lager Purgstall hatten die Wachposten

auf den Hochständen anfangs Handgranaten in versperrbaren Holzkästchen

zur Verfügung. Später wurden zwei Mitrailleusen stationiert.

Mitrailleusen waren geschützähnliche, mehrläufige, mit der Hand zu

kurbelnde Maschinenwaffen von Gewehrkaliber, Vorgänger der

Maschinengewehre.

Schießstätte

Für die Ausbildung der Wachtruppen im Gebrauch der Feuerwaffen wurde in

Mühling eine Schießstätte für die Lager Wieselburg, Mühling und

Purgstall errichtet. Die Schießübungen der Wachmannschaften hatten zum

Unterschied der Fronttruppen lediglich den Zweck, die Mannschaft an den

scharfen Schuss zu gewöhnen, dass diese als Posten oder bei Assistenzen

von ihrer Waffe Gebrauch machen konnten. Ein Großteil der

Wachmannschaften hatte nämlich noch nie mit einem Gewehr geschossen.

Abhärtung der Wachmannschaft

Aus Reinlichkeitsgründen aber auch zur Abhärtung badete die Mannschaft

im Sommer wöchentlich zweimal im Freien, in einem bestimmten Teil der

Großen Erlauf. Im Winter und in der kühlen Jahreszeit fand das Baden

wöchentlich einmal in einem geschlossenen Raum statt.

Omnia - Pumpe, Firma Knaust, um 1884

Einfache, aus Holz gefertigte Handspritzen, auch Stockspritzen genannt,

gab es vereinzelt bereits seit dem 14. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert

wurden Handdruckspritzen, die man in Eimer oder Bottiche stellte,

verwendet. Mit ihnen konnte Wasser gepumpt oder verspritzt werden doch

gab es keine Möglichkeit das Wasser mit diesen Geräten anzusaugen.

Verbesserte Modelle standen erst ab ca. 1800 zur Verfügung.

Vor Gründung einer Feuerwehr

Bis zum 19. Jahrhundert war grundsätzlich jeder Einwohner verpflichtet

im Brandfall Hilfe zu leisten. Die Josephinische Feuerordnung von 1782

legte bereits die Ausrüstung der einzelnen Gemeinden mit Löschgeräten

fest. Löscheimer, Einreißhaken und einfache Stockspritzen waren damals

die üblichen Geräte. Dem Nachtwächter kam bezüglich der Entdeckung von

Bränden besondere Bedeutung zu.

Nachtwächter mit Hellebarde, Laterne und Stechuhr

Trinkhorn, 1881, FF-Purgstall/Erlauf

H. Florian, Hinterglasbild aus Sandl/OÖ

Heiliger Florian, Schutzpatron der Feuerwehr

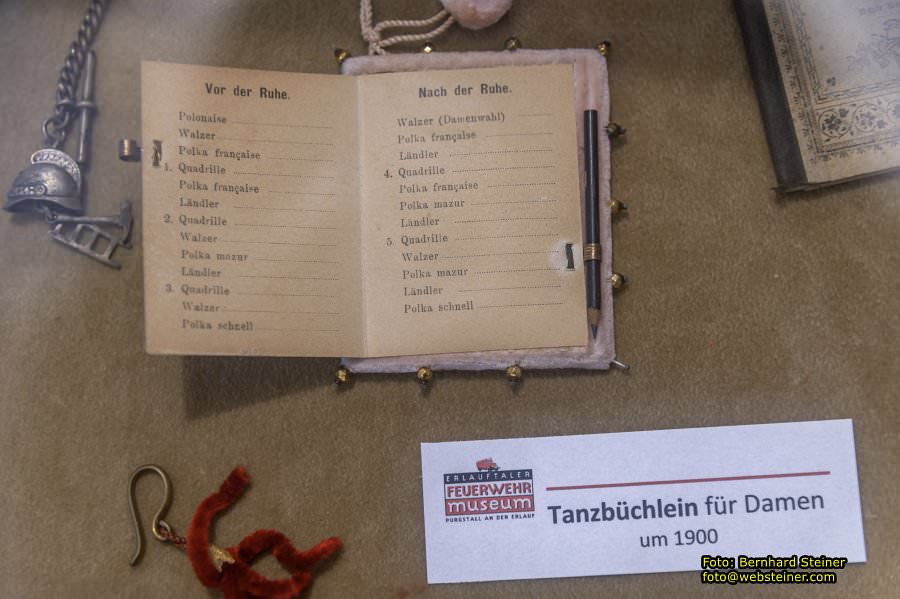

Damenballspenden bei Feuerwehrbällen um 1900

Tanzbüchlein für Damen um 1900

Löschfahrzeug - Allrad - LFA - Steyr

Für die Deutsche Wehrmacht wurde dieses Fahrzeug der Type 1500 A,

Baujahr 1943, Nutzleistung 80 PS, gebaut. 1949 wurde es von der

Feuerwehr Leonstein, Bezirk Kirchdorf, OÖ, als Löschfahrzeug mit

offenem Aufbau adaptiert. 1977 ging es in den Besitz eines

Oldtimersammlers über und 1993 wurde es vom Erlauftaler Feuerwehrmuseum

erworben.

Steyr 1500A, 8 Zylinder Motor, luftgekühlt, Baujahr 1943

Löschfahrzeug- Allrad - LFA - Morris

Dieser Waffentransporter der Type Morris 1 to, Baujahr ca. 1940,

Nutzleistung 70 PS, wurde von der britischen Armee verwendet. 1955

erwarb die Feuerwehr Lauterbach, Bezirk Kirchdorf, OÖ, das Fahrzeug ünd

adaptierte es als Löschfahrzeug. Bis 1992 stand es in Lauterbach im

Einsatz und wurde dann vom Erlauftaler Feuerwehrmuseum angekauft.

Leichtes Löschfahrzeug - LLF - Opel Blitz

Bei der Feuerwehr Gaming, Bezirk Scheibbs, stand diese Type, Baujahr

1959, Nutzleistung 58 PS, in Verwendung. 1991 wurde es vom Erlauftaler

Feuerwehrmuseum angekauft.

Opel Blitz, Leichtes Löschfahrzeug, Baujahr 1959

Tanklöschfahrzeug 1500 - TLF 1500 - Opel Blitz

Bei der Feuerwehr Krems, Wache Stein, wurde von 1961 bis 1972 dieses

Fahrzeug der Type 3.6-36-30, Baujahr 1939, Nutzleistung 75 PS,

verwendet. Von 1972 bis 1984 stand es bei der Feuerwehr Purgstall im

Dienst. In den Jahren 1991 und 1992 wurde das Fahrzeug in 1300

freiwilligen Arbeitsstunden restauriert und repräsentiert nun ein

typisches Wehrmachtsfahrzeug, das in der Nachkriegszeit aufgebaut und

mit einer Vorbaupumpe versehen wurde.

Opel Blitz, Tanklöschfahrzeug, Baujahr 1939

FEUERWEHR PURGSTALL

Am 29. September 1870 wurde die Freiwillige Feuerwehr Purgstall von Dr.

Gustav Bergwald gegründet. Anton Nurscher wurde zum ersten Kommandanten

gewählt. Die Marktgemeinde Purgstall, die Gutsinhabung und die Pfarre

stellten ihre Löschrequisiten zur Verfügung. Noch im selben Jahr wurde

das Feuerwehrhaus in der Feichsenstraße erbaut. 1878 errichtete die

Feuerwehr einen Steigerturm. Am 6. Juli 1926 erhielt die Feuerwehr ein

Rüstfahrzeug der Marke FIAT und eine Motorspritze. 1945 erwarb die

Feuerwehr ein weiteres Auto und 1958 einen Tankwagen der Marke OPEL

BLITZ. 1971 wurde das erweiterte Feuerwehrhaus sowie das

Feuerwehrmuseum eröffnet. Am 5. September 1990 wurde mit dem Neubau des

Feuerwehrhauses begonnen. Am 20. September 1992 wurde das Feuerwehrhaus

und das darin untergebrachten Erlauftaler Feuerwehrmuseum eröffnet.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun:

Erlauftaler Feuerwehrmuseum, Purgstall/Erlauf, Juni 2023: