web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Schloss Greillenstein

Renaissanceschloss bei Horn im Waldviertel, September 2023

Schloss Greillenstein ist ein Renaissance-Schloss im

Ort Greillenstein in der niederösterreichischen Gemeinde Röhrenbach.

Die Geschichte des Schlosses ist eng mit dem Adelsgeschlecht Kuefstein

verbunden. Das Gebäude ist seit 1534 im Privatbesitz der Familie

Kuefstein und ist seit den 1960er-Jahren nicht mehr bewohnt, sondern

dient als Museum. Es ist damit eines der ersten Schlösser, die als

Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Das Schloss Greillenstein ist eine vierflügelige Anlage um einen

quadratischen Innenhof, in dem sich mehrere Barockvasen befinden, die

von Johann Bernhard Fischer von Erlach entworfen wurden. Die

Inneneinrichtung ist zum überwiegenden Teil noch im Originalzustand

erhalten und wurde teilweise ergänzt. Das Gebäude besitzt zwei

Hauptgeschoße. Im Süden befindet sich ein großer Torturm. Über den

Schlossgraben führt eine Brücke mit barocken Steinfiguren. Vor dem

Schloss liegt ein englischer Landschaftsgarten, der im 17. und 18.

Jahrhundert angelegt wurde.

Von Beginn an lag das Schloss inmitten einer Gartenanlage. Blütezeit

war das 18 Jahrhundert als Park und Garten in barocker Manier

neungestaltet wurden. Aus dieser Zeit stammen die beeindruckenden

Baumalleen, Balustraden und Sandsteinzwerge. Zwischen Schloss und

Obstgarten erstreckten sich die barocken Gärten, die durch den Bau der

öffentlichen Straße um 1900 zerstört wurden. Heute stellt sich dieser

Raum als Landschaftspark dar.

Neben dem Schloss, unter hohen Bäumen, geschützt durch eine dichte

Buschreihe verbirgt sich der Zwergengarten, in dem etwa 60 Jahre die

barocken Zwerge standen, bevor sie endgültig ins Schloss in Sicherheit

gebracht wurden. Heute ist dieser trockene Schattengarten für Kenner eine Fundgrube

botanischer Besonderheiten. Künstler haben hier Märchen und Sagen, in

welchen Zwerge eine tragende Rolle spielen, neu interpretiert.

Die erste Erwähnung einer kleinen Wehrburg, welche im Besitz der

Grellen war, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Nach dem Aussterben der

Grellen um 1313 wechselte der Besitz mehrmals, unter anderem an die

Familien Dachpeckh und Volkra, bis Hans Lorenz von Kuefstein die Burg

im Jahre 1534 durch Kauf erwarb. Die Familie Kuefstein war

höchstwahrscheinlich im 13. Jahrhundert aus Kufstein in Tirol ins

Donautal gekommen, wo sie in Spitz an der Donau Pfleger waren und

später Besitzungen erwarben. Als Mitgift seiner Frau erhielt Hans Jacob

von Kuefstein 1414 die kleine Burg Feinfeld im Nachbarort von

Greillenstein. Damit wurde die Familie im Waldviertel ansässig.

Unter Hans Georg III. Freiherr von Kuefstein, Vicedom

(Landeshauptmann-Stellvertreter) und Vertreter der protestantischen

Stände in Niederösterreich, wurde die Festung Greillenstein abgerissen.

In den Jahren 1570 bis 1590 wurde das prächtige Renaissanceschloss mit

seinen Nebengebäuden erbaut und ist bis heute in seinen Ausmaßen

unverändert geblieben. Das Schloss diente dem Erbauer und seinen

Nachfolgern primär zur Repräsentation und als Sitz einer

Grundherrschaft. Trotz ihrer protestantischen Gesinnung blieb die

Familie stets dem Kaiser treu ergeben und bekleidete hohe Stellen in

der Verwaltung, bei Hof und im kaiserlichen Heer. Eine Auszeichnung,

die nur wenigen protestantischen Familien zuteil wurde.

Im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges traten die Kuefsteins zum

katholischen Glauben über. In der Anfangsphase des Krieges musste

jedoch der protestantische Hans Jakob Freiherr von Kuefstein das

Schloss verlassen, als sich hier im Jahre 1620 Feldmarschall Graf

Bouquoy, Befehlshaber des kaiserlichen Heeres, mit Graf Tilly,

Feldmarschall des Herzogs Maximilian von Bayern, traf. Die beiden

Feldherren dürften das gemeinsame Vorgehen, welches schließlich zur

Schlacht am Weißen Berg führte, in Greillenstein geplant haben. Ein

Jesuitenpater im Gefolge Tillys berichtet in seinem Tagebuch, dass sie

während ihres Aufenthaltes in Greillenstein die protestantischen

Schriften aus der Bibliothek verbrannten. Vor den Übergriffen der

schwedischen Truppen, die um 1645 durch das Waldviertel zogen, blieb

Greillenstein verschont.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg war das Land ausgeblutet. In Röhrenbach,

einem Dorf der Grundherrschaft mit etwa zwanzig Höfen, haben nur acht

Menschen die Gräuel des Krieges überlebt. Die Folge davon war eine

schwere wirtschaftliche Krise. Durch Umstellungen der Bewirtschaftung

des Landes konnte ein neuer Aufschwung und damit die Erhaltung der

Herrschaft Greillenstein gesichert werden. Das 18. Jahrhundert brachte

der Region lange Jahre des Friedens und Wohlstandes. In dieser Zeit

wurde dem Schloss durch harmonische Veränderungen und Ergänzungen im

barocken Stil ein neues Gesicht gegeben.

Eine weitere schwere Krise erlitten der Besitz und die Grundherrschaft

Greillenstein allerdings durch die Einquartierung französischer Truppen

von Juli bis Dezember 1809. 383 Stabs- und Oberoffiziere mit 639

Dienern, Unteroffizieren, Gemeinen und 1404 Pferden mussten versorgt

werden. In diesen Monaten wurden nicht nur ein Teil der Möbel zerstört,

sondern auch die Vorräte der Grundherrschaft erschöpft. Nach dem Abzug

der französischen Garnison war der Besitz in einem so beklagenswerten

Zustand, dass Johann Ferdinand III. Graf von Kuefstein den Besitz dem

Kaiser zum Kauf anbot. Dieser lehnte allerdings ab und beauftragte

Johann Ferdinand III., die Herrschaft Greillenstein wieder in Stand zu

setzen. Durch seine sehr bescheidene Lebensweise und sein

wirtschaftliches Geschick gelang ihm das auch.

Nach der Auflösung der Grundherrschaften verlor das Haus seine Aufgabe

als Amtsgebäude und seine Besitzer eine wesentliche Einkommensquelle.

Der oftmaligen Abwesenheit der Besitzer, bedingt durch ihre Tätigkeiten

im diplomatischen Dienst, verdanken wir heute den Erhalt der

Originaleinrichtung des Gerichtssaales und der Registratur.

Dass Greillenstein die russische Besatzung so schadlos überstand,

verdankte es dem Offizier, der das Kommando in Horn und Umgebung hatte.

Dieser besichtigte das ganze Haus und positionierte zwei mit

Maschinengewehren bewaffnete Wachen vor dem Schloss, mit dem Auftrag,

keinen russischen Soldaten ins Haus zu lassen.

Bis 1959 war das Schloss, welches auch heute noch im Besitz der Familie

Kuefstein ist, bewohnt. Schließlich entschied man sich, das Haus als

Museum zu öffnen und den Besuchern ein lebendiges Bild des Lebens und

des Verwaltungswesens bis zum Jahre 1848 zu vermitteln.

Zu wenig und zu viel verderbet alle Spiel

Spielen muss man brauchen wie das Salz, haben diese gesagt, also dass

kein Essen daraus werde. Vornehmlich aber muss bey forthander

zugelassen Lust das Absehen dahin gerichtet werden, daß solche ohne

Versäumung des Gottesdienstes, ohne Hintansetzung der ordentlichen

Beruffs Arbeit, ohne böse Gesellschaft, ohne Verletzung des Gewissens,

[...] ohne Verschwendung des Geldes, und nothdüfftiger Nahrungs Mittel

geschehen möge.

Überdise, ob gleich solch Spielen ein Glück menschlicher Freiheit, und

also ein weltlich Mittel-Ding ist, so muß doch haben auch eine gewisse

Ordnung, sonderbarer Regel und Lehr-Sätze jederzeit in acht genommen

werden.

Aus: „Palamedes Redivivus", Leipzig 1755

Das Schachbrett

Es besteht aus acht waagrechten und acht senkrechten Reihen. Also sind

es 64 Felder (8x8). Die Felder sind abwechselnd Weiß und Schwarz. Die

waagrechten Reihen werden von 1 bis 8 durchnummeriert und die

senkrechten Reihen werden als a bis h bezeichnet.

Die Grundstellung

Das Schachbrett sollte man immer so legen, daß rechts unten ein weißes

Feld ist. Der Spieler, der die weißen Figuren hat, sollte auch die

Nummerierung von 1 bis 8 anfangen. Also sollte das Feld links unten als

a1 bezeichnet sein. Die Grundstellung ist vor jedem Spiel die gleiche.

Von Weiß aus gesehen, stehen auf der zweiten Reihe die Bauern. Links

und rechts am Rand in der ersten Reihe stehen die Türme (Turmform).

Daneben kommen die Springer (Pferdekopfform). Dann kommen die Läufer.

Dann gibt es eine Regel für die Damen: Weiße Dame auf weißes Feld,

schwarze Dame auf schwarzes Feld. Neben die Dame kommt der König (der

König ist die größte Figur).

Spielen ist offensichtlich ein dem Menschen angeborener Zeitvertreib,

denn Spiele findet man schon sehr früh in allen Kulturen rund um den

Erdball. Das Würfeln mit kleinen Knochen (Astragalen) von Ziegen oder

Schafen lässt sich auf die Jungsteinzeit zurückverfolgen. Die ersten

Zeugnisse von in Stein geritzten Spielfeldern findet man in Kleinasien

und Ägypten. Das relativ junge Kartenspiel taucht erst im Mittelalter

auf. Die Spiele werden in drei Kategorien eingeteilt: Würfelspiele,

Brettspiele und Kartenspiele. Wobei es aber auch Mischformen gibt. In

Laufe der Zeit wurden Spiele immer wieder verändert.

Geschichte der Gerichtsbarkeit

Es war eine langsame Entwicklung über 2000 Jahre die zu unserem

heutigen Rechtsystem führte. Im Mittelalter urteilte man nach dem

Gewohnheitsrecht, das regional sehr unterschiedlich sein konnte. Erst

ab dem Hochmittelalter und vor allem in der Neuzeit gewann das römische

Recht zunehmend an Bedeutung.

Frühes Mittelalter: Im germanischem Recht galt die Fehde,

d.h. der Geschädigte selbst, seine nahen Angehörigen oder sein Stamm

übte Vergeltung. Bezahlte der Täter oder dessen Sippe ein Sühnegeld -

meist in Form von Vieh - konnte die verletzte Sippe versöhnt werden und

vor weiterer Vergeltung Abstand nehmen.

Ca. 740: Die Lex Baiuvariorum

ist eine erste Aufzeichnung von Strafbestimmungen und beinhaltet

vorwiegend das Gewohnheitsrecht in Anlehnung an das römische Recht

Ende des 11. Jh.: Im ewigen Landfrieden von Kaiser Maximilian wird das mittelalterliche Fehderecht im ganzen Heiligen Römischen Reich verboten.

1275: Der Schwabenspiegel, der

auch in den österreichischen Erblanden benutzt wurde, basiert auf

römischen und kanonischem Recht, sowie den Reichsgesetzen Karls des

Großen und zeigt viele Parallelen zum 50 Jahre früher herausgekommen

Sachsenspiegel.

1311: Erste Erwähnung einer festen Hinrichtungsstätte

in Wien am Wienerberg bei der Spinnerin am Kreuz. Hier wurde vorwiegend

gehängt und gerädert, es fanden aber auch Verbrennungen statt - 1747

wurde die Hinrichtungsstätte an den Rabenstein (in der Nähe des

Schottentors) verlegt, da Kaiserin Maria-Theresia auf ihrem Weg nach

Laxenburg nicht am Galgen vorbeifahren wollte.

1338: Erste Erwähnung der Folter

als Mittel zur Wahrheitsfindung in der Charte von Brüssel. Die oftmals

willkürlich angewandte Folter führte zu zahlreichen Beschwerden über

ungerechte Bestrafungen und Hinrichtungen.

1436: Als Antwort auf diese Beschwerden verfasste der Jurist Conrad Heyden in Schwäbisch Hall den richterlichen Clagspiegel,

das erste Rechtsbuch in deutscher Sprache, das auf dem

römisch-deutschen Recht basiert. Der Clagspiegel gilt als wichtigstes

Werk für die Entwicklung zu Anwendung des römischen Rechts im Römisch

Deutschen Reich. Ab 1512 gilt Prof. Dr. Sebastian Brand als Herausgeber

des Clagspiegels, des bis 1612 über zwanzig Mal nachgedruckt wurde.

1532: Constitutio Criminalis Carolina

- deutsch: Peinliche Halsgerichtsordnung - Kaiser Karl V. beschloss mit

dem Reichstag die Herausgabe eines für sein ganzes Reich geltendes

einheitliches Gesetzbuch.

1656: Ferdindea die

Landgerichtsordnung für das Land unter der Enns von Kaiser Ferdinand

III. blieb bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts in Kraft.

1768: Peinliche Gerichtsordnung Maria-Theresias, genannt Constitutio Criminalis oder Nemesis Theresiana,

das erste einheitliche für ganz Österreich gültige Strafgesetz. Darin

wurde die Folter genau reglementiert, aber noch nicht abgeschafft.

1776: Abschaffung der Folter zur Wahrheitsfindung im Strafgericht.

Maßgebend waren die Bemühungen des Juristen Josef von Sonnenfels und

des Arztes Ferdinand von Leber, der sagte: „Weil Unschuldige,

überwältigt von der Heftigkeit der Schmerzen, sich zu Verbrechen

bekannten, die sie nie begangen hatten."

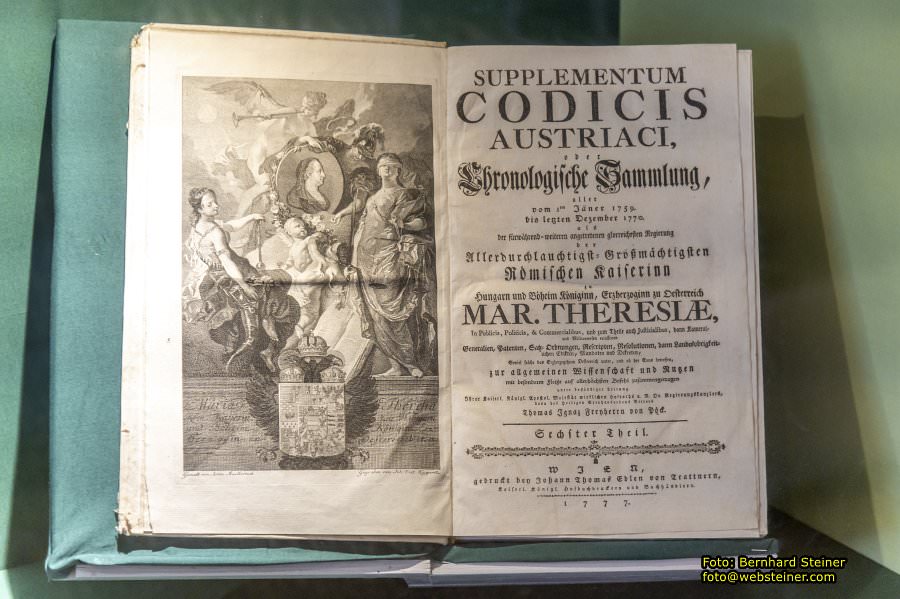

1777: Suplementum Codicis Austriaci von Kaiserin Maria-Theresia beendete die Doppelgleisigkeit Codex Karls V. und den Landgerichtsordnungen.

1787: Das Strafgesetz Josef II.

beinhaltet weitreichende Reformen, die von vielen Gruppierungen

abgelehnt wurden - die Zeit war noch nicht reif dafür - daher wurden

einige der neuen Gesetzte nach seinem Tod wieder rückgängig gemacht.

1812: Inkrafttreten des ersten bürgerlichen Gesetzbuches herausgegeben von Kaiser Franz I.

1848: Auflösung der Grundherrschaften. Mit der Neuordnung der Verwaltung wurden die Gerichte unabhängig.

Urteil: 14 Tage in Ketten

Beim ersten Fall im Landgerichtsprotokoll von 1706, geht es um einen

Ehebruch: Georg Lackhner aus Röhrenbach hat sich mit der Witwe des

verstorbenen Pancraz Göbels aus Frankenreith fleischlich versündigt,

also einen einfachen Ehebruch begangen. Deshalb wurde er bei dem

Landgericht in Greillenstein verurteilt, in Eisen geschlagen und musste

14 Tage in Ketten arbeiten, weil er kein Geld besaß um die Strafe zu

zahlen. Danach wurde er wieder freigelassen.

Die Peinliche-Hals-Gerichtsordnung von Kaiser Josef I. widmete Ehebuch einen eigenen Paragraphen:

§24. Der Ehebruch ist eine Befleckung des fremden Ehebetts. Geschieht

es, dass ein Ehemann mit einer ledigen Weibsperson oder eine

verehelichte mit einer ledigen Mannsperson sündigt, werden diese je

nach Umständen willkürlich gestraft. Wenn sich aber eine Ehefrau mit

einem fremden Ehemann fleischlich zusammentun, dann sollen beide mit

dem Schwert vom Leben zum Tod gebracht werden. Weiters verlangt das

Gesetz, dass folgende Umstände bei einem Ehebruch zu hinterfragen und

bei einem Urteil zu berücksichtigen sind:

Wie oft?

Bei welcher Gelegenheit?

Ob jemand behilflich war?

Wie sie es gemacht haben nicht entdeckt zu werden?

Über die näheren Umstände erfahren wir in dem kurzen Eintrag im

Landgerichtsprotokoll nichts. Ein „einfacher Ehebruch" kann bedeuten,

dass es nur einmal passierte, oder dass nur Georg Lackhner als

Ehebrecher angesehen wurde, oder gar beides. In unserem Fall wird die

Witwe offensichtlich einer ledigen Frau gleichgesetzt. Daher passiert

ihr nichts und nur der Mann wird bestraft. Mildernde Umstände gab es

auch, wenn ein Mann zu einer Hure ging, auch wenn diese verheiratet

war. Noch etwas zeigt unser Fall: Schon damals gab es die Möglichkeit

ein Busgeld zu entrichten und damit die Strafe abzugelten, ähnlich

unseren heutigen Tagessätzen. Georg Lackhner hatte kein Geld, daher

bekam er 14 Tage Zwangsarbeiten in Ketten. Danach wurde er wieder

freigelassen, das heißt, nach abbüßen der Strafe war er wieder

rehabilitiert.

Das Landgericht in Greillenstein

Mit dem Kauf der Herrschaft Greillenstein 1534 übernahmen die

Kuefsteins die niedere Gerichtsbarkeit in der Grundherrschaft. 1634

belehnte Kaiser Ferdinand III Georg Adam Graf von Kuefstein mit dem

Blutbann, der hohen Gerichtsbarkeit. Das Landgericht Greillenstein

umfasste folgende Ortschaften: Greillenstein, Röhrenbach, Feinfeld,

Groß-Burgstall, Neubau, Fürwald, Wutzendorf, Frankenreith, Waiden,

Gobelsdorf, St. Marein, Atzelsdorf und zwei Mühlen. Nicht alle dieser

Ortschaften waren auch Teil der Grundherrschaft, denn die

Gerichtsbezirke waren nicht identisch mit den Grundherrschaften.

Wie es die Landgerichtsordnung vorschrieb war ein Justiziar, der die

Rechte studiert hatte, eingesetzt. Zugleich war der Richter auch der

Verwalter - Pfleger - in der Herrschaft Greillenstein. Wurde ein

Justiziar als Landrichter eingesetzt, so blieb er sein Leben lang an

diesem Landgericht. Als Landrichter und Pfleger war er in den Orten,

die zur Grundherrschaft und dem Gerichtsbezirk gehörten, für die

niedere und hohe Gerichtsbarkeit zuständig. In den Orten jedoch, die

nicht Teil der Grundherrschaft waren, wie Groß-Burgstall, war er nur

für die hohe Gerichtsbarkeit zuständig. Kam es zu einer Verhandlung,

dann musste ein Schreiber das Protokoll führen. Diese werden bis heute

in der Registratur aufbewahrt. Sie geben einen guten Einblick in die

Lebensweise des 18. Jahrhunderts und zeigen, dass die Urteile oftmals

viel milder ausfielen, als es das Gesetzbuch vorgab. So gab es in den

200 Jahren der hohen Gerichtsbarkeit in Greillenstein nur drei

Todesurteile. Folter ist gar keine nachzuweisen. Andererseits

erscheinen uns heute die Ehrenstrafen und Leibesstrafen in jedem Fall

als äußerst hart.

Das Gerichtsverfahren

Als Greillenstein ein Landgericht bekam, gab es bereits Regeln, wie ein Verfahren durchgeführt werden sollte.

Die Dokumentation der Verfahren wurde ausführlicher und umfangreicher.

In der Landgerichtsordnung „Ferdinandea" von 1656 wurde festgelegt, wie

ein Verhör abgehalten werden sollte und eine Oberbehörde der

Landesregierung sollte die Verfahren kontrollieren. Diese Behörde

musste ein peinliches Verhör genehmigen und nach der Kontrolle aller

Verhörprotokolle einen Urteilsvorschlag machen.

Begonnen wurde ein Verfahren mit der Anzeige einer Straftat. Diese

konnte von Klägern vorgebracht werden oder „ex officio", also durch das

Gericht selber. Nach der Verhaftung wurde eine summarische Aussage

aufgenommen, in der der Inquisit den Tatbestand aus seiner Sicht

erzählte. Danach verfasste der Richter eine Notanda mit den

Verhörfragen und den Zeugenaussagen oder Gutachten, die eingeholt

werden sollten. Am Beginn eines Verhörs sollte eine

Personalstanderhebung erfolgen: Wie er heisse?/ von wannen er

gebürtig?/ wer seine Eltern?/ wie alt?/ ob verheirath und Kinder habe?/

was seine Hantierung (Beruf)?/wo er sich aufhalte?/ was Religion?

- Ferdinandea -

Je nach Tatbestand gab es standardisierte Fragen, welche im Verhör

gestellt werden sollten. Der Angeklagte wurde mehrmals zu den

eingeholten Zeugenaussagen befragt. Das Kreuz auf der Gerichtsschranke

und der Schwur sollten die Verhörten zur Wahrheit verpflichten. In

Ermangelung kriminalistischer Hilfsmittel war ein Geständnis das

einzige und sichere Beweismittel. Die Furcht vor Strafen im „Jenseits"

sollten einen Meineid verhindern. Durchgeführt wurden die Verhöre von

einem Richter in Gegenwart von Beisitzern und von einem Schreiber. Im

Protokoll sollten möglichst die eigenen Worte des Verhörten

wiedergegeben werden. Nach drei Tagen wurde das Protokoll noch einmal

verlesen. Ein peinliches Verhör (Folter), mit genau festgelegten

Fragstücken, musste von der Oberbehörde der Landesregierung genehmigt

werden. Schließlich wurden die Protokolle zur Kontrolle an die Behörde

geschickt und diese kamen mit einem Urteilsvorschlag zurück. Nach der

Urteilsverkündung blieb dem Delinquent nur mehr die Möglichkeit ein

Gnadengesuch an den Landesfürsten zu stellen, um einer Strafe zu

entgehen.

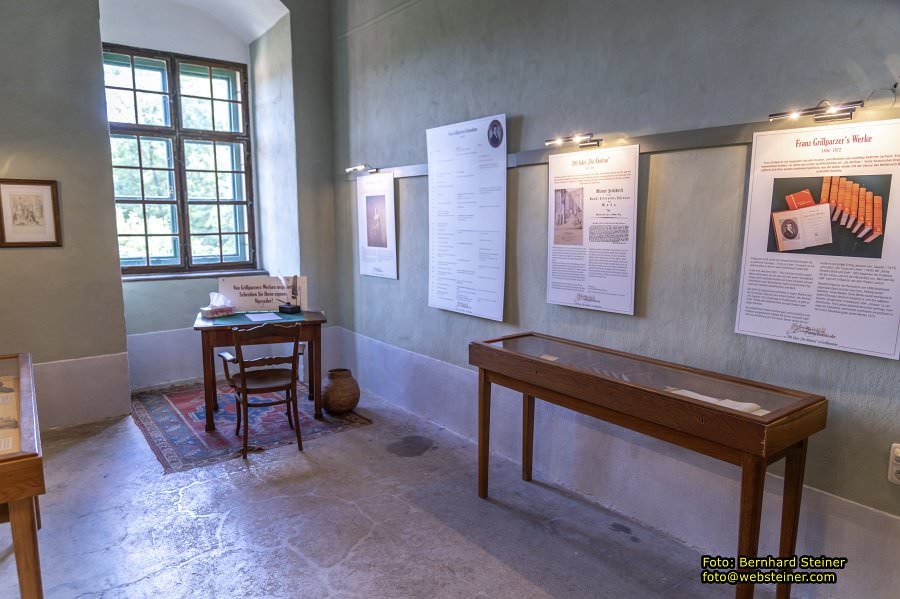

Franz Grillparzer's Werke 1804-1872

Franz Grillparzer hat insgesamt

vierzehn Dramen, zwei Novellen und unzählige Gedichte verfasst. Eines

der bekanntesten Dramen, vor allem sein erstes veröffentlichtes ist

„die Ahnfrau". Seine historischen Dramen und späteren Schriften wurden

zunehmend politisch, was ihn immer wieder mit der Zensur des Metternich

Regimes in Konflikt brachte.

Grillparzers Lyrik reicht von Gelegenheitsdichtungen bis zu politische

Aussagen. „Tristia ex Ponto" hingegen ist ein Gedichtzyklus in dem er

seine Gefühlswelt wiedergibt. In der Zeit zwischen 1820-1832 sind die

meisten seiner Werke entstanden, das ist auch die Zeit seiner

Verliebtheit. Einige seiner Gedichte wurden von Franz Schubert vertont.

Seine Reisen nach Deutschland, Italien Griechenland England und

Frankreich beeinflussten sein Werk. Den Stoff für seine Dramen entnahm

er Sagen, Mythen und der Geschichte. Stand bei den ersten Dramen „Die

Ahnfrau" und „Sappho" die Schuldfrage im Vordergrund, so geht es in der

Trilogie des Goldenen Vlies um das Streben nach etwas Höherem. Die

aufgeführten Dramen wurden ganz unterschiedlich vom Publikum

aufgenommen. Obwohl die Zensur versucht hatte 1830 die Aufführung von

"Ein treuer Diener seines Herren" ... wurde es ein großer Erfolg,

genauso wie „Sappho" (1819) und zuletzt „Der Traum ein Leben" (1840).

Mit „König Ottokars Glück und Ende" 1825 begannen die Probleme mit der

Zensur, und mit dem Misserfolg von „Weh dem der Lügt" zog sich

Grillparzer aus dem Theater zurück.

Obwohl Grillparzer der Revolution von 1848 ablehnend gegenüberstand,

brachte sein Epos „Feldmarschall Radetzky" einen Wandel. Seine Werke

wurde anerkannt er bekam Ehrungen dennoch weigerte er sich die späteren

Dramen „Bruderzwist in Habsburg" oder „Libussa" zu veröffentlichen.

Trotz seines testamentarischen Auftrags, man möge die Spätwerke,

verbrennen erschienen sie posthum in der ersten Gesamtausgabe seines

Werkes 1872.

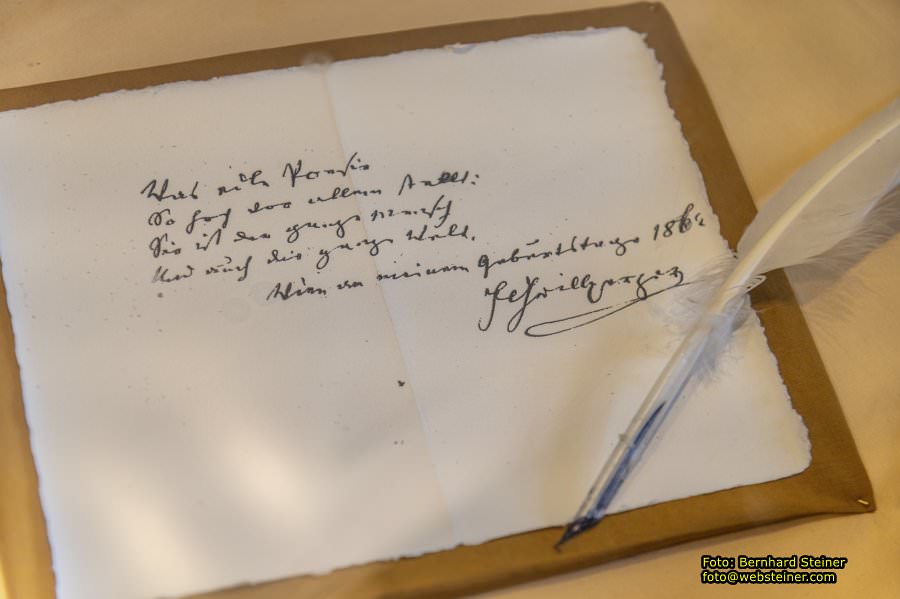

Franz Grillparzer auf Schloss Greillenstein 1807

Nur wenigen ist bekannt, dass Franz Grillparzer in seiner Jugend zu

Besuch im Waldviertel und Schloss Greillenstein war. Grund des Besuches

war die Krankheit der Mutter. Damit sie sich von ihrer Schwermütigkeit

erholen konnte wurden die Kinder zu Verwandten geschickt. Der älteste

Sohn Franz kam nach Greillenstein zu seiner Cousine Katharina Kroll.

Diese war mit dem Verwalter und Landrichter von Greillenstein, Franz

Xaver Cessner verheiratet. Wie Grillparzers Vater und Großvater

Christoph Sonnleither war der Verwalter Jurist. Wie lange Grillparzer

auf Schloss Greillenstein weilte, ist nicht bekannt Zeugniss seines

Besuches geben zwei Briefe an seine Eltern.

10. September 1807: Im Brief an seine Mutter schreibt er: ..[...] Es

gibt hier immer Unterhaltung. Theils kommen fremde Verwalter [...] zu

uns, und laden uns wieder ein. [...] so wie ich schon in der kurzen

Zeit, da ich hier bin, beim Hofrichter zu St. Bernhard, Pundschuh, der

den Papa gut kennt, und schon öfter mit Ihm zu thun gehabt hat,

eingeladen war, [...]"

15. September [1807?]: An seinen Vater schreibt er aus Burgschleinitz.

Greillenstein und Burgschleinitz waren damals im Besitz von

Johann-Ferdinand III. Graf von Kuefstein.

200 Jahre „Die Ahnfrau" 1817-2017

Die Ahnfrau, verfasst 1816 - 1817 ist sein erstes Drama in vier Akten.

Die Geschichte basiert auf einer Sage von dem französischen Räuber

Jules Mandrin und verschiedenen weiteren Schauergeschichten. Das

Trauerspiel „Die Ahnfrau" hatte am 31. Jänner 1817 im Wiener Theater an

der Wien seine Uraufführung. Die Kritiken zu diesem Stück waren sehr

kontrovers.

Wilhelm Hebenstreit, 1817: „Ich habe die Ahnfrau von der ersten

Vorstellung an für eine Verirrung eines poetischen Gemüts gehalten,

entstanden aus falschen Begriffen vom Wesen der Tragödie und ausgeführt

in der Meinung, das Hohe und Ansprechende in der Romantik getroffen zu

haben."

Das Werk „Die Ahnfrau" wurde in Wien, München, Dresden und Hamburg

aufgeführt. Grillparzer distanzierte sich in späteren Jahren selber von

seinem Werk.: „Wenn ich meine „Ahnfrau" jetzt lese mit all den

Gespenstern und Spukgestalten, so bin ich wohl geneigt, den Kritikern

recht zu geben, die diese Hinneigung zum Übernatürlichen tadeln; [...]"

Brief an Auguste von Littrow- Bischoff, Februar 1871.

Das Stück handelt von der „Ahnfrau", die zur Ehe gezwungen worden war,

sie konnte ihren früheren Geliebten nicht vergessen. Bei einem

heimlichen Treffen mit ihrem Geliebten, wurde sie vom Gatten ertappt

und aus Zorn mit einem Dolch ermordet. Mit dem selben Dolch ermordete

der Räuber Jaromir Graf Borotin. Erst durch den Diener Boleslav erfuhr

Jaromir, dass er mit Graf Borotin, seinen eigenen Vater ermordet hatte.

Nun erkannte Jaromir auch leidvoll, dass es sich bei seiner Geliebten

Berta, die er vor den Räubern bewahrte, um seine Schwester handelte.

Das Ende führt zum Tod aller beteiligten. Mit dem Untergang ihres

Geschlechtes findet auch das Schicksal der „Ahnfrau", ihr rastloses

Wandeln, ein Ende, zu dem sie auf Grund ihres Verbrechens verdammt war.

Johann Ferdinand III. Graf von Kuefstein (1752-1818)

In jungen Jahren hatte er verschiedene Ämter inne. Er war Landesrat in

Niederösterreich und Stadthauptmann von Wien, wofür er 1799 mit der

Ehrenbürgerschaft von Wien ausgezeichnet wurde. Die Umbauten der

Barockzeit haben den Betrieb fast in den Konkurs getrieben. Durch

geschicktes Taktieren und Verpachtung der Herrschaft gelang es Johann

Ferdinand III. den Konkurs abzuwenden, doch dann kam der Krieg gegen

Napoleon. Nachdem schon andere seiner Herrschaften durch

Einquartierungen feindlicher Truppen ruiniert waren, wurde

Greillenstein vom 20. Juli bis 20. Dezember 1809 von französischen

Truppen besetzt. 383 Offiziere, 639 Domestiken und 1404 Pferde mussten

versorgt werden. Danach waren alle Vorräte der Herrschaft aufgebracht.

Erst nach langem Kampf und durch eine extrem bescheidene Lebensführung,

gelang es Johann Ferdinand die Finanzen wieder in Ordnung zu bringen.

So führte er etwa in Greillenstein eine Bienenzucht ein und stellte die

Landwirtschaft um. Wahrscheinlich halfen ihm dabei seine

sozialökonomischen, wissenschaftlichen Arbeiten. Bei Hof war er

Direktor der Hofkanzlei und Hofmusikgraf, dieses Amt bekleidete er am

längsten.

Franz Seraphicus Graf von Kuefstein (1794-1871)

war Diplomat und die meiste Zeit seines Lebens im Ausland, die längste

Zeit war er österreichischer Gesandter in Dresden. Der Pachtvertrag

über die Herrschaft Greillenstein lief 1819 aus, woraufhin er die

Betriebsführung wieder selber übernahm, einen eigenen Verwalter

einsetzte und die Beamtenschaft austauschte. Mit der Auflösung der

Grundherrschaften 1848 fielen die bisher angefallenen

Verwaltungsaufgaben und Gerichtsangelegenheiten weg, aber auch die

Einnahmen aus dem Zehent. Das Schloss wurde zu einem Privathaus und

musste aus den Einkünften der Land- und Forstwirtschaft erhalten werden.

Karl Graf von Kuefstein (1838-1925)

Wie sein Vater, war auch Karl Diplomat und die meiste Zeit im Ausland

oder im Auswärtigen Amt in Wien tätig. Erst nach seiner Pensionierung

1903 zog er sich ganz nach Greillenstein zurück. Er legte ein neues

Archivverzeichnis an und verfasste die Familiengeschichte. Als

Arbeitszimmer diente ihm die große Bibliothek. Trotz allem Protest von

seiner Seite konnte er nicht verhindern, dass die öffentliche Straße

mitten durch den Garten vor dem Schloss gebaut wurde, wodurch die

schöne Anlage aus der Barockzeit unwiederbringlich zerstört wurde. Im

hohen Alter erlebte er noch das Ende der Monarchie.

Schloss Greillenstein zur Zeit Franz Grillparzers 1800-1818

Schloss Greillenstein war zu dieser Zeit im Besitz von Johann Ferdinand

III. Graf von Kuefstein (1752-1818). Als Hofmusikgraf war dieser

zuständig für die Spielpläne des Hoftheaters und die Hofmusik. Nebenbei

veröffentlichte er sozialökonomische Werke und verfasste auch ein

Türkisch-Deutsches Lexikon. Die Herrschaft Greillenstein war für die

Verwaltung der vierzehn zur Grundherrschaft gehörenden Dörfer

zuständig. Es gab das Landgericht in Greillenstein, dessen

Zuständigkeit über die Grenzen der Grundherrschaft hinausging. Bis zu

hundert Angestellte und Arbeiter waren im Schloss und den dazugehörigen

Betrieben beschäftigt. Neben dem Landwirtschaftlichen Betrieb gab es

auch eine Schmiede, Wagnerei, Bäckerei und Gärtnerei.

1809 Einquartierung von Franzosen im Schloss Greillenstein

Unter den damals herrschenden Napoleonischen Kriegen hatte auch

Greillenstein zu leiden. Von Dezember 1808 bis Juli 1809 waren im

Schloss 383 Offiziere, 639 Diener, Unteroffiziere und Gemeine mit 1404

Pferden einquartiert. Da Napoleon seine Truppen durch Requirieren aus

der jeweiligen Gegend verpflegte, war die Grundherrschaft Greillenstein

nach dem Abzug der französischen Truppen schwer erschöpft und ein

Großteil der Möbel im Schloss zerstört. Johann Ferdinand sah keine

andere Möglichkeit aus der finanziellen Krise herauszukommen, als das

Schloss zu verkaufen. Doch der Kaiser verbot den Verkauf. Im Bemühen

die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen und die Schulden zu tilgen

gründete Graf Kuefstein eine Bienenzucht.

Der Zweispitz löste um 1790 den

Dreispitz als militärische Kopfbedeckung für Offiziere ab. Bis Anfang

des 20. Jahrhunderts war der Zweispitz Teil der Paradeuniform für

Offiziere aller Waffengattungen. Ein Zweispitz (auch Sturmhut) war ein

Hut mit an zwei gegenüberliegenden Seiten senkrecht aufgeschlagenen

Krempen, so dass zwei Spitzen entstanden. Er wurde sowohl mit einer

Spitze nach vorne und einer nach hinten (Wellingtonhut), als auch quer

getragen (Napoleonshut) und konnte auch zusammengeklappt unter dem Arm

getragen werden, daher die Bezeichnung Chapeau brisé oder Klapphut.

Möglich ist auch ein schräges Tragen. Bis heute wird der Zweispitz von

Admirälen, Sargträgern oder den Bereitern der Spanischen Hofreitschule

getragen. Der Zweispitz war aber nicht nur Teil militärischer Uniformen

sondern auch oft die Kopfbedeckung zum Livree von Kutschern adeliger

Familien. Genauso gehörte er zu manchen Uniformen der Chargen und

Würdenträger des Wiener Hofes.

Um 1300 Begründung der Osmanischen Herrschaft in West-Kleimasien

1353 Einbruch der Osmanen in Teile der BalKanhalbinsel

1453 EROBERUNG KONSTANTINOPELS

1459 Serbien wird osmanische Provinz

1460-1524 Ständige Einfälle ins Reich.... osmanischer Kriegszug durch Südsteiermark und Kärnten

1526 SIEG ÜBER DIE UNGARN BEI MOHACS König Ludwig II. fällt erbenlos - Habsburg stellt Erbansprüche

1529 SULTAN SULEMAN BELAGERT WIEN 150.000 Mann ziehen nach 3 wöchiger, vergeblicher Belagerung wieder ab

1532 Sultan Süleyman zieht neuerdings Richtung Wien, Belagerung von

Güns, Karl V. bietet ein Reichsheer auf, worauf die Osmanen durch

das Steinfeld abziehen

1533 Erster Waffenstillstand zwischen Habsburg und der Pforte

1541 Eroberung von Ofen Mittelungarn wind osmanisches Reichsgebiet

1547 und 1562 Waffenstillstand, Nordungarn verbleibt dem Kaiser, dafür jährl. 30.000 Dukaten Tribut

1566 Letzter Zug Süleymans gegen Wien wo er bei der Belagerung von Szigeth stirbt

1593-1606 „Der Lange Türkenkrieg"

1606 WAFFENSTILSTAND VON ZSÍTVA-TOROK

1628 Diplomatische Mission Hans Ludwig Kuefsteins

1664 Schlacht bei Mogersdorf Erste große Niederlage der Osmanen, Waffenstillstand von Vasvar

1683 ZWEITE TÜRKENBELACERING WIENS

1684 Gründung der Hl. Liga durch Kaiser, Papst, Polen und Venedig

1686 Eroberung von Ofen durch die Kaiserlichen Truppen

1688 Eroberung von Belgrad durch die Kaiserlichen Truppen

1690 Rückeroberung Belgrads durch die Türken

1697 SIEG PRINZ EUGENS BEI ZENTA

1699 FRIEDE VON KARLOWITZ Die Türken müssen Ungarn und Siebenbürgen abtreten

1717 Prinz Eugen erobert Belgrad

Erster TürkenKrieg Karls VI.

1718 FRIEDE VON PASSAROWITZ Banat, westt. Walachei, Teile von Serbien und Bosnien fallen an Österreich

1737-1739 Zweiter Türken Krieg Kaiser Karls VI.

1788-1791 Türken Krieg Kaiser Josefs II.

Die Anfänge

13. Jahrhundert, erste Erwähnung einer Burg im Besitz der Grellen in

den Zwettler Annalen. Leider weiß man heute nichts genaueres über diese

Burg. Es gibt weder Beschreibungen noch Pläne oder Bilder.

1313 Das Geschlecht der Grellen stirbt aus.

1499 Hans Dachpeckh stirbt. Damit ist das Geschlecht der Dachpeckhs,

das seit 1313 statt den Grellen in Greillenstein saß, ausgestorben.

1499-1534 Greillenstein im Besitz der Volkras

17. Jan 1534 Hans Lorenz von Kuefstein aus Feinfeld und seine Frau

Barbara Volkra kaufen die Veste und Herrschaft Greillenstein zum freien

Eigen.

Die Kuefsteins

Die Anfänge der Familie Kuefstein liegen im Dunklen. Vermutet wird,

dass die Familie aus Kufstein in Tirol stammt, doch gibt es keine

schriftlichen Aufzeichnungen, die das belegen könnten. Seit dem

ausgehenden 13. Jahrhundert sind die Kuefsteins in der Wachau als

Pfleger von Spitz und Vasallen der Kuenringer nachweisbar.

1414 Thomas von Frauenhofen überschreibt die Veste Feinfeld, im

Nachbarort von Greillenstein, an seinen Schwager Hans Lorenz Kuefstein.

Die Veste Feinfeld wird, wie Greillenstein, im 13. Jahrhundert in den

Zwettler Annalen erwähnt und war etwa 300 Jahre im Besitz der

Frauenhofener.

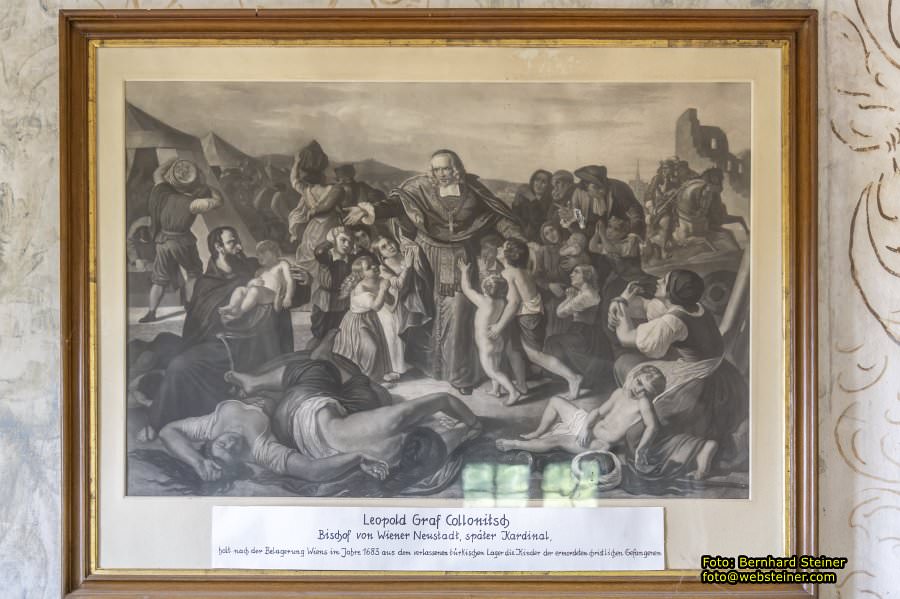

Leopold Graf Collonitsch Bischof von Wiener Neustadt, später Kardinal,

holt nach der Belagerung Wiens im Jahre 1683 aus dem verlassenen

türkischen Lager die Kinder der ermordeten christlichen Gefangenen

BADESTUBE - Hans Georg III. Freiherr von Kuefstein (1536-1603) ließ dieses Warmbad um 1590 erbauen.

Das geflügelte Wort: „Der kann den Dreck jetzt ausbaden" weist darauf

hin, daß auch rangniedere Personen nachfolgend das Bad mit schon

dreckigem Wasser benutzten, diese aber nachher reinigen „Ausbaden"

mußten.

Einziger Zugang zum Verlies war

das eisenvergitterte Loch im Boden. Die Tiefe beträgt 4,8 m. Dahinter

befindet sich ein kleinerer Raum der als Gefängnis diente.

Seit dem 15. Jahrhundert tritt die Gestalt des Hofzwerges im höfischen

Leben auf. Als der dann im europäischen Barock zur Mode wird, hielt man

sich an nahezu allen Fürstenhöfen Zwerge ähnlich wie Hunde; sie

gehörten wie diese zum Inventar und wurden oft gemeinsam dargestellt.

Die Gesellschaft stand noch immer unter dem starken Einfluß des

mittelalterlichen Volksaberglaubens, der den Zwerg als Glücksbringer

ansah. Andererseits diente seine körperliche Deformation als Kontrast,

der die erhabene Schönheit des Fürsten, seine wohlgestalte Größe umso

überzeugender hervortreten ließ.

Zwergenkabinett

Der Zwerg in Literatur und bildender Kunst

In der nordischen Literatur, besonders in der Märchen- und Sagenwelt

der Germanen, hat das Geschlecht der Zwerge seine älteste Tradition.

Sie reicht zurück bis ins 13. Jahrhundert. Zwerge sind von Anfang an

Begleiter des Menschen und die Vorstellung des winzigen Bergmanns mit

Zipfelmütze und Laterne war und ist das beliebteste Bild vom Zwerg.

Häufig erschienen Zwerge im Märchen als Helfer in der Not, als Tröster

nach erlittenem Unrecht und zutrauliche Gefährten in der Einsamkeit.

Die Heinzelmännchen sind bis heute der Inbegriff von Fleiß,

Schnelligkeit und Hilfsbereitschaft. Der Böse Zwerg, der voller

Hinterlist seine Macht ausnutzt, geht in seiner Urgestalt wohl auf

König Laurin zurück, der im mittelalterlichen Heldenepos durch Dietrich

von Bern besiegt wird und danach als Gaukler auftreten muß. Hier liegt

wohl auch der Ursprung der späteren Doppelfunktion des Verwachsenen als

Spaßmacher und Hofnarr an den Fürstenhöfen.

Die literarische Figur taucht sehr bald in der bildenden Kunst auf, so

dass man den echten Zwerg, die Darstellung des zwergenwüchsigen

Menschen gegen Ende des Mittelalters in Kunst und Leben überall

vordringen sehen kann. Seit dem 15. Jahrhundert tritt die Gestalt des

Hofzwerges im höfischen Leben auf.

Die Verwendung des Callotto als Gartenskulptur brachte thematische

Veränderungen im Sinne der barocken Ikonographie mit sich. Es entsprach

ganz dem barocken Stilwillen, jeder künstlerischen Gestaltung ein

möglichst geistreiches Programm zu unterlegen, das die Bildung des

Betrachters ansprechen sollte.

Die berühmtesten Zwergengruppen stehen im Schloss Weikersheim, im

Salzburger Mirabell-Garten und in Stift Gleink/Stmk und hier in Schloss

Greillenstein. Die Figuren gehen zumeist auf die lebensvollen Gestalten

des Callotto zurück, erfuhren aber manchmal Änderungen und

Erweiterungen durch neue Typen, die sich je nach der Begabung des

Bildhauers oft als bedeutsame Neuschöpfungen, zuweilen deutlich unter

lokalen Einflüssen darstellten.

Die Greillensteiner Gartenzwerge entstanden um 1720 im Zuge der

Schaffung des Barockparkes. Sie sind aus Sandstein gefertigt und

stellen unter anderem die typischen Berufsgruppen der damaligen

Bevölkerung in dieser Gegend dar.

Um 1720 wurde rund um Schloß Greillenstein ein etwa 40 ha großer Park

angelegt, der sowohl als Nutzgarten, als auch als barocke

Lustgartenanlage konzipiert war. Der Park wurde durch mehrere Alleen

gegliedert und am Ende einer Kastanienallee befanden sich die

Wasserspiele, die von einem Forellenteich gespeist worden waren. Das

Wasser floß durch das Maul des Drachen, der heute im Schloßhof

aufgestellt ist, über 67 Granitstufen und danach über einen Wasserfall

in die kleine Taffa. Rechts und links der Treppe waren 24 Zwerge

aufgestellt. Betrachtet wurde das Schauspiel des hinabplätschernden

Wassers von einem gegenüberliegenden Hügel aus, wo ein

Aussichtspavillon stand.

Da die Figuren von Besuchern und Vandalen immer wieder beschädigt und

gestohlen wurden, sind sie vor einigen Jahren gemeinsam mit dem Drachen

ins Schloss gebracht worden. Gemeinsam mit den Überresten der einstmals

aufsehenerregenden Anlage ist ein Märchen über die Zwerge überliefert

worden.

DRACHE - Die Sandsteinplastik diente als Wasserspeier in der barocken Gartenanlage.

Den Zeichner und Radierer Jacques Callot

(1592 – 1635) kann man den eigentlichen Initiator der Zwergenmode in

der bildenden Kunst nennen. Er stammte aus Nancy und war fast

ausschließlich für den lothringischen Hof tätig, nachdem er seine

Jugendjahre in Italien verbrachte hatte und 1622 in die Heimat

zurückgekehrt war. Der größte Teil seines Werkes sind groteske

Einzelfiguren: Komödianten, Krüppel, Tänzer, Angehörige des fahrenden

Volkes, die er in übersteigerter Bewegtheit mit verrenkten Gliedern und

verzerrten Gesichtern darstellte.

1616 erschien die 24 Blätter umfassende Radierfolge der „Varie figure

gobbi di Jacobo Callot, fatto in Firenza l'anno 1616 excudit Nancey",

„gnomenhafte Krüppel und Bucklige, die sich trotz ihrer grausamen

Gebrechlichkeit als Komödianten, Musikanten, Tänzer und Bettler, in

einer graziösen Geschraubtheit aufblähen, die trotz der bauchigen

Umrisse manchmal gespenstisch wirkt." Dies ist der Ursprung des

„Callotto", des „Callot-Zwerges", der zum festen Begriff der

spätbarocken Ikonographie wurde. Er wurde zahlreich nachgeahmt, nicht

nur kopiert, nachgestochen und vergröbert, sondern als Idee abgewandelt

und für das Kunsthandwerk nutzbar gemacht. Am berühmtesten wurde der

Callotto als Gartenzwerg. Bald tauchten andere Variationen auf: er

erschien als musizierender Zwerg in kompletten Kapellen, als Komödiant,

als Tafelaufsatz in Bronze oder Porzellan, ja sogar als Backform und

Model für Butter und Marzipan. Er wurde in Holzintarsien und als

Ofenkachel verewigt, als Wachsfiguren und Lebkuchen. Er war eines der

beliebtesten Modeobjekte des 18. Jahrhunderts.

Die Greillensteiner Ahnfrau 1570-1615

Der Familientradition nach ist das Bild im Treppenhaus vor der

Bibliothek das Porträt der Anna von Kirchberg (ca. 1565-1615)

verheiratet mit Hans-Georg III. Freiherrn von Kuefstein (1536-1603).

Sie ist die Stammmutter aller Kuefsteins, die Ahnfrau.

Legende: Es wird erzählt, dass der 16jährige Franz Grillparzer während

seines Greillensteiner Aufenthaltes die Bibliothek des Schlossherrn

benutzen durfte. Der junge Dichter las gerne und viel. Wohlerzogen

fragte er stets, bevor er ein Buch aus der Bibliothek lieh. Doch eines

Abends hatte er vergessen rechtzeitig um ein neues zu fragen. Der

Verwalter und auch der Graf hatten sich schon zur Ruhe begeben, daher

beschloss der Jugendliche leise in die Bibliothek zu schleichen, um ein

weiteres Buch zu holen. Nur mit einer Kerze als Lichtquelle schlich er

die Treppen hinauf zur Bibliothek. Da trat die Ahnfrau aus dem Bild vor

der Bibliothek und versperrte Ihm den Weg. Erschreckt floh er in sein

Zimmer zurück. Diese Geistererscheinung verstärkte sein Interesse an

Geistergeschichten.

AHNFRAUGROTTE - "Öffne dich du stille Klause, denn die Ahnfrau kehrt nach Hause" - Grillparzer

Selbst ein entfernter Vorfahre der Familie Kuefstein fiel dem Glick am

Spieltisch zum Opfer - ein spannender Kriminalfall der nie ganz geklärt

wurde. Dessen Konsequenz war, dass eines der beliebtesten Glückspiele

dieser Zeit, „Bassette", vom Kaiser verboten wurde! Graf Ferdinand

Leopold Hallwyl, geboren im Jahr 1649, gehörte als Kammerherr zum

engsten Kreis um den Kaiser. Im Anschluss an offizielle Empfänge,

Bankette oder Konzerte war es Usus, dass man sich beim Glücksspiel

vergnügte.

Ein damals beliebtes Kartenspiel war „Bassette". Und so kam es, dass im

Jahr 1696 der portugiesische Botschafter mit Graf Hallwyl am Spieltisch

saß. Im Laufe des Abends verlor der Botschafter gegen Graf Hallwyl über

12.000 Golddukaten. Spielschulden sind Ehrenschulden und sollten sofort

bezahlt werden, doch der Portugiese bat immer wieder um

Zahlungsaufschub. Bis hin zu jenem historischen 10. August 1696 an dem

der Botschafter die Hälfte der Schuld begleichen wollte. Ein Treffen

auf dem Landgut bei Gablitz im Wienerwald wurde vereinbart. Und wie

damals üblich, wollte man sich vor der Auszahlung bei der Jagd

vergnügen. Angeblich um die Pferde zu schonen, ließ der Botschafter nur

den leichten Wagen anspannen, daher musste der Diener Graf Hallwyls am

Gut zurück bleiben. Der Botschafter kutschierte den Wagen selbst und

der polnische Lakai des Botschafters, Johann Mustriki, sollte die

Bewirtung der beiden Herren übernehmen. Abends kam der Botschafter

alleine zurück und erzählte Graf Hallwyl wäre nach Baden gefahren um

einer Dame seine Aufwartung zu machen. Hallwyls Diener sollten nach

Wien zurückkehren. Der Botschafter seinerseits erschien noch am selben

Abend sowie den darauf folgenden bei Hofe und feierte, dinierte und saß

wieder am Spieltisch, als ob nie etwas passiert wäre!

Nachdem Graf Hallwyl nicht mehr auftauchte, startete dessen Vater eine

Suchaktion. Die Wirtsleute einer Schenke nahe Gablitz erzählten, der

junge Graf sei in Begleitung des Lakaien nochmals in den Wald gegangen

um ein angeschossenes Wild „nach zu suchen", aber beide kehrten nicht

wieder zurück. Die Unwetter der letzten Tage hatten mögliche Spuren

vernichtet, dennoch fand man schließlich in einem entlegenen Waldstück

den nur notdürftig verscharrten Leichnam des Grafen. Auch eine

Untersuchung vom kaiserlichen Geheimdienst konnten keine eindeutigen

Beweise gegen den Botschafter feststellen. Der Botschafter wurde zwar

mit einem Hausarrest belegt, konnte aber in einer Nacht und Nebelaktion

das Land verlassen. Noch im selben Jahr wurde als Konsequenz dieses

Unglückfalles, dessen Ursache das Glückspiel „Bassette" gewesen war,

dieses Kartenspiel per kaiserlichem Edikt von jenem Tag an verboten. Im

Jahre 1698 tauchte ein schriftliches Geständnis eines Polen, Johann

Mustriki, auf, er habe im Auftrag eines Edelmannes, der beim Glückspiel

sein gesamtes Vermögen verloren hatte, den Grafen ermordet.

Vor vielen, vielen Jahren lebte in einem versteckten Tal, nahe dem

Schloss Greillenstein ein Zwergenvolk. Im Tal wuchsen hohe Bäume und in

ihrem Schatten blühte manch seltenes Kraut, das Kranken Linderung

verschaffte. Mitten durch das Tal floss ein munter plätschernder Bach,

welcher ein Mühlrad antrieb. Der Müller und seine Tochter waren von

Sonnenaufgang bis spät in der Nacht an der Arbeit. Der Müller wachte

über die Mühlsteine und die Tochter erledigte die Hausarbeit und half

dem Vater, wo sie nur konnte.

In der Mühle wurde ein besonders feines Mehl gemahlen, aus welchem die

anderen Zwerge Kuchen buken. Diese Kuchen tauschten sie bei den Bauern

in der Umgebung gegen Säcke, die mit bestem Weizen gefüllt waren, ein.

Aus dem harzigen Holz der Kiefern und Fichten machten sie Kienspäne,

die sie auf dem Markt verkauften und eine Zwergenfrau verstand sich auf

das Brauen eines heilsamen Kräutertrunkes, den sie an jeden verkaufte,

der seiner bedurfte.

Die besten Kuchen konnte Frau Roswitha backen. Deshalb erhielt sie von

den Bauern nicht nur Weizen, sondern auch klingende Münzen. Davon

kaufte sie sich schöne Kleider und für den Winter einen warmen Muff.

Ein anderer Zwerg aß für sein Leben gerne Hühnerkeulen. Daher half er

den Bauern in der Umgebung bei der Feld- und Stallarbeit und als Lohn

erhielt er so viele Hühnerkeulen, wie er wollte. Auch die übrigen

Zwerge litten keine Not und es ging allen gut.

Da kam eines Tages spät am Abend ein Fremder an der Mühle vorbei und

klopfte an das Fenster des Müllers um ihn nach dem richtigen Weg und

einem Nachtlager zu fragen. Der Müller war schon zu Bett begangen, weil

er von der Arbeit des Tages müde war. Er öffnete das Fenster und schrie

den Fremden an und beschimpfte ihn wegen der späten Störung seiner

Nachtruhe. Auch die Müllerstochter erwachte und verspottete den späten

Gast wegen seines seltsamen Aussehens.

Der Fremde aber war ein Zauberer, der sich über diese schlechte

Behandlung sehr ärgerte. Er zauberte einen Drachen herbei und befahl

ihm, die Zwerge nicht aus den Augen zu lassen. Der Drache baute sich in

der Nähe der Mühle eine Höhle. Von dort aus beobachtete er die Zwerge

und spielte ihnen von Zeit zu Zeit einen Streich. Als die Zwerge wieder

beim Kuchenbacken waren, wälzte er sich herbei und begrub den Backofen

samt der Kuchen unter seinem massigen Körper.

Da erschien ein Ritter in schimmernder Rüstung und zückte seine Lanze

gegen den Drachen. Die Zwerge liefen herbei und jubelten, weil sie sich

schon gerettet glaubten. Aber der Drache stieß einen giftigen Dampf

aus, der die Zwerge einhüllte und zu Stein erstarren ließ. Die

Giftwolke hüllte auch den Drachen und den Ritter ein, genauso wie die

Müllerstochter, die sich hinter einem Gebüsch verborgen hatte. Alle

erstarrten so, wie sie gerade waren und so sind sie auch heute noch zu

sehen. ENDE

KÖNIG LAURINS ROSENGARTEN

Der Zwergenkönig Laurin liebt Kühnhilde und schickt Boten als

Brautwerber zu ihrem Vater. Diese werden nicht nur abgewiesen und

schlecht behandelt, sondern auf dem Heimweg verfolgt. Der erzürnte

Laurin entführt mit Hilfe einer Tarnkappe Kühnhilde und hält sie in

seinem unterirdischen Palast gegen ihren Willen fest. Er behandelt sie

zwar gut, aber Kühnhilde kann ein Zwergenwesen, das in einer

palastartigen Höhle unter der Erde wohnt, nicht lieben. Laurin hat

große Freude an seinem prächtigen Rosengarten. Diesen Rosengarten

zerstören einige Ritter, darunter auch Dietrich von Bern, die

ausgezogen sind, um Kühnhilde zu befreien. In heftiger Erregung fordert

König Laurin die Ritter zum Kampf. Mit Hilfe eines Zaubergürtels, der

ihm die Kraft von 12 Männern gibt, scheint er sie fast zu besiegen,

aber als Dietrich von Bern den Zaubergürtel zerreißt, unterliegt Laurin.

Im Zwergenpark wird dargestellt, wie Laurin seinen zerstörten

Rosengarten erblickt. Weil die Zwerge die meiste Zeit unter der Erde

verbringen, wird er in unglasierter Keramik in verschiedenen Erdfarben,

also Brauntönen, dargestellt. Sein Gesichtsausdruck ist fassungslos und

voll Rachedurst. Sein Zwergenwuchs, d.h. großer Kopf, gedrungener

Körper und kurze Gliedmaßen sind stark hervorgehoben. Man erkennt,

warum Kühnhilde ihn nicht lieben kann. Der unterirdische Palast wird

durch einige Steinmauerteile in einem von Efeu überwachsenen

Wurzelstock angedeutet.

Das Schloss Greillenstein wurde 1570-1590 im Stil der Renaissance

erbaut und blieb weitgehend unverändert. Besonderheiten von

Greillenstein sind der Gerichtssaal und die barocken Zwerge. Gleich

neben dem Schloss, in einem ehemaligen Gebäude des Schlosses, ist das

Gemeindeamt und der, von der Gemeinde errichtete, Gastronomiebetrieb,

die „Schlosstaverne Greillenstein", untergebracht. In der

Schlosstaverne wird nach gutbürgerlicher Art gekocht und ein

geschmackvoll renovierter Saal mit einem Fassungsvermögen von 300

Personen lädt auch zu größeren Feiern ein.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: