web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Schloss Wilfersdorf

Liechtenstein-Schloss, Wilfersdorf, September 2023

Im Stammschloss der regierenden Familienlinie erfahren Sie alles über die Familiengeschichte der Fürsten. Die Dauerausstellung über die Geschichte der Fürstlichen Familie Liechtenstein und deren Verbindungen zum Weinviertel, ist das Herzstück des Schlosses. Die heimatkundliche Sammlung im Seitentrakt bietet Einblicke in vergangene Lebensweisen im Weinviertel.Im Erdgeschoß sehen Sie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler der Region.

Wilfersdorf ist das Stammschloss der regierenden Linie der Familie

Liechtenstein. Fürst Gundaker (gest.1658) lebte mit seiner Familie im

Schloss Wilfersdorf. Auf ihn geht jene Familienlinie zurück, die heute

im Fürstentum Liechtenstein ihren Sitz hat. Das Staatswappen des

Fürstentums Liechtenstein ist das Wappen des Fürsten Gundaker.

Gundakers Sohn Fürst Hartmann (1613 - 1686) und seine Gattin Elisabeth

Sidonia (1623 - 1688) haben mit ihrem Kindersegen das Bestehen der

Familie bis heute ermöglicht. Sie waren Eltern von 24 Kindern, der

Großteil von ihnen wurde in Wilfersdorf geboren.

Die Geschichte der Marktgemeinde Wilfersdorf ist untrennbar mit der

Familie der Fürsten von Liechtenstein verbunden. Zahlreiche Denkmäler

und Bauwerke im Ort zeugen von der bewegten Vergangenheit der einzig

überlebenden Familienlinie. Das interessanteste und hervorstechendste

Merkmal der Marktgemeinde ist das Schloss Wilfersdorf. Dieses

Wahrzeichen wird oftmals als Brücke zu den vielbesuchten mährischen

Liechtenstein-Schlössern bezeichnet.

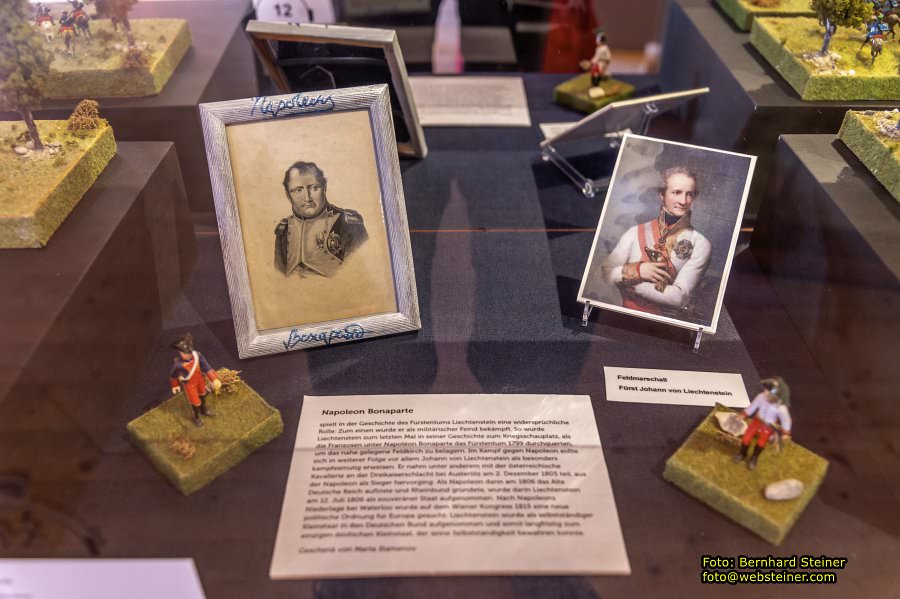

Porträt Fürst Johann I. Joseph von Liechtenstein (1760-1836)

1816. Teilkopie nach einem Original von Johann Lampi im Heeresgeschichtlichen Museum Wien

Fürst Johann I. Joseph von Liechtenstein erwarb 1807 die Herrschaft

Liechtenstein-Mödling mit der damals bereits zur Ruine verfallenen Burg

Liechtenstein, dem mittelalterlichen Stammsitz der Fürsten von

Liechtenstein. Johann I. Joseph gestaltete einen großen Naturpark um

die Burgruine und errichtete 1820 am Fuße des Burgfelsens das

klassizistische neue Schloss Liechtenstein. Auch in der Umgebung von

Burg Liechtenstein, wie auch in Greifenstein und Seebenstein hinterließ

er Spuren. Schon als 22jähriger diente er als Leutnant in der

kaiserlichen Armee, in der er bereits acht Jahre später als Oberst an

den Türkenkriegen teilnahm. Der Fürst kämpfte dann auch in den

Napoleonischen Kriegen und griff auch am Verhandlungstisch wesentlich

in die Geschicke Österreichs ein - etwa beim Zustandekommen des

Friedens von Pressburg (1805). Im Jahr 1810 schloss er seine

militärische Karriere im Rang eines Feldmarschalls ab und betätigte

sich in der Folge nur mehr auf ökonomischem Gebiet.

Der Liechtensteinische Herzogshut

Daniel de Bries, Gottfried Nick und Jost von Brüssel (1623-1626)

Rekonstruktion nach einer aquarellierten Zeichnung von 1756 Hans Huysza (Karkasse), Eleonore Gloss (Schmucksteinbesatz)

Die Krone symbolisiert die Macht des Herrschers. So bestellte Karl von

Liechtenstein im Jahr 1623 beim Juwelier und Händler Daniel de Briers

in Frankfurt den Liechtensteinischen Herzogshut. In Frankfurt

verfertigte der Goldschmied Gottfried Nick die Karkasse (=Kronenreif).

In Prag wurden dann vom Juwelier Jost von Brüssel jene Edelsteine und

Perlen aus dem Vorrat Karls von Liechtenstein eingesetzt. Diese goldene

Lilienzackenkrone mit spanischem Hut, Diamanten, Rubinen und Perlen

wurde spätestens im Herbst 1626 fertig. Die Auswahl der Steine dürfte

der Hofarzt Rudolfs II., Anselm Boethius de Boodt, beeinflusst haben,

der Diamanten zum Schutz vor Zauberei und bösen Geistern, die Rubine

gegen Krankheit und Gift sowie Perlen zur Stärkung der Gesundheit

empfahl. Diese vermochten sie aber nicht vor ihrem Verschwinden

schützen: Vielleicht hat sie Fürst Franz Josef I. im Jahr 1772 an Maria

Theresia verkaufte, da er für ein nicht näher bezeichnetes Schmuckstück

22.000 Gulden erhielt.

DER AUFSTIEG DER LIECHTENSTEINER

Die Liechtensteiner gehören zu den ältesten Adelsgeschlechtern

Mitteleuropas. Ihr Ursprung liegt auf der Burg Liechtenstein (NÖ), die

von Hugo von Petronell-Liechtenstein um 1130 erbaut wurde. Er nannte

sich nach der Fertigstellung von und zu Liechtenstein, wobei der Name

auf die aus dem Römersteinbruch in St. Margarethen typischen lichten

Steine zurückgeführt wird, die man von dort als Baumaterial für die

Burg bezog. Dieses Geschlecht findet sich in der Folge an

entscheidenden Wendepunkten der Geschichte Österreichs: So kämpfte

Heinrich I. von Liechtenstein 1246 in der Schlacht an der Leitha an der

Seite des kinderlosen Babenbergers Friedrich II. von Österreich gegen

die Ungarn. Friedrich II. fiel im Kampf, wodurch das österreichische

Interregnum seinen Anfang nahm. Weil er während der böhmischen

Adelsrevolte von 1248 König Ottokar Přemysl unterstützte, erhielt

Heinrich I. 1249 das südmährische Nikolsburg (Mikulov) mitsamt einigen

Dörfern. In der Schlacht auf dem Marchfeld (1278) zogen seine Söhne

Heinrich II und Friedrich I. hingegen auf Seiten von Rudolf von

Habsburg gegen den Přemysliden ins Feld. Das Schicksal des Hauses

Liechtenstein ist seitdem mit dem Haus Habsburg eng verknüpft. Diesem

verdankt auch der im mährischen Feldsberg (Valtice) geborene Karl von

Liechtenstein seinen beispiellosen Aufstieg: Seit 1600 Obersthofmeister

Kaiser Rudolfs II, wurde er 1608 in den Fürstenstand erhoben, 1614 mit

der schlesischen Herzogswürde von Troppau bedacht und 1622 zum

Vizekönig von Böhmen erhoben. Bereits 1623 gab er den

Liechtensteinischen Herzogshut als Hauskrone in Auftrag, der wie viele

andere Errungenschaften im Laufe der Zeit wieder verloren ging.

Modell der Burg Liechtenstein bei Mödling, Maria Enzerdorf

Die Burg Liechtenstein bei Maria Enzersdorf (NÖ.) wurde um 1130 als

Wehranlage von Hugo von Petronell-Liechtenstein erbaut. Dieser nannte

sich nach der Fertigstellung von und zu Liechtenstein und gilt somit

als Stammvater des Fürstenhauses Liechtenstein. Der Name wird auf das

Baumaterial der Burg bezogen: Den aus dem Römersteinbruch in St.

Margarethen typischen lichten Steinen. „Huc de Lihtensteine", wie Hugo

von Liechtenstein in manchen Urkunden bezeugt ist, hatte auch bereits

Besitzungen im Weinviertel: So übergab er 1136 seinen Besitz,

Prinzendorf an der Zaya, an das Stift Klosterneuburg. Im 13.

Jahrhundert verloren dann die Liechtensteiner auf dem Erbwege die Burg

Liechtenstein, die im Laufe des 14. Jahrhundert auf die heutige Länge

und nach den Zerstörungen im Zuge der Türkenbelagerungen von 1529 und

1683 erneut aufgebaut wurde. Am Weihnachtstag des Jahres 1807 erwarb

schließlich Fürst Johann I. Joseph Fürst von Liechtenstein Burg und

Herrschaft wieder für die Familie.

Fahne des Militär-Veteranen-Vereines Fürst von und zu Liechtenstein Wilfersdorf und Umgebung

Österreichischen Kameradschaftsbundes - Ortsverband Wilfersdorf - Hobersdorf

Der Verein wurde laut Statuten am 28. Mai 1900 gegründet. Als

Proponenten haben unterschrieben: Paul Zuschmann, Josef Hienerth, Josef

Reihs).

Zur Erinnerung an die Fahnenweihe am 21. Juni 1903 hat sich eine

Ansichtskarte erhalten. Fahnenmutter war Frau Gutsverwaltersgattin von

Eybler. Anton Bammer, der letzte Fahnenjunker bewahrte die Vereinsfahne

bei sich auf und konnte diese während der NS-Zeit und der

Besatzungszeit vor Fremdzugriff schützen. Die Gründungsversammlung des

Österreichischen Kameradschaftsbundes - Ortsverband Wilfersdorf -

Hobersdorf als Nachfolgeverein, fand am 29. Mai 1986 statt. Wegen

Verschleißerscheinungen an der Fahne wurde eine neue Fahne erworben und

die historische Fahne dem Museum zur Aufbewahrung übergeben.

Gemälde „Schlacht bei Austerlitz/Slavkov" 1805

Österreichischer Maler, um 1810 Eigentum Museum Wilfersdorf

In der Schlacht bei Austerlitz am Montag, dem 2. Dezember 1805 besiegte

Napoleon I. von Frankreich die österreichischen und russischen Truppen.

Fürst Moritz Joseph Johann Baptist von Liechtenstein (1775-1819) nahm

als Feldmarschall-Leutnant der österreichischen Armee daran teil. Nach

dem blutigen Waffengang entsandte Kaiser Franz I. Fürst Liechtenstein

mit dem Angebot der Kapitulation zu Napoleon. „Es gibt für Eure

Majestät nichts mehr zu erobern", sprach Liechtenstein, „zum Ruhm

können Sie nur noch den Frieden hinzufügen". Der russische Zar wollte

jedoch mit dem Sieger nicht verhandeln und bemühte sich, mit dem Rest

seiner Armee schnellstens ungarisches Gebiet zu erreichen. Die Verluste

der Schlacht waren unermesslich. Innerhalb eines kurzen Wintertages

fielen auf beiden Seiten ungefähr 15.000 Mann. Genaue Zahlen stehen

nicht zur Verfügung. Ausserdem begann sich eine Typhusepidemie

auszubreiten, die ausser Soldaten auch die Zivilbevölkerung erfasste.

Der Winter war Anfangs Dezember sehr mild, so verbreitete sich die

Ansteckung sehr rasch. Sie ließ erst um Weihnachten nach, als endlich

Frost eintrat. Das hier ausgestellte Gemälde befand sich ursprünglich

im Schloss Feldsberg (Valtice), wo es Teil einer Schlachtengalerie war.

Aus dieser Serie befinden sich noch die Gemälde „Die Schlacht bei

Wagram" im Schloss Eisgrub und „Schlacht bei Hohenlinden", sowie

„Schlacht bei Regensburg" im Schloss Feldsberg. In den Kriegswirren des

Jahres 1945 wurde das Gemälde vermutlich von russischen Soldaten aus

dem Schloss Feldsberg entwendet. Es ist anzunehmen, dass es diese

Soldaten waren, die in einem Ort in der Nähe von Wilfersdorf, einem

Landwirteehepaar das letzte Pferd weggenommen haben. Da die Bäuerin aus

Verzweiflung bitterlich zu Weinen begann, wurde ihr von einem der

Soldaten das Gemälde mit den Worten übergeben: „Mutter, weine nicht,

hier hast Du eine Entschädigung für Dein Pferd" Die Tochter der Bäuerin

sah das Bild nie als ihr Eigentum an und hatte immer den Wunsch, dass

dieses Gemälde wieder in ein Schloss des früheren Besitzers

zurückkehren soll. Durch dem Erwerb des Gemäldes erhielt es einen

Ehrenplatz im Liechtenstein Schloss Wilfersdorf.

Die Schlacht bei Deutsch-Wagram 1809

Am 5. und 6. Juli 1809 zwischen dem Franzosenheer unter Napoleon und

der österreichischen Armee mit Fürst Johannes und Moritz von

Liechtenstein.

Spende vom Gestalter des Dioramas Alfred Frühwirth / Althöflein.

Napoleon Bonaparte spielt in

der Geschichte des Fürstentums Liechtenstein eine widersprüchliche

Rolle: Zum einen wurde er als militärischer Feind bekämpft. So wurde

Liechtenstein zum letzten Mal in seiner Geschichte zum

Kriegsschauplatz, als die Franzosen unter Napoléon Bonaparte das

Fürstentum 1799 durchquerten, um das nahe gelegene Feldkirch zu

belagern. Im Kampf gegen Napoleon sollte sich in weiterer Folge vor

allem Johann von Liechtenstein als besonders kampfesmutig erweisen. Er

nahm unter anderem mit der österreichische Kavallerie an der

Dreikaiserschlacht bei Austerlitz am 2. Dezember 1805 teil, aus der

Napoleon als Sieger hervorging. Als Napoleon dann am 1806 das Alte

Deutsche Reich auflöste und Rheinbund gründete, wurde darin

Liechtenstein am 12. Juli 1806 als souveräner Staat aufgenommen. Nach

Napoleons Niederlage bei Waterloo wurde auf dem Wiener Kongress 1815

eine neue politische Ordnung für Europa gesucht. Liechtenstein wurde

als selbstständiger Kleinstaat in den Deutschen Bund aufgenommen und

somit langfristig zum einzigen deutschen Kleinstaat, der seine

Selbstständigkeit bewahren konnte.

Fürst Hans Adam wurde 1945 in Zürich geboren und auf Johannes Adam

Ferdinand Alois Josef Maria Marko d'Aviano Pius getauft. Er erhielt

seinen Namen nach seinem Vorfahren Fürst Johann Adam Andreas (Hans-Adam

I.) und nach seinem Taufpaten Papst Pius XII. Er wuchs bei den Eltern

im Fürstenhaus in Vaduz auf und absolvierte die Volksschule in Vaduz,

ehe er an das Schottengymnasium in Wien ging. 1960 ging er nach Zuoz

auf das Gymnasium Lyceum Alpinum, wo er mit der Schweizer Matura und

dem deutschen Abitur abschloss. Er absolvierte anschliessend ein

Praktikum bei einer Bank in London. 1969 schloss er das Studium an der

Universität St. Gallen mit Erlangen des Lizentiats in Betriebs- und

Volkswirtschaft ab. Er ist seit 1989 regierender Fürst und

Staatsoberhaupt Liechtensteins sowie Chef des Fürstenhauses

Liechtenstein.

Das Staatswappen Liechtensteins

ist das Wappen des Fürstenhauses von Liechtenstein und wurde am 4. Juni

1957 eingeführt. Die aktuelle Form folgt dem Gesetz vom 30. Juni 1982

über Wappen, Farben, Siegel und Embleme des Fürstentums Liechtenstein

(Wappengesetz).

Der Wappenschild des grossen Staatswappens ist geviert mit unten

eingepfropfter Spitze und belegt mit von Gold und Rot geteiltem

Herzschild.

Feld 1: In Gold ein mit kreuzbesetztem silbernen Kleeblattmond belegter, gekrönter, goldbewehrter, schwarzer Adler.

Feld 2: Von Gold und Schwarz achtmal gestreift, mit grünem Rautenkranz belegt.

Feld 3: Von Rot und Silber gespalten.

Feld 4: In Gold ein gekrönter, goldbewehrter, schwarzer Jungfernadler mit silbernem Kopf.

In der blauen Spitze ein goldenes Jagdhorn an gleichfarbiger Schnur.

Den Schild umgibt ein mit dem Fürstenhut gekrönter Fürstenmantel (Wappenmantel) in Purpur, innen mit Hermelin gefüttert.

Fürst Anton Florian von Liechtenstein wurde nicht nur auf Schloss

Wilferdorf geboren, er entwickelte hier auch ein strenges

Kontrollsystem. So wies er seine Herrschaftsbeamten an, mündlich oder

schriftlich über Visitationen der Herrschaften zu berichten und

Gutachten sowie Verbesserungsvorschläge vorzubereiten. Der Sitz seines

Wirtschafts-, Raitrat- und Oberbuchhalteramtes befand sich auf Schloss

Wilfersdorf, zum Leiter ernannte er Lorenz Joseph Schallamayr als

höchster Kontrollinstanz aller Hauptleute, Verwalter und

rechnungsführenden Beamten. Ihm wurde aufgetragen, in seinem Amt eine

ordentliche Wirtschaftskanzlei zu halten und auch „auf unsern

herrschafften und güttern dergestalten stäts darob seyn und fleißig

dahin trachten, daß die würthschafft und alle einkommen vermehret und

die abgekommene wider aufgerichtet, hingegen aber die unnothwendigen

und überflüssigen ausgaaben abgethann oder gemindert werden."

Der Talerfund von Poysdorf 1995

Zur Untersuchung eines angemorschten, mächtigen Holztrams, eines

Unterzuges der Balkendecke zum Dachboden, machte am 2.12.1995 der

Besitzer des Hauses, Franz Thiem diesen bedeutenden Fund. Er löste

einige Ziegel aus der Wand und stieß dahinter auf einen querliegenden,

innenglasierten Henkeltopf mit grauem Deckel. Gefunden wurden 218

Großsilbermünzen, 182 Taler- und 36 Halbtalermünzen im Umrechnungswert

von 200 Talermünzen, im Gesamtgewicht von etwa 6 Kilogramm. Schlußmünze

1634 - Vergrabungszeitpunkt nach 1634. Der Fund belegt die Angst der

Bevölkerung vor Plünderungen in der Mitte des 30jährigen Krieges. 12

Stück Kopien von Münzen aus dem „Schweden- Münzschatz", sowie 2

Gußformen.

Leihgabe vom Weinstadt-Museum Poysdorf.

Modell der Anlage von Schloss Vaduz, Karton, grundiert Modellbau Rudolf Stur

Schloss Vaduz (früher auch Hohenliechtenstein) geht auf eine

mittelalterliche Burganlage zurück. Im Jahr 1322 wurde das Schloss zum

ersten Mal erwähnt, als sie samt Untertanen an Vogt Ulrich von Matsch

verpfändet wurde. Am 3. Mai 1342 fiel sie samt Herrschaft an Graf

Hartmann III. von Werdenberg. Im Zuge des Schwabenkriegs wurde die Burg

Vaduz am 12. Februar 1499 von den Eidgenossen niedergebrannt. Bis 1712

war sie dann im Besitz der Grafen von Hohenems, die sich zunehmend

verschuldeten und schließlich gezwungen waren, die Grafschaft Vaduz und

die benachbarte Herrschaft Schellenberg zu verkaufen. Bereits 1699

erwarb Fürst Johann Adam von Liechtenstein Schellenberg und 1712 Vaduz.

Seit 1712 befindet sich auch das Schloss im Besitz der Fürsten von

Liechtenstein. Unter Fürst Johann II. wurde die Burg in den Jahren 1905

bis 1912 umfassend saniert. Fürst Franz Josef II. ließ sie dann

wohnlich ausbauen und bestimmte sie ab 1939 zum ständigen Wohnsitz des

Fürstenhauses Liechtenstein.

Liechtensteinwappen aus Ton

Die Herstellung erfolgte durch die ehemalige Liechtensteinische

Tonwarenfabrik PKZ Keramika Postorna - Unter-Themenau im Jahr 2013 für

das Raumleitsystem im Liechtensteinmuseum im Schloss Wilfersdorf

Samowar - Nachweislich verwendet von Fürst Johannes II. von

Liechtenstein und von seinem Haushofmeister Johann Muster bei ihren

Gesprächen

ZEITFENSTER EINER FÜRSTLICHEN FAMILIENGESCHICHTE

Der Aufstieg des Hauses Liechtenstein zeichnete sich an der Wende zum

17. Jahrhundert ab. Ihre Akteure waren die Brüder Karl, Maximilian und

Gundaker, die noch einem protestantischen Elternhaus entstammten. Erst

durch ihre Konvertierung zum Katholizismus war der Weg für

Spitzenpositionen im Umfeld des Kaiserhauses geebnet. Gleichzeitig

stieg ihr Einfluss in den böhmischen Ländern: Karl unterstützte Kaiser

Ferdinand II. bereits während des böhmischen Ständeaufstandes. Er

leitete nach der Schlacht am Weißen Berg auch die Exekution der

Aufständischen in Prag (21. Juni 1621). Der Kaiser überließ ihm

daraufhin Besitzungen von geflohenen evangelischen Adeligen. Diese

Neuerwerbungen wie auch eine taktisch ausgerichtete Heiratspolitik

ließen die Liechtensteiner bald zu einer der reichsten Familien in

Böhmen und Mähren aufsteigen. In der fürstlichen Familiengeschichte

spielt auch Schloss Wilfersdorf, das seit 1436 im durchgehenden Besitz

der Familie Liechtenstein ist, eine besondere Rolle. Gundakar hat die

spätgotische Burg um 1600 in ein vierflügeliges Wasserschloss

umgewandelt. Sein Sohn Hartmann, dem seine Frau Elisabeth Sidonia

insgesamt 24 Kinder schenkte, baute das Schloss zu seiner Residenz aus.

Das Fürstenhaus Liechtenstein schuf sich im Barock und Biedermeier

nicht nur weitere Schlösser, sondern wurde in Kunst, Kultur und

Wirtschaft tonangebend. Der Bogen lässt sich von der als barocke

Kochbuchautorin in Erscheinung getretenen Fürstin Eleonore über

Kontakte zu Prinz Eugen oder Goethe bis hin zum Graupapagei aus dem

Nachlass Joseph Haydns spannen, den Fürst

Johann Joseph I. ersteigerte. Aber dafür konnte das Tier die Kaiserhymne pfeifen...

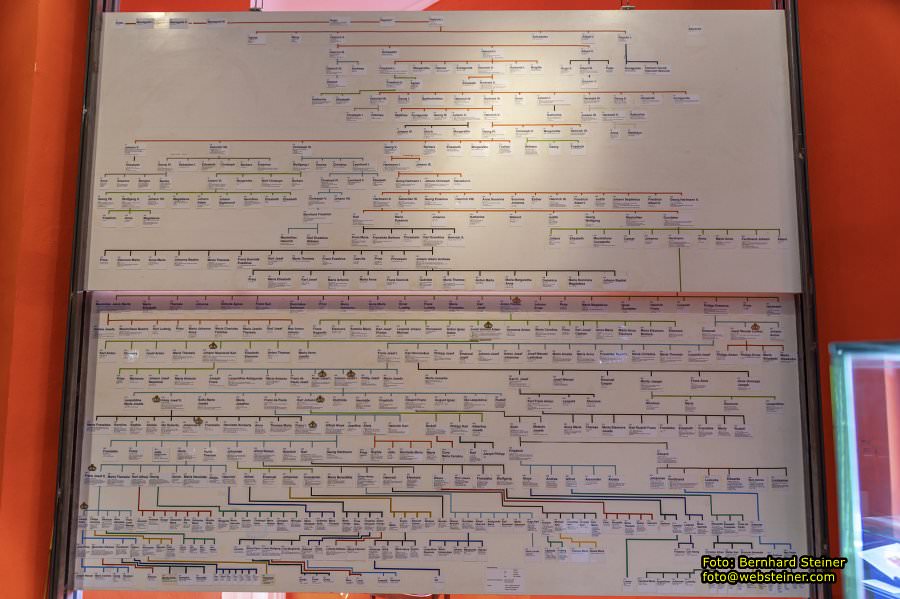

Stammtafel des fürstlichen Hauses Liechtenstein

Der umfassende Stammbaum der Liechtensteiner lässt uns vieles über die

Fürstenfamilie lernen. Die Stammtafel ist ein absolutes Unikat. Sehr

übersichtlich aufgebaut bietet sie einen einzigartigen Überblick über

den Stammbaum der Fürstenfamilie und ist ein Spiegelbild der

österreichischen und europäischen Geschichte.

Polsterstühle und Sessel (Armlehnsessel à la reine)

Aus Schloss Feldsberg, 1. Viertel 20. Jh.

Buche, weiß und grün gefaßt, Bezug: Olivgrüner Seidenstoff mit vegetabilen Ornamenten,

LIECHTENSTEIN MUSEUM. Die Fürstlichen Sammlungen, WIEN

WIENER TAFELSERVICE

1784-1787, Imitation des 19. Jahrhunderts, Porzellan, Gold

LIECHTENSTEIN MUSEUM. Die Fürstlichen Sammlungen, WIEN

Büste Fürst Alois II. von Liechtenstein, 19. Jh. Gips

LIECHTENSTEIN MUSEUM. Die Fürstlichen Sammlungen, WIEN

Muschelschlitten ca. um 1880 aus Schloss Wilfersdorf

Der Schlitten war sowohl einspännig als auch mehrspännig zu fahren.

Kutschiert wurde durch die Herrschaften - der Lakai saß auf dem

rückwärtigen „Lakaiensitz". Herr Rabenseifner (ehemaliger

Pferdefleischhauer) aus Mistelbach kaufte den Schlitten von der

Verwaltung des Gutes in Wilfersdorf. Er hatte den Schlitten danach auch

in Verwendung.

Leihgabe Dir. Wolfgang Satzer, Kutschenmuseums Laa/Thaya

AUF DEN SPUREN DER LIECHTENSTEINER - IHRE BURGEN UND SCHLÖSSER

Der sprichwörtliche Grundstein des Hauses Liechtenstein wurde mit der

Stammburg Liechtenstein bei Maria Enzersdorf gelegt, die nach

mehrfachem Besitzerwechsel erst 1807 wieder in Besitz der Fürsten von

Liechtenstein kam. Unter Johann I. entstand 1820 in Burgnähe auch das

Schloss Liechtenstein als Sommerresidenz. Mit dem repräsentativen

Wiener Gartenpalais, das Fürst Johann Adam Andreas ab Juli 1689 von

Domenico Martinelli erbauen ließ, setzten die Liechtensteiner auch in

der kaiserlichen Residenzstadt ein sichtbares Zeichen ihres Ranges. Auf

den Spuren nordwärts liegt das Schloss Wilfersdorf, in dem jene

Liechtensteiner-Linie begründet wurde, auf die sich heute die

regierende Fürstenfamilie von Liechtenstein in Vaduz zurückführen

lässt. Aus der Herrschaft Wilfersdorf flossen auch Gelder in den Ausbau

der südmährischen Residenzen wie etwa für Schloss Feldsberg (Valtice).

Karl Eusebius ließ es anstelle einer seit dem 13. Jahrhundert in

Familienbesitz befindlichen Anlage nach Plänen Giovanni Giacomo

Tencallas errichten. Im dazugehörigen Natur- und Landschaftsgarten hat

Joseph Hardtmuth die mächtige Reistenkolonnade (1811 und 1823) sowie

den Diana-Tempel (1812) im klassizistischen Stil errichtet. Im

benachbarten Lundenburg (Břeclav) kamen „Veste und Herrschaft

Lunthenburch" 1384 an die Familie Liechtenstein, die hier ein Schloss

errichtete. Auf Karl Eusebius geht auch das ursprüngliche Barockschloss

Eisgrub (Lednice) zurück. Es wurde jedoch zwischen 1846 bis 1858 im

Stil der Neugotik umgebaut. Dem Traum von fernen Welten entspringt auch

das 1797-1804 im Park errichteten Minarett als exotisches Bauwerk ohne

kultischer Funktion.

Im Jahre 1436 wird durch Otto von Maissau die Burg und die Herrschaft

Wilfersdorf dem Christoph II. von Liechtenstein als landesfürstliches

Lehen vermacht. Die Liechtensteiner machten Wilfersdorf zum Mittelpunkt

einer großen Herrschaft, der auch Mistelbach und Poysdorf eingegliedert

waren. Gerade an die Zeit des Barock werden wir bei jedem Spaziergang

durch den Ort erinnert. Sei es durch die schönen Giebel bzw. Fassaden

aus dieser Zeit oder durch die Kapellen und Steindenkmäler.

Die zweigeschoßige schlichte Westfassade des Schlosses erhebt sich über

einem hohen Sockel. Der dreiachsige Mittelrisalit ist durch

Doppelpilaster sowie Rahmen gegliedert und umfasst das rechteckige

Portal mit der Bauinschrift 1608, über dem ein Balkon mit

Schmiedeeisengitter angeordnet ist. Der Risalit wird durch einen

breiten geschweiften und gesprengten Giebel mit einer Uhr und darüber

dem Wappen der Familie Liechtenstein abgeschlossen; seitlich befinden

sich die allegorischen Figuren „Ruhm“ und „Tapferkeit“. – Die

Innenräume sind weitgehend umgebaut.

Kutsche, Frühes 19. Jh.

Diese historische Kutsche wurde erworben im Rahmen des ETZ- Projektes

„Auf den Spuren der Liechtensteiner in Südmähren und Niederösterreich".

Um die Herrschaften zu visitieren und die Beamten zu kontrollieren,

sollte der Fürst einen Aufenthaltsort mehrmals jährlich wechseln. Denn

wenn er nicht alles selbst mit straffer Hand leite, werde er von seinen

Beamten bei jeder Gelegenheit betrogen und bestohlen werden. Auf jeder

Herrschaft sollte er „etliche vertraute personen haben, von denen er

auch sonst allerley erfahren kann." (Aus den Instruktionen des Karl

Eusebius von Liechtenstein für seinen Sohn Johann Adam).

Das Gartenpalais in Wien - Fassade gegen die Fürstengasse, um 1816

Ferdinand Runk (1764-1834), Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein, Vaduz (Faksimile)

Im Jahr 1687 erwarb Fürst Johann Adam Andreas von Liechtenstein einen

Garten mit benachbarten Wiesen des Grafen Weikhard von Auersperg in der

Rossau in Wien. Im südlichen Teil des Grundstücks ließ der Fürst ein

Palais errichten, im Norden gründete er eine Brauerei und eine

Grundherrschaft, aus der sich die Vorstadt Lichtental entwickelte. Für

den Bau des Palais lobte Johann Adam Andreas 1688 einen Wettbewerb aus,

an dem unter anderem auch der junge Johann Bernhard Fischer von Erlach

teilnahm. Dessen wenig funktionales, „durchlässiges" Projekt wurde vom

Fürsten aber verworfen. Den Wettbewerb gewann schließlich Domenico

Egidio Rossi, der aber schon 1692 durch Domenico Martinelli ersetzt

wurde. Auftragsbeginn war der 4. Juli 1689. Der Rohbau wurde 1700

fertig. Gebaut wurde eine Mischung aus Stadt- und Landhaus im römischen

Stil, ein Palazzo in villa. Der Garten wurde im Sinn eines klassischen

Barockgartens angelegt und um1820 nach Plänen von Joseph Kornhäusl

klassizistisch umgestaltet. In der Fürstengasse befand sich einst

gegenüber dem Palais auch die 1700 erbaute Orangerie.

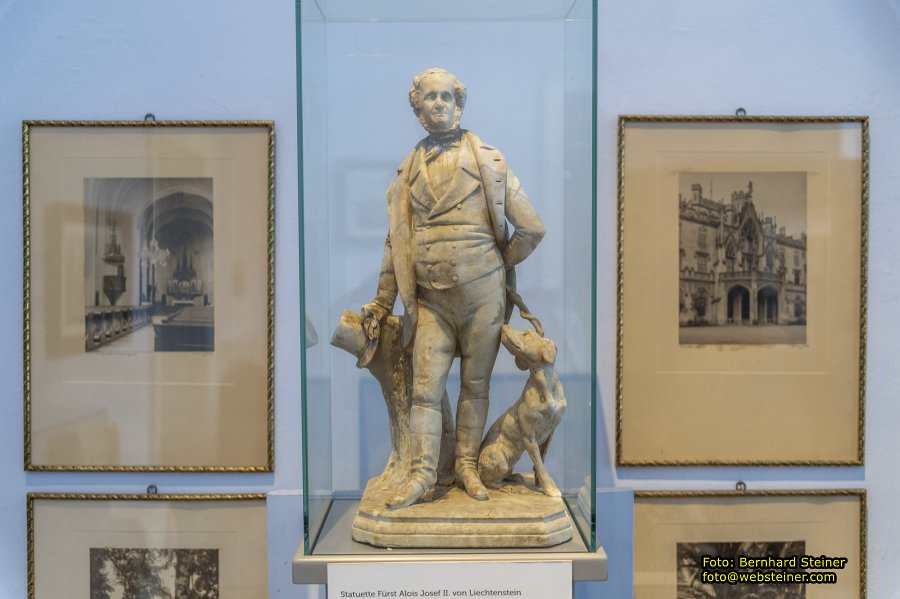

Statuette Fürst Alois Josef II. von Liechtenstein, 19. Jh., Gips

LIECHTENSTEIN MUSEUM. Die Fürstlichen Sammlungen, WIEN

Fürst Alois Josef II. wurde am 25. Mai 1796 in Wien geboren und 1831

mit Franziska (de Paula) Kinsky von Wchinitz und Tettau verehelicht. Er

trat vor allem als Bauherr von Schloss Eisgrub in Erscheinung und

betrieb auch den Innenumbau des Liechtensteinpalastes in der Wiener

Bankgasse. Im Jahr 1836 erfolgte sein Regierungsantritt im Fürstentum

Liechtenstein. Mit ihm endet zugleich die Reihe der Gutsherren, denn

das Jahr 1848 brachte mit der Auflösung des Untertanenverbandes auch

die Lösung von der Gutsherrschaft.

Orgeltisch und Sitzbank Aus der Kirche Kettlasbrunn und Foto der heutigen Orgel mit dem Liechtensteinwappen

Der Ambo ist ein erhöhter Ort

in der Kirche, von dem aus gottesdienstliche Lesungen und

Zwischengesänge vorgetragen werden., Verwendet in der Pfarrkirche

Staatz seit ca. 1970. Erworben von einer Pfarre im Raum Mödling. Spende

Pfarre Staatz 2019

Wandkreuz, 1700-1780, Holz, Corpus: Bildhauerarbeit polychrom gefasst, partiell vergoldet, Leihgabe Pfarre Wilfersdorf

DIE LIECHTENSTEINER ALS VERTEIDIGER UND NUTZNIESSER DES „RECHTEN GLAUBENS"

Die Familiengeschichte des Hauses Liechtenstein wird im 16. und 17.

Jahrhundert von den konfessionellen Umbrüchen geprägt. Wie viele andere

Adelsgeschlechter wurden auch die Liechtensteiner im 16. Jahrhundert zu

Anhängern der neuen Lehre Martin Luthers. Doch erst ihre Konvertierung

im Zuge der Gegenreformation ermöglichte ihren rasanten Aufstieg. Sie

beteiligten sich nun auch selbst aktiv an der Rückführung ihrer

Untertanen zum katholischen Glauben. So wies Gundaker von Liechtenstein

seinen Buchhalter der Wirtschaftskanzlei auf Schloss Wilfersdorf an, zu

überwachen, ob die officirer (=Herrschaftsbeamten) und underthannen den

gottesdienst fleissig besuechen, offt beichten und comunicim, den

processsionibus fleyssig beywohnen, nicht offentlich gottloß leben."

Gundakar, der selbst erst 1602 zur römisch-katholischen Kirche

konvertiert war, erschien zwecks Religionsreformation im Januar 1603

mit dem späteren Kardinal Melchior Klesl an der Spitze in seinem

Schloss Wilfersdorf und folgte so dem Vorbild seiner Brüder Karl und

Maximilian. Erschwert wurde diese Offensive jedoch durch den

Priestermangel dieser Zeit. Sprachbarrieren erschwerten zusätzlich die

Suche. So schreibt Gundakar 1631 an Kardinal Dietrichstein, er wolle...

einen pfahrrer haben, der auch deutsch predigen kunde oder aber neben

der böhmischen sprach der deutschen so vill kündig were, daß er deutsch

leicht zu hören (...) wüsste (). In weiterer Folge unterstützten die

Liechtensteiner in ihren Herrschaftsgebieten den Um- und Neubau von

Kirchen und karitativen Einrichtungen, förderten das Wallfahrtswesen

und trugen so wesentlich zum Sieg der Gegenreformation bei.

Heilige Rosalia - Aus der Grabkapelle am „Heiligen Berg" - beim Friedhofseingang in Wilfersdorf

Beichtstuhl, Ende 19. Jh.

In den Instruktionen des Gundaker von Liechtenstein für den Regenten

Hans Fritz, dem Sohn eines fürstlichen Untertanen, wird besonders der

gegenreformatorische Druck spürbar, der seitens des Fürsten für die

Rekatholisierung ausgeübt wurde: So hatte der Buchhalter als Chef der

Wirtschaftskanzlei des Fürsten Gundaker von Liechtenstein in Schloß

Wilfersdorf auch zu überwachen, ob die officirer (= Herrschaftsbeamten)

und underthannen den gottesdienst fleissig besuechen, offt beichten und

comunicim, den processsionibus fleyssig beywohnen, nicht offentlich

gottloß leben." Zu Weihnachten 1630 schlug der um Dienstentlassung

bittende Pfleger von Wilfersdorf, Hans Fritz, dem Fürsten Gundaker von

Liechtenstein den Wiener Gregor Kharner als seinen Nachfolger vor. Er

empfahl ihn als einen Mann, der „etwas studtiert" habe und auch sonst

ein fein wiziger man" sei, „der alle gerichtsbreuch woll waiß;

verstehet sich auch fein auf den ackher- und weingarthpau, dan er

selbst weingartten hat". Der Wilfersdorfer Pfleger wurde daraufhin auf

eine 100 Punkte umfassende Instruktion vereidigt. So sollte er unter

anderem die Kontrolle über die Osterbeichte und -kommunion der

liechtensteinischen Untertanen übernehmen.

Modell „Wilfersdorf um 1800", Modellbau: Hans Huysza

Nachbau eines Modells aus dem Kunsthistorischen Museum. Originalmodell 1: 500.

Das Modell zeigt das Ortszentrum von Wilfersdorf um 1800. Das Schloss

ist noch im Originalzustand mit Basteien und Wassergraben umgeben.

Westlich des Schlosses befindet sich das Tummelhofgebäude mit dem

Arrest und den Schafstallungen. An den nördlichen Seitentrakt

anschließend ist die ehemalige „Obere Hofmühle" zu sehen, an die der

Meierhof anschließt, der 1824 einem Brand zum Opfer fiel. Am

nordöstlichen Ortsrand ist der 1725 erbaute Schüttkasten des Fürsten

von Liechtenstein das markanteste Bauwerk. Die braunen Markierungen die

vom Schüttkasten wegführen, deuten die unterhalb befindlichen

Kellergewölbe der Fürstlichen Hofkellerei. Das Schloss wurde 1802 zu

einem Großteil abgetragen.

HERRSCHAFT UND WIRTSCHAFT

Der wirtschaftliche Aufstieg des Hauses Liechtenstein begann um 1600,

verbunden mit dem massiven Vorstoß in die böhmischen Länder. Das

Sprichwort „Schäferei, Brauhaus und Teich machen die böhmischen Herren

reich" traf im Besonderen auch auf die Familie Liechtenstein zu, die

neben dem Mühlenwesen auch auf andere landwirtschaftliche

Nebengewerbszweige in Böhmen und Mähren setzte. Ihre Monopolstellung in

diesen Bereichen bescherten den Fürsten bald große Gewinne. So verfügte

Hartmann von Liechtenstein (1613-1686) über hohe Einkünfte, die er in

Wien, Wilfersdorf und Ebergassing in mehreren Gewölben, Kassen, Truhen

und Fässern verwahren ließ. Herrschaftsbeamte hatten, wie es Karl

Eusebius 1680 formulierte, die Einkünfte der Herrschaften „durch

billiche und zulässige mittl, jedoch ohne ruin der unterthanen, zu

vermehren".

Trotzdem waren die Bauern als liechtensteinische Untertanen einer

doppelten Belastung ausgesetzt: Als Konsumenten wie auch als

Arbeitskräfte. Neben der Abnahmeverpflichtung für einige

herrschaftliche Erzeugnisse wurden sie durch den Mühlenzwang genötigt,

ihr Korn nur in den herrschaftlichen Mühlen mahlen zu lassen. Durch die

willkürliche Preisfestsetzung führte dies zu einer enormen Belastung

der Untertanen. Die Bauern waren aber auch billige Arbeitskräfte des

Fürsten. Sie wurden immer mehr mit Robotleistungen belastet, die man

nach dem Dreißigjährigen Krieg oft nur als Provisorium betrachtete. Sie

wurden bald aber von der Herrschaft als bewährtes Mittel zur Senkung

der eigenen Betriebskosten eingesetzt. Die Bauernbefreiung von 1848

sollte dann nachhaltig die Beziehung zwischen Herrschaft und Untertanen

ändern.

Im Souterrain ist ein gemütlicher Schlosskeller untergebracht.

Das Liechtenstein-Schloss Wilfersdorf steht im niederösterreichischen

Weinviertel in der Gemeinde Wilfersdorf. Es ist seit 1436 im

durchgehenden Besitz der Familie Liechtenstein und dient bis heute der

Verwaltung der fürstlichen Güter in Niederösterreich, zu denen auch die

bekannte fürstliche Hofkellerei gehört.

In einem Seitentrakt des Schlosses bietet das Heimatmuseum Einblicke in

längst vergangene Lebensweisen: Eine alte Bügelmaschine bestaunen, die

ehemalige Bäckerei und die Werkstätte des Sattlers besuchen.

Gegründet wurde das Heimatmuseum 1984 von Hans Huysza und seither wurde

Raum um Raum renoviert und eingerichtet. Immer mehr Fundstücke der

Gemeinde finden in den mittlerweile 16 kleineren und größeren Räumen

Platz und warten darauf, entdeckt zu werden.

Das Wilfersdorfer Heimatmuseum hat in einem der Nebengebäude Platz gefunden.

Heimatmuseum Wilfersdorf

1981: Beginn mit Urgeschichtsforschung im Gemeindebereich durch Hans Huysza. Grundlage für die Museumsgründung

1983: Beginn der Renovierungsarbeiten in den Ausstellungsräumen

1985 13. 10.: Offizielle Eröffnung des Heimatmuseums.

1985/86 Winter: Anfertigung des Modells Wilfersdorf um 1800.

1986/87 Winter: Anfertigung der Stammtafel des Fürstlichen Hauses Liechtenstein.

1995: 1. Schlosskirtag

1997: Eröffnung der Sonderausstellung „Spuren der Liechtensteiner im Weinviertel"

1999: 3. Schlosskirtag mit grenzüberschreitendem Radwochenende in der Region „Weinviertler Dreiländereck".

2000: Eröffnung der Sonderausstellung „Grenzen-los!" Die Liechtensteinregion zwischen Thaya, March und Zaya.

2000 26. und 27. 08.: 15 Jahre Museum Wilfersdorf und „Startfest zur

Gründung des „Kultur- und Tourismusverei-nes Liechtenstein Schloss

Wilfersdorf".

Das Schloss ist ein schlicht gegliedertes barockes Wohnschloss, dessen

Westflügel zusammen mit den Wirtschaftstrakten einen ehrenhofartigen

Vorplatz bilden. In der Hauptachse der Westfassade ist ein dem Schloss

vorgelagerter, durch Nebengebäude und Umfriedung mit mittlerem

Pfeilerportal gebildeter Ehrenhof. Davor befindet sich die Zufahrt, die

auf einer Brücke den früheren Graben überquert. Der Vorplatz nördlich

und südlich der Hauptfassade ist durch zwei eingeschoßige traufständige

Wirtschaftsgebäude mit Mansardwalmdächern und auf der Westseite

zweigeschoßigen Giebelfronten mit großer Doppellisenengliederung sowie

zwei quer dazu verlaufenden eingeschoßigen traufständigen Anbauten mit

lisenengegliederten Eingangsachsen begrenzt.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: