web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Benediktinerstift Göttweig

Furth bei Göttweig, Juni 2023

Seit 1094 beten und arbeiten Mönche auf dem Göttweiger Berg, der auch für seine Gäste Kraftquelle und Ort der Begegnung ist. Das UNESCO-Welterbe Göttweig zählt zu den ältesten Klöstern Österreichs. Im Museum erleben Sie die barocke Pracht und das epochale Troger-Fresko über der monumentalen Kaiserstiege.

Stift Göttweig wird wegen seiner Lage auf einer Anhöhe über der Donau

gerne als "Österreichisches Montecassino” bezeichnet und wurde 1083 vom

Passauer Bischof Altmann gegründet. Seit 1094 beten und arbeiten

Benediktiner am Göttweiger Berg.

Berthold von Garsten (+1142) - Prior von Göttweig und erster Abt von Garsten

Seit mehr als 900 Jahren leben und beten Mönche auf diesem Berg. "Ora

et Labora et Lege", also "Bete und Arbeite und Lies" lautet das Motto

der Benediktiner. Stift Göttweig ist ein lebendiges Kloster. Derzeit

gehören 43 Mönche dem Konvent an. Die Mehrzahl von ihnen lebt und

arbeitet in den über 30 Pfarreien in den Diözesen St. Pölten und Wien.

Ihre Hauptaufgabe besteht in der Seelsorge, auch in Krankenhäusern,

Gefängnissen und Schulen. Als besonders wichtig wird seit jeher die

Gastfreundschaft empfunden, schreibt doch schon der Hl. Benedikt in

seiner Ordensregel, dass alle Gäste, die zum Kloster kommen, wie

Christus aufgenommen werden sollen.

Seit mehr als 900 Jahren beten und arbeiten Benediktinermönche auf dem

Göttweiger Berg. Ziel ihres Lebens ist die Verherrlichung Gottes,

basierend auf der Regel des heiligen Benedikt. Dem Stift gehören 35

Mönche an, von denen mehr als die Hälfte in der Pfarrseelsorge in den

Diözesen St. Pölten und Wien tätig sind. Im Jahr 2000 wurde das Stift

Göttweig zusammen mit der Kulturlandschaft

Wachau zum Schutz des Kultur- und Naturerbes für zukünftige

Generationen in die UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen eine

besondere Auszeichnung der überregionalen Bedeutung des Stiftes und

seiner Kunstsammlungen.

Die Stiftskirche als Ort des Gebetes ist auch der bauliche Mittelpunkt

des Klosters, das seit dem Jahr 1083 als geistliches und kulturelles

Zentrum stark in seine Umgebung ausstrahlt. Ein Besuch der barocken

Stiftskirche und der romanischen Krypta ist für viele ein tiefes

Erlebnis.

Die Stiftskirche ist im Langhaus in ihrem Kern romanisch (aus der

Bauzeit des Klosters, ein Vorbau aus dem 11. Jahrhundert ist

nachgewiesen). Die Rekonstruktion der romanischen Anlage zeigte einen

Achsknick, wobei sich möglicherweise die Achse des Chores auf den

Sonnenaufgang des 4. Fastensonntags 1072 orientiert (damals der 18.

März), das Langhaus auf dessen vorangehenden Dienstag, den 13. März

1072.

Das Hochaltarbild „Mariä Aufnahme in den Himmel" (1694) stammt von

Andreas Wolff; der Hochaltar (mit Statuen von den hll. Petrus, Paulus,

Gregor, Altmann, Katharina, Barbara und der Gottesmutter Maria), der

mit Kanzel und Teilen des Orgelprospekts ein Ensemble bildet, von

Hermann Schmidt (1639). Das intarsierte Chorgestühl fertigte Franz

Staudinger 1766 an; die beiden Kaiserstühle (heute als Ambo verwendet)

dürften schon etwas früher in derselben Werkstatt entstanden sein.

Die Orgel wurde im Jahre

1982/1983 von der Firma Walcker-Mayer unter Verwendung wertvoller

Register der vorigen Rieger-Orgel aus 1922 errichtet. Sie ist ein rein

mechanisches Werk mit 45 Registern, das auf drei Manuale und Pedal

verteilt sind. Das Rückpositiv ist neobarock dispositioniert, während

das Schwellwerk eher romantisch ist.

Das über der Krypta erhöht liegende frühgotische Presbyterium wurde

1401 bis 1430 errichtet. Im 17. Jahrhundert und – nach einem Plan

Johann Lukas von Hildebrandts zur Umgestaltung der Fassade aus dem

ersten Drittel des 18. Jahrhunderts – wurde die Kirche weitgehend

barockisiert. Die Stuckaturen (1665 bis 1681) sind von

oberitalienischen Meistern verfertigt.

Krypta

In der Hauptkrypta unter dem Presbyterium der Stiftskirche befindet

sich auf dem Gnadenaltar (Empirezeit 1804) die Göttweiger Pietà, eine

Holzskulptur aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, 1880 überarbeitet. Die

1784 unterbrochene Wallfahrtstradition wurde 1988 wieder aufgenommen.

Im südlichen Kryptenraum („Altmanni-Krypta“) steht der

Altmanni-Schrein, ein 1668 angefertigter Reliquienschrein mit

Silberfiligrandekor und den Reliquien des Heiligen, am Boden ein 1540

von Konrad Osterer geschaffenes Epitaph.

Liegefigur des hl. Altmann. Das Deckengemälde des Kremser Schmidt, die

Vision Ezechiels, passt thematisch zur darunter liegenden Konventgruft

von 1638.

Die Kaiserstiege im Nordwesten

des Stiftshofes ist das größte Barocktreppenhaus Österreichs. Sie

erhebt sich über drei Geschoße und wurde 1739 von Paul Troger mit einem

Deckenfresko versehen, das in seinem Zentrum Kaiser Karl VI. als

Helios-Apoll mit Musengefolge zeigt. Die figurale Ausstattung mit

Statuen der Jahreszeiten, Monatsvasen und Künstlerbüsten stammt von

Johannes Schmidt, dem Vater des Kremser Schmidt. Die daran

anschließenden Fürsten- und Kaiserzimmer – zum Großteil mit

beachtenswerten Tapetenmalereien – dienen als Museumsräume, ebenso der

Altmanni-Saal mit dem Deckenfresko Hochzeit zu Kana von Johann Rudolf

Byß und Johann Baptist Byß.

Stift Göttweig - Deckenfresko

Das herrliche Deckengemälde wurde vom Künstler Paul Troger im Jahr 1739

geschaffen. Er arbeitete nur wenige Monate an diesem Fresko, das auf

den frischen Putz gemalt wurde.

Das Bild zeigt die Verherrlichung Kaiser Karls VI. als Sonnengott.

Pallas Athene und der als Adler dargestellte Göttervater Zeus

vertreiben das Böse in den dunklen Hintergrund. Links vom Sonnenwagen

sitzen die sieben Künste auf einer Wolke. Die Architektur im rot-grünen

Kleid trägt die Gesichtszüge von Maria Theresia, Tochter Karls. Daneben

mit umgehängter Maske, mit Palette und Pinsel die Malerei, die

Bildhauerei mit Meißel, am linken Rand die Poesie mit Flügelohren und

Schriftrolle. Darüber die Numismatik mit einem Münzstempel und die

Musik mit einer Laute. Die Astronomie blickt auf den goldenen

Himmelsglobus. Chronos, der Gott der Zeit, vervollständigt das Ensemble.

Stift Göttweig wurde 1083 vom Passauer Bischof Altmann gegründet. Er

starb 1091 in Zeiselmauer, seine Reliquien befinden sich im sogenannten

Altmanni-Schrein in der Krypta der Stiftskirche. Abt Hartmann I.

übernahm 1094 mit Benediktinermönchen aus St. Blasien im Schwarzwald

das Kloster. Die Göttweiger Mönche leben bis heute nach der Regel des

heiligen Benedikt von Nursia. Seit 2009 steht Abt Columban Luser dem

Konvent vor.

Die Abbildung (Fresko von 1682 in der Stiftskirche Göttweig) zeigt eine

Episode aus der Lebensbeschreibung des heiligen Altmann. Die Jünglinge

Altmann (später Bischof von Passau), Adalbero (später Bischof von

Würzburg) und Gebhart (später Erzbischof von Salzburg) treffen am Fuß

des Göttweiger Berges zusammen und sagen sich gegenseitig ihre Zukunft

als Bischöfe voraus. Im Hintergrund ist die mittelalterliche Göttweiger

Klosteranlage sichtbar, die 1718 durch einen Brand fast komplett

zerstört wurde.

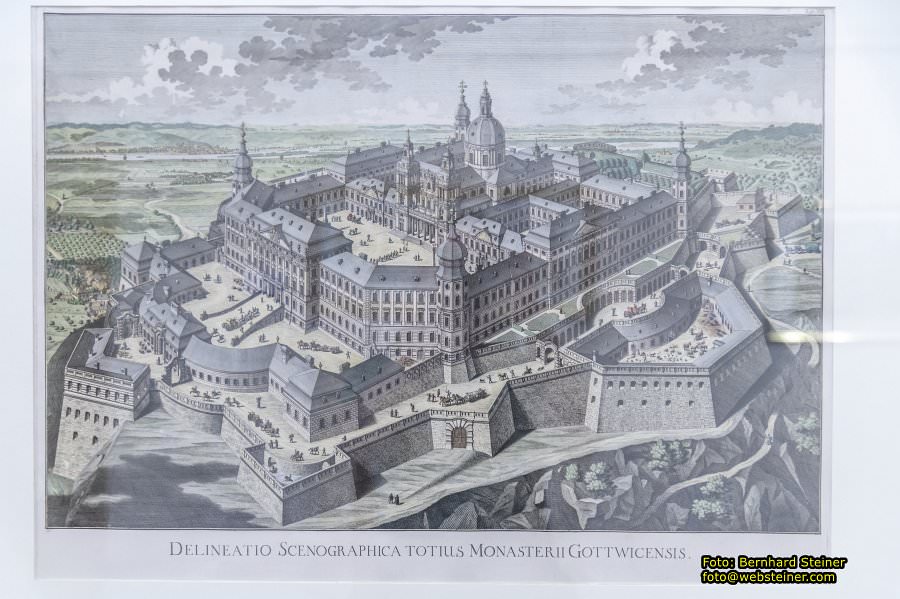

Barocker Neubau nach 1718

Nach dem verheerenden Stiftsbrand 1718 entschied sich der Konvent des

Stiftes Göttweig unter Abt Gottfried Bessel (1714-49), die gesamte

Klosteranlage nach Plänen von Johann Lucas von Hildebrandt (1668 -

1745) neu zu errichten. Der 1744 gedruckte monumentale Kupferstich von

Salomon Kleiner (1700 - 61) zeigt den geplanten Klosterbau, der jedoch

bis Ende des 18. Jahrhunderts nur zu rund zwei Dritteln realisiert

werden konnte.

Stift Göttweig - Benediktuszimmer

Die Kaiser- und Fürstenzimmer im Stift Göttweig sind mit bunten

Leinentapeten ausgestattet. Jeder Raum im Kaisertrakt ist farblich und

motivisch unterschiedlich gestaltet. Schöpfer dieser einzigartigen

Wandbespannungen sind die Gebrüder Byß, Experten der illusionistischen

Malerei.

Die Grundausstattung der Appartements ist fast einheitlich. Das lässt

auf eine gemeinsame Planung und Durchführung der Innenausstattung

schließen. Die Böden sind aus Nußholz gefertigt und mit Einlegarbeiten

verziert. Die bunt gemalten Wandtapeten bilden einen fließenden

Übergang zu den mit Stuck dekorierten Decken. Einen besonderen Akzent

setzen die Kachelöfen. Die Öfen konnten mit Holz vom Gang aus durch

kleine Türchen beheizt werden.

Hl. Anna Selbdritt - Lindenholz, gefasst, um 1520

Von der Ausstattung der zahlreichen mittelalterlichen Kirchen am

Göttweiger Stiftsberg, die beim Brand 1718 zerstört wurden, haben sich

nur sehr wenige Stücke erhalten. Diese Gruppe könnte Bestandteil eines

kleinen Seitenaltars in einer Kirche gewesen sein.

Im Museum im Kaisertrakt mit den Fürsten- und Kaiserzimmern erleben Sie

die barocke Pracht des kaiserlichen Hofarchitekten Johann Lucas von

Hildebrandt. Die monumentale Kaiserstiege mit dem Deckenfresko von Paul

Troger (1739) zählt zu den schönsten und größten barocken

Treppenhäusern Europas.

Die Göttweiger Naturaliensammlung

Bereits unter Abt Gottfried Bessel (1714-49) wurden in Göttweig

naturkundliche Objekte gesammelt. Ab 1720 legten die Mönche ein großes

Kunst- und Naturalienkabinett an. Diese Sammlung gleicht in ihrem

Aufbau den Kunst- und Wunderkammern des 16. und 17. Jahrhunderts. Neben

Fossilien, Muscheln und Schnecken war auch eine große Anzahl an

Tierpräparaten und Mineralien in der Sammlung vertreten. Einen

bildlichen Eindruck dieser Sammlung gibt eine großformatige

Reproduktion eines Kupferstiches von 1744 im nächsten Raum. Der

Göttweiger Abt hatte Kontakt zu vielen anderen Sammlern seiner Zeit. So

war er auch mit Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733), dem berühmten

Schweizer Arzt und Naturforscher, in Briefkontakt. Aus diesen Briefen

geht hervor, dass Scheuchzer Teile seiner Fossiliensammlung dem

Göttweiger Abt übergeben hat.

Mineralien und Fossilien

Das Stift Göttweig verfügte einst über eine große Naturaliensammlung.

Dazu gehörten auch Mineralien und Fossilien. An vielen dieser Objekte

sind alte Inventarnummern erkennbar. Die ältesten dieser Nummern weisen

in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts und zeigen damit eine

intensive Beschäftigung mit Mineralien und Fossilien in der Barockzeit.

Salomon Kleiner (1700-61) - Kaiserstiege aus der Göttweiger Veduten-Serie Kupferstich, gedruckt 1744

Der Kupferstich aus der Kleiner-Serie zeigt die repräsentative

Kaiserstiege mit dem berühmten Deckenfresko von Paul Troger (1739).

Die ehemalige Kunst- und Wunderkammer

Der vergrößerte Kupferstich von Salomon Kleiner (1700-61) aus der

Göttweiger Vedutenserie - entstanden zwischen 1743 und 1745 - gibt den

Einblick in die Kuriositätensammlung des Abtes Gottfried Bessel

(1672-1749) wieder, die ursprünglich im ersten Stock des sogenannten

Frauenturmes (N-O Turm) untergebracht war. Diese Kunst- und

Wunderkammer umfasste eine Münzsammlung, archäologische Artefakte aus

der Antike, Elfenbeinschnitzereien aber auch naturkundliche Objekte wie

Muscheln, versteinerte Pflanzen und Tierpräparate in Alkohol. Nur

wenige der im Kupferstich abgebildeten Exponate haben sich bis heute

erhalten. Im linken Bereich der Abbildung sind geschnitzte

Holzskulpturen zu erkennen, einige davon befinden sich in der

Mittelvitrine.

Hl. Sebastian, Maria Immaculata, sitzende Jünglinge - Schnitzarbeiten aus Buchsbaumholz, um 1700

Der sogenannte „Dornauszieher", ein berühmtes antikes Motiv eines

Jünglings, der einen Dorn aus einem Fuß zieht, ist auch auf Salomon

Kleiners Kupferstich der Sammlung (großformatige Reproduktion nach dem

Stich von 1744) erkennbar.

Elfenbeinkruzifix - Art des Furienmeisters (1651-1732), um 1725

Triumph Kaiser Karl VI. als Musengott Apollon

Entwurf („Ricordo") für das Kaiserstiegen-Fresko, Öl auf Leinwand, Paul Troger (1698-1762) /Johann Jakob Zeiller (1708-83)

Wer war der Kremser Schmidt?

Martin Johann Schmidt wurde 1718 in Grafenwörth an der Donau, etwa 20

Kilometer von Göttweig entfernt, geboren. Er verbrachte sein gesamtes

Leben in Stein bei Krems und verließ nur selten sein Atelier in der

Landstraße. Bereits Schmidts Vater war für das Stift Göttweig als

Bildhauer tätig. Von ihm stammt unter anderem die skulpturale

Ausstattung der Kaiserstiege. Die Auftraggeber des Kremser Schmidt

waren vor allem Klöster und Pfarren. Darum zeigen seine Arbeiten primär

christliche Inhalte. Für das Stift Göttweig und seine Pfarren malte der

Künstler ca. 150 Bilder, großformatige Altarbilder genauso wie kleine

Gemälde zur privaten Andacht. Martin Johann Schmidt schuf in seinem

Leben eine unglaubliche Anzahl an Kunstwerken. Sein Werkverzeichnis

umfasst weit über 1.100 Objekte, zu einem großen Teil Ölbilder auf

Leinwand und Zeichnungen, aber auch Fresken und Radierungen. Schmidt

starb 1801 als einer der letzten großen Barockkünstler Österreichs.

Stift Göttweig verfügte bereits im Mittelalter

über eine Vielzahl an Weingärten. Bischof Altmann von Passau

(1065-1091) hatte seine Stiftung großzügig mit Rieden bedacht und

dieser Besitz wurde kontinuierlich erweitert, insbesondere durch

Schenkungen, aber auch durch Tausch sowie gezielte Ankäufe. Um die

Rechtsansprüche Göttweigs an seinen Gütern zu wahren, handelten hohe

geistliche und weltliche Würdenträger regelmäßig im Interesse des

Klosters und nahmen urkundliche Besitzbestätigungen vor.

Barock - Die Äbte Berthold Mayr

(reg. 1689-1713) und Gottfried Bessel (reg. 1714-1749) führten die

Göttweiger Weinwirtschaft in ein neues, florierendes Zeitalter. Der

Stiftswein etablierte sich als sehr beliebtes Handelsprodukt, aus den

Verkäufen konnten immer höhere Gewinne erzielt werden. Mehrere gute

Weinjahre brachten überdurchschnittliche Erträge mit sich. Mit dem Bau

eines riesigen Sammelkellers in Furth konnte die nötige Zentralisierung

der Weinlagerung erreicht werden. Nach dem Tod Bessels verfügte Stift

Göttweig über eine Gesamtmenge von rund 2 Millionen Liter Wein.

Das Benediktinerstift verfügt über Rebflächen im Ausmaß von rund 26

Hektar. Die Weingärten befinden sich in sechs Bezirken

Niederösterreichs: Krems-Stadt, Krems-Land, St. Pölten-Land, Tulln,

Hollabrunn, Waidhofen a.d. Thaya

Stiftskeller Furth - SW-Foto, 1980er-Jahre

Der im Jahr 1702 vollendete Sammelkeller bildet bis heute das Herzstück des stiftseigenen Kelleramtes in Furth.

Fassboden - Eiche, 1745

Allianzwappen Abt Gottfried Bessels (reg. 1714-1749)

Fässer - Eiche, 19. Jh., Fassungsvermögen: 57,8 1

Vorderdeckel mit Stiftswappen sowie Trauben- und Weinrankendekor.

Aufschrift „Convent" (links) und „Heuriger" (rechts). Solche Fässer

fanden im Klosteralltag Verwendung.

Kasel mit Hl. Urban - Rotes Tuch, aufgesetztes gesticktes Kreuz, Ende 15. Jh.

Die Kasel weist den in der Spätgotik typischen, im Schulterbereich

verkürzten Schnitt auf. Prägendes Element des liturgischen Gewandes ist

das Kreuz mit Heiligenfiguren: Wirbelrosetten aus Goldfäden bestimmen

den Hintergrund, die Gestaltung der Heiligen erfolgte mit Seidenfäden.

Heiligenfiguren: Urban, mit Traube / Konrad, Christophorus, Nikolaus / Altmann / Koloman

Stehende Gottesmutter mit Jesuskind - Unbekannter Meister, polychrom gefasstes Holz, 3. Viertel 15. Jh.

Die Statue stammt nach der Dokumentation im kremsmuseum aus dem

ehemaligen Lesehof des bayrischen Zisterzienserklosters Raitenhaslach

in Krems-Weinzierl, der ab dem 13. Jahrhundert urkundlich überliefert

ist. Sie gehörte wohl zur Ausstattung der 1458 neu geweihten

Georgskapelle. Die Skulptur stellt eine zeitgenössische Kopie der 1466

geschaffenen Gnadenstatue „Unserer Lieben Frau von Einsiedeln"

(Schweiz) dar. Da für den mit Raitenhaslach eng verbundenen Gnadenort

Altötting erst ab 1489 Wunder überliefert sind, dürfte sich das Kloster

davor nach Einsiedeln orientiert haben.

Von der Rebe ins Glas

Der Weinbau war Jahrhunderte lang die bedeutendste Wirtschaftsdisziplin

Stift Göttweigs. Entsprechend große Aufmerksamkeit galt der

Kultivierung der Weingärten, der Lese und schließlich der Herstellung

des Weins. Die Weinproduktion nahm in den Göttweiger Lesehöfen ihren

Anfang, wo die Traubenernte gepresst und der entstandene Most in Fässer

gefüllt wurde. Sofern die vorhandenen Kellerräumlichkeiten keine

ausreichende Größe aufwiesen, kam es zum Abtransport der Mostfässer in

geräumigere klösterliche Weinkeller. Die Weinqualität variierte sehr

stark, zu den besten „Tropfen" zählte der Wein aus Königstetten.

Göttweig - Altmanni-Saal

Der Altmannisaal dient heute als Festsaal. Ursprünglich hätte im Trakt

gegenüber der Stiftskirche der Kaisersaal errichtet werden sollen -

dieser Gebäudeteil wurde aber nicht vollendet, wodurch der Altmannisaal

aufgewertet wurde. Das Deckengemälde zeigt die Hochzeit zu Kana, die

großen Gemälde an den Seiten stellen die Ansicht des Klosters vor dem

Stiftsbrand und die Idealansicht der Pläne für den barocken Neubau dar.

Die vier kleinen Gemälde bilden die ehemaligen Göttweiger Gutshöfe ab.

Stift Göttweig - Die vier Gutshöfe - Die vier Gemälde zeigen die ehemaligen Gutshöfe im Jahr 1733.

Brandhof in Nieder-Ranna (links oben) 1723 erworben, umgestaltet 1726.

Gurhof bei Gansbach (rechts oben) Erbaut 1483-93, 1629 erworben, umgebaut 1723-1731.

Meidling im Thale (links unten) Gutshof nahe Göttweig.

Unternalb (rechts unten) Erweitert 1723-1727.

Stift Göttweig - Gobelinzimmer

Das Gobelinzimmer ist mit großen Tapisserien, also gewirkten Bildern

für Wände, ausgestattet. Die Technik ist mit der Weberei verwandt. Die

drei großen grünblauen Tapisserien sind um 1700 vermutlich in Flandern

entstanden und wurden zur Ausstattung der Räume angekauft. Ein Fragment

einer Petit-Point Stickerei, links neben der Tür zum nächsten Zimmer,

stammt aus der gleichen Zeit und begeistert aber durch die zahlreichen

sehenswerten Details.

Déjeuner des Göttweiger Abtes Leonhard, Grindberger (1798-1812),

bemaltes Porzellan, Marke „Wiener Blau", um 1800

Verherrlichung des hl. Nepomuk

Entwurfsmodell für den Johann Nepomuk-Seitenaltar in Krems St. Veit, um 1740/42, Joseph Matthias Götz (1696-1760)

Unübersehbar thront das Benediktinerstift Göttweig - aufgrund seiner

großartigen Berglage auch das „Österreichische Montecassino" genannt in

429 m Seehöhe am östlichen Rand des weltberühmten Donautales der

Wachau. Seit Jahrhunderten ist der Göttweiger Berg für seine Besucher

und Bewohner Kraftquelle und Ort der Begegnung. Heute ist das Stift

nicht nur Anziehungspunkt für Gäste und Pilger (Jakobsweg) aus aller

Welt, sondern auch spirituelles Zentrum im Herzen Niederösterreichs.

Die wirtschaftliche Basis des Klosters bilden von der Gründung an

Forstwirtschaft und Weinbau. Heute stehen den Besuchern zahlreiche

spirituelle, kulturelle und touristische Angebote zur Verfügung.

Ein Streifzug durch die Graphische Sammlung und die Bibliothek des Stiftes Göttweig

Die Grafische Sammlung des Stiftes Göttweig

Die Göttweiger Grafiksammlung zählt mit rund 32.000 Blättern zu den

größten Sammlungen dieser Art in Österreich. Die Sammlung beinhaltet

großteils Druckgrafik (meist Kupferstiche und Radierungen) aber auch

Handzeichnungen, historische Architekturpläne und barocke Druckplatten.

Unter Abt Gottfried Bessel wurde ein Großteil der Druckgrafik zwischen

1720 und 1740 angekauft und geordnet. Ein Kupferstich des Jahres 1744

zeigt, wie die Sammlung in 200 buchförmigen Kasetten in einem

Turmzimmer neben allerlei Kuriositäten aufgestellt war. Diese Sammlung

diente zur (Aus-)Bildung der Mönche, Repräsentationszwecken sowie durch

ihre Fülle an Motiven und Themen als Vorlagenmaterial für Künstler und

Handwerker. Grafiken waren im 18. Jahrhundert auch oft Bestandteil

einer größeren klösterlichen Sammlung („Kunst- und Wunderkammer").

Heute wird nur mehr vereinzelt gesammelt, aber auch zeitgenössische

Blätter finden immer wieder Eingang in die Sammlung.

Die Graphische Sammlung ist mit ca. 30.000 Blättern – nach der Wiener

Albertina – die zweitgrößte grafische Sammlung Österreichs. Erste

Nachrichten gibt es in einem Inventar des Jahres 1612 – Abt Georg

Schedler ließ einige „Täfelein aus Kuperstich“ als Wanddekoration

anschaffen. Im 17. Jahrhundert wuchs die Sammlung langsam an; Abt

Gottfried Bessel, der eine umfassende Grafische Sammlung anstrebte,

schaffte mehr als 20.000 Blätter an; P. Vinzenz Werl (1810–1861) nahm

die Neuaufstellung der Sammlung vor und verfasste 1843 den zweibändigen

Katalog. Der größte Teil der Grafiken stammt aus der Barockzeit mit

Werken von deutschen, niederländischen, italienischen, französischen

und englischen Meistern; ihr weites thematisches Spektrum reicht von

Andachts- und Heiligenbildchen, Herrscherporträts über mythologische

Sujets bis zu Architektur und Ornamenten, die nach dem Brand von 1718

als Vorlage für Architektur und Ausstattung des Neubaus genutzt wurden.

Idealansicht des Stiftes Göttweig - Kupferstich von Salomon Kleiner (1700-1781), 1744

Als diese Kupferstiche zu Beginn der 1740er in Auftrag gegeben wurden,

war dem Bauherren Abt Gottfried Bessel klar, dass er die Vollendung des

1719 begonnenen Klosterneubaues nicht mehr erleben würde. Bis heute

zeigt uns diese Stichserie, wie das unvollendet gebliebene Kloster

eigentlich geplant war.

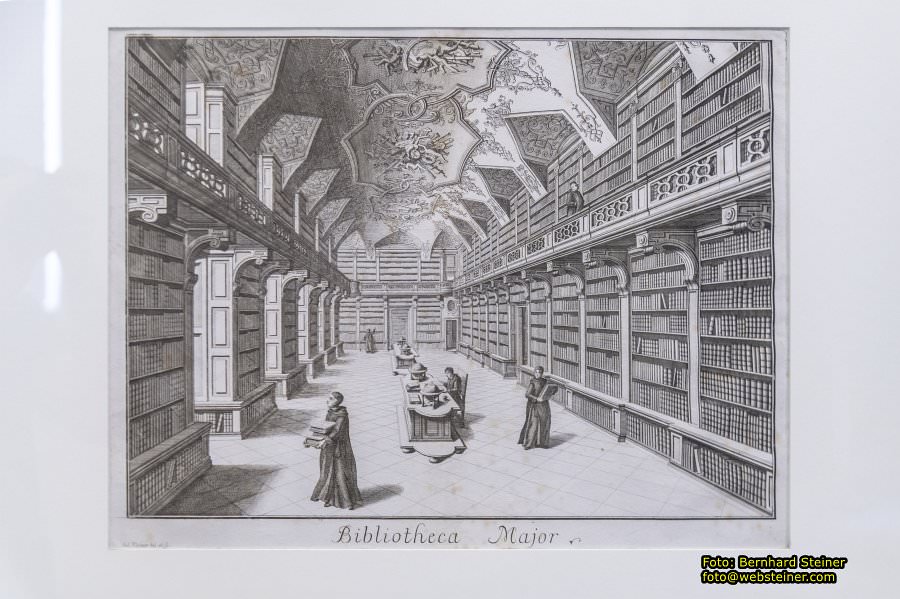

Die Göttweiger Stiftsbibliothek

Der barocke Bibliothekssaal befindet sich im nicht zugänglichen

Klausurbereich des Klosters, dem Wohnbereich der Mönche. Das große Foto

am Ende dieses Saales gibt einen Eindruck von der monumentalen Größe

dieses barocken Raumes. Zusammen mit der Depotbibliothek und den

modernen Handbibliotheken umfasst der Göttweiger Bücherbestand

insgesamt ca. 150.000 Bände, darunter 1.100 teils mittelalterliche

Handschriften und eben soviele Inkunabeln (frühe gedruckte Bücher bis

zum Jahr 1500).

Klosterbibliotheken bilden seit ihrer Gründung den Wissensstand

verschiedener Zeiten ab. Nicht nur theologisches, rechtliches oder

historisches Wissen wurde hier „gespeichert", sondern auch praktisches

und technisches Know How war hier immer am aktuellen Stand der Zeit

vorhanden. So findet sich in dem 1678 in Amsterdam gedruckten Buch

„Museum Kircherianum" von Georgio de Sepibus die Darstellung einer

optischen Projektionsmaschine, ähnlich einem Diaprojektor oder Beamer.

So ein modernes technisches Gerät („Lucerna Magica") wurde um 1724 in

Göttweig angekauft. Damit konnten Bilder an die Wand projiziert werden.

Einblick in die Göttweiger Bibliothek

Kupferstich von Salomon Kleiner (1700-1781), Blatt aus der 1744 geduckten Vedutenserie

Der barocke Bibliotheksraum hat sich seit der Fertigstellung um 1730

kaum verändert. Der Entwurf der Einrichtung geht vermutlich auf den

Architekten der Klosteranlage Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745)

zurück.

Die Doppelturmfassade wurde erst in den Jahren 1750 bis 1755 errichtet;

die Turmhelme kamen nicht zur Ausführung, daher blieben die

provisorischen stumpfen Kirchturmzeltdächer. Auch die unteren Fenster

der Türme und die Uhren des Südturms sind nur aufgemalt.

Stift Göttweig - Marillengarten

„Das Kloster soll, wenn möglich, so angelegt werden, dass sich alles

Notwendige, nämlich Wasser, Mühle und Garten, innerhalb des Klosters

befindet und die verschiedenen Arten des Handwerks dort ausgeübt werden

können." Benedikt von Nursia: Regula Benedicti, Kapitel 66.

Klostergärten haben eine sehr lange Tradition und entstanden

ursprünglich als Nutzgärten für die Versorgung der Mönche. Sie spielten

auch in der Entwicklung der Heilpflanzen eine wesentliche Rolle. Neben

dem Kräuter- und Gemüsegarten gab es natürlich auch einen Baumgarten,

in dem regionale Früchte gepflegt wurden. So wurde in den Gärten nach

dem Prinzip der Nachhaltigkeit gearbeitet und somit dauernde Werte

geschaffen. Erstmals ist der alte Marillengarten von Stift Göttweig in

seiner naturbelassenen, ursprünglichen Form zugänglich. In diesem

Nutzgarten gibt es rund 50 Bäume aus zwölf verschiedenen, in der Wachau

beheimateten, Sorten. Im Glashaus dem „Marillenbaumkindergarten"

befinden sich einjährige Jungbäume, die Sie auch im Klosterladen

erwerben können.

Herzlich willkommen im Marillengarten von Stift Göttweig, in dem seit

der Mitte des 18. Jahrhunderts die „Original Wachauer Marille" wächst!

In unserer Region sind die rund 200 Marillenbauern die "Hüter des

goldenen Schatzes". Die Original Wachauer Marille ist eine besondere

Frucht, weshalb diese Ursprungsbezeichnung von der Europäischen Union

geschützt wurde. Dafür sind die herrlich geschmackvollen Marillensorten

verantwortlich, die in unserem Gebiet auf traditionelle Art und Weise

kultiviert und verarbeitet werden. Seit 2006 ist das Gebiet der

„Original Wachauer Marille" auch offiziell „Genuss-Region". Somit

repräsentieren wir gemeinsam mit rund 100 ausgewählten Gebieten den

Feinkostladen Österreich". Auf Grund der außergewöhnlichen klimatischen

Bedingungen entstehen ausnehmend intensive Fruchtaromen. Überzeugen Sie

sich selbst!

Marillengebet

Herr, unser Gott, du Freund des Lebens, du bist unser Schöpfer und der

Ursprung von allem Guten. Wir danken dir für das, womit du uns Tag für

Tag umsorgst.

In dieser wunderbaren Landschaft haben wir unsere Wurzel und unseren

Lebensraum. Du lässt so viel Kostbares und Wertvolles an Pflanzen und

Früchten wachsen. Mit Freude und Dankbarkeit staunen wir über die

Gaben, die du uns durch die Natur schenkst.

Besonders danken wir dir für unsere Marille und die guten klimatischen

Bedingungen, die sie hier so hervorragend gedeihen lassen. Die Marille

gibt unserem Leben Sonne und Freude und lässt unser Herz höher

schlagen. Wir bewundern ihren Geschmack und freuen uns an all dem,

womit sie unseren Alltag angenehm und froh macht.

Wir bitten dich: Nimm unseren Dank entgegen. Gib, dass wir dich in

deiner Schöpfung erkennen und dir in Ehrfurcht begegnen. Sei gepriesen

in Ewigkeit. Amen.

Geographisch gesehen befinden wir uns am östlichen Zipfel des

„Dunkelsteiner Waldes". Entlang der Donau reicht dieser sagenumwobene

Wald mit seinen keltischen Kultstätten und mystischen Kraftplätzen von

Schönbühel unterhalb von Melk bis zur Wetterkreuzkirche, die über dem

alten Winzerort Hollenburg thront. Das Südufer der Donau war einst die

Grenze des römischen Reiches (Donau-Limes). Im gesamten

Dunkelsteinerwald sind die Spuren ehemaliger Römerstraßen zu finden. In

Mautern (Favianis) befand sich ein bedeutendes Römerkastell. Die Römer

waren es, die aus ihrer Heimat Früchte wie Mandel, Maroni, Pfirsich und

die Marille in die Wachau brachten. Besonders an den zur Donau hin

abfallenden Hängen gediehen der Wein und die Wärme liebenden Früchte

besonders gut.

Die Landschaft mit ihrer hügeligen Struktur, den fruchtbaren Lössböden

und den außergewöhnlichen klimatischen Bedingungen hat die Menschen,

die sich hier ansiedelten, deren Lebensweise und Kultur entscheidend

geprägt. Es ist eine reiche Landschaft - Nährboden für Kunst, Kultur,

Religion, Genuss und Tradition. Die MARILLE ist der größte Fruchtschatz

unserer Region. Die einzigartige Qualität der hier kultivierten Sorten

ist weit über die Grenzen der Wachau bekannt und sucht ihresgleichen.

Kulinarische Köstlichkeiten rund um Wein und Marille und die

zauberhafte Landschaft mit ihren vielen Kulturdenkmälern machen diese

unsere Heimat sehr anziehend für Gaste aus aller Welt.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: