web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Stift Herzogenburg

Herzogenburg, Juni 2023

Das Stift Herzogenburg ist ein Kloster der Kongregation der österreichischen Augustiner-Chorherren in Herzogenburg in Niederösterreich. Die Ausstellung „Zeitzeuge der Ewigkeit“ gibt Einblick in das Leben der Gemeinschaft der Augustiner-Chorherren und die über 900-jährige Geschichte des Stiftes. Neben der Prälatenstiege, dem Festsaal, der Chorkapelle, der Schatzkammer und der Bibliothek ist auch die barocke Stiftskirche zu sehen.

Die Stiftskirche wurde von Kaiser Heinrich II. um 1014 gegründet, sie

trägt als Pfarrkirche das Patrozinium des Erzmärtyrers Stephanus (nach

dem Patron der Domkirche in Passau). Im Jahre 1112 wurde das

Chorherrenstift St. Georgen gegründet. Zu seinem Unterhalt erhielt es

die Pfarren Herzogenburg und Traisenburg. 1244 fand die Übertragung des

Stiftes von St. Georgen nach Herzogenburg statt. Bis 1783 lag das

Kloster im Bistum Passau, danach gehörte es zu der durch Joseph II.

neugegründeten Diözese St. Pölten.

Im Altarraum weist alles auf das Zentrum hin, den Altar. Hier geschieht

das Mysterium, Gott kommt in der Eucharistiefeier zu den Menschen.

Gott, der als kleines Kind zu den Menschen gekommen ist, er wird auf

dem Hochaltarbild auf dem Schoß Mariens sitzend dargestellt, umgeben

von den Glaubenszeugen Georg und Stephan. Der Himmel wird gleichsam

offen für die Begegnung mit dem Menschen. Links und rechts bezeugen

dies die Aposteln Petrus und Paulus.

Zelebrationsaltar in der Stiftskirche von Prof. Wander Bertoni und den zugeordneten Kunstwerken Ambo und Vortragekreuz.

Der Altarabschluß oben weist auf die Bedingung dieser Gottesbegegnung hin: Glaube, Hoffnung und Liebe.

Diese gotische Kirche war das erste Projekt des jungen Architekten

Franz Munggenast (Sohn von Joseph Munggenast), das er bald nach der

Übernahme des väterlichen Betriebes am 9. Mai 1742 realisierte und mit

dessen Bau am 26. April 1743 begonnen wurde. Einer der wesentlichen

Künstler der Innenausstattung war der Bildhauer Johann Joseph Resler.

Nach mehr als vier Jahrzehnten Bauzeit wurde die Kirche am 2. Oktober

1785 eingeweiht. Es ist der letzte bedeutende Kirchenbau des Barock in

Österreich. Der Patron des Stiftes ist der hl. Georg, die Stiftskirche

Herzogenburg hat somit ein Doppelpatrozinium.

Blick zur Kanzel, von wo auch heute noch Impulse zur christlichen

Lebensgestaltung gegeben werden. Christus, als Sieger über das Kreuz

dieser Welt, steht auf dem Kanzeldach.

Gleich daneben (links vorne) ist der Schutzengelaltar. Der gute Geist

soll den jungen Menschen durch eine Welt voller Geldgier, Macht und

oberflächlicher Lust hindurchführen (Ovalbild: HI. Dreifaltigkeit).

Dreht man sich um, so erblickt man das Glanzstück der Kirche, die Orgel

von Johann Henke aus dem Jahr 1752. Die gelungene Kombination von

zartem Grün und Gold, die kunstvoll geschnitzte Verzierung und das

prachtvolle Orgelprospekt möchte noch einmal die Botschaft all dieser

Kunstwerke zusammenfassen: die Kirche möchte im Sehen, Hören, Empfinden

und Leben einen Weg eröffnen zu den Schönheiten dieser Welt, aber

zugleich auch über diese Welt hinausweisen.

Deckenfresken der Stiftskirche von Daniel Gran und Bartolomeo Altomonte

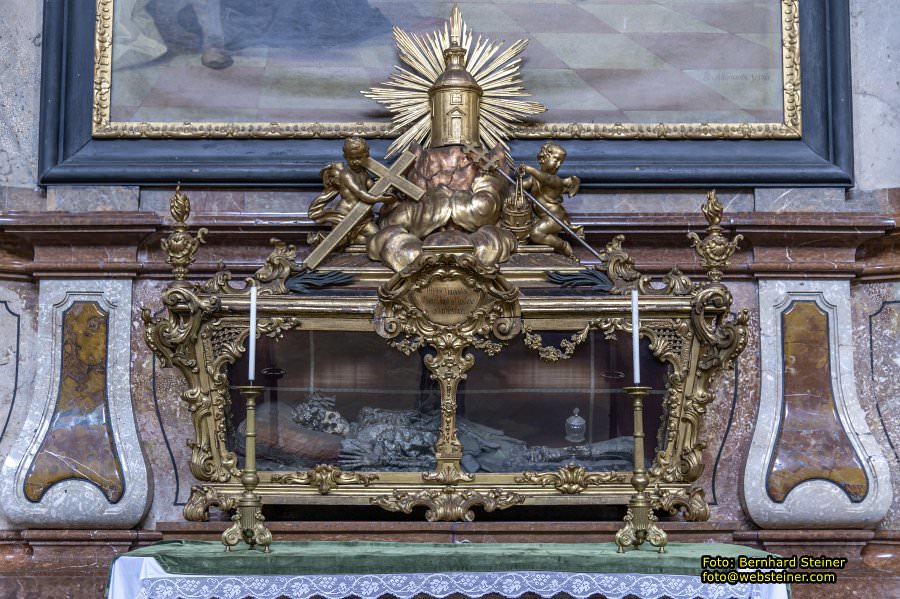

Unter der Mittelkuppel links erhebt sich der wuchtige Augustinusaltar.

Noch einmal wird man auf den Ordensvater hingewiesen, diesmal schreibt

er die Ordensregel für seine Kleriker und ist Bischof, Aszet, Theologe

und Seelsorger. Ihn umgeben die Vertreter der Orden, die nach seinen

Regelvorschriften leben.

Darunter, in einem kunstvollen Holzschrein, die Gebeine des Märtyrers

Urban, die im Jahre 1740 aus der Kalixtuskatakombe in Rom übertragen

wurden.

Gegenüber ist der Marienaltar mit dem Zentrum barocker Wallfahrten, dem

Gnadenbild. Dieses Marienbild soll durch den kaiserlichen Kurier

Michael Molinari 1656 nach Wien und später durch seinen Verwandten nach

Herzogenburg gebracht worden sein. Das Altarbild oberhalb zeigt den

Chorherrenheiligen Petrus Fourier, einen vorbildhaft sozial und

karitativ tätigen Seelsorger, wie er jungen Menschen das Evangelium

verkündet.

Gegenüber der Kanzel ist der hl. Josef, der Patron der Arbeiter,

dargestellt. Durch der Hände Arbeit gestaltet er die Welt und begegnet

Gott als Vater (Ovalbild: hl. Leopold).

Johann-Hencke-Orgel

Das Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg besitzt mit seiner

Hencke-Orgel aus dem Jahr 1752 eine der bedeutendsten Orgeln unseres

Landes. Bereits 1749, im Jahr der Fertigstellung der neuen barocken

Stiftskirche, erteilte der damalige Propst den Auftrag zum Bau einer

völlig neuen Orgel. Der Auftrag erging an Johann Hencke, der aus der

Stadt Geseke in Westfalen stammte und sich in Wien als „bürgerlicher

Orgelmacher“ niedergelassen hatte, von wo aus er weite Teile der

Donaumonarchie mit Orgeln versorgte. Die Herzogenburger Orgel war

wahrscheinlich Henckes summum opus, jedenfalls ist von ihm keine

größere Orgel bekannt. Am 18. Dezember 1752 erklang die Orgel zum

ersten Mal feierlich beim Gottesdienst. Der prächtige Prospekt der

Orgel, die grüne Fassung des Gehäuses und das goldene Rankenwerk

strahlen Harmonie und Ruhe aus.

Blick auf die historische Orgel von 1752

Deckenfresko in der Stiftskirche: „Das Martyrium des hl. Stephanus“ “ von Bartolomeo Altomonte (1753).

Die Orgel wurde 1752 von dem Orgelbauer Johann Hencke erbaut. Das

Instrument hat 40 Register auf drei Manualwerken und Pedal. Das zweite

Manualwerk, das Großpositiv, ist ähnlich einem Hauptwerk disponiert.

Wer die Stiftskirche durch das gotische, noch aus dem 15. Jahrhundert

stammende Hauptportal betritt, befindet sich in einem Kirchenraum, der

als Thronsaal Gottes gestaltet ist: Der Himmel steht offen! Die

Errichtung der Kirche wurde durch den St. Pöltner Baumeister Franz

Munggenast 1743 begonnen und war im Rohbau 1748 vollendet. An der

inneren Ausgestaltung wirkten viele Künstler mit: Bartolomeo Altomonte

malte die Fresken im Kirchenschiff und die Bilder der Seitenaltäre. Die

dekorative Wandmalerei wurde von Domenico Francia und Thomas Mathiowitz

geschaffen. Der Hochaltar stammt von Jakob Mösl, das Altarblatt und die

Fresken im Altarraum von Daniel Gran. Die einzigartige Orgel wurde von

Johann Hencke im Jahr 1752 fertiggestellt. Mit der Kirchweihe im Jahr

1785 findet die barocke Bautätigkeit ihren Abschluss: Zur Ehre Gottes

und zur Freude der Menschen wurden die Kirche und das Stift so prächtig

erbaut und gestaltet. Der Grundgedanke des offenen Himmels zieht sich

durch die gesamte Ausgestaltung des Kirchenraumes. Christus hat die

Trennung von Himmel und Erde aufgehoben: Als triumphierender Erlöser

steht er auf der Kanzel. Durch ihr Vorbild und ihre Fürsprache leiten

die Heiligen den Menschen zu Gott hin – sie sind auf den Seitenaltären

und in den vielen Gemälden des Kirchenraumes zu sehen. Himmel und Erde,

Engel und Menschen jubeln Gott, dem Herrn, zu!

Der Blick hinauf zu den Fresken sollte uns zugleich auch den Blick für

den Himmel eröffnen, für einen Zustand der Erlösung nach diesem Leben.

Und so erblickt der Besucher zunächst den Patron der Kirche, den hl.

Stephanus, der im Leben mutig seinen Glauben bekannt hat und dafür

gesteinigt wird. In der Mittelkuppel erlebt man gleichsam den

energischen Ordens-vater der Chorherren, den hl. Augustinus, wie er

symbolisch Blitze aus seiner Schreibfeder auf die Häretiker seiner Zeit

schleudert. Der Heilige ist umgeben von Päpsten, Bischöfen und

Priestern des Chorherrenordens. Das dritte Fresko vor dem Altarraum

zeigt den Stiftspatron, den hl. Georg: er hat gesiegt über das Böse in

der Welt (symbolisiert durch den toten Drachen) und so kann er ohne

Furcht für seine Überzeugung sein Leben hergeben. Diese drei Fresken

und die nun folgenden Seitenaltarbilder und Ovalbildnisse malte

Bartolomeo Altomonte zwischen 1753 und 1764.

Wenn der Besucher nun langsam in Richtung Hochaltar geht, so begleiten

ihn auf seinem Weg wieder eine Reihe von Heiligen, die sich in ihrem

Leben bewährt haben. Gleich links Sebastian, der in seinen Schmerzen

sich Kraft von oben holt (Ovalbild: hl. Anna mit Maria); ihm gegenüber

Ubald, Prior des Chorherrenstiftes Gubbio, ein eifriger Seelsorger,

der gegen das Böse im Menschen ankämpft (Ovalbild hl. Antonius). Unter

der Mittelkuppel links erhebt sich der wuchtige Augustinusaltar, rechts

der Marienaltar.

In den Fresken versucht nun Daniel Gran, der auch das Hochaltarbild

malte, diesen Geist Gottes im Pfingstgeschehen und in der

Verherrlichung der Kirche sichtbar zu machen.

Hochaltarbild von Daniel Gran (Madonna mit den Patronen Georg und Stephanus, 1746).

Als Raum für Gebet und Andacht steht den ganzen Tag über die moderne Osterkapelle

zur Verfügung. Sie wurde 1999 geweiht. Der kühle Raum besticht durch

seine Einfachheit im Kontrast zur barocken Pracht der Gesamtanlage. In

die Wand eingelassen ist eine Nische, die das Heilige Grab

symbolisiert. Davor liegt der Stein, der vom Grab weggerollt worden war

– er ist zum Eckstein, zum Stein des Lebens, zum Altar geworden.

Daneben findet sich der Ambo aus Glas. Darin ist auch das Ewiglicht

integriert: Hier wird das Evangelium, das Licht für die Welt,

verkündet. Ein 15 m langer Glasfries zeigt, von links begonnen, die

Erschaffung der Welt aus dem Chaos, den Fortgang der Schöpfung,

Christus, den guten Hirten. Zentralfigur ist der tanzende Christus, der

dem Kreuz in der Leichtigkeit eines gelösten, eben eines tanzenden

Menschen entgegengeht. Unter ihm ist das Grab – aus der Perspektive von

Ostern ist er der Auferstandene, der aus dem Grab geht. Der Fries wird

gestört durch das Kreuz, das wuchtig und kompromisslos dasteht. Doch:

Hier kommt eine Biegung in das fortlaufende Band. Durch das Kreuz

ändert sich die Richtung der Welt: Die Querseite zeigt ein Gesicht, in

das das Kreuz eingeschrieben ist. Jeder von uns trägt dieses Zeichen

Christi in sich. Die Welt ist vollendet. Der Dreischritt der

christlichen Heilsordnung Schöpfung – Erlösung – Vollendung ist auf

eindrucksvolle Weise von Prof. Wolfgang Stifter, Linz, gestaltet worden.

Seit über 900 Jahren leben und wirken die

Augustiner-Chorherren im Unteren Traisental. Unter dem Motto „Zeitzeuge

der Ewigkeit“ bietet der Rundgang Einblicke in das Barockstift und den

Orden. Die Führung bringt die Besucher:innen unter anderem in den

Festsaal, die Chorkapelle, die Bibliothek und einen der letzten

vollständig erhaltenen barocken Bildersäle. Krönender Abschluss jedes

Besuches ist die Stiftskirche.

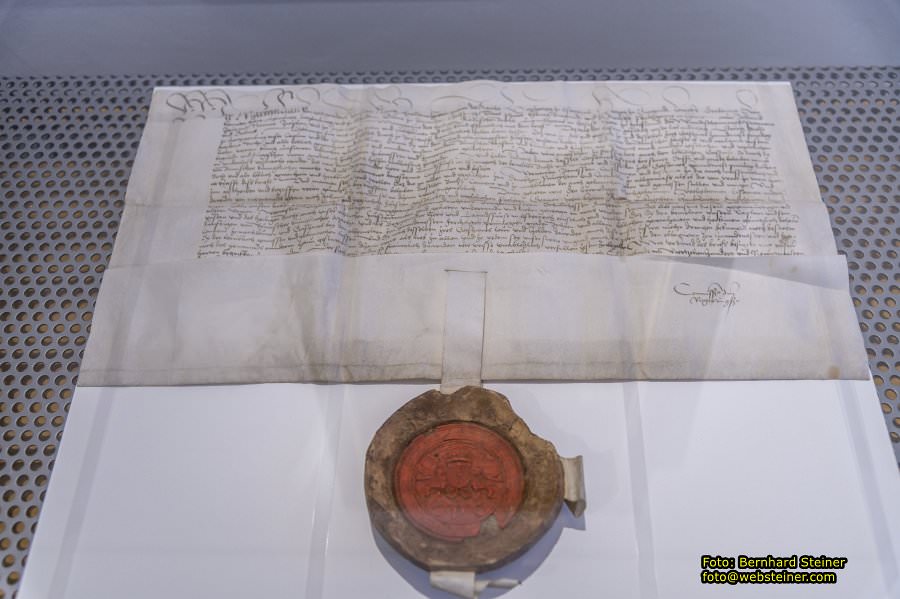

Das Kloster wurde 1112 durch Ulrich I. von Passau in St. Georgen an der

Traisen am Zusammenfluss der Traisen mit der Donau gegründet und 1244

wegen der häufigen Überschwemmungen 10 km traisenaufwärts nach

Herzogenburg verlegt. Dadurch entstand dort auch der „Obere Markt“, der

durch das Chorherrenstift grundherrschaftlich verwaltet wurde, während

der „Untere Markt“ als bairische Gründung bis zu seinem 1806 erfolgten

Kauf durch das Chorherrenstift im Besitz des Klosters Formbach verblieb.

Vorwerk am Nordtor

Die repräsentativste Zufahrt zum Stift liegt an der Nordseite. Dies

findet seinen Grund möglicherweise darin, dass dies jene Seite ist, die

der Richtung Krems zugewandt ist. Diese Stadt war früher der

unbestrittene Mittelpunkt der ganzen Gegend. Die Gestaltung stammt von

Joseph Munggenast. Die noble Färbelung in weiß und grau und die davor

liegende Platzgestaltung lassen den Vorbau in richtiger Weise zur

Geltung kommen, Putten geben ihm ein verspieltes Aussehen. In der Mitte

des Giebels findet sich, von Engeln gehalten, das Zeichen des hl.

Augustinus, das brennende Herz.

Der Schwerpunkt der Kunstsammlung liegt auf spätgotischen Werken, wie

Tafelbildern, Skulpturen und Glasfenstern. Der große Festsaal, die

Schatzkammer und die Klosterbibliothek, mit ihren Handschriften und

Inkunabeln, sowie das Münzkabinett unterstreichen die kunsthistorische

Bedeutung des Stiftes innerhalb Niederösterreichs. Erwähnenswert ist

auch der barocke Bildersaal, der nicht nur religiöse Motive

thematisiert. Als Besonderheit gilt ein gut erhaltener römischer

Gesichtshelm, der in einer Schottergrube in der Umgebung gefunden wurde

und ungefähr auf das Jahr 150 n. Chr. datiert wird.

Ab 1714 wurde das Stift Herzogenburg durch Jakob Prandtauer, Johann

Bernhard Fischer von Erlach und Joseph Munggenast barockisiert. Der

josephinischen Aufhebungswelle der Klöster konnte das Stift entgehen,

die aufgelösten Chorherrenklöster Dürnstein und St. Andrä an der

Traisen wurden mit ihren vielen Pfarren nach Herzogenburg inkorporiert,

sodass das Stift materiell deutlich gestärkt aus den Josephinischen

Reformen hervorging.

Gartenanlagen

Ab dem Jahr 1714 wurde das Stiftsgebäude von Jakob Prandtauer neu

errichtet. Unmittelbar dazu geplant wurden auch die Gärten, die je nach

ihrer Bestimmung ebenso funktionell wie repräsentativ zu sein hatten.

Neben den der Eigenversorgung dienenden Anlagen wie Kräuter- oder

Obstgarten, wurde, der klösterlichen Hierarchie entsprechend, ein

Garten für den Prälaten, einer für den Dechant, den Stellvertreter des

Prälaten, sowie ein Garten für die Mitbrüder, der Kapitelgarten,

gestaltet.

Im Zuge der Stiftsrenovierung war es eine Notwendigkeit, für den

wiedererstehenden barocken Gesamteindruck des Klosters die bedeutenden

Teile der Gärten wieder zu errichten. Dies wurde in unserem Haus ab dem

Jahr 2002 in Angriff genommen. Nachdem die Folgen des Klimawandels und

eingeschleppte Schädlinge den Gärten große Schwierigkeiten bereiteten,

konnte im Jahr 2022 der Barockgarten umfassend in Stand gesetzt werden.

Die bunten Elemente des Staudenbeets wurden dem Klima der Region

entsprechend auswählt und sind langlebig, pflegeleicht und

insektenfreundlich. Mit ihrer guten Fernwirkung, können sie von den

Räumen der ersten Etage bestens betrachtet werden, was dem barocken

Gestaltungsgedanken entspricht.

Die Gestaltung der Fassaden wurde von Jakob Prandtauer geplant. Er

achtete auf größtmögliche Homogenität und versuchte, durch die für ihn

typischen Fassadengliederungen ein ansprechendes Äußeres zu gestalten.

Insgesamt befinden sich am Stiftsgebäude knapp 460 Fenster, die

teilweise als Kastenfenster ausgeführt sind. Die Ostfassade, deren

Mächtigkeit sich daraus ergibt, dass durch das abfallende Gelände an

dieser Gebäudeseite ein zusätzliches Stockwerk (die Sala terrena) zu

Stande kommt, wird im Zuge des Festsaalbaus durch Johann Bernhard

Fischer von Erlach geplant. Ihm gelingt es, die Fassadengestaltung in

den klassizistischen Stil weiterzuführen. Besondere Feinfühligkeit und

Rücksichtnahme gegenüber der Fassadengliederung von Jakob Prandtauer

kann man ihm jedoch dabei nur schwer unterstellen.

Architektur

Eine Palastfassade stellt sich im Osten vor, in deren Mitte sich drei

Säle aufeinander türmen: Unten die Sala terrena - der Gartensaal als

Hauptzugang zum Prälatengarten. In der Etage darüber der Theatersaal,

welcher der Bildung und kulturellen Unterhaltung diente. Bekrönt wird

das Ensemble durch den Festsaal, der sich über zwei Etagen erstreckt

und in dem die Gäste des Stiftes begrüßt wurden. Seine Fenster sowie

der kleine Balkon offenbaren den lohnendsten Blick auf den Garten! Im

Giebel über dem Festsaal ist der heilige Georg zu sehen, der seit mehr

als 900 Jahren der Patron des Stiftes ist; ganz oben schließlich die

Weltkugel, bekrönt mit dem Kreuz. Im Bereich der Übergänge nimmt man an

der Fassade gewisse Unstimmigkeiten wahr: Die seitlichen Teile wurden

durch Jakob Prandtauer geplant und gebaut, während der Mitteltrakt von

Johann Bernhard Fischer von Erlach wie ein mächtiges Gartenpalais

entworfen und erst im Lauf des Bauvorganges eingefügt wurde.

Unentbehrlich sind fließendes Wasser und ein Brunnen: Wasser ist Leben!

Gleichzeitig zeigen diese Wasserquellen an, dass das Paradies keine

autarke Maschinerie ist: Wie das fließende Wasser des Mühlbaches und

das aus den Tiefen kommende Brunnenwasser den Garten biologisch am

Leben erhalten, so geschieht das im Leben der Schöpfung durch die

unablässige liebende Zuwendung Gottes.

Zu den barocken Räumen führt die Haupt- oder Prälatenstiege, die ab

1732 eingebaut wurde. Das Fresko im Mittelfeld der Decke schuf

Bartolomeo Altomonte 1779. In einer barocken Allegorie zeigt es die

Übertragung des Stiftes von St. Georgen nach Herzogenburg im Jahre

1244. Den Stuck schuf der St. Pöltner Balthasar Pöck. Im Jahre 2009

konnten die Prälatenstiege und der daran anschließende Gang einer

Restaurierung unterzogen werden, bei der die barocke Färbelung des

Stucks wieder hergestellt wurde.

Deckenfresko über der Prälatenstiege: „Felix Transmigratio“ von Bartolomeo Altomonte

Auf außenstehende Personen wirkt das Stift riesig und unübersichtlich.

Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die großzügige Bauweise

der Barockzeit einen anderen Umgang mit Raum hatte, als wir ihn heute

gewöhnt sind. So wird nahezu ein Drittel der gesamten verbauten Fläche

von Gängen in Anspruch genommen, ein weiteres Drittel durch

repräsentative Räume und Säle, die nicht für eine permanente Nutzung

gedacht waren und sind.

Das Stift Herzogenburg ist ein Gesamtkunstwerk. Im Rahmen einer

Führung, die ca. 75 Minuten dauert, bekommen Sie Einblick in die

Geschichte und das Leben der Gemeinschaft der Augustiner-Chorherren. Im

Rahmen der Ausstellung „Zeitzeuge der Ewigkeit“ sind auch zu sehen:

Prälatenstiege, Festsaal, Sammlungen, Chorkapelle, Schatzkammer und

Bibliothek.

Eine durchdachte Klosteranlage erhob zudem den Anspruch, die große Welt im Kleinen abzubilden:

Alles, was zum Leben gebraucht wurde, sollte innerhalb der

Umfassungsmauer zu finden sein. Auch in Herzogenburg versuchte man das

zu verwirklichen. Davon legt z.B. der Meierhof Zeugnis ab, welcher im

Nordosten der Anlage zu finden ist, aber auch die Mühle (das heutige

Elektrizitätswerk) im Südosten. Entsprechend der inneren Ordnung des

Stiftes wurden verschiedene Gärten mit unterschiedlichem Charakter und

Zweck errichtet:

Der Kapitelgarten entlang der Nordfassade zur Erholung der Mitbrüder,

der große Nutzgarten im Südosten mit dem Gärtnerhaus, der Dechants- und

der Hofrichtergarten im Süden als private Rückzugsorte für Dechant

(Stellvertreter des Propstes) und Hofrichter (oberster Beamter des

Stiftes) sowie der prächtige Prälatengarten im Osten. Der Aufenthalt in

diesem Garten war zur Barockzeit eher zweitrangig. Vorrangig sollte und

konnte das Gartenparterre aus den Räumen der ersten Etage (Festsaal,

Prälatur, Gästezimmer) betrachtet werden. Es sollte den Gästen und

Besuchern ein farbenfrohes Bild vor Augen stehen. Im Rahmen einer

Stiftsführung können Sie diesen Anblick genießen!

Nachdem das Barockparterre des Prälatengartens Anfang der 2000er Jahre

wiederhergestellt worden war, wurde es nun, 20 Jahre später, wieder

Zeit, die Bepflanzung anzupassen. Der Buchs war dem Buchsbaumzünsler

zum Opfer gefallen, die klimatischen Veränderungen hatten dem Garten

zugesetzt. Klimafit und nachhaltig sollte er nun werden! Statt eines

weißen Kiesbandes und der Bepflanzung mit Buchs ist nun ein Staudenbeet

eingezogen. Die bunten Zierelemente bestehen aus langlebigen Stauden

und Zwiebelpflanzen, deren Schema sich rhythmisch wiederholt. In voller

Sonne besteht bei der neuen Bepflanzung nur wenig bis mittlerer Wasser-

und Nährstoffbedarf, die Pflanzen sind für die Region ausreichend

winterhart. Sie besitzen eine kompakte Wuchsform bis max. 80 cm Höhe,

sind pflegeleicht, robust und unter normalen Umständen schädlingsfrei.

Soweit als möglich wurde auch auf die Insektenfreundlichkeit geachtet.

Das Beet ist mit Hortensien- (Hydrangea paniculata Phantom) bzw.

Fliederhochstämmen (Syringa meyeri Palibin) gegliedert. Anstelle von

Buchskegeln wird kugelförmig geschnittene Frühlingsduftblüte (Osmanthus

burkwodii) verwendet. Durch ihre Form und die geometrische Gliederung

sind die gewählten Pflanzen ein schon im Barock übliches

Gestaltungsmittel, die jeweilige Blühzeit lässt unterschiedliche

Blickfänge entstehen. Durch möglichst kräftige Farben und große Blüten

üben sie eine gute Fernwirkung aus, denn das Parterre ist dazu gemacht,

von den höher gelegenen Fenstern des Gebäudes aus betrachtet zu werden.

Folgende Gattungen wurden daher ausgewählt: Fetthenne (Sedum),

Schwertlilie (Iris), Schleifenblume (Iberis), Storchschnabel

(Geranium), Aster (Aster), Minzen (Calamintha, Nepeta), Witwenblume

(Knautia), Salbei (Salvia), Narzissen (Narcissus), Hyazinthen

(Hyazinthus), Kaiserkrone (Fritillaria), Zierlauch (Allium), etc.

Den durch zwei Stockwerke aufragenden Festsaal plante der kaiserliche

Architekt Johann Bernhard Fischer von Erlach. Die majestätische

Raumgestaltung nimmt keine Rücksicht auf das ursprüngliche Konzept von

Jakob Prandtauer. Der früher für Empfangs- und Repräsentationszwecke

genutzte Saal ist vor allem mit Ornamentmalerei in den Farben altrosa,

apfelgrün und königsblau gestaltet.

Mittleres Bild: Propst Frigdian Knecht war an der Barockisierung des Stiftes beteiligt

Das Deckenfresko stammt von Bartolomeo Altomonte (1772). Es zeigt in

der Mitte die Allegorie der Kirche von Passau, die mit dem Bibelzitat

„ite et vos in vineam meam“ („Geht auch ihr in meinen Weinberg“) auf

die Wappen einiger Chorherrenstifte deutet – ein deutlicher Hinweis auf

deren Aufgabe in der Seelsorge.

Die Ölgemälde stellen Bischöfe und Pröpste dar, die sich um das Stift in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Gotische Sammlung

Das Stift Herzogenburg besitzt eine der bedeutendsten Sammlungen an

gotischen Tafelbildern in Niederösterreich. Das Hauptaugenmerk liegt

auf Werken der Donauschule. Heute sind die Exponate nach

topographischen Gesichtspunkten aufgestellt. So finden Sie im „Garser

Zimmer“ bemalte Tafeln und Glasfenster aus der alten Pfarrkirche von

Gars/Thunau.

Das „Aggsbacher Zimmer“ enthält Werke aus der von Kaiser Joseph II.

aufgelassenen Kartause Aggsbach/NÖ. Hier befindet sich der Höhepunkt

der Sammlung: Die vier doppelseitigen Tafelbilder des ehemaligen

Aggsbacher Hochaltares, von Jörg Breu dem Älteren im Jahre 1501

geschaffen, zeigen das Leiden des Herrn und das Marienleben in

vorzüglicher Komposition und Farbtechnik. Der ebenfalls in diesem Raum

ausgestellte Marientod zählt zu den bedeutendsten Plastiken Österreichs

aus der Zeit um 1500.

Chorkapelle

In diesem Raum treffen sich die Mitglieder der Gemeinschaft des Hauses

am Morgen, zu Mittag und am Abend zum Gebet. Das Altarblatt von

Martin Altomonte führt den Freskenzyklus weiter indem es die

Verkündigung Mariens darstellt.

Ähnlich den Gewölben der Stiftskirche ist die Kapelle mit ornamentaler

Architekturmalerei ausgestaltet. Sie stammt von Domenica Francia

(1756). Das Zentrum der Kuppel zeigt das Monogramm Mariens, in den vier

Kartuschenfeldern befinden sich Fresken von Martin Johann Schmidt, der

der „Kremser Schmidt“ genannt wird. Sie stellen Szenen aus dem Leben

Mariens dar. Im Osten beginnt der Zyklus mit der Geburt, es folgt im

Westen der Tempelgang, im Norden die Vermählung und im Süden die

Darstellung als Immaculata.

Von Beginn an schmückten die Chorherren ihr Kloster mit heiligen

Bildern. Deren Mode ist weitgehend zeitgebunden, womit sich ein Ansatz

für die Gestaltung einer Sammlung ergibt: Das Ziel besteht darin, die

Kunstwerke aus früheren Zeiten aufzubewahren. Selbiges gilt für

„heiliges Gerät“ aus den Sakristeien, die entweder nicht mehr benötigt

oder nicht mehr verwendbar waren. Auch diese Gegenstände fanden Eingang

in die Kunstsammlungen. In Herzogenburg machten sich die Chorherren

Ludwig Mangold (1786-1833)

und Theodor von Patruban (1805-1872) um das Zustandekommen der

Kunstsammlungen besonders verdient. Ihnen ist der Erwerb der

bedeutendsten Werke der heutigen gotischen Sammlung zu verdanken.

Erst nach der Aufklärung entstand in den Klöstern ein gezieltes

Sammlerinteresse in unserem heutigen Sinn: Gegenstände wurden erworben,

die Sammlungen systematisch auf- und ausgebaut. So besteht auch der

größte Teil der heutigen Sammlung von Objekten eingenommen, die im 19.

Jh. erworben wurden. Einiges davon stammt aus „Restbeständen“ der

Stiftspfarren, die ihre Erhaltung überhaupt dem Umstand verdanken, in

das Stift verbracht worden zu sein. Die heutige Darstellung der Sammlung versucht, diese als

selbstverständlichen Teil der Geistesgeschichte des Hauses zu

präsentieren. Ihr Zustandekommen verdankt die Sammlung keinem

repräsentativen Anspruch, sondern dem Gedanken des Erhaltens und

Bewahrens. Dieser Grundgedanke soll auch in die Zukunft weisen:

Sammlungen sind ein wichtiger Bestandteil des „kollektiven

Gedächtnisses“ der Kulturnation Österreich.

Schatzkammer

Hier sind kirchliche Geräte und Paramente untergebracht, deren Gebrauch

für besondere Festtage vorgesehen ist. Teils verschönern sie heute noch

die Gottesdienste des Stiftes, teils wurden sie durch die

Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils (1962-65) außer Dienst

gestellt oder werden mit Blick auf ihren historisch-künstlerischen Wert

und die durch den Gebrauch zu erwartenden Beschädigungen nicht mehr

verwendet.

Unter den ausgestellten Kunstwerken ragt die Monstranz aus dem Jahr

1722 hervor. Die ovale Mittelkapsel, die der Präsentation des

Allerheiligsten dient, wird umrahmt von einem reich geschmückten

Kronenbaldachin. Der Entwurf stammt vom Wiener Architekten Matthias

Steindl. Gefasste Halbedelsteine und Emailbilder zieren die Monstranz,

die nach wie vor zu Fronleichnam verwendet wird.

Monstranz aus dem Jahr 1722

Stiftsbibliothek

Zu den Schätzen eines Klosters zählt häufig auch ein reichhaltiger

Bücherbestand. Er ist der geistige Schatz eines Klosters. Deshalb

wurden für die Aufbewahrung der Bücher kostbare Bibliotheksräume

geschaffen.

Die spätbarocke Bibliothek des Stiftes Herzogenburg ist kein

übertriebener Prunkraum, sondern eher ein eleganter schlichter

Studiersaal. Die Ornamentmalerei an Decke und Wänden stammt von

Domenico Francia. Die Bücherschränke entwarf Johann Hencke, der auch

die prachtvolle Orgel der Stiftskirche geschaffen hat.

Dieser Teil der Stiftsbibliothek, die insgesamt 60.000 Bände umfasst,

ist mit ca. 20.000 Werken aus dem 18. Jh. bestückt. Die älteste

Handschrift ist ein Psalterium aus dem 12. Jh. Künstlerisch wertvoll

sind auch drei Prunkbände mit einem Werk Gregors des Großen, die

„Moralia in Hiob“.

Klostergang

Die Ausstellung „900 Jahre Stift Herzogenburg – Zeitzeuge der Ewigkeit“

lädt die Besucherinnen und Besucher ein, in die Welt des klösterlichen

Lebens einzutauchen. Zu sehen sind die renovierten Stiftsgebäude und

die wertvollen Kunstsammlungen, die das Stift aufzuweisen hat. Die

bedeutenden gotischen Tafelbilder und zahlreiche andere Kostbarkeiten

werden in zeitgemäßer Weise präsentiert. Die Stuckarbeiten an der Decke

und in den Fensternischen stammen aus

der Barockzeit, die romantische Dekormalerei und der Kamin aus dem

vorigen Jahrhundert.

Dem Auge des heutigen Betrachters ist der Bildersaal

schon beim Eintreten ungewohnt: Das Ideal einer barocken Galerie lag

darin, einen Raum mit Bildern quasi „auszutapezieren“. Um eine gewisse

Symmetrie in der Gestaltung der einzelnen Wände zu erreichen, wurden

Bilder zurechtgeschnitten, zerteilt oder auch ergänzt. Nicht dem

Einzelkunstwerk kommt bei dieser Galerie ein besonderer Wert zu,

sondern der Gesamtheit des Eindruckes. Die 144 Gemälde sind teilweise

sehr kostbar. Viele der Bilder sind Kopien bzw. Nachempfindungen von

Werken, deren Originale sich z.B. in den kaiserlichen Sammlungen

befanden. Das schmälert ihren Wert für diesen Raum keineswegs: Beim

heutigen Museumsbesuch kauft man sich Ansichtskarten oder Poster von

Werken, die einem gut gefallen. In der Barockzeit musste man sie

nachmalen lassen, um sich das Kunstwerk nach Hause holen zu können. In

vielen Schlössern und Stiften wurden in der Barockzeit vergleichbare

Bildersäle eingerichtet, doch schon im 19. Jh. trafen sie nicht mehr

den Geschmack der Zeit und wurden oftmals aufgelöst, so dass man

wirklich von einem Glücksfall sprechen muss, dass der Herzogenburger

Bildersaal zur Gänze erhalten blieb.

Dieser Raum ist das seltene Beispiel einer barocken Galeriegestaltung.

Die Wände dieses bezaubernden Raumes wurden vermutlich schon um 1737

mit Bildern „austapeziert". Die Gemälde wurden nach einem geometrischen

Schema angeordnet - ein zentrales Mittelstück, von kleineren Gemälden

umrahmt, die manchmal verkleinert, vergrößert oder auch geteilt wurden,

um die Flächen vollständig zu bedecken.

Dieser Galerie kommt nicht nur wegen ihres kulturgeschichtlichen Wertes

Bedeutung zu, sondern es befinden sich unter den 144 Bildern auch

hervorragende Kunstwerke: Ein Gemälde mit der Darstellung der Heiligen

Familie wird Vincenzo di Biagio Catena zugeschrieben; ein auf Holz

gemaltes deutsches Männerporträt mit der Signatur „H. H. 1521" wird als

Werk Hans Holbeins des Jüngeren bezeichnet; zwei Landschaftsbilder

stammen aus der Hand von Alessandro Magnasco (Genua 1677-1749); eine

bedeutende niederländische Tafel stellt eine Marktszene von D.

Vinckeboons dar. Unter den Werken österreichischer Barockmaler sind vor

allem ein Marienbild von Paul Troger und eine Ölbergszene

hervorzuheben, die ein Werk F. A. Maulbertschs sein dürfte.

Hl. Georg

Stiftsturm

Das Wahrzeichen des Stiftes und der Stadt Herzogenburg ist zweifellos

der Kirchturm. Seine Geschichte geht zurück in die Zeit, als die

Chorherren 1244 von St. Georgen nach Herzogenburg kamen und mit dem Bau

einer neuen Kirche begannen. Die untere Hälfte des Turmes stammt noch

aus dieser Zeit, das gotische Eingangsportal ist das sichtbare Zeichen

dieser Bauperiode (der Vorbau wurde zum Schutz gegen die Witterung um

1820 errichtet). Als der Neubau und die Einrichtung der barocken Kirche

ziemlich weit fortgeschritten waren, beauftragte Propst Frigdian Knecht

den St. Pöltner Maurermeister Matthias Munggenast 1765 mit der

Barockisierung des Kirchturmes. Unter Zuhilfenahme eines älteren Planes

des Hofarchitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach wurde der Turm

nun gestaltet und um 20 Klafter erhöht (heutige Gesamthöhe 75m). Die

originelle Turmspitze mit Herzogshut und Stiftskreuz wurde am 6. Juli

1767 um die Mittagszeit „unter Pauken- und Trompetenschall“ aufgesetzt.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: