web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Stift Vorau

das Augustiner-Chorherrenstift Vorau, Juli 2024

Das Augustiner-Chorherrenstift Vorau liegt in der

nordöstlichen Steiermark in der Marktgemeinde Vorau. Das Kloster geht

auf eine Gründung Markgraf Ottokars III. von Traungau und seiner Frau

Kunigunde im Jahr 1163 zurück, aus Dankbarkeit für die Geburt des lang

ersehnten Erben. Markgraf Ottokar übergab daraufhin seine steirischen

Besitzungen zwischen Wechsel und Masenberg dem Salzburger Erzbischof

Eberhard I, der zur Besiedelung Augustiner-Chorherren aus dem Domstift

St Rupert schickte.

Das Augustiner-Chorherrenstift Vorau ist seit 1163 ein seelsorgliches,

kulturelles und geistliches Zentrum in der nördlichen Oststeiermark.

Hinter den schönen Fassaden des Hauptgebäudes können Sie eine

farbenprächtige Bilderwelt und viel Gold im barocken Kirchenraum

bewundern.

Stift Vorau

Eingebettet in die reizvolle Landschaft des Jogllandes ist das

Augustiner-Chorherrenstift Vorau ein Zentrum des Gebetes und der

Seelsorge, der Bildung und der Kultur. Das Augustiner-Chorherrenstift

Vorau wurde 1163 von Markgraf Otakar III. als erste Tochtersiedlung von

Seckau gestiftet. Im 12. Jahrhundert wurde eine romanische

Pfeilerbasilika errichtet. 1660 bis 1662 kam es zum Neubau der Kirche

unter Domenico Sciassia, wobei die mittelalterlichen Türme beibehalten

wurden.

Die besonderen Schmuckstücke sind die 1706 entstandene Kanzel, die sich

mit der Lehrtätigkeit Jesu Christi befasst; und der 1701 bis 1704

ausgeführte Hochaltar, der die Himmelfahrt Mariens (Kirchenpatrozinium

am 15. August) darstellt. Beide wurden von Matthias Steinl entworfen

und von den Bildhauern J. F. Caspar und G. Niedermayr ausgeführt.

Die Stiftskirche wurde 1660–1662 nach Plänen von Domenico Sciassia

erbaut. Ab 1700 wurde sie durch den kaiserlichen Ingenieur Matthias

Steinl im Stile des Wiener Hochbarock umgestaltet. Steinl entwarf die

Kanzel, die die Lehrtätigkeit Jesu von Nazaret thematisiert und den

Hochaltar, der die Himmelfahrt der Maria (Mutter Jesu) darstellt. Seit

1783 ist die Stiftskirche die Pfarrkirche der Pfarre Vorau. Die

überlebensgroßen Plastiken des Hochaltares gestaltete hauptsächlich der

aus Würzburg zugewanderte Bildhauer Franz Caspar, wie auch Jakob Seer.

Die erste Stiftskirche war eine dreischiffige Basilika mit hölzerner

Flachdecke und zwei Westtürme. Diese brannte 1237 ab. Der Wiederaufbau

dauerte bis gegen 1300. Während der im Kern noch romanische südliche

Uhrturm in der Spätgotik um das etwas verjüngte Obergeschoss mit

abschließendem Keildach erhöht wurde, entstand der Glockenturm auf der

Nordseite 1597 neu.

Besondere Schmuckstücke sind die 1706 entstandene Kanzel, die sich mit

der Lehrtätigkeit Jesu Christi befasst; und der 1701 bis 1704

ausgeführte Hochaltar, der die Himmelfahrt Mariens (Kirchenpatrozinium)

darstellt. Beide wurden von Matthias Steinl entworfen und von den

Bildhauern J. F. Caspar und G. Niedermayr ausgeführt.

Die mittelalterliche Kirche wurde unter Belassung der beiden Westtürme

und der dazwischen liegenden Vorhalle 1660-62 von Domenico Sciassia

durch einen barocken Neubau ersetzt. Bereits 1688 wurde der

Stiftskirche ein neues Presbyterium angefügt.

Der frühbarocke Kirchenbau erhielt knapp vierzig Jahre nach

Fertigstellung ab 1700 eine hochbarocke Neugestaltung des Innenraumes.

Erstmals im steirischen Barock verwirklichte man hier eine komplette

Freskierung der Kirche. Ursprünglich war eine Stuck-Fresken-Ausstattung

geplant, wie die erhaltenen Reste in den Gewölben der südlichen

Turmkapelle und der beiden westlichen Seitenkapellen des

Kirchenschiffes belegen.

Zum Stiftsjubiläum 2013 wurde das Kircheninnere samt Sakristei und

Kapitelsaal restauriert, und die Firma Orgelbau Pirchner GmbH & Co.

KG aus Steinach am Brenner baute eine neue mechanische

Schleifladenorgel, die über 34 Register, verteilt auf 2 Manuale und

Pedal, und 2471 Pfeifen verfügt.

In diesem Schrein befinden sich die Reliquien des hl. Märtyrers Julius.

Der hl. Julius war ein römischer Senator und lebte in Rom. Von den hl.

Märtyrern Eusebius, Vincentinus und Pontianus wurde Julius im

christlichen Glauben unterrichtet und vom hl. Priester Rufinus getauft.

Wegen seiner Treue zu Christus wurde der hl. Julius unter Kaiser

Comodus am 19. August im Jahre 192 mit Prügeln erschlagen. Seine

Reliquien kamen unter Propst Philipp Leisl im Jahre 1695 nach Vorau.

In der Sakristei hat J. C. Hackhofer ein Fresko mit der Vorstellung von

Himmel und Hölle zu Beginn des 18. Jh. hinterlassen. Die Bibliothek im

Rokokostil beherbergt viele Bücher, die Zeugnis geben für die Bedeutung

der Orden für die Kultur und Wissensgeschichte Europas durch viele

Jahrhunderte. Zu den Handschriften zählen z.B. die „Vorauer

Kaiserchronik“ und die „Vorauer Volksbibel“, die zum UNESCO

Weltkulturerbe zählt.

Beicht- und Kerzenkapelle

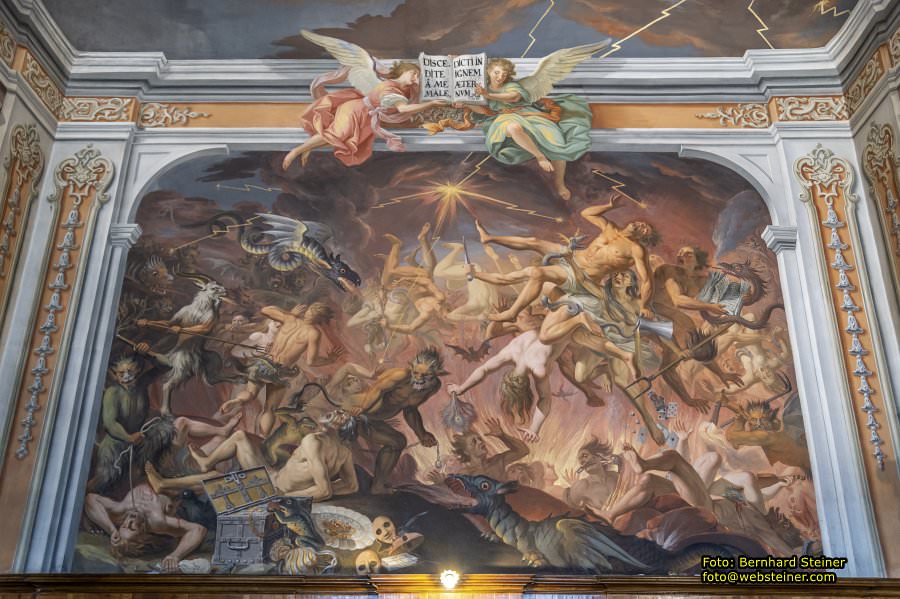

Die Sakristei ist ein schlichter Rechtecksaal mit Flachdecke, der im

Zuge der Neuerrichtung des Klausurgebäudes 1625-1635 entstand. Seine

Freskenausstattung, die ihn zum künstlerischen Juwel des Stiftes Vorau

macht, wurde 1715/16 von dem Stiftsmaler Johann Cyriak Hackhofer und

dessen Schülern geschaffen. Hackhofer gilt als der bedeutendste barocke

Monumentalmaler der Steiermark. Die Sakristei ist bis auf die

eingebauten, reich mit Zinnintarsien versehenen Sakristeischränke von

1716 komplett freskiert. Die Decke sowie die Westwand sind der

Darstellung des Jüngsten Gerichts gewidmet. Im östlichen Teil der Decke

ist der zum Weltgericht wiedergekehrte Christus auf einem Regenbogen

dargestellt. Christus als der hell erleuchtete Mittelpunkt ist von

einem Kreis aus Wolken, Engeln und Heiligen umgeben, aus dem Maria und

Johannes der Täufer als Fürbitter hervorgehoben sind. Der Teil der

Decke Richtung Westen ist den von Engeln präsentierten

Leidenswerkzeugen (Arma Christi) gewidmet, die um das Kreuz Christi

versammelt sind, das somit den Sieg Christi über den Tod

versinnbildlicht. Der Abschluss der künstlerischen Gestaltung befindet

sich an der Westwand mit dem Höllensturz der Verdammten. Das in

rötlich-braunem Kolorit gehaltene Fresko schildert fantasievoll die

Bestrafung der Laster, insbesondere der sieben Hauptsünden, durch

diverse Teufel und Folterknechte. Auf den Wänden sind Szenen aus dem

Leiden Christi (Fußwaschung, Letztes Abendmahl, Blutschwitzung,

Geißelung, Dornenkrönung, Kreuztragung und Kreuzigung) dargestellt.

Auf den Wänden erscheinen in einfachen illusionistischen Rahmungen

Szenen aus dem Leiden Christi (Fußwaschung, Letztes Abendmahl,

Blutschwitzung, Geißelung, Dornenkrönung, Kreuztragung und Kreuzigung).

In der Mitte des östlichen, stark belichteten Deckenteils thront

Christus auf dem Regenbogen. Um ihn scharen sich die Heiligen des Alten

und des Neuen Bundes sowie anbetende Engel.

Der "Höllensturz" zeigt, umgeben von Flammen, teuflischen Gestalten und

anderen höllischen Ungeheuern, den Sturz personifizierter menschlicher

Laster wie Geiz, Unzucht, Hochmut, Trunksucht, Verleumdung usw.

Der umfangreiche Bestand der Vorauer Stiftsbibliothek umfasst etwa

40.000 Bände zu denen 415 Handschriften, 179 Inkunabeln und 82

Frühdrucke zählen. Ein Juwel unter den Handschriften stellt das Vorauer

Evangeliar aus dem letzten Viertel des 12. Jh. mit seinen prächtigen

ganzseitigen Evangelistendarstellungen dar. Ihren hohen

literaturhistorischen Wert verdankt die Vorauer Handschriftensammlung

der ältesten frühmittelhochdeutschen Sammelhandschrift geistlicher und

weltlicher Dichtung. Das um 1190 unter Propst Bernhard entstandene Werk

enthält u.a. die Kaiserchronik, die Vorauer Genesis, das Ezzolied und

die Dichtungen der Ava, der ersten namentlich bekannten,

deutschsprachigen Dichterin.

Besonders bedeutend ist die gut erhaltene Bibliothek des Stiftes. Der

1731 fertiggestellte Bibliothekssaal beherbergt etwa 17.500 Bände,

darunter 415 Handschriften und 206 Inkunabeln. Darunter sind bedeutende

Handschriften wie das Vorauer Evangeliar aus dem 12. Jahrhundert, die

im Jahre 1467 (in österreichischer Bastarda) geschriebene Vorauer

Volksbibel mit über 550 Miniaturen und die Vorauer Handschrift, die

umfangreichste und wichtigste der alten Sammelhandschriften mit

geistlichen frühmittelhochdeutschen Dichtungen, von denen viele

nirgends sonst überliefert sind. Diese enthält auch die Kaiserchronik –

eine poetische Kaisergeschichte von Julius Caesar bis zum zweiten

Kreuzzug.

Der Bibliothekssaal wurde 1731 reich mit Stuck und Fresken

ausgeschmückt. Der zarte Bandlwerkstuck stammt von den aus der Schweiz

stammenden Künstlern Domenico Androi und Giovanni Bistoli, während die

Hackhofer-Schüler Joseph Georg Mayr und Ignaz Gottlieb Kröll für die

1731 entstandenen Fresken verantwortlich zeichnen.

Besonders hervorzuheben sind das Vorauer Evangeliar, die Vorauer Handschrift und die Vorauer Volksbibel.

Das gesamte Freskenprogramm steht unter dem Motto, das über dem Portal

angebracht ist: „Den Weg der Weisheit will ich dir zeigen.“ An der Ost-

und Westwand sind Darstellungen des Erlösers, der Evangelisten,

Propheten und Kirchenväter sowie der vier damals bekannten Erdteile zu

sehen. Ergänzt werden diese Idealportraits durch einen Zyklus

wissenschaftlich tätiger Chorherren. Die Wölbung schmücken weiters

zahlreiche, im Barock sehr beliebte Embleme. Die auf 1767 datierten

Bücherschränke mit Schnitzereien in den Stiftsfarben Gold-Blau schufen

Vorauer Tischler.

Bemerkenswert sind außerdem der Himmels- und Erdglobus des

italienischen Globenmachers Vinzenzo Coronelli (* 1650) aus dem Jahr

1688 sowie die beiden parabolisch ausgehöhlten Schallmuscheln, die

leises Flüstern auf der gegenüberliegenden Seite hörbar machen.

Das „Denkmal des Lesens" wurde in zweitägigen Workshops über einen

Zeitraum von sechs Jahren (2003-2008) von Studenten und Studentinnen

des Studienganges „Produktionstechnik und Organisation" der

Fachhochschule FH JOANNEUM mit dem Studiengangsleiter Johannes Haas

umgesetzt. Im stimmungsvollen inspirierenden Ambiente von Stift,

Bibliothek und Wirtschaftshof erarbeiteten die angehenden Techniker und

Technikerinnen mit teilweise selbst mitgebrachten Steinrohlingen aus

ganz Österreich kraftvolle Steinskulpturen. Das Material Stein,

gespeicherte Information über Jahrmillionen, erscheint als besonders

geeignet für die aus der Vorstellungskraft gestalteten Bücher. So

entstand in einer Zeit des Umbruches durch elektronische Medien ein

„Denkmal des Lesens", gesetzt am „Welttag des Buches", am 23. April

2009. Die Künstler und Lehrbeauftragten Anne & Peter Knoll zeichnen

für Idee & Konzept, Durchführung der Workshops und die Errichtung

dieses Denkmals verantwortlich.

Die unmittelbar dem Stift vorgelagerte Friedhofskirche zum hl. Johannes unter den Linden ist nicht nur die älteste Kirche der Pfarre, sondern des Dekanates Vorau. Vermutlich wurde sie bald nach der Stiftsgründung (1163) als vorübergehende Ausweichmöglichkeit für die Zeit während der Errichtung der dreischiffigen romanischen Stiftskirche erbaut. Ihren romanischen Ursprung dokumentierte das anlässlich der Renovierung im Jahr 1987 sichtbar gewordene romanische Mauerwerk, sowie die nun freigelegten Trichterfenster.

Die älteste schriftliche Notiz zur Johanneskirche bringt die

Stiftschronik, nach der Propst Bernhard III. (1267-1282) während seiner

Regierungszeit am Chor der Stiftskirche ein Fenster in Richtung der

Johanneskirche anbringen ließ. Im 14. Jh. hat man eine Abänderung an

der baulichen Substanz und die Ausstattung des Chorraumes und des

Torbogens mit gotischen Wandmalereien vorgenommen; Reste davon sind

noch erhalten. Die Einweihung des Friedhofes nahm Bischof Petrus von

Wr. Neustadt 1488 vor.

Die jetzige Kirche ist das Ergebnis eines im 17. Jh. durchgeführten

Umbaues und weist starke Parallelen zur Kreuzkirche (auf der Kring)

auf. In der Johanneskirche werden seit 1800 alle Chorherren und

Pröpste des Augustiner-Chorherrenstiftes Vorau bestattet. Vorher wurden

die Pröpste in der Stiftskirche beigesetzt.

Rückseite der Johanneskirche am Friedhof in Vorau

Kirche und Stift Panorama

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: