web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Wallfahrtskirche Maria Straßengel

Mariä Namen, Mai 2023

Maria Straßengel zählt zu den bedeutendsten Kirchenbauten der österreichischen Hochgotik und ist in seiner Architektur unter anderem vom Wiener Stephansdom inspiriert. Die Scheiben der Kirchenfenster bilden zudem die größte Ansammlung mittelalterlicher Glasmalereien in der Steiermark.

Die Wallfahrtskirche Maria Straßengel ist eine denkmalgeschützte

römisch-katholische Expositur- und Wallfahrtskirche in der zur

Marktgemeinde Gratwein-Straßengel gehörenden Ortschaft

Judendorf-Straßengel in der Steiermark. Die auf Mariä Namen geweihte

Kirche gehört zum Seelsorgeraum Rein der Region Steiermark Mitte in der

Diözese Graz-Seckau.

Wegmarken des Glaubens - Christusweg „Weg des Lebens“

Zur Einstimmung der Wallfahrer vor Betreten des Marienheiligtums am

Berg wurden ost- und westseitig, vermutlich um die Mitte des 18.

Jahrhunderts, insgesamt neun Pfeilerbildstöcke errichtet. Um 1970

plante man unter dem damaligen Seelsorger P. Dionys Pils eine höchst

notwendige grundlegende Restaurierung der Bildstöcke. Dabei wurde eine

Neugestaltung des gesamten Kreuzweges ins Auge gefasst. Über die

übliche Gestaltung eines Kreuzweges hinaus, sollte ein „Weg des Lebens"

entstehen. Mit der Gestaltung wurde der Straßengler Künstler Gottfried

Johannes Höfler beauftragt. Er schuf insgesamt 49 Sandsteinreliefs und

spannte mit den Darstellungen einen Bogen durch die Heilsgeschichte von

der Erschaffung der Welt bis zur Auferstehung.

Gottfried Johannes Höfler (1934-2005) war in Straßengel wohnhaft und

schuf als bildender Künstler nicht nur zahlreiche Kunstwerke, sondern

zeichnete auch für wichtige Um- und Neugestaltungen sakraler und

öffentlicher Räume verantwortlich. Die Arbeiten an den Kreuzwegbildern

waren Ende 1974 fertiggestellt.

Wegmarken des Glaubens - Christusweg „Weg des Lebens"

Bildstock der Sünde (Sandsteinreliefs von Gottfried Höfler 1934 - 2005)

... und wirft ihn in den Abgrund

Schlange - Symbol des Bösen

Hand, die nach der verbotenen Frucht greift

Brudermord - Kain erschlägt Abel

Wegmarken des Glaubens - Christusweg „Weg des Lebens"

Bildstock der Erwartung und des Glaubens (Sandsteinreliefs von Gottfried Höfler 1934 - 2005)

Maria mit dem Fuß auf der Schlange - Sieg über das Böse

Maria tritt durch Empfängnis „aus ihrem Lebenskreis"

Jesus, als er im Tempel zum ersten Mal auftrat

Jesus auf Mariens Knien nach der Kreuzabnahme

Wegmarken des Glaubens - Christusweg „Weg des Lebens"

Bildstock der Evangelisten (Sandsteinreliefs von Gottfried Höfler 1934-2005)

Matthäus - Antlitz des Sehers

Johannes - Adlerbild

Markus - Löwe

Lukas - Stier

Wegmarken des Glaubens - Christusweg „Weg des Lebens"

Bildstock der Hände (Sandsteinreliefs von Gottfried Höfler 1934 - 2005)

Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld

Jesu Hände werden ans Kreuz genagelt

Hände drücken Jesus die Dornenkrone aufs Haupt

Aus der Hand sind die Würfel gefallen

Wegmarken des Glaubens - Christusweg „Weg des Lebens"

Bildstock der Erfüllung (Sandsteinreliefs von Gottfried Höfler 1934-2005)

Obere Reihe: Abendmahl, Ölbergszene, Verrat des Judas, Verspottung Jesu

Untere Reihe: Kreuztragen, Kreuzigung, Auferstehung, Szene mit dem „ungläubigen" Thomas

Relief am Wasserbehälter - Gottfried Höfler (1934-2005) Straßengler Künstler

Viertel rechts oben: Aufgehende Sonne über dem Meer, „Es werde Licht"

und Bedeutung des Wassers und der Sonne für das irdische Leben

Viertel rechts unten: Baum als Sinnbild für die Natur

Viertel links unten: Mensch als Krone der Schöpfung, weist mit einem Arm über seinen Lebenskreis hinaus

Viertel links oben: Streben nach Göttlichkeit. Die Endlichkeit des Strebens ist begrenzt, symbolisiert durch die Sanduhr.

1757 wurde der Torbogen

anlässlich der 600 Jahr-Feier mit einem Fresko für die Wallfahrer aus

Nah und Fern versehen. Den Pilgern wurde die Legende des wundertätigen

Wurzelkreuzes dadurch bildlich nähergebracht. Der Torbogen war

ursprünglich mit Ornamenten und Voluten (schneckenförmige Verzierungen)

reich bemalt, und stellte seit jeher einen Blickfang für die

ankommenden Wallfahrer dar. Im Laufe der Jahrhunderte mussten, bedingt

durch die Witterungseinflüsse, immer wieder Renovierungsarbeiten

vorgenommen werden. Dadurch wurde auch das unansehnlich gewordene Bild

mit einer Putzschicht überzogen, und darauf die Legende neu gemalt. Am

rechten Bildrand ist noch ein kleines Stück eines früheren Freskos (vor

1757) ersichtlich. Es sind noch Ansätze einer Bischofsmütze und zweier

Bischofsstäbe zu erkennen.

Das restaurierte Bild

Die Madonna zu Füßen des legendären Tannenbaumes, darüber das

Wurzelkreuz (das durch das Verhalten der Rinder von den Hirten gefunden

wurde), den heiligen Geist und Gottvater. Links und rechts in den

Wolken befindet sich der heilige Benedikt von Nursia und der heilige

Bernhard von Clairvaux. Die beschädigte Stützmauer auf der linken Seite

wurde zurückgesetzt, und dadurch konnte die zweite Schießscharte

freigelegt werden. Durch diese aufwändigen Arbeiten konnte der

wehrhafte Charakter des Torbogens wieder voll zur Geltung gebracht

werden. Auf Initiative von Pfarrer P. Paulus Baumann fand die

Restaurierung im Jahre 2002 von Brunhilde Meder statt. Die Finanzierung

erfolgte, mit Spenden zum 25-jährigen Priesterjubiläum.

Die „tönenden Engel" von Straßengel - Die drei Engel an der Kirchhofsmauer sind Teil des originalen Ensembles der Turmfiguren des 1366 vollendeten gotischen Turms.

Auf dem Turm stehen über den hohen Maßwerkfenstern acht lebensgroße

Figuren - sieben Engel und die Gottesmutter Maria. Drei dieser

Engel sind durch Kopien ersetzt worden. Ihre Originale sind jetzt an

der Kirchhofsmauer aufgestellt. Ein Engel hält ein Spruchband, ein

anderer ein geöffnetes Buch. Der dritte Engel scheint eine Posaune vor

der Brust zu halten. Auf dem Turm gibt es noch zwei weitere Engel, die

ein Blasinstrument hielten, dazu einen Engel mit Spruchband und einen

Engel mit vor der Brust gekreuzten Armen. Die ebenfalls durch eine

Kopie ersetzte edle gotische Marienstatue steht heute in der Kirche und

grüßt mit einem Segensgestus die Gläubigen beim Eintreten in die

Kirche. Einzigartig sind die berühmten ehemals „tönenden Engel" mit

ihren Blasinstrumenten. Der auf dem Berg allgegenwärtige Wind brachte

durch eine Spezialvorrichtung diese Engel zum Tönen. Die Engel am Turm

von Straßengel gemahnen an das Jüngste Gericht und rufen die Pilger zur

inneren Umkehr auf. Die „tönenden Engel" sind als deutliche Warnung zu

verstehen: Engel blasen die Posaunen des Gerichts.

Wallfahrtskirche Maria Straßengel

1346-1366 Bau der gotischen Kirche

1455 Baubeginn der ca. 120 m langen Wehranlage zum Schutz vor Osmanengefahr

Spätgotisches Kirchhoftor, Glockenturm, Erweiterungen in der Barockzeit

1494 Bau des ehemaligen Propsteigebäudes, heute Pfarrhof

1582 Errichtung der Taverne („Kaisergebäu"), 1673 Nächtigung Kaiser Leopolds I.

17. Jh. Bau des „Prälatenhauses" (ehem. Neugebäude) mit spätgotischem Baukern

Seit 2007 „Steirisches Wahrzeichen"

1788 Entweihung und Abriss angedroht, 1789 abgewendet

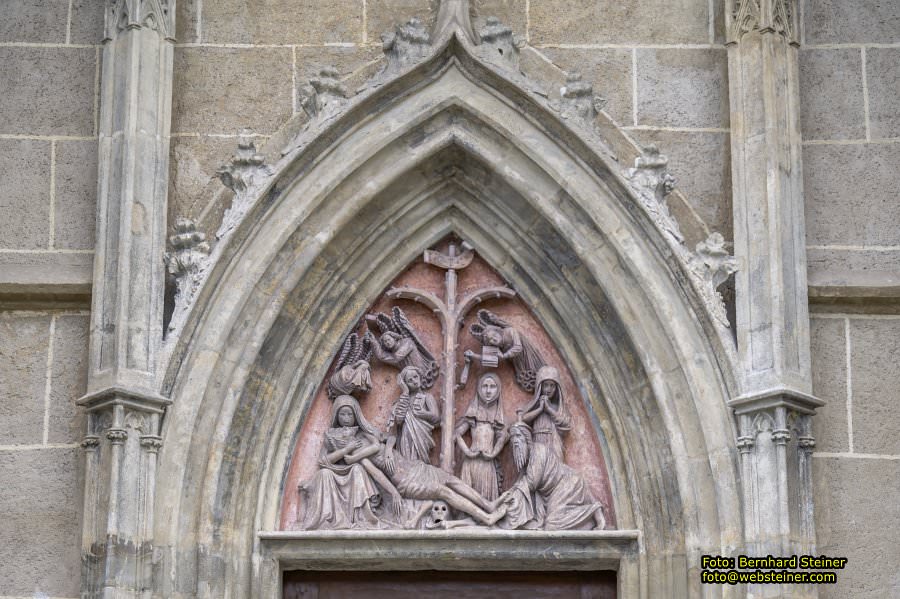

Die beiden Portale und ihre Tympanareliefs

Zwei Spitzbogenportale mit profiliertem Gewände und hohen Fialen führen

in das Innere; ihre Tympanareliefs zählen zu den bedeutendsten

Leistungen der Reliefkunst des 14. Jahrhunderts in Österreich.

Das Tympanonrelief des Südportals, das ebenfalls vom Meister des

Verkündigungsreliefs stammt, zeigt in einer ergreifenden Schilderung

die „Beweinung Christi" nach der Kreuzabnahme, wobei die

Beweinungsszene mit dem Andachtsbild der Marienklage verbunden ist:

Maria sitzt auf einer Bank und drückt in tiefem Schmerz mit beiden

Händen den von der Todesstarre geprägten Körper ihres Sohnes an sich,

während der kniende Joseph von Arimathia mit einem Tuch die Füße

Christi vom Todesschweiß zu trocknen scheint; unter dem gegabelten

Astkreuz - es ist dies ein Symbol des Lebensbaumes - stehen Johannes

der Evangelist, Maria Salome und Maria Magdalena.

Beweinung Christi

Nach der Kreuzabnahme umarmt Maria den Körper ihres geliebten Sohnes.

Joseph von Arimathia trocknet die Füße Jesu. Unter dem Astkreuz als

Symbol des Lebensbaumes stehen als Begleiter Jesu der Evangelist

Johannes, Maria Magdalena und Maria Salome. Darüber schweben drei Engel

als trauernde Gottesboten: Der rechte weist mit dem aufgeschlagenen

Buch auf die Erfüllung der Heiligen Schrift; das Weihrauchgefäß in

seiner rechten Hand ist, wie der Rauchbehälter des linken Engels, ein

Sinnbild des Opfers und Gebetes. Von erschütternder Ausdruckskraft ist

der dritte Engel, der sein Antlitz weinend mit einem Tuch verhüllt. Der

Totenschädel und die Gebeine vor dem Kreuzesstamm charakterisieren

Golgatha.

Der quadratische Querschnitt der Kirche zeigt einen Hallenraum, wobei

das Mittelschiff gegenüber den Seitenschiffgewölben - wie in St.

Stephan in Wien - leicht überhöht ist. Die Höhe des Mittelschiffs

beträgt wie die des Dachstuhls 13,80 Meter, die Höhe der Pfeiler 9,12

Meter. Die Kirche weist im Mittelschiff eine Länge von 28 Metern und in

den Seitenschiffen von 23,70 Metern auf; die Breite beträgt 12,60 Meter

(Innenmaße). Den schmalen, aus vier hochrechteckigen Jochen gebildeten

Seitenschiffen und dem breiteren, fünfjochigen Mittelschiff sind Chöre

im 5/8-Schluss vorgesetzt, wodurch eine gestaffelte Chorpartie entsteht.

Diese Grundrisslösung mit drei polygonalen Apsiden, die Jochbildung und

der gestaffelte Aufriss folgen dem Chor der Wiener Stephanskirche

(1304/40). Die Last des Gewölbes mit den birnstabprofilierten

Kreuzrippen wird im Mittelschiff auf vier kantonierte Pfeilerpaare, in

den Seitenschiffen auf hochsitzende Konsolen und in den Chören auf

Runddienste geleitet. Verstärkte Scheidbögen betonen die Trennung der

Kirchenschiffe.

Die Bauplastik und ihre Motive: Die Kapitelle zeigen verschiedene

Blattformen. Auch die Schlusssteine im Scheitel der Gewölberippen und

die Wandkonsolen weisen analoge naturalistische Blattgestaltungen auf,

wie Weinlaub, Efeublätter und Feigenlaub.

Chor und Langhaus werden an der Ost- und Südseite durch

Spitzbogenfenster belichtet; an der Nordwand wurden anläßlich der

letzten Restaurierung die Fensterlaibungen des 3. und 4. Joches - das

westliche mit originalem Maßwerk und ergänzten Pfosten - freigelegt,

wodurch der ursprüngliche Charakter des Innenraumes spürbarer wird. Zu

den hochgotischen Architekturformen kontrastieren die rundbogigen

Arkadenreihen an den beiden Langhauswänden. Sie dienten als

Akzentuierung ehemaliger Sitznischen für die Zisterziensermönche von

Stift Rein. Die Empore geht in der vorliegenden Gestaltung auf das 15.

Jahrhundert zurück. Vermutlich errichtete sich hier Kaiser Friedrich

III. im Jahr 1455 gleichzeitig mit dem Kapellenanbau eine Art

Herrschaftsempore; dabei wurden die hochgotische Empore mit einem

Gratgewölbe unterfangen und die beiden die Empore berührenden

Bündelpfeiler mit Arkadenbögen massiv verstärkt. Gleichzeitig

vergrößerte man das Hauptportal und errichtete das profilierte

Flachbogentor zur Empore.

Von der ursprünglichen Einrichtung aus der Bauzeit hat sich außer den

Glasgemälden und dem Wurzelkreuz nichts mehr erhalten. Die bestehende

Ausstattung wird vor allem bestimmt durch die mystisch-transzendente

Licht- und Farbwirkung der Glasgemälde und durch die spätbarocken

Einrichtungsgegenstände, wie Kanzel, Altar- und Kreuzwegbilder, und die

einheitliche Spätbarockausstattung der Annakapelle, zu denen die

neugotischen Altaraufbauten kontrastieren.

Besonders bemerkenswert sind die Glasgemälde

der Chor- und Südfenster mit dem größten zusammenhängenden Bestand

mittelalterlicher Glasmalereien in der Steiermark. 147 Rechteckscheiben

und Maßwerkfelder sind hier an ihrem ursprünglichen Bestimmungsort

erhalten geblieben. 25 Scheiben befinden sich in in- und ausländischen

Museen. Der heutige Bestand der Straßengler Glasgemälde ist jedoch nur

der Rest einer weit umfangreicheren Verglasung; ebenso wie der Chor,

waren auch das Langhaus und die Fensterrose mit farbigen Bildfenstern

aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ausgestattet. In den Jahren

1884/1885 erfolgte eine Restaurierung, Ergänzung und Neuordnung durch

die Tiroler Glasmalereianstalt NEUHAUSER aus Innsbruck, auf die die

vorhandene ikonographische Anordnung zurückgeht. Zuletzt wurden die

Glasfenster in den Jahren 1972 bis 1978 in den Werkstätten des

Bundesdenkmalamtes restauriert und gleichzeitig, zum Schutz gegen

Korrosion und Verwitterung, eine Außenschutzverglasung angebracht. Als

Programm kann man Szenen aus dem Alten Testament, marianische und

christologische Themen, Darstellungen der Erzengel und Evangelisten

sowie Apostel-, Propheten- und Heiligenserien rekonstruieren.

Die jetzige, 1995 vom Orgelbaumeister MARTIN PFLÜGER aus Feldkirch

(Vorarlberg) erbaute Orgel mit einem in die Emporenbrüstung eingefügten

Rückpositiv besitzt 30 Register auf 3 Manualen und Pedal. Es ist eine

rein mechanische Orgel mit 1868 Pfeifen aus Metall und Holz.

Die vierzehn Kreuzwegbilder (1775) wurden 1979 von der obersteirischen Pfarr-und Wallfahrtskirche Kumitzberg erworben.

Die neben der Schmerzhaften-Muttergottes-Kapelle gelegene Annakapelle

ist ein rechteckiger Raum mit Kuppelgewölbe und Laterne, der von

Rechteckfenstern und einem ovalen Fenster belichtet wird und sich mit

einer Korbbogenarkade zum Langhaus öffnet. Da in Straßengel bereits

1667 eine Anna-Bruderschaft gegründet wurde, ist die Errichtung der

Kapelle zumindest im vierten Viertel des 17. Jahrhunderts anzunehmen.

Bemerkenswert ist die einheitliche Barockeinrichtung: An den Pfeilern

der Eingangswand sind zwei leuchterhaltende Engel auf Konsolen mit der

Inschrift „Bruederschafft 16"/„S. Anna 67" postiert, die auf das

Gründungsjahr verweisen und von der ursprünglichen Ausstattung der

Annakapelle stammen.

Das Ölbild des Johannes-Nepomuk-Altares im Südchor stellt den hl.

Johannes von Nepomuk im Gebet vor der Muttergottes von Altbunzlau dar,

zu der er vor seinem Tod wallfahrtete, um ihr seine Sterbestunde

anzuempfehlen. Der Kleriker der Prager Diözese, der 1393 sein Martyrium

durch Ertränkung in der Moldau erlitt, wurde insbesondere als Bewahrer

des Beichtgeheimnisses und als Brücken- und Wegeheiliger verehrt.

Die dem Grazer Bildhauer JAKOB PEYER Zugeschriebene Kanzel wurde

ebenfalls anläßlich der Neuausstattung von 1779/1781 errichtet. Auf

dem Schalldach wird durch die Darstellung des Wurzelkreuzes auf eine

der beiden Straßengler Gründungslegenden hingewiesen.

Die drei spätbarocken Altäre wurden 1884/85 durch neue Retabel im

neugotischen Stil ersetzt, deren Entwürfe vom Grazer Architekten ROBERT

MIKOVICS stammen. Der aus Marmor von der Steinmetzanstalt GREIN

ausgeführte Hochaltar enthält im Auszug eine Kopie des spätgotischen

Mariengnadenbildes mit der Darstellung der „Maria im Ährenkleid".

Das um 1420/1425 gemalte Tafelbild wurde 1976 gestohlen und ist 1978

durch eine von GOTTFRIED HÖFLER gemalte Kopie ersetzt worden.

Ährenkleid-Madonna

Die Darstellung der „Maria im Ährenkleid", die Maria als jugendliche

Tempeljungfrau mit dunkelblauem, mit goldenen Ähren verzierten Kleid

wiedergibt, wurzelt in der theologischen Auffassung, dass Maria die

Gnadenähre ist, die den Weizen Christi gibt und ihn in der Eucharistie

darstellt. Nach Überlieferung der Apokryphen weilte Maria als Kind im

Tempel von Jerusalem, wo sie Gott in tugendhafter Weise als

Tempeljungfrau diente. Der Legende nach strickten die Tempeljungfrauen

das Ährenkleid für Maria. Das im 15. Jahrhundert häufig dargestellte

Thema geht zurück auf das ehemalige Gnadenbild im Dom von Mailand, eine

von deutschen Handelsleuten im 14. Jahrhundert gestiftete Silberstatue.

Maria im Ährenkleid nimmt möglicherweise auch Bezug zu den Worten im

Hohenlied (HL 7, 3), mit denen sich der Bräutigam (Christus) an seine

Braut (Kirche) wendet: „Dein Leib ist ein Weizenhügel mit Lilien

umstellt". Die Ähren wurden im Mittelalter als Anspielung auf die

Eucharistie verstanden, das Weizenkorn galt als Symbol Christi.

Die beiden neugotischen Holzretabel in den Nebenchören enthalten als

Reste der spätbarocken Seitenaltäre deren Mensen und die Altarblätter

(1781) von MARTIN JOHANN SCHMIDT („Kremser Schmidt").

Das Ölgemälde des Sebastian-Altares im Nordchor zeigt die Pflege des

römischen Märtyrers aus der diokletianischen Christenverfolgung nach

seiner erlittenen Durchpfeilung, wobei die hl. Irene von Rom die Pfeile

aus seinem Körper zieht. Der Heilige galt seit dem 7. Jahrhundert als

Pestpatron für Mensch und Tier.

Der Anna-Altar wurde 1723 unter

Abt Placidus Mally aufgestellt; die Stuckmarmorierarbeiten fertigte

JOHANN CHRISTOPH CRASSBERGER aus Graz an. Im Zentrum befindet sich das

plastische Bildwerk der Anna selbdritt; es ist dies eine

ikonographische Darstellung, in der die hl. Anna ihre Tochter Maria und

das Jesuskind auf ihren Armen hält. Als Seitenfiguren fungieren der hl.

Joachim, der Gemahl Annas, mit Hirtenschippe und zwei Opfertauben und

der hl. Joseph, der Gatte Mariens. Offensichtlich ist im Rahmen der

Neuausstattung von 1779/81 auch der Anna-Altar „modernisiert" worden

und erhielt vermutlich von JAKOB PEYER die Anna-selbdritt-Gruppe, den

dekorativen Baldachin und den Tabernakelaufbau mit Reliquienpartikeln

der Heiligen Felicissimus, Gangolph, Irenäus, Marcian, Placidus,

Quirinus, Stephanus, Theodorich und Theresia.

Das Gewölbefresko ist aus stilistischen Gründen dem ab 1738 im Stift

Rein tätigen Trientiner Maler JOSEPH AMONTE (gest. 1753) zuzuschreiben.

Das um 1750 gemalte Fresko zeigt die figurenreiche Wiedergabe der

„Heiligen Sippe"

(die große Familie Christi und Mariens), die auf die

apokryphe Erzählung von der dreimaligen Heirat der Mutter Anna, der

sogenannten Trinubiumslegende, zurückgeht. Diese Darstellung aller

Personen aus der „Dreiheirat" Annas ist insofern ikonographisch

bemerkenswert, da die Trinubiumslegende durch das Konzil von Trient

(1543/1563) verboten wurde. Das Straßengler Fresko ist somit eines der

spätesten Zeugnisse dieses volkstümlich beliebten Bildmotivs.

Das Deckenfresko der Annakapelle zeigt die große Familie Christi und

Mariens, die auf die apokryphe Erzählung (sog. Trinubiumslegende) von

der dreimaligen Heirat der heiligen Anna, der Mutter Mariens, zurück

geht. So sind auf den besonders im 15./16. Jh. beliebten Darstellungen

der Hl. Sippe neben Maria und ihren Eltern Anna und Joachim meist auch

die beiden anderen Männer der hl. Anna, Kleophas und Salomas,

wiedergegeben, bisweilen auch die Töchter, Schwiegersöhne und

Enkelkinder Annas. Ihre Töchter waren Maria, die Mutter Jesu, sowie

Maria Kleophas (Cleophae) und Maria Salome. Die drei Frauen werden

vielfach als die „drei Marien" bezeichnet (Frauen am Grabe).

Von JOSEPH AMONTE stammt auch das große Ölgemälde (um 1752), das die

Überbringung des ersten Gnadenbildes durch Markgraf Otakar III. im Jahr

1157 zeigt.

Von der Ausstattung sind weiters zu nennen ein 1757 hier aufgestellter,

spätbarocker verglaster Schrein mit den Gebeinen eines unbekannten

Märtyrers, ein spätbarockes Gestühl und Votivbilder aus dem 19.

Jahrhundert.

An der Westwand steht ein im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts aus

Holz geschnitzter und verglaster spätbarocker Reliquienschrein. In

diesem Schrein ruhen seit dem 12. April 1757 die 1753 aus Rom hierher

überbrachten sterblichen Überreste eines unbekannten Märtyrers, dem der

Name Bonifatius gegeben wurde. Im Volksmund, aber auch laut einer

Inschrift am Schrein werden die Gebeine fälschlicherweise als jene des

heiligen Bonifatius von Tarsus angesehen.

Schmerzhafte-Muttergottes-Kapelle

Der kleine tonnengewölbte Raum ist zum Langhaus rundbogig geöffnet und

wird von einem schmalen Fenster belichtet. Durch das Tonnengewölbe

wurde die Kapelle irrigerweise mit dem romanischen Vorgängerbau in

Verbindung gebracht. Anläßlich der letzten Restaurierung konnte jedoch

nachgewiesen werden, dass der gesamte Anbau „in einem Guß" erfolgte.

Vermutlich wurde im 17. Jahrhundert dieser Raum zum Heiligen Grab

umfunktioniert, auf das auch das um 1740/1750 gemalte

Auferstehungsfresko (2011 restauriert) - der auferstandene Christus mit

der Siegesfahne und Grabwächter - an der Eingangswand Bezug nimmt.

Der Mater-dolorosa-Altar (3. Viertel 17. Jahrhundert) zeigt als

Altarbild eine Pietà. Zwei Engel, die ehemals Weihrauchbehälter

hielten, als Seitenfiguren und eine Kreuzgruppe im Aufsatz bilden das

Figurenensemble. Die Knorpelwerkkartusche am Gebälk enthält die

Jahreszahl „1850" als Restaurierungshinweis. Erwähnenswert ist die

neugotische Herz-Jesu-Statue.

Der nach einem Entwurf von ROBERT MIKOVIcs verfertigte neugotische

Marmor-Taufstein mit der Schnitzfigur des hl. Johannes des Täufers

stammt aus dem Stift Rein.

Das Tympanonrelief des Westportals

zeigt die Darstellung der „Verkündigung an Maria". Maria kniet in einem

„Raum", der durch einen mittels Fialen gerahmten Kielbogen, durch ein

Betpult, eine Vase und ein Bücherkästchen angedeutet ist. Die

ungewöhnlich großen Flügel des Erzengels Gabriel füllen den linken

Bildteil, das S-förmige Spruchband verbindet die beiden Reliefhälften.

Symbolische Hinweise bereichern die Szene. Die Siebenzahl der Bücher

kennzeichnet Maria „als Meisterin in allen sieben freien Künsten" und

als Besitzerin der sieben Gaben des Heiligen Geistes; die heilige

Siebenzahl tritt auch in zweimaliger Anordnung am Maßwerkfries oberhalb

des Türsturzes auf. Die Lilie in der Vase verweist wie das Tuch auf dem

Betpult auf die Reinheit und die Jungfräulichkeit Mariens.

Verkündigung an Maria

Die als königliche Braut gekrönte Jungfrau kniet vor dem Betpult mit

dem aufgeschlagenen Psalter. Sie empfängt zugleich mit der Botschaft

des Engels den Heiligen Geist und das Jesuskind, das aus dem Mund

Gottvaters herabgesendet wird; diese Darstellung symbolisiert

eindrucksvoll die Stelle der Heiligen Schrift, „Und das Wort (Gottes)

ist Fleisch geworden..." (Joh 1,14).

Die Wallfahrtskirche Maria Straßengel ist eine Hochleistung gotischer

Sakralarchitektur in Österreich. In der Konzeption des Hallenraumes und

der gestaffelten Chorpartie wurden Baugedanken aufgegriffen, die sowohl

in den Hallenkirchen der Zisterzienser als auch in der Albertinischen

Choranlage von St. Stephan in Wien vorliegen. Ein Anschluss an die

Wiener Bauhütte ist auch in der Gestaltung des durchbrochenen

Turmhelmes, in den vielfältigen Maßwerkformen und in den von der

„Herzogswerkstätte" beeinflussten Glasgemälden gegeben.

Das vielschichtige bauplastische Programm wurde im Zisterzienserstift

Rein entwickelt und ist eine Dokumentation des sakralen und imperialen

Wirkens dieses Klosters. Bedeutende Ereignisse in der wechselvollen

Geschichte der Steiermark stehen in Verbindung mit diesem Stift und der

Wallfahrtskirche: Der Traungauer Markgraf Leopold I. berief 1129 die

ersten Zisterzienser hierher, 1157 gründete sein Sohn Markgraf Otakar

III. zusammen mit dem Kloster die Gnadenstätte Maria Straßengel, und

1276 trugen steirische Adelige im „Reiner Schwur" entscheidend zur

politischen Konsolidierung Rudolfs I. von Habsburg in der Steiermark

bei. Die enge Bindung des Hauses Habsburg an das Stift Rein und an

Straßengel zeigt sich in Bestätigungen von Reiner Privilegien und in

Stiftungen für die Wallfahrtskirche durch Herzog Rudolf IV. und weiters

in der Wahl der Reiner Stiftskirche als Grablege Herzog Ernsts des

Eisernen von Innerösterreich. Auch sein Sohn, Kaiser Friedrich III.,

folgte dieser Tradition und errichtete in der Straßengler

Wallfahrtskirche eine Kapelle und eine „Herrschaftsempore".

Im Kirchhof befinden sich ein von ALFRED SCHLOSSER gemeißelter

Kunststeinbrunnen mit der Reliefdarstellung der „Ährenkleidmadonna" und

eine von der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel errichtete Stele zur

Erinnerung an den 1789 verhinderten Abbruch der Wallfahrtskirche.

DEN MUTIGEN BÜRGERN DIE VOR 200 JAHREN 1788 DEN ABBRUCH DER KIRCHE VERHINDERT HABEN

GEWIDMET VON DER MARKTGEMEINDE JUDENDORF-STRASSENGEL

Die Wehranlage, unter Abt

Molitor um 1455 errichtet, gehört mit ihrer Längenausdehnung von über

120 Metern zu den größten ihrer Art in Österreich. Die 4,5 Meter hohe

Ummauerung des Vorkirchhofes wird von Schlüsselschießscharten

durchbrochen. Das spätgotische Kirchhoftor mit seitlichen

Schießscharten weist eine Freskomalerei mit Darstellungen des

Wurzelkreuzes, der Ährenkleidmadonna, der Heiligen Benedikt und

Bernhard und des Reiner Stiftswappens aus dem Jahr 1757 (restauriert

2002 von BRUNDHILDE MEDER).

Beginn der Wallfahrt

Die erste archivalische Nennung einer Kapelle in Straßengel findet sich

in einer Urkunde aus dem Jahr 1208 des Erzbischofs Eberhard II. von

Salzburg. Die Anfänge der Wallfahrten und das Bestehen einer Kapelle

kann jedoch mit Sicherheit bereits um die Mitte des 12. Jahrhunderts

angenommen werden. Nach der Legende schenkte Markgraf Otakar III. im

Jahr 1157 dem Kloster Rein ein Marienbild, das er von der „heiligen

Wallfahrt aus Palästina" mitbrachte, mit der Auflage, das Bild in

Straßengel zur öffentlichen Verehrung aufzustellen.

Das Stift Rein betrachtet das Jahr 1158 als Gründungsjahr und feierte

im Jahr 1858 das siebenhundertjährige Jubiläum der Stiftung. Da jedoch

der Typus des originalen, um 1420/1425 gemalten Mariengnadenbildes -

eine „Maria-im-Ährenkleid"-Darstellung - am Ende des 14. Jahrhunderts

ausgebildet wurde, lässt es sich nicht mit dem ersten Marienbild in

Verbindung bringen, das vermutlich zugrunde gegangen ist. Der zweite

Verehrungsgegenstand der Wallfahrtskirche ist ein im Jahr 1255

gefundenes kleines Wurzelkruzifix. Der Legende nach fanden es Hirten in

einer Tanne vor der Straßengler Kapelle. Das Kruzifix (Höhe 18,5 cm)

weist realistische Züge auf, die Haupt- und Barthaare sind aus zarten

Wurzelfasern gebildet. Pflanzenphysiologische Untersuchungen erbrachten

den Nachweis, dass am Kruzifix keine Einwirkungen eines Schnitzmessers

vorliegen. Das in einem silbernen Standkreuz gefasste Kruzifix wurde

1976 zusammen mit dem Mariengnadenbild gestohlen, konnte jedoch

unmittelbar danach wieder aufgefunden werden. Es wird vermutet, dass

die erste hölzerne Kapelle im 13. Jahrhundert vergrößert bzw. in Stein

neu erbaut wurde.

Die Wallfahrtskirche Maria Straßengel, die zu den bedeutendsten

Sakralbauten der Hochgotik in Österreich zählt, wurde weithin sichtbar

auf einem in das Gratweiner Becken vorspringenden Hügel errichtet.

Dieser auch Frauenkogel genannte Hügel zwischen Judendorf und

Straßengel diente vermutlich als Wehranlage für die ehemalige slawische

Bevölkerung. Für eine ursprüngliche slawische Besiedelung spricht auch

der Ortsname „Straßengel", das im Jahr 860 „strazinola" genannt wird,

was sich aus dem Slawischen „strazilna" (kleine Warte) oder „straza"

(Warte) ableitet. Die Gegend muss in dieser Zeit von großer Bedeutung

gewesen sein, da „zwei Örter" bei Straßengel in einem Majestätsbrief

König Ludwigs des Deutschen vom 20. November 860 angeführt sind. Über

Verfügung vom 8. Juni 1147 des Traungauer Markgrafen Otakar III. von

Steiermark, Sohn Leopolds des Starken, des Stifters des

Zisterzienserklosters Rein, und Sophie von Bayern, gelangte Straßengel

an das Kloster Rein.