web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

SÜDBAHN Museum

Mürzzuschlag, Juli 2024

Die Eisenbahnerlebniswelt am Weltkulturerbe

Semmeringbahn. Zwei Lokomotivhallen zeigen eine Ausstellung zur Südbahn

Wien–Triest und eine Fahrzeugsammlung. Highlights: k. u. k. Caféwaggon

und die älteste in Österreich erzeugte Dampflok "STEINBRÜCK". „Bitte

alle einsteigen! Zug fährt ab!“, heißt der Kinderweg des

SÜDBAHNMuseums. Ausgerüstet mit einem „Reiseführer“ und

Expeditionsrucksack können Kinder spielerisch mehr über die Südbahn

erfahren.

100 JAHRE SEMMERING BAHN 1854-1954

Dieses Flugrad, dessen Bewehrung aus Siederohren einer Dampflok besteht. wurde anläßlich des Jubiläums

100 Jahre Semmeringbahn von den Mürzzuschlager Eisenbahnern Karl Trnek

und Walter Partlic gestaltet. Im Jahr 1998 wurde dieses Denkmal

wiedererrichtet.

Das Südbahnmuseum Mürzzuschlag ist ein Eisenbahnmuseum in der

ehemaligen Zugförderung Mürzzuschlag der Österreichischen Bundesbahnen.

Es steht in der Heizhausgasse im Nordosten des Bahnhofs Mürzzuschlag in

der Stadtgemeinde Mürzzuschlag im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der

Steiermark. Träger des Museums ist der im Jahr 2003 gegründete Verein

Freunde der Südbahn. In zwei denkmalgeschützten Eisenbahnhallen

befindet sich das SÜDBAHN Museum Mürzzuschlag. Zum 150-Jahr-Jubiläum

der Semmeringbahn wurde am 10. Juni 2004 die erste Ausstellungshalle

des SÜDBAHN Museum eröffnet. Drei Jahre später, am 18. Juni 2007, wurde

der Ringlokschuppen als zusätzliche Ausstellungshalle eröffnet.

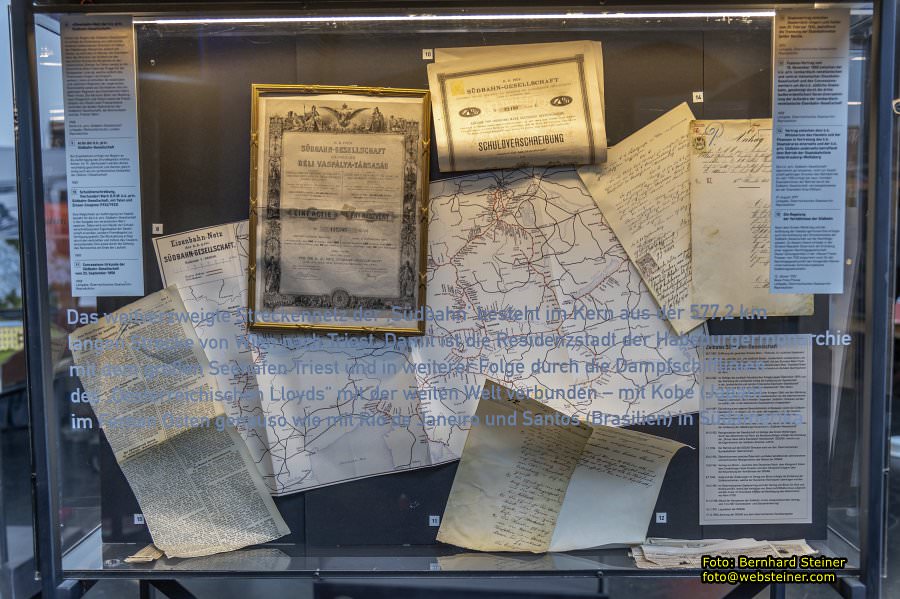

ÜBER DEN BERG

WIEN - MÜRZZUSCHLAG - TRIEST

13 STUNDEN 4 MINUTEN

Über den Berg bedeutet die Überschienung des Semmerings, die

Überwindung räumlicher Distanzen und natürlicher Barrieren. Es steht

auch dafür, Getrenntes zu verbinden oder eigene Grenzen zu erweitern,

neue Räume zu erschließen oder für die Sehnsucht, mit der „weiten Welt"

in Berührung zu kommen. Wien - Mürzzuschlag - Triest meint die

Verbindung geographischer Räume und vor allem die Möglichkeiten,

Menschen und deren Lebens(t)räume kennen zu lemen, fremden und anderen

Lebenswelten mit Neugier und Interesse zu begegnen - kurz: den

Austausch geistiger und materieller Welten.

13 Stunden 4 Minuten - etwas mehr als ein halber Tag - soll auf die

Beschleunigung des Reisens verweisen. Die schnelle Erreichbarkeit weit

entfernter Orte und Menschen bedeutet Verbindung, Begegnung und

Austausch durch Raum und Zeit zu festigen. Es erinnert auch daran, dass

die „Eisenbahnzeit" zur „Weltzeit" geworden ist. In Mürzzuschlag

beginnt eine spannende Reise durch die vielfättige Welt der Eisenbahn.

Als einer der ältesten Eisenbahnorte Österreichs, liegt Müzzuschlag an

einem zentralen Abschnitt der „Südbahn", der „Semmeringbahn", die seit

1998 als „UNESCO-Weltkulturerbe" zu den bedeutendsten Kulturschätzen

der Welt zählt. Der Bau der Bahn über den Berg war eine der aufsehen

erregendsten und aufwendigsten Eisenbahnprojekte des 19. Jahrhunderts.

Nirgendwo zuvor war etwas Vergleichbares realisiert worden Mit

Fertigstellung der „Südbahn" war jedoch nicht nur eine durchgehende

Eisenbahn-Verbindung zwischen der Residenzstadt Wien und Triest, dem

wichtigsten Hafen der Habsburgermonarchie, gegeben. Die „Südbahn" steht

symbolisch für die vielen Veränderungen, durch die das Eisenbahnwesen

das Leben der Menschen bis zum heutigen Tag nachhaltig beeinflusst hat,

aber auch für die Sehnsucht nach Reisen Ferne und den Weg in fremde

Länder. Es finden sich also mehrere Gründe, am Beispiel Mürzzuschlags

eine Entdeckungsreise durch die Geschichte der Eisenbahn zu beginnen.

VOM PFERD ZUM DAMPFROSS

Bis zur Domestikation des Pferdes im 4. vorchristlichen Jahrtausend ist

der Mensch bei der Überwindung von Entfernungen auf sich selbst

angewiesen. Erst mit Hilfe des Pferdes kann er größere Entfernungen in

vergleichsweise kurzer Zeit zurückzulegen. Die Schnelligkeit und

Ausdauer des Pferdes, seine Fähigkeiten als Reit- und Zugtier, als

Streitross, wie auch als Arbeitstier bestimmen über Jahrtausende die

Möglichkeiten des Menschen, sich in Zeit und Raum zu bewegen, seine

Lebensräume zu erschließen, zu organisieren und zu bewirtschaften. Das

bleibt so - bis im England des 18. Jahrhunderts die

„Pferde-Eisen-Bahnen" entstehen. Das Pferd bleibt aber nicht zentraler

Bestandteil dieses Transportwesens mit der Erfindung der

Dampflokomotive am Anfang des 19. Jahrhunderts ändert sich die

Situation. Der Mensch hat eine neue - aus damaliger Sicht revolutionäre

- Fortbewegungsmöglichkeit gefunden: Aus dem Pferd wird das „Dampfross". Das „Eisenbahnzeitalter" beginnt, und mit ihm eine neue Ära in der „Verkehrs-Geschichte" des Menschen.

Von der Spurrille über die „Eisen-Bahn" zur Dampflokomotive

Die Vorgeschichte des Elsenbahnwesens reicht welt in die Geschichte

zurück. Hinsichtlich der technischen Entwicklung sind dabel zwel

Faktoren von besonderer Bedeutung: dle Entwicklung der so genannten

„Rad-Schlene-Technik", das heißt, die optimals Abstimmung zwischen Rad

und Schiene sowie die Optimierung der Traktionstechnik. Erste Ansätze

zur Entwicklung einer Rad-Schlene-Technik zelgen sich bereits zur Zeit

der frühen Hochkulturen. Transportsysteme in Form von in die Straße

gehauenen, ebenflächigen Spurrillen, die von Fahrzeugen mit

gewöhnlichen Rädern befahren werden.

Die Anfänge der „Eisen-Bahn-Technologie" gehen auf das europäische

Bergwerkswesen des frühen 16. Jahrhunderts zurück. Perfektioniert wird

die Rad-Schlene-Technik selt der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts im

Bereich des englischen Bergbaus, wo die ersten Spurkranzräder und

(guss)eisernen Schienen zum Einsatz kommen. Damit ist jene „Eisen-Bahn"

geschaffen, die letztlich dem gesamten Verkehrsmittel seinen Namen

gibt. Richard Trevithick (1771-1833) baut die erste Dampflokomotive der

Welt (1803/04), George (1781-1848) und Robert (1803-1859) Stephenson

bauen mit der „Stockton-Darlington Rallway" (1825) und der

„Liverpool-Manchester Railway" (1830) die ersten dampfbetriebenen

Elsenbahnstrecken der Welt. Auch in der Habsburger-Monarchie werden die

ersten „Elsen-Bahnen" im Bereich des Berg- und Hüttenwesens gebaut. In

den Jahren 1809/10 errichtet Joseph Fortunat Sybold (1766-1844) auf dem

Erzberg eine Pferdeeisenbahn. Ungefähr gleichzeitig zwischen 1807 und

1809 konzipiert F.J. Gerstner zwischen Budweis/České Budějovice und

Katzbach bel Linz ebenfalls eine Pferdeeisenbahn. F.A. Gerstner kann

schließlich die „Vision" seines Vaters realisieren. Sein Schüler

Mathias Schönerer führt den Bau zu Ende. Mit einer Gesamtlänge von

196,7 km ist die so entstandene Eisenbahn die längste des europäischen

Festlands ihrer Zeit.

Carl Ritter von Ghega (* 10.

Jänner 1802 in Venedig; † 14. März 1860 in Wien) war ein

österreichischer Ingenieur und der Erbauer der Semmeringbahn von

Gloggnitz bis Mürzzuschlag. Der Baubeginn für die Semmeringbahn war

1848. Noch vor der Fertigstellung 1854 wurde der Ingenieur im Jahr 1851

in den Ritterstand erhoben.

SYMBOL FÜR DIE EISENBAHN - SYMBOL UNBESCHRÄNKTER MOBILITÄT

Das Flügelrad tritt bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

als Symbol für das Eisenbahnwesen in Erscheinung. In Österreich

schreibt eine Uniformierungsvorschrift den Bahnbediensteten die

Verwendung des Flügelrades auf Rockkrägen und Dienstmützen seit 1857

vor. Rad und Flügel stehen aber schon in den ältesten Mythologien

symbolisch für „Bewegung" und „Geschwindigkeit". In ihnen spiegelt sich

der Wunsch des Menschen, sich möglichst schnell durch Raum und Zeit zu

bewegen. Darstellungen geflügelter Räder finden sich im

assyrisch-babylonischen Raum bereits seit dem 2. vorchristlichen

Jahrtausend. In der christlichen Ikonographie taucht das Flügelrad in

Verbindung mit vier- bis sechsfach geflügelten Engelwesen auf, den

Cherubim und Seraphim. So beschreibt der Prophet Hesekiel (Ezechiel) in

einer Vision den von vier Cherubim getragenen Thron Gottes als

beweglichen Thronwagen mit Rädern, der an keinen Ort gebunden ist. Die

vier Cherubim ermöglichen Bewegungen in alle Richtungen, werden aber

vom Geist Gottes gelenkt. Diese Mobilität erlaubt es den Cherubim alles

wahrzunehmen, alles zu sehen, zu hören und letztlich mit dem Thron

Gottes überall gleichzeitig zu sein. Dabei sind sowohl die Räder als

auch der Leib und die Flügel der Cherubim mit einer Vielzahl von Augen

bedeckt.

Erzherzog Johanns (geboren in

Florenz/Firenze am 20. 1. 1782, gestorben in Graz am 11. 5. 1859)

Interesse am Eisenbahnbau dokumentiert sich besonders in einem Brief

aus dem Jahre 1825, in dem er die Vision einer internationalen

Eisenbahnlinie entwirft. Diese sollte von der Nord- und Ostsee über die

Donau-Monarchie bis nach Triest und von dort bis in den Nahen und

Fernen Osten, ja sogar bis nach Indien führen.

Weitaus „realistischer" waren seine Bemühungen um den Bau einer

Eisenbahnverbindung zwischen Wien und Triest/Trieste, die entlang der

Linie Wien-Semmering -Graz Marburg/Maribor-Laibach/Ljubljana

-Triest/Trieste verlaufen sollte. Nachdem Johann für dieses Projekt

auch das Interesse des Kaisers geweckt hatte, veranlaßte er in den

Jahren 1837-1839 zwischen Wiener Neustadt und Triest ausführliche

Trassierungsstudien, die sich schließlich als wertvolle Vorarbeiten zum

späteren Bau der „Südbahn" durch Carl Ritter von Ghega erwiesen.

Die Steinklopfer - Alltag am Bau der Semmeringbahn

Wer in früherer Zelt ...dle Bahn über

den Semmering... zum ersten Mal befahren hat, der wird, wenn der Zug

über schwindelerregende Viadukte donnert... Jene mit erhabenem Grauen

gemischte Bewunderung empfunden haben, die uns stets überkommt, wenn

wir etwas, das wir bisher für unmöglich gehalten, verwirklicht vor uns

sehen."

Ferdinand von Saar, Die Steinklopfer 1874

Zu Beginn des Jahres 1848 kommt es in ganz Europa zu Revolutionen.

Notstandsarbeiten sollen Ruhe in die aufgewühlte Menge bringen. Damit

ist endlich die Zeit für das Großprojekt „Semmeringbahn" - das schon

selt 1844 dem Ministerium vorliegt - gekommen. Der Plan Carl Ghegas,

über den Semmering eine Lokomotivbahn zu bauen, gilt als kühnes

Unterfangen. Besonders die praktische Umsetzung dieses Planes stellt

eine große Herausforderung dar. Nur an den Endpunkten Gloggnitz und

Mürzzuschlag und in Payerbach liegt die Bahntrasse direkt an bewohnten

Ortschaften, sonst führt sie durch praktisch unbesiedeltes Gebirgsland.

Noch gibt es keine Straßen, keine Unterkünfte, keine

Verpflegungsmöglichkeiten und keine ärztliche Versorgung. Und doch

sollen möglichst mehrere tausend Menschen gleichzeitig auf den

Baustellen arbeiten. Denn nur dadurch ist es möglich, und zwar in

reiner Handarbeit, dieses große Werk In sechs Jahren zu vollenden!

Ingenium und Institution - der Bahnbau am Semmering

Der Bahnbau am Semmering steht üblicherweise ganz im Zelchen der Person

Carl Ritter von Ghega. Ghega war jedoch in die staatliche Organisation

eingebunden und der Bahnbau selbst wurde von 14 erfahrenen Unternehmern

durchgeführt. Sowohl der Bau der großen Viadukte als auch der Tunnelbau

war in der damaligen, von Handarbeit geprägten Zeit eine immense

Herausforderung. Um die Bahn wirtschaftlich betreiben zu können, wurde

ein Lokomotivwettbewerb ausgeschrieben. Die daraus abgeleitete

Konstruktion, die Engerth-Lokomotive, leitete den Bau von

Gebirgslokomotiven ein.

Die Eisenbahn - treibende Kraft der „Industriellen Revolution"

Wohl kaum ein anderes Verkehrsmittel hat die Entwicklung von Industrie

und Handel nachhaltiger beeinflußt, als die Elsenbahn. Ihre

Schnelligkeit, Regelmäßigkeit und Berechenbarkeit sowie ihre Sicherheit

und die Möglichkeit, große Warenmengen verhältnismäßig billig zu

transportieren, hatten auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in

der Habsburgermonarchie des 19. Jahrhunderts wesentlich verändert. Das

dichter werdende Schienennetz machte weit entfernte Gebiete

erreichbarer und führte zu einer Ausdehnung und Vernetzung der

Wirtschaftsräume. Mehr und mehr Konsumenten wurden mit Hilfe der

Eisenbahn Teil eines immer größer werdenden Marktes, in dem

Massenproduktion und Massenabsatz zu bestimmenden Faktoren wurden. Mit

Fertigstellung der „Kaiser-Ferdinands-Nordbahn" (1856) und der

„Südbahn" (1857) waren die Habsburger-monarchie und insbesondere der

„österreichische" Zentralraum an alle wichtigen europäischen

Wirtschaftsräume angeschlossen. Neben den gewohnten Gütern des

täglichen Bedarfs (Nahrungsmittel, Textillen etc.), wurden durch die

Elsenbahn auch ehemalige „Luxus-Güter", wie etwa Kaffee, Tee, Zucker,

oder Gewürze und vieles anderes mehr, allmählich zu Gegenständen des

Massenverbrauchs. Diese „Güter der Ferne" wurden vor allem von

Triest/Trieste - dem wichtigsten Hafen der Monarchle - über dle

„Südbahn" ins Zentrum der Monarchle transportiert. Besonders wichtig

war die Eisenbahn für die Entwicklung der Eisen- und Stahlindustrie.

Noch heute wird das Wirtschaftsleben vieler an der „Südbahn" gelegener

Orte und Regionen zwischen Triest und Wien durch die Elsen- und

Stahlindustrie geprägt. Schließlich wird der Waren- und Gütertransport

auch heute noch größtenteils von der Eisenbahn bewältigt. Die

„Österreichischen Bundesbahnen" sind gegenwärtig das größte

Transportunternehmen Österreichs.

>>HANS<<

Fabriksnummer 637

Bauart Bt-n2

Höchstgeschwindigkeit 18 km/h

Spurweite 760 mm

Leermasse ohne Tender 5,5 t

Dienstmasse mit Tender 6,6 t

Die einzige erhaltene Lokomotive des deutschen Herstellers

Zobel/Bromberg in Österreich ist die „Hans" der ehemaligen

Werksschmalspurbahn Mürzzuschlag-Hönigsberg. Als Besonderheit ist die

„Hans" mit einem Giesl-Ejektor ausgestattet. Baujahr 1913

Werkslokomotive Firma Schöller-Bleckmann („Phönix-Stahlwerke J.E. Bleckmann")

Leihgabe, Winter! Sport! Museum! Mürzzuschlag

TRIEST

Seit sich Trieste/Triest 1382 der Habsburgischen Herrschaft

unterstellt, rückt die Hafenstadt zunehmend in den Blickpunkt

wirtschaftlicher und verkehrspolitischer Interessen der Habsburger. Der

wirtschaftliche Aufschwung der Stadt ist besonders mit den Initiativen

Karls VI. (Kaiser von 1711-1740) und seiner Tochter Maria Theresias

(„Kaiserin" von 1740-1780) verbunden: Nachdem Karl VI. 1717 die

Freiheit der Adriaschifffahrt für alle „eigenen und ausländischen

Schiffe" proklamiert, erhebt er Triest 1719 (zusammen mit Fiume/Rijeka)

zum „Freihafen". Dadurch erhalten sämtliche ausländischen Kaufleute

oder Kapitäne, die im Freihafen anlegen, unbehindert und unentgeltlich

Zugang zu diesem, wo ihnen darüber hinaus der Erwerb, Verkauf oder die

Löschung von Gütern frei gestattet ist. Dadurch wird die Position

Triests gegenüber Venedig als Endpunkt der Handelsrouten aus den

österreichischen Ländern wesentlich gestärkt. Mit der Erhebung zum

Freihafen verbunden ist auch der Ausbau der „Haupt- und

Kommerzialstrasse" zwischen Wien und Triest („Triesterstrasse"), in

dessen Zuge unter anderem auch die Neutrassierung der Semmeringstrasse

erfolgt (1728). Unter Maria Theresia wird im Hafenbereich ein völlig

neuer Stadtteil erbaut, der noch heute den Namen „Borgo Teresiano"

trägt.

Durch die Gründung der „Ostindischen Handelskompagnie" (1722-1731) und

der österreichisch-ostindischen Handelskompagnie" (1775-1785) sowie

durch die Gründung des „Österreichischen Lloyd" als

Schifffahrtsgesellschaft (1836) in Triest wird die Stadt endgültig zu

einem zentralen Punkt der habsburgischen Wirtschafts- und

Verkehrspolitik. Einen Höhepunkt findet diese Entwicklung mit der

Fertigstellung der „Südbahn" (1857), wodurch sich für Triest das

gesamte Hinterland bis zur Residenzstadt Wien - und darüber hinaus -

als Wirtschaftsraum erschließt. Um die durch die „Südbahn" steigenden

Handelsaktivitäten bewältigen zu können, stellt man ab den

1860er-Jahren Überlegungen zur Modernisierung der aus dem 18.

Jahrhundert stammenden Hafenanlagen an. Diese Bestrebungen verstärken

sich angesichts der Eröffnung des Suezkanals (1869), über den eine

wesentliche Erweiterung der Handelsrouten Richtung Indien und Fernost

erwartet wird. Schließlich wird 1883 der nach Kaiser Franz Joseph I.

benannte neue Triestiner Hafen fertig gestellt. Triest entwickelt sich

in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1918 zu einem der

wichtigsten Industrie-und Handelszentren der Habsburgermonarchie.

Zauber der Montur - Die Eisenbahner

Mit der Industrialisierung ändert sich auch die Gesellschaft.

Mechanisierung, Arbeitstellung und andere Faktoren verändern die

Berufsbilder. Berufe verschwinden, Berufe entstehen. Die Eisenbahn

schafft Arbelt - und einen neuen Berufsstand, den der Eisenbahner. Per

„kaiserlicher Verordnung" vom 16.11.1851 wird für alle Kronländer elne

Elsenbahnbetriebs-Ordnung verfasst. Ihr Vorläufer ist das

„Pollzeigesetz für Eisenbahnen" vom 14.03.1847. 1882 wird die Direktion

für Staatseisenbahnbetrieb gegründet und im Anschluss daran das

Eisenbahnministerlum. Nach englischem Vorbild gelten Elsenbahner nun

als Handelsangestellte. Die Eisenbahner der Frühzeit sind ein

Konglomerat aus verschiedenen Berufszweigen, wobel ehemalige Angehörige

des Militärs bevorzugt aufgenommen werden.

Lange hält sich der Spottvers: Wer nichts ist und wer nichts kann - geht zur Post oder Eisenbahn.

Wie in der sozialdemokratischen Partel spielt auch bel den Elsenbahnern

das Vereinswesen eine bedeutende Rolle. Das „Verwurzeltsein" In den

verschiedensten Arten von Vereinen vom „Südbahnbund" bis zur

„Sängerrunde Lokomotive" hat bei den Eisenbahnern lange Tradition und

zeichnet sie bis zur Gegenwart aus.

k. u. k. Caféwaggon

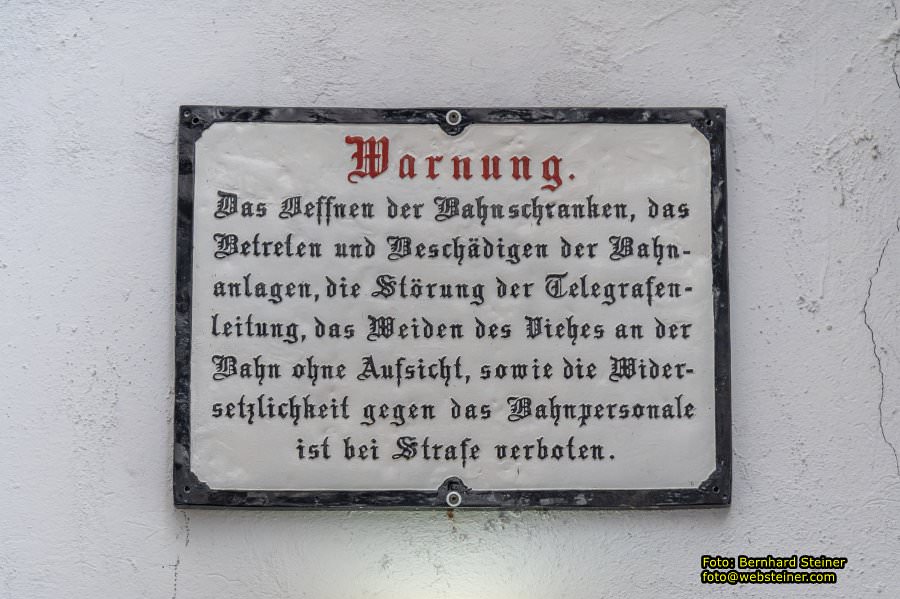

Warnung.

Das Oeffnen der Bahnschranken, das Betreten und Beschädigen der

Bahnanlagen, die Störung der Telegrafenleitung, das Weiden des Viehes

an der Bahn ohne Aufsicht, sowie die Widersetzlichkeit gegen das

Bahnpersonale ist bei Strafe verboten.

Lokomotiv-Schmuck

Zum 75-jährigen Jubiläum der Betriebsaufnahme der Semmeringbahn

veranstaltete die ÖBB am 23. Juni 1929 einen Sonderzug mit der 109er.

75 Jahre später, zum 150 Jahr Jubiläum, wurde von den ÖBB und vom 1.

ÖSEK am 20. Juni 2004 zur Eröffnung des SÜDBAHN Kulturbahnhofes wieder

ein Sonderzug geführt. Das Eisenbahnmuseum Strasshof schmückte nach der

historischen Vorlage die 109.13 und die 629.01.

Leihgabe Eisenbahnmuseum Strasshof, 1. ÖSEK

Der Korridor der Eisenbahn

Der gefahrlose Umgang mit der noch ungewohnten Eisenbahn, der ersten

industriellen Transporttechnologie, muss vom Menschen erst erlernt

werden. Der die Umwelt förmlich durchschneidende Korridor rund um die

Eisenbahn wird abgegrenzt, um diesen Umgang zu erleichtern. Auf die

Bahnsteige der Bahnhöfe gelangt man nur mit gültiger Fahrkarte und die

Bahntrasse darf gar nicht betreten werden. Nur an eigens dafür

festgesetzten Stellen dürfen Gleise überquert werden, entweder unter

Aufsicht des Schrankenwärters oder mit Hilte eindringlich formulierter

Warnschilder.

Semmeringbahnzüge

In den vergangenen 150 Jahren kommen auf der Südbahn über 100

verschiedene Lokomotivtypen zum Einsatz zunächst jene der privaten

Wien-Gloggnitzer Eisenbahn-Gesellschaft (WRB), danach ab 1844 jene der

südlichen Staatseisenbahn (SSB) und schließlich ab 1859 Lokomotiven der

k.k.priv. Südbahngesellschaft (SB). Nach dem Ersten Weltkrieg wird die

Südbahn von Lokomotiven der jeweiligen Staatsbahnen der

Nachfolgestaaten Italien (FS), Jugoslawien (JZ) und Österreich (BBÖ,

nach Zweitem Weltkrieg ÖBB) befahren. Mit dem Anschluss Österreichs an

Hitler-Deutschland und der Eingliederung der österreichischen Bahnen in

die Deutsche Reichsbahn (DRB), kommen neben den Kriegs-Dampflokomotiven

wie der Baureihe 52 oder 42 auch einige Lokomotivreihen aus Deutschland

auf die Südbahn. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der

fortschreitenden Elektrifizierung werden die Dampflokomotiven immer

weiter zurückgedrängt, wobei in dieser Zeit auch Diesellokomotiven zum

Streckeneinsatz kommen.

Unter dem Hauptthema Über den Berg. Wien – Mürzzuschlag – Triest in 13

Stunden 4 Minuten zeigt die Ausstellung auf insgesamt rund 2200

Quadratmetern Eindrücke vom Bau der Südbahn. Die Ausstellung zur

Südbahn dokumentiert die Geschichte dieser verkehrsgeschichtlich

bedeutenden Eisenbahnstrecke von den ersten Entwürfen bis in die

Gegenwart. Die Lokomotive der Sinne, der Zug der Schicksale und die

Viadukt-Baustelle sind einige Themen der Ausstellung. Im „Tunnel“ kann

die unter den Schienen noch eingebaute Achssenke der ehemaligen

Werkstätte besichtigt werden.

Durch die Lokomotivtechnik konnte sich der Mensch in bisher ungeahnter

Geschwindigkeit durch Raum und Zeit bewegen, da sich die bisherigen

Reise- und Transportzeiten auf ein Minimum verkürzten. In der frühen

Eisenbahnzeit belief sich die durchschnittliche Geschwindigkeit der

Eisenbahnen auf 30 bis 45 km/h, was in etwa dem Dreifachen der von

einer Postkutsche erreichten Geschwindigkeit entsprach. In der Praxis

bedeutete dies, dass eine gegebene Stecke in einem Drittel der bisher

benötigten Zeit zurückgelegt werden konnte. Bereits kurz nach Beginn

des Lokomotivbaus wurden so genannte „Schnellfahrloks" gebaut, die

schon in den 1830er-Jahren bis zu hundert Stundenkilometer erreichten.

Derartige „Experimente" hatten allerdings für den Normalbetrieb

keinerlei Konsequenzen. Heute werden im Plandienst

Höchstgeschwindigkeiten bis zu 300 km/h erreicht.

Durchschnittliche Geschwindigkeit der Schnellzüge Europas im Sommer 1896

Die Fahrgeschwindigkeit der Eisenbahnen war in den einzelnen

europäischen Staaten unterschiedlich festgelegt. Auf den

österreichischen Bahnen belief sich die Grundgeschwindigkeit für

Schnellzüge auf Hauptbahnen am Ende des 19. Jahrhunderts auf 80-90

km/h. Personenzüge fuhren durchschnittlich 65-80 km/h, Gütereilzüge ca.

45 km/h und Güterzüge 40 km/schnell. Als Höchstgeschwindigkeiten wurde

bei Personenzügen bis zu 120 km/h erreicht, was aber keiner

Durchschnittsgeschwindigkeit entsprach.

Die „Vernichtung" von Raum und Zeit durch die Eisenbahn... oder: Von der Eisenbahnzeit zur Weltzeit...

Am Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich der europäische

Eisenbahnverkehr weitgehend internationalisiert. Darüber hinaus

schienen sich die Räume proportional zur Geschwindigkeit der Züge zu

verkürzen. Diesen Prozess bezeichneten die Zeitgenossen als

„Verkürzung" oder „Vernichtung" der Zeit und des Raumes. Bis zur

Einführung der so genannten „Einheitszeit", verfügte beinahe jeder Ort

der Welt über eine eigene Ortszeit. Diese wurde unter anderem auf den

Bahnhöfen durch „Stationsuhren" angezeigt, nach denen sich die

Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge richteten. Um jedoch überregional

bzw. international gültige Fahrpläne zu schaffen, war es notwendig,

eine international gültige Zeitregelung zu finden. Diese wurde 1884 auf

Grundlage der bis heute bestehenden Welt-Zeltzonen-Einteilung

eingeführt und im Jahre 1890 auch in die Fahrpläne der

österreichisch-ungarischen Monarchie übernommen. Auf der

Sommerfahrplankonferenz von Berlin 1891 wurde schließlich die

„mitteleuropäische Zeit" (MEZ) eingeführt, nach der schließlich auch

die Fahrpläne der Monarchie ausgerichtet wurden.

Technisch gesehen ist die Dampflokomotive ein an die Bahngleise

gebundenes Dampfkraftwerk auf Rädern mit einer bestimmten

Umsetzungsmechanik: Durch die im Brennstoff (anfänglich Koks oder Holz,

später meist Kohle, welche am Tender mitgeführt wird) steckende

Energie (in der Feuerbox freigesetzt durch Verbrennung am Feuerrost)

wird im (Lang-) Kessel Wasser in Dampf umgewandelt. Die Kraft des

Dampfes (aus dem Kessel im Dampfdom entnommen) wird im Zylinder in eine

mechanische Linearbewegung des Kolbens umgesetzt, welche sie wiederum

durch den Kurbeltrieb des Triebwerkes in eine Rotationsbewegung der

Treib- und Kuppelachsen umwandelt.

Aufbau und Funktion der Lokomotive

Die Lokomotive ist eine fahrbare, an Gleise gebundene Kraftmaschine,

deren Antrieb aus internen oder externen Energiequellen (Kohle und

Dampf, Pressluft, Dieselöl, Gas, Strom, Kernkraft) kommt, der

Beförderung von Eisenbahnwagen dient, aber im Allgemeinen nicht für die

Aufnahme von Gütern oder Personen bestimmt ist.

Die Stationen der JŽ 33-329: Biographie eines bewegten Lebens

- gebaut im Jahr 1943 in der „F. Schichau GmbH, Maschinen- und Lokfabrik", in Elbing (Westpreussen, heute: Polen) mit der Fabriksnummer 3700/43 hergestellt.

- am 9.8.1943 erfolgte die Übernahme durch die Deutsche Reichsbahn.

- nun wurde ihr die Nummer DR 52 5422 zugeteilt und kam an die Reichsbahndirektion Wien.

- nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte am 19.6.1945 die Abgabe der Lokomotive über die ungarische Staatsbahn (MAV) in die Sowjetunion. Dort wurde sie auf Breitspur (1524 mm anstelle 1435 mm 'Normalspur'-Schienenabstand) umgespurt und erhielt die Nummer TE-5422.

- 1962 erfolgte eine Generalreparatur der gesamten Maschine

- im Mai 1966 wurde sie - wieder umgespurt auf Normalspur - in den Stand der jugoslawischen Staatsbahn (JŽ) übernommen und als JŽ 33-329 nummeriert.

- von 1969 bis 1974 befand sie sich in Subotica.

- nach einer Belastungsprobefahrt bei Niš wurde die Maschine nach Dimitrovgrad gebracht und dort seit 27.6.1974 als strategische Reserve hinterstellt und konserviert.

- zusammen mit 5 anderen Lokomotiven der JŽ Reihe 33 ( Baureihe ÖBB 52) wurde sie von 3. bis 6.9.1991 von Jesenice nach Strasshof an der Nordbahn überstellt.

- in ihrem letzten Zustand als abgestellte JZ 33-329 ist sie 2004 im SÜDBAHN. Kulturbahnhof Mürzzuschlag am Semmering aufgestellt worden und repräsentiert nun gleichsam das Ende der Dampflokomotiv-Epoche.

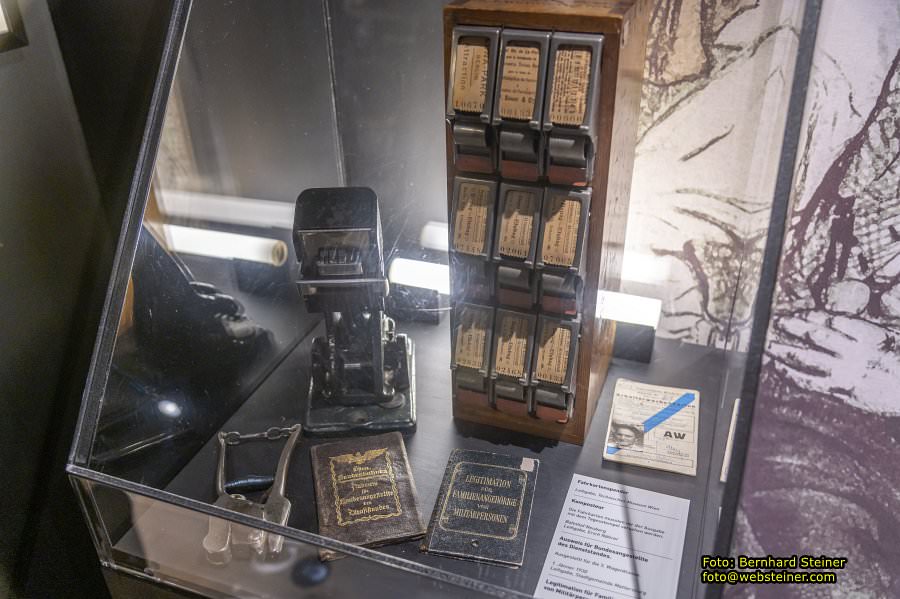

Schon 1843 werden auf der Linie Wien-Gloggnitz verschiedene Arten von

Fahrpreis-Begünstigungen eingeführt: Von zwei Personen kann ein Kind

unentgeltlich mitgenommen werden, werden 12 Karten 1. Klasse gekauft,

müssen bloß 10 Stück bezahlt werden - als Abonnementkarten.

Die Wagen der 3. Klasse hatten keine geschlossenen Stirnwände, sondern

nur ein auf Säulen ruhendes Dach und einfache hölzerne Sitze. Der

Außenanstrich der Wagen 3. Klasse war braun.

Das vis-a-vis Verhältnis der Reisenden im Eisenbahnwaggon wird

zunehmend unerträglich. Das Mitbringen von Reiselektüre ist ein

Versuch, die nicht mehr zustande kommende Unterhaltung - im Vergleich

zu den gewohnten Postkutschenfahrten ist dafür nämlich nun keine Zeit

mehr - zu ersetzen. 1849 wird in England die „Railway Library"

gegründet und später auf dem Kontinent übernommen. Sich mit

Reiselektüre auseinander zu setzen ist übrigens eine ausschließlich

bürgerliche Beschäftigung.

Die Sitzplätze der Wagen 2. Klasse waren mit Leder überzogen. Sie

hatten geschlossene Rückwände jedoch keine Abteilungswände. Der

Außenanstrich der Wagen 2. Klasse war grün.

Die Hofwagen der verschiedenen Zeitperioden repräsentieren die

jeweilige Leistungsfähigkeit des Waggonbaues und der Technik. 1845 wird

von Heindorfer ein erster Hofwagen für die Staatsbahnen gebaut. Wahrend

die Speise- und Schlafwaggons fahrplanmäßig verkehren und jedem

zugänglich sind, dürfen die sogenannten Salonwagen nur von einzelnen

Persönlichkeiten benutzt werden. Sie stehen nur nach Bedarf zur

Verfügung. Für die Hofreisen gelten eigene Vorschriften und damit auch

separate Fahrplane, die auf größtmögliche Sicherheit, Komfort und

Pünktlichkeit ausgerichtet sind. Diese Hofzüge haben Vorrang vor allen

anderen. Ersatzlokomotiven müssen immer bereitgehalten werden,

eigens dafür geschulte Bedienstete begleiten den Zug. Diese Reisen

werden dem Hof von den Gesellschaften auch verrechnet. Für die Reise

des Kaisers von Wien nach Wiener Neustadt werden 227 Gulder und 25

Kreuzer (2.237,50 €) in Rechnung gestellt.

Die Wagen 1. Klasse waren gepolstert, mit Tuch überzogen und hatten Glasfenster. Der Außenanstrich der Wagen 1. Klasse war gelb.

Koffer sind mehr als nur Reiseutensilien. Sie sind auch Objekte, die

gesellschaftliche Veränderungen und Veränderungen in der

Verkehrstechnik anzeigen. So verändert natürlich auch das

Eisenbahnzeitalter den Koffer. Stabile große Koffertruhen mit

Holzkorpus und flachem Deckel kommen in Mode, weil sie im Gepäckwaggon

leicht aufeinandergestapelt werden können. Das Bahnabteil erfordert

Koffer, die im Gepäcksnetz oder unter dem Sitz verstaut werden können.

Mit dem Handkoffer gewinnen Reisende mehr Unabhängigkeit und

Bewegungsfreiheit.

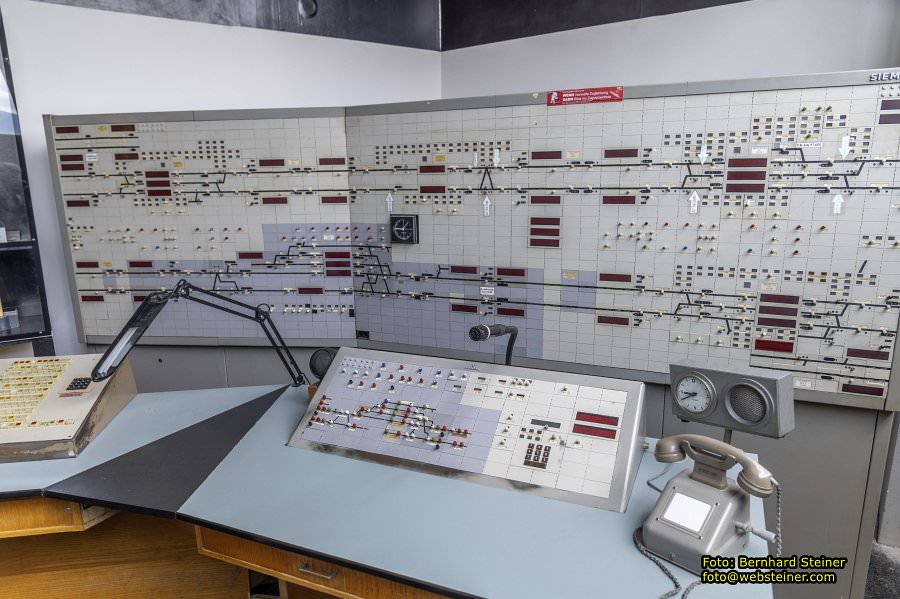

Signale für die Sicherheit

FÜR DAS SYSTEM EISENBAHN IST SEIT BEGINN DES EISENBAHNZEITALTERS IN DEN

1840ER JAHREN DIE SICHERHEIT DER ZUGFAHRTEN EIN WESENTLICHES MERKMAL.

Trotz ausgefeilter technischer Einrichtungen ist es schlussendlich der

Mensch der die Verantwortung trägt. Der erste Mann am Bahnhof ist der

Fahrdienstleiter, früher Verkehrsbeamter genannt. Erkennbar an seiner

roten Kappe obliegen ihm die Bedienung des Stellwerkes und damit die

Verkehrsabwicklung. Die ausgestellten Originalobjekte zeigen den

Arbeitsbereich des Fahrdienstleiters und des Stellwerkswärters. Mit der

Einführung der Computertechnik im Eisenbahnsicherungsdienst hat sich

der Dienst in den Bahnhöfen grundlegend geändert. Heute gibt es keine

optische Fahrstraßenprüfung mehr und die Leitung und Überwachung der

Zug- und Verschubfahrten erfolgt aus großer Entfernung in

Betriebsführungszentralen. Die dort tätigen Fahrdienstleiter haben

einen viel größeren Streckenbereich als früher zu betreuen, werden aber

durch Computer unterstützt.

Bitte Einsteigen! - Die Sozialgeschichte des Reisens

Die Elsenbahn hat von ihrer Entstehung an zwel Grundkompetenzen - das

Befördern von Gütern und das von Personen. Die soziale Hierarchle in

den Eisenbahnen fällt schon am Beginn der Personenbeförderung auf - sie

ist allerdings keine Erfindung der Eisenbahn. Schon zur Zelt des

Postkutschenverkehrs gibt es unterschiedliche Preise für Reisende, die

auf dem luftigen Kutschbock und für jene, die geschützt Im Wagen

relsen. Ursprünglich werden für jede Wagenklasse separate Wagen gebaut,

später ergibt sich die Notwendigkelt gemischte Wagen zu bauen.

Besonders die Wagen 1. Klasse werden, wegen ungenügender Ausnützung nur

mehr seltener gebaut und durch gemischte, duch 1. und 2. Klasse-Wägen,

ersetzt.

1896 benützen 1,03% die erste Klasse, 7,92% die zwelte und 88,05% die

dritte. Anfangs ist der Personenwagen übrigens eine auf ein

Eisenbahngestell in Federn gehängte Straßenkutsche. Die Dimensionen der

ältesten Elsenbahnwagen sind - nach unseren heutigen Vorstellungen -

nur auf das notwendigste beschränkt. Besonders genügsam ist man, was

dle Höhe der Wagen betrifft - aufrechtes Stehen gestatteten sie nicht.

Die durchschnittliche Abmessung eines Coupés Im Jahre 1838: Höhe 1,60m;

Breite 1,75m; Länge 1,60m

Ästhetik, Kommerz und Schienen - Einflüsse und Auswirkungen der Bahn

Die Einflüsse und Auswirkungen der Eisenbahn sind weltreichend. Spuren

der Eisenbahn finden sich sowohl im Bereich der Kunst und Kultur, als

auch im Tourismus und der Landschaft: ab den 1870er Jahren nahm die

Eisenbahn als Bildmotiv Einzug in die Kunst. Auch das Sujet der

Semmeringbahn findet sich auf vielen Gemälden, Aquarellen oder Stichen.

Die Kultur der Jubiläumsfeierlichkeiten wird seit Anbeginn sehr

gepflegt - mit feierlichen Gedichten, Festschriften, Umzügen und

geschmückten Lokomotiven wurde dem Bahnbau gedacht. Zur Ankurbelung der

Fahrgastzahlen wurden von der Südbahn-Gesellschaft schon frühzeitig

Hotels in unmittelbarer Bahnnähe errichtet - wovon das Südbahnhotel am

Semmering bis heute ein stummes Zeugnis abgibt. Einhergehend mit dem

Aufkommen des Tourismus ist auch die gezielte Wahrnehmung von

Landschaft. Dieser ästhetische Eindruck konnte erst durch distanzlerte

Betrachtung - wie beispielsweise durch das Waggonfenster, mittels

Panoramen oder durch Reiseführer generiert werden.

Rund 27 Kilometer Länge, 18 Jahre Bauzeit und herausfordernde

geologische Bedingungen: Der Semmering-Basistunnel ist eines der

wichtigsten Infrastrukturprojekte im Herzen Europas. Als Teil der neuen

Südstrecke bringt der Semmering-Basistunnel eine rasche und sichere

Verbindung zwischen Niederösterreich, Wien und der Steiermark: Das

entlastet die historische Semmeringbahn und bringt Sie als Reisenden

noch rascher an Ihr Ziel. Zudem wird der Gütertransport auf dieser

Strecke attraktiver: Selbst schwere Züge können den Tunnel mit nur

einer Lok passieren. Der Semmering-Basistunnel ist eine der

nachhaltigsten Investitionen für die Wirtschaft und den Klimaschutz:

Der Ausbau stärkt den Baltisch-Adriatischen Korridor in Europa. Dadurch

bleibt unsere Wirtschaft international wettbewerbsfähig und die Umwelt

atmet auf: Jede Tonne Fracht auf der Schiene bedeutet rund 30-mal

weniger CO2-Emissionen als beim LKW.

Der Bau des Semmering-Basistunnels ist bereits weit voran geschritten.

Mitte 2023 waren bereits über 95% des Tunnels gegraben und nur mehr

rund 1 km zurückzulegen. Gebaut wird aus logistischen und zeitlichen

Gründen von fünf Baustellen aus mit insgesamt 14 Vortrieben. Nach dem

Vortrieb wird im Tunnel eine Beton-Innenschale errichtet und dann als

letzte Phase vor der Inbetriebnahme die technische Tunnelausrüstung

eingebaut. In Mürzzuschlag liegt die westliche Portalbaustelle des

Semmering-Basistunnels. Im Zuge der Arbeiten wurde auch der Bahnhof

Mürzzuschlag modernisiert.

Das SÜDBAHN Museum komplett macht die Fahrzeugsammlung im

Ringlokschuppen. Neben Dampflokomotiven wie der 180.01 sind auch

Elektrolokomotiven, zum Beispiel die Schweizer Gebirgslokomotive Ce 6/8

II „Krokodil“, ausgestellt. Die umfangreiche Draisinen-Motorbahnwagen-

und Zweiwegefahrzeugsammlung zeigt mehr als 30 derartige Fahrzeuge von

den 1830er-Jahren bis in die 2000er von allen bedeutenden

Konstrukteuren Österreichs – wie zum Beispiel von Ferdinand Porsche.

Mehrere ehemalige ÖBB-Lokomotiven sowie Fahrzeuge des Technischen

Museums Wien sind als Leihgaben ausgestellt, unter anderem ein Exemplar

der ÖBB-Reihe 91, das zuletzt auf der Lokalbahn Mürzzuschlag–Neuberg im

Einsatz stand. Seit 2024 befindet sich auch die Lokomotive Steinbrück,

mit Baujahr 1848 die älteste erhaltene in Österreich gebaute

Lokomotive, im SÜDBAHN Museum.

Mit der Weiterentwicklung der Bahnlinien geht Mitte des 19.

Jahrhunderts die Errichtung eigener Zugförderungen zur Überwachung des

zunehmenden Fahndienstes und zur Erhaltung der Lokomotiven und Wagen

einher. Zur Wartung und Reinigung der Lokomotiven sind so genannte

Heizhäuser gebaut worden. Ursprünglich als schwerer Steinbau

ausgeführt, weisen diese Heizhäuser zwei Grundformen auf, ällere gerade

und die spätere segmentförmige Bauart. Der Rundlokschuppen in

Mürzzuschlag ist 1873, im Zuge einer großen Erweiterung der

Semmeringbahn, gebaut werden. Im 2. Weltkrieg ist das Gebäude, aufgrund

der größeren Länge der Dampflokomotiven. bereits vergrößert worden.

2005 ist der Rundlokschuppen nach 132 Jahren außer Betrieb und 2006 vom

Bundesdenkmalamt unter Schutz gestelltgestellt worden. Heute bletet er

zwei Themenschwerpunkten Platz: der größten österreichische Draisinen-

und Motorbahnwagensammlung aus Privatbesitz und historischen

SÜDBAHN-Lokomotiven.

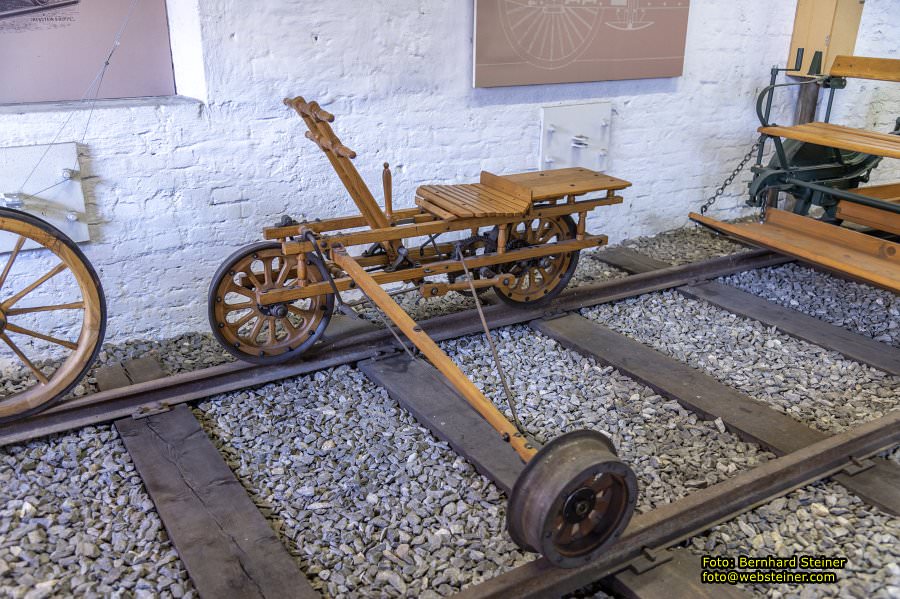

Ausstellung über die geschichtliche Entwicklung der normalspurigen

Draisinen, Bahnwagen und Motorbahnwagen auf Österreichs

Eisenbahngleisen. Es sind Originalfahrzeuge und Rekonstruktionen von

Schienenfahrzeugen zu sehen, die im Zeitraum von 1836 bis 1970 fur

Bahnaufsicht und Bahnerhaltung in Verwendung waren. Die Ausstellung ist

allen Eisenbahnern und Arbeitern gewidmet, die seit dem Bau der ersten

Schienenbahnen in Österreich für deren sicheren und reibungslosen

Betrieb, auch in schwierigsten Zeiten und unter widrigsten

Verhältnissen tätig waren.

Lokomotiven - Die mächtigen Symbole der Eisenbahn!

Die Dampflokomotiven sind Leihgaben des Technischen Museums Wien und

der Brenner&Brenner Dampflokomotiven Gesellschaft. Das SÜDBAHN

Museum - Rundlokschuppen versteht sich als „museum in progress" und

wird sich in den nächsten Jahren noch weiter verändern.

Karl Friedrich Drais - Der Namensgeber

Karl Friedrich Drais (*29. April 1785. †10. Dezember 1851). Freiherr

von Sauerbronn. lebt als Forstmeister im deutschen Königreich Baden. In

seinem sehr unsteten Leben, macht Drais mehrere Erfindungen und wird

1818 zum Professor der Mechanik ernannt. 1813 erfindet Drais einen

vierrädrigen Wagen für die Straße, der vom Fahrer mittels Fußantrieb an

der hinteren Achse bewegt wird. 1817 baut er ein hölzernes Zweirad mit

Lenkstange und Fußantrieb - die Laufmaschine und damit Vorläufer der

ersten Fahrräder. Im Zuge des Bahnbaues in Karlsruhe erprobt Drais 1842

einen vierrädrigen Wagen mit Fußantrieb auf den Bahngleisen. 1843

entwickelt die Firma Keßler & Martiensen in Karlsruhe vierrädrige

Wagen mit Handkurbelantrieb für die Badischen Eisenbahnen. So entsteht

die Bezeichnung Draisine für ein vorerst nur durch Menschenkraft

angetriebenes Schienenfahrzeug.

Eine Draisine ist ein kleines, durch Menschenkraft oder Verbrennungsmotor angetriebenes Schienenfahrzeug

Die Entwicklung beginnt beim Laufrad oder Laufmaschine und beim

hölzernen Bahnwagen am Beginn des 19. Jahrhunderts. Eingesetzt um den

sicheren und reibungslosen Betrieb der Eisenbahn zu gewährleisten ist

sie von großer Bedeutung für die regelmäßige Wartung und Erhaltung der

baulichen Anlagen.

Die einzelnen Bahnstrecken werden in Aufsichtsbereiche unterteilt und

von Bahnmeistereien oder Bauhöfen betreut. Als Hilfsmittel für die

Überwachung und für Erhaltungsarbeiten entstehen in der Mitte des 19.

Jahrhunderts eigene Bahndienstfahrzeuge.

Franz Aloys Bernard - Erfinder der Draisine

Der Wiener Seidenfabrikant Franz Aloys Bernard, beeindruckt von der

ersten österreichischen Dampfeisenbahn, die 1837 zwischen Floridsdorf

und Deutsch Wagram fährt, beschäftigt sich mit der Erfindung einer

Gleis-Laufmaschine. Am 26. Februar 1838 bekommt er ein österreichisches

Patent und gilt daher im deutschsprachigen Raum als Erfinder der

Draisine.

* * *

HANDHEBELDRAISINE-VELOCIPED

Sheppard-Telegraph-Handcar nach Muster aus Szentes, Rekonstruktion János Hidvégi

Diese Handhebeldraisine wird ab 1860 in den USA gebaut und ist bei fast

allen Bahnen der Welt in Verwendung. In Österreich vor allem im Einsatz

für die Südbahngesellschaft. Bei der Raab-Oedenburger-Ebenfurther

Eisenbahn ist sie bis in die späten 1920er Jahre im Einsatz. Die

Fortbewegung erfolgt mittels Arme und Beine.

DRAISINE AUSTRO-DAIMLER TYPE D IV

2 Zylinder Steyr FB 10A Motor mit 10 PS Leistung, Rekonstruktion mit Original Austro-Daimler Teilen von der Firma Anton Braun

Diese Vollbahndraisine entsteht um 1928 als einfachere Version der

größeren D III. Sie kann wahlweise mit dem 6 oder 12 PS starken,

luftgekühlten Feldbahnmotoren FB 6/8 oder FB 12 geliefert werden. Diese

Motorreihe entstammt einer Entwicklung von Ferdinand Porsche, der bei

Austro-Daimler bis 1923 als Konstrukteur tätig ist. Typisch für diese

Draisinen von Austro-Daimler ist der einfache Wechsel der

Fahrtrichtung, da die Fahrzeuge im wesentlichen vorne und hinten gleich

sind. Sie haben ein Wendegetriebe und damit können alle drei Gänge für

beide Fahrtrichtungen benützt werden. Diese Draisinen werden von den

ÖBB spätestens in den 1950er Jahren umgebaut und bekommen einen

geschlossenen Wagenkasten.

Die Draisine - Historische Entwicklung

1813 K.F. Drais erfindet Wagen für die Straße, der mit Füßßen angetrieben wird

1826 J. Božek baut eine Fahrmaschine für die Pferdeeisenbahn Linz-Budweis

1838 FA. Bernard aus Wien, erhält ein Patent für eine einspurige Laufmaschine die auf Gleisen fährt

1880 in Österreich wird die Handhebeldraisine nach dem System Plank zum Standardfahrzeug

1887 Daimler baut in Stuttgart-Cannstadt die erste Motordraisine

1912 Wohanka baut in Prag Motordraisinen

1920 Versuchsfahrten bei den BBÖ mit einem Bahnwagen der von einem Austro-Daimler Feldbahnmotor angetrieben wird

1925 Entwicklung von Serienfahrzeugen mit Austro-Daimler Motoren für BBÖ Bereisungsdraisinen und Bahnmeisterwagen

1927 die Liesinger Motoren-Fabrik A.G. baut für die BBŐ Gleismotorräder

1941 Bau von großen Motorbahnwagen BM 40G bei Kromag in Hirtenberg

1943 Bau von Panzerspähdraisinen bei Kromag

1948 die Firma Stabeg in Wien liefert Kleindraisinen

1954 Entwicklung des Motorbahnwagens BM 35 mit Motor der Jenbacher Werke in den ÖBB Werken Wörth

1957 Einführung der schweren Motorbahnwagen BM 70 mit Druckluftbremsausrüstung bei den ÖBB

1974 die ersten von Plasser und

Theurer gebauten dieselhydraulisch angetriebenen Oberbaumotorwagen

leiten das Ende der Entwicklungsgeschichte der österreichischen

Draisinen ein

* * *

GLEISFAHRRAD DER ÖBB

ÖBB Bauartnummer X 701, gebaut um 1940 von der Hamburger Draisinenbau GmbH, Type 1A

Gleisfahrräder werden um die Jahrhundertwende von vielen Firmen im In-

und Ausland gebaut. An der Grundkonstruktion ändert sich bis in die

1950er Jahre kaum etwas. Es gibt Gleisfahrräder mit ein oder zwei

Sitzen. mit Sitzbänken und Werkzeugplattformen. Ältere Räder haben auch

manchmal nur 2 Räder über einen Schienenstrang und ein zusätzliches

Stützrad. In Österreich werden noch bis in die 1970er Jahre

Gleisfahrräder bei den ÖBB für Ablösefahrten von Bediensteten in

schlecht zugänglichen Bahndienststellen verwendet.

KLEINDRAISINE STABEG, TYPE 48

ÖBB Bauartnummer X 713, ÖBB X 713.008, zuletzt Signalmeister Ried im Innkreis

Von dieser Draisinentype werden von der Wiener Firma Stabeg ab 1948

rund 150 Stück gebaut. Anfänglich mit einem 3 oder 6 PS starken. von

Rotax gebauten Sachs-Stamo Zweitaktmotor angetrieben. Später wird die

Motorleistung auf 10 PS gesteigert. Die Draisine ist 280 kg schwer und

hat eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Zum Schutz der 2 bis 3

Personen ist ein Planenverdeck vorgesehen. In den 1970er Jahren

bekommen auch diese Draisinen den üblichen zinkgelben Anstrich. Diese

Draisinenbauart ist die letzte. und damit „modernste" Type, die in

Österreich gebaut wird.

GLEISMOTORRAD TYPE MD/II DER LAG MIT ANHÄNGER

Motor Puch 125er, bei den Steiermärkischen Landesbahnen Feldbach-Bad Gleichenberg eingesetzt

In den Jahren von 1922 bis 1931 ist die Liesinger Motoren-Fabrik A.G.,

kurz LAG genannt, einer der größeren österreichischen

Motorradhersteller. Die LAG baut ab 1927 rund 120 Stück Gleismotorräder

mit einem 3 bis 5 PS Motor. Sie sind 150 kg schwer und können bis zu 35

km/h schnell fahren. Die Laufflächen der Räder sind zur besseren

Federung mit einer 25mm starken Gummiauflage belegt. Durch diese

Gleismotorräder werden viele der bis dahin verwendeten Gleisfahrräder

abgelöst.

Bahnmeisterkanzlei in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts

Schon im Zuge der ersten Bahnbauten werden jeweils in Sichtweite

entlang der Strecken Wärterhäuser gebaut. Damit ist es möglich. Signale

und Nachrichten durch Zeichen übermitteln zu können. Gleichzeitig

müssen die Wärter die ihnen zugeteilten Streckenbereiche beaufsichtigen

und kleine Reparaturen vornehmen. Es entsteht für die Bahnmeister neben

der Organisation von Instandhaltungsarbeiten an den Bahnanlagen das

Arbeitsgebiet „Bahnaufsicht". Dazu gehören Streckenbegeher,

Schrankenwärter, Blockwärter mit Signalbedienung sowie Lehnen- und

Tunnelwärter für Spezialaufgaben. Für diese Bedienstete müssen

Dienstpläne erstellt, ihre Löhne abgerechnet und ihre Tätigkeiten

überwacht werden. Der Bahnmeister benützt für seine Kontrollfahrten

meist ein Gleisfahrrad und später eine Kleindraisine. Für die

notwendige Bürotätigkeit der Bahnmeister und seiner Kanzlisten werden

an den größeren Bahnhöfen Bahnmeisterdienststellen eingerichtet.

Wichtig sind Vorschriftensammlungen, Regelzeichnungen für die einzelnen

Fachgebiete, Stoffverzeichnisse, Karteikarten für Personal, Inventar

und Stoffe, Abrechnungsbögen und Leistungsnachweise. Auch jeder

Kleinwagen hatte eine Karteikarte und sein Einsatz wird von einer

Bahnmeisterkanzlei aus gesteuert.

PUCH-MOTORRADMOTOR FÜR DRAISINEN

Austro-Daimler hat den 1929 entstandenen Puch Doppelkolben

Zweitaktmotor Type 250 in seine Draisine DVP eingebaut. Der 6 PS starke

Motor hat 248 cm³ Hubraum, einen Zylinderdurchmesser von 45 mm und

einen Hub von 78 mm. Austro-Daimler wird bereits 1928 mit den

Puchwerken fusioniert und heißt von da an Austro-Daimler- Puch A.G. Es

war daher eine wirtschaftliche Notwendigkeit, den vorher verwendeten. 1

Zylinder Austro-Daimler FB 5 Motor durch den bewährten Puch-Motor bei

der Draisine DV zu ersetzen. Bei dem Motor ist eine, seitlich des

Getriebes, montierte Kupplung, die es bei den Motorrädern nicht gibt,

notwendig.

KLEINDRAISINE AUSTRO-DAIMLER-PUCH A.G. TYPE D 5 P

ÖBB Bauartnummer X 711, Fabriksnummer 21051/6. Motor Puch SG, ÖBB Nr. X 711.011, bis 1998 Bahnmeister Hermagor

Die bei den ÖBB seit 1932 verwendeten Kleindraisinen werden ständig

verbessert und bekommen eine kleine Stirnwand, nach außen verlegte

Bandbremsen. eine neue Hub- und Wendevorrichtung und ab 1950 Puch TF

und später SGS Motore. Nun kann auch die externe Kupplung entfallen und

die Motorleistung steigt auf 13,8 PS. Die letzte Verwendung finden drei

Stück noch in den 1960er Jahren als Schmierdraisinen mit der

Bauartnummer X 716. Sie bringen während der Fahrt Schmiermittel an den

Schieneninnenseiten an, um die Abnützung an Schienen und Spurkränzen in

scharfen Bögen zu vermindern. Heute erfolgt diese Schmierung durch

ortsfeste Schienenschmiervorrichtungen.

KLEINDRAISINE AUSTRO-DAIMLER-PUCH A.G. TYPE D 11V

ÖBB Bauartnummer X 712.5, Motor Puch TF, ÖBB Nr. X 712.516, bis 1986 Fernmeldemeister Graz

Nach 1938 kommt, von Draisinentypen der Deutschen Reichsbahn

abgeleitet, eine andere Sitzordnung als bei der österreichischen D 5 P.

in Mode. Die Sitze werden nebeneinander angeordnet und es entsteht die

Type D 11V. Vergleichbar mit der Deutschen Bauart „Vorhölzer". In

Österreich gibt es nur einige Exemplare, die von den Werken Wörth der

ÖBB in den 1950er Jahren modernisiert und mit neuen Puch Motoren

ausgestattet werden.

SCHIENENAUTOKRAN FAUN LK 5S

Fahrgestellnummer 6443 von 06/1941. Der Kran ist nach 1945 mit der Nr.

930.04.03 hauptsächlich im Raum Linz und später mit der Nr. 916 824

beim Brückenmeister Tulln im Einsatz. Er wird sehr oft bei der

Streckenelektrifizierungen, so auch auf der Semmeringstrecke, für

Maststellarbeiten verwendet.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Tiger-Panzers der Deutschen

Wehrmacht liefern die Nürnberger Faun Werke ab 1939 sieben Stück

schienengängige Autokräne. Es ist vorgesehen. für einen

Eisenbahntransport zu große und zu schwere Panzer, in drei Teile zu

zerlegen und in Frontnähe wieder zusammenzubauen. Tatsächlich werden

jedoch mit den Kränen keine Panzer zusammengebaut. Verwendet werden sie

von den Pioniertruppen. Der Unterwagen ist ein dreiachsiges

Faun-Fahrgestell L 900 D 567 mit einem Deutz F6 M 517 Motor mit 145 PS

Leistung. Ein Generator versorgt den, von Demag-Benrath gebauten Kran

Typ D 360 mit elektrischer Energie. Zu beachten ist die

Zusammenlegbarkeit des Krans, das weit ausfahrbare Gegengewicht und die

versetzte Vorderachse fur die Schienenfahrt

ZUGMASCHINE FAUN ZRS

Fahrgestellnummer 41620 von 12/1942. Eingesetzt bei der deutschen

Luftwaffe. Nach 1945 auf den Gleisen der Zipfer Bräuerei in Redl-Zipf

bis 1979 als Verschublokomotive in Verwendung. Danach bis 1987 auf

Baustellen der Gleisbaufirma Schmidt & Metzger.

1941 statten die Nürnberger Faun Werke ihre schwere Zugmaschine ZR mit

Pufferträger und Eisenbahnkupplungen aus. Die Straßenräder können gegen

Eisenbahnradfelgen getauscht werden. Sie sind auch für die russische

und spanische Breitspur verstellbar. Diese Variante hat die Bezeichnung

ZRS und ist mit einem 150 PS starken 6 Zylinder F 6 M 517

Deutz-Dieselmotor ausgestattet.

Skandinavisches Gleisfahrrad mit Schneidrädern

Zweiwege Ford Transit Kastenwagen FT 125

Bis 1982 bei der ÖBB Streckenleitung Salzburg später Gleisbaufirma Schmidt & Metzger

1972 beschaffen die ÖBB zwei Ford Transit Kastenwagen für die

Streckenleitungen Salzburg und Amstetten. Die Firma Zweiweg GmbH in

Rosenheim liefert die Wagen vorerst mit absenkbaren Gleitspurhaltern,

die wie Kufen wirken und von den Firmen Schneider und Beilhack

entwickelt worden sind. Einige Jahre später montiert man

Gelenk-Doppelrollenspurhalter ZW FR 2. Sie halten das Straßenfahrzeug

auf der Schiene. Mittels Hydraulik wird der notwendige Anpressdruck und

auch das Heben und Absenken gesteuert. Das Lenkrad der Wagen wird bei

Schienenfahrt fixiert.

GMUNDEN DAMPFLOKOMOTIVE NR. 4

Leihgabe Technisches Museum Wien

Fabriksnummer 131

Baujahr 1854

Bauart 2B n2 t

Leermasse 10,5 t

Dienstmasse 13,5 t

Die Gmunden wurde (im Jahre der Eröffnung der Semmeringbahn) von der

Wiener Neustädter Firma Günther erbaut. Von dieser Type wurden 10 Stück

für Personenzüge und 4 ähnliche für Güterzüge hergestellt. Eingesetzt

wurden sie auf dem Streckennetz der k.k. privilegierten ersten

(österreichischen) Eisenbahn-Gesellschaft. Die Spurweite war 1106 mm, das sind 3 1/2

Österreichische Fuß. Das Streckennetz umfasste die Strecke von Linz -

Wels - Lambach - Gmunden, und war die südliche Verlängerung der

Pferdeeisenbahn Linz - Budweis. Die schmalspurigen Lokomotiven waren

nicht sehr lange im Einsatz, da die Strecke 1903 auf Normalspur

umgebaut wurde.

KROKODIL - GOTTHARDBAHN-ELEKTROLOKOMOTIVE DER SCHWEIZERISCHEN BUNDESBAHNEN / SBB BE 6/8 II 13257

Leihgabe ÖBB Erlebnis Welt Bahn

Fabriksnummer 2677

Baujahr 1919

Bauart [1'C)' (1'C]'

Höchstgeschwindigkeit 75 km/h

Stundenleistung 2.688 kW (= 3.565 PS)

Dienstmasse 126 t

In der Schweiz wurden schon frühzeitig die Eisenbahnen elektrifiziert.

Ab 1920 konnte schon die gesamte Gotthardbahn elektrisch befahren

werden. Zur Bewältigung des damals schon großen Gütervolumens war es

notwendig, besonders leistungsstarke Elektrolokomotiven anzuschaffen.

Es wurde eine schwere, aber gelenkige Lokomotive mit den

charakteristischen Vorbauten konstruiert. Wohl deswegen erhielt diese

Lokomotivbaureihe bald den Spitznamen „Krokodil". Die „Krokodile" der

Serie Be und Ce 6/8 Il wurden zwischen 1919 bis 1922 in einer Serie von

33 Exemplaren von der Schweizer Lokomotiv- und Maschinenfabrik

Winterthur (SLM) gebaut. Sie kamen in den ersten Jahrzehnten

ausschließlich auf der Gotthard-Bergstrecke im Personen- und

Güterdienst zum Einsatz. Bis in die frühen 1960er-Jahre bildeten die

„Krokodile" das Rückgrat des Betriebes der Gotthardbahn.

Führerstand im „Krokodil"

180.01

Leihgabe Technisches Museum Wien

Fabriksnummer 1343

Baujahr 1900

Bauart E n2v

Höchstgeschwindigkeit 50 km/h

Leistung 740 kW (= 1.006 PS)

Leermasse ohne Tender 59 t

Dienstmasse mit Tender 102 t

Die Baureihe 180 ist der erste brauchbare Typ einer fünffach

gekuppelten Güterzuglokomotive und wurde in der Floridsdorfer

Lokomotivfabrik in Wien erbaut. Diese Baureihe ist untrennbar mit dem

berühmten Lokomotivkonstrukteur Karl Gölsdorf verbunden. Seine

Innovation war es, drei von fünf Achsen ein seitliches Spiel zu

gewähren, um so der Lokomotive eine gute Kurvengängigkeit zu

ermöglichen. Diese einfache Lösung war bei der neuen, fünfachsigen

180er so erfolgreich, dass die Konstruktion fortan weltweit eingesetzt

wurde.

DAMPFLOKOMOTIVE STEINBRÜCK

Die Dampflokomotive „Steinbrück", benannt nach einem Eisenbahnknoten in

der Untersteiermark im heutigen Slowenien, ist die älteste erhaltene

Dampflok österreichischer Fertigung.

TECHNISCHE DATEN

Konstrukteur: John Haswell, Wien

Hersteller: Maschinenfabrik der Wien-Gloggnitzer-Bahn

Baujahr: 1848

Fabriksnummer: 87

Betreiber: k.k. Südliche Staatsbahn (SSB), GKB

Steuerung: Stephenson

Leistung: ca. 250 PS (ca. 184 kW)

Bauart: 2'B n2

Höchstgeschwindigkeit: ca. 45 km/h

Spurweite: 1435 mm

Dienstmasse: 25 Tonnen (ohne Tender)

Länge (ohne Tender): 7550 mm

Kesseldruck: 6,5 Bar

Treibräder: 1264 mm

Konstruiert wurde sie nach amerikanischem Vorbild von John Haswell. Sie

war die 32. Lokomotive von 67, die von 1844 bis 1853 über die

Semmering-Passstraße von Gloggnitz nach Mürzzuschlag für die südliche

Staatsbahn transportiert wurde. Mit größter Wahrscheinlichkeit wurden

das Fahrgestell und der Kessel getrennt, mit Pferdefuhrwerken

überstellt. Da die Lokomotiven in Mürzzuschlag für die bereits 1844

fertig gestellte Strecke nach Graz erst betriebsfähig gemacht werden

mussten, war dies wohl die Geburtsstunde der Werkstätte in Mürzzuschlag.

ZWEIWEGEWALZE KAELBLE 6W - GLEISBETTUNGSWALZE

1941 mit der Fabriksnummer 8524 bei der Firma Kaelble aus

Backnang/Deutschland gebaut. Motor 15 PS, Type F 125e, Einsatz bei der

Gleisbaufirma Schmidt und Metzger

In den 1930er Jahren beginnt im Ausland eine Mechanisierung der

Gleisbaustellen. Da es damals, die heute bekannten großen

Gleisstopfmaschinen noch nicht gab, werden die Schwellen auf

vorbereitete Schotterbänder verlegt. Der Gleisschotter wird in

möglichst genauer Höhenlage mit Walzen verdichtet. Dazu sind vom

Straßenbau bereits bekannte Walzen notwendig. die aber

Eisenbahnzusatzräder bekommen, um die Gleisbaustellen erreichen zu

können.

MOTORBAHNWAGEN BM 20L

0BB Bauartnummer X 610, Rekonstruktion aus ÖBB BM 35. X. 616.005, Motor FB 20A

Die von den Steyr-Daimler-Puch Werken bei Kromag in Hirtenberg nach

1938 gebauten Bahnmeisterwagen bekommen bereits den, in Steyr

erzeugten, stärkeren FB 20A Motor und werden daher BM 20 oder BM 20L in

der längeren Version, genannt. Die meisten Wagen sind bei der

Auslieferung noch mit offenen Sitzbänken ausgestaltel und bekommen erst

später ein Stahltonnendach das auf Eckstehern aufgesetzt wird. Die

Stimwände sind, meist in Eigenregie der Bahnmeistereien, in den

verschiedensten Varianten mit Holzwänden verkleidet. Im Sommerbetrieb

können die Fenster entfernt werden. Seitlich gibt es Planen. Erst arm

Beginn der 1950er Jahre werden in den Werken Wörth geschlossene

Wagenkästen montiert

Die Drehscheibe

Eine Drehscheibe ist eine Einrichtung zum horizontalen Drehen von

Schienenfahrzeugen. Dieser Vorgang wurde vor allem bei Dampflokomotiven

mit Schlepptender durchgeführt, die nur in Vorwärtsrichtung mit ihrer

Höchstgeschwindigkeit fahren können.

In Mürzzuschlag gab es in der Vergangenheit bis zu drei Drehscheiben.

Die Baugeschichte der letzten verbliebenen Drehscheibe hängt mit dem

Rundlokschuppen zusammen. Die „Urform" stammt somit aus dem Ende des

19. Jahrhunderts. Auf der Maschinenkarte ist als Baujahr 1916 vermerkt.

Es ist anzunehmen, dass damals die Drehscheibe ausgetauscht wurde,

eventuell von einer kleinen Drehscheibe auf eine Größere. Für die

Bemessung der Drehscheibenlänge ist der Radstand der Fahrzeuge wichtig.

Damit die Drehung der Scheibe durch überstehende Spurkränze der Räder

nicht behindert wird, ferner um einen gewissen Spielraum beim Anhalten

der Fahrzeuge zu haben, wählt man die Fahrbahnlänge um 0,8 bis 1 Meter

größer als den längsten Radstand der in Betracht kommenden Fahrzeuge.

Die Länge der Mürzzuschlager Drehscheibe beträgt 20,04 Meter. Die

Drehscheibe gehört samt Rundlokschuppen und der Neuen Montierung mit

Schiebebühne zum technisch bedeutenden Ensemble am Bahnhof

Mürzzuschlag. Die gesamte Anlage steht seit 2007 unter Denkmalschutz

und befindet sich außerdem in der Kernzone des UNESCO Weltkulturerbes

Semmeringeisenbahn. Die Drehscheibe wurde 2021/2022 generalsaniert. Die

Drehscheibe in Mürzzuschlag ist eine Balancedrehscheibe. Die Brücke

wird auf dem sogenannten Königsstuhl balanciert und gedreht.

Eigengewicht: 45 t , Tragkraft: 180 t

INFOBLICK MÜRZZUSCHLAG

In Mürzzuschlag entsteht das Westportal des Semmering-Basistunnels.

Wenn der Tunnel in Betrieb geht, beginnt auch eine neue Zeitrechnung

für Mürzzuschlag und seinen Bahnhof. Das unter Denkmalschutz stehende

Gebäude erfährt eine Erneuerung, von der die zukünftigen Bahnkunden

immens profitieren: Ein helleres, freundlicheres Erscheinungsbild,

kürzere Wege und mehr Parkplätze sind nur einige der zahlreichen

Vorteile, die der Semmering-Basistunnel und der neue Bahnhof der Stadt

Mürzzuschlag bringen.

Die Baustelle Mürzzuschlag des

Semmering-Basistunnels ist Tunnelbaustelle, Gleisbaustelle und

Bahnhofsbaustelle in einem. Gebaut wird in Etappen an verschiedenen

Stellen - alles abgestimmt auf den Zugfahrplan. Die Baustelle umfasst

insgesamt 25 Hektar - das ist in etwa so viel wie 35 Fußballfelder. In

Mürzzuschlag wird das Westportal des Semmering-Basistunnels gebaut. Die

Besonderheit dieses Bauwerks ist seine Zweistöckigkeit: Während die

Züge aus dem Tunnel aus der unteren Etage ausfahren, können die Züge

der Semmering-Bergstrecke auf der oberen Ebene kreuzen. Das zukünftige

Portal wird rund 12 Meter tiefer liegen als der Bereich, den man im

Augenblick an dieser Stelle sieht. Vom Portal selbst wird nicht

bergmännisch gegraben. Die für das Portal notwendigen Tunnelmeter

werden in „offener Bauweise" errichtet.

Der sogenannte „Waltraud-Stollen" diente beim „Altprojekt"

Semmering-Basistunnel als Pilotstollen. Er wird auch beim aktuellen

Semmering-Basistunnel-Projekt als Bauhilfsmaßnahme zur Wasserhaltung

benötigt. Im Zuge der Bauarbeiten wird er wieder verfüllt. Die

Planungen der sichtbaren Bauwerke des Semmering-Basistunnels - so auch

das Portal und der Bahnhof Mürzzuschlag - wurden von einem sogenannten

Gestaltungsbeirat begleitet. Dieser legt, neben der grundsätzlichen

architektonischen Ausgestaltung auch die Beschaffenheit von Oberflächen

und Materialien fest. Im Musterpark werden einzelne Elemente - wie

Bahnsteigdächer und ähnliches - vorab gebaut, um ihre Eignung und ihre

Verträglichkeit für das Weltkulturerbe zu testen.

Derzeit muss der gesamte Bahnverkehr über den Semmering über die bald

200 Jahre alte Semmeringbahn geführt werden. Der Semmering-Basistunnel

wird die bestehende Bahnstrecke entlasten. Um den zusätzlichen

Zugverkehr durch den Semmering-Basistunnel im Bahnhofsbereich

Mürzzuschlag zukünftig abwickeln zu können, müssen die Gleisanlagen

ergänzt, erneuert oder adaptiert werden. Dafür sind

Unterbaukonstruktionen, wie zum Beispiel Rampen oder Entwässerungen

notwendig, aber auch der Oberbau also Schotter, Schwellen, Gleise und

Weichen müssen teilweise erneuert werden, damit die Züge schnell und

leise im Bahnhofsbereich ein- und ausfahren können.

Täglich sind tausende Züge auf Österreichs Bahnstrecken unterwegs. Um

die Strecken optimal zu nutzen, wird ein Fahrplan erstellt. Anhand

dessen wird der genaue Fahrweg eines Zugs programmiert und die dafür

notwendigen Signale und Weichen gestellt. Bevor die Fahrgäste am

Bahnhof einsteigen können, wird der Zug zusammengestellt. Dazu werden

die entsprechenden Waggons angekoppelt, dann gereinigt und einem

Sicherheitscheck unterzogen. Wenn der Zug dann losfährt und die

Fahrgäste sich entspannt zurücklehnen können, läuft die Arbeit im

Hintergrund so richtig an. Die Betriebsführungszentralen überwachen

alle Zugfahrten in Österreich. Per Computer werden die Weichen und

Signale gestellt. Aufgrund der langen Bremswege (ca. 1500 Meter) können

Züge nicht auf Sicht fahren. Deshalb teilen wir die Gleise in

Blockabschnitte ein. In jedem Blockabschnitt darf sich nur ein Zug

befinden. Baustellen werden bei der Fahrplanerstellung bereits viele

Jahre vorher berücksichtigt.

DER SEMMERING-BASISTUNNEL

In weniger als zwei Stunden mit dem Zug von Wien nach Graz: Der

Semmering-Basistunnel macht's möglich. Ab 2030 verbindet er das

niederösterreichische Gloggnitz mit dem steirischen Mürzzuschlag. Das

entlastet die historische Semmeringbahn und bringt Sie als Fahrgast

noch rascher an Ihr Ziel. Zudem wird der Gütertransport auf dieser

Strecke attraktiver: Selbst schwere Züge können den Tunnel mit einer

Lok passieren. Die 160 Jahre alte Semmeringbahn schlängelt sich

malerisch die bizarren Felsen entlang und führt über Viadukte und durch

kleinere Tunnel - zu ihrer Zeit eine technische Meisterleistung. Die

Lokomotiven haben jedoch große Mühe, die hohen Steigungen und engen

Kurvenradien zu überwinden. Der Semmering-Basistunnel entlastet und

ergänzt die bestehende Bergstrecke. Fahren die großen und schweren

Güterzüge nach 2030 erst einmal zum Großteil durch den Tunnel, kann die

malerische Bergstrecke vermehrt für Regionalfahrten oder touristische

Zwecke genutzt werden. Wenn der Bahntunnel gewartet wird, braucht man

die Strecke über den Berg jedenfalls in Zukunft weiter. Das eine kann

nicht ohne das andere existieren.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: