web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Technisches Museum Wien

TMW, April 2023

Das Technische Museum Wien, kurz TMW, befindet sich

an der Adresse Mariahilfer Straße 212 im 14. Wiener Gemeindebezirk

Penzing. Es zeigt Exponate und Modelle aus der Geschichte der Technik

unter besonderer Berücksichtigung des österreichischen Anteils an der

technologischen Entwicklung. Es verfügt über zahlreiche historische

Demonstrationsmodelle, etwa aus dem Bereich der Eisenbahn, des

Schiffbaus, der Luftfahrt und der Industrie. Herausragend sind dabei

die funktionsfähigen Dampfmaschinen. Weiters ist im TMW eine der

größten Sammlungen historischer Musikinstrumente in Österreich

untergebracht. Dem Museum angegliedert ist die Österreichische

Mediathek.

* * *

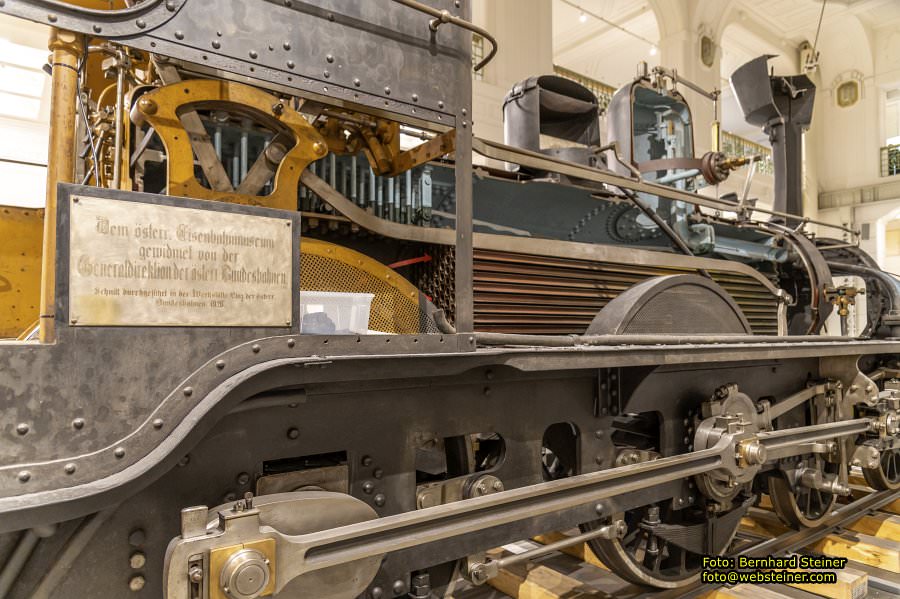

Im Auftrag der Südbahn entstanden 1873 in der Lokomotivfabrik von Georg

Sigl in Wiener Neustadt zwei Schnellzug-Lokomotiven der Achsfolge 2'B,

mit Außenrahmen und niedriger Kessellage. Die „Rittinger", benannt nach

dem Montanisten Peter von Rittinger, galt auf der Wiener

Weltausstellung als eine der besten Schnellzuglokomotiven der Zeit, die

für drei Jahrzehnte ein Vorbild blieb. Versehen mit einem Kamper'schen Laufgestell, bei dem das Drehgestell

durch Stangen gezogen wurde, entstand 1883 nach dem Beispiel der

„Rittinger" für die Kronprinz Rudolf-Bahn die Lokomotive AR 254. Nach

der Verstaatlichung erhielt sie bis zur Außerdienststellung 1926 die

Reihenbezeichnung 1.20. Entsprechend einer damals beliebten musealen Vermittlungsmethode

erfolgte ihre Umgestaltung durch Lehrlinge der Hauptwerkstätte Linz zu

einer Schnittlokomotive für den Vorführbetrieb im Eisenbahnmuseum.

Angetrieben von einem Elektromotor zeigt sie anschaulich die

Funktionsweise einer Dampflokomotive in langsamer Bewegung.

Schnellzug-Dampflokomotive KRB AR 254 bzw. k.k.St.B. 1.20

Hersteller Lokomotivfabrik Floridsdorf, Baujahr 1883, Bauart 2'B-n2,

Gewicht 35,3 Tonnen (ungeschnitten), Länge 8,7 Meter

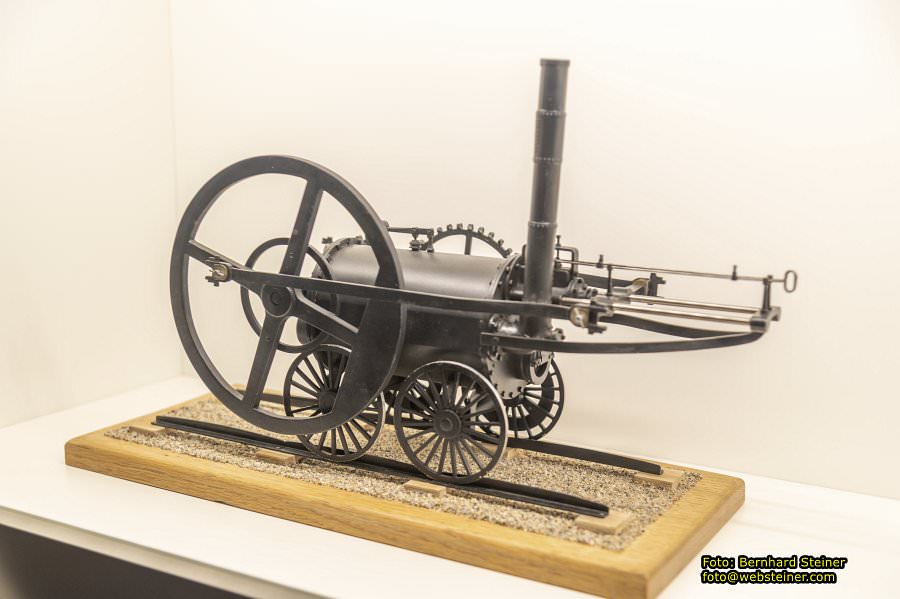

Dampflokomotive Rocket

Lokomotivfabrik Robert Stephenson & Co., Newcastle upon Tyne, 1829

Modell 1:20, hergestellt von Lokomotivführer Rudolf Kraus, 1953

Erste Dampflokomotive der Welt

Richard Trevithick, England, 1802

Modell 1:20, hergestellt von Josef König, 1952

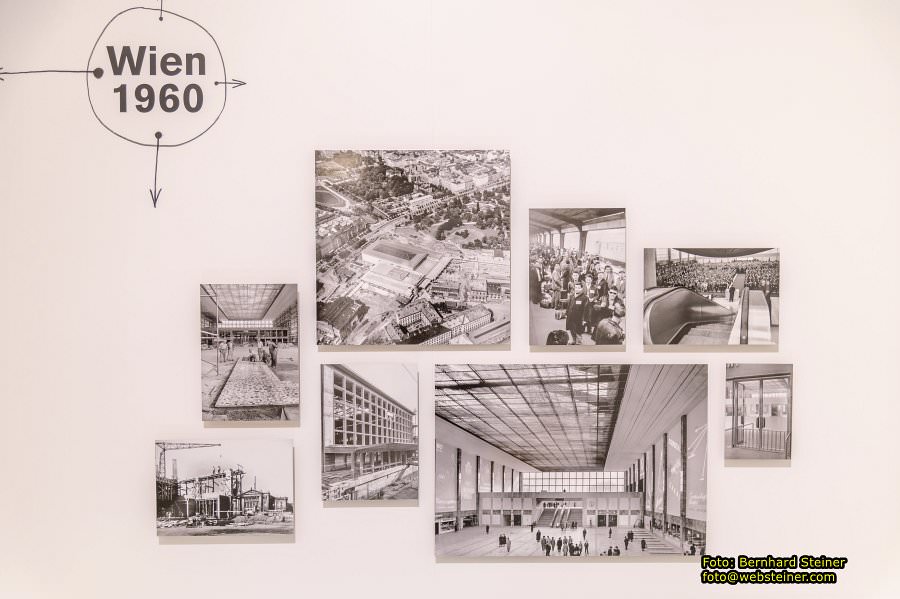

Dritter Wiener Südbahnhof 1957-2009

Hauptbahnhof Wien, Modell 1:500, hergestellt von Modellwerkstatt

Gerhard Stoker, 2007

Personenwagen 2. Klasse für den Sommerbetrieb

Länge: 4,9 m, Gewicht: 3,7 t, 24 Sitzplätze - Maschinen- und

Waggonbaufabrik Johann Spiering, Wien, 1855

Der Abschnitt der Pferdeeisenbahn zwischen Linz vnd Gmunden wurde 1854

auf Dampfbetrieb umgestellt. Obwohl laut Gesetz die Wagen der 2. Klasse

geschlossen ausgeführt sein sollten, durften im Sommerbetrieb auch

Wagen ohne Fenster fahren. 1859 übernahm die Westbahn die Strecke und

befuhr nur mehr den Abschnitt zwischen Lambach und Gmunden. Mit dem

Umbau auf Normalspur im Jahr 1903 verloren die alten Wagen ihre

Funktion.

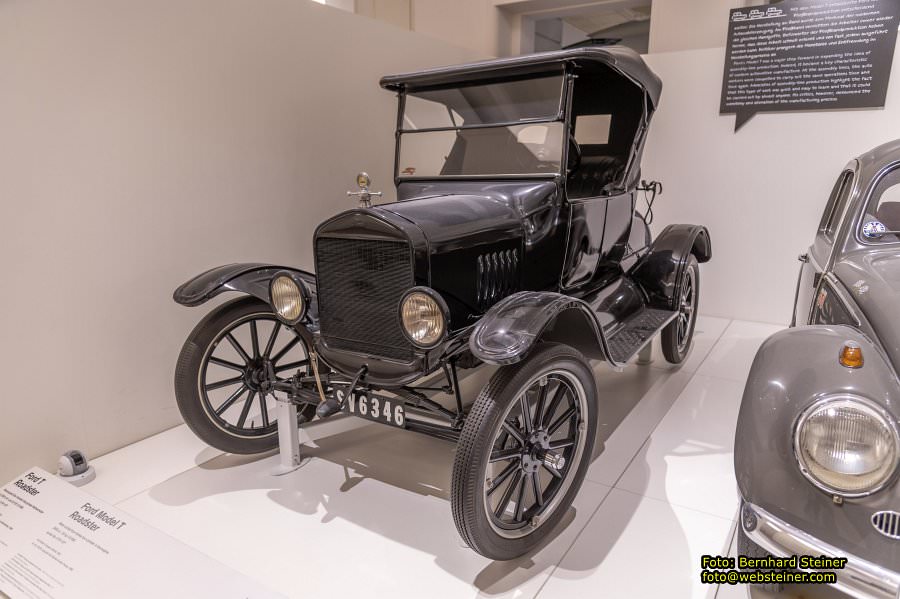

Ford T Roadster

Wassergekühlter Viertakt-Vierzylinder-Reihenmotor mit 2.900 cm³ und 20

PS (15 KW), Serien-Nr. 9 791 677

Ford Motor Company, Detroit, 1924

Steyr XXX (30) Standard Cabriolet

Wassergekühlter Viertakt-Sechszylinder-Reihenmotor mit 2.078 cm³ und 40

PS (29 KW), Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h, Benzinverbrauch: 12-14

l/100 km

Steyr-Werke AG, Steyr, 1930

Steyr 55 »Baby«

Wassergekühlter Viertakt-Vierzylinder-Boxermotor mit 1.158 cm³ und 25,5

PS (19 KW), Höchstgeschwindigkeit: ca. 95 km/h, Benzinverbrauch: 7-8

l/100 km

Steyr-Daimler-Puch AG, Steyr, 1938

Steyr 220 Cabriolet

Wassergekühlter Viertakt-Sechszylinder-Reihenmotor mit 2.260 cm³ und 55

PS (40 KW), Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h, Benzinverbrauch: ca. 14

l/100 km

Steyr-Daimler-Puch AG, Steyr, 1938

Motorrad Laurin & Klement B-Z-N

Viertakt-Einzylindermotor mit 353 cm³ und 3 PS (2KW),

Höchstgeschwindigkeit: ca. 50 km/h

Laurin & Klement, Mladá Boleslav (Jungbunzlau), 1905

Steyr-Waffenrad Modell 97

Waffenfabrik Steyr, Steyr, 1912

Motorrad Puch 5 HP mit Beiwagen

Viertakt-Zweizylindermotor mit 730 cm³ und 5 PS (4 KW),

Höchstgeschwindigkeit mit Beiwagen: ca. 50 km/h Johann Puch &

Company, Graz, 1907/1908

Mercedes-Benz W 196 „Silberpfeil" mit Stromlinienkarosserie

Achtzylinder-Reihenmotor mit 2.496 cm³ Hubraum und 280 PS (206 KW),

Höchstgeschwindigkeit: 290 km/h Daimler-Benz AG, Stuttgart, 1954-1955

Legendär war die „Giftbrühe" getaufte Benzinmischung des Mercedes-Benz

W 196, die mit der damals hochmodernen Direkteinspritzung in den Motor

gelangte. Das Kraftstoffgemisch bestand neben Benzin auch aus Benzol,

Methanol, Azeton und dem giftigen Nitrobenzol. 40 Liter verbrauchte der

Silberpfeil auf 100 Kilometer. Da das gesundheitsschädliche Gemisch

auch die Leitungen des Fahrzeugs angriff, musste regelmäßig mit

normalem Benzin nachgespült werden.

Elektrischer Phaéton, System Lohner-Porsche, Modell Nr. 27

Innenpolmotoren in den Vorderrädern mit je 2,5 PS (2 KW),

Geschwindigkeit: ca. 32 km/h

Jacob Lohner & Co., Wien, 1900-1902

Ab 1897 stellte die Wiener Hofwagenfabrik Jacob Lohner & Co.

Automobile her. An der Entwicklung der Elektromobile System

Egger-Lohner war der junge Ferdinand Porsche, ein Angestellter Béla

Eggers, beteiligt. 1899 beschloss Lohner, Porsches Idee eines

Radnabenmotors aufzugreifen, und kündigte Egger die Zusammenarbeit. Der

Lohner-Porsche wurde 1900 auf der Pariser Weltausstellung als „erster

transmissionsloser Wagen der Welt" ausgezeichnet. Es war gleichsam der

„erste Porsche der Welt".

Flughafen Wien-Schwechat

Ab 1954 übernahm der 1938 für die Luftwaffe errichtete Flughafen

Schwechat die Rolle des zivilen Hauptstadtflughafens. Der Bau des

Flughafengebäudes (1960) und einer zweiten Start- und Landebahn (1977)

waren wichtige Ausbauschritte. Später folgten immer größere Terminals,

Hotels, Bürogebäude und ein 109 Meter hoher Tower. Die Anbindung an die

Ostautobahn (1982) und den Eisenbahnfernverkehr (2014) machten den

Flughafen Wien zu einem intermodalen Knotenpunkt und zum größten

regionalen Arbeitgeber. Die unterschiedlichen Bauabschnitte der

ständigen Erweiterung sind an den Modellen (Bauzustand 1960 und 2013)

sichtbar.

Die Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft

Im Jahr 1880, 50 Jahre nach ihrer Gründung, war die

Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft (DDSG) die größte

Binnenschifffahrtsgesellschaft der Welt. Ihre Flotte umfasste zu dieser

Zeit über 200 Dampfschiffe und etwa 1.000 Güterkähne. 1910 beschäftigte

sie 11.000 Menschen. Nach dem Ersten Weltkrieg reduzierte sich der

Flottenbestand auf ein Drittel. 1955 musste die DDSG infolge der

Staatsvertragsbestimmungen über 60 Prozent ihrer Schiffe an die

damalige Sowjetunion abtreten. In den 1990er Jahren wurde die

staatliche DDSG trotz vorangegangener Rationalisierungsmaßnahmen

zerschlagen. Die Streichung aus dem Firmenbuch erfolgte am 31. Dezember

2003.

Motorfahrgastboot Kriemhild, Modell 1:50

Länge: 21,5 m, Breite: 3,75 m, Dieselmotoren mit 2*150 PS (2*112 kW)

Schiffswerft der DDSG in Korneuburg, 1957

Motorfahrgastschiff Prinz Eugen, Modell 1:50

Länge: 63,4 m, Breite: 9,88 m, Dieselmotoren mit 2*441 PS (2*325 kW), 2

Beckerruder, 1 Bugstrahlruder Österreichische Schiffswerften AG

(ÖSWAG), Linz, 1987

Motorfahrgastboot Vindobona, Modell 1:50

Länge: 40,2 m, Breite: 8,5 m, Dieselmotoren mit 2*365 PS (2*272 kW), 2

Propeller, 1 Bugstrahlruder

Österreichische Schiffswerften AG (ÖSWAG), Linz, 1979

Der Wiener Klavierbau um 1800

Die Herstellung von Klavieren war um 1800 auf bestimmte Wiener Bezirke

konzentriert. Der Bezirk Mariahilf (heute VI. Bezirk) wies die meisten

Wohn- und Arbeitsstätten von Klavierbauern auf. Hier wirkten bedeutende

Klaviermacher wie Anton Walter oder Ignatz Kober. Zahlreiche

Klavierbauwerkstätten gab es auch in den beiden angrenzenden Bezirken

Wieden (heute IV. Bezirk) und Neubau (heute VII. Bezirk). Conrad Graf

hatte seine Klavierfabrik in Wieden gleich neben der Karlskirche. Die

Familie Stein-Streicher lebte und wirkte im Bezirk Landstraße (heute

III. Bezirk), und Ignaz Bösendorfer gründete seine Werkstatt in der

Josefstadt (heute VIII. Bezirk). Vor allem die Ansammlung zahlreicher

Klavierbauer in Mariahilf hatte positive wie negative Auswirkungen auf

die Entwicklung der einzelnen Werkstätten. Einerseits waren sämtliche

Zulieferer von Einzelteilen zur Hand und eine Aushilfe von Arbeitern

wie ein Austausch von Wissen leicht möglich. Andererseits muss der

Konkurrenzdruck auf empfindliche Weise spürbar gewesen sein.

Um den schnell verhallenden Klang des Hammerklaviers zu verlängern und

zu modifizieren, war es zu Beginn des 19. Jahrhunderts beliebt,

Instrumente mit durchschlagenden Zungen und Klaviere zu kombinieren.

Wie die Hammerklaviere waren diese Instrumente zu stufenlosen

dynamischen Übergängen fähig. Solche Kombinationsinstrumente eigneten

sich besonders für das Spiel von Orchestermusikbearbeitungen. Das

ausgestellte Instrument war ursprünglich nur ein Hammerflügel und wurde

ca. 1845 nachträglich von Jakob Deutschmann mit einer „Physharmonika"

ausgestattet, die sich direkt unter den Tasten befindet. Hammerflügel

und Physharmonika können durch vier Handzüge für C1 bis e' und f¹ bis g

getrennt ein- oder ausgeschaltet werden. André Stein (1776-1842), der

Erbauer des Hammerflügels, führte ab 1802 eine eigene

Klavierbauwerkstatt. Jakob Deutschmann (1795-1853) war einer der

bekanntesten Wiener Orgelbauer seiner Zeit.

Hammerflügel mit eingebauter Physharmonika

Hersteller André Stein, Wien, Entstehungszeit ca. 1830, Umbau Jakob

Deutschmann, Wien, ca. 1845

Der aufrechte Hammerflügel in der dekorativen Form einer Pyramide wurde

1745 von dem Instrumentenmacher Christian Ernst Friederici (1709-1780)

in Gera erfunden. Diese Art des Hammerklaviers wurde bis ins 19.

Jahrhundert in etwas veränderter Form auch in Wiener

Klavierbauwerkstätten hergestellt. Michael Rosenberger (1766-1832) war ein einfallsreicher Klavierbauer,

der sowohl um die Verbesserung bestehender Instrumente bemüht war als

auch neue Instrumente mit wohlklingenden Namen wie

„Harmoniefortepiano", „Pianoforte d'amour" oder „Polyharmonikon"

erfand. Meist handelte es sich um Kombinationsinstrumente aus Klavier

und Orgel mit Zungenstimmen. Das Exponat verfügt über eine

außergewöhnliche, von Rosenberger eigens für den Pyramidenflügel

erfundene Mechanik.

Pyramidenflügel - Hersteller Michael Rosenberger, Wien, Entstehungszeit

ca. 1820

Umfang: F₁ bis f4, durchgängig zweichörig. Schubzungenmechanik, drei

Pedale für Piano, Verschiebung und Dämpferaufhebung.

Das Instrument mit Opusnummer 43791 mit altdeutscher Gehäuseform stellt

den Vorläufer der pneumatisch betriebenen Reproduktionsklaviere dar.

Der Spielapparat von Adalbert Endrés (Berlin) trägt die Nummer 463 und

wurde auch in andere Pianinos der Zeit eingebaut. Er arbeitet mit

dicken, gelochten Kartonbändern ähnlich einer elektrischen

Schreibmaschine: trifft ein Loch auf den Abtastmechanismus, so wird ein

ankerförmiges Hebeglied auf eine ständig rotierende, befilzte Walze

gedrückt, von ihr mit gerissen und schlägt mittels eines „Stechers"

(ein Holzstäbchen) den Hammer auf die Saite. Die Walze ist zur

Kraftverstärkung notwendig, da die Abtasthebelchen zu wenig Energie

hätten, den Klavierhammer zu betätigen. Die Walze sowie der

Transportmechanismus des Kartonstreifens werden gemeinsam über eine

Handkurbel angetrieben. Eine dynamische Abstufung des Klavierklangs wie

später bei den Reproduktionsklavieren ist nicht möglich. Nur wenige

Jahre später wurden diese mechanisch betriebenen Selbstspielinstrumente

von pneumatischen Apparaten abgelöst.

Pianino mit mechanischem Selbstspielmechanismus

Hersteller Blüthner, Herstellungsort Leipzig, Entstehungszeit 1895

Das tastenlose Reproduktionsklavier war das erste Instrument, das Welte

in seiner Produktserie „Mignon" herausbrachte (das Patent zur

dynamischen Steuerung stammt von 1904). Es enthält einen normalen

Klavierrasten mit Saiten und eine entsprechend angepasste Mechanik, die

nur von der Pneumatik (Tasten gibt es ja keine) betätigt wird. Der

Aufbau der Windlade und der übrigen pneumatischen Teile ist im

Wesentlichen derselbe wie bei den anderen Reproduktionsinstrumenten von

Welte.

Welte Mignon Cabinett

Hersteller (Klavierteil) H. Feurich, Leipzig, Hersteller

(Reproduktionsapparat) M. Welte & Söhne, Freiburg, Entstehungszeit

ca. 1914

Die beim Bau von Orchestrien angewandte Technik, mehrere Instrumente in

einem Gehäuse mit einem Steuerungsmechanismus anzuspielen, setzte man

zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch ein, um die „klassische"

Kombination von Klavier und Geige automatisiert zum Klingen zu bringen.

Die Technik zur Ansteuerung des Klaviers war bekannt, für den

Geigenteil musste man noch eine geeignete Lösung finden.

Um 1913 begann die Firma Gebrüder Weber damit, Violinpfeifen (die

bereits aus der Produktion von Straßenorgeln bekannt waren) in

Reproduktionsklaviere einzubauen. Das Konzept, Geigen mit Violinpfeifen

zu imitieren, ergibt robuste und langlebige Instrumente. Die

Notenrollen waren für ihre gelungenen Arrangements bekannt.

Weber „Unica"

Hersteller Gebr. Weber GmbH, Waldkirch (Deutschland), Entstehungszeit

ca. 1915

Die beim Bau von Orchestrien angewandte Technik, mehrere Instrumente in

einem Gehäuse mit einem Steuerungsmechanismus anzu-spielen, setzte man

zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch ein, um die „klassische"

Kombination von Klavier und Geige automatisiert zum Klingen zu bringen.

Die Technik zur Ansteuerung des Klaviers war bekannt, für den

Geigenteil musste man noch eine geeignete Lösung finden.

Die Firma Hupfeld erfand 1907 eine als „8. Weltwunder" bezeichnete

Vorrichtung zum Automatisieren des Geigenspiels: Das Anstreichen dreier

Geigen (jede mit nur einer aktiven Saite) erfolgt über einen Rundbogen,

gegen den sie mittels eines Balges gedrückt werden. Die Töne werden

über ebenfalls balggesteuerte „Finger" auf den Saiten abgegriffen. Die

Steuerung erfolgt gemeinsam mit der Klaviersteuerung über einen

Lochstreifen.

Hupfeld „Phonoliszt Violina"

Hersteller L. Hupfeld Hersteller (Klavier) Rönisch, Herstellungsort

Leipzig, Entstehungszeit ca. 1914

Um 1885 kamen die ersten „Symphonion"-Spielwerke auf den Markt. Bis in

die späten 1920er Jahre war eine breite Palette unterschiedlicher

Bauarten dieses Typs erhältlich, die alle nach demselben Prinzip

funktionieren. Über eine Reihe von Mitnehmern, die auf einer

rotierenden Scheibe eingestanzt waren, wurden mit Hilfe eines

zwischengeschalteten Zahnrades Stahlzinken angerissen und so zum

Schwingen gebracht. Daher ähnelt der Ton jenem einer Spieldose. Die

Scheiben lassen sich auswechseln. Das Angebot an verschiedenen Titeln

war groß.

Das Symphonion „Eroica" hat drei synchron rotierende Scheiben. Es

arbeitet daher mit dreimal so vielen Tönen wie einscheibige

Instrumente, erzeugt einen dementsprechend vollen Ton und erlaubt

vielfältige Arrangements. Die Spieldauer beträgt ca. eine Minute. Das

Instrument hat Federantrieb und einen Münzeinwurf, über den es

gestartet werden kann.

Symphonion „Eroica"

Hersteller Symphonion Musikwerke, Leipzig, Entstehungszeit ca. 1900

Die Werkstatt des Geigenbauers

In der Werkstatt eines Geigenbauers werden verschiedene Arten von

Streichinstrumenten hergestellt. Neben Geige (Violine) und Bratsche

(Viola) handelt es sich dabei vor allem um Violoncello und Kontrabass.

Einen weiteren Tätigkeitsbereich stellt die Instandhaltung und

Reparatur von Streichinstrumenten dar, die als Gebrauchsgegenstände

beträchtlicher Abnutzung ausgesetzt sind. Zu Beginn des 19.

Jahrhunderts spezialisierten sich einige Geigenmacher auf den Bau von

Gitarren und anderen Zupfinstrumenten. Um diese Zeit entstand auch der

Berufszweig der Bogenbauer, von denen nunmehr die Herstellung der

Streichbögen besorgt wurde. Werkzeuge und Utensilien des Geigenbauers

dienen in erster Linie der Holzbearbeitung. Sie haben sich bis heute

kaum verändert. Die Einrichtung der Historischen Werkstatt aus dem 19.

Jahrhundert stammt von den Wiener Geigenbauern Bernhard Enzensperger,

Alfred Coletti sowie Franz Geissenhof.

Größere Kirchen verfügen meist über Orgeln mit mehreren Manualen und

einem Pedal. Solche Instrumente sind oft spezifisch an Kirchenbauten

angepasst. Diese Orgel wurde für die kaiserliche Hofburgkapelle in Wien

gebaut. Ihre außergewöhnliche Gehäuseform entspricht dem dort zur

Verfügung stehenden Raum. Anton Bruckner war Organist an diesem

Instrument. Der Erbauer, Carl Friedrich Ferdinand Buckow (1801-1864),

war ein typischer Vertreter der Orgelromantik. Die Disposition zeigt

deutlich das Charakteristikum romantischer Orgeln, Orchesterstimmen zu

imitieren: Zahlreiche Register sind nach Streich- oder anderen

Orchesterinstrumenten benannt. Die vielen Register in 8'- und 4'-Lage

erlauben vielfältige dynamische Abstufungen. Das Instrument wurde ohne

Gehäuseoberteil und ohne Prospektpfeifen an das Technische Museum Wien

übergeben. Der fehlende Teil wurde nach der Originalzeichnung von

Buckow und einer Fotografie der Vorderseite rekonstruiert.

Orgel der Hofburgkapelle

Hersteller Carl Friedrich Ferdinand Buckow, Hirschberg, Entstehungszeit

1862, Opusnummer 53

Gehäuserekonstruktion Johann Waldbauer, Restaurator und Vergolder,

Furth bei Göttweig

Reproduktionsvorsetzer gibt es seit dem späten 19. Jahrhundert.

Die

Klaviertasten werden von einer Apparatur angeschlagen, die automatisch

gesteuert wird. Der wirkliche Durchbruch gelang durch die pneumatische

Steuerung mittels Saugluft und mit gelochten Papierstreifen als

Datenträger. Diese Geräte reproduzieren mit zum Teil erstaunlicher

Qualität das Spiel von Pianisten des beginnenden 20. Jahrhunderts. Im

Gegensatz zu den sehr beliebten selbstspielenden Klavieren von

Hupfeld ermöglichte es der Einsatz eines Vorsetzers, ein bereits

vorhandenes, "normales" Klavier weiterzuverwenden.

Vorsetzer Duo Phonola

Hersteller Ludwig Hupfeld Aktiengesellschaft, Herstellungsort Leipzig,

Entstehungszeit 1920

Mit diesem Konzertflügel wurde in Wien der Schritt zum modernen

Klavierbau vollzogen. Den Saitenzug trägt nicht mehr ein hölzernes

Gehäuse, sondern ein Gusseisenrahmen. Die Basssaiten kreuzen die

übrigen Saiten, wodurch sie ohne Vergrößerung des Gehäuses zusätzliche

Länge gewinnen. Die „Schraubenstimmung" dieses Instruments sollte seine

Stimmhaltung verbessern und eine leichtere Handhabung beim Stimmen

ermöglichen. Sie wurde vom technischen Direktor Bösendorfers, Franz

Berger, entwickelt und 1884 patentiert, hat sich aber nicht nachhaltig

durchgesetzt. Die hier verwendete Mechanik stellt eine einfache Weiterentwicklung der

englischen Flügelmechanik dar, die in ähnlicher Form auch von Johann

Baptist Streicher gebaut wurde.

Konzertflügel

Hersteller Ludwig Bösendorfer, Wien, Entstehungszeit ca. 1885

Umfang: As bis c°, von A bis F. einchörig, von Fis: bis Cis zweichörig,

von D bis c' dreichörig, kreuzsaitig.

Stoßzungenmechanik mit doppelter Auslösung, zwei Pedale für

Verschiebung und Dämpferaufhebung, Schraubenstimmung.

Selbstspielende Orgeln

Kleine Orgeln waren die ersten Instrumente, die man zu Musikautomaten

umrüstete. Meist als „Flötenwerk" bezeichnet, enthielten sie eine

Walze, deren Stifte mittels eines fingerförmigen Mechanismus abgetastet

wurden. Bereits im 17. Jahrhundert gab es selbstspielende Orgeln mit

großem Tonumfang und mehreren Registern bzw. Pfeifenreihen.

Ausgestattet mit Feder- oder Gewichtsantrieb waren sie in Uhren (sie

spielten meist zur vollen Stunde), Schränken und anderen Möbelstücken

eingebaut. Die Walzen enthielten entweder mehrere Musikstücke oder

konnten gewechselt werden. Im 19. Jahrhundert kam es zur Hochblüte der

Straßendrehorgeln, die es in kleineren und größeren Bauarten gab. Sie

konnten präziser und mit größerer Lautstärke spielen. Manche waren mit

Schlaginstrumenten und mit überladenen Verzierungen ausgestattet

(„Orchestrion"). Gelegentlich sind sie heute noch zu hören. Um die

Jahrhundertwende setzte sich die Steuerung mit Druckluft und gelochten

Papier- oder Kartonbändern durch. Sie ermöglichte das Spielen nahezu

beliebig langer Musikstücke.

Diese (wegen ihrer Bemalung auch als „Weißfassaden-Orchestrien"

bezeichneten) Instrumente waren für den Einsatz im Freien gedacht. Mit

relativ wenig Pfeifen erzeugen sie einen intensiven Klang. Sie wurden

in beachtlichen Stückzahlen gefertigt und von den großen Herstellern

(z. B. Bruder, Ruth, Gavioli, Limonaire) in unterschiedlichen Modellen

über Kataloge angeboten. Mit der Einführung von Kartonbändern als

Datenträgern konnte auf den Instrumenten ein großes Repertoire an

Musikstücken gespielt werden. Üblicherweise sind die Stücke mit

Melodie, Gegenmelodie, Bass und Schlaginstrumenten gesetzt. Auch dieses

Instrument folgt den üblichen Bauprinzipien: Die Melodie wird mit

Gedeckt 8', Viola 8', Oktave 4' und Mixtur gespielt, die Gegenmelodie

mit Trompete 8' und Cello 4'. Im Bass gibt es fünf Bombardon-Pfeifen.

Kleine und große Trommel und Becken ergänzen den Bestand. Laut Katalog

der Firma Wilhelm Bruder Söhne handelt es sich um das Modell 77 mit 40

Tonstufen.

„Starkton-Notenorgel"

Hersteller Wilhelm Bruder Söhne, Waldkirch (Deutschland),

Entstehungszeit ca. 1910, Opusnummer 3757

Zeigertelegraf, Streckensignalgerät, Wien (A), seit 1850

Zeigertelegraf, Streckensignalgerät, M. Hipp, Neuenburg (CH), seit 1860

Poststallschild, K.k. Poststall Golling (A), um 1850

Coupé-Landauer, Achtsitzige Postkutsche, Wagenfabrik Josef Rohrbacher,

Wien (A), 1894

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts öffnete sich der

Telegrafendienst für Frauen - wenn auch zu anderen Konditionen als für

ihre männlichen Kollegen. Inspiriert durch internationale Vorbilder und

befeuert durch die Konkurrenz, wurden Frauen beim österreichischen

Staatstelegrafen zu einem weitaus geringeren Lohn eingestellt. Man ging

nicht von einem existenzsichernden Einkommen aus, da nur unverheiratete

Frauen oder kinderlose Witwen eines Staatsdieners angestellt wurden,

die grundsätzlich als versorgt galten. Obwohl Frauen die gleichen

Pflichten wie Männer übernahmen, hatten sie im Gegensatz zu diesen

keinen Pensionsanspruch und waren jederzeit kurzfristig kündbar. In den

wenig später eingerichteten Telefonzentralen waren ausschließlich

Frauen für Vermittlungsdienste zuständig: Sie fragten nach der

Verbindung und stellten diese mechanisch her. Später übernahmen sie

auch Weck- und Informationsdienste. Die Arbeit galt als anspruchslos,

war aber aufgrund des hohen Lärmpegels, der schlechten Luft und der

ständigen Kontrolle sehr belastend. Bis zum Einsatz automatischer

Vermittlungstechnik hatte sich die Bezeichnung „Fräulein vom Amt"

etabliert und damit die weibliche Stimme als dienstbarer Geist

gesellschaftlich eingeschrieben.

Weibliche Stimmen übernehmen auch heute Serviceaufgaben im technischen

Bereich: Sprachgesteuerten und internetbasierten Assistenten wie Siri,

Cortana oder Alexa wird eine weibliche Identität verpasst. Wenn auch im

Hintergrund eine Maschine steht, so nimmt sie ihre Aufträge mit einer

weiblichen Stimme entgegen, baut Telefonverbindungen auf und

organisiert Termine - wie eine persönliche Sekretärin, von der keine

Widerrede erwartet wird. Obwohl argumentiert wird, dass Nutzerinnen und

Nutzer die weibliche Stimme als angenehmer empfinden, stellt sich die

Frage, ob hier nicht ein Rollenbild weitergetragen wird, das wir

eigentlich überwinden wollen. Im 19. Jahrhundert wurden Frauen in

großer Zahl in die Arbeitswelt eingegliedert und erlangten durch das

eigene Einkommen persönliche Unabhängigkeit. In Maßen zumindest, denn

sie erhielten - etwa als Telegrafistinnen im Staatsdienst - kaum mehr

als den halben Lohn ihrer männlichen Kollegen für die gleiche Arbeit.

Nach der Jahrhundertwende werden durch die Firma von Robert B. Jentzsch

an öffentlichen Orten Telephonautomaten errichtet. Der erste

Münzfernsprecher für 20 Heller-Münzen geht 1903 am Wiener Südbahnhof in

Betrieb. Die Sprechzeit ist - wie bei privaten Anschlüssen - auf drei

Minuten begrenzt. Ab 1907 propagiert die Telephonautomaten-Gesellschaft

den Kaffeehausautomaten, bei dem ein Anruf nur 10 Heller kostet.

Ein Geschäfts- oder Wohnungsanschluß ist nicht nur wegen der hohen

Errichtungskosten nach wie vor sehr kostspielig. In der Tarifklasse A

zahlt man für höchstens 12.000 Gespräche jährlich zwischen 180 und 500

Kronen an Gebühren - je nach Größe des Netzes, dem man angehört. Um das

Telefon auch in weniger begüterten Kreisen zu verbreiten, wird das

Gesellschaftsanschluß-System mit billigeren Halb-und Viertelanschlüssen

eingerichtet. Doch bleibt das Telefon Luxus. Selbst in der billigsten

Klasse der Viertelanschlüsse zahlt man für 1.200 Gespräche pro Jahr 50

bis 100 Kronen.

Telefonzelle, Telephonautomaten-Gesellschaft m.b.H., Wien, um 1925

1876 meldet Alexander G. Bell in Boston ein Patent für ein

Telefonsystem an, das auf folgendem Prinzip beruht: Im Sendegerät

versetzen Schallwellen der gesprochenen Sprache ein Metallplättchen in

Schwingung. Das Schwingen erzeugt in einer Spule Wechselstrom, der über

eine Drahtleitung übertragen wird. Am Empfangsgerät lassen die

Stromimpulse ihrerseits ein Metallplättchen schwingen, wodurch die

Worte wieder hörbar werden. Nach ersten Vorführungen hierzulande in Innsbruck und Wien sucht eine

private Wiener Gesellschaft um eine Telefonkonzession an. 1881 ergeht

seitens des Handelsministeriums die Konzession zur Herstellung und zum

Betrieb von Telephonleitungen im Umkreis von 15 Kilometern um den

Stephansdom. Vom Telegrafenbauer Otto Schäffler wird eine für 500

Anschlüsse konzipierte Telefonzentrale eingerichtet. In einer

Zeitungsanzeige erscheint eine Liste mit den Namen der ersten 154

Abonnenten; es sind dies fast ausschließlich Industrielle, Bankiers und

Journalisten.

Postbetrieb

Im 19. Jh. wird die staatliche Post zum zentralen Träger des

öffentlichen Nachrichtenverkehrs. Sie nutzt Eisenbahnen und

Dampfschiffe zum Transport von Postsendungen und übernimmt um 1860 den

Telegrafenbetrieb, der eine rasche, wenn auch teure

Nachrichtenübermittlung erlaubt. Für Eilnachrichten errichtet sie in

Wien ein unterirdisches Netzwerk: die Rohrpost. Um 1900 übernimmt sie

schließlich auch den Telefonbetrieb. Postämter bieten zudem neue Dienstleistungen wie den Zahlungsverkehr

durch Postanweisungen an. Postsendungen nehmen jährlich um Millionen

zu, darunter Korrespondenzkarten und bunt bedruckte Bildpostkarten.

Dies zieht eine Automatisierung der Bearbeitungs- und

Beförderungsmethoden in den Großstädten nach sich. In Postzentralen

arbeiten um 1910 elektrische Stempelmaschinen, automatische Paketwaagen

oder Briefmarken- und Kartenautomaten. Pakettransporte zwischen Postamt

und Bahnhof werden probeweise mit Benzin- oder Elektrobussen

durchgeführt.

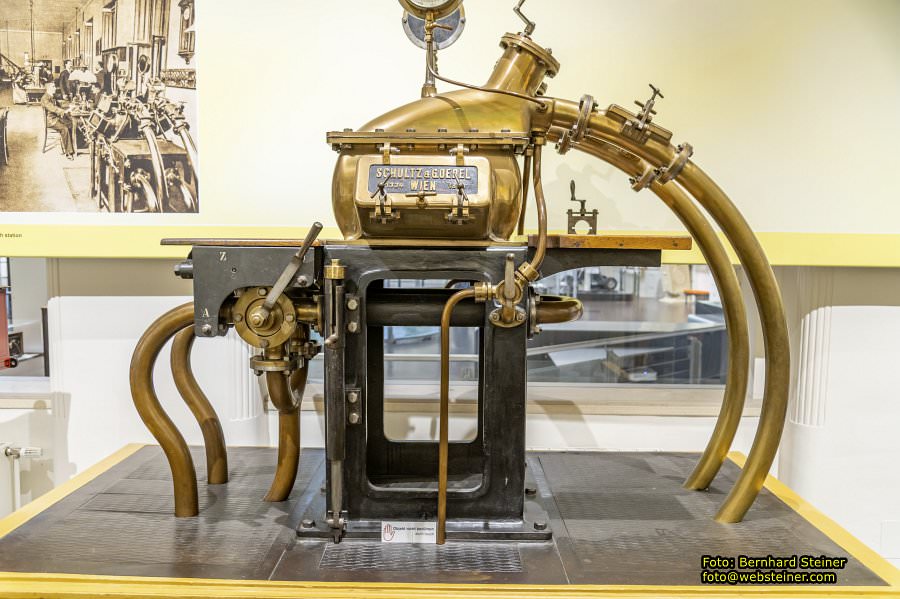

Rohrpost

Zur Entlastung des innerstädtischen Nachrichtenverkehrs entstehen im

späten 19. Jh. in Metropolen wie London, Berlin, Paris und Wien

unterirdische, vom dichten Straßenverkehr unabhängige

Rohrpostnetzwerke. Postämter und Telegrafenzentralen werden durch

Rohrleitungen verbunden, in denen Briefe und Telegramme in

Metallpatronen (Pistons) mittels Luftdruck befördert werden. Für

pneumatische Briefe stehen in Wien hunderte rote Briefkästen und

dutzende Aufgabestellen in Post- und Telegrafenämtern zur Verfügung.

1913 gibt es in Wien über 50 Rohrpoststellen, die untereinander mit

einem Rohrnetz von rund 82 Kilometer Länge verbunden sind. Befördert

werden die Rohrpostbriefe in Zügen aus mehreren, aneinandergehängten

Pistons. Diese durchlaufen die Rohrleitungen bis zu den Zwischen- oder

Endstationen in diversen Ämtern, wo man die Briefe entnimmt, sortiert

und an die Empfänger zustellen läßt.

Piston, Rohrpostbehälter, Wien (A), um 1900

Rohrpoststation, System Felbinger, Schultz & Goebel, Wien (A), 1890

Enigma, Verschlüsselungsmaschine, Chiffriermaschinen AG, Berlin (D), um

1938

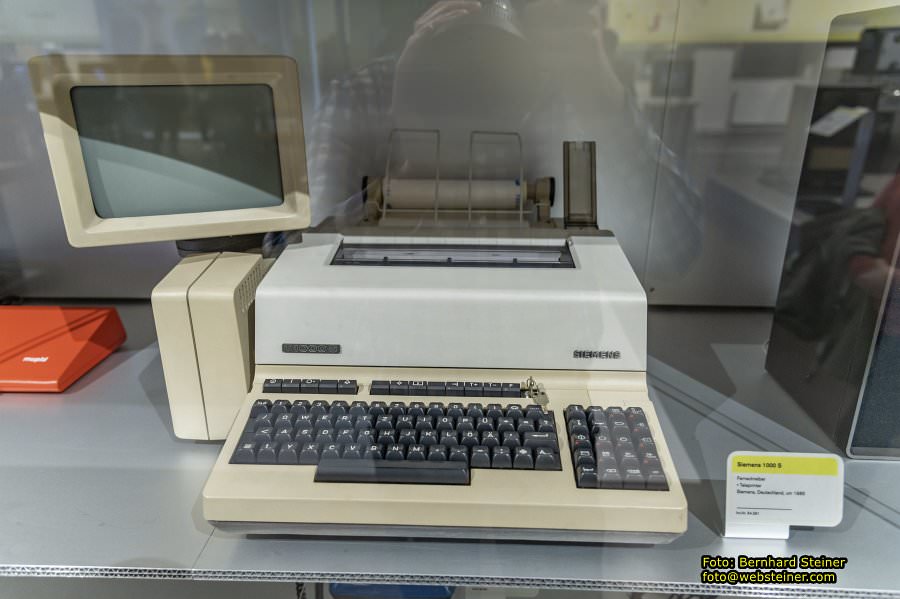

Siemens 1000 S, Femschreiber, Siemens, Deutschland, um 1985

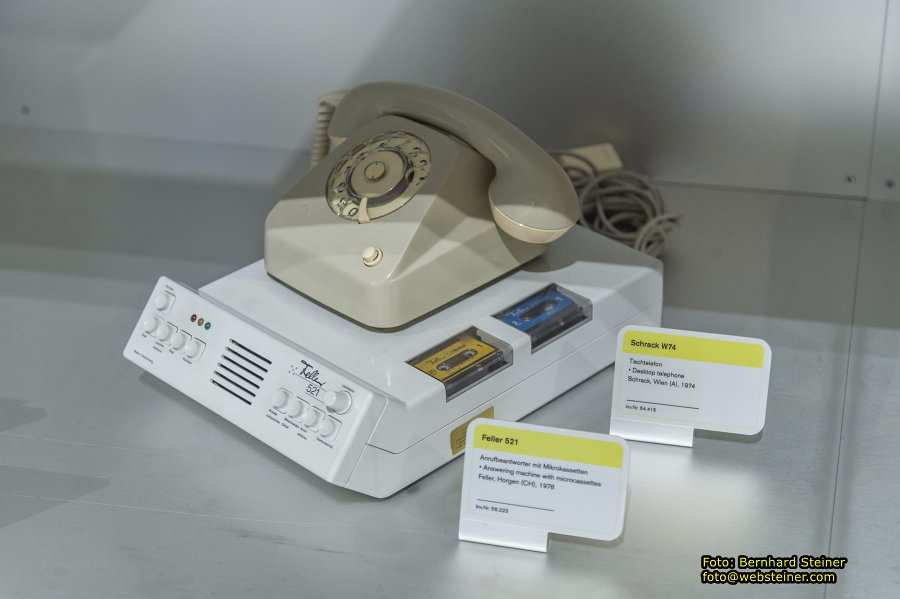

Schrack W74, Tischtelefon, Schrack, Wien (A), 1974

Feller 521, Anrufbeantworter mit Mikrokassetten, Feller, Horgen (CH),

1978

Medien und Mobilität

Radio- und Fernsehgeräte bringen die Welt ins Heim und gelten in den

Wirtschaftswunderjahren als Statussymbole. Die Transistortechnik

erlaubt es handlichere Geräte zu bauen und ermöglicht so das Radiohören

und Fernsehen auch auf tragbaren Geräten im Urlaub oder unterwegs. Das

Telefon, bis dahin hauptsächlich im Büro verwendet, bekommt allmählich

seinen Platz im Eigenheim. Mit dem Videorecorder können ab den 1970er

Jahren Fernsehsendungen aufgezeichnet werden, wodurch die starren

Programmbeginnzeiten der Rundfunkanstalten an Bedeutung verlieren.

Unabhängigkeit schaffen auch Anrufbeantworter, die in Abwesenheit

Telefonanrufe aufzeichnen. Telefaxgeräte ermöglichen Briefe rasch über

Telefonleitungen zu übertragen. Nach den Autoradios kommen auch

Autotelefone dem gestiegenen Bedürfnis nach Mobilität entgegen. Die

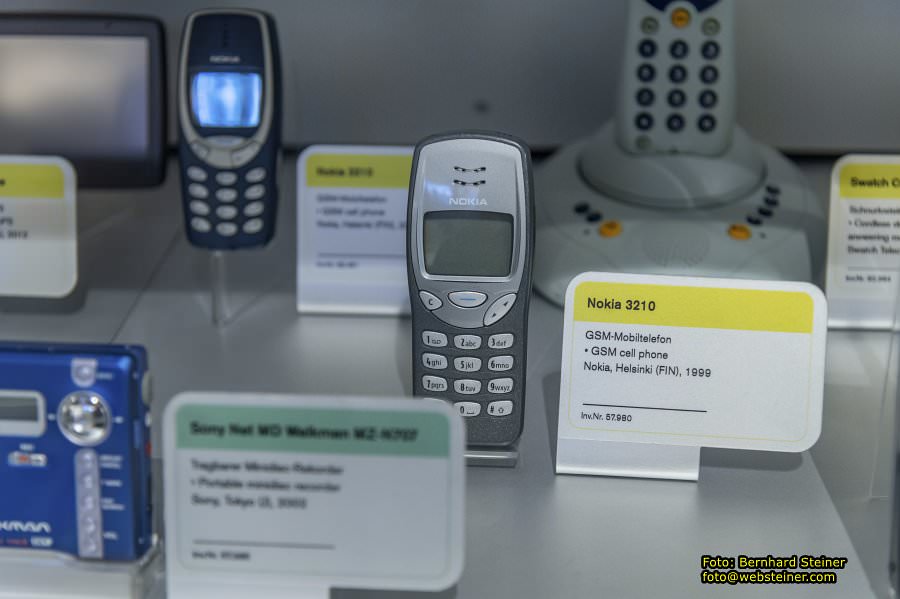

Mobilfunktechnik macht das Telefon in den 1990er Jahren draht- und

ortsunabhängig; per Handy ist man immer und überall erreichbar - ob man

will oder nicht!

Nokia 3210, GSM-Mobiltelefon, Nokia, Helsinki (FIN), 1999

Hamann E, Elektrische Rechenmaschine, Deutsche Telephon Werke und

Kabelindustrie AG, Berlin, 1954

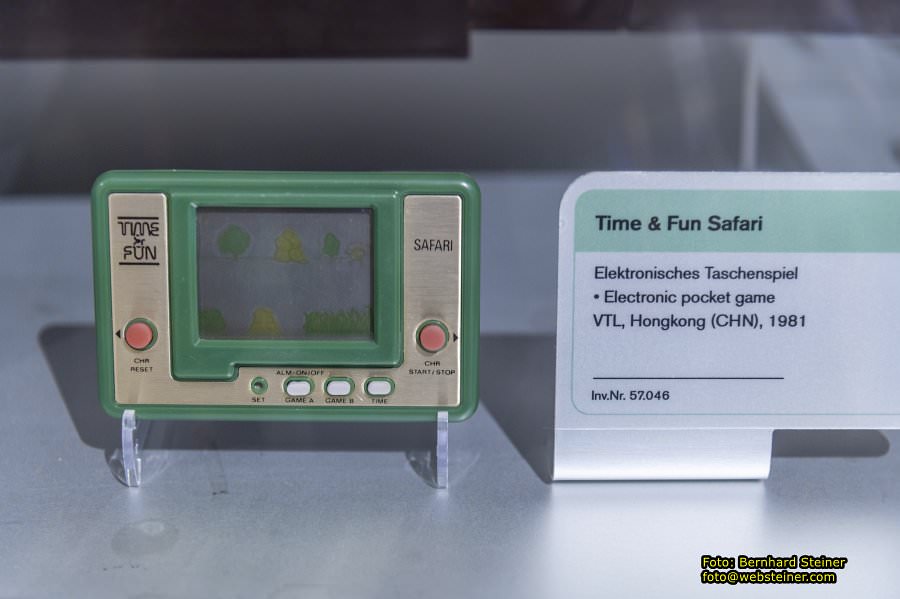

Time & Fun Safari, Elektronisches Taschenspiel, VTL, Hongkong

(CHN), 1981

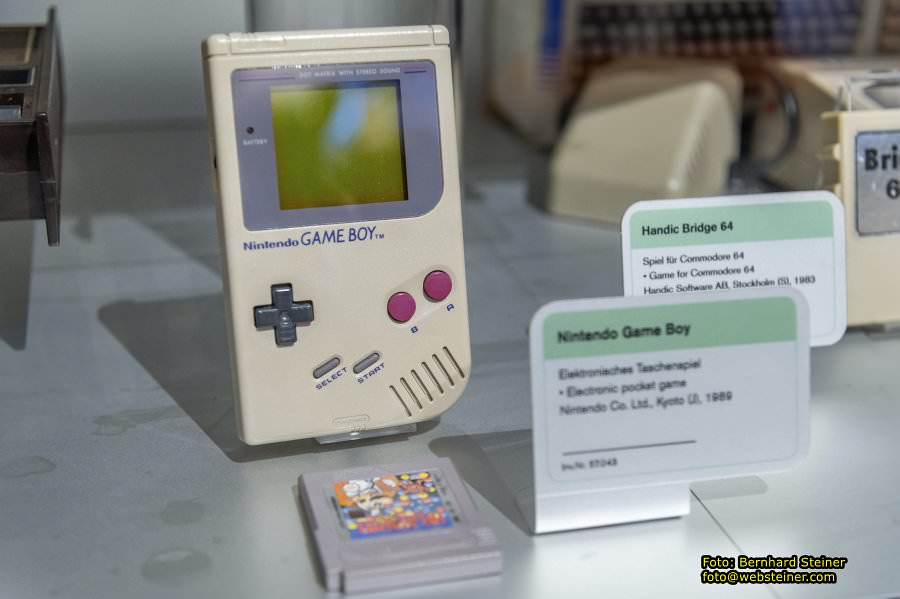

Nintendo Game Boy, Bettronisches Taschenspiel, Nintendo Co. Ltd, Kyoto

(J), 1989

Commodore 64, Personal Computer Commodore Business Machines, Ontario

(CAN), 1982

Tonfilm

Versuche, den stummen Bildern der Leinwand Tonaufnahmen zu unterlegen,

scheitern zunächst an Problemen wie der geringen Lautstärke und dem

mangelhaften Gleichlauf zwischen Bild und Ton. Zwar gibt es seit den

1910er Jahren kaum eine Filmvorführung ohne Musikbegleitung, doch ist

die lippensynchrone Wiedergabe von Sprache erst nach langwierigen

Versuchen möglich. Als erster Tonfilm gilt The Jazz Singer, ein amerikanischer

Nadeltonfilm von 1927. Zum weltweiten Standard wird aber erst das

spätere Movietone-System, bei dem der Ton nicht von einer gleichzeitig

abgespielten Schallplatte kommt, sondern als Lichtspur direkt auf den

Filmstreifen kopiert ist. Die Umstellung auf den Tonfilm erfordert ein

Umrüsten der Projektoren und Kinos und die Festlegung der Bildfrequenz.

Der Tonfilm verändert aber auch die Verleihbedingungen radikal: Filme

sind jetzt nur mehr dann weltweit einsetzbar, wenn sie in verschiedenen

sprachlichen Versionen hergestellt werden.

Western Electric, Nadel- und Lichttonfilmprojektor, Electrical

Research, New York (USA), 1928

35mm-Filmschneidetisch, Prevost S.R.L., Mailand (I), um 1940

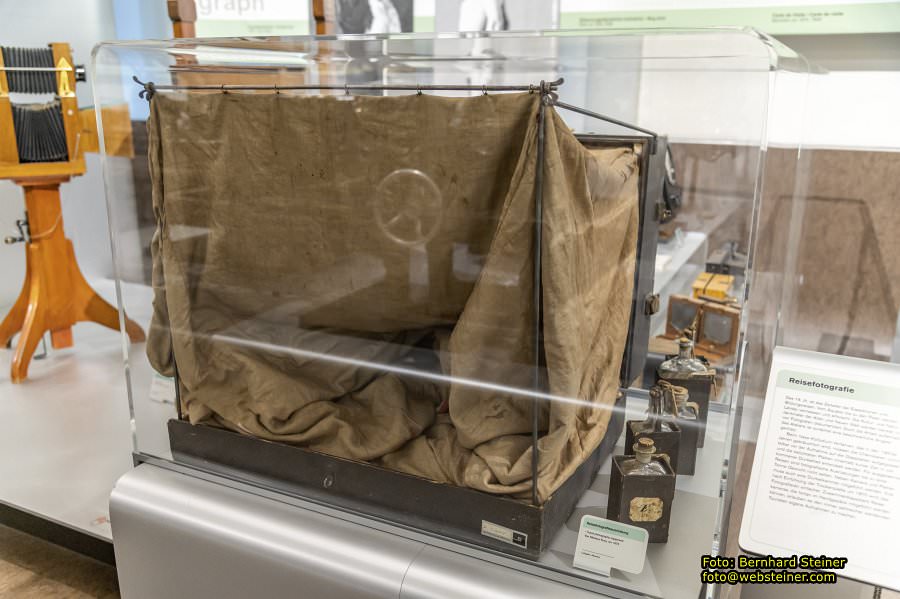

Reisefotografie

Das 19. Jh. ist das Zeitalter der Expeditionen und Bildungsreisen. Vom

Äquator bis zu den Polen werden Länder vermessen und erforscht. Die

Kultur- und Naturdenkmäler der Alten und Neuen Welt werden bereist und

von Fotografen dokumentiert. Doch die Arbeit außerhalb des Ateliers ist

zunächst eine beschwerliche Angelegenheit. Beim Nass-Kollodium-Verfahren, das in den 1850er Jahren gebräuchlich

wird, müssen die Chemikalien unmittelbar vor der Aufnahme auf die

Glasplatten aufgegossen und die belichteten Platten innerhalb kurzer

Zeit in vollkommener Dunkelheit entwickelt werden.

Für ausgedehnte Reisen sind fotografische Ausrüstungen bis zu einer

Tonne Gewicht nicht selten. Neben Kamera und Platten muss auch eine

Dunkelkammer mitgeführt werden. Erst nach Einführung der Trockenplatte

um 1870 wird das Fotografieren einfacher. Zusammenklappbare

Reisekameras, die fortan im Handgepäck mitgeführt werden können,

erlauben es den immer zahlreicher werdenden Touristen eigene Aufnahmen

zu machen.

Reisekamera, G. Westmüller, Linz (A), um 1900

Reisekamera mit Stativ, Christoph Schaller, Wien (A), um 1900

Seit dem Altertum wird der Abakus von Händlern in Asien und in Europa

zum Rechnen verwendet. Am Abakus werden Zahlwerte durch Holzkugeln

dargestellt, die auf Stäben aufgefädelt sind. Die Stäbe tragen

entsprechend dem Stellenwertprinzip - im Dezimalsystem - Kugeln für

Einer, Zehner, Hunderter usw. Beim Verrechnen werden sie entsprechend

verschoben. Durch den Übertrag - eine Summe zehn wird nicht durch zehn

Einerkugeln, sondern durch eine Zehnerkugel dargestellt - herrscht

stets Überschaubarkeit.

Auf Stellenwertprinzip und Dezimalsystem basiert auch das indische

Ziffernsystem, das über Ziffern von eins bis neun und über ein Zeichen

für null verfügt. Durch die Null wird die Stellenwertschreibweise auf

Papier möglich, die aufwändige Rechenoperationen rascher durchzuführen

erlaubt als mit römischen Ziffern. Die indischen Ziffern gelangen im

Mittelalter durch arabische Kaufleute nach Europa, wo sie in den

Kontoren der Handelsstädte eine effiziente Buchführung ermöglichen.

Schtschoty, Abakus, Russland, 19. Jh.

Es gibt weltweit über hundert unterschiedliche Spurweiten. Die Wahl der

Spurweite hat wirtschaftliche und politische Gründe. Die breiteste Spur

mit 1.676 Millimeter ist die indische Breitspur. Liegt das Maß unter

1.435 Millimetern, spricht man von Schmalspur. In Europa herrscht die

Normalspur vor. Das Hauptbahnnetz in Spanien hat 1.672 Millimeter, in

Russland, Finnland und den baltischen Staaten 1.529 Millimeter.

Der 1981 gegründete österreichische Flugzeughersteller Diamond Aircraft

aus Wiener Neustadt beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter in Österreich,

Kanada und China. Er ist weltweit einer der größten Hersteller von

Leichtflugzeugen. Mit einer DA42 von Diamond Aircraft gelang der erste

Transatlantik-Non-Stop-Flug eines dieselbetriebenen Flugzeugs. Es dient

als Reiseflugzeug, wird aber auch in der Pilotenausbildung verwendet.

Eine für Überwachungsaufgaben eingesetzte Spezialversion kann bis zu

zwölfeinhalb Stunden in der Luft bleiben und über 1.900 Kilometer weit

fliegen. Bisher wurden über 800 Stück von dieser Maschine erzeugt. Der

Erstflug dieser DA42 mit Firmengründer und Cheftestpilot Christian

Dries fand am 9. Dezember 2002 statt. Der Rumpf ist aus sehr leichten

Glas- und Karbonfasern gefertigt.

Diamond DA42 Twin Star (OE-VPS)

Prototyp, Länge: 8,56 m, Spannweite: 13,55 m, Startgewicht: 1.785 kg,

Leistung: 2 x 125 kW (170 PS), Besatzung: 4 Personen,; Diamond

Aircraft, Wiener Neustadt, 2002

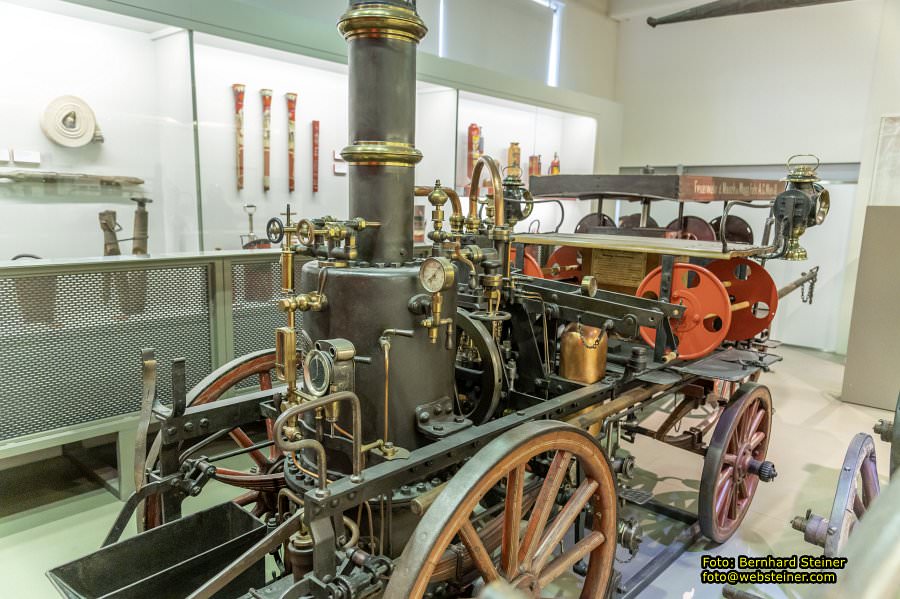

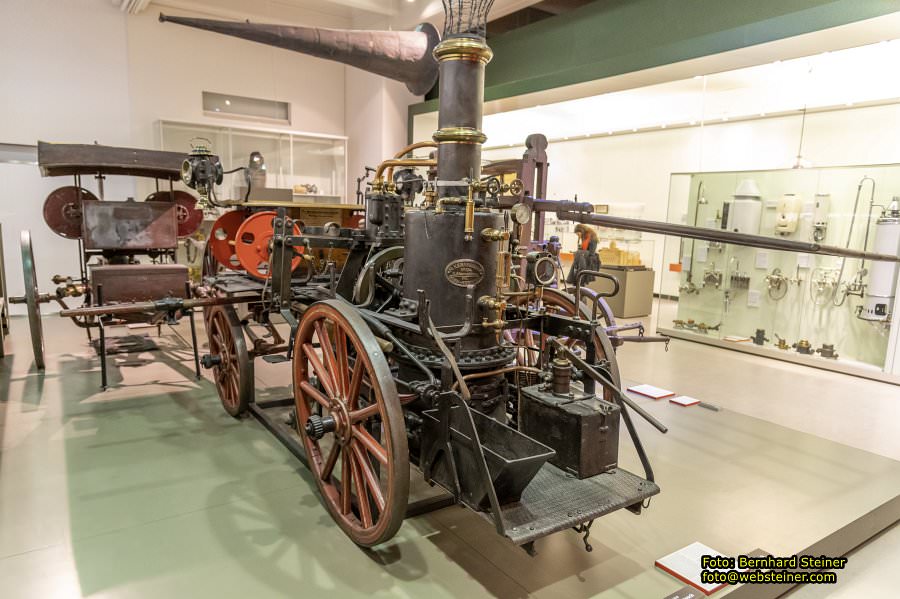

Feuerwehrwagen

Im Unterschied zur selbsttätigen Feuerbekämpfung mit einzelnen Geräten,

erfordern Wagen den Einsatz einer Mannschaft oder zumindest mehrerer

Personen. Bei den ein- oder zweizylindrische Kastenspritzen wurde der

erforderliche Wasserdruck von einer Pumpmannschaft durch händisches

Bewegen der Kolbenstangen erzeugt. Wesentlich höhere Leistungen konnten

durch den Einsatz von Dampfspritzen erreicht werden. Als Dampferzeuger

fungiert ein Kessel, den eine eigens ausgebildete Fachkraft - der

Maschinist - bediente. Dampf- und Spritzenzylinder sind liegend,

stehend oder auch in schräger Anordnung auf einem vierrädrigen Wagen

montiert. In Österreich wurden seit den 1870er Jahren durch die Firma

Wm. Knaust, Linz, Dampffeuerspritzen gebaut. Die ersten Freiwilligen

Feuerwehren setzten oft kombinierte Dampf- und Handspritzen ein.

Gezogen wurden diese rund 1,5 Tonnen schweren kutschenartigen Maschinen

von Pferden. Im Unterschied zum Hand- oder Dampfbetrieb kam bei der

Motorspritze ein Benzinmotor zum Einsatz. Diese Feuerspritzen waren

schnell und ohne Zeitverzögerung durch Anheizen einsetzbar.

Das Löschwasser muss durch die Mannschaft bzw. durch Fuhrwerke zum

Kasten, auf dem sich das Pumpwerk befindet, herbeigeschafft oder über

Spritzen mit Saugvorrichtung aus Flüssen, Löschteichen oder anderen

Behältern entnommen werden.

Feuerlöschmaschine Sulldorf, einzylindrische, vierrädrige Feuerspritze

mit Wenderohr, 1742-1791

Abgesehen von den Rädern, Deichsel, Werkzeugkiste und Beplanung des

Kutschbockes ist die Feuerlöschspritze vollständig aus Metall

konstruiert. Im mittleren Teil des Rahmens sind die Dampfmaschine und

das Pumpwerk eingebaut. Die Pumpenanlage kann sowohl mit der

Dampfmaschine als auch händisch betrieben werden. Die Handpumpe besitzt

einen Wippenantrieb, dessen Ausleger ein- bzw. umgeklappt werden

können. Hinter dem Kessel befindet sich der Heizerstand mit den

Bedienarmaturen. Auf dem Boden sind eine Handspeispumpe und ein

Vorratsbehälter für Brennstoffe angebracht. Ein Funkenfänger am

Schornstein soll Funkenflug verhindern. Der einfache Kutschbock kann

vier Personen aufnehmen, darunter befindet sich eine Werkzeugkiste.

Seitlich davon hängen die Halterungen für die Schlauchhaspeln. Die für

den Betrieb notwendige Dampfleistung wird bereits bei der Anfahrt durch

Heizen erzeugt. Dampf- und Handspritze arbeiten voneinander unabhängig,

um bei einer Störung zumindest ein Werk verwenden zu können.

Feuerdampfspritze Kittsee

Kombinierte Dampf- und Handspritze der Feuerwehr Kittsee (Burgenland),

Type 134, 11 Atmosphären, ca. 1911

Fr. KERNREUTER, № 134, 11 Atmosphären, WIEN-HERNALS

Häusliche Aborte

Dass wir heute unser Bedürfnis an fast jedem Aufenthaltsort bequem

verrichten können, ist das Ergebnis sanitärer Technik. Moderne WCs - an

ein Abwasserkanalnetz angebundene Wasserklosetts (von englisch „water

closet") - entsorgen Fäkalien geruchsarm. Bei der technischen

Entwicklung achtete man darauf, dass die als unangenehm empfundenen

Abfallstoffe immer diskreter verschwanden. Bis nach Mitte des 19.

Jahrhunderts waren Nachttöpfe, Kübel und Zimmerklosetts in Gebrauch,

die auf der Straße in die Gosse oder in Kanäle entleert werden mussten.

Plumpsklos in der Nähe der Hauseingänge kamen als Nächstes, bis ab 1870

schließlich die breite Versorgung der Häuser mit Wasser- und

Abwasserleitungen den Wiener Standard von Bassena und Gangklosett auf

den Wohnetagen etablierte.

Der nächste Schritt der Verhäuslichung des WCs, seine Integration in

den Wohnraum, blieb zunächst ein Privileg der Oberschicht.

Vorangetrieben wurde er auch durch die wachsende Bedeutung von

Intimität: Das steigende Scham- und Peinlichkeitsempfinden verlangte

nach Raumabschluss und Ungestörtheit. Erst mit dem Gemeindebau der

1920er Jahre begann die Demokratisierung dieses privaten Luxus', auf

den der größere Teil der Wiener noch bis in die 1960er und 1970er Jahre

warten musste.

Kriegsprothesen

Der Erste Weltkrieg war der erste industriell geführte Krieg: mit

massenhaftem Einsatz von Mensch und Material. Kriegsverletzte mit

früher kaum überlebbaren Versehrungen erlitten massive körperliche,

psychische wie soziale Traumata, die es zu bewältigen galt. Die

Prothesentechnik reagierte auf die verheerenden Kriegsfolgen mit einem

starken Entwicklungsschub. Der Massenbedarf an Ersatzgliedmaßen führte

zur Entwicklung von funktionellen, spezialisierten Arbeitsprothesen.

Zusätzlich entstand ein eigener Zweig der kosmetischen Prothetik, um

den zahllosen Versehrten eine neue soziale Identität zu ermöglichen. So

unterschied man etwa die „Arbeitshand" von der kosmetischen

„Sonntagshand", die privat getragen wurde. Resozialisierung bedeutete

für Kriegsinvalide vor allem Leistungsdruck, sie mussten sich mit den

körperfremden Prothesen im Rahmen ihrer Arbeit vertraut machen.

Rehabiltationsprogramme waren volkswirtschaftlich motiviert und wurden

propagandistisch beworben. Man appellierte an den Willen der

Betroffenen und erhob jenen zu einem Kriterium der Gesundheit.

Die antiken Statuen nachempfundenen Modellfiguren in halber

Lebensgrösse tragen sogenannte Immediat-Prothesen. Diese wurden

amputierten Patienten nach ihrer Erstversorgung aus kostengünstigen und

in der Größe verstellbaren Materialien vorübergehend angepasst. Sie

sollten schon im Heilungsstadium dazu motivieren, möglichst schnell

wieder gehen zu lernen, um nicht die aufwändige Fertigung des

endgültigen anatomischen Kunstbeines abwarten zu müssen.

Sechs Modellfiguren mit Immediat-Beinprothesen, anlässlich der

Kriegsausstellungen im Kaisergarten, Wiener Prater, ca. 1916/1917

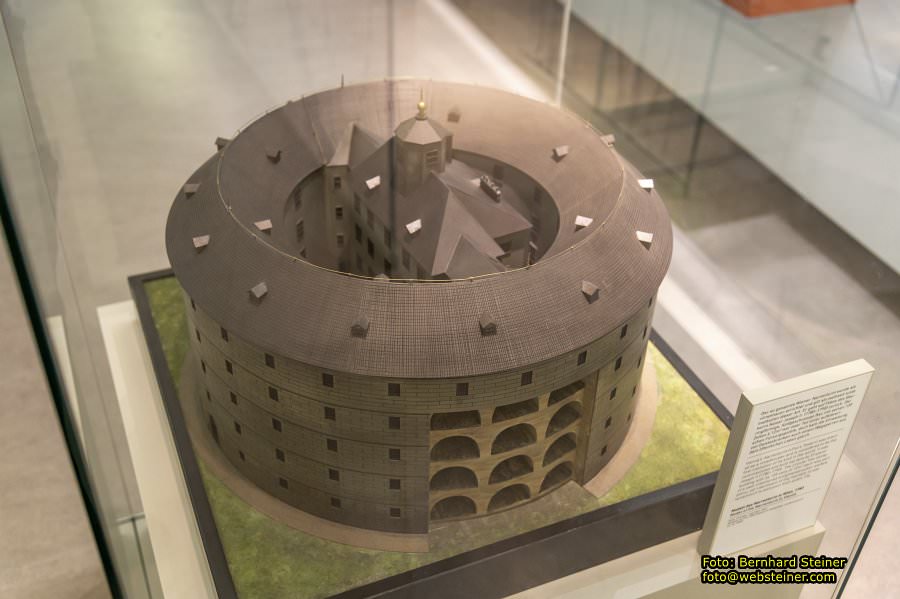

Der so genannte Wiener Narrenturm wurde als „Irrenhaus" errichtet und

gilt als weltweit erste Institution dieser Art. Er geht auf Pläne des

Bauherrn Kaiser Joseph II. (1780-1790) zurück. Der ringförmige,

fünfgeschossige Bau mit seinen 139 Zellen à 12m² war zwar Teil einer

aufklärerischen Fürsorgepolitik, doch kam die Einweisung von

Geisteskranken auch einem Wegsperren aus dem öffentlichen Leben gleich.

Modell des Narrenturm in Wien, 1783

Spielzeug hat über die primäre Funktion hinaus stets auch dazu gedient,

dass sich Kinder in eine zukünftige Erwachsenen- und Geschlechterrollen

einüben. So finden Baukästen und Blechspielzeug das Technik-Spielzeug

der Buben - ihre Entsprechung in den Puppenküchen und Haushaltsgeräten

für Mädchen. In der Gestaltung der Puppenküchen spiegeln sich auch die

jeweils aktuellen Küchenkonzepte einer Zeit wider.

Puppenküche, ca. 1920

Die Küche ist aus Stahlblech gefertigt, der Herd lässt sich mit

Trockenspiritus beheizen.

Puppenküche, ca. 1962

Gaudí, die Architektur und der von der Natur inspirierte Modernismus

Antonio Gaudí (1852-1926) sagte, dass "der Architekt der Zukunft sich

auf die Nachahmung der Natur stützen wird, weil sie die rationellste,

dauerhafteste und wirtschaftlichste aller Methoden ist". Als

Wegbereiter der Nachhaltigkeit in der Architektur optimierte er die

strukturelle und bioklimatische Gestaltung seiner Gebäude, verwendete

Steine aus der unmittelbaren Umgebung, nutzte Abfallmaterialien und

ahmte die Formen der Natur in seinem eigenen, organischen Stil nach.

Modell des Drachens im Park Güell, Barcelona: Der Drache ist bedeckt

mit Trencadís, einem Mosaik aus unregelmäßigen Keramik-, Glas- oder

Marmorstücken, einer Technik, die Gaudívor einem Jahrhundert populär

machte.

Ein furchterregender Anblick

Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es unterschiedliche

und diffuse Vorstellungen über die Ursache von Krankheit. Mit der

Bakteriologie änderten sich Wahrnehmung und Bekämpfung von Krankheit:

Ein exakt definiertes Objekt, das Bakterium, war nun als Erreger

erkannt. Durch die technische Möglichkeit der Mikrofotografie gelangte

das Bild des Bakteriums massenhaft in Ausstellungen, Zeitschriften,

Merkblätter und Lichtbildvorträge. Das Foto war von Anfang an

entscheidend an der Herstellung und Verbreitung des neuen Wissens

beteiligt: Krankheit wurde durch die Augen der Wissenschaft gesehen,

hygienische Maßnahmen änderten sich grundlegend. Die in Staub und

Schmutz allgegenwärtigen bakteriellen Gefahren sollten mit neuen

technischen Konstruktionen und disziplinierenden Verhaltensmaßregeln

bekämpft werden. Robert Koch identifizierte 1882 den Tuberkelerreger

als Krankheitsursache für die Tuberkulose. Als Hauptinfektionsquelle

galt der ausgehustete Schleim der Tuberkulosekranken. Das

Auf-den-Boden-Spucken - damals alltägliche Praxis - wurde verboten, die

Benützung des Spucknapfs und Reinlichkeit wurden hygienische Pflicht.

Spucknapf auf Metallständer, 1903

Spucknäpfe gab es in allen möglichen Varianten.

Der Reform-Spucknapf wurde nach dem Vorbild des Wasserklosetts

hergestellt: mit Wasserspülung, Siphon und Deckel. Er sollte in

Schulen, öffentlichen Gebäuden, Fabriken, Warteräumen und Restaurants

aufgestellt und zu einem generellen Hauseinrichtungsgegenstand werden.

Reform-Spucknapf, 1904

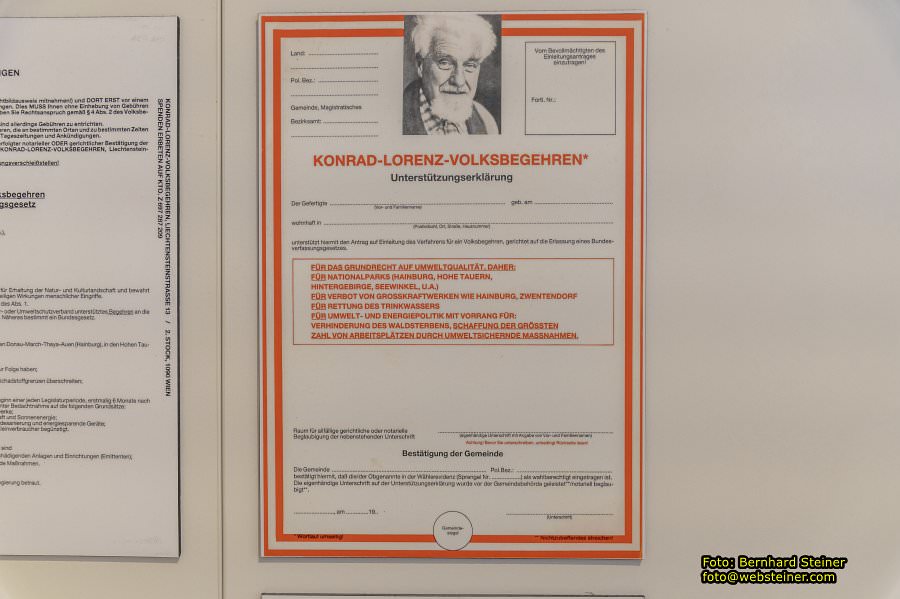

7. Mai 1984

Die geplante Errichtung eines Donaukraftwerks östlich von Wien rief

Gegner auf den Plan, die einen Baustopp und die Errichtung eines

Nationalparks forderten. Schirmherr für das nach ihm benannte

Volksbegehren war Konrad Lorenz, der ungewöhnliche Unterstützung bekam:

Bei einer „Pressekonferenz der Tiere" machten Politiker, Künstler und

Journalisten auf originelle Weise auf die Zerstörung der Stopfenreuther

Au aufmerksam. Das Kraftwerk wurde nicht gebaut, 1996 der Nationalpark

Donau-Auen ausgerufen.

Sie ist die größte, schwerste, stärkste und schnellste Dampflokomotive,

die jemals in Österreich gebaut wurde: die 12.10! Mit den

Dampflokomotiven der Baureihe 12 setzte die junge Republik in den

1930er Jahren neue Maßstäbe auf der Hauptverkehrsachse

Wien-Salzburg. Die 12.10 wurde im Jahr 1936 in der

Lokomotivfabrik Floridsdorf gebaut. Lok und Tender sind insgesamt 22,6

Meter lang und 138 Tonnen schwer. Mit ihren 2.700 PS brachte sie es auf

eine Maximalgeschwindigkeit von 154 km/h – Rekord in der damaligen Zeit!

Aufwändige Restaurierung

Um den Stahlkoloss restaurieren und ins Haus einbringen zu können,

mussten viele organisatorische und logistische Herausforderungen

gemeistert werden. Das Gesamtgewicht der Lokomotive mit Tender macht

sie zum schwersten Objekt in der Museumssammlung. Für die Restaurierung

mussten neben vielen Kleinteilen auch die tonnenschweren Achsen

ausgebaut werden.

Vergiftungen durch Metalle

Schon im 16. Jahrhundert verwiesen Ärzte wie Paracelsus und Georg

Agricola auf Gefahren für die Beschäftigten im Berg- und Hüttenwesen.

Wer mit Blei und Quecksilber zu tun hatte, war besonders gefährdet.

Quecksilber verdampft schon bei Raumtemperatur und belastete Berg- und

Hüttenleute schwer. In der Bleiverarbeitung litten vorwiegend jene, die

Verbindungen wie Bleiweiß und Mennige erzeugten. Wer lachte, verriet

sein Leiden: Eine Überdosis dieser beiden Metalle wurde in einem

dunklen Saum am Zahnfleisch sichtbar. Die Vergiftung beeinträchtigte

die Verdauung und die Nerven. Quecksilberarbeiter litten unter starkem

Speichelfluss und zitterten. Vom Blei Geschädigte waren auffallend

blass und wurden von schmerzhaften Koliken geschüttelt. Im 19. und

frühen 20. Jahrhundert brachten Sozialreporter diese Missstände an die

Öffentlichkeit. Ärzte, Hygieniker und Arbeitsinspektoren begannen das

Problem systematisch zu studieren und begründeten die moderne

Gewerbehygiene sowie die Arbeitsmedizin. Nur mit großer Verzögerung

fanden ihre Erkenntnisse Eingang in die Gesetzgebung.

1867 schlossen sich die meisten Bleiberger Gewerken zur »Bleiberger

Bergwerks-Union« (BBU) zusammen. Bis 1902 brachten die Mitglieder

dieser Aktiengesellschaft die gesamte Kärntner Bleiindustrie mit

Ausnahme des Standortes Raibl/Cave del Predil (Italien) in ihren Besitz.

Mustervitrine der Bleiberger Bergwerks-Union

Hersteller BBU Entstehungszeit ca. 1930

Das denkmalgeschützte Hauptgebäude wurde ab 1909 nach Plänen von Hans

Schneider errichtet und am 6. Mai 1918 als „Technisches Museum für

Industrie und Gewerbe“ eröffnet. Es grenzt stadteinwärts an den

Gustav-Jäger-Park. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt der

Auer-Welsbach-Park. Die hellen, mit Glaskuppeln überdachten Innenhöfe

gelten als Besonderheit des Gebäudes.