web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Tulln an der Donau

die Gartenstadt, Juni 2023

Tulln an der Donau ist eine Bezirkshauptstadt im

Bundesland Niederösterreich. Der Ort wird aufgrund der vielen

Gärtnereien mit zahlreichen Rabatten auch als Gartenstadt bezeichnet.

Römermuseum, Egon Schiele Museum und DIE GARTEN TULLN zählen zu den

Sehenswürdigkeiten.

1729 wird das „Wasserkreuz" in Tulln ans Ufer geschwemmt. Die

BürgerInnen der Stadt lassen eine Kapelle errichten. Sie gedenken dort

zu Allerheiligen der unbekannten Toten, die in den wilden Wassern ihr

Leben ließen. Denn die Donau hat zwei Gesichter. Sie ist Lebensader und

Schicksalsstrom, Ernährerin und Zerstörerin. Zweimal gibt es in Egons

Kindheit Hochwasseralarm. 1897, als Reif, Hagel und Überschwemmungen

die Bewohner des Tullnerfeldes heimsuchen. Nur zwei Jahre später müssen

ganze Dörfer entlang der Donau evakuiert werden. Die Schieles, die in

einer großen Dienstwohnung am Bahnhof von Tulln leben, sind von den

Fluten nicht betroffen. Doch in der Stadt hinterlässt das Hochwasser

seine Spuren.

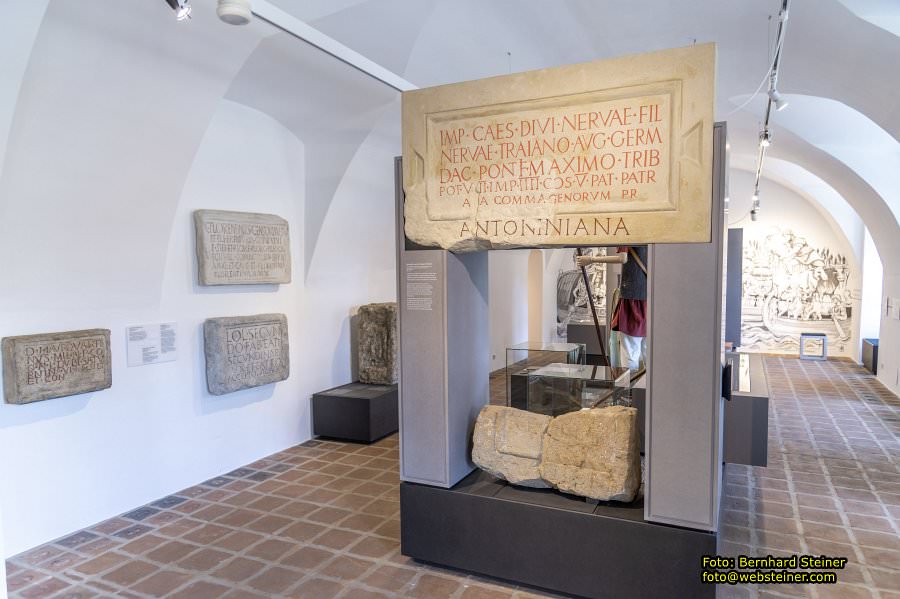

Im ehemaligen Frauenkloster wartet eine Zeitreise durch alle Epochen:

Das in Österreich einzigartige Virtulleum verknüpft mittels App 30

wertvolle Objekte mit 30 spannenden Orten in der Stadt. Das Römermuseum

zeigt das militärische und zivile Leben im Römerlager Comagenis auf

moderne Art.

Das STADTMUSEUM TULLN vereint das Römermuseum, die Dokumentation über

das kaiserliche Frauenstift und das Virtulleum. Im Römermuseum im Marc

Aurel-Park wird das Leben im Römerlager "Comagena" von 90 bis 488 n.

Chr. lebendig, mit Originalfunden, Dioramen, Modellen und Bildern.

Besondere Schwerpunkte sind das militärische und zivile Leben sowie die

Provinz Noricum. Ein Modell des Kastells und die Darstellung von Wegen,

die noch heute existieren, veranschaulichen die historische

Entwicklung. Eine Bilddokumentation zeigt weitere Kastelle im Tullner

Raum. Das Römermuseum Tulln wurde mehrfach mit dem Österreichischen

Museumsgütesiegel ausgezeichnet, das für exzellente Museumsarbeit

steht. Nur 223 Museen in Österreich tragen diese Auszeichnung. Das

STADTMUSEUM TULLN bietet somit nicht nur spannende Einblicke in die

Vergangenheit, sondern auch eine herausragende kulturelle Erfahrung,

die auf Qualität und Geschichte setzt.

Inhaltlich reicht der Spannungsbogen von der Zeit, als die Römer die

Grenzen ihres Imperiums bis an die Donaugrenze erweiterten, über die

Markomannen-Kriege und die Hunnen bis zur Christianisierung und dem

Wirken des Heiligen Severin, der in Comagenis predigte, bevor die

romanische Bevölkerung am Ende des 5. Jh. nach Italien abzog.

Bereits vor 2.000 Jahren beschäftigten sich die Menschen in Tulln mit

Themen wie Logistik, Mobilität, Migration, Handel, Religion, Brauchtum,

Wasser-Versorgung und Hygiene – genau wie heute. Das neu gestaltete

Römermuseum zeigt mit Comic-Animationen, Zinnfiguren-Dioramen und

lebensgroßen Figurinen römische Zivil- und Militärgeschichte und nimmt

die BesucherInnen mit auf eine lebendige Zeitreise ins historische

Tulln, damals Teil der Provinz Noricum.

Leichter Helm der Hilfstruppen mit Kreuzbandverstärkung, 2./3. Jh. n.

Chr. (Kopie)

Römischer Legionär, spätes 2. bis frühes 3. Jh. n. Chr.

Die Bekleidung des Legionärs besteht aus einer kurzärmeligen Tunika,

die mit dem vorne mit Lederstreifen versehenen Militärgürtel (cingulum

militiae) gegürtet ist, aus einem Halstuch (focale) und Riemensandalen

(caligae). Zum Schutz des Körpers trägt er einen Streifenpanzer (lorica

segmentata) und einen schweren Infanteriehelm mit Kreuzbandverstärkung

und Stirnschild. Der große Infanterieschild (scutum) ist mit

Jupitersymbolen (Adlerflügel, Donnerkeil und Blitz) und dem Wappentier

der Legio II Italica (Wölfin mit den Zwillingen Romulus und Remus)

bemalt. Bewaffnet ist er mit dem Infanterieschwert (gladius) der

jüngeren Form mit Ortband an der Scheide, einem Dolch (pugio) und der

typischen Wurfwaffe (pilum).

Lagerbau

Jede Truppe erbaute bei Ankunft am Garnisonsort ein Lager mit allen

notwendigen Bauten und Ein-richtungen nach einem einheitlichen Schema.

Die Größe des Lagers, meist in Form eines Rechtecks mit abgerundeten

Ecken angelegt, richtete sich nach Truppenart und Mannschaftsstärke.

Kastelle waren keine Festungen, sondern durch Gräben, Mauern und Türme

gesicherte Kasernen. Mittelpunkt des Lagers war das Stabsgebäude

(principia), in dem die Diensträume des Komman-deurs untergebracht

waren sowie die Schreib-stuben der Verwaltung, die Waffenkammern und

das Fahnenheiligtum, in dessen Keller die Truppenkasse aufbewahrt

wurde. Als Zeichen der Loyalität der Soldaten waren im Stabsgebäude

lebensgroße Statuen des Kaisers als oberster Feldherr aufgestellt.

Neben den principia lagen das Wohngebäude des Truppenkommandanten,

Werkstätten, Speicherbauten und das Lazarett. Die Mannschaftsbaracken

befanden sich im vorderen und hinteren Lagerteil.

Soldaten beim Bau eines Militärlagers

Das Bild zeigt die Anlage der Lagergräben, deren Aushub zur Errichtung

des Lagerwalles aufgeschüttet wird. Der Lagerwall wurde feindseitig mit

Holzplanken, Rasensoden oder wie in Tulln mit ungebrannten Lehmziegeln

befestigt. Im Hintergrund sind Landvermesser dabei, mit dem

Vermessungsinstrument (groma) die Fluchten der Lagerstraßen und

Bauparzellen zu bestimmen und mit langen Messlatten die Straßen- und

Parzellenbreiten abzustecken.

Aufgaben der Soldaten

Neben der militärischen Funktion hatte das römische Heer auch wichtige

Aufgaben in der zivilen Verwaltung und bei der Errichtung der

Infrastruktur in den Provinzen. Der Bau von Straßen, Brücken,

Wasserleitungen und Militäranlagen sowie die Produktion von Baumaterial

in eigenen Versorgungsbetrieben wie Steinbrüchen, Kalköfen und

Ziegeleien wurden weitgehend von der Armee selbst durchgeführt. Für all

diese Bereiche gab es in der Truppe Spezialisten.

Die in den Militärziegeleien erzeugten und mit dem Namen der Einheit

gestempelten Ziegel sind neben Militärdiplomen, Grabdenkmälern und

Weihesteinen der Soldaten wichtige Quellen zur Geschichte und der

Bautätigkeit der Truppen in den Provinzen. Innerhalb der

Provinzverwaltung war das Militär auch in hoheitliche Aufgaben

eingebunden. Soldaten wurden als Verwaltungs- und Justizpersonal, bei

der Steuereinhebung, bei Polizei- und Zollaufgaben, zur Kontrolle des

Personen-und Warenverkehrs und als Eskorten eingesetzt.

Der römische Reiter

Die Ausrüstung der römischen Kavallerie unterschied sich von jener der

Infanterie. Die Reiter trugen Kniehosen (feminalia), Kettenhemd oder

Schuppenpanzer sowie Helme mit kurzem Nackenschutz und breiten, die

Ohren verdeckenden Wangenklappen. Oftmals waren die Helme aufwändig mit

nachgebildeten oder echten Haarlocken verziert. Als Waffe trugen sie

neben dem Ovalschild ein Langschwert (spatha) sowie Lanzen und

Wurfspeere. Spezialisierte berittene Einheiten wie die ala I Commagenorum sagittaria

verwendeten den aus Holz, Sehnen und Bein zusammengesetzten

orientalischen Reflex- oder Kompositbogen und Pfeile mit dreiflügeligen

Pfeilspitzen.

Die Kosten für Ausbildung und Versorgung der Reiter war fünfmal höher

als für gleich große Fußtruppen. Aufgrund ihrer Schnelligkeit und

größeren Reichweite, bis zu 80 km am Tag, waren sie ein wichtiges

taktisches Element an den römischen Grenzen. Sie wurden auch für

Kundschaftszüge, Patrouillen und Kurierdienste eingesetzt.

Römischer Hilfstruppenreiter,

1. Jh. n. Chr.

Der Reiter trägt eine kurzärmelige Tunika, wadenlange Reiterhosen und

Sandalen (caligae) mit Sporen. Als Schutzwaffen trägt er einen

Kettenpanzer (lorica hamata), einen Reiterhelm mit breiten

Wangenklappen und aufgeklebter blonder Perücke sowie einen ovalen, mit

Randbeschlägen verstärkten Schild mit bronzenem Schildbuckel (umbo).

Die Angriffswaffen bestehen aus dem über der linken Schulter am

Schwertriemen (balteus) befestigten langen Reiterschwert (spatha),

einer Reiterlanze (hasta) und drei kurzen Wurfspeeren, die in einem am

Sattel befestigten Köcher mitgeführt wurden.

Suebe in germanischer Tracht

des 2. Jhs. n. Chr.

mit langer Hose, hemdartigem Kittel und einem an der rechten Schulter

von einer Fibel zusammengehaltenen Mantel. Die Haare sind an der

rechten Schläfe zum sogenannten Suebenknoten gebunden, eine für Krieger

des germanischen Stammes der Sueben charakteristische Haartracht, wie

der römische Historiker Tacitus berichtet.

Münzdepotfund, 3. Jh. n. Chr.

Bei Bauarbeiten in Tulln wurden 1966 südlich des Kastells, knapp

außerhalb der Lagermauer, 1.745 römische Silbermünzen (1.383

Antoniniane, 362 Denare) geborgen. Die Prägungen reichen von 195 n.

Chr. (Septimius Severus) bis 257/258 n. Chr. (Valerian I.). Die

jüngsten Münzen legen einen Vergrabungszeitraum um 260 n. Chr. nahe.

DIE ROMER GEHEN - DIE SPÄTANTIKE

FESTUNGSSTADT COMAGENIS

Nach den Wirren des 3. Jhs. n. Chr. erlebte das Römische Reich in der

Regierungszeit des Kaisers Constantinus I. (306-337 n. Chr.) eine späte

Blütezeit. Er setzte die unter Diokletian begonnene Heeresreform fort,

die eine nachhaltige Sicherung und Stabilisierung der Grenzprovinzen

ermöglichte. Die Lagerbesatzungen wurden auf die vermehrte Zahl der

Kleinkastelle und Burgi aufgeteilt. Die Kastelle wurden neuen

Kampftechniken angepasst und mit über die Mauerflucht hinausragenden

Eck- und Zwischentürmen (Fächer-und Hufeisentürmen) verstärkt. Nach der

zweiten Hälfte des 4. Jhs. n. Chr. verstärkte sich der Druck der

beginnenden Völkerwanderung auf die Reichsgrenzen. Als Gegenmaßnahme

wurde im Donauraum die Grenzverteidigung ein letztes Mal unter Kaiser

Valentinian I. (364-375 n. Chr.) wieder instandgesetzt und durch

Kleinkastelle und Wachtürme verstärkt. In einer Ecke der Kastelle

entstanden Kleinfestungen (Restkastelle) mit geringer Besatzung. Im

frei gewordenen Lagerareal siedelte sich die Zivilbevölkerung an, die

Kastelle wurden zu Kleinstädten (oppida).

Eine der wichtigsten Quellen zur militärischen und zivilen Gliederung

des spätrömischen Reiches ist die Notitia Dignitatum, eine Art

Staatshandbuch mit Ämterverzeichnis aus dem frühen 5. Jh. n. Chr., in

dem Kastelle mit ihren Einheiten genannt werden. Dies ermöglicht eine

Rekonstruktion der Truppenstationierungen während der Spätantike. Für

Comagenis wird darin eine Einheit der lanciarii Comaginenses angeführt.

Es ist dies die letzte bekannte reguläre Truppe des römischen Heeres im

Tullner Lager. Im Jahr 395 n. Chr. kam es zur endgültigen Teilung des

Römischen Reiches in eine Ost- und eine Westhälfte. Noricum gehörte nun

zum Weströmischen Reich mit der neuen Hauptstadt Ravenna. Die

dramatisch verschlechterte wirtschaftliche Situation führte schließlich

im 5. Jh. n. Chr. zum Zusammenbruch der römischen Staatsverwaltung und

damit auch der Provinzverwaltung. Die Orte am Limes waren ständigen

Plünderungen und Zerstörungen durch verschiedene einfallende

Völkergruppen ausgesetzt. Um die Mitte des 5. Jhs. n. Chr. verwüsteten

Hunnen unter König Attila auf ihrem Zug nach Gallien die

Donauprovinzen. Über die Zustände in Ufernoricum, u.a. auch in

Comagenis, nach Attilas Tod im Jahr 453 n. Chr. bis zum Zusammenbruch

des Römischen Reiches berichtet die Vita des Hl. Severin.

Infanteriesoldat, 4. Jh. n. Chr.

Die Ausrüstung der Truppen des spätrömischen Grenzheeres (limitanei,

riparienses) bestand aus einer langärmeligen Tunika, langen Hosen und

einem weiten Radmantel (sagum), der an der rechten Schulter mit einer

Zwiebelknopffibel geschlossen wurde, sowie aus hochgeschlossenen

Schuhen (carbatinae). Tunika und Mantel waren mit Zierbesätzen

(segmenta) geschmückt. Charakteristisch war der breite, mit

kerbschnittverzierten Metallplatten beschlagene Ledergürtel. Den Kopf

schützte ein eiserner Kammhelm mit Nasenschutz. Die Bewaffnung bestand

aus einem Langschwert (spatha), einer Stoßlanze (hasta), mit Blei

beschwerten Wurfpfeilen (plumbatae) und einem ovalen, mit dem

Schildzeichen der Truppe bemalten Schild.

Pferdeausrüstung

Die Ausrüstung des Pferdes war für die Effektivität der Reiterei von

großer Bedeutung. Da in römischer Zeit ohne Steigbügel geritten wurde,

musste der mit vier Hörnchen versehene Sattel dem Reiter beim schnellen

Galopp und beim Kampf den nötigen Halt geben. Sattel und Riemengeschirr

bestanden aus Leder und waren mit Metallbeschlägen, Zierscheiben und

Anhängern reich verziert. Als Trensen waren sowohl einfache, bei den

Kelten verwendete Ringtrensen als auch das in seiner Wirkung

effektivere Hebelstangengebiss aus dem Mittelmeergebiet in Gebrauch.

Hufeisen wurden bei der römischen Armee nicht benutzt, die Verwendung

von Stachelsporen aus Eisen oder Bronze ist durch Funde gesichert. Im

archäologischen Fundgut sind vor allem metallene Riemenverteiler,

verzinnte oder versilberte Metallbeschläge und Anhänger, darunter auch

Phallusanhänger, die als Unheil abwehrende Amulette dienten, sowie

Melonenperlen aus Kieselkeramik anzutreffen. Über Aussehen und

Trageweise von Sattel und Pferdegeschirr geben vor allem die

detaillierten Darstellungen auf antiken Grabsteinen und Reliefs

Auskunft.

Hunnen und verbündete Germanen ziehen um 451 n. Chr. durch das Donautal

nach Gallien (Frankreich)

DAS ENDE VON COMAGENIS - DIE ZEIT DES

HEILIGEN SEVERIN

Die bedeutendste schriftliche Quelle für die spätantike Geschichte der

Donauländer ist die Vita Sancti Severini. Die 511 n. Chr. von

Eugippius, dem Abt des Severinklosters von Lucullanum bei Neapel,

verfasste Denkschrift über das Leben Severins gibt einen anschaulichen

Bericht über die Zeit des untergehenden Römischen Reiches. Der später

als Heiliger verehrte Severin wirkte von seinem Eintreffen in Noricum

nach dem Tod Attilas 454 n. Chr. bis zu seinem Tod am 8. Jänner 482 n.

Chr. in den Provinzen Noricum Ripense und Raetia Secunda. Er gründete

an mehreren Orten Mönchsgemeinschaften und arbeitete auch karitativ zum

Wohl der notleidenden Bevölkerung. Nur dank seines diplomatischen

Verhandlungsgeschicks im Umgang mit den Germanen war es möglich, ein

einigermaßen geregeltes Leben aufrechtzuerhalten.

Der Vita ist der allmähliche Zerfall der römischen Heeresorganisation

an der Donau zu entnehmen. 454 n. Chr. lösten sich die regulären

Einheiten auf, da Soldzahlungen ausblieben. Severin weilte bald nach

seiner Ankunft auch in Comagenis. Während seines Besuches der Kirche,

die bisher archäologisch nicht nachgewiesen werden konnte, ereignete

sich am 7. September 456 n. Chr. ein Erdbeben. Das oppidum Comagenis

war bei Severins Ankunft noch durch Mauern und Tore geschützt, die von

barbarischen Föderaten bewacht wurden. Mit dem Befehl Odoakers zum

Abzug der romanischen Bevölkerung nach Italien im Jahr 488 n. Chr.

erlosch das römische Leben in Comagenis endgültig.

Ankunft des heiligen Severin vor den Toren von Comagenis, 454 n. Chr.

MITHRASKULT

Der Mithraskult, der sich seit dem frühen 2. Jh. n. Chr. nahezu in

allen Provinzen des Römischen Imperiums ausbreitete, hat seinen

Ursprung im persischen Kulturraum. Mithra war ein aus dem Felsen

geborener iranischer Licht- und Sonnengott. Von Rom ausgehend, wo der

Kult eine neue Ausprägung erfuhr, gelangte Mithras vor allem durch das

Militär an die Nordgrenze des Reiches an Rhein und Donau. Ein Großteil

der Anhänger waren Soldaten, während Frauen grundsätzlich nicht

zugelassen waren.

Der Mithraskult war ein Mysterienkult, der nur den zur Geheimhaltung

von Glaubensinhalten und Ritualen verpflichteten Eingeweihten

zugänglich war. Unsere Kenntnisse über den Kult beruhen daher

weitgehend auf bildlichen Darstellungen, Inschriften und

archäologischen Befunden. Die Kultbauten für Mithras (Mithräen) waren

meist höhlenartig in den Fels gehauen oder unterirdisch angelegt.

Zentrum des Kultraumes war stets die Darstellung der Stiertötung durch

Mithras. Der Gott, der häufig den Beinamen Sol invictus trägt, wird als

Jüngling mit phrygischer Mütze und wehendem Mantel, dessen Innenseite

oft mit einem Sternenhimmel dekoriert ist, abgebildet. Das zentrale

Motiv umgeben Sol und Luna sowie Tiere - Schlange, Rabe, Hund, Skorpion

und Löwe - als Abbild des Kosmos, den Mithras am Leben erhält. Die

Szene flankieren die beiden Fackelträger Cautes und Cautopates, die als

Begleiter des Mithras die Gegensätze von Tag und Nacht oder Anfang und

Ende des kosmischen Kreislaufes symbolisieren.

Die Symbolik der Kultbilder bezieht sich auf bestimmte Konstellationen

der Sternbilder, die mit der Deutung kosmischer Zyklen in Verbindung

stehen. Die Einweihung in die Mysterien erfolgte in sieben mit

Mutproben und Einweihungsriten verbundenen Weihegraden, die mit den

Planeten und Wochengöttern gleichgesetzt wurden. Hinweise auf rituell

abgehaltene Kultmahle geben bei Ausgrabungen in den Mithräen gefundene

Keramikgefäße, Kultgeräte und Tierknochen. Unter Kaiser Theodosius I.

(379-395 n. Chr.) wurde der Mithraskult 391 n. Chr. zusammen mit

anderen heidnischen Kulten verboten.

Mithrasrelief - Um 1720

gefunden in St. Andră vor dem Hagenthale Marmor, Mitte 3. Jh. n. Chr.

In einer halbrund abgeschlossenen Nische, die das Himmelsgewölbe

andeutet, ist die Stiertötungsszene dargestellt. Mithras mit wehendem

Mantel und phrygischer Mütze kniet auf dem zusammenbrechenden Stier und

tötet ihn. Rechts und links die beiden Fackelträger Cautes und

Cautopates, darüber Büsten von Sol und Luna, ein Rabe, unter dem Stier

ein Skorpion, eine Schlange und ein Hund. Das Votivbild wurde von einem

gewissen Verus für ein Mithräum gespendet, das sich wohl im Hinterland

des Limes befand.

Lucius Calidius Eroticus hat diesen Grabstein für sich und seine

Liebste Fannia zu Lebzeiten machen lassen.

Wirt, lass uns abrechnen!

Du hast ein Viertel Wein und Brot - macht ein As;

Fürs Essen - zwei Asse.

Geht in Ordnung.

Ein Mädchen - macht acht Asse.

Geht in Ordnung.

Heu fürs Maultier - zwei Asse.

Dieses Maultier wird noch einmal mein

Ruin sein!

Urnengrab, Gräberfeld West, 2.

– 3. Jh. n. Chr.

Nachgestelltes Brandgrab mit Urne, zahlreichen Öllampen und einer

Räucherschale

GÖTTER UND KULTE

In der Religion der römischen Antike war im Gegensatz zum Christentum,

Judentum und Islam die Verehrung einer Vielzahl von personifizierten

und handelnden Göttern üblich. Die Römer glaubten an das Lenken der

Geschicke des Einzelnen und des Staates durch die Götter. Zu den

öffentlichen Kulten gehörte neben der Verehrung der höchsten römischen

Götterinstanz, der Kapitolinischen Trias Jupiter, Juno und Minerva, vor

allem der Kaiserkult. In den römischen Provinzen traf die

mittelmeerische Götterwelt auf einheimische Glaubensvorstellungen.

Gleichberechtigt mit den staatlichen Kulten gab es zahlreiche lokale

und private Kulte, die toleriert wurden. Mit den Soldaten und Händlern

kamen zahlreiche religiöse Strömungen aus den östlichen Reichsteilen in

die Provinzen. Ab dem 2. Jh. n. Chr. genossen Mysterienkulte (Isis,

Jupiter Dolichenus, Mithras) immer größere Popularität,

Geheimreligionen, die nur einem ausgewählten Kreis zugänglich waren.

Die meisten von ihnen scheinen Antworten auf die Fragen nach dem Sinn

des Lebens und nach dem, was die Menschen nach dem Tod erwartet,

gegeben zu haben.

Vor allem der Mithraskult, der seinen Ursprung im persischen Kulturraum

hatte, war bei den Soldaten beliebt.

Der Staatskult endete im 4. Jh. n. Chr. mit den kaiserlichen

Toleranzedikten zugunsten des Christentums und dem späteren Verbot

nichtchristlicher Religionen. Im privaten Bereich hatte die Verehrung

der Hausgötter einen festen Platz im täglichen Leben. Jede Familie

hatte ihren Kultschrein (larariurn) für die Schutzgötter des Hauses und

der Familie, die Laren und Penaten. Man brachte ihnen täglich Speise-

und Trankopfer dar und verbrannte Weihrauch in Räucherschalen. Zum

Schutz trug man Unheil abwehrende Amulette oder weihte verschiedenen

Göttern Ton- oder Bleifigürchen. Unser Wissen über die Götter des

römischen Tulln beruht auf wenigen Einzelinformationen, Steinreliefs

mit Götterdarstellungen und Funden wie Statuetten oder Votiven.

Kultbauten und Heiligtümer konnten archäologisch bisher nicht

nachgewiesen werden.

Kleidung in der Provinz

Mode war auch in römischer Zeit ein wichtiges Thema und Ausdruck einer

gesellschaftlichen und persönlichen Identität. Im Gebiet der römischen

Provinzen waren viele Völker vertreten, die ihre eigene Tracht

beibehielten und erst nach einiger Zeit die Kleidungsart der Römer

übernahmen und damit ihre Romanisierung zum Ausdruck brachten. Vor

allem Darstellungen auf Grabsteinen und Trachtbestandteile aus Gräbern

zeigen, dass Frauen im Gegensatz zu Männern oft lange Zeit an ihren

einheimischen Trachten festhielten. Kleidung kennzeichnete die Stellung

einer Person innerhalb der Gesellschaft. Die standesgemäße Kleidung

eines römischen Bürgers war die Toga, die von römischen Frauen die

Palla, ein Umhang, über einer Tunika. In den Provinzen an der mittleren

Donau trugen Männer eine knielange Tunika mit Ärmel, lange Hosen und

einen an der rechten Schulter mit einer Fibel zusammengehaltenen Mantel

(sagum). Daneben gab es auch Kapuzenmäntel aus dichtem,

wasserundurchlässigem Wollstoff (paenulae).

Frauen trugen in Noricum und Pannonien eine eigenständige Tracht: über

einem knöchellangen Untergewand ein festes ärmelloses Obergewand, das

an den Schultern mit je einer Fibel zusammengehalten wurde, sowie einen

breiten, mit Metallbeschlägen verzierten Ledergürtel. Als Schmuck

dienten Halsketten, Armreifen, Fingerringe und Broschen. Regional

unterschiedlich waren die Kopfbedeckungen, in Noricum war die

sogenannte norische Haube, ein am Hinterkopf zusammengebundenes Tuch

mit breitem Wulst, üblich. Eine besondere Rolle spielten bei regionalen

Frauentrachten Schmuck und Fibeln. Ihre Verbreitung grenzt die Region

ab, in der die Tracht getragen wurde. Typisch für die norische Tracht

sind die sogenannten Flügel- und Doppelknopffibeln sowie

mondsichelförmige Anhänger.

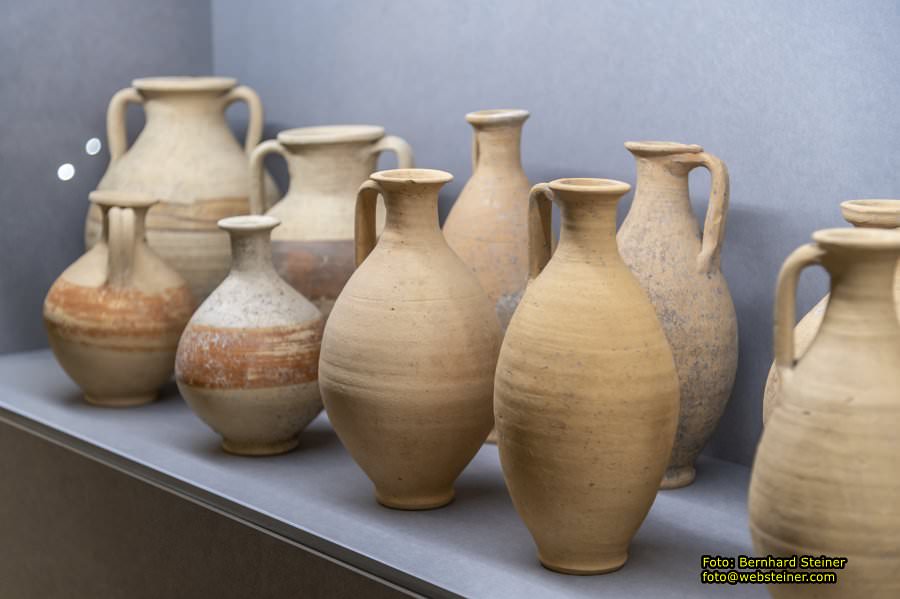

Spätantike Keramik, 4. - 5. Jh.

n. Chr.

Handgeformte germanische Keramik

Becher mit Radmarken auf dem Boden aus grauem und orangem Ton

Henkelkrüge mit Glasur und Einglättverzierung

Brunnenfund Tulln,

Bahnhofstraße, 2. - 3. Jh. n. Chr.

Haushaltskeramik aus dem südlichen Vicus von Comagenis, die sekundär in

einem Brunnen entsorgt wurde

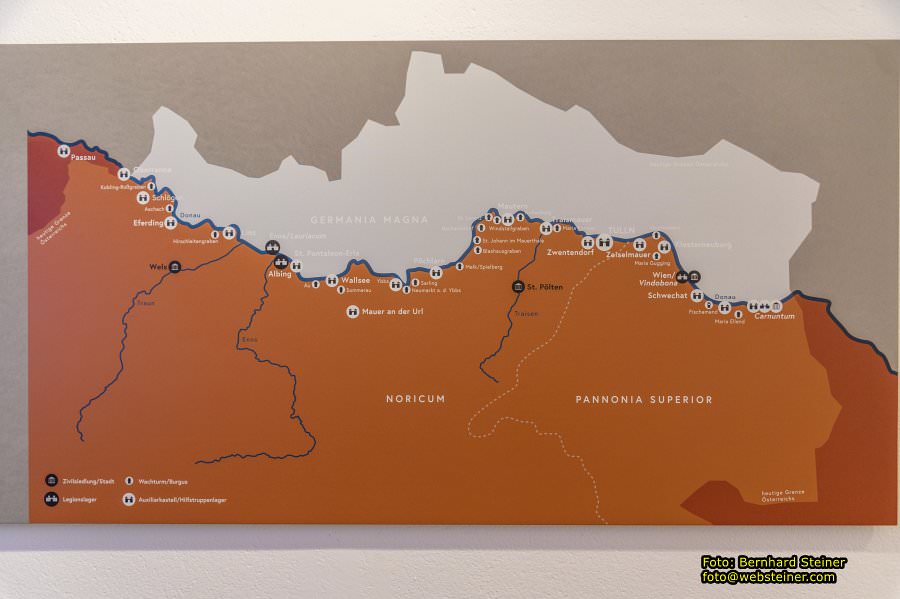

DIE GRENZEN DES RÖMISCHEN REICHES

Das Imperium Romanum war flächenmäßig eines der größten Reiche der

Weltgeschichte. Seine rund um das Mittelmeer verlaufenden Grenzen

definierten und schützten seinen etwa 800-jährigen Bestand. Das

Römische Weltreich mit einer Fläche von etwa 6.250.000 km² und

mindestens 100 Millionen Einwohnern umfasste Teile von Europa, Asien

und Afrika, heute rund 50 Staaten. Seine Grenzen bildeten Flussläufe

(Rhein, Donau, Euphrat), befestigte Landgrenzen (Großbritannien,

Deutschland) und Wüstengebiete (Vorderasien, Nord-Afrika).

Entlang der etwa 7.500 km langen Grenze waren bis zu einer halben

Million Berufssoldaten stationiert, gemessen an der Ausdehnung des

Reiches eine eher geringe Anzahl. Die Truppenverteilung mit einem

Schwerpunkt vor allem an der Nord- und Ostgrenze des Reiches lässt die

Krisenzonen erkennen. Die Grenzen waren aber kein starres militärisches

Verteidigungssystem gegen Angriffe größerer Truppenkonzentrationen. Sie

bildeten eine vom Militär bewachte Kontrolllinie gegen räuberische

Überfälle und sicherten vor allem einen friedlichen Grenzverkehr von

Menschen und Waren. Sie garantierten die Stabilität und das damit

verbundene Wirtschaftswachstum des Reiches. Das Heer war die wichtigste

Stütze der Herrschaft und Verwaltung des Römischen Imperiums und hatte

durch seine hohe Mobilität maßgeblichen Einfluss auf die Verbreitung

römischer Lebensweise und Wertevorstellungen. Die Grenzen des Römischen

Reiches sind Teil des gemeinsamen Kulturerbes zahlreicher Länder auf

drei Kontinenten.

Das Römermuseum ist im ehemaligen 1280

von König Rudolf von Habsburg

gestifteten Frauenkloster untergebracht. Es zeigt anhand von

Originalfunden aus dem Stadtbereich und weiteren Objekten wie

Figurinen, Modellen und Landkarten das militärische Leben sowie das

zivile Leben im Römerlager Comagensis und die Grabkultur jener Zeit.

Das Römische Reich im späten 2. Jh. n. Chr.

DER ÖSTERREICHISCHE LIMES

Zu Beginn des 1. Jhs. n. Chr. wurde das Territorium des heutigen

Österreichs bis zur Donau in das Römische Weltreich eingegliedert. Die

Donau bildete nunmehr bis zum Ende des 5. Jhs. n. Chr. die Grenze

zwischen Römischem Imperium und Freiem Germanien. Entlang dieser

Flussgrenze entstanden in der Folge Befestigungsbauten an strategisch

wichtigen Übergangsstellen sowie Straßenverbindungen in das Hinterland.

Der österreichische Abschnitt des Donaulimes bildete die Nordgrenze der

römischen Provinz Noricum und eines Teiles der Provinz Oberpannonien.

Diesen 360 Kilometer langen Limesabschnitt sicherten eine Reihe von

militärischen Anlagen mit einer Truppenstärke von etwa 25.000-30.000

Mann: 3 Legionslager sowie 18 Hilfstruppenlager und über 20 Wachtürme

(Burgi).

Das erste befestigte Standlager am österreichischen Limes entstand um

40 n. Chr. in Carnuntum. Der systematische Ausbau der Donaulinie mit

Kastellen und Wachtürmen setzte nach der Mitte des 1. Jhs n. Chr. ein.

In Folge neuer militärischer Anforderungen an der Wende vom 3. zum 4.

Jh. n. Chr. wurden die Kastelle mit bastionsartigen Türmen, sogenannten

Fächer- und Hufeisentürmen, verstärkt. Ein letzter Ausbau erfolgte im

ausgehenden 4. Jh. n. Chr. unter Kaiser Valentinian I. In den Ecken der

älteren Lager wurden Kleinkastelle errichtet, im Lagerareal siedelte

sich die Zivilbevölkerung an. Im Lauf des 5. Jhs. n. Chr. wurden die

beiden Provinzen Pannonien (433 n. Chr.) und Noricum (488 n. Chr.) von

den Römern aufgegeben. Eine Besonderheit des österreichischen Limes

sind die an vielen Kastellorten noch gut erhaltenen Teile der römischen

Befestigungen.

Reliquienkopf

Einer Legende nach erlitten während der Völkerwanderung die bretonische

Königstochter Ursula und ihre Begleiterinnen auf dem Rückweg von einer

Pilgerfahrt nach Rom in Köln einen gewaltsamen Tod durch die Hunnen. Im

12. Jahrhundert entdeckte man außerhalb der Stadt ein römisches

Gräberfeld und brachte es mit der Heiligenlegende in Verbindung. Die

Missinterpretation einer Inschrift dürfte dabei aus elf Märtyrerinnen

11.000 gemacht haben. Der darauf einsetzende schwunghafte Handel mit

Reliquien wurde erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts durch ein

päpstliches Ausfuhrverbot eingedämmt.

Das Tullner Frauenstift soll mehr als 100 in Silber gefasste Köpfe der

Gefährtinnen der heiligen Ursula besessen haben. Bei der Aufhebung des

Klosters waren noch über 30 Schädel vorhanden. Auf Initiative einer

Nonne wurden sie nach Wien (St. Ursula) gebracht. Nur ein einziger

blieb erhalten.

Im Eingangsbereich des Museums widmet sich eine Dokumentation der

Geschichte des Gebäudes. Das im Jahr 1280 gegründete sogenannte

"kaiserliche Frauenstift" ist wohl das geschichtlich bedeutendste

Monument der Stadt. Es wurde von Rudolf von Habsburg zum Gedenken an

seinen Sieg über König Ottokar gestiftet. Die Dokumentation stellt

Entstehung, Geschichte, Besitz und Verwaltung des Tullner

Dominikanerinnenklosters sowie das Leben der Nonnen in einer kleinen,

aber modernen Schau dar.

Altarpyramiden mit Reliquien

von Jungfrauen aus der Gesellschaft der heiligen Ursula, die der

Legende nach im 4. Jahrhundert in Köln den Märtyrertod starben.

Ebenfalls im Stadtmuseum Tulln befindet sich das Virtulleum. Erleben

Sie Ihre ganz persönliche Stadtexpedition, entdecken Sie ausgewählte

Orte und spannende Details der Stadt. Die Virtulleum-APP gibt es in den

App-Stores von Apple oder Google Play gratis zum Herunterladen.

Hochrad, Alter: ca. 130 Jahre

Das Rad gehörte vermutlich einem Mitglied des Tullner Radfahrerclubs.

Durch die Vergrößerung des Antriebsrades beim Laufrad musste der Sattel

höhergelegt werden. Das war die Geburt des Hochrades.

Sonntagberger Gnadenstuhl,

Alter: ca. 350 Jahre

Die Holzskulptur zeigt die Hl. Dreifaltigkeit. Mit ihr sollte göttliche

Hilfe im Abwehrkampf gegen die Osmanen erbeten werden.

Marc Aurel-Denkmal an der Donaulände

DER RÖMISCHE KAISER UND HERRSCHER

MARCUS AURELIUS ANTONINUS PIUS AUGUSTUS

161 N. CHR.- 180 N. CHR.

RÖMERTURM

Vollständig erhaltener Seitenturm des römischen Kastells Commagenis aus

dem 4. Jhd. Bis ins 13. Jhd. Teil der ältesten Stadtbefestigung und

Schutzbau für den Donauhandel. Seit dem 15. Jhd. städtisches Zeughaus,

im 19. Jhd. Salzmagazin. (ehem. Salzturm) Restauriert 1984 und 2004.

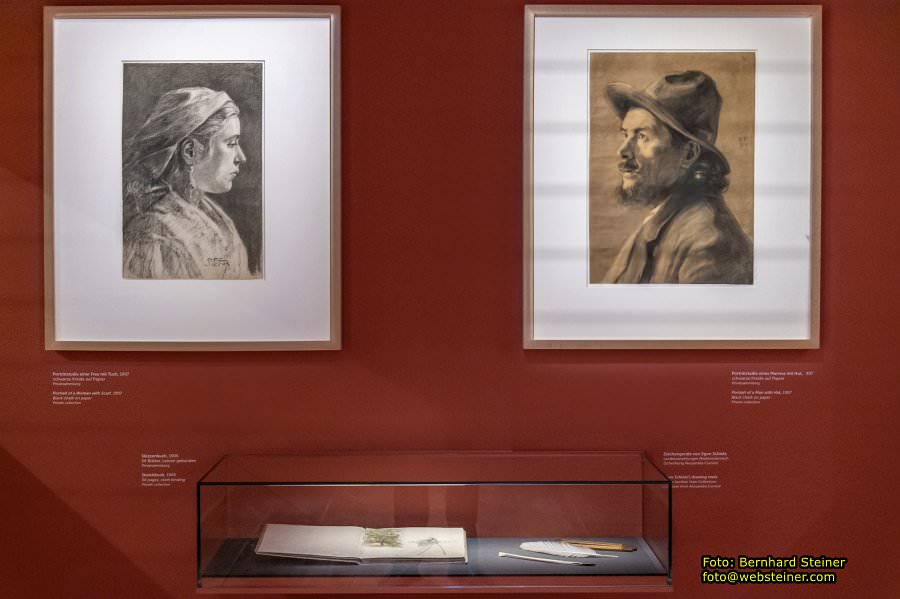

Das neu gestaltete Egon Schiele Museum am

Donauufer bietet unter dem Titel „Egon Schiele privat“ mit

Original-Interviews, audiovisuellen Installationen,

Wohnzimmer-Atmosphäre und Originalwerken eine intensive Begegnung mit

Tullns berühmtestem Sohn.

Porträtstudie einer Frau mit Tuch, 1907, schwarze Kreide auf Papier

Porträtstudie eines Mannes mit Hut, 1907, schwarze Kreide auf

Papier

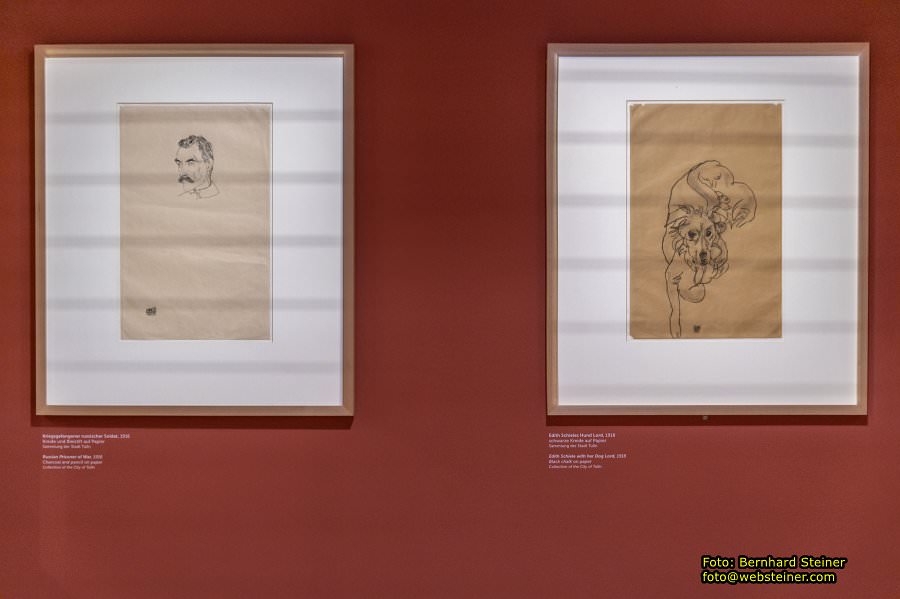

Kriegsgefangener russischer Soldat, 1916, Kreide und Bleistift auf

Papier

Edith Schieles Hund Lord, 1918, schwarze Kreide auf Papier

Mädchen mit grünen Strümpfen, 1914, Bleistift, Aquarell- und

Temperafarben auf Packpapier

Zwei liegende Mädchenakte, 1914, Bleistift auf Packpapier

Adolf und Marie Schiele, fotografiert von Fritz Luckhardt, Wien, o. J.,

Sammlung Gradisch

Melanie Schiele mit selbstgefertigtem Hut, um 1908, anonym/Imagno/APA

Picturedesk

Gerti Schiele vor dem Spiegel in Egon Schieles Atelier, um 1910, k.

A./Imagno/APA Picturedesk

Schieles bevorzugtes Modell Wally Neuzil, 1913 Imagno/APA Picturedesk

Edith Schiele mit Zigarette, o. J., Sammlung Gradisch

1890 Egon Schiele wird als Sohn

des Bahnhofsvorstands in Tulln geboren.

1901 Nach der Volksschule

wechselt Egon Schiele für einige Monate an das Realgymnasium in Krems.

Der Bub entwickelt eine Liebe zur Stadt am Tor zur Wachau, die ihn Zeit

seines Lebens nicht mehr loslassen wird.

1902 Schiele wechselt mit dem

zweiten Jahr in das neu errichtete Landesrealgymnasium Klosterneuburg.

Damit beginnt ein neuer Abschnitt: Die Stadt wird für die nächsten

Jahre zum Lebensmittelpunkt des Buben.

1904 Tragischer Tod des

geliebten Vaters an Syphilis. Der Onkel Leopold Czihaczek wird zum

Vormund des Buben.

1906 Beginn des Studiums an der

Wiener Kunstakademie. Schiele reibt sich von Beginn an am

Akademiebetrieb, erhält dort aber auch Impulse für sein späteres

Schaffen.

1911 Mit seiner Geliebten Wally

Neuzil wohnt Schiele zunächst in Krumau,

dann in Neulengbach. Das Lebensumfeld in Neulengbach beeindruckt ihn so

sehr, dass er für immer bleiben will.

1912 Schiele verbringt eine

dreiwöchige Untersuchungshaft im Gefängnis

Neulengbach. Die ursprüngliche Anklage wegen Kindesentführung und

Schändung wird im Urteil auf eine Verletzung der öffentlichen

Sittlichkeit reduziert.

1915 Heirat mit Edith Harms die

mit ihrer Schwester Adele das Haus gegenüber

Schieles Wohnung in der Hietzinger Hauptstraße in Wien bewohnt. Schiele

wird einberufen und dient im Ersten Weltkrieg im Verwaltungsbereich.

1916 Versetzung in ein Lager

für russische Kriegsgefangene in Mühling bei

Wieselburg. wo Schiele als Schreiber der Offiziersstation eingesetzt

wird und Ausflüge in die Umgebung unternimmt. Er malt sein

bedeutendstes Landschaftsbild, die Zerfallende Mühle'.

1918 Schiele erlebt mit einer

großen Ausstellung der Wiener Secession seinen größten Erfolg. Im

selben Jahr stirbt der Künstler 28-jährig nur wenige Tage nach seiner

Ehefrau an den Folgen der Spanischen Grippe in Wien.

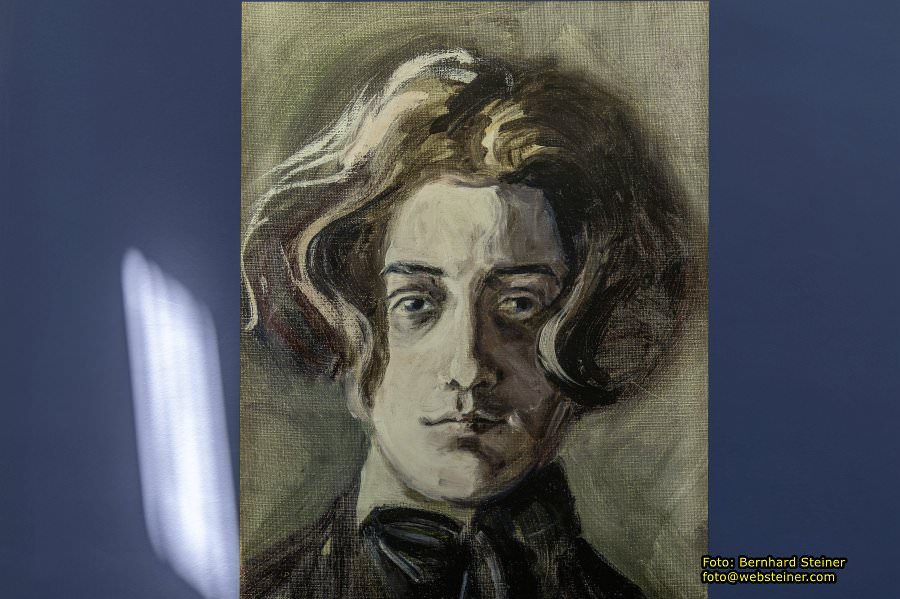

Selbstbildnis mit langem Haar (Studie), 1907, Öl auf Leinwand

DIE FAMILIE LEOPOLD

Rudolf Leopold (1925-2010) hat ein gewaltiges Lebenswerk hinterlassen.

Der gegenwärtige Stellenwert des Schaffens von Egon Schiele wäre nicht

denkbar ohne Leopolds historische Leistung: vom Aufbau einer

einzigartigen Sammlung über Ausstellungen von New York bis Tokio und

die Gründung des Leopold Museums bis hin zur publizistischen Erfassung

und Interpretation von Schieles Werk. All das wird bis heute von

Elisabeth Leopold, der Witwe des Sammlers, und deren Familie begleitet,

fortgesetzt und vertieft. Diethard Leopold, Sohn des Sammler-Ehepaars,

kuratiert in der Vergangenheit wiederholt Ausstellungen im Leopold

Museum, publiziert Bücher über Egon Schiele und das Lebenswerk seines

Vaters. Mit Egon Schiele teilt Diethard Leopold die große Liebe zur

Kunst und Kultur Japans.

Bauernkrüge, chinesische und

japanische Figuren - Leopold Privatsammlung

Egon Schiele sammelt volkskundliche Gegenstände und asiatische Figuren.

Beides wird auch zu Sammlungsbereichen von Rudolf Leopold, die sein

Sohn Diethard bis heute weiterführt.

Zwei böhmische farbig bemalte Blumenvasen, Ende 19. Jh., Ton

Erleuchteter Mönch mit Buddhafigur hervortretend aus dem Tanden

(Bauch-Becken-Bereich), Okimono (Nippes), China, Ende 19. Jh., Elfenbein

Hofdame mit Hündchen, Okimono, China, Ende 19. Jh., gebräuntes Elfenbein

Figur des General Kann'u, Japan, Netsuke, um 1800, Elfenbein

Figuren des „Langarm und Langbein", Japan, um 1800, Elfenbein

Figur des Sei'obo, des weiblichen Bodhisattva der Langlebigkeit, Japan,

um 1800, Elfenbein

Figuren des Langarm und Langbein", Japan, erste Hälfte 19. Jh.,

Buchsbaumholz

Große Kröte, Japan, Ende 18. Jh., Elfenbein

ALESSANDRA COMINI - eine Reise, die

Geschichte schrieb

Die Egon-Schiele-Pionierin Alessandra Comini kam als junge

Wissenschaftlerin aus Dallas/Texas nach Wien, um ihr künftiges

Forscherleben jenem Künstler zu widmen, den sie in einer kleinen

Ausstellung in Berkeley/Kalifornien kennengelernt hatte. An einem

sonnigen Augustmorgen des Jahres 1963 mietete sie einen Volkswagen und

brach zu einer mittlerweile legendären Reise durch Schieles

Niederösterreich auf. Comini machte Station in Klosterneuburg, Tulln

und Neulengbach, später kamen Krems und Mühling dazu. Sie besuchte das

Gymnasium in Klosterneuburg, die Geburtswohnung in Tulln und das

Gefängnis in Neulengbach, wo Schiele 21 Tage lang eingesperrt gewesen

war. An jenem ereignisreichen Tag, den Comini als Höhepunkt ihres

Forscherlebens bezeichnet, machte sie Fotos an allen besuchten Orten

und schickte sie den Schwestern Egon Schieles. Es kam zu Treffen mit

Melanie und Gerti sowie mit Schieles Schwägerin Adele. Dabei entstanden

langjährige Freundschaften und einzigartige Tonband-Interviews, die

einen authentischen, sehr persönlichen Blick auf das Leben des

Künstlers ermöglichen.

Tonbandgerät Tandberg Series 15 SL, Kofferausführung Baujahr ca. 1969.

Porträt Alessandra Comini mit Rolleiflex-Kamera, Anfang 1960er-Jahre.

Porträt Alessandra Comini auf dem Anwesen der Familie Fogarassy in

Graz, September 1963.

Kamera Rolleiflex Automat 6x6, Baujahre 1951-1954.

WEGE ZU SCHIELE

Egon Schiele trifft den Zeitgeist in beeindruckender Weise. Er führte -

den widrigen Rahmenbedingungen seiner Zeit zum Trotz - ein modernes,

selbstbestimmtes Leben. Viele seiner Werke haben einen starken Bezug

zur Ästhetik der Gegenwart. Es scheint, als wären sie gerade erst

entstanden. Seit einem Jahrhundert arbeitet die Forschung daran, Leben

und Werk des Künstlers zu verstehen und zu deuten. So unterschiedlich

die Zugänge, so reich sind die Facetten einer Gesamtsicht auf sein

Œuvre, und das ist nicht zuletzt dessen künstlerischer Größe

geschuldet. Die Einzigartigkeit und die Rätselhaftigkeit seiner Kunst

bieten sich als Ausgangspunkt für weitere hundert Jahre der Forschung

an, die mit Sicherheit neue Entdeckungen und Erkenntnisse zutage

fördern wird.

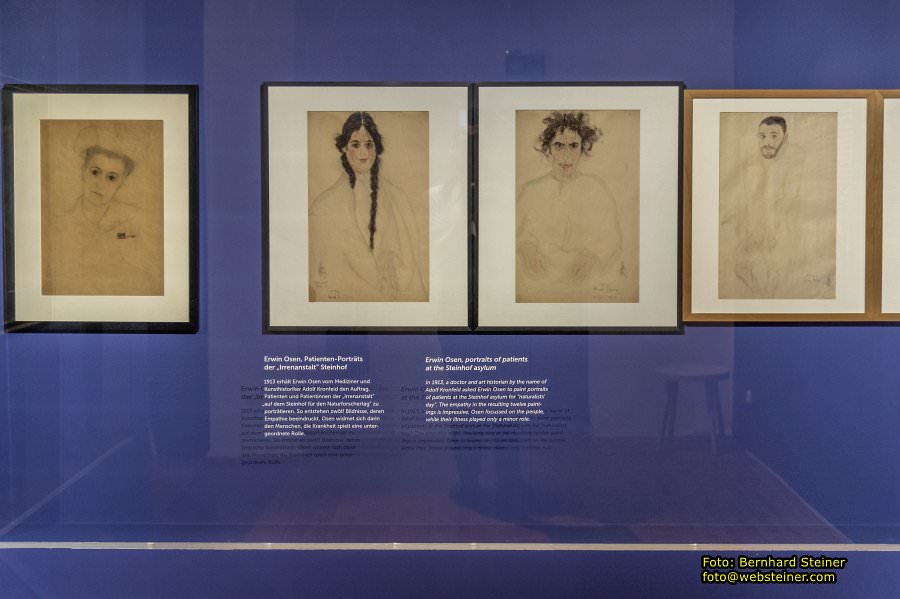

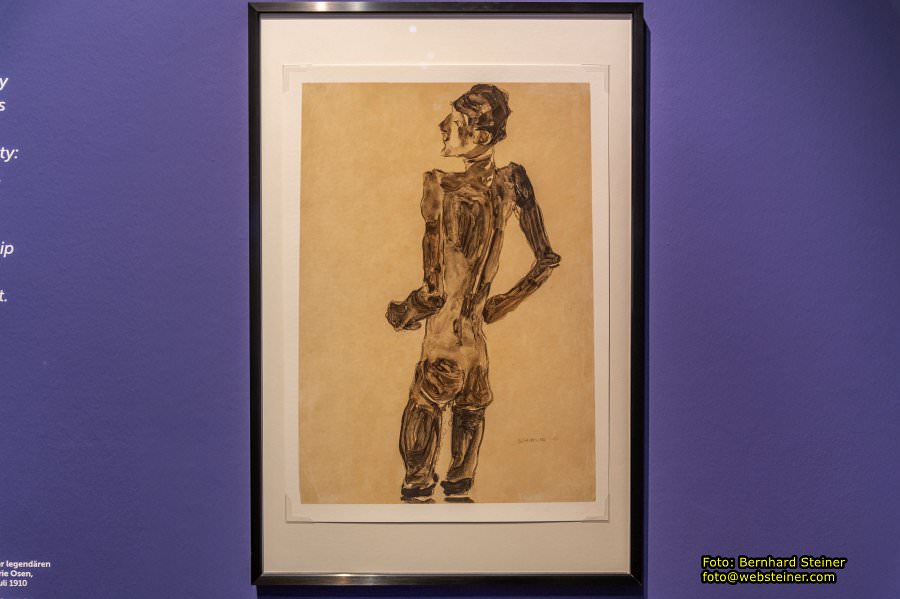

ERWIN OSEN - Egon Schieles

Künstlerfreund

Erwin Osen (1891-1970) prägt als charismatischer Künstlerfreund Egon

Schieles die Schlüsseljahre des Wiener Frühexpressionismus mit. Osen

ist als Universalkünstler einzigartig, ein „It-Man" der Moderne.

Ausstattung und Bühnenbild, Schauspiel und Pantomime, Gesang, Kabarett

und Regie vom Theater über den Stumm- zum Tonfilm, Kameratechnik, dazu

Malerei und Grafik: Die Spielarten seiner Kunst sind schier grenzenlos.

Die facettenreiche Beziehung zu Egon Schiele erreicht eine Intensität,

die dessen radikales Schaffen beflügeln sollte. Hauptwerke der

österreichischen Kunst sind die Folge. Anders als Schiele gerät Erwin

Osen aber in Vergessenheit. Heute kann er neu entdeckt werden.

Erwin Osen, Patienten-Porträts

der „Irrenanstalt" Steinhof

1913 erhält Erwin Osen vom Mediziner und Kunsthistoriker Adolf Kronfeld

den Auftrag, Patienten und Patientinnen der Irrenanstalt" auf dem

Steinhof für den Naturforschertag" zu porträtieren. So entstehen zwölf

Bildnisse, deren Empathie beeindruckt. Osen widmet sich darin den

Menschen, die Krankheit spielt eine untergeordnete Rolle.

Den künstlerischen Schwerpunkt des Museums bildet seit 2011 die Epoche

von der Geburt bis zur Gründung der eigenen Künstlergruppe, der

„Neukunstgruppe“ im Jahr 1909. Mit Blickpunkt auf die Anfänge des

Künstlers wird nicht nur eine Lücke in der österreichischen

Museumspräsentation geschlossen, sondern es ist auch möglich geworden,

die Ausstellung ausschließlich mit Originalen auszustatten. Die Werke

stammen aus den Sammlungen der Stadtgemeinde Tulln und des Museums

Niederösterreich sowie einer weiteren privaten Sammlung.

Die Stadtgemeinde Tulln begann 1980, ein eigenes Egon-Schiele-Museum in

Tulln zu planen und erwarb zu diesem Zweck das renovierungsbedürftige

Bezirksgefängnis, welches 1898 erbaut worden war. Von 1985 bis 1990

wurde das alte Gefängnisgebäude des Bezirksgerichtes Tulln saniert und

zu einem Museum adaptiert. Eine noch ursprünglich vorhandene

Gefängniszelle wurde dann jener Zelle des Neulengbacher Gefängnisses

nachempfunden, in welcher Egon Schiele im Jahr 1912 drei Wochen hatte

zubringen müssen.

Zelle 2: 11,75 m², 42,2 m³, Belag 3

DEM ANDENKEN AN IHREN GROSSEN SOHN

EGON SCHIELE

TULLN 12.VI.1890-WIEN, 31.X.1918

DER MIT SEINER KUNS DIE WELT EROBERTE, WIDMET DIE STADIGEMEINDE TULLN

MIT UNTERSTÜTZUNG DES LANDES NIEDERÖSTERREICH DIESES MUSEUM ZUM 100.

GEBURTSTAG 12.JUNI 1990

Das Egon-Schiele-Museum in Tulln an der Donau ist ein

niederösterreichisches Museum für bildende Kunst, das dem 1890 in Tulln

geborenen Maler Egon Schiele gewidmet ist.

Die Stadt Wien ist ein 1939

gebautes dieselelektrisches Rad-Motorschiff der ehemaligen

Donaudampfschiffahrtsgesellschaft DDSG. Sie befährt heute von Tulln aus

die österreichische Donau. Das Schiff besitzt zwei dieselelektrische

Antriebsanlagen, diese sind mit Baujahr 1939 noch original. Als Antrieb

dienen zwei je 460 PS starke Achtzylinder-Viertakt-Dieselmotore der

Gebrüder Sulzer AG vom Typ Mod.8 DDA 22. Diese wirken mit einer

Drehzahl von 500 Umdrehungen pro Minute auf je einen Generator, welcher

bei 240 V und 550 Ampére eine Leistung von 298 kW entwickelt.

Zum Nibelungenlied

Der König des Burgunderreiches am Rhein, Gunther, hat mit Hilfe des

berühmten Siegfried, der eine Tarnkappe besitzt, die mächtige Königin

Brunhild erobert. Siegfried erhält dafür seine geliebte Kriemhild,

Gunthers schöne Schwester, zur Frau. Doch Siegfrieds Verhalten bei

dieser Eroberung bleibt im Dunklen, deshalb kommt es zwischen den

beiden Königinnen zum Streit: Kriemhild nennt ihre Schwägerin in aller

Öffentlichkeit eine Dirne und beleidigt damit Brunhilde tödlich. Diese

fordert daraufhin vom düsteren Hagen Hilfe und der ermordet Siegfried

hinterlistig. König Gunther aber sühnt diesen Mord nicht, und Hagen

nimmt Kriemhild auch Siegfrieds Hort, einen reichen Schatz, weg.

Deshalb sinnt Kriemhild auf Rache: Als der mächtige Hunnenkönig Etzel

um sie wirbt, heiratet sie ihn, weil sie hofft, mit seiner Macht ihre

Rachepläne ausführen zu können. Sie lädt ihre Brüder und die

burgundischen Großen samt Gefolgschaft ins Hunnenland ein und lockt sie

so ins Verderben. Einzig Hagen durchschaut Kriemhilds Absicht. Da sie

diesen, ihren Todfeind, aber nicht allein in ihre Gewalt bringen kann,

lässt sie alle Burgunden und auch ihre königlichen Brüder in einem

blutigen Gemetzel umbringen. In diesem Kampf sterben aber auch viele

hunnische und germanische Gefolgsleute Etzels. Zuletzt stirbt auch

Hagen durch Kriemhilds Hand, weil er das Versteck des Hortes nicht

preisgeben will.

Doch auch Kriemhild überlebt ihren blutigen Sieg nicht: Der

Waffenmeister Hildebrand, der es nicht ertragen kann, dass der

heldenhafte Hagen durch eine Frau sterben musste, haut Kriemhild in

Stücke. Der Verfasser dieses berühmtesten deutschen Heldenepos war

vermutlich ein Zeitgenosse Walthers von der Vogelweide, der im Donautal

zwischen Passau und Wien beheimatet war. Die Schauplätze des

Nibelungenliedes sind Worms, Pöchlarn, Traismauer und Tulln, dann Wien

und zuletzt die Arpadenburg in Estergom, die in dieser Dichtung Etzels

Burg darstellt. Das Werk wurde um 1200 geschrieben.

Schauplatz

Auf ihrer Brautfahrt ins Hunnenland trifft Kriemhild, von Traismauer

kommend, hier in Tulln den König Etzel und sein Gefolge. Dieses Treffen

schildert der Dichter in den adeligen Lebensformen der Zeit um 1200:

Kriemhild steigt vom Pferd, zwei Fürsten tragen ihre Schleppe, und

Markgraf Rüdiger, ihr Begleiter, stellt ihr den König und dessen

zahlreiche Gefolgsleute, Hunnen und Germanen, vor. Zu Ehren der

künftigen Königin finden dann auf dem Tullnerfeld ritterliche

Kampfspiele statt, in denen Etzel die tausendfache Heeresmacht seines

Reiches zur Schau stellt. Dem Dichter ist dieses Ereignis hundert Verse

wert. Von Tulln zieht man weiter nach Wien, wo in aller Pracht Hochzeit

gefeiert wird. Dass der Dichter Kriemhild und Etzel hier in Tulln

einander begegnen lässt, zeigt die Bedeutung der Stadt um 1200. Sicher

schwingt auch die Erinnerung des Dichters mit, dass 250 Jahre vor

seiner Zeit etwa hier die Grenze zwischen dem Westen (damals

Deutschland) und dem Osten (damals Ungarn) verlief.

Nibelungendenkmal

Die Figurengruppe links umfasst zwei schleppetragende Fürsten, Markgraf

Rüdiger und Kriemhild, jene rechts den König Etzel, seinen Bruder Bleda

und die Könige Dietrich von Bern und Gibich. Mit dem Kind weist der

Dichter auf die Nachkommen aus dieser Verbindung hin. Die verschränkten

Fontänen des Brunnens sollen die Verbindung zwischen West und Ost

symbolisieren. Das aufgeschlagene Buch weist auf die schriftliche

Überlieferung des Liedes hin. Die rechte Seite ist leer - die Zukunft

ist noch ein unbeschriebenes Blatt. Die Figuren bestehen aus Bronze,

hergestellt im Hohlgussverfahren. Sie stammen vom Bildhauer Prof.

Michail Nogin, der Brunnen von Prof. Hans Muhr. Das Denkmal wurde im

Sommer 2005 errichtet. Das Denkmal liegt, nur ca. 250 m vom Hauptplatz

entfernt, direkt an der Donaulände am nördlichen Ende des

Nibelungenplatzes.

Die Regentag ist eine ursprünglich im Jahr 1910 als reines Motorschiff

gebaute hölzerne Ketsch, die Ende der 1960er Jahre von dem

österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser erworben und

umgebaut wurde, bis zu seinem Tod in dessen Besitz war und auf der

dieser über zehn Jahre lang lebte und arbeitete. 2004, vier Jahre nach

dem Tod des Künstlers, wurde die Regentag anlässlich einer

Hundertwasser-Ausstellung nach Tulln an der Donau gebracht.

Ob Bauerngarten, Rosengarten oder

Forschergarten – DIE GARTEN TULLN, Europas erste ökologische

Gartenschau mit 70 Schaugärten, bietet ein abwechslungsreiches

Programm. Niederösterreichs größter Abenteuer- und Naturspielplatz, der

30 Meter hohe Baumwipfelweg und bunte Veranstaltungen garantieren einen

unvergesslichen Ausflug für die ganze Familie.

DIE GARTEN TULLN, Europas erste ökologische Gartenschau und

Top-Ausflugsziel in Niederösterreich, präsentiert sich als begehbares

Bilderbuch und als Ruheoase für Erholungssuchende. Das gesamte Gelände

der GARTEN TULLN ist barrierefrei gestaltet und wird streng nach den

Kriterien von „Natur im Garten" gepflegt.

Bezaubernde Schaugärten, der 30 Meter hohe Baumwipfelweg, der große

Abenteuer- und Naturspielplatz, der Wasserpark mit Bootsrundkurs und

das bunte Veranstaltungsprogramm garantieren erholsame und spannende

Stunden auf der GARTEN TULLN.

Die Garten Tulln ist eine im Jahr 2008 eingerichtete Landesgartenschau

des Bundeslandes Niederösterreich in Tulln an der Donau und wurde

anschließend eine Dauereinrichtung.

Das Gelände liegt westlich der Stadt zwischen dem Tullner Messegelände

und der Rosenbrücke über die Donau. Sie gliedert sich in zwei Bereiche,

wovon der kleinere Teil mit einer Größe von etwa sieben ha Schaugärten

und Pflanzen zeigt, während der größere, 45 ha große Teil aus frei

zugänglichem Auwald besteht, der durch Anpflanzung verschiedener Bäume

und Sträucher renaturiert sowie mit Weganlagen ausgestattet wurde. So

wurden über 27.000 Stauden, 3500 Sträucher und 6000 Sumpf- und

Wasserpflanzen in den etwa 60 Schau- und Mustergärten gepflanzt.

Baumwipfelweg am Areal DIE GARTEN TULLN

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: