web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Weitra

die Kuenringerstadt, Mai 2023

Weitra (tschechisch Vitoraz) ist eine österreichische

Stadtgemeinde im Bezirk Gmünd in Niederösterreich und führt den

Beinamen Kuenringerstadt. Weitra liegt im Waldviertel in

Niederösterreich im Tal der Lainsitz.

* * *

OBERES STADTTOR - 1526 NEU ERBAUT, ZINNENBEKRÖNUNG ENDE 17. JH. ANLAGE DER STADTMAUER 13.JH. ERWEITERUNGEN BIS IN DAS 15.JH.

DAS STADTTOR - Das sogenannte „Zwettler Tor" ist Teil der fast gänzlich

erhaltenen Stadtmauer Weitras und bietet schon beim Betreten der Stadt

ein eindrucksvolles Bild. Auf dem Stadttor zu sehen ist das Wappen der

Stadt Weitra, umgeben von zwei weiteren Wappen. Im Jahr 2017 wurde eine

neue Beleuchtungsanlage installiert, welche es ermöglicht, das Tor in

verschiedenen Farben zu beleuchten.

Das prachtvolle Renaissanceschloss, hoch über der Stadt Weitra gelegen,

lädt dazu ein, seine Geschichte – vom Keller bis zum Turm – zu

erforschen: Schlossmuseum, „Erlebniswelt Bier“, „Schauplatz Eiserner

Vorhang“, abwechselnde Sonderausstellungen, wunderschöner Ausblick vom

Schlossturm!

Authentisch, gastfreundlich, gemütlich so ist Weitra und so sind auch

die Menschen, die hier leben. Ihre Geschichte und ihre Traditionen sind

hier auf Schritt und Tritt spürbar. Die historische Altstadt mit ihren

schmucken Bürgerhäusern und das Renaissanceschloss, das hoch über ihr

thront, zeugen von Weitras geschichtsträchtiger Vergangenheit.

DAS RATHAUS UND DER RATHAUSPLATZ

1892/93 wurde das Rathaus im Still der italienischen Spätrenaissance

erbaut. Im ersten Stockes befindet sich der Festsaal mit seinem

eindrucksvollen Deckengemälde von Wolfram Köberl, das die Gründungssage

der Stadt Weitra darstellt: Veit Ursini von Rosenberg übergibt jedem

seiner fünf Söhne durch die Überreichung einer Rose eine der fünf von

ihm gegründeten Städte: Gratzen (Nové Hrady), Wittingau (Třeboň),

Neuhaus (Jindřichův Hradec), Krumau (Český Krumlov) und Weitra. Heute

wird der Saal für Hochzeiten und Veranstaltungen genutzt. Die

Bürgerhäuser des Rathausplatzes bilden ein farblich abgestimmtes und

harmonisches Ensemble, stammen großteils aus dem Mittelalter und sind

mit Renaissance- und Barockfassaden ausgestattet.

DAS SGRAFFITOHAUS - Besondere Aufmerksamkeit verdient das prachtvolle

Sgraffitohaus (Nr. 4) aus der Renaissancezeit. Den Schwerpunkt der

Darstellungen bilden Szenen aus der sagenhaften römischen

Frühgeschichte in der Form, wie sie uns Titus Livius überliefert hat.

Die unterste Bilderreihe zeigt uns den Mann in seinen Lebensjahrzehnten

(10 bis 100 Jahre) und vergleicht ihn in jeder Phase seines Lebens mit

einem Tier. In Weitra befinden sich noch zwei weitere Häuser, die Reste

von Sgraffiti aufweisen.

Folgt man der Biermeile durch die malerische Altstadt, kann man das

Thema Bier aus neun ungewöhnlichen Perspektiven betrachten. Die als

Hopfengärten angelegten interaktiven Stationen dienen nicht nur der

Information, sondern laden auch zum Verweilen ein. Jede Station ist

einem eigenen Thema gewidmet. Die in den Boden eingelassenen

Hopfendolden sind Wegweiser zwischen den Stationen.

Das zweigeschoßige Eckhaus mit Apotheke in der Auhofgasse 125 besitzt eine neobarocke Fassade aus der Zeit um 1900.

Bei dem erst 1569 genannten Auhof dürfte es sich um einen knapp vor

1500 entstandenen landesfürstlichen Kammerhof handeln, der schon im 16.

Jahrhundert in bürgerliche Hände gelangte. Bemerkenswert ist die

spätgotische Balkendecke der Stube in Form eines korbbogigen

Tonnengewölbes.

TEIL DES EНЕМ. AUHOFES, SPÄTGOT. GESCHNITZTE BALKENDECKE, KAMIN 17. JH.

Die Pfarrkirche Weitra steht in

der Stadt Weitra in der Stadtgemeinde Weitra in Niederösterreich. Die

römisch-katholische Pfarrkirche Hll. Peter und Paul gehört zum Dekanat

Gmünd in der Diözese St. Pölten. Die romanische einschiffige Kirche mit

einem Ostturm stammt aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts. 1439 erfolgte

eine Einwölbung des ostseitigen Turmjoches und davon ostseitig der

Anbau eines gotischen Chores und der nordseitige Anbau einer

Barbarakapelle. Im 3. Viertel des 15. Jahrhunderts wurde das Langhaus

zu einem dreischiffigen Saalraum erweitert und das Mittelschiff

überwölbt. Südlich des Turmjoches wurde 1760/1761 als Stiftung des

Franz Josef Keufel von Ullberg eine nach Süden ausgerichtete

Heilig-Kreuz-Kapelle angebaut. Die Kirche war bis 1792 von einem

Friedhof umgeben.

Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul zu Weitra

Der Kuenringer Hadmar II. gründete im Zuge der Kolonisation unseres

Gebietes zwischen 1201 und 1208 planmäßig die Stadt Weitra. Im Rahmen

der Gesamtanlage war der nördliche Bereich der Stadt für den Sitz der

Pfarre (Pfarrhof und Kirche) vorgesehen. Der sich hier öffnende

Steilabfall zur Lainsitz bildete nicht nur einen natürlichen Beitrag

zur Befestigung der Stadt, er lieferte auch als Steinbruch die für die

Bauten notwendigen Materialien. Den ursprünglichen romanischen Kern der

Kirche bildete das rechteckige Langhaus, dem im Osten ein Chorquadrat

angefügt war. Über diesem erhob sich der mächtige Turm; daran schloss

sich der eigentliche Altarraum: er war der aufgehenden Sonne zugewendet

und von einer halbkreisförmigen Apsis umschlossen.

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts erfolgte die erste gotische Erweiterung:

die Halbkreisapsis wurde durch ein aus zwei Jochen und einem

5/8-Chorabschluss bestehendes geräumiges Presbyterium ersetzt. An die

Nordflanke des Turmes errichtete man eine Seitenkapelle zu Ehren der

hl. Maria Magdalena. Diese 1439 geweihten Erweiterungen dürfte ein

Thaman Mawrer von sand Wolfgang (Thomas Maurer von St. Wolfgang) mit

seiner Bauhütte durchgeführt haben. Dieser hatte schon vorher, um 1410,

in Pfaffenschlag (= St. Wolfgang) die gotische Hallenkirche errichtet

und danach in Weitra die Befestigungsanlagen (Stadtmauern) erweitert

und das alte Rathaus erbaut. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts erfolgten

an der Kirche mehrere Erweiterungen: an das Langhaus wurden im Norden

und im Süden Seitenschiffe angebaut. Danach wurde noch das nunmehrige

Mittelschiff um ca. fünf Meter erhöht und mit einem spätgotischen

Netzgewölbe versehen. Der Ostturm wurde schließlich noch um ein Geschoß

erhöht und mit einem hohen Pyramidendach ausgestattet.

Fresko (um 1740) – fastentuchartiger Passionszyklus, bestehend aus 35

Szenen aus dem Leiden, dem Sterben und der Verherr-lichung Jesu.

Marienaltar: (1747) Johann Walser, Altarbild Mariae Himmelfahrt von Johann Georg Schmidt (Wiener Schmidt), signiert mit 1747

Nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) begann allmählich das

Zeitalter des Barocks: Schritt für Schritt wurde die Einrichtung dem

Geschmack der Zeit entsprechend ergänzt und erneuert. Diverse barocke

Altäre wurden in Auftrag gegeben. Die bedeutendste Anschaffung erfolgte

schließlich 1749 mit dem neuen Hochaltar. Diesen schuf der aus Tirol

stammende und in Böhmisch Budweis wirkende Bildhauer Johann Walser. Dem

Spätbarock sind noch zwei bedeutende Werke zuzuordnen: die prunkvolle

Kanzel und die 1760/1761 an den Turm im Süden angebaute Kapelle zum hl.

Kreuz mit ihrem eindrucksvollen Baldachinaltar. Nach ihren Stiftern

Anton und Franz Joseph von Keuffel wird sie Keuffel'sche Kapelle

genannt. Seit 2015 dient sie als Taufkapelle. Im späten 19. und frühen

20. Jahrhundert erfolgten weitere Veränderungen im Sinn des

Historismus. 1904 wurde schließlich das Innere der Kirche grundlegend

renoviert und umgestaltet. Zudem schaffte man zwei neugotische

Seitenaltäre (Herz Jesu und Maria) von der Firma Josef Rifesser aus St.

Ulrich in Gröden (Südtirol) an. Die Orgelempore wurde erneuert und eine

neue Rieger-Orgel gebaut. Nach Errichtung des städtischen E-Werkes

(1902) erhielt die Kirche eine elektrische Beleuchtung. Die

Renovierungen nach 1950 entfernten weitgehend die historisierenden

Umgestaltungen. 2015 wurde eine, von der Firma Pircher aus Steinach am

Brenner gebaute neue Orgel geweiht.

Johannes Altar: (1745) aus Stuck gebaut. Altarbild: Verklärung des hl. Johann von Nepomuk von Joseph Kessler (1875)

Statue des hl. Josef mit Jesuskind vermutlich von Josef Rifesser (1874)

Herz Jesu Bild von Joseph Kessler (1872)

Hochaltar: (1749) Johann Walser, barocker Tabernakelaufbau mit

Tafelreliquiaren und adorierenden Engeln. Großes Altarbild von Johann

Daysigner (?) (1774) - Abschied der Apostel Petrus und Paulus vor ihrem

Martyrium in Rom.

Oberhalb: Wappenkartusche der Patronatsherren (Fürstenberg), ovales Dreifaltigkeitsbild von Johann Daysigner (?) (1774).

Überlebensgroße Apostelfiguren: hl. Judas Thaddäus (links), hl. Simon (rechts).

An den Seiten: Hl. Leonhard - Viehpatron und Hl. Florian - Patron gegen Feuer

Das dreischiffige, basilikale Langhaus hat ein Mittelschiff mit einem

ursprünglich flachgedeckten romanischen Saalraum. In den ungegliederten

Seitenwänden sind vermauerte Rundbogenfenster wie auch romanisches

Quadermauerwerk über den Seitenschiffgewölben erkennbar. Im südseitigen

zweiten Seitenschiffjoch ist ein romanisches Rundbogentor erhalten. Zu

den Seitenschiffen sind ungleich weite niedrige spitzbogige

Spitzbogenarkaden. Eine spätgotische Erhöhung des Mittelschiffes um

1505 erfolgte mit einem Netzrippengewölbe auf Konsolen und Stichkappen

über den hoch gelegenen Spitzbogenfenstern. Die dreiachsige

kreuzrippenunterwölbte Westempore über gekehlten Rundbogenarkaden auf

Achtseitpfeilern hat einen Sockelaufsatz in der Brüstung. Das

neugotische Emporenobergeschoß aus Holz mit Maßwerkbrüstung ist aus der

2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Keuffel'sche Kapelle zum hl. Kreuz: (1760/61) gestiftet vom

herrschaftlichen Rentmeister Franz Joseph Keuffel von Ullberg, auf den

die Buchstaben FJ K VU und das Wappen am prunkvollen schmiedeeisernen

Gittertor hinweisen. Der Baldachin des prachtvollen Altares wird von

vier knorrigen Eichenstämmen getragen. Engel beten das Auge Gottes und

das Lamm Gottes auf dem Buch mit sieben Siegeln aus der Offenbarung des

Johannes an.

Kruzifix: gotisierend, an der Westwand der Kapelle angebracht.

Das gotische Taufbecken weist auf die derzeitige Verwendung des Raumes als Taufkapelle hin.

Barockkanzel: „Gesetz und

Gericht", vermutlich nach einem Entwurf aus der Werkstätte des Johann

Nikolaus Moll. Schalldeckel: Jesus kommt zum Weltgericht. Relief: Hölle

und Fegefeuer, Mose mit den Gesetzestafeln (links), Engel mit offenem

Prophetenbuch (rechts)

Christus an der Martersäule: Kopie der Gnadenstatue der Wieskirche in Bayern

Seitenaltar: hl. Antonius von Padua mit Jesuskind (19., 20. Jh.)

Barocker Kredenzaltar großes Bild: die hl. Margaretha von

Antiochia überantwortet Christus ihr Leben; kleines Bild: im Kreis der

Apostel wird Margarethe von der Himmelskönigin aufgenommen.

Hl. Sebastian: (1749) - die Barockfigur steht in der Nische eines ehemaligen romanischen Rundbogenfensters

Kreuzwegbilder nach Josef Führich (1904)

Marienaltar: Josef Rifesser aus St. Ulrich in Gröden (1904),

neugotisch, Maria Lourdes (Mitte), hl. Joachim (links), hl. Anna

(rechts), hl. Barbara (im Gesprenge); Reliefbilder: Verkündigung an

Maria, 12-jähriger Jesus im Tempel.

CASTELLIHAUS - ZEITW. WOHNUNG DES DICHTERS I. F. CASTELLI.

ERB. ENDE 18.JH. UNTER VERWENDUNG VON BAUTEILEN DES ALTEN KARNERS (SPÄTGOT. PORTALE 1520)

Die zeitweilige Wohnung des österreichischen Dichters und Dramatikers

Ignaz Franz Castelli wurde 1787 durch dessen Vater unter Verwendung von

Bauteilen des alten Karners erbaut. Die spätgotischen Portale stammen

aus dem Jahr 1520.

Kath. Pfarrkirche hll. Peter und Paul

Die Anfang des 13. Jahrhunderts erbaute, ursprünglich romanische Kirche

wurde im 15. Jahrhundert durch spätgotische Erweiterungsbauten zu einer

dreischiffigen Basilika umgewandelt. Der Hochaltar ist ein Werk von

Johann Walser aus dem Jahr 1749. Das Altarblatt eines Seitenaltars

wurde 1747 von Martin Johann Schmidt gemalt. Josef Rifesser schuf 1904

die neugotischen Altäre in der Barbarakapelle.

Wilhelm Szabo, Lyriker, 1901-1986

Wilhelm Szabo war ein österreichischer Dichter und Autor, der

stilistisch der sogenannten Anti-Heimatdichtung zuzuordnen ist. 1901 in

Wien geboren, wuchs er bei kleinbäuerlichen Zieheltern im

niederösterreichischen Waldviertel in Lichtenau bei Gföhl auf. Szabo

absolvierte eine Tischlerlehre in Wien, schloss mit Erfolg die

Lehrerbildungsanstalt St. Pölten ab und arbeitete in Folge als Volks-,

dann als Hauptschullehrer an verschiedenen Schulen im Waldviertel. 1933

machte er mit der Veröffentlichung des Gedichtbandes „Das fremde Dorf“

das erste Mal literarisch auf sich aufmerksam. Nach 1945 war er wieder

in seinem ursprünglichen Beruf tätig und wurde schließlich

Schuldirektor und Oberschulrat in Weitra im Waldviertel. Von 1945-1966

wohnte er im Castellihaus in Weitra.

Bürgerspital und Spitalkirche

Als Versorgungsstätte für alte, kranke und verarmte Bürger 1340/41

gegründet. Spitalsbau 1729-1731 neu errichtet. In der Kirche sind

gotische Wandmalereien und Inschriften aus dem 14. und 15. Jh. sichtbar.

(Schlüssel erhältlich in der Bleikristallschleiferei Ruß)

Die Glasschleiferei Ruß öffnete

im Jahre 1988 ihre Pforten. Fortan wurde in der Weitraer Vorstadt

Bleikristallgläsern ein individueller Schliff verliehen und somit in

mühevollster Kleinarbeit unverwechselbare Originale gefertigt.

Schauplatz der künstlerischen Arbeit mit Glas ist die Werkstatt in

diesem alten und historischen Haus.

Reichlicher Schliffdekor nach alter böhmischer Tradition steht dem

modernen Design mit weniger und leichtem Schliffdekor auch noch heute

gegenüber. Ergänzt wird das breite Spektrum dieses alten Kunsthandwerks

durch das mit Farbglas überzogene Überfangglas, welches seinen Schliff

durch das Wegschleifen der Farbschicht erhält.

Dem Unternehmen ist es ein besonderes Anliegen die Bedürfnisse seiner

Kunden in hohem Maße zu befriedigen. Hierfür erfolgt die Anpassung der

Gläser durch ein persönliches Logo, Monogramm oder Signet. Ein weiterer

Kundendienst ist die „Glasklinik", in der z. B. am Rand abgeschlagene

Gläser abgeschliffen werden und so manchem beschädigten Lieblingsstück

wieder zu neuem Glanz verholfen wird.

Ehem. Bürgerspital Zum hl. Geist: Das Bürgerspital wurde 1340 gestiftet

und von 1729 bis 1731 im Barockstil neu erbaut. Dabei blieben ein

mittelalterlicher Schüttkasten und die gotische Spitalskirche mit

Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert erhalten.

Spuren mittelalterlicher Spiritualität in der Heiligengeistkirche

Im Chorraum (Apsis) der Kirche finden sich reiche Inschriften in

gotischer Minuskelschrift, die in die früheste Zeit der Stiftung, das

14. Jahrhundert, zurückweisen. Philosophisch–theologische literarische

Texte in geschliffenen lateinischen Hexametern preisen die einzelnen

göttlichen Personen und verherrlichen Gott als Weltvernunft. Weitere

Verse mit typisch mittelalterlichen Wort- und Buchstabenspielereien

haben das Lob der Gottesmutter Maria zum Inhalt.

An der Nordwand der Apsis

finden sich insgesamt 25 schöne Hexameter aus dem fünften Buch des

„Anticlaudianus" des Alanus ab Insulis (Alain de Lille, ca. 1120-1204),

in denen die einzelnen göttlichen Personen gepriesen werden.

Die Inschriften an der Südwand

sind nur fragmentarisch erhalten, konnten auch bislang nur teilweise

identifiziert werden. Den Bruchstücken kann man aber entnehmen, dass

sie das Lob der Gottesmutter Maria zum Inhalt haben.

Zusammenfassend finden sich an der Ostwand

der Apsis in den beiden unteren Kolumnen Verse aus dem im Mittelalter

weit verbreiteten Werk „de philosophiae consolatione" des römischen

Philosophen Anicius Boethius (ca. 480-524), die Gott als Weltvernunft

verherrlichen.

Ausgeklügelte Wort- und Buchstabenspielereien bieten die sechs Disticha, die sich an der südwestlichen Apsiswand

finden: Die sechs Hexameter beginnen alle mit dem Wort „Virgo"

(Jungfrau), das, mit einer Initiale ausgestattet, der Kolumne

vorgesetzt erscheint und daher nur einmal geschrieben ist. All diese

Verszeilen beginnen mit Anrufungen der Jungfrau Maria, die Wort für

Wort wie ein Echo in den zweiten Hälften der Pentameter wiederkehren

(Echostichon). Außerdem endet jeder Hexameter mit dem Buchstaben, mit

dem auch der dazugehörige folgende Pentameter beginnt. Das letzte

Zeilenpaar bringt allerdings eine gewisse Unregelmäßigkeit. Von oben

nach unten gelesen ergeben diese Buchstaben das Wort „Johannes".

Zur Geschichte der Bürgerspitalstiftung in Weitra

Aus dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts sind für Weitra alle jene

Merkmale überliefert, die den Rechtscharakter einer Stadt ausmachten:

Ausbildung eines eigenen Stadtgerichtes, Verwaltung durch das autonome

Organ des Stadtrates („Geschworene"), Siegelführung sowie Erlangung

einer Stadtrechtsurkunde, mit der König Friedrich der Schöne 1321 auch

spezifische Wirtschaftsfreiheiten, etwa das Bannmeilenrecht, erteilte.

Im Vergleich zu den anderen Städten des Waldviertels erfolgte in Weitra

schon sehr früh auch die Gründung eines (Bürger-) Spitals, einer

wichtigen, zukunftsweisenden sozialen Einrichtung: Der erste namentlich

bekannte Stadtrichter von Weitra, Chunrat Marchart, bzw. nach dessen

Tod seine Witwe Margareta und ihr Schwager, der ehemalige Weitraer

Landrichter, Ludwig von Zwettl (Kleinzwettl), begründeten mit einer

umfangreichen Stiftung eine Institution, deren Hauptaufgabe es war,

alten, verarmten und kranken Bürgern von Weitra als Versorgungsstätte

zu dienen. 1341 waren auch die notwendigen Baumaßnahmen abgeschlossen:

„Vor der stat tze Weytra an der Luensnitz pruken" war „daz spital ze

Weitra an dem Ledertal" mit einer anschließenden Kirche „ze eren und ze

lob dem heiligen geist und unser Vrowen Sand Marein" errichtet worden.

Am 25. März 1341 wurde schließlich die endgültige Gründungsurkunde

ausgestellt, in der als Aufgaben und Zweck der Stiftung die Hilfe für

die Armen und Siechen und das Seelenheil der Stifter, ihrer Vorfahren

und Nachkommen angeführt werden. Der Pfarrer wurde verpflichtet, einen

eigenen Priester zu unterhalten, der täglich in der Spitalkirche eine

Messe zu lesen hatte. Den „besten Zwölf" der Stadt (dem Rat) wurde die

Sorge um die Einhaltung der Stiftungsbestimmungen übertragen. Vom

heutigen Baubestand des Bürgerspitalskomplexes stammen noch die beiden

ersten kreuzgratgewölbten Joche des Kirchenschiffes und der

rippengewölbte Chorraum mit 5/8 - Schluss aus der Stiftungszeit

In den folgenden Jahren machten vor allem Weitraer Bürger immer wieder

Stiftungen, Vermächtnisse und andere Zuwendungen zum Spital. In den

Jahren 1381, 1383 und 1403 kaufte die Stadt drittelweise das Dorf

Wielands (Oberwielands) „mit allen Rechten, Nutzen und Freiheiten" für

das Spital, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erwarb die Stadt

noch dazu die Ortsobrigkeit über Wultschau. In beiden Dörfern setzte

die Stadt den Dorfrichter ein, die Abgaben und Dienste kamen der

Stiftung zugute. Ein 1407/1425 angelegtes Grundbuch verzeichnet den

bereits recht umfangreichen Spitalsbesitz, auch im Umfeld der Stadt.

Außerdem besaß das Hospital Weingärten in Langenlois, Zöbing, Engabrunn

und Wagram. Zur Verwaltung des Spitales wurde alljährlich von der Stadt

der Spitalmeister gewählt, der einem eigenen Ausschuss die

Jahresrechnungen vorzulegen hatte. Für die wirtschaftlichen

Erfordernisse standen ein im Nordwesten an den Spitalsbau

anschließender Wirtschaftshof und ein Getreidekasten in der Nähe des

Rathauses zur Verfügung

1527 unterstanden dem Spitalmeister ein Bauknecht, ein Junge, eine

Köchin und eine Viehdirn. Das weitere Dienst- und Pflegepersonal kam

vor allem aus den beiden untertänigen Dörfern Wultschau und Wielands.

Im Spital fanden 25 Personen Platz. In erster Linie wurden verarmte und

gebrechliche Weitraer Bürger, Witwen und Kinder aufgenommen, später

auch Spitalsuntertanen der Dörfer Wielands und Wultschau.

Gegebenenfalls wurden alte, verarmte Personen, die aus Platzmangel

woanders wohnen mussten, auch vom Spital aus betreut. Zeitweise trugen

die Spitalsbewohner sogar eine eigene Kleidung. Diese war z. B. 1731

aus blauem Tuch gefertigt und mit weißem Kragen und Aufschlägen

versehen. Für kranke „Inleute" (Nichtbürger, also die soziale

Unterschicht), in der Stadt erkrankte Fremde und Soldaten gab es das

bereits 1389 urkundlich erwähnte Siechenhaus an der Zwettlerstraße

(heute Nordwaldheim).

Bürgerhaus in der Untere Landstraße 147: Das zweigeschoßige Gebäude

besitzt eine spätbarocke Fassade aus der zweiten Hälfte des 18.

Jahrhunderts.

Die Geschichte Weitras

Zwischen 1201 bis 1208, erbaute Hadmar II. von Kuenring die Burgstadt

Weitra. Am höchsten Punkt wurde die Burg erbaut und am steil zur

Lainsitz abfallenden Nordende die Stadtpfarrkirche. Die Burgstadt blieb

bis 1296 im Besitz der Kuenringer. Danach verloren sie die Stadt an die

Fürstenfamilie Habsburg, die bis zum 15. Jh Besitzer blieben. Kaiser

Rudolf II. von Habsburg belehnte schließlich Wolf Rumpf Freiherr zu

Wielroß mit „Herrschaft, Stadt und Feste". Das Lehen ging 1592 in das

Eigentum von Wolf Rumpf über. Dessen Witwe heiratete 1606 den

schwäbischen Grafen Friedrich zu Fürstenberg. Die Familie Fürstenberg

ist noch heute im Besitz des Schlosses und des Gutes.

Im 13. Jahrhundert bildete sich eine bürgerliche Gemeinde mit

Selbstverwaltung und bereits 1321 verlieh König Friedrich der Schöne

den damaligen Bürgern der Stadt ein Privileg, welches das Bierbrauen im

Umkreis von einer Meile um die Stadt verbot. Somit wurde die Stadt zur

„ältesten Braustadt Österreichs" und erlebte in den folgenden

Jahrhunderten eine Blütezeit der Braukultur. Um 1645 gab es 33

bürgerliche Brauhäuser, ein städtisches und ein herrschaftliches

Hofbräuhaus.

Die Herrschaft Weitra gehörte ursprünglich nach Böhmen. 1201 gründete

der Kuenringer Hadmar II. die Burgstadt Weitra oberhalb der geringfügig

älteren Siedlung Altweitra, die vermutlich nach einem Slawen namens Vit

Vitohrad (tschech. für Veitsburg) benannt wurde (daher auch der heutige

tschechische Name Vitoraz). In die Kuenringer-Herrschaft fällt

vermutlich auch bereits die erstmalige Verleihung des Stadtrechts. Den

Kern der Bevölkerung bildeten Ackerbürger. Da die Kuenringer Ottokar

II. Přemysl unterstützt hatten, wurde nach seinem Tode (1278) Weitra

von den Habsburgern beansprucht; seit 1296 war die Stadt endgültig in

deren Besitz.[4] Vom 26. Mai 1321 (Friedrich der Schöne) ist die

älteste Urkunde erhalten, die Weitras Bürger mit Brau- und

Schank-Privilegien ausstattete.

Persönlichkeitsdenkmal Kaiser Josef II. - Die Joseph II. darstellende Büste ist mit der Jahreszahl 1881 bezeichnet.

Dem Schätzer der Menschheit, 1781

Der Landw. Bezirks-Verein Weitra, 1881

DIE ZISTERNE - Das wohl bedeutendste unterirdische Bauwerk Weitras, die sogenannte Zisterne

aus dem 14. Jh, fällt mit seinem schlichten Holztor erst bei genauerem

Hinsehen auf. Über die frühere Verwendung wird bis heute gerätselt. Zum

einen könnte es im Mittelalter bei Belagerungen als

Wasserversorgungsstätte innerhalb der Stadtmauer gedient haben, sie

könnte aber auch in Verbindung mit den nahe gelegenen Fleischbänken als

Kühlraum verwendet worden sein. Die Zisterne mit dem beeindruckend

gotischen Kreuzrippengewölbe wird von drei Wasserquellen gespeist:

Regenwasser, Grundwasser und dem Überlauf des Brunnens im Haus

Rathausplatz 24. Zugang jederzeit frei möglich.

Die Anlage diente ursprünglich als Wasserversorgungssystem der

Bevölkerung. Sie besteht aus einem Sammelbecken in Form eines

Brunnnens, der sich im Keller des Hauses „Rathausplatz 24" befindet,

aus einem Verbindungsgang, welcher aus dem Fels herausgeschlagen wurde

und aus einer Zisterne. Die Zisterne wurde um 1300 erbaut und bekam in

verschiedenen Zeitepochen Zu- und Umbauten. Von fast quadratischem

Grundriss (ca. 8 x 9 m), ist die Zisterne durch die Wölbung

west-ost-orientiert. Vor allem der südliche (hintere) Raumteil ist

großteils aus dem Fels geschlagen. In zwei sehr schmalen queroblogen

Jochen gewölbt, weist der Raum ein reguläres Kreuzrippengewölbe auf.

Der Gurtbogen ist in der Dimensionierung gegenüber den Diagonalrippen

maßdifferenziert, jedoch profilgleich. Die Nord- und Südwand sind aus

Trapezrippen mit breiten Schrägen mit poygonalen Wandvorlagen (auf die

Jochteilung bezogen). Die Gewölbescheitel verlaufen im südlichen

Raumteil annährend horizontal, im nördlichen abfallend. Aufgrund des

Mauerwerks, der Gewölbefiguration und Rippenprofile ist der

Ursprungsbau auf das frühe 14. Jahrhundert zu setzen.

Mittelalterliche Zisterne - Im Mittelalter wurde dieses Wasserreservoir

für die Stadt angelegt. Gespeist wird das frühgotische Gewölbe durch

drei „Quellen": vom Regenwasser, das von oben hereinsickert, vom

Grundwasser, das sich trotz felsiger Höhe einstellt, und vom Überlauf

eines Brunnens im Haus Rathausplatz 24 schräg oberhalb der Zisterne.

Sie geriet im Laufe der Geschichte in Vergessenheit und wurde erst 1993

wiederentdeckt.

"STROBEL'SCHES HAUS", 1585-1714 IM BESITZ DER HERRSCHAFT, 1714-1765 ALS

BRAU-UND SCHANKHAUS IM BESITZ DER FAMILIE KEUFFEL (VON ULLBERG), DANN

HOFTAVERNE

Die mit der Jahreszahl 1748 bezeichnete Dreifaltigkeitssäule wurde von Johann Walser geschaffen.

Ehem. Brauhaus am Rathausplatz 6: Das Eckhaus war in der ersten Hälfte

des 17. Jahrhunderts ein Hofbräuhaus und eine Hoftaverne. Die Fassade

stammt aus dem dritten Viertel des 19. Jahrhunderts.

Mit diesem Originalstück Nr. 296 der Berliner Mauer, einer Leihgabe des

Hauses der Geschichte in Bonn, möchten wir auf die Ausstellung

SCHAUPLATZ EISERNER VORHANG - EUROPA: GEWALTSAM GETEILT UND WIEDER VEREINT

in Schloss Weitra hinweisen. Begeben Sie sich auf eine Zeitreise in die

Vergangenheit des „Kalten Krieges", erfahren Sie, wie die Trennung in

Ost und West überwunden wurde und ein vereintes Europa entstand.

Der Kuenringer Hadmar II. errichtete zwischen 1201 und 1208 auf dem die

Stadt überragenden Felsen eine zwei-türmige Burg. Sie war durch

Vorwerke und Mauern in die Stadtbefestigung eingebunden. Unter Wolf

Rumpf Freiherrn zum Wielroß wurde sie durch das mächtige

Renaissanceschloss (1590-1606) ersetzt. Mauern der alten Burg sind in

den Kellern des Schlosses noch heute zu erkennen, auch die Nordfront

des Schlosses dürfte bis in das erste Stockwerk hinauf mittelalterliche

Mauerteile besitzen. Die Pläne für den Neubau stammen von Pietro

Ferrabosco, die ausführenden Arbeiten leitete Meister Anton Muys.

Das Renaissanceschloss ist ein dreigeschossiger Vierecksbau, die

nördliche Längsseite wird vom Turm überragt. Der rechteckige Hof

besitzt an seinen Schmalseiten dreigeschossige Arkaden. Der Südtrakt

über dem Bergfelsen hat zwei Kellergeschosse. Nach Bränden von Turm und

Dach 1747 und 1757 errichtete man an den Schmalseiten je vier

Volutengiebel. Den hohen Helm des Turmes stellte man nicht wieder her,

sondern ließ einen geraden Turmabschluss, den man mit einer

Steinbalustrade ausstattete. Die Kapelle wurde in das Erdgeschoss

verlegt und mit einem Barockchor ausgestattet. Im ersten Stock befindet

sich ein historisierendes Theater im Rokokostil, das 1885 an Stelle

eines Barocktheaters von A. Führer aus Wien errichtet wurde. Seit 1605

ist das Schloss im Besitz der Familie Fürstenberg.

SCHLOSS WEITRA - Die Burg wurde wie die Stadt Weitra zwischen 1201 und

1208 durch Hadmar II. von Kuenring gegründet. Sie hielt allen

Belagerungen des Dreißigjährigen Krieges stand. Im großartig erhaltenen

Renais sanceschloss, es steht direkt über der ursprünglichen

Burganlage, sind heute zwei Museen und die Dauerausstellung „Schauplatz

Eiserner Vorhang" untergebracht. Im einzigartigen Schlosshof findet

seit 2006 jährlich das "Schloss Weitra Festival" statt. Heute gehört

das Schloss Weitra Prinz Johannes und Prinzessin Stephanie zu

Fürstenberg.

DIE STADTMAUER - Die 1292 erstmals urkundlich erwähnte Stadtmauer

stammt vorwiegend aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Schützend umgibt sie

die Altstadt und ist noch heute beinahe vollständig erhalten. Dort wo

die Zwinger waren, liegen jetzt Stadtgärten und Promenaden. Durch das

nach Zwettl weisende Tor betritt man die Stadt, das Untere Tor wurde

abgetragen. Besonders malerisch steht auf den Resten eines Turmes ein

Jahrhundertwende-Pavillon die sogenannte „Aussichtswarte" im

südwestlichen Mauerabschnitt. Von hier lässt sich ein einzigartiger

Ausblick genießen.

TURM: Während der Umgestaltung der alten Kuenringerburg in ein

Renaissanceschloß erhielt das Gebäude in der Mitte der nördlichen

Längsseite einen mächtigen Turm mit quadratischem Umriß. Nachdem in der

Nacht vom 10. auf den 11. Juli 1747 der bestehende hohe Turmhelm durch

einen Brand zerstört wurde, stellte man ihn in seiner ursprünglichen

Form nicht mehr her. Man entschied sich für den geraden Turmabschluß

und errichtete dort eine Steinbalustrade. Die Gesamthöhe des Turmes

beträgt 35 m.

Schlossturm Besteigung - Ausblick vom Schlossturm

Erlebnisreich ist der Aufstieg auf den imposanten Schlossturm! Oben

angekommen, erwartet den Besucher ein grandioser Ausblick auf das

Weitraer Land bis hinein nach Böhmen sowie der interessante Blick auf

die historische Altstadt Weitras aus der Vogelperspektive.

Die Gründung der Stadt Weitra, die Anlage der Stadt und ihre bauliche Entwicklung

Im Zuge der immer tieferen Erschließung und Kolonialisierung des

Waldviertels begannen die Kuenringer im 12. Jahrhundert mit der

planmäßigen Besiedlung des Gebietes um Weitra. Die ersten urkundlichen

Nennungen sind in die Zeit zwischen 1182 und 1185 zu datieren, beziehen

sich aber noch auf das heutige Altweitra. Aus städtebaulichen und

strategischen Gründen verlegte Hadmar II. zwischen 1201 und 1208 den

Zentralort und ließ drei Kilometer südwestlich von der Altsiedlung die

Stadt Weitra erbauen: Sie liegt auf einem nach Nordwesten stufenförmig

abfallendem Granitplateau. Im Süden, auf dem höchsten Punkt, errichtete

man die Burg, die mittlere, breiteste Zone war für den großen

Dreiecksplatz bestimmt, am steil zur Lainsitz abfallenden Nordende

erbaute man die Stadtpfarrkirche. Damit sind auch die

Hauptfunktionsträger der neuen Stadt genannt: Die Burg hatte als

Residenz und Verwaltungszentrum zu dienen, der Platz bot genügend Raum

für Märkte und nötigenfalls für Truppenkonzentrationen. Nach der

Übertragung der Pfarrechte von der ursprünglichen Pfarrkirche im

nunmehrigen Altweitra an die Stadtkirche waren auch die kirchlichen

Mittelpunktsfunktionen an die Neugründung übergegangen.

Spätestens zu Beginn des 14. Jhdts. wurde durch die Errichtung der

„Mittleren Zeile" der große Platz verkleinert, nach dem Bau eines

Rathauses auf dem Platz (1431) durch den Gebäudekomplex des Grätzels.

Außerhalb der Stadtmauern war schon zu Beginn des 14. Jhdts. in der

Niederung an der Lainsitz die Vorstadt „Ledertal" entstanden. Als

wichtige städtische soziale Institution wurde hier 1340/41 das

Bürgerspital gestiftet. Der Umfang dieses Baubestandes blieb - von

geringfügigen Erweiterungen abgesehen - bis in das späte 16. Jh.

gleich. Gegen Ende des 18. Jhdts. entstanden außerhalb der Stadtmauern,

am Fuß des Schloßberges und parallel dazu links vom Weiherbach, die

beiden „Berg- und Wasserzeile" genannten Reihen eingeschossiger Häuser,

wo Leinweber wohnten und arbeiteten. Nach dem Bau der Schmalspurbahn

Gmünd - Groß Gerungs entstand zu Beginn des 20. Jhdts. an der den

Bahnhof mit der Stadt verbindenden Straße eine Reihe von Villen.

Turmglocken Schloß Weitra:

1. von Hans Lang 1606 in Steyr gegossen mit 200 kg

2. von F. Vötterlechner 1756 in Krems gegossen mit 80 kg

DER BAROCKE DACHSTUHL UND DAS GEWÖLBE DER ALTEN SCHLOSS-KAPELLE

Nach dem Brand von 1747, dem der Turmhelm zum Opfer fiel, kam es 1757

neuerlich zum Ausbruch eines Feuers, welches große Teile des

Dachstuhles und die Schloßkapelle im 2. Stock vernichtete. Daraufhin

verlegte man die Kapelle in das Erdgeschoß. Der Dachstuhl wurde

erneuert und befindet sich nun größtenteils im barocken

Originalzustand. Aus der zerstörten Kapelle, dessen Gewölbe hier zu

sehen ist, wurde anläßlich der NÖ. Landesausstellung 1994 ein Festsaal

eingerichtet, der zahlreichen Veranstaltungen dient.

Erforschen Sie die Geschichte und die Geheimnisse des Schlosses vom

Turm bis zu den Kellern. Das Schloss ist ein mächtiger Vierecksbau,

dessen nördliche Längsseite ein Turm überragt. Der rechteckige Hof hat

an seinen Schmalseiten dreigeschossige Arkaden auf Granitpfeilern. Sie

sind mit Löwenköpfen, Muscheln und stilisierten Schwertern geziert -

Symbolen von Santiago de Compostela, da Schloss-Erbauer Wolf Rumpf

Freiherr von Wielroß Großmeister des gleichnamigen Ritterordens war. In

der Mitte befindet sich ein Renaissancebrunnen. Über den Arkadenhof

gelangen Sie in das außergewöhnlich schöne Schlosstheater, das 1885 im

Rokokostil adaptiert wurde.

Die Kuenringerburg wurde im Zuge der Gründung der Stadt Weitra (1201 -

1208) durch den Kuenringer Hadmar II. errichtet und nahm den höchsten

Punkt der Gesamtanlage ein. In ihrem Grundriß war sie von der Form des

den Berg bekrönenden Felsens bestimmt. Die Anlage erstreckte sich

zwischen zwei Türmen in West-Ostrichtung. Das Hauptgebäude gruppierte

sich in drei Flügeln um einen annähernd rechteckigen Hof, der im Süden

durch eine starke Schildmauer begrenzt war. Die Burg besaß vermutlich

zwei Wohngeschosse und war an einigen Stellen unterkellert. Küche und

Vorratskammern waren im Erdgeschoß untergebracht, während sich im

Obergeschoß ein Saal und eine heizbare Gaststube befanden.

Nach dem endgültigen Sturz der Weitraer Kuenringer (1296) gingen Burg,

Herrschaft und Stadt an die habsburgischen Landesfürsten über. Diese

gaben in den folgenden drei Jahrhunderten Weitra an verschiedene

Pfandinhaber weiter, bis schließlich 1581 Wolf Rumpf Freiherr zu

Wielroß, der ehemalige Kämmerer Kaiser Rudolfs II., Inhaber der

Herrschaft Weitra wurde.

Modell der Stadt Weitra (von O. Chmelik)

Vor allem auf der Basis des Bildes von 1730 wurde 1971 dieses Modell erstellt.

Ansicht der Stadt Weitra, Ölgemälde von 1730/1731

Die tatsächliche Blickrichtung des Bildes ist eher Nord-Süd. Der Maler

hat sich am unteren Bildrand selbst dargestellt. Ganz links ist der

Galgenberg mit dem Galgen zu erkennen, vor dem oberen Stadttor befinden

sich der Stadtteich, die herrschaftlichen Stadel, die 1724 errichtete

Statue des Hl. Johannes von Nepomuk und das überbrückte Röhrenteichel.

Entlang der äußeren Stadtmauer läuft der Stadtgraben. Unmittelbar

rechts neben dem oberen Tor befindet sich stadtseitig das Zeughaus;

unterhalb des Torturmes die Oswaldkapelle. Den Platz vor dem Rathaus

nehmen der Pranger aus Stein und die hölzerne Dreifaltigkeitssäule ein.

Eine, die heutige Auhofgasse fortsetzende Gasse, trennt den Komplex

Rathaus - Brotbänke - Waaghaus vom sogenannten Grätzel, einem Komplex

von zuletzt acht Wohnhäusern und dem Spitalkasten. Gegenüber der

Einmündung der Fleischgasse in den Rathausplatz sieht man die

gemauerten Fleischbänke, rechts davon sind ein Keller und das mittlere

Wasserkar zu erkennen. Das untere Wasserkar steht vor den

"Seitz-Bräuer'schen" Häusern. Durch das untere Stadttor und die

vorgelagerte Barbakane (= Vorwerk) gelangt man in das Ledertal, das vom

Gebäudekomplex des Bürgerspitales beherrscht wird.

Entlang der Lainsitz finden sich Mühlen. Der Turm der Stadtpfarrkirche

trägt noch die vier, 1772 entfernten gotischen Ecktürmchen. Um die

Kirche liegt der Friedhof, an dessen Südostecke das Bruderschafts- und

spätere Schulhaus steht. Parallel zur Kirche (südlich) befindet sich

die Friedhofskirche (der Karner), die gegen Ende des 18. Jahrhunderts

zum "Castellihaus" umgebaut wurde. Der Pfarrhof steht ungefähr

rechtwinkelig zur Kirche. Er wurde 1793 durch das heutige, in

West-Ost-Richtung verlaufende Gebäude ersetzt. Aus den Rauchfängen all

der Häuser, die die "Braugerechtigkeit" (das Braurecht) besaßen und

ausübten, steigt Rauch auf. Durch das untere Stadttor ist eine

sechsspännige Kutsche, der ein Herold vorausläuft, gefahren. In ihr

dürfte Frobenius Fürst zu Fürstenberg seinen Einzug in die Stadt

halten. Zu seiner Begrüßung werden im Basteigarten neben dem Schloß

Böller abgeschossen. Die Bürger, die erst einige Jahre davor nach einem

langen Prozeß unterworfen worden sind, scheinen von der Ankunft des

Fürsten demonstrativ kaum Notiz zu nehmen.

Mit dem Tod des Fürsten Joseph Maria Benedikt (1758-1796) erbt der

minderjährige Fürst Karl Egon II. (1796-1854) von der böhmischen Linie

auch die schwäbischen Besitzungen. Er ist der letzte Souverän des

Hauses Fürstenberg, bevor die Neuordnung Europas durch Napoleon dem

System des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (1806) ein Ende

macht. Von da ab sind die Fürstenberger - wie schon zuvor in Böhmen und

Niederösterreich - auch in Schwaben nur noch mit hohen Privilegien

ausgestattete Untertanen (im Großherzogtum Baden, im Königreich

Württemberg und auf den Gebieten einer katholischen Linie des Hauses

Hohenzollern).

Karl Egon II. (1796-1854)

Landgraf Joachim Egon von Fürstenberg Eisenguß (unbekannter K.), Anfang 19. Jh.

Die Büste stammt aus dem Fürstenbergischen Eisengußwerk

Neu-Joachimsthal auf der Herrschaft Pürglitz. Landgraf Joachim Egon

(1749-1828) im Ornat des Ordens der Ritter vom Goldenen Vlies.

Mehr als 800 Jahre Geschichte von Stadt und Schloss Weitra erwarten Sie

im liebevoll gestalteten Schlossmuseum. Von den Kuenringern bis zu den

heutigen Hausherren, der Familie Fürstenberg, spannt sich der

historische Bogen an Kunstwerken und Exponaten, der unter anderem auch

Einblick in das Handwerk und die regionale Wirtschaftsgeschichte des

Waldviertel bietet.

Wie in allen adeligen Häusern gab und gibt es auch auf Schloß Weitra

einen Kunst- und Kunsthandwerksbestand, der sich im Lauf der

Jahrhunderte angesammelt hat und die Interessen der jeweiligen

Herrschaftsinhaber widerspiegelt. Bis zum Jahr 1945 ist auch Schloß

Weitra in diesem Sinne voll eingerichtet gewesen. Das meiste davon ist

dann allerdings in den Wirren danach zugrunde- oder verlorengegangen.

In den beiden folgenden Räumen können Exponate besichtigt werden, die

einen Eindruck über die ehemals exquisite und gut sortierte

landgräfliche Sammlung und Hofhaltung vermitteln.

Auch die meisten dieser Kunstwerke waren nach dem Krieg mehr oder

weniger stark beschädigt und wurden teils im Auftrag von Prinz und

Landgraf Johannes Eduard Egon (geb. 1956) und teils für die

Landesausstellung 1994 durch das Land Niederösterreich restauriert.

Nicht aus Weitra, sondern aus den F. F. Sammlungen in Donaueschingen

stammen das Bildnis Rudolphs II. von dessen Hofmaler Hans von Aachen

und das Faksimile des Nibelungenliedes.

Schäfchensammlung Prinzessin Wilhelmine

Die Großmutter des heutigen Schlossbesitzers, Wilhelmine Prinzessin zu

Fürstenberg, geborene Gräfin von Schönburg-Glauchau (1902-1964), wuchs

in Sachsen auf, das ein traditionelles Zentrum europäischer

Porzellankunst war. Die Königlich Sächsische Manufaktur Meissen lag

sozusagen vor ihrer Haustüre, und schon in jungen Jahren begann

Prinzessin Wilhelmine intensiv Porzellan zu sammeln, speziell mit dem

Thema Schafe und Schäferszenen. Beispiele dieser Sammelleidenschaft,

gefertigt von nahezu allen großen und bedeutenden Manufakturen des

alten Europas, sind hier zu bestaunen: Meissen, Nymphenburg, Berlin,

Wien, Ludwigsburg und andere.

Max Egon zu Fürstenberg 1899

F.E. Laszlo von Lombos (1869-1937), Öl auf Leinwand

Rechts unten signiert und datiert: Laszlo F.E. 1899 VII.

Links oben Inschrift: MAXIMILIANUS EGONUS PRINCEPS DE FUERSTENBERG

Irma Prinzessin zu Fürstenberg 1899

F.E. Laszlo von Lombos (1869-1937), Öl auf Leinwand

Rechts unten signiert und datiert: Laszlo F.E. 1899 Aug.

Links oben Inschrift: IRMA PRINCIPESSA DE FUERSTENBERG

Fülöp Elek (Philipp Alexius) Laszlo von Lombos (1869-1937)

Laszlo von Lombos war ein in Paris und München ausgebildeter

Gesellschaftsmaler; er war vor allem an den europäischen Fürstenhöfen

für den Hochadel tätig. Er unterhielt Ateliers in Budapest und London

und wurde vielfach ausgezeichnet. Später, als naturalisierter

Engländer, war er Präsident der Royal Society of British Artists. Von

der Kritik wegen seiner eklektizistischen Malweise herb getadelt, tat

dies seiner großen Beliebtheit in höchsten Kreisen keinen Abbruch.

Mehr als 800 Jahre Geschichte von Stadt und Schloss Weitra erwarten Sie

im liebevoll gestalteten Schlossmuseum. Von den Kuenringern bis zu den

heutigen Hausherren, der Familie Fürstenberg, spannt sich der

historische Bogen an Kunstwerken und Exponaten, der unter anderem auch

Einblick in das Handwerk und die regionale Wirtschaftsgeschichte des

Waldviertels bietet.

Karl Egon III. (1820-1892)

Landgraf Fürst Karl Egon V. zu Fürstenberg (John Quincy Adams, 1929, Öl auf Leinwand)

Rechts unten signiert und datiert: John Quincy Adams 1929.

Fürstin Franziska ("Mena") zu Fürstenberg (John Quincy Adams, 1927, Öl auf Leinwand)

Links unten signiert und datiert: John Quincy Adams 1927.

John Quincy Adams (1874-1933)

Der Porträt-, Genre- und Landschaftsmaler John Quincy Adams bildete

sich nach dem Studium an der Wiener Akademie bei S. l'Allemand und A.

Eisenmenger an der Münchner Akademie bei K. Marr, und H. Herterich

sowie an der Académie Julien in Paris bei J.B. Laurens und B. Constant

weiter aus. Besonders als Porträtist war er in den Kreisen des Adels

und des Großbürgertums sehr beliebt.

Schnapphahnflinte - Erzeuger unbekannt, um 1650, Schnapphahnflinte bzw. Miqueletschloß

Holzkohlenmeiler - Holzkohle entsteht durch "Verschwelung" (Verbrennen

ohne Luftzufuhr). Dazu wurde das Holz wie im Modell aufgesetzt und dann

mit lehmiger Erde (Luftabschluß) bedeckt. Der Abbrand dauerte 4-6 Tage

und mußte ständig überwacht werden.

Holztransport - Bis zum Aufkommen von Traktor und LKW wurde fast alles gewonnene Holz mit Zugtieren (Pferde, Ochsen) aus dem Wald gebracht.

Hinterer Schlittenbock - Für den Transport von Bloch- und Langholz

wurden im Winter Pferdeschlitten verwendet. Bei längeren Transportwegen

wurde das Holz auf zwei Schlittenböcke geladen. Wegen der starken

Belastung wurde der Schlittenbock in der Regel aus Eichenholz gefertigt.

Deichsel und Trittel zum Einspannen der Pferde.

Zwei Sappel: Zum Verladen (Stoßen) von Rundholz (gerade), zum Ziehen von Rundholz (schräg).

Sonstige Forstgeräte

Schwemmhaken wurde bei der Holztrift zur Lenkung des Holzes und zur Öffnung von Verklausungen verwendet.

Mit dem Verschulrechen wurden im Forstgarten die Rillen gezogen, in die die kleinen Sämlinge gepflanzt wurden.

Der Drehhaken wurde zum Fällen der Bäume (wenn der Baum beim Fällen an

einem stehenden Baum hängen blieb) und zum Drehen des gefällten Baumes

zur Entrindung und Entastung verwendet.

Kardinal Friedrich Landgraf zu Fürstenberg (1813–1892), der letzte hochadelige Erzbischof von Olmütz (Olomouc)

Friedrich Landgraf zu Fürstenberg entstammte der 1755 begründeten

Landgräflichen Weitraer Linie des Hauses Fürstenberg. Seine Eltern

waren Friedrich Egon Landgraf zu Fürstenberg (1774-1856) und Theresa,

geb. Prinzessin Schwarzenberg (1780-1870). Schon früh für die

geistliche Laufbahn bestimmt, absolvierte er seine philosophisch

theologischen Ausbildungen in Wien und Olmütz, wo er 1839 zum Doktor

der Theologie promoviert wurde. Schon 1836 war er von seinem Cousin

Friedrich Fürst Schwarzenberg, dem damaligen Erzbischof von Salzburg

und späteren Erzbischof von Prag, in der Pfarrkirche von Weitra zum

Priester geweiht worden. Nachdem er Kooperator in der Pfarre St.

Michael in Olmütz gewesen war, kam er - 1839 von seinem Vater, dem

zuständigen Patron, präsentiert - als Pfarrer auf die fürstenbergische

Patronatspfarre Harbach bei Weitra. Schon 1843 wurde er Dechant und

Propst des Kollegiats - Kapitels St. Mauritz in Kremsier (Kroměříž),

1849 Domkapitular in Olmütz. 1853 wählte ihn schließlich das Domkapitel

zum Fürsterzbischof von Olmütz. Die Bischofsweihe erteilte ihm wieder

sein Cousin Friedrich Fürst Schwarzenberg, der inzwischen Kardinal und

Erzbischof von Prag geworden war. 1879 kreierte ihn Papst Leo XIII. zum

Kardinal.

Das Erzbistum Olmütz war eines der am reichsten dotierten Bistümer der

Österreichischen Monarchie. Nach den Fürsten Liechtenstein nahm das

Erzbistum Olmütz mit insgesamt 36.000 Hektar Grundfläche die zweite

Stelle unter den Großgrundbesitzern in Mähren ein. Außerdem verfügte es

noch über Güter im damaligen Österreichisch - Schlesien und im

damaligen Preußisch - Schlesien. Kardinal Fürstenberg war der letzte

Hochadelige in der Reihe der Ölmützer Erzbischöfe. Verschiedene seiner

Aktionen lassen aber schon auf eine gewisse soziale Einstellung den

unteren Bevölkerungsschichten gegenüber schließen. Unter seiner

Amtszeit wurden nach ungefähr 200 Jahren wieder Nichtadelige in das

Domkapitel, dem auch die Wahl des Erzbischofs oblag, aufgenommen, so

dass bei seinem Tode (20. August 1892) sieben adeligen Domherren sieben

bürgerlicher Herkunft gegenüberstanden. Diese wählten einen

Nichtadeligen jüdischer Abstammung zum neuen Erzbischof, nämlich den

Professor für Kirchenrecht Dr. Theodor Kohn.

Der Ornat von Friedrich Kardinal und Landgraf zu Fürstenberg:

Der kostbare Doppelornat wurde für die Priesterweihe und die Primiz von

Friedrich Landgraf zu Fürstenberg (1836) von den Verwandten des

Neupriesters gestickt: Die Seitenteile der liturgischen Gewänder sind

aus Gold- und Silberbrokat, die Mittelteile sind in Gobelinstickerei in

den Farben Weiß, Rot und Gold ausgeführt. Echte Goldborten bilden die

Einfassungen, die Ränder sind in Samt eingefasst. An den Dalmatiken

sind Goldquasten zu befestigen, deren Mittelstücke feinste Handarbeit

sind. Da der Ornat für die Priesterweihe geschaffen wurde, ist er in

doppelter Ausführung verfertigt: Für den die Weihe spendenden

Erzbischof und seine Assistenz sowie für den zu weihenden Kandidaten.

Daher besteht der gesamte Doppelornat aus zwei Messgewänder Casulae),

zwei Vespermänteln (Pluviale), vier Dalmatiken, fünf Stolen, sechs

Mampeln, zwei Kelchvelen und zwei Bursen. Nach dem Tod des Kardinals

kam der gesamte Doppelornat an die Pfarrkirche in Weitra.

Nur einige Stücke davon sind hier ausgestellt:

1 Messgewand (Casula): Der Erzbischof, der die Messe mit dem

Weihekandidaten gemeinsam zelebrierte, trug ein Messgewand aus

Goldbrokat, der Neupriester eines aus Silberbrokat.

1 Vespermantel (Pluviale): Der Archidiakon (Presbyter assistens,

Manuductor) hatte den Neugeweihten bei sei-ner ersten Messfeier

einzuführen und trug einen prunkvollen Vespermantel.

2 Dalmatiken (dalmaticae): Die assistierenden Diakone bzw. Subdiakone trugen Dalmatiken.

4 Stolen: Die Stola ist ein Amtszeichen für Priester und Diakon

2 Manipel: Den Manipel, der historisch auf ein Handtuch zurückgeht,

trugen der zelebrierende Priester und seine Assistenz am linken Arm.

1 Kelch - Velum: Mit dem Kelch - Velum war während des

Wortgottesdienstes der Kelch zugedeckt. (Darauf lag die Bursa, eine

quadratische Stofftasche, in der das Corporale steckte, ein

quadratisches Tuch aus Leinen, auf das während der Messe die Hostie

gelegt wurde)

1 Palla: Mit der Palla wurde der Kelch von der Gabenbereitung bis zur Kommunion zugedeckt.

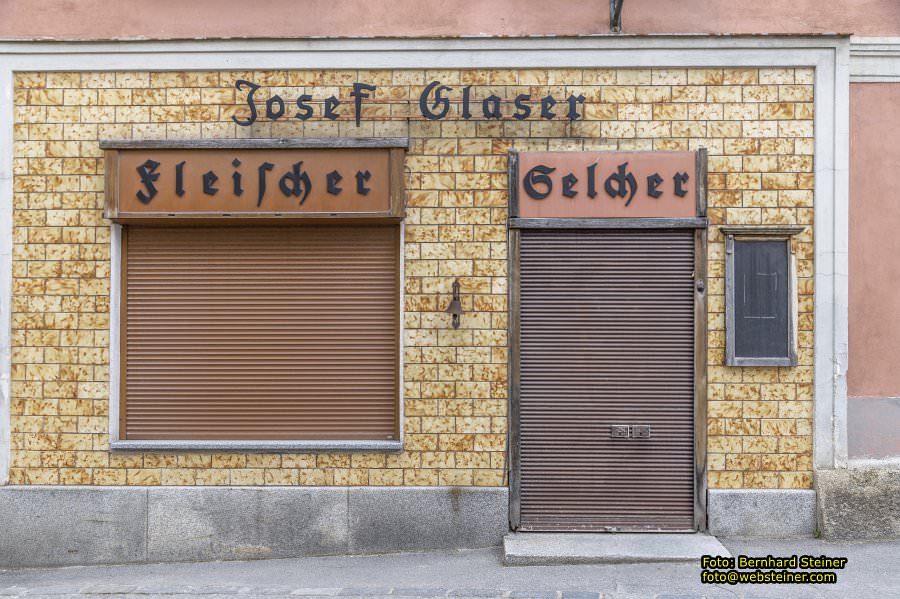

Ackerbürgerstadt Weitra

Wie in allen niederösterreichischen Kleinstädten gehörte auch in Weitra

der überwiegende Teil der Bürger der Stadt dem Typ der Ackerbürger an:

Man übte zwar ein Gewerbe aus, zum Haus gehörten aber auch

landwirtschaftliche Gründe außerhalb der städtischen Siedlung. Somit

war mit dem Haus eine Landwirtschaft verbunden. Jahrhunderte hindurch

lebten die Weitraer Bürger in der Regel von ihrem Gewerbe und von ihrer

Landwirtschaft. Erst im 20. Jahrhundert, vor allem in der Zeit nach dem

Zweiten Weltkrieg, setzte hier eine grundlegende Änderung ein: Die

Mechanisierung der Landwirtschaft erforderte mehr und größere

Betriebsflächen, traditionelle Gewerbe verschwanden allmählich. Für die

Ackerbürger zahlte sich der Ankauf der teuren landwirtschaftlichen

Maschinen und Geräte nicht aus. Die Bauern der umliegenden Dörfer

benötigten zusätzliche Flächen, damit sich der Ankauf der Maschinen

rechnete. Nach und nach gaben somit die Stadtbewohner ihre

Landwirtschaften auf, verpachteten ihre Gründe und wechselten z. T. in

andere Berufe über. Viele wurden Unselbständige.

Ein typisches Ackerbürgerhaus mit relativ großem Grundbesitz war das

Haus Rathausplatz 20 (alte Nummer 143). Es war von 1779 bis 1959 im

Besitz der Familie Brunner und diente Generationen hindurch als

Fleischhauerei, Gasthaus, zeitweise auch als Brauhaus. Die hier

ausgestellten Möbel und Einrichtungsgegenstände stammen aus diesem Haus

und zeigen den typischen Wohnstil kleinstädtischen Bürgertums im 19.

Jhdt.

Seit dem 18. Jahrhundert befindet sich an dieser Stelle ein Schloßtheater.

1885 wurde dieses, veranlaßt durch Landgraf Eduard Egon (1843-1932), im

Rokokostil umgestaltet und vergrößert. Die Pläne für diesen Umbau

stammen von A. Führer aus Wien, die Baumeisterarbeiten führte die

Weitraer Firma H. Schneider durch, die Tischlerarbeiten K. Romeder aus

Weitra (Proszenium, Portale), Franz Wildschek aus Gratzen (Bänke). H.

Schattauer, ebenfalls Gratzen, machte Bildhauer- und Vergolderarbeiten,

während die reichen Ornamente und die Rosette im Plafond von der Firma

M. Hentschel aus Wien geliefert wurden. Um eine rasche Verwandlung zu

ermöglichen, wurde das Theater mit einem Schnürboden ausgestattet und

erhielt eine Gasbeleuchtung.

Das neue Theater wurde besonders in den ersten Jahren nach dem Umbau

von der Landgräflichen Familie, Verwandten und Angestellten des

Gutsbetriebes häufig bespielt. Aus dieser Zeit stammen die im Foyer

hängenden „Theaterzettel". 1983 wurde im Rahmen der

800-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt Weitra das Schloßtheater von Grund

auf renoviert und dient seitdem als Aufführungsort für die

verschiedensten kulturellen Veranstaltungen. Das Fassungsvermögen des

Theaters beträgt 155 Sitzplätze.

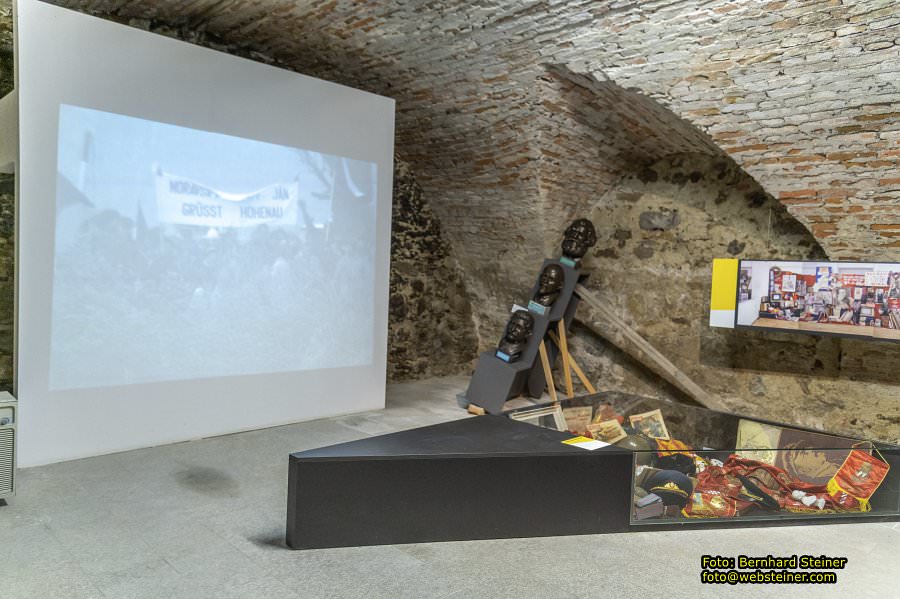

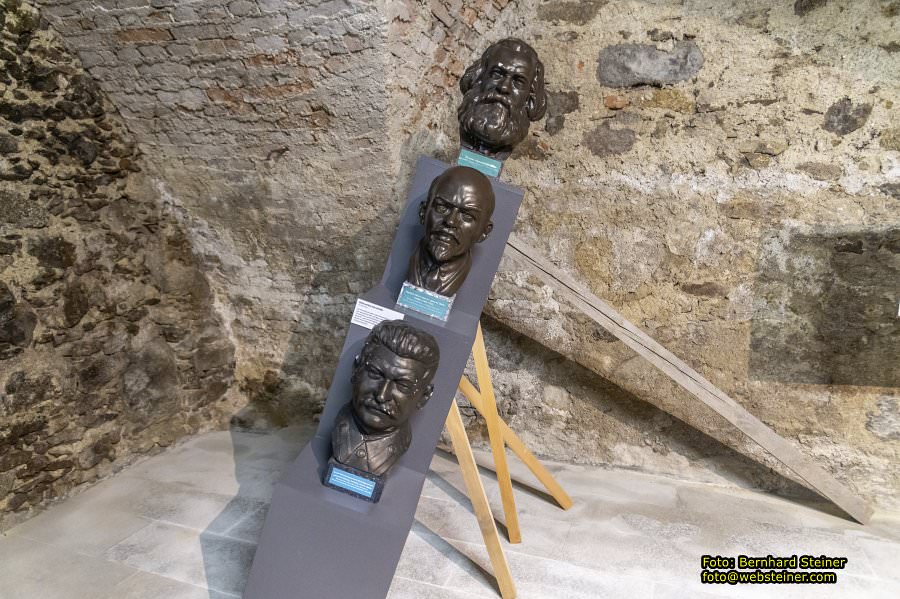

Schauplatz Eiserner Vorhang - Von den dramatischen Ereignissen am Ende

des 2. Weltkriegs über die Teilung in Ost und West bis zum Fall des

Eiserner Vorhangs. In einer Zeitreise können Sie den Hintergründen der

Teilung auf die Spur gehen, das Leben in Ost und West nachempfinden

sowie letztlich den Sieg der Freiheit 1989 erleben.

"FROM STETTIN IN THE BALTIC TO TRIESTE IN THE ADRIATIC AN IRON CURTAIN HAS DESCENDED ACROSS THE CONTINENT"

SIR WINSTON CHURCHILL

Die Ausstellung entführt Sie in eine bewegende Zeit der Geschichte. Die

Ausstellung beleuchtet die Teilung Europas, die Auswirkungen des Kalten

Krieges und die dramatischen Schicksale an der

österreichisch-tschechischen Grenze. Schloss Weitra bietet den idealen

Rahmen für diese spannende und lehrreiche Zeitreise.

VOM ZWEITEN WELTKRIEG DIREKT IN DEN KALTEN KRIEG

Am 8. Mai 1945 kapituliert das „Dritte Reich" - der Zweite Weltkrieg

ist in Europa zu Ende. Kurz davor zeichnen sich aber schon neue

Konfliktlinien ab, diesmal unter den Alliierten. Hatte der Kampf gegen

den Nationalsozialismus die Allianz zwischen den Demokratien USA und

Großbritannien einerseits und der kommunistisch-stalinistischen

Sowjetunion andererseits geeint, hielt diese Zweckgemeinschaft nur so

lange, als es das Kriegsgeschehen erforderte: Schon auf der Konferenz

von Jalta im Februar 1945 beginnt die Einheit zu bröckeln. Franklin D.

Roosevelt, Winston Churchill und Josef Stalin teilen Europa in

Einflusssphären auf, mit denen auch die Besatzungszonen in Deutschland

und Österreich grundsätzlich feststehen. Die Details verhandelt man bei

weiteren Treffen. Nach Roosevelts Tod im April 1945 zerbricht die

Koalition mehr und mehr - während die Sowjetunion an der Bildung eines

strategischen Sicherheitsgürtels von Satellitenstaaten arbeitet,

versuchen die Westalliierten eine Ausbreitung des Kommunismus in Europa

zu verhindern. Der „Kalte Krieg" bricht aus. In dieser Atmosphäre

spricht Winston Churchill in seiner berühmten Rede in Fulton 1946 von

einem „Eisernen Vorhang": „Von Stettin an der Ostsee bis Triest an der

Adria hat sich ein Eiserner Vorhang über den Kontinent gesenkt."

DER „EISERNE VORHANG" WIRD WIRKLICHKEIT

In Osteuropa sehen sich die kommunistischen Parteien schon bald nach

ihrer Machtergreifung mit einem Problem konfrontiert, das alle Staaten

gleichermaßen betrifft: einer starken Fluchtbewegung ihrer Bevölkerung

nach dem Westen. An den Grenzen zwischen Ost und West werden

Absperrungen hochgezogen. Der „Eiserne Vorhang" - bis dahin eine

Metapher für die Blockbildung in Europa - manifestiert sich ab Ende der

1940er-Jahre konkret... und in Etappen: Ungarn beginnt 1948 die Grenze

zu sperren, die Tschechoslowakei errichtet ab 1950 Sicherheitsstreifen,

und an der innerdeutschen Grenze wird von 1952 an eine fünf Kilometer

breite Sperrzone eingerichtet. Die kommunistische Propaganda

kommuniziert den Zweck der Absperrungen freilich anders: Sie seien

gegen den kapitalistischen Westen gerichtet, mögen Eindringlingen,

Spionen und Konterrevolutionären ebenso Einhalt gebieten wie einer

heraufbeschworenen militärischen Expansion des Westens. Der „Eiserne

Vorhang" wird in den kommunistischen Regimen zum Instrument der inneren

Konsolidierung und der Unterdrückung der eigenen Bevölkerung.

BÜNDNIS ODER ZWANGSSYSTEM?

Der ideologische und machtpolitische Gegensatz zwischen der Sowjetunion

und den USA verschärft sich nach 1945 zusehends. Schon 1949 schließen

sich die wichtigsten demokratisch regierten Staaten Europas (anfangs

mit Ausnahme West-Deutschlands) mit den USA zur NATO zusammen. Diesem

Verteidigungsbündnis setzt die Sowjetunion 1955 in Form der Warschauer

Vertragsorganisation ihr eigenes Bündnis entgegen. Das militärische

Rückgrat der NATO und des „Warschauer Pakts" bilden die Streitkräfte

der USA und der Sowjetunion. Während des Kalten Krieges sind zeitweilig

rund 270.000 US-Soldaten in Westeuropa stationiert. Die Sowjetarmee hat

sogar bis zu 600.000 Mann in den kommunistischen „Bruderstaaten" stehen.

"ALL FREE MEN, WHEREVER THEY MAY LIVE, ARE CITIZENS OF BERLIN. AND

THEREFORE AS A FREE MAN, I TAKE PRIDE IN THE WORDS: ICH BIN EIN

BERLINER."

JOHN F. KENNEDY, Westberlin, 26. Juni 1963

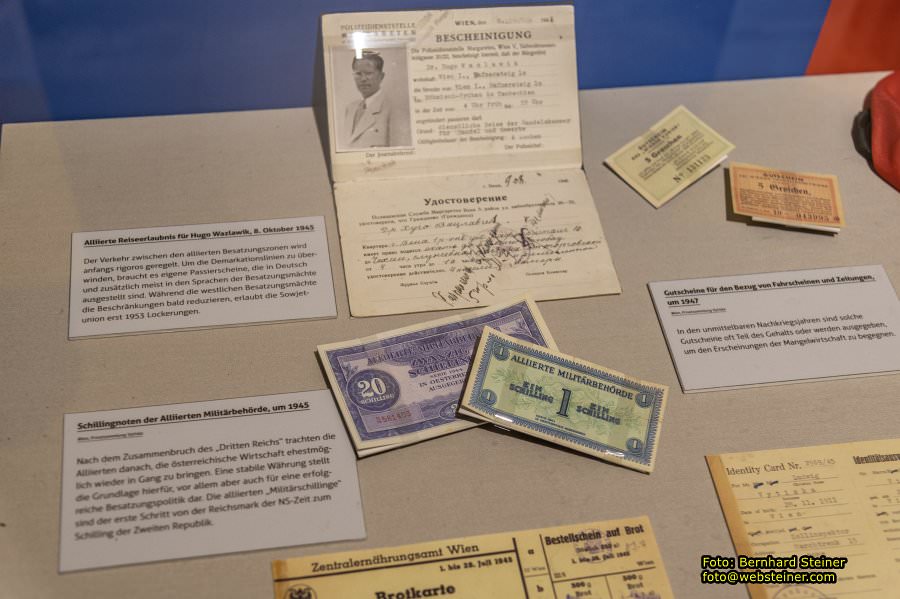

Alliierte Reiseerlaubnis für Hugo Wazlawik, 8. Oktober 1945

Der Verkehr zwischen den alliierten Besatzungszonen wird anfangs

rigoros geregelt. Um die Demarkationslinien zu überwinden, braucht es

eigene Passierscheine, die in Deutsch und zusätzlich meist in den

Sprachen der Besatzungsmächte ausgestellt sind. Während die westlichen

Besatzungsmächte die Beschränkungen bald reduzieren, erlaubt die

Sowjetunion erst 1953 Lockerungen.

Schillingnoten der Alliierten Militärbehörde, um 1945

Nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reichs" trachten die Alliierten

danach, die österreichische Wirtschaft ehestmöglich wieder in Gang zu

bringen. Eine stabile Währung stellt die Grundlage hierfür, vor allem

aber auch für eine erfolgreiche Besatzungspolitik dar. Die alliierten

„Militärschillinge" sind der erste Schritt von der Reichsmark der

NS-Zeit zum Schilling der Zweiten Republik.

Gutscheine für den Bezug von Fahrscheinen und Zeitungen, um 1947

In den unmittelbaren Nachkriegsjahren sind solche Gutscheine oft Teil

des Gehalts oder werden ausgegeben, um den Erscheinungen der

Mangelwirtschaft zu begegnen.

OST-WEST-TEILUNG

Nach 1945 werden die im Einflussbereich der Sowjetunion liegenden

Staaten immer mehr von Moskau abhängig. Die Rote Armee kam, befreite

die Länder von der deutschen NS-Besatzung... und blieb, offiziell

freilich, um die Nachschubwege ins besetzte Deutschland und Österreich

zu sichern. Die Soldaten verleihen der sowjetischen Machtpolitik

wirkungsvoll Nachdruck. Die Sowjetunion fördert die Machtergreifung der

einheimischen kommunistischen Parteien oder installiert selbst

sozialistische Regierungen. Spätestens ab 1948 stehen einander in

Europa zwei Blöcke gegenüber: politisch, gesellschaftlich, ideologisch,

wirtschaftlich und in weiterer Folge militärisch. Europa ist geteilt:

Auf der einen Seite der demokratische „Westen" - unterstützt von den

USA, ist er dank des „Marshallplans" marktwirtschaftlich ausgerichtet

und setzt erste integrationspolitische Maßnahmen. Auf der anderen Seite

der „Osten" - unter der Hegemonie der Sowjetunion werden

Planwirtschaft, Kollektivierung und Verstaatlichung forciert.

ÖSTERREICHS ROLLE IM GETEILTEN EUROPA

Österreich ist vom NS-Regime befreit... und doch nicht frei. Die

Siegermächte USA, Großbritannien, UdSSR und Frankreich besetzen das

Land und teilen es im Juli 1945 in vier Besatzungszonen auf. Die

Regierungen in Bund und Ländern unterstehen der alliierten Kontrolle -

erst 1955 wird Österreich seine staatliche Souveränität wiedererlangen.

Dennoch steht das Land 1945 erstmals nach zwölf Jahren wieder auf dem

Boden der Demokratie. Aus den Nationalratswahlen vom 25. Oktober 1945

geht die ÖVP mit absoluter Mehrheit hervor. Unter Leopold Figl (ÖVP)

wird eine Konzentrationsregierung aus ÖVP, SPÖ und KPÖ gebildet, aus

der die KPÖ 1947 jedoch ausscheidet. Nun beginnt die Ära der Großen

Koalition, als verbindende Klammer wirken der Mythos der Lagerstraße

und die alliierte Besatzung. Wirtschaftlich profitiert Österreich -

ausgenommen die sowjetische Besatzungszone - vom „Marshallplan" der

USA. Nach dem Tod Stalins rückt der Abschluss eines Staatsvertrages in

die Nähe. Mit der Unterzeichnung am 15. Mai 1955 und der Zusicherung

„immerwährende Neutralität" zu üben, beginnt Österreichs Weg zurück in

die internationale Staatengemeinschaft. Wegen seiner Lage zwischen den

beiden Blöcken wird Wien ab 1961 vermehrt als Verhandlungsort zwischen

der Sowjetunion und den USA genutzt.

WAPPENADLER DER ZWEITEN REPUBLIK

Seit 1955 liegt Österreich als souveräner und neutraler Kleinstaat

zwischen den Machtblöcken. Die Neutralität ist in der Verfassung

festgeschrieben und verpflichtet die Republik zur militärischen

Verteidigung ihres Territoriums. Das Österreichische Bundesheer wäre im

Ernstfall dazu jedoch kaum in der Lage gewesen. Das hat seine Ursache

nicht nur in der gewaltigen Übermacht der potentiellen Angreifer,

sondern auch in der innenpolitischen Situation des Landes. Beide

Regierungsparteien halten militärischen Widerstand insgeheim für

aussichtslos und wollen daher nicht zu große Summen in die

Landesverteidigung investieren. Und eine dieser Regierungsparteien

pflegt zudem ein historisch belastetes Verhältnis zum Thema Militär.

Dies nicht zuletzt deshalb, weil es in ihren Reihen lange Zeit für

möglich gehalten wird, dass das Heer im (unwahrscheinlichen)

Bürgerkriegsfall sich gegen die Partei wendet.

DIE AUSBILDUNG DES „OSTBLOCKS"

Die sowjetische Besatzung in Teilen Österreichs und Deutschlands

festigt den kommunistischen Einfluss in den östlich angrenzenden

Staaten. Die starke Präsenz der Roten Armee ermöglicht die

Machtübernahme der Kommunisten in Polen, im sowjetisch besetzten Teil

Deutschlands, in Rumänien und Ungarn. In Jugoslawien und Albanien ist

der Erfolg der kommunistischen Parteien von der Partisanenbewegung

getragen. Lediglich in der Tschechoslowakei und in Bulgarien kommen die

kommunistischen Parteien durch Wahlen an die Macht. Die neuen

Volksdemokratien bilden politisch und wirtschaftlich eine Gegenwelt zum

freien Westen: In Einparteiensystemen diktieren die nach

stalinistischem Modell organisierten kommunistischen Parteien das

Geschehen. Politische Gegner, oftmals aber auch unliebsame

Parteimitglieder werden verfolgt und in Schauprozessen drakonisch

abgeurteilt. Die autoritär strukturierten Staaten befinden sich fest in

der Hand der kommunistischen Parteien. Die Medien werden kontrolliert,

die Kultur wird staatlich gelenkt und die Meinung streng überwacht. Ein

immenser Sicherheitsapparat mit einem dichten Netz an Informanten sorgt

für die Unterdrückung jeglicher Opposition - auch wenn die Meinung nur

in privatem Rahmen geäußert wird.

Uniform der Nationalen Volksarmee der DDR

Mit dem Aufbau der Befestigungsanlagen entlang der Grenze ab 1952 und

dem vereinbarten Rückzug der Roten Armee aus der DDR von Mitte der

1950er-Jahre an erfolgt die schrittweise Umbildung der Grenzpolizei in

militärische Grenztruppen. Nach dem Mauerbau 1961 werden diese dem

Ministerium für die Nationale Verteidigung unterstellt und bilden wenig

später die Grenztruppen der Nationalen Volksarmee (NVA). Als ab 1962

militärische Grenzregimenter aufgestellt werden, bekommt die Sicherung

der Grenze wie auch in anderen Staaten des Ostblocks streng

militärischen Charakter.

DER WEG DES WESTENS IN DIE INTEGRATION

Nach dem Zweiten Weltkrieg ziehen sich die USA nicht wie 1918 aus

Europa zurück. An der Spitze der westlichen Alliierten stehend, räumen

sie dem raschen wirtschaftlichen wie auch politischen Aufbau

Westeuropas Priorität ein. Nur so könne die Expansion der Kommunisten -

die nach 1945 auch in Italien und Frankreich durch starke Parteien

vertreten sind - aufgehalten werden. Auf politischer Ebene will man die

westlichen Demokratien zu mehr Zusammenarbeit führen. Der über

Jahrhunderte zerstrittene Kontinent soll nun kooperieren: 1949 wird der

Europarat als erstes Forum für den europäischen Austausch gegründet.

Damit einher geht die Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher Ebene. Die

massiven Zollgrenzen und Handelsschranken der Zwischenkriegszeit sollen

der Vergangenheit angehören. Die USA unterstützen den Wiederaufbau mit

dem „Marshallplan". Um die Empfängerstaaten in die Entscheidungen

einzubinden, wird 1948 die Organisation für europäische wirtschaftliche

Zusammenarbeit (OEEC) ins Leben gerufen. Mit der später gegründeten

Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) ist der Grundstein

für die heutige Europäische Union gelegt. Militärisch schließt sich der

Westen 1949 in der NATO (Organisation des Nordatlantikpakts) zusammen.

DIE GRENZWACHE IN ÖSTERREICH

Über 40 Jahre hinweg stehen einander am „Eisernen Vorhang" Organe

beider Staaten zu dessen Überwachung gegenüber. Für die Republik

Österreich wird diese Aufgabe von der Zollwache und der Gendarmerie

übernommen. Sollte es zu einem Krieg kommen, so der Plan, würden sie

vom österreichischen Bundesheer unterstützt beziehungsweise durch

dieses ersetzt werden. Als dieser Fall im Sommer 1968 beinahe eintritt,

sieht die österreichische Bundesregierung aus diplomatischem Kalkül

davon ab, das Bundesheer direkt an die

österreichisch-tschechoslowakische Grenze zu schicken. Im Gegenteil:

Garnisonen werden aus dem unmittelbaren Grenzgebiet sogar abgezogen.

Einzig die Zollwache und die Gendarmerie verbleiben an der Grenze. Sie

vermitteln der Bevölkerung, in der die Erinnerung an die sowjetische

Besatzungszeit noch allzu präsent ist, zumindest ein Mindestmaß an

Sicherheitsgefühl.

Spitzenhaube auf einer Klöppelrolle

Von König Ottokar II. Přemysl bereits im 13. Jahrhundert nach Böhmen

geholt, leben deutsche Handwerker und Bauern bis ins 19. Jahrhundert

nachbarschaftlich mit den Tschechen in den Ländern der böhmischen Krone

zusammen und entwickeln ihre eigenen Bräuche. In den deutsch

besiedelten Gebieten Böhmens und Mährens ist etwa das Klöppeln weit

verbreitet. Diese Kunstfertigkeit wird auch nach der Vertreibung 1945

an die Jugend weitergegeben.

ALLTAG - KINDERZIMMER

Die Trennung der beiden Blöcke wirkt sich auch stark auf die

Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen dies- und jenseits des

„Eisernen Vorhangs" aus. Die unmittelbaren Nachkriegsjahre sind noch

allgemein vom Verlust von Familienangehörigen, von Mangel und

Entbehrungen gekennzeichnet. Im Zuge des „Wirtschaftswunders" hält eine

wachsende Vielzahl von Konsumartikeln und Spielsachen Einzug in

westliche Kinderzimmer - im Osten trachtet das sozialistische System

danach, die Kinder und Jugendlichen auch in der Freizeit zu

vereinnahmen und mit dem angebotenen Spielzeug zu indoktrinieren.

Jugendliche Subkulturen finden im Westen öffentliche Plattformen und

werden rasch kapitalistisch vermarktet; im Osten betrachtet man

ähnliche Phänomene als subversiv, Anhänger müssen mit Verfolgung

rechnen. Vor allem die Musik und zu Helden stilisierte Persönlichkeiten

überwinden jedoch den „Eisernen Vorhang" - Mao Tse-tung und Ernesto

„Che" Guevara werden zu Leitfiguren der westlichen Jugendbewegungen,

die Beatles, Coca-Cola und Jeans zu Objekten der Begierde für die

Jugendlichen des Ostens.

WOHNEN UND ALLTAG IN WEST UND OST

Aufgrund der Kriegsschäden des Zweiten Weltkriegs und der

Flüchtlingsströme herrscht zunächst sowohl im Westen als auch im Osten

starke Wohnungsnot. In der BRD kann die Wohnungssituation bis in die

1970er- und 1980er-Jahre - durch Bauprogramme und finanziert unter

anderem durch die im Lastenausgleichsgesetz 1952 bestimmten

Zwangshypotheken - einigermaßen konsolidiert werden. Wesentlich für das

Alltagsleben im Westen ist, dass seit den ersten Nachkriegsjahrzehnten

nach US-amerikanischem Vorbild immer mehr elektrische Geräte Einzug im

Haushalt halten und bedeutende Arbeitserleichterung bieten. Auch das

Fernsehen tritt seinen Siegeszug als Massenmedium an. Von Mitte der

1970er-Jahre an werden auch die Jugendzimmer mittels Stereoanlagen,

später auch Walkmans oder erster Heimcomputer regelrecht

„elektrifiziert".

KONSUM

In der westlichen Jugendkultur erscheinen Individualismus und

Konsumismus als die beiden Seiten derselben Medaille. Im Laufe der

Nachkriegszeit hält eine wachsende Vielzahl von Konsumartikeln und

Spielsachen auch in westlichen Kinderzimmern Einzug, bis schließlich

der Überfluss immer deutlicher wird, woran auch Kritik geübt wird.

Gezielte Vereinnahmung findet bereits ab dem Kindesalter statt und mit

höchst professionellem Marketing versuchen die Firmen, die Kunden

dauerhaft an sich zu binden. Marken und Logos spielen dabei eine

zentrale Rolle. Tatsächlich wird von den Jugendlichen auch mit den

Marken und den Images gespielt. Jeder stellt sich seinen eigenen

Stilmix zusammen. Gleichzeitig versuchen manche Firmen sich auch

gesellschaftskritisch zu geben, wie etwa mehrere Werbelinien der Firma

Benetton zeigen.

KULTUR - LITERATUR - MUSIK

Weitestgehend frei von Zensur kann sich im Westen die moderne

Literatur, auch mit kritischen Werken, entfalten. Daneben boomen

Unterhaltungs- und Trivialliteratur - eine regelrechte Industrie

bedient die rasch steigende Zahl an Lesern. Auch verschiedene Bereiche

von Hobby und Freizeit werden publizistisch vermarktet, und nicht

zuletzt prägen Jugendzeitschriften wie „Bravo" Generationen

heranwachsender Jugendlicher in Deutschland und Österreich. Kaum etwas

symbolisiert die Verbreitung der US-amerikanischen Populärkultur im

Westen stärker als Walt Disneys „Micky Maus"-Hefte, hier Exemplare aus

den Jahren 1984 bis 1989. Für deren große Popularität im

deutschsprachigen Raum ist in hohem Maße Erika Fuchs verantwortlich,

die als Übersetzerin der Abenteuer ins Deutsche einen sehr

charakteristischen Sprachstil entwickelt. Doch auch aus der

Tschechoslowakei stammende Unterhaltung - vor allem Serien wie „Der

kleine Maulwurf" oder „Pan Tau" - begleitet die Kindheit einer ganzen

Generation von Fernsehzuschauern im Westen. Für Jugendliche auf beiden

Seiten des Eisernen Vorhangs ist Musik ein wichtiges

Identifikationsmittel. Im Westen deckt eine rasant wachsende Industrie

die große Nachfrage nach Alben international bekannter Künstler. Neben

Massen kommerzieller Musik - hier LPs von David Hasselhoff, Lionel

Richie etc. - finden auf diesem Weg auch kritische Gedanken Verbreitung.

IDOLE - POLITIK

Während sich im Westen die traditionelle Bindung größerer

Bevölkerungsteile an politische Parteien im Laufe der Nachkriegszeit

allmählich auflöst, kommen im Zuge der 1968er-Bewegung andere Formen

politischen Engagements auf - die Zivilgesellschaft und eine kritische

Öffentlichkeit entstehen. Andererseits spielt auch die Inszenierung

durch die Medien und die „Ikonisierung" unabhängig vom tatsächlichen

Inhalt eine Rolle. So können Mao Tse-tung und Ernesto Che Guevara

ebenso zu Leitfiguren der westlichen Jugendbewegungen werden wie Papst

Johannes Paul II. Im Westen haben Sportidole wie Boris Becker und

Steffi Graf eine ungeheure Breitenwirkung und Strahlkraft, ohne dass

dabei der Sport insgesamt so stark politisch aufgeladen wäre wie im

Osten.

REISEN

Fremdenverkehr und Reisen nehmen im Laufe der Nachkriegszeit im Westen

beständig zu. Auf unterschiedlichen Preisniveaus ist Reisen möglich.

Campingurlaube auch für weniger begüterte Familien oder die berühmten

Interrail-Reisen als Rucksacktouristen ermöglichen preisgünstiges

Reisen durch ganz Europa. Schließlich werden seit den 1980er-Jahren

auch Fernreisen für immer breitere Kreise erschwinglicher.

Gehen Sie auf die Suche nach berühmten Marken und poppigen Ikonen vergangener Zeiten!

Eine Auswahl: a-ha, Alf, Bandana, Batman, Benetton, Dieter Bohlen,

James Bond (Sean Connery), Coca Cola (mehrfach), Phil Collins, James

Dean, Donald Duck, Daisy Duck, M. C. Escher, Esprit, E.T., Samantha

Fox, Ernesto Che Guevara, Morten Harket (a-ha), David Hasselhoff, Papst

Johannes Paul II., Die Kinder vom Bahnhof Zoo, Bruce Lee, Madonna,

Micky Maus, Minnie Maus, Miami Vice, George Michael, Milli Vanilli,

Marilyn Monroe, „Palästinensertuch", Pepsi Cola, Toni Polster, Elvis

Presley, Rambo (Sylvester Stallone), Lionel Richie, Scorpions, Smiley,

Snoopy, Styx, Swatch.

WOHNEN UND ALLTAG IN OST UND WEST

Die Schaffung von ausreichendem Wohnraum ist ein zentrales Thema in der

DDR. Die Erfüllung der Versprechen hinkt indes der Realität hinterher.

Von den zu Beginn der 1970er-Jahre durch Erich Honecker versprochenen

drei Millionen neugebauten Wohnungen bis 1990 werden nur weniger als

2/3-in der berühmten „Plattenbauweise" - tatsächlich errichtet und die

Zahlen müssen geschönt werden. Deshalb ist das Leben in der tatsächlich

begehrten „Platte" für weniger Menschen Realität als das Wohnen in

heruntergekommenen Altbauten im Vorkriegszustand.

Hinsichtlich des Alltagslebens ist zu betonen, dass in der DDR nicht

nur die Versorgung mit Nahrungsmitteln sichergestellt ist und es alles

Lebenswichtige gibt, sondern, dass auch die meisten technischen

Produkte und Haushaltsgeräte vorhanden sind. Dabei ist jedoch im

Vergleich mit dem Westen die Markenvielfalt massiv eingeschränkt und

die Produkte sind nur schwierig und vor allem mit langen Wartezeiten zu

bekommen (Telefon, Auto, Kühlschrank).

KONSUM

In der DDR wird ein großes Spektrum der für den Alltag benötigten

Gebrauchsgüter in den sogenannten Volkseigenen Betrieben (VEB)

hergestellt. Es gibt durchaus den Versuch, alles zu haben: aber jeden

Produkttyp nur in einer Ausführung, außerdem nur in geringerer Anzahl

und in etwas mangelhafter Qualität, Teilweise produzieren die VEB auch

für den Westen wie beispielsweise für den „Otto-Versand", was dann aber

auf Kosten des Angebots im eigenen Land gehen kann. Auch gute

Waschmaschinen werden in den Westen exportiert. Ähnliches ist auch im

Chemie- und Pharmasektor zu bemerken, wo bestimmte Medikamente nur für

den Export produziert werden. Nicht zuletzt ist an einige Hersteller

von ostdeutschen Hochqualitätsprodukten zu denken (Carl Zeiss, Jenaer

Glas), oder auch an bestimmte weltberühmte traditionelle

Porzellanmanufakturen.

KULTUR - LITERATUR - MUSIK

Klassische Abenteuerliteratur, wie etwa die Romane von Karl May oder

Jack London, findet auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs Verbreitung

und lässt die Jugendlichen von fernen Ländern träumen. Die „Helden des

Ostens" werden vom Personenkult um die politischen Führer bestimmt und

ebenfalls in literarischer Form verewigt. Nicht zu vergessen ist, dass

in der DDR auch die Erinnerung an die deutsche Klassik und die

Goethezeit gepflegt wird. Eine Besonderheit ist etwa die

DEFA-Verfilmung von Thomas Manns „Lotte in Weimar" unter Einbindung

auch der westdeutschen Schauspielerin Lilli Palmer. Ein ebenso hoher

Stellenwert wie im Westen kommt Musik bei der Jugend im Osten zu.

Ähnlich wie im Westen dient sie abseits des Kommerzes, wie er in der

DDR etwa von den Puhdys oder Kreis bedient und mit der Sendung

„Beatkiste" populär gemacht wird, auch als Protestmedium. Zu erwähnen

sind etwa progressive DDR-Liedermacher wie Wolf Biermann oder Manfred

Krug. Hier können sehr kritische Musikstücke allerdings nur unter der

Hand - in Form des sogenannten Samisdat (von russ. Eigenauflage) oder

auch Magnitisdat (selbstgemachte Tonbandaufnahmen) - weitergegeben und

konsumiert werden.

IDOLE - POLITIK

Die Partei SED spielt stets mehr oder weniger stark in das Alltagsleben

der Menschen hinein. Und auch die Freizeit der Jugendlichen wird im

Osten teilweise vom Staat gestaltet. Eine Mitgliedschaft in der Freien

Deutschen Jugend (FDJ) der DDR oder bei den Pionieren wie es sie auch

in der Tschechoslowakei gibt, ist quasi verpflichtend. Neben

politischer Indoktrination, paramilitärischen Übungen oder Einsätzen

etwa als Erntehelfer oder Hilfspolizei bieten diese Organisationen aber

auch Aktivitäten, die jenen der Pfadfinder durchaus ähneln. Die Kinder-

und Jugendmagazine, ebenfalls nicht frei von staatlicher Kontrolle,

lassen sich als für Jugendliche maßgeschneiderte Parteiorgane

charakterisieren. Als besonders bedeutsam erweisen sich für die Regime

Vorbilder aus dem Sport, die der Welt durch ihre Leistungen die

Bedeutung der sozialistischen Staaten vor Augen führen sollen.

REISEN

Bürger der kommunistischen Staaten Mittel- und Osteuropas können von

Reisefreiheit nur träumen. Sie dürfen ihr Land ausschließlich mit einer

speziellen Genehmigung unter teils strengen Auflagen und dann nur in

Richtung der „sozialistischen Bruderstaaten" verlassen.

Tschechoslowaken entdecken ab den 1960er-Jahren vor allem Jugoslawien

als attraktives Reiseziel, Ostdeutsche reisen gerne nach Ungarn an den

Plattensee, und auch die Sowjetunion kann besucht werden. Tourismus

über den „Eisernen Vorhang" hinweg ist - selten gewährte Besuche bei

Verwandten ausgenommen - ausgeschlossen.