web steiner

Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen

Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.

+43/2624/54014 - office@websteiner.com

Wieselburg

an der Erlauf, Juni 2023

Wieselburg im Bezirk Scheibbs liegt im Mostviertel in

Niederösterreich. Die Stadtgemeinde liegt am Zusammenfluss der Kleinen

und der Großen Erlauf. Die katholische Pfarrkirche Wieselburg hl.

Ulrich entstand um 993. Historische Bedeutung hat vor allem das

Wieselburger Oktogon, eines der bedeutendsten Bauwerke der Babenberger

Zeit.

Am 20. Oktober 1877 fuhr der erste Zug mit einer Geschwindigkeit von 12

Stundenkilometern durch das Erlauftal. Die Bahnhöfe waren

blumengeschmückt und an den Stationen drängten sich die Menschen, um

das dampfende Ungeheuer näher betrachten zu können – die erste Fahrt

der Bahn gestaltete sich zu einem Volksfest, denn die Menschen hatten

bis dahin noch nie einen Zug gesehen. Man befürchtete, dass es durch

diese technische Neuerung zu zahlreichen Unfällen kommen könne, dass

etwa durch die rasante Fahrt ein enormer Luftdruck aufgebaut würde, der

die menschliche Lunge zum Platzen bringe.

Das Wieselburger Marktschloss

entstand im 13. Jahrhundert. Seine spätbarocke Erscheinungsform im

josephinischen Plattenstil geht auf einen Umbau Anfang des 19.

Jahrhunderts zurück. Im Jahr 1241 gelangte das Gebiet nördlich des

Erlaufzwiesels über ein Tauschgeschäft in den Besitz des Bistums

Passau. Im Laufe des 13. Jahrhunderts entstand dort am linken

Erlaufufer die Siedlung Wieselburg, um einen Platz herum, der planmäßig

angelegt wurde. In dieser Zeit wurde – unabhängig von den älteren

Befestigungen am Kirchenberg – das Talschloss errichtet. Die Adeligen

versuchten damals schon, in Wieselburg Fuß zu fassen, wurden aber

zunächst noch mit Hilfe des österreichischen Landesfürsten abgewehrt.

Spätestens im 15. Jahrhundert gingen das Schloss und damit auch die

Gebietsherrschaft in weltliche Hände über. Aus dem 16. Jahrhundert gibt

es Überlieferungen von Gerichtstagen im Schloss.

Das Museum für Ur- und Frühgeschichte wurde 1994 eröffnet. Anhand der

Präsentation archäologischer Funde aus der Region Wieselburg werden die

historischen Spuren von der Jungsteinzeit bis ins Mittelalter

dokumentiert. Der Kern der Ausstellung ist die Sammlung des

Heimatforschers Stefan Denk (1898-1958), der sich als erster mit der

Ur- und Frühgeschichte des Erlauftales auseinandersetzte und im Jahr

1952 seine Sammlung der Stadtgemeinde Wieselburg übergab.

Das Marktschloss - Die

Grundsubstanz des Marktschlosses stammt aus dem 13. Jahrhundert. Im

Laufe der Zeit wechselten mehrmals die adeligen Besitzer. 1790 wurde

das Marktschloss im josefinischen Plattenstil umgestaltet. Aus dieser

Zeit stammt auch der Mittelrisalit. Im Jahr 1823 erwarb Kaiser Franz I.

das Schloss. Seit 1976 befindet es sich im Besitz der Stadtgemeinde

Wieselburg, die es 1994 renovierte und revitalisierte. Seit 1983 ist in

einem Seitenflügel die Schlosskapelle der evangelischen Gemeinde

untergebracht.

Heute ist das Marktschloss ein multifunktionales Gebäude und ein

beliebter Treffpunkt. Es beherbergt neben Wohnungen auch das Museum für

Ur- und Frühgeschichte, die Kapelle der Evangelischen Gemeinde, ein

Café mit Bäckerei und einen Bio-Laden.

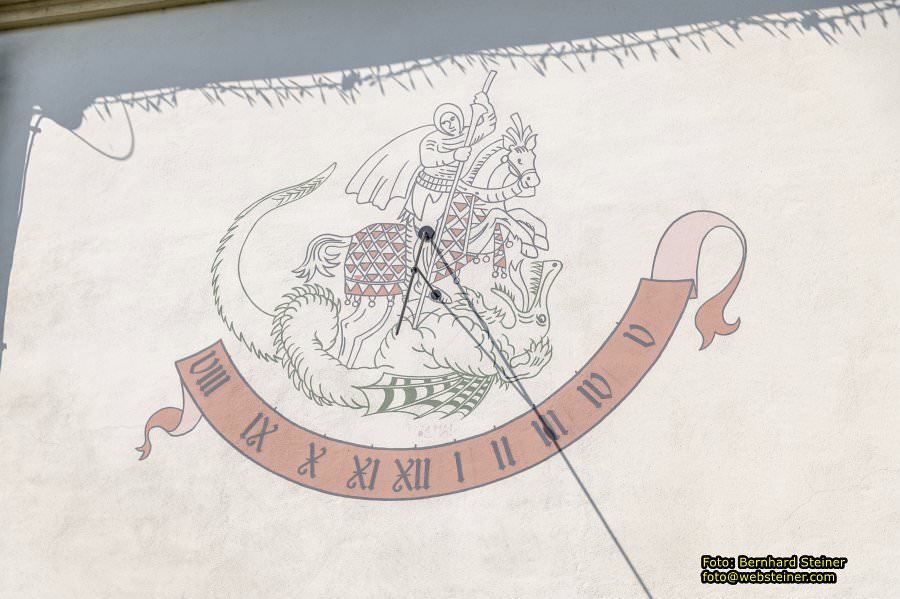

Die im Jahre 1951 am Seitentrakt des Schlosses in Sgrafitto-Technik

angebrachte und vom Eingangsbereich des Schlossparkes aus wahrnehmbare Sonnenuhr

wurde 1990 entfernt. 2020 kam es dann zu einer Nachbildung

(„Blau-Pause“) unter Mitnahme von Thema und Motiv an alter Stelle. Über

dem Stundenband dieser Wandmalerei sieht man den hl. Georg auf einem

Pferd, wie er erfolgreich einen Drachen bekämpft. Das Datum 8. Mai

(rot) unter dem Drachenflügel soll an die Erhebung Wieselburgs zur

Stadt erinnern.

Die Flussmädchen sind

personifizierte Darstellungen von Hauptflüssen der Monarchie. Sie

stammen vom Danubiusbrunnen am Albertinaplatz in Wien und wurden von

Bildhauer Johann Meixner (1819-1872) geschaffen. 1950 schenkte die

Stadt Wien der Gemeinde Wieselburg sechs von insgesamt zehn

Flussmädchen, nachdem der Danubius-Brunnen im Krieg beschädigt worden

war. Fünf Skulpturen wurden im Schlosspark aufgestellt. Die „March" ist

verschollen. 1986 wurden die Originale an die Stadt Wien zurückgegeben.

Wieselburg erhielt dafür Kunststeinabgüsse der Figuren.

Am Eingang zum Schlosspark stehen Statuen, die Hauptflüsse der

Kronländer der Monarchie symbolisieren: Enns, Mur, Raab, Salzach und

Traun darstellen. Sie sind originalgetreue Nachbildungen von fünf der

insgesamt zehn Mädchen-Skulpturen des Albrechtsbrunnens bei der

Albertina in der Wiener Innenstadt. Von 1951 bis 1986 befanden sich

aufgrund einer Schenkung der Stadt Wien die Original-Skulpturen aus

Carrara-Marmor in Wieselburg.

Der Albrechtsbrunnen bei der Wiener Albertina wurde im Jahr 1869

enthüllt. Die Brunnen-Skulpturen wurden von Bildhauer Johann Georg

Meixner (1819–1872) geschaffen. In der Mitte sind Vindobona und

Danubius – die Stadt Wien und der Fluss Donau – als temperamentvolles

Paar dargestellt. Sie werden flankiert von zwei größeren

Mädchen-Skulpturen, welche die Flüsse Save und Theiß darstellen. Zu

beiden Seiten befanden sich damals je vier kleinere Skulpturen, die

Personifikationen der Flüsse Inn, Drau, Mur, Salzach, March, Raab, Enns

und Traun sind. Heute sind nur mehr jeweils drei der kleineren

Skulpturen zu beiden Seiten des Brunnens zu sehen. Die restlichen zwei

Skulpturen befinden sich nahe der Albertina beim Palmenhaus. Der

Brunnen symbolisierte aufgrund der Darstellung der vielen Flüsse die

mächtige Ausdehnung der Donaumonarchie.

Der Wehrmann in Eisen - Am 16.

Jänner 1916 wurde die hölzerne Skulptur des Wehrmannes in einem

Jugendstil-Pavillon neben dem Marktschloss aufgestellt. Für 20 Heller

konnte man einen Nagel in den Wehrmann einschlagen lassen. Ein Großteil

des Erlöses kam Kriegs-Witwen und -Waisen zugute. Der Wehrmann wurde

von einem Bewachungssoldaten des Kriegsgefangenenlagers Wieselburg

geschaffen. Die Statue ist heute ein Mahnmal. Sie soll davor warnen,

dass die Menschen sich erneut für einen Krieg begeistern lassen.

Der Wehrmann mit Mantel und Gewehr steht vor dem Wieselburger

Marktschloss. Mit großem Pomp wurde die hölzerne Soldatenskulptur am

16. Jänner 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, vor dem Marktschloss

feierlich enthüllt. Der Wehrmann wurde erst in Ton hergestellt und auf

einem Podest vor dem Schloss aufgestellt. Sein hölzernes Abbild wurde

zur Benagelung in einem schönen Jugendstil-Pavillon am Eingang zum

Schlosspark platziert. Gegen eine Spende konnten die Einwohner Nägel in

den Wehrmann einschlagen lassen. Ein Nagel kostete 20 Heller, was einem

heutigen Gegenwert von etwa 20 Cent entspricht. Der Preis war so

niedrig, dass sich jeder beteiligen konnte. Die Menschen drängten sich

um den offenen Pavillon, in dem die Soldatenskulptur stand, auch in den

folgenden Tagen ließ die Begeisterung nicht los. So kamen in kurzer

Zeit 30.400 Kronen – heute wären das etwa 60.800 Euro – zusammen. Einen

großen Teil des Wehrmannfonds erhielten nach dem Krieg Witwen und

Waisen von gefallenen Soldaten. Der Wehrmann in Eisen steht heute noch

als Mahnmal vor dem Schloss. Er soll davor warnen, dass die Menschen

sich erneut für einen Krieg begeistern lassen. Sein tönerner Bruder

wurde lange Zeit im alten Feuerwehrdepot verwahrt, gilt aber heute als

verschollen.

Rathaus Wieselburg

Das Rathaus wurde in den Jahren 1927 bis 1929 nach den Plänen des

Wiener Architekten Anton Valentin erbaut. Dort, wo es heute steht,

erstreckte sich früher die Gemeindeweide, eine Au- und

Wiesenlandschaft. 1890 wurde auf dem Platz vor den Aubäumen ein

öffentliches Waaghäuschen errichtet, um Tiere und Wagenfuhren abwiegen

zu können.

Architekt Anton Valentin gestaltete seinen Entwurf für das Rathaus in

expressiver Weise. Besonders auffällig sind dabei die aus der glatten

Fassade spitz herausragenden Erker, die Valentin beim Rathaus an die

Ecken des Baukörpers rückte. Als Anlehnung an große historische

Rathausbauten setzte der Architekt einen turmartigen Baukörper ins

Zentrum des Gebäudes. Der Zugang zum Amtsgebäude über einen breiten

Stufenaufgang und durch zwei halbe Rundbögen greift ebenfalls die

Typologie des Amtshauses auf und lässt die Wichtigkeit des Ortes

bereits erahnen. Die unterschiedlichen Fensterformen am Rathaus sind

besonders interessant. Ursprünglich waren sie so nicht vorgesehen, wie

an den halbrunden Fenstern an der Grestner Straße zu sehen ist. Diese

wirken wie stilisierte Fabriksfenster – dahinter lag der Schalterraum

des Post- und Telegrafenamtes. Die rückwärtige Fassade des Rathauses

ist von einem breiten, beinahe durchgängigen Fensterband geprägt.

Dieses sorgt für die optimale Lichtzufuhr im Stiegenhaus. Das

Stilelement der langen Fensterbänder hat Valentin in den 1930er Jahren

vor allem bei der Planung seiner Wiener Einfamilienhäuser eingesetzt.

Für die damalige Zeit war die Verglasung einer größeren Fläche eine

bahnbrechende Errungenschaft und eine statische Herausforderung.

Von Beginn an wünschte Bürgermeister Fahrner einen repräsentativen

Rathausbau. Diesem Anliegen trug Architekt Anton Valentin unter anderem

durch das Anbringen der Turmuhr Rechnung. Die Turmuhr ist in eine

Fassadenmalerei in Secco-Technik von Rudolf Holzinger eingefügt, die

eine Tag- und eine Nachtseite erkennen lässt. Die Turmkante trennt die

beiden größten Figuren des Freskos, den Erzengel Michael als Ritter und

den Drachen. Michael, auf der „Tagseite“ dargestellt, ist Seelenführer

und Beschützer der Christen sowie Schutzherr zahlreicher Berufe. Er

verbannte den Drachen, Symbol der Finsternis, mit dem Flammenschwert

aus dem Himmel.

Während die meisten Kriegerdenkmäler eine Soldatenfigur zeigen, befindet sich im Zentrum des 1932 eingeweihten Wieselburger Kriegerdenkmals

eine trauernde Frauenfigur. Sie symbolisiert einerseits die Trauer der

vielen Ehefrauen und Mütter, die ihre Männer und Kinder verloren haben,

andererseits stellt sie die Beziehung der Soldaten zu ihrem Leben in

der Heimat her.

Die vom Wiener Bildhauer Josef Franz Riedl geschaffene Frauenfigur ist

130 cm hoch und aus drei Keramikteilen zusammengesetzt. Der Überzug aus

brauner Engobe (Tonschlamm), der noch original erhalten ist, verleiht

der Figur ein bronzeähnliches Aussehen. Der Frauenkörper ist s-förmig

gekrümmt, der Kopf weist nach links, die verschlungenen Hände nach

rechts und das lange Gewand liegt in Falten um den Körper. Die

Frauenfigur wird von einem Bau mit polygonalem Grundriss umfasst, den

der Architekt des Wieselburger Rathauses Anton Valentin plante. Im

hinteren Bereich ist die Architektur durch ein Gitterwerk geschlossen,

nach vorne hin ist sie offen. Die sich nach unten verjüngenden, im

Querschnitt quadratischen Pfeiler tragen die Tafeln mit den Namen der

Gefallenen beider Weltkriege. Auf den Pfeilern ruhen Querbalken, einer

davon mit der Aufschrift „Unseren Helden“. Um die Keramikfigur zu

schützen, wurde 1987 in Absprache mit dem Denkmalamt dem Polygon eine

Glasüberdachung aufgesetzt, welche die Höhe des dahinter stehenden

Kreuzes leider nicht mehr zur Geltung kommen lässt.

Stadtpfarrkirche zum hl. Ulrich in Wieselburg: Geschichte

Im Zuge des ottonisch-salischen Reichskirchensystems schenkt Kaiser

Otto II. 976/979 dem später heilig gesprochenen Regensburger Bischof

Wolfgang einen Platz am Zusammenfluss der Großen und Kleinen Erlauf,

der „Zuisila“ genannt wurde. Der hl. Wolfgang errichtet dort ein

„castellum“ (= Fliehburg) zum Schutz der Mutterpfarre der gesamten

Region. In der Mitte des bewehrten Platzes lässt er eine repräsentative

Kirche erbauen.

Der hl. Wolfgang (um 924–994):

Ausgebildet in der Klosterschule Reichenau und in der Domschule

Würzburg, war er zunächst Lehrer in der Domschule von Trier. 965 trat

er ins Benediktinerkloster Einsiedeln ein und ließ sich drei Jahre

später durch Bischof Ulrich von Augsburg zum Priester weihen. Nach

kurzer Missionstätigkeit in Ungarn erhob ihn Kaiser Otto I. 972 zum

Bischof von Regensburg. Eingebunden in die politischen

Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und bayerischem Herzog, zog er

sich einige Jahre in die Besitzungen seines Bistums in Mondsee und im

heutigen Niederösterreich zurück, wo er auch die Kirche von Wieselburg

erbauen ließ.Als Bischof waren seine Bemühungen um die Klosterreform

und um die Bildung des Klerus bedeutsam. Sein von Demut und

Menschenliebe geprägtes Wirken begründete seine Verehrung schon zu

Lebzeiten. Der oft mit einem Kirchenmodell als Hinweis auf seine

Tätigkeit als Kirchengründer und Reformer dargestellte Bischof Wolfgang

gilt als Patron der Holzhauer, Zimmerleute, Hirten und Schiffer.

Die "Kapelle am Berg"

beherbergt eine aus Lindenholz geschnitzte Grödner Pietà aus der

Bildhauer-Werkstatt Stueflesser. Die 1913 feierlich geweihte Statue war

urspünglich färbig gefasst.

Statue hl. Wolfgang - 1976

feierte Wieselburg das 1000-jährige Bestehen seines Namens. Die

bisherige Marktgemeinde wurde am 8. Mai des gleichen Jahres zur Stadt

erhoben. Aus diesem Anlass schuf der Künstler KUNIBERT ZINNER aus St.

Peter in der Au eine 2,50 Meter hohe Kunststeinfigur des hl. Wolfgang,

die beim Stiegenaufgang zur Kirche aufgestellt wurde.

Oktogon und Kirche

Die Wehrkirche Sankt Ulrich, 993 eingeweiht, ist das älteste erhaltene

sakrale Bauwerk Österreichs. Dem Bau mit quadratischem Kern und vier

vorgelagerten Kreuzarmen wurde ein Oktogon mit Kuppel aufgesetzt. Im

Innenraum befinden sich die ältesten Monumentalmalereien des

Mittelalters in Österreich. Um 1500 wurde eine zweischiffige gotische

Hallenkirche mit Kreuzrippengewölbe angebaut. 1952 geriet die Kirche

durch einen Blitzschlag in Brand. Im Zuge der Renovierungsarbeiten von

1953 bis 1958 wurde die Kirche vergrößert.

Die Wieselburger Pfarrkirche ist über die Jahrhunderte gewachsen. Ihr

größtes Geheimnis lüftete ein Brand, der aufgrund eines Blitzschlags im

Oktober 1952 ausgelöst worden war. Der Großteil der Kirche konnte

gerettet werden, das Feuer und das Löschwasser richteten dennoch großen

Schaden an und die Kirche musste von Grund auf renoviert werden. Dabei

offenbarten sich gleich mehrere Geheimnisse der Geschichte. Jener Teil

der Kirche, der immer für einen gotischen Karner gehalten worden war,

entpuppte sich als ältester Sakralbau Österreichs: das ottonische

Oktogon aus dem Jahr 993. Es ist heute ein Teil der Wieselburger

Pfarrkirche.

Das ottonische Oktogon und seine Fresken

Die Kuppel wird von einer von acht Rundfenstern belichteten Tambourzone

getragen. Die Scheitelhöhe der Kuppel beträgt 13 Meter. Der

überkuppelte Zentralbau mit seinen gleichmäßigen Seitenarmen beruhte

auf dem Grundriss eines griechischen Kreuzes. Gelbe Streifen sowie

andersfarbige Fliesen auf dem Fußboden, die teilweise durch die

Kirchenstühle verdeckt werden, markieren die Lage der Fundamente jener

Oktogonteile, die bei der gotischen Erweiterung abgetragen wurden,

ferner die Lage der 1952 entdeckten Fürnberggruft sowie

mittelalterlicher Bauten. Der östliche Seitenarm wurde 1783 im Zuge der

Aufstellung des barocken Hochaltares umgestaltet und erhöht; Nord- und

Südarm entsprechen nicht dem Originalbestand, dessen Fundamente aber

ergraben wurden.

Altarbild „Triumph des hl. Ulrich“ am barocken Hochaltar im Oktogon

Der um die Mitte des 18. Jahrhunderts entstandene Hochaltar, gefertigt

aus rotgrauem Gaming-Peutenburger Marmor, stand ursprünglich in der

Kirche der 1782 aufgehobenen Kartause Gaming. Vier Säulen tragen das

geschwungene Gebälk und flankieren das Altarbild „Triumph des hl.

Ulrich“. Es wurde erst anlässlich der Übertragung nach Wieselburg

geschaffen und später in den Altar eingearbeitet. Seitlich davon sind

Statuen der beiden Apostelfürsten Petrus (mit Himmelsschlüssel) und

Paulus (mit Schwert als Hinweis auf sein Martyrium) angeordnet. Oben im

Altarauszug rahmen Voluten die plastische Darstellung der Heiligen

Dreifaltigkeit.

"Oktogon" - vor 1000 Jahren erbaut

Nach dem Privileg von 976/979 wurde Bischof Wolfgang von Regensburg von

Kaiser Otto II. ermächtigt, am Zusammenfluß der Großen und Kleinen

Erlauf ein "Castellum" zu errichten in einem Land, das Wolfgang vorher

mit Bauern aus Baiern besiedelt hatte. Den Ort nannte man "Zuisila",

was im Zwiesel, im Zwickel bedeutet und im Wort (Z) Wieselburg

weiterlebt. Wolfgang hat einen würfelförmigen Bau (mit Kreuzarmen)

errichtet, dem ein achteckiger Teil (daher der Name Oktogon) mit einer

Zentralkuppel aufgesetzt wurde, wie er zum bevorzugten Typus der

Sakralbauten in Byzanz ab 900 entwickelt worden war. Die prächtige

Freskoausmalung der Wände mit kreisrunden, bunten Medaillons bis in die

13,5 m hohe Kuppel gehört zu den ältesten Monumentalmalereien des

Mittelalters in Österreich vom Ende der vorromanischen Epoche. Die

Entstehungszeit ist bald nach der Erbauung der Kirche um 1000

anzusetzen.

Oben in der Kuppel befindet sich als zentrale Figur der Weltenherrscher

(Pantokrator, mit Buch?), darunter ein Band von wahrscheinlich

ursprünglich neun Medaillons mit Halbfiguren samt Heiligenschein und

Flügeln als Symbole für die neun Chöre der Engel. Darunter zwischen

rundbogigen Fenstern Reste von wohl acht Medaillons ohne erkennbare

Darstellungen, deren Programm aber aus der Umschrift darüber als die

Seligpreisung aus den Anfängen der Bergpredigt erschlossen werden kann.

In den Trompen links und rechts des Altares sind in den Medaillons je

zwei Evangelistensymbole (Stier und Adler, Mensch und Löwe) zu sehen,

an der Ostwand außerdem zwei Rundfenster mit Schachbrettmuster in den

Leibungen. Im Erdgeschoß befinden sich Reste von weiteren Medaillons:

Apostel und Propheten (?), alle ohne erkennbar gebliebene Darstellung.

Sehr zum Leidwesen aller sind die Fresken nur fragmentarisch erhalten,

so daß im Zuge der Restaurierung durch das Bundesdenkmalamt keine

Ergänzungen gewagt werden konnten.

Kronleuchter - Der mächtige

Radleuchter aus Stahl und Eisenblech ist ein Werk des

niederösterreichischen Künstlers FRANZ KATZGRABER aus dem Jahr 1968. Er

erinnert bewusst an früher in romanischen Kirchen übliche Radleuchter

oder Lichtkronen und symbolisiert mit seinen turmartigen Zinnen und

Toren das „Himmlische Jerusalem“ aus der Offenbarung des Johannes.

Der hl. Ulrich (um 890–973)

Der hl. Ulrich wird als Wieselburger Kirchenpatron zwar erst 1235/1237

genannt, ihm wird die Kirche aber von Anfang an geweiht gewesen sein.

Als Bischof von Augsburg (923–973) hatte er maßgeblichen Anteil am Sieg

in der Schlacht auf dem Lechfeld gegen die Ungarn 955, die zur

Befreiung des heutigen westlichen Niederösterreichs führte. Bischof

Ulrich war der väterliche Freund des hl. Wolfgang, den er 968 zum

Priester geweiht hatte. Ulrich wurde 993, erstmals in der

Kirchengeschichte offiziell vom Papst, heilig gesprochen. Damals ließ

Wolfgang auch die Wieselburger Kirche vollenden. Dargestellt wird

Ulrich meist in bischöflichen Gewändern mit Buch und Fisch. Der Fisch

als Attribut bezieht sich auf die Legende, wonach Ulrich wegen der

Nichteinhaltung des Fastengebotes am Freitag verleumdet werden sollte.

Doch das als angeblicher Beweis präsentierte Bratenstück verwandelte

sich in einen Fisch. Der als Bischof mutige und barmherzige Heilige

wurde Fürsprecher gegen Überschwemmungen und Hochwasser und um Heilung

bei Augenleiden angefleht. Sein Gedenktag ist der 4. Juli.

Nach einem Konzept des Wieselburger Stadtpfarres Franz Dammerer ruht

der Volksaltar im Oktogon auf sieben Säulen aus hellem und dunklem

Holz, als Symbol für die sieben Sakramente. Rechts davon steht ein

spätgotisches Taufbecken aus

rotbraunem Marmor (Anfang 16. Jh.; Deckel modern); es trägt am Sockel

ein zierliches Taufsymbol in Wappenform, ein Relief des Propheten Jona

mit dem Walfisch.

Das spätgotische Langhaus

Das zweischiffige, vierjochige Langhaus der spätgotischen Kirche (20,50

m lang und 10,50 m breit)wirkt heute beim Eintritt von Norden her wie

eine geräumige Vorhalle; drei schlanke, hoch aufragende Mittelsäulen

stützen das Kreuzrippengewölbe, das im östlichen Joch etwas reicher

ausgebildet ist und zwei reliefierte Schlusssteine aufweist: der rechte

trägt ein Wappen, der linke ein Marienantlitz, offenbar das Brustbild

einer Ährenkleidmadonna, ein besonders in der Spätgotik verehrtes

Gnadenbild-Motiv. Es wurzelt in der theologischen Auffassung, dass

Maria die Gnadenähre ist, die den Weizen Christus als das wahre

Himmelsbrot hervorbringt.

Dieses spätgotische Bauwerk ist von bemerkenswert guter Qualität. Dazu

kommt noch, dass die Zweischiffigkeit von gotischen Kirchen eher selten

ist. Besonders zu empfehlen ist der Blick vom Hochaltar der neuen

Kirche aus in das gotische Kirchenschiff.

Orgel - Auf der Seitenempore

des Hauptschiffes steht die am 12. Juni 1960 eingeweihte, ab 1959 in

der Orgelbauwerkstatt GREGOR HRADETZKY in Krems erbaute

Schleifladenorgel. Sie besitzt zwei Manuale mit 16 Registern und war

die erste mechanische Orgel aus der Werkstatt Gregor Hradetzkys des

Jüngeren. Die Reliefs der beiden Haupttore beim Nordportal entstanden

1964 nach Entwürfen von ROBERT HERFERT. Die dargestellten Motive sind

Taube und Flamme als Opfer des Alten Bundes sowie Brot, Kelch und

Weintrauben als Opfer des Neuen Bundes.

Alte Kirchhofmauer gegenüber dem Kirchenturm

Diese Mauern waren ursprünglich Teil eines Bruchsteinhauses des

gotischen Dorfes "Berg", das sich anschließend an die alte Kirche

entwickelt hatte. Die Bevölkerung hat langsam begonnen, im Tal nach dem

Zusammenfluß der Erlaufflüsse ihre neuen Häuser zu bauen. Für den um

1500 errichteten gotischen zweischiffigen Anbau an das "Oktogon" hat

man die noch stehenden Hausmauern zur Steingewinnung abgetragen, aber

einzelne Hauswände stehen gelassen, die seither als Kirchhofmauer

dienen. Ihr abgewinkelter Verlauf ist dadurch zu erklären.

Apsis-Mosaik Christus Pantokrator

Die künstlerische Ausgestaltung des neuen Kirchenschiffes prägen die

Glasmalerei der Fenster sowie die ebenfalls farbkräftigen drei Mosaike

über den Altären, die mit Farbkeramiksteinen und Gold- und

Silberplättchen gestaltet wurden. Es sind Frühwerke des St. Pöltener

Künstlers ROBERT HERFERT aus den Jahren 1960–1962. Das zentrale Motiv

der Apsis hinter dem Hauptaltar ist, in Wiederaufnahme des Kuppelbildes

im Oktogon, die monumentale Darstellung von Christus als

Weltenherrscher, eingebunden in die Dreifaltigkeitsthematik. So ist

links oben die auf das Haupt Christi weisende Hand Gottvaters zu

erkennen und rechts am Nimbus der Heilige Geist in Taubengestalt. Aus

den Handwunden Christi fließt der Gnadenstrom auf das Volk Gottes,

symbolisiert durch zwei für die Region wichtige Heilige in Begleitung

von Männern und Frauen: links vom Betrachter aus gesehen der hl.

Leopold, der Babenberger Markgraf Leopold III. (um 1073–1136), Patron

von Österreich und des Landes Niederösterreich, rechts gegenüber die

Jugend, angeführt vom hl. Bischof Wolfgang, dem Gründer der ersten

Kirche von Wieselburg. Die beiden barocken Engel wurden anlässlich der

50-Jahr-Feier der dritten Kirche im Jahr 2008 hier angebracht.

Linker Seitenaltar - Thema des

Mosaiks ist der „Hl. Joseph als Patron der Sterbenden“. Der Nährvater

Jesu ist hier als Fürsprecher der Arbeiter und für einen guten Tod

dargestellt. Die Statue des hl. Wolfgang, eine Spende des örtlichen

Lions-Club, schnitzte der Scheibbser Bildhauer JOSEF LECHNER (1995).

Kanzel - Die 1956 angebrachte

Kanzel mit einer Verkleidung aus grünen Serpentinplatten stammt von

SEPP ZÖCHLING, der auch die 1994 abgebaute Kommunionbank anfertigte.

Der Kanzelkorb als Ort der Verkündigung des Evangeliums ist geschmückt

mit Darstellungen Christi und der vier Evangelisten mit ihren

Attributen: Matthäus (Engel), Markus (Löwe), Lukas (Stier) und Johannes

(Adler) – angelehnt an die Medaillons im Oktogon, aber in moderner

Formensprache.

Rechter Seitenaltar mit

spätgotischer Madonna - Das Mosaik zeigt die Verkündigung an Maria

durch den Erzengel Gabriel. Auf dem Altartisch steht eine wertvolle

spätgotische Statue, die Madonna mit Kind aus der Zeit um 1510; die

Pfarre Wieselburg hatte diese Statue 1961 der Kapelle des

Bildungshauses St. Pölten als Leihgabe überlassen, 1996 kam sie auf

Initiative von Stadtpfarrer Franz Dammerer wieder zurück in die

Pfarrkirche.

Farbglasfenster - 6.

KreuzwegstationDie 1960 von ROBERT HERFERT in Absprache mit dem

damaligen Pfarrer Leopold Teufel entworfenen fünf großen

Farbglasfenster der Westseite zeigen Symbole aus der Passion Christi:

Ölzweig, Dornenkrone, Krone, Kelch mit Blutstropfen Christi und Hostien.

Mauerreste der Burg von Wieselburg (Vor dem Durchgang zum Friedhof)

Rechteckiger Bau aus gemörtelten Bruchsteinen aus dem

(fortgeschrittenen?) 11. Jahrhundert. Damals wahrscheinlich "Festes

Haus" oder nur "Haus" genannt. Es war mehrere Stockwerke hoch, der

Eingang war durch eine einziehbare Leiter im 1. Stock üblich. Im

Verband mit diesem Bau, also gleichzeitig, wurde um 1000 auf der

erhöhten Wallanlage (im Halbkreis von der Großen zur Kleinen Erlauf)

eine breite Bruchsteinmauer errichtet, vor der ein vorhandener Graben

vertieft worden ist. In diesem Graben wurde 1961 die Zufahrt zur

Leichenhalle angelegt, die deswegen "Burggrabenweg" benannt wurde. Der

Durchbruch der Bruchsteinmauer zum Friedhof ist mit dessen Errichtung

1877 anzusetzen. Vorher lag der Friedhof rund um die Kirche.

Kreuzwegstationen - Unter dem

Fenster beim Marienaltar beginnt die Reihe der Kreuzwegbilder. Die

alten Kreuzwegstationen (wahrscheinlich um 1820), die nach dem

Kirchenbrand 1952 ausgelagert und in der neuen Kirche durch moderne

Terrakotta-Reliefs ersetzt worden waren, ließ man 1994 durch Franz

Aschauer aus Wieselburg restaurieren und brachte sie wieder hier im

Kirchenraum an. Die Kreuzwegbilder wurden so angebracht, dass sie die

„drei Kirchen“ miteinander verbinden. Gleichzeitig wurde neben dem

Sakristeiportal eine barocke Tragfigur des auferstandenen Christus (um

1750) aufgestellt.

Auf Wunsch von Dechant Franz Dammerer sollte am Kirchenplatz ein

Friedenskreuz und kein „Krieger-Denkmal" stehen. Der Plan: Auf

kreisförmigem Fundament (der Kreis ist das Symbol des Vollkommenen)

steht der dreieckige Altar. Das Dreieck soll die Dreifaltigkeit

symbolisieren. Darüber erhebt sich in Nirostahl das Symbol des Kreuzes,

das aber in seine einzelnen Elemente aufgespaltet ist. Eine vergoldete

Kugel im Kreuzungspunkt soll den verklärten Leib Christi

versinnbildlichen. Gleichzeitig sind die Balken des Kreuzes als „Arme

Gottes" zu sehen, die eine Kugel tragen. Diese Kugel, der Erdball, ruht

wohl behütet in Gottes Hand. Und so beschützt möge Friede und Eintracht

herrschen. Altpfarrer Leopold Teufel hat dies mit dem Spruch „FRIEDE

DER HEIMAT FRIEDE DER WELT" vorgeschlagen. Errichtet wurde dieses

Denkmal vom St. Pöltner Schlosser Anton Fasching und vom

Kameradschaftsbund Wieselburg. Leitung: Obmann Josef Hofmarcher /

Entwurf: Hannes Scheruga

Das Friedenskreuz wurde am 31. Mai 1992 von Pfarrer Franz Dammerer gesegnet.

Der Kirchenberg

Modell des ursprünglichen KirchenbergesDieser mehr als 20 Meter hohe

Geländesporn mit runder Fläche im Zwickel und einem Durchmesser von 120

Metern war von Natur aus nach zwei Seiten durch die steilen

Uferböschungen der beiden Erlaufflüsse abgesichert. Ein

halbkreisförmiger Wall mit Graben schloss die um 900 entstandene Anlage

vom Hinterland ab. Deren nördlicher Verlauf wird heute noch durch die

Wegbezeichnung „Burggraben“ (Zufahrt zum Friedhof) wachgehalten. Das in

weiteren Bauphasen verstärkte, von einer massiven Bruchsteinmauer

gekrönte Wallgrabensystem wurde durch einen turmartigen Rechteckbau

(Wohn- und Fluchtort) an der höchsten Stelle des Geländes im Bereich

des heutigen Durchgangs zum neuen Friedhof zusätzlich gesichert.

Die Wehrfunktion des befestigten Kirchenbergs stand in engem

Zusammenhang mit der Wirtschaftsfunktion. Die Anlage dürfte schon früh

mit einem Markt verbunden gewesen sein. 1443 wurden die

Marktprivilegien der Siedlung „St. Ulrich am Berg“, die in gotischer

Zeit zum Dorf mit mehreren Wohnhäusern ausgebaut wurde, erstmals

bestätigt; dies war insofern eine Besonderheit, als diese Rechte nicht

der unterhalb gelegene Markt Wieselburg besaß, sondern die Siedlung am

Kirchenberg. Erst 1913 kam das zur ehemaligen Pfarrherrschaft Berg

gehörende Dorf Berg zur Gemeinde Wieselburg.

Nordansicht der (alten) Kirche

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,

kann sich gerne dieses Video antun: